JP3880482B2 - 二重化ネットワーク計算機システム及び計算機システムのネットワーク二重化方法 - Google Patents

二重化ネットワーク計算機システム及び計算機システムのネットワーク二重化方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP3880482B2 JP3880482B2 JP2002236345A JP2002236345A JP3880482B2 JP 3880482 B2 JP3880482 B2 JP 3880482B2 JP 2002236345 A JP2002236345 A JP 2002236345A JP 2002236345 A JP2002236345 A JP 2002236345A JP 3880482 B2 JP3880482 B2 JP 3880482B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- network

- frame

- packet

- failure

- received

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Lifetime

Links

- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 33

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 321

- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 120

- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 claims description 23

- 230000009977 dual effect Effects 0.000 claims description 8

- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 3

- 230000007812 deficiency Effects 0.000 claims 1

- 230000002950 deficient Effects 0.000 claims 1

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 68

- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 32

- 230000007704 transition Effects 0.000 description 15

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 9

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 3

- 230000008569 process Effects 0.000 description 3

- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2

- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 2

- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1

- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1

- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1

- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L69/00—Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass

- H04L69/14—Multichannel or multilink protocols

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Computer Security & Cryptography (AREA)

- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

- Computer And Data Communications (AREA)

- Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

- Maintenance And Management Of Digital Transmission (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、二重化ネットワーク計算機システムに関し、特に、計算機システム内の中央処理装置間、あるいは中央処理装置と入出力装置との間にネットワークを構築することにより高可用性を実現している計算機システムにおけるネットワークを二重化することで高信頼性を実現する二重化ネットワーク計算機システム及び計算機システムのネットワーク二重化方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

二重化ネットワーク計算機システムは、システム内の中央処理装置間、あるいは中央処理装置と入出力装置との伝送路に関し、特に高信頼性、高可用性を実現する計算機システムに用いられている。

【0003】

このような計算機システムにおいては、中央処理装置間あるいは中央処理装置と入出力装置とのインタフェースは、バス接続方式を採用しているのが一般的であるが、近年、これら装置間の伝送性能の向上化、及び計算機システムの可用性向上化のため、装置間にネットワークを構築し、それらをポイント・ツー・ポイントで接続する方式を採用するようになってきている。

【0004】

このポイント・ツー・ポイント接続方式は、バス接続方式に比べ高速動作させることででき、その結果伝送性能を上げることができる。また、1対1接続であるため、他伝送路を動作させたまま、中央処理装置あるいは入出力装置の組み込み、切り離しが可能となり、システムの可用性が向上できる。

【0005】

このようなシステム内の装置間伝送路は、LAN(Local Area Network)等の既存ネットワークと異なり、計算機システム内のネットワークであるため、高信頼性が要求されている。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

上述したポイント・ツー・ポイント接続方式の計算機システムの高信頼性の要請に応えるために、装置間のインタフェースをバス接続にてバスを二重化する方式が提案されている。この方式の場合、2つのバスに同一データを同一タイミングで送出すれば、受信側は二つのバスから同一データを同一タイミングで受信することができる。

【0007】

しかし、図7に示すように、装置間がネットワークで構築されている場合、2つのネットワークに同一データを同一タイミングで送信しても、受信側において2つネットワークからの同一データを同一タイミングで受信することはまず有り得ない。すなわち、2つのネットワークから同一データを受信するタイミングには時間差が生じる。その理由は、各ネットワークの負荷状態が異なるからである。

【0008】

また、システムのネットワークを二重化し、運用系、待機系をOS等のSWの介在にて実現する方式が、例えば特開平11−119802号公報にて提案されている。

【0009】

しかしながら、この方式の場合、1つの命令に対するレスポンスを必ず必要とする。というのは、どの命令まで正常に処理されたか判らないと、待機系ネットワークに切り替わった後、どの命令から開始すれば良いか判らないからである。しかし、計算機システム内の装置間における命令では、レスポンスを不要とするものがある。よって、命令発行元は、このレスポンス不要命令が正常に処理されたか否か知ることができないため、どの命令から待機系ネットワークを使用してリトライすれば良いか判らず、その結果システムダウンに陥ってしまう可能性がある。

【0010】

本発明の目的は、以上のような課題を解決し、計算機システム内の装置間にネットワークを構築している高可用性システムであって、かつ高い信頼性を実現する二重化ネットワーク計算機システム及び計算機システムのネットワーク二重化方法を提供することにある。すなわち、中央処理装置間、あるいは中央処理装置と入出力処理装置間の経路を二重化することにより、極めて高い信頼性を実現することができ、各装置間を接続しているネットワーク障害に起因するシステムダウンを排除することができる二重化ネットワーク計算機システム及び計算機システムのネットワーク二重化方法を提供する。

【0011】

また、本発明の目的は、ネットワーク障害が発生しても、他系ネットワークで動作継続しつつ、障害ネットワークの保守交換及び二重化ネットワークでの動作再開を可能とする二重化ネットワーク計算機システム及び計算機システムのネットワーク二重化方法を提供することにある。

【0012】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成する本発明は、少なくとも1つ以上の中央処理装置と入出力装置間を2つのネットワークで接続した二重化ネットワーク計算機システムであって、前記中央処理装置と前記入出力装置間で、前記2つのネットワークを経由して同時にパケットを送受信し、前記パケットを受信する前記中央処理装置と前記入出力装置で、前記2つのネットワークを経由して送信されるパケットの同一のフレームについて、一方のネットワークからのフレームを受信するとカウントアップし、他方のネットワークからフレームを受信するとカウントダウンするフレームカウンタを有し、そのカウント値に基づいて前記同一のフレームの先着を判断することによって、フレーム単位で着順に基づいて一方を受信して他方を破棄し、前記中央処理装置と前記入出力装置が、前記ネットワークの障害を検出すると共に、障害を検出した前記ネットワークから受信するフレームを全て破棄するインタフェース制御手段と、前記ネットワークの障害が検出されない場合、2つのネットワークに対して前記パケットを送信し、前記インタフェース制御手段からの前記ネットワークの障害の通知を受けると、障害の無いネットワークにのみ前記パケットを送信するマルチキャスト手段とを備えることを特徴とする。

【0013】

請求項2の本発明の二重化ネットワーク計算機システムは、前記パケットの同一フレームについて着順を判断し、先着のフレームを受信し、他のフレームを破棄すると共に、着順が同時の場合には、予め定めた特定のネットワークを経由するフレームを受信することを特徴とする。

【0015】

請求項3の本発明の二重化ネットワーク計算機システムは、前記インタフェース制御手段が、前記ネットワークの障害を検出した場合、伝送中のパケットが分断されているか否かを判定する手段と、分断されている場合に、不足フレーム分をダミーのフレームで補完する手段を備えることを特徴とする。

【0016】

請求項4の本発明の二重化ネットワーク計算機システムは、前記ネットワークの障害の通知を受けて全中央処理装置に対して障害の無いネットワークを使用した一重化動作を通知し、また、一重化動作中において2つのネットワークを使用した二重化動作を通知するシステム監視装置を備え、前記中央処理装置と前記入出力装置が、前記システム監視装置からの前記一重化動作または二重化動作の通知に基づいて、前記マルチキャスト手段に対して、障害の無いネットワークにのみ前記パケットを送信するか、2つのネットワークに対して前記パケットを送信するかを指示するネットワーク管理手段を備えることを特徴とする。

【0017】

請求項5の本発明の二重化ネットワーク計算機システムは、前記二重化制御手段は、前記フレームカウンタのカウント値が、正または負の方向にオーバーフローした場合に、オーバーフローした反対側のネットワークの障害を通知することを特徴とする。

【0018】

請求項6の本発明の二重化ネットワーク計算機システムは、前記二重化制御手段は、前記二重化動作の通知に基づいて、前記フレームカウンタを「0」にリセットし、前記一重化動作の通知を受けると、前記フレームカウンタのカウント値が「0」になるまで、通知を受けたネットワークからのフレームの受信を停止させることを特徴とする。

【0019】

請求項7の本発明の二重化ネットワーク計算機システムは、前記インタフェース制御手段は、障害の発生したネットワークを使用して送信しようとしたパケットの送信元である前記中央処理装置または入出力装置に対して、エラー通知を返却し、前記二重化制御手段は、前記エラー通知または前記ダミーのフレームを受信した場合、前記エラー通知または前記ダミーのフレームを受信したネットワークを経由して受信するフレームを全て破棄することを特徴とする。

【0020】

請求項8の本発明の二重化ネットワーク計算機システムは、前記中央処理装置または入出力装置の前記二重化制御手段は、前記二重化動作の通知を、一方のネットワークより受信した場合に、他方のネットワークを介して二重化動作の通知を受信するまで二重化動作の開始を待合せることを特徴とする。

【0021】

請求項9の本発明は、少なくとも1つ以上の中央処理装置と入出力装置間を2つのネットワークで接続した計算機システムのネットワーク二重化方法であって、前記中央処理装置と前記入出力装置間で、前記2つのネットワークを経由して同時にパケットを送受信し、前記パケットを受信する前記中央処理装置と前記入出力装置で、前記2つのネットワークを経由して送信されるパケットの同一のフレームについて、一方のネットワークからのフレームを受信するとカウントアップし、他方のネットワークからフレームを受信するとカウントダウンするフレームカウンタを有し、そのカウント値に基づいて前記同一のフレームの先着を判断することによって、フレーム単位で着順に基づいて一方を受信して他方を破棄し、前記中央処理装置と前記入出力装置が、前記ネットワークの障害を検出すると共に、障害を検出した前記ネットワークから受信するフレームを全て破棄し、前記ネットワークの障害が検出されない場合、2つのネットワークに対して前記パケットを送信し、前記ネットワークの障害の通知を受けると、障害の無いネットワークにのみ前記パケットを送信することを特徴とする。

【0022】

請求項10の本発明の計算機システムのネットワーク二重化方法は、前記パケットの同一フレームについて着順を判断し、先着のフレームを受信し、他のフレームを破棄すると共に、着順が同時の場合には、予め定めた特定のネットワークを経由するフレームを受信することを特徴とする。

【0024】

請求項11の本発明の計算機システムのネットワーク二重化方法は、前記ネットワークの障害を検出した場合、伝送中のパケットが分断されているか否かを判定し、分断されている場合に、不足フレーム分をダミーのフレームで補完することを特徴とする。

【0025】

請求項12の本発明の計算機システムのネットワーク二重化方法は、前記ネットワークの障害の通知を受けて前記中央処理装置と前記入出力装置に対して障害の無いネットワークを使用した一重化動作を通知し、また、一重化動作中において2つのネットワークを使用した二重化動作の通知し、前記中央処理装置と前記入出力装置が、前記システム監視装置からの前記一重化動作または二重化動作の通知に基づいて、障害の無いネットワークにのみ前記パケットを送信するか、2つのネットワークに対して前記パケットを送信するかを選択することを特徴とする。

【0026】

請求項13の本発明の計算機システムのネットワーク二重化方法は、前記フレームカウンタのカウント値が、正または負の方向にオーバーフローした場合に、オーバーフローした反対側のネットワークの障害を通知することを特徴とする。

【0027】

請求項14の本発明の計算機システムのネットワーク二重化方法は、前記二重化動作の通知に基づいて、前記フレームカウンタを「0」にリセットし、前記一重化動作の通知を受けると、前記フレームカウンタのカウント値が「0」になるまで、通知を受けたネットワークからのフレームの受信を停止させることを特徴とする。

【0028】

請求項15の本発明の計算機システムのネットワーク二重化方法は、障害の発生したネットワークを使用して送信しようとしたパケットの送信元である前記中央処理装置または入出力装置に対して、エラー通知を返却し、前記エラー通知または前記ダミーのフレームを受信した場合、前記エラー通知または前記ダミーのフレームを受信したネットワークを経由して受信するフレームを全て破棄することを特徴とする。

【0029】

請求項16の本発明の計算機システムのネットワーク二重化方法は、前記中央処理装置または入出力装置は、前記二重化動作の通知を、一方のネットワークより受信した場合に、他方のネットワークを介して二重化動作の通知を受信するまで二重化動作の開始を待合せることを特徴とする。

【0032】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の好ましい実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

【0033】

本発明は、計算機システム内の中央処理装置間、あるいは中央処理装置と入出力装置との間にネットワークを構築することで高可用性を実現している計算機システムにおいて、ネットワークを二重化することで高信頼性を実現する。

【0034】

本発明の特徴について説明する前に、本発明にかかるネットワーク装置システムにおける、一般的なデータ伝送について図8を用いて説明する。

【0035】

ネットワーク装置システムでは、ネットワークにてデータを送受信する単位として、パケット、及びフレームという単位がある。

【0036】

ここで、パケットとは、複数のフレームより構成されており、このパケット単位で動作内容を表す。具体的には、データリード動作、データライト動作等を表す。1パケットを構成する複数のフレームの内、第1フレームはヘッダと呼ばれ、このヘッダ情報によりネットワーク内をルーティングしていく。ヘッダには、少なくとも行き先を示すDstフィールド、発行元を示すSrcフィールド、このパケットが何個のフレームから構成されているかを示すFlenフィールドが存在する。1パケットを構成するフレームの個数は、そのパケットの動作内容により1個からn個まで取り得る。nの値はそのシステムにより取り決められ、Flenフィールドはnの値が表現できるだけのbit幅を持つ。また、Flenフィールドの値により、パケットとパケットの切れ目(以下、パケット間と称す)が判断できる。

【0037】

フレームとは、1つの伝送路における1回の送受信単位である。フレームの大きさは、伝送路の信号線数等により決まる。

【0038】

ネットワークを使用してパケット送受信を行う場合、パケット間を把握する必要がある。その構成例を図9を用いて説明する。本実施の形態においては、Flenフィールドには、1パケットを構成するフレーム個数−1の値を設定するように取り決めてあるものとする。すなわち、1パケットが3フレームより構成されている場合には、Flenフィールドには値「2」が設定されることになる。

【0039】

図9には、パケット間判定回路900の構成例が示されている。このパケット間判定回路900は、フレームカウンタ910、Allゼロ検出回路920、デクリメント回路930、選択回路940より構成されている。

【0040】

以下、図10のタイミングチャートを用いて説明する。フレームカウンタ910は、伝送路901を使用する前に「0」にリセットされている。

【0041】

タイミング2において、伝送路901にパケットAの第1フレーム(A−F1)が通過すると、フレームカウンタ910が「0」であるため、Allゼロ検出回路920にて「1」を検出し、選択回路940により、伝送路901を通過するパケットAの第1フレーム(A−F1)内のFlenフィールド値がフレームカウンタ910にセットされる。

【0042】

このとき、パケットAは3つのフレームより構成されているため、次タイミング(タイミング3)にて、フレームカウンタ910に「2」がセットされる。タイミング3において、伝送路901にパケットA第2フレーム(A−F2)が通過すると、フレームカウンタ910が「2」であるため、デクリメント回路930で−1された値、すなわち「1」が、次タイミング(タイミング4)でフレームカウンタ910にセットされる。

【0043】

タイミング4においては、伝送路901を通過するフレームがないため、フレームカウンタ910は、次タイミングでも同一の値、すなわち「1」を保持する。

【0044】

タイミング5において、伝送路901にパケットA第3フレーム(A−F3)通過すると、タイミング3と同様、フレームカウンタ910は、次タイミングにて「0」にセットされる。

【0045】

上記のように、フレームカウンタ910の値が「0」の時に伝送路901を通過するフレームがパケットの第1フレームであることになり、これによってパケットとパケットの切れ目が判断できるものである。

【0046】

本発明による二重化ネットワーク計算機システムは、以下の機能を備えている。

【0047】

(1)2つのネットワークを使用したデータの送受信動作(以下、二重化動作と称す)を可能にする機能。

【0048】

(2)二重化動作中における1つのネットワークに障害が発生した場合、システム監視装置に対し障害発生ネットワークを通知する手段と動作継続を可能にする機能。

【0049】

(3)二重化動作から正常なネットワークのみを使用した動作(以下、一重化動作)に切り替える機能。

【0050】

(4)一重化動作状態から二重化動作状態に切り替える機能。

【0051】

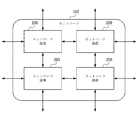

これら機能を実現するため、本発明の第1の実施の形態による二重化ネットワーク計算機システムは、図1に示すように、大別すると、1つのシステム監視装置106、2つの中央処理装置100、101、2つのネットワーク102、103、2つの入出力装置104、105より構成されている。

【0052】

システム監視装置106は、二重化ネットワークの運用制御を含むシステム全体の監視制御を司っており、システム監視パス170、171により中央処理装置100、101と接続されている。

【0053】

中央処理装置100は、伝送路150によりネットワーク102、伝送路151によりネットワーク103に接続されている。同様に中央処理装置101も伝送路152によりネットワーク102、伝送路153によりネットワーク103に接続されている。中央処理装置100及び101は全く同じ構成なので、以降、中央処理装置100についてのみ説明する。

【0054】

入出力装置104は、伝送路160によりネットワーク102、伝送路161によりネットワーク103に接続されている。同様に入出力装置105も伝送路162によりネットワーク102、伝送路163によりネットワーク103に接続されている。入出力装置104及び105は全く同じ構成なので、以降、入出力装置104についてのみ説明する。

【0055】

中央処理装置100は、二重化ネットワーク制御機構120と、2つのインターフェース制御機構110、111を含んでいる。二重化ネットワーク制御機構120は、中央処理装置100より2つのネットワークに対するパケット送受信を制御する機構であり、伝送路180、181によりインタフェース制御機構110、111と接続されている。インタフェース制御機構110、111は、ネットワークの伝送規約(以下、ネットワークプロトコルと称す)を満たすための制御を司る機構である。

【0056】

入出力装置104も、中央処理装置100と同様、二重化ネットワーク制御機構121と、2つのインターフェース制御機構112、113を含んでいる。二重化ネットワーク制御機構121は、上記の二重化ネットワーク制御機構120と全く同じ機構であり、インターフェース制御機構112、113はインターフェース制御機構110、111と全く同じ機構である。

【0057】

ネットワーク102、103は全く同じ構成であるため、ネットワーク102についてのみ説明する。ネットワーク102の構成の一例を図2及び図3に示す。図2のネットワーク102は、1つのネットワーク装置200を備える構成であり、図3のネットワーク装置102は、複数(4つ)のネットワーク装置200が格子上に接続された構成になっている。

【0058】

ネットワーク装置200の個数は、システム内の中央処理装置及び入出力装置の個数から決定される。図2の例では、中央処理装置及び入出力装置合わせて4つの装置の接続が可能であり、図3の例では、合わせて8つの装置の接続が可能である。図1に示したシステムでは、中央処理装置及び入出力装置合わせて4装置であるため、図2に示すようなネットワーク構成になっている。

【0059】

図4に、ネットワーク装置200の構成を示す。ネットワーク装置200は、1つのルーティングスイッチ400と、4つのインタフェース制御機構410、411、412、413より構成され、ルーティングスイッチ400と4つのインタフェース制御機構410〜413は、伝送路450、451、452、453によりポイント・ツー・ポイント接続されている。

【0060】

インタフェース制御機構410、411、412、413は、中央処理装置100内のインタフェース制御機構110、111と全く同じ機能を有している。ルーティングスイッチ400は、内部にルーティング情報を保持しており、インタフェース制御機構410、411、412、413から受信したパケットを、内部のルーティング情報に従ってインターフェース制御機構へ伝送する。よって、パケットとパケットの間を認識する必要があり、図9に示したような、パケットのヘッダ付加されてくるFlenフィールドよりパケット間を判断するパケット間判定回路を有している。

【0061】

なお、ネットワークは、図1におけるインタフェース制御機構110、111、112、113と同じ機構を使用して構築されていれば、どのような構成でも構わない。

【0062】

図5にインタフェース制御機構110の構成を示す。他のインターフェース制御機構についても全て同じ構成である。

【0063】

インタフェース制御機構と外部との接続関係は装置により次のように接続される。中央処理装置100においては、伝送路150がネットワーク102と接続され、伝送路180が二重化ネットワーク制御機構120と接続される。

【0064】

入出力装置104においては、伝送路150(図1の160)がネットワーク102と接続され、伝送路180(図1の185)が二重化ネットワーク制御機構121と接続される。ネットワーク装置200においては、伝送路150(図4の150、152、160、162)が中央処理装置または入出力装置または他ネットワーク装置と接続され、伝送路180(図4の450〜452)がルーティングスイッチ400と接続される。

【0065】

インタフェース制御機構110は、伝送路150から受信するフレームと障害制御部500の障害フレームパス552から送出されるフレームとを選択して伝送路180に送信する受信選択回路510と、伝送路150において伝送障害が発生した場合、障害制御を司る障害制御部500より構成されている。受信選択回路510における受信切り替えは、受信切り替え信号551によってなされる。

【0066】

また、インタフェース制御機構110は、伝送路180から受信したフレームを伝送路150に送信する。

【0067】

なお、インタフェース制御機構110は、伝送路150のインタフェースプロトコルを満たすための制御を司る機能を合わせもつが、本発明には直接関係しないため図示及び説明は省略する。

【0068】

障害制御部500では、伝送路150において伝送障害が発生した場合、現在伝送仕掛かり中のパケットが有るか否か、及び仕掛かり中パケットがあった場合、送受信していないフレーム個数が何個有るかを判断する機能を有する。この判断は、受信パケット間判定回路501、及び送信パケット間判定回路502にて行われる。これらパケット間判定回路については、上述した図9に示すように構成されている。受信パケット間判定回路501、及び送信パケット間判定回路502により、伝送路180から伝送路150、あるいは伝送路150から伝送路180への伝送中データに対し、パケット間を把握することができる。

【0069】

障害制御部500は、伝送路150にて伝送障害が発生した場合、伝送路150から受信しているパケットが伝送障害により分断されたか否か判断し、分断された場合、分断されたフレーム(不足フレーム)個数分だけ特殊なフレームであるダミーフレームによって補完する処理を行う。このダミーフレームは障害フレームパス552から受信選択回路510に送出される。このダミーフレームは、伝送路180以降の経路にてネットワーク内を正常にルーティングできることを保証するためである。

【0070】

また、障害制御部500は、障害発生以降、伝送路150から受信するデータを全て破棄する機能を備えている。この機能により、図1記載の二重化ネットワーク制御機構120、121において、二重化経路内障害の発生を検出できる。

【0071】

また、障害制御部500は、伝送路150にて伝送障害が発生した場合、伝送路180から受信したパケットを伝送路150に送信することができないため、パケット発行元である中央処理装置あるいは入出力装置に対して特殊なパケットであるエラー通知パケットを返却する機能を備えている。この機能により、システム監視装置106に対し、いち早く二重化経路範囲内障害の発生を通知することができる。このエラー通知パケットは、伝送路180から受信したパケットの第1フレームから生成し、障害フレームパス552に送られ、受信選択回路510を経由して伝送路180へ送信する。

【0072】

前述の通り、受信選択回路510では、伝送路150、障害フレームパス552からのフレームを入力するが、障害フレーム552パスからのフレームが選択されるのは、伝送路150において伝送障害が発生した場合のみであり、通常では伝送路150からのフレームを選択する。この受信の切り替えは、障害制御部500からの受信切り替え信号551によって行われる。

【0073】

図6に二重化ネットワーク制御機構120の構成例を示す。他の二重化ネットワーク制御機能も全て同じ構成である。二重化ネットワーク制御機構と外部との接続関係は装置により次のように接続される。中央処理装置100においては、伝送路180、181が各々インタフェース制御機構110、111に接続され、伝送路650が中央処理装置内部と接続される。中央処理装置内部の構成については、プログラム制御されるCPU等で実現される一般的な構成であり、本発明とは直接関係しないのでその詳細な構成は省略する。入出力装置104においては、伝送路180、181が各々インタフェース制御機構112、113に接続され、伝送路650が入出力理装置内部と接続される。入出力装置内部については、当業者にとってよく知られており、また本発明とは直接関係しないので、その詳細な構成は省略する。

【0074】

二重化ネットワーク制御機構120は、伝送路180、181へのフレーム送信を制御するマルチキャスト回路620、伝送路180、181からのフレーム受信を制御する二重化制御部601、システム監視装置106とシステム監視パス170にて接続されネットワーク管理を司るネットワーク管理部610を備えている。

【0075】

マルチキャスト回路620は、伝送路650から受信するパケット、及びネットワーク管理部610より発行される特殊パケットについて、伝送路180のみに送信、伝送路181のみに送信、伝送路180、181両方に送信のいずれかの動作を行う機能を備えている。この機能により、二重化動作あるいは一重化動作を可能にする。

【0076】

何れの動作を行うかは、ネットワーク管理部610より指示される。また、ネットワーク管理部610より発行される特殊パケットを伝送路180、181に送信する場合、伝送路650からのフレーム受信は、パケット間で一旦停止させた後割り込ませることにより発行する。

【0077】

二重化制御部601は、内部にフレーム選択カウンタ602を有している。フレーム選択カウンタ602は、伝送路180、181から受信する各フレームに対し、該フレームが先着なのか後着なのか判断できる機能を備えている。このフレーム選択カウンタ602は、ネットワーク二重化動作を行う前に、二重化開始パケット、あるいは二重化開始リプライパケットという特殊なパケットにより「0」にリセットされる。その後、伝送路180からフレームを受信すると+1し、伝送路181からフレームを受信すると−1する動作を行う。従って、このフレーム選択カウンタ602の値が正であれば伝送路180から受信したフレーム数が伝送路181から受信したフレーム数より多い、負であればその逆であることがわかる。

【0078】

すなわち、フレーム選択カウンタ602のカウンタ値が正の場合伝送路180からのデータ受信が先行しており、負の場合伝送路181からのデータ受信が先行しており、「0」の場合伝送路180、181からのデータ受信が等しいことになる。なお、当然のことであるが、伝送路180、181とフレーム選択カウンタ値の正、負の対応については、前記の場合と反対でも動作可能である。

【0079】

このフレーム選択カウンタ602により、二重化制御部601は次のように動作する。フレーム選択カウンタ602が正であれば伝送路180から受信するフレームを伝送路650へ送信し、伝送路181から受信するフレームは破棄する。負であれば逆に伝送路181から受信するフレームを伝送路650へ送信し、伝送路180から受信するフレームは破棄する。フレーム選択カウンタ602が「0」であれば伝送路180、181からのフレーム受信において先着であるフレームを伝送路650へ送信する。

【0080】

なお、伝送路180、181からのフレーム受信が同時の場合は、どちらのフレームでも良いため、何れかの伝送路のフレームを優先的に伝送路650へ送信するかを予め決めておく。本実施の形態では、伝送路180からのフレームを選択するものと決めてあるとする。

【0081】

また、フレーム選択カウンタ602が、一旦正または負の方向にオーバーフローすると、二重化開始パケット、あるいは二重化開始リプライパケットという特殊パケットを、伝送路180、181の両方より受信するまでその状態値を保つ。これにより、ネットワーク障害が発生しても正常なネットワークでの動作継続が可能になる。

【0082】

さらに、二重化開始パケット、あるいは二重化開始リプライパケットという特殊パケットを伝送路180、181の両方より受信すると、カウンタ値を「0」にリセットする。これにより二重化動作が可能となる。

【0083】

二重化制御部601は、伝送路180、181から受信する同一フレームに対し、一方側のみを採用し他方側を破棄する機能を備えている。この機能により、二重化動作を可能にしている。この機能は、伝送路180、181から受信する各フレームに対し、該フレームが先着なのか後着なのかを判断して、先着ならば該フレームを伝送路650に送信し、後着ならば該フレームを破棄する動作を行う。先後着の判断は、前記フレーム選択カウンタ602により可能である。

【0084】

また、二重化制御部601は、前記エラー通知パケット、あるいはダミーフレームを受信した場合、受信した伝送路に対し後続受信フレームを全て破棄する機能を備えている。これにより、前記の通りフレーム選択カウンタ602は、いづれ正常なネットワークの方向にオーバーフローするため、ネットワーク障害が発生しても正常なネットワークでの動作継続が可能である。

【0085】

さらに、二重化制御部601は、二重化開始パケット、あるいは二重化開始リプライパケットという特殊パケットを片伝送路から受信すると、別伝送路から同一パケットを受信するまで、該パケットを受信した伝送路からのフレーム受信を一旦停止させる機能を備えている。この機能により、二重化された経路におけるパケット受信の同期をとり、一重化動作状態から二重化動作状態への移行を可能にしている。

【0086】

さらに、二重化制御部601は、一重化開始パケット、あるいは一重化開始リプライパケットという特殊管理パケットを片伝送路から受信すると、フレーム選択カウンタ602の値が「0」になるまで、該パケットを受信した伝送路からのフレーム受信を一旦停止させる機能を備えている。これにより、二重化動作状態から正常なネットワークのみを使用した一重化動作状態への移行を可能にしている。

【0087】

さらに、二重化制御部601は、前記エラー通知パケット、ダミーフレーム、ネットワーク障害通知パケットという特殊パケットを受信した場合、及び、フレーム選択カウンタ602がオーバーフローした場合、ネットワーク管理部610に障害通知する機能を備えている。この機能により、システム監視装置106に対し、障害発生ネットワークを通知することが可能となる。

【0088】

ネットワーク管理部610は、システム監視装置106より通知される各種の指示毎に、特殊パケットを生成し、管理制御パス671を使用してマルチキャスト回路620に発行する。また、二重化制御部601より管理通知パス661にて送られてくる各種管理通知により、その種類に応じてシステム監視装置106に通知したり、特殊パケットを生成して管理制御パス671を使用しマルチキャスト回路620に発行する。マルチキャスト回路620にパケットを発行する場合には、伝送路180のみ、伝送路181のみ、伝送路180、181両方に送信するか否かを指示する。

【0089】

すなわち、ネットワーク管理部610では、二重化制御部601より障害通知を受け取ると、マルチキャスト回路620に対し、ネットワーク障害通知パケットという特殊パケットを発行する機能を備えている。この機能により、図1記載のシステム監視装置106に対し、障害発生ネットワークを通知することが可能となる。なお、この機能は、入出力装置に実装されているネットワーク管理部のみ動作する。

【0090】

また、ネットワーク管理部610は、二重化制御部601より障害通知を受け取ると、システム監視装置106に対し、ネットワーク障害発生を通知する機能を備える。この機能は、中央処理装置に実装されているネットワーク管理部のみ動作する。

【0091】

さらに、ネットワーク管理部610は、図1記載のシステム監視装置106より二重化開始を通知されると、マルチキャスト回路620に対し、二重化開始パケットを発行すると共に、伝送路180、181の両方に送信するように指示する機能を備えている。この機能により、一重化動作状態から二重化動作状態への移行を可能にしている。

【0092】

ネットワーク管理部610は、さらに、二重化制御部601より二重化開始パケットを受け取ると、マルチキャスト回路620に対し、二重化開始リプライパケットを発行すると共に、伝送路180、181の両方に送信するように指示する機能を備えている。この機能により、一重化動作状態から二重化動作状態への移行を可能にしている。ネットワーク管理部610は、また、二重化制御部601より二重化開始リプライパケットを受け取ると、システム監視装置106に対し、二重化完了を通知する機能を備えている。

【0093】

ネットワーク管理部610は、さらに、システム監視装置106より一重化開始を通知されると、マルチキャスト回路620に対し、一重化開始パケットを発行すると共に、伝送路180、181のいずれかに送信するように指示する機能を備えている。どちらに送信するかは、システム監視装置106より指示される。この機能により、二重化動作状態から一重化動作状態への移行を可能にしている。

【0094】

ネットワーク管理部610は、さらに、二重化制御部601より一重化開始パケットを受け取ると、マルチキャスト回路620に対し、一重化開始リプライパケットを発行すると共に、伝送路180、181のいずれかに送信するように指示する機能を備えている。どちらに送信するかは、一重化開始パケットを受信した伝送路になる。この機能により、二重化動作状態から一重化動作状態への移行を可能にしている。さらに、二重化制御部601より一重化開始リプライパケットを受け取ると、システム監視装置106に対し、一重化完了を通知する機能を備えている。

【0095】

以下、上記のように構成される本実施の形態による二重化ネットワーク計算機システムの動作について説明する。

【0096】

説明を判りやすくするために、図1において、中央処理装置100と入出力装置104との間でパケット送受信を行い、中央処理装置101と入出力装置105との間でパケット送受信を行うものとする。当然、反対の組み合わせ時も可能である。

【0097】

また、本発明の動作説明として以下の第1〜第4の動作の順序で説明する。

【0098】

第1の動作:1つのネットワークを使用した運用におけるパケット送受信動作。

【0099】

第2の動作:2つのネットワークを使用した二重化運用におけるパケット送受信動作。

【0100】

第3の動作:2つのネットワークを使用した二重化運用中における1つのネットワーク障害発生により、1つのネットワークを使用した運用への移行動作。

【0101】

第4の動作:1つのネットワークを使用した運用から2つのネットワークを使用した二重化運用への移行動作。

【0102】

まず、第1の動作である1つのネットワークを使用した運用におけるパケット送受信動作について、図1、図5、図6を用いて説明する。

【0103】

中央処理装置100と入出力装置104、中央処理装置101と入出力装置105との間には、各々2つの伝送経路がある。全4つの伝送経路とも動作は同じであるため、中央処理装置100と入出力装置104との間でネットワーク102を経由する伝送経路について説明する。また、中央処理装置100から入出力装置104へのパケット伝送動作と、入出力装置104から中央処理装置100へのパケット伝送動作は同一であるため、中央処理装置100から入出力装置104へのパケット伝送動作についてのみ説明する。

【0104】

この伝送経路は、中央処理装置100内の二重化ネットワーク制御機構120、中央処理装置100内のインタフェース制御機構110、ネットワーク102、入出力装置104内のインタフェース制御機構112、入出力装置104内の二重化ネットワーク制御機構121を経由する。

【0105】

二重化ネットワーク制御機構120の動作について図6を用いて説明する。中央処理装置100内部より入出力装置104に向けたフレーム(以降、IOフレームと称す)を伝送路650より受信すると、マルチキャスト回路620に送られる。

【0106】

マルチキャスト回路620では、ネットワーク管理部610の制御により管理制御パス671と伝送路650からのフレームを選択するが、通常、伝送路650からのフレームを選択するようになっているため、伝送路650からのIOフレームが選択される。また、マルチキャスト回路620から伝送路180、181のいずれか、あるいは両方にフレーム送信することができる。どのように送信するかは、ネットワーク管理部610において、図1のシステム監視装置106からの通知により制御される。

【0107】

ここでは、1つのネットワークを使用した運用におけるパケット送受信動作の説明を行っているため、ネットワーク102を使用した送受信動作に指定されているものとする。よって、マルチキャスト回路620では、IOフレームを伝送路180のみに送信する。なお、伝送路180、181への送信制御の説明は、後述の第3及び第4の説明で詳細に述べる。

【0108】

図1において、二重化ネットワーク制御機構120から送信されたIOフレームは、伝送路180を経由してインタフェース制御機能110に送られる。

【0109】

インタフェース制御機能110の動作について図5を用いて説明する。伝送路180から入力されたIOフレームは、そのまま伝送路150に送信されると共に、障害制御部500に送られる。

【0110】

障害制御部500では、伝送路180から伝送路150に伝送しているフレームの情報より、送信パケット間判定回路502にてパケット間を判断するが、この判断が必要になるのは、伝送路150におけて障害が発生した場合のみであり、ここでは説明を省略する。

【0111】

図1において、インタフェース制御機構110より送出されたIOフレームは、伝送路150を経由してネットワーク102に送られる。ネットワーク102内での動作は、前述と同様の動作により伝送路160に送信される。

【0112】

入出力装置104のインタフェース制御機能112の動作について図5を用いて説明する。伝送路150から受信したIOフレームは、受信選択回路510と障害制御部500に送られる。

【0113】

障害制御部500では、伝送路150から伝送路180に伝送しているフレームの情報より、受信パケット間判定回路501にてパケット間を判断するが、この判断が必要になるのは、伝送路150におけて障害が発生した場合のみであり、ここでは説明を省略する。

【0114】

受信選択回路510では、通常、伝送路150からのフレームを選択するようにセットされているため、IOフレームは伝送路180へ送られる。

【0115】

図1において、インタフェース制御機構112から送信されたIOフレームは、伝送路185を経由して二重化ネットワーク制御機構121に送信される。

【0116】

入出力装置104の二重化ネットワーク制御機構121の動作について図6を用いて説明する。伝送路185から受信したIOフレームは、二重化制御部601に送られる。二重化制御部601では、伝送路185、186から受信した各フレームに対し、フレーム選択カウンタ602の値より受信したフレームの先後着を判断し、先着であれば伝送路650に送信し、後着であれば破棄する動作を行う。

【0117】

この場合、ネットワーク102のみを使用したパケット送受信動作であるため、フレーム選択カウンタ602の値は、「0」もしくは正になっている。よって、伝送路185から受信したフレームは伝送路650に送信し、伝送路186から受信したフレームは破棄する動作を行う。よって、伝送路185から受信したIOフレームが伝送路650へ送信される。

【0118】

以上の動作により、中央処理装置100からネットワーク102を経由し入出力装置104へのパケット伝送が行われる。

【0119】

次に、第2の動作である2つのネットワークを使用した二重化運用におけるパケット送受信動作について、図1、図6を用いて説明する。

【0120】

中央処理装置100から入出力装置104への経路は、ネットワーク102を経由する経路と、ネットワーク103を経由する経路の2経路があり、この2経路に同一のフレームを伝送する。

【0121】

2つのネットワークを使用したパケット送受信動作と、1つのネットワークを使用したパケット送受信動作との違いは、中央処理装置100及び入出力装置104におけるパケット送信時の動作とパケット受信時の動作のみである。

【0122】

2つのネットワークを使用したパケット送受信動作は、パケット送信時に2経路に同一パケットを送信し、パケット受信時に2経路から受信した同一パケットのうち一方側のみを採用することである。この動作は、図1における二重化ネットワーク制御機構120、121によって行われる。

【0123】

二重化ネットワーク制御機構120におけるパケット送信動作について、図6を用いて説明する。

【0124】

伝送路650より受信したIOフレームは、マルチキャスト回路620に送られる。マルチキャスト回路620では、ネットワーク管理部610の制御により管理制御パス671からのフレームと伝送路650からのフレームを選択するが、通常では伝送路650からのフレームを選択する設定となっているため、伝送路650からのIOフレームを選択する。

【0125】

また、マルチキャスト回路620から伝送路180、181のいずれか、あるいは両方にフレーム送信することができる。どのように送信するかは、ネットワーク管理部610において、図1に示すシステム監視装置106からの通知により制御される。

【0126】

ここでは、2つのネットワークを使用した二重化運用におけるパケット送受信動作の説明を行っているため、ネットワーク102、103の両方を使用した送受信動作に指定されているものとする。よって、マルチキャスト回路620では、IOフレームを伝送路180、181の両方に送信する。なお、伝送路180、181への送信制御の説明は、後述の第3及び第4の説明で詳細に述べる。

【0127】

図1において、伝送路180、181に送信された同一IOフレームは、ネットワーク102、103を経由して伝送路185、186に到着するが、伝送路185、186への到着には時間差が生じる。その理由は、ネットワーク102及び103の負荷状態に左右されるためである。

【0128】

入出力装置104の二重化ネットワーク制御機構121におけるパケット受信動作の基本方式は、伝送路185、186の2経路から受信するパケットをフレーム単位で先着あるいは後着を判断し、先着のフレームを採用して伝送路650に送信し、後着のフレームに対しては破棄する動作を行う。

【0129】

フレーム単位で先後着を判断する理由は、ネットワーク経路上はフレーム単位で送受信されるため、受信端において、1パケットを構成する複数のフレームが連続して送られてくる保証はない。従って、パケット単位で先後着を判断する場合と比べフレーム単位で先後着を判断する方が性能的に優位である。以下、具体的動作について、図6と図11に示すタイムチャートを参照して説明する。

【0130】

選択フレームカウンタ602は、二重化開始パケット、あるいは二重化開始リプライパケットという特殊なパケットにより「0」にリセットされているものとする。このリセット動作については、後述の第4の説明にて詳細に説明する。

【0131】

伝送路185、186からのフレーム受信は、図11のタイムチャートに示したタイミングでなされるものとする。

【0132】

まず、タイミング1において、伝送路185からフレームFAを受信する。その時フレーム選択カウンタ602の値は「0」であるため、伝送路185から受信したフレームFAは先着であると判断し伝送路650に送信すると共に、次タイミングにて、フレーム選択カウンタ602を+1して「1」にセットする。

【0133】

タイミング2では、伝送路185、186の両方よりフレーム受信がないため、フレーム選択カウンタ602の値は、次タイミングでも同一値を保持し「1」のままになる。

【0134】

タイミング3において、伝送路186からフレームFAを受信する。その時フレーム選択カウンタ602は「1」であるため、伝送路186から受信したフレームFAは後着であると判断し伝送路650には送信せず破棄すると共に、次タイミングにて、フレーム選択カウンタ602を−1して「0」にセットする。

【0135】

タイミング4において、伝送路185、186より同時にフレームFBを受信する。その時フレーム選択カウンタ602は「0」であるため、伝送路185、186から受信したフレームFBは同着であると判断し、どちらのフレームを選択しても良いが、予め設定した取り決めにより伝送路185から受信したフレームFBを伝送路650に送信する。フレーム選択カウンタ602は、伝送路185、186の両方からフレームを受信したため±1され、次タイミングでも「0」となる。

【0136】

タイミング5において、伝送路186からフレームFCを受信する。この時フレーム選択カウンタ602は「0」であるため、伝送路186から受信したフレームFCは先着であると判断し伝送路650に送信すると共に、次タイミングにて、フレーム選択カウンタ602を−1して「−1」にセットする。

【0137】

タイミング6において、伝送路186からフレームFDを受信する。この時フレーム選択カウンタ602は「−1」であるため、伝送路186から受信したフレームFDは先着であると判断し伝送路650に送信すると共に、次タイミングにて、フレーム選択カウンタ602を−1して「−2」にセットする。

【0138】

タイミング7では、伝送路185、186の両方よりフレーム受信がないため、フレーム選択カウンタ602の値は、次タイミングでも同一値を保持し「−2」のままになる。

【0139】

タイミング8において、伝送路185からフレームFCを受信する。その時フレーム選択カウンタ602は「−2」であるため、伝送路185から受信したフレームFCは後着であると判断し伝送路650には送信せず破棄すると共に、次タイミングにて、フレーム選択カウンタ602を+1して「−1」にセットする。

【0140】

タイミング9において、伝送路185からフレームFDを受信する。その時フレーム選択カウンタ602は「−1」であるため、伝送路185から受信したフレームFDは後着であると判断し伝送路650には送信せず破棄すると共に、次タイミングにて、フレーム選択カウンタ602を+1して「0」にセットする。

【0141】

以上の動作により、二重化ネットワーク制御機構121では、伝送路185、186から受信したフレームに対し先着あるいは後着かを判断して、先着であれば入出力装置104内部に送信し、後着であれば破棄する動作を行うことで、二重化動作を可能にしている。

【0142】

次に、第3の動作である2つのネットワークを使用した二重化運用中における1つのネットワークの障害発生により、1つのネットワークを使用した運用への移行動作について説明する。基本動作は、1つのネットワークにおいて障害が発生しても、もう一方のネットワークにて正常動作を行いつつ、障害発生ネットワークの使用を停止させることにある。以下、図1、図5、図6、及び図12のフローチャートを用いて説明する。

【0143】

図12のフローチャートは、2つのネットワークを使用した二重化運用中における1つのネットワーク障害発生により、1つのネットワークを使用した運用への移行動作を示すフローである。

【0144】

(1)障害発生伝送路では、障害が発生した場合、インタフェース制御機構110〜113の障害制御部500においてダミーフレーム、エラー通知パケットという特殊パケットを生成する(ステップ1201)。

【0145】

ダミーフレームは、障害により伝送路上でパケットが分断された場合、受信側にてヘッダのFlenフィールドに示されたフレーム個数分を満たす個数分だけ補われる。これは、ネットワークにおいて、障害に巻き込まれていないパケットに対するルーティングを可能にするためである。

【0146】

エラー通知パケットは、1フレームより構成され、障害発生伝送路を使用して伝送しようとしたパケットが、伝送できないために発行元に伝送路障害が発生したことを通知するために折り返される。このエラー通知パケットは、本動作を実現する上で必須の機能では無いが、エラー通知パケットを実装することにより、障害発生をいち早く検知することができる。なお、伝送路障害が発生した場合、その伝送路から障害発生以降受信するフレームは全て破棄される。

【0147】

(2)入出力装置104、105では、障害発生伝送路で生成されたエラー通知パケットを受信すると(ステップ1202)、図1に示すシステム監視装置106にネットワーク障害を通知する。

【0148】

(3)入出力装置では、2経路から受信するフレームの先後着を判断するために、図6に示すフレーム選択カウンタ602を保持している。伝送路障害が発生した場合、障害発生経路からは、障害発生以降フレームが送られてこなくなるため、フレーム選択カウンタ602は正常なネットワークに傾きオーバーフローする(ステップ1203)。オーバーフローしたということは、ネットワーク障害が発生したことになり、図1に示すシステム監視装置106にネットワーク障害を通知しなければならない。

【0149】

(4)中央処理装置100、101では、障害発生伝送路で生成されたエラー通知パケットを受信すると(ステップ1205)、図1に示すシステム監視装置106にネットワーク障害を通知する。

【0150】

(5)中央処理装置では、2経路から受信するフレームの先後着を判断するために、図6に示すフレーム選択カウンタ602を保持している。伝送路障害が発生した場合、障害発生経路からは、障害発生以降フレームが送られてこなくなるため、フレーム選択カウンタ602は正常なネットワークに傾きオーバーフローする(ステップ1206)。オーバーフローしたということは、ネットワーク障害が発生したことになり、図1に示すシステム監視装置106にネットワーク障害を通知しなければならない。

【0151】

(6)入出力装置では、ネットワーク障害を検知すると、ネットワーク障害通知パケットという1フレームからなる特殊なパケットを生成して、中央処理装置に向けて正常なネットワークに送信する(ステップ1204)。

【0152】

(7)中央処理装置では、ネットワーク障害を検知した場合、または、ネットワーク障害通知パケットを受信した場合、図1に示すシステム監視装置106に対し、ネットワーク障害を通知する(ステップ1207)。この時、どのネットワークにて障害が発生したかも通知する。

【0153】

(8)システム監視装置106では、ある中央処理装置よりネットワーク障害を通知されると、全中央処理装置に対し、正常ネットワークでの一重化開始を通知する(ステップ1208)。

【0154】

(9)全中央処理装置では、システム監視装置106より一重化開始を通知されると、通知されたネットワークではない方のネットワーク、すなわち障害発生ネットワークに対するパケット送信を停止させると共に、一重化開始パケットを生成し、入出力装置に向けて、通知されたネットワーク、すなわち正常なネットワークを使用してその一重化開始パケットを送信する(ステップ1209)。

【0155】

(10)全入出力装置では、一重化開始パケットを受信すると、該パケットを受信しなかったネットワーク、すなわち、障害発生ネットワークに対するパケット送受信を停止させると共に、一重化開始リプライパケットを生成し、中央処理装置に向けて、一重化開始パケットを受信したネットワーク、すなわち正常なネットワークを使用して一重化開始リプライパケットを送信する(ステップ1210)。

【0156】

(11)全中央処理装置では、入出力装置より一重化開始リプライパケットを受信すると、該パケットを受信しなかったネットワーク、すなわち、障害発生ネットワークに対するパケット受信を停止させると共に、システム監視装置106に対し、一重化完了を通知する(ステップ1211)。

【0157】

(12)システム監視装置106では、全中央処理装置より一重化完了の通知を受け取ると、障害ネットワークの使用が停止されたことになるため、保守を要求する(ステップ1212)。

【0158】

以上の手順により、正常なネットワークを使用したシステム運用中に、障害ネットワークの保守を行うことができる。

【0159】

以降、具体的な動作について、図1〜図6、図8及び図9を用いて説明する。

【0160】

まず、図1における伝送路160にて障害が発生したと仮定する。ネットワークが図3に示すように構成されており、図3におけるネットワーク装置間の伝送路で障害が発生した場合も、以降に説明する動作と同じである。

【0161】

図12のフローチャートにおける(1)の動作は、図1記載のインタフェース制御機構112、及びネットワーク102を構成する図4記載のネットワーク装置200内のインタフェース制御機構411において行われる。インタフェース制御機能の動作について図5を用いて説明する。

【0162】

障害制御部500では、伝送路150における障害を検出すると、伝送路150からのフレーム受信は停止させるため、受信切り替え信号551を障害フレームパス552が選択されるようにセットする。

【0163】

また、伝送路150から受信していたパケットが障害により分断されたか否か判断し、パケットが分断された場合、不足フレーム個数分だけダミーフレームで補うため、障害フレームパス552にダミーフレームを不足個数分だけ送出する。パケットが分断されなければダミーフレームでの補完はされない。パケットが分断されたか否か、及び不足フレーム個数の判断は、受信パケット間判定回路501により行われ、この回路は、図9に示すパケット間判定回路にて実現されている。このダミーフレームは、受信選択回路510を経由して伝送路180に送信される。

【0164】

さらに、障害制御部500では、伝送路180から受信するパケットのヘッダからエラー通知パケットを生成し、障害フレームパス522に送出する。このエラー通知パケットも受信選択回路510を経由して伝送路180に送信される。このエラー通知パケットは、基のヘッダにおけるDstフィールドとSrcフィールドを入れ換えることにより基パケット発行元に返却することが可能になる。ヘッダの構成については、図8に示す通りである。なお、ヘッダ識別は、送信パケット間判定回路502により行われ、この回路は、図9に示すパケット間判定回路にて実現されている。また、伝送路150における障害発生以降、伝送路180より新たなパケットを1つも受信しなかった場合、エラー通知パケットは生成されない。

【0165】

図12のフローチャートにおける(2)及び(4)の動作は、図1における二重化ネットワーク制御機構120、121により行われる。この動作について、図6を用いて説明する。

【0166】

障害発生経路上に位置する伝送路180よりダミーフレームあるいはエラー通知パケットを受信すると、二重化制御部601では、本フレーム以降の伝送路180から受信するフレームを全てを破棄すると共に、伝送路180側の経路上にて障害が発生したことを管理通知パス661を使用してネットワーク管理部610に通知する。

【0167】

図12のフローチャートにおける(3)及び(5)の動作は、図1における二重化ネットワーク制御機構120、121により行われる。この動作について、図6を用いて説明する。

【0168】

障害発生経路上に位置する伝送路180よりダミーフレーム及びエラー通知パケットを受信しない場合が考えられる。この場合、障害検出箇所において、障害発生以降の受信フレームの破棄が行われているため、伝送路180からフレームを受信しなくなる。そのため、フレーム選択カウンタ602はいずれ負の方向にオーバーフローする。すなわち、伝送路181からのフレームしか選択しないようになる。負の方向にオーバーフローした場合、伝送路180側の経路上にて障害が発生したことになり、管理通知パス661を使用してネットワーク管理部610に通知する。反対に、正の方向にオーバーフローした場合は、伝送路181側の経路上にて障害が発生したことになる。

【0169】

図12のフローチャートにおける(6)の動作は、図1における二重化ネットワーク制御機構121により行われる。この動作について、図6を用いて説明する。

【0170】

上記(2)及び(3)の処理により、ネットワーク管理部610は、管理通知パス661を使用して、伝送路180側の経路上にて障害が発生したことを通知される。そこで、ネットワーク障害通知パケットを生成し管理制御パス671に送出すると共に、本パケットを含む以降のパケットは、全て伝送路181のみに送信するように、マルチキャスト回路620に指示する。

【0171】

マルチキャスト回路620では、ネットワーク障害通知パケットを受け取ると、伝送路650からのフレーム受信をパケット間で一旦停止させ、ネットワーク障害通知パケットを正常なネットワーク側である伝送路181のみに送信する。その後、伝送路650からのフレーム受信を再開するが、再開以降のフレームは全て伝送路181のみに送信する。

【0172】

図12のフローチャートにおける(7)の動作は、図1における二重化ネットワーク制御機構120により行われる。この動作について、図6を用いて説明する。

【0173】

上記(4)及び(5)の処理により、ネットワーク管理部610は、管理通知パス661を使用して、伝送路180側の経路上にて障害が発生したことを通知される。また、上記フロー1における6)の処理により、伝送路181よりネットワーク障害通知パケットを受信することもある。ネットワーク障害通知パケットは二重化制御部601を経由してネットワーク管理部610に通知される。

【0174】

ネットワーク管理部610では、これら3つの要因の内1つでも発生したならば、マルチキャスト回路620に対し、伝送路181のみに送信するように指示する。また、システム監視パス170を使用してシステム監視装置106に、ネットワーク102側の経路で障害が発生したことを通知する。

【0175】

マルチキャスト回路620では、ネットワーク管理部610より伝送路181のみに送信するように指示されると、新たに伝送路650から受信したヘッダから、伝送路181のみに送信する。

【0176】

図12のフローチャートにおける(8)の動作は、図1におけるシステム監視装置106により行われる。システム監視装置106では、ネットワーク102側の経路で障害が発生したことを通知されると、全中央処理装置に対し、ネットワーク103を使用した一重化開始を通知する。

【0177】

図12のフローチャートにおける(9)の動作は、図1における中央処理装置100、101内の二重化ネットワーク制御機構120により行われる。この動作について図6を用いて説明する。

【0178】

システム監視パス170よりネットワーク103を使用した一重化開始を通知されると、ネットワーク管理部610では、一重化開始パケットを生成し管理制御パス671に送出すると共に、本パケットを含む以降のパケットは、全て伝送路181のみに送信するように、マルチキャスト回路620に指示する。

【0179】

マルチキャスト回路620では、一重化開始パケットを受け取ると、伝送路650からのフレーム受信をパケット間で一旦停止させ、一重化開始パケットを正常なネットワーク側である伝送路181のみに送信する。その後、伝送路650からのフレーム受信を再開するが、再開以降のフレームは全て伝送路181のみに送信する。

【0180】

上記(10)の動作は、図1における入出力装置104,105内の二重化ネットワーク制御機構121により行われる。この動作について図6を用いて説明する。

【0181】

伝送路181より一重化開始パケットを受信すると、二重化制御部601では、伝送路180から受信するフレームを全て破棄する。そのため、フレーム選択カウンタ602はいずれ負の値になる。一旦「0」の値になると、伝送路180からの受信フレームは破棄されているため正の値になることはない。すなわち、伝送路181からの受信フレームのみ伝送路650に送信することになる。フレーム選択カウンタ602が「0」の値になったならば、管理通知パス661を使用してネットワーク管理部610に、一重化開始パケットを通知する。

【0182】

ネットワーク管理部610では、一重化開始リプライパケットを生成し管理制御パス671に送出すると共に、本パケットを含む以降のパケットは、全て伝送路181のみに送信するように、マルチキャスト回路620に指示する。

【0183】

マルチキャスト回路620では、一重化開始リプライパケットを受け取ると、伝送路650からのフレーム受信をパケット間で一旦停止させ、一重化開始リプライパケットを正常なネットワーク側である伝送路181のみに送信する。その後、伝送路650からのフレーム受信を再開するが、再開以降のフレームは全て伝送路181のみに送信する。

【0184】

上記(11)の動作は、図1における中央処理装置100,101内の二重化ネットワーク制御機構120により行われる。この動作について図6を用いて説明する。

【0185】

伝送路181より一重化開始リプライパケットを受信すると、二重化制御部601では、伝送路180から受信するフレームを全て破棄する。そのため、フレーム選択カウンタ602はいずれ負の値になる。一旦「0」の値になると、伝送路180からの受信フレームは破棄されているため正の値になることはない。すなわち、伝送路181からの受信フレームのみ伝送路650に送信することになる。

【0186】

フレーム選択カウンタ602が「0」の値になったならば、管理通知パス661を使用してネットワーク管理部610に、一重化開始リプライパケットを通知する。ネットワーク管理部610では、一重化開始リプライパケットと受け取ると、システム監視パス170に一重化完了を通知する。

【0187】

上記(12)の動作は、図1におけるシステム監視装置106にて行われる。システム監視装置106では、全中央処理装置より一重化完了を通知されると、障害ネットワーク102は動作停止したことになるため、障害ネットワーク102の保守要求する。

【0188】

以上の動作により、正常なネットワーク103を使用してシステム運用しつつ、障害ネットワーク102の使用を停止し、障害ネットワークの保守を可能にしている。

【0189】

最後に、第4の動作である1つのネットワークを使用した運用から2つのネットワークを使用した二重化運用への移行動作を説明する。基本動作は、1つのネットワークを使用したシステム運用を行いながら、2つのネットワークを使用した二重化運用へ切り替える。以下、図1、図6、図13のフローチャートを参照して説明する。

【0190】

図13のフローチャートは、1つのネットワークを使用した運用から2つのネットワークを使用した二重化運用への移行動作を示すフローである。

【0191】

(1)システム監視装置106では、全中央処理装置に対し二重化開始を通知する(ステップ1301)。

【0192】

(2)全中央理処理装置では、システム制御装置106より二重化開始を通知されると、二重化開始パケットという1フレームからなる特殊なパケットを生成し、入出力装置に向けて、2つのネットワークに送信する(ステップ1302)。二重化開始パケットを送信した以降のパケットは、全て2つのネットワークに送信する(ステップ1303)。

【0193】

(3)全入出力装置では、片ネットワークより二重化開始パケットを受信すると、他ネットワークより二重化開始パケットを受信するまでパケット受信を停止し待ち合わせを行う(ステップ1034)。

【0194】

両ネットワークからの二重化開始パケットが揃うと、図6記載のフレーム選択カウンタ602を「0」にリセットすると共に、二重化開始パケットが先着したネットワークからのパケット受信の停止を解除する(ステップ1305)。ここまでの動作で、中央処理装置から入出力装置への伝送経路は二重化動作へ移行できた。

【0195】

また、二重化開始リプライパケットを生成し、中央処理装置に向けて2つのネットワークに送信する(ステップ1306)。

【0196】

二重化開始リプライパケットを送信した以降のパケットは、全て2つのネットワークに送信する(ステップ1307)。

【0197】

(4)全中央処理装置では、片ネットワークより二重化開始リプライパケットを受信すると、他ネットワークより二重化開始リプライパケットを受信するまでパケット受信を停止し待ち合わせを行う(ステップ1308)。

【0198】

両ネットワークからの二重化開始リプライパケットが揃うと、図6記載のフレーム選択カウンタ602を「0」にリセットすると共に、二重化開始リプライパケットが先着したネットワークからのパケット受信の停止を解除する(ステップ1309)。これにより、入出力装置から中央処理装置への伝送経路も二重化動作へ移行できた。また、システム監視装置に対し、二重化完了を通知する(ステップ1310)。

【0199】

(5)システム監視装置106では、全中央処理装置より二重化完了の通知を受けると、システム全体が2つのネットワークを使用した二重化運用への移行が完了したことを知る(ステップ1311)。

【0200】

以上の手順により、1つのネットワークを使用した運用から2つのネットワークを使用した二重化運用へ移行する。

【0201】

以降、具体的な動作について、図1、図6を用いて説明する。

【0202】

まず、図1におけるネットワーク103のみを使用した運用から、ネットワーク102、103を使用した二重化運用への移行動作について説明する。なお、中央処理装置100と入出力装置104における二重化運用への移行動作と、中央処理装置101と入出力装置105における二重化運用への移行動作は同一のため、中央処理装置100と入出力装置104における二重化運用への移行動作についてのみ説明する。

【0203】

図13のフローチャートにおける(1)の動作は、システム監視装置106にて行われる。システム監視装置106では、全中央処理装置100、101に対し、システム監視パス170、171を使用して二重化開始を通知する。

【0204】

図13のフローチャートにおける(2)の動作は、中央処理装置100内二重化ネットワーク制御機構120にて行われるため、図6を用いて説明する。

【0205】

システム監視パス170より二重化開始を通知されると、ネットワーク管理部610では、二重化開始パケットを生成し管理制御パス671に送出すると共に、本パケットを含む以降のパケットは、全て伝送路180、181の両方に送信するように、マルチキャスト回路620に指示する。

【0206】

マルチキャスト回路620では、二重化開始パケットを受け取ると、伝送路650からのフレーム受信をパケット間で一旦停止させ、二重化開始パケットを伝送路180、181の両方に送信する。その後、伝送路650からのフレーム受信を再開するが、再開以降のフレームは全て伝送路180、181の両方に送信する。

【0207】

図13のフローチャートにおける(3)の動作は、入出力装置104内二重化ネットワーク制御機構121にて行われるため、図6を用いて説明する。

【0208】

二重化制御部601において、フレーム選択カウンタ602は負の方向にオーバーフローしている。なぜならば、伝送路181からはフレーム受信しているが、伝送路180側のネットワーク102は使用されていないため、フレームは受信していないからである。

【0209】

伝送路180から二重化開始パケットを先着受信した場合、二重化開始パケットは二重化制御部601に送られる。二重化制御部601では、伝送路181から二重化開始パケットを受信していないならば、伝送路180からの後続フレームの受信を一旦停止させ、伝送路181からの二重化開始パケットを待ち合わせる。

【0210】

この待ち合わせの時も、伝送路181からの受信フレームは伝送路650へ送信し続けている。伝送路181から二重化開始パケットを受信すると、フレーム選択カウンタ602を「0」にリセットし、伝送路180からのフレーム受信の停止を解除する。これにより、ネットワーク102、103の2経路におけるフレームの同期が取れ、以降、二重化動作が可能になる。

【0211】

なお、伝送路181から二重化開始パケットを先着受信した場合は、前記動作が反対になるだけであるが、待ち合わせの時は伝送路181からの受信フレームは伝送路650へ送信しない。なぜならば、二重化開始パケットを伝送路181の方が伝送路180よりも先着受信しているためである。

【0212】

また、ネットワーク管理部610に対し、管理通知パス661を使用して二重化開始パケットを送る。

【0213】

ネットワーク管理部610では、管理通知パス661より二重化開始パケットを受け取ると、二重化開始リプライパケットを生成し管理制御パス671に送出すると共に、本パケットを含む以降のパケットは、全て伝送路180、181の両方に送信するように、マルチキャスト回路620に指示する。

【0214】

マルチキャスト回路620では、二重化開始リプライパケットを受け取ると、伝送路650からのフレーム受信をパケット間で一旦停止させ、二重化開始リプライパケットを伝送路180、181の両方に送信する。

【0215】

その後、伝送路650からのフレーム受信を再開するが、再開以降のフレームは全て伝送路180、181の両方に送信する。

【0216】

図13のフローチャートにおける(4)の動作は、中央処理装置100内二重化ネットワーク制御機構120にて行われるため、図6を用いて説明する。

【0217】

二重化制御部601において、フレーム選択カウンタ602は負の方向にオーバーフローしている。なぜならば、伝送路181からはフレーム受信しているが、伝送路180側のネットワーク102は使用されていないため、フレームは受信していないからである。

【0218】

伝送路180から二重化開始リプライパケットを先着受信した場合、二重化開始リプライパケットは二重化制御部601に送られる。二重化制御部601では、伝送路181から二重化開始リプライパケットを受信していないならば、伝送路180からの後続フレームの受信を一旦停止させ、伝送路181からの二重化開始リプライパケットを待ち合わせる。

【0219】

この待ち合わせの時も、伝送路181からの受信フレームは伝送路650へ送信し続けている。伝送路181から二重化開始リプライパケットを受信すると、フレーム選択カウンタ602を「0」にリセットし、伝送路180からのフレーム受信の停止を解除する。これにより、ネットワーク102、103の2経路におけるフレームの同期が取れ、以降、二重化動作が可能になる。

【0220】

なお、伝送路181から二重化開始リプライパケットを先着受信した場合は、前記動作が反対になるだけであるが、待ち合わせの時は伝送路181からの受信フレームは伝送路650へ送信しない。理由は前記の通りである。

【0221】

また、ネットワーク管理部610に対し、管理通知パス661を使用して二重化開始リプライパケットを送る。

【0222】

ネットワーク管理部610では、管理通知パス661より二重化開始リプライパケットを受け取ると、システム監視装置106に対し、システム監視パス170を使用して二重化完了を通知する。

【0223】

図13のフローチャートにおける(5)の動作は、システム監視装置106にて行われる。システム監視装置106では、全中央処理装置より二重化完了を通知されると、システム全体が2つのネットワークを使用した二重化運用への移行が完了したことを知る。

【0224】

以上の動作により1つの一ネットワークを使用した運用を継続しながら、2つのネットワークを使用した二重化運用への移行を可能にしている。

【0225】

以上好ましい実施の形態をあげて本発明を説明したが、本発明は必ずしも上記実施の形態に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内において様々に変形して実施することができる。

【0226】

上記実施の形態では、中央処理装置と入出力装置の数が2つの場合を説明したが、中央処理装置と入出力装置が2つのネットワークを介して接続される二重化構成であれば、中央処理装置と入出力装置の数は2つに限定されない。すなわち、中央処理装置と入出力装置の数は1つ以上であればよい。

【0227】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明の二重化ネットワーク計算機システムによれは、以下のような効果が得られる。

【0228】

本発明の二重化ネットワーク計算機システムでは、中央処理装置間、あるいは中央処理装置と入出力処理装置間の経路を二重化することにより、極めて高い信頼性を実現することができ、各装置間を接続しているネットワーク障害に起因するシステムダウンを排除することができる。

【0229】

また、装置間のデータ転送において、装置間を接続しているネットワークにて障害が発生した場合、オペレーションシステムや運用ソフトウェア等の介在なしに、システム運用が継続できる。

【0230】

さらに、装置間のデータ転送において、装置間を接続しているネットワークにて障害が発生した場合、オペレーションシステムや運用ソフトウェア等の介在なしに、システムから障害ネットワークを切り離し、保守交換を行い、再度システムにネットワークを組み込むことができる。

【0231】

さらに、各装置間にてデータを送受信する単位をして、パケット、及びフレームという単位があるが、本発明では、二重化動作時、パケットを構成するフレーム単位での先後着を判断しているため、パケット単位での先後着を判断する手法よりも性能上優れている。

【0232】

さらに、装置間のデータ転送において、装置間を接続しているネットワークにて障害が発生した場合、中央処理装置あるいは入出力装置では、ネットワーク障害を検知することができ、障害を検知したならば、自動的に一重化動作に移行することができるため、システム監視装置は、常時システムに接続されていなくとも良い。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態による二重化ネットワーク計算機システムの全体構成を示すブロック図である。

【図2】 本発明の第1の実施の形態による二重化ネットワーク計算機システムのネットワーク内部の一構成例を示す図である。

【図3】 本発明の第1の実施の形態による二重化ネットワーク計算機システムのネットワーク内部の他の構成例を示す図である。

【図4】 本発明の第1の実施の形態によるネットワーク装置の構成例を説明するブロック図である。

【図5】 本発明の第1の実施の形態による二重化ネットワーク計算機システムのインタフェース制御機構の内部構成を示すブロック図である。

【図6】 本発明の第1の実施の形態による二重化ネットワーク計算機システムの二重化ネットワーク制御機構の内部構成を示すブロック図である。

【図7】 二重化ネットワークにおけるデータの流れを説明する図である。

【図8】 データ伝送されるパケットの構成を説明する図である。

【図9】 パケット間を判定するためのパケット間判定回路の構成例を示すブロック図である。

【図10】 図9に示すパケット間判定回路の動作を説明するためのタイミングチャートである。

【図11】 二重化ネットワーク制御機構の二重化制御部の動作を説明するためのタイミングチャートである。

【図12】 本発明による二重化動作から一重化動作への移行動作を説明するためのフローチャートである。

【図13】 本発明による一重化動作から二重化動作への移行動作を説明するためのフローチャートである。

【符号の説明】

100、101 中央処理装置

102、103 ネットワーク

104、105 入出力装置

106 システム監視装置

110〜113 インタフェース制御機構

120、121 二重化ネットワーク制御機構

150〜153、160〜163 伝送路

180、181、185、186 伝送路

200 ネットワーク装置

400 ルーティングスイッチ

410〜413 インタフェース制御機構

500 障害制御部

501 受信パケット間判定回路

502 送信パケット間判定回路

510 受信選択回路

601 二重化制御部

602 フレーム選択カウンタ

610 ネットワーク管理部

620 マルチキャスト回路

900 パケット間判定回路

910 フレームカウンタ

920 Allゼロ検出回路

930 デクリメント回路

940 選択回路

Claims (16)

- 少なくとも1つ以上の中央処理装置と入出力装置間を2つのネットワークで接続した二重化ネットワーク計算機システムであって、

前記中央処理装置と前記入出力装置間で、前記2つのネットワークを経由して同時にパケットを送受信し、

前記パケットを受信する前記中央処理装置と前記入出力装置で、前記2つのネットワークを経由して送信されるパケットの同一のフレームについて、一方のネットワークからのフレームを受信するとカウントアップし、他方のネットワークからフレームを受信するとカウントダウンするフレームカウンタを有し、そのカウント値に基づいて前記同一のフレームの先着を判断することによって、

フレーム単位で着順に基づいて一方を受信して他方を破棄し、

前記中央処理装置と前記入出力装置が、

前記ネットワークの障害を検出すると共に、障害を検出した前記ネットワークから受信するフレームを全て破棄するインタフェース制御手段と、

前記ネットワークの障害が検出されない場合、2つのネットワークに対して前記パケットを送信し、前記インタフェース制御手段からの前記ネットワークの障害の通知を受けると、障害の無いネットワークにのみ前記パケットを送信するマルチキャスト手段とを備えることを特徴とする二重化ネットワーク計算機システム。 - 前記パケットの同一フレームについて着順を判断し、先着のフレームを受信し、他のフレームを破棄すると共に、着順が同時の場合には、予め定めた特定のネットワークを経由するフレームを受信することを特徴とする請求項1に記載の二重化ネットワーク計算機システム。

- 前記インタフェース制御手段が、前記ネットワークの障害を検出した場合、伝送中のパケットが分断されているか否かを判定する手段と、分断されている場合に、不足フレーム分をダミーのフレームで補完する手段を備えることを特徴とする請求項1または2に記載の二重化ネットワーク計算機システム。

- 前記ネットワークの障害の通知を受けて全中央処理装置に対して障害の無いネットワークを使用した一重化動作を通知し、また、一重化動作中において2つのネットワークを使用した二重化動作を通知するシステム監視装置を備え、

前記中央処理装置と前記入出力装置が、

前記システム監視装置からの前記一重化動作または二重化動作の通知に基づいて、前記マルチキャスト手段に対して、障害の無いネットワークにのみ前記パケットを送信するか、2つのネットワークに対して前記パケットを送信するかを指示するネットワーク管理手段を備えることを特徴とする請求項1から請求項3の何れかに記載の二重化ネットワーク計算機システム。 - 前記フレームカウンタのカウント値が、正または負の方向にオーバーフローした場合に、オーバーフローした反対側のネットワークの障害を通知することを特徴とする請求項1から請求項4の何れか1項に記載の二重化ネットワーク計算機システム。

- 前記二重化動作の通知に基づいて、前記フレームカウンタを「0」にリセットし、

前記一重化動作の通知を受けると、前記フレームカウンタのカウント値が「0」になるまで、通知を受けたネットワークからのフレームの受信を停止させることを特徴とする請求項4または請求項5に記載の二重化ネットワーク計算機システム。 - 前記インタフェース制御手段は、

障害の発生したネットワークを使用して送信しようとしたパケットの送信元である前記中央処理装置または入出力装置に対して、エラー通知を返却し、

前記エラー通知または前記ダミーのフレームを受信した場合、前記エラー通知または前記ダミーのフレームを受信したネットワークを経由して受信するフレームを全て破棄することを特徴とする請求項1から請求項6の何れか1項に記載の二重化ネットワーク計算機システム。 - 前記中央処理装置または入出力装置は、

前記二重化動作の通知を、一方のネットワークより受信した場合に、他方のネットワークを介して二重化動作の通知を受信するまで二重化動作の開始を待合せることを特徴とする請求項4から請求項7の何れか1項に記載の二重化ネットワーク計算機システム。 - 少なくとも1つ以上の中央処理装置と入出力装置間を2つのネットワークで接続した計算機システムのネットワーク二重化方法であって、

前記中央処理装置と前記入出力装置間で、前記2つのネットワークを経由して同時にパケットを送受信し、

前記パケットを受信する前記中央処理装置と前記入出力装置で、前記2つのネットワークを経由して送信されるパケットの同一のフレームについて、 一方のネットワークからのフレームを受信するとカウントアップし、他方のネットワークからフレームを受信するとカウントダウンするフレームカウンタを有し、そのカウント値に基づいて前記同一のフレームの先着を判断することによって、

フレーム単位で着順に基づいて一方を受信して他方を破棄し、

前記中央処理装置と前記入出力装置が、

前記ネットワークの障害を検出すると共に、障害を検出した前記ネットワークから受信するフレームを全て破棄し、

前記ネットワークの障害が検出されない場合、2つのネットワークに対して前記パケットを送信し、前記ネットワークの障害の通知を受けると、障害の無いネットワークにのみ前記パケットを送信することを特徴とする計算機システムのネットワーク二重化方法。 - 前記パケットの同一フレームについて着順を判断し、先着のフレームを受信し、他のフレームを破棄すると共に、着順が同時の場合には、予め定めた特定のネットワークを経由するフレームを受信することを特徴とする請求項9に記載の計算機システムのネットワーク二重化方法。

- 前記ネットワークの障害を検出した場合、伝送中のパケットが分断されているか否かを判定し、分断されている場合に、不足フレーム分をダミーのフレームで補完することを特徴とする請求項9または10に記載の計算機システムのネットワーク二重化方法。

- 前記ネットワークの障害の通知を受けて前記中央処理装置と前記入出力装置に対して障害の無いネットワークを使用した一重化動作を通知し、また、一重化動作中において2つのネットワークを使用した二重化動作の通知し、

前記中央処理装置と前記入出力装置が、

前記システム監視装置からの前記一重化動作または二重化動作の通知に基づいて、障害の無いネットワークにのみ前記パケットを送信するか、2つのネットワークに対して前記パケットを送信するかを選択することを特徴とする請求項9から請求項11の何れかに記載の計算機システムのネットワーク二重化方法。 - 前記フレームカウンタのカウント値が、正または負の方向にオーバーフローした場合に、オーバーフローした反対側のネットワークの障害を通知することを特徴とする請求項9から請求項12の何れか1項に記載の計算機システムのネットワーク二重化方法。

- 前記二重化動作の通知に基づいて、前記フレームカウンタを「0」

にリセットし、

前記一重化動作の通知を受けると、前記フレームカウンタのカウント値が「0」になるまで、通知を受けたネットワークからのフレームの受信を停止させることを特徴とする請求項12または請求項13に記載の計算機システムのネットワーク二重化方法。 - 障害の発生したネットワークを使用して送信しようとしたパケットの送信元である前記中央処理装置または入出力装置に対して、エラー通知を返却し、

前記エラー通知または前記ダミーのフレームを受信した場合、前記エラー通知または前記ダミーのフレームを受信したネットワークを経由して受信するフレームを全て破棄することを特徴とする請求項9から請求項14の何れか1項に記載の計算機システムのネットワーク二重化方法。 - 前記中央処理装置または入出力装置は、

前記二重化動作の通知を、一方のネットワークより受信した場合に、他方のネットワークを介して二重化動作の通知を受信するまで二重化動作の開始を待合せることを特徴とする請求項12から請求項15の何れか1項に記載の計算機システムのネットワーク二重化方法。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2002236345A JP3880482B2 (ja) | 2002-08-14 | 2002-08-14 | 二重化ネットワーク計算機システム及び計算機システムのネットワーク二重化方法 |

| US10/639,481 US7043574B2 (en) | 2002-08-14 | 2003-08-13 | Computer system and frame transmitting method |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2002236345A JP3880482B2 (ja) | 2002-08-14 | 2002-08-14 | 二重化ネットワーク計算機システム及び計算機システムのネットワーク二重化方法 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2004080240A JP2004080240A (ja) | 2004-03-11 |

| JP3880482B2 true JP3880482B2 (ja) | 2007-02-14 |

Family

ID=31712007

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2002236345A Expired - Lifetime JP3880482B2 (ja) | 2002-08-14 | 2002-08-14 | 二重化ネットワーク計算機システム及び計算機システムのネットワーク二重化方法 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US7043574B2 (ja) |

| JP (1) | JP3880482B2 (ja) |

Families Citing this family (10)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4718963B2 (ja) * | 2005-10-07 | 2011-07-06 | 財団法人電力中央研究所 | データ伝送システム |

| JP4603494B2 (ja) * | 2006-02-14 | 2010-12-22 | 富士通株式会社 | 伝送装置および学習情報保全方法 |

| JP2007243446A (ja) * | 2006-03-07 | 2007-09-20 | Kddi R & D Laboratories Inc | 無線通信システムおよび無線装置 |

| JP4633025B2 (ja) * | 2006-09-19 | 2011-02-16 | 日本電信電話株式会社 | データ信号転送方法および受信装置 |

| JP5470884B2 (ja) * | 2009-02-12 | 2014-04-16 | 日本電気株式会社 | マルチノードシステム、異常処理方法、スイッチ、ノード及びプログラム |

| JP2010200066A (ja) * | 2009-02-26 | 2010-09-09 | Aiphone Co Ltd | ナースコールシステム |

| JP5836853B2 (ja) * | 2012-03-15 | 2015-12-24 | 富士通テレコムネットワークス株式会社 | 監視システム及びこれを用いる保守方法 |

| KR102114342B1 (ko) * | 2013-03-15 | 2020-05-22 | 삼성전자주식회사 | 멀티미디어 시스템 및 이의 동작 방법 |

| US9681407B2 (en) * | 2013-12-28 | 2017-06-13 | Qualcomm Incorporated | Time synchronization function rollover solution |

| US11876608B2 (en) * | 2021-02-22 | 2024-01-16 | Hitachi, Ltd | Redundant control system |

Family Cites Families (15)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS56149135A (en) | 1980-04-21 | 1981-11-18 | Hitachi Ltd | Duplex data reception system |

| JPS61224640A (ja) | 1985-03-29 | 1986-10-06 | Hitachi Ltd | デ−タブロツク転送方式 |

| JPH0342940A (ja) | 1989-07-11 | 1991-02-25 | Mitsubishi Electric Corp | Atm交換装置 |

| JP3137744B2 (ja) | 1992-06-25 | 2001-02-26 | 三菱電機株式会社 | 複数経路型データ転送方式 |

| JP3279027B2 (ja) | 1993-12-27 | 2002-04-30 | 三菱電機株式会社 | データ転送方法 |

| JP2797968B2 (ja) | 1994-06-08 | 1998-09-17 | 日本電気株式会社 | Atm中継交換システム |

| JPH08186597A (ja) | 1995-01-05 | 1996-07-16 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 蓄積交換網における転送遅延時間優先転送方法 |

| JP3169861B2 (ja) | 1997-07-28 | 2001-05-28 | 日本電気通信システム株式会社 | 系切替制御方式 |

| JPH11119802A (ja) | 1997-10-14 | 1999-04-30 | Toshiba Corp | リモート型プロセス入出力装置のデータ伝送路切替方法及び記録媒体 |

| JPH11331890A (ja) * | 1998-05-08 | 1999-11-30 | Fujitsu Ltd | 情報処理システム |

| US6434656B1 (en) * | 1998-05-08 | 2002-08-13 | International Business Machines Corporation | Method for routing I/O data in a multiprocessor system having a non-uniform memory access architecture |

| US6466574B1 (en) | 1998-06-05 | 2002-10-15 | International Business Machines Corporation | Quality of service improvement of internet real-time media transmission by transmitting redundant voice/media frames |

| WO2000013376A1 (en) | 1998-08-28 | 2000-03-09 | Integral Access, Inc. | Redundant path data communication |

| US6393506B1 (en) * | 1999-06-15 | 2002-05-21 | National Semiconductor Corporation | Virtual channel bus and system architecture |

| JP2001069171A (ja) | 1999-08-30 | 2001-03-16 | Toshiba Corp | 情報通信システム |

-

2002

- 2002-08-14 JP JP2002236345A patent/JP3880482B2/ja not_active Expired - Lifetime

-

2003

- 2003-08-13 US US10/639,481 patent/US7043574B2/en not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US7043574B2 (en) | 2006-05-09 |

| JP2004080240A (ja) | 2004-03-11 |

| US20040034722A1 (en) | 2004-02-19 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US7944818B2 (en) | High-availability communication system | |

| JP5073812B2 (ja) | 分散型イーサネットシステムおよび該システムに基づいて障害を検出する方法 | |

| CN100534024C (zh) | 基于工业以太网的故障处理方法、系统及一种交换设备 | |

| CN100459601C (zh) | 网络中主备网关设备的实现方法 | |

| US6738344B1 (en) | Link extenders with link alive propagation | |

| WO2011131081A1 (zh) | 一种冗余串行总线的实现方法及装置 | |

| JP2002368769A (ja) | ループ型ネットワークおよびその運用方法 | |

| JP3880482B2 (ja) | 二重化ネットワーク計算機システム及び計算機システムのネットワーク二重化方法 | |

| US8165016B2 (en) | Method and apparatus for setting communication paths in a network | |

| WO2011076046A1 (zh) | 一种网络设备中主备快速倒换的方法和装置 | |

| EP3029883B1 (en) | Network protection method and apparatus, next-ring node, and system | |

| JP5704647B2 (ja) | スイッチ装置、フレーム送受信制御方法 | |

| JP2008306545A (ja) | 無瞬断パケット切替装置 | |

| JP2009105540A (ja) | リングプロトコル高速切替方法およびその装置 | |

| JP5176623B2 (ja) | イーサネットの伝送方法、伝送装置およびシステム | |

| WO2012000338A1 (zh) | 一种单板实现主备倒换的方法及系统 | |

| JP2005244672A (ja) | ネットワークの障害監視処理システム及び方法 | |

| JP2013005210A (ja) | パケット伝送システムおよびパケット伝送装置並びに無瞬断切替方法 | |

| CN115914088B (zh) | 一种主备控制方法、装置、设备及可读存储介质 | |

| JP4462418B2 (ja) | レイヤ2スイッチ切替回路、基地局装置、およびレイヤ2スイッチ切替方法 | |

| CN110249591B (zh) | 用于优化利用测试数据包的冗余协议的故障识别的方法 | |

| CN100386997C (zh) | 一种基于点对点连接的电信设备间的数据传输系统和方法 | |

| JP2005341282A (ja) | 系切り替えシステム | |

| EP2180636B1 (en) | Method for signaling a unidirectional failure of a packet-switched link | |

| CN111835632A (zh) | 用于操作具有tsn能力的网络耦合元件的方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20040421 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20050815 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20050930 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20051129 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20060607 |

|

| RD01 | Notification of change of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421 Effective date: 20060706 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20060706 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060807 |

|

| A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20060925 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20061017 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20061107 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Ref document number: 3880482 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20091117 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101117 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111117 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111117 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121117 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121117 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131117 Year of fee payment: 7 |

|

| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| EXPY | Cancellation because of completion of term |