JP2019119463A - 加熱用袋 - Google Patents

加熱用袋 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2019119463A JP2019119463A JP2017253757A JP2017253757A JP2019119463A JP 2019119463 A JP2019119463 A JP 2019119463A JP 2017253757 A JP2017253757 A JP 2017253757A JP 2017253757 A JP2017253757 A JP 2017253757A JP 2019119463 A JP2019119463 A JP 2019119463A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- heating bag

- heating

- bag

- bag according

- opening

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Landscapes

- Package Specialized In Special Use (AREA)

Abstract

Description

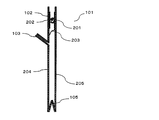

(第1実施形態)

図1および2は、本発明の一実施形態の加熱用袋の斜視図および側面図である。また、図3は、本実施形態の加熱用袋の上面図である。本実施形態の加熱用袋101は、冷凍食品や加工食品を封入して電子レンジで加熱調理可能とするものである。したがって、例えば冷凍食品や、レトルト食品などの加工食品の包装袋として使用しつつ、そのまま電子レンジ等で加熱調理ができるものであるが、食品の包装、運搬に用いず単に加熱用に用いることもできる。このため、本実施形態の加熱用袋101は、内容物の出し入れが容易なようにジッパーのような留め部102を備えている。

本実施例は、本実施形態の加熱用袋を用いて具材を調理するものである。図9は、本実施形態の加熱用袋の加熱方法の一連の流れの一例を示す図である。図9に示すように、先ず本実施形態の加熱用袋101に未調理の具材または半調理の食品および水を入れる(ステップ901)。係合部であるジッパー102を閉じて加熱用袋101を電子レンジの庫内に載置し、加熱する(ステップ902)。封入された水はマイクロ波により加熱されてお湯となり、内容物の食品を茹でたり、煮込んだりする(ステップ903)。この際、加熱により水蒸気が発生し袋内部の圧力が上昇するが、本実施形態のガス解放機構により、水蒸気が解放され、袋の不用意な破裂を回避することができるが、本実施形態の留め部は被覆部により容易には係合部が解放されないから、大きい開口部からも内容物が噴出することなく、適度な内圧を加えることが可能になる。これにより、未調理または半調理の食品に追加の加熱や水分の供給が行われ、調理を完成させることができる。

以下、加熱用袋の別の実施例として冷凍食品を加熱調理する例を示す。図10は、本実施形態の加熱用袋を冷凍食品の包装袋として使用した場合の加熱方法の一連の流れの一例を示す図である。

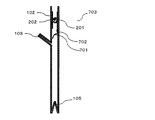

本実施形態は、上述の第1実施形態と基本的には同様であり、ガス解放機構が異なるが、その他の機構は同じである。本実施形態では、ガス解放機構として非融着部を用いる。図11は、本実施形態の加熱用袋の別のガス解放機構を使用した例の斜視図であり、図12は正面図である。

102 留め部

103 ガス解放機構

104 側端縁部

105 底部

201 雌係合部材

202 雄係合部材

203 被覆部

204 前面部材

205 背面部材

401 具材

502 基部

503 接触部

601 基部

701 被覆部

702 基部

703 加熱用袋

1101 加熱用袋

1102 非融着部

1301 加熱用袋

1302 留め部

1303 ガス解放機構

1305 底部

1401 雌係合部材

1402 雄係合部材

Claims (12)

- 少なくとも内面が耐熱性の加熱用袋であって、

上部開口部の内側に配置された所定の引張力で開閉自在な密閉手段であって、加熱時に内容物または気体が直接接触しないように被覆する被覆部が設けられた密閉手段と、

封入された食品または水が加熱され、水蒸気が発生して内圧が所定の圧力に達すると、部分的に開封して内圧が所定の圧力よりも上昇しないようにする開封手段と

を備えることを特徴とする加熱用袋。 - 内面層を含む複数の層を貼り合わせてなるシートにより形成された袋状の本体をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の加熱用袋。

- 前記密閉手段は、前記本体の前記上部開口部の下部内面に前記上部開口部に沿って設けられていることを特徴とする請求項2に記載の加熱用袋。

- 前記密閉手段は対をなす係合部材を含み、係合する面と反対の面を前記本体の内面に各々貼り付けられることを特徴とする請求項3に記載の加熱用袋。

- 前記被覆部は、前記係合部材のいずれか一方の下部に貼り付けられ、内圧がかかると前記係合部材の他方が張り付けられた前記本体の内面に接触して、前記係合部分を前記内容物または内部気体が直接接触しないように被覆することを特徴とする請求項4に記載の加熱用袋。

- 前記被覆部は、前記一方の係合部材から所定の範囲まで前記本体の内面に貼り付けられることを特徴とする請求項5に記載の加熱用袋。

- 前記一方の係合部材は、上方の一部のみ前記係合する面と反対の面を前記本体の内面に貼り付けられることを特徴とする請求項5に記載の加熱用袋。

- 前記被覆部は、前記係合部材のいずれか一方の下部の係合する面と反対の面に貼り付けられ、加熱されない状態で弾性により前記係合部材の他方が張り付けられた前記本体の内面に接近することを特徴とする請求項5ないし7のいずれかに記載の加熱用袋。

- 前記開封手段は、前記シートを合掌状に形成したフラップを含むことを特徴とする請求項2ないし8のいずれかに記載の加熱用袋。

- 前記フラップ部は、前記所定の圧力で水蒸気を放出するV字形状の水蒸気放出部を含むことを特徴とする請求項9に記載の加熱用袋。

- 前記開封手段は、易剥離性の融着部により水蒸気放出孔を含むことを特徴とする請求項2ないし6のいずれかに記載の加熱用袋。

- 前記密閉手段の加熱時の内圧に対する開封強度は、前記開封手段の開封強度よりも十分高いことを特徴とする請求項1ないし11のいずれかに記載の加熱用袋。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017253757A JP2019119463A (ja) | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 加熱用袋 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017253757A JP2019119463A (ja) | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 加熱用袋 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2019119463A true JP2019119463A (ja) | 2019-07-22 |

| JP2019119463A5 JP2019119463A5 (ja) | 2021-02-12 |

Family

ID=67306037

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2017253757A Pending JP2019119463A (ja) | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 加熱用袋 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2019119463A (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2021040515A (ja) * | 2019-09-10 | 2021-03-18 | 日興フーズ株式会社 | 加工食品並びにその製造方法および調理方法 |

Citations (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH11189278A (ja) * | 1997-12-25 | 1999-07-13 | Sanyo Engineering Kk | 電子レンジ対応の食材包装容器 |

| JP2007297127A (ja) * | 2006-05-08 | 2007-11-15 | Toppan Printing Co Ltd | 蒸気抜き包装袋用外装箱 |

| JP2008535740A (ja) * | 2005-04-05 | 2008-09-04 | スティームファースト ヨーロップ リミテッド | 食材調理用容器の改良あるいはそれに関連する改良 |

| JP2009166847A (ja) * | 2008-01-10 | 2009-07-30 | Toppan Printing Co Ltd | 包装袋 |

| JP2013086866A (ja) * | 2011-10-21 | 2013-05-13 | Dainippon Printing Co Ltd | 電子レンジ加熱用包装体 |

| JP2016120973A (ja) * | 2012-02-03 | 2016-07-07 | 凸版印刷株式会社 | パウチ、内容物封入パウチ、および、その製造方法 |

| JP2016137929A (ja) * | 2015-01-28 | 2016-08-04 | キョーラク株式会社 | 電子レンジ用包装袋及び製袋方法 |

| JP2017024767A (ja) * | 2015-07-24 | 2017-02-02 | 凸版印刷株式会社 | 包装袋 |

-

2017

- 2017-12-28 JP JP2017253757A patent/JP2019119463A/ja active Pending

Patent Citations (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH11189278A (ja) * | 1997-12-25 | 1999-07-13 | Sanyo Engineering Kk | 電子レンジ対応の食材包装容器 |

| JP2008535740A (ja) * | 2005-04-05 | 2008-09-04 | スティームファースト ヨーロップ リミテッド | 食材調理用容器の改良あるいはそれに関連する改良 |

| JP2007297127A (ja) * | 2006-05-08 | 2007-11-15 | Toppan Printing Co Ltd | 蒸気抜き包装袋用外装箱 |

| JP2009166847A (ja) * | 2008-01-10 | 2009-07-30 | Toppan Printing Co Ltd | 包装袋 |

| JP2013086866A (ja) * | 2011-10-21 | 2013-05-13 | Dainippon Printing Co Ltd | 電子レンジ加熱用包装体 |

| JP2016120973A (ja) * | 2012-02-03 | 2016-07-07 | 凸版印刷株式会社 | パウチ、内容物封入パウチ、および、その製造方法 |

| JP2016137929A (ja) * | 2015-01-28 | 2016-08-04 | キョーラク株式会社 | 電子レンジ用包装袋及び製袋方法 |

| JP2017024767A (ja) * | 2015-07-24 | 2017-02-02 | 凸版印刷株式会社 | 包装袋 |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2021040515A (ja) * | 2019-09-10 | 2021-03-18 | 日興フーズ株式会社 | 加工食品並びにその製造方法および調理方法 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| AU780703B2 (en) | Packaging material and packaging product | |

| EP0038114B1 (en) | Process for forming a thermoplastic bag | |

| RU2371367C1 (ru) | Упаковка с усовершенствованным повторно закрывающимся отверстием | |

| WO2015109589A1 (zh) | 可预装食品的微波炉蒸煮袋 | |

| JP6475613B2 (ja) | 電子レンジ用樹脂製包装袋、その加熱方法、電子レンジ用樹脂製包装袋への充填方法および包装体 | |

| JP5118980B2 (ja) | 包装袋 | |

| JPH11189278A (ja) | 電子レンジ対応の食材包装容器 | |

| JP2019119463A (ja) | 加熱用袋 | |

| JP3701922B2 (ja) | 電子レンジ用食品包装体 | |

| JP2009166853A (ja) | 包装袋 | |

| JP2019119464A (ja) | 加熱用袋の留め部構造 | |

| JP3807793B2 (ja) | 電子レンジ用食品包装体 | |

| JP7330483B2 (ja) | 自動蒸気抜け機能付電子レンジ加熱用包装体 | |

| TWI773832B (zh) | 袋狀容器 | |

| JP2009012831A (ja) | 包装袋 | |

| JP2008296967A (ja) | 包装袋 | |

| JP6753159B2 (ja) | 電子レンジ加熱用包装袋 | |

| JP5118979B2 (ja) | 包装袋 | |

| JP3232040U (ja) | 加熱用袋およびこれに材料などを梱包した加工食品 | |

| JP6561035B2 (ja) | 自動通気包装袋 | |

| JP6450630B2 (ja) | 加熱処理用包装体 | |

| JPH11334770A (ja) | 電子レンジ加熱用食品容器 | |

| KR101811604B1 (ko) | 전자레인지용 포장재 | |

| JPH10264974A (ja) | 電子レンジ加熱用密封袋 | |

| JP2023019685A (ja) | 開封口の湾曲変形防止機能を有する包装体 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20201224 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20201224 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20211117 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20211124 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20220524 |