JP7418097B2 - 情報処理装置、およびその制御方法 - Google Patents

情報処理装置、およびその制御方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP7418097B2 JP7418097B2 JP2019056273A JP2019056273A JP7418097B2 JP 7418097 B2 JP7418097 B2 JP 7418097B2 JP 2019056273 A JP2019056273 A JP 2019056273A JP 2019056273 A JP2019056273 A JP 2019056273A JP 7418097 B2 JP7418097 B2 JP 7418097B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- information processing

- led

- cpu

- control board

- light emitting

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 230000010365 information processing Effects 0.000 title claims description 38

- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 17

- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 44

- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 15

- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 7

- 230000006870 function Effects 0.000 description 16

- 230000005856 abnormality Effects 0.000 description 15

- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 8

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 8

- 238000001994 activation Methods 0.000 description 7

- 230000004913 activation Effects 0.000 description 6

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 6

- 230000004044 response Effects 0.000 description 6

- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 5

- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 3

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2

- 230000004397 blinking Effects 0.000 description 1

- 230000008859 change Effects 0.000 description 1

- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1

- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1

- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1

- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1

- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1

- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof

- H04N1/00002—Diagnosis, testing or measuring; Detecting, analysing or monitoring not otherwise provided for

- H04N1/00071—Diagnosis, testing or measuring; Detecting, analysing or monitoring not otherwise provided for characterised by the action taken

- H04N1/00074—Indicating or reporting

- H04N1/00076—Indicating or reporting locally

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof

- H04N1/00002—Diagnosis, testing or measuring; Detecting, analysing or monitoring not otherwise provided for

- H04N1/00026—Methods therefor

- H04N1/00037—Detecting, i.e. determining the occurrence of a predetermined state

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof

- H04N1/00002—Diagnosis, testing or measuring; Detecting, analysing or monitoring not otherwise provided for

- H04N1/00007—Diagnosis, testing or measuring; Detecting, analysing or monitoring not otherwise provided for relating to particular apparatus or devices

- H04N1/0001—Transmission systems or arrangements

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Health & Medical Sciences (AREA)

- Biomedical Technology (AREA)

- General Health & Medical Sciences (AREA)

- Multimedia (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Accessory Devices And Overall Control Thereof (AREA)

- Control Or Security For Electrophotography (AREA)

- Debugging And Monitoring (AREA)

Description

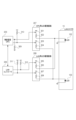

CPU用LED駆動回路207は、制御基板CPU203から受信したLED制御信号により、LED132及び133を点灯又は消灯させる回路である。

上記実施形態においては、表示部11が画像を表示することでユーザやサービスマンに異常箇所などの情報を通知するが、このような情報を通知する手段としてはスピーカーであってもよい。例えばスピーカーによって異常箇所を音声で通知してもよい。

Claims (10)

- 外部装置とネットワーク通信するための通信ケーブルを接続可能なコネクタを有する情報処理装置であって、

情報を表示する表示部と、

前記コネクタに設けられた発光手段と、

ブートプログラムを実行する実行手段と、

前記コネクタを介して前記外部装置とネットワーク通信する通信手段と、

前記ブートプログラムの実行に従って前記表示部が情報を表示可能になるまで、前記実行手段から出力された第1の制御信号が入力され、当該入力された前記第1の制御信号の電位に基づいて前記発光手段に電流を出力する第1の回路を用いて、前記ブートプログラムの実行状況に従って前記発光手段の点灯を制御し、前記表示部が情報を表示可能になった後、前記通信手段から出力された第2の制御信号が入力され、当該入力された前記第2の制御信号の電位に基づいて前記発光手段に電流を出力する第2の回路を用いて、前記通信手段による前記外部装置とのネットワーク通信状況に従って前記発光手段の点灯を制御する制御手段とを有し、

前記発光手段は、前記ブートプログラムの実行に従って前記表示部が情報を表示可能になるまで、前記第1の回路から電流が入力されると点灯し、前記発光手段は、前記表示部が情報を表示可能になった後、前記第2の回路から電流が入力されると点灯する

ことを特徴とする情報処理装置。 - 前記実行手段によって実行される前記ブートプログラムは、前記実行手段に電力が供給されてから一連の処理を行い、かつ、当該一連の処理の進捗状況に応じて前記発光手段を点灯および消灯することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。

- 前記実行手段は、他のデバイスと通信するために用いられる入出力ポートを複数備え、

前記一連の処理は、入出力ポートの設定処理を含むことを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。 - 前記一連の処理は、電力が前記表示部に供給されるようにする処理を含むことを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。

- 前記一連の処理は、情報が前記表示部に表示されるようにする処理を含むことを特徴とする請求項4に記載の情報処理装置。

- 前記一連の処理は、前記通信手段が前記外部装置とネットワーク通信できるよう、前記通信手段を設定する処理を含むことを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。

- 前記一連の処理は、前記通信手段が前記発光手段の点灯を制御できるよう、前記通信手段を設定する処理を含むことを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。

- 前記実行手段は、CPUであることを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。

- 前記通信手段は、LANコントローラであることを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。

- 前記発光手段は、2つのLEDであることを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2019056273A JP7418097B2 (ja) | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 情報処理装置、およびその制御方法 |

| US16/818,205 US11165914B2 (en) | 2019-03-25 | 2020-03-13 | Information processing apparatus and control method thereof |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2019056273A JP7418097B2 (ja) | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 情報処理装置、およびその制御方法 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2020159717A JP2020159717A (ja) | 2020-10-01 |

| JP2020159717A5 JP2020159717A5 (ja) | 2022-03-29 |

| JP7418097B2 true JP7418097B2 (ja) | 2024-01-19 |

Family

ID=72605086

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2019056273A Active JP7418097B2 (ja) | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 情報処理装置、およびその制御方法 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US11165914B2 (ja) |

| JP (1) | JP7418097B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP7383387B2 (ja) * | 2019-03-25 | 2023-11-20 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、およびその制御方法 |

| JP7327966B2 (ja) | 2019-03-25 | 2023-08-16 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、およびその制御方法 |

| JP7418097B2 (ja) | 2019-03-25 | 2024-01-19 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、およびその制御方法 |

Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2017032826A (ja) | 2015-08-03 | 2017-02-09 | キヤノン株式会社 | 画像表示装置 |

| JP2018097702A (ja) | 2016-12-15 | 2018-06-21 | ファナック株式会社 | 数値制御装置 |

Family Cites Families (20)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US5432907A (en) * | 1992-05-12 | 1995-07-11 | Network Resources Corporation | Network hub with integrated bridge |

| US5519832A (en) * | 1992-11-13 | 1996-05-21 | Digital Equipment Corporation | Method and apparatus for displaying module diagnostic results |

| JP3161189B2 (ja) | 1993-12-03 | 2001-04-25 | 株式会社日立製作所 | 記憶システム |

| US6061391A (en) | 1997-02-28 | 2000-05-09 | Fujitsu Limited | Error indicator, and data modulator-demodulator and indicating method of light emitter therein |

| US6157956A (en) * | 1997-03-28 | 2000-12-05 | Global Maintech, Inc. | Heterogeneous computing interface apparatus and method using a universal character set |

| TW200743368A (en) * | 2006-05-10 | 2007-11-16 | Benq Corp | Automatic display power up method and display using the same |

| US7586407B2 (en) * | 2006-07-28 | 2009-09-08 | Cisco Technology, Inc. | Network device providing multi-function status indicators |

| US8340721B2 (en) * | 2008-03-19 | 2012-12-25 | Google Inc. | Notebook computer and cell phone assembly |

| JP5125777B2 (ja) * | 2008-06-03 | 2013-01-23 | 富士通株式会社 | 入出力ポートの割当て識別装置、その割当て識別方法及び情報処理装置 |

| US8095815B2 (en) | 2008-10-14 | 2012-01-10 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | System for reducing power consumption in an electronic chip |

| JP2011118462A (ja) * | 2009-11-30 | 2011-06-16 | Toshiba Corp | 情報処理装置 |

| JP5822527B2 (ja) * | 2011-05-09 | 2015-11-24 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、その制御方法、および制御プログラム |

| JP6299191B2 (ja) | 2013-12-05 | 2018-03-28 | 株式会社リコー | 電子機器の異常表示装置 |

| JP2016092629A (ja) * | 2014-11-06 | 2016-05-23 | アズビル株式会社 | 通信状態表示方法および通信状態表示装置 |

| US9948793B2 (en) * | 2015-04-22 | 2018-04-17 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Abnormality notification apparatus, image forming apparatus and abnormality notification method |

| US9921933B2 (en) * | 2015-11-03 | 2018-03-20 | Quanta Computer Inc. | System and method for indicator light control of storage devices |

| WO2017152977A1 (en) | 2016-03-10 | 2017-09-14 | Nokia Solutions And Networks Oy | Trust failure alert in communications |

| JP7327966B2 (ja) * | 2019-03-25 | 2023-08-16 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、およびその制御方法 |

| JP7418097B2 (ja) | 2019-03-25 | 2024-01-19 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、およびその制御方法 |

| JP7383387B2 (ja) * | 2019-03-25 | 2023-11-20 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置、およびその制御方法 |

-

2019

- 2019-03-25 JP JP2019056273A patent/JP7418097B2/ja active Active

-

2020

- 2020-03-13 US US16/818,205 patent/US11165914B2/en active Active

Patent Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2017032826A (ja) | 2015-08-03 | 2017-02-09 | キヤノン株式会社 | 画像表示装置 |

| JP2018097702A (ja) | 2016-12-15 | 2018-06-21 | ファナック株式会社 | 数値制御装置 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US11165914B2 (en) | 2021-11-02 |

| US20200314255A1 (en) | 2020-10-01 |

| JP2020159717A (ja) | 2020-10-01 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP7418097B2 (ja) | 情報処理装置、およびその制御方法 | |

| JP7383387B2 (ja) | 情報処理装置、およびその制御方法 | |

| JP7327966B2 (ja) | 情報処理装置、およびその制御方法 | |

| US7159132B2 (en) | USB device that provides power that is different from power prescribed in the USB standard | |

| US20120137159A1 (en) | Monitoring system and method of power sequence signal | |

| KR950020304A (ko) | 인쇄 장치와 이를 구비한 시스템 및 이의 제어 방법 | |

| JP2019012479A (ja) | ドッキングステーション | |

| JP6779934B2 (ja) | 電子機器及びその起動時の異常検知方法 | |

| US8994445B2 (en) | Electronic device | |

| JPH04186443A (ja) | 情報処理装置 | |

| US9106097B2 (en) | Connection device for connecting between electrical devices | |

| JP4701724B2 (ja) | 電源制御方式と装置、電源装置、及び電子装置 | |

| JP4400726B2 (ja) | センサ装置 | |

| JP2000148303A (ja) | 外部機器を接続可能な電子機器 | |

| JP2019040446A (ja) | 接続回路 | |

| JP3962843B2 (ja) | プリンタ用警告装置 | |

| JP5939878B2 (ja) | 表示制御装置及び表示制御方法 | |

| TWI547037B (zh) | 低耗能之通用序列匯流排集線器 | |

| TWI697767B (zh) | 重置信號產生電路及電腦系統 | |

| JP4507777B2 (ja) | 電源制御装置 | |

| JP2006035743A (ja) | 電源制御装置 | |

| JP2021009726A (ja) | 電子機器及びその起動時の異常検知方法 | |

| KR19990043402A (ko) | Usb에 있어서 다운스트림 포트 재사용방법 | |

| JP3628817B2 (ja) | プリンタ用インタフェース切換装置及びこれを用いたプリンタ | |

| KR20240000349A (ko) | 동적 멀티플렉스 파워 서플라이를 갖는 usb/썬더볼트 투 이더넷 어댑터 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20220318 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20220318 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20230123 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20230131 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20230324 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20230704 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20231002 |

|

| A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20231012 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20231205 |

|

| RD01 | Notification of change of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421 Effective date: 20231213 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20231228 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 7418097 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |