JP7178879B2 - コネクタ - Google Patents

コネクタ Download PDFInfo

- Publication number

- JP7178879B2 JP7178879B2 JP2018212808A JP2018212808A JP7178879B2 JP 7178879 B2 JP7178879 B2 JP 7178879B2 JP 2018212808 A JP2018212808 A JP 2018212808A JP 2018212808 A JP2018212808 A JP 2018212808A JP 7178879 B2 JP7178879 B2 JP 7178879B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- retainer

- connector

- rear direction

- housing

- locked state

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Connector Housings Or Holding Contact Members (AREA)

Description

端子と、構造体とを備えるコネクタであって、

前記構造体は、前記端子を前後方向に沿って延びるように保持しており、

前記構造体は、ハウジングと、リテーナと、第1移動補助機構と、第2移動補助機構とを備えており、

前記ハウジングは、前記端子を収容する収容部と、取付部とを有しており、

前記取付部には、ハウジング側第1ロック部と、ハウジング側第2ロック部とが形成されており、

前記リテーナは、アンロック状態から仮ロック状態を経て本ロック状態に至るようにして、前記ハウジングの前記取付部に取り付けられており、

前記リテーナは、リテーナ側第1ロック部と、リテーナ側第2ロック部とを有しており、

前記リテーナは、前記アンロック状態にあるとき、前記前後方向において前記取付部の前方に位置しており、

前記リテーナが前記アンロック状態にあるとき、前記リテーナ側第1ロック部と前記ハウジング側第1ロック部とは、前記前後方向において、互いに対向せずに逆方向を向いており、

前記リテーナを前記取付部に対して前記前後方向において後方に移動させる第1移動により、前記リテーナは、前記アンロック状態から前記仮ロック状態に遷移し、

前記第1移動補助機構は、前記第1移動を補助するものであり、

前記リテーナが前記仮ロック状態にあるとき、前記リテーナ側第1ロック部と前記ハウジング側第1ロック部とは、前記前後方向において互いに対向しており、

前記リテーナが前記仮ロック状態にあるとき、前記ハウジングの前記収容部は、前記端子を前記前後方向において後方から前方に向けて収容可能となっており、

前記リテーナが前記仮ロック状態にあるとき、前記リテーナ側第2ロック部と前記ハウジング側第2ロック部とは、前記前後方向と直交する横方向において、互いに対向せずに逆方向を向いており、

前記リテーナを前記取付部に対して前記横方向に移動させる第2移動により、前記リテーナは、前記仮ロック状態から前記本ロック状態に遷移し、

前記第2移動補助機構は、前記第2移動を補助するものであり、

前記リテーナが前記本ロック状態にあるとき、前記リテーナ側第2ロック部と前記ハウジング側第2ロック部とは、前記横方向において互いに対向しており、

前記リテーナは、前記本ロック状態にあるとき、前記端子が前記収容部に収容された状態を維持する

コネクタを提供する。

前記第1移動補助機構は、第1弾性変形部と、第1誘い面と、第1突当部とを備えており、

前記第1弾性変形部は、前記ハウジング側第1ロック部及び前記リテーナ側第1ロック部の一方を、前記前後方向及び前記横方向の双方と直交する上下方向において移動可能となるように支持しており、

前記第1誘い面は、前記取付部及び前記リテーナの一方に設けられており、前記第1突当部は、前記取付部及び前記リテーナの残りの一方に設けられており、

前記第1誘い面は、前記前後方向及び前記上下方向の双方と交差しており、

前記第1移動の際に、前記第1誘い面は前記前後方向において前記第1突当部と突き当り、それによって前記第1弾性変形部は弾性変形して、前記ハウジング側第1ロック部及び前記リテーナ側第1ロック部の前記一方は残りの一方を越えて、前記リテーナは前記仮ロック状態に遷移し、

前記第2移動補助機構は、第2弾性変形部と、第2誘い面と、第2突当部とを備えており、

前記第2弾性変形部は、前記ハウジング側第2ロック部及び前記リテーナ側第2ロック部の一方を、前記上下方向において移動可能となるように支持しており、

前記第2誘い面は、前記取付部及び前記リテーナの一方に設けられており、前記第2突当部は、前記取付部及び前記リテーナの残りの一方に設けられており、

前記第2誘い面は、前記横方向及び前記上下方向の双方と交差しており、

前記第2移動の際に、前記第2誘い面は前記横方向において前記第2突当部と突き当り、それによって前記第2弾性変形部は弾性変形して、前記ハウジング側第2ロック部及び前記リテーナ側第2ロック部の前記一方は残りの一方を越えて、前記リテーナは前記本ロック状態に遷移する

コネクタを提供する。

前記第1移動補助機構のうち、前記第1弾性変形部及び前記第1誘い面は前記リテーナに設けられており、前記第1突当部は前記取付部に設けられており、

前記第1弾性変形部は、前記リテーナ側第1ロック部を支持しており、

前記第2移動補助機構のうち、前記第2弾性変形部及び前記第2誘い面は前記リテーナに設けられており、前記第2突当部は前記取付部に設けられており、

前記第2弾性変形部は、前記リテーナ側第2ロック部を支持している

コネクタを提供する。

前記リテーナには、第1凸部と、第2凸部とが設けられており、

前記第1凸部及び前記第2凸部の夫々は、前記上下方向に突出しており、

前記第1誘い面と前記リテーナ側第1ロック部とは、前記第1凸部に設けられており、且つ、前記前後方向において互いに逆方向に向いており、

前記第2誘い面と前記リテーナ側第2ロック部とは、前記第2凸部に設けられており、且つ、前記横方向において互いに逆方向に向いている

コネクタを提供する。

前記第1凸部は、前記横方向に長手を有しており、

前記第2凸部は、前記前後方向に長手を有している

コネクタを提供する。

前記取付部には、第1凹部と、第2凹部とが設けられており、

前記ハウジング側第1ロック部は、前記第1凹部の内面として構成されており、

前記ハウジング側第2ロック部は、前記第2凹部の内面として構成されており、

前記リテーナが前記仮ロック状態にあるとき、前記第1凸部は、前記第1凹部に受容されており、

前記リテーナが前記本ロック状態にあるとき、前記第2凸部は、前記第2凹部に受容されている

コネクタを提供する。

前記横方向において、前記第1凹部のサイズは、前記第1凸部のサイズよりも大きく、

前記リテーナが前記本ロック状態にあるとき、前記第1凸部は、前記第1凹部に受容されている

コネクタを提供する。

前記取付部には、付加的凹部が設けられており、

前記付加的凹部は、前記横方向において、前記第2凹部から離れて且つ並んで設けられており、

前記リテーナが前記仮ロック状態にあるとき、前記第2凸部は前記付加的凹部に受容されており、

前記第2突当部は、前記付加的凹部の内面として構成されている

コネクタを提供する。

前記付加的凹部は、前記前後方向に延びており、少なくとも前方に開口しており、

前記第1移動の際に、前記付加的凹部は、前記第2凸部の前記前後方向の移動を許容しつつ前記第2凸部を受容する

コネクタを提供する。

前記リテーナには、第1スリットと、第2スリットと、空隙とが形成されており、

前記第1スリットは、前記前後方向に延びており、

前記第2スリットは、前記横方向に延びており、

前記空隙は、前記前後方向に延びており、且つ、前記第2スリットと連通しており、

前記第1弾性変形部の前記横方向の一端は、前記第1スリットに面しており、

前記第2弾性変形部の前記前後方向の一端は、前記第2スリットに面している

コネクタを提供する。

前記ハウジングは、外周部を更に備えており、

前記外周部は、前記前後方向と直交する面内において、前記取付部を囲んでおり、

前記外周部と前記取付部とは一体に形成されている

コネクタを提供する。

前記リテーナは、上壁部と、下壁部と、2つの側壁部とを有しており、

前記リテーナは、前記前後方向と直交する面内において閉じた形状を有している

コネクタを提供する。

前記コネクタは、シール部材を更に有しており、

前記シール部材は、上部と、下部と、2つの側部とを有しており、

前記シール部材は、前記前後方向と直交する面内において閉じた形状を有しており、

前記リテーナの前記上壁部は、前記前後方向において、前記シール部材の前記上部の前方に位置しており、

前記リテーナの前記下壁部は、前記前後方向において、前記シール部材の前記下部の前方に位置しており、

前記リテーナの前記側壁部は、前記前後方向において、前記シール部材の前記側部の前方に夫々位置しており、

前記シール部材は、前記取付部に取り付けられており、

前記シール部材は、前記リテーナにより前記前後方向における前方への移動が規制されている

コネクタを提供する。

前記コネクタは、抜け止め部材を更に備えており、

前記ハウジングは、前記前後方向に延びる受容部を更に有しており、

前記リテーナには、付加的抜け止め部が設けられており、

前記第2移動の際に、前記付加的抜け止め部は、前記受容部を前記横方向に横切って移動し、

前記抜け止め部材は、前記本ロック状態において、前記受容部内に挿入され、前記横方向において前記付加的抜け止め部と隣接して、前記リテーナの前記本ロック状態から前記仮ロック状態への遷移を防止する

コネクタを提供する。

前記抜け止め部材は、サブコネクタであり、

前記サブコネクタは、付加的ハウジングと、付加的端子とを備えており、

前記付加的端子は、前記付加的ハウジングに保持されている

コネクタを提供する。

200 端子

210 被止め部

220 ランス受部

230 被規制部

300 構造体

400 ハウジング

410 収容部

412 止め部

414 ランス

420 取付部

430 第1凹部

432 ハウジング側第1ロック部(内面)

440 第2凹部

442 ハウジング側第2ロック部(内面)

450 付加的凹部

452 開口部

470 外周部

480 受容部

490 周壁収容部

491 第1側壁部収容部

492 規制部収容部

493 第2側壁部収容部

494 上壁部収容部

496 下壁部収容部

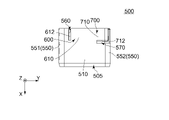

500 リテーナ

505 周壁

510 上壁部

520 第1凸部

522 リテーナ側第1ロック部

530 第2凸部

532 リテーナ側第2ロック部

540 下壁部

550 側壁部

551 第1側壁部

552 付加的抜け止め部(第2側壁部)

560 第1スリット

570 第2スリット

580 空隙

590 規制部

600 第1移動補助機構

610 第1弾性変形部

612 一端(右端)

620 第1誘い面

630 第1突当部

700 第2移動補助機構

710 第2弾性変形部

712 一端(前端)

720 第2誘い面

730 第2突当部(内面)

800 シール部材

810 上部

840 下部

850 側部

860 抜け止め部材(サブコネクタ)

862 付加的ハウジング

864 付加的端子

880 相手側コネクタ

S1 サイズ

S2 サイズ

Claims (12)

- 端子と、構造体とを備えるコネクタであって、

前記構造体は、前記端子を前後方向に沿って延びるように保持しており、

前記構造体は、ハウジングと、リテーナと、第1移動補助機構と、第2移動補助機構とを備えており、

前記ハウジングは、前記端子を収容する収容部と、取付部とを有しており、

前記取付部には、ハウジング側第1ロック部と、ハウジング側第2ロック部とが形成されており、

前記リテーナは、アンロック状態から仮ロック状態を経て本ロック状態に至るようにして、前記ハウジングの前記取付部に取り付けられており、

前記リテーナは、リテーナ側第1ロック部と、リテーナ側第2ロック部とを有しており、

前記リテーナは、前記アンロック状態にあるとき、前記前後方向において前記取付部の前方に位置しており、

前記リテーナが前記アンロック状態にあるとき、前記リテーナ側第1ロック部と前記ハウジング側第1ロック部とは、前記前後方向において、互いに対向せずに逆方向を向いており、

前記リテーナを前記取付部に対して前記前後方向において後方に移動させる第1移動により、前記リテーナは、前記アンロック状態から前記仮ロック状態に遷移し、

前記第1移動補助機構は、前記第1移動を補助するものであり、

前記リテーナが前記仮ロック状態にあるとき、前記リテーナ側第1ロック部と前記ハウジング側第1ロック部とは、前記前後方向において互いに対向しており、

前記リテーナが前記仮ロック状態にあるとき、前記ハウジングの前記収容部は、前記端子を前記前後方向において後方から前方に向けて収容可能となっており、

前記リテーナが前記仮ロック状態にあるとき、前記リテーナ側第2ロック部と前記ハウジング側第2ロック部とは、前記前後方向と直交する横方向において、互いに対向せずに逆方向を向いており、

前記リテーナを前記取付部に対して前記横方向に移動させる第2移動により、前記リテーナは、前記仮ロック状態から前記本ロック状態に遷移し、

前記第2移動補助機構は、前記第2移動を補助するものであり、

前記リテーナが前記本ロック状態にあるとき、前記リテーナ側第2ロック部と前記ハウジング側第2ロック部とは、前記横方向において互いに対向しており、

前記リテーナは、前記本ロック状態にあるとき、前記端子が前記収容部に収容された状態を維持し、

前記第1移動補助機構は、第1弾性変形部と、第1誘い面と、第1突当部とを備えており、

前記第1弾性変形部は、前記ハウジング側第1ロック部及び前記リテーナ側第1ロック部の一方を、前記前後方向及び前記横方向の双方と直交する上下方向において移動可能となるように支持しており、

前記第1誘い面は、前記取付部及び前記リテーナの一方に設けられており、前記第1突当部は、前記取付部及び前記リテーナの残りの一方に設けられており、

前記第1誘い面は、前記前後方向及び前記上下方向の双方と交差しており、

前記第1移動の際に、前記第1誘い面は前記前後方向において前記第1突当部と突き当り、それによって前記第1弾性変形部は弾性変形して、前記ハウジング側第1ロック部及び前記リテーナ側第1ロック部の前記一方は残りの一方を越えて、前記リテーナは前記仮ロック状態に遷移し、

前記第2移動補助機構は、第2弾性変形部と、第2誘い面と、第2突当部とを備えており、

前記第2弾性変形部は、前記ハウジング側第2ロック部及び前記リテーナ側第2ロック部の一方を、前記上下方向において移動可能となるように支持しており、

前記第2誘い面は、前記取付部及び前記リテーナの一方に設けられており、前記第2突当部は、前記取付部及び前記リテーナの残りの一方に設けられており、

前記第2誘い面は、前記横方向及び前記上下方向の双方と交差しており、

前記第2移動の際に、前記第2誘い面は前記横方向において前記第2突当部と突き当り、それによって前記第2弾性変形部は弾性変形して、前記ハウジング側第2ロック部及び前記リテーナ側第2ロック部の前記一方は残りの一方を越えて、前記リテーナは前記本ロック状態に遷移し、

前記第1移動補助機構のうち、前記第1弾性変形部及び前記第1誘い面は前記リテーナに設けられており、前記第1突当部は前記取付部に設けられており、

前記第1弾性変形部は、前記リテーナ側第1ロック部を支持しており、

前記第2移動補助機構のうち、前記第2弾性変形部及び前記第2誘い面は前記リテーナに設けられており、前記第2突当部は前記取付部に設けられており、

前記第2弾性変形部は、前記リテーナ側第2ロック部を支持しており、

前記リテーナには、第1スリットと、第2スリットと、空隙とが形成されており、

前記第1スリットは、前記前後方向に延びており、

前記第2スリットは、前記横方向に延びており、

前記空隙は、前記前後方向に延びており、且つ、前記第2スリットと連通しており、

前記第1弾性変形部の前記横方向の一端は、前記第1スリットに面しており、

前記第2弾性変形部の前記前後方向の一端は、前記第2スリットに面している

コネクタ。 - 請求項1記載のコネクタであって、

前記リテーナには、第1凸部と、第2凸部とが設けられており、

前記第1凸部及び前記第2凸部の夫々は、前記上下方向に突出しており、

前記第1誘い面と前記リテーナ側第1ロック部とは、前記第1凸部に設けられており、且つ、前記前後方向において互いに逆方向に向いており、

前記第2誘い面と前記リテーナ側第2ロック部とは、前記第2凸部に設けられており、且つ、前記横方向において互いに逆方向に向いている

コネクタ。 - 請求項2記載のコネクタであって、

前記第1凸部は、前記横方向に長手を有しており、

前記第2凸部は、前記前後方向に長手を有している

コネクタ。 - 請求項2又は請求項3記載のコネクタであって、

前記取付部には、第1凹部と、第2凹部とが設けられており、

前記ハウジング側第1ロック部は、前記第1凹部の内面として構成されており、

前記ハウジング側第2ロック部は、前記第2凹部の内面として構成されており、

前記リテーナが前記仮ロック状態にあるとき、前記第1凸部は、前記第1凹部に受容されており、

前記リテーナが前記本ロック状態にあるとき、前記第2凸部は、前記第2凹部に受容されている

コネクタ。 - 請求項4記載のコネクタであって、

前記横方向において、前記第1凹部のサイズは、前記第1凸部のサイズよりも大きく、

前記リテーナが前記本ロック状態にあるとき、前記第1凸部は、前記第1凹部に受容されている

コネクタ。 - 請求項4又は請求項5記載のコネクタであって、

前記取付部には、付加的凹部が設けられており、

前記付加的凹部は、前記横方向において、前記第2凹部から離れて且つ並んで設けられており、

前記リテーナが前記仮ロック状態にあるとき、前記第2凸部は前記付加的凹部に受容されており、

前記第2突当部は、前記付加的凹部の内面として構成されている

コネクタ。 - 請求項6記載のコネクタであって、

前記付加的凹部は、前記前後方向に延びており、少なくとも前方に開口しており、

前記第1移動の際に、前記付加的凹部は、前記第2凸部の前記前後方向の移動を許容しつつ前記第2凸部を受容する

コネクタ。 - 請求項1から請求項7までのいずれかに記載のコネクタであって、

前記ハウジングは、外周部を更に備えており、

前記外周部は、前記前後方向と直交する面内において、前記取付部を囲んでおり、

前記外周部と前記取付部とは一体に形成されている

コネクタ。 - 請求項1から請求項8までのいずれかに記載のコネクタであって、

前記リテーナは、上壁部と、下壁部と、2つの側壁部とを有しており、

前記リテーナは、前記前後方向と直交する面内において閉じた形状を有している

コネクタ。 - 請求項9記載のコネクタであって、

前記コネクタは、シール部材を更に有しており、

前記シール部材は、上部と、下部と、2つの側部とを有しており、

前記シール部材は、前記前後方向と直交する面内において閉じた形状を有しており、

前記リテーナの前記上壁部は、前記前後方向において、前記シール部材の前記上部の前方に位置しており、

前記リテーナの前記下壁部は、前記前後方向において、前記シール部材の前記下部の前方に位置しており、

前記リテーナの前記側壁部は、前記前後方向において、前記シール部材の前記側部の前方に夫々位置しており、

前記シール部材は、前記取付部に取り付けられており、

前記シール部材は、前記リテーナにより前記前後方向における前方への移動が規制されている

コネクタ。 - 請求項1から請求項10までのいずれかに記載のコネクタであって、

前記コネクタは、抜け止め部材を更に備えており、

前記ハウジングは、前記前後方向に延びる受容部を更に有しており、

前記リテーナには、付加的抜け止め部が設けられており、

前記第2移動の際に、前記付加的抜け止め部は、前記受容部を前記横方向に横切って移動し、

前記抜け止め部材は、前記本ロック状態において、前記受容部内に挿入され、前記横方向において前記付加的抜け止め部と隣接して、前記リテーナの前記本ロック状態から前記仮ロック状態への遷移を防止する

コネクタ。 - 請求項11記載のコネクタであって、

前記抜け止め部材は、サブコネクタであり、

前記サブコネクタは、付加的ハウジングと、付加的端子とを備えており、

前記付加的端子は、前記付加的ハウジングに保持されている

コネクタ。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018212808A JP7178879B2 (ja) | 2018-11-13 | 2018-11-13 | コネクタ |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2018212808A JP7178879B2 (ja) | 2018-11-13 | 2018-11-13 | コネクタ |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2020080238A JP2020080238A (ja) | 2020-05-28 |

| JP2020080238A5 JP2020080238A5 (ja) | 2021-08-19 |

| JP7178879B2 true JP7178879B2 (ja) | 2022-11-28 |

Family

ID=70801937

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2018212808A Active JP7178879B2 (ja) | 2018-11-13 | 2018-11-13 | コネクタ |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP7178879B2 (ja) |

Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2000012148A (ja) | 1998-06-24 | 2000-01-14 | Sumitomo Wiring Syst Ltd | 防水コネクタ |

| JP2010238514A (ja) | 2009-03-31 | 2010-10-21 | Sumitomo Wiring Syst Ltd | 防水コネクタ |

-

2018

- 2018-11-13 JP JP2018212808A patent/JP7178879B2/ja active Active

Patent Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2000012148A (ja) | 1998-06-24 | 2000-01-14 | Sumitomo Wiring Syst Ltd | 防水コネクタ |

| JP2010238514A (ja) | 2009-03-31 | 2010-10-21 | Sumitomo Wiring Syst Ltd | 防水コネクタ |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2020080238A (ja) | 2020-05-28 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6865725B2 (ja) | コネクタ | |

| CN108346891B (zh) | 连接器 | |

| KR101595657B1 (ko) | 커넥터 | |

| JP6417370B2 (ja) | コネクタ | |

| JP5347936B2 (ja) | レバー式コネクタ | |

| US9666987B1 (en) | Connector and connector assembly | |

| JP5238481B2 (ja) | 電気コネクタ | |

| JP5614792B2 (ja) | 分割コネクタ | |

| CN108879172B (zh) | 带有止动体的连接器 | |

| JP2008027654A (ja) | コネクタ | |

| US7226313B2 (en) | Connector having slits for guiding terminal fittings and locking retainer | |

| WO2017073725A1 (ja) | コネクタ | |

| JP4457987B2 (ja) | コネクタ | |

| JP4950797B2 (ja) | 可動ガイド部材付きコネクタ | |

| KR101048462B1 (ko) | 커넥터 | |

| JP7178879B2 (ja) | コネクタ | |

| JP7480716B2 (ja) | コネクタ | |

| JP4636072B2 (ja) | コネクタ | |

| JP2006100237A (ja) | コネクタ | |

| JP7420647B2 (ja) | コネクタ | |

| EP3553896A1 (en) | Connector | |

| JP2007157642A (ja) | コネクタ | |

| JP7360886B2 (ja) | 第一コネクタ、第二コネクタ、コネクタ組立体 | |

| JP2005085615A (ja) | リテーナ付き端子収容部材、及び治具 | |

| JP5533625B2 (ja) | コネクタ |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210706 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20210706 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20220831 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20220907 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20221027 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20221109 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20221115 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 7178879 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |