JP6982830B2 - 照明装置、及び、照明装置の製造方法 - Google Patents

照明装置、及び、照明装置の製造方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6982830B2 JP6982830B2 JP2017228787A JP2017228787A JP6982830B2 JP 6982830 B2 JP6982830 B2 JP 6982830B2 JP 2017228787 A JP2017228787 A JP 2017228787A JP 2017228787 A JP2017228787 A JP 2017228787A JP 6982830 B2 JP6982830 B2 JP 6982830B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- uneven structure

- layer

- light guide

- main surface

- light

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Planar Illumination Modules (AREA)

- Illuminated Signs And Luminous Advertising (AREA)

Description

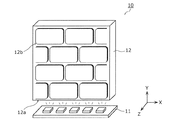

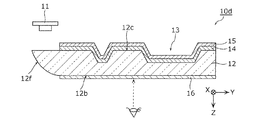

[実施の形態1に係る照明装置の構成]

まず、実施の形態1に係る照明装置の構成について、図1〜図3を用いて説明する。図1及び図2は、実施の形態1に係る照明装置の外観斜視図である。図1は、光源が発光していないときの照明装置の外観斜視図であり、図2は、光源が発光しているときの照明装置の外観斜視図である。図3は、実施の形態1に係る照明装置の模式断面図である。

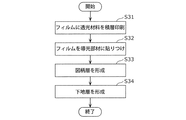

次に、照明装置10の製造方法について説明する。図4は、照明装置10の製造方法のフローチャートである。

導光体12の端面12aには、光源11が発する光に所定の光学特性を与える光学構造が設けられてもよい。以下の変形例では、このような照明装置について説明する。図5は、実施の形態1の変形例1に係る照明装置の模式断面図である。

また、図6は、実施の形態1の変形例2に係る照明装置の模式断面図である。図6に示される照明装置10bが備える導光体12の端面12aには、光源11が発する光を散乱する光学構造12eが設けられている。光学構造12eは、具体的には、異方散乱性を有する。光学構造12eは、導光体12と一体形成されている。光学構造12eは、光を散乱することができればよく、具体的な態様については特に限定されない。

また、照明装置10は、導光体12と別体の光学構造を備えてもよい。図7は、このような実施の形態1の変形例3に係る照明装置の模式断面図である。図7に示される照明装置10cにおいては、導光体12の端面12a及び光源11の間に光学構造17が位置する。光学構造17は、光源11が発する光に所定の光学特性を与える。光学構造17は、例えば、コリメートレンズであり、光源11が発する光をコリメートする。これにより照明装置10cにおいても照明装置10aと同様の効果が得られる。

また、照明装置10の端面12aは、湾曲面であってもよい。図8は、このような実施の形態1の変形例4に係る照明装置の模式断面図である。

以上説明したように、照明装置10は、光源11と、光源11が発する光が入射する端面12a、第一主面12b、及び、凹凸構造13が設けられた、第一主面12bと背向する第二主面12cを有する導光体12と、凹凸構造13上に設けられた、図柄を構成する図柄層14と、第一主面12bに設けられたコーティング層16とを備える。凹凸構造13は、図柄に応じたものである。

[実施の形態2に係る照明装置の構成]

上記実施の形態1では、導光体12は、単一の導光部材の切削等により作製されたが、導光体12の構造及び作製方法は、実施の形態1に限定されない。例えば、照明装置10は、複数の透光性部材が積層された構造の導光体を備えてもよい。図9は、このような実施の形態2に係る照明装置の模式断面図である。なお、以下の実施の形態2では、実施の形態1との相違点を中心に説明が行われ、既出事項の説明については適宜省略される。

次に、照明装置10eの製造方法について説明する。図10は、照明装置10eの製造方法のフローチャートである。

以上説明したように、照明装置10eが備える導光体20は、第一主面20b側の透光層21と、透光層21よりも高い可撓性を有する第二主面20c側のフィルム層22とを有する。凹凸構造13は、フィルム層22に設けられる。

[実施の形態3に係る照明装置の構成]

上記実施の形態2では、2つの透光性部材が積層された構造の導光体20を備える照明装置10eについて説明されたが、照明装置は、3つの透光性部材が積層された構造を有していてもよい。図11は、このような実施の形態3に係る照明装置の模式断面図である。なお、以下の実施の形態3では、実施の形態1及び実施の形態2との相違点を中心に説明が行われ、既出事項の説明については適宜省略される。

次に、照明装置10fの製造方法について説明する。まず、第二透光層32が透光材料の積層印刷によって形成される場合の製造方法について説明する。図12は、照明装置10fの第一の製造方法のフローチャートである。

次に、透光材料が賦形されることによって第二透光層32が形成される場合の製造方法について説明する。図13は、照明装置10fの第二の製造方法のフローチャートである。

以上説明したように、照明装置10fが備える導光体30は、第一主面30b側の第一透光層31と、第二主面30c側の第二透光層32と、第一透光層31及び第二透光層32の間に位置する、第一透光層31よりも高い可撓性を有するフィルム層33とを有する。凹凸構造13は、第二透光層32に設けられる。

上記実施の形態1〜3では、照明装置が備える導光体は平板状であったが、照明装置は、湾曲した板状の導光体を備えてもよい。図14は、このような実施の形態4に係る照明装置の外観斜視図である。

以上、実施の形態について説明したが、本発明は、このような実施の形態に限定されるものではない。

11、41 光源

12、20、30、42 導光体

12a、12f、20a、30a、42a 端面

12b、20b、30b、42b 第一主面

12c、20c、30c 第二主面

12d、12e、17 光学構造

13 凹凸構造

14 図柄層

15 下地層

16 コーティング層

21 透光層

22、33 フィルム層

31 第一透光層

32 第二透光層

Claims (21)

- 光源と、

前記光源が発する光が入射する端面、第一主面、及び、凹凸構造が設けられた、前記第一主面と背向する第二主面を有する導光体と、

前記凹凸構造上に設けられた、図柄を構成する図柄層とを備え、

前記凹凸構造は、前記図柄に応じたものであり、

前記凹凸構造が設けられた前記導光体の各部の厚みは、前記図柄の画像データにおける輝度値に反比例している

照明装置。 - 光源と、

前記光源が発する光が入射する端面、第一主面、及び、凹凸構造が設けられた、前記第一主面と背向する第二主面を有する導光体と、

前記凹凸構造上に設けられた、図柄を構成する図柄層とを備え、

前記凹凸構造は、前記図柄に応じたものであり、

前記導光体は、

前記第一主面側の透光層と、

前記透光層よりも高い可撓性を有する前記第二主面側のフィルム層とを有し、

前記凹凸構造は、前記フィルム層に設けられる

照明装置。 - 光源と、

前記光源が発する光が入射する端面、第一主面、及び、凹凸構造が設けられた、前記第一主面と背向する第二主面を有する導光体と、

前記凹凸構造上に設けられた、図柄を構成する図柄層とを備え、

前記凹凸構造は、前記図柄に応じたものであり、

前記導光体は、

前記第一主面側の第一透光層と、

前記第二主面側の第二透光層と、

前記第一透光層及び前記第二透光層の間に位置する、前記第一透光層よりも高い可撓性を有するフィルム層とを有し、

前記凹凸構造は、前記第二透光層に設けられる

照明装置。 - 光源と、

前記光源が発する光が入射する端面、第一主面、及び、凹凸構造が設けられた、前記第一主面と背向する第二主面を有する導光体と、

前記凹凸構造上に設けられた、図柄を構成する図柄層とを備え、

前記凹凸構造は、前記図柄に応じたものであり、

前記光源が発光しているときに前記導光体を前記第一主面側から見ると、前記凹凸構造により前記図柄が立体的に見える

照明装置。 - 光源と、

前記光源が発する光が入射する端面、第一主面、及び、凹凸構造が設けられた、前記第一主面と背向する第二主面を有する導光体と、

前記凹凸構造上に設けられた、図柄を構成する図柄層と、

前記図柄層上に形成された、前記図柄層よりも遮光性の高い下地層とを備え、

前記凹凸構造は、前記図柄に応じたものである

照明装置。 - 光源と、

前記光源が発する光が入射する端面、第一主面、及び、凹凸構造が設けられた、前記第一主面と背向する第二主面を有する導光体と、

前記凹凸構造上に設けられた、図柄を構成する図柄層とを備え、

前記凹凸構造は、前記図柄に応じたものであり、

前記端面は、断面形状が放物線状の湾曲面である

照明装置。 - 前記端面には、前記光源が発する光を集光、拡散、またはコリメートする光学構造が設けられる

請求項1〜5のいずれか1項に記載の照明装置。 - さらに、前記端面及び前記光源の間に位置し、前記光源が発する光を集光、拡散、またはコリメートする光学構造を備える

請求項1〜5のいずれか1項に記載の照明装置。 - 前記端面は、湾曲面である

請求項1〜5のいずれか1項に記載の照明装置。 - 前記凹凸構造が設けられた前記導光体の各部の厚みは、前記図柄の画像データにおける輝度に応じて形成される

請求項2〜9のいずれか1項に記載の照明装置。 - 前記凹凸構造が設けられた前記導光体の各部の厚みは、前記図柄の画像データにおける輝度値に反比例している

請求項10に記載の照明装置。 - 前記凹凸構造は、前記図柄の画像データに基づいて形成され、

前記凹凸構造が設けられた前記導光体の各部の厚みは、前記画像データにおける画素に対応する領域を最小単位として変更される

請求項1〜11のいずれか1項に記載の照明装置。 - 前記導光体は、湾曲した板状である

請求項1〜12のいずれか1項に記載の照明装置。 - 前記第一主面は、平坦である

請求項1〜13のいずれか1項に記載の照明装置。 - 光源が発する光が入射する端面、第一主面、及び、凹凸構造が設けられた、前記第一主面と背向する第二主面を有する導光体を作製する第一ステップと、

作製された前記導光体の前記凹凸構造上に、図柄を構成する図柄層を形成する第二ステップと、

前記図柄層上に、前記図柄層よりも遮光性の高い下地層を形成する第三ステップとを含み、

前記凹凸構造は、前記図柄に応じたものである

照明装置の製造方法。 - 前記第一ステップにおいては、導光部材に前記凹凸構造を形成することにより、前記導光体を作製し、

前記凹凸構造は、切削、金型を用いた射出成型、または、レーザ加工によって形成される

請求項15に記載の照明装置の製造方法。 - 前記第一ステップにおいては、

熱エンボス加工によってフィルムに前記凹凸構造を形成し、

前記凹凸構造が形成された前記フィルムを導光部材に貼りつけることにより前記導光体を作製する

請求項15に記載の照明装置の製造方法。 - 前記第一ステップにおいては、

フィルムに透光材料を積層印刷することで前記凹凸構造を形成し、

前記凹凸構造が形成された前記フィルムを導光部材に貼りつけることにより前記導光体を作製する

請求項15に記載の照明装置の製造方法。 - 前記第一ステップにおいては、

フィルム上に樹脂層を形成し、

前記樹脂層を賦形することによって前記凹凸構造を形成し、

前記凹凸構造を含む前記樹脂層が形成された前記フィルムを導光部材に貼りつけることにより前記導光体を作製する

請求項15に記載の照明装置の製造方法。 - 前記第二ステップにおいては、UV(UltraViolet)インクジェット印刷、スクリーン印刷、または、スプレー塗装によって前記凹凸構造上に前記図柄層を形成する

請求項15〜19のいずれか1項に記載の照明装置の製造方法。 - 前記凹凸構造は、前記図柄の画像データに基づいて形成され、

前記導光体の厚みは、前記画像データにおいて輝度が高い部分ほど薄い

請求項15〜20のいずれか1項に記載の照明装置の製造方法。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017228787A JP6982830B2 (ja) | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 照明装置、及び、照明装置の製造方法 |

| CN201811343885.XA CN109841170A (zh) | 2017-11-29 | 2018-11-13 | 照明装置以及照明装置的制造方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017228787A JP6982830B2 (ja) | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 照明装置、及び、照明装置の製造方法 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2019102151A JP2019102151A (ja) | 2019-06-24 |

| JP2019102151A5 JP2019102151A5 (ja) | 2020-03-19 |

| JP6982830B2 true JP6982830B2 (ja) | 2021-12-17 |

Family

ID=66883120

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2017228787A Active JP6982830B2 (ja) | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 照明装置、及び、照明装置の製造方法 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6982830B2 (ja) |

| CN (1) | CN109841170A (ja) |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2002250917A (ja) * | 2001-02-26 | 2002-09-06 | Dainippon Printing Co Ltd | 反射防止性を有するフロントライト装置およびディスプレイ装置 |

| JP4966146B2 (ja) * | 2007-09-25 | 2012-07-04 | パナソニック株式会社 | 面発光装置 |

| JP2011009125A (ja) * | 2009-06-27 | 2011-01-13 | Citizen Electronics Co Ltd | 導光板及び面状光源 |

| JP2013149549A (ja) * | 2012-01-23 | 2013-08-01 | Dainippon Printing Co Ltd | バックライト装置及びそれを用いた液晶表示装置 |

| JP6385882B2 (ja) * | 2014-12-18 | 2018-09-05 | 俊一 朝野 | 印刷物および照明装置 |

-

2017

- 2017-11-29 JP JP2017228787A patent/JP6982830B2/ja active Active

-

2018

- 2018-11-13 CN CN201811343885.XA patent/CN109841170A/zh active Pending

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN109841170A (zh) | 2019-06-04 |

| JP2019102151A (ja) | 2019-06-24 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| KR102604257B1 (ko) | 발광 구조체 및 그 제조 방법 | |

| JP5081919B2 (ja) | 照明装置用カバープレート | |

| TWI542910B (zh) | 光導元件及其製造方法以及顯示元件 | |

| US8459859B2 (en) | Decoration panel | |

| JP2016118754A (ja) | 印刷物および照明装置 | |

| JP2013516646A (ja) | 光を偏向する標識用基材 | |

| US10598345B2 (en) | Illumination apparatus | |

| CN110529770B (zh) | 发光壳体 | |

| JP6982830B2 (ja) | 照明装置、及び、照明装置の製造方法 | |

| CN1494035A (zh) | 薄片模制的壳体 | |

| KR102464989B1 (ko) | 패턴 필름, 이를 제조하기 위한 몰드 및 이의 제조 방법 | |

| JP2010158826A (ja) | 装飾用シート材 | |

| EP3382446B1 (en) | Display device | |

| JP7241278B2 (ja) | 照明装置、及び、照明装置の製造方法 | |

| CN216120335U (zh) | 发光模块及显示装置 | |

| JP7285447B2 (ja) | 照明装置、及び、照明装置の製造方法 | |

| KR100753963B1 (ko) | 발광 엘이디 사인물 | |

| JP2008299079A (ja) | 表示装置 | |

| KR101672206B1 (ko) | 융합형 도광판 제조방법 | |

| JP2020038259A (ja) | 表示装置、及び、表示方法 | |

| JP2020038258A (ja) | 表示装置、及び、表示方法 | |

| US20160313493A1 (en) | Light guide plate and transparent display apparatus having the same | |

| TW201344656A (zh) | 發光展示裝置 | |

| WO2023166976A1 (ja) | 表示装置 | |

| JP3169497U (ja) | 照明付き額縁 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200128 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20200820 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20210615 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20210622 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210727 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20211102 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20211108 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6982830 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |