JP6452425B2 - 放射線モニタ - Google Patents

放射線モニタ Download PDFInfo

- Publication number

- JP6452425B2 JP6452425B2 JP2014251334A JP2014251334A JP6452425B2 JP 6452425 B2 JP6452425 B2 JP 6452425B2 JP 2014251334 A JP2014251334 A JP 2014251334A JP 2014251334 A JP2014251334 A JP 2014251334A JP 6452425 B2 JP6452425 B2 JP 6452425B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- radiation

- light

- optical fiber

- emitting element

- light emitting

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION

- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation

- G01T1/02—Dosimeters

- G01T1/023—Scintillation dose-rate meters

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION

- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation

- G01T1/16—Measuring radiation intensity

- G01T1/20—Measuring radiation intensity with scintillation detectors

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION

- G01T7/00—Details of radiation-measuring instruments

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION

- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin

- Y02E30/30—Nuclear fission reactors

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- Health & Medical Sciences (AREA)

- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- High Energy & Nuclear Physics (AREA)

- Molecular Biology (AREA)

- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)

- Measurement Of Radiation (AREA)

Description

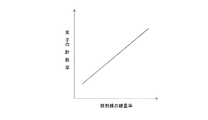

入射した放射線の線量率に対応する強度の光を発する発光部を有する放射線発光素子と、

前記放射線発光素子に接続され、前記発光部から放出された光を伝送する光ファイバと、

前記光ファイバに接続され、伝送された前記光の光子1個に対して1個の電気パルスを発信する電気パルス変換器と、

前記電気パルス変換器に接続され、前記電気パルス変換器から発信された前記電気パルスを計数する電気パルス検出器と、

前記電気パルス検出器に接続され、前記電気パルス検出器で計数された電気パルスの計数率を放射線の線量率に換算する解析機とを備えている放射線モニタである。

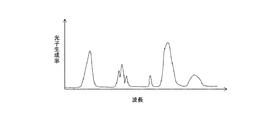

少なくとも1種の希土類元素を含有し、入射した放射線の線量率に対応する強度の光を発する第1の発光部を有する第1の放射線発光素子と、

前記第1の放射線発光素子に接続され、前記第1の発光部から放出された光を伝送する第1の光ファイバと、

前記第1の光ファイバに接続され、伝送された前記光の光子1個に対して1個の電気パルスを発信する第1の電気パルス変換器と、

前記第1の電気パルス変換器に接続され、前記第1の電気パルス変換器から発信された前記電気パルスを計数する第1の電気パルス検出器と、

希土類元素を含有しない第2の発光部を有する第2の放射線発光素子と、

前記第2の放射線発光素子に接続され、前記第2の発光部から放出された光を伝送する第2の光ファイバと、

前記第2の光ファイバに接続され、伝送された前記光の光子1個に対して1個の電気パルスを発信する第2の電気パルス変換器と、

前記第2の電気パルス変換器に接続され、前記第2の電気パルス変換器から発信された前記電気パルスを計数する第2の電気パルス検出器と、

前記第1および第2の電気パルス検出器に接続され、前記第1および第2の電気パルス検出器で計数された電気パルスからこの電気パルスの計数率の差分を算出し、かつ前記差分を放射線の線量率に換算する差分解析機とを備え、

前記第1の放射線発光素子10aと前記第2の放射線発光素子10bとが隣接するように併設されている放射線モニタである。

第2の光ファイバの中途に設けられ、前記所定の波長範囲内の光のみを透過可能な第2の波長フィルタとをさらに備えていることが好ましい。

第2の光ファイバの中途に設けられ、第2の放射線発光素子から放出された光を前記所定の強度範囲内に収まるように前記所定割合で減衰させる第2の光減衰フィルタとをさらに備えていることが好ましい。

第2の放射線発光素子が、第2の発光部と、前記第2の発光部を収納する第2のハウジングと、前記第2のハウジングと前記第2の発光部との間に設けられ前記第2のハウジング内面の熱輻射率よりも小さい熱輻射率を有する第2の中間部材とを有していることが好ましい。

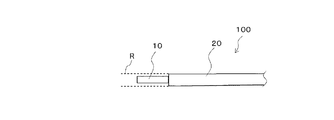

第2の放射線発光素子が、前記第2の放射線発光素子と第2の光ファイバとの接続部における前記第2の光ファイバの外形を前記第2の光ファイバの軸方向に延長した仮想領域内に収められていることが好ましい。

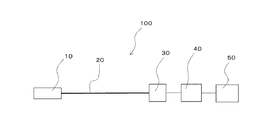

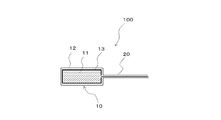

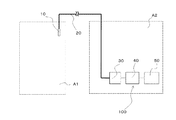

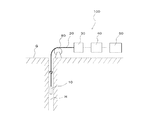

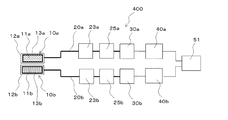

図1は、本発明の放射線モニタの第1の実施形態を示す概略ブロック図である。当該放射線モニタ100は、図1に示すように、概略的に、放射線発光素子10と、光ファイバ20と、電気パルス変換器30と、電気パルス検出器40と、解析機50とを備えている。なお、当該放射線モニタ100で計測することができる放射線としては、例えば、X線、γ線などの電磁波;α線、β線、中性子線などの粒子線等が挙げられる。

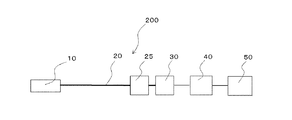

図8は、本発明の放射線モニタの第2の実施形態を示す概略ブロック図である。当該放射線モニタ200は、図8に示すように、概略的に、放射線発光素子10と、光ファイバ20と、波長フィルタ25と、電気パルス変換器30と、電気パルス検出器40と、解析機50とを備えている。第2の実施形態は、波長フィルタ25をさらに備えている点で、第1の実施形態と異なっている。なお、放射線発光素子10、光ファイバ20、電気パルス変換器30、電気パルス検出器40および解析機50は、第1の実施形態のものと同様であるため、同一部分には同一の符号を付してその詳細な説明は省略する。

図10は、本発明の放射線モニタの第3の実施形態を示す概略ブロック図である。当該放射線モニタ300は、図10に示すように、概略的に、放射線発光素子10と、光ファイバ20と、光減衰フィルタ23と、波長フィルタ25と、電気パルス変換器30と、電気パルス検出器40と、解析機50とを備えている。第3の実施形態は、光減衰フィルタ23をさらに備えている点で、第2の実施形態と異なっている。なお、放射線発光素子10、光ファイバ20、波長フィルタ25、電気パルス変換器30、電気パルス検出器40および解析機50は、第2の実施形態のものと同様であるため、同一部分には同一の符号を付してその詳細な説明は省略する。

図11は、本発明の放射線モニタの第4の実施形態を示す概略ブロック図である。当該放射線モニタ400は、図11に示すように、概略的に、第1の放射線発光素子10aと、第1の光ファイバ20aと、第1の光減衰フィルタ23aと、第1の波長フィルタ25aと、第1の電気パルス変換器30aと、第1の電気パルス検出器40aと、第2の放射線発光素子10bと、第2の光ファイバ20bと、第2の光減衰フィルタ23bと、第2の波長フィルタ25bと、第2の電気パルス変換器30bと、第2の電気パルス検出器40bと、差分解析機51とを備えている。

10 放射線発光素子

10a 第1の放射線発光素子

10b 第2の放射線発光素子

11 発光部

11a 第1の発光部

11a 第2の発光部

12 ハウジング

12a 第1のハウジング

12b 第2のハウジング

13 中間部材

13a 第1の中間部材

13b 第2の中間部材

20 光ファイバ

20a 第1の光ファイバ

20b 第2の光ファイバ

23 光減衰フィルタ

23a 第1の光減衰フィルタ

23b 第2の光減衰フィルタ

25 波長フィルタ

25a 第1の波長フィルタ

25b 第2の波長フィルタ

30 電気パルス変換器

30a 第1の電気パルス変換器

30b 第2の電気パルス変換器

40 電気パルス検出器

40a 第1の電気パルス検出器

40 第2の電気パルス検出器

50 解析機

51 差分解析機

r 放射線

R 仮想領域

Claims (11)

- 入射した放射線の線量率に対応する強度の光を発する発光部を有する放射線発光素子と、

前記放射線発光素子に接続され、前記発光部から放出された光を伝送する光ファイバと、

前記光ファイバに接続され、伝送された前記光の光子1個に対して1個の電気パルスを発信する電気パルス変換器と、

前記電気パルス変換器に接続され、前記電気パルス変換器から発信された前記電気パルスを計数する電気パルス検出器と、

前記電気パルス検出器に接続され、前記電気パルス検出器で計数された電気パルスの計数率を放射線の線量率に換算する解析機とを備え、

前記解析機における前記放射線の線量率への換算は、前記電気パルスの計数率に対応する光子の計数率を用いて行われるものである放射線モニタ。 - 光ファイバの中途に設けられ、所定の波長範囲内の光のみを透過可能な波長フィルタをさらに備えている請求項1に記載の放射線モニタ。

- 光ファイバの中途に設けられ、放射線発光素子から放出された光を所定の強度範囲内に収まるように所定割合で減衰させる光減衰フィルタをさらに備えている請求項1または請求項2に記載の放射線モニタ。

- 放射線発光素子が、発光部と、前記発光部を収納するハウジングと、前記ハウジングと前記発光部との間に設けられ前記ハウジング内面の熱輻射率よりも小さい熱輻射率を有する中間部材とを有している請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の放射線モニタ。

- 発光部が少なくとも1種の希土類元素を含有している請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の放射線モニタ。

- 放射線発光素子が、前記放射線発光素子と光ファイバとの接続部における前記光ファイバの外形を前記光ファイバの軸方向に延長した仮想領域内に収められている請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の放射線モニタ。

- 少なくとも1種の希土類元素を含有し、入射した放射線の線量率に対応する強度の光を発する第1の発光部を有する第1の放射線発光素子と、

前記第1の放射線発光素子に接続され、前記第1の発光部から放出された光を伝送する第1の光ファイバと、

前記第1の光ファイバに接続され、伝送された前記光の光子1個に対して1個の電気パルスを発信する第1の電気パルス変換器と、

前記第1の電気パルス変換器に接続され、前記第1の電気パルス変換器から発信された前記電気パルスを計数する第1の電気パルス検出器と、

希土類元素を含有しない第2の発光部を有する第2の放射線発光素子と、

前記第2の放射線発光素子に接続され、前記第2の発光部から放出された光を伝送する第2の光ファイバと、

前記第2の光ファイバに接続され、伝送された前記光の光子1個に対して1個の電気パルスを発信する第2の電気パルス変換器と、

前記第2の電気パルス変換器に接続され、前記第2の電気パルス変換器から発信された前記電気パルスを計数する第2の電気パルス検出器と、

前記第1および第2の電気パルス検出器に接続され、前記第1および第2の電気パルス検出器で計数された電気パルスからこの電気パルスの計数率の差分を算出し、かつ前記差分を放射線の線量率に換算する差分解析機とを備え、

前記第1の放射線発光素子と前記第2の放射線発光素子とが隣接するように併設されており、

前記差分解析機における前記放射線の線量率への換算は、前記電気パルスの計数率の差分に対応する光子の計数率を用いて行われるものである放射線モニタ。 - 第1の光ファイバの中途に設けられ、所定の波長範囲内の光のみを透過可能な第1の波長フィルタと、

第2の光ファイバの中途に設けられ、前記所定の波長範囲内の光のみを透過可能な第2の波長フィルタとをさらに備えている請求項7に記載の放射線モニタ。 - 第1の光ファイバの中途に設けられ、第1の放射線発光素子から放出された光を所定の強度範囲内に収まるように所定割合で減衰させる第1の光減衰フィルタと、

第2の光ファイバの中途に設けられ、第2の放射線発光素子から放出された光を前記所定の強度範囲内に収まるように前記所定割合で減衰させる第2の光減衰フィルタとをさらに備えている請求項7または請求項8に記載の放射線モニタ。 - 第1の放射線発光素子が、第1の発光部と、前記第1の発光部を収納する第1のハウジングと、前記第1のハウジングと前記第1の発光部との間に設けられ前記第1のハウジング内面の熱輻射率よりも小さい熱輻射率を有する第1の中間部材とを有し、

第2の放射線発光素子が、第2の発光部と、前記第2の発光部を収納する第2のハウジングと、前記第2のハウジングと前記第2の発光部との間に設けられ前記第2のハウジング内面の熱輻射率よりも小さい熱輻射率を有する第2の中間部材とを有している請求項7から請求項9のいずれか1項に記載の放射線モニタ。 - 第1の放射線発光素子が、前記第1の放射線発光素子と第1の光ファイバとの接続部における前記第1の光ファイバの外形を前記第1の光ファイバの軸方向に延長した仮想領域内に収められ、

第2の放射線発光素子が、前記第2の放射線発光素子と第2の光ファイバとの接続部における前記第2の光ファイバの外形を前記第2の光ファイバの軸方向に延長した仮想領域内に収められている請求項7から請求項10のいずれか1項に記載の放射線モニタ。

Priority Applications (4)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014251334A JP6452425B2 (ja) | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 放射線モニタ |

| EP15867600.7A EP3232227B1 (en) | 2014-12-11 | 2015-11-27 | Radiation monitor and radiation monitoring method |

| PCT/JP2015/083306 WO2016093074A1 (ja) | 2014-12-11 | 2015-11-27 | 放射線モニタ及び放射線モニタ方法 |

| US15/531,910 US20170315241A1 (en) | 2014-12-11 | 2015-11-27 | Radiation monitor and radiation monitoring method |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014251334A JP6452425B2 (ja) | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 放射線モニタ |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2016114392A JP2016114392A (ja) | 2016-06-23 |

| JP6452425B2 true JP6452425B2 (ja) | 2019-01-16 |

Family

ID=56107264

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2014251334A Active JP6452425B2 (ja) | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 放射線モニタ |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US20170315241A1 (ja) |

| EP (1) | EP3232227B1 (ja) |

| JP (1) | JP6452425B2 (ja) |

| WO (1) | WO2016093074A1 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US11493648B2 (en) | 2018-10-12 | 2022-11-08 | Hitachi, Ltd. | Radiation monitor and method for measuring radiation |

Families Citing this family (10)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| WO2018016224A1 (ja) | 2016-07-20 | 2018-01-25 | 株式会社日立製作所 | 放射線モニタ |

| JP2019194521A (ja) * | 2016-07-29 | 2019-11-07 | 株式会社日立製作所 | 放射線治療モニタ、放射線治療システム及び放射線計測方法 |

| JP6746223B2 (ja) * | 2016-11-02 | 2020-08-26 | 株式会社日立製作所 | 放射線モニタ |

| JP6663077B2 (ja) * | 2017-03-31 | 2020-03-11 | 株式会社日立製作所 | 放射線モニタ |

| JP6817162B2 (ja) * | 2017-07-07 | 2021-01-20 | 株式会社日立製作所 | 放射線モニタ装置および放射線治療装置、ならびに放射線のモニタ方法 |

| JP6932619B2 (ja) | 2017-11-10 | 2021-09-08 | 株式会社日立製作所 | 放射線モニタ、及び放射線の測定方法 |

| JP7160572B2 (ja) | 2018-06-15 | 2022-10-25 | 株式会社日立製作所 | 放射線モニタ |

| JP7063769B2 (ja) | 2018-08-21 | 2022-05-09 | 株式会社日立製作所 | 放射線モニタ |

| JP7195876B2 (ja) * | 2018-10-31 | 2022-12-26 | 株式会社日立製作所 | 放射線モニタ及び放射線の測定方法 |

| JP7161973B2 (ja) | 2019-05-27 | 2022-10-27 | 株式会社日立製作所 | 放射線モニタ装置 |

Family Cites Families (23)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS6072585U (ja) * | 1983-10-22 | 1985-05-22 | 株式会社堀場製作所 | 半導体検出器用クライオスタツト |

| JPS6249779A (ja) * | 1985-08-29 | 1987-03-04 | Canon Inc | プリンタ制御装置 |

| JPH05875Y2 (ja) * | 1985-09-14 | 1993-01-11 | ||

| JPH02236191A (ja) * | 1989-03-09 | 1990-09-19 | Agency Of Ind Science & Technol | 線量測定法 |

| US5057692A (en) * | 1990-06-29 | 1991-10-15 | General Electric Company | High speed, radiation tolerant, CT scintillator system employing garnet structure scintillators |

| JPH06214035A (ja) * | 1993-01-18 | 1994-08-05 | Hamamatsu Photonics Kk | シンチレーション検出装置 |

| JPH08338876A (ja) * | 1995-06-13 | 1996-12-24 | Mitsubishi Electric Corp | 粒子計量器、粒子計量方法および原子力プラント |

| GB9604140D0 (en) * | 1996-02-27 | 1996-05-01 | Spanswick Keith A | Radiation measuring apparatus |

| JP2001056381A (ja) * | 1999-08-20 | 2001-02-27 | Mitsubishi Electric Corp | 局所線量計及びそれを用いた医療装置 |

| US6320935B1 (en) * | 2000-02-28 | 2001-11-20 | X-Technologies, Ltd. | Dosimeter for a miniature energy transducer for emitting X-ray radiation |

| JP4678924B2 (ja) * | 2000-09-11 | 2011-04-27 | 株式会社東芝 | 放射線検出器およびこれを用いたx線診断装置 |

| JP2003098259A (ja) * | 2001-09-27 | 2003-04-03 | Nihon Medi Physics Co Ltd | 放射線検出器 |

| JP3976772B2 (ja) * | 2003-07-18 | 2007-09-19 | 株式会社東京大学Tlo | 熱中性子束モニタ |

| JP4406699B2 (ja) * | 2003-08-29 | 2010-02-03 | 独立行政法人 日本原子力研究開発機構 | 光ファイバを利用した放射線及び中性子検出器 |

| WO2008038662A1 (en) * | 2006-09-26 | 2008-04-03 | National University Corporation Hokkaido University | Radiation dosimeter and radiation dose computing program |

| GB2472574A (en) * | 2009-08-10 | 2011-02-16 | Nat Nuclear Lab Ltd | Radiation Detector |

| JP5598905B2 (ja) * | 2010-02-26 | 2014-10-01 | 独立行政法人日本原子力研究開発機構 | 中性子イメージ検出方法及びその方法を用いた中性子イメージ検出器 |

| NZ588050A (en) * | 2010-09-17 | 2013-03-28 | Ind Res Ltd | Recording dose information about ionizing radiation absored and stored in a dosimeter |

| FR2981757B1 (fr) * | 2011-10-24 | 2014-04-04 | Centre Nat Rech Scient | Procede de determination de la dose d'irradiation deposee dans un scintillateur par un rayonnement ionisant et dispositif associe |

| JP2013160614A (ja) * | 2012-02-03 | 2013-08-19 | Horiba Ltd | X線検出装置 |

| JP6083637B2 (ja) * | 2012-07-17 | 2017-02-22 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | シンチレータを用いた中性子検出器及び中性子イメージ検出器 |

| JP2016008893A (ja) * | 2014-06-25 | 2016-01-18 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 放射線量測定方法及び測定装置 |

| EP3187901B1 (en) * | 2014-08-26 | 2019-06-26 | Mitsubishi Electric Corporation | Dose rate measurement device |

-

2014

- 2014-12-11 JP JP2014251334A patent/JP6452425B2/ja active Active

-

2015

- 2015-11-27 EP EP15867600.7A patent/EP3232227B1/en active Active

- 2015-11-27 WO PCT/JP2015/083306 patent/WO2016093074A1/ja not_active Ceased

- 2015-11-27 US US15/531,910 patent/US20170315241A1/en not_active Abandoned

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US11493648B2 (en) | 2018-10-12 | 2022-11-08 | Hitachi, Ltd. | Radiation monitor and method for measuring radiation |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| WO2016093074A1 (ja) | 2016-06-16 |

| EP3232227A4 (en) | 2018-08-01 |

| EP3232227B1 (en) | 2023-10-18 |

| JP2016114392A (ja) | 2016-06-23 |

| US20170315241A1 (en) | 2017-11-02 |

| EP3232227A1 (en) | 2017-10-18 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6452425B2 (ja) | 放射線モニタ | |

| JP5911585B2 (ja) | 放射能分析装置 | |

| WO2005008287A1 (ja) | 熱中性子束モニタ | |

| JP6108394B2 (ja) | 放射線エネルギー分布の検出方法及びその検出装置 | |

| WO2010126062A1 (ja) | 中性子検出用シンチレータ及び中性子測定装置 | |

| JP6180686B2 (ja) | 線量率測定装置 | |

| JP6196709B1 (ja) | 放射線測定装置、方法及びプログラム | |

| JP5146638B2 (ja) | 1cm線量当量計用シンチレーション検出器 | |

| WO2020241352A1 (ja) | 放射線モニタ装置 | |

| EP3321714B1 (en) | Radiation monitor | |

| JP4061367B2 (ja) | ZnS(Ag)シンチレーション検出器 | |

| US11415532B2 (en) | Radiation detector | |

| JP2010271153A (ja) | 放射線モニタ | |

| Langeveld et al. | Implementation of Noise Spectroscopy using biased large-area photodiodes | |

| JP4724007B2 (ja) | 放射線検出器 | |

| WO2018016224A1 (ja) | 放射線モニタ | |

| JP6327916B2 (ja) | 線種弁別放射線検出装置並びにこれを使用したサーベイメータ、放射線モニタ及び個人被ばく線量計 | |

| JP6377502B2 (ja) | 中性子測定装置および中性子測定方法 | |

| JP7063769B2 (ja) | 放射線モニタ | |

| JP6823526B2 (ja) | 放射線検出器および放射線の測定方法 | |

| JP2013044742A (ja) | シンチレータを有する放射線測定器 | |

| JP2013003120A (ja) | 放射線検出器 | |

| JP2017158968A (ja) | Ct装置、検出システム、および検出方法 | |

| JP2001228252A (ja) | 放射線検出器 | |

| JP2017142956A (ja) | 電子増幅器および放射線検出器 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20170810 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20180626 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20180821 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20181204 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20181211 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6452425 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |