JP6096594B2 - 車両の制御装置およびそれを備える車両、ならびに車両の制御方法 - Google Patents

車両の制御装置およびそれを備える車両、ならびに車両の制御方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6096594B2 JP6096594B2 JP2013114223A JP2013114223A JP6096594B2 JP 6096594 B2 JP6096594 B2 JP 6096594B2 JP 2013114223 A JP2013114223 A JP 2013114223A JP 2013114223 A JP2013114223 A JP 2013114223A JP 6096594 B2 JP6096594 B2 JP 6096594B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- braking torque

- torque

- regenerative

- vehicle

- friction

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION

- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers

- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect

- Y02T10/62—Hybrid vehicles

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION

- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers

- Y02T10/60—Other road transportation technologies with climate change mitigation effect

- Y02T10/72—Electric energy management in electromobility

Landscapes

- Hybrid Electric Vehicles (AREA)

- Control Of Driving Devices And Active Controlling Of Vehicle (AREA)

- Regulating Braking Force (AREA)

- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)

Description

好ましくは、車両は、内燃機関と、もう1つの回転電機と、3軸式の動力分割装置とをさらに備える。3軸式の動力分割装置は、内燃機関の出力軸、回転電機の回転軸およびもう1つの回転電機の回転軸に機械的に連結される。

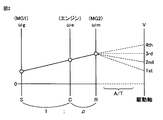

図1は、実施の形態1に従う車両の全体ブロック図である。図1を参照して、車両1は、エンジン(E/G)100と、第1モータジェネレータ(以下「第1MG」という)200と、動力分割装置300と、第2モータジェネレータ(以下「第2MG」という)400と、自動変速機(A/T)500と、電力制御装置(Power Control Unit、以下「PCU」という)600と、バッテリ700と、摩擦ブレーキ800と、電子制御装置(Electronic Control Unit、以下「ECU」という)1000とを含む。

実施の形態1では、車両がエンジン100を搭載したハイブリッド車両である場合を説明した。実施の形態2では、車両がエンジン100を搭載しない電気自動車である場合を説明する。

Claims (5)

- 車両の制御装置であって、

前記車両は、

回転電機と、

前記回転電機の発電電力を蓄える蓄電装置と、

前記回転電機の回転軸と駆動軸との間に連結され、係合要素の切替によって前記回転軸と前記駆動軸との間の変速比を変更可能な自動変速機と、

前記駆動軸に連結される駆動輪を制動するための摩擦ブレーキとを含み、

前記制御装置は、

前記車両の要求制動トルクに応じて、前記回転電機の回生制動トルクを制御するための回生制御部と、

前記変速比を変更するための変速制御を実行し、前記変速制御の実行中に、前記駆動軸に作用する変速機出力制動トルクの変動を抑制するように前記回生制動トルクを補正するための変速制御部と、

前記摩擦ブレーキの摩擦制動トルクを制御するためのブレーキ制御部とを備え、

前記ブレーキ制御部は、前記変速制御の非実行中には、前記回生制動トルクに基づいて前記摩擦制動トルクを決定し、前記変速制御の実行中には、前記変速機出力制動トルクに基づいて前記摩擦制動トルクを決定し、

前記回生制御部は、前記回転電機の最大回生トルクと前記蓄電装置の受入可能電力とに基づいて前記回転電機の回生可能トルクを算出し、算出された前記回生可能トルクに応じて前記駆動軸に作用するトルクを前記変速機出力制動トルクとして算出する、車両の制御装置。 - 前記回生制御部は、前記回生可能トルクから所定のトルクを差し引いた値を前記回生制動トルクとして算出し、

前記所定のトルクは、エンジンブレーキに相当するトルクである、請求項1に記載の車両の制御装置。 - 請求項1に記載の制御装置を備える車両。

- 内燃機関と、

もう1つの回転電機と、

前記内燃機関の出力軸、前記回転電機の回転軸および前記もう1つの回転電機の回転軸に機械的に連結される3軸式の動力分割装置とをさらに備える、請求項3に記載の車両。 - 車両の制御方法であって、

前記車両は、

回転電機と、

前記回転電機の発電電力を蓄える蓄電装置と、

前記回転電機の回転軸と駆動軸との間に連結され、係合要素の切替によって前記回転軸と前記駆動軸との間の変速比を変更可能な自動変速機と、

前記駆動軸に連結される駆動輪を制動するための摩擦ブレーキとを含み、

前記制御方法は、

前記車両の要求制動トルクに応じて、前記回転電機の回生制動トルクを制御するステップと、

前記変速比を変更するための変速制御を実行し、前記変速制御の実行中に、前記駆動軸に作用する変速機出力制動トルクの変動を抑制するように前記回生制動トルクを補正するステップと、

前記摩擦ブレーキの摩擦制動トルクを制御するステップとを含み、

前記摩擦制動トルクを制御するステップは、

前記変速制御の非実行中に、前記回生制動トルクに基づいて前記摩擦制動トルクを決定するステップと、

前記変速制御の実行中に、前記変速機出力制動トルクに基づいて前記摩擦制動トルクを決定するステップと、

前記回転電機の最大回生トルクと前記蓄電装置の受入可能電力とに基づいて前記回転電機の回生可能トルクを算出するステップと、

算出された前記回生可能トルクに応じて前記駆動軸に作用するトルクを前記変速機出力制動トルクとして算出するステップとを含む、車両の制御方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013114223A JP6096594B2 (ja) | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 車両の制御装置およびそれを備える車両、ならびに車両の制御方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013114223A JP6096594B2 (ja) | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 車両の制御装置およびそれを備える車両、ならびに車両の制御方法 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014231344A JP2014231344A (ja) | 2014-12-11 |

| JP6096594B2 true JP6096594B2 (ja) | 2017-03-15 |

Family

ID=52125004

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013114223A Active JP6096594B2 (ja) | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 車両の制御装置およびそれを備える車両、ならびに車両の制御方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6096594B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR20170119088A (ko) | 2016-04-18 | 2017-10-26 | 현대자동차주식회사 | 차량의 모터 토크 제어를 통한 제동 성능 향상 방법 |

| JP7757907B2 (ja) * | 2022-08-26 | 2025-10-22 | トヨタ自動車株式会社 | 制御装置 |

| JP7757912B2 (ja) * | 2022-09-02 | 2025-10-22 | トヨタ自動車株式会社 | 制御装置 |

Family Cites Families (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2000324606A (ja) * | 1999-04-30 | 2000-11-24 | Unisia Jecs Corp | 回生制動装置 |

| JP4227953B2 (ja) * | 2003-11-26 | 2009-02-18 | トヨタ自動車株式会社 | 動力出力装置およびこれを搭載する自動車並びに動力出力装置の制御方法 |

| JP3982556B1 (ja) * | 2006-03-17 | 2007-09-26 | トヨタ自動車株式会社 | 車両制動装置 |

| JP2010125936A (ja) * | 2008-11-26 | 2010-06-10 | Toyota Motor Corp | 車両用動力伝達装置の制御装置 |

-

2013

- 2013-05-30 JP JP2013114223A patent/JP6096594B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2014231344A (ja) | 2014-12-11 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5879251B2 (ja) | 電動機の駆動制御装置 | |

| JP5876442B2 (ja) | ハイブリッド車両 | |

| WO2013035730A1 (ja) | ハイブリッド車両の制御装置および制御方法 | |

| US10351015B2 (en) | Hybrid vehicle | |

| JP5664769B2 (ja) | 車両および車両用制御方法 | |

| CN103339002A (zh) | 混合动力车辆 | |

| JP5780314B2 (ja) | 車両の制御装置 | |

| JP5362793B2 (ja) | 車両の制御装置および制御方法 | |

| US9731701B2 (en) | Hybrid vehicle and method of controlling the same | |

| JP2013220682A (ja) | ハイブリッド車 | |

| JP6096594B2 (ja) | 車両の制御装置およびそれを備える車両、ならびに車両の制御方法 | |

| JP6358207B2 (ja) | ハイブリッド車両 | |

| JP5880227B2 (ja) | ハイブリッド車両 | |

| JP2012091573A (ja) | トルク制御装置及びトルク制御方法 | |

| JP5710582B2 (ja) | 車両 | |

| JP2016010194A (ja) | 電動車両 | |

| JP2014155346A (ja) | 自動車 | |

| JP5707837B2 (ja) | 自動変速機の変速ショック軽減装置 | |

| JP5761327B2 (ja) | ハイブリッド車両の制御装置 | |

| JP6062804B2 (ja) | 車両 | |

| JP5824501B2 (ja) | ハイブリッド車両の制御装置 | |

| JP2013006430A (ja) | ハイブリッド車両およびその制御方法 | |

| JPWO2012104963A1 (ja) | ハイブリッド車両 | |

| JP2011046377A (ja) | 車両の制御装置 | |

| JP2017024534A (ja) | 車両用電源装置および車両用電源装置の制御方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150902 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160714 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160802 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160923 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20170124 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20170216 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6096594 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |