JP6053390B2 - 画像形成装置 - Google Patents

画像形成装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6053390B2 JP6053390B2 JP2012181853A JP2012181853A JP6053390B2 JP 6053390 B2 JP6053390 B2 JP 6053390B2 JP 2012181853 A JP2012181853 A JP 2012181853A JP 2012181853 A JP2012181853 A JP 2012181853A JP 6053390 B2 JP6053390 B2 JP 6053390B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- intermediate transfer

- image

- developer

- toner

- image forming

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G15/00—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern

- G03G15/14—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for transferring a pattern to a second base

- G03G15/16—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for transferring a pattern to a second base of a toner pattern, e.g. a powder pattern, e.g. magnetic transfer

- G03G15/1605—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for transferring a pattern to a second base of a toner pattern, e.g. a powder pattern, e.g. magnetic transfer using at least one intermediate support

- G03G15/161—Apparatus for electrographic processes using a charge pattern for transferring a pattern to a second base of a toner pattern, e.g. a powder pattern, e.g. magnetic transfer using at least one intermediate support with means for handling the intermediate support, e.g. heating, cleaning, coating with a transfer agent

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G21/00—Arrangements not provided for by groups G03G13/00 - G03G19/00, e.g. cleaning, elimination of residual charge

- G03G21/0005—Arrangements not provided for by groups G03G13/00 - G03G19/00, e.g. cleaning, elimination of residual charge for removing solid developer or debris from the electrographic recording medium

- G03G21/0041—Arrangements not provided for by groups G03G13/00 - G03G19/00, e.g. cleaning, elimination of residual charge for removing solid developer or debris from the electrographic recording medium using a band; Details of cleaning bands, e.g. band winding

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G2215/00—Apparatus for electrophotographic processes

- G03G2215/16—Transferring device, details

- G03G2215/1647—Cleaning of transfer member

- G03G2215/1661—Cleaning of transfer member of transfer belt

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G2221/00—Processes not provided for by group G03G2215/00, e.g. cleaning or residual charge elimination

- G03G2221/16—Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements and complete machine concepts

- G03G2221/1618—Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements and complete machine concepts for the cleaning unit

- G03G2221/1621—Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements and complete machine concepts for the cleaning unit re-use of cleaned toner

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G2221/00—Processes not provided for by group G03G2215/00, e.g. cleaning or residual charge elimination

- G03G2221/16—Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements and complete machine concepts

- G03G2221/1618—Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements and complete machine concepts for the cleaning unit

- G03G2221/1624—Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements and complete machine concepts for the cleaning unit transporting cleaned toner into separate vessels, e.g. photoreceptors, external containers

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03G—ELECTROGRAPHY; ELECTROPHOTOGRAPHY; MAGNETOGRAPHY

- G03G2221/00—Processes not provided for by group G03G2215/00, e.g. cleaning or residual charge elimination

- G03G2221/16—Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements and complete machine concepts

- G03G2221/1618—Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements and complete machine concepts for the cleaning unit

- G03G2221/1627—Details concerning the cleaning process

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Electrostatic Charge, Transfer And Separation In Electrography (AREA)

- Cleaning In Electrography (AREA)

- Color Electrophotography (AREA)

Description

中間転写体を用いた画像形成装置においては、中間転写体から記録材への2次転写時に記録材へ転写できずに中間転写体上に残留した2次転写残トナー(残留トナー)を、次回の1次転写前に中間転写体上から除去することが、良好な画像を得る上で重要である。

このため、従来では中間転写体の2次転写手段よりも中間転写体移動方向の下流且つ1次転写手段よりも上流の位置にファーブラシやブレードを設けて、1次転写前に前回プリントの2次転写残トナーを掻き取る摺擦方式のクリーニング手法が用いられていた。

しかし、摺擦方式のクリーニング手法を用いた場合、中間転写体表面を力学的に摺擦することになるため、中間転写体の表面が劣化したり、中間転写体へのトナー融着が発生し易くなるといった問題点があった。また、除去した2次転写残トナー専用の回収容器が別途必要になり、画像形成装置内に余計なスペースが必要になるといった問題点があった。

そこで、近年ではこのような問題点を解決するため、中間転写体上の2次転写残トナーを感光ドラムのクリーニング装置に回収させる帯電クリーニング方式が提案されている(特許文献1参照)。

帯電クリーニング方式では、中間転写体回転方向において2次転写位置よりも下流側、且つ一次転写位置よりも上流側に配置した帯電手段によって、中間転写体上の2次転写残トナーを感光ドラムの帯電電位と逆極性に帯電させる。そのため、1次転写部で2次転写残トナーが感光ドラムに転写される。

そして、感光ドラムに転写されたトナーは、感光ドラムのクリーニング装置によって回収される。感光ドラムのクリーニング装置としては、感光ドラムに当接するクリーニングブレード(クリーニング手段)と、クリーニングブレードによって感光ドラム上から掻き取ったトナーを回収する廃トナー容器からなるクリーニング装置が一般的である。

帯電クリーニング方式では、帯電手段を中間転写体に力学的に強く摺擦する必要が無いため、摺擦方式のクリーニング手法と比較して中間転写体表面の劣化や、中間転写体へのトナー融着を抑制することができる。また、クリーニングした残留トナーがカートリッジの廃トナー容器に回収されるため、残留トナー専用の回収容器が必要なく、画像形成装置の小型化、低コスト化が可能である。

前記像担持体の表面を帯電する第1帯電手段と、

前記像担持体の表面を露光する露光手段と、

前記像担持体上に現像剤を供給して現像剤像を形成する現像手段と、

循環移動可能に設けられる中間転写体と、

前記中間転写体を介して、前記像担持体に対向して設けられており、前記像担持体上に形成された前記現像剤像を前記中間転写体上に1次転写する1次転写手段と、

前記中間転写体上に1次転写された前記現像剤像を記録媒体に2次転写する2次転写手段と、

前記中間転写体上の現像剤を帯電可能な第2帯電手段と、

前記像担持体上の現像剤を除去可能なクリーニング手段と、

を有し、

画像形成動作を停止した後、前記中間転写体を循環移動させるとともに、前記第2帯電手段が前記第1帯電手段によって帯電された前記像担持体の表面電位の極性と逆極性に前記中間転写体上に残された現像剤を帯電することにより、前記中間転写体上に残された現像剤を前記像担持体に転移させて前記クリーニング手段で除去するクリーニング動作を実行する画像形成装置において、

前記クリーニング動作を実行する時に、

前記第1帯電手段又は前記露光手段が、

前記中間転写体の少なくとも循環移動の1周の間に、前記中間転写体に残された現像剤のうち、一部の領域の現像剤が前記中間転写体から前記像担持体に転移されるように、前記像担持体の表面電位を、前記中間転写体から前記像担持体に現像剤が転移される領域と、転移されない領域と、が所定の周期で形成されるように変化させることを特徴とする。

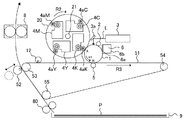

図1を用いて、実施例1に係る画像形成装置の構成について説明する。図1は、実施例1に係る画像形成装置の構成の概略を示す概略断面図である。実施例1においては、画像

形成装置の一例として、4色フルカラーのレーザビームプリンタを用いて説明するが、これに限らずファクシミリ等であってもよい。なお、以下、特に区別を要しない場合、いずれかの色用に設けられた要素であることを表すために符号に与えた添え字Y、M、C、Kは省略して説明を行う。

ており、感光ドラム1上に形成されたトナー像を中間転写ベルト51に1次転写する。なお、1次転写が行われる箇所を1次転写ニップ部Bとする。

ここで、実施例1において、中間転写ベルト51上に残ったトナーの除去について説明する。トナー像が中間転写ベルト51から記録材Pへ2次転写された後、中間転写ベルト

51の表面には、残留した2次転写残トナーが存在する。これは、2次転写時において、中間転写ベルト51上のトナー像のうち一部のトナーが正規極性とは逆極性(正極)に帯電されており、記録材P上へと2次転写できなかったためである。

次に、画像形成動作が緊急停止した場合において、中間転写ベルト51上に残された残留トナーを除去する帯電クリーニング動作について説明する。実施例1に係る画像形成装置は、図1に示すように、記録材Pの有無を検知するためのレジストセンサ80を備えている。このレジストセンサ80は、記録材Pの搬送方向において給紙カセット9と2次転写部Dとの間に設けられており、記録材Pと中間転写ベルト51上に形成されたトナー像との位置を合わせるために用いられる。

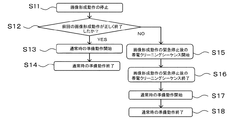

図2を用いて、実施例1における画像形成動作の緊急停止後のシーケンスについて説明する。図2は、実施例1における画像形成動作の緊急停止後のシーケンスについて説明するフローチャートである。

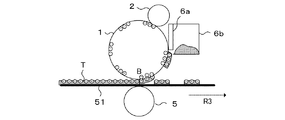

次に、図1、図3を参照して、実施例1における帯電クリーニング動作について説明する。図3は、中間転写ベルト上の残留トナーTの感光ドラム1への転移を模式的に示した図である。

次転写ニップ部Bに到達した際には、正極性に帯電された残留トナーTのほぼ全てが静電力によって感光ドラム1上へと転移される。一方、感光ドラム1の表面が帯電されていない部分が1次転写ニップ部Bに到達した際には、感光ドラム1と残留トナーTとの間には静電力はほぼ発生しないため、中間転写ベルト51上の残留トナーTは感光ドラム1に転写されず残留したままである。

次に、図4を用いて、実施例1における画像形成動作の緊急停止後の帯電クリーニングシーケンス(図2のステップS15からステップS16)のフローについて説明する。図4は、実施例1の帯電クリーニングシーケンスのフローチャートである。画像形成動作の緊急停止後、帯電クリーニングシーケンスを開始すると(S101)、中間転写ベルト51の回転駆動を開始する(S102)。次に、トナー帯電ローラ12に+2000Vのバイアス印加を開始し(S103)、その直後に、帯電ローラ2に0.01秒周期で−1000VのバイアスをON/OFFするサイクルを開始する(S104)。

次に、図5を用いて、実施例2に係る画像形成装置について説明する。図5は実施例2に係る画像形成装置の構成を示す概略断面図である。実施例2においては、図5の点円内に示すように、感光ドラム1、帯電ローラ2、現像器4、クリーニング装置6が一体となったカートリッジを用いる。カートリッジとしては、イエローYのトナーを収容するYカートリッジ、マゼンタMのトナーを収容するMカートリッジ、シアンCのトナーを収容するCカートリッジ、ブラックKのトナーを収容するKカートリッジの4つのカートリッジを用いる。

以下、図6を用いて、実施例2における帯電クリーニング動作の詳細について説明する。図6(a)から図6(d)は、中間転写ベルト上の残留トナーTの各感光ドラム1Y、1M、1C、1Kへの転移を模式的に示した図である。

で転移しないというサイクルを繰り返す。

プ部BKにおいて、転写される。実施例2において、感光ドラム1Kは、常時負極性に帯電されているためである。

次に、図7を用いて、実施例2における画像形成動作の緊急停止後の帯電クリーニングシーケンスについて説明する。図7は、実施例2における帯電クリーニングシーケンスのフローチャートである。

次に、実施例3に係る画像形成装置について説明するが、実施例3に係る画像形成装置

の構成は実施例2と同様(図5参照)であるため説明を省略する。

実施例3における帯電クリーニングについて説明する。実施例3においては、実施例2と同様に、中間転写ベルト51上の残留トナーTを、感光ドラム1Y〜1Kに振り分けて転移させることで、中間転写ベルト51の回転駆動1周で全て回収する。しかし、実施例3においては、実施例2と異なり、帯電ローラ2Y〜2Cへ印加するバイアスをON/OFFするのではなく、レーザスキャナ3で感光ドラム1Y〜1Cそれぞれを周期的に露光することによって感光ドラム1に断続的に転移させる。

次に、図9を用いて、実施例3における帯電クリーニングシーケンスのフローについて説明する。図9は、実施例3における帯電クリーニングシーケンスのフローチャートである。

帯形状の潜像Sの作成する(S305)。

比較例1の帯電クリーニングでは、中間転写ベルト51上に残された残留トナーTを分割することなく、一回で感光ドラム1上に全て転移させる。具体的には、画像形成動作の緊急停止後の帯電クリーニングシーケンスにおいて、中間転写ベルト51の回転駆動を開始し、その直後にトナー帯電ローラ12に+2000Vのバイアスを印加する。それと同時に、帯電ローラ2に−1000Vのバイアスを常時印加することで、感光ドラム1の表面電位を一様に負極性に帯電する。そして、中間転写ベルト51の回転駆動1周目終了後、帯電ローラ2、トナー帯電ローラ12に印加しているバイアスをOFFにし、直後に中間転写ベルト51の回転駆動を停止し、帯電クリーニングを終了する。

比較例2の帯電クリーニングでは、実施例1よりも帯電ローラ2へ印加するバイアスのON/OFF周期を長くすることで、中間転写ベルト51上に残された残留トナーTを、感光ドラム1上へ転写させる際の分割回数を少なくした。具体的には、帯電ローラ2に印加するバイアスのON/OFFサイクルをON時間0.20秒、OFF時間0.20秒とした。すなわち、クリーニングブレード6aには20mm周期で残留トナーTの侵入と休止が繰り返されることとなる。

比較例3の帯電クリーニングでは、実施例1よりも帯電ローラ2へ印加するバイアスのON/OFF周期を長くすることで、中間転写ベルト51上に残された残留トナーTを、感光ドラム1上へ転写させる際の分割回数を少なくした。ただし、比較例2よりは、中間転写ベルト51上の残留トナーTを感光ドラム1に転移させる際の分割回数を多くした。

具体的には、帯電ローラ2に印加するバイアスのON/OFFサイクルをON時間0.10秒、OFF時間0.10秒とした。すなわち、クリーニングブレード6aには10mm周期で残留トナーTの侵入と休止が繰り返されることとなる。

比較例4の帯電クリーニングでは、実施例1よりも帯電ローラ2へ印加するバイアスのON/OFF周期を長くすることで、中間転写ベルト51上に残された残留トナーTを、感光ドラム1上へ転写させる際の分割回数を少なくした。ただし、比較例2、3よりは、中間転写ベルト51上の残留トナーTを感光ドラム1に転移させる際の分割回数を多くした。具体的には、帯電ローラ2に印加するバイアスのON/OFFサイクルをON時間0.05秒、OFF時間0.05秒とした。すなわち、クリーニングブレード6aには5mm周期で残留トナーTの侵入と休止が繰り返されることとなる。

次に、実施例1〜3、比較例1〜4において、クリーニング不良を原因として発生する画像不良の有無について説明する。下記の表1において、画像不良が発生しなかった場合は「○」、画像不良がわずかに発生した場合は「△」、明確な画像不良が発生した場合は「×」とする。

が一度に侵入する。

Claims (5)

- 回転可能に設けられる像担持体と、

前記像担持体の表面を帯電する第1帯電手段と、

前記像担持体の表面を露光する露光手段と、

前記像担持体上に現像剤を供給して現像剤像を形成する現像手段と、

循環移動可能に設けられる中間転写体と、

前記中間転写体を介して、前記像担持体に対向して設けられており、前記像担持体上に形成された前記現像剤像を前記中間転写体上に1次転写する1次転写手段と、

前記中間転写体上に1次転写された前記現像剤像を記録媒体に2次転写する2次転写手段と、

前記中間転写体上の現像剤を帯電可能な第2帯電手段と、

前記像担持体上の現像剤を除去可能なクリーニング手段と、

を有し、

画像形成動作を停止した後、前記中間転写体を循環移動させるとともに、前記第2帯電手段が前記第1帯電手段によって帯電された前記像担持体の表面電位の極性と逆極性に前記中間転写体上に残された現像剤を帯電することにより、前記中間転写体上に残された現像剤を前記像担持体に転移させて前記クリーニング手段で除去するクリーニング動作を実行する画像形成装置において、

前記クリーニング動作を実行する時に、

前記第1帯電手段又は前記露光手段が、

前記中間転写体の少なくとも循環移動の1周の間に、前記中間転写体に残された現像剤のうち、一部の領域の現像剤が前記中間転写体から前記像担持体に転移されるように、前記像担持体の表面電位を、前記中間転写体から前記像担持体に現像剤が転移される領域と、転移されない領域と、が所定の周期で形成されるように変化させることを特徴とする画像形成装置。 - 画像形成動作を途中で停止する停止手段を有し、

画像形成動作を停止した後、前記クリーニング動作を実行することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。 - 前記中間転写体の循環移動方向に並んで複数の前記像担持体が設けられており、

前記クリーニング動作を実行する時に、

前記第1帯電手段又は前記露光手段が、

前記循環移動方向の最も上流側に配置された前記像担持体に、前記中間転写体に残された現像剤のうち、一部の領域の現像剤が前記中間転写体から前記像担持体に転移されるように、複数の前記像担持体の表面電位を、前記中間転写体から前記像担持体に現像剤が転移される領域と、転移されない領域と、が所定の周期で形成されるように変化させることを特徴とする請求項1又は2に記載の画像形成装置。 - 前記クリーニング動作を実行する時に、

前記第1帯電手段が、前記中間転写体から前記像担持体に現像剤が転移される領域と、転移されない領域とが所定の周期で形成されるように前記像担持体の表面を帯電することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の画像形成装置。 - 前記クリーニング動作を実行する時に、

前記第1帯電手段が、前記像担持体上の表面を一様に帯電した後、

前記露光手段が、前記中間転写体から前記像担持体に現像剤が転移されない領域が前記像担持体の回転方向に対して傾いた帯形状に形成されるように、前記像担持体の表面を露光することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の画像形成装置。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012181853A JP6053390B2 (ja) | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 画像形成装置 |

| US13/967,809 US9239548B2 (en) | 2012-08-20 | 2013-08-15 | Image forming apparatus |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012181853A JP6053390B2 (ja) | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 画像形成装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014038289A JP2014038289A (ja) | 2014-02-27 |

| JP2014038289A5 JP2014038289A5 (ja) | 2015-10-01 |

| JP6053390B2 true JP6053390B2 (ja) | 2016-12-27 |

Family

ID=50100118

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2012181853A Active JP6053390B2 (ja) | 2012-08-20 | 2012-08-20 | 画像形成装置 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US9239548B2 (ja) |

| JP (1) | JP6053390B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6150620B2 (ja) * | 2012-06-13 | 2017-06-21 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| JP2014112212A (ja) * | 2012-11-01 | 2014-06-19 | Canon Inc | 画像形成装置 |

| JP6548398B2 (ja) * | 2015-01-29 | 2019-07-24 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

Family Cites Families (10)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP3287739B2 (ja) | 1995-08-04 | 2002-06-04 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| JPH09244430A (ja) * | 1996-03-07 | 1997-09-19 | Canon Inc | 画像形成装置 |

| JPH10171263A (ja) * | 1996-12-06 | 1998-06-26 | Canon Inc | 画像形成装置 |

| JP4027011B2 (ja) * | 1999-04-28 | 2007-12-26 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| JP3492303B2 (ja) * | 1999-09-30 | 2004-02-03 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| JP3859112B2 (ja) * | 2000-02-28 | 2006-12-20 | 株式会社リコー | 画像形成装置 |

| JP4040611B2 (ja) * | 2004-07-29 | 2008-01-30 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| WO2011108096A1 (ja) * | 2010-03-04 | 2011-09-09 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| JP5595226B2 (ja) * | 2010-10-29 | 2014-09-24 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

| JP6150620B2 (ja) * | 2012-06-13 | 2017-06-21 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

-

2012

- 2012-08-20 JP JP2012181853A patent/JP6053390B2/ja active Active

-

2013

- 2013-08-15 US US13/967,809 patent/US9239548B2/en not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2014038289A (ja) | 2014-02-27 |

| US20140050499A1 (en) | 2014-02-20 |

| US9239548B2 (en) | 2016-01-19 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5370838B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP6548429B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP4845690B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2007065631A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2006018043A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP6053390B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2017068191A (ja) | 画像形成装置 | |

| US9091962B2 (en) | Cartridge, developing cartridge, process cartridge and image forming apparatus | |

| JP6150620B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2013019995A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2006221005A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2012098702A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2012163799A (ja) | 画像形成装置 | |

| KR100917369B1 (ko) | 화상 형성 장치 | |

| US8995862B2 (en) | Image forming apparatus | |

| US9014588B2 (en) | Image forming apparatus | |

| JP2012013718A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2007004048A (ja) | 画像形成装置 | |

| US11892791B2 (en) | Image forming apparatus | |

| JP2004264647A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2008089840A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2003223086A (ja) | クリーニング機能付き画像形成装置 | |

| JP6679978B2 (ja) | 転写装置、転写プログラム及び画像形成装置 | |

| JP2009031552A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2021113841A (ja) | 画像形成装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150817 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150817 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160422 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160510 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160711 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20161101 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20161129 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6053390 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |