JP5950699B2 - 通信装置及びその制御方法 - Google Patents

通信装置及びその制御方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5950699B2 JP5950699B2 JP2012125145A JP2012125145A JP5950699B2 JP 5950699 B2 JP5950699 B2 JP 5950699B2 JP 2012125145 A JP2012125145 A JP 2012125145A JP 2012125145 A JP2012125145 A JP 2012125145A JP 5950699 B2 JP5950699 B2 JP 5950699B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- address

- wireless network

- network

- communication device

- setting

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L61/00—Network arrangements, protocols or services for addressing or naming

- H04L61/50—Address allocation

- H04L61/5007—Internet protocol [IP] addresses

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L61/00—Network arrangements, protocols or services for addressing or naming

- H04L61/50—Address allocation

- H04L61/5046—Resolving address allocation conflicts; Testing of addresses

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L61/00—Network arrangements, protocols or services for addressing or naming

- H04L61/50—Address allocation

- H04L61/5007—Internet protocol [IP] addresses

- H04L61/5014—Internet protocol [IP] addresses using dynamic host configuration protocol [DHCP] or bootstrap protocol [BOOTP]

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION

- H04L2101/00—Indexing scheme associated with group H04L61/00

- H04L2101/60—Types of network addresses

- H04L2101/618—Details of network addresses

- H04L2101/622—Layer-2 addresses, e.g. medium access control [MAC] addresses

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Mobile Radio Communication Systems (AREA)

- Small-Scale Networks (AREA)

Description

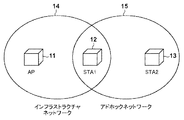

図1は実施形態1の第1の通信装置(以下、STA1)、アクセスポイント(以下、AP)および第2の通信装置(以下、STA2)、第3の通信装置(STA3)を含むネットワークシステムの構成を示す図である。

尚、実施形態2におけるネットワークシステムの構成、通信装置の構成は、図1乃至図3を用いて説明した実施形態1と同じであり、説明は省略する。

尚、実施形態3におけるネットワークシステムの構成、通信装置の構成は図1乃至図3を用いて説明した実施形態1と同じであり、説明は省略する。

尚、実施形態4におけるネットワークシステムの構成、通信装置の構成は図1乃至図3を用いて説明した実施形態1と同じであり、説明は省略する。

Claims (12)

- 通信装置であって、

第1の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用する第1のアドレスを設定する第1の設定手段と、

前記第1の無線ネットワークへ参加し、当該第1の無線ネットワークへの参加を維持したまま、当該第1の無線ネットワークとは異なる第2の無線ネットワークへ新たに参加する参加手段と、

前記参加手段により前記第2の無線ネットワークへ新たに参加する際に、前記第1のアドレスのネットワークアドレス部分と、前記第2の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用しようとしている第1のネットワークアドレスとが共通しているかを判定する判定手段と、

前記判定手段の判定の結果に応じて、前記第2の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用する第2のアドレスを設定する第2の設定手段と、

を有し、

前記第2の設定手段は、前記第1のアドレスのネットワークアドレス部分と前記第1のネットワークアドレスとが共通している場合、前記第1の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用するアドレスを前記第1の設定手段によって設定された前記第1のアドレスから変更することなく、前記第2のアドレスとして、前記第1のネットワークアドレスと異なる第2のネットワークアドレスを利用したアドレスを設定し、

前記第2の設定手段は、前記第1のアドレスのネットワークアドレス部分と前記第1のネットワークアドレスとが共通していない場合、前記第1の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用するアドレスを前記第1の設定手段によって設定された前記第1のアドレスから変更することなく、前記第2のアドレスとして、前記第1のネットワークアドレスを利用したアドレスを設定する、

ことを特徴とする通信装置。 - 通信装置であって、

第1の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用する第1のアドレスを設定する第1の設定手段と、

前記第1の無線ネットワークへ参加し、当該第1の無線ネットワークへの参加を維持したまま、当該第1の無線ネットワークとは異なる第2の無線ネットワークへ新たに参加する参加手段と、

前記参加手段により前記第2の無線ネットワークへ新たに参加する際に、前記第1のアドレスと、前記第2の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用しようとしている第3のアドレスとが共通しているかを判定する判定手段と、

前記判定手段の判定の結果に応じて、前記第2の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用する第2のアドレスを設定する第2の設定手段と、

を有し、

前記第2の設定手段は、前記第1のアドレスと前記第3のアドレスとが共通している場合、前記第1の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用するアドレスを前記第1の設定手段によって設定された前記第1のアドレスから変更することなく、前記第2のアドレスとして、前記第3のアドレスとは異なるアドレスを設定し、

前記第2の設定手段は、前記第1のアドレスと前記第3のアドレスとが共通していない場合、前記第1の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用するアドレスを前記第1の設定手段によって設定された前記第1のアドレスから変更することなく、前記第2のアドレスとして、前記第3のアドレスを設定する、

ことを特徴とする通信装置。 - 前記第2のアドレスを、Auto IPに準拠したプロトコルに従って生成する生成手段をさらに有する、

ことを特徴とする請求項2に記載の通信装置。 - 前記第2の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用しようとしているアドレスを、DHCPサーバから取得する取得手段をさらに有する、

ことを特徴とする請求項1または2に記載の通信装置。 - 前記第1の無線ネットワークは、アクセスポイントが構築したインフラストラクチャーネットワークである、

ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の通信装置。 - 前記第1のアドレスおよび前記第2のアドレスは、IPアドレスである、

ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の通信装置。 - 前記第1の無線ネットワークは、IEEE802.11シリーズに準拠した無線ネットワークである、

ことを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の通信装置。 - 前記第2の無線ネットワークは、IEEE802.11シリーズに準拠した無線ネットワークである、

ことを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の通信装置。 - 前記第1の無線ネットワークと接続する第1の通信インターフェースと、

前記第2の無線ネットワークと接続する第2の通信インターフェースと、

をさらに有することを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の通信装置。 - 通信装置の制御方法であって、

第1の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用する第1のアドレスを設定する第1の設定工程と、

前記第1の無線ネットワークへ参加し、当該第1の無線ネットワークへの参加を維持したまま、当該第1の無線ネットワークとは異なる第2の無線ネットワークへ新たに参加する参加工程と、

前記参加工程において前記第2の無線ネットワークへ新たに参加する際に、前記第1のアドレスのネットワークアドレス部分と、前記第2の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用しようとしている第1のネットワークアドレスとが共通しているかを判定する判定工程と、

前記判定工程における判定の結果に応じて、前記第2の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用する第2のアドレスを設定する第2の設定工程と、

を有し、

前記第2の設定工程では、前記第1のアドレスのネットワークアドレス部分と前記第1のネットワークアドレスとが共通している場合、前記第1の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用するアドレスを前記第1の設定工程において設定された前記第1のアドレスから変更することなく、前記第2のアドレスとして、前記第1のネットワークアドレスと異なる第2のネットワークアドレスを利用したアドレスを設定し、

前記第2の設定工程では、前記第1のアドレスのネットワークアドレス部分と前記第1のネットワークアドレスとが共通していない場合、前記第1の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用するアドレスを前記第1の設定工程において設定された前記第1のアドレスから変更することなく、前記第2のアドレスとして、前記第1のネットワークアドレスを利用したアドレスを設定する、

ことを特徴とする制御方法。 - 通信装置の制御方法であって、

第1の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用する第1のアドレスを設定する第1の設定工程と、

前記第1の無線ネットワークへ参加し、当該第1の無線ネットワークへの参加を維持したまま、当該第1の無線ネットワークとは異なる第2の無線ネットワークへ新たに参加する参加工程と、

前記参加工程において前記第2の無線ネットワークへ新たに参加する際に、前記第1のアドレスと、前記第2の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用しようとしている第3のアドレスとが共通しているかを判定する判定工程と、

前記判定工程における判定の結果に応じて、前記第2の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用する第2のアドレスを設定する第2の設定工程と、

を有し、

前記第2の設定工程では、前記第1のアドレスと前記第3のアドレスとが共通している場合、前記第1の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用するアドレスを前記第1の設定工程において設定された前記第1のアドレスから変更することなく、前記第2のアドレスとして、前記第3のアドレスとは異なるアドレスを設定し、

前記第2の設定工程では、前記第1のアドレスと前記第3のアドレスとが共通していない場合、前記第1の無線ネットワークにおいて前記通信装置が利用するアドレスを前記第1の設定工程において設定された前記第1のアドレスから変更することなく、前記第2のアドレスとして、前記第3のアドレスを設定する、

ことを特徴とする制御方法。 - コンピュータを請求項1から9のいずれか1項に記載の通信装置の各手段として実行させるためのプログラム。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012125145A JP5950699B2 (ja) | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 通信装置及びその制御方法 |

| US13/869,651 US9712487B2 (en) | 2012-05-31 | 2013-04-24 | Communication apparatus and method of controlling same |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012125145A JP5950699B2 (ja) | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 通信装置及びその制御方法 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2013251738A JP2013251738A (ja) | 2013-12-12 |

| JP2013251738A5 JP2013251738A5 (ja) | 2015-07-09 |

| JP5950699B2 true JP5950699B2 (ja) | 2016-07-13 |

Family

ID=49671713

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2012125145A Active JP5950699B2 (ja) | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 通信装置及びその制御方法 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US9712487B2 (ja) |

| JP (1) | JP5950699B2 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US11917722B2 (en) | 2020-05-29 | 2024-02-27 | Canon Kabushiki Kaisha | Communication apparatus and communication control method |

Families Citing this family (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5696805B1 (ja) * | 2014-03-20 | 2015-04-08 | 富士ゼロックス株式会社 | 情報処理装置及びプログラム |

| CN104545509B (zh) * | 2015-01-05 | 2018-03-13 | 佛山市顺德区嘉镒电器有限公司 | 一种防烫烤箱 |

| JP2015186257A (ja) * | 2015-02-12 | 2015-10-22 | 富士ゼロックス株式会社 | 情報処理装置及びプログラム |

| JP6577718B2 (ja) * | 2015-02-25 | 2019-09-18 | キヤノン株式会社 | 通信装置、通信装置の制御方法及びプログラム |

| US10110488B2 (en) * | 2015-04-23 | 2018-10-23 | Qualcomm Incorporated | Data link interface internet protocol (IP) address generation |

| JP6794202B2 (ja) * | 2016-09-20 | 2020-12-02 | キヤノン株式会社 | 通信装置およびその制御方法 |

| JP7034694B2 (ja) * | 2017-12-08 | 2022-03-14 | キヤノン株式会社 | 情報処理装置及びその制御方法、並びにプログラム |

Family Cites Families (10)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US7000012B2 (en) * | 2000-04-24 | 2006-02-14 | Microsoft Corporation | Systems and methods for uniquely identifying networks by correlating each network name with the application programming interfaces of transport protocols supported by the network |

| JP3539413B2 (ja) * | 2001-08-31 | 2004-07-07 | ソニー株式会社 | ネットワーク接続装置、ネットワーク接続システム及びネットワーク接続方法 |

| JP3951990B2 (ja) | 2003-09-05 | 2007-08-01 | ブラザー工業株式会社 | 無線ステーション,プログラムおよび動作制御方法 |

| US8495224B2 (en) * | 2007-06-29 | 2013-07-23 | Apple Inc. | Network management |

| JP5171167B2 (ja) | 2007-09-05 | 2013-03-27 | キヤノン株式会社 | 通信パラメータの設定処理を行う通信装置、当該通信装置の制御方法、並びにコンピュータプログラム |

| JP2009100327A (ja) * | 2007-10-18 | 2009-05-07 | Renesas Technology Corp | 無線ネットワークシステム |

| CN101640943B (zh) * | 2008-07-31 | 2012-11-07 | 国际商业机器公司 | 用于无线局域网的网络层切换方法及相应无线接入点设备 |

| US8224946B2 (en) * | 2009-04-24 | 2012-07-17 | Rockstar Bidco, LP | Method and apparatus for accommodating duplicate MAC addresses |

| JP5820106B2 (ja) * | 2010-11-08 | 2015-11-24 | キヤノン株式会社 | 通信装置、および、その制御方法 |

| US9736005B2 (en) * | 2011-12-22 | 2017-08-15 | International Business Machines Corporation | Duplicate IP address detection by a DHCP relay agent |

-

2012

- 2012-05-31 JP JP2012125145A patent/JP5950699B2/ja active Active

-

2013

- 2013-04-24 US US13/869,651 patent/US9712487B2/en active Active

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US11917722B2 (en) | 2020-05-29 | 2024-02-27 | Canon Kabushiki Kaisha | Communication apparatus and communication control method |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US9712487B2 (en) | 2017-07-18 |

| JP2013251738A (ja) | 2013-12-12 |

| US20130326086A1 (en) | 2013-12-05 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5950699B2 (ja) | 通信装置及びその制御方法 | |

| US8539055B2 (en) | Device abstraction in autonomous wireless local area networks | |

| KR101554743B1 (ko) | 기기간에 무선랜 자동 연결을 위한 방법 및 이를 위한 기기 | |

| KR100636186B1 (ko) | 양방향 터널 설정 방법 및 시스템 | |

| JP6816152B2 (ja) | M2mデバイスを構成するための方法および装置 | |

| US9749287B2 (en) | Interface directionality assignment | |

| JP4705650B2 (ja) | 通信ノード | |

| JP2007515111A (ja) | モバイル環境におけるdhcpプール共有メカニズム | |

| US9118552B2 (en) | System and method for computer network configuration and operation | |

| JP2007096827A (ja) | 情報処理システム、トンネル通信装置、トンネル通信方法、代理応答装置、及び代理応答方法 | |

| JP2007096826A (ja) | 情報処理システム、トンネル通信装置、及びトンネル通信方法 | |

| US20050188069A1 (en) | Zero-configuring IP addresses for peer-to-peer networks | |

| JP5820106B2 (ja) | 通信装置、および、その制御方法 | |

| US20150229520A1 (en) | Network monitoring system, communication device, network management method | |

| JP4549055B2 (ja) | 無線パーソナルエリアネットワークにおけるネットワークアドレスの設定方法 | |

| JP2004312482A (ja) | ネットワークシステム、網内識別子の設定方法、アクセス認証情報管理装置、そのプログラム、ネットワーク接続点、網内識別子の設定プログラム、及び記録媒体 | |

| JP2016063458A (ja) | ネットワーク機器 | |

| JP2006521034A (ja) | ローミング移動ノードへの正確なアクセスのための方法、装置及びシステム | |

| WO2015196719A1 (zh) | 一种地址配置方法、装置和设备 | |

| US9025494B1 (en) | IPv6 network device discovery | |

| JP5054666B2 (ja) | Vpn接続装置、パケット制御方法、及びプログラム | |

| JP3905067B2 (ja) | ネットワークを介したホスト間の通信方法 | |

| JP2010239281A (ja) | 通信装置とアドレス提供装置 | |

| JP2016515371A (ja) | パケット送信方法および装置、ならびにサーバ | |

| JP4242752B2 (ja) | アドレス表管理方法、及び、端末 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150522 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150522 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160217 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160219 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160408 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20160509 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20160607 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 5950699 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |