(第1実施例)

(システムの概要:図1)

図1に示す呼出システム2は、パチンコ店等の遊技店内において、係員の呼出状況を管理するためのシステムである。図1に示すように、本実施例の呼出システム2は、遊技店内に多数設けられている遊技機10と、島毎に設けられているカードユニット20と、複数台の計数機30と、1台の景品POS40と、1台の呼出管理装置70と、多数個の携帯端末50と、を備えている。各遊技機10には、呼出ランプ14及びサンド18が備えられている。呼出ランプ14は、呼出管理装置70と通信可能に接続されている。また、各携帯端末50は、呼出管理装置70と無線通信可能に備えられている。また、呼出ランプ14、カードユニット20、計数機30、景品POS40も、それぞれ、呼出管理装置70と通信可能に備えられている。なお、図1には、上記の各機器のほかに、遊技機情報管理装置200、島ユニット(図1の「SU」)202、台ユニット(図1の「DU」)204、会員管理装置210が図示されているが、これらの各機器については、後で説明する第6実施例及び第7実施例で言及するものとする。

(遊技機10の構成:図1)

本実施例では、遊技機10は、パチンコ玉を遊技媒体とするパチンコ機である。他の例では、遊技機10はメダルを遊技媒体とするスロットマシンとすることもできる。各遊技機10は、制御部及びメモリ(図示省略)を備えている。制御部は、メモリに記憶されたプログラムに従って様々な処理を実行する。メモリは、各種プログラムを記憶している。

各遊技機10の上部には、上記の呼出ランプ14が備えられている。本実施例では、呼出ランプ14は、遊技機10と通信可能に接続されている。呼出ランプ14は、遊技機10から遊技情報(例えば、アウト数、セーフ数、特賞信号等)を取得する。本実施例では、遊技店内の各呼出ランプ14には、機器ID(例えば図4の「P001」)が付与されている。各呼出ランプ14に付与される機器IDは、例えば、対応する遊技機10の遊技店内での台番号と関連していてもよい。

また、呼出ランプ14は、呼出ボタン12を有している。呼出ボタン12は、遊技機10で遊技中のユーザが、遊技店の係員を呼出すために操作するボタンである。呼出ボタン12は、通常呼出ボタン12aと、サービス呼出ボタン12bとを含む。なお、呼出ランプ14は、制御部及びメモリ(図示省略)を備えている。制御部は、メモリに記憶されたプログラムに従って様々な処理を実行する。メモリは、各種プログラムを記憶している。

通常呼出ボタン12aは、玉詰まり、玉切れ等、遊技機10に何らかのトラブルが発生した場合(以下「トラブル」と呼ぶ)、又は、遊技機10で特賞状態(いわゆる大当たり)が発生する等して獲得玉が増えて玉収容箱(いわゆるドル箱)が必要になった場合(以下「大当たり」と呼ぶ)に、ユーザが操作するボタンである。サービス呼出ボタン12bは、飲み物やおしぼり等、遊技機10には関係しない店内サービス(以下「サービス」と呼ぶ)を係員に要求する場合に、ユーザが操作するボタンである。なお、他の例では、呼出ランプ14には通常呼出ボタン12aとサービス呼出ボタン12bとを別個に備えず、1個の呼出ボタンのみを備えることもできる。

ユーザが呼出ランプ14の呼出ボタン12を操作すると、呼出ランプ14は、通知信号を呼出管理装置70に送信する。通知信号には、呼出ランプ14を示す機器IDと、ユーザが操作したボタンが通常呼出ボタン12aとサービス呼出ボタン12bのいずれであるのかを示すボタン情報と、呼出ボタン12が操作された時点での遊技機10の状態が特賞状態であるのか否かを示す遊技情報とを含む。以下では、上記ボタン情報と、遊技情報とを合わせて遊技機10の「稼動状態情報」と呼ぶ場合がある。

また、呼出ランプ14は、呼出ランプ14が接続されている遊技機10で故障やトラブルが起きていることを認識した場合には、ユーザによって呼出ボタン12が操作されることを待つことなく、自動的に、通知信号を呼出管理装置70に送信することもできる。その場合、通知信号に含まれる稼動状態情報には、上記のボタン情報に代えて、呼出ランプ14が自動的に通知信号を送信していることを示す情報が含まれる。

なお、呼出ランプ14は、通知信号を呼出管理装置70に送信すると点灯する。点灯した呼出ランプ14は、係員が所定の点灯解除操作を行うことにより消灯する。

また、各遊技機10の間には、サンド18が備えられている。サンド18は、遊技媒体(例えばパチンコ玉)の貸出しや会員カード処理等、ユーザに様々なサービスを提供するための端末装置である。サンド18は、タッチパネル18a、カード処理部18b、紙幣処理部18cを備える。タッチパネル18aは、様々な情報を表示するためのディスプレイと、ユーザがディスプレイに触れることによって様々な指示をサンド18に入力できる操作部とを有している。カード処理部18bは、会員カードの発行、排出、読み取り、回収等、会員カードに関係する各種処理を実行する。紙幣処理部18cは、ユーザが投入した紙幣を受け付けて各種処理を実行する。なお、サンド18は、さらに、図示しない玉貸し部と制御部とを備える。玉貸し部は、ユーザの操作に従って、ユーザにパチンコ玉の貸し出しを行う。制御部は、図示しないプログラムに従って様々な処理を実行する。なお、他の実施例では、タッチパネル18aに、上記の呼出ボタン12を表示し、ユーザに操作させることもできる。この場合、ユーザが呼出ボタン12にタッチすると、タッチパネル18aの表示等が呼出状態を示す表示に切り替わる。

(カードユニット20の構成:図1)

カードユニット20は、遊技媒体(パチンコ玉)の貸出しに用いられるプリペイドカードを販売するための装置である。本実施例では、遊技店内のカードユニット20にも、機器ID(例えば図4の「CU1」)が付与されている。カードユニット20は、制御部及びメモリ(図示省略)を備えている。制御部は、メモリに記憶されたプログラムに従って様々な処理を実行する。メモリは、各種プログラムを記憶している。なお、カードユニット20も、呼出ボタン(図示省略)を有している。

ユーザがカードユニット20の呼出ボタンを操作すると、カードユニット20は、通知信号を呼出管理装置70に送信する。カードユニット20が送信する通知信号には、カードユニット20を示す機器ID(例えば図4の「CU1」)が含まれる。本実施例では、カードユニット20が送信する通知信号に含まれる稼動状態情報には、上記のボタン情報や遊技情報に代えて、エラーが発生したことを示す情報が含まれる。また、カードユニット20は、自機で故障やトラブル等のエラーが起きていることを認識した場合に、ユーザによって呼出ボタンが操作されることを待つことなく、自動的に通知信号を呼出管理装置70に送信することができる。この場合の通知信号の内容は、ユーザがカードユニット20の呼出ボタンを操作した場合と同様である。

(計数機30の構成:図1)

計数機30は、遊技媒体(パチンコ玉)を計数するための装置である。本実施例では、遊技店内の各計数機にも、機器ID(例えば図4の「CO1」)が付与されている。計数機30は、制御部及びメモリ(図示省略)を備えている。制御部は、メモリに記憶されたプログラムに従って様々な処理を実行する。メモリは、各種プログラムを記憶している。なお、計数機30も、呼出ボタン(図示省略)を有している。

ユーザが計数機30の呼出ボタンを操作すると、計数機30は、通知信号を呼出管理装置70に送信する。計数機30が送信する通知信号には、計数機30を示す機器ID(例えば図4の「CO1」)が含まれる。本実施例では、計数機30が送信する通知信号に含まれる稼動状態情報には、上記のボタン情報や遊技情報に代えて、エラーが発生したことを示す情報が含まれる。また、計数機30は、自機で故障やトラブル等のエラーが起きていることを認識した場合に、ユーザによって呼出ボタンが操作されることを待つことなく、自動的に通知信号を呼出管理装置70に送信することができる。この場合の通知信号の内容は、ユーザが計数機30の呼出ボタンを操作した場合と同様である。

(景品POS40の構成:図1)

景品POS40は、遊技媒体と交換可能な景品を管理するための端末装置である。景品POS40は、遊技店内の景品カウンタに設置され、主に遊技店内の係員によって操作される端末装置である。本実施例では、遊技店内の各景品POS40にも、機器ID(例えば図4の「POS1」)が付与されている。景品POS40も、制御部及びメモリ(図示省略)を備えている。制御部は、メモリに記憶されたプログラムに従って様々な処理を実行する。メモリは、各種プログラムを記憶している。なお、景品POS40も、呼出ボタン(図示省略)を有している。景品POS40も、上記のカードユニット20等と同様に、呼出管理装置70に通知信号を送信することができる。

(携帯端末50の構成:図1、図2)

図1に示す複数個の携帯端末50は、それぞれ、遊技店内の係員によって所持される端末装置である。本実施例では、係員1人につき1個の携帯端末50を所持する。各携帯端末50には、端末ID(例えば図3の「A」等)が付与されている。携帯端末50は、図2に示すように、文字盤部52と、ベルト60、62とを備える腕時計型の端末である。各係員は、携帯端末50を腕に装着した状態で業務に従事する。文字盤部52には、種々の情報を表示するための表示部54が備えられている。文字盤部52の側面には、OKボタン56と、NGボタン58とが備えられている。なお、他の例では、携帯端末50は、図2に示すような腕時計型ではなく、スマートフォン型、ヘッドセット型、インカム型、カード型、眼鏡型ディスプレイ等、係員が所持可能な端末であれば、任意の形状とすることができる。

携帯端末50は、さらに、制御部と、メモリと、無線通信インターフェイスと、呼出動作部と(図示省略)、を備える。制御部は、メモリに記憶されたプログラムに従って様々な処理を実行する。メモリは、各種プログラムを記憶している。無線通信インターフェイスは、携帯端末50が呼出管理装置70と無線通信を行うためのインターフェイスである。呼出動作部は、無線端末50に呼出動作を行わせるための振動部とスピーカを含む。ここで、「呼出動作」とは、振動部を動作(振動)させることにより携帯端末50を振動させることと、スピーカから報知音を発生させること、の一方又は両方を含む動作である。この呼出動作により、係員に呼出が行われていることを確実に伝達することができる。呼出動作は、振動、又は、振動と、表示と報知音の少なくとも一方、又は、表示のみ、表示と報知音の組合せであることが望ましい。この場合には、遊技機10の演出音に紛れて係員が呼出しに気がつかない事態を防止することができる。表示による報知の態様としては、文字盤部52に呼出メッセージを表示する態様、アイコン等で呼出ボタンが操作された呼出ランプ等を表示する態様、フラッシュ点滅等をする態様、通常よりも高輝度で発光する態様等を含む。ただし、本発明は、呼出動作が報知音のみの場合も含む。その場合、例えば、呼出管理装置70が、音声合成装置と音声認識装置を備えている。また、携帯端末50は、例えば、インカム型である。呼出管理装置70は、合成音声を含む呼出信号をインカム型端末に送信する。インカム型端末を装着している係員は、「了解しました」等のメッセージを音声応答する。呼出管理装置70の音声認識装置は、携帯端末50を装着している係員が応答状態であることを認識する。また、係員が、「対応できません」等のメッセージを音声応答すると、応答不可能な状態であることを認識してもよい。すなわち、本発明の「呼出動作」は、音声による指示も含む。また、本発明の「所定の対応状態」は、音声認識によって認識される場合も含む。

待機状態の携帯端末50は、呼出動作を行っていない。その場合、表示部54には、現在時刻等を含む通常画面が表示されている。

待機状態の携帯端末50は、呼出管理装置70から呼出信号を無線で受信すると、上記の呼出動作を行う。呼出動作を行っている携帯端末50の状態を「呼出状態」と呼ぶ。呼出状態の携帯端末50は、表示部54に、通常画面に代えて、図2に示すような呼出画面55を表示させる。呼出画面55には、例えば、呼出が行われている機器(呼出ランプ14、カードユニット20、計数機30、景品POS40等)の機器ID(例えば「P001」)と、呼出内容(例えば「大当たり」)が表示される。

携帯端末50を所持(装着)している係員は、呼出動作中の携帯端末50のOKボタン56とNGボタン58の一方を押すことができる。本実施例では、係員は、呼出に応じる意思表示をする場合、呼出動作中の携帯端末50のOKボタン56を押す。係員がOKボタン56を押すと、携帯端末50は、OK信号を呼出管理装置70に無線で送信する。携帯端末50は、その後、呼出管理装置70から解除信号を受信すると、呼出動作を停止する。OKボタン56が押された後の携帯端末50の状態を「作業中状態」と呼ぶ。その後、呼出に対する必要な作業を完了させた係員が、OKボタン56を再度押すと、携帯端末50は、完了信号を呼出管理装置70に送信する。その場合、携帯端末50は、作業中状態から待機状態に戻る。

一方、係員は、呼出に応じない(応じることができない)意思表示をする場合、呼出動作中の携帯端末50のNGボタン58を押す。係員がNGボタン58を押すと、携帯端末50は、NG信号を呼出管理装置70に無線で送信する。携帯端末50は、その後、呼出管理装置70から解除信号を受信すると、呼出動作を停止する。携帯端末50は、次の呼出信号を待機するための待機状態に戻る。

(呼出管理装置70の構成:図1)

呼出管理装置70は、遊技店が設置する管理用サーバである。呼出管理装置70は、図1に示すように、制御部72と、メモリ74と、無線通信インターフェイス76と、を備える。制御部72は、メモリ74に記憶されたプログラムに従って様々な処理を実行する。メモリ74は、各種プログラムを記憶している。さらに、メモリ74は、端末管理テーブル80(図3参照)及び機器管理テーブル82(図4参照)を記憶している。端末管理テーブル80及び機器管理テーブル82の構成は後で説明する。無線通信インターフェイス76は、呼出管理装置70が上記の各携帯端末50と無線通信を行うためのインターフェイスである。

(端末管理テーブル80の構成:図3)

図3に示すように、端末管理テーブル80は、複数個の端末情報100〜120を含む。各端末情報100〜120は、端末ID、グループ、前回時刻、積算時間、状態、及び、呼出時刻が関連付けられた情報である。

端末IDは、各携帯端末50の端末IDを示す。なお、図3の例では、端末ID「A」〜「H」で示される各携帯端末50が遊技店内で顧客サービス等の業務に従事する係員によって所持され、端末ID「X」、「Y」で示される各携帯端末50がマネージャ(管理職)によって所持され、端末ID「Z」で示される携帯端末50が店長によって所持される例を想定している。

グループは、対応する端末IDで示される携帯端末50が属するべき作業グループを示す。図3の例では、端末ID「A」〜「D」で示される4台の携帯端末50が、グループ「G1」に属している。同様に、端末ID「G」〜「H」で示される4台の携帯端末50がグループ「G2」に属している。また、端末ID「X」〜「Z」で示される3台の携帯端末50がグループ「G6」に属している。なお、他の実施例では、対応する端末IDで示される携帯端末50が属するべき作業グループを2個以上対応付けることもできる。従って、例えば、端末ID「A」〜「D」で示される4台の携帯端末50が、グループ「G1、G2」に属していてもよい。この場合、「G1」をメイングループ、「G2」をサブグループとして位置づけてもよい。

前回時刻は、対応する端末IDで示される携帯端末50を所持する係員が、前回の作業を完了させた時刻(時:分:秒)を示す。ここで、前回の作業を完了させた時刻とは、呼出動作中の携帯端末50のOKボタン56を押して携帯端末50を「作業中状態」にした後に、OKボタン56が再度押された時刻を意味する。

積算時間は、対応する端末IDで示される携帯端末50を所持する係員の作業時間を積算した時間(分:秒)を示す。

状態は、対応する端末IDで示される携帯端末50の現在の状態を示す。状態の欄には、携帯端末50が作業中状態である場合は「作業中」、呼出状態である場合は「呼出中」、待機状態である場合は「待機中」が、それぞれ表示される。なお、図3では図示していないが、携帯端末50が稼動していない場合(例えば電源が入っていない場合)は「非稼動」が表示される。本実施例では、「非稼動」の携帯端末50については以下に説明する呼出管理装置処理(図7)において、呼出信号を送信する対象から除外される。

呼出時刻は、当該携帯端末50に対して、呼出管理装置70が呼出信号を送信した時刻(時:分:秒)を示す。

従って、例えば、図3の端末情報104は、端末ID「C」、グループ「G1」、前回時刻「11:20:55」、積算時間「8:45」、状態「呼出中」、呼出時刻「11:50:04」を含む。即ち、端末情報104は、端末ID「C」が示す携帯端末50はグループ「G1」に属していることを示す。さらに、端末情報104は、当該携帯端末50を所持する係員の前回の作業完了時刻が11時20分55秒であり、積算の作業時間が8分45秒であること、及び、当該携帯端末50が現在呼出状態であり、現在の呼出開始時刻が11時50分04秒であることを示す。

(機器管理テーブル82の構成:図4)

図4に示すように、機器管理テーブル82は、複数個の機器情報130〜146を含む。各機器情報130〜146は、機器ID、呼出内容、グループ、及び、呼出順序が関連付けられた情報である。

機器IDは、上述の通り、呼出ランプ14、カードユニット20、計数機30、景品POS40等に付与されたIDである。

呼出内容は、機器IDが示す機器で行われた呼出しの内容を示す。「トラブル」は、玉詰まり、玉切れ、故障等のトラブルが発生したことに起因する呼出しであることを示す。「サービス」は、ユーザがコーヒー等の店内サービスを要求していることに起因する呼出しであることを示す。「大当たり」は、遊技機10で特賞状態が発生したことに起因する呼出しであることを示す。

グループは、対応する機器IDが示す機器について、対応する呼出内容が示す内容の呼出が行われた場合に、呼出されるべき携帯端末50のグループを示す。グループ欄に表示されているグループは、図3のグループ(「G1」、「G2」等)と同様である。呼出順序は、対応するグループに属する各携帯端末50を呼出す順番を示す。順番は、端末ID(「A」等)によって表されている。なお、本実施例では、呼出順序が例えば「A→B→C→D」である場合、順序の最後である端末ID「D」の携帯端末50が呼出されると、その次には再び先頭に戻って端末ID「A」の携帯端末50が呼出されるものとする。

従って、例えば、機器情報130は、機器ID「P001〜P100」、呼出内容「トラブル」、グループ「G1」、呼出順序「A→B→C→D」を含む。即ち、機器情報130は、機器ID「P001」から「P100」で示される100台の呼出ランプ14について、呼出内容が「トラブル」に関する場合(例えば玉詰まり等)、グループ「G1」に属する携帯端末50(端末ID「A、B、C、D」)を、「A→B→C→D」の順番に従って呼出すことを意味する。また、例えば、機器情報132は、機器ID「P001〜P100」、呼出内容「サービス」、グループ「G1」、呼出順序「D→C→B→A」を含む。即ち、機器情報130は、機器ID「P001」から「P100」で示される100台の呼出ランプ14について、呼出内容が「サービス」に関する場合、グループ「G1」に属する携帯端末50(端末ID「A、B、C、D」)を、「D→C→B→A」の順番に従って呼出すことを意味する。即ち、本実施例では、呼出内容に応じて、グループ「G1」に属する携帯端末50(端末ID「A、B、C、D」)の呼出順序が異なる。呼出内容に応じて最適な係員を最初に呼出すことができる。

(呼出管理装置処理:図5)

次いで、呼出管理装置70の制御部72が実行する各処理について、図5を参照して説明する。制御部72は、遊技店内のいずれかの機器(呼出ランプ14、カードユニット20、計数機30、景品POS40)から通知信号を受信することを監視する(S10)。上述の通り、例えば、呼出ランプ14(例えば機器ID「P001」が示す呼出ランプ14)は、ユーザが呼出ボタン12を操作すると、通知信号を呼出管理装置70に送信する。通知信号の内容は上述の通りである。制御部72は、通知信号を受信すると、S10でYESと判断し、S12に進む。

S12では、制御部72は、通知信号に含まれる機器ID及び稼動状態情報と、機器管理テーブル82(図4)とに従って、1個の端末IDを特定する。具体的に説明すると、S12では、まず、制御部72は、通知信号に含まれる稼動状態情報に対応する呼出内容を特定する。例えば、通知信号に含まれる稼動状態情報が、ボタン情報「通常呼出ボタン操作」及び遊技情報「特賞状態ではない」を含んでいる場合、制御部72は、呼出内容が「トラブル」であると特定する。また、例えば、通知信号に含まれる稼動状態情報が、ボタン情報「サービス呼出ボタン操作」を含んでいる場合、制御部72は、呼出内容が「サービス」であると特定する。また、例えば、通知信号に含まれる稼動状態情報が、ボタン情報「通常呼出ボタン操作」及び遊技情報「特賞状態」を含んでいる場合、制御部72は、呼出内容が「大当たり」であると特定する。

次いで、制御部72は、機器管理テーブル82(図4)から、通知信号に含まれる機器ID(例えば「P001」)と、特定された呼出内容(例えば「トラブル」)に対応する機器情報(例えば機器情報130)を特定する。

次いで、制御部72は、特定された機器情報(例えば機器情報130)に含まれる呼出順序(例えば「A→B→C→D」)に従って、1個の端末ID(例えば「A」)を特定する。制御部72は、1個の端末IDを特定すると、S14に進む。

S14では、制御部72は、端末管理テーブル80(図3)に従って、S12で特定された端末IDが示す携帯端末50の状態が作業中であるか否かを判断する。具体的には、制御部72は、端末管理テーブル80(図3)から、S12で特定された端末ID(例えば「A」)を含む端末情報(例えば図4の機器情報130)を特定し、特定された端末情報に含まれる状態が「作業中」であるか否かを判断する。S12で特定された端末IDが示す携帯端末50の状態が「待機中」である(即ち「作業中」でない)場合、制御部72はS14でNOと判断し、S16に進む。一方、S12で特定された端末IDが示す携帯端末50の状態が「作業中」である場合、制御部72はS14でYESと判断し、S12に戻る。その場合、S12では、制御部72は、前回のS12で特定された機器情報(例えば図4の機器情報130)に含まれる呼出順序(例えば「A→B→C→D」)に従って、1個の端末ID(例えば「B」)を特定する。

S16では、制御部72は、S12で特定された端末IDが示す携帯端末50に、呼出信号を送信する。携帯端末50は、呼出信号を受信すると、呼出動作を開始する。また、制御部72は、呼出信号を送信すると、呼出信号を送信した携帯端末について、呼出時間のカウントを開始する。呼出信号の送信を開始した時刻は、端末管理テーブル80(図3)の呼出時刻の欄に表示される。また、制御部72は、端末管理テーブル80(図3)のうち、当該携帯端末の端末情報に含まれる状態の欄の表示を「待機中」から「呼出中」に切換える。なお、以下では、1回目のS16で、制御部72が呼出信号を送信した携帯端末50のことを「第1の端末」と呼ぶ場合がある。

次いで、制御部72は、S18において、第1の端末からNG信号を受信することを監視する。同時に、制御部72は、S19において、第1の端末からOK信号を受信することを監視する。さらに、制御部72は、S20において、第1の端末に呼出信号を送信してから、第1のタイムアウト時間が経過することも監視する。「第1のタイムアウト時間」とは、S16で第1の端末に呼出信号を送信してから、他の携帯端末(後で説明する第2の端末)に呼出信号を送信するまでの待機時間である。さらに、それと同時に、制御部72は、S22において、第1の端末に呼出信号を送信してから、第2のタイムアウト時間が経過することも監視する。「第2のタイムアウト時間」とは、S16で第1の端末に呼出信号を送信してから、当該第1の端末に解除信号を送信する(即ち呼出を停止する)までの待機時間である。第2のタイムアウト時間は、第1のタイムアウト時間よりも長時間に設定されている。なお、本実施例では、第1の端末について一度S20でYES(第1のタイムアウト時間が経過した)と判断されると、その後、第1の端末については、S20をスキップして、S22の監視(第2のタイムアウト時間が経過したか否か)のみが行われる。

上述の通り、呼出状態の携帯端末50を所持する係員は、携帯端末50のOKボタン56とNGボタン58のいずれか一方を押すことができる。OKボタン56が押されると、携帯端末50は、OK信号を呼出管理装置70に送信する。制御部72は、呼出状態の携帯端末50からOK信号を受信すると、S19でYESと判断し、S30に進む。一方、NGボタン58が押されると、携帯端末50は、NG信号を呼出管理装置70に送信する。制御部72は、呼出状態の携帯端末50からNG信号を受信すると、S18でYESと判断し、S26に進む。

一方、上記の第1の端末に呼出信号が送信された後に、OK信号とNG信号のいずれも受信しないまま、第1のタイムアウト時間が経過すると、制御部72は、S20でYESと判断する。その場合、制御部72は、2回目のS12に進み、前回のS12で特定された機器情報(例えば図4の機器情報130)に含まれる呼出順序(例えば「A→B→C→D」)に従って、1回目のS12で特定した端末IDとは異なる1個の端末ID(例えば「B」)を特定する。続くS14でNOと判断されると、制御部72は、2回目のS16で、2回目のS12で特定した端末IDが示す携帯端末50に、呼出信号を送信する。2回目のS16では、制御部72は、2回目のS12で特定された端末IDが示す携帯端末50についても、呼出時間のカウントを開始する。なお、以下では、2回目のS16で、制御部72が呼出信号を送信した携帯端末50のことを「第2の端末」と呼ぶ場合がある。

2回目のS16を終えると、第1の端末と第2の端末が同時に呼出状態となる。第1の端末と第2の端末が同時に呼出状態となる状態を「オーバーラップ」と呼ぶ場合がある。オーバーラップ状態では、S18〜S22では、呼出状態の各携帯端末50について、以下の処理が並列的に実行される。即ち、制御部72は、S18、S19において、第1の端末と第2の端末のいずれかから、応答信号(NG信号又はOK信号)を受信することを監視する。また、制御部72は、S20において、第2の端末について、第1のタイムアウト時間が経過することを監視する。なお、上述の通り、第1の端末については、一度S20でYES(第1のタイムアウト時間が経過した)と判断されているため、S20をスキップして、S22の監視(第2のタイムアウト時間が経過したか否か)のみが行われる。また、制御部72は、S22において、第1の端末についての第2のタイムアウト時間が経過することを監視するとともに、第2の端末についての第2のタイムアウト時間が経過することを監視する。本実施例では、「第1の端末についての第1のタイムアウト時間」と、「第2の端末についての第1のタイムアウト時間」は同じ長さに設定してある。同様に、本実施例では、「第1の端末についての第2のタイムアウト時間」と、「第2の端末についての第2のタイムアウト時間」も同じ長さに設定してある。

いずれの端末からも応答信号(OK信号又はNG信号)を受信しないまま、上記の第1の端末についての第2のタイムアウト時間が経過すると、制御部72は、S22でYESと判断する。その場合、制御部72は、S24に進む。S24では、制御部は、第1の端末に解除信号を送信する。解除信号を受信すると、第1の端末は、呼出動作を停止する。第1の端末は、次の呼出に備える待機状態に戻る。制御部72は、端末管理テーブル80(図3)のうち、当該第1の端末に対応する端末情報に含まれる状態欄の表示を「呼出中」から「待機中」に戻す。S24を終えると、第2の端末のみが呼出状態となる。すなわち、オーバーラップが解消される。S24を終えると、S18〜S22では、制御部72は、以下の処理を実行する。即ち、制御部72は、S18において、第2の端末から、応答信号を受信することを監視する。また、制御部72は、S20において、第2の端末について、第1のタイムアウト時間が経過することを監視する。さらに、制御部72は、S22において、第2の端末についての第2のタイムアウト時間が経過することを監視する。なお、本実施例では、第2の端末についても、一度S20でYES(第1のタイムアウト時間が経過した)と判断されると、その後は、S20をスキップして、S22の監視(第2のタイムアウト時間が経過したか否か)のみが行われる。

以上のように、制御部72は、S18又はS19でYESと判断されるまで、S12〜S24の各処理を繰り返し実行する。なお、前回のS12において、呼出順序(例えば「A→B→C→D」)の最後の端末ID(例えば端末ID「D」)が特定されていた場合、制御部72は、次回のS12では、呼出順序(例えば「A→B→C→D」)の先頭の端末ID(例えば端末ID「A」)を特定する。

上述の通り、制御部72がNG信号を受信すると(S18でYESの場合)、S26に進む。S26では、制御部72は、NG信号の送信元の携帯端末50に解除信号を送信する。呼出状態の携帯端末50は、解除信号を受信すると、呼出動作を停止する。また、制御部72は、端末管理テーブル80(図3)のうち、当該携帯端末50の端末情報に含まれる状態の欄の表示を「呼出中」から「待機中」に切換える。また、呼出時刻の欄をクリアする。また、制御部72は、当該携帯端末50についてカウントしていた呼出時間をリセットする。

次いで、S28では、制御部72は、現時点で呼出状態の携帯端末50が存在するか否かを判断する。例えば、上記の第1の端末からNG信号を受信して、第1の端末に解除信号を送信した際に、上記の第2の端末が呼出状態である場合、制御部72は、S28でYESと判断する(呼出状態の端末が2個以上存在する場合も同様)。その場合、制御部72は、S18に戻り、呼出状態の第2の端末について、S18〜S22の処理を継続して実行する。一方、例えば、上記の第1の端末からNG信号を受信して、第1の端末に解除信号を送信した際に、呼出状態の第2の端末が存在しない場合、制御部72は、S28でNOと判断する。その場合、制御部72は、S12に進み、上述した手法に従って、他の機器IDを特定する。

また、上述の通り、制御部72がOK信号を受信すると(S19でYESの場合)、S30に進む。S30では、制御部72は、呼出状態のすべての携帯端末50に解除信号を送信する。呼出状態の携帯端末50は、解除信号を受信すると、呼出動作を停止する。また、制御部72は、端末管理テーブル80(図3)のうち、OK信号の送信元の携帯端末の端末情報に含まれる状態の欄の表示を「呼出中」から「作業中」に切換えるとともに、それ以外の呼出状態の携帯端末50の端末情報に含まれる状態の欄の表示を「呼出中」から「待機中」に戻す。また、制御部72は、各携帯端末50についてカウントしていた呼出時間をリセットする。即ち、呼出状態の携帯端末50のうち、OK信号の送信元の携帯端末50のみが作業中状態に移行し、それ以外の携帯端末50は待機状態に復帰する。

次いで、S32では、制御部72は、作業中状態の携帯端末50から、完了信号を受信することを監視する。制御部72は、所定時間毎に、作業中状態の携帯端末50に対して、作業の早期完了を促すメッセージを表示する指示を送信するようにしてもよい。その場合、メッセージが表示された端末装置50において、了解の意思を示す操作(OKボタン56操作)が行われない場合、制御部72は、深刻なトラブルが発生したと判断し、支援のために、別の端末IDを特定するS12の処理を行ってもよい。作業中状態の携帯端末50を所持する係員は、必要な作業を終えて、OKボタン56を再度押すことができる。OKボタン56が再度押されると、携帯端末50は、完了信号を呼出管理装置70に送信する。制御部72は、完了信号を受信すると、S32でYESと判断する。この際、制御部72は、作業中状態の携帯端末50の端末情報に含まれる状態の欄の表示を「作業中」から「待機中」に戻す。また、制御部72は、当該携帯端末50の端末情報に含まれる前回時刻と積算時間の欄の表示を更新する。それらの各処理が終了すると、図5の呼出管理装置処理が終了する。

(本実施例の各機器によって実行される処理:図6)

図6を参照して、本実施例の呼出システム2の各機器によって実行される処理を説明する。図6の例では、機器ID「P001」が示す呼出ランプ14と、端末ID「A」〜「D」がそれぞれ示す携帯端末50(以下の説明では、それぞれ「端末A」、「端末B」、「端末C」、「端末D」と呼ぶ)とが実行する処理を想定している。

図6の例では、遊技機10でトラブルが発生したことに起因して、ユーザが呼出ランプ14の呼出ボタン12を操作するものとする。ユーザが呼出ボタン12(通常呼出ボタン12a)を操作すると、通知信号が呼出管理装置70に送信される。呼出管理装置70は、通知信号に含まれる機器ID「P001」と、稼動状態情報と、機器管理テーブル82(図4)に従って、1個の端末ID「A」を特定する。詳しく言うと、呼出管理装置70の制御部72は、まず、通知信号に含まれる稼動状態情報から、呼出内容「トラブル」を特定する。次いで、制御部72は、機器管理テーブル82(図4)から、通知信号に含まれる機器ID「P001」と、特定された呼出内容「トラブル」に対応する機器情報130を特定する。次いで、呼出管理装置70の制御部72は、機器情報130に含まれる呼出順序「A→B→C→D」に従って、順序の先頭である端末ID「A」を特定する(図5のS12)。続いて、呼出管理装置70は、端末Aに呼出信号を送信する(図5のS14)。これにより、端末Aが呼出動作を開始する。

図6の例では、端末Aを所持する係員は、端末AのNGボタン58を押す。端末AのNGボタン58が押されると、端末Aは、NG信号を呼出管理装置70に送信する。その後呼出管理装置70から解除信号を受信すると(図5のS26)、端末Aは呼出動作を停止する。

次いで、呼出管理装置70の制御部72は、機器情報130に含まれる呼出順序「A→B→C→D」に従って、順序の二番目である端末ID「B」を特定する(図5のS12)。呼出管理装置70は、端末Bに呼出信号を送信する(図5のS14)。これにより、端末Bが呼出動作を開始する。

図6の例では、端末Bを所持する係員は、呼出動作に応答しない。端末Bの呼出動作が開始されてから第1のタイムアウト時間が経過すると(図5のS20でYES)、呼出管理装置70の制御部72は、機器情報130に含まれる呼出順序「A→B→C→D」に従って、順序の三番目である端末ID「C」を特定する(図5のS12)。呼出管理装置70は、端末Cに呼出信号を送信する(図5のS14)。これにより、端末Cも呼出動作を開始する。この結果、端末B、端末Cが同時に呼出動作を行うオーバーラップ状態となる。

その後、端末Bの呼出動作が開始されてから第2のタイムアウト時間が経過すると(図5のS22でYES)、呼出管理装置70の制御部72は、端末Bに解除信号を送信する(図5のS24)。端末Bは、解除信号を受信すると、呼出動作を停止させる。端末Bは、待機状態に戻る。これにより、端末Cのみが呼出動作を継続する。

図6の例では、その後、端末Cについての第1のタイムアウト時間が経過する前に、端末Cを所持する係員がOKボタン56を押す。端末CのOKボタン56が押されると、端末Cは、OK信号を呼出管理装置70に送信する。その後呼出管理装置70から解除信号を受信すると(図5のS30)、端末Cは呼出動作を停止する。なお、図6の例では、端末Dは呼出動作を行わない。

以上、本実施例の呼出システム2について説明した。本実施例の呼出システム2では、各係員に携帯端末50を所持させることにより、携帯端末50が呼出動作を行うと、その携帯端末50を所持する係員が迅速に呼出動作を確認することができる。また、本実施例の呼出システム2では、第1の端末(例えば図6の端末B)を所持する係員が呼出に対応できない場合に、第2の端末(例えば図6の端末C)を所持する係員を呼出すことができる。そのため、呼出ボタン12を操作したユーザのもとに迅速に係員を派遣し得る。従って、ユーザの要求に迅速に対応し得る。また、本実施例の呼出システム2では、各携帯端末50に、順番(例えば「A→B→C→D」)に呼出し動作を行わせる。即ち、携帯端末50を所持する係員を、一人ずつ順番に呼出すことができる。そのため、2人以上の係員が同時に同じ呼出に対処してしまう等の不都合も発生しにくくなる。遊技店の係員を効率的に呼出すことができる。

本実施例では、呼出管理装置70は、遊技店内の各機器を示す機器IDと、当該機器IDが示す機器の稼動状態に関連する呼出内容情報に、携帯端末50を示す端末IDを対応付けて記憶する機器管理テーブル82(図4参照)を備えている。そのため、呼出管理装置70は、機器管理テーブル82に従って、通知信号に含まれる機器ID(例えば「P001」)と、稼動状態情報(ボタン情報及び遊技情報)が示す稼動状態に関連する呼出内容(例えば「トラブル」)と、に対応付けられている端末ID(例えば「A」)が示す携帯端末50に呼出信号を送信する。そのため、機器からの呼出内容毎に、呼出される係員を予め決めておくことができる。即ち、機器からの呼出内容毎に、対応する係員を派遣し得る。従って、ユーザの要求に迅速かつ適切に対応し得る。従って、遊技店の店員を効率良く呼出すことができる。

本実施例では、呼出管理装置70は、さらに、各携帯端末50の状態を管理するための端末管理テーブル80(図3参照)を備えており、作業中状態を示す携帯端末50には呼出信号を送信しないようにしている(図5のS14でYESの場合)。そのため、作業中の係員を呼出すことを抑制することができる。その結果、待機中の係員を優先的に呼出すことができるため、ユーザの要求により迅速に対応することができる。従って、遊技店の店員を効率良く呼出すことができる。

本実施例では、呼出管理装置70は、第1の端末(例えば図6の端末B)を所持する係員が呼出に対応できない場合において、第1の端末が呼出動作を行っている間に、さらに、第2の端末(例えば図6の端末C)に呼出信号を送信する。即ち、第1の端末と第2の端末とをオーバーラップして呼出す。そのため、第1の端末を所持する係員が呼出しに応答しない場合、第1の端末を所持する係員に加えて、第2の端末を所持する係員を呼出すことができる。遊技店内の複数の係員の呼出しを効率的に行うことができる。その結果、特に、緊急性の高いユーザの要求に対して、迅速に係員に対応を行わせることができる。

(対応関係)

呼出ランプ14と遊技機10の組合せ、カードユニット20、計数機30、景品POS40等の各機器が、「遊技関連機器」の一例である。第1の端末(例えば図6の端末B)、第2の端末(例えば図6の端末C)が、それぞれ、「第1種の携帯端末」、「第2種の携帯端末」の一例である。呼出管理装置70が「管理装置」の一例である。呼出管理装置70の制御部72がOK信号を受信すること(図5のS19でYESの場合)が、「所定の対応状態が検出」されることの一例である。OK信号とNG信号のいずれも受信しないまま、上記の第1の端末に呼出信号を送信した後に、第1のタイムアウト時間が経過する場合(図5のS20でYESの場合)が、「特定の場合」の一例である。また、第1のタイムアウト時間が、「所定時間」の一例である。また、NG信号が「不可信号」の一例である。

(第2実施例)

第2実施例について、第1実施例とは異なる点を中心に説明する。上記の第1実施例では、例えば、図6に示すように、呼出管理装置70は、端末Bに呼出信号を送信した後、端末Cに呼出信号を送信し、各携帯端末50に順番に呼出動作を行わせている。これに対して、第2実施例では、呼出管理装置70は、複数個の携帯端末50に同時に呼出動作を行わせる点で、第1実施例とは異なる。

第2実施例では、呼出管理装置70のメモリ74には、図4の機器管理テーブル82に代えて、図7に示す機器管理テーブル182が記憶されている。なお、第2実施例でも、呼出管理装置70のメモリ74には、第1実施例の端末管理テーブル80(図3)と同様のテーブルが記憶されている。

(機器管理テーブル182の構成:図7)

図7に示すように、第2実施例の機器管理テーブル182は、複数個の機器情報200〜216を含む。各機器情報200〜216は、機器ID、呼出内容、及び、グループ呼出順序が関連付けられた情報である。

機器ID及び呼出内容については、第1実施例の機器管理テーブル82(図4参照)と同様である。グループ呼出順序は、対応する機器IDが示す機器について、対応する呼出内容が示す内容の呼出が行われた場合に、呼出されるべき携帯端末50のグループと、その呼出順序(例えば「G1→G2」)を示す。なお、本実施例では、グループ呼出順序が例えば「G1→G2」である場合、順序の最後である「G2」に属する携帯端末50が呼出されると、その次には再び先頭に戻って「G1」に属する携帯端末50が呼出されるものとする。

従って、例えば、機器情報200は、機器ID「P001〜P100」、呼出内容「トラブル」、グループ呼出順序「G1→G2」を含む。即ち、機器情報200は、機器ID「P001」から「P100」で示される100台の呼出ランプ14について、呼出内容が「トラブル」に関する場合(例えば玉詰まり等)、グループ「G1」に属する携帯端末50をまず呼出し、次に、グループ「G2」に属する携帯端末50を呼出すことを意味する。

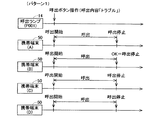

(本実施例の各機器によって実行される処理(パターン1):図8)

図8を参照して、第2実施例の呼出システム2の各機器によって実行される処理の一例を説明する。図8の例では、機器ID「P001」が示す呼出ランプ14と、端末ID「A」〜「D」がそれぞれ示す携帯端末50(以下の説明では「端末A」、「端末B」等と呼ぶ)とが実行する処理を想定している。なお、端末A〜端末Dは、いずれもグループ「G1」に属する(図3参照)。

図8の例では、遊技機10でトラブルが発生したことに起因して、ユーザが呼出ランプ14の呼出ボタン12を操作する。ユーザが呼出ボタン12(通常呼出ボタン12a)を操作すると、通知信号が呼出管理装置70に送信される。呼出管理装置70は、通知信号に含まれる機器ID(「P001」)と、稼動状態情報と、機器管理テーブル182(図7)に従って、1個のグループ「G1」を特定する。詳しく言うと、呼出管理装置70の制御部72は、まず、通知信号に含まれる稼動状態情報から、呼出内容「トラブル」を特定する。次いで、制御部72は、機器管理テーブル182(図7)から、通知信号に含まれる機器ID「P001」と、特定された呼出内容「トラブル」とに対応する機器情報200を特定する。次いで、呼出管理装置70の制御部72は、特定された機器情報200に含まれるグループ呼出順序「G1→G2」に従って、順序の先頭であるグループ「G1」を特定する。続いて、呼出管理装置70は、特定されたグループ「G1」に属する端末A〜端末Dに呼出信号を送信する。これにより、端末A〜端末Dが同時に呼出動作を開始する。

図8の例では、端末A〜端末Dについての第1のタイムアウト時間が経過する前に、端末Bを所持する係員が、端末BのOKボタン56を押す。端末A、端末C、端末Dでは、OKボタン56とNGボタン58のいずれも操作されない。端末BのOKボタン56が押されると、端末Bは、OK信号を呼出管理装置70に送信する。その後、呼出管理装置70から解除信号を受信すると、端末A〜端末Dは呼出動作を同時に停止する。

(本実施例の各機器によって実行される処理(パターン2):図9)

図9を参照して、第2実施例の呼出システム2の各機器によって実行される処理の他の一例を説明する。図9の例では、機器ID「P001」が示す呼出ランプ14と、端末ID「A」〜「H」がそれぞれ示す携帯端末50とが実行する処理を想定している。なお、図9の例では、端末A〜端末Dは、いずれもグループ「G1」に属するとともに、端末E〜端末Hは、いずれもグループ「G2」に属する(図3参照)。

図9の例でも、図8の例と同様に、遊技機10でトラブルが発生したことに起因して、ユーザが呼出ランプ14の呼出ボタン12を操作する。その後、図8の例と同様に、グループ「G1」に属する端末A〜端末Dが同時に呼出動作を開始する。

図9の例では、端末Aを所持する係員は、端末AのNGボタン58を押す。端末AのNGボタン58が押されると、端末Aは、NG信号を呼出管理装置70に送信する。その後呼出管理装置70から解除信号を受信すると、端末Aは呼出動作を停止する。その後、端末Bを所持する係員も、端末BのNGボタン58を押す。端末Aの場合と同様に、端末Bもその後呼出動作を停止する。

図9の例では、端末C、端末Dを所持する係員は、呼出動作に応答しない。端末C、端末Dの呼出動作が開始されてから第1のタイムアウト時間が経過すると、呼出管理装置70の制御部72は、図7の機器情報200に含まれるグループ呼出順序「G1→G2」に従って、順序の二番目であるグループ「G2」を特定する。呼出管理装置70は、グループ「G2」に属する端末E〜端末Hに呼出信号を送信する。これにより、端末C、端末Dに加えて、端末E〜端末Hも、呼出動作を開始する。この結果、グループ「G1」に属する端末(端末C、端末D)と、グループ「G2」に属する端末(端末E〜端末H)が同時に呼出動作を行うオーバーラップ状態となる。

その後、端末C、端末Dの呼出動作が開始されてから第2のタイムアウト時間が経過すると、呼出管理装置70の制御部72は、端末C、端末Dに解除信号を送信する。端末C、端末Dは、解除信号を受信すると、呼出動作を停止させる。この結果、端末Cと端末Dは、待機状態に戻る。これにより、グループ「G2」に属する端末(端末E〜端末H)のみが呼出動作を継続する。

図9の例では、端末E〜端末Hについての第1のタイムアウト時間が経過する前に、端末Eを所持する係員が、端末EのOKボタン56を押す。端末EのOKボタン56が押されると、端末Eは、OK信号を呼出管理装置70に送信する。その後、呼出管理装置70から解除信号を受信すると、端末E〜端末Hは呼出動作を停止する。

以上、第2実施例について説明した。上記の通り、第2実施例では、図8に示すように、呼出管理装置70は、グループ「G1」に属する端末A〜端末Dに、同時に呼出信号を送信する。その結果、端末A〜端末Dに同時に呼出動作を行わせることができる。即ち、複数の係員を同時に呼出すことができる。複数の係員を同時に呼出して遊技機10に向かわせることができるため、ユーザの要求により迅速に対応することができる。

(第3実施例)

第3実施例について説明する。第3実施例では、通知信号に含まれる機器IDに応じて、第1のタイムアウト時間を異ならせる点が、第1実施例及び第2実施例とは異なる。例えば、遊技店には、遊技媒体(例えばパチンコ玉)の単位数当りの価格が定価である島(定価エリア)と、遊技媒体の単位数当りの価格が安価な島(ディスカウントエリア)とが設けられている場合がある。第3実施例では、例えば、定価エリアの遊技機10の呼出ランプ14で呼出ボタン12が操作された場合の第1のタイムアウト時間を、ディスカウントエリアの遊技機10の呼出ランプ14で呼出ボタン12が操作された場合の第1のタイムアウト時間より短くする。その結果、定価エリアの遊技機10の呼出ランプ14で呼出ボタン12が操作された場合には、ディスカウントエリアの遊技機10の呼出ランプ14で呼出ボタン12が操作された場合に比べて、第1の端末が呼出された後に、第2の端末がより早く呼出される。そのため、定価エリアの遊技機10で遊技するユーザの要求により迅速に対応することができるようになる(接客重視)。一方、ディスカウントエリアの遊技機10の呼出ランプ14で呼出ボタン12が操作された場合には、定価エリアの遊技機10呼出ランプ14で呼出ボタン12が操作された場合に比べて、第1の端末が呼出された後に、第2の端末がより遅く呼出される。そのため、ディスカウントエリアで呼出が行われる場合、定価エリアで呼出が行われる場合に比べて、ユーザの要求に対応する速度を抑えることもできる(経済性重視)。即ち、第3実施例では、遊技店内の機器に応じて、第1の端末が呼出動作を行った後に第2の端末が呼出動作を行うまでの時間を調整することができる。機器毎(又は機器のエリア毎)に異なる係員呼出対応を提供することができる。

また、第3実施例では、さらに、通知信号に含まれる機器IDに応じて、第2のタイムアウト時間を異ならせることもできる。その場合、第3実施例では、例えば、定価エリアの遊技機10の呼出ランプ14で呼出ボタン12が操作された場合の第2のタイムアウト時間を、ディスカウントエリアの遊技機10の呼出ランプ14で呼出ボタン12が操作された場合の第2のタイムアウト時間より長くすることができる。その結果、定価エリアの遊技機10の呼出ランプ14で呼出ボタン12が操作された場合には、ディスカウントエリアの遊技機10の呼出ランプ14で呼出ボタン12が操作された場合に比べて、第1の端末の呼出と第2の端末の呼出とがオーバーラップする時間がより長くなる。そのため、この場合も、定価エリアの遊技機10で遊技するユーザの要求により迅速に対応することができるようになる(接客重視)。一方、ディスカウントエリアで呼出が行われる場合、定価エリアで呼出が行われる場合に比べて、第1の端末の呼出と第2の端末の呼出とがオーバーラップする時間が短い。即ち、複数の係員を同時に呼出す時間が短い。遊技店内の係員を無駄に動かす時間を短くすることができる(経済性重視)。

(第4実施例)

第4実施例について説明する。第4実施例では、呼出信号が送付されていない待機状態の携帯端末50の数に応じて、第1のタイムアウト時間を異ならせる点が、第1実施例等とは異なる。例えば、図6の例に沿って説明すると、端末Bに呼出信号を送信する時点では、端末C、端末Dの2個の携帯端末50が待機状態で残っている。これに対し、端末Cに呼出信号を送信する時点では、端末Dのみ(1個のみ)が待機状態で残っている。このような場合に、第4実施例では、呼出管理装置70は、端末Bについての第1のタイムアウト時間より、端末Cについての第1のタイムアウト期間を長く設定する。これにより、端末Cに呼出信号を送信した後に、端末Dに呼出信号が送信されるまでの時間を長くすることができる。端末Dを所持する係員を、待機状態(フリーな状態)で確保しておくことができる。従って、第4実施例でも、遊技店内の係員を効率良く呼出すことができる。

(第5実施例)

第5実施例について説明する。例えば、上記の第1実施例では、図6に示すように、呼出管理装置70は、端末Bに呼出信号を送信した後に、第1のタイムアウト時間が経過すると、端末Cに呼出信号を送信する。その結果、端末Bの呼出動作と端末Cの呼出動作とがオーバーラップする。これに代えて、第5実施例では、呼出管理装置70は、端末Bに呼出信号を送信した後に、第1のタイムアウト時間が経過すると、まず、端末Bに解除信号を送信して端末Bの呼出動作を停止させる。次いで、呼出管理装置70は、端末Cに呼出信号を送信する。即ち、第5実施例では、端末Bの呼出動作と端末Cの呼出動作とがオーバーラップしない。また、第5実施例では、呼出管理装置70は、各携帯端末50について、第2のタイムアウト時間が経過することを監視しない。従って、第5実施例では、2人以上の係員が同時に呼出されることがない。そのため、2人以上の係員が同時に同じ呼出に対処してしまう等の不都合が発生しにくくなる。遊技店内の複数の係員を効率良く呼出すことができる。

(第6実施例)

第6実施例について説明する。図1に示すように、第6実施例では、遊技店内には、第1実施例で用いられる各機器に加えて、遊技機情報管理装置(いわゆるホールコンピュータ)200、島ユニット(図1の「SU」)202、台ユニット(図1の「DU」)204が設けられている。遊技機情報管理装置200は、遊技店内の各遊技機10の遊技状態情報(例えば、アウト数、セーフ数、特賞状態等)を管理するための管理サーバである。遊技機情報管理装置200は、遊技店内に1台のみ設けられている。島ユニット202は、遊技店内に設けられた複数の島のそれぞれに1台ずつ設けられている。島ユニット202は、対応する島に設けられている各遊技機10の遊技状態情報を取得する装置である。台ユニット204は、4台の遊技機10に対して1台設けられている。台ユニット204は、対応する4個の遊技機10の遊技状態情報を取得する装置である。台ユニット204は、対応する4台の遊技機10と通信可能に接続されている。また、台ユニット204は、台ユニット204が設けられている島の島ユニット202と通信可能に接続されている。各島ユニット202は、遊技機情報管理装置200と通信可能に接続されている。また、図1に示すように、遊技機情報管理装置200は、呼出管理装置70と通信可能に備えられている。

第6実施例では、各遊技機10は、所定時間毎に、自機に付与されている遊技機IDと、自機の遊技状態情報(例えば、アウト数、セーフ数、特賞状態等)を自機が接続されている台ユニット204に送信している。各台ユニット204は、4個の遊技機10から遊技状態情報を取得すると、取得した遊技状態情報を、自機が接続されている島ユニット202に送信する。各島ユニット202は、取得した遊技状態情報を、遊技機情報管理装置200に送信する。遊技機情報管理装置200は、各島ユニット202から遊技状態情報を取得すると、遊技機IDと遊技状態情報とを対応付けて記憶する。これにより、第6実施例では、遊技店内の各遊技機10の遊技状態情報が遊技機情報管理装置200に集められる。さらに、遊技機情報管理装置200は、各遊技機IDが示す遊技機10に接続されている呼出ランプ14の機器IDを、各遊技機IDと対応付けて記憶している。

第6実施例では、遊技中のユーザが呼出ランプ14の呼出ボタン12を操作する場合、各機器が以下のように動作する。ユーザが、呼出ランプ14の呼出ボタン12を操作すると、通知信号が呼出管理装置70に送信される。第6実施例では、通知信号には、機器IDのみが含まれ、稼動状態情報は含まれない。呼出管理装置70は、通知信号を受信すると、その通知信号に含まれる機器IDを含む要求信号を遊技機情報管理装置200に送信する。

遊技機情報管理装置200は、要求信号を受信すると、その要求信号に含まれる機器ID(呼出ランプ14)に対応する遊技機ID(遊技機10)を特定するとともに、その特定された遊技機IDに対応付けられている遊技状態情報を特定する。遊技機情報管理装置200は、上記の機器ID(呼出ランプ14)と、特定された遊技状態情報とを含む応答信号を呼出管理装置70に送信する。

呼出管理装置70の制御部72は、応答信号を受信すると、その応答信号に含まれる遊技状態情報(アウト数、セーフ数、特賞信号等)が示す遊技機10の稼動状態から、呼出内容を特定する。以下、呼出内容の特定手法を詳しく説明する。

(1.呼出内容「大当たり」が特定されるパターン)

例えば、応答信号に含まれる遊技状態情報(アウト数、セーフ数、特賞信号等)が、次の(a)〜(d)のいずれかを示す場合、遊技機10で遊技するユーザが玉箱を必要としている可能性が高い。その場合、制御部72は、通知信号の送信元の遊技機10で大当たりが発生していると判断する。その場合、制御部72は、呼出内容「大当たり」を特定する。

(a)遊技機10が特賞状態中であることを示す場合。制御部72は、呼出内容「大当たり(玉箱用意)」を特定してもよい。

(b)応答信号に含まれる遊技状態情報が、獲得玉(即ちセーフ数−アウト数)が上昇していることを示す場合。制御部72は、呼出内容「大当たり(玉箱用意)」を特定してもよい。

(c)前回の呼出し時からの獲得玉変異が1箱分近辺であることを示す(推測可能である)場合。なお、この場合、呼出管理装置70が、ユーザが現在使用中の玉箱内に収容されている玉数を推測する機能を備えていてもよい。制御部72は、呼出内容「大当たり(玉箱用意)」を特定してもよい。

(d)特賞状態終了直後の確変中(高確率状態中)であることを示す場合。遅れて払い出されるパチンコ玉がある場合や、ユーザによっては、大当たり後に落ち着いてから係員を呼ぶ場合があるためである。制御部72は、呼出内容「大当たり(玉箱用意)」を特定してもよい。

(2.呼出内容「トラブル」が特定されるパターン)

例えば、応答信号に含まれる遊技状態情報が、次の(e)〜(h)のいずれかを示す場合、遊技機10で遊技するユーザが何らかのトラブルに見舞われている可能性が高い。その場合、制御部72は、通知信号の送信元の遊技機10でトラブルが発生していると判断する。その場合、制御部72は、呼出内容「トラブル」を特定する。

(e)アウト数は増えているのにセーフ数が増えていないことを示す場合。この場合、玉詰まりの可能性が高い。この場合、制御部72は、呼出内容「トラブル(玉詰まり)」を特定してもよい。なお、制御部72は、遊技機10が特賞状態である場合、より緊急性が高い玉詰まりトラブルであることを特定してもよい。

(f)例えばパチンコ玉の貸出し単価が500円の場合(5個の売り上げ信号が受信される)において、5個未満の売り上げ信号しか受信されない場合。この場合、玉切れの可能性が高い。この場合、制御部72は、呼出内容「トラブル(玉切れ)」を特定してもよい。

(g)特賞状態ではないにもかかわらず、セーフ数が異常に増えていることを示す場合。この場合、遊技機10で不正行為が行われている可能性が高い。この場合、制御部72は、呼出内容「トラブル(不正行為)」を特定してもよい。この場合、不正行為を迅速に摘発することができる。

(h)アウト数、セーフ数等が増えておらず、遊技開始前であることを示す場合。この場合、ユーザが、遊技機10での遊び方が分からない等、係員に何かを尋ねたい場合である可能性がある。この場合、制御部72は、「トラブル(その他)」を特定してもよい。

次いで、制御部72は、特定した稼動状態(例えば「トラブル」)と、機器管理テーブル82とに従って、1個の端末IDを特定する。次いで、制御部72は、特定した端末IDに呼出信号を送信する。呼出信号を受信した携帯端末50は呼出動作を開始する。

第6実施例でも、上記の第1実施例と同様の作用効果を発揮することができる。なお、第6実施例では、遊技機情報管理装置200と呼出管理装置70とが「管理装置」の一例である。また、遊技機10と呼出ランプ14とが「遊技関連機器」の一例である。また、遊技機10が台ユニット202及び島ユニット204を介して遊技機情報管理装置200に送信する遊技状態情報(アウト数、セーフ数等)が、「稼動状態情報」の一例である。

(第7実施例)

第7実施例について説明する。図1に示すように、第7実施例では、遊技店内には、第1実施例で用いられる各機器に加えて、会員管理装置210が設けられている。会員管理装置210は、事前に遊技店において会員登録を行ったユーザに関する各種情報(ユーザID、貯玉数、持玉数、残金、等)を管理するための管理サーバである。図1に示すように、会員管理装置210は、各遊技機10の間に設けられているサンド18と通信可能に接続されている。また、会員管理装置210は、呼出管理装置70と通信可能である。

会員登録済みのユーザは会員カードを所有している。第7実施例では、会員登録済みのユーザが会員カードをサンド18のカード処理部18bに挿入する場合、各機器が以下のように動作する。会員登録済みのユーザは、自身の会員カードを、サンド18のカード処理部18bに挿入することができる。サンド18のカード処理部18bは、挿入された会員カードからユーザIDを読み出す。サンド18の制御部は、読み出されたユーザIDと、自機を示す機器ID(サンド18のID、又は、サンド18が接続されている遊技機10のID)とを含む会員カード挿入信号を会員管理装置210に送信する。

会員管理装置210は、会員カード挿入信号を受信すると、会員カード挿入信号に含まれるユーザIDとサンドIDとを含むユーザ来店信号を呼出管理装置70に転送する。呼出管理装置70の制御部72は、ユーザ来店信号を受信すると、ユーザ来店信号に含まれるユーザID及び機器IDに従って、1個の端末IDを特定する。例えば、制御部72は、来店信号に含まれるユーザIDが示すユーザと親しい係員が有する端末IDを特定することができる。次いで、制御部72は、特定した端末IDに呼出信号を送信する。呼出信号を受信した携帯端末50は呼出動作を開始する。

第7実施例では、例えば、上記のように、会員カードを挿入して遊技を開始しようとしたユーザと比較的親しい係員を呼び出し、その係員をユーザの下に派遣して挨拶をさせる等の会員サービスを実現することができる。

(第8実施例)

第8実施例について説明する。第8実施例は、基本的には上記の第1実施例と共通するが、呼出管理装置70の制御部72が、通知信号を受信した場合において、呼出信号を送信する送信先の端末IDを特定する方法が、上記の第1実施例とは異なる。

第8実施例でも、呼出管理装置70は、図4に示すような機器管理テーブルを記憶している。しかしながら、第8実施例では、機器管理テーブルは、図4の「呼出順序」の欄を設けていない。即ち、各組合せ情報130等は、機器ID(例えば「P001〜P100」)と、呼出内容(例えば「トラブル」)と、グループ(例えば「G1」)とが対応付けられた情報である。

第8実施例では、呼出管理装置70の制御部72は、通知信号を受信すると、まず、通知信号に含まれる稼動状態情報から、呼出内容(例えば、「トラブル」)を特定する。次いで、制御部72は、機器管理テーブル(図4参照)から、通知信号に含まれる機器ID(例えば「P001」)と、特定された呼出内容(例えば「トラブル」)に対応する機器情報(例えば図4の符号130)を特定する。次いで、呼出管理装置70の制御部72は、機器情報に含まれるグループ(例えば「G1」)を特定する。

次いで、制御部72は、図3の端末管理テーブル80に従って、特定されたグループ(例えば「G1」)に含まれる複数の端末IDのうち、1個の端末IDを特定する。具体的には、制御部72は、まず、特定されたグループ(例えば「G1」)に対応する複数の端末情報(例えば符号100〜106)を、図3の端末管理テーブル80から特定する。次いで、制御部72は、特定された複数の端末情報(例えば符号100〜106)のうち、前回時刻が最も前(例えば「11:10:01」)である端末情報(例えば符号100)を特定する。なお、他の実施例では、制御部72は、特定された複数の端末情報(例えば符号100〜106)のうち、積算時間が最も短い(例えば「8:45」)端末情報(例えば符号104)を特定してもよい。

次いで、制御部72は、特定された端末情報(例えば符号100)に含まれる端末ID(例えば「A」)を特定する。制御部72は、特定した端末IDに呼出信号を送信する。呼出信号を受信した携帯端末50は呼出動作を開始する。

この構成によると、遊技店内の各係員を、待機している時間の長さや、積算作業時間の長さ等に応じて、適切に呼出すことができる。従って、待機時間が長い係員を呼出すことにすれば、例えば、前回の作業完了時から、比較的長時間作業を行っていない係員を優先的に呼び出すことができる。積算作業時間の短い係員を呼出すことにすれば、例えば、あまり作業をしていない係員を優先的に呼び出すことができる。遊技店内の各係員が行う作業負担を平準化することができる。

以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。例えば、以下の変形例を採用してもよい。

(変形例1) 呼出管理装置70は、携帯端末50からOK信号を受信すると、呼出ボタン12が操作された呼出ランプ14に、所定の応答信号を送信するようにしてもよい。その場合、所定の応答信号を受信した呼出ランプ14には、「今係員が向かっています」等のメッセージを表示してもよい。これにより、呼出ボタン12を操作したユーザの元に係員が到着するまでにユーザが抱く不安感等を和らげ得る。

(変形例2) 上記の各実施例では、呼出管理装置70がOK信号を受信すると、携帯端末50に解除信号を送信するが、呼出管理装置70が解除信号を送信するタイミングは、これに限られない。したがって、例えば、呼出管理装置70は、係員が呼出ランプ14のもとに赴き、所定の点灯解除操作を行って呼出ランプ14を消灯した場合(例えば、呼出ランプ14から出力される呼出信号が“H”レベルから“L”レベルとなった場合等)に、解除信号を送信してもよい。また、玉貸し機等の遊技関連機器(例えば、サンド18)に呼出ボタンが設けられている場合もある。この場合も「所定の対応状態」に含まれる。遊技関連機器は、呼出しボタンが1回操作される毎にパルス信号が出力され、パルス信号が1回出力された状態を“呼出し状態”とし、2回出力された状態を“呼出し解除状態”としている場合もある。この場合、「所定の対応状態」は、遊技関連機器から2回目のパルス信号が出力された場合でもよい。また、例えば、呼出に対応した係員が必要な作業を完了させ、携帯端末50のOKボタン56を再度操作して完了信号を管理装置70する場合に、管理装置70が完了信号を受信したことをもって、「所定の対応状態」としてもよい。携帯端末50は、OKボタン56以外に、図示していない仕事完了ボタンを備えていてもよい。

(変形例3) 第1実施例では、呼出管理装置70は、図6に示すように、グループ「G1」に含まれる端末A〜端末Dに、1個ずつ順番に呼出信号を送信し、呼出動作を行わせる。これに限られず、呼出管理装置70は、例えば、グループ「G1」に含まれる端末A〜端末Dのうち、端末A及び端末Bの2個の端末に同時に呼出信号を送信して呼出動作を行わせ、その後、端末C及び端末Dに同時に呼出信号を送信して呼出動作を行わせるようにしてもよい。

(変形例4) サンド18のディスプレイ18aに呼出ボタン12を備えていてもよい。上記の通り、サンド18は、会員登録済みの会員が会員カードを挿入するためのカード処理部18bを備えている。この場合、ユーザによってサンド18の呼出ボタン12が操作されると、サンド18が接続されている会員管理装置(図1の符号210)は、通知信号とともに、会員カードを挿入したユーザに関連するユーザ情報を、呼出管理装置70に送信してもよい。呼出管理装置70は、受信したユーザ情報と、通知信号の内容に従って、1個の端末IDを特定し、特定された端末IDが示す携帯端末50に呼出信号を送信してもよい。ユーザ情報には、例えば、会員登録済か否か、会員になってからの期間、遊技内容から推測されるユーザの遊技熟練度、開店から同じ遊技機で遊技しているか否か、遊技開始以降大当たりを経験したか否か、等、ユーザを特徴づけるための各種情報が含まれる。

(変形例5) 上記の第1実施例では、遊技店内の機器の例として、呼出ランプ14、カードユニット20、計数機30、景品POS40等を挙げて説明した。遊技店内の機器は、これには限られず、例えば上記のサンド18、ホールコンピュータ等の遊技機情報管理装置、会員管理装置(会員サーバ)等、他の任意の機器を含んでもよい。この変形例における遊技店内の機器も、「遊技関連機器」の一例に含む。なお、図1に示した各機器の接続状況は一例であり、図及びその説明に限定されるものではない。各機器は、各機器の機能を果たすことができれば、どのように接続されていてもよい。各機器間の接続は、USB等のシリアル通信、イーサネット(登録商標)、無線通信等いかなる接続仕様であってもよい。例えば、「所定の検出状態が検出できない特定の場合」を判断することや、呼出信号を送信する携帯端末を選択することは、遊技機情報管理装置200が実施し、呼出管理装置70は、単に、遊技機情報管理装置200が判断したタイミングで、遊技機情報管理装置200が判断した携帯端末に呼出信号を送信するだけでもよい。呼出管理装置70は単なる呼出信号の送信器であってもよい。

(変形例6) 上記の第1実施例では、呼出ランプ14は、呼出ボタン12が操作されると、機器IDと、稼動状態情報(ボタン情報及び遊技情報)を含む通知信号を送信し、呼出管理装置70が、受信した通知信号に含まれる稼動状態情報に基づいて、呼出内容(例えば「トラブル」等)を特定している。これに代えて、呼出ランプ14は、呼出ボタン12が操作されると、呼出ランプ14が接続されている遊技機10の稼動状態から呼出内容を特定するようにしてもよい。その場合、呼出ランプ14は、呼出ボタン12が操作されると、機器IDと、呼出内容を示す呼出内容情報とを含む通知信号を呼出管理装置70に送信するようにしてもよい。本変形例は、呼出ボタン12がサンド18に設けられている場合において、サンド18の呼出ボタン12が操作される場合においても同様に適用可能である。

(変形例7) 上記の各実施例では、呼出管理装置70は、呼出ランプ14等の各機器から通知信号を受信している。これに代えて、呼出管理装置70は、呼出ランプ14等の各機器に所定期間毎に情報の送信を要求する信号を送信し(いわゆるポーリング)、各機器からエラー情報(例えば「トラブル」等)を取得するようにしてもよい。この態様も、遊技関連機器が呼出管理装置70に通知信号を送信する一態様に含むものとする。

(変形例8) 上記の各実施例では、呼出ボタン12は呼出ランプ14等の遊技関連機器に備えられている。これには限られず、呼出ボタン12が遊技関連機器とは別個に備えられていてもよい。例えば、無線で通知信号を発生できる呼出ボタン12を、サンド18と遊技機10の間に差し込んで備えておくこともできる。また、呼出ボタン12は、サンド18等に貼付するタイプの呼出ボタンであってもよい。呼出ボタン12が呼出ランプ14等の遊技関連機器と別体である場合、呼出ボタン12と各種遊技関連機器の組み合わせが、本発明の「遊技関連機器」であってもよい。

(変形例9) 携帯端末50は、OKボタン56、NGボタン58に加えて、ヘルプボタンを備えてもよい。この場合、携帯端末50を所持する係員(アルバイトスタッフ等)が、ヘルプボタンを押すと、店長やマネージャ等が所持する携帯端末50を呼出し可能としてもよい。この際、呼出の内容、緊急度、呼出し要求のあった機器等の情報を、携帯端末50に送信可能(あるいは転送可能)であってもよい。

(変形例10) 上記の第6実施例では、遊技店内には、呼出管理装置70に加えて、呼出管理装置70とは異なる遊技機情報管理装置200が設けられている。また、上記の第7実施例では、遊技店内に、呼出管理装置70に加えて、呼出管理装置70とは異なる会員管理装置210が設けられている。これに限られず、遊技店内には、呼出管理装置70の機能に加えて、遊技機情報管理装置200の機能や、会員管理装置210の機能をさらに含む1個の管理装置が設けられていてもよい。

(変形例11) 上記の第1実施例等では、呼出管理装置70は、図4の機器管理テーブル82において、機器ID、呼出内容、端末IDを対応付けて記憶している。これに限られず、機器IDと稼動状態情報に基づいて、呼出内容、及び、呼出信号を送信すべき端末IDを特定可能であれば、機器ID、稼動状態情報、呼出内容、端末IDの各情報が、複数個のテーブルに分かれて呼出管理装置70に記憶されていてもよい。

(変形例12) 上記の第6実施例では、遊技中のユーザが呼出ランプ14の呼出ボタン12を操作した結果、特定された端末IDが示す携帯端末50に呼出信号が送信される。これに限られず、上記の第6実施例において、遊技中のユーザによって呼出ボタン12の操作が行われない場合であっても、呼出管理装置70の制御部72が、1個の端末IDを特定し、特定された端末IDが示す携帯端末50に呼出信号を送信してもよい。具体的には各機器が以下のような処理を行う。まず、遊技機情報管理装置200は、各遊技機から所定時間毎に取得している各遊技機における遊技状態情報が、所定の呼出条件(例えば、遊技機10が特賞状態、玉詰まり状態、玉切れ状態になった場合等)を示す場合に、所定の報知信号を呼出管理装置70に自動的に送信する。この場合、報知信号は、所定の呼出条件を満たした遊技機を示す遊技機IDと、その遊技機の遊技状態情報を含む。呼出管理装置70は、報知信号を受信すると、上記と同様の手法によって、報知信号に含まれる遊技状態情報が示す遊技機10の稼動状態から呼出内容(例えば「大当たり」等)を特定する。次いで、上記と同様の手法によって、端末IDを特定し、特定された端末IDが示す携帯端末50に呼出信号を送信する。この場合、例えば遊技機10で遊技中のユーザが、玉詰まり等のトラブルに気付いていない場合でも、係員を派遣することができる。トラブルを迅速に解消することができる。この変形例では、呼出ランプ14は通知信号を呼出管理装置70に送信しない。この変形例では、呼出管理装置70と遊技機情報管理装置200とが「管理装置」の一例である(図1の破線部参照)。また、遊技機10が「遊技関連機器」の一例である。なお、本変形例において、呼出ランプ14と遊技機情報管理装置200とが互いに通信可能に接続されていてもよい。その場合、呼出ランプ14は、遊技機情報管理装置200に遊技状態情報を送信するようにしてもよい。遊技機情報管理装置200は、各呼出ランプ14から所定時間毎に取得している各遊技機における遊技状態情報が、所定の呼出条件(例えば、遊技機10が特賞状態、玉詰まり状態、玉切れ状態になった場合等)を示す場合に、上記の所定の報知信号を呼出管理装置70に自動的に送信するようにしてもよい。また、上記変形例では、各遊技機から所定時間毎に取得している各遊技機における遊技状態情報が所定の呼出条件を満たす場合を、遊技機情報管理装置200が判断する例について説明したが、呼出ランプ14からの遊技状態情報を受信している場合には、呼出管理装置70が判断することもできる。

(変形例13) 上記の第1実施例では、呼出ランプ14、カードユニット20、計数機30、景品POS40等の各機器において、呼出ボタンが操作された結果、特定された端末IDが示す携帯端末50に呼出信号が送信される。これに限られず、上記の第1実施例において、遊技中のユーザによって呼出ボタン12の操作が行われない場合であっても、呼出管理装置70の制御部72が、1個の端末IDを特定し、特定された端末IDが示す携帯端末50に呼出信号を送信してもよい。具体的には、本変形例では、呼出ランプ14、カードユニット20、計数機30、及び、景品POS40は、それぞれ、所定時間毎に、自機の状態(例えば、遊技機10におけるセーフ数や、カードユニット20の稼動信号等)を示す情報を呼出管理装置70に送信する。呼出管理装置70の制御部72は、受信する情報に基づいて、呼出ランプ14、カードユニット20、計数機30、景品POS40等の各機器にエラーが発生しているか否かを判断する。呼出管理装置70の制御部72は、エラーが発生していると判断すると、1個の端末IDを特定し、特定された端末IDが示す携帯端末50に呼出信号を送信する。

(変形例14) 上記の第1実施例では、携帯端末50は、呼出管理装置から呼出信号を受信すると、当該携帯端末50が振動及び表示の呼出動作を行う場合について説明した。これに限られず、遊技店内の係員が所持している携帯端末は、他の端末に対する呼出動作を仲介するものであってもよい。この場合、遊技店の係員が所持している携帯端末は、管理装置からの呼出信号を受信する機能と、呼出信号を他の端末に発信する機能を備えている。例えば、遊技店内の係員は、スマートフォン型の携帯端末を所持している。当該携帯端末は、呼出管理装置から呼出信号を受信すると、店外に居る係員が所持している端末(例えば、時計型)に呼出信号を発信する。すなわち、「呼出動作」は、他の端末に呼出信号を発信する動作をも含む。呼出信号を発信する経路は、インターネットや携帯電話網等を用いてもよい。これによれば、店外に居る係員にも適切に呼出しをかけることができる。なお、呼出管理装置が、直接的にインターネットや携帯電話網等を用い、店外に居る係員にも呼出信号を発信する構成としてもよい。

(変形例15) 呼出管理装置70、遊技機情報管理装置200等の各種管理装置が、呼出への係員の応答状況と結果を記憶していてもよい。この場合、管理装置は、携帯端末50と、当該携帯端末50を所持している係員の識別情報とを対応づけて記憶している。また、係員の応答状況は、さらに上位のサーバで管理されていてもよい。サーバは遊技店内に設置されていてもよいし、インターネット等を介して情報を送受信可能な状態で遊技店外に設置されていてもよい。このように、遊技機情報管理装置200や上位サーバ等が、係員やグループや遊技店等の単位で、呼出への対応回数や対応時刻や対応時間等を把握していれば、係員毎、グループ毎、遊技店毎等の勤怠集計帳票等を出力させることができる。また、係員の勤怠や熟練度を数値化し、係員の評価に用いることもできる。また、スタッフのシフト表や勤怠表等を作成することができる。

また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組合せに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成するものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。