JP5791404B2 - レンズ鏡筒およびそれを有する撮像装置 - Google Patents

レンズ鏡筒およびそれを有する撮像装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5791404B2 JP5791404B2 JP2011153874A JP2011153874A JP5791404B2 JP 5791404 B2 JP5791404 B2 JP 5791404B2 JP 2011153874 A JP2011153874 A JP 2011153874A JP 2011153874 A JP2011153874 A JP 2011153874A JP 5791404 B2 JP5791404 B2 JP 5791404B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- lens

- barrier

- lens barrel

- barrel

- group

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B11/00—Filters or other obturators specially adapted for photographic purposes

- G03B11/04—Hoods or caps for eliminating unwanted light from lenses, viewfinders or focusing aids

- G03B11/043—Protective lens closures or lens caps built into cameras

-

- G—PHYSICS

- G02—OPTICS

- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS

- G02B7/00—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements

- G02B7/02—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses

- G02B7/04—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification

- G02B7/10—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification by relative axial movement of several lenses, e.g. of varifocal objective lens

- G02B7/102—Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification by relative axial movement of several lenses, e.g. of varifocal objective lens controlled by a microcomputer

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B17/00—Details of cameras or camera bodies; Accessories therefor

- G03B17/02—Bodies

- G03B17/04—Bodies collapsible, foldable or extensible, e.g. book type

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B2205/00—Adjustment of optical system relative to image or object surface other than for focusing

-

- G—PHYSICS

- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY

- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR

- G03B2205/00—Adjustment of optical system relative to image or object surface other than for focusing

- G03B2205/0046—Movement of one or more optical elements for zooming

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- General Engineering & Computer Science (AREA)

- Optics & Photonics (AREA)

- Lens Barrels (AREA)

- Blocking Light For Cameras (AREA)

Description

図1は、本発明の実施形態に係るレンズ鏡筒の全体構成を示す第1の断面図であり、レンズ鏡筒がデジタルカメラ本体に沈胴している状態(沈胴状態)を示している。図2は、本発明の実施形態に係るレンズ鏡筒の全体構成を示す第2の断面図であり、レンズ鏡筒がデジタルカメラ本体から繰り出している状態(繰り出し状態、撮影可能状態)を示している。なお、より具体的には、図2は、WIDE撮影を行う撮影可能状態を示している。図3は、本発明の実施形態に係るレンズ鏡筒の分解斜視図である。

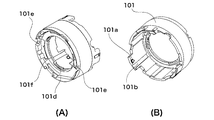

図6は、1群鏡筒ユニットの分解斜視図である。1群鏡筒ユニットは、第1レンズ群11を保持するレンズ保持枠である1群レンズ保持枠21と、1群レンズ保持枠21を保持する1群鏡筒101とを備えている。1群鏡筒101の前端には、シャッタとは別に非撮影時に撮影開口を閉じて撮影光学系を保護するレンズバリア機構が設けられる。レンズバリア機構は、第1バリア羽根22と第2バリア羽根23とからなるバリア羽根と、バリアドライブリング24と、バリア開きバネ25と、バリア閉じバネ26とで構成されており、バリアカバー27がレンズバリア機構を覆っている。なお、沈胴状態では、第1レンズ群11は、第1バリア羽根22及び第2バリア羽根23よりも光軸方向の後方(撮影者側)に位置する。

図10(A)は、バリア羽根(第1バリア羽根22及び第2バリア羽根23)の閉状態を示す正面図であり、図10(B)は、バリア羽根の開状態を示す正面図である。図11は、1群レンズ保持枠21と1群鏡筒101の正面図であり、(A)はバリア羽根が閉状態にあるときの状態を、(B)はバリア羽根が開状態にあるとき状態をそれぞれ示している。なお、図10(A)と図10(B)との構造的な対応は明らかであるため、図10(B)では符号の記載を省略している。

レンズ鏡筒10の繰り出し動作/繰り込み動作について、図1,2,12,13,14を参照して更に説明を続ける。図12(A),(B)及び図13(A),(B)は、レンズ鏡筒10の繰り出し動作時の1群レンズ保持枠21、バリアドライブリング24及び第2移動カム筒113の状態を示す図であり、上段は正面図、中段は側面図、下段は断面図である。なお、図12(A),(B)及び図13(A),(B)では、1群鏡筒101の全体は図示しないが、1群鏡筒101のフォロワピン101aを図示することによって、1群鏡筒101の光軸方向での動きを明らかにしている。

デジタルカメラの電源をオフにして、ズームモータ110aを逆方向に駆動させると、レンズ鏡筒10は繰り出し動作と逆の繰り込み(収納)動作を行い、沈胴状態へと遷移する。このとき、ズームモータ110aの駆動により第2移動カム筒113が反時計回りに回転を始めると、1群鏡筒101、2群鏡筒102及び3群レンズ保持部材103は、繰り出し時と同様に、カム嵌合によって光軸方向で繰り込み動作を行う。

以上の説明の通り、1群鏡筒101の内周にカム101dを持たせ、1群レンズ保持枠21をバリアドライブリング24の回転力でカム駆動させることで、レンズ鏡筒10の厚さ(光軸方向長さ)を薄く維持したまま、レンズ繰り出し量を増加させることができる。また、1群レンズ保持枠21と1群鏡筒101とは、撮影状態において当接しており、バリア開きバネ25によって付勢されているため、必ず一定の方向に1群レンズ保持枠21が片寄せされる。これにより、1群レンズ保持枠21の位置精度を高く維持することができ、光学性能を高く維持することができる。

以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に含まれる。さらに、上述した各実施形態は本発明の一実施形態を示すものにすぎず、各実施形態を適宜組み合わせることも可能である。

21a フォロワピン

22 第1バリア羽根

23 第2バリア羽根

24 バリアドライブリング

24e ツノ部

25 バリア開きバネ

101 1群鏡筒

101d カム

101f 回転係止部

113 第2移動カム筒

113d 1群移動用カム溝

113f 当接部

Claims (7)

- カムおよび第1の当接部が形成されており、レンズ鏡筒が沈胴状態から撮影状態に切り替えられる場合に光軸方向に移動する第1の筒と、

前記カムと係合するフォロワ部および第2の当接部が形成されており、レンズを保持し、前記カムにしたがって前記第1の筒に対して前記光軸方向に移動可能なレンズ保持部材と、

前記レンズの被写体側に配置された開閉可能なバリア部材と、

前記レンズ保持部材と連結され、前記バリア部材を開閉するために回転可能なバリア駆動部材と、

第2の筒と、

前記バリア駆動部材に取り付けられ、前記レンズ保持部材と前記バリア駆動部材とを所定の方向に付勢する付勢部材とを備えるレンズ鏡筒であって、

前記レンズ保持部材は、前記バリア駆動部材の回転によって前記第1の筒に対して前記光軸方向に相対的に移動し、

前記レンズ鏡筒が前記沈胴状態にある場合に、前記第2の筒は、前記付勢部材の付勢力に抗する方向に前記レンズ保持部材と前記バリア駆動部材とを回転させ、

前記レンズ鏡筒が前記撮影状態にある場合に、前記第1の当接部と前記第2の当接部とが当接することで、前記カムと前記フォロワ部との係合が外れることを防止することを特徴とするレンズ鏡筒。 - 前記第2の筒は、前記レンズ保持部材と前記バリア駆動部材とを回転させる切り欠き部を有し、

前記バリア駆動部材は、前記レンズ鏡筒が前記沈胴状態である場合に前記切り欠き部に当接すると共に、前記レンズ鏡筒が前記撮影状態である場合に前記切り欠き部から離間する突出部を有し、

前記切り欠き部と前記突出部とは、レンズ鏡筒が前記沈胴状態から前記撮影状態に切り替わるまで前記光軸方向で重なることを特徴とする請求項1記載のレンズ鏡筒。 - 前記レンズ保持部材には、前記バリア駆動部材と連結される連結部が形成されており、

前記連結部および前記第1の当接部は、一体化されて、前記レンズ保持部材の外周面に突出形成されていることを特徴とする請求項1又は2記載のレンズ鏡筒。 - 前記レンズは、前記レンズ鏡筒が前記沈胴状態である場合に、前記光軸方向において前記バリア部材よりも後方に配置され、

前記レンズ鏡筒が前記撮影状態である場合に、前記レンズの一部が前記光軸方向において前記バリア部材と重なる位置に繰り出されることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載のレンズ鏡筒。 - 前記付勢部材は、前記バリア部材が開くように前記バリア駆動部材を付勢することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載のレンズ鏡筒。

- 前記レンズ保持部材が有する前記フォロワ部は、光軸方向に並ぶ2つのピン形状部であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載のレンズ鏡筒。

- 繰り出し状態のときに撮影可能となるレンズ鏡筒を備える撮像装置であって、

前記レンズ鏡筒は、

カムおよび第1の当接部が形成されており、レンズ鏡筒が沈胴状態から撮影状態に切り替えられる場合に光軸方向に移動する第1の筒と、

前記カムと係合するフォロワ部および第2の当接部が形成されており、レンズを保持し、前記カムにしたがって前記第1の筒に対して前記光軸方向に移動可能なレンズ保持部材と、

前記レンズの被写体側に配置された開閉可能なバリア部材と、

前記レンズ保持部材と連結され、前記バリア部材を開閉するために回転可能なバリア駆動部材と、

第2の筒と、

前記バリア駆動部材に取り付けられ、前記レンズ保持部材と前記バリア駆動部材とを所定の方向に付勢する付勢部材とを備え、

前記レンズ保持部材は、前記バリア駆動部材の回転によって前記第1の筒に対して前記光軸方向に相対的に移動し、

前記レンズ鏡筒が前記沈胴状態にある場合に、前記第2の筒は、前記付勢部材の付勢力に抗する方向に前記レンズ保持部材と前記バリア駆動部材とを回転させ、

前記レンズ鏡筒が前記撮影状態にある場合に、前記第1の当接部と前記第2の当接部とが当接することで、前記カムと前記フォロワ部との係合が外れることを防止することを特徴とする撮像装置。

Priority Applications (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2011153874A JP5791404B2 (ja) | 2011-07-12 | 2011-07-12 | レンズ鏡筒およびそれを有する撮像装置 |

| US13/542,082 US8774615B2 (en) | 2011-07-12 | 2012-07-05 | Lens barrel that performs photographic lens extension and retraction, image pickup apparatus including lens barrel |

| CN201210238759.4A CN102879883B (zh) | 2011-07-12 | 2012-07-10 | 进行摄影镜头伸出和缩回的镜筒、包括镜筒的摄像设备 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2011153874A JP5791404B2 (ja) | 2011-07-12 | 2011-07-12 | レンズ鏡筒およびそれを有する撮像装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2013020128A JP2013020128A (ja) | 2013-01-31 |

| JP2013020128A5 JP2013020128A5 (ja) | 2014-08-28 |

| JP5791404B2 true JP5791404B2 (ja) | 2015-10-07 |

Family

ID=47481270

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2011153874A Expired - Fee Related JP5791404B2 (ja) | 2011-07-12 | 2011-07-12 | レンズ鏡筒およびそれを有する撮像装置 |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US8774615B2 (ja) |

| JP (1) | JP5791404B2 (ja) |

| CN (1) | CN102879883B (ja) |

Families Citing this family (11)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6150505B2 (ja) * | 2012-12-06 | 2017-06-21 | キヤノン株式会社 | レンズ鏡筒およびそれを備えた撮像装置 |

| JP6271973B2 (ja) * | 2013-11-29 | 2018-01-31 | キヤノン株式会社 | レンズ鏡筒および撮像装置 |

| JP6234205B2 (ja) * | 2013-12-17 | 2017-11-22 | キヤノン株式会社 | 光学機器 |

| CN109143770A (zh) * | 2016-08-26 | 2019-01-04 | 王雪梅 | 一种特效摄影镜头 |

| JP6737095B2 (ja) * | 2016-09-13 | 2020-08-05 | コニカミノルタ株式会社 | レンズ鏡胴 |

| JP2018120020A (ja) * | 2017-01-23 | 2018-08-02 | 日本電産コパル株式会社 | 撮像装置 |

| JP6539310B2 (ja) * | 2017-07-21 | 2019-07-03 | キヤノン株式会社 | レンズ装置および撮像装置 |

| US10739552B2 (en) * | 2018-02-21 | 2020-08-11 | Panavision International, L.P. | Internally slotted cam for lens system |

| JP7155036B2 (ja) * | 2019-02-18 | 2022-10-18 | キヤノン株式会社 | レンズ装置及び撮像装置 |

| CN112363363B (zh) * | 2019-07-26 | 2022-04-01 | 中强光电股份有限公司 | 镜头结构及投影装置 |

| CN111050044B (zh) * | 2019-12-24 | 2021-06-25 | 维沃移动通信(杭州)有限公司 | 电子设备 |

Family Cites Families (11)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP3689339B2 (ja) * | 2001-02-08 | 2005-08-31 | ペンタックス株式会社 | レンズ鏡筒 |

| JP4641203B2 (ja) * | 2005-03-07 | 2011-03-02 | 株式会社リコー | レンズ鏡胴、このレンズ鏡胴を用いたカメラ及び携帯型情報端末装置 |

| JP4883276B2 (ja) * | 2006-03-06 | 2012-02-22 | コニカミノルタオプト株式会社 | レンズ鏡胴及び撮像装置 |

| JP4789659B2 (ja) * | 2006-03-14 | 2011-10-12 | 富士フイルム株式会社 | レンズ鏡筒及びカメラ |

| JP4841336B2 (ja) * | 2006-07-04 | 2011-12-21 | 株式会社リコー | レンズ鏡筒およびカメラ |

| JP5137351B2 (ja) * | 2006-07-24 | 2013-02-06 | キヤノン株式会社 | レンズ鏡筒ユニット |

| JP2008046503A (ja) * | 2006-08-18 | 2008-02-28 | Olympus Imaging Corp | レンズ鏡筒 |

| JP4897535B2 (ja) * | 2007-03-29 | 2012-03-14 | セイコープレシジョン株式会社 | レンズ駆動装置 |

| JP2009086175A (ja) * | 2007-09-28 | 2009-04-23 | Fujifilm Corp | レンズ装置及び撮像装置 |

| JP2009265517A (ja) * | 2008-04-28 | 2009-11-12 | Tamron Co Ltd | レンズ装置および撮像装置 |

| JP5498055B2 (ja) * | 2009-05-14 | 2014-05-21 | オリンパスイメージング株式会社 | レンズ鏡筒および撮像装置 |

-

2011

- 2011-07-12 JP JP2011153874A patent/JP5791404B2/ja not_active Expired - Fee Related

-

2012

- 2012-07-05 US US13/542,082 patent/US8774615B2/en not_active Expired - Fee Related

- 2012-07-10 CN CN201210238759.4A patent/CN102879883B/zh not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN102879883B (zh) | 2014-12-24 |

| US8774615B2 (en) | 2014-07-08 |

| JP2013020128A (ja) | 2013-01-31 |

| CN102879883A (zh) | 2013-01-16 |

| US20130016961A1 (en) | 2013-01-17 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5791404B2 (ja) | レンズ鏡筒およびそれを有する撮像装置 | |

| JP4744939B2 (ja) | レンズ鏡筒 | |

| JP4744963B2 (ja) | レンズ鏡筒 | |

| JP5383347B2 (ja) | レンズ鏡筒及び撮像装置 | |

| JP4537892B2 (ja) | レンズ鏡筒 | |

| JP5790321B2 (ja) | レンズ鏡胴 | |

| JP2010072060A (ja) | 撮像装置 | |

| JP5122346B2 (ja) | レンズ鏡筒 | |

| US8780469B2 (en) | Lens barrel and image pickup apparatus | |

| JP2009251063A (ja) | レンズ鏡筒 | |

| JP2010271492A (ja) | バリア装置 | |

| JP5959996B2 (ja) | レンズ鏡筒 | |

| JP4692033B2 (ja) | レンズ鏡筒 | |

| JP5575101B2 (ja) | 撮像素子保持装置、レンズ鏡筒及び撮像装置 | |

| JP6272047B2 (ja) | 光学機器 | |

| JP4537896B2 (ja) | 撮像装置 | |

| JP2017040797A (ja) | レンズ鏡筒、及び撮像装置 | |

| JP5788340B2 (ja) | レンズ鏡筒の遮光構造 | |

| JP2012053412A (ja) | レンズ鏡胴及び撮像装置 | |

| JP2004151137A (ja) | 撮影装置 | |

| JP4472389B2 (ja) | ズームレンズ鏡筒 | |

| JP2004252365A (ja) | レンズ鏡筒 | |

| JP2019168561A (ja) | レンズ鏡筒及び撮像装置 | |

| JP2014115335A (ja) | レンズ鏡筒およびそれを備えた撮像装置 | |

| JP2007199260A (ja) | レンズ鏡筒およびカメラ |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140710 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20140710 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20150323 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20150331 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150527 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20150707 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20150804 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 5791404 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |