JP5534412B2 - 現像装置並びにこれを備える画像形成装置及びプロセスカートリッジ - Google Patents

現像装置並びにこれを備える画像形成装置及びプロセスカートリッジ Download PDFInfo

- Publication number

- JP5534412B2 JP5534412B2 JP2010027208A JP2010027208A JP5534412B2 JP 5534412 B2 JP5534412 B2 JP 5534412B2 JP 2010027208 A JP2010027208 A JP 2010027208A JP 2010027208 A JP2010027208 A JP 2010027208A JP 5534412 B2 JP5534412 B2 JP 5534412B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- developer

- carrier

- magnetic

- developing sleeve

- magnetic field

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Magnetic Brush Developing In Electrophotography (AREA)

- Dry Development In Electrophotography (AREA)

Description

さらに、特許文献2には、磁極配置によって剤離れ性の更なる向上を図るために、現像領域を通過した後の現像剤を現像剤担持体から離脱させるための剤離れ部における磁気力に着目し、現像剤規制部材に対して現像剤担持体による現像剤搬送方向上流側の現像剤担持体外周面外方に磁石を配置し、その磁石の配置位置や磁力の大きさを規定することで現像剤の現像剤担持体への再吸着を防止する現像装置が開示されている。

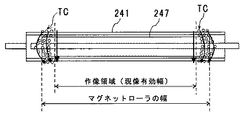

マグネットローラ247に設けられている磁極は、剤離れ部では剤離れ上流極(N2)と剤離れ下流極(N3)との同極(N極)が隣接しているのに対し、剤離れ部以外の部分ではN極とS極との異極が隣接している。剤離れ部以外の部分では隣接する異極同士が現像剤搬送を行っている為に、SからNへ、またNからSへ現像剤は引き付けられ端部に膨れることなく流れていく。これに対し、剤離れ部ではこの部分が同極であるため反発しあい、特にマグネットローラ端部領域では、回転軸方向の外側へむかう磁気成分が強くなるために、図21(c)、図22に示すように現像剤が挙動し、現像剤の連れ回りが生じる。このような現像剤の連れ回りが発生しているマグネットローラ端部領域も現像有効幅内となるように構成すると、現像スリーブ軸方向における画像両端部分で、現像剤の連れ回りによって、現像剤収容槽からのトナーが補充されないために画像濃度の低下が生じ、画像濃度ムラが発生してしまう。

他の対応策としては、マグネットローラを固定する固定軸を非磁性部材にすることにより、マグネットローラの磁極から固定軸へ磁力線が向かわないようにすることが考えられる。これにより、固定軸の非磁性部材としては、ステンレスやアルムニウムが考えられるが、ステンレスを用いるとコスト高になり、アルミニウムを用いると強度不足になってしまう。

また、請求項2の発明は、請求項1の現像装置において、上記二成分現像剤を上記現像剤担持体から離脱させる位置で上記中空体の上記凹部を有する外周面の移動によって発生する該現像剤担持体の回転軸方向における該二成分現像剤の移動方向下流側の該磁界発生部材の端部において上記剤離れ極に該中空体を介して対向するように、該剤離れ極と同極の磁極を有する磁界発生手段を設けたことを特徴とするものである。

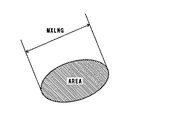

また、請求項3の発明は、非磁性部材からなる回転駆動可能なスリーブ状の中空体の内部に磁界発生手段が配置され該磁界発生手段の磁力により該中空体の外周面上に磁性キャリアとトナーとを含む二成分現像剤を担持して搬送する現像剤担持体と、該現像剤担持体上に担持される二成分現像剤を収容する現像剤収容部と、二成分現像剤を攪拌しながら該現像剤担持体の回転軸方向に沿って搬送する攪拌搬送部材と、該現像剤担持体に担持された二成分現像剤の層厚を規制する現像剤規制部材とを備え、上記現像剤収容部内から上記磁界発生手段の磁力により上記現像剤担持体上に担持した二成分現像剤を、上記現像剤規制部材により規制した後に潜像担持体と対向する現像領域を通過させ、再び現像剤収容部内に戻す現像装置であって、上記磁界発生手段は、上記現像領域を通過した後の二成分現像剤を上記現像剤担持体から離脱させるための磁力を発生させるための剤離れ用磁極を有する磁界発生部材を有し、上記現像剤担持体の中空体は、その外周面に、長円状又は楕円状の凹部を、その凹部の長手方向が該現像剤担持体の回転軸方向に対して斜めに角度を有し互いに間隔をあけて分布するように複数設けたものであり、上記二成分現像剤を上記現像剤担持体から離脱させる位置で上記中空体の上記凹部を有する外周面の移動によって発生する該現像剤担持体の回転軸方向の一方の端部側への該二成分現像剤の移動を抑制する手段を備え、上記二成分現像剤を上記現像剤担持体から離脱させる位置で上記中空体の上記凹部を有する外周面の移動によって発生する該現像剤担持体の回転軸方向における該二成分現像剤の移動方向下流側の該磁界発生部材の端部において上記剤離れ極に該中空体を介して対向するように、該剤離れ極と同極の磁極を有する磁界発生手段を設け、上記剤離れ極と同極の磁極を有する磁界発生手段を、上記現像剤担持体の回転軸方向における上記磁界発生部材の両端部において該剤離れ極に上記中空体を介して対向するようにそれぞれ設け、上記中空体の上記凹部を有する外周面の移動によって発生する上記現像剤担持体の回転軸方向における二成分現像剤の移動方向下流側にある該磁界発生手段で発生する該中空体の外周面上の磁力が、該二成分現像剤の移動方向上流側にある該磁界発生手段で発生する磁力よりも強いことを特徴とするものである。

また、請求項4の発明は、請求項1乃至3のいずれかの現像装置において、上記剤離れ磁極は、互いに隣接した同極の第1磁極及び第2磁極で構成されていることを特徴とするものである。

また、請求項5の発明は、潜像担持体と、該潜像担持体と対向する現像領域に磁性キャリアとトナーとを含む二成分現像剤を搬送して該潜像担持体上の潜像に該トナーを付着させて現像する現像装置とを一体的に支持し、該現像装置による現像によって得られるトナー像を該潜像担持体上から最終的に記録材上へ転移させることで該記録材上に画像を形成する画像形成装置に対して着脱自在なプロセスカートリッジにおいて、上記現像装置は、請求項1乃至4のいずれかの現像装置であることを特徴とするものである。

また、請求項6の発明は、潜像担持体と、該潜像担持体と対向する現像領域に磁性キャリアとトナーとを含む二成分現像剤を搬送して該潜像担持体上の潜像に該トナーを付着させて現像する現像装置とを一体的に支持し、該現像装置による現像によって得られるトナー像を該潜像担持体上から最終的に記録材上へ転移させることで該記録材上に画像を形成する画像形成装置に対して着脱自在なプロセスカートリッジを備えた画像形成装置において、上記プロセスカートリッジは、請求項5のプロセスカートリッジであることを特徴とするものである。

また、請求項7の発明は、請求項6の画像形成装置において、上記プロセスカートリッジを複数備えたことを特徴とするものである。

また、請求項8の発明は、請求項6又は7の画像形成装置において、上記トナーは、体積平均粒径が3μm以上8μm以下であり、体積平均粒径(Dv)と個数平均粒径(Dn)との比(Dv/Dn)が1.00〜1.40の範囲にあるトナーであることを特徴とするものである。

また、請求項9の発明は、請求項6、7又は8の画像形成装置において、上記トナーは、形状係数SF−1が100〜180の範囲にあり、形状係数SF−2が100〜180の範囲にあるトナーであることを特徴とするものである。

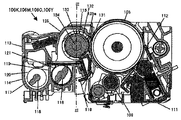

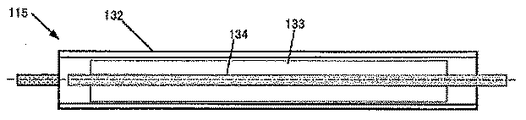

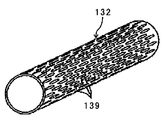

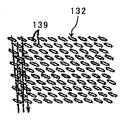

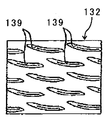

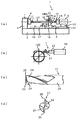

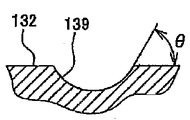

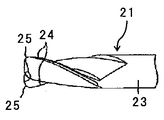

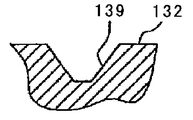

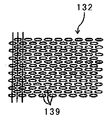

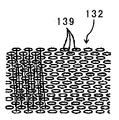

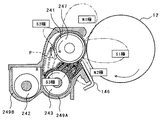

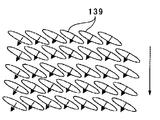

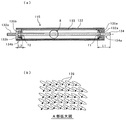

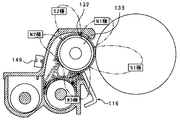

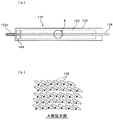

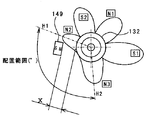

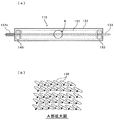

図1は、本発明の一実施形態に係る画像形成装置の構成を正面からみた説明図である。図2は、図1に示された画像形成装置の本発明の一実施形態にかかる現像装置の断面図である。図3は、図2中のIII−III線に沿う断面図である。図4は、図1に示された現像装置の現像スリーブの斜視図である。図5は、図4に示された現像スリーブの外表面の展開図である。

トナーの形状が球形に近くなると、トナーとトナーあるいはトナーと感光体との接触状態が点接触になるために、トナー同士の吸着力は弱くなり従って流動性が高くなり、また、トナーと感光体との吸着力も弱くなって、転写率は高くなる。形状係数SF−1、SF−2のいずれかが180を超えると、転写率が低下するため好ましくない。

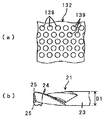

図24(a)は現像ローラを側面から見た断面図であり、図24(b)は現像スリーブ表面の拡大図である。図示の現像ローラは、二成分現像方式では一般的で安価な現像ローラである。

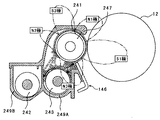

図29(a)は、現像スリーブ回転軸方向に関する位置がマグネットローラ133の長手方向の右側端部よりも外側となる位置に、さらに第2の磁界発生手段としての磁石150を配置した説明図であり、同図(b)は現像スリーブ表面の拡大図である。左端部側の磁石149に加えて右端部側に第2の磁界発生手段としての磁石150を配置することにより、現像スリーブ右端部側の現像剤の連れ回りも解消することができる。

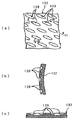

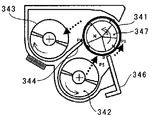

図30は本発明の他の実施形態に係る現像装置の一例である。

図示例の現像装置は、内部に配置した磁界発生手段347により周囲に複数の磁極が形成された現像剤担持体341と、この現像剤担持体341の下方に対向するように配設されるとともに、現像剤担持体341に担持された現像剤の量を規制する現像剤規制部材346と、装置内に収容された現像剤を長手方向に搬送して循環経路を形成する2つの搬送部材とを備えている。また、複数の搬送部材は、現像剤担持体341に略下方に対向配置され、現像剤を長手方向に搬送しながら現像剤担持体341に現像剤を供給する第一の現像剤搬送部材342と、現像剤担持体341に対向し、現像担持体341から離脱した現像剤と補給トナーと混合攪拌する第二の現像剤搬送部材343とを有して現像剤を一方向に循環搬送させ、第一の現像剤搬送部材342と第二の現像剤搬送部材343との間に現像剤の往来を規制する仕切り部材344を有する現像装置である。このような構成の現像装置にも本発明を適用することで、現像剤回収側の剤嵩が高い側での端部連れ廻り余裕度を向上させ、より大きな効果を発揮することができる。

また、本実施形態によれば、現像剤を現像ローラ115から離脱させる位置で現像スリーブ132の凹み139を有する外周面の移動によって発生する現像ローラ回転軸方向における現像剤移動方向下流側のマグネットローラ133の端部において剤離れ極(N2極,N3極)に現像スリーブ132を介して対向するように、剤離れ極(N2極,N3極)と同極の磁極を有する磁界発生手段としての磁石149を設けてもよい。この磁石149は、N2極及びN3極の磁力により現像スリーブ132上の現像剤に現像スリーブ132から離れる方向へ向かう剥離力を作用させる現像スリーブ上の剤離れ領域内の回転軸方向端部領域を通過する磁力線を、回転軸方向内側へ変位させる磁界を発生させるものである。具体的には、N2極及びN3極と同極(N極)の磁極面の位置が、現像スリーブ132による現像剤搬送方向(スリーブ表面移動方向)に関しては現像スリーブ132上におけるN2極による法線方向磁束密度の最大地点の法線H1から、現像スリーブ132上におけるN3磁極による法線方向磁束密度の最大地点の法線H2までの間となり、現像スリーブ回転軸方向に関しては、マグネットローラ133の本体部分の長手方向端部よりも外側となるように、磁石149を配置している。これにより、上述したとおり、マグネットローラ133の対向領域のうち現像スリーブ132上の剤離れ領域内における現像スリーブ回転軸方向端部領域での磁力線の向きを、現像スリーブ回転軸方向に対して直交する方向へ近づけることができる。従って、この端部領域における剥離力が向上するので、この端部領域でも現像剤に剥離力を有効に作用させ、現像スリーブ132の外周面から現像剤を効率よく離脱させることができる。その結果、マグネットローラ133の対向領域のうち現像剤の連れ回りが生じる幅(現像ローラ回転軸方向の長さ)を狭くすることができる。よって、マグネットローラ133の対向領域の幅を短くしても、現像剤の連れ回りによる画像濃度ムラを発生させることなく、従来と同じ現像有効幅を実現でき、現像スリーブ回転軸方向における現像装置の小型化を達成できる。

また、上記実施形態によれば、ドクタブレード116に対して現像スリーブ132による現像剤搬送方向上流側の現像スリーブ外周面外方であって、現像スリーブ132の回転軸方向両端部側の他端部側の位置に、剤離れ極(N2極,N3極)とに対向するように剤離れ極(N2極,N3極)と同極の第2の磁界発生手段としての磁石150を更に設けてもよい。現像ローラ回転軸方向における現像剤移動方向下流側のマグネットローラ133の一方の端部側だけでなく他方の端部側に磁石150を設けることにより、当該他方の端部側での現像剤の連れ回りも防ぐことができる。ここで、磁石149の磁力は記磁石150の磁力よりも強くするのが好ましい。この場合は、現像スリーブ132の楕円状の凹み139から現像剤が離れるときに、その凹み139によって現像ローラ回転軸方向における上記一方の端部側へ搬送されようとする現像剤の移動を規制し、両端部側の剤離れ性を略均等に良くすることが可能となる。

また、上記実施形態によれば、現像剤を構成するトナーの体積平均粒径は3〜8μmである。また、体積平均粒径(Dv)と個数平均粒径(Dn)との比(Dv/Dn)は1.00〜1.40の範囲にある。600dpi以上の微少ドットを再現するために、(Dv/Dn)が1.00に近いほど粒径分布がシャープであることを示す。このような小粒径で粒径分布の狭いトナーでは、トナーの帯電量分布が均一になり、地肌かぶりの少ない高品位な画像を得ることができ、また、静電転写方式では転写率を高くすることができる。

また、上記実施形態によれば、現像剤を構成するトナーの形状係数SF−1は100〜180、形状係数SF−2は100〜180の範囲にある。SF−1の値が100の場合、トナーの形状は真球となり、SF−1の値が大きくなるほど不定形になる。SF−2の値が100の場合、トナー表面に凹凸が存在しなくなり、SF−2の値が大きくなるほどトナー表面の凹凸が顕著になる。形状係数SF−1、SF−2のいずれかが180を超えると、転写率が低下するため好ましくない。

106Y,106M,106C,106K プロセスカートリッジ

108 感光体ドラム

109 帯電ローラ

113 現像装置

114 現像剤供給部

115 現像ローラ

116 ドクタブレード

117 現像剤収容槽

118 攪拌スクリュー

125 ケース

131 現像領域

132 現像スリーブ

133 マグネットローラ

134(134a,134b) マグネットローラ軸

139 凹み

149,150 磁石

TC 現像剤

Claims (9)

- 非磁性部材からなる回転駆動可能なスリーブ状の中空体の内部に磁界発生手段が配置され該磁界発生手段の磁力により該中空体の外周面上に磁性キャリアとトナーとを含む二成分現像剤を担持して搬送する現像剤担持体と、

該現像剤担持体上に担持される二成分現像剤を収容する現像剤収容部と、

二成分現像剤を攪拌しながら該現像剤担持体の回転軸方向に沿って搬送する攪拌搬送部材と、

該現像剤担持体に担持された二成分現像剤の層厚を規制する現像剤規制部材とを備え、

上記現像剤収容部内から上記磁界発生手段の磁力により上記現像剤担持体上に担持した二成分現像剤を、上記現像剤規制部材により規制した後に潜像担持体と対向する現像領域を通過させ、再び現像剤収容部内に戻す現像装置であって、

上記磁界発生手段は、上記現像領域を通過した後の二成分現像剤を上記現像剤担持体から離脱させるための磁力を発生させるための剤離れ用磁極を有する磁界発生部材を有し、

上記現像剤担持体の中空体は、その外周面に、長円状又は楕円状の凹部を、その凹部の長手方向が該現像剤担持体の回転軸方向に対して斜めに角度を有し互いに間隔をあけて分布するように複数設けたものであり、

上記二成分現像剤を上記現像剤担持体から離脱させる位置で上記中空体の上記凹部を有する外周面の移動によって発生する該現像剤担持体の回転軸方向の一方の端部側への該二成分現像剤の移動を抑制する手段を備え、

上記磁界発生部材の長手方向両端部に、その磁界発生部材の本体部分から長手方向外側に延在する磁性体からなる支持軸を有し、

上記磁界発生部材の両端部にある上記支持軸は、長手方向の長さが互いに異なり、

上記二成分現像剤を上記現像剤担持体から離脱させる位置で上記中空体の上記凹部を有する外周面の移動によって発生する該現像剤担持体の回転軸方向における該二成分現像剤の移動方向下流側にある上記磁界発生部材の一方の支持軸の長さが、該磁界発生部材の他方の支持軸よりも短いことを特徴とする現像装置。 - 請求項1の現像装置において、

上記二成分現像剤を上記現像剤担持体から離脱させる位置で上記中空体の上記凹部を有する外周面の移動によって発生する該現像剤担持体の回転軸方向における該二成分現像剤の移動方向下流側の該磁界発生部材の端部において上記剤離れ極に該中空体を介して対向するように、該剤離れ極と同極の磁極を有する磁界発生手段を設けたことを特徴とする現像装置。 - 非磁性部材からなる回転駆動可能なスリーブ状の中空体の内部に磁界発生手段が配置され該磁界発生手段の磁力により該中空体の外周面上に磁性キャリアとトナーとを含む二成分現像剤を担持して搬送する現像剤担持体と、

該現像剤担持体上に担持される二成分現像剤を収容する現像剤収容部と、

二成分現像剤を攪拌しながら該現像剤担持体の回転軸方向に沿って搬送する攪拌搬送部材と、

該現像剤担持体に担持された二成分現像剤の層厚を規制する現像剤規制部材とを備え、

上記現像剤収容部内から上記磁界発生手段の磁力により上記現像剤担持体上に担持した二成分現像剤を、上記現像剤規制部材により規制した後に潜像担持体と対向する現像領域を通過させ、再び現像剤収容部内に戻す現像装置であって、

上記磁界発生手段は、上記現像領域を通過した後の二成分現像剤を上記現像剤担持体から離脱させるための磁力を発生させるための剤離れ用磁極を有する磁界発生部材を有し、

上記現像剤担持体の中空体は、その外周面に、長円状又は楕円状の凹部を、その凹部の長手方向が該現像剤担持体の回転軸方向に対して斜めに角度を有し互いに間隔をあけて分布するように複数設けたものであり、

上記二成分現像剤を上記現像剤担持体から離脱させる位置で上記中空体の上記凹部を有する外周面の移動によって発生する該現像剤担持体の回転軸方向の一方の端部側への該二成分現像剤の移動を抑制する手段を備え、

上記二成分現像剤を上記現像剤担持体から離脱させる位置で上記中空体の上記凹部を有する外周面の移動によって発生する該現像剤担持体の回転軸方向における該二成分現像剤の移動方向下流側の該磁界発生部材の端部において上記剤離れ極に該中空体を介して対向するように、該剤離れ極と同極の磁極を有する磁界発生手段を設け、

上記剤離れ極と同極の磁極を有する磁界発生手段を、上記現像剤担持体の回転軸方向における上記磁界発生部材の両端部において該剤離れ極に上記中空体を介して対向するようにそれぞれ設け、

上記中空体の上記凹部を有する外周面の移動によって発生する上記現像剤担持体の回転軸方向における二成分現像剤の移動方向下流側にある該磁界発生手段で発生する該中空体の外周面上の磁力が、該二成分現像剤の移動方向上流側にある該磁界発生手段で発生する磁力よりも強いことを特徴とする現像装置。 - 請求項1乃至3のいずれかの現像装置において、

上記剤離れ磁極は、互いに隣接した同極の第1磁極及び第2磁極で構成されていることを特徴とする現像装置。 - 潜像担持体と、該潜像担持体と対向する現像領域に磁性キャリアとトナーとを含む二成分現像剤を搬送して該潜像担持体上の潜像に該トナーを付着させて現像する現像装置とを一体的に支持し、該現像装置による現像によって得られるトナー像を該潜像担持体上から最終的に記録材上へ転移させることで該記録材上に画像を形成する画像形成装置に対して着脱自在なプロセスカートリッジにおいて、

上記現像装置は、請求項1乃至4のいずれかの現像装置であることを特徴とするプロセスカートリッジ。 - 潜像担持体と、該潜像担持体と対向する現像領域に磁性キャリアとトナーとを含む二成分現像剤を搬送して該潜像担持体上の潜像に該トナーを付着させて現像する現像装置とを一体的に支持し、該現像装置による現像によって得られるトナー像を該潜像担持体上から最終的に記録材上へ転移させることで該記録材上に画像を形成する画像形成装置に対して着脱自在なプロセスカートリッジを備えた画像形成装置において、

上記プロセスカートリッジは、請求項5のプロセスカートリッジであることを特徴とする画像形成装置。 - 請求項6の画像形成装置において、

上記プロセスカートリッジを複数備えたことを特徴とする画像形成装置。 - 請求項6又は7の画像形成装置において、

上記トナーは、体積平均粒径が3μm以上8μm以下であり、体積平均粒径(Dv)と個数平均粒径(Dn)との比(Dv/Dn)が1.00〜1.40の範囲にあるトナーであることを特徴とする画像形成装置。 - 請求項6、7又は8の画像形成装置において、

上記トナーは、形状係数SF−1が100〜180の範囲にあり、形状係数SF−2が100〜180の範囲にあるトナーであることを特徴とする画像形成装置。

Priority Applications (4)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010027208A JP5534412B2 (ja) | 2010-02-10 | 2010-02-10 | 現像装置並びにこれを備える画像形成装置及びプロセスカートリッジ |

| US13/019,610 US8824932B2 (en) | 2010-02-10 | 2011-02-02 | Development device, and process cartridge and image forming apparatus incorporating same |

| EP11153464.0A EP2363756B1 (en) | 2010-02-10 | 2011-02-07 | Development device, and process cartridge and image forming apparatus incorporating same |

| CN201110035563.0A CN102147582B (zh) | 2010-02-10 | 2011-02-10 | 显影装置以及包含该显影装置的处理盒和成像设备 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010027208A JP5534412B2 (ja) | 2010-02-10 | 2010-02-10 | 現像装置並びにこれを備える画像形成装置及びプロセスカートリッジ |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2011164366A JP2011164366A (ja) | 2011-08-25 |

| JP5534412B2 true JP5534412B2 (ja) | 2014-07-02 |

Family

ID=44595111

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2010027208A Expired - Fee Related JP5534412B2 (ja) | 2010-02-10 | 2010-02-10 | 現像装置並びにこれを備える画像形成装置及びプロセスカートリッジ |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5534412B2 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2565397B2 (ja) | 1989-03-31 | 1996-12-18 | キヤノン株式会社 | 原稿取扱装置 |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN102385290B (zh) * | 2010-09-03 | 2014-09-03 | 株式会社理光 | 显影装置,处理卡盒以及图像形成装置 |

| US9454103B2 (en) * | 2014-02-12 | 2016-09-27 | Canon Kabushiki Kaisha | Image forming apparatus |

| JP6398676B2 (ja) * | 2014-12-11 | 2018-10-03 | 富士ゼロックス株式会社 | 画像形成装置 |

Family Cites Families (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP3507294B2 (ja) * | 1997-08-01 | 2004-03-15 | キヤノン株式会社 | 現像装置 |

| JP2001291628A (ja) * | 2000-04-11 | 2001-10-19 | Kanegafuchi Chem Ind Co Ltd | マグネットローラ及びマグネットローラの製造方法 |

| JP4617949B2 (ja) * | 2005-03-23 | 2011-01-26 | Tdk株式会社 | マグネットロール及びその製造方法、及び現像ロール |

| JP2007094094A (ja) * | 2005-09-29 | 2007-04-12 | Tdk Corp | 現像ローラ及びそれに用いるフランジ |

| JP4770482B2 (ja) * | 2006-01-26 | 2011-09-14 | セイコーエプソン株式会社 | 現像装置、画像形成装置、及び、画像形成システム |

| JP5217510B2 (ja) * | 2007-09-04 | 2013-06-19 | 株式会社リコー | 現像ローラ、現像装置、プロセスカートリッジ及び画像形成装置 |

| JP5240550B2 (ja) * | 2008-03-31 | 2013-07-17 | 株式会社リコー | 現像装置並びにこれを備える画像形成装置及びプロセスカートリッジ |

-

2010

- 2010-02-10 JP JP2010027208A patent/JP5534412B2/ja not_active Expired - Fee Related

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2565397B2 (ja) | 1989-03-31 | 1996-12-18 | キヤノン株式会社 | 原稿取扱装置 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2011164366A (ja) | 2011-08-25 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5217510B2 (ja) | 現像ローラ、現像装置、プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |

| US8824932B2 (en) | Development device, and process cartridge and image forming apparatus incorporating same | |

| JP5638033B2 (ja) | 現像装置及びそれを備えた画像形成装置 | |

| US8682230B2 (en) | Development device, process cartridge, and image forming apparatus including same having multiple recesses formed on a developer bearer | |

| US7466944B2 (en) | Developing device for developing images by adhering developer onto electrostatic images | |

| JP2012155144A (ja) | 現像装置及びそれを備えた画像形成装置 | |

| CN102236303B (zh) | 显影辊、显影单元、处理盒和图像形成设备 | |

| JP5534412B2 (ja) | 現像装置並びにこれを備える画像形成装置及びプロセスカートリッジ | |

| JP2009244596A (ja) | 現像装置、画像形成装置 | |

| JP2018005030A (ja) | 現像装置及びそれを備えた画像形成装置 | |

| JP5284002B2 (ja) | 現像装置及びこれを用いる画像形成装置 | |

| JP2015007810A (ja) | 現像装置及びそれを備えた画像形成装置 | |

| JP5585866B2 (ja) | 現像装置並びにこれを備える画像形成装置及びプロセスカートリッジ | |

| JP5605092B2 (ja) | 現像装置、プロセスカートリッジおよび画像形成装置 | |

| JP5609447B2 (ja) | 現像装置、プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |

| JP5640582B2 (ja) | 現像装置、プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |

| JP4871780B2 (ja) | 磁性粒子担持体、現像装置、プロセスカートリッジ、画像形成装置および表面処理方法 | |

| JP2009288581A (ja) | 現像装置及びそれを備えた画像形成装置 | |

| JP2012058282A (ja) | 現像装置、プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |

| JP6565829B2 (ja) | 現像装置及びそれを備えた画像形成装置 | |

| JP2016031435A (ja) | 現像装置及びプロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |

| JP2005338542A (ja) | 現像装置及び画像形成装置 | |

| JP4682093B2 (ja) | 現像ローラ、現像装置、プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |

| JP2009047821A (ja) | 現像剤担持体と現像装置とプロセスカートリッジと画像形成装置およびカラー画像形成装置 | |

| JP2005164999A (ja) | 現像装置及び画像形成装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20121107 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20131023 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20131025 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20131219 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20140404 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 5534412 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140417 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |