JP4945461B2 - 浄水処理時の凝集剤注入方法 - Google Patents

浄水処理時の凝集剤注入方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4945461B2 JP4945461B2 JP2008000200A JP2008000200A JP4945461B2 JP 4945461 B2 JP4945461 B2 JP 4945461B2 JP 2008000200 A JP2008000200 A JP 2008000200A JP 2008000200 A JP2008000200 A JP 2008000200A JP 4945461 B2 JP4945461 B2 JP 4945461B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- flocculant

- water

- aluminum

- raw water

- basin

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Description

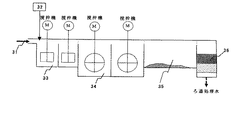

図2は、その浄水処理における凝集沈殿ろ過処理過程の一例を示した概念図である。図2において、凝集沈殿ろ過処理は、原水31に凝集剤32を添加し微小フロックを生成させる急速混和池33と、生成した微小フロックを成長させルフロック形成池34と、成長フロックを重力沈降作用により沈殿除去する沈殿池35、および、沈殿池35で未凝集体または微小フロックを除去するろ過池36により行われる。

原水濁度に対応したアルミ系凝集剤の注入比例制御。

ビーカー等を用いた回分(ジャーテスト)試験結果から決定。

フロックの大きさ、電気的中和点(流動電流値)から注入率を決定(特許文献1、2)。

特許文献3では、さらに、その活性シリカを凝集助剤として用いても、期待したほどの大きなフロックを形成できないと記載し、アルミ系凝集剤に活性シリカを凝集助剤として用い、凝集沈殿工程、砂ろ過工程の固形分離速度が小さいことを示唆する。そこで、特許文献3では、アルミ系凝集剤と活性シリカを凝集助剤とするときの問題点を解決する手段として、アルミ系凝集剤を原水に添加した後に、凝集助剤としての重合シリカとα澱粉共存水溶液を添加する技術を記載する。この技術により、確かに沈殿槽での沈殿速度が速くなるなど凝集効果が改善されるが、何しろ、有機物であるα澱粉を積極的に原水に共存させることは、原水の汚濁化に繋がることになり、望ましいことではなく、更なる技術の開発が望まれている。

第一に、前記ろ過池の水位上昇速度が予め定めた値以下となるように、前記アルミ系凝集剤と前記アルミ系凝集剤とを注入量を調整する。

第二に、前記活性シリカは、前記アルミ系凝集剤を注入した後に注入する。第三に、前記アルミ系凝集剤に対する前記活性シリカとの前記質量比は、0.05を超えないようにする。

このように、工夫することにより、意外にも前記課題を解決することができた。

前記アルミ系凝集剤はアルミニウム原子を含む凝集剤を意味し、その代表例としてはポリ塩化アルミニウム(PAC)、硫酸アルミニウム(硫酸バンド)などが挙げられる。活性シリカは水処理技術の分野では凝集助剤として知られている。

請求項3の発明は、請求項1又は2の発明において、前記アルミ系凝集剤に対する前記活性シリカとの前記質量比は、0.05を超えないようにすることを特徴とする。

請求項5の発明は、請求項1〜4のいずれかの発明において、原水が、濁度が25度以下の河川水又は湖沼水の表流水であることを特徴とする。この濁度の測定法はすでに知られている測定法を採用すればよい。なお、ここでの表流水は、例えば降雨などにより発生する水の流れやたまりを意味し、代表例としては河川水や湖沼水が挙げられる。

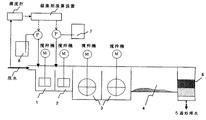

図1は、本発明の方法が適用される浄水処理を示すプロセス断面概念図である。

図1の浄水処理プロセスは、第1混和槽1、第2混和槽2、フロック形成池3、沈殿池4、ろ過池5から構成される。

アルミ系凝集剤6は第1混和槽1で注入し、活性シリカ7は第2混和槽2で注入する。

すなわち、凝集初期の反応は大きく2段階の反応から成ると考えられ、第1が集塊対象である濁質粒子の表面電荷(マイナス)を中和する、第2が吸着・架橋作用による微フロック生成と成長開始である。ここで、アルミ系凝集剤は、水中に添加直後にアルミニウムイオン(Al3+)や多価の錯体の形態で存在するため、電気的な中和能力に優れると考えられる。一方、活性シリカ(コロイド状重合ケイ酸)は、コロイド的な性質上強い吸着力を持ち、また、高分子化されたものであるから広い表面積を持つので、架橋能力に優れると考えられる。

本発明では、アルミ系凝集剤6の注入率は、原水の濁度に比例しており、水処理装置の特性、原水の処理量、目標とする沈殿処理水濁度、原水を処理する季節等により変動し、経験的に定められ、注入するアルミ系凝集剤の量から算出することができる。例えば下記(1)式に示したような原水濁度に比例して決定する方法を用いれば良い。なお、この(1)式の中でa、bは、各浄水場の上水要件や季節変動などを考慮して経験的に決められる定数である。ここで。前記上水要件とは、プラント特性(構造、構成等で決定される凝集・沈降処理能力)、処理水量、目標とする沈殿処理水濁度等をいう。

アルミ系凝集剤注入率=a×(原水濁度)1/2+b ・・・(1)

次に、アルミ系凝集剤を注入した後に、例えば第2混和槽で注入される活性シリカ7の注入率は、アルミ系凝集剤6の注入率に対して0.025〜0.05(質量比)となるように注入する。さらにその活性シリカ7の注入率を一定比率で注入することが好ましい。この数値は本発明者らの多くの実験結果から得たものである。なお、活性シリカの注入率も上記アルミ系凝集剤注入率と同様に定義される。

(実施例1〜3及び比較例1〜2)

図1に示す浄水処理を示すプロセス断面図の水処理装置を用いて、表1記載集剤及びろ過池水位上昇を測定した。なお、原水は平均濁度が22mg/L、平均水温5.2℃、水源は河川表流水、原水処理量は240,000m3/日、ろ過速度は120m3/日、アルミ系凝集剤はポリ塩化アルミニウム(PAC)である。

測定結果を表1に示した。

表1.原水(冬期)処理におけるシリカ/PAC比を変えた時の処理結果

表2.膜ろ過条件

実施例1〜3と同じ水処理装置を用いて、表3記載の凝集剤及び活性シリカを原水に注入し、浄水処理した。その沈殿水濁度及びろ過池水位上昇を測定した。なお、原水は平均濁度が25mg/L、平均水温23.4℃、水源は河川表流水、原水処理量は240,000m3/日、ろ過速度は120m3/日、アルミ系凝集剤はポリ塩化アルミニウム(PAC)である。測定結果を表3に示した。

アルミ系凝集剤と凝集補助剤として活性シリカとを用いて原水を凝集処理し、沈殿池で重力沈降により前記凝集処理による成長フロックを沈殿除去し、ろ過池で前記沈殿池を越流した未成長の微小フロックを除去する浄水洗浄処理方法において、

前記アルミ系凝集剤に対する前記活性シリカの質量比が予め定めた値になるように前記アルミ系凝集剤と前記アルミ系凝集剤とを注入し、前記ろ過池の水位上昇速度が予め定めた値以下となるように凝集処理を行うことを特徴とする凝集剤の注入方法。

2 第2混和槽

3 フロック形成池

4 沈澱池

5 ろ過池

6 アルミ系凝集剤

7 活性シリカ

31 原水

32 凝集剤

33 急速混和池

34 フロック形成池

35 沈澱池

36 ろ過池

Claims (5)

- アルミ系凝集剤と凝集補助剤として活性シリカとを用いて原水を凝集処理し、沈殿池で重力沈降により前記凝集処理による成長フロックを沈殿除去し、ろ過池で前記沈殿池を越流した未成長の微小フロックを除去する浄水洗浄処理方法において、前記ろ過池の水位上昇速度が予め定めた値以下となるように、前記アルミ系凝集剤に対する前記活性シリカの質量比が、予め定めた値になる前記アルミ系凝集剤の注入率と前記活性シリカの注入率で、凝集処理を行うことを特徴とする凝集剤の注入方法。

- 前記活性シリカは、前記アルミ系凝集剤を注入した後に注入することを特徴とする請求項1記載の凝集剤の注入方法。

- 前記アルミ系凝集剤に対する前記活性シリカとの前記質量比は、0.05を超えないようにすることを特徴とする請求項1又は2記載の凝集剤の注入方法。

- 攪拌機を備えた槽に収容した原水にアルミ系凝集剤を注入・攪拌し、該注入・攪拌した原水を前記槽と異なる攪拌機を備えた槽に導入し、該注入・攪拌した原水に活性シリカを注入・攪拌することを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の凝集剤の注入方法。

- 原水が、濁度が25度以下の河川水又は湖沼水の表流水であることを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の凝集剤の注入方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008000200A JP4945461B2 (ja) | 2008-01-04 | 2008-01-04 | 浄水処理時の凝集剤注入方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008000200A JP4945461B2 (ja) | 2008-01-04 | 2008-01-04 | 浄水処理時の凝集剤注入方法 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2009160513A JP2009160513A (ja) | 2009-07-23 |

| JP4945461B2 true JP4945461B2 (ja) | 2012-06-06 |

Family

ID=40963739

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2008000200A Active JP4945461B2 (ja) | 2008-01-04 | 2008-01-04 | 浄水処理時の凝集剤注入方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4945461B2 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2015020154A (ja) * | 2013-07-23 | 2015-02-02 | 株式会社東芝 | 凝集制御装置及び凝集制御方法 |

Families Citing this family (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5619108B2 (ja) * | 2012-11-05 | 2014-11-05 | 株式会社東芝 | 固液分離システム |

| JP6173808B2 (ja) * | 2013-07-10 | 2017-08-02 | 株式会社東芝 | 凝集剤注入率設定方法 |

| JP7224753B2 (ja) * | 2017-05-30 | 2023-02-20 | オルガノ株式会社 | 凝集膜ろ過方法および凝集膜ろ過装置 |

| CN115571961B (zh) * | 2022-10-19 | 2023-09-22 | 北京魔砂科技有限公司 | 一种水过滤新方法 |

Family Cites Families (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4408524B2 (ja) * | 2000-03-29 | 2010-02-03 | 義公 渡辺 | 造水システム |

| JP2002052302A (ja) * | 2000-08-09 | 2002-02-19 | Japan Organo Co Ltd | 液体処理装置 |

| JP4468571B2 (ja) * | 2000-12-13 | 2010-05-26 | 東京都 | 浄水処理システム及び浄水処理方法 |

-

2008

- 2008-01-04 JP JP2008000200A patent/JP4945461B2/ja active Active

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2015020154A (ja) * | 2013-07-23 | 2015-02-02 | 株式会社東芝 | 凝集制御装置及び凝集制御方法 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2009160513A (ja) | 2009-07-23 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4301582B2 (ja) | 凝集沈殿法による排水処理方法 | |

| JPWO2008120704A1 (ja) | フッ素含有排水の処理装置および処理方法 | |

| JP6137176B2 (ja) | 水処理方法 | |

| JP6078379B2 (ja) | シリカ含有水の処理装置、水処理システム及びシリカ含有水の処理方法 | |

| JP2008173534A (ja) | 水処理方法および水処理装置 | |

| JP4945461B2 (ja) | 浄水処理時の凝集剤注入方法 | |

| CN109562962B (zh) | 膜过滤方法和膜过滤系统 | |

| CN106103352A (zh) | 废水净化 | |

| JP4523731B2 (ja) | 水処理装置 | |

| JP3340029B2 (ja) | SiO2 含有廃水の処理方法 | |

| JP4508600B2 (ja) | フッ素含有排水の処理方法及び処理装置 | |

| JP6662558B2 (ja) | 水処理方法および水処理装置 | |

| JP2010247057A (ja) | 微粒子化法と膜除去法との組み合せによる水の浄化方法。 | |

| JP2010075928A (ja) | フッ素含有排水の処理方法及び処理装置 | |

| JP2016193386A (ja) | 好気性グラニュールの形成方法、好気性グラニュールの形成装置、排水処理方法、および排水処理装置 | |

| JP2019155283A (ja) | 薬剤添加量制御装置及び薬剤添加量制御方法 | |

| EP2137113B1 (en) | Method for reducing fouling in microfiltration systems | |

| JP4712665B2 (ja) | 純水製造方法及び純水製造装置 | |

| CN103910444A (zh) | 含有淤泥的水的凝集处理方法及装置 | |

| JP2011115738A (ja) | 浄水場の凝集剤注入制御方法 | |

| JP2018202277A (ja) | 膜ろ過方法および膜ろ過装置 | |

| JP5993605B2 (ja) | 凝集剤の凝集能評価方法および凝集処理装置 | |

| JP7586227B1 (ja) | ろ過膜システムの制御方法および制御装置、ろ過膜システム | |

| JP2014046235A (ja) | 造水方法 | |

| JP2007007601A (ja) | 浄水処理方法及び浄水処理システム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20100922 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20120113 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120124 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120305 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Ref document number: 4945461 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150309 Year of fee payment: 3 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |