JP4758039B2 - 電子装置 - Google Patents

電子装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4758039B2 JP4758039B2 JP2001278944A JP2001278944A JP4758039B2 JP 4758039 B2 JP4758039 B2 JP 4758039B2 JP 2001278944 A JP2001278944 A JP 2001278944A JP 2001278944 A JP2001278944 A JP 2001278944A JP 4758039 B2 JP4758039 B2 JP 4758039B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- unit

- display

- electronic device

- panel

- circuit

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Telephone Function (AREA)

- Input From Keyboards Or The Like (AREA)

- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)

- Control Of El Displays (AREA)

- Telephone Set Structure (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、据置型電話、ファクシミリ、パーソナルコンピュータなどの情報端末、または、携帯電話、PHS(Personal Handy Phone system)、PDA(Personal Digital Assistant)などに代表される携帯情報端末、或いはインターネットに接続して情報の送受信を行う情報端末などの電子装置に関する。尚、本明細書において携帯情報端末とは、利用者が携帯することが可能な電子装置であって、屋外または屋内において無線電話または有線電話または、インターネットを介してデータまたは情報の送受信が可能である電子装置を指す。

【0002】

【従来の技術】

携帯電話装置(若しくは、単に携帯電話)に代表される携帯型の電子装置は、無線通信回線やインターネットなどの電話回線を利用した情報通信網の確立と、通話料金や本体価格の低下及びその利便性があいまって急速に普及している。携帯電話装置は、筐体に通信回路、表示装置、操作キー、音声入力部、音声出力部、筐体から突出させることが可能なアンテナなどが一体に備えられている。

【0003】

携帯電話装置に代表される携帯型の電子装置は、外観や機能だけでなく、重量や連続使用可能時間(バッテリー寿命)の長さなどが利用者の選択基準となっている。そのために、携帯型の電子装置の重量を軽くし、かつ一回の充電で使用可能な時間を長くするために様々な工夫が凝らされている。その結果、不要と思われる機能は可能な限り削除されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

例えば、インターネットメールを送受信可能な携帯電話装置にしても、操作キーの数は数字キーと特殊キーに対応した12〜20個程度が普通であり、漢字を含む日本語文字や特殊文字をデータとして入力するためには、入力モードを切り替えて複雑な操作をする必要があった。

【0005】

本発明は、このような事実を鑑み、より使い勝手の良い電子装置を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】

本発明は、携帯電話装置に代表される携帯情報端末、パーソナルコンピュータや据置型電話装置に代表される情報端末などの電子装置において、情報を入力するための各操作キーに、EL素子を有する画素部と、該画素部を駆動するための駆動回路とを設ける。そして各操作キーが有する画素部及び駆動回路は、全て同一基板上に一体形成されている。当該画素部によって各操作キーに表示される記号(文字、数字、絵文字を含む)で、利用者が操作キーを識別できるようにすることを特徴とする。

【0007】

このような構成によって、暗所においても利用者が操作キーを識別することができる。尚、本明細書において、各操作キーに対応する画素部及び駆動回路を単位ディスプレイと呼ぶ。また、全ての単位ディスプレイは同じ基板上に形成されており、本明細書において、該基板を含む全ての単位ディスプレイをEL表示装置と呼ぶ。

【0008】

なお本発明の電子装置は電話としての機能を有していても良い。

【0009】

さらに、各操作キーにおいて、画素部に表示される記号の向きは、電子装置の縦横の向きに応じて切り替えることが可能である。記号の向きの切り替えは、メモリーに記憶されている縦方向に表示した記号の画像情報と、横方向に表示した記号の画像情報とをそれぞれ読み出すことで実現することが可能である。

【0010】

単位ディスプレイは、単純マトリクス型若しくはアクティブマトリクス型のいずれも適用可能である。特に好ましいのはアクティブマトリクス型であり、画素部はEL素子と、TFTとを有する画素が複数備えられていることを特徴とする。EL素子の発光効率を高めるためには、EL素子の発光層に三重項励起子化合物を含む材料で形成することは有効な手段として適用される。

【0011】

上記構成によって、電子装置の使い勝手を良くすることができる。

【0012】

【発明の実施の形態】

図1に示すのは本発明に用いることのできる携帯電話装置の一例であり、101は表示装置が組み込まれた第1の表示パネル、102は操作キーを備えた第2の表示パネルである。第1の表示パネル101と第2の表示パネル102とは、蝶番を用いて接続部103で接続されている。そして接続部103における、第1の表示パネル101の表示装置104が設けられている面と第2の表示パネル102の操作キー106が設けられている面との角度θは、任意に変えることができる。アンテナ109は、第1の表示パネル101に収納される構造であり、使用時には第1の表示パネル101から引き延ばすことが可能である。

【0013】

第1の表示パネル101は、表示装置104の他に、音声入力部108とアンテナ109が備えられている。一方、第2の表示パネル102には操作キー106、電源スイッチ107、音声出力部105が備えられている。

【0014】

操作キー106には、透光性のボタンと、各ボタンに対応して設けられ筐体の内側に設けられた単位ディスプレイとを有している。単位ディスプレイは、画素部と該画素部を駆動する駆動回路(ソース信号線駆動回路、ゲート信号線駆動回路)を有している。

【0015】

駆動回路、メモリー、その他回路は、操作キーの間の部分に挿入することによって、EL表示装置自体の面積の増加を招くことなく配置することが可能である。

【0016】

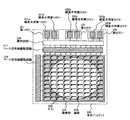

画素部に表される記号が、透光性のボタンを通して認識できるようになっている。図2は本発明を用いた携帯電話装置や、PDAの操作キー構成を説明する断面図である。

【0017】

図2(A)において、筐体201の内側には、ガラスエポキシ樹脂またはセラミックで形成されたプリント基板202があり、ベースバンド部としてCPU(マイクロプロセッサ)やDSP(デジタル信号処理プロセッサ)、各種メモリー(フラッシュメモリーやSRAM)などの信号処理回路や、ミキサや周波数シンセサイザなどを搭載した送受信回路部が形成されている。

【0018】

プリント基板202の、上述した各種回路が形成されている面とは反対の面側にEL表示装置204が設けられている。EL表示装置204は基板212と、基板212上に設けられた複数の単位ディスプレイ205と、カバー材213とを有している。単位ディスプレイ205は、基板212とカバー材213との間に封止されている。

【0019】

筐体201の外側から認識可能な操作キーのボタン203は透光性であり、その下部には単位ディスプレイ205が有する画素部が設けられている。このような構成により、単位ディスプレイ205で表示される記号は、ボタン203を通して認識することができる。

【0020】

単位ディスプレイ205は基板212上に形成された配線206と接続している。プリント基板202の回路と、基板212の回路との接続形式は特に限定されないが、例えばFPC(フレキシブルプリント配線板:Flexible Printed Circuit)210を用いて、配線206とプリント基板202の回路とを接続しても良い。

【0021】

透光性のボタン203と基板212との間には、電極209a、209bと、ダイヤフラム208と、ダイアフラム208が固定されている可撓性シート207とが設けられている。ダイアフラム208はアルミニウムや銅を主成分とする合金で形成され、導電性を持っている。ダイアフラム208はボタン203に対応して設けられている。この電極209a、209bは前述の各種回路のうち、キー入力を検知する回路に接続している。

【0022】

図2(A)で示すように、通常の状態ではダイアフラム208は一方の電極である209aとのみ接触している。図2(B)に示すように、使用者がボタン203を矢印の方向に押すと、可撓性シート207と、ダイアフラム208とが共に変形し、ダイアフラム208は電極209aと209bの両方と接触し導通がとれる。このようにして、ボタン操作の有無を検知して入力情報を得る。

【0023】

図26を用いて、電極209bの接続構成について説明する。図26(A)に示すとおり、電極209bは引き出し配線271に接続されており、引き出し配線271は接続部274においてFPC273に接続されている。FPC273はプリント基板202上に設けられた回路に接続されている。なお、必ずしもFPCを用いて接続しなくても良く、FPC以外のコネクターを用いることも可能である。

【0024】

また図26(B)に示すように、基板212にコンタクトホールを形成し、接続配線272によって、引き出し配線271と配線206とを電気的に導通させても良い。

【0025】

なお、ダイヤフラムを用いずに、タッチパネルを用いて、ボタン操作の有無を検知することも可能である。

【0026】

タッチパネルは図10に示すように、短冊型の透明導電膜でなる第1抵抗膜401が列方向に形成された第1基板403と、同じく短冊型の透明導電膜でなる第2抵抗膜402が行方向に形成された第2基板404とが、間に隙間を設けて重なっている。第2基板404は可撓性を有していることが必要である。

【0027】

列方向に並べられた第1抵抗膜401に、第1抵抗膜接続部407において接続された第1FPC405を介して、所定の電圧が印加されている。また行方向に並べられた第2抵抗膜402に、第2抵抗膜接続部408において接続された第2FPC406を介して、第1抵抗膜401に印加される電圧とは異なる電圧が印加されている。

【0028】

透光性のボタン409は、第1抵抗膜401と第2抵抗膜402とが重なる部分上に設けられている。

【0029】

図11はタッチパネル410を有する操作キーの断面図である。図11(A)で示すように、通常の状態では第1抵抗体401と第2抵抗体402は接触していない。また、第1抵抗膜401または第2抵抗膜402は、プリント基板202上に設けられた回路に、FPC等を介して接続されている。

【0030】

そして図11(B)に示すように、使用者がボタン409を押すことで、第2基板404の表面に圧力がかかると、第1抵抗膜401の1つと第2抵抗膜402の1つとが接触する。そして接触する位置に応じた電圧が、接触した第1抵抗膜401の1つと第2抵抗膜402の1つに発生する。全ての抵抗膜の電圧の変化を測定することで、接触した第1抵抗膜401と第2抵抗膜402との位置を割り出すことができる。よって、使用者が押したボタン409の位置の情報を、電子データとして携帯情報端末に取り込むことができる。

【0031】

図3はボタン203、単位ディスプレイ205、配線206が形成されている基板212の上面図である。基板212の端部には接続用の端子211が備えられている。

【0032】

なお、プリント基板202上に設けられているコントローラーとメモリーは、基板212上に形成されていても良い。コントローラーとメモリーが、基板212上に形成されている場合の、基板212の上面図を図4に示す。

【0033】

図3において既に図示したものには同じ符号を付す。配線206はコントローラー215に接続されている。コントローラー215は各単位ディスプレイの駆動回路を駆動するのに用いられるクロック信号(CLK)やスタートパルス信号(SP)を生成する。またメモリー216に記憶されている記号の画像情報を読み出して、各単位ディスプレイのソース信号線駆動回路に入力する。

【0034】

なおメモリー216は各単位ディスプレイごとに設けても良い。

【0035】

単位ディスプレイ205の上面図を図5に示す。

【0036】

単位ディスプレイ205は、画素部214と、ソース信号線駆動回路217と、ゲート信号線駆動回路218とを有している。透光性のボタン203は画素部214上に設けられている。画素部214は複数の画素214を有しており、各画素はEL素子(図示せず)とTFT(図示せず)とをそれぞれ有している。

【0037】

なおメモリーを単位ディスプレイごとに設ける構成であっても良い。図6にメモリーが設けられた単位ディスプレイの上面図を示す。図5において既に図示したものには同じ符号を付す。

【0038】

図6に示す単位ディスプレイは、メモリーを3つ有している。なお単位ディスプレイごとに設けられるメモリーの数は、これに限定されない。メモリーの数は設計者が適宜設定することが可能である。

【0039】

図6に示す単位ディスプレイは、第1メモリー221、第2メモリー222、第3メモリー223と、第1〜3メモリーから記号の画像情報を読み出す選択回路220とを有している。第1メモリー221には数字の画像情報が記憶されており、第2メモリー222にはカナの画像情報が記憶されており、第3メモリー223にはアルファベットの画像情報が記憶されている。

【0040】

第1メモリー221は、縦表示用第1メモリー221aと、横表示用第1メモリー221bとを有している。縦表示用第1メモリー221aには縦方向の数字の画像情報が記憶されており、横表示用第1メモリー221bには横方向の数字の画像情報が記憶されている。

【0041】

第2メモリー222は、縦表示用第2メモリー222aと、横表示用第2メモリー222bとを有している。縦表示用第2メモリー222aには縦方向のカナの画像情報が記憶されており、横表示用第2メモリー222bには横方向のカナの画像情報が記憶されている。

【0042】

第3メモリー223は、縦表示用第3メモリー223aと、横表示用第3メモリー223bとを有している。縦表示用第3メモリー223aには縦方向のカナの画像情報が記憶されており、横表示用第3メモリー223bには横方向のカナの画像情報が記憶されている。

【0043】

例えば画素部214に数字を縦に表示させたい場合、選択回路220によって縦表示用第1メモリー221aから縦方向の数字の画像情報が読み出され、ソース信号線駆動回路218に入力される。

【0044】

なお、必ずしも1つの記号のみが、画素部214に表示されるわけではない。複数の記号が画素部214に表示されるように、複数の記号の画像情報が1つの画素部214に表示されるようにしても良い。

【0045】

第1〜3メモリーはフラッシュメモリーであっても、マスクROMであっても良い。図7に、単位ディスプレイが有するメモリーに用いられるマスクROMの構成を示す。

【0046】

マスクROMは複数のアドレス240がマトリクス状に設けられており、各アドレス240において選択用TFT241が設けられている。選択用TFT241のゲート電極は、走査線242に接続されている。選択用TFT241のソース領域とドレイン領域は、一方は読み出し用配線243に接続されており、もう一方は2つの電源のいずれか片方に接続されている。

【0047】

2つの電源は、一方は高電圧側電源(VDD)であり、もう一方は低電圧側電源(GND)である。各アドレス240において選択用TFT241が接続されている電源は、該メモリーが有する画像情報によって決まる。

【0048】

データ読み出しTFT244はゲート電極が選択線245に接続されている。データ読み出しTFT244のソース領域とドレイン領域は、一方は読み出し用配線243に、もう一方は出力線246に接続されている。

【0049】

選択用シフトレジスタ247から出力される選択用タイミング信号は、選択用バッファ248において増幅され、各走査線242に入力される。走査線242にゲート電極が接続された選択用TFT241は、選択用タイミング信号によってオンになり、電源(GNDまたはVDD)と読み出し用配線243とが電気的に導通する。

【0050】

次に読み出し用シフトレジスタ249から出力される読み出し用タイミング信号は、読み出し用バッファ250において増幅され、各選択線245に入力される。選択線245にゲート電極が接続されたデータ読み出し用TFT244は順にオンになり、読み出し用配線243を介して電源(GNDまたはVDD)の電位が出力線246に入力される。

【0051】

全てのアドレス240において上述した動作が行われることで、メモリーが有する画像情報を読み出すことができる。

【0052】

図8は本発明の電子装置の構成を説明するブロック図である。図8で示すシステムにおいて、キー入力部522には、単位ディスプレイ523とキー入力検知部524が備えられている。CPU506のキーボードインターフェイス部508はキーボードコントロール回路(コントローラー)520を介して単位ディスプレイ523が表示する記号の画像を制御する。

【0053】

また、キー入力検知部524からの信号は、入力信号処理回路521を介してキーボードインターフェイス部508に入力し、CPU506内部でデータ処理を行い、所定の情報をコントロール回路512に出力し、表示装置513にその情報を表示させたり送信をしたりする。

【0054】

その他の外部回路の構成は、安定化電源と高速高精度のオペアンプからなる電源504、音声処理回路502、外部インターフェイスポート505、送受信回路515などから成っている。また、CPU506には映像信号処理回路507が内蔵されている。また、CPU506にはVRAM511、DRAM509、フラッシュメモリー510及びメモリーカード503が接続されている。CPU503で処理された情報は、映像信号(データ信号)として映像信号処理回路507からコントロール回路512に出力する。コントロール回路512は、映像信号とクロックを表示装置513に供給する。具体的には、映像信号を表示装置の各画素に対応したデータに振り分ける機能と、外部から入力される水平同期信号及び垂直同期信号を、駆動回路のスタート信号及び内蔵電源回路の交流化のタイミング制御信号に変換する機能を持っている。

【0055】

図8で示すように、本発明の電子装置は、操作キーに設けられた複数の単位ディスプレイをCPUが集中して管理して制御する構成をとっている。

【0056】

図9を用いて、キーボードコントロール回路(コントローラー)520がソース信号駆動回路用のクロック信号(S−CLK)、スタートパルス信号(S−SP)と、ゲート信号駆動回路用のクロック信号(G−CLK)、スタートパルス信号(G−SP)とを生成する仕組みについて説明する。なお図9に示したコントローラーは、基準となるクロック信号の24倍の周期を有するS−SPを出力する。

【0057】

コントローラーはカウンタ回路261、262と、AND回路263、264とを有している。基準となるクロック信号(CLK)と、リセット信号(Res1)とがカウンタ回路261に入力されると、カウンタ回路261から4つの信号(out1〜4)がAND回路263に入力される。out1は基準となるクロック信号の周期を2倍にした信号であり、out2は同じく4倍、out3は同じく8倍、out4は同じく16倍にした信号である。

【0058】

out1はS−CLKとしてソース信号線駆動回路に入力される。またAND263から出力された信号はS−SPとしてソース信号線駆動回路に入力される。

【0059】

また、out1とリセット信号(Res2)はカウンタ回路262に入力される。そしてカウンタ回路262から4つの信号(out5〜8)がAND回路264に入力される。out5はout1の周期を2倍にした信号であり、out6は同じく4倍、out7は同じく8倍、out8は同じく16倍にした信号である。

【0060】

out5はG−CLKとしてゲート信号線駆動回路に入力される。またAND264から出力された信号はG−SPとしてゲート信号線駆動回路に入力される。

【0061】

本発明の単位ディスプレイは、単純マトリクス型、若しくはアクティブマトリクス型のいずれを採用することが可能である。

【0062】

単位ディスプレイに設けられるEL素子は、一対の電極(陽極と陰極)間に無機または有機EL材料(蛍光材料)から成る発光層を備えた構成をもっている。単位ディスプレイの画素部は特に限定されないが、10×10個または15×15個程度の画素をマトリクス状に配置して形成する。

【0063】

図12に本発明で用いられる単純マトリクス型の単位ディスプレイの画素部の構成を示す。

【0064】

基板2601上に陽極2602が短冊状に並べられて形成されている。そして基板2601上と陽極2602を覆ってマトリクス状に絶縁膜2603が形成されている。そして隣接するEL層及び陰極を分離するためのバンク2604が絶縁膜2603上に設けられている。

【0065】

バンク2604は隣接するEL層及び陰極を電気的に分離するためにも絶縁性の材料を用いて形成することが好ましい。

【0066】

そして基板2601、陽極2602、絶縁膜2603及びバンク2604を有するパッシブ基板上に、EL層2605と陰極2607とが順に積層して形成される。バンク2604を挟んで隣り合うEL層2605と陰極2607とは、バンク2604によって分離されている。EL層2605の材料は公知の材料を用いれば良く、ZnS:Mn、CdSSe、SrSなどの材料を用いて形成する。

【0067】

有機EL材料には低分子系(モノマー系)材料と高分子系(ポリマー系)材料があるがどちらを用いても良い。低分子系材料を用いる場合は蒸着法を用いるが、高分子系材料を用いる場合はスピンコート法や印刷法またはインクジェット法などを用いる。低分子系有機EL材料の一例は、正孔注入層として20nm厚の銅フタロシアニン(CuPc)膜を設け、その上に発光層として70nm厚のトリス−8−キノリノラトアルミニウム錯体(Alq3)膜を設けた積層構造としている。Alq3にキナクリドン、ペリレンもしくはDCM1といった蛍光色素を添加することで発光色を制御することができる。

【0068】

但し、以上の例はEL層として用いることのできる低分子系有機EL材料の一例であって、これに限定されるものではない。発光層、電荷輸送層または電荷注入層を自由に組み合わせてEL層(発光及びそのためのキャリアの移動を行わせるための層)を形成すれば良い。例えば、電荷輸送層や電荷注入層として炭化珪素等の無機材料を用いることも可能である。

【0069】

高分子系材料では、π共役ポリマー材料などが知られている。その代表例は結晶質半導体膜パラフェニレンビニレン(PPV)系、ポリビニルカルバゾール(PVK)系、ポリフルオレン系などが上げられる。このような材料を用いて形成されるEL層は、単層又は積層構造で用いられるが、積層構造で用いた方が発光効率は良い。一般的には陽極上に正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層の順に形成されるが、正孔輸送層/発光層/電子輸送層、または正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層のような構造でも良い。本発明では公知のいずれの構造を用いても良いし、EL層に対して蛍光性色素等をドーピングしても良い。

【0070】

カラー表示をする場合には大別して四つの方式があり、R(赤)G(緑)B(青)に対応した三種類のEL素子を形成する方式、白色発光のEL素子とカラーフィルターを組み合わせた方式、青色又は青緑発光のEL素子と蛍光体(蛍光性の色変換層:CCM)とを組み合わせた方式、陰極(対向電極)に透明電極を使用してRGBに対応したEL素子を重ねる方式がある。

【0071】

具体的なEL層としては、赤色に発光するEL層にはシアノポリフェニレン、緑色に発光するEL層にはポリフェニレンビニレン、青色に発光するEL層にはポリフェニレンビニレンまたはポリアルキルフェニレンを用いれば良い。EL層の厚さは30〜150nmとすれば良い。前記の例は発光層として用いることのできる有機EL材料の一例であり、これに限定されるものではない。発光層、電荷輸送層、電荷注入層を形成するための材料は、その可能な組合せにおいて自由に選択することができる。

【0072】

上記の例は発光層として用いることのできる有機EL材料の一例であり、これに限定されるものではない。発光層、電荷輸送層、電荷注入層を形成するための材料は、その可能な組合せにおいて自由に選択することができる。本実施の形態で示すEL層は、発光層とPEDOT(ポリチオフェン)またはPAni(ポリアニリン)から成る正孔注入層を設けた構造とする。

【0073】

単純マトリクス型はアクティブマトリクス型に比べて、作製方法が簡便であり、コストも低い。そのため、携帯情報端末自体のコストを低くすることが可能である。

【0074】

なお本発明の単位ディスプレイの画素部は、図12に示した構成に限定されない。

【0075】

図13はアクティブマトリクス型の単位ディスプレイの構造を示す一例を示している。TFTはチャネル形成領域を形成する半導体膜の材質により、アモルファスシリコンTFTやポリシリコンTFTと区別されることがあるが、そのいずれを採用しても構わない。

【0076】

基板601はガラス基板または有機樹脂基板が採用される。有機樹脂材料はガラス材料と比較して軽量であり、電子装置自体の軽量化に有効に作用する。単位ディスプレイを作製する上で適用できるものとしては、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリエーテルサルフォン(PES)、アラミドなどの有機樹脂材料を用いることができる。

【0077】

しかし、有機樹脂基板は、現在市場に供給されている材料の中で450℃以上の熱処理に耐えるものはない。しかし、レーザーアニール技術を使えば、基板加熱温度が300℃以下でもポリシリコンTFTを作製することが可能となる。また、ポリシリコンTFTの製造プロセスでは、水素化処理がしばしば必要とされるが、これはプラズマを援用した水素化処理を行うことで、200℃程度の基板温度でもその効果を得ることができる。

【0078】

図13では駆動回路650にnチャネル型TFT652とpチャネル型TFT653が形成され、画素部651にスイッチング用TFT654、EL駆動用TFT655が形成されている様子を示している。これらのTFTは、半導体層603〜606、ゲート絶縁膜607、ゲート電極608〜611などを用いて形成されている。

【0079】

基板601上に形成するブロッキング層602は基板601からオリゴマーなどが析出しないように、酸化窒化シリコン(SiOxNyで表される)、窒化シリコン膜などを50〜200nmの厚さに形成して設ける。層間絶縁膜は窒化シリコン、酸化窒化シリコンなどで形成される無機絶縁膜618と、アクリルまたはポリイミドなどで形成される有機絶縁膜619とから成っている。

【0080】

駆動回路部650の回路構成は、ゲート信号線駆動回路とソース信号線駆動回路とで異なるがここでは省略する。nチャネル型TFT652及びpチャネル型TFT653には配線612、613が接続され、これらのTFTを用いて、シフトレジスタやラッチ回路、バッファ回路などが形成される。

【0081】

画素部651では、ソース信号線614がスイッチング用TFT654のソース側に接続し、ドレイン側の配線615はEL駆動用TFT655のゲート電極611と接続している。また、EL駆動用TFT655のソース側は電源供給線617と接続し、ドレイン側の電極616がEL素子の陽極と接続するように配線されている。図14はこのような画素の上面図を示し、便宜上図13と共通する符号を用いて示している。また、図14において、A−A'線に対応する断面が図13において示されている。また、図14(B)はその等価回路を示している。

【0082】

単位ディスプレイは、図13に示すように、これら配線を覆うようにアクリルやポリイミドなどの有機樹脂、好適には感光性の有機樹脂を用いてバンク620、621が形成される。EL素子656は、ITO(酸化インジウム・スズ)で形成される陽極622、有機EL材料を用いて作製されるEL層623、MgAgやLiFなどのアルカリ金属またはアルカリ土類金属などの材料を用いて形成される陰極624とから成っている。バンク620、621は、陽極622の端部を覆うように形成され、この部分で陰極と陽極とがショートすることを防ぐために設ける。

【0083】

EL層623の上にはEL素子の陰極624が設けられる。陰極624としては、仕事関数の小さいマグネシウム(Mg)、リチウム(Li)若しくはカルシウム(Ca)を含む材料を用いる。好ましくはMgAg(MgとAgをMg:Ag=10:1で混合した材料)でなる電極を用いれば良い。他にもMgAgAl電極、LiAl電極、また、LiFAl電極が挙げられる。

【0084】

陰極624はEL層623を形成した後、大気解放しないで連続的に形成することが望ましい。陰極624とEL層623との界面状態はEL素子の発光効率に大きく影響するからである。なお、本明細書中では、陽極(画素電極)、EL層及び陰極で形成される発光素子をEL素子と呼ぶ。

【0085】

EL層623と陰極624とでなる積層体は、各画素で個別に形成する必要があるが、EL層623は水分に極めて弱いため、通常のフォトリソグラフィ技術を用いることができない。また、アルカリ金属を用いて作製される陰極424は容易に酸化されてしまう。従って、メタルマスク等の物理的なマスク材を用い、真空蒸着法、スパッタ法、プラズマCVD法等の気相法で選択的に形成することが好ましい。なお、EL層を選択的に形成する方法として、インクジェット法やスクリーン印刷法等を用いることも可能であるが、これらは現状では陰極の連続形成ができないので、上述の方法が好ましいと言える。

【0086】

また、陰極624上に外部の水分等から保護するための保護電極を積層しても良い。保護電極としては、アルミニウム(Al)、銅(Cu)若しくは銀(Ag)を含む低抵抗な材料を用いることが好ましい。或いは、透明電極を用いることで、図13において上方に光を放射させることもできる(これを便宜上、上面放射という)。その場合、有機樹脂層間絶縁膜絶縁膜611に黒色の顔料を混合させると、偏光板を用いなくても非発光時に黒色の画面を形成できる。この保護電極にはEL層の発熱を緩和する放熱効果も期待できる。また、上記EL層623、陰極624を形成した後、大気解放しないで連続的に保護電極まで形成することも有効である。

【0087】

三色に発光するEL素子を集積化したEL表示装置を用いると、例えば、使用者の好みに応じた色で照明させることや、着信時の呼び出し音と共に、登録されているグループ毎に照明の色を変えて、着信時の識別性を高めることもできる。EL素子の駆動電圧は1〜7V、好ましくは3Vであり、LSIの駆動電圧とほぼ同じ電圧で動作するので、昇圧回路を必要としない。

【0088】

いずれにしても、携帯電話装置など携帯型の電子装置において用いる場合には、少ない消費電力で高い輝度が得られることが要求される。EL層を形成する材料には、一重項励起子(シングレット)により発光する有機化合物(以下、シングレット化合物という)と、三重項励起子(トリプレット)により発光する有機化合物(以下、トリプレット化合物という)とがあり、これらを併用することも可能である。なお、シングレット化合物とは一重項励起のみを経由して発光する化合物を指し、トリプレット化合物とは三重項励起を経由して発光する化合物を指す。

【0089】

トリプレット化合物は、としては以下の論文に記載の有機化合物が代表的な材料として挙げられる。(1)T.Tsutsui, C.Adachi, S.Saito, Photochemical Processes in Organized Molecular Systems, ed.K.Honda, (Elsevier Sci.Pub., Tokyo,1991) p.437.(2)M.A.Baldo, D.F.O'Brien, Y.You, A.Shoustikov, S.Sibley, M.E.Thompson, S.R.Forrest, Nature 395 (1998) p.151.この論文には次の式で示される有機化合物が開示されている。(3)M.A.Baldo, S.Lamansky, P.E.Burrrows, M.E.Thompson, S.R.Forrest, Appl.Phys.Lett.,75 (1999) p.4.(4)T.Tsutsui, M.-J.Yang, M.Yahiro, K.Nakamura, T.Watanabe, T.tsuji, Y.Fukuda, T.Wakimoto, S.Mayaguchi, Jpn.Appl.Phys., 38 (12B) (1999) L1502.

【0090】

また、上記論文に記載された発光性材料だけでなく、次の分子式で表される発光性材料(具体的には金属錯体もしくは有機化合物)を用いることが可能であると考えている。

【0091】

【化1】

【0092】

【化2】

【0093】

上記分子式において、Mは周期表の8〜10族に属する元素である。上記論文では、白金、イリジウムが用いられている。また、本発明者はニッケル、コバルトもしくはパラジウムは、白金やイリジウムに比べて安価であるため、EL表示装置の製造コストを低減する上で好ましいと考えている。特に、ニッケルは錯体を形成しやすいため生産性も高く好ましいと考えられる。

【0094】

上記トリプレット化合物は、シングレット化合物よりも発光効率が高く、同じ発光輝度を得るにも動作電圧(EL素子を発光させるに要する電圧)を低くすることが可能である。

【0095】

例えば、赤色に発光する発光層として発光効率の高いトリプレット化合物を用いると、緑色に発光する発光層や青色に発光する発光層と同じ発光輝度を得ながらも動作電圧を揃えることが可能である。従って、赤色に発光する発光層の劣化が極端に早まることはなく、色ずれ等の問題を起こさずにカラー表示を行うことが可能となる。

【0096】

尚、ここでは赤色に発光する発光層としてトリプレット化合物を用いた例を示しているが、さらに緑色に発光する発光層もしくは青色に発光する発光層にトリプレット化合物を用いることも可能である。

【0097】

図13ではスイッチング用TFT654をマルチゲート構造とし、EL駆動用TFT655にはゲート電極とオーバーラップするLDDを設けている。ポリシリコンを用いたTFTは、高い動作速度を示すが故にホットキャリア注入などの劣化も起こりやすい。そのため、図13のように、画素内において機能に応じて構造の異なるTFT(オフ電流の十分に低いスイッチング用TFTと、ホットキャリア注入に強いEL駆動用TFT)を形成することは、高い信頼性を有し、且つ、良好な画像表示が可能な(動作性能の高い)表示装置を作製する上で非常に有効である。

【0098】

次にEL表示装置の接続端子の構造について説明する。

【0099】

EL表示装置の接続端子の構成には、何ら限定はないが、一例として、図15で示すようにチタン(Ti)とアルミニウム(Al)とから成る配線705と陽極として形成したITO706とを積層して形成している。図16は、接続端子部におけるA−A'線に対応する断面図を示している。基板701と封止基板702はシール材703で貼り合わされている。駆動回路において、EL層707、陰極708はバンク709上に形成されるが、陰極708を配線とコンタクトさせるため図示するようなコンタクト部710を設けている。

【0100】

次に、単位ディスプレイが有する駆動回路の構成について説明する。

【0101】

図17に示すように、単位ディスプレイはソース信号線駆動回路920、ゲート信号線駆動回路922、画素部900から成っている。

【0102】

ソース信号線駆動回路920は、シフトレジスタ920a、ラッチ(A)920b、ラッチ(B)920cを有している。ソース信号線駆動回路920において、シフトレジスタ920aにクロック信号(CLK)およびスタートパルス(SP)が入力される。シフトレジスタ920aは、これらのクロック信号(CLK)およびスタートパルス(SP)に基づきタイミング信号を順に発生させ、後段の回路へタイミング信号を順次供給する。

【0103】

なおシフトレジスタ920aからのタイミング信号を、バッファ等(図示せず)によって緩衝増幅し、後段の回路へ緩衝増幅したタイミング信号を順次供給しても良い。タイミング信号が供給される配線には、多くの回路あるいは素子が接続されているために負荷容量(寄生容量)が大きい。この負荷容量が大きいために生ずるタイミング信号の立ち上がりまたは立ち下がりの”鈍り”を防ぐために、このバッファが設けられる。

【0104】

シフトレジスタ920aからのタイミング信号は、ラッチ(A)920bに供給される。ラッチ(A)920bは、画像情報を有するデジタル信号(digital signals)を処理する複数のステージのラッチを有している。ラッチ(A)920bは、前記タイミング信号が入力されると同時に、デジタル信号を順次書き込み保持する。

【0105】

ラッチ(A)920bの全ステージのラッチへのデジタル信号の書き込みが一通り終了するまでの時間を、ライン期間と呼ぶ。すなわち、ラッチ(A)920b中で一番左側のステージのラッチにデジタル信号の書き込みが開始される時点から、一番右側のステージのラッチにデジタル信号の書き込みが終了する時点までの時間間隔がライン期間である。実際には、上記ライン期間に水平帰線期間が加えられた期間をライン期間に含むことがある。

【0106】

1ライン期間が終了すると、ラッチ(B)920cにラッチシグナル(Latch Signal)が供給される。この瞬間、ラッチ(A)920bに書き込まれ保持されているデジタル信号は、ラッチ(B)920cに一斉に送出され、ラッチ(B)920cの全ステージのラッチに書き込まれ、保持される。デジタル信号をラッチ(B)920cに送出し終えたラッチ(A)920bは、シフトレジスタ920aからのタイミング信号に基づき、再びデジタル信号の書き込みを順次行う。この2順目の1ライン期間中には、ラッチ(B)920bに書き込まれ、保持されているデジタル信号がソース信号線S1〜Sxに入力される。

【0107】

一方、ゲート信号線駆動回路922は、それぞれシフトレジスタ、バッファ(いずれも図示せず)を有している。また場合によっては、ゲート信号線駆動回路922が、シフトレジスタ、バッファの他にレベルシフトを有していても良い。ゲート信号線駆動回路922において、シフトレジスタ(図示せず)からのゲート信号がバッファ(図示せず)に供給され、対応するゲート信号線に供給される。ゲート信号線G1〜Gyには、それぞれ1ライン分の画素のスイッチング用TFTのゲート電極が接続されており、1ライン分全ての画素のスイッチング用TFTを同時にオンの状態にしなくてはならないので、バッファは大きな電流を流すことが可能なものが用いられる。尚、ソース信号線駆動回路とゲート信号線駆動回路の数、構成及びその動作は、本実施の形態で示した構成に限定されない。

【0108】

以上のようなキーボードを持つ本発明の電子装置は、画素部に表示される記号の方向及び操作キーに表示される記号の種類を、利用者が適宜変更することが可能である。例えば、図18(A)に示すように通常は数字を表しておく。利用者はメニューキーなどの操作により表示を切り替えると図18(B)に示すようにひらがな表示にしたり、図18(C)に示すようにアルファベット表示に切り替えることができる。操作キーに設けるEL素子をカラー表示可能としておくと、さらに色の情報を持たせることができる。そうすると、使用者の好みに応じた色で照明させることや、着信時の呼び出し音と共に、登録されているグループ毎に照明の色を変えて、着信時の識別性を高めることもできる。次に、図19に本発明により完成する電子装置の外観図の一例を示す。

【0109】

図19(A)には表示用パネル301と操作用パネル302とを横方向に並べたときに、表示部304に表示される画像の方向と、操作キー306に表示される文字、数字、記号等の画像の方向とが、利用者側から見て本来の方向にある場合を示している。

【0110】

図19(B)には表示用パネル301と操作用パネル302とを縦方向に並べたときに、表示部304に表示される画像の方向と、操作キー306に表示される文字、数字、記号等の画像の方向とが、利用者側から見て本来の方向にある場合を示している。

【0111】

本発明の電子装置は、利用者の使い勝手に合わせて、表示部304に表示される画像の方向及び操作キー306に表示される文字、数字、記号等の画像の方向を、図19(A)に示した方向と図19(B)に示した方向とに切り替えることが可能である。

【0112】

なお図19では表示部304に表示される画像の方向と、操作キー306に表示される文字、数字、記号等の画像の方向とが常に同じ場合について説明したが、本発明はこれに限定されない。表示部304に表示される画像の方向と、操作キー306に表示される文字、数字、記号等の画像の方向とが異なっていても良い。また、図19に示した操作キーが表示している文字、数字及び記号は一例であり、本発明の電子装置はこれらの文字、数字及び記号に限定されない。

【0113】

また、表示部304に表示される画像の方向と、操作キー306に表示される文字、数字、記号等の画像の方向とを、接続部303における表示用パネル301の表示部304を有する面と操作用パネル302の操作キー106を有する面との間の角度θによって自動的に変更するような構成にしても良い。

【0114】

また操作キーの表示の明暗を切り替えられるような構成にしても良い。図20(A)に示した操作キー356は白色の地に黒色の単数または複数の記号が表示されている。図20(B)に示した操作キー356は黒色の地に白色の単数または複数の記号が表示されている。

【0115】

なお図20(A)、図20(B)では、黒色または白色で表示を行う操作キーについて説明したが、本発明はこの構成に限定されない。操作キーが白色以外の色の表示を行っても良い。例えば黒色の地に黄色表示、白色の地に緑色表示、または青色の地に黒色表示を行っても構わない。

【0116】

上記構成によって、電子装置自体の消費電力を抑えることが可能である。

【0117】

また、携帯電話装置はインターネットに接続して電子メールの送受信やホームページの検索などをすることが可能となっている。音声以外の文字情報は、操作キーを片手で操作して入力することが多い。その場合、利き手の親指または人差し指で操作キーを操作する。図20は図1で示す携帯電話装置の使用形態を説明する図である。インターネットに接続可能な携帯電話装置では、一画面に表示可能な画像情報量を増加させ、高精細化するために表示装置の大型化が成されている。しかし、画面の見やすさが向上するにつれ、使用者本人以外の第3者が表示された情報を見ることが容易となり、プライバシーが保たれなくなる。

【0118】

それに対し、本発明の携帯電話装置の操作キー106及び表示装置104の配置は、図21で示すように、操作キー106を操作しながら掌で表示装置104の画面をある程度覆い隠すことができるので、プライバシーを確保することができる。また、使用者にとっては安心感を持つことができる。

【0119】

また、表示装置104にイメージセンサーまたはエリアセンサーを内蔵させ、手のひらを表示装置104に覆いかぶせるようにして使用することにより、掌の紋章(手相)を用いて本人認証を行うことができる。認証は操作キー106でキー操作を行うとともに、使用者の手相をセンサー内蔵表示装置が個体情報を読み取り、認証作業を行う。認証作業はセンサーが読み取った個体情報と、内蔵するフラッシュメモリーや不揮発性メモリーに記憶されている個体情報とを照合して行う。

【0120】

尚、図21では操作キー106を親指で操作している例について示しているが、図22に示すように人差し指で操作する場合も同様である。

【0121】

また、本発明の電子装置の表示装置として用いられるELディスプレイと、単位ディスプレイに用いられるEL素子の輝度を、電子装置の外部の明るさに応じて調整するようにしても良い。

【0122】

図23に、電子装置の外部の明るさを検知するセンサの構成を示す。なお図23ではR(赤)、G(緑)、B(青)の3色のEL素子の輝度を調整する場合について説明するが、単色のEL素子の場合についても同様に実施することが可能である。

【0123】

センサ部1501は、RGBにそれぞれ対応したセンサ(R用センサ1501r、G用センサ1501g、B用センサ1501b)を有している。さらにそれぞれのセンサは、リセット用TFT1502、バッファ用TFT1503、ダイオード1504を有している。

【0124】

リセット用TFT1502のゲート電極はリセット信号線RLに接続されている。リセット用TFT1502のソース領域はセンサ用電源線VB及びバッファ用TFT1503のドレイン領域に接続されている。センサ用電源線は常に一定の電位(基準電位)に保たれている。またリセット用TFT1502のドレイン領域はダイオード1504及びバッファ用TFT1503のゲート電極に接続されている。

【0125】

バッファ用TFT1503のソース領域はセンサ出力配線FLに接続されている。またセンサ出力配線FLは定電流電源1505に接続されており、常に一定の電流が流れている。そしてバッファ用TFT1503のドレイン領域は常に一定の基準電位に保たれているセンサ用電源線VBに接続されており、バッファ用TFT1503はソースフォロワ(source follower)として機能する。

【0126】

図示しないが、ダイオード1504はカソードと、アノードと、カソードとアノードの間に設けられた光電変換層とを有している。

【0127】

リセット用TFT1502とバッファ用TFT1503は、どちらか一方がnチャネル型TFTで、残りの一方がpチャネル型TFTであることが望ましい。

【0128】

次にセンサ部1501において、ダイオード1504が外部の輝度を検知する仕組みについて説明する。

【0129】

まずリセット信号線RLに入力されたリセット信号によって、リセット用TFT1502がオンになる。よってセンサ用電源線VBの基準電位がバッファ用TFT1503のゲート電極に与えられる。そしてバッファ用TFT1503のソース領域はセンサ出力配線FLを介して定電流電源に接続されており、バッファ用TFT1503のソース領域とゲート電極の電位差VGSは常に一定である。よってバッファ用TFT1503のソース領域は、基準電位からVGSを差し引いた電位に保たれる。なお本明細書では、リセット用TFT1502がオンの状態である期間をリセット期間と呼ぶ。

【0130】

次にリセット信号線RLに入力されたリセット信号の電位が変化して、リセット用TFT1502がオフになる。よってセンサ用電源線VBの基準電位は、バッファ用TFT1503のゲート電極に与えられない。なお、リセット用TFT1502がオフの状態にある期間を、本明細書ではサンプル期間と呼ぶ。

【0131】

デジタル方式で駆動するELディスプレイの場合、サンプル期間はアドレス期間Taよりも長いことが好ましい。

【0132】

ダイオード1504に外部の光が照射されることで、ダイオード1504に電流が流れる。そのため、リセット期間において一定だったバッファ用TFT1503のゲート電極の電位は、サンプル期間において変化し、その電位の変化の大きさはダイオード1504に流れる電流の大きさによって変わる。

【0133】

ダイオード1504に流れる電流は、ダイオード1504に照射される光の強さに比例する。つまり外部が明るいときと暗いときとでは、明るいときの方が、ダイオード1504によりたくさん電流が流れることになる。よって、外部が明るいときの方が、暗いときに比べて、バッファ用TFT1503のゲート電極の電位は大きく変化する。

【0134】

バッファ用TFT1503のソース領域とゲート電極の電位差VGSは常に一定であるので、バッファ用TFT1503のソース領域は、バッファ用TFT1503のゲート電極の電位からVGSを差し引いた電位に保たれる。そのためバッファ用TFT1503のゲート電極の電位が変化すると、それに伴ってバッファ用TFT1503のソース領域の電位も変化する。

【0135】

バッファ用TFT1503のソース領域の電位はセンサ出力配線FLに与えられる。センサ出力配線FLの電位は、センサ選択回路1506によって順に選択された選択用TFT1507によって、センサ出力信号として輝度調整回路1508に入力される。

【0136】

図23に輝度調整回路1508のブロック図を示す。輝度調整回路1508はA/D変換回路1509、演算回路1510、補正メモリ1513、D/A変換回路1511を有している。なお、図23には補正メモリ1513が演算回路1510の一部である場合の構成を示したが、補正メモリ1513が演算回路1510と別個に設けられていても良い。

【0137】

センサ出力信号がA/D変換回路1509に入力されると、デジタルのセンサ出力信号に変換されて出力される。A/D変換回路1509から出力されたデジタルのセンサ出力信号は、演算回路1510に入力される。

【0138】

補正メモリ1513には、外部の輝度に対する、適切な電源供給線の電位の値(補正基準データ)が記憶されている。演算回路1510は、実際に演算回路1510に入力されたデジタルのセンサ出力信号から外部の輝度を割り出し、補正メモリ1513に記憶されている補正基準データを読み出す。

【0139】

そして読み出された補正基準データによって、EL素子が理想の輝度を得るために必要な電源供給線の電位(電源電位)の高さを情報として有するデジタルの補正信号が、D/A変換回路1511に入力する。

【0140】

D/A変換回路1511に入力されたデジタルの補正信号は、アナログに変換され、電源供給線の電源に入力される。電源供給線の電源は、入力されたアナログの補正信号によって定められた高さの電源電位を、電源供給線に与える。外部の輝度が変化した場合には、それに対応するように電源供給線の電源電位を補正し、使用者が見やすいように輝度を調整する。

【0141】

なおRGBに対応する3種類のEL素子を用いたELディスプレイの場合、輝度調整回路1508及び電源供給線の電源は補正したい色ごとに設ける必要がある。

【0142】

また、本発明は、図25に示すような液晶表示装置を表示装置に適用したノート型のコンピュータに適用することができる。図25(A)に示すコンピュータは本体1401、液晶表示装置を用いた表示装置1403、画像入力部1402、キーボード部1404を備えており、本発明はキーボード部1404に適用することができる。携帯性を重視した電子装置におけるキーボード部はキーの大きさや数に限界があり、本発明の操作キーを用いることにより、それぞれのキーに情報表示機能を持たせることで、データなどの入力作業を支援することができる。

【0143】

図25(B)に示す電話装置はファクシミリ機能が付加されたものでも良く、本体1410、受話器1411、電話番号などを表示する表示装置1412、操作キー1413などから成っている。本発明は操作キー1413に適用することが可能であり、このような据置型の電子装置においても利用者の入力作業を支援して利便性を高めることができる。

【0144】

図25では本発明が適用される電子装置の一例について示したが、その他にもディッスクトップ型コンピュータのキーボード、テレビ受像器やオーディオのリモコン、自動販売機の選択ボタン、様々な生産装置の制御盤に設けるスイッチなどあらゆる電子装置に適用できる。

【0145】

【発明の効果】

本発明の電子装置は、記号を入力するための操作キーに単位ディスプレイが設けられ、当該単位ディスプレイによって表示される記号の画像で、利用者が操作キーを識別することを可能としている。このような構成によって、限られた数の操作キーを有効利用することが可能となり、操作キーの多機能化と相まって利用者の便利性を高めることができる。

【0146】

さらに、電子装置の向きと、単位ディスプレイにより操作キーに表示される記号の向きとを、利用者が適宜変えること可能とし、操作性を向上させている。上記構成によって、電子装置の使い勝手を良くすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 携帯型の電子装置の一例を説明する図。

【図2】 本発明における電子装置の操作キーの構成を説明する図。

【図3】 本発明における電子装置の操作キーの構成を説明する図。

【図4】 本発明における電子装置の操作キーの構成を説明する図。

【図5】 単位ディスプレイの構成を説明する図。

【図6】 単位ディスプレイの構成を説明する図。

【図7】 マスクROMの構成を説明する図。

【図8】 本発明の電子装置の構成を説明するブロック図。

【図9】 コントローラーの構成を説明する図。

【図10】 タッチパネルの構成を説明する図。

【図11】 本発明における電子装置の操作キーの構成を説明する図。

【図12】 単純マトリクス型の画素部の構成を説明する図。

【図13】 単位ディスプレイの駆動回路と画素部の構成を説明する断面図。

【図14】 単位ディスプレイの画素部の構成を説明する上面図と等価回路図。

【図15】 単位ディスプレイの入力端子部の構成を説明する図。

【図16】 単位ディスプレイの入力端子部の構成を説明する図。

【図17】 単位ディスプレイの構成を説明するブロック図。

【図18】 本発明における電子装置の操作パネルの拡大図。

【図19】 本発明を用いた携帯型の電子装置の外観図。

【図20】 本発明における電子装置の操作パネルの拡大図。

【図21】 本発明を用いた携帯型の電子装置の操作形態について説明する図。

【図22】 本発明を用いた携帯型の電子装置の操作形態について説明する図。

【図23】 センサ部の構成を説明する図。

【図24】 センサ部から出力された信号によって輝度が補正される仕組みを説明する図。

【図25】 電子装置の一例を説明する図。

【図26】 引き出し配線の接続構成を示す図。

Claims (12)

- 透光性を有する複数のボタンと、

複数の前記ボタンの操作の有無を検知する検知手段と、

複数の前記ボタンに対応して設けられた複数の単位ディスプレイと、を備えた操作キーを有し、

前記検知手段は、複数の前記単位ディスプレイと複数の前記ボタンとの間に配置されており、

複数の前記単位ディスプレイは、全て同一のガラス基板上に形成されたものであることを特徴とする電子装置。 - 請求項1において、

前記検知手段は、一対の電極とダイアフラムとを複数有し、

複数の前記単位ディスプレイは、前記ガラス基板の一方の面に形成されたものであり、

複数の前記一対の電極は、前記ガラス基板の他方の面に形成されたものであり、

複数の前記ダイアフラムはそれぞれ、複数の前記ボタンと複数の前記一対の電極との間に配置されており、

前記ダイアフラムは、前記一対の電極と重なる位置に配置されているとともに、前記一対の電極の一方と接触していることを特徴とする電子装置。 - 請求項1において、

前記検知手段は、タッチパネルであることを特徴とする電子装置。 - 請求項1乃至請求項3のいずれか一項において、

複数の前記単位ディスプレイを制御するCPUが設けられたプリント基板を有し、

複数の前記単位ディスプレイは、前記検知手段と前記プリント基板との間に設けられており、

複数の前記ボタンと、前記検知手段と、複数の前記単位ディスプレイと、前記プリント基板と、は重なるように配置されていることを特徴とする電子装置。 - 請求項1乃至請求項4のいずれか一項において、

表示部と音声入力部とが設けられた第1のパネルと、

前記操作キーと音声出力部とが設けられた第2のパネルと、を有し、

前記第1のパネルと前記第2のパネルとは連結されており、

前記表示部には掌の紋章の認証を行うためのエリアセンサーが内蔵されていることを特徴とする電子装置。 - 請求項5において、

前記表示部が前記掌に覆われた状態で、前記操作キーを用いた第1の操作が行われることを特徴とする電子装置。 - 請求項5又は請求項6において、

前記表示部が前記掌に覆われた状態且つ前記操作キーを用いた第2の操作が行われている状態で、前記認証が行われることを特徴とする電子装置。 - 請求項5乃至請求項7のいずれか一項において、

複数の前記単位ディスプレイに表示される第1の記号の上方向が前記音声入力部から前記音声出力部へ向かう第1の方向と一致し、且つ、前記表示部に表示される第2の記号の上方向が前記第1の方向と一致する第1の設定状態を有することを特徴とする電子装置。 - 請求項5乃至請求項7のいずれか一項において、

複数の前記単位ディスプレイに表示される第1の記号の上方向が前記音声入力部から前記音声出力部へ向かう第1の方向と一致し、且つ、前記表示部に表示される第2の記号の上方向が前記第1の方向と一致する第1の設定状態と、

前記第1の記号の上方向が前記第1の方向と垂直な第2の方向と一致し、且つ、前記第2の記号の上方向が前記第2の方向と一致する第2の設定状態と、の切り替えが行われることを特徴とする電子装置。 - 請求項9において、

前記第1のパネルの前記表示部を有する面と、前記第2のパネルの前記操作キーと、の角度に応じて前記第1の設定状態と前記第2の設定状態とが切り替わることを特徴とする電子装置。 - 請求項5乃至請求項10のいずれか一項において、

前記第1のパネルにアンテナが設けられていることを特徴とする電子装置。 - 請求項1乃至請求項11のいずれか一項において、

複数の前記単位ディスプレイの表示の明暗の切り替えが可能なことを特徴とする電子装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2001278944A JP4758039B2 (ja) | 2000-09-14 | 2001-09-14 | 電子装置 |

Applications Claiming Priority (4)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2000280047 | 2000-09-14 | ||

| JP2000280047 | 2000-09-14 | ||

| JP2000-280047 | 2000-09-14 | ||

| JP2001278944A JP4758039B2 (ja) | 2000-09-14 | 2001-09-14 | 電子装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2002175144A JP2002175144A (ja) | 2002-06-21 |

| JP2002175144A5 JP2002175144A5 (ja) | 2008-10-16 |

| JP4758039B2 true JP4758039B2 (ja) | 2011-08-24 |

Family

ID=26600001

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2001278944A Expired - Fee Related JP4758039B2 (ja) | 2000-09-14 | 2001-09-14 | 電子装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4758039B2 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR101266248B1 (ko) * | 2006-08-07 | 2013-05-22 | 삼성디스플레이 주식회사 | 표시 장치, 그 제조 방법 및 이를 갖는 이동통신 단말기 |

Family Cites Families (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS617913A (ja) * | 1984-06-22 | 1986-01-14 | Tadakore Kajiyama | キ−入力装置及びその組立て方法 |

| JPS6282454A (ja) * | 1985-10-08 | 1987-04-15 | Canon Inc | 電子機器 |

| JPS6375820A (ja) * | 1986-09-18 | 1988-04-06 | Anritsu Corp | 多項目情報入力装置 |

| JPH0817283A (ja) * | 1994-06-30 | 1996-01-19 | Achilles Corp | ラバーコンタクトスイッチ |

| JPH09321846A (ja) * | 1996-05-29 | 1997-12-12 | Yazaki Corp | 携帯端末機 |

| JPH11329739A (ja) * | 1998-05-11 | 1999-11-30 | Oki Electric Ind Co Ltd | 有機el素子およびその製造方法 |

-

2001

- 2001-09-14 JP JP2001278944A patent/JP4758039B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2002175144A (ja) | 2002-06-21 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US9112963B2 (en) | Electronic device and method of usage thereof | |

| JP6611881B2 (ja) | 発光装置 | |

| US6680577B1 (en) | EL display device and electronic apparatus | |

| US8644498B2 (en) | Electronic device | |

| US20180175119A1 (en) | Light-Emitting Device | |

| JP2022106858A (ja) | 表示装置 | |

| TWI242391B (en) | Light emitting device | |

| JP4718731B2 (ja) | 電子装置 | |

| US20090026969A1 (en) | Organic light emitting device | |

| US20090002280A1 (en) | Organic light emitting device and method of driving the same | |

| KR20120034706A (ko) | 표시장치 | |

| CN109728174A (zh) | 有机电致发光元件、有机电致发光装置和电子设备 | |

| US20240065028A1 (en) | Display device and pixel array substrate thereof | |

| JP4758039B2 (ja) | 電子装置 | |

| WO2003091982A1 (fr) | Dispositif d'affichage et appareil electronique | |

| JP4906145B2 (ja) | El表示装置 | |

| JP2001339492A (ja) | 電子機器 | |

| JP2006058898A (ja) | 発光表示装置のディスプレイパネル駆動ドライバ及び発光表示装置並びに発光表示装置のディスプレイパネルの駆動方法 | |

| JP4314000B2 (ja) | 表示装置 | |

| JP3583413B2 (ja) | スイッチ素子、それを用いた表示装置及び半導体装置 | |

| KR101572264B1 (ko) | 유기전계발광표시장치 및 이의 제조방법 | |

| CN106972107A (zh) | 有机发光二极管及包括其的有机发光二极管显示装置 | |

| KR100669771B1 (ko) | 능동 구동형 유기 발광 다이오드 디스플레이 장치 및 이를구비한 모바일 기기 | |

| JP2002077335A (ja) | 携帯電話装置 | |

| KR20060056749A (ko) | 능동 구동형 유기 발광 다이오드 디스플레이 장치 및 이를구비한 모바일 기기 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080829 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20080829 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20100827 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20101221 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110131 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20110524 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20110602 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4758039 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140610 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140610 Year of fee payment: 3 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |