JP4748855B2 - 中枢神経系の疾病の処置における使用のための単離されたストロマ細胞 - Google Patents

中枢神経系の疾病の処置における使用のための単離されたストロマ細胞 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4748855B2 JP4748855B2 JP2000533087A JP2000533087A JP4748855B2 JP 4748855 B2 JP4748855 B2 JP 4748855B2 JP 2000533087 A JP2000533087 A JP 2000533087A JP 2000533087 A JP2000533087 A JP 2000533087A JP 4748855 B2 JP4748855 B2 JP 4748855B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- cells

- cell

- isolated

- disease

- nervous system

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES

- A61K35/00—Medicinal preparations containing materials or reaction products thereof with undetermined constitution

- A61K35/12—Materials from mammals; Compositions comprising non-specified tissues or cells; Compositions comprising non-embryonic stem cells; Genetically modified cells

- A61K35/28—Bone marrow; Haematopoietic stem cells; Mesenchymal stem cells of any origin, e.g. adipose-derived stem cells

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES

- A61K38/00—Medicinal preparations containing peptides

- A61K38/16—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof

- A61K38/17—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans

- A61K38/177—Receptors; Cell surface antigens; Cell surface determinants

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES

- A61K38/00—Medicinal preparations containing peptides

- A61K38/16—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof

- A61K38/17—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans

- A61K38/22—Hormones

- A61K38/2264—Obesity-gene products, e.g. leptin

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES

- A61K38/00—Medicinal preparations containing peptides

- A61K38/16—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof

- A61K38/43—Enzymes; Proenzymes; Derivatives thereof

- A61K38/44—Oxidoreductases (1)

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES

- A61K38/00—Medicinal preparations containing peptides

- A61K38/16—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof

- A61K38/43—Enzymes; Proenzymes; Derivatives thereof

- A61K38/46—Hydrolases (3)

- A61K38/48—Hydrolases (3) acting on peptide bonds (3.4)

- A61K38/482—Serine endopeptidases (3.4.21)

- A61K38/4846—Factor VII (3.4.21.21); Factor IX (3.4.21.22); Factor Xa (3.4.21.6); Factor XI (3.4.21.27); Factor XII (3.4.21.38)

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS

- A61P11/00—Drugs for disorders of the respiratory system

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS

- A61P25/00—Drugs for disorders of the nervous system

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS

- A61P25/00—Drugs for disorders of the nervous system

- A61P25/14—Drugs for disorders of the nervous system for treating abnormal movements, e.g. chorea, dyskinesia

- A61P25/16—Anti-Parkinson drugs

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS

- A61P25/00—Drugs for disorders of the nervous system

- A61P25/28—Drugs for disorders of the nervous system for treating neurodegenerative disorders of the central nervous system, e.g. nootropic agents, cognition enhancers, drugs for treating Alzheimer's disease or other forms of dementia

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS

- A61P35/00—Antineoplastic agents

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS

- A61P43/00—Drugs for specific purposes, not provided for in groups A61P1/00-A61P41/00

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C07—ORGANIC CHEMISTRY

- C07K—PEPTIDES

- C07K14/00—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof

- C07K14/435—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans

- C07K14/46—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans from vertebrates

- C07K14/47—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans from vertebrates from mammals

- C07K14/4701—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans from vertebrates from mammals not used

- C07K14/4702—Regulators; Modulating activity

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C07—ORGANIC CHEMISTRY

- C07K—PEPTIDES

- C07K14/00—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof

- C07K14/435—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans

- C07K14/575—Hormones

- C07K14/61—Growth hormones [GH] (Somatotropin)

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C07—ORGANIC CHEMISTRY

- C07K—PEPTIDES

- C07K14/00—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof

- C07K14/435—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans

- C07K14/745—Blood coagulation or fibrinolysis factors

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C07—ORGANIC CHEMISTRY

- C07K—PEPTIDES

- C07K14/00—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof

- C07K14/435—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans

- C07K14/78—Connective tissue peptides, e.g. collagen, elastin, laminin, fibronectin, vitronectin, cold insoluble globulin [CIG]

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C07—ORGANIC CHEMISTRY

- C07K—PEPTIDES

- C07K16/00—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies

- C07K16/18—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans

- C07K16/28—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants

- C07K16/2839—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants against the integrin superfamily

- C07K16/2845—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants against the integrin superfamily against integrin beta2-subunit-containing molecules, e.g. CD11, CD18

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING

- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA

- C12N5/00—Undifferentiated human, animal or plant cells, e.g. cell lines; Tissues; Cultivation or maintenance thereof; Culture media therefor

- C12N5/06—Animal cells or tissues; Human cells or tissues

- C12N5/0602—Vertebrate cells

- C12N5/0618—Cells of the nervous system

- C12N5/0622—Glial cells, e.g. astrocytes, oligodendrocytes; Schwann cells

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING

- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA

- C12N5/00—Undifferentiated human, animal or plant cells, e.g. cell lines; Tissues; Cultivation or maintenance thereof; Culture media therefor

- C12N5/06—Animal cells or tissues; Human cells or tissues

- C12N5/0602—Vertebrate cells

- C12N5/0652—Cells of skeletal and connective tissues; Mesenchyme

- C12N5/0662—Stem cells

- C12N5/0663—Bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSC)

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING

- C12Y—ENZYMES

- C12Y114/00—Oxidoreductases acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen (1.14)

- C12Y114/16—Oxidoreductases acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen (1.14) with reduced pteridine as one donor, and incorporation of one atom of oxygen (1.14.16)

- C12Y114/16002—Tyrosine 3-monooxygenase (1.14.16.2)

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING

- C12Y—ENZYMES

- C12Y304/00—Hydrolases acting on peptide bonds, i.e. peptidases (3.4)

- C12Y304/21—Serine endopeptidases (3.4.21)

- C12Y304/21022—Coagulation factor IXa (3.4.21.22)

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES

- A61K38/00—Medicinal preparations containing peptides

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES

- A61K48/00—Medicinal preparations containing genetic material which is inserted into cells of the living body to treat genetic diseases; Gene therapy

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING

- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA

- C12N2501/00—Active agents used in cell culture processes, e.g. differentation

- C12N2501/10—Growth factors

- C12N2501/135—Platelet-derived growth factor [PDGF]

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING

- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA

- C12N2502/00—Coculture with; Conditioned medium produced by

- C12N2502/08—Coculture with; Conditioned medium produced by cells of the nervous system

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING

- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA

- C12N2502/00—Coculture with; Conditioned medium produced by

- C12N2502/13—Coculture with; Conditioned medium produced by connective tissue cells; generic mesenchyme cells, e.g. so-called "embryonic fibroblasts"

- C12N2502/1311—Osteocytes, osteoblasts, odontoblasts

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING

- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA

- C12N2506/00—Differentiation of animal cells from one lineage to another; Differentiation of pluripotent cells

- C12N2506/13—Differentiation of animal cells from one lineage to another; Differentiation of pluripotent cells from connective tissue cells, from mesenchymal cells

- C12N2506/1346—Differentiation of animal cells from one lineage to another; Differentiation of pluripotent cells from connective tissue cells, from mesenchymal cells from mesenchymal stem cells

- C12N2506/1353—Differentiation of animal cells from one lineage to another; Differentiation of pluripotent cells from connective tissue cells, from mesenchymal cells from mesenchymal stem cells from bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSC)

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING

- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA

- C12N2799/00—Uses of viruses

- C12N2799/02—Uses of viruses as vector

- C12N2799/021—Uses of viruses as vector for the expression of a heterologous nucleic acid

- C12N2799/027—Uses of viruses as vector for the expression of a heterologous nucleic acid where the vector is derived from a retrovirus

Description

【発明の分野】

本発明は、単離されたストロマ細胞を用いる、中枢神経系と関係する疾病、疾患または病気を患っている哺乳類を処置する組成物及び方法に関する。

【0002】

【発明の背景】

外傷、腫瘍形成または遺伝的もしくは他の成分を起源として有する哺乳類における神経学的損傷は、該哺乳類において処置し、そして/または元に戻すことが非常に困難である。中枢神経系に対する神経学的損傷の一つの処置は神経移植である。この数十年にわたって、中枢神経系の発生、可塑性及び再生を探るために神経移植が用いられている(McKay、1997、Science 276:66-71)。また、罹病及び損傷を受けた神経組織の修復及び機能的回復をもたらすためにも神経移植が用いられている(Bjorklund、1993、Nature 362:414-415;Olson、1997、Nature Med、3:1329-1335;Spencer等、1992、N.Engl.J.Med.327:1541-1548;Freed等、1992、N.Engl.J.Med.327:1549-1555;Kordower等、1995、N.Engl.J.Med.332:1118-1124;Defer等、1996、Brain 119:41-50;Lopez-Lozano等、1997、Transp.Proc.29:977-980;Rosenstein、1995、Exp.Neurol.33:106;Turner等、1993、Neurosurg.33:1031-1037;Kang等、1993、J.Neurosci.13:5203-5211;Andersson等、1993、Int.J.Dev.Neurosci.11:555-568;Sanberg等、1997、Nature Med.3:1129-1132)。特に、パーキンソン病にかかっている一連のヒト患者がヒト胎児の6−9週齢の流産児から得られた中脳細胞の神経移植により処置されている(Spencer等、1992、N.Engl.J.Med.327:1541-1548;Freed等、1992、N.Engl.J.Med.327:1549-1555;Kordower等、1995、N.Engl.J.Med.332:1118-1124;Defer等、1996、Brain 119:41-50;Lopez-Lozano等、1997、Transp.Proc.29:977-980)。それらの患者の中には、ポジトロン−エミッショントモグラフィーを用いてフルオロドーパの取り込みにより評価した場合に、臨床症状及びドーパミンの合成の両方において著しい改善を示したものがいた(Spencer等、1992、N.Engl.J.Med.327:1541-1548;Freed等、1992、N.Engl.J.Med.327:1549-1555;Kordower等、1995、N.Engl.J.Med.332:1118-1124;Defer等、1996、Brain 119:41-50)。しかしながら、治療的用途のために胎児組織を得る方法は、重要な論理学的及び倫理的障壁を提示してきた(Rosenstein、1995、Exp.Neurol.33:106;Turner等、1993、Neurosurg.33:1031-1037)。また、明らかにドーパミン作動性ニューロンに対する不都合な免疫反応のために(Lopez-Lozano等、1997、Transp.Proc.29:977-980)、そして胎児組織は糖分解よりむしろ脂質代謝に主に依存しているので(Rosenstein、1995、Exp.Neurol.33:106)、ドーパミン作動性ニューロンの約5−10%のみが生存する。これらの理由のために、神経移植のために適当な繊維芽細胞(Kang等、1993、J.Neurosci.13:5203-5211)、胎児アストロサイト(Andersson等、1993、Int.J.Dev.Neurosci.11:555-568)及びセルトリ−細胞(Sanberg等、1997、Nature Med.3:1129-1132)のような代わりの細胞を開発する試みが行われている。

【0003】

移植により、例えば脳腫瘍、脳外傷、ハンチントン病、アルツハイマー病、パーキンソン病及び脊髄損傷のような中枢神経系の疾病、疾患または病気を処置するために、ドナー細胞は容易に利用でき、培養して迅速に増やすことができ、免疫学的に不活性であり、宿主脳組織において長期間の生存及び組込みが可能であり、そして外来遺伝子の安定なトランスフェクション及び長期間の発現が容易にできるべきである(Bjorklund、1993、Nature 362:414-415;Olson、1997、Nature Med.3:1329-1335)。現在、これらの規準を満たすドナー細胞は利用できない。

【0004】

造血幹細胞に加えて、骨髄は、骨芽細胞、軟骨細胞、脂肪細胞及び筋芽細胞のような非造血細胞の幹様前駆体を含有する(Owen等、1988、Cell and Molecular Biology of Vertebrate Hard Tissues中、Ciba Foundation Symposium 136、Chichester、UK、pp.42-60;Caplan、1991、J.Orthop.Res.9:641-650;Prockop、1997、Science 276:71-74)。骨髄の非造血前駆体は、コロニー形成単位繊維芽細胞、間充織幹細胞及び骨髄ストロマ細胞(MSC)と様々に呼ばれている。

【0005】

MSCは、骨髄細胞が哺乳類から取り出され、プラスチック皿に移された場合にそれらの付着特性を特徴とする間充織前駆細胞である(Friendenstein等、1976、Exp.Hemat.4:267-274)。約4時間以内に、MSCはプラスチックに付着し、従って、皿から非付着細胞を除くことにより単離することができる。プラスチックにしっかりと付着する骨髄細胞、すなわちMSCは詳細に研究されている(Castro-Malaspina等、1980、Blood 56:289-30125;Piersma等、1985、Exp.Hematol 13:237-243;Simmons等、1991、Blood 78:55-62;Beresford等、1992、J.Cell.Sci.102:341-351;Liesveld等、1989、Blood 73:1794-1800;Liesveld等、Exp.Hematol 19:63-70;Bennett等、1991、J.Cell.Sci.99:131-139)。「MSC」及び「ストロマ細胞」という用語は本明細書において互換可能に用いられる。

【0006】

ストロマ細胞は、インビボで骨髄内の微環境の発生に関与すると考えられる。単離した場合、ストロマ細胞は最初静止しているが、最終的に分裂し始め、従って、それらをインビトロで培養することができる。ストロマ細胞の増やした数を樹立し、維持することができる。適切な条件下で培養した場合に繊維芽細胞性脂肪細胞性及び骨原性細胞のコロニーを作製するためにストロマ細胞が用いられている。また、それらを軟骨細胞及び筋芽細胞に分化させることもできる。それらの付着細胞をヒドロコルチゾンまたは他の選択条件の存在下で培養する場合、前駆体または骨原性細胞に富んだ集団が得られる(Carter等、1992、Blood 79:356-364及びBienzle等、1994、Proc.Natl.Acad.Sci USA、91:350-354)。

【0007】

疾病の処置のためにストロマ細胞を使用するいくつかの例がある。例えば、欧州特許EP 0,381,490は、ストロマ細胞を用いる遺伝子治療を開示している。特に、血友病の処置方法が開示されている。インビボで選択組織中に移植した場合に繊維性組織、骨または軟骨を作るためにストロマ細胞が用いられている(Ohgushi等、1989、Acte.Orthop.Scand.60:334-339;Nakahara等、1992、J.Orthop.Res.9:465-476;Niedzwiedski等、1993、Biomaterials 14:115-121;及びWakitani等、1994、J.Bone & Surg.76A:579-592)。ある報告では、ストロマ細胞は多孔性セラミックを用いて皮下に(Ohgushi等、1989、Acta.Orthop.Scand.60:334-339)、拡散室中で腹腔内に(Nakahara等、1991、J.Orthop.Res.9:465-476)、外科的に引き起こした骨欠損中に経皮的に(Niedzwiedski等、1993、Biomaterials 14:115-121)移植するかまたは関節軟骨における外科的欠損を修復するためにコラーゲンゲル内に(Wakitani等、1994、J.Bone Surg.76A:579-592)移植した場合にインビボで骨または軟骨を生じるために用いられている。Piersma等(1983、Brit.J.Hematol.94:285-290)は、静脈内骨髄移植後に、造血ストロマを構成する繊維芽細胞コロニー形成細胞が宿主骨髄中に入り、とどまることを開示している。Stewart等(1993、Blood 81:2566-2571)は、最近、全骨髄細胞の非常に多量の繰り返された投与が、骨髄除去を受けていないマウス中に造血前駆体の長期間の移植をもたらすことを認めた。また、Bienzle等(1994、Proc.Natl.Acad.Sci.USA、91:350-354)は、骨髄除去なしにイヌにおいて造血細胞を永続的に移植するためにドナー細胞としてと長期間の骨髄培養物をうまく用いた。ある報告では、造血前駆体の培養物のための微環境を樹立する細胞として(Anklesaria、1987、Proc.Natl.Acad.Sci.USA 84:7681-7685)または造血幹細胞に富んだ集団の供給源として(Kiefer、1991、Blood 78(10):2577-2582)ストロマ細胞を用いた。

【0008】

中枢神経系の疾病、疾患及び病気の成功した処置の不足を考えれば、中枢神経系の疾病、疾患または病気に冒された患者を処置するさらなる方法が以前として必要である。本発明はこの必要性を満たし、そして先行類似技術の処置の欠陥を克服する。

【0009】

【発明の要約】

本発明は、中枢神経系の疾病、疾患または病気にかかっているヒト患者の処置方法を含む。該方法は、ヒトドナーから骨髄サンプルを得ること、該骨髄サンプルからストロマ細胞を単離すること及び該単離されたストロマ細胞を該ヒト患者の中枢神経系に投与することを含んでなり、その場合、該中枢神経系における該単離されたストロマ細胞の存在は該疾病、疾患または病気の処置をもたらす。

【0010】

一つの態様として、ヒトドナーが中枢神経系の疾病、疾患または病気を患っておらず、そしてヒトドナーが該患者と同一遺伝子型である。

【0011】

別の態様として、ヒトドナーが該ヒト患者である。

【0012】

別の態様として、中枢神経系の疾病、疾患または病気が遺伝病、腫瘍、外傷及び脳卒中よりなる群から選択される。

【0013】

別の態様として、疾病、疾患または病気が中枢神経系の組織または細胞に対する損傷である。

【0014】

さらに別の態様として、疾病、疾患または病気が脳腫瘍である。

【0015】

一つの態様として、中枢神経系に投与された単離されたストロマ細胞が該中枢神経系において存在または複製したままである。

【0016】

別の態様として、単離されたストロマ細胞を投与する前に、それらの細胞をインビトロで培養する。

【0017】

さらに別の態様として、単離されたストロマ細胞を投与する前に、治療的タンパク質をコードする単離された核酸で単離されたストロマ細胞をトランスフェクトし、その場合、該タンパク質がそれらの細胞において発現される場合に該タンパク質が該疾病、疾患または病気の処置をもたらすように働く。

【0018】

好ましくは、治療的タンパク質がサイトカイン、ケモカイン、ニューロトロフィン及び抗体並びにグリオーマ有毒タンパク質よりなる群から選択される。

【0019】

別の態様として、単離されたストロマ細胞を投与する前に、治療的タンパク質をコードする単離された核酸で単離されたストロマ細胞をトランスフェクトし、その場合、そのようなタンパク質がそれらの細胞により分泌される場合に該タンパク質が該疾病、疾患または病気の処置をもたらすように働く。

【0020】

一つの態様として、単離された核酸がプロモーター/調節配列に操作可能に連結される。

【0021】

別の態様として、治療的タンパク質がサイトカイン、ケモカイン、ニューロトロフィン、抗体及びグリオーマ有毒タンパク質よりなる群から選択される。

【0022】

本発明の方法における単離された核酸は、突然変異した、機能しないまたは不十分に発現される遺伝子の野生型コピーであってもよく、その場合、該単離された核酸がプロモーター/調節配列に操作可能に連結され、そして単離されたストロマ細胞において発現される。

【0023】

本発明のさらに別の態様として、ストロマ細胞を投与する前に、分化した細胞の実質的に均質な集団の存在下でまたは細胞分化の誘導物質の存在下で該ストロマ細胞を共培養することにより該細胞を前以て分化させ、それにより該単離されたストロマ細胞が分化し、そして分化した細胞または誘導物質で処理した細胞に特有の分化表現型の表現型特性を獲得する。

【0024】

別の態様として、単離されたストロマ細胞の投与前に、該細胞をインビトロで培養し、該細胞中に単離された核酸を導入し、そして該細胞を前以て分化させるという工程の少なくとも一つを実施する。

【0025】

さらなる態様として、単離されたストロマ細胞を免疫学的に分離する。

【0026】

また、本発明は、単離されたストロマ細胞の分化を導く方法も含む。該方法は、分化した細胞の実質的に均質な集団の存在下でまたは細胞分化の誘導物質の存在下で単離されたストロマ細胞を培養することを含んでなり、それにより該単離されたストロマ細胞が分化し、そして分化した細胞または誘導物質で処理した細胞に特有の分化表現型の表現型特性を獲得する。

【0027】

好ましくは、分化した細胞がアストロサイト、マクログリア細胞及びニューロンよりなる群から選択される。

【0028】

脳腫瘍が処置される場合、一つの態様として、脳腫瘍がグリオーマである。

【0029】

治療的タンパク質が用いられる場合、一つの態様として、治療的タンパク質がグリオーマ有毒タンパク質である。好ましくは、グリオーマ有毒タンパク質がFasリガンド、上皮増殖因子受容体(EGFR)及びCD3に対して導かれる二重特異性単鎖抗体または上皮増殖因子受容体(EGFR)に対して導かれる抗体である。

【0030】

細胞のトランスフェクションを実施するある種の態様として、該トランスフェクションをレトロウイルスベクターを用いて実施する。

【0031】

ある種の別の態様として、単離されたストロマ細胞の投与方法が、脳中に直接それらの細胞を移植することによる。

【0032】

さらに、別の態様として、中枢神経系に投与された単離されたストロマ細胞が該中枢神経系において約150日までの間存在または複製したままである。

【0033】

さらに別の態様として、単離されたストロマ細胞を中枢神経系に投与した後、中枢神経系に投与された該単離されたストロマ細胞の約0.1%がマクログリア細胞、アストロサイトまたはニューロンへの分化のマーカーを発現することができる。好ましくは、分化のマーカーがグリア繊維酸性タンパク質である。

【0034】

一つの態様として、中枢神経系の疾病がパーキンソン病である。

【0035】

別の態様として、治療的タンパク質が用いられる場合、治療的タンパク質が中枢神経系の疾病、疾患または病気において欠失しているかまたは生産されない神経伝達物質の生合成において必要とされる酵素である。好ましくは、該神経伝達物質がL-DOPAであり、該処置がパーキンソン病に見られる表現型の減少をもたらす。また好ましくは、パーキンソン病に見られる該表現型がパーキンソン病のラットモデルにおいてアポモルヒネにより誘導される回転である。さらに好ましくは、本発明の方法において用いられる単離されたストロマ細胞がL-DOPAを少なくとも約3日間合成し、分泌し続け、そして該L-DOPAがL-DOPAの代謝産物に転化される。

【0036】

本発明は、中枢神経系の疾病、疾患または病気に冒されている患者を処置するための組成物及び方法を含む。該組成物は、組換えDNA技術を用いて遺伝子的に改変してもしなくてもよい単離された骨髄細胞である。該方法は、ドナーから骨髄サンプルを得、その骨髄サンプルからストロマ細胞を単離し、そして単離されたストロマ細胞を患者の中枢神経系に直接投与するという工程を含んでなる。

定義

冠詞「一つ(a)」及び「一つ(an)」は、その冠詞の文法的対象の一つまたは一つより多く(すなわち、少なくとも一つ)をさすために本明細書において用いられる。例として、「一つの要素」は、一つの要素または一つより多くの要素を意味する。

【0037】

本明細書において用いられる場合、「中枢神経系」は哺乳類の脳及び/または脊髄を含むと解釈されるべきである。また、その用語はある場合において眼及び視神経を含んでもよい。

【0038】

本明細書において用いられる場合、「ストロマ細胞」、「コロニー形成繊維芽細胞」、「骨髄ストロマ細胞」、「付着細胞」及び「MSC」は互換可能に用いられ、そして骨細胞、軟骨細胞及び脂肪細胞の幹細胞様前駆体として働くことができ且つプラスチック皿に付着するそれらの能力により骨髄から単離することができる骨髄中の細胞の小画分をさすものとする。ストロマ細胞はあらゆる動物由来であってもよい。ある態様として、ストロマ細胞は霊長類、好ましくはヒト由来である。

【0039】

本明細書において用いられる場合、「付着細胞」という用語はストロマ細胞をさすものとする。

【0040】

「非付着細胞」という用語は、本明細書において用いられる場合、造血前駆細胞をさすものとする。

【0041】

本明細書において用いられる場合、「中枢神経系の疾病、疾患または病気」という用語は、例えば神経変性疾患または原発腫瘍形成のような、中枢神経系の細胞により発現される遺伝子における遺伝的突然変異により引き起こされ、その結果、そのような突然変異の影響の一つが中枢神経系の異常な構造及び/または機能により明示される疾病、疾患または病気をさすものとする。そのような遺伝的欠陥は、中枢神経系の細胞における突然変異した、機能しないまたは不十分に発現される遺伝子の結果であってもよい。また、その用語は、中枢神経系の細胞における遺伝的欠陥それ自体の結果ではなく、むしろ中枢神経系に由来しない細胞、例えば中枢神経系における転移性腫瘍形成による中枢神経系の浸潤の結果である中枢神経系における他の異常も包含すると解釈されるべきである。また、その用語は、中枢神経系の組織に対する直接損傷により引き起こされる中枢神経系に対する外傷も含むと解釈されるべきである。さらにその用語は、薬物及びアルコール中毒、鬱病、精神分裂病、セロトニン(seratonin)摂取またはアヘン類受容体を伴う疾病、薬物の代謝等のような、しかしそれらに限定されない行動障害を含むと解釈されるべきである。また、その用語は、脳卒中及び塞栓も含むと解釈されるべきである。

【0042】

本明細書において用いられる場合、「遺伝子欠損を特徴とする疾病、疾患または病気」は、欠損のある遺伝子及び/または不十分な遺伝子発現がその疾病、疾患または病気に原因的に関連している疾病、疾患及び病気をさすものとする。遺伝子欠損を特徴とするいくつかの周知の疾病、疾患及び病気のいずれかにかかっている個体を当業者は同定することができる。

【0043】

本明細書において用いられる場合、「分泌タンパク質をコードする遺伝子における欠損を特徴とする疾病、疾患または病気」は、欠損があるかまたは不十分に発現される遺伝子が、細胞から異常に分泌されるタンパク質をコードする遺伝子欠損を特徴とする疾病、疾患または病気をさすものとする。

【0044】

「異常な分泌」という用語は、正常な、すなわち野生型の欠損のないタンパク質と異なるようにタンパク質が細胞においてプロセシングされることを意味する。例えば、正常なタンパク質は特定の構造立体配置で細胞から分泌することができ;そのタンパク質が異なる立体配置で分泌される場合にこのタンパク質の異常な分泌が起こる可能性がある。さらなる例として、正常なタンパク質が通常は細胞から分泌される場合、そのタンパク質が細胞から分泌されないか、または正常なタンパク質の分泌の通常レベルから著しく異なる、すなわち、より高いかもしくはより低いレベルで細胞から分泌される場合にタンパク質の異常な分泌が起こる可能性がある。

【0045】

本明細書において用いられる場合、「有益なタンパク質で処置することができる疾病、疾患または病気」は、その疾病、疾患または病気の特徴である原因及び/または症状を緩和するか、減少するか、防ぐか、または緩和、減少もしく予防をもたらすタンパク質の存在により処置するかまたは予防することができる疾病、疾患または病気をさすものとする。有益なタンパク質で処置することができる疾病、疾患及び病気は、遺伝子欠損を特徴とする疾病、疾患及び病気並びに遺伝子欠損を特徴としないがそれにもかかわらずその疾病、疾患または病気の特徴である原因及び/または症状を緩和するか、減少するか、防ぐか、または緩和、減少もしく予防をもたらすタンパク質の存在により処置するかまたは予防することができるものを含む。

【0046】

本明細書において用いられる場合、「有益なタンパク質」及び「異種起源のタンパク質」は互換可能であり、そして遺伝子欠損を特徴とする疾病、疾患または病気の疾病または症状に原因的に関連している欠損遺伝子によりコードされるタンパク質及び/または不十分な遺伝子発現を補うことができるタンパク質をさすものとする。そのタンパク質の存在は、疾病、疾患または病気の特徴である原因及び/または症状を緩和するか、減少するか、防ぐか、または緩和、減少もしく予防をもたらす。

【0047】

本明細書において用いられる場合、「腫瘍により引き起こされる中枢神経系の組織または細胞の損傷」は、通常脳における、組織の新たな増殖が起こる中枢神経系の疾病、疾患または病気をさすものとし、そして制御できず且つ進行性である細胞の増殖を含む。増殖する細胞は、中枢神経組織由来であってもよく、またはそれ由来でなくてもよい。

【0048】

本明細書において用いられる場合、「免疫学的に分離された」、「免疫学的に防御された」、「免疫学的に中和された」、及び「レシピエントの免疫系から細胞を物理的に分離する方法」は、移植した細胞が体の免疫系にさらされないかまたはそれにより除去することができないように、移植した体からのその細胞の封入、閉じ込めまたは他の物理的分離をさすものとし、その結果、免疫学的に分離された細胞がレシピエントの免疫系から物理的に分離されるように投与される。免疫学的分離方法の例は、マイクロカプセル化、生体適合性マトリックス、拡散室、移植できるカートリッジ、膜組立を有する移植装置及び膜を有する他の容器のような周知の技術及び装置を含むが、それらに限定されない。移植装置内で体内で細胞を維持することによりそれらを免疫学的に分離することが好ましい。

【0049】

「単離された核酸」という用語は、天然に存在する状態でそれに隣接する配列から精製されている核酸配列またはセグメントまたはフラグメント、例えば、フラグメントに通常隣接する配列、例えば天然に存在するゲノム中でフラグメントに隣接する配列からとり出されているDNAフラグメントをさすと解釈されるべきである。また、その用語は、核酸に生来付随する他の成分、例えば、細胞中で生来それに付随するRNAまたはDNAまたはタンパク質から実質的に精製されている核酸にも当てはまる。

【0050】

本明細書において用いられる場合、「単離された核酸分子」は、古典的トランスフェクション(リン酸カルシウムもしくはDEAEデキストランによりもたらされるトランスフェクション)、電気穿孔、微量注入、リポソームによりもたらされる導入、化学薬品によりもたらされる導入、リガンドによりもたらされる導入または組換えウイルスベクター導入のような、しかしそれらに限定されない方法により細胞中に導入されるまでストロマ細胞において存在しないかまたはストロマ細胞において十分に高レベルのタンパク質として発現されないものであってもよい。

【0051】

本明細書において用いられる場合、「遺伝子構築物」は、ストロマ細胞におけるコーディング配列の発現のために十分な要素を有するプロモーター/調節配列に操作可能に連結された有益なタンパク質をコードするコーディング配列を含む単離された核酸分子をさすものとする。

【0052】

本明細書において用いられる場合、「プロモーター/調節配列」は、プロモーター/調節配列に操作可能に連結された遺伝子の特異的発現のために必要とされるDNA配列を意味する。ある場合には、この配列はコアプロモーター配列であってもよく、そしてある場合には、この配列はエンハンサー配列及び組織特異的またはそうでなければ誘導的もしくは構成的に遺伝子を発現させるために必要とされる他の調節要素を含んでもよい。

【0053】

2つの核酸配列を「操作可能に連結された」と記述することは、本明細書において用いられる場合、一本鎖または二本鎖核酸成分がそれら2つの核酸配列の各々を含んでなり、そしてそれら2つの核酸配列の少なくとも一方がもう一方に対して特性化される生理学的作用を及ぼすことができるように2つの配列が核酸成分内で配置されることを意味する。

【0054】

本明細書において用いられる場合、「異種起源の遺伝子」は遺伝子構築物のコーディング配列をさすものとする。

【0055】

「異種起源のタンパク質」は、本明細書において用いられる場合、異種起源の遺伝子によりコードされるものである。

【0056】

本明細書において用いられる場合、「組換え遺伝子物質」及び「組換え遺伝子」という用語は互換的に用いられ、そしてストロマ細胞中に導入されるゲノムDNA、cDNA、合成DNA及びRNA、mRNA並びにアンチセンスDNA及びRNAをさすものとする。組換え遺伝子物質は、異種起源の遺伝子物質であってもよく、または個体もしくは動物において通常見い出される遺伝子物質のさらに一つのコピーもしくは複数のコピーであってもよい。ヒト疾病疾患または病気を処置するための方法において製薬学的組成物の成分として細胞を用いる場合、それらの細胞を形質転換するために用いる組換え遺伝子物質は、個体を処置するため及び/または細胞をより容易に移植できるようにするために用いられる治療に役立つものとして選択されるタンパク質をコードすることができる。

【0057】

本明細書において用いられる場合、「トランスフェクトしたストロマ細胞」は、古典的トランスフェクション(リン酸カルシウムもしくはDEAEデキストランによりもたらされるトランスフェクション)、電気穿孔、微量注入、リポソームによりもたらされる導入、化学薬品によりもたらされる導入、リガンドによりもたらされる導入または組換えウイルスベクター導入のような、しかしそれらに限定されない細胞中に核酸分子を導入するために用いられるいずれかの技術を用いて遺伝子構築物が与えられているストロマ細胞をさすものとする。

【0058】

本明細書において用いられる場合、「前以て分化させた」という用語は、単離されたストロマ細胞が分化し、そして分化した細胞の表現型特性を獲得するように分化した細胞の実質的に均質な集団または分化した細胞の産物または細胞分化の誘導物質と共培養した単離されたストロマ細胞を意味すると解釈されるべきである。

【0059】

本明細書において用いられる場合、「表現型特性」という用語は、以下の特性:形態学的外観、特定のタンパク質の発現、染色パターン及び物質で染色される能力の少なくとも一つを意味すると解釈されるべきである。

【0060】

「分化した細胞の実質的に均質な集団」という語句は、本明細書において用いられる場合、細胞の少なくとも75%が同じ分化した表現型を示す細胞の集団を意味すると解釈されるべきである。

【0061】

「分化を導く」という語句は、本明細書において用いられる場合、分化した細胞の実質的に均質な集団の存在下、分化した細胞の産物の存在下または細胞分化の誘導物質の存在下で未分化の細胞を共培養することにより未分化の細胞において分化した表現型を誘導することを意味すると解釈されるべきである。

【0062】

本明細書において用いられる場合、「グリオーマ有毒タンパク質」は、グリオーマ細胞の増殖を阻止し、そして/または殺すことができるタンパク質を意味すると解釈されるべきである。

記述

本発明は、プラスチックへの付着により単離されかつ哺乳動物の脳に注入されるMSCが、植え付け、移動しそして中枢神経系の細胞に分化する一方で、他の細胞は前駆細胞としてとどまるか、もしくは中枢神経系の細胞に分化する娘細胞を産むという発明に基づく。この発見は、個体、すなわち哺乳動物、および好ましくは中枢神経系に関連する疾病、疾患もしくは病気に罹っているヒト患者に正常の適合された(matched)同一遺伝子系のドナーから得られたストロマ細胞を提供すること、もしくは、個体からストロマ細胞を単離すること、当該細胞を培養すること、そして、中枢神経系における欠陥と関連する疾病、疾患もしくは病気の原因である遺伝的欠損はなんでも修正するようにそれらを遺伝子的に改変することのいずれかによる、個体の成功裏の治療を見込む。

【0063】

本発明の好ましい一態様において、適合されたドナーもしくは同一個体から得られたストロマ細胞を、病気に罹っているおよび損傷を受けている神経細胞を増加させるもしくは置き換えるための、中枢神経系に伴う疾病、疾患もしくは病気に罹っている個体に投与する。ストロマ細胞は好ましくはヒトに投与される。ストロマ細胞は、さらに好ましくはヒトの脳に投与される。いくつかの態様において、細胞はヒト脳の線条体部分に投与される。ストロマ細胞の投与の正確な部位は、治療されるべき病変の部位、治療されている疾病の型、ヒトの年齢および疾病の重篤度などを包含するがしかしこれらに制限されないいずれかの数の要因に依存するであろう。投与の部位の決定は、こうした細胞の投与に精通した当業者の熟練内に十分ある。

【0064】

ヒトの中枢神経系へのストロマ細胞の投与の様式は、治療されている疾病の型、ヒトの年齢、当該ストロマ細胞が分化されるか否か、ストロマ細胞がその中に導入された異種DNAを有するかどうか、などを包含するいくつかの要因に依存して変動してよい。直接に脳組織中へのストロマ細胞の投与の一例が本明細書の実験の詳細の節に提供される。その実施例においては、細胞を、最初に、それを通って当該細胞がその後に脳組織中に進められる頭蓋の孔を創製することにより、哺乳動物の脳に導入する。細胞は、直接注入、シャントを使用すること、もしくは化合物の中枢神経系への導入に当該技術分野で使用されるいずれかの他の手段により導入してよい。

【0065】

ストロマ細胞が中枢神経系の疾病を治療するために哺乳動物、好ましくはヒトで使用されてよい、いくつかの方法が存在する。例えば、ストロマ細胞は、中枢神経系への導入後に分化する前駆細胞として、もしくは中枢神経系への導入前に神経細胞に分化されている細胞として、または単純に分化せずにそして遺伝子産物の運び屋としてはたらく細胞として使用してよい。どの状況でも、本明細書に提示されるデータが確立するとおり、当該細胞は中枢神経系の永続的定住体(resident)となる。これらの細胞は、従って、遺伝病、外傷もしくは他の傷害の結果として喪失されている中枢神経系中の細胞を置き換えることができる。加えて、中枢神経系への導入前に、ストロマ細胞は、サイトカイン、ニューロトロフィンなどのような分子を産生するように遺伝子的に工作されてよく、これらは中枢神経系中に既に存在する細胞に有益に影響することができる。例えば、その後中枢神経系に導入される遺伝子的に工作されたストロマ細胞は、いかなる中枢神経系の損傷も修復するため、そして/もしくは中枢神経系の腫瘍と闘うために使用することができる。

【0066】

本明細書に提示されるデータは、ラットアストロサイトとともに共培養されるヒトストロマ細胞が、早期アストロサイトのマーカー、神経膠線維酸性タンパク質について陽性になることを確立する。言い換えれば、所望の細胞型とのストロマ細胞の共培養によりストロマ細胞の分化を指図することが可能である。さらに、ヒトストロマ細胞を、本明細書に提示されるデータに従ってマクログリア細胞に転換することが可能である。従って、中枢神経組織へのそれらの導入の前に所望の表現型に進化するように単離されたストロマ細胞を前分化させることが、本明細書に提示されるデータに従って可能である。中枢神経系に導入される単離されたストロマ細胞が、脳組織もしくは脊髄組織中で、稀突起神経膠細胞、シュヴァン細胞、ニューロンおよびアストロサイトに分化し得ることが、さらに可能である。

【0067】

これらの考慮に基づき、中枢神経系に直接導入される単離されたストロマ細胞を使用して治療可能である疾病の型は多い。例えば、新生児および小児のあいだで、当該細胞は、テイ−サックス病および関連するザントホフ病、フルラー症候群および関連するムコ多糖症、ならびにクラッベ病を包含するがしかしこれらに制限されない中枢神経系の多数の遺伝病の治療に使用することができる。変動する程度まで、これらの疾病はまた脊髄および末梢神経でも病変を生じさせ、そしてそれらはまた非神経学的影響も有する。これらの疾病の非神経学的影響が骨髄移植により治療可能であることができる一方、中枢神経系の影響は骨髄移植にもかかわらず改善しない。本発明の方法は、従って、これらの型の疾病の中枢神経系の影響を取り扱うのに使用することができる。加えて、新生児および小児において、出生の間もしくは出生後の頭部外傷の治療は、ストロマ細胞をそれらの小児の中枢神経系に直接導入することにより治療可能である。小児における中枢神経系の腫瘍の形成もまた本発明の方法を使用して治療可能である。

【0068】

中枢神経系の成人疾病に関しては、単離されたストロマ細胞は、パーキンソン病、アルツハイマー病、脊髄の傷害、卒中、外傷、腫瘍、筋委縮性側索硬化症のような脊髄の変性性疾病、ハンチントン病および癲癇の治療に有用である。多発性硬化症の治療もまた可能であるかも知れない。

【0069】

脊髄の傷害の治療が本発明の方法を使用して可能である。脊髄の傷害のいくつかの従来技術の治療方法は、線維芽細胞を使用して動物で脊髄の病変の部位へニューロトロフィンを送達することを必要とする。この様式で送達されたニューロトロフィンは病変を低下させるか、もしくは別の方法で傷害を治療するようはたらく。しかしながら、ストロマ細胞と異なり、線維芽細胞は、病変の部位で線維症を引き起こす大量のコラーゲンを産生することを継続し、それによりこの治療の有益な効果を無効にする。従って、遺伝子的に工作されたストロマ細胞を使用する脊髄の病変へのニューロトロフィンの送達は従来技術の方法を上回る有意の利点を有する。なぜなら、ストロマ細胞は大量のコラーゲンを産生せず、そして従って線維症を引き起こさないことができるからである。

【0070】

本明細書に提示されるデータは、中枢神経系へのストロマ細胞の直接導入が中枢神経系の疾病の治療に有用であることを確立するとは言え、ある例においては、単離されたストロマ細胞はまた眼に関連する疾病もしくは傷害の治療にも有用であることができる。ストロマ細胞は、眼に直接注入される場合に、網膜色素上皮、すなわち網膜の後表面の内側を覆いそして眼の錐状体および杆状体の栄養細胞としてはたらくようである細胞に分化することができる。あるいは、単離されたストロマ細胞を、ストロマ細胞を眼の細胞とともに共培養することにより網膜色素上皮に前分化させることが可能であるかも知れない。幹細胞が眼の細胞を生じさせることは魚類で観察されている。魚の眼は魚の一生の間中成長することを継続する。その例では、網膜色素上皮および網膜の光感受性細胞の双方に分化する眼の前方端に幹細胞が存在する。単離されたストロマ細胞は、視神経の網膜色素上皮細胞の変性性疾病を包含する眼の多様な変性性疾病を治療するのに使用することができる。これらの疾病は、高齢者で中央の視覚喪失につながる未知の起源の過程である黄斑変性を包含するが、しかしこれらに制限されない。糖尿病もしくは動脈硬化から生じる盲目、すなわち網膜の血管供給(vascular supply)の病変の結果である眼の疾病もまた包含される。加えて、例えばレーバー先天性黒内障のような希な疾病もまた本発明の方法を使用して治療可能であるかも知れない。

【0071】

本発明のいくつかの局面において、中枢神経系に影響を与えかつ遺伝子欠損を特徴とする疾病、疾患もしくは病気に罹っている個体は、欠損のある(defective)もしくは不完全な(deficit)神経学的細胞を、正常な神経学的細胞の遺伝子を正しく発現する細胞で補充する、増加させる、そして/もしくは置き換えることにより治療することができる。個体に導入されるべきである細胞は、正常な適合されたドナーから得られたストロマ細胞由来であってよいか、もしくは、それらは治療されるべき個体から得られたストロマ細胞であってよい。当該細胞はまた、欠損を修正するように遺伝子的に改変されてもよい。しかし、これは、当該細胞が遺伝子的に改変され得る唯一の例でない。

【0072】

本発明の別の態様において、中枢神経系に影響を与えかつ遺伝子欠損を特徴とする疾病、疾患もしくは病気に罹っている個体は、欠損のある細胞を、正常遺伝子を正しく発現する細胞で補充する、増加させる、そして/もしくは置き換えることにより治療し得る。当該細胞は、正常な適合されたドナーから得られたストロマ細胞もしくは治療されるべき個体から得られたストロマ細胞由来であってよい。当該細胞はまた欠損を修正するように遺伝子的に改変されてもよい。

【0073】

中枢神経系に影響を与えかつ遺伝子欠損を特徴とする疾病、疾患もしくは病気の一例は脳腫瘍である。脳腫瘍に罹っている個体は、正常な適合されたドナーから得られたストロマ細胞を投与されてよく、このストロマ細胞は正常な脳細胞に分化し、これを、腫瘍細胞を有する個体の脳細胞を置き換えるもしくは補充するのに使用してよい。正常細胞は脳中の欠損のある細胞を補償することができる。

【0074】

代替の一態様においては、ストロマ細胞が脳腫瘍に罹っている個体から単離され、そして腫瘍細胞を殺すもしくはその複製を別の方法で停止させることが可能な遺伝子が、単離されたストロマ細胞中に挿入される。トランスフェクトされた細胞がその後個体に再導入される。腫瘍細胞の成長および/もしくは複製が停止され、そして/または腫瘍細胞のアポトーシスが誘発される。

【0075】

本発明の一局面において、中枢神経系の疾病、疾患もしくは病気に罹っている個体は、以下のとおり治療し得る。単離されたストロマ細胞が得られ、それらが増殖され(expanded)、そして個体に全身的に投与される。単離/増殖されたストロマ細胞のいくつかは正常な脳細胞に発達することができる。正常なストロマ細胞は欠損のあるストロマ細胞よりもより迅速に増殖し、そして増殖された若返らされた集団は、正常細胞のより大きい比率を反映することができる。従って、ストロマ細胞の増殖されかつ若返らされた集団での中枢神経系組織の再集団化(repopulation)は、正常な中枢神経系細胞の集団を提供するようにはたらき、これらは中枢神経系組織中の欠損の修正を助長する。また、ストロマ細胞は、中枢神経系へのストロマ細胞の投与前に、本明細書に提供されるプロトコルに従うことにより例えばアストロサイトに前分化されることができる。

【0076】

欠損のある細胞を、適合されたドナーからの修復された細胞もしくは正常細胞で置き換えることに加え、本発明の方法はまた、中枢神経系中に分泌される場合に有益な影響を有する所望のタンパク質の発現を助長するのにも使用してよい。すなわち、ストロマ細胞を単離し、所望のタンパク質をコードする遺伝子を供給し、そして個体の中枢神経系組織に導入してよい。個体の中枢神経系での所望のタンパク質の発現は、当該個体で治療効果を発揮する。本発明のこの局面は、その中で治療的タンパク質が個体に投与される遺伝子治療に関する。

【0077】

本発明のいくつかの局面に従えば、免疫学的に単離されたトランスフェクトされたストロマ細胞を、遺伝子欠損を特徴とする疾病、疾患もしくは病気、および/または遺伝子治療のアプローチで組換えタンパク質を使用して治療し得る疾病、疾患もしくは病気を治療するための細胞治療薬として使用してよい。とりわけ、有益なタンパク質をコードする異種遺伝子を含んで成る遺伝子構築物がストロマ細胞中に導入される。トランスフェクトされたストロマ細胞をその後、免疫学的に単離し、そして、当該タンパク質が発現されそして中枢神経系の組織、好ましくは脳中に当該細胞により分泌される場合に利益を得るであろう個体に埋込む。

【0078】

免疫学的に単離されたストロマ細胞は細胞治療薬組成物でとりわけ有用である。なぜなら、異種遺伝子を発現しそして異種タンパク質を産生するための適する宿主であることに加えて、ストロマ細胞は、それらが免疫学的に単離される場合に好都合に機能するからである。免疫学的に単離されたストロマ細胞は、直接の血管の血液供給(vascular blood supply)を欠く位置に埋込まれる場合に非常に高い生存率を有する。さらに、ストロマ細胞は容易にかつすぐに得ることができ、それらは培養物中で迅速に増殖し、それらを、免疫学的に単離された細胞治療薬のための有用な細胞の十分な供給の良好な供給源とする。

【0079】

本発明に従えば、異種タンパク質をコードするヌクレオチド配列を含んで成る遺伝子構築物がストロマ細胞中に導入される。すなわち、当該細胞は、その発現が個体に対する治療効果を有する遺伝子を導入するように遺伝子的に変えられる。本発明のいくつかの局面に従えば、治療されるべき同一個体もしくは別の個体、または非ヒトの動物から得られたストロマ細胞は、欠損のある遺伝子を置き換え、そして/もしくはその発現が個体に対する治療効果を有する遺伝子を導入するように遺伝子的に変えられてよい。

【0080】

さらに、本発明に従えば、ストロマ細胞は免疫学的に単離され得るトランスフェクトされた細胞を調製しそして異種の有益なタンパク質を発現してそれにより個体中で遺伝子欠損を修正しそして/もしくは治療的タンパク質を産生するための手段を提供するのに有用である。ストロマ細胞は、比較的容易に単離することができ、また、単離されたストロマ細胞は、利用可能な細胞の数を増大させるように培養することができる。ストロマ細胞は、トランスフェクトし得、免疫学的に単離し得、そして皮下の位置のような直接の血液供給を欠く位置に高程度の生存率を伴って埋込み得る。

【0081】

いくつかの態様においては、ストロマ細胞を、SV40ウイルス、レトロウイルス、アデノウイルスもしくは他の形質転換するウイルスを使用すること、または形質転換する特性を有するタンパク質を使用することによるように不死化してよい。本発明のいくつかの局面においては、疾病、疾患もしくは病気に罹っている個体は、不完全な遺伝子の正常な機能するコピーを包含する遺伝子構築物を含有する免疫学的に単離されたストロマ細胞を提供することにより欠損のあるもしくは不完全な遺伝子を補充する、増加させるそして/もしくは置き換えることにより治療することができる。本発明のこの局面は遺伝子治療に関し、その中で、個体は、それについてそれらが存在および/もしくは機能が不完全である遺伝子を提供される。細胞により提供される遺伝子は個体の欠損のある遺伝子を補償する。なぜなら、当該遺伝子が中枢神経系組織で発現される場合に、個体における疾病、疾患もしくは病気を緩和もしくは別の方法で治療するようはたらくタンパク質が産生されるからである。こうした遺伝子は、好ましくは分泌されるタンパク質をコードする。

【0082】

ストロマ細胞はトランスフェクトされ、そして個体の中枢神経系に「そうであるように」もしくは免疫学的に単離された形態で投与される。いくつかの態様において、ストロマ細胞は、それに対し治療されるべき個体が当該遺伝子の突然変異されないコピーの完全な非存在を欠点として持つ、または突然変異されない形態の当該タンパク質の非存在もしくは不十分な発現を欠点として持つ遺伝子でトランスフェクトされる。ストロマ細胞は、発現可能な形態の遺伝子の突然変異されないコピーでトランスフェクトされる。すなわち、トランスフェクトされた遺伝子によりコードされるタンパク質は、好ましくは分泌性タンパク質としてストロマ細胞により発現されることができる。

【0083】

欠損のある遺伝子を機能的遺伝子で置き換えることに加え、本発明はまた、生物学的に活性の治療もしくは予防効果を発揮する所望の分泌性タンパク質を発現するのにも使用してよい。こうしたタンパク質は、好ましくは当該細胞により分泌される。すなわち、ストロマ細胞が単離されることができ、所望のタンパク質をコードする遺伝子を供給されることができ、それらはその後、そうであるようにもしくは免疫学的に単離された形態で個体に投与されることができ、そして所望のタンパク質がその中で発現される。本発明のこの局面に従えば、単離されたストロマ細胞は、治療的遺伝子を個体に導入するための運び屋、ならびに細胞が個体に投与される場合はこうした遺伝子の宿主としてはたらく。

【0084】

こうした態様において、ストロマ細胞は、治療されるべき個体で発現される場合に治療効果を有するタンパク質をコードする遺伝子でトランスフェクトされる。反復される投与を必要としてよい個体に直接治療的タンパク質を投与することよりもむしろ、本発明は、治療的タンパク質を産生する細胞を個体に投与することにより継続的様式で当該個体に当該タンパク質を投与する手段を提供する。ストロマ細胞は、発現可能な形態でタンパク質をコードする遺伝子でトランスフェクトされる。すなわち、トランスフェクトされた遺伝子によりコードされるタンパク質は、好ましくは分泌性タンパク質としてストロマ細胞中で発現されることができる。従って、本発明は、中枢神経系の疾病、疾患もしくは病気の治療方法を包含し、ここで、あるタンパク質をコードする遺伝子でトランスフェクトされるストロマ細胞が当該個体に投与される。当該タンパク質が発現され、そして治療効果を有する。治療的タンパク質の例は、サイトカイン、ケモカイン、ニューロトロフィンなどを包含するがしかしこれらに制限されない。加えて、薬物およびアルコール嗜癖、薬物代謝に関与する遺伝子、分裂病、うつの治療に関与する遺伝子を包含する、アヘン剤レセプター、セロトニン取り込みなどを巻き込む疾患のようなしかしこれらに制限されない挙動的疾患に関与する遺伝子が、これらの疾病および疾患の治療のためのそれらのタンパク質産物の送達のため、本発明で使用されてよいことが企図される。

【0085】

遺伝子構築物がストロマ細胞中にトランスフェクトされる全部の場合で、異種遺伝子は、ストロマ細胞中での遺伝子の発現を達成するために必要とされる適切なプロモーター/調節配列に操作可能に連結される。こうしたプロモーター/調節配列は、構成的および誘導可能な、ならびに/もしくは組織特異的および分化特異的なプロモーターを包含するがしかしこれらに制限されない。構成的プロモーターは、サイトメガロウイルス前初期プロモーターおよびラウス肉腫ウイルスプロモーターを包含するがしかしこれらに制限されない。加えて、ハウスキーピング遺伝子の発現を調節するもののようなハウスキーピングプロモーターもまた使用してよい。他のプロモーターは、神経膠線維酸性タンパク質をコードする遺伝子のプロモーターのような、しかしこれらに制限されない、中枢神経系の細胞で優先的に発現されるものを包含する。加えて、遺伝子発現が誘導可能であるようなプロモーター/調節要素を選択してよい。例えば、テトラサイクリンで誘導可能なプロモーターを使用してよい(Freundlichら、1997、Meth.Enzymol.283:159−173)。

【0086】

遺伝子構築物は、好ましくは、当該ベクターが細胞中にトランスフェクトされる場合にコーディング配列が当該細胞により発現されるような必須のプロモーター/調節配列に操作可能に連結された異種タンパク質のコーディング配列を包含する発現ベクターとして提供される。当該コーディング配列は、当該細胞中での当該配列の発現に必要なプロモーター/調節要素に操作可能に連結される。当該タンパク質をコードするヌクレオチド配列は、cDNA、ゲノムDNA、合成DNAもしくはそれらのハイブリッド、またはmRNAのようなRNA分子であってよい。

【0087】

プロモーター/調節要素に操作可能に連結された有益なタンパク質をコードするヌクレオチド配列を包含する遺伝子構築物は、機能するエピソーム分子として細胞中に存在したままでよいか、もしくは、それは当該細胞の染色体DNA中に組込んでよい。遺伝物質が細胞に導入されることができ、そこでそれはプラスミドの形態の別個の遺伝物質としてとどまる。あるいは、宿主細胞の染色体中に組込む可能性がある直鎖DNAを細胞に導入してもよい。DNAを細胞中に導入する場合は、染色体中へのDNA組込みを促進する試薬を添加してよい。組込みを促進するのに有用であるDNA配列もまたそのDNA分子中に包含してよい。あるいは、RNAを細胞中に導入してよい。

【0088】

遺伝子発現に必要であるプロモーター/調節配列中の要素は:プロモーター、開始コドン、終止コドンおよびポリアデニル酸化シグナルを包含する。これらの要素が、ストロマ細胞、もしくは個体へのストロマ細胞の注入後に当該細胞から生じる細胞中で操作可能であることが必要である。さらに、これらの要素が、当該ヌクレオチド配列をストロマ細胞中で発現し得そして従って当該タンパク質を産生し得るようなあるタンパク質をコードするヌクレオチド配列に操作可能に連結されることが必要である。開始コドンおよび終止コドンは、一般に、タンパク質をコードするヌクレオチド配列の一部分であると考えられる。しかしながら、これらの要素がストロマ細胞もしくはストロマ細胞から生じる細胞中で機能性であることが必要である。同様に、使用されるプロモーターおよびポルアデニル酸化シグナルは、ストロマ細胞もしくはストロマ細胞から生じる細胞内で機能性でなくてはならない。

【0089】

本発明を実施するために有用なプロモーター/調節配列の例は、サイトメガロウイルスプロモーター、SV40のプロモーターおよび多くのレトロウイルスプロモーターのような、多くの細胞で活性であるプロモーター/調節配列を包含するがしかしこれらに制限されない。本発明を実施するために有用なプロモーター/調節配列の他の例は、組織特異的プロモーター/調節配列、すなわちいくつかの組織で機能するがしかし他ではしないプロモーター/調節配列:また、特異的なもしくは一般的なエンハンサー配列を伴うもしくは伴わないストロマ細胞中で通常発現される遺伝子のプロモーター/調節配列を包含するがしかしこれらに制限されない。いくつかの態様において、エンハンサー配列を伴いもしくは伴わずにストロマ細胞中で遺伝子を構成的に発現するプロモーター/調節配列が使用される。エンハンサー配列は、適切なもしくは所望の場合にいくつかの態様で提供される。

【0090】

本発明を実施するために有用なポリアデニル酸化シグナルの例は、ヒトコラーゲンIポリアデニル酸化シグナル、ヒトコラーゲンIIポリアデニル酸化シグナル、およびSV40ポリアデニル酸化シグナルを包含するがしかしこれらに制限されない。

【0091】

発現ベクター中の遺伝物質が発現されるために、プロモーター/調節要素が、当該タンパク質をコードするヌクレオチド配列に操作可能に連結されなければならない。タンパク質の産生を最大にするために、所望の細胞での遺伝子発現に十分適するプロモーター/調節配列を選択してよい。さらに、その細胞で最も効率的に転写されるコドンを選択することができる。当業者は、所望の細胞で機能性である発現ベクターとして組換え遺伝物質を製造し得る。

【0092】

プロモーター/調節要素を、当該タンパク質の組織特異的発現を助長するよう選択してよいこともまた企図される。従って、例えば、異種遺伝子が免疫学的に単離されたストロマ細胞が埋込まれる組織中で発現されることができるのみであるような、特異的なプロモーター/調節配列が提供されてよい。加えて、遺伝子発現が誘導可能であるようなプロモーター/調節要素を選択してよい。例えば、テトラサイクリンで誘導可能なプロモーターを使用してよい(Freundlichら、1997、Meth.Enzymol.283:159−173)。

【0093】

異種タンパク質は、好ましくは、ストロマ細胞中での異種タンパク質の輸送および分泌を指図するシグナル配列を包含する。シグナル配列は、一般に、細胞からの成熟タンパク質の分泌に際してプロセシングされそして除去される。

【0094】

細胞中の遺伝子欠損を修正する、当該遺伝物質が個体での遺伝子欠損を修正するように十分な量および/もしくは機能的状態で別の方法で存在しないタンパク質をコードする、そして/またはそれに関連する特定の疾病、疾患もしくは病気の治療もしくは予防において治療薬として有用であるタンパク質をコードする、いずれかの組換え遺伝物質を細胞に提供することに加え、こうした終止(termination)が望ましくなる場合は、こうした細胞を選択的に終止するための一手段を提供するために、遺伝物質を本発明で使用されるストロマ細胞中に導入してもまたよい。破壊に細胞の標的を定めるためのこうした手段を、別の方法で遺伝子的に改変されるべきであるストロマ細胞、ならびにそれに他の組換え遺伝物質が導入されるべきでないものに導入してよい。

【0095】

本発明に従えば、単離されたストロマ細胞は、それらを破壊に特別に影響を受けやすくする遺伝物質を供給される。例えば、ストロマ細胞は、細胞傷害性の作用物質で特異的に標的を定められ得るレセプターをコードする遺伝子を提供されてよい。選択的な細胞死を誘発させるのに使用し得る、発現可能な形態の遺伝子を細胞に導入し得る。こうした系では、当該遺伝子によりコードされるタンパク質を発現する細胞は、特定の条件下で、または特定の作用物質の存在もしくは非存在下で標的を定められた殺傷の影響を受けやすい。例えば、発現可能な形態のヘルペスウイルスのチミジンキナーゼ(ヘルペスtk)遺伝子を細胞中に導入し得、そして選択的な細胞死を誘発するのに使用し得る。ヘルペスtk遺伝子を包含する導入された遺伝物質が個体に導入される場合、ヘルペスtkが産生されることができる。埋込まれた細胞を殺すことが望ましいもしくは必要である場合は、薬物ガンシクロビルを個体に投与し得、これはヘルペスtkを産生するいかなる細胞の選択的殺傷も引き起こすことができる。従って、埋込まれた細胞の選択的破壊を見込む系を提供し得る。

【0096】

ストロマ細胞は、ドナーから骨髄細胞を取り出すこと、そしてその細胞を、プラスチック表面もしくは細胞が接触する他の適切な表面をもつ滅菌容器中に置くことにより得ることができる。ストロマ細胞は30分ないし約3日以内でプラスチック表面に付着することができる。最低30分、好ましくは約4時間後に、付着されない細胞を除去しそして廃棄してよい。付着された細胞はストロマ細胞であり、これは当初、非分割性である。しかしながら、約2〜4日後に、この細胞は増殖することを開始し、そして標準的細胞培養技術を使用してそれらの数を増大させるように培養し得る。

【0097】

好ましい態様に従えば、ストロマ細胞は、付加的な補充物を含むもしくは含まない2〜20%のウシ胎児血清を補充された培地もしくは血清を含まない培地中で培養される。単離されたストロマ細胞は、当業者に容易に利用可能な公知の技術を使用してトランスフェクトしてよい。外来遺伝子を、ある遺伝子によりコードされるタンパク質を発現する細胞中にその遺伝子構築物を導入するために使用される標準的方法を使用してストロマ細胞中に導入してよい。いくつかの態様において、細胞は、リン酸カルシウム沈殿トランスフェクション、DEAEデキストラントランスフェクション、電気穿孔法、微小注入法、リポソーム媒介性導入、化学物質媒介性導入、リガンド媒介性導入もしくは組換えウイルスベクター導入によりトランスフェクトされる。

【0098】

いくつかの態様において、組換えアデノウイルスベクターが、所望の配列を有するDNAをストロマ細胞中に導入するのに使用される。いくつかの態様において、組換えレトロウイルスベクターが、所望の配列を有するDNAをストロマ細胞中に導入するのに使用される。いくつかの態様においては、標準的なリン酸カルシウム、DEAEデキストランもしくは液体担体媒介性トランスフェクション技術を、分割する細胞に所望のDNAを組込むのに使用する。標準的な抗生物質耐性選択技術を、トランスフェクトされた細胞を同定かつ選択するのに使用し得る。いくつかの態様において、DNAは微小注入により細胞中に直接導入される。同様に、公知の電気穿孔もしくは微粒子衝撃技術を、単離されたストロマ細胞中に外来DNAを導入するのに使用し得る。第二の遺伝子が、通常、治療的遺伝子とコトランスフェクトされるか、もしくはそれに連結される。第二の遺伝子は、頻繁に、選択可能な抗生物質耐性遺伝子である。トランスフェクトされた細胞は、選択可能な遺伝子を取り込まない細胞を殺す抗生物質中で細胞を成長させることにより選択し得る。2種の遺伝子が連結されずそしてコトランスフェクトされる大部分の場合、抗生物質処理を生き延びる細胞は双方の遺伝子を含有かつ発現する。

【0099】

ストロマ細胞を単離した後、当該細胞は、単離に際して、もしくはインビトロ培養の期間の後にヒトに投与し得る。単離されたストロマ細胞は、単離に際して投与してよいか、もしくは、単離後約1時間以内に投与してよい。一般に、ストロマ細胞は、ドナーが大型でありかつレシピエントが幼児である状況では、単離に際して直ちに投与してよい。ストロマ細胞を投与前に培養することが好ましい。単離されたストロマ細胞は、1時間から1年を越えるまで培養し得る。いくつかの好ましい態様においては、単離されたストロマは、それらを非循環細胞から複製する細胞に転換させるのに十分な時間の期間の間、投与前に培養される。いくつかの態様において、単離されたストロマ細胞は、3〜30日、好ましくは5〜14日、より好ましくは7〜10日間培養される。他の態様においては、単離されたストロマ細胞は、4週ないし1年、好ましくは6週ないし10ヶ月、より好ましくは3〜6ヶ月間培養される。

【0100】

他の態様において、単離されたストロマ細胞は、それらが中枢神経系の投与の前にアストロサイトもしくは他の神経細胞に分化するように共培養される。

【0101】

細胞がトランスフェクトされるはずである場合、単離された非循環性のストロマ細胞が最初にトランスフェクトされ、そしてその後非循環細胞として投与されるか;単離された非循環性のストロマ細胞が最初にトランスフェクトされ、その後それらを非循環細胞から複製する細胞に転換するのに十分な時間の期間の間培養され、そしてその後投与されるか;単離された非循環性のストロマ細胞が、最初に、それらを非循環細胞から複製する細胞に転換するのに十分な時間の期間の間培養され、それらがその後トランスフェクトされ、そしてその後投与されるか;もしくは、単離された非循環性のストロマ細胞が、最初に、それらを非循環細胞から複製する細胞に転換するのに十分な時間の期間の間培養され、それらがその後トランスフェクトされ、それらがその後培養され、そしてその後ヒトに投与されるかのいずれかである。いくつかの態様において、ストロマ細胞が単離され、トランスフェクトされそして直ちにヒトに投与される。

【0102】

ストロマ細胞がトランスフェクションおよび/もしくは投与前に培養されることが好ましい。単離されたストロマ細胞は、トランスフェクション前に、3〜30日、いくつかの態様においては5〜14日、他の態様においては7〜10日間培養し得る。トランスフェクトされたストロマ細胞は、投与前に、3〜30日、いくつかの態様においては5〜14日、いくつかの態様においては7〜10日間培養し得る。単離されたストロマ細胞は、トランスフェクション前に、3から30日、いくつかの態様においては5〜14日、いくつかの態様においては7〜10日培養し得、そして、トランスフェクションに際して、投与前に、3〜30日、いくつかの態様においては5〜14日、いくつかの態様においては7〜10日間付加的に培養し得る。いくつかの態様において、単離されたストロマ細胞は、トランスフェクション前に、4週ないし1年、いくつかの態様においては6週ないし10ヶ月、いくつかの態様においては3〜6ヶ月間培養される。トランスフェクトされたストロマ細胞は、投与前に、4週ないし1年、いくつかの態様においては6週ないし10ヶ月、いくつかの態様においては3〜6ヶ月間培養し得る。いくつかの態様において、単離されたストロマ細胞は、トランスフェクション前に、4週ないし1年、いくつかの態様において6週ないし10ヶ月、いくつかの態様において3〜6ヶ月間培養され、そして、トランスフェクションに際して、投与前に、4週ないし1年、いくつかの態様において6週ないし10ヶ月、いくつかの態様において3〜6ヶ月間さらに培養される。

【0103】

ヒトへのストロマ細胞の投与のためには、単離されたストロマ細胞を培養皿から取り出し、生理的食塩水で洗浄し、ペレットに遠心分離し、そしてブドウ糖溶液に再懸濁し、これを患者に注入する。いくつかの態様において、骨髄除去が、導入される細胞のための骨中の空間を作成するために注入前に着手される。シクロスポリンのような作用物質により抑制される免疫応答もまた考慮しなければならない。骨髄除去は、治療されるべき個体をX線照射すること、シクロホスファミドのような薬物を投与すること、もしくはX線照射および薬物投与の組み合わせにより達成することができる。いくつかの態様において、骨髄除去は、例えば放射活性ストロンチウム、135サマリウムもしくは166ホルミウムのような転移骨細胞を殺すことが既知の放射性同位元素の投与により生じられる(Applebaumら、1992、Blood 80(6):1608−1613を参照されたい)。

【0104】

骨髄除去がストロマ細胞の投与に先行する場合は、ストロマ細胞の投与は、生存に必要な血液細胞前駆体を含んで成る非付着細胞の投与により付随されなければならない。こうした非付着細胞は、ストロマ細胞の単離において出発原料と同一の使用されるサンプルからたくわえかつ保存してよいか、もしくは、それらは異なるサンプル由来であり得る。いくつかの好ましい態様において、非付着細胞はレシピエント/患者により提供される。骨髄除去を生じさせる処置の前に、患者/レシピエントの骨髄のサンプルを得かつ保存する。サンプル全体を使用しよいか、もしくは、非付着細胞を単離しそして単離されたストロマ細胞とともに投与するのに使用してよい。ストロマ細胞の投与とともに投与される非付着細胞は、ストロマ細胞投与の前もしくは後に別個に投与してよいか、または、投与前に単離されたストロマ細胞と混合してよい。

【0105】

いくつかの態様において、単離されたストロマ細胞は、実験的実施例の節に本明細書に記述されるような直接注入により脳に投与される。他の態様において、単離されたストロマ細胞は、単純注入などにより中枢神経系、すなわち脊髄に投与される。

【0106】

100kgの人当たり約105と約1013個との間の細胞が注入あたりに投与される。いくつかの態様において、約1.5×106と約1.5×1012個との間の細胞が、100kgの人あたり静脈内に注入される。いくつかの態様において、約1×109と約5×1011個との間の細胞が、100kgの人あたり静脈内に注入される。いくつかの態様において、約4×109と約2×1011個との間の細胞が、100kgの人あたりに注入される。いくつかの態様において、約5×108個の細胞と約1×101個との間の細胞が、100kgの人あたりに注入される。

【0107】

いくつかの態様において、細胞の単回投与が提供される。いくつかの態様においては複数の投与が提供される。いくつかの態様において、複数の投与が3〜7連続日の経過にわたって提供される。いくつかの態様においては、3〜7投与が3〜7連続日の経過にわたって提供される。いくつかの態様においては、5投与が5連続日の経過にわたって提供される。

【0108】

いくつかの態様においては、100kgの人あたり約105と約1013個との間の細胞の単回投与が提供される。いくつかの態様においては、100kgの人あたり約1.5×108と約1.5×1012個との間の細胞の単回投与が提供される。いくつかの態様においては、100kgの人あたり約1×109と約5×1011個との間の細胞の単回投与が提供される。いくつかの態様においては、100kgの人あたり約5×1010個の細胞の単回投与が提供される。いくつかの態様においては、100kgの人あたり1×1010個の細胞の単回投与が提供される。

【0109】

いくつかの態様において、100kgの人あたり約105と約1013個との間の細胞の複数の投与が提供される。いくつかの態様において、100kgの人あたり約1.5×108と約1.5×1012個との間の細胞の複数の投与が提供される。いくつかの態様において、100kgの人あたり約1×109と約5×1011個との間の細胞の複数の投与が、3〜7連続日の経過にわたって提供される。いくつかの態様において、100kgの人あたり約4×109個の細胞の複数の投与が、3〜7連続日の経過にわたって提供される。いくつかの態様において、100kgの人あたり約2×1011個の細胞の複数の投与が、3〜7連続日の経過にわたって提供される。いくつかの態様において、約3.5×109個の細胞の5投与が5連続日の経過にわたって提供される。いくつかの態様において、約4×109個の細胞の5投与が5連続日の経過にわたって提供される。いくつかの態様において、約1.3×1011個の細胞の5投与が5連続日の経過にわたって提供される。いくつかの態様においては、約2×1011個の細胞の5投与が5連続日の経過にわたって提供される。

【0110】

拡散チャンバー中のストロマ細胞は、Benayahuら、1989、J.Cell Physiol.140:1−7;Mardonら、1987、Cell Tissue Res.250:157−165に記述される。遺伝子構築物をストロマ細胞に導入した後、当該細胞を、直ちに、もしくはインビトロ培養の期間の後に免疫学的に単離し得る。ストロマ細胞は、それらが免疫学的に単離された後に埋込まれ得る。ストロマ細胞は、容易に入手可能な出発原料および/もしくは装置を使用するいずれかの数の公知の方法を使用して免疫学的に単離してよい。ストロマ細胞は、例えば、米国特許第4,391,909号、米国特許第4,806,355号、米国特許第4,942,129号および米国特許第5,334,640号に開示されるものを包含する多くのこうした微小被包化プロトコルを使用して微小被包化してよい。

【0111】

ストロマ細胞は、拡散可能な膜を使用するチャンバー中で個体に投与してよいか、もしくは、それらをマイクロビーズ中に被包化してよい。別の態様において、ストロマ細胞は、アミコン インク(Amicon,Inc.)(マサチューセッツ州ビバリー)から入手可能なもののような中空ファイバー中に含有される。これらのファイバーは、例えば、透析のためのカートリッジを作成するのに使用される。一端部は、その細胞により作成されるタンパク質の投薬量が減少されるべきである場合には皮膚の下から引き出され得そして大きさが減少され得る。当該ファイバーの表面積は非常に大きい。さらに、ファイバー中の細胞は定期的に洗い流され得そして置き換えられ得る。中空ファイバーは、アミコン インク(Amicon,Inc.)の刊行物第323号の50〜51ページに記述される。

【0112】

同様に、生物適合性マトリックス中のトランスフェクトされたストロマ細胞の組込みは、免疫学的に単離された状態で細胞を維持しつつ個体への有益なタンパク質の分泌を助長する。生物適合性マトリックスの例は、例えば、米国特許第4,902,295号および米国特許第4,997,443号に開示される。いくつかの態様において、トランスフェクトされたストロマ細胞は、膜集成体である組織埋込み系内にそれらをすっぽり入れることにより免疫学的に単離される。すなわち、細胞は最低1個の多孔質膜を包含する容器中に維持される。膜集成体内の細胞が免疫学的に単離される一方、有益なタンパク質が当該膜を通過することにより個体に利用可能にされることができる。膜集成体である埋込み装置は、米国特許第5,314,471号および米国特許第5,344,454号に記述されるものを包含するがしかしこれらに制限されない。本発明の一態様に従い、2個の10リング集成体を含んで成る埋込み装置が提供される。各リング集成体は、1個の環状のプラスチックリングおよび環の領域を覆う0.3ミクロンのミリポア(millipore)膜を含んで成る。トランスフェクトされたストロマ細胞は、円周で相互に連結される2個のリング集成体の間に配置される。構築された埋込み装置は好ましくは皮下に埋込まれる。

【0113】

いくつかの好ましい埋込み装置で、約105ないし約1013個の細胞が提供される。免疫学的に単離される場合に投与されるべき細胞の好ましい範囲は、細胞が免疫学的に単離されない場合に本明細書に記述されるとおりである。免疫学的に単離された細胞は、硬膜下腔の脳室中もしくは脳および脊柱のクモ膜下腔中に埋込まれてよい。

【0114】

ストロマ細胞が免疫学的単離の前に培養されることが好ましい。ストロマ細胞は1時間から1年を越えてまで培養し得る。いくつかの好ましい態様において、ストロマ細胞は、それらを非循環細胞から複製する細胞に転換させるのに十分な時間の期間の間培養される。いくつかの態様において、ストロマ細胞は、3〜30日、好ましくは5〜14日、より好ましくは7〜10日間培養される。いくつかの態様において、ストロマ細胞は、4週ないし1年、好ましくは6週ないし10ヶ月、より好ましくは3〜6ヶ月間培養される。好ましい態様において、細胞は、最初にトランスフェクトされてそしてその後免疫学的に単離され、その後非循環細胞として埋込まれる、単離された非循環性のストロマ細胞;最初にトランスフェクトされ、その後非循環細胞から複製する細胞に転換するのに十分な時間の期間の間培養され、その後免疫学的に単離されそしてその後埋込まれる、単離された非循環性のストロマ細胞;最初に、非循環細胞から複製する細胞に転換するのに十分な時間の期間の間培養され、その後トランスフェクトされ、その後免疫学的に単離されそしてその後埋込まれる、単離された非循環性のストロマ細胞;もしくは、最初に非循環細胞から複製する細胞に転換するのに十分な時間の期間の間培養され、その後トランスフェクトされ、その後培養され、その後免疫学的に単離され、そしてその後埋込まれる、単離された非循環性のストロマ細胞のいずれかである。いくつかの態様において、ストロマ細胞は単離され、トランスフェクトされ、免疫学的に単離され、そして埋込まれる。ストロマ細胞は、トランスフェクションの前および後、免疫学的単離の前に培養されることが好ましい。単離されたストロマ細胞は、トランスフェクション前に、3から30日、いくつかの態様においては5〜14日、いくつかの態様においては7〜10日、培養し得る。トランスフェクトされたストロマ細胞は、投与前に、3から30日、いくつかの態様においては5〜14日、いくつかの態様においては7〜10日、培養し得る。単離されたストロマ細胞は、トランスフェクション前に、3から30日、いくつかの態様においては5〜14日、いくつかの態様においては7〜10日、培養し得、そして、トランスフェクションに際して、投与前に3〜30日、いくつかの態様においては5〜14日、いくつかの態様においては7〜10日間、付加的に培養し得る。いくつかの態様においては、単離されたストロマ細胞は、トランスフェクション前に、4週ないし1年、いくつかの態様においては6週ないし10ヶ月、いくつかの態様においては3〜6ヶ月間培養される。トランスフェクトされたストロマ細胞は、埋込み前に、4週ないし1年、いくつかの態様においては6週ないし10ヶ月、いくつかの態様においては3〜6ヶ月間培養し得る。

【0115】

本発明は、以下の実験的実施例への言及によりさらに記述されるであろう。これらの実施例は具体的説明のみの目的上提供され、そして、別の方法で明記されない限り制限することを意図されない。従って、本発明は決して以下の実施例に制限されるとして解釈されるべきでないが、しかし、むしろ、本明細書で提供される教示の結果として明らかとなるいかなるおよび全部の変形物も包含するように解釈されるべきである。

【0116】

【実施例】

実施例1:結合組織の前駆細胞としてのストロマ細胞

組織−特異的方法でコラーゲンI用のヒト微小−遺伝子(mini-gene)を発現するトランスジェニックマウス系統からの細胞を使用して、培養で増殖する骨髄からの前駆間充織細胞が照射されたマウス中への静脈注入後に骨および他の結合組織の長期前駆体として機能しうるかどうかを測定した。標識遺伝子は短縮されたプロα1(I)鎖の合成をもたらすプロコラーゲンIのヒトプロα1(I)鎖をコードする内部欠失した微小−遺伝子からなっていた(Khillan et al., 1991, J. Biol. Chem. 266:23373-23379; Pereira et al., 1983, J. Clin. Invest. 91:709-716; および Sokolov et al., 1993, Biochemistry 32: 9242-9249)。遺伝子を発現する細胞は、内因性マウス遺伝子に関連するヒト微小−遺伝子のコピー数が約100〜1でありそして内因性マウス遺伝子により発現されるmRNAに関連するヒト微小−遺伝子により発現されるmRNAの定常状態水準がマウス組織中で約0.5:1であるトランジェニックマウス系統から得られた。

【0117】

間充織前駆体に関して部分的に富んだ骨髄から得られたドナー細胞は標準的プロトコールを用いて製造された(Friedenstein et al., 1976, Exp Hemat. 4:267-274; Castro-Malaspina et al., 1980, Blood 56:289-301; Piersma et al., 1985, Exp. Hematol 13:237-243; Simmons et al., 1991, Blood 78:55-62; Beresford et al., 1992, J. Cell. Sci. 102:341-351; Liesveld et al., 1989, Blood 73:1794-1800; Liesveld et al., 1990, Exp. Hematol 19:63-70; Bennett et al., 1991, J. Cell. Scil 99:131-139)。要するに、トランジェニックマウスからの長骨の端部を切断し、そして10%ウシ胎児血清(アトランタ・バイオロジカルズ(Atlanta Biologicals))を含有するα−MEM(ミズーリ州、セントルイスのシグマ・ケミカル・カンパニー(Sigma Chemical Company))が充填された加圧注射器で骨髄を抽出した。約107個の核生成された細胞を10%ウシ胎児血清を含有する25mlのα−MEM中で175cm2のプラスチック培養フラスコ上で平板培養した。4時間後に、培地を交換することにより非付着細胞を廃棄した。2〜4個の繊維芽細胞−様細胞を含有するフォーカスが2〜3日間で現れ、そしてフォーカスは約1週間で近−集密的コロニーに成長した。トリプシン消化後の収量は1個のフラスコ当たり約107個の細胞であった。細胞のほとんどは繊維芽細胞−様細胞であったが、細胞を位相差顕微鏡下で検査した時に少数のマクロファージおよび脂肪細胞も見られた。

【0118】

約105個の培養された付着細胞を、付着細胞の初期単離用に使用したのと同じ条件下で175cm2フラスコ中で4時間にわたる正常マウスからの骨髄のインキュベーションにより得られた6×105個の非−付着細胞と混合した。0.2〜0.4mlのα−MEMおよび10%ウシ胎児血清中の約7×105個の細胞の混合物を各々のレシピエント(recipient)マウスの尾静脈の中に注射した。

【0119】

同一近交系FVB/N系統からの生後8週間のマウスを137Cu照射器(アトミック・エネルギー・オブ・カナダ・リミテッド(Atomic Energy of Canada, Ltd.)での照射によりドナー細胞を受容する準備をした。装置は116cG/分の投与速度を有し、平行な向かい合った光線配置を有していた。各々の動物は2回ずつ4時間間隔で9.0Gy(4.5Gy+4.5Gy)を受容した(O'Hara et al., 1991, Exp. Hemat. 19:878-881)。第2回目の照射から1〜2時間後に、標識をつけた付着細胞および正常な非−付着細胞の混合物を静脈内注射した。細胞注入を受けなかった対照の照射されたマウスは骨髄不全の10〜13日後に死亡した。

【0120】

ドナー細胞の運命を追跡するために、ヒトCOLIA1微小−遺伝子およびマウス内因性COLIA1遺伝子に対する2種のPCR検定法を開発した。2−プライマー検定法を用いると、ヒト対マウス遺伝子の比に関する値は10-4〜約10+1の範囲にわたり線状であり、従って、1個のレシピエント細胞当たり約10-6〜10-1個のドナー細胞を生じた。3−プライマー検定法を用いると、値は約10-3〜10+2の範囲にわたり線状であり、従って、1個のレシピエント細胞当たり約10-5〜1個のドナー細胞を生じた。

【0121】

照射されたマウスの1日後の検定は、骨髄、脾臓、骨、肺または脳内で痕跡量だけのドナー細胞を示した(表1)。7日後に、わずかに高い水準が見られた。30日および150日では、ドナー細胞の子孫は骨髄、脾臓、骨および肺内の細胞の2.0〜12%を占めた(表1)。150日では、それらは顕微鏡下で石灰化または繊維状組織を含まない切開された剣状突起軟骨中の細胞の1.5〜5.0%を占めた。平均値は1〜5カ月の間で減少を示すように見えたが、骨髄、脾臓、骨および肺に関する合計値における統計学的に意義のある減少はこれらの二つの期間の間ではなかった(表1)。照射されなかったマウスの検定は、同じ時点でドナー細胞の非常に低い水準しか示さなかった(<0.0001〜0.05%)。肺の組織切片のPCRインシトゥ検定は、ドナー細胞の子孫が胞および気管支の両方の柔組織の中に均一に分布されたことを示した。

【0122】

ドナー細胞の子孫が軟骨中に存在することを確認するために、軟骨細胞を剣状突起および関節軟骨からDMEM中の0.5mg/mlの細菌コラゲナーゼ(ミズーリ州、セントルイスのシグマ・ケミカル・カンパニー)を用いる37℃における一夜消化により単離した。PCR検定は、ドナー細胞の子孫が単離された軟骨細胞の2.5%を占めたことを示した。

【0123】

ドナー細胞が集団化する組織の中で機能的な間充織細胞になったかどうかを測定するために、レシピエントマウスから得られた組織をドナー細胞内に含有されるコラーゲンI用のヒト微小−遺伝子の発現に関してRT−PCRにより検定した。150日で検定された3匹のマウスでは、微小−遺伝子が骨で発現され、その中の組織は半分以上コラーゲンI中で蛋白質を合成した。骨の中での発現は、大腿骨から単離されそして1週間培養された骨細胞に対する同様な検定を用いて確認された。コラーゲンI用の微小−遺伝子の発現は骨髄、脾臓および肺ではより可変的であり、その中の組織のコラーゲンI合成速度は骨の中より低い。予期されたように、微小−遺伝子は軟骨中では発現されず、その中の組織の半分以上で蛋白質がコラーゲンII中で合成されるが、コラーゲンIの合成はない。コラーゲンI用の微小−遺伝子も、標識遺伝子を含有しており且つコラーゲンIIを合成するがコラーゲンIは合成しないレシピエントマウスから得られた軟骨細胞の培養物の中では発現されなかった。

【0124】

ここに表示された結果は、照射されたマウスへの静脈注射後に付着細胞の膨張した培養物が数種の結合組織を効果的に集団化することを示す。これらの結果はまた、細胞がコラーゲンI用の標識遺伝子を組織−特異的な方法で発現しそしてそれらが肺の間葉の柔組織中に拡散導入されるため、それらはこれらの組織の真の前駆細胞として機能することも示す。

実施例2:MSC類の単離および培養に関する条件

MSC類が増殖するが幹細胞−様の表現型を保有するようなMSC類の培養条件を試験した。表Iは、骨片を用いるMSC類の共培養が1週間後に得られた細胞数を増加させたことを立証するデータを与える。同時に、骨を用いる共培養は細胞中のアルカリ性ホスファターゼ(APase)水準を減少させ、それは細胞が骨芽細胞へ分化しなかったことを示唆する観察結果である。また、タルタレート(tartarate)−耐性の酸ホスファターゼ(TRAP)の水準における減少もあり、それは細胞が骨芽細胞へ分化しなかったことを示唆する観察結果である。MSC類の二次培養でも同様な効果が観察された。従って、これらの結果は骨片を用いるMSC類の共培養がMSC類の増殖のための改良された条件を与えることを示唆する。また、培養された骨片の培地がサイトカイン類および培養中のMSC類の増殖のための成長因子の重要な原料であるかもしれない。

【0125】

関連実験では、MSC類の二次培養物を長期間にわたり保つことができることが見いだされた。MSC類は培養中に4カ月以上にわたりトリプシン処理および再−平板培養により継代させることができる。細胞は定常期培養中に非常に安定である。一つの実験では、静置培養物は4カ月以上にわたり1週間に約1回の再−補給で生存したままであった。別の実験では、誤って細胞が1カ月にわたり再−補給なしでインキュベーター中に残された時にもそれらは生存したままであった。

レトロウイルスベクターを用いるMSC類の安定なトランスフェクション

MSC類の感染用ウイルスを得るために、LNCZレトロウイルスベクター(Miller et al., 1989, Bio Techniques 7:980-990)を改質して、サイトメガロウイルス(pCMV)用のプロモーターがlacZ遺伝子の発現を誘発させた(図1)。ベクターはアンフォトロピック(amphotropic)ネズミパッケージング細胞系統(PA317)のに安定にトランスフェクトされた。構成ウイルスプロデューサークローンがG418選択により単離され、そしてクローンから得られた上澄み液がMSC類の感染用に使用された。MSC類の一次培養物(生後3日)に3日間連続して最高力価を有するプロデューサー系統から得られた新しい上澄み液を感染させた。5日後の細胞の染色は、細胞の約15−20%が典型的にlacZ遺伝子を発現したことを示した。感染細胞の数種の培養物を選択下でG418(0.44μg/mlの活性濃度)を用いて50日間放置した。回収された細胞のほとんどはlacZ遺伝子を発現し続けた。LNCZの改質も、lacZ遺伝子の発現がCOLA1遺伝子のプロモーターおよびCOL2A1遺伝子(pCOL2A1)のプロモーターにより誘発されるように構成された。lacZ遺伝子の発現はMSC類の一次培養物中で2種の構造zzを用いて好結果を伴って得られた。

実施例3:安定にトランスフェクトされたMSC類中のhGH、因子 IX またはObを用いるヒト遺伝子の長期発現

MSC類をマウスから単離しそして引用することにより本発明の内容となる Pereira et al., 1995, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 92:4857-4861 に記載された条件下で培養した。MSC類にレトロウイルスベクターを感染させるかまたは裸のDNAを用いてトランスフェクトして、ヒト成長ホルモン(hGH)、ヒト肥満蛋白質(Ob)、またはヒト因子IX用の遺伝子を発現するクローンを得た。lacZ遺伝子はレトロウイルスベクターを用いてマウスのMSC類中に好結果を伴って導入されているため、同一ベクターの変種が使用される。同時に、MSCは電気穿孔法(Andreason et al., 1988, Bio Techniques 6:650-660; Toneguzzo et al., 1986, Mol. Call. Biol. 6:703-706)、リポフェクタミンおよび核注射(Mercer et al., 1992, In: Antisense Strategies, Ann. IV. Y. Acad. Sci. Biol. 660:209-218)を用いて安定にトランスフェクトされて、より大きい内因性遺伝子を使用することができる。さらに、レトロウイルスベクターの潜在的な欠点の一部は別の導入法を用いて回避される。

【0126】

単離および培養の標準的条件を以下に記す:生後6〜10週間のFVB/Nマウスの脛骨および大腿骨から、骨の端部を切断しそして1〜2mlの氷冷α−MEMおよび10%ウシ胎児血清(FBS)を含有する注射器を用いて骨髄を押し出すことにより、全骨髄を得る。貯蔵した骨髄細胞を静かな振盪により分散させそして自動式カウンター(クールター(Courter)モデルZM)の中で計数する。25mlのα−MEMおよび10%FBS中の5×106〜5×107個の核が生成された細胞を75−cm2培養フラスコ上で平板培養する。4時間または3日後に、非−付着細胞を培地の交換により除去する。付着細胞を約4日毎の再補給で10〜12日間にわたり一次培養物として膨張させる。細胞を0.25%トリプシンをおよび1〜5mM EDTAを用いる5分間にわたる37℃での消化とその後の静かなこすりとりにより回収する。細胞を10%FBSを有するα−MEMで希釈しそして6−ウェル平板の中で9.5cm2当たり3×104〜1×105個の細胞密度で再平板培養する。これらの条件下で、細胞の倍化時間は19〜22時間である。二次培養物は約4日毎に再補給され、そして同一条件下でトリプシン処理および再平板培養により継代される。

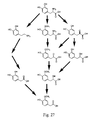

遺伝子構成体の製造

レトロウイルスベクターLNCXがこの構成体として使用される。構成体中の使いやすいクローニング部位が改質された構成体であるpRSV−lacZ、pCMV−lacZ、pCOL1/lacZおよびpCOL2−lacZを製造するために使用される(図1)。pCOL1プロモーターは、ヒトCOL1A1遺伝子の476bpのプロモーター、第一エキソンおよび大部分の第一イントロンを含有する1.4kb断片である。このプロモーターはトランスジェニックマウスでは無プロモーター形態のCOL2A1遺伝子を高度に組織特異的および成長特異的方法で発現することが示されている(Sokolov et al., 1995, J. Biol. Chem. 270:9622-9629)。COL2A1プロモーターは、発現の組織−特異性を与える(Bradham et al., 1994, J. Cell Physiol. 158:61-68)ヒトCOL2A1遺伝子(Ala-Kokko et al., 1991, J. Biol. Chem. 266:14175-14178)からの1kb断片である。lacZ遺伝子はhGH遺伝子(ニコルス・ラボラトリーズ(Nichols Laboratories))、OB遺伝子(Considine et al., 1995, J. Clin. Invest. 95:2986-2988)またはヒト因子IX遺伝子(ジェネティック・セラピー・インコーポレーテッド(Genetic Therapy, Inc.)で置換される。

レトロウイルスベクターの使用

レトロウイルスベクタープロデューサー細胞系統

プロデューサー細胞系統を制定するために、アンフォトロフィック(amphotrophic)レトロウイルスベクターパッケージングネズミ細胞PA317を使用した。細胞を100mm皿の中でレトロウイルスベクターのpBR322領域中で切るScaIを用いる消化により線状にされた15μgのプラスミドDNAを用いる燐酸カルシウム沈澱工程(プロメガ(Promega))により20%集密度でトランスフェクトした。トランスフェクトから1日後に、G418(GIBCO/BRL))を培地に1mg/mlの活性濃度で加えた。ネオマイシン−耐性コロニーが随時7〜10日で現れそして機械リングを用いるクローニングにより単離された。クローンを膨張させそして個々のクローンを二重ウェルの直接染色によりlacZを発現する能力に関して試験した。陽性細胞により製造されるウイルスの力価は、6−ウェルマイクロリットル平板中で1個のウェル当たり3mlの培地を用いて且つ4μg/mlのポリブレンの存在下で20%集密度まで成長させたHT−1080ヒト腫瘍細胞に対する50μlの培地の1回の添加により検定された。力価は、lacZ遺伝子の発現に関して陽性に染色したHT−1080細胞の数を測定することにより検定された。典型的には、力価は1×105〜1×106であった。

マウスMSC類のレトロウイルス感染

マウスMSC類の一次培養物を上記の通りにして製造した。3日後に、非−付着骨髄細胞を廃棄しそして新しい培地を加えた。細胞に次にレトロウイルスを4μg/mlのポリブレンの存在下でウイルス製造の最高力価を有する安定にトランスフェクトされたプロデューサー細胞からの1/4量の新しい上澄み液培地の添加により感染させた。感染をさらに2回毎日繰り返した。細胞を次にlacZ発現のために直接染色するかまたはより大きい皿に分けそして選択下で0.4mg/mlのG418(活性濃度)で放置した。一次培養物の約15〜20%はlacZに関して陽性でありそしてG418選択に耐えた細胞のほとんどがlacZに関して陽性であった。

リポフェクタミントランスフェクション

MSC類の一次培養物を10%FBSを含有するα−MEMの中で10日間成長させた。トリプシン処理および軽いこすりとり後に、細胞を6−ウェル平板の中に1個のウェル当たり105個の密度で接種した。細胞を2日間成長させ、次にPBSで2回洗浄しそしてDNA−リポフェクタミン錯体を用いてインキュベートした。DNA−リポフェクタミン錯体は下記の通りにして製造された:6μlのリポフェクタミン(GIBCO/BRL)を200μlのα−MEM中の1μgのLNCZ DNAと混合し、室温で30分間インキュベートし、そして800マイクロリットルのα−MEM中にMSC類を含有する6−ウェル平板の1つのウェルに加えた。37℃における6時間のインキュベーション後に、DNA−リポフェクタミン錯体を10%FBSを含有する2mlのα−MEMで置換する。FBS−含有培地中の18時間のインキュベーション後に、細胞をlacZに関して染色するかまたはG418選択下に置く。陽性クローンが得られるが、明らかに細胞密度がG418選択後に低すぎるためにそれらはゆっくり成長した。この状況を回避するために、三種の方式を使用することができる:細胞をより高い密度で平板培養する;共培養細胞培養挿入物を生存クローン上に選択方法で早めに置きそして新しいMSC類または挿入物中の骨片を毎日の基準で入れて(表1参照)成長を刺激するのに必要な細胞因子を与える;G418を用いるその選択がトランスフェクトされなかった細胞の多くを殺した時に、lacZ遺伝子がチミジンキナーゼに関する選択的遺伝子で置換されているレトロウイルスLNCX(図1)の変種を感染させたMSC類を培養物に再接種する。従って、レトロウイルスで安定にトランスフェクトされたMSC類を使用して必要なサイトカイン類、成長因子、およびG418中の選択中にトランスフェクトされたMSC類の初期成長に必要な細胞相互作用を与える。レトロウイルスで感染した細胞をガングシクロビル(gangcyclovir)を用いる負の選択により次に除去してもよい。分配方法

核注射

核注射は一部の細胞をトランスフェクトする手段として非常に有効である。細胞を、微量注射用領域の輪郭を描く円で印がつけられた22×22mmカバースリップを含有する60−mm皿の中で平板培養した。細胞を0.1%CSを含有する培地の中で5日間インキュベートして、微量注射前の成長停止を誘発させた。これらの条件下で、細胞の8〜15%が5および6日の間の24時間にわたる連続的標識つけ中に[3H]チミジンを組み入れた。微量注射はエッペンドルフ(Eppendorf)微量注射器および市販のガラス毛管フェムトチップス(femtotips)を用いる微量操作器が装備されたザイス・アキシオベルト反転顕微鏡を用いて行われた。カバースリップの輪郭が描かれた領域内の全ての細胞(一般的には150−200)をDNAを有する核の中に10mMトリス緩衝液(pH7.6)中0.01−10μg/μlの範囲の濃度で微量注射した。注射された細胞を次に膨張させそして上記の通りにして検定した。

電気穿孔法

MSC類を0.25%トリプシンおよび1〜5mM EDTAで5分間にわたり室温で処理しそして次にこすりとりにより回収した。細胞を4,000×gでの10分間にわたる遠心により造粒し、そして次にペレットを氷冷PBS(pH7.4)の中に再懸濁させることにより2回洗浄する。MSC類を0.8ml当たり2×106個の細胞に再懸濁させそして電気穿孔キュベット(0.4cm隙間)の中に試料を分けた。細胞を氷上で10分間インキュベートし、DNAを懸濁液(5−50μg)に加え、そして細胞をさらに10分間冷却する。細胞懸濁液を次に市販の器具(バイオラド・ジーン・パルサー(BioRad Gene Pulser)、モデル1652076)を用いて外から加えられたDNAを保有する細胞の最高割合を与える経験的に決められたフィールド強度で電気穿孔する。MSC類に関する適切なフィールド強度を決めるために、0.25〜2.5kv/cmの範囲で滴定を行った。lacZ遺伝子(LNCZベクター)を導入しそして次に細胞を電気穿孔から48〜72時間後に染色することにより、電気穿孔効果を監視した。

検定

hGH

市販のキット(GIBCO/BRL)を有する酵素結合された免疫吸収剤検定法を用いて6−ウェルマイクロリットル平板中で成長させた細胞のクローンからの培地を検定することにより、hGH遺伝子の発現を監視する。この検定では、0.1mlの2×希釈剤緩衝液がマイクロリットル平板の1つのウェル当たり加えられる。5分後に、0.1mlの試験サンプルを加えそして平板を37℃で30分間インキュベートする。ウェルを5回洗浄しそして1つのウェル当たり0.2mlの一次抗体を加える。サンプルを37℃で30分間インキュベートし、そして5回洗浄する。次に0−フェニレンジアミン基質を含有する0.2mlの基質緩衝液を加える。サンプルを室温で30分間インキュベートしそして反応を0.1mlの2N硫酸の添加により停止させる。サンプルの吸収は490nmで評価される。

Ob蛋白質

細胞を細胞培地の蛋白質放射免疫検定法を用いてOB遺伝子の発現に関して検定する。ヒトOB蛋白質の一次抗体をウサギで、大腸菌発現システムで合成されそして均質となるまで精製された組み換え蛋白質に対して、成長させた。ヒト蛋白質はマウスに対して非常に同一性があり、従って、抗−ヒト抗体はマウス蛋白質と交差反応するはずである。そうしない場合には、短いマウスcDNA(619nt)が大腸菌内で発現され、蛋白質が精製されそして抗体が製造される。或いは、マウス配列を有する合成ペプチド類を購入しそしてこれらを使用して抗体を製造する。検定用には、組み換えヒトOb蛋白質にボルトンハンター(BoltonHunter)法により125ヨウ素で放射標識をつけ、その後にセファデックス(Sephadex)G−25を用いてゲル濾過精製する。得られた特異的活性は30μCi/μgであった。検定用のサンプル(0.2ml)を一次抗血清(1:2000希釈度)を用いて0.1%トリトン(Triton)X−100を含有するホスフェートで緩衝した食塩水の中で16時間にわたり4℃で0.4mlの合計量で予備インキュベートした。125I−Ob蛋白質(100μl中に担持された30,000cpm)を次に加えそしてインキュベーションをさらに24時間続けた。結合されたOb蛋白質(12±1%、非特異的結合1.4±0.1%)を0.1mlのヒツジ抗−ウサギIgG血清(カリフォルニア州、デービスのアンチボディーズ・インコーポレーテッド(Antibodies, Inc.)、0.1mlの正常なウサギ血清(GIBCO/BRL、メリーランド州、ガイセルスブルグ)、および0.1mlの10%ポリエチレングリコールの添加により免疫沈澱させた。管を15分間遠心し(2200rpm)、結合していない標識を傾斜しそしてペレット中の放射活性をパッカード(Packard)5000ガンマカウンター(イリノイ州、ダウネーズ・グロブ(Downers Grove))中で計数した。未知サンプル中のOb濃度をロッドバード(Rodbard)の非重量測定4パラメーター論理モデルを用いて計算した。この検定法の検出限度は0.39ng/mlである。検定中変動は12ng/mlでは11.6%であり、13.1ng/mlでは20.8%の変動であった。

ヒト因子 IX

市販のエリザ(ELISA)(アメリカン・バイオプロダクツ・カンパニー(American Bioproducts Company)を用いてhGH検定(上記)で使用されたものと同様な条件下で遺伝子コードつけ因子IXの発現を検定する。標準的曲線は1−50ng/ml-1でありそして感度の限度は1ng/ml-1であった。検定はマウス因子IXと交差反応しなかった。

実施例4:マウスに安定にトランスフェクトされたMSC類の全身注入による生理学的に重要な水準における3つの遺伝子の持続発現

ここに表示された実験は、培養されたMSC類が全身注入後に骨、軟骨および他の間充織組織の幹細胞−様前駆体として機能しうることを示した。従って、hGH、Ob蛋白質または因子IXを発現するMSC類を照射されたおよび照射されなかったマウスに注入して遺伝子の持続発現をインビボで評価する。

MSC類の注入

最初に、MSC類をマウスにここに記載された条件下で(生後3週間のマウス:300または700グレー(Gray)照射;腹腔内注射;1×106個のMSC;および2×108個の全骨髄細胞)。さらに、静脈注入を腹腔内と比較し、そして比較的低水準のX線照射が使用される。また、帝王切開により細胞を胚にも注入する。予備試験では、50μlの5×104ESを7個の13日目の胚の羊膜中に注射し、7個のうちの6個を生存幼体(pups)として移した。従って、MSC類のイントラウテリン注射は実行可能である。

成長曲線

hGHの有効なインビボ発現はマウスの成長速度を高めるはずでありそしてOb蛋白質の発現は飢餓を誘発するはずである。従って、処理されたマウスおよび対照同腹子の体重および寸法が監視される。

遺伝子発現に関する検定

MSC類、hGHおよび因子IXの注入から1週間、1カ月、3カ月、5カ月、10カ月、および20カ月後にマウスの後眼窩叢から血液を得る。hGHおよび因子IXはエリザにより検定され、そしてOb蛋白質は放射免疫検定法で検定される。さらに、ヒト因子IXにおける測定可能な増加がエリザで得られる場合には、Smith et al. (1993) Mature Genet. 5:397-402 に記載された工程で生物学的に活性なヒト因子IXを検定する。この工程では、ヒト因子IXを最初に微量滴定ウェルの中でモノクローン抗体であるBGIX1を用いて捕獲しそして次に因子XIaにより活性化する。活性因子IXは、因子VIIIと組み合わされて、因子XをXaに転化させる。因子Xaは色素産生(chromogenic)基質であるS2765を分裂させて黄色生成物を生ずる。BGIX1−コーテイングされたマイクロリットル平板および因子VIIIはエルカテック・インコーポレーテッド(Elcatech, Inc.)(ノースカロライナ州、ウィンストン−サレム)から購入した。因子XIaはエンザイム・リサーチ・ラブス・インコーポレーテッド(Enzyme Research Labs, Inc.)(イリノイ州、サウスベンド)から購入した。

【0127】

因子X、燐脂質溶液、S−2765、およびスロンビン抑制剤である1−2581はカビ・ファーマシア・ヘパー・インコーポレーテッド(Kabi Pharmacia Hepar, Inc.)(オハイオ州、フランクリン)から購入した。4種の緩衝液を製造した:A、50mMトリス(Tris)、150mM NaCl、1%BSA、pH7.5;B、150mMトリス、5mM CaCl2、10mg/mlゼラチン、pH7.6;C、50mMトリス、10mM CaCl2、pH7.5;D、50mMトリス、150mM NaCl、pH8.4。等量の下記の原料を混合することにより因子VIII/X反応混合物を新たに製造した:因子VIII、緩衝液A中5U/ml;因子X、緩衝液中1U/ml;1−2581緩衝液A中34μg/ml;CaCl2、水中25mM;および燐脂質。血漿サンプルを緩衝液Aの中で希釈しそして100μlを各々の微量滴定ウェルに加えた。平板を室温で90分間インキュベートしそして次に緩衝液Bで5回洗浄した。100μlの因子XIa(緩衝液C中2μg/ml)を各々のウェルに加えた。37℃における30分後に100μlのS2765(緩衝液D中0.5mM)を各々のウェルに加えそして平板を室温で10分間インキュベートし、その後に酢酸を10%の最終濃度まで加えることにより反応を停止させる。バイオ−ラド微量平板読み取り器を用いて405nmにおける吸収を測定した。ヒトの正常な貯蔵血漿の希釈で作成された標準曲線は3−25ng/mlから線状であった。この検定はマウス因子IXと交差反応しなかった。因子IXに関しては、250ng/mlすなわち正常値の5%の水準が一般的に治療用であると考えられそして100〜150ng/mlが有利であると考えられる。

実施例5:MSC類を皮下拡散室 (chamber) を中に入れることによる生理学的に重要な水準における遺伝子の持続発現

皮下拡散室の中に移植された細胞はヒト患者の治療で少なくとも2つの顕著な利点を有する:免疫応答が回避され、そしてマウス(Benayahu, 1989, J. Cell Physiol. 140:1-7)、ラット(Mardon et al., 1987, Cell Tissue Res. 250:157-165)またはウサギ(Friedenstein et al., 1987, Cell Tissue Kinet. 20:263-272)でカプセル中に移植された時には、明らかにそれらが血管新生を必要としない骨、繊維状組織または軟骨として残存するため(Benayahu et al., 1989, 上を見よ; Mardon, et al., 1987, 上を見よ; Owen et al., 1988, In: Cell and Molecular Biology of Invertebrate Hard Tissues, Wiley Chicester, CIBA Foundation Symposium, 136:42-60; Friedenstein et al., 1987, 上を見よ)、それらは少なくとも6週間生存する(Wakitani, 1994, J. Bone and J.T. Surgery 76A:579-592)。

室の製造

拡散室は市販の構成部品(ミリポア・コーポレーション(Millipore Corp.))から組み立てられそして上記のレポート(Benayahu et al., 1989, 上を見よ; Mardon, et al., 1987, 上を見よ)に記載されている。要するに、孔寸法を有する膜フィルターを2つのプラスチックリングの各々の一面にアクリロイド付着剤を用いて付着する。2つのリングを次に一緒に付着して室を形成し、寸法は9mmの内径および2mmの厚さ、約127mm3の容量である。104〜107個のMSC類を室の中に1つのリング内の孔を通して接種しそして孔を付着剤でコーテイングされた先が細くなったプラスチック栓で密封する。室をマウスに麻酔下で背中に皮下移植するかまたは腹腔内移植する。最初に、1つもしくはそれ以上の室を離乳したてのマウス(3週間)に挿入する。引き続き、室を生後1週間のマウスに挿入する。生後1週間のマウスでの実験用には、比較的小さい室をマイクロピペット用のプラスチックチップから切断された円形(5mm、内径)から製造する。

検定

室の移植から1週間、1カ月、3カ月、5カ月、10カ月および20カ月後に後眼窩叢から血液を得る。血漿を上記の通りにしてhGH、Ob蛋白質および因子IXに関して検定する。

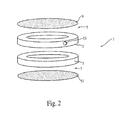

実施例6:拡散チャンバー

図2を参照すれば、拡散チャンバー(1)は、2つの端、第1の端(5)および第2の端(7)をもつチャンバーバレル(3)を備えていてもよい。バレルは、非毒性手段によって一緒に確保される1個以上のリングをからなっていてもよい。チャンバーは、各端にフィルター、第1のフィルター(9)および第2のフィルター(11)を固定される。フィルターは、ファクターがチャンバーと哺乳動物体の間を通過できるように、ファクター、例えばタンパク質にとって多孔性である。フィルター孔径は、約0.25μm以下、好ましくは約0.1μmであってもよい。フィルターは、プラスチック、テフロン、ポリエステルもしくは強くて柔軟であり、そして化学的処理を受け付けない、いかなる不活性材料から作成されてもよい。フィルターは、また、より緊密に密閉できるゴムのガスケットにより位置を確保されている。場合によっては、チャンバーのバレル部分は、キャップ(示されていない)によってカバーされている開口部(13)をもっていてもよい。キャップは、それ自体密閉性のゴムの形式にネジが切られていて、そして開口部に固定される。かくして、チャンバー内容物中への細胞の挿入は、キャップを取り除くことによって開口部に近づき、そして普通の針および注射器を用いて細胞を挿入することによって実施できる。チャンバーは、すべての物質、例えば限定されるものではないが、プラスチック、テフロン、ルーサイト、チタン、もしくは哺乳動物にとって無毒であり、良好に許容しうる、いかなる不活性材料から作成されてもよい。さらに、チャンバーは、滅菌に耐えられなければならない。

【0128】

チャンバーは、必ずしも限定されが次のように:例えば皮下もしくは腹腔内に移植できる。チャンバーは、移植後約24〜約30時間目に除去されてもよい。あるいはまた、再充填可能なチャンバーが使用されて、チャンバーが治療のために再使用され、そして治療後に空にされてもよい。

実施例7:ラットの脳中への単離MSCの直接投与

ドナーMSCおよびアストロサイトの調製

ヒトMSC(Owen et al.,1988,in Cell and Molecular Biology of Vertebrate Hard Tissues,Ciba Foundation Symposium 136,Chichester,UK,pp.42−60;Caplan,1991,J.Orthop.Res.9:641−650;Prockop,1997,Science 276:71−74;Pereira et al.,1995,Proc.Natl.Acad.Sci.92:4857−4861;Pereira et al.,1998,Proc.Natl.Acad.Sci.95:1142−1147)は、年齢19〜46才の正常な男子および女子ボランティアの腸骨稜から採取された吸引物から増殖された。吸引物を、α−MEM/10%FBSにより1:1希釈し、そして密度勾配(Ficoll−Paque Plus;1.077g/ml,Pharmacia,LKB Biotechnology Inc.,Piscataway,NJ)を通して1000Xgで30分間遠心した。上澄液および界面物を合わせた後、混合液を、α−MEM/10%FBSにより約40mlに希釈し、そして再び遠心した。核形成細胞、すなわちMSCが、α−MEM/10%FBS中、濃度1x107mlで懸濁され、そして細胞は、25cm2培養皿中に3X106/cm2でプレートされた。MSCを3日間培養し、そして非付着細胞を、培養物中の培地を交換することによって除去した。MSC培養が集密に達した後、MSCを、0.25%トリプシンおよび1mMEDTAによる37℃で3〜4分間のインキュベーションによってプレートからはがした。MSCを、1:2もしくは1:3希釈し、そしてMSC調製操作が3〜5継代繰り返された。第2の継代を開始する際に、血小板由来増殖因子(PDGF−AA;GIBCO/BRL,Grand Island,NY)5ng/mlを培地に添加した。

【0129】

ラットMSCの単離のために、8〜12週令のLewis/SsNHsd雌ラットから得られた脛骨および大腿骨が切開された(Harlan Sprauge Dawley,IN)。骨の末端を切断し、そして骨髄を、注射器と針を使用してDMEM(GIBCO/BRL,Grand Island,NY)5mlを用いて押し出した。全骨髄細胞100〜200X106個を、DMEM/10%FBSの175cm2組織培養フラスコにプレートした。24時間後、非付着細胞を、培地を交換することによって除去した。細胞が集密に増殖するように、培地は2〜3日毎に交換された。細胞は、0.25%トリプシンおよび1mMEDTA存在下のインキュベーションによって前のようにはがされ、それに続いて細胞は、3〜4回継代され、次いで使用まで凍結保存された。

【0130】

アストロサイトの1次培養物(Azizi,1996,Ann.Neurol.(前出)121:T236)は、アルビノSprague−Dawley成ラット(Harlan Sprague Dawley)の脳から得られた。マウスの頭部が断首された後、脳が、無菌条件下で取り出され、そして氷上の冷PBS中に浮かされた。脳脊髄膜および脳幹は除去され、そして廃棄された。前脳は、機械的に、組織小片に分解され、そして組織は、ジスパーゼ(dispase)(GIBCO/BRL,Grand Island,NY)2.4単位/ml存在下で37℃で30分間インキュベートされた。10分間隔で、組織は、大きい穴のピペットを通してそれらをフラッシュすることによって分解された。分解された組織を遠心し、そして上澄液を廃棄した。各脳からの残渣をα−MEM中に懸濁し、そして各α−MEM/10%FBS培地において、2個の175cm2培養フラスコにプレートした。48時間後、非付着細胞および細胞破片を、培地を交換することによって除去し、次いで、培養が集密に増殖するまで、約2週間、4日毎に培地を交換した。ゆるく付着した細胞を除去するためには、集密培養物を37℃で15分間、ジスパーゼ2.4単位/mlにより処理し、そして培養物を、ロータリーシェーカーにおいて120rpmで2時間振盪した。脱着した細胞を廃棄した。新鮮培地を、付着細胞に添加し、そして培養物を、24〜48時間再培養した。ゆるく付着した細胞を除去するためのジスパーゼ処理を、約1週間にわたって3回繰り返した。

【0131】

抗体染色では、細胞を、0.25%トリプシンとともに1〜3分間のインキュベーションによってプレートから剥がした。次いで、細胞を、チャンバースライドにおいて継代培養した。核を蛍光標識するために、MSCおよびアストロサイトを、移植前に、ビス−ベンズアミド(Sigma Chemical Company,St.Louis,MO)1μg/mlの存在下で24時間インキュベートした。移植1〜2時間前に、培養物を、無菌の緩衝生理食塩水で3回洗浄し、0.25%トリプシンとともに1〜3分間のインキュベーションによってプレートから剥がした。トリプシンは、20%血清含有培地の添加によって中和され、そして細胞が遠心によって単離された。細胞は、血清不含のα−MEM中に約10,000細胞/リットルのスラリーとして懸濁された。

【0132】

成Sprague−Dawleyアルビノラット(体重各200〜300g)が、密閉室内で酸素中3%ハロタンを用いて麻酔された。麻酔は、キシロジン6mg/kgおよびケタミン60mg/kgの混合物の筋肉内注射によって維持された。動物を、清潔な場所においてステロタキシック(sterotaxic)装置に移した。2〜5mm切開が、前頂側方2mmの頭皮に行われた。バーホールを、歯科用ドリルを用いて前頂側方3mmの位置の骨に行った。細胞懸濁液約10μlを、徐々に30分かけて、脳表面から深さ4〜5mmの線条体中に注射した。傷を断続的に外科縫合によって閉じ、そして動物を、キシロジン0.6mg/kgおよびケタミン6mg/kgによって処置した。5,14,30および72日間隔で、ラットをキシロジンおよびケタミンを用いる深い麻酔下の心臓内潅流によって犠牲にした。潅流は、氷冷リン酸緩衝化生理食塩水、続いて3%緩衝化パラホルムアルデヒド、次いで10%スクロースを用いて行われた。脳を取り出し、前脳をトリム(trim)し、そして脳の切片を含むサンプルを直ちに凍結した。

【0133】

移植細胞の免疫組織学

10ミクロン組織切片を、クリオスタットを用いて調製した。脳内の移植部位は、組織切片中の蛍光標識された細胞を顕微鏡的に同定することによって位置付けられた。凍結切片を、ゼラチン被覆されたスライドに付着させ、そして素早く5分間冷アセトンに浸漬し、そしてさらなる処理のために−20℃で保存した。チャンバースライド中の細胞は、アセトンで5分間固定された。免疫細胞化学試験は、室温で実施された。細胞および組織切片は、2%ヤギ血清および5%胎児ウシ血清を含有するブロッキング抗体により30分間処理された。コラーゲンおよびビメンチン(vimentin)の標識を必要とする実験では、細胞は、さらに、TritonX−100により30分間処理され、次いで、PBS中で洗浄された。1次抗体が、チャンバースライド中の細胞に1〜2時間適用された(表2)。これらの抗体は、組織切片の場合は、24時間適用された。使用された2次抗体は、FITCもしくはローダミンのいずれかにカップルされた種特異的IgGであった。

【0134】

蛍光標識された細胞は、肉眼的に見ることができ、そして蛍光顕微鏡を用いて写真撮影された。蛍光標識された核の数は、線条体の吻側から尾側限界まで切断された8〜10組織切片において数えられた。この操作は、各脳において、交互に切片が用いられた2個体で繰り返された。明瞭に標識された核のみが数えられた。死細胞および溶解細胞は、周辺組織に霞んだ色調を残し、そして明瞭な核染色はなかった。観察された数は、生存している移植細胞の数を評価するために、切片の総数に外挿された。

【0135】

ドナーMSCおよびアストロサイト前駆体

ヒト骨髄から得られるMSCは、プラスチックへのそれらの付着によって単離され、そして3〜5継代の間増殖された。図3に示されるように、PDGF−AAの添加は、細胞の増殖速度を増強した。したがって、PDGF−AAが、2〜5継代において細胞に添加されて、十分な数のヒトMSCが得られた。しかしながら、ラットMSCは、PDGF−AAの添加なしに十分に増殖した。また、アストロサイトも、プラスチック培養皿へのそれらの強固な付着によって単離された。アストロサイトは、約3週間の1次培養の後に収穫された。

【0136】

表2に示されるように、ヒトMSCは、フィブロネクチン、コラーゲンIおよびヒトHLA−ABCを強く染色した。ヒトMSCは、ビメンチンをかすかに染色し、そしてグリア繊維酸性タンパク質には陰性であり、一方、ラットアストロサイトは、両方に陽性であった。ラットアストロサイトは、フィブロネクチンをわずかに染色し、そしてコラーゲンIおよびヒトHLA−ABCには陰性であった。また、ラットアストロサイトは、フォンビルブラント因子およびガラクトセレブロシダーゼCには陰性であった。

【0137】

ヒトMSCは、これらの細胞が培養において継代されるにつれて、外観的に比較的均一になることが、既に記されている(Bruder et al.,1997,J.Cell Biochem.64:278−294)。しかしながら、本研究では、2つの別の集団が見られた。これらは、大きい平らな細胞の集団と比較的細長いまたはスピンドル型細胞の集団を含んだ(図4、パネルAおよびB)。ラットMSCでも、また、類似の形態をもつ2つの別の細胞集団が見られた(図4、パネルC)。ラット脳アストロサイトは、外観的により樹枝状であった。

【0138】

線条体における注射後の細胞の生存

MSCおよびアストロサイトが、ラット脳の線条体に最小の拡散圧を用いて注射された。5〜72日後に、ラットを殺し、そしてそれらの脳切片を得た。ヘマトキシリンおよびエオシンで染色された切片の試験により、ラットアストロサイトもしくはMSCのいずれの移植部位周辺にも有意な神経膠症がないことが示された(図5、パネルa)。蛍光標識された細胞は、容易に、脳切片において検出された。ラットアストロサイトは、先行技術において既に示されたように、容易に移植された(Andersson et al.,1993,Int.J.Dev.Neurosci.11:555−568;Azizi,1996,Ann.Neurol.(前出)121:T236;Zhou et al.,1992,J.Comp.Neurol.317:145−155)。類似の結果が、ラットMSC(図5,パネルf)およびヒトMSC(図5,パネルb−e)を用いて得られた。表3に示されるように、約20,000〜42,000細胞が、回収された脳において存在していた。注射された細胞数は、100,000〜120,000の範囲であったので、注入されたヒトMSCの約20%が5〜72日後に回収された。さらに、30〜72日目に回収された注入ヒトMSCの数では、減少が見られた。ラットMSCの場合は、33,000細胞もしくは約30%が、注入後14日目に回収された(図5f)。

【0139】

移植された細胞の移動

移植されたラットアストロサイトは、移植された神経幹細胞もしくは神経幹細胞の形質転換細胞系について見られる移動(McKay,1997,Science 276:66−71)と同じように、脳の層を通過して移動する(Andersson et al.,1993,Int.J.Dev.Neurosci.11:555−568;Zhou et al.,1992,J.Comp.Neurol.317:145−155)ことが、既に記述されている。本発明では、MSCが類似の様式で移動することを発見した。ドナー細胞は、反対側の皮質を含む、脳の多くの領域において見い出された(図6)。細胞は、それらが移動した部位に残存していた。もっとも濃い細胞濃度は、線条体中の吻尾側軸周囲および脳梁に沿って見い出された。大脳皮質中にはより少数の細胞しかなかった。標識細胞のクラスターは、検査された全時点における側頭葉域において一貫して観察された。72日目には、外にある皮質領域においてはより少数の細胞しか見いだされず、この観察は、30〜72日目の間の細胞数の明らかな減少と一致した(表3)。

【0140】

移植された細胞の免疫組織学

切片の免疫染色は、HLA−ABCに対する抗体が使用された場合、移植されたヒトMSCが、また、脳全般において検出される(図6)ということを例証した。ヒトMSCは、移植前に、コラーゲンIに対する抗体により染色されるけれども(図7,パネルa)、同じ抗体による染色が移植後には見られなかった。かくして、MSCは、脳組織へ組み込まれた後、I型コラーゲンの合成を止めた。フィブロネクチンに特異的な抗体による細胞の染色は、移植前に観察され(図7,パネルb)、そしてまた、移植後5日目には観察されなかった(図7,パネルc)。

【0141】

神経移植(neurotransplantation)実験の結果は、ラット脳中に注入されたヒトMSCが、ラットアストロサイトの移植、移動および生存と同様に、移植し、移動し、そして生存できることを確認した。ラットMSCは、ラットアストロサイトと類似の様式で挙動した。かくして、ラットおよびヒト細胞は、同じように挙動する。ここに提示されたデータは、プラスチック培養皿への付着特性によって、骨髄から単離された細胞の少なくとも1つのサブセットが、また、アストロサイトと同じ経路において関与できることを確認した。その結果は、したがって、MSCが、ヒトにおける種々の疾病の治療に関して、細胞および遺伝子両療法のための有用な運搬体(vehicle)であることを確立する。さらに、移植されたMSCが、コラーゲンI型の合成を止めるので、移植後に大量のコラーゲンを継続して生産することが知られ、したがって、移植部位において線維症を誘導する繊維芽細胞よりも、これらの細胞は、神経移植にとって一層適当である。

【0142】

MSCは、神経移植のための細胞としていくつかの利点を有する。特に、それらは、骨髄から容易に得ることができ、そして培養において拡大できる。また、患者自身のMSCが、治療のために使用でき、かくして宿主免疫および移植片対宿主病のいかなる随伴問題も回避できる。さらに、細胞は、ヒトにおける疾病の治療のために遺伝子工学的に改変されてもよい。

実施例8:MSCのアストロサイトとの同時培養;MSCのアストロサイトへの分化

濃度2X105細胞のヒトMSCが、濃度1X105細胞のラットアストロサイトとともに、MEMプラス30%FBS(Sigma Chemical Company,St.Louis,MO)からなる培地10ml中で同時培養された。ヒト細胞は、同時培養前にα−ヒトHLA−ABCにより蛍光標識された。同時培養5日後、ヒト細胞の約2%が、また、グリア繊維酸性タンパク質を陽性に染色した。グリア繊維酸性タンパク質は、初期アストロサイトに対するマーカーであるので、これらの結果は、ヒトMSCのフラクションが、ラットアストロサイトとの同時培養中にアストロサイトに分化したことを例証している。

【0143】

【表1】

【0144】

a 6週令マウスからの総骨髄細胞(20X106)が、各9.5cm2ウェルにおいて10%FCSおよびα−MEMの2ml中で培養された。非付着細胞が3日目に除去され、そして培養は、7日目まで新鮮培地中で継続された。APアーゼおよびTRAPがアッセイされた。

【0145】

b 細胞培養インサート(23mm;孔径3μm;Becton Dickinson)における骨片(大腿骨1/2および脛骨1/2)との同時培養。

【0146】

c Matrigelでコーティングされたインサートによるbと同じ。

【0147】

d 10日目の1次培養物が、0.25%トリプシンおよび1mMEDTAにより37℃で5分間脱着され、続いて静かに掻き取られた。1つのウェルからの細胞(2X105)が1:4希釈され、そして9.5cm2ウェルにおいて3日および6日目に培地を変えて7日間培養された。

【0148】

e APアーゼおよびTRAPは、全タンパク質1mg当たりであった。

【0149】

【表2】

【0150】

a アッセイされず

【0151】

【表3】

【0152】

a 2つの異なる観察による別の切片に関する総カウントが、20%未満で異なった。

実施例9:ラット脳へのヒトMSCの移植;マクログリア細胞へのMSCの分化

中枢神経系におけるニューロン細胞およびグリア細胞は、多能性脳室周囲(periventricular)前駆体から誘導される。骨髄ストロマ細胞は、骨芽細胞、軟骨細胞および筋管に分化できる骨髄由来の多能性細胞のサブセットであり、そして若干のグリア細胞もしくはそれらの前駆体の起源になることもできる。

【0153】

本実施例において提示されるデータは、ラット脳に移植されたヒト骨髄ストロマ細胞のフラクションが、アストロサイトマーカーグリア繊維酸性タンパク質(GFAP)を発現できることを例証する。ここに記述されるように、ヒト骨髄ストロマ細胞(hMSC)は、神経幹細胞と同じようにラット脳中に組み込まれ、そして移動することが分かった。

【0154】

発生の早期段階では、中枢神経系のニューロン細胞およびグリア細胞は、脳室周囲胚帯における多能性前駆体細胞から誘導される(McKay,1997,Science 276:66−71;Lundberg et al.,1997,Exp.Neurol.145:342−360)。グリアおよびニューロン(Gould et al.,1998,Proc.Natl.Acad.Sci.(USA)95:3168−3171;Kempermann et al.,1998,Nat Med 4:555−557)は、増殖およびターンオーバーを継続する。骨髄は、グリア発生の1つの起源であるかもしれない(Eglitis et al.,1997,Proc.Natl.Acad.Sci.(USA)94:4080−4085)。

【0155】

ヒト骨髄ストロマ細胞(hMSC)のラット脳中への直接移植の効果が、本明細書の他の場所に記述されている。hMSCは、プラスチックへのそれらの付着によって単離でき、そして骨芽細胞、脂肪細胞、軟骨細胞および筋管に分化できる骨髄における多能性細胞のサブセットである(Owen,1988,J.Cell Science(前出)10:63−76;Caplan,1991,J.Orthopaedic Res.9:641−650)。

【0156】

本実施例において示される実験の目的は、hMSCが、脳への移植のためのドナー細胞として使用できるか否か、そしてその結果、これらの細胞が、CNSへの遺伝子伝達のための運搬体として使用できるか否かを評価することである。さらなる目的は、これらの細胞の集団が、適当な環境および分化シグナルが与えられれば、脳細胞に発達できるか否かを決定することである。これらの実験は、神経系における再生および修復へのゴールを促進する意味を有する。

【0157】

神経移植は、このゴールを達成するため、そして個体発生および脳細胞の系統を研究するために、従来使用されてきた(McKay,1997,Science 276:66−71;Bjorklund,1993,Reseach Publications−Association for Reseach in Nervous & Mental Disease 71:361−374;Olson,1997,Nat Med 3:1329−1335;Bjorklund,1993,Nature 362:414−415)。神経および非神経両細胞が、移植のために使用されてきた。例えば、パーキンソン病では、ヒト胎児からの中脳細胞が、ヒトの治療のためにドーパミン作動組織の起源として使用された(Bjorklund,1993,Reseach Publications−Association for Reseach in Nervous & Mental Disease 71:361−374;Spencer et al.,1992,N.Engl.J.Med.327:1541−1548;Freed et al.,1992,N.Engl.J.Med.327:1549−1555;Kordower et al.,1997,J.Comp.Neurol.387:96−113)。多数の患者が、臨床症状および目標測定値、例えば位置−発光断層写真によるフルオロドーパ取り込みによってアッセイされるドーパミンの合成増加、の両方において有意な改善を示した(Spencer et al.,1992,N.Engl.J.Med.327:1541−1548;Freed et al.,1992,N.Engl.J.Med.327:1549−1555;Kordower et al.,1997,J.Comp.Neurol.387:96−113;Defer et al.,1996,Brain 119:41−50)。

【0158】

しかしながら、試験されたほとんどの細胞が、それらに関連する難題を有していた。例えば、それらは、ヒト胎児細胞として得ることの難しさであったり、またはそれらが、脳への注入後に組み込みおよび移動しなかった(Kang et al.,1993,J.Neurosc.13:5203−5211;Anderson et al.,1993,Int.J.Dev.Neurosc.11:555−568;Sanberg et al.,1997,Nat.Med.3:1129−1132;Isacson et al.,1997,Nat.Med.3:964−969)。さらに、移植された細胞の多くは、宿主において生存しない。例えば、ブタ胎児からの中脳神経細胞が、パーキンソン病に罹っている患者に神経移植された後、7カ月目には、ドナー細胞の約0.1%が生存しているだけであった(Isacson et al.、1997,Nat.Med.3:964−969)。

【0159】

本明細書の別の場所に記述される実験は、ラット脳への注入後、hMSCが、注射部位から数ミリメーター移動したことが分かったことを示した。本実施例に示される実験は、それらの観察を拡大し、そしてhMSCのフラクションが、ラット脳への注入後に、アストロサイト(GFAP)についてのマーカーを発現している細胞として回収できることを例証する。

ラットおよびヒトMSCの単離

本明細書の上に記述したように8から12週令のLewis/SsNHsdメスラット(Harlan−Sprague−Dawly)から脛骨および大腿骨を切り取ることを通して、ラットMSCを単離した。前記骨の末端部を切断した後、針とシリンジを用いて骨髄を5mlのDMEM(GIBCO/BRL、Grnad Island、NY)で抽出した。骨髄細胞全体(100−200X106)をDMEM/10%FBSに入っている175cm2の組織培養フラスコに塗布した。24時間後に前記培地を取り替えることで付着しなかった細胞を除去した。前記細胞が増殖して集密状態になることから前記培地を2から3日毎に取り替えた。前記細胞を0.25%のトリプシンおよび1mMのEDTAと一緒にインキュベーションすることで隆起させ(lifted)、3または4継代後、凍結貯蔵する。

【0160】

本明細書の上に記述したように、年令が19から46才の正常な男性および女性ボランティアの腸骨りょうから採取した吸引液からヒトMSCを増殖させた。核形成した細胞を密度勾配(Ficoll−Plaque Plus;1.077g/ml;Pharmacia LKB Biotechnology,Inc.、Piscataway、NJ)による遠心分離で単離し、α−MEM/10%FBSに入れて濃度が1x107/mlになるように懸濁させた後、25cm2の培地皿に3x106/cm2塗布した。3日後に付着しなかった細胞を除去した。この培養物が集密状態に到達した後、前記細胞を0.25%のトリプシンおよび1mMのEDTAと一緒に37℃で3から4分間インキュベーションすることで隆起させた。この細胞懸濁液を1:2または1:3に希釈した後、再び塗布した。この手順を3から5継代繰り返した。第二継代を用いて始めて、前記培地に血小板誘導成長因子αα(PDGF−AA;GIBCO/BRL、Grand Island、NY)を5ng/ml加えた。

抗体染色および蛍光標識

前記細胞を仕切り付きスライド内で継代培養した後、抗体染色を行った。移植を行う24時間前にhMSCを1−10μg/mlのビス−ベンズアミド(Sigma Chemical Co.、St Louis、MO)と一緒にインキュベートすることで核の蛍光標識を実施した。この培養物をラットの脳に注入する1−2時間前に、この培養物を無菌緩衝食塩水で3回洗浄して0.25%のトリプシンと一緒にインキュベーションを1−3分間行うことで隆起させた。血清が20%入っている培地を添加することでトリプシンを中和した後、細胞を遠心分離で単離した。この細胞を血清が入っていないα−MEMに入れて1μl当たり約10,000個の細胞が入っているスラリーとして懸濁させた。

ラットの脳へのhMSCの注入

酸素中3%のハロタンを用いて、成長したSprague−Dawly白皮症ラット(200から300g)に麻酔をかけ、キシロジンが6mg/kgでケタミンが60mg/kgの混合物を筋肉内注射することで保持した。次に、ラットを立体定位装置に入れ、そしてブレグマの横3mmの所にバーホール(burr hole)を開けた。脳の表面から4から5mmの深さの所に位置する線条の中に約10μlの前記細胞懸濁液を30分かけてゆっくりと注入することを通して、前記hMSCを投与した。その傷を割り込み外科縫合で閉じた後、この動物を0.2mg/kgのBuprenorphineで処置することで回復させた。前記ラットをキシロジンおよびケタミンで深い麻酔下に置きながら、氷で冷却した燐酸塩緩衝食塩水に続いて3%の緩衝パラホルムアルデヒドそして次に10%のスクロースを用いた心臓内潅流を前記ラットに受けさせることで、このラットをと殺した。脳を取り出し、前脳を削り取った後、このサンプルを直ちに凍結した。

ヒト細胞(hMSC)がラットの脳で生存することに関する評価

クリオスタット(cryostat)を用いて脳組織断片を10ミクロンの厚みで調製した。この組織断片内の蛍光標識細胞を顕微鏡で同定することを通して移植部位の位置を確かめた。凍結断片をゼラチン塗布スライドに付着させ、迅速に冷アセトンに5分間浸漬した後、さらなる処理および計数測定を行う目的で−20℃で貯蔵した。前記線条の吻側から尾側の範囲から切り取った8から10個の組織断片に存在する蛍光標識核の数を数えた。2人の試験者が断片を交互に用いることで前記手順を各脳に関して繰り返した。明瞭に標識されている核の数のみを数えた。死滅した細胞および破壊した細胞は、それを取り巻く組織内に青色がかった色が発生しそして核の染色が明確には起こらないことで特徴づけられた。植え込まれた生存細胞の数を推定する目的で、観察した数を断片の全数に外挿した。

細胞培養物の調製

前脳を機械的に分離させて小さい片にしそしてその結果として得た組織をジスペース(dispase)が2.4単位/mlでコラゲナーゼ(GIBCO/BRL、Grand Island、NY)が45単位/mlの混合物に入れて37℃で15分間インキュベートすることを通して、ラット脳細胞の培養物を調製した。大きな孔のピペットを用いたフラッシュ洗浄(flushing)を5分間隔で行うことで前記組織を分離させた。この分離させた組織を遠心分離にかけて、その上澄み液を廃棄した。各脳から得た残渣をα−MEMに入れて懸濁させた後、α−MEM/10%FBSに入っている2個の175cm2培養フラスコに塗布した。培地を48時間後に変えそして培養物が集密状態になるまで約2週間に渡って4日毎に培地を変えることで、付着しなかった細胞およびくずを除去した。緩く付着した細胞を除去する目的で、集密状態の培養物に2.4単位/mlのジスペースを用いた処理を37℃で15分間受けさせた後、傾斜回転振とう装置を6−7rpmで用いた振とうを2時間受けさせた。脱離した細胞を廃棄した後、付着している細胞に新鮮な培地を加えて培養物を再びインキュベートした。次に、この細胞をトリプシン(0.5%)で隆起させた後、計数測定および免疫細胞化学染色を行う目的で仕切り付きスライドに入れて継代培養した。細胞の全数および蛍光標識核を有する細胞の分率を血球計数器で数えた。

免疫組織化学染色

仕切り付きスライドに入れた細胞をアセトンで5分間固着させた。免疫細胞化学を室温で実施した。細胞にヤギ血清が1%とウシ胎児血清が1%入っている適切な阻止抗体を用いた処理を30分間受けさせた。一次抗体を仕切り付きスライドに1から2時間加えた。用いた二次抗体はFITCまたはローダミンのいずれかに結合する種特異的IgGsであった。結果として蛍光標識された細胞を目で確認しかつ蛍光顕微鏡を用いて写真を撮った。

結果

本明細書の上に記述したように、ラットおよびヒト両方のMSCは組織培養プラスチックにしっかりと付着することから、それらを全骨髄の吸引液から単離するのは容易であった(またCaplan、1991、J.Orthopaedic Res.9:641−650も参照)。図8に、ポリL−リシンを塗布したガラスカバースリップ上で培養したラットMSCを示す。この細胞はVimentinで非常に染まり、Nestinで中程度に染まり(細胞の40−60%)、そしてGFAPで若干染まり(細胞の1%)、神経S100蛋白質で若干染まりそしてp75神経成長因子レセプタ(p75NGFr)で若干染まった。同じ条件下で処理を受けさせたヒトMSCはVimentinに関して陽性であった。しかしながら、ヒトMSCの15サンプルを越えるサンプルを試験(約1x105細胞/サンプル)したが、GFAPに対する抗体で染まった細胞は全く確認されなかった。

【0161】

表4に、移植後の選択した日にラットの脳に存在する蛍光標識hMSCの数を示す。培養したhMSCにビス−ベンズアミドによる蛍光標識を付けて、成長したSprague−Dawly白皮症ラットの線条に約100,000個の細胞を10μlの緩衝液に入れてゆっくり注入した。5日間から120日間の範囲の選択した時間が経過した後、前記ラットをと殺して脳を取り出した。脳の断片を検査したが、本明細書の別の場所に記述した結果に一致して、細胞注入部位の回りに存在する白血球のグリオーシスの証拠も浸潤の証拠も全く確認されなかった。表4に、脳断片に存在する蛍光標識細胞の数を数えることで得た結果を含める。このデータは、5から30日後にヒト細胞の約30%が存在しておりそして120日後に約15%存在していることを示している。本明細書に記述するように、標識を付けた細胞が針の跡に沿って見られたが、この細胞はまた脳の複数の領域にも移行しており、そのような領域には、反対側皮質および側頭葉領域が含まれる。

【0162】

別の1組の実験において、hMSCを約100,000個注入して7から90日後にラットの脳を取り出し(表5)、注入部位を含む前脳をMEMと20%のFBS中で培養した。集密状態の一次培養物(図9a)を確立した後、前記細胞をトリプシンで隆起させ、血球計数器および位相差顕微鏡を用いて数を数えた(図9b)。血球計数器および蛍光顕微鏡を用いて蛍光標識核の数を数え(図9c)そして未標識細胞に対する蛍光標識細胞の比率を決定した。継代培養物をチャンバスライド(chamber slides)(DMEM中20%のFBS)に塗布した後、間接的な蛍光免疫細胞化学の目的で前記細胞を冷アセトンまたは3%パラホルムアルデヒドで固着させた。12個の脳から取り出した60個のサンプルを検査した。前記培養物に含まれるヒト細胞をHLA−ABCによる染色および核の蛍光標識の両方で同定した。

【0163】

前記実験の結果を表5に示す。これらの結果は、前記培養物に含まれる細胞の3から7%がヒト細胞であることを示している。前記培養物に含まれるヒト細胞の約1%(細胞全体の約0.1%)がGFAPに対する抗体で染まった。この比率は経時的に比較的一定のままであった。GFAP陽性細胞は上皮様の平らな星状細胞の形態を示した(図10)。このような培養条件下で処理を受けさせたヒトMSCはED−1、即ち小グリア細胞の表面に存在するマーカーに対する抗体で染まらず、従ってこれは小グリア細胞ではなかった(Wu他、1997、Neurosc.Res.28:67−75)。

【0164】

この実施例に示したデータは、hMSCをラットの脳に安定に移植することができることを実証するデータ(本明細書に記述した)を立証しかつ発展させるデータである。本実施例に示したデータは、hMSCは脳の環境下で生存しかつ移植後少なくとも150日に及んで多数検出可能であることを立証している。以前の研究は、組織をラットの脳に移植することで得られる結果はそのような組織がヒトの脳で示す挙動および生存の良好な指示であることを示唆していた(Zawada他、1998、Nat.Med.4;569−574)。移植後に脳が免疫反応の組織学的兆候を示すことも宿主動物が示す挙動が悪化することもなく前記細胞を多数安定に移植することができることは、hMSCをヒトの脳への移植で安全に用いることができると言った可能性を拡大するものである。

【0165】

このような結果は、また、本明細書に記述した培養条件は注入した細胞を選び出すか或は前記細胞を不均衡的に増殖させる条件であることも示唆している。星状細胞が豊富な培養物内で回収したヒト細胞の数(表5)の方がラットの脳に注入した比較的少ない数のhMSCから予測され得る数よりもずっと多かった(注入したhMSCは105個のみであったがラットの脳には2x107個を越える数の細胞が含まれている)ことから、そのように結論付けることができる。従って、この実施例で行った実験の結果は、ラットの脳に直接移植した少量のhMSCから星状細胞が生じ得ることの証拠を与えている。従って、脳の微細環境はMSC中の星状細胞族を選び出すか或はMSCの分化を誘発して星状細胞を生じさせると言った環境である。

【0166】

この実施例に示したデータは、ラットの脳に移植したヒト骨髄間質細胞の一部がGFAPを発現させ得ることを立証している。本明細書に記述するように、hMSCは、神経幹細胞に類似した様式でラットの脳に組み込まれかつ移行した。従って、このようなデータは、また、骨髄に由来する間質細胞は脳内で分化してマクログリア細胞(macroglial cell)を生じる能力を有することも立証している。

【0167】

このような特徴は、MSCが直接的な細胞治療で用いるに有用であるか或は数多くの中枢神経系病のエックスビボ(ex vivo)遺伝子治療用のベクターとして用いるに有用であることを示す他のデータ(本明細書に示した)を支持するものである。

【0168】

以前の報告は、特に発生の初期段階または創傷後に末梢血液の小食細胞が中枢神経系の小グリア細胞をもたらす能力を有することを示していた(Ling他、1993、GLIA 7:9−18;Bauer他、1996、Histoch.J.28:83−97;Rinner他、1995、GLIA 14:257−266)。本研究者らが用いた培養方法ではそのような細胞が排除されて星状細胞が選び出された可能性がある。成長した哺乳動物の脳のグリア集団におけるターンオーバー(turnover)はゆっくりではあるが明確に起こり得る(Rakic、1985、Science 227:1054−1056)が、星状細胞は成人の脳にとって内因性であると一般に仮定されていた。

実施例10:骨髄間質細胞を用いたグリオームの治療

悪性濃腫瘍は、米国において毎年約15,000人に影響を与えかつ患者の90%を2年以内に死亡させる破壊的な病気である(Levine他、1989、In Cancer:principles and practice of oncology、Davita他(編集)(Lippincoff、Philadelphia)、1557−1611頁;Azizi他、1998、J.Neurovirol.4:204−216;Chung他、1998、Surg.Oncol.Clin.N.Am.、7:589−602;Liang他、1998、Curr.Opin.Oncol.10:201−206)。従って、現在、改良治療法を開発する試みが数多く取られている。本明細書に記述したように、ヒトの骨髄から得られる細胞のサブセット(subset)[間葉腫幹細胞または骨髄間質細胞(hMSC)と呼ぶ]をラットの脳に植え付けることができることを示した。このhMSCをラットの脳に注入すると、これは取り込まれた後、神経幹細胞が移行する公知路に沿って移行する。ヒトMSCは如何なる免疫反応も炎症反応も引き起こさず、3カ月後、その細胞の約15%を脳内で回収した。また、宿主ラットの脳から調製した星状細胞豊富培養物を分析した結果、植え付けた少量のhMSCが分化を起こして初期星状細胞(early astrocytes)になって、これがグリアの原線維状酸性蛋白質を発現させることも示した。本明細書に記述したように、hMSCを骨髄から単離しそしてそれに遺伝工学処理を受けさせて外因性遺伝子を発現させるのは比較的容易なことから(また、Owen他、1988、In Cell nad Molecular Biology of Vertebrate Hard Tissues、Ciba Foundation Symposium 136、Chichester、UK、42−60頁;Caplan、1991、J.Orthop.Res.、9:641−650も参照)、それらは治療用遺伝子産物を脳に搬送するための魅力的な運搬手段であると見られる。

【0169】