JP4561388B2 - ステアリング装置 - Google Patents

ステアリング装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4561388B2 JP4561388B2 JP2005032233A JP2005032233A JP4561388B2 JP 4561388 B2 JP4561388 B2 JP 4561388B2 JP 2005032233 A JP2005032233 A JP 2005032233A JP 2005032233 A JP2005032233 A JP 2005032233A JP 4561388 B2 JP4561388 B2 JP 4561388B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- protrusion

- mounting seat

- capsule

- vehicle body

- mounting bracket

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Steering Controls (AREA)

Description

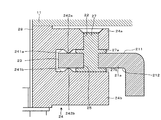

図1は、本発明のステアリング装置を示す全体外観図である。図2は図1のA−A断面図である。図3は図1のP矢視図である。図4は図3のB−B断面図であり、本発明の第1の実施形態を示す。図5は図4の右半分の拡大断面図である。図6は図4のC−C断面図である。

図8は本発明の第2の実施形態を示す図5相当図である。以下の説明では、上記実施形態と同一部品には同一番号を付して説明する。また、上記実施形態と異なる構造部分についてのみ説明し、重複する説明は省略する。第2の実施形態は第1の実施形態の変形例であり、突起を下側挟持板24b側に形成した例である。

図9は本発明の第3の実施形態を示す図5相当図である。以下の説明では、上記実施形態と同一部品には同一番号を付して説明する。また、上記実施形態と異なる構造部分についてのみ説明し、重複する説明は省略する。第3の実施形態は、突起を上側挟持板24aと下側挟持板24b側の両方に形成した例である。

図10は本発明の第4の実施形態を示す図5相当図である。以下の説明では、上記実施形態と同一部品には同一番号を付して説明する。また、上記実施形態と異なる構造部分についてのみ説明し、重複する説明は省略する。第4の実施形態は、突起の付け根部分に凹部を形成した例である。

図11は本発明の第5の実施形態を示す図5相当図である。以下の説明では、上記実施形態と同一部品には同一番号を付して説明する。また、上記実施形態と異なる構造部分についてのみ説明し、重複する説明は省略する。第5の実施形態は、突起を取付け座21aの上面211側に形成した例である。

図12は本発明の第6の実施形態を示す図5相当図である。以下の説明では、上記実施形態と同一部品には同一番号を付して説明する。また、上記実施形態と異なる構造部分についてのみ説明し、重複する説明は省略する。第6の実施形態は第5の実施形態の変形例であり、突起を取付け座21aの下面212側に形成した例である。

図13は本発明の第7の実施形態を示す図5相当図である。以下の説明では、上記実施形態と同一部品には同一番号を付して説明する。また、上記実施形態と異なる構造部分についてのみ説明し、重複する説明は省略する。第7の実施形態は、非導電性材料のカプセルに導電性材料の突起を埋め込んだ例である。

図14は本発明の第8の実施形態を示す図4のC−C断面図相当である。以下の説明では、上記実施形態と同一部品には同一番号を付して説明する。また、上記実施形態と異なる構造部分についてのみ説明し、重複する説明は省略する。第8の実施形態は、カプセル24の上側挟持板24aと下側挟持板24bとを連結する連結部244の左右方向の幅を、車体前方側を狭く形成した例である。

21 上部取付けブラケット

211(挟持面) 上面

211a 突起

211b 凹部

212a 突起

212b 凹部

212(挟持面) 下面

21a 取付け座

21b 側板

22 貫通孔

23 切欠き溝

24カプセル

24a 上側挟持板

24b 下側挟持板

241a(挟持面) 下面

241b(挟持面) 上面

242a 突起

242b 突起

243 凹部

243a 上面

244 連結部

25 貫通孔

26 チルト用長溝

261 チルト操作レバー

262 頭部

263 締付けロッド

264 平行面部

265 雄ねじ部

266 ナット

27 剪断ピン

27a、27b はみ出し部

28 ボルト孔

29 導電部材

291 突起

292 平坦部

30 ボルト

31 ナット

41 ステアリングシャフト

42 コラム

421 ディスタンスブラケット

421b 側板

43 電動アシスト機構

431 ハウジング

432 出力軸

44 下部取付けブラケット

45 ステアリングホイール

46 チルト中心軸

46、48 自在継手

49 中間シャフト

Claims (4)

- ステアリングシャフトを回転可能に軸支するコラム、

上記コラムに取付けられた導電材料製の取付けブラケット、

上記取付けブラケットの左右両側の取付け座に形成され、車体後方側が開放された切欠き溝、

上記切欠き溝の左右両側縁部を挟持する上下一対の挟持板を有し、車体に固定可能な導電材料製のカプセル、

上記カプセルの挟持板に形成された第1の貫通孔、

上記取付け座に上記第1の貫通孔に対向する位置に形成された第2の貫通孔、

上記第1の貫通孔と第2の貫通孔に樹脂を注入することにより成形された剪断ピンによって、上記カプセルと取付け座を連結するステアリング装置において、

上記挟持板の挟持面に切欠き溝の縁部側に突出してコラム軸心に平行に延びて形成され、切欠き溝の縁部に圧入されて係合する突起であって、その頂点が上記取付けブラケットの取り付け座に確実に密着することにより、上記カプセルと上記取付けブラケットとの間の通電を確保するための突起を備えたこと

を特徴とするステアリング装置。 - 請求項1に記載されたステアリング装置において、

上記突起の付け根部分には、

上記挟持板の挟持面よりも凹んだ凹部が形成されていること

を特徴とするステアリング装置。 - 請求項1又は請求項2のいずれかに記載されたステアリング装置において、

上記突起は、

車体後方側の圧入代が大きくなるように形成されていること

を特徴とするステアリング装置。 - 請求項1から請求項3までのいずれかに記載されたステアリング装置において、

上記突起は、

車体後方側の幅が広くなるように形成されていること

を特徴とするステアリング装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2005032233A JP4561388B2 (ja) | 2005-02-08 | 2005-02-08 | ステアリング装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2005032233A JP4561388B2 (ja) | 2005-02-08 | 2005-02-08 | ステアリング装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2006218916A JP2006218916A (ja) | 2006-08-24 |

| JP2006218916A5 JP2006218916A5 (ja) | 2008-01-31 |

| JP4561388B2 true JP4561388B2 (ja) | 2010-10-13 |

Family

ID=36981519

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2005032233A Expired - Fee Related JP4561388B2 (ja) | 2005-02-08 | 2005-02-08 | ステアリング装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4561388B2 (ja) |

Families Citing this family (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| EP2051132A4 (en) | 2006-08-10 | 2010-06-30 | Sharp Kk | LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE |

| JP2008176061A (ja) | 2007-01-18 | 2008-07-31 | Sony Corp | 光量調整装置及び撮像装置 |

| JP5181668B2 (ja) * | 2007-12-27 | 2013-04-10 | 日本精工株式会社 | ステアリング装置 |

| JP6417845B2 (ja) * | 2014-10-17 | 2018-11-07 | 日本精工株式会社 | ステアリングコラム支持装置 |

| GB201705272D0 (en) * | 2016-07-07 | 2017-05-17 | Trw Steering Systems Poland Sp Z O O | A steering column assembly |

Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH01278877A (ja) * | 1988-04-30 | 1989-11-09 | Fuji Kiko Co Ltd | ステアリングコラムの取付構造 |

| JPH047255U (ja) * | 1990-05-09 | 1992-01-23 | ||

| JPH0480775U (ja) * | 1990-11-22 | 1992-07-14 | ||

| JPH0675922U (ja) * | 1993-04-07 | 1994-10-25 | 日本精工株式会社 | ステアリングコラムの支持装置 |

| JP2000053002A (ja) * | 1998-08-04 | 2000-02-22 | Nippon Seiko Kk | 脱落式ステアリングコラム |

| JP2000142427A (ja) * | 1998-11-04 | 2000-05-23 | Kuroishi Tekko Kk | ステアリングシャフトの支持機構 |

-

2005

- 2005-02-08 JP JP2005032233A patent/JP4561388B2/ja not_active Expired - Fee Related

Patent Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH01278877A (ja) * | 1988-04-30 | 1989-11-09 | Fuji Kiko Co Ltd | ステアリングコラムの取付構造 |

| JPH047255U (ja) * | 1990-05-09 | 1992-01-23 | ||

| JPH0480775U (ja) * | 1990-11-22 | 1992-07-14 | ||

| JPH0675922U (ja) * | 1993-04-07 | 1994-10-25 | 日本精工株式会社 | ステアリングコラムの支持装置 |

| JP2000053002A (ja) * | 1998-08-04 | 2000-02-22 | Nippon Seiko Kk | 脱落式ステアリングコラム |

| JP2000142427A (ja) * | 1998-11-04 | 2000-05-23 | Kuroishi Tekko Kk | ステアリングシャフトの支持機構 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2006218916A (ja) | 2006-08-24 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4304584B2 (ja) | チルトヒンジ機構および電動パワーステアリング装置 | |

| JP4561388B2 (ja) | ステアリング装置 | |

| US7325833B2 (en) | Steering device for motor vehicle | |

| JP6350639B2 (ja) | ステアリング装置 | |

| JP2018165095A (ja) | 自動車の前部車体構造 | |

| JP5181668B2 (ja) | ステアリング装置 | |

| JPH0746595Y2 (ja) | ステアリングコラム支持構造 | |

| JP2005067340A (ja) | ステアリングコラム | |

| JP5970992B2 (ja) | 電動パワーステアリング装置 | |

| JP3843234B2 (ja) | 衝撃吸収ステアリング装置 | |

| JP5698967B2 (ja) | バッテリーターミナル | |

| JP2005343331A (ja) | 車両用ステアリング装置 | |

| JP3276508B2 (ja) | ステアリングホイール | |

| JP2005047319A (ja) | ステアリング装置 | |

| JP5966700B2 (ja) | 電動パワーステアリング装置 | |

| JP5693997B2 (ja) | 車両用ステアリング装置 | |

| JP5970991B2 (ja) | 電動パワーステアリング装置 | |

| JP2004243952A (ja) | トルクロッド | |

| JP6198042B2 (ja) | ステアリング装置 | |

| JPH0698916B2 (ja) | バツクアツププレ−トの取付構造 | |

| JP5970989B2 (ja) | 電動パワーステアリング装置 | |

| JPH08258771A (ja) | 風防の取付構造 | |

| JP4018846B2 (ja) | ステアリングホイール | |

| JP2005199863A (ja) | 電動位置調整式ステアリングコラム装置、及び位置調整式ステアリングコラム装置 | |

| JP4192010B2 (ja) | チルトステアリングコラム支持装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20071211 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20071211 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20100121 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20100202 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100330 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20100706 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20100719 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130806 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4561388 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |