JP2014503121A - 基板操作装置及び方法 - Google Patents

基板操作装置及び方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2014503121A JP2014503121A JP2013548532A JP2013548532A JP2014503121A JP 2014503121 A JP2014503121 A JP 2014503121A JP 2013548532 A JP2013548532 A JP 2013548532A JP 2013548532 A JP2013548532 A JP 2013548532A JP 2014503121 A JP2014503121 A JP 2014503121A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- grip

- grip member

- movement

- effector

- gripper

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Ceased

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10

- H01L21/00—Processes or apparatus adapted for the manufacture or treatment of semiconductor or solid state devices or of parts thereof

- H01L21/67—Apparatus specially adapted for handling semiconductor or electric solid state devices during manufacture or treatment thereof; Apparatus specially adapted for handling wafers during manufacture or treatment of semiconductor or electric solid state devices or components ; Apparatus not specifically provided for elsewhere

- H01L21/683—Apparatus specially adapted for handling semiconductor or electric solid state devices during manufacture or treatment thereof; Apparatus specially adapted for handling wafers during manufacture or treatment of semiconductor or electric solid state devices or components ; Apparatus not specifically provided for elsewhere for supporting or gripping

- H01L21/687—Apparatus specially adapted for handling semiconductor or electric solid state devices during manufacture or treatment thereof; Apparatus specially adapted for handling wafers during manufacture or treatment of semiconductor or electric solid state devices or components ; Apparatus not specifically provided for elsewhere for supporting or gripping using mechanical means, e.g. chucks, clamps or pinches

- H01L21/68707—Apparatus specially adapted for handling semiconductor or electric solid state devices during manufacture or treatment thereof; Apparatus specially adapted for handling wafers during manufacture or treatment of semiconductor or electric solid state devices or components ; Apparatus not specifically provided for elsewhere for supporting or gripping using mechanical means, e.g. chucks, clamps or pinches the wafers being placed on a robot blade, or gripped by a gripper for conveyance

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B25—HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS

- B25J—MANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES

- B25J15/00—Gripping heads and other end effectors

- B25J15/0019—End effectors other than grippers

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B25—HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS

- B25J—MANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES

- B25J18/00—Arms

- B25J18/007—Arms the end effector rotating around a fixed point

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B25—HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS

- B25J—MANIPULATORS; CHAMBERS PROVIDED WITH MANIPULATION DEVICES

- B25J9/00—Programme-controlled manipulators

- B25J9/10—Programme-controlled manipulators characterised by positioning means for manipulator elements

- B25J9/1005—Programme-controlled manipulators characterised by positioning means for manipulator elements comprising adjusting means

- B25J9/1015—Programme-controlled manipulators characterised by positioning means for manipulator elements comprising adjusting means using additional, e.g. microadjustment of the end effector

-

- H—ELECTRICITY

- H01—ELECTRIC ELEMENTS

- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10

- H01L21/00—Processes or apparatus adapted for the manufacture or treatment of semiconductor or solid state devices or of parts thereof

- H01L21/67—Apparatus specially adapted for handling semiconductor or electric solid state devices during manufacture or treatment thereof; Apparatus specially adapted for handling wafers during manufacture or treatment of semiconductor or electric solid state devices or components ; Apparatus not specifically provided for elsewhere

- H01L21/677—Apparatus specially adapted for handling semiconductor or electric solid state devices during manufacture or treatment thereof; Apparatus specially adapted for handling wafers during manufacture or treatment of semiconductor or electric solid state devices or components ; Apparatus not specifically provided for elsewhere for conveying, e.g. between different workstations

- H01L21/67763—Apparatus specially adapted for handling semiconductor or electric solid state devices during manufacture or treatment thereof; Apparatus specially adapted for handling wafers during manufacture or treatment of semiconductor or electric solid state devices or components ; Apparatus not specifically provided for elsewhere for conveying, e.g. between different workstations the wafers being stored in a carrier, involving loading and unloading

- H01L21/67766—Mechanical parts of transfer devices

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Robotics (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Manufacturing & Machinery (AREA)

- Computer Hardware Design (AREA)

- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)

- Power Engineering (AREA)

- Mechanical Engineering (AREA)

- Manipulator (AREA)

- Container, Conveyance, Adherence, Positioning, Of Wafer (AREA)

Abstract

Description

Claims (25)

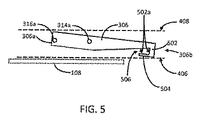

- 第1の端部と、前記第1の端部とは反対側の第2の端部と、前記第1の端部と前記第2の端部との間に延びる基部面とを有するエフェクタ本体を含むエンドエフェクタであって、前記基部面に隣接した保持領域内に配置された物体を操作可能なエンドエフェクタのためのグリップ機構であって、

前記エフェクタ本体に連結されるように構成され、グリッパを含むグリップ部材を備え、前記グリップ部材は、前記第1の端部から前記第2の端部に向かって第1の方向に移動可能であり、前記グリップ部材の第1の部分は、前記グリップ部材の前記第1の方向の移動に基づいて第1の移動経路に沿って前記エフェクタ本体に対して移動可能であり、

前記グリップ部材に作用的に連結されるグリップガイドを備え、前記グリップガイドは、前記グリップ部材の前記第1の方向の移動に基づいて、前記グリップ部材の第2の部分の第2の移動経路に沿った移動を案内するように構成され、

前記第1及び第2の部分の前記第1及び第2の移動経路に沿った移動に基づいて、前記グリッパが第1の係合経路に沿って第1の係合位置まで移動できるように、前記グリップ部材及び前記グリップガイドが構成され、前記第1の係合経路は前記エフェクタ本体の前記基部面から前記保持領域に向かって延びており、

前記第1の係合位置では、前記保持領域内に配置された物体に係合するように前記グリッパが構成されている、

グリップ機構。 - 前記グリップ部材の第1の部分は、前記グリップ部材の前記第2の部分に対して移動しない、請求項1のグリップ機構。

- 前記グリッパが前記エフェクタ本体に対して並進運動できるように前記グリップ部材及び前記グリップガイドが構成される、請求項1のグリップ機構。

- 前記グリッパが前記エフェクタ本体に対して回転できるように前記グリップ部材及び前記グリップガイドが構成される、請求項3のグリップ機構。

- 前記グリッパが前記エフェクタ本体に対して回転できるように前記グリップ部材及び前記グリップガイドが構成される、請求項1のグリップ機構。

- 前記グリッパは、前記グリップ部材が移動可能な前記第1の方向に対して0度より大きく180度未満の角度で配置された回転軸を中心として前記エフェクタ本体に対して回転可能である、請求項5のグリップ機構。

- 前記第1の移動経路の少なくとも一部が、前記第2の移動経路の少なくとも一部と平行ではない、請求項1のグリップ機構。

- 前記第1の移動経路の少なくとも一部が、前記第2の移動経路の少なくとも一部と平行である、請求項1のグリップ機構。

- 前記第1の移動経路及び前記第2の移動経路の少なくとも一方が直線部を含んでいる、請求項1のグリップ機構。

- 前記第2の移動経路は、異なる方向に延びる少なくとも2つの直線部を含んでいる、請求項9のグリップ機構。

- 前記第1の移動経路及び前記第2の移動経路の少なくとも一方が曲線部を含んでいる、請求項1のグリップ機構。

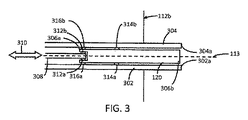

- 前記グリップガイドは、

前記エフェクタ本体に連結されるように構成された第1の支持レールと、

前記第1の支持レールに形成された第1のスロットと、

前記グリップ部材の前記第2の部分に連結され、前記第1のスロット内にスライド可能に収容された第1のピンと、

を備えた、請求項1のグリップ機構。 - 前記グリップガイドは、

前記第1の支持レールと離間した第2の支持レールと、

前記第2の支持レールに形成された第3のスロットと、

を備え、

前記ガイド部材は前記第2の支持レールと前記第1の支持レールとの間に配置され、前記第1のピンは前記第3のスロット内にスライド可能に収容される、

請求項12のグリップ機構。 - 前記グリップガイドは、さらに、

前記第1の支持レールに形成された第2のスロットと、

前記グリップ部材の前記第1の部分に連結され、前記第2のスロット内にスライド可能に収容された第2のピンと、

を備えた、請求項12のグリップ機構。 - 前記第1及び第2の部分の前記第1及び第2の移動経路に沿った移動に基づいて、前記グリッパが第2の係合経路に沿って第2の係合位置まで移動できるように、前記グリップ部材及び前記グリップガイドが構成され、前記第2の係合経路は前記第1の係合位置から前記エフェクタ本体の前記基部面に向かって延びている、請求項1のグリップ機構。

- 前記グリップ部材は、前記第2の端部から前記第1の端部に向かって第2の方向に移動可能であり、

前記グリッパは、前記グリップ部材の前記第2の方向の移動に基づいて、前記保持領域内の係合された物体を離脱するように構成される、

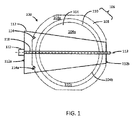

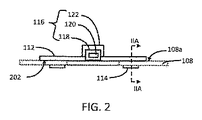

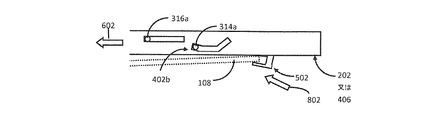

請求項1のグリップ機構。 - 隣接する保持領域内に配置された基板を操作可能なエンドエフェクタであって、

第1の端部と、前記第1の端部とは反対側の第2の端部と、前記第1の端部と前記第2の端部との間に延び、前記保持領域に隣接した基部面とを有するエフェクタ本体と、

グリップ機構と、

を備え、

前記グリップ機構は、前記エフェクタ本体に連結され、グリッパを含むグリップ部材を備え、前記グリップ部材は、前記第1の端部から前記第2の端部に向かって第1の方向に移動可能であり、前記グリップ部材の第1の部分は、前記グリップ部材の前記第1の方向の移動に基づいて第1の移動経路に沿って前記エフェクタ本体に対して移動可能であり、

前記グリップ機構は、前記グリップ部材に作用的に連結されるグリップガイドを備え、前記グリップガイドは、前記グリップ部材の前記第1の方向の移動に基づいて、前記グリップ部材の第2の部分の第2の移動経路に沿った移動を案内するように構成され、

前記第1及び第2の部分の前記第1及び第2の移動経路に沿った移動に基づいて、前記グリッパが第1の係合経路に沿って第1の係合位置まで移動できるように、前記グリップ部材及び前記グリップガイドが構成され、前記係合経路は前記エフェクタ本体の前記基部面から前記保持領域に向かって延びており、

前記グリッパが前記第1の係合位置にあるときに、基板が前記保持領域内に保持可能となっている、

エンドエフェクタ。 - さらに複数のグリップ機構を備えた、請求項17のエンドエフェクタ。

- 前記第1及び第2の部分の前記第1及び第2の移動経路に沿った移動に基づいて、前記グリッパが第2の係合経路に沿って第2の係合位置まで移動できるように、前記グリップ部材及び前記グリップガイドが構成され、前記第2の係合経路は前記第1の係合位置から前記エフェクタ本体の前記基部面に向かって延びている、請求項17のエンドエフェクタ。

- 前記グリッパが前記エフェクタ本体に対して並進運動できるか、前記エフェクタ本体に対して回転できるか、あるいはその両方が可能であるように前記グリップ部材及び前記グリップガイドが構成される、請求項17のエンドエフェクタ。

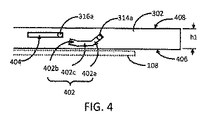

- 保持領域内に配置された基板を操作可能なエンドエフェクタであって、

前記保持領域に隣接するエフェクタ本体と、

前記エフェクタ本体に連結され、グリッパを含むグリップ部材を備えたグリップ部材であって、第1の軸に沿って移動可能なグリップ部材と、

前記グリップ部材に作用的に連結されたグリップガイドであって、前記グリップ部材の前記第1の軸に沿った移動に基づいて、前記第1の軸に対して0度より大きく180度未満の角度で配置された第2の軸を中心として第1の係合位置まで前記グリップ部材を回転するように構成されたグリップガイドと、

を備え、

前記グリップ部材の移動に基づいて、前記グリッパが第1の係合経路に沿って第1の係合位置まで移動できるように、前記グリップ部材及び前記グリップガイドが構成され、前記係合経路は前記エフェクタ本体の前記基部面から前記保持領域に向かって延びており、

前記グリッパが前記第1の係合位置にあるときに、基板が前記保持領域内に保持可能となっている、

エンドエフェクタ。 - 前記グリップ部材の移動に基づいて、前記グリッパが第2の係合経路に沿って第2の係合位置まで移動できるように、前記グリップ部材及び前記グリップガイドが構成され、前記第2の係合経路は前記第1の係合位置から前記エフェクタ本体の前記基部面に向かって延びている、請求項21のエンドエフェクタ。

- 基板を操作する方法であって、

第1の端部と、前記第1の端部とは反対側の第2の端部と、前記第1の端部と前記第2の端部との間に延びるエフェクタ本体とを備えたエフェクタ本体と、

前記エフェクタ本体に連結され、グリッパを備えたグリップ部材と、

を含むエンドエフェクタを基板上に配置し、

前記グリップ部材を前記第1の端部から前記第2の端部に向かって第1の方向に移動し、この移動の際には、

前記エフェクタ本体の前記基部面から前記保持領域に向かって延びる第1の係合経路に沿って前記グリッパを第1の係合位置まで移動し、

前記グリッパが前記第1の係合位置にあるときに、前記基板を前記保持領域内に保持する、

方法。 - 前記グリップ部材を前記第1の方向に移動する際に、さらに、

前記第1の係合位置から前記エフェクタ本体の前記基部面に向かって延びる第2の係合経路に沿って前記グリッパを第2の係合位置まで移動する、

請求項23の方法。 - さらに、前記保持領域から前記基板を解放する、請求項23の方法。

Applications Claiming Priority (5)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| US201161430029P | 2011-01-05 | 2011-01-05 | |

| US61/430,029 | 2011-01-05 | ||

| US13/343,506 US8702142B2 (en) | 2011-01-05 | 2012-01-04 | Apparatus and method for handling a substrate |

| US13/343,506 | 2012-01-04 | ||

| PCT/US2012/020293 WO2012094470A2 (en) | 2011-01-05 | 2012-01-05 | Apparatus and method for handling a substrate |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014503121A true JP2014503121A (ja) | 2014-02-06 |

| JP2014503121A5 JP2014503121A5 (ja) | 2015-02-12 |

Family

ID=46380100

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013548532A Ceased JP2014503121A (ja) | 2011-01-05 | 2012-01-05 | 基板操作装置及び方法 |

Country Status (6)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US8702142B2 (ja) |

| JP (1) | JP2014503121A (ja) |

| KR (1) | KR20140039137A (ja) |

| CN (1) | CN103380493B (ja) |

| TW (1) | TWI546888B (ja) |

| WO (1) | WO2012094470A2 (ja) |

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2014024161A (ja) * | 2012-07-27 | 2014-02-06 | Ebara Corp | ワーク搬送装置 |

| JP2017076679A (ja) * | 2015-10-14 | 2017-04-20 | ローツェ株式会社 | テープフレーム搬送のためのエンドエフェクタ、及びこれを備える搬送ロボット |

Families Citing this family (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US9837295B2 (en) | 2010-04-15 | 2017-12-05 | Suss Microtec Lithography Gmbh | Apparatus and method for semiconductor wafer leveling, force balancing and contact sensing |

| US9859141B2 (en) | 2010-04-15 | 2018-01-02 | Suss Microtec Lithography Gmbh | Apparatus and method for aligning and centering wafers |

| CN104245294B (zh) * | 2012-04-06 | 2016-09-28 | 不二精工株式会社 | 钢丝圈的把持装置 |

| CN104108605B (zh) * | 2014-07-08 | 2016-08-17 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 一种玻璃基板的取放装置 |

| KR102020294B1 (ko) * | 2017-09-15 | 2019-09-11 | (주)상아프론테크 | 슬롯 구조체 및 이를 포함하는 웨이퍼 보관 용기 |

| SE544090C2 (en) * | 2018-04-22 | 2021-12-21 | Zenrobotics Oy | Waste Sorting Gantry Robot |

| CN211208421U (zh) * | 2020-03-05 | 2020-08-07 | 福建北电新材料科技有限公司 | 一种可拆卸蚀刻多片碳化硅蚀刻工装治具 |

Citations (11)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS6357190A (ja) * | 1986-08-29 | 1988-03-11 | キヤノン株式会社 | 物体移動用関節ア−ム装置 |

| JPH01173736A (ja) * | 1987-12-18 | 1989-07-10 | Korea Electron Telecommun | 異径ウエハー移送装置 |

| JPH06329252A (ja) * | 1993-05-18 | 1994-11-29 | Canon Inc | 基板搬送ハンドおよびこれを備えた基板搬送装置 |

| JPH0722502A (ja) * | 1993-06-30 | 1995-01-24 | Hitachi Ltd | 半導体ウエハのハンドリング装置 |

| US6109677A (en) * | 1998-05-28 | 2000-08-29 | Sez North America, Inc. | Apparatus for handling and transporting plate like substrates |

| JP2002170862A (ja) * | 2000-12-01 | 2002-06-14 | Yaskawa Electric Corp | ウェハー把持装置 |

| JP2002334916A (ja) * | 2001-05-08 | 2002-11-22 | Shinkawa Ltd | ウェーハリングの供給返送装置 |

| JP2005051254A (ja) * | 2004-08-23 | 2005-02-24 | Toshiba Corp | 基板搬送装置 |

| JP2005203651A (ja) * | 2004-01-19 | 2005-07-28 | Shimada Phys & Chem Ind Co Ltd | 基板チャッキング装置 |

| JP2007157996A (ja) * | 2005-12-05 | 2007-06-21 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | ワーク搬送装置及びワーク搬送方法 |

| JP2010165882A (ja) * | 2009-01-16 | 2010-07-29 | Lintec Corp | 半導体ウエハの搬送装置及び搬送方法 |

Family Cites Families (14)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US5230599A (en) * | 1991-09-27 | 1993-07-27 | Orr Bobby J | Trailer chassis handling apparatus |

| CH697146A5 (de) * | 1996-10-09 | 2008-05-15 | Tec Sem Ag | Greifvorrichtung zur Handhabung von Wafern. |

| US6167322A (en) * | 1998-07-10 | 2000-12-26 | Holbrooks; Orville Ray | Intelligent wafer handling system and method |

| EP1114440B1 (de) * | 1998-09-02 | 2007-12-12 | Tec-Sem AG | Vorrichtung und verfahren zum handhaben von einzelnen wafern |

| US20040102858A1 (en) | 2001-09-04 | 2004-05-27 | Boris Kesil | Soft-touch gripping mechanism for flat objects |

| US7140655B2 (en) | 2001-09-04 | 2006-11-28 | Multimetrixs Llc | Precision soft-touch gripping mechanism for flat objects |

| DE10259836A1 (de) * | 2002-12-19 | 2004-07-15 | Siemens Ag | Greifer und Betriebsverfahren |

| US7300082B2 (en) | 2003-07-21 | 2007-11-27 | Asyst Technologies, Inc. | Active edge gripping and effector |

| US20060157998A1 (en) | 2005-01-18 | 2006-07-20 | Elik Gershenzon | Contamination-free edge gripping mechanism and method for loading/unloading and transferring flat objects |

| US7318612B2 (en) * | 2005-05-27 | 2008-01-15 | Delbridge Wallace K | Gravity actuated retrieval device |

| US20070018469A1 (en) | 2005-07-25 | 2007-01-25 | Multimetrixs, Llc | Contamination-free edge gripping mechanism with withdrawable pads and method for loading/unloading and transferring flat objects |

| US20080213076A1 (en) | 2007-03-02 | 2008-09-04 | Stephen Hanson | Edge grip end effector |

| JP4883017B2 (ja) | 2008-01-24 | 2012-02-22 | 株式会社安川電機 | 基板把持装置およびそれを備えた基板搬送ロボット、半導体製造装置 |

| US8485413B2 (en) | 2009-02-05 | 2013-07-16 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical stapling instrument comprising an articulation joint |

-

2012

- 2012-01-04 US US13/343,506 patent/US8702142B2/en not_active Expired - Fee Related

- 2012-01-05 TW TW101100428A patent/TWI546888B/zh not_active IP Right Cessation

- 2012-01-05 JP JP2013548532A patent/JP2014503121A/ja not_active Ceased

- 2012-01-05 CN CN201280004525.1A patent/CN103380493B/zh not_active Expired - Fee Related

- 2012-01-05 KR KR1020137016483A patent/KR20140039137A/ko not_active Application Discontinuation

- 2012-01-05 WO PCT/US2012/020293 patent/WO2012094470A2/en active Application Filing

Patent Citations (11)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS6357190A (ja) * | 1986-08-29 | 1988-03-11 | キヤノン株式会社 | 物体移動用関節ア−ム装置 |

| JPH01173736A (ja) * | 1987-12-18 | 1989-07-10 | Korea Electron Telecommun | 異径ウエハー移送装置 |

| JPH06329252A (ja) * | 1993-05-18 | 1994-11-29 | Canon Inc | 基板搬送ハンドおよびこれを備えた基板搬送装置 |

| JPH0722502A (ja) * | 1993-06-30 | 1995-01-24 | Hitachi Ltd | 半導体ウエハのハンドリング装置 |

| US6109677A (en) * | 1998-05-28 | 2000-08-29 | Sez North America, Inc. | Apparatus for handling and transporting plate like substrates |

| JP2002170862A (ja) * | 2000-12-01 | 2002-06-14 | Yaskawa Electric Corp | ウェハー把持装置 |

| JP2002334916A (ja) * | 2001-05-08 | 2002-11-22 | Shinkawa Ltd | ウェーハリングの供給返送装置 |

| JP2005203651A (ja) * | 2004-01-19 | 2005-07-28 | Shimada Phys & Chem Ind Co Ltd | 基板チャッキング装置 |

| JP2005051254A (ja) * | 2004-08-23 | 2005-02-24 | Toshiba Corp | 基板搬送装置 |

| JP2007157996A (ja) * | 2005-12-05 | 2007-06-21 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | ワーク搬送装置及びワーク搬送方法 |

| JP2010165882A (ja) * | 2009-01-16 | 2010-07-29 | Lintec Corp | 半導体ウエハの搬送装置及び搬送方法 |

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2014024161A (ja) * | 2012-07-27 | 2014-02-06 | Ebara Corp | ワーク搬送装置 |

| JP2017076679A (ja) * | 2015-10-14 | 2017-04-20 | ローツェ株式会社 | テープフレーム搬送のためのエンドエフェクタ、及びこれを備える搬送ロボット |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US8702142B2 (en) | 2014-04-22 |

| WO2012094470A2 (en) | 2012-07-12 |

| CN103380493B (zh) | 2016-04-13 |

| TWI546888B (zh) | 2016-08-21 |

| TW201232697A (en) | 2012-08-01 |

| CN103380493A (zh) | 2013-10-30 |

| WO2012094470A3 (en) | 2012-09-13 |

| US20120169079A1 (en) | 2012-07-05 |

| KR20140039137A (ko) | 2014-04-01 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP2014503121A (ja) | 基板操作装置及び方法 | |

| JP6018379B2 (ja) | 基板保持装置 | |

| TWI520821B (zh) | Robot with end effector and its operation method | |

| US10109515B2 (en) | Hand unit and transfer method | |

| KR102353560B1 (ko) | 기판 이송 장치 및 기판 이송 방법 | |

| US8801069B2 (en) | Robot edge contact gripper | |

| US20190067075A1 (en) | Substrate gripping hand and substrate transfer apparatus | |

| KR101068704B1 (ko) | 기판 파지 장치 및 그것을 구비한 기판 반송 로봇, 반도체 제조 장치 | |

| JP2014503121A5 (ja) | ||

| JP2018125388A (ja) | 基板把持ハンド及び基板搬送装置 | |

| JP4697211B2 (ja) | 基板アライメント機構を備えた搬送ロボット及びそれを備えた半導体製造装置または基板検査装置 | |

| JP2015091621A (ja) | 4つのロボットアームの可変ハンドを備えた搬送ロボット | |

| US20120288347A1 (en) | Conveying device and vacuum apparatus | |

| TW201024036A (en) | Absorber and apparatus for fabricating liquid crystal display panel having the same | |

| JP5913845B2 (ja) | 板状部材の搬送装置および搬送方法 | |

| US20170084472A1 (en) | Manipulator | |

| KR101682465B1 (ko) | 기판이송로봇 | |

| EP2076365B1 (en) | Gripper with three jaws forming two clamps and gripper with two jaws and a tucker | |

| KR100798483B1 (ko) | 사이드 에지형 웨이퍼 클램핑 핸드 | |

| JP5909105B2 (ja) | 板状部材を搬送するエンドエフェクタ及び該エンドエフェクタを備える基板搬送用ロボット | |

| KR100885238B1 (ko) | 기판 이송 장치 및 방법 | |

| JP5428370B2 (ja) | 基板把持ハンド、基板把持機構およびそれを備えた基板搬送装置、製造装置 | |

| JP2007073162A (ja) | ディスク搬送機構及びディスク駆動装置 | |

| JPWO2020260389A5 (ja) | ||

| TWI311202B (ja) |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20141216 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20141216 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20151119 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20151201 |

|

| A601 | Written request for extension of time |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20160105 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160331 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160719 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160930 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20161213 |

|

| A045 | Written measure of dismissal of application [lapsed due to lack of payment] |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A045 Effective date: 20170425 |