JP2012106967A - 酸化オレフィンの製造方法 - Google Patents

酸化オレフィンの製造方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2012106967A JP2012106967A JP2010258577A JP2010258577A JP2012106967A JP 2012106967 A JP2012106967 A JP 2012106967A JP 2010258577 A JP2010258577 A JP 2010258577A JP 2010258577 A JP2010258577 A JP 2010258577A JP 2012106967 A JP2012106967 A JP 2012106967A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- hydrogen peroxide

- titanosilicate

- olefin

- reactor

- production method

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Classifications

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C07—ORGANIC CHEMISTRY

- C07D—HETEROCYCLIC COMPOUNDS

- C07D301/00—Preparation of oxiranes

- C07D301/02—Synthesis of the oxirane ring

- C07D301/03—Synthesis of the oxirane ring by oxidation of unsaturated compounds, or of mixtures of unsaturated and saturated compounds

- C07D301/12—Synthesis of the oxirane ring by oxidation of unsaturated compounds, or of mixtures of unsaturated and saturated compounds with hydrogen peroxide or inorganic peroxides or peracids

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL

- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS

- B01J29/00—Catalysts comprising molecular sieves

- B01J29/04—Catalysts comprising molecular sieves having base-exchange properties, e.g. crystalline zeolites

- B01J29/06—Crystalline aluminosilicate zeolites; Isomorphous compounds thereof

- B01J29/70—Crystalline aluminosilicate zeolites; Isomorphous compounds thereof of types characterised by their specific structure not provided for in groups B01J29/08 - B01J29/65

- B01J29/7049—Crystalline aluminosilicate zeolites; Isomorphous compounds thereof of types characterised by their specific structure not provided for in groups B01J29/08 - B01J29/65 containing rare earth elements, titanium, zirconium, hafnium, zinc, cadmium, mercury, gallium, indium, thallium, tin or lead

- B01J29/7088—MWW-type, e.g. MCM-22, ERB-1, ITQ-1, PSH-3 or SSZ-25

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL

- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS

- B01J35/00—Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties

- B01J35/60—Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their surface properties or porosity

- B01J35/64—Pore diameter

- B01J35/647—2-50 nm

-

- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING

- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL

- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS

- B01J2229/00—Aspects of molecular sieve catalysts not covered by B01J29/00

- B01J2229/30—After treatment, characterised by the means used

- B01J2229/32—Reaction with silicon compounds, e.g. TEOS, siliconfluoride

Landscapes

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Organic Chemistry (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Materials Engineering (AREA)

- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)

- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)

- Inorganic Chemistry (AREA)

- Epoxy Compounds (AREA)

- Catalysts (AREA)

- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

- Low-Molecular Organic Synthesis Reactions Using Catalysts (AREA)

Abstract

【課題】触媒単位重量当たりの酸化オレフィン生成量が多い酸化オレフィン製造方法を提供すること。

【解決手段】以下の(a)、(b)及び(c)の存在下、

液相中で、オレフィンと、過酸化水素とを反応させる工程を含む酸化オレフィンの製造方法。

(a)溶媒

(b)チタノシリケート

(c)アルミノ珪酸塩

(但し、このアルミノ珪酸塩は、チタンを含まない。)

前記(b)は、酸素12員環以上の細孔構造を有するチタノシリケートであると好ましい。

【選択図】なし

【解決手段】以下の(a)、(b)及び(c)の存在下、

液相中で、オレフィンと、過酸化水素とを反応させる工程を含む酸化オレフィンの製造方法。

(a)溶媒

(b)チタノシリケート

(c)アルミノ珪酸塩

(但し、このアルミノ珪酸塩は、チタンを含まない。)

前記(b)は、酸素12員環以上の細孔構造を有するチタノシリケートであると好ましい。

【選択図】なし

Description

本発明は、酸化オレフィンの製造方法に関する。

酸化オレフィンの製造方法として、例えば、チタノシリケートの存在下、オレフィンと、過酸化水素とを反応させる工程を含む方法が知られている。

例えば、特許文献1には、チタノシリケート(Ti−MWW)、及びアセトニトリル/水混合溶媒を仕込んだ反応器に、プロピレン及び過酸化水素を供給し、該反応器内で、プロピレンと、過酸化水素とを反応させることにより酸化プロピレンを製造する方法が記載されている。

例えば、特許文献1には、チタノシリケート(Ti−MWW)、及びアセトニトリル/水混合溶媒を仕込んだ反応器に、プロピレン及び過酸化水素を供給し、該反応器内で、プロピレンと、過酸化水素とを反応させることにより酸化プロピレンを製造する方法が記載されている。

酸化オレフィンの製造方法では、触媒単位重量当たりの酸化オレフィン生成量がより多いことが望ましい。

本発明者は、前記問題を解決すべく鋭意検討した結果、本発明に至った。

すなわち、本発明は以下の発明を含む。

〔1〕以下の(a)、(b)及び(c)の存在下、

液相中で、オレフィンと、過酸化水素とを反応させる工程を含む酸化オレフィンの製造方法。

(a)溶媒

(b)チタノシリケート

(c)アルミノ珪酸塩

(但し、このアルミノ珪酸塩は、チタンを含まない。)

〔2〕前記液相が、少なくとも1種の水溶性有機溶媒と、水とを含む混合溶媒である前記〔1〕記載の製造方法。

〔3〕前記水溶性有機溶媒が、ニトリル溶媒を含む前記〔2〕記載の製造方法。

〔4〕前記(b)が、酸素12員環以上の細孔構造を有するチタノシリケートである、前記〔1〕〜〔3〕のいずれか記載の製造方法。

〔5〕前記(b)が、Ti−MWW、Ti−MWW前駆体及びシリル化Ti−MWWからなる群より選ばれる少なくとも一種のチタノシリケートである、前記〔1〕〜〔3〕のいずれか記載の製造方法。

〔6〕前記オレフィンがプロピレンであり、前記酸化オレフィンが酸化プロピレンである、前記〔1〕〜〔5〕のいずれか記載の製造方法。

以下の説明において、前記〔1〕におけるオレフィンと過酸化水素との反応を、場合により「本反応」といい、酸化オレフィンの製造方法を「本製造方法」という。

すなわち、本発明は以下の発明を含む。

〔1〕以下の(a)、(b)及び(c)の存在下、

液相中で、オレフィンと、過酸化水素とを反応させる工程を含む酸化オレフィンの製造方法。

(a)溶媒

(b)チタノシリケート

(c)アルミノ珪酸塩

(但し、このアルミノ珪酸塩は、チタンを含まない。)

〔2〕前記液相が、少なくとも1種の水溶性有機溶媒と、水とを含む混合溶媒である前記〔1〕記載の製造方法。

〔3〕前記水溶性有機溶媒が、ニトリル溶媒を含む前記〔2〕記載の製造方法。

〔4〕前記(b)が、酸素12員環以上の細孔構造を有するチタノシリケートである、前記〔1〕〜〔3〕のいずれか記載の製造方法。

〔5〕前記(b)が、Ti−MWW、Ti−MWW前駆体及びシリル化Ti−MWWからなる群より選ばれる少なくとも一種のチタノシリケートである、前記〔1〕〜〔3〕のいずれか記載の製造方法。

〔6〕前記オレフィンがプロピレンであり、前記酸化オレフィンが酸化プロピレンである、前記〔1〕〜〔5〕のいずれか記載の製造方法。

以下の説明において、前記〔1〕におけるオレフィンと過酸化水素との反応を、場合により「本反応」といい、酸化オレフィンの製造方法を「本製造方法」という。

本発明によれば、触媒単位重量当たりの酸化オレフィン生成量が多い酸化オレフィンの製造方法が提供できる。

まず、本製造方法に用いる、上述の(a)、(b)及び(c)の各々について説明し、これらを用いる本製造方法を説明する。

<(c)アルミノ珪酸塩>

本製造方法に用いる(c)アルミノ珪酸塩〔以下、場合により「(c)」と略称する。〕とは、二酸化珪素又は珪酸塩において、珪素の一部がアルミニウムに置換されているもの〔参考文献1:化学大辞典編集委員会編,「化学大辞典1」,第445頁,昭和59(1984)年3月15日発行,共立出版〕である。典型的なアルミノ珪酸塩は、xMII 2O・yAl2O3・zSiO2〔MII 2Oは1種又は2種以上の金属(金属は2価の金属イオンである)酸化物を表し、x、y及びzの各々は、このアルミノ珪酸塩に含まれる金属酸化物、酸化アルミニウム及び二酸化珪素の存在量を表す。〕で示されるものであり、かかるアルミノ珪酸塩は、二酸化珪素(SiO2)、酸化アルミニウム(Al2O3)及び金属酸化物(MII 2O)を含む複合酸化物である。

本製造方法に用いる(c)アルミノ珪酸塩〔以下、場合により「(c)」と略称する。〕とは、二酸化珪素又は珪酸塩において、珪素の一部がアルミニウムに置換されているもの〔参考文献1:化学大辞典編集委員会編,「化学大辞典1」,第445頁,昭和59(1984)年3月15日発行,共立出版〕である。典型的なアルミノ珪酸塩は、xMII 2O・yAl2O3・zSiO2〔MII 2Oは1種又は2種以上の金属(金属は2価の金属イオンである)酸化物を表し、x、y及びzの各々は、このアルミノ珪酸塩に含まれる金属酸化物、酸化アルミニウム及び二酸化珪素の存在量を表す。〕で示されるものであり、かかるアルミノ珪酸塩は、二酸化珪素(SiO2)、酸化アルミニウム(Al2O3)及び金属酸化物(MII 2O)を含む複合酸化物である。

また、本製造方法に用いる(c)はチタンを含まないものである。ここで「チタンを含まない」とは、該アルミノ珪酸塩中の珪素及びアルミニウムの含有量をICP発光分析により求めたとき、同分析においてチタンの含有量が検出下限以下であることをいう。かかるアルミノ珪酸塩は、天然から産出される天然物であっても、人工的に製造した人工物であってもよい。また、(c)は、非晶質のアルミノ珪酸塩であっても結晶性のアルミノ珪酸塩であってもよく、結晶性のアルミノ珪酸塩である場合、その構造形態としては、正方晶系、斜方晶系、立方晶系及び六方晶系などの結晶構造のもの;層状珪酸塩鉱物のもの;多孔性結晶構造のもの;規則性メソ細孔物質のものなどのいずれであってもよい。このようなアルミノ珪酸塩のうち、チタンを含まないものは、市場から容易に入手することができる。

ここで、チタンを含まないアルミノ珪酸塩の具体例を説明する。

層状珪酸塩鉱物のアルミノ珪酸塩としては、カオリナイト及びモンモリロナイトなどの粘土鉱物が挙げられる。

多孔性結晶構造のアルミノ珪酸塩としては、モルデナイト、βゼオライト、A型ゼオライト、フォージャサイト型ゼオライト、フェリエライト、チャバサイト及びZSM−5型ゼオライトが知られている。また、フォージャサイト型ゼオライトには、X型ゼオライト及びY型ゼオライトと呼ばれるゼオライトがあることが知られている。

規則性メソ細孔物質であるアルミノ珪酸塩としてはMCM−41、MCM−48、FSM−16及びSBA−15などのメソポーラスアルミノシリケートが知られている。

これらアルミノ珪酸塩は、そのイオン交換サイトの一部又は全部に、1価イオン又は多価金属イオン、あるいはアンモニウムイオンといった1種以上のカチオンが結合しており、また、該イオン交換サイトの一部には水素イオンが結合していてもよいが、本発明に用いる(b)としてはチタンイオンがイオン交換サイトに結合したものを用いることはない。

層状珪酸塩鉱物のアルミノ珪酸塩としては、カオリナイト及びモンモリロナイトなどの粘土鉱物が挙げられる。

多孔性結晶構造のアルミノ珪酸塩としては、モルデナイト、βゼオライト、A型ゼオライト、フォージャサイト型ゼオライト、フェリエライト、チャバサイト及びZSM−5型ゼオライトが知られている。また、フォージャサイト型ゼオライトには、X型ゼオライト及びY型ゼオライトと呼ばれるゼオライトがあることが知られている。

規則性メソ細孔物質であるアルミノ珪酸塩としてはMCM−41、MCM−48、FSM−16及びSBA−15などのメソポーラスアルミノシリケートが知られている。

これらアルミノ珪酸塩は、そのイオン交換サイトの一部又は全部に、1価イオン又は多価金属イオン、あるいはアンモニウムイオンといった1種以上のカチオンが結合しており、また、該イオン交換サイトの一部には水素イオンが結合していてもよいが、本発明に用いる(b)としてはチタンイオンがイオン交換サイトに結合したものを用いることはない。

本製造方法に用いる(c)は、公知の製造法により製造されたアルミノ珪酸塩であっても、市販のアルミノ珪酸塩であってもよいが、後者がより好ましい。市場からより容易に入手できる点で、モルデナイト、βゼオライト、A型ゼオライト、フォージャサイト型ゼオライト、フェリエライト、チャバサイト及びZSM−5が好ましく、A型ゼオライトがさらに好ましい。さらに、これらの中でも、アルカリ金属又はアルカリ土類金属を含むアルミノ珪酸塩が好ましく、リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム及びカルシウムからなる群より選ばれるものを含むアルミノ珪酸塩が一層好ましく、カリウムを含むアルミノ珪酸塩が特に好ましい。

すでに説明したとおり、本製造方法に用いる(c)は、チタンを含まないアルミノ珪酸塩であるが、チタン以外にも遷移金属を含まないと、より好ましい。ここでいう「遷移金属を含まない」とは、上述のようにアルミノ珪酸塩をICP発光分析により分析したとき、遷移金属の含有量がいずれも検出下限以下であることをいう。このようにチタンをはじめ遷移金属を含まないアルミノ珪酸塩、特に遷移金属を含まず、アルカリ金属又はアルカリ土類金属を含むアルミノ珪酸塩は、市場から入手できるものから容易に選別することができる。例えば、市場から入手できるものとして、モレキュラーシーブス3A、モレキュラーシーブス4A及びモレキュラーシーブス5AなどのA型ゼオライト;モレキュラーシーブス13Xなどのフォージャサイト型ゼオライト;βゼオライト;モルデナイトを挙げることができる。

本製造方法に用いる(c)は、公知の製造法で製造したり、市場から入手したりしたアルミノ珪酸塩をそのまま用いることもできるし、バインダーなどを用いて所望の形状に成型したアルミノ珪酸塩を、本製造方法の(c)として用いることもできる。さらに、成型されたアルミノ珪酸塩を粉砕し、粉末状となったものを用いることもできる。ただし、バインダーなどにより、アルミノ珪酸塩を成型する場合において、このバインダーはチタンを含まないものを用いる必要がある。

<(b)チタノシリケート>

本製造方法に用いる(b)は、本反応に対して触媒能を有するチタノシリケートである。チタノシリケートとは、4配位Ti(チタン原子)を持つシリケートの総称であり、多孔構造を有するものである。該チタノシリケートは実質的に4配位Tiを持ち、200nm〜400nmの波長領域における紫外可視吸収スペクトルが、210nm〜230nmの波長領域で最大の吸収ピークが現れる(例えば、Chemical Communications 1026−1027,(2002) 図2参照)。この紫外可視吸収スペクトルは、拡散反射装置を付属した紫外可視分光光度計を用いる拡散反射法にて測定することができる。

本製造方法に用いる(b)は、本反応に対して触媒能を有するチタノシリケートである。チタノシリケートとは、4配位Ti(チタン原子)を持つシリケートの総称であり、多孔構造を有するものである。該チタノシリケートは実質的に4配位Tiを持ち、200nm〜400nmの波長領域における紫外可視吸収スペクトルが、210nm〜230nmの波長領域で最大の吸収ピークが現れる(例えば、Chemical Communications 1026−1027,(2002) 図2参照)。この紫外可視吸収スペクトルは、拡散反射装置を付属した紫外可視分光光度計を用いる拡散反射法にて測定することができる。

本製造方法に用いる(b)は、酸素12員環以上の細孔構造を有するチタノシリケートが好ましい。ここでいう細孔構造を有するチタノシリケートとは、Si−O結合及び/又はTi−O結合から構成される環を、細孔入口として有する構造を持ったチタノシリケートを意味する。この細孔は、サイドポケットと呼ばれるハーフカップ状の細孔であってもよい。また、「酸素12員環以上」とは、(b−1)細孔における最も細い場所の断面の環構造、又は(b−2)細孔入口における環構造をみたとき、当該環構造に含まれる酸素原子の数が12以上であることを意味する。チタノシリケートが酸素12員環以上の細孔を有することは、一般にX線回折パターンを解析することにより判定できる。

前記チタノシリケートは例えば、下記1.〜5.に記載のものが挙げられる。

1. 酸素12員環の細孔を有する結晶性チタノシリケート:

IZA(国際ゼオライト学会)の構造コードでBEA構造を有するTi−Beta(例えば、Journal of Catalysis 199,41−47,(2001))、MTW構造を有するTi−ZSM−12(例えば、Zeolites 15, 236−242, (1995))、MOR構造を有するTi−MOR(例えば、The Journal of Physical Chemistry B 102, 9297−9303, (1998))、ISV構造を有するTi−ITQ−7(例えば、Chemical Communications 761−762,(2000))、MSE構造を有するTi−MCM−68(例えば、Chemical Communications 6224−6226, (2008))、MWW構造を有するTi−MWW(例えば、Chemistry Letters 774−775, (2000))など。

2. 酸素14員環の細孔を有する結晶性チタノシリケート:

DON構造を有するTi−UTD−1(例えば、Studies in Surface Science and Catalysis 15, 519−525, (1995))など。

3. 酸素12員環の細孔を有する層状チタノシリケート:

Ti−MWW前駆体(例えば、ヨーロッパ公開特許1731515A1)、Ti−YNU−1(例えば、Angewandte Chemie International Edition 43, 236−240, (2004))、Ti−MCM−36(例えば、Catalysis Letters 113, 160−164, (2007))、Ti−MCM−56(例えば、Microporous and Mesoporous Materials 113, 435−444,(2008))など。

4. メソポーラスチタノシリケート:

Ti−MCM−41(例えば、Microporous Materials 10, 259−271, (1997))、Ti−MCM−48(例えば、Chemical Communications 145−146, (1996))、Ti−SBA−15(例えば、Chemistry of Materials 14, 1657−1664, (2002))など。

5. シリル化チタノシリケート:

シリル化したTi−MWWなど、上記1.〜4.記載のチタノシリケートをさらにシリル化したもの。

1. 酸素12員環の細孔を有する結晶性チタノシリケート:

IZA(国際ゼオライト学会)の構造コードでBEA構造を有するTi−Beta(例えば、Journal of Catalysis 199,41−47,(2001))、MTW構造を有するTi−ZSM−12(例えば、Zeolites 15, 236−242, (1995))、MOR構造を有するTi−MOR(例えば、The Journal of Physical Chemistry B 102, 9297−9303, (1998))、ISV構造を有するTi−ITQ−7(例えば、Chemical Communications 761−762,(2000))、MSE構造を有するTi−MCM−68(例えば、Chemical Communications 6224−6226, (2008))、MWW構造を有するTi−MWW(例えば、Chemistry Letters 774−775, (2000))など。

2. 酸素14員環の細孔を有する結晶性チタノシリケート:

DON構造を有するTi−UTD−1(例えば、Studies in Surface Science and Catalysis 15, 519−525, (1995))など。

3. 酸素12員環の細孔を有する層状チタノシリケート:

Ti−MWW前駆体(例えば、ヨーロッパ公開特許1731515A1)、Ti−YNU−1(例えば、Angewandte Chemie International Edition 43, 236−240, (2004))、Ti−MCM−36(例えば、Catalysis Letters 113, 160−164, (2007))、Ti−MCM−56(例えば、Microporous and Mesoporous Materials 113, 435−444,(2008))など。

4. メソポーラスチタノシリケート:

Ti−MCM−41(例えば、Microporous Materials 10, 259−271, (1997))、Ti−MCM−48(例えば、Chemical Communications 145−146, (1996))、Ti−SBA−15(例えば、Chemistry of Materials 14, 1657−1664, (2002))など。

5. シリル化チタノシリケート:

シリル化したTi−MWWなど、上記1.〜4.記載のチタノシリケートをさらにシリル化したもの。

前記「酸素14員環」とは、上述の(b−1)又は(b−2)の環構造における酸素原子の数が14であることを意味する。

前記層状チタノシリケートとは、

結晶性チタノシリケートの層状前駆体;

結晶性チタノシリケートの層間を拡張したチタノシリケート;及び

層状構造を有するチタノシリケートを含む。層状構造を有するか否かは、電子顕微鏡観察あるいはX線回折パターン測定などにより判定することができる。前記結晶性チタノシリケートの層状前駆体とは例えば、層状構造を有するチタノシリケートであって、このチタノシリケートを脱水縮合処理することにより、結晶化チタノシリケートを形成し得るものを意味する。

なお、層状チタノシリケートが酸素12員環以上の細孔を有することは、対応する結晶性チタノシリケートの構造から容易に判定できる。

結晶性チタノシリケートの層状前駆体;

結晶性チタノシリケートの層間を拡張したチタノシリケート;及び

層状構造を有するチタノシリケートを含む。層状構造を有するか否かは、電子顕微鏡観察あるいはX線回折パターン測定などにより判定することができる。前記結晶性チタノシリケートの層状前駆体とは例えば、層状構造を有するチタノシリケートであって、このチタノシリケートを脱水縮合処理することにより、結晶化チタノシリケートを形成し得るものを意味する。

なお、層状チタノシリケートが酸素12員環以上の細孔を有することは、対応する結晶性チタノシリケートの構造から容易に判定できる。

すでに例示したもののうち、1.〜3.記載のチタノシリケート及び該チタノシリケートをシリル化して得られたものは、細孔径0.6nm〜1.0nmの細孔を有している。かかる細孔径は通常、X線回折パターンを解析することにより求められる。

前記メソポーラスチタノシリケートは、規則性メソ細孔を有するチタノシリケートの総称である。規則性メソ細孔とは、メソ細孔が規則的に繰り返し配列された構造を意味する。かかるメソ細孔とは、細孔径2nm〜10nmの細孔である。

前記シリル化チタノシリケートは例えば、1.〜4.記載のチタノシリケートをシリル化剤で処理することにより得られる。シリル化剤としては例えば、1,1,1,3,3,3−ヘキサメチルジシラザン及びトリメチルクロロシランなどが挙げられる(例えば、ヨーロッパ公開特許EP1488853A1参照)。

本製造方法に用いる(b)は、上述のチタノシリケートの具体例の中でも、Ti−MWW、Ti−MWW前駆体及びシリル化Ti−MWW(Ti−MWWをシリル化したもの)が好ましく、Ti−MWW前駆体がさらに好ましい。

また、本製造方法に用いる(b)は、チタノシリケートを過酸化水素溶液と接触させることにより過酸化水素処理し、活性化させたものであってもよい。この過酸化水素処理に用いる過酸化水素溶液は、過酸化水素濃度が0.0001質量%〜50質量%の範囲の溶液であると好ましい。なお、この過酸化水素溶液に含まれる溶媒は特に限定されないが、水あるいは後述する本反応に用いる(a)と同じ溶媒が好ましい。

<(a)溶媒>

本製造方法に用いる(a)は、水又は、水及び有機溶媒の混合溶媒(水/有機溶媒混合溶媒)が挙げられるが、これらのうち、水/有機溶媒混合溶媒が好ましい。該有機溶媒としては、アルコール溶媒、ケトン溶媒、ニトリル溶媒、エーテル溶媒、エステル溶媒、脂肪族炭化水素溶媒及び芳香族炭化水素溶媒からなる群より選ばれる有機溶媒のうち、過酸化水素に対して不活性の有機溶媒が用いられる。なお、有機溶媒は二種以上を併用することもできる。水/有機溶媒混合溶媒を(a)として用いる場合、該有機溶媒は、水と互いに混和する水溶性有機溶媒が好ましい。水溶性有機溶媒の中でも、ニトリル溶媒がさらに好ましく、該ニトリル溶媒の中でも、アセトニトリルが特に好ましい。水/有機溶媒混合溶媒を(a)として用いる場合、当該水/有機溶媒混合溶媒に含まれる水及び有機溶媒の混合比率は、水:有機溶媒(質量比)で表して、90:10〜0.01:99.99の範囲が好ましく、50:50〜0.1:99.9の範囲がより好ましく、40:60〜5:95の範囲がさらに好ましい。

本製造方法に用いる(a)は、水又は、水及び有機溶媒の混合溶媒(水/有機溶媒混合溶媒)が挙げられるが、これらのうち、水/有機溶媒混合溶媒が好ましい。該有機溶媒としては、アルコール溶媒、ケトン溶媒、ニトリル溶媒、エーテル溶媒、エステル溶媒、脂肪族炭化水素溶媒及び芳香族炭化水素溶媒からなる群より選ばれる有機溶媒のうち、過酸化水素に対して不活性の有機溶媒が用いられる。なお、有機溶媒は二種以上を併用することもできる。水/有機溶媒混合溶媒を(a)として用いる場合、該有機溶媒は、水と互いに混和する水溶性有機溶媒が好ましい。水溶性有機溶媒の中でも、ニトリル溶媒がさらに好ましく、該ニトリル溶媒の中でも、アセトニトリルが特に好ましい。水/有機溶媒混合溶媒を(a)として用いる場合、当該水/有機溶媒混合溶媒に含まれる水及び有機溶媒の混合比率は、水:有機溶媒(質量比)で表して、90:10〜0.01:99.99の範囲が好ましく、50:50〜0.1:99.9の範囲がより好ましく、40:60〜5:95の範囲がさらに好ましい。

<本製造方法>

以上、本製造方法に用いる(a)、(b)及び(c)について具体例を示しつつ説明したが、続いて、これらを用いる本製造方法について説明する。

以上、本製造方法に用いる(a)、(b)及び(c)について具体例を示しつつ説明したが、続いて、これらを用いる本製造方法について説明する。

本製造方法は、上述の(a)、(b)及び(c)の存在下、液相中でオレフィンと、過酸化水素とを反応する工程を含む。かかる工程では、過酸化水素が溶解した(a)にオレフィンが溶解することで、液相中でオレフィンと、過酸化水素とが反応する。

本製造方法の実施形態は、回分式製造、半回分式製造及び連続式製造のいずれでもよく、使用できる反応器を具体的に例示すると、スラリー反応器、攪拌槽及び固定床反応器などが挙げられる。このように本製造方法の実施に当たり、反応器などは特に限定されるものではないが、商業生産に有利な点で、連続式製造用の反応器が望ましい。ここでは、スラリー反応器を用いて本製造方法を連続的に行う一実施形態について詳述する。なお、以下の説明において、このスラリー反応器を「反応器」と略称することがある。

まず、スラリー反応器内に上述の(a)、(b)及び(c)を仕込む。ここでスラリー反応器内に仕込む溶媒には例えば、アセトニトリルなどの有機溶媒のみを用いたとしても、本反応の進行により水が副生(副生水)するので、本反応が進行すれば本製造方法の反応系中は、水/有機溶媒混合溶媒の存在下となる。本製造方法に用いる(a)の使用量は、このような副生水の生成量も考慮して決定すればよいが、好ましくは、(b)の使用量に対して、10〜10000質量倍が好ましく、20〜1000質量倍がさらに好ましい。

本製造方法の実施形式は、

スラリー反応器内に、(b)及び(c)を予め仕込んでおき、(a)はオレフィンや過酸化水素とともに該反応器内に供給するという形式でもよく、

スラリー反応器内には、(b)及び(c)とともに、(a)の一部を仕込んでおき、残りの(a)はオレフィンや過酸化水素とともに該反応内に供給するという形式でもよく、

スラリー反応器内に、(a)、(b)及び(c)とともに、過酸化水素を仕込んでおき、オレフィンを該反応器内に供給するという形式でもよい。このように、スラリー反応器内で、(a)、(b)及び(c)の存在下に、オレフィンと過酸化水素とを接触させることができる限り、その形式は任意であるが、操作がより簡便である点では、スラリー反応器内に、(b)及び(c)を仕込んでおき、(a)、オレフィン及び過酸化水素を該スラリー反応器内に供給するという形式が好ましい。特に、過酸化水素は通常、水溶液などの溶液にしておくことがより安全に本製造方法を行うことができるため、(a)の一部は過酸化水素とともにスラリー反応器内に供給することが好ましい。

スラリー反応器内に、(b)及び(c)を予め仕込んでおき、(a)はオレフィンや過酸化水素とともに該反応器内に供給するという形式でもよく、

スラリー反応器内には、(b)及び(c)とともに、(a)の一部を仕込んでおき、残りの(a)はオレフィンや過酸化水素とともに該反応内に供給するという形式でもよく、

スラリー反応器内に、(a)、(b)及び(c)とともに、過酸化水素を仕込んでおき、オレフィンを該反応器内に供給するという形式でもよい。このように、スラリー反応器内で、(a)、(b)及び(c)の存在下に、オレフィンと過酸化水素とを接触させることができる限り、その形式は任意であるが、操作がより簡便である点では、スラリー反応器内に、(b)及び(c)を仕込んでおき、(a)、オレフィン及び過酸化水素を該スラリー反応器内に供給するという形式が好ましい。特に、過酸化水素は通常、水溶液などの溶液にしておくことがより安全に本製造方法を行うことができるため、(a)の一部は過酸化水素とともにスラリー反応器内に供給することが好ましい。

本製造方法に用いる(b)の使用量は、用いる(b)の種類に応じて適切な範囲が選択できるが、典型的には、すでに説明したとおり、(a)に対して、1/10〜1/10000質量倍であると好ましい。

本製造方法に用いる(c)の使用量も、用いる(c)の種類に応じて適切な範囲が選択できるが、(b)の使用量に対して、0.01〜10質量倍が好ましく、0.1〜5質量倍がさらに好ましい。

上述のとおり、スラリー反応器内に過酸化水素を供給する場合、該過酸化水素は溶液(過酸化水素溶液)、特に好ましくは水溶液(過酸化水素水溶液)の形態で供給される。該過酸化水素(水)溶液中の過酸化水素濃度は1〜80質量%の範囲であればよく、5〜70質量%の範囲であるとさらに好ましい。

過酸化水素は、過酸化水素水溶液(過酸化水素水)の形態で市場から入手できるものをそのまま、本製造方法に用いることもできるし、必要に応じて、市場から入手した過酸化水素水溶液を精製してから、本製造方法に用いることもできる。また、過酸化水素の前駆体(過酸化水素前駆体)となるものをスラリー反応器内に供給し、本反応の反応系中で該過酸化水素前駆体から過酸化水素を生成させることもできる。過酸化水素前駆体としては、水素及び酸素の組み合わせ、酸素及びアントラヒドロキノン誘導体の組み合わせなどが挙げられる。なお、このように過酸化水素前駆体を用いる場合には、(a)の一部を反応器内に予め仕込んでおくことが好ましい。本反応の反応系中で、水素及び酸素から過酸化水素を生成させるためには、例えば、上述の(b)及び(c)とともに、スラリー反応器内に貴金属触媒を仕込んでおき、該反応器内にオレフィンととともに、水素及び酸素を供給すればよい。このようにすると、貴金属触媒の作用により、本反応の反応系中で水素及び酸素から過酸化水素が生成する。ここで用いる水素及び/又は酸素は、適当な不活性ガス(例えば、窒素、希ガスなど)により希釈していてもよい。例えば、酸素を不活性ガスで希釈したものとして、空気を使用することもできる。水素及び酸素から過酸化水素を生成させるための貴金属触媒としては、パラジウムを含む貴金属触媒が好ましく、パラジウム金属(ゼロ価パラジウム)を含む貴金属触媒がさらに好ましい。貴金属触媒には、パラジウム金属をそのまま用いることもできるし、パラジウム金属を適当な担体(例えば、活性炭など)に担持させたものを用いることもできる。一方、酸素及びアントラヒドロキノン誘導体の組み合わせから本反応の反応系中で過酸化水素を生成させるには、例えば、上述の(b)及び(c)とともに、スラリー反応器内にアントラヒドロキノン誘導体を仕込んでおき、該反応器内にオレフィンととともに、酸素を供給すればよい。このようにすると、本反応の反応系中で、アントラヒドロキノン誘導体と酸素とが反応し、過酸化水素とともに対応するアントラキノン誘導体が生成する。該アントラヒドロキノン誘導体としては例えば、アントラヒドロキノン、2−エチルアントラヒドロキノン及び2−アミルアントラヒドロキノンなどが挙げられる。

本製造方法には、分子内に炭素−炭素二重結合を持ついかなるオレフィンも用いることができるが、総炭素数2〜30のオレフィンを用いることが好ましい。このオレフィンは鎖状(非環式)オレフィン(例えば、エチレン、プロピレン、ブテン及びヘキセンなどのアルケン)であっても、環式オレフィン(例えば、シクロヘキセン、シクロオクテン及びシクロデセンなどのシクロアルケン)であってもよい。好ましくは、炭素数2〜6の非環式オレフィンであり、さらに好ましくは、プロピレンである。プロピレンを本製造方法に供することにより製造される酸化プロピレンは、種々の工業材料の製造用原料として極めて有用であり、酸化プロピレンを有利に製造できる本製造方法は、工業的価値の高いものである。

本製造方法において、オレフィンの使用量に対する過酸化水素の使用量は、過酸化水素:オレフィン(モル比)で表して、50:1〜1:50の範囲が好ましく、10:1〜1:10の範囲がより好ましい。

本反応の反応温度は、用いるオレフィン、あるいは用いる(b)及び(c)の種類に応じて、10〜100℃の範囲から適切な温度を選択できるが、30〜100℃の範囲内が好ましい。この反応温度は例えば、スラリー反応器に適当な温度調節手段を設け、当該温度調節手段により反応温度をコントロールしたり、オレフィンや過酸化水素(又は過酸化水素の前駆体)を適当な温度調節手段により、所望の温度にしてからスラリー反応器内に供給したりすればよい。

本反応の反応圧力は、ゲージ圧力で0.1MPa〜20MPaの範囲であればよく、1MPa〜10MPaの範囲であるとさらに好ましい。本反応の反応圧力をこのような範囲にするために、本反応の進行に著しく影響を与えない不活性ガスをスラリー反応器内に供給してもよい。このような不活性ガスはすでに、貴金属触媒の作用により、水素及び酸素から過酸化水素を生成させる場合の希釈ガスとして説明した、窒素及び希ガス(例えば、アルゴンなど)に加え、メタン、エタン及びプロパンなどといったアルカンや、二酸化炭素などが挙げられる。例えば、オレフィンとして好適なプロピレンを用いる場合、このプロピレンを不活性ガスで希釈してから、スラリー反応器内に供給することにより、反応圧力をコントロールできる。この場合、プロピレンの希釈ガスによる希釈割合は、用いるプロピレンの物質量や反応スケールなどの条件に応じて調節できる。なお、本反応の反応圧力は、用いるスラリー反応器などの反応器の耐圧能力も加味して決定される。

以上、本製造方法において、過酸化水素前駆体を用いる場合などについて説明したが、

ここでは、スラリー反応器に(b)及び(c)を予め仕込んでおき、(a)と、オレフィンと、過酸化水素とを該反応器内に連続的に投入するという本製造方法の実施形態を説明する。用いるスラリー反応器には、(a)、オレフィン及び過酸化水素(以下、これら(a)、オレフィン及び過酸化水素をまとめて、「本反応原料」という。)を該反応器内に供給するための供給口が設けられている。かかる供給口は、(a)、オレフィン及び過酸化水素を各々供給するために、別々に供給口が設けられていてもよく、本反応原料を予め混合してから該反応器内に供給するために、1つの供給口が設けられていてもよい。なお、本反応原料を予め混合するために、スラリー反応器の供給口の手前に適当なミキサーが設けられていてもよい。また、得られた酸化オレフィンを該反応器内から抜き出すための抜出口も、該反応器には設けられている。さらに、該反応器内での、オレフィンと過酸化水素とを十分接触させるために、該反応器には適当な攪拌手段が設けられていてもよい。

該反応器内に、連続的に本反応原料を投入することで、該反応器内でオレフィンと過酸化水素とが、液相中で反応することで酸化オレフィンが製造される。得られた酸化オレフィンは通常、(a)の一部とともに反応混合物として、該反応器内から抜き出される。該反応混合物を抜き出すための抜出口には、該反応器内から(b)や(c)が漏出することを防止するために、適当なフィルターが設けられていると好ましい。

ここでは、スラリー反応器に(b)及び(c)を予め仕込んでおき、(a)と、オレフィンと、過酸化水素とを該反応器内に連続的に投入するという本製造方法の実施形態を説明する。用いるスラリー反応器には、(a)、オレフィン及び過酸化水素(以下、これら(a)、オレフィン及び過酸化水素をまとめて、「本反応原料」という。)を該反応器内に供給するための供給口が設けられている。かかる供給口は、(a)、オレフィン及び過酸化水素を各々供給するために、別々に供給口が設けられていてもよく、本反応原料を予め混合してから該反応器内に供給するために、1つの供給口が設けられていてもよい。なお、本反応原料を予め混合するために、スラリー反応器の供給口の手前に適当なミキサーが設けられていてもよい。また、得られた酸化オレフィンを該反応器内から抜き出すための抜出口も、該反応器には設けられている。さらに、該反応器内での、オレフィンと過酸化水素とを十分接触させるために、該反応器には適当な攪拌手段が設けられていてもよい。

該反応器内に、連続的に本反応原料を投入することで、該反応器内でオレフィンと過酸化水素とが、液相中で反応することで酸化オレフィンが製造される。得られた酸化オレフィンは通常、(a)の一部とともに反応混合物として、該反応器内から抜き出される。該反応混合物を抜き出すための抜出口には、該反応器内から(b)や(c)が漏出することを防止するために、適当なフィルターが設けられていると好ましい。

反応器内で、オレフィンと過酸化水素とを十分反応させるために、該反応器内での本製造原料の滞留時間を適当な範囲にすることもできる。この滞留時間は例えば、5〜120分程度の範囲であればよい。なお、滞留時間をこのような範囲にするには、供給口からの本反応原料の供給速度と、抜出口からの反応混合物の抜出速度とをコントロールすればよい。

<その他の工程>

本製造方法を行うことにより、反応器内から抜き出された反応混合物は、目的物である酸化オレフィンや本反応原料のうちの未反応物(未反応オレフィンなど)に加え、副生物が含まれていることもある。この反応混合物からは、公知の精製手段により、目的とする酸化オレフィンを分離することができる。かかる精製手段としては、例えば、蒸留分離などが挙げられる。

本製造方法を行うことにより、反応器内から抜き出された反応混合物は、目的物である酸化オレフィンや本反応原料のうちの未反応物(未反応オレフィンなど)に加え、副生物が含まれていることもある。この反応混合物からは、公知の精製手段により、目的とする酸化オレフィンを分離することができる。かかる精製手段としては、例えば、蒸留分離などが挙げられる。

以上、スラリー反応器を用いる本製造方法の実施形態を説明したが、かかるスラリー反応器をすでに説明したような固定床反応器に置き換えた連続式の反応形態に変更することもできるし、スラリー反応器を攪拌槽に置き換え、反応途中では反応混合物を抜き出すことなく、本製造方法を行うといった回分式の反応形態に変更することもできる。

本製造方法は、触媒((b)チタノシリケート)の単位質量当たりの酸化オレフィン生成量が多くなるため、少ない触媒使用量で、多量の酸化オレフィンを製造することができる。かかる効果の発現は例えば、すでに説明したようなスラリー反応器を用いる酸化オレフィンの連続式製造の場合、本製造原料を該反応器に長時間に渡って投入し続けたとしても、触媒の酸化オレフィン生成活性が著しく低下することがない。そのため、結果として触媒を長時間に渡って使用し続けることができる。また例えば、回分式製造の場合には、用いるオレフィンの量に対して、触媒の使用量を極めて少なくすることができる。このように、本発明はオレフィンの量に対して、触媒の使用量を極めて少なくすることができるので、触媒コストを低減したり、本製造方法に用いる反応器のスケールを小さくしたりすることができる。

また、本製造方法によれば、

オレフィンの消費量に対する酸化オレフィンの生成量から求められるオレフィン基準の酸化オレフィン選択率(オレフィン基準の選択率);及び、

過酸化水素の消費量に対する酸化オレフィンの生成量から求められる過酸化水素基準の酸化オレフィン選択率(過酸化水素基準の選択率)

をいずれも高い水準にして、酸化オレフィンが製造できるという副次的な効果も得ることができる。なお、これらの選択率はモル換算で算出される。上述の(a)、(b)及び(c)の存在下に、オレフィンと、過酸化水素を反応させるという本製造方法が、このような効果を発現することは、従来の知見からは容易に想起できない、本発明者の独自の知見に基づくものである。

オレフィンの消費量に対する酸化オレフィンの生成量から求められるオレフィン基準の酸化オレフィン選択率(オレフィン基準の選択率);及び、

過酸化水素の消費量に対する酸化オレフィンの生成量から求められる過酸化水素基準の酸化オレフィン選択率(過酸化水素基準の選択率)

をいずれも高い水準にして、酸化オレフィンが製造できるという副次的な効果も得ることができる。なお、これらの選択率はモル換算で算出される。上述の(a)、(b)及び(c)の存在下に、オレフィンと、過酸化水素を反応させるという本製造方法が、このような効果を発現することは、従来の知見からは容易に想起できない、本発明者の独自の知見に基づくものである。

以下、本発明を実施例によりさらに詳細に説明する。

合成例1(Ti−MWW前駆体であるチタノシリケートの調製)

室温、空気(Air)雰囲気下で、ピペリジン899g、純水2402g、TBOT(テトラ−n−ブチルオルソチタネート)112g、ホウ酸565g及びヒュームドシリカ(cab−o−sil M7D)410gをオートクレーブ中に入れ、これらを撹拌することによりゲルを調製した。得られたゲルを1.5時間熟成させた後、オートクレーブを密閉し、さらに撹拌しながら8時間かけて内温が160℃程度になるまで昇温した後、同温度で120時間保持することにより、水熱合成を行い、懸濁溶液を得た。

得られた懸濁溶液をろ過した後、得られた固体(ろ塊)を、ろ液のpHが10付近になるまで水洗した。次に、このろ塊を質量減少が見られなくなるまで50℃で乾燥し、515gの固体aを得た。

得られた固体a75gに2M硝酸3750mLを加えた。この混合物を溶媒還流が生じるまで加熱し、溶媒還流下、20時間保持した。冷却して得られた反応混合物をろ過し、得られたろ塊を、ろ液が中性付近になるまで水洗した。水洗後のろ塊を、質量減少が見られなくなるまで150℃で真空乾燥することで、61gの白色粉末aを得た。X線回折パターン及び紫外可視吸収スペクトルを測定したところ、この白色粉末aは、酸素12員環以上の細孔構造を有するTi−MWW前駆体であることを確認した(。

得られた白色粉末a60gを530℃で6時間焼成し、54gの粉末(Ti−MWW)を得た。得られた粉末のX線回折パターン及び紫外可視吸収スペクトルを測定した結果、該白色粉末aは、酸素12員環以上の細孔構造を有するTi−MWWであることを確認した。さらに、上記と同様の操作を2回実施し、合わせて162gのTi−MWWを得た。

室温、空気(Air)雰囲気下で、ピペリジン899g、純水2402g、TBOT(テトラ−n−ブチルオルソチタネート)112g、ホウ酸565g及びヒュームドシリカ(cab−o−sil M7D)410gをオートクレーブ中に入れ、これらを撹拌することによりゲルを調製した。得られたゲルを1.5時間熟成させた後、オートクレーブを密閉し、さらに撹拌しながら8時間かけて内温が160℃程度になるまで昇温した後、同温度で120時間保持することにより、水熱合成を行い、懸濁溶液を得た。

得られた懸濁溶液をろ過した後、得られた固体(ろ塊)を、ろ液のpHが10付近になるまで水洗した。次に、このろ塊を質量減少が見られなくなるまで50℃で乾燥し、515gの固体aを得た。

得られた固体a75gに2M硝酸3750mLを加えた。この混合物を溶媒還流が生じるまで加熱し、溶媒還流下、20時間保持した。冷却して得られた反応混合物をろ過し、得られたろ塊を、ろ液が中性付近になるまで水洗した。水洗後のろ塊を、質量減少が見られなくなるまで150℃で真空乾燥することで、61gの白色粉末aを得た。X線回折パターン及び紫外可視吸収スペクトルを測定したところ、この白色粉末aは、酸素12員環以上の細孔構造を有するTi−MWW前駆体であることを確認した(。

得られた白色粉末a60gを530℃で6時間焼成し、54gの粉末(Ti−MWW)を得た。得られた粉末のX線回折パターン及び紫外可視吸収スペクトルを測定した結果、該白色粉末aは、酸素12員環以上の細孔構造を有するTi−MWWであることを確認した。さらに、上記と同様の操作を2回実施し、合わせて162gのTi−MWWを得た。

室温、Air雰囲気下で、上記の通りにして得られた白色粉末a135g、ピペリジン300g及び純水600gをオートクレーブ中に入れ、これらを撹拌することによりゲルを調製した。得られたゲルを1.5時間熟成させた後、オートクレーブを密閉し、さらに撹拌しながら4時間かけて内温が160℃程度になるまで昇温した後、同温度で24時間保持することで、水熱処理を行い、懸濁溶液を得た。

得られた懸濁溶液をろ過した後、得られたろ塊(固体b)を、ろ液のpHが9付近になるまで水洗した。水洗後の固体bを、質量減少が見られなくなるまで、150℃で真空乾燥し、141gの白色粉末bを得た。この白色粉末bのX線回折パターンを測定した結果、Ti−MWW前駆体と同様のX線回折パターンを示し、酸素12員環以上の細孔構造を有することを確認した。また、紫外可視吸収スペクトル測定結果からチタノシリケートであることが分かった(以下、このTi−MWW前駆体を、Ti−MWW前駆体bということがある。)。また、ICP発光分析を測定した結果、Ti−MWW前駆体bのチタン含量は1.61質量%であった。

得られた懸濁溶液をろ過した後、得られたろ塊(固体b)を、ろ液のpHが9付近になるまで水洗した。水洗後の固体bを、質量減少が見られなくなるまで、150℃で真空乾燥し、141gの白色粉末bを得た。この白色粉末bのX線回折パターンを測定した結果、Ti−MWW前駆体と同様のX線回折パターンを示し、酸素12員環以上の細孔構造を有することを確認した。また、紫外可視吸収スペクトル測定結果からチタノシリケートであることが分かった(以下、このTi−MWW前駆体を、Ti−MWW前駆体bということがある。)。また、ICP発光分析を測定した結果、Ti−MWW前駆体bのチタン含量は1.61質量%であった。

実施例1

容量0.3Lのオートクレーブを反応器として用い、この中に、(a)水/アセトニトリル=20/80(質量比)の溶液を69g、合成例1で得られた(b)チタノシリケート(Ti−MWW前駆体b)0.5g及び(c)モレキュラーシーブス3A(ナカライテスク社製、このモレキュラーシーブス3Aはチタンを含まないものである。)0.2gを仕込んだ後、密閉した。このオートクレーブ中に、窒素ガスを60L/時間、過酸化水素/水/アセトニトリル=7/13/80(質量比)の溶液を114g/時間、及びプロピレンを23g/時間の供給速度で供給し、反応器からフィルターを介して反応生成物(酸化プロピレン)を含む反応混合物を抜き出すという連続式製造を実施した。反応器内は、反応温度60℃、反応圧力2.0MPa(ゲージ圧)とし、反応器内での本製造原料の滞留時間は36分となるようにした。この間、反応器内にある反応混合物95mLに対し、(b)Ti−MWW前駆体bの量が0.5g、(c)モレキュラーシーブス3Aの量が0.2gとなるようにした。反応開始から2.5時間経過した後、反応器から抜き出された反応混合物をサンプリング(1回目のサンプリング)し、さらに、本製造方法を続けて実施し、反応開始から14時間経過後に2回目のサンプリングを行った。1回目のサンプリングで得られた反応混合物を試料1といい、2回目のサンプリングで得られた反応混合物を試料2という。試料2をガスクロマトグラフィーにより分析した結果、チタノシリケート単位質量当たりの酸化プロピレン(PO)の生成量(PO生成量)は443mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.8%、過酸化水素基準の選択率は99%を超えていた(過酸化水素基準の選択率:>99%)。過酸化水素の転化率は93.2%であった。なお、試料1を同様の方法により分析した結果は、チタノシリケート(触媒)単位質量当たりのPO生成量は435mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.6%、過酸化水素基準の選択率は96.5%、過酸化水素の転化率は96.6%であった。

この実施例の製造方法で得られた反応混合物からは例えば、蒸留などの操作により、酸化プロピレンを分離することができる。

容量0.3Lのオートクレーブを反応器として用い、この中に、(a)水/アセトニトリル=20/80(質量比)の溶液を69g、合成例1で得られた(b)チタノシリケート(Ti−MWW前駆体b)0.5g及び(c)モレキュラーシーブス3A(ナカライテスク社製、このモレキュラーシーブス3Aはチタンを含まないものである。)0.2gを仕込んだ後、密閉した。このオートクレーブ中に、窒素ガスを60L/時間、過酸化水素/水/アセトニトリル=7/13/80(質量比)の溶液を114g/時間、及びプロピレンを23g/時間の供給速度で供給し、反応器からフィルターを介して反応生成物(酸化プロピレン)を含む反応混合物を抜き出すという連続式製造を実施した。反応器内は、反応温度60℃、反応圧力2.0MPa(ゲージ圧)とし、反応器内での本製造原料の滞留時間は36分となるようにした。この間、反応器内にある反応混合物95mLに対し、(b)Ti−MWW前駆体bの量が0.5g、(c)モレキュラーシーブス3Aの量が0.2gとなるようにした。反応開始から2.5時間経過した後、反応器から抜き出された反応混合物をサンプリング(1回目のサンプリング)し、さらに、本製造方法を続けて実施し、反応開始から14時間経過後に2回目のサンプリングを行った。1回目のサンプリングで得られた反応混合物を試料1といい、2回目のサンプリングで得られた反応混合物を試料2という。試料2をガスクロマトグラフィーにより分析した結果、チタノシリケート単位質量当たりの酸化プロピレン(PO)の生成量(PO生成量)は443mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.8%、過酸化水素基準の選択率は99%を超えていた(過酸化水素基準の選択率:>99%)。過酸化水素の転化率は93.2%であった。なお、試料1を同様の方法により分析した結果は、チタノシリケート(触媒)単位質量当たりのPO生成量は435mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.6%、過酸化水素基準の選択率は96.5%、過酸化水素の転化率は96.6%であった。

この実施例の製造方法で得られた反応混合物からは例えば、蒸留などの操作により、酸化プロピレンを分離することができる。

実施例2

実施例1のモレキュラーシーブス3Aの代わりに、モレキュラーシーブス4A(ナカライテスク社製、このモレキュラーシーブス4Aはチタンを含まないものである。)を用いた以外は、実施例1と同様の実験を行った。

試料2を分析した結果、チタノシリケート単位質量当たりのPO生成量は436mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.8%、過酸化水素基準の選択率は>99%であった。また、過酸化水素の転化率は90.6%であった。

一方、試料1を分析した結果、チタノシリケート単位質量当たりのPO生成量は426mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.7%、過酸化水素基準の選択率は92.9%であった。また、過酸化水素の転化率は96.6%であった。

この実施例の製造方法で得られた反応混合物からは例えば、蒸留などの操作により、酸化プロピレンを分離することができる。

実施例1のモレキュラーシーブス3Aの代わりに、モレキュラーシーブス4A(ナカライテスク社製、このモレキュラーシーブス4Aはチタンを含まないものである。)を用いた以外は、実施例1と同様の実験を行った。

試料2を分析した結果、チタノシリケート単位質量当たりのPO生成量は436mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.8%、過酸化水素基準の選択率は>99%であった。また、過酸化水素の転化率は90.6%であった。

一方、試料1を分析した結果、チタノシリケート単位質量当たりのPO生成量は426mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.7%、過酸化水素基準の選択率は92.9%であった。また、過酸化水素の転化率は96.6%であった。

この実施例の製造方法で得られた反応混合物からは例えば、蒸留などの操作により、酸化プロピレンを分離することができる。

実施例3

実施例1のモレキュラーシーブス3Aの代わりに、モレキュラーシーブス13X(ナカライテスク社製、このモレキュラーシーブス13Xはチタンを含まないものである。)を用いた以外は、実施例1と同様の実験を行った。

試料2を分析した結果、チタノシリケート単位質量当たりのPO生成量は415mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.8%、過酸化水素基準の選択率は96.4%であった。また、過酸化水素の転化率は89.1%であった。

一方、試料1を分析した結果、チタノシリケート単位質量当たりのPO生成量は435mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.6%、過酸化水素基準の選択率は93.8%であった。また、過酸化水素の転化率は96.2%であった。

この実施例の製造方法で得られた反応混合物からは例えば、蒸留などの操作により、酸化プロピレンを分離することができる。

実施例1のモレキュラーシーブス3Aの代わりに、モレキュラーシーブス13X(ナカライテスク社製、このモレキュラーシーブス13Xはチタンを含まないものである。)を用いた以外は、実施例1と同様の実験を行った。

試料2を分析した結果、チタノシリケート単位質量当たりのPO生成量は415mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.8%、過酸化水素基準の選択率は96.4%であった。また、過酸化水素の転化率は89.1%であった。

一方、試料1を分析した結果、チタノシリケート単位質量当たりのPO生成量は435mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.6%、過酸化水素基準の選択率は93.8%であった。また、過酸化水素の転化率は96.2%であった。

この実施例の製造方法で得られた反応混合物からは例えば、蒸留などの操作により、酸化プロピレンを分離することができる。

実施例4

実施例1のモレキュラーシーブス3Aの代わりに、モレキュラーシーブス5A(ナカライテスク社製、このモレキュラーシーブス5Aはチタンを含まないものである。)を用いた以外は、実施例1と同様の実験を行った。

試料2を分析した結果、チタノシリケート単位質量当たりのPO生成量は404mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.8%、過酸化水素基準の選択率は>99%であった。また、過酸化水素の転化率は83.5%であった。

一方、試料1の分析から、チタノシリケート単位質量当たりのPO生成量は420mmol−PO/g−チタノシリケート・時間、プロピレン基準の選択率は99.5%、過酸化水素基準の選択率は93.0%であった。また、過酸化水素の転化率は95.7%であった。

この実施例の製造方法で得られた反応混合物からは例えば、蒸留などの操作により、酸化プロピレンを分離することができる。

実施例1のモレキュラーシーブス3Aの代わりに、モレキュラーシーブス5A(ナカライテスク社製、このモレキュラーシーブス5Aはチタンを含まないものである。)を用いた以外は、実施例1と同様の実験を行った。

試料2を分析した結果、チタノシリケート単位質量当たりのPO生成量は404mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.8%、過酸化水素基準の選択率は>99%であった。また、過酸化水素の転化率は83.5%であった。

一方、試料1の分析から、チタノシリケート単位質量当たりのPO生成量は420mmol−PO/g−チタノシリケート・時間、プロピレン基準の選択率は99.5%、過酸化水素基準の選択率は93.0%であった。また、過酸化水素の転化率は95.7%であった。

この実施例の製造方法で得られた反応混合物からは例えば、蒸留などの操作により、酸化プロピレンを分離することができる。

比較例1

特許文献1の製造方法と同様に、触媒としてチタノシリケートを用い、アルミノ珪酸塩の非存在下で酸化オレフィンの製造方法を実施した。容量0.3Lのオートクレーブを反応器として用い、この中に、(a)水/アセトニトリル=20/80(質量比)の溶液を69g、合成例1で得られた(b)チタノシリケート(Ti−MWW前駆体b)0.5gを仕込んだ後、密閉した。このオートクレーブ中に、窒素ガスを60L/時間、過酸化水素/水/アセトニトリル=7/13/80(質量比)の溶液を114g/時間、及びプロピレンを23g/時間の供給速度で供給し、反応器からフィルターを介して反応生成物(酸化プロピレン)を含む反応混合物を抜き出すという連続式製造を実施した。反応器内は、反応温度60℃、反応圧力2.0MPa(ゲージ圧)とし、反応器内での本製造原料の滞留時間は36分となるようにした。この間、反応器内にある反応混合物95mLに対し、(b)Ti−MWW前駆体bの量が0.5gとなるようにした。反応開始から2.5時間経過した後、反応器から抜き出された反応混合物をサンプリング(1回目のサンプリング)し、このまま本製造方法を続けて実施し、反応開始から14時間経過後に2回目の反応混合物のサンプリングを行った。

試料2を分析した結果、チタノシリケート単位質量当たりのPO生成量は394mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.1%、過酸化水素基準の選択率は93.1%であった。また、過酸化水素の転化率は82.7%であった。

一方、試料1の分析から、チタノシリケート単位質量当たりのPOの生成活性は437mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.5%、過酸化水素基準の選択率は96.0%であった。また、過酸化水素の転化率は94.9%であった。

特許文献1の製造方法と同様に、触媒としてチタノシリケートを用い、アルミノ珪酸塩の非存在下で酸化オレフィンの製造方法を実施した。容量0.3Lのオートクレーブを反応器として用い、この中に、(a)水/アセトニトリル=20/80(質量比)の溶液を69g、合成例1で得られた(b)チタノシリケート(Ti−MWW前駆体b)0.5gを仕込んだ後、密閉した。このオートクレーブ中に、窒素ガスを60L/時間、過酸化水素/水/アセトニトリル=7/13/80(質量比)の溶液を114g/時間、及びプロピレンを23g/時間の供給速度で供給し、反応器からフィルターを介して反応生成物(酸化プロピレン)を含む反応混合物を抜き出すという連続式製造を実施した。反応器内は、反応温度60℃、反応圧力2.0MPa(ゲージ圧)とし、反応器内での本製造原料の滞留時間は36分となるようにした。この間、反応器内にある反応混合物95mLに対し、(b)Ti−MWW前駆体bの量が0.5gとなるようにした。反応開始から2.5時間経過した後、反応器から抜き出された反応混合物をサンプリング(1回目のサンプリング)し、このまま本製造方法を続けて実施し、反応開始から14時間経過後に2回目の反応混合物のサンプリングを行った。

試料2を分析した結果、チタノシリケート単位質量当たりのPO生成量は394mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.1%、過酸化水素基準の選択率は93.1%であった。また、過酸化水素の転化率は82.7%であった。

一方、試料1の分析から、チタノシリケート単位質量当たりのPOの生成活性は437mmol−PO/g−チタノシリケート・時間であり、プロピレン基準の選択率は99.5%、過酸化水素基準の選択率は96.0%であった。また、過酸化水素の転化率は94.9%であった。

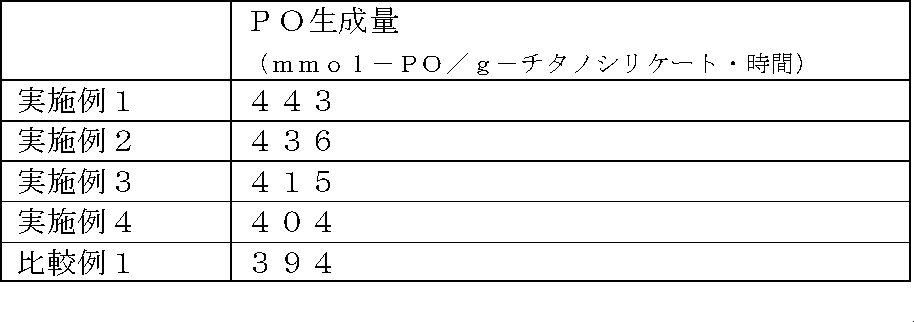

実施例1〜4及び比較例1の14時間後の酸化プロピレン生成量(PO生成量)を以下の表1にまとめる。

本発明は、種々の工業材料の製造用原料として有用な酸化オレフィン、特に酸化プロピレンの製造に利用できる。

Claims (6)

- 以下の(a)、(b)及び(c)の存在下、

液相中で、オレフィンと、過酸化水素とを反応させる工程を含む酸化オレフィンの製造方法。

(a)溶媒

(b)チタノシリケート

(c)アルミノ珪酸塩

(但し、このアルミノ珪酸塩は、チタンを含まない。) - 前記(a)が、少なくとも一種の水溶性有機溶媒と、水とを含む溶媒である請求項1記載の製造方法。

- 前記水溶性有機溶媒が、ニトリル溶媒である請求項2記載の製造方法。

- 前記(b)が、酸素12員環以上の細孔構造を有するチタノシリケートである請求項1〜3のいずれか記載の製造方法。

- 前記(b)が、Ti−MWW、Ti−MWW前駆体及びシリル化Ti−MWWからなる群より選ばれる少なくとも一種のチタノシリケートである請求項1〜3のいずれか記載の製造方法。

- 前記オレフィンがプロピレンであり、前記酸化オレフィンが酸化プロピレンである請求項1〜5のいずれか記載の製造方法。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010258577A JP2012106967A (ja) | 2010-11-19 | 2010-11-19 | 酸化オレフィンの製造方法 |

| PCT/JP2011/077117 WO2012067264A1 (en) | 2010-11-19 | 2011-11-17 | Process for producing olefin oxide |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010258577A JP2012106967A (ja) | 2010-11-19 | 2010-11-19 | 酸化オレフィンの製造方法 |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2012106967A true JP2012106967A (ja) | 2012-06-07 |

Family

ID=45418738

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2010258577A Pending JP2012106967A (ja) | 2010-11-19 | 2010-11-19 | 酸化オレフィンの製造方法 |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2012106967A (ja) |

| WO (1) | WO2012067264A1 (ja) |

Family Cites Families (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| DE4419195A1 (de) * | 1993-07-12 | 1995-01-19 | Degussa | Strukturierter Katalysator, bestehend aus mikroporösen Oxiden von Silicium, Aluminium und Titan |

| US5412122A (en) * | 1993-12-23 | 1995-05-02 | Arco Chemical Technology, L.P. | Epoxidation process |

| WO2003074506A1 (en) * | 2002-03-04 | 2003-09-12 | Sumitomo Chemical Company, Limited | Method for producing propylene oxide |

| JP2003327581A (ja) | 2002-03-04 | 2003-11-19 | Sumitomo Chem Co Ltd | プロピレンオキサイドの製造方法 |

| EP1488853A4 (en) | 2002-03-04 | 2011-11-02 | Sumitomo Chemical Co | PROCESS FOR IMPROVING CRYSTALLINE TITANICILICATE CATALYST WITH MWW STRUCTURE |

| JP4433843B2 (ja) | 2004-03-22 | 2010-03-17 | 住友化学株式会社 | プロピレンオキサイド製造用触媒及びプロピレンオキサイドの製造方法 |

| JP2010258577A (ja) | 2009-04-22 | 2010-11-11 | Renesas Electronics Corp | 補間型a/d変換器 |

| SG176041A1 (en) * | 2009-05-12 | 2011-12-29 | Basf Se | Process for producing propylene oxide |

-

2010

- 2010-11-19 JP JP2010258577A patent/JP2012106967A/ja active Pending

-

2011

- 2011-11-17 WO PCT/JP2011/077117 patent/WO2012067264A1/en not_active Ceased

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| WO2012067264A1 (en) | 2012-05-24 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4143125B2 (ja) | オレフィン類をオレフィンオキシド類へと直接酸化するための方法 | |

| Wu et al. | A novel titanosilicate with MWW structure: III. Highly efficient and selective production of glycidol through epoxidation of allyl alcohol with H2O2 | |

| Zuo et al. | Role of pentahedrally coordinated titanium in titanium silicalite-1 in propene epoxidation | |

| EP1151999A2 (en) | Epoxidation process and catalyst therefore | |

| CA2327765A1 (en) | Production of a shaped body | |

| JP2004519478A (ja) | エポキシ化触媒およびその製造方法 | |

| JP2010159245A (ja) | 酸化化合物の製造方法 | |

| Wu et al. | Extremely high trans selectivity of Ti-MWW in epoxidation of alkenes with hydrogen peroxide | |

| KR20080083142A (ko) | 에폭시 화합물의 제조 방법 | |

| JP2012116758A (ja) | オレフィンオキサイドの製造方法 | |

| US20120142986A1 (en) | Process for producing aromatic hydrocarbon and transition-metal-containing crystalline metallosilicate catalyst for use in the production process | |

| US20120296102A1 (en) | Method for producing propylene oxide | |

| CN101589031B (zh) | 制备环氧丙烷的方法 | |

| US8440846B2 (en) | Direct epoxidation process | |

| WO2011115234A1 (en) | Method for regenerating titanosilicate catalysts | |

| Wang et al. | Synthesis of Ti-containing extra-large-pore zeolites of Ti-CIT-5 and Ti-SSZ-53 and their catalytic applications | |

| WO2009128356A1 (en) | Titanosilicate | |

| EP1967518B1 (en) | Process for producing propylene oxide | |

| CN102245299A (zh) | 用于制备钛硅酸盐的方法 | |

| JP2012106967A (ja) | 酸化オレフィンの製造方法 | |

| US20110251413A1 (en) | Method for producing propylene oxide | |

| US20040034258A1 (en) | Crystalline MWW-type titanosilicate catalyst for producing oxidized compound, production process for the catalyst, and process for producing oxidized compound by using the catalyst | |

| JP2010173996A (ja) | プロピレンオキサイドの製造方法 | |

| JP2010235605A (ja) | オレフィンオキサイドの製造方法 | |

| Wu et al. | MWW-type titanosilicate: Novel preparation and high efficiency in the epoxidation of various alkenes |