JP6904750B2 - 光電センサ - Google Patents

光電センサ Download PDFInfo

- Publication number

- JP6904750B2 JP6904750B2 JP2017066458A JP2017066458A JP6904750B2 JP 6904750 B2 JP6904750 B2 JP 6904750B2 JP 2017066458 A JP2017066458 A JP 2017066458A JP 2017066458 A JP2017066458 A JP 2017066458A JP 6904750 B2 JP6904750 B2 JP 6904750B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- light

- light receiving

- display

- light emitting

- emitting element

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 67

- 238000003780 insertion Methods 0.000 claims description 67

- 230000037431 insertion Effects 0.000 claims description 67

- 239000011347 resin Substances 0.000 claims description 35

- 229920005989 resin Polymers 0.000 claims description 35

- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 20

- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 claims description 9

- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 7

- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 claims description 6

- 230000031700 light absorption Effects 0.000 claims description 2

- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 94

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 24

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 24

- 239000011521 glass Substances 0.000 description 14

- 230000004048 modification Effects 0.000 description 8

- 238000012986 modification Methods 0.000 description 8

- 238000003860 storage Methods 0.000 description 7

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 6

- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 5

- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4

- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 3

- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 3

- 238000000034 method Methods 0.000 description 3

- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 3

- 230000005856 abnormality Effects 0.000 description 2

- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 2

- 239000010408 film Substances 0.000 description 2

- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2

- 230000003760 hair shine Effects 0.000 description 2

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2

- 238000001465 metallisation Methods 0.000 description 2

- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 2

- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1

- 230000004397 blinking Effects 0.000 description 1

- 230000008859 change Effects 0.000 description 1

- 238000009500 colour coating Methods 0.000 description 1

- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1

- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1

- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1

- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1

- 230000002542 deteriorative effect Effects 0.000 description 1

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1

- 238000009429 electrical wiring Methods 0.000 description 1

- 239000007888 film coating Substances 0.000 description 1

- 238000009501 film coating Methods 0.000 description 1

- 230000012447 hatching Effects 0.000 description 1

- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1

- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1

- NJPPVKZQTLUDBO-UHFFFAOYSA-N novaluron Chemical compound C1=C(Cl)C(OC(F)(F)C(OC(F)(F)F)F)=CC=C1NC(=O)NC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F NJPPVKZQTLUDBO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1

- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1

- 238000003892 spreading Methods 0.000 description 1

- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 1

- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1

Images

Description

検出光を検出領域に向けて投光する発光素子と、

前記検出領域からの検出光を受光する受光素子と、

前記発光素子に光結合される投光用光伝搬部材が接続される投光用接続部と、

前記受光素子に光結合される受光用光伝搬部材が接続される受光用接続部と、

前記受光素子で生成された受光信号としきい値とを比較して比較結果を示す検出信号を生成する信号生成部と、

前記受光用接続部に光結合され且つ可視光を発する第1の表示用発光素子と、

前記受光用接続部と前記受光素子との間に位置し、かつ、前記第1の表示用発光素子の発した可視光が前記受光用接続部に入光するにあたり通過し、前記発光素子の発した検出光が前記受光用接続部を介して前記受光素子に入光するにあたり通過する透光部材と、

前記第1の表示用発光素子が発する可視光が前記受光素子に入光する、その光の量を低減する低減手段と、を有する光電センサを提供することにより達成される。

光電センサ1は、コントローラ300(図3)と、このコントローラ300に、典型的な光伝搬部材である光ファイバFbで接続された投光ヘッド100(図5)と、コントローラ300に、典型的な光伝搬部材である光ファイバFbで接続された受光ヘッド200(図5)とを含んでいる。

図1を参照して、受光部202は、発光源としての表示発光素子212を含んでいる。表示発光素子212は典型的にはLEDで構成される。例えば、発光素子104が赤色LEDで構成されているときには、緑色のLEDで表示発光素子212を構成するのがよい。表示発光素子212は、表示発光制御回路214によって点灯が制御され、この表示発光制御回路214は表示発光電源制御回路320によって駆動電力の供給を受ける。

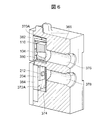

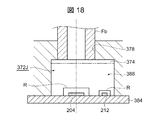

図6を参照して、コントローラ300は素子ホルダ368を有し、この素子ホルダ368には、投光部材370と、受光部材372とが収容されている。投光部材370は前述した投光部102を実質的に構成する。受光部材372は前述した受光部202を実質的に構成する。素子ホルダ368は、投光ヘッド100との間の光伝搬部材である光ファイバFbを受け入れる第1挿入穴376と、受光ヘッド200との間の光伝搬部材である光ファイバFbを受け入れる第2挿入穴378とを有している。第1挿入穴376は、投光用の光ファイバを接続する投光用接続部を構成する。また、第2挿入穴378は、受光用の光ファイバを接続する受光用接続部を構成する。第1、第2の挿入穴376、378の中に光ファイバFbの先端部が深く嵌入される。

100 投光ヘッド

102 投光部

104 発光素子

120 第2の表示発光素子

200 受光ヘッド

202 受光部

204 受光素子

212 第1の表示発光素子

230 リードフレーム

300 コントローラ

372 受光部材

374 ガラス板(透光部材)

376 第1挿入穴(投光用接続部)

378 第2挿入穴(受光用接続部)

382 投光用実装基板

384 受光用実装基板

370 投光部材

390 フィルタ部材

392 薄膜

R 樹脂モールド(透光部材)

Claims (15)

- 検出光を検出領域に向けて投光する発光素子と、

前記検出領域からの検出光を受光する受光素子と、

前記発光素子に光結合される投光用光伝搬部材が接続される投光用接続部と、

前記受光素子に光結合される受光用光伝搬部材が接続される受光用接続部と、

前記受光素子で生成された受光信号としきい値とを比較して比較結果を示す検出信号を生成する信号生成部と、

前記受光用接続部に光結合され且つ可視光を発する第1の表示用発光素子と、

前記受光用接続部と前記受光素子との間に位置し、かつ、前記第1の表示用発光素子の発した可視光が前記受光用接続部に入光するにあたり通過し、前記発光素子の発した検出光が前記受光用接続部を介して前記受光素子に入光するにあたり通過する透光部材と、

前記第1の表示用発光素子が発する可視光が前記受光素子に入光する、その光の量を低減する低減手段と、を有する光電センサ。 - 前記透光部材は、前記受光素子および前記第1の表示用発光素子を覆うように設けられている請求項1に記載の光電センサ。

- 前記透光部材は、前記受光素子および前記第1の表示用発光素子を保護するように設けられている請求項1に記載の光電センサ。

- 前記低減手段が、前記第1の表示用発光素子と前記受光素子との間に配置されたフィルタである、請求項1〜3のいずれか一項に記載の光電センサ。

- 前記受光素子は受光用実装基板に実装され、

該受光素子の上に前記第1の表示用発光素子が配置され、

該第1の表示用発光素子と前記受光素子との間に前記フィルタが介装されている、請求項4に記載の光電センサ。 - 前記フィルタが、光波長選択性の光吸収能力又は光反射能力を有する材料からなる、請求項4又は5に記載の光電センサ。

- 前記低減手段が、前記第1の表示用発光素子の発光タイミングと、前記受光素子の受光タイミングとを異ならせることからなる、請求項1〜3のいずれか一項に記載の光電センサ。

- 前記低減手段が、前記第1の表示用発光素子と前記受光素子との間に配置された遮光材料である、請求項1〜3のいずれか一項に記載の光電センサ。

- 前記受光素子が、フォトダイオードベアチップとこれを包囲するモールド樹脂とで構成され、

該モールド樹脂に前記フィルタが設けられている、請求項4〜6のいずれか一項に記載の光電センサ。 - 前記受光素子と前記受光用光伝搬部材との間の距離が、前記第1の表示用発光素子と前記受光用光伝搬部材との間の距離よりも小さい、請求項1〜9のいずれか一項に記載の光電センサ。

- 前記受光用光伝搬部材から前記受光素子に前記透光部材を通じて前記検出光が入光し、

前記第1の表示用発光素子が発した前記可視光が前記透光部材を通じて前記受光用光伝搬部材に入ると共に前記フィルタを通じて前記受光素子に受光される、請求項4〜6のいずれか一項に記載の光電センサ。 - 前記発光素子と前記投光用接続部とを有する投光部は、検出光を発する投光素子と、前記投光用光伝搬部材に光結合され且つ可視光を発する第2の表示用発光素子とをさらに有し、

該第2の表示用発光素子が発した表示光が前記投光用光伝搬部材を通って該投光用光伝搬部材の先端を光らせる、請求項1〜11のいずれか一項に記載の光電センサ。 - 前記第2の表示用発光素子が、前記受光素子から遠い側に配置されている、請求項12に記載の光電センサ。

- 素子ホルダを更に有し、

該素子ホルダが、

前記投光用光伝搬部材が挿入される投光用挿入穴と、

前記受光用光伝搬部材が挿入される受光用挿入穴と、

前記投光部を収容する投光部収容部と、

前記受光部を収容する受光部収容部と、を備え、

前記透光部材と前記第1の表示用発光素子とは、前記受光部収容部に収容されている、請求項1〜13のいずれか一項に記載の光電センサ。 - 検出光を検出領域に向けて投光する発光素子と、

前記検出領域からの検出光を受光する受光素子と、

前記発光素子に光結合される投光用光伝搬部材が接続される投光用接続部と、

前記受光素子に光結合される受光用光伝搬部材が接続される受光用接続部と、

前記受光素子で生成された受光信号としきい値とを比較して比較結果を示す検出信号を生成する信号生成部と、

前記投光用接続部に光結合され且つ可視光を発する第2の表示用発光素子と、

前記投光用接続部と前記発光素子との間に位置し、かつ、前記第2の表示用発光素子の発した可視光が前記投光用接続部に入光するにあたり通過し、前記発光素子の発した検出光が前記受光用接続部を介して前記受光素子に入光するにあたり通過する透光部材と、

前記第2の表示用発光素子が発する可視光が前記受光素子に入光する、その光の量を低減する低減手段と、を有する光電センサ。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017066458A JP6904750B2 (ja) | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 光電センサ |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017066458A JP6904750B2 (ja) | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 光電センサ |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2018170625A JP2018170625A (ja) | 2018-11-01 |

| JP2018170625A5 JP2018170625A5 (ja) | 2020-05-21 |

| JP6904750B2 true JP6904750B2 (ja) | 2021-07-21 |

Family

ID=64020485

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2017066458A Active JP6904750B2 (ja) | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 光電センサ |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6904750B2 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN114137269A (zh) * | 2021-11-24 | 2022-03-04 | 广西电网有限责任公司 | 一种读写多协议电能表的蓝牙光电头及方法 |

Family Cites Families (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS57107527A (en) * | 1980-12-25 | 1982-07-05 | Matsushita Electric Works Ltd | Operation display unit for optical fiber type photoelectric switch |

| JPH10173207A (ja) * | 1996-10-11 | 1998-06-26 | Sharp Corp | 光送受信モジュール |

| JP3774335B2 (ja) * | 1999-06-23 | 2006-05-10 | シャープ株式会社 | 光送受信モジュール及びそれを用いた1芯双方向光通信システム |

| JP2002148117A (ja) * | 2000-11-14 | 2002-05-22 | Yamatake Corp | 光学センサ |

| JP2003084173A (ja) * | 2001-09-10 | 2003-03-19 | Citizen Electronics Co Ltd | 双方向光伝送デバイス |

| JP2008091173A (ja) * | 2006-09-29 | 2008-04-17 | Sunx Ltd | 光電センサ |

| JP2014135473A (ja) * | 2012-12-11 | 2014-07-24 | Renesas Electronics Corp | 光結合素子 |

-

2017

- 2017-03-29 JP JP2017066458A patent/JP6904750B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2018170625A (ja) | 2018-11-01 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN106448029B (zh) | 烟雾检测器以及用于烟雾检测器的光烟雾检测单元 | |

| EP3258301B1 (en) | Optical module with status indicator | |

| JP4720904B2 (ja) | Led照明器具 | |

| RU2416811C2 (ru) | Светодиодное осветительное устройство | |

| JP4782965B2 (ja) | 照明装置 | |

| JP2013065544A (ja) | Ledランプ | |

| US20150180202A1 (en) | Solid-State Lighting Device | |

| US10094469B2 (en) | Apparatus for optoelectronically detecting a selector lever position, selector lever apparatus, method for producing an apparatus and method for optoelectronically detecting a selector lever position wherein predetermined light intensities or filtered wavelengths are assigned to predetermined positions | |

| JP6917748B2 (ja) | 光電センサ | |

| JP6996860B2 (ja) | 光電センサ | |

| JP2006310307A (ja) | Lcdバックライトディスプレイの光源 | |

| CA3029286C (en) | Led shielding and monitoring system and wayside led signals | |

| JP6904750B2 (ja) | 光電センサ | |

| JP2010501976A (ja) | 照明デバイス | |

| JP2010152304A (ja) | 照光表示装置 | |

| JP4141169B2 (ja) | エリアセンサ | |

| JP3182135U (ja) | Led照明器具 | |

| KR20150119488A (ko) | 공유된 광 도파관을 갖는 전자 장치 | |

| JP2014041726A (ja) | 照明システム、配線ダクト及び給電ユニット | |

| KR101131462B1 (ko) | 광섬유와 발광다이오드 기반 장식타일 | |

| JP2012169245A (ja) | Ledユニットおよび照明器具 | |

| JP4899527B2 (ja) | Led照明装置 | |

| JP2005227121A (ja) | 光電スイッチにおける相互干渉防止対策 | |

| CN211952330U (zh) | 一种多波长led光源 | |

| JP2012114028A (ja) | 照明装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200326 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20200326 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20210224 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20210302 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210427 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20210601 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20210624 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6904750 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |