JP6712558B2 - 建設機械 - Google Patents

建設機械 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6712558B2 JP6712558B2 JP2017051048A JP2017051048A JP6712558B2 JP 6712558 B2 JP6712558 B2 JP 6712558B2 JP 2017051048 A JP2017051048 A JP 2017051048A JP 2017051048 A JP2017051048 A JP 2017051048A JP 6712558 B2 JP6712558 B2 JP 6712558B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- door

- frame

- cab

- main body

- revolving

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Component Parts Of Construction Machinery (AREA)

Description

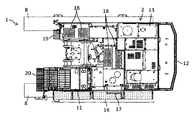

図1は本発明の一実施形態に係る建設機械の全体構造を表す左側面図、図2は平面図である。以降、運転席に着いた作業者の前側(図2中の左側)、後側(同右側)、左側(同下側)、右側(同上側)を建設機械の前、後、左、右とし、それぞれ単に前側、後側、左側、右側と記載する。なお、図2においては、繁雑防止のため後述する作業機3を図示省略してある。クレーン等の他の建設機械も発明の適用対象とすることはできるが、図1及び図2では建設機械の代表例として油圧ショベルを図示している。これらの図に示した油圧ショベルは、走行体1、旋回体2及び作業機3を備えている。

走行体1は油圧ショベルの自力走行を可能とする基礎構造体でホイール式の走行体でも良いが本実施形態ではクローラ式の走行体であり、トラックフレーム4、アイドラ5、走行モータ6、スプロケット7及び履帯(クローラ)8等を備えている。トラックフレーム4はセンタフレーム4a及びその両側に連結した平行な一対のサイドフレーム4bにより上方から見てH型に形成されている。両サイドフレーム4bの一端側にはアイドラ5が、他端側にはスプロケット7がそれぞれ回転自在に支持されている。スプロケット7の回転軸には走行モータ6の出力軸が連結されている。走行モータ6は油圧モータである。アイドラ5とスプロケット7の間には無限軌道状の履帯8が掛け回されていて、履帯8をスプロケット7で駆動することによって走行体1が自走する。サイドフレーム4bの上下部には履帯8を内周側から支持する複数の転輪9が回転自在に支持されている。

旋回体2は、旋回フレーム10、運転室11、カウンタウェイト12、機械室(エンジン室)13等を備えている。旋回フレーム10は旋回体2のベースフレームであり、旋回輪14を介してトラックフレーム4のセンタフレーム4aの上部に設けられている。旋回フレーム10には旋回輪14の付近に旋回モータ(不図示)が搭載されており、旋回モータの出力軸が旋回輪14に設けた歯車と噛み合うことで、走行体1に対して旋回体2が旋回する。旋回モータには電動モータを用いることもできるが、本実施形態では油圧モータが用いてある。

作業機3は、作業腕21及び作業具であるバケット24を含む多関節型のフロント作業装置である。作業腕21は、ブーム22、アーム23、ブームシリンダ25、アームシリンダ26及びバケットシリンダ27を備えている。ブーム22は旋回体2の前部に上下方向に回動可能に連結され、アーム23はブーム22の先端に、バケット24はアーム23の先端に、それぞれ回動可能に連結されている。ブームシリンダ25は旋回体2及びブーム22に、アームシリンダ26はブーム22及びアーム23に、それぞれ両端が連結されている。バケットシリンダ27は、基端がアーム23に連結される一方、先端がリンクを介してアーム23の先端部及びバケット24に連結されている。ブームシリンダ25、アームシリンダ26及びバケットシリンダ27はいずれも油圧シリンダである。作業具にはバケット24に代えて、グラップルやマグネット、クラムシェルバケット等が用いられることもある。

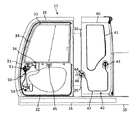

図3は運転室11のドアを周辺構造物と共に表した分解構造図である。図3に示したように、運転室11のボディの乗降側(作業機3と反対側であって本例では左側)の側面を構成するサイドパネルは、前部を構成するドア30と後部を構成する後部パネル40とを含んでいる。なお、図3ではサイドパネルの各アウタパネルを透視してパネルの内部構造を表している。

ドア30は運転室11の乗降口を開閉する扉であり、ドアフレーム31、インナパネル32、アウタパネル(不図示)、窓枠33、窓34、ドア開閉装置50を備えている。ドアフレーム31には、上部と下部に運転室11内の運転席(不図示)に座った作業者の視界を確保するための開口(不図示)が上半部及び下半部に設けられている。またドアフレーム31の前部の上下方向の中央部にはドア開閉装置50を配置するための開口(不図示)が設けられている。ドアフレーム31の上半部の開口には防水シールを介して窓枠33が嵌め込まれ、ガラスやアクリル等の透明な板で形成された前後にスライドして開閉する窓34が窓枠33で支持されている。ドアフレーム31の下部にはインナパネル32が取り付けられている。ドア開閉装置50はインナパネル32とドアフレーム31の間に支持されている。インナパネル32の外側(左側)は図示しないアウタパネルで覆われている。ドア30は後縁が上下のヒンジ35を介して後部パネル40に回動自在に連結され(図3ではヒンジ35とドア30とを離して図示している)、後部パネル40に対してヒンジ35を介して前部が水平方向に回動して開閉するようにている。

後部パネル40は、上下方向の中央部から上半部に視界確保用の窓41を備えている他、窓41よりも下側の下半部に開ロック装置42を備えている。開ロック装置42はドア30を全開状態(閉じた状態から180度開いた状態)で保持する機構であり、ラッチ部43及び開ロック解除レバー44を備えている。ドア30の凡そ中央部(インナパネル32における窓34の下縁付近)にはリング状の掛け金45が固定されており、ドア30が全開になると掛け金45に対応する位置(この例では後部パネル40の後部で上下方向中央部)にラッチ部43は配置されている。ラッチ部43はバネで付勢された外れ止め(不図示)を備えた空錠であり、後部パネル40の外壁に露出している。ドア30が全開状態になるとドア30に設けた掛け金45がラッチ部43の外れ止めに掛かり、ドア30が全開状態で保持される構成である。開ロック解除レバー44は、後部パネル40の前縁部の上下方向の中央部から前方に運転室11の室内に突出するよう設置されている。この開ロック解除レバー44は作動レバー46とワイヤ47を介してラッチ部43の外れ止めに連結されており、開ロック解除レバー44を操作することによってラッチ部43から掛け金45が外れてドア30が閉じられるようになる。

図4はドア開閉装置を抜き出して表した構造図、図5はドア開閉装置の要部構造を抜き出して表した模式図である。ドア開閉装置50はドア30の開閉に用いる機構であり、ラッチ機構51、内ノブ機構52、第1外ノブ機構53及び第2外ノブ機構54を備えている。

内ノブ機構52は、本体65、インナハンドルレバー66及びリンク67を備えている。内ノブ機構52の本体65は左右に延びるピン68を介してブラケット62に回転自在に取り付けられている。インナハンドルレバー66は運転室11内の運転席に座った作業者が例えば降車のためにドア30を開ける際に用いる操作部であり、本体65に固定されて運転室11の室内に突出している。またインナハンドルレバー66は、ドア30における窓34の下縁付近において窓34の前後方向の中央よりも前寄りの位置に配置されている。リンク67は内ノブ機構52の本体65とラッチ機構51の本体55の間に位置し、左右に延びるピン69を介してブラケット62に回転自在に取り付けられている。リンク67のピン69を挟んだ両側のうちの一方側はピン71を介してラッチ機構51の本体55に連結されている。リンク67の他方側には長穴72が設けられており、この長穴72の内側に本体65のピン73が収まることで、リンク67は内ノブ機構52の本体65にも連結されている。インナハンドルレバー66を後方に引いて本体65が回転すると、本体65に連動してリンク67が図5に矢印で示したように回転し、ラッチ機構51のフック56が掛け金63から外れ、ドア30が開けられるようになる。

第1外ノブ機構53は、作動レバー75、第1アウタハンドルレバー76及びケーブル77を備えている。作動レバー75はドア30のインナパネル32に固定されたブラケット78に対し、上下に延びるピン79を介して回動可能に取り付けられている。作動レバー75は、つる巻きばね等の付勢手段(不図示)により後方に延びる姿勢(ロック姿勢)に付勢されている。第1アウタハンドルレバー76は作業者が乗車時等に地上側からドア30を開く際に利用する操作部であり、作動レバー75に固定されてドア30の外壁に露出している。また第1アウタハンドルレバー76はドア30の外側面における前方下部に配置されている。作動レバー75のピン79を挟んで第1アウタハンドルレバー76と反対側の端部は、ケーブル77を介してラッチ機構51の本体55に連結されている。第1アウタハンドルレバー76を前方に引いて作動レバー75が回動すると、ケーブル77に引っ張られてラッチ機構51の本体55が図5に矢印で示したように回転し、ラッチ機構51のフック56が掛け金63から外れ、ドア30が開けられるようになる。

第2外ノブ機構54は、作動レバー81、第2アウタハンドルレバー82及びケーブル83を備えている。作動レバー81は上記ブラケット62に対し、上下に延びるピン84を介して回動可能に取り付けられている。作動レバー81は、つる巻きばね等の付勢手段(不図示)により後方に延びる姿勢(ロック姿勢)に付勢されている。第2アウタハンドルレバー82は作業者が乗車時等にメンテナンス通路16の上からドア30を開く際に利用する操作部であり、作動レバー81に固定されてドア30の外壁に露出している。また第2アウタハンドルレバー82は、ドア30の外側面の上下方向の中央部における前後方向の中央部よりも前方寄りの位置に配置されている。第2アウタハンドルレバー82は、ドア30の外側面における第1アウタハンドルレバー76よりも高位置に設けられており、本実施形態ではドアフレーム31における窓枠33とインナパネル32の間の位置に窓枠33に沿って取り付けられている。作動レバー81のピン84を挟んで第2アウタハンドルレバー82と反対側の端部は、ケーブル83を介してラッチ機構51の本体55に連結されている。第2アウタハンドルレバー82を前方に引いて作動レバー81が回動すると、ケーブル83に引っ張られてラッチ機構51の本体55が図5に矢印で示したように回転し、ラッチ機構51のフック56が掛け金63から外れ、ドア30が開けられるようになる。

図4に示したように、本実施形態では第1アウタハンドルレバー76を設置したブラケット78に施錠用キーシリンダ90が設置してある。施錠用キーシリンダ90はロッド91を介して連結部材92に連結されている。施錠用キーシリンダ90で施錠操作をすると、連結部材92によりラッチ機構51の本体55が拘束され、ラッチ機構51の動きが制限される構成である。

作業者が運転室11の内部からドア30を開ける場合、インナハンドルレバー66を後方へ引く。これによって内ノブ機構52の本体65がピン68を中心に回転し、リンク67を介してラッチ機構51の本体55が連動し掛け金63が解放され、ドア30を開けられるようになる。

Claims (3)

- 走行体、前記走行体の上部に設置された旋回体、及び前記旋回体の前部に設置された作業機を備え、前記旋回体は、ベースフレームである旋回フレーム、前記旋回フレームの前部に配置された運転室、前記旋回フレームにおける前記運転室の後側に配置された機械室、前記旋回フレームに取り付けられて前記運転室の側部から前記機械室の側部まで延びるメンテナンス通路を有し、前記運転室のドアは、ドアフレーム、前記ドアフレームの上部に取り付けられた窓枠、前記ドアフレームの下部に取り付けられたインナパネル、及びドア開閉装置を有しており、前記ドア開閉装置は、ラッチ機構、内ノブ機構、前記ドアの外側の下部に設けられた第1外ノブ機構、及び前記ドアの外側における前記第1外ノブ機構よりも高位置に設けられた第2外ノブ機構を備えている建設機械において、

前記第1外ノブ機構及び前記第2外ノブ機構のいずれでも前記ドアが開閉可能に構成されており、

前記内ノブ機構は、

前記インナパネルに固定されたブラケットに回転自在に取り付けられた本体と、

前記窓枠の下縁付近において前記窓枠の前後方向の中央よりも前寄りの位置に配置され、前記本体に固定されて前記運転室の室内に突出したインナハンドルレバーと、

前記本体と前記ラッチ機構との間に位置して前記ブラケットに回転自在に取り付けられ、一方側が前記ラッチ機構に、他方側が前記本体に連結されたリンクとを備え、

前記インナハンドルレバーを引いて前記本体が回転すると、前記本体に連動して前記リンクが回転し、前記ラッチ機構が作動して前記ドアが開くように構成されており、

前記第2外ノブ機構は、

前記ブラケットに回動可能に取り付けられ、ケーブルを介して前記ラッチ機構に連結されると共に、付勢手段により後方に延びる姿勢に付勢された作動レバーと、

前記ドアの外側面における前記窓枠と前記インナパネルの間の位置で前後方向の中央部よりも前方寄りに位置し、前記作動レバーに固定されて前記ドアの外壁に露出した第2アウタハンドルレバーとを備え、

前記第2アウタハンドルレバーを前方に引いて前記作動レバーが回動すると、前記ケーブルに引っ張られて前記ラッチ機構が作動して前記ドアが開くように構成されている

ことを特徴とする建設機械。 - 請求項1に記載の建設機械において、前記第2外ノブ機構が前記窓枠に沿って配置されていることを特徴とする建設機械。

- 請求項2に記載の建設機械において、前記旋回フレームの前面に、前記運転室の前側に位置するように作業フロアが設けられていることを特徴とする建設機械。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017051048A JP6712558B2 (ja) | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 建設機械 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017051048A JP6712558B2 (ja) | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 建設機械 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2018154984A JP2018154984A (ja) | 2018-10-04 |

| JP2018154984A5 JP2018154984A5 (ja) | 2019-03-28 |

| JP6712558B2 true JP6712558B2 (ja) | 2020-06-24 |

Family

ID=63716304

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2017051048A Active JP6712558B2 (ja) | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 建設機械 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6712558B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP7423493B2 (ja) | 2020-11-13 | 2024-01-29 | プレス工業株式会社 | 建設機械のキャビン用ドア構造 |

| JP7386376B2 (ja) | 2021-03-18 | 2023-11-24 | 日立建機株式会社 | 建設機械 |

-

2017

- 2017-03-16 JP JP2017051048A patent/JP6712558B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2018154984A (ja) | 2018-10-04 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US6170588B1 (en) | Revolving construction machine | |

| JP2009241817A (ja) | 小型車両のドア装置 | |

| ITMI20000445A1 (it) | Veicolo da lavoro di tipo oscillante | |

| CN108138462B (zh) | 小型建筑机械 | |

| JP6712558B2 (ja) | 建設機械 | |

| JP2018048470A (ja) | 建設機械 | |

| JP6075401B2 (ja) | 建設機械 | |

| EP3719215B1 (en) | Work machine cab and work machine | |

| JP5785128B2 (ja) | 旋回作業機の運転部におけるマニュアル収納部構造 | |

| JP2007285003A (ja) | 建設機械 | |

| JP5054802B2 (ja) | 建設機械 | |

| JP4673269B2 (ja) | 建設機械 | |

| JP2004190276A (ja) | 建設機械における手摺り | |

| JP3178386B2 (ja) | 建設機械の上部旋回体 | |

| JP3772545B2 (ja) | 建設機械の運転席ユニット | |

| JP2009243189A (ja) | 小型車両のドア装置 | |

| JP7301720B2 (ja) | 建設機械 | |

| JP2004257000A (ja) | 建設機械のバッテリ取付装置及び建設機械 | |

| JP3576832B2 (ja) | 旋回作業機 | |

| JP6369495B2 (ja) | 作業機械 | |

| JP2006056375A (ja) | 建設機械 | |

| JP6920265B2 (ja) | 建設機械 | |

| JP2004156334A (ja) | 作業機械 | |

| JP2005163533A (ja) | 作業機械 | |

| JP2001163268A (ja) | エンジン搭載機器の外装カバー装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20190208 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20190208 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20191114 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20191126 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200121 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20200519 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20200601 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6712558 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |