JP6132196B2 - 現像装置及び画像形成装置 - Google Patents

現像装置及び画像形成装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6132196B2 JP6132196B2 JP2013095563A JP2013095563A JP6132196B2 JP 6132196 B2 JP6132196 B2 JP 6132196B2 JP 2013095563 A JP2013095563 A JP 2013095563A JP 2013095563 A JP2013095563 A JP 2013095563A JP 6132196 B2 JP6132196 B2 JP 6132196B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- developer

- support member

- developing

- case

- case member

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Dry Development In Electrophotography (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

Description

この複写機はプリンタ部100、これを載せる給紙装置200、プリンタ部100の上に固定されたスキャナ300などを備えている。また、このスキャナ300の上に固定された原稿自動搬送装置400なども備えている。

ここで、各プロセスカートリッジ18の構成はほぼ同様であるので、以下の説明では色分け用の添え字(Y,C,M,K)を省略して、プロセスカートリッジ18の構成及び動作について説明する。

中間転写ユニット17は、中間転写ベルト110やベルトクリーニング装置90などを有している。また、張架ローラ14、駆動ローラ15、二次転写バックアップローラ16、4つの一次転写バイアスローラ62Y,M,C,Kなども有している。

中間転写ユニット17の図中下方には、2本の張架ローラ23によって紙搬送ベルト24を張架している二次転写装置22が配設されている。紙搬送ベルト24は、少なくとも何れか一方の張架ローラ23の回転駆動に伴って、図中反時計回りに無端移動せしめられる。

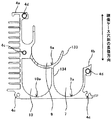

本実施形態の現像装置4においては、図11に示す現像ケース4aの前記縁部4bと、現像ローラ5との間隔が、狙いの間隔となるように調整しながら、現像ケース4aに支持部材80A,80Bを取り付けて位置決めを行う。

まず、現像ケース4aの現像ケース穴部4dに支持部材80A,80Bの支持部材突起86A,86Bを挿入して、現像ケース4aの両端側に支持部材80A,80Bを配置させる。そして、そののち、各支持部材80A,80Bに現像ローラ5や各スクリュ6,8,11の軸受け部材などを嵌め込んで固定する。

(態様A)

回転軸を中心に回転可能に支持された現像ローラ5などの現像剤担持体と、現像剤担持体の回転軸の両端部を支持する支持部材80A,80Bなどの一対の支持部材と、支持部材間に設けられ、現像剤を貯留する貯留部と、感光体1などの潜像担持体と対向する箇所に現像剤担持体の一部を露出させて設置するための開口の現像剤担持体上における現像剤移動方向上流側または下流側の縁を形成する縁部4bなどの縁部とを有する現像ケース4aなどのケース部材と、支持部材をケース部材に固定するねじ96などの固定手段とを備えた現像装置4などの現像装置において、前記支持部材には、支持部材突起86A,86Bなどの支持部材突部または支持部材穴部が設けられており、前記ケース部材には、前記支持部材突部が嵌合する現像ケース穴部4dなどのケース部材穴部、または、前記支持部材穴部に嵌合するケース部材突部が設けられており、前記支持部材穴部または前記ケース部材穴部は、長径を有する長穴である。

(態様A)においては、前記長穴の中で支持部材突部またはケース部材突部を移動させ、ケース部材と支持部材との相対位置を変化させて、ケース部材の前記縁部と現像剤担持体との間隔が狙いの間隔となるように調整しながら作業者が組み立てることができる。これにより、部品の加工精度や組み付け誤差などによって、ケース部材の前記縁部と現像剤担持体との間隔が狙いの間隔からずれた状態でケース部材と支持部材とが組み付けられるのを抑制することができる。よって、前記間隔が狙いの間隔からずれることで、ケース部材の前記縁部と現像剤担持体との間から現像剤が噴出したり、ケース部材の前記縁部と現像剤担持体との間に現像剤が詰まったりするのを抑制することができる。

(態様B)

(態様A)において、上記長穴は、上記現像剤担持体の径方向に長径が伸びるように形成されている。これによれば、上記実施形態について説明したように、ケース部材が回動して、その他の部分に接触してしまうことを防止することができる。

(態様C)

(態様A)または(態様B)において、上記長穴は、上記ケース部材の一端または一つの支持部材に二つ存在しており、二つの前記長穴の長径が同一線上に存在する。これによれば、上記実施形態について説明したように、支持部材に対してケース部材が回動するのをより確実に防止することができる。

(態様D)

(態様A)、(態様B)または(態様C)において、上記ケース部材内には、現像剤を搬送する回収スクリュ6などの現像剤搬送スクリュが設けられており、前記現像剤搬送スクリュは上記支持部材に軸支されており、上記長穴の長径は、前記支持部材と前記ケース部材との接合時にケース部材を最大限移動させても現像剤搬送スクリュにケース部材が接触しないだけの長さを有する。これによれば、上記実施形態について説明したように、現像剤搬送スクリュとケース部材とが接触するのを防止することができる。

(態様E)

(態様A)、(態様B)、(態様C)または(態様D)において、上記ケース部材は現像剤の搬送路を構成すると共に、ケース部材が一体で成型されているものを用いることができる。

(態様F)

感光体1などの潜像担持体と、潜像担持体上に潜像を形成する光書込ユニット21などの潜像形成手段と、該潜像担持体上の潜像を現像する現像手段とを備えた画像形成装置において、前記現像手段として、(態様A)、(態様B)、(態様C)、(態様D)または(態様E)の現像装置を用いる。これによれば、上記実施形態について説明したように、現像剤担持体とケース部材との間隔が狙いの間隔からずれることで現像剤が噴出したり、現像剤が詰まったりするのを抑制することができ、良好な画像形成を行うことができる。

2 排出搬送路

2a 排出搬送スクリュ

3 現像剤収容部

4 現像装置

4a 現像ケース

4b 縁部

4c ねじ穴

4d 現像ケース穴部

5 現像ローラ

6 回収スクリュ

7 回収搬送路

7a 受け部

8 供給スクリュ

9 供給搬送路

9a 受け部

10 攪拌搬送路

10a 受け部

11 攪拌スクリュ

12 現像ドクタ

14 張架ローラ

15 駆動ローラ

16 二次転写バックアップローラ

17 中間転写ユニット

18 プロセスカートリッジ

20 画像形成ユニット

21 光書込ユニット

22 二次転写装置

23 張架ローラ

24 紙搬送ベルト

25 定着装置

26 定着ベルト

27 加圧ローラ

30 原稿台

32 コンタクトガラス

33 第一走行体

34 第二走行体

35 結像レンズ

36 読取センサ

42 給紙ローラ

43 ペーパーバンク

44 給紙カセット

45 分離ローラ

46 給紙路

47 搬送ローラ対

49 レジストローラ対

50 給紙ローラ

51 手差しトレイ

52 分離ローラ

53 給紙路

57 スタック部

62 一次転写バイアスローラ

71 帯電ユニット

71a 帯電ローラ

71b 帯電ローラクリーナ

72 ドラムクリーニングユニット

72a クリーニングブレード

72b 排出スクリュ

72c 除電部材

80A 支持部材

80B 支持部材

81A 現像ローラ軸受け部

81B 現像ローラ軸受け部

82A 回収スクリュ軸受け部

82B 回収スクリュ軸受け部

83A 供給スクリュ軸受け部

83B 供給スクリュ軸受け部

84A 攪拌スクリュ軸受け部

84B 攪拌スクリュ軸受け部

85A ねじ孔

85B ねじ孔

86A 支持部材突起

86B 支持部材突起

90 ベルトクリーニング装置

94 現像剤排出口

95 補給口

100 プリンタ部

110 中間転写ベルト

133 第一仕切り壁

133a 開口部

134 第二仕切り壁

134a 開口部

135 仕切り壁

151 現像ローラ軸受け部材

152 回収スクリュ軸受け部材

153 供給スクリュ軸受け部材

154 攪拌スクリュ軸受け部材

200 給紙装置

300 スキャナ

400 原稿自動搬送装置

Claims (6)

- 回転軸を中心に回転可能に支持された現像剤担持体と、

前記現像剤担持体の回転軸の両端部を支持する一対の支持部材と、

支持部材間に配設され、現像剤を貯留する貯留部と、潜像担持体と対向する箇所に前記現像剤担持体の一部を露出させるための開口の現像剤担持体上における現像剤移動方向上流側または下流側の縁を形成する縁部とを有するケース部材と、

前記支持部材を前記ケース部材に固定する固定手段とを備えた現像装置において、

前記支持部材には、支持部材突部または支持部材穴部が設けられており、

前記ケース部材には、前記支持部材の突部が嵌合するケース部材穴部、または、前記支持部材の穴部に嵌合するケース部材突部が設けられており、

前記支持部材穴部または前記ケース部材穴部は、長径を有する長穴であり、

上記長穴は、上記現像剤担持体の径方向に長径が伸びるように形成されていることを特徴とする現像装置。 - 請求項1の現像装置において、

上記長穴は、上記ケース部材の一端または一つの支持部材に二つ存在しており、二つの前記長穴の長径が同一線上に存在することを特徴とする現像装置。 - 回転軸を中心に回転可能に支持された現像剤担持体と、

前記現像剤担持体の回転軸の両端部を支持する一対の支持部材と、

支持部材間に配設され、現像剤を貯留する貯留部と、潜像担持体と対向する箇所に前記現像剤担持体の一部を露出させるための開口の現像剤担持体上における現像剤移動方向上流側または下流側の縁を形成する縁部とを有するケース部材と、

前記支持部材を前記ケース部材に固定する固定手段とを備えた現像装置において、

前記支持部材には、支持部材突部または支持部材穴部が設けられており、

前記ケース部材には、前記支持部材の突部が嵌合するケース部材穴部、または、前記支持部材の穴部に嵌合するケース部材突部が設けられており、

前記支持部材穴部または前記ケース部材穴部は、長径を有する長穴であり、

上記長穴は、上記ケース部材の一端または一つの支持部材に二つ存在しており、二つの前記長穴の長径が同一線上に存在することを特徴とする現像装置。 - 請求項1、2または3の現像装置において、

上記ケース部材内には、現像剤を搬送する現像剤搬送スクリュが設けられており、

前記現像剤搬送スクリュは上記支持部材に軸支されており、

上記長穴の長径は、前記支持部材と前記ケース部材との接合時に該ケース部材を最大限移動させても該現像剤搬送スクリュに該ケース部材が接触しないだけの長さを有することを特徴とする現像装置。 - 請求項1、2、3または4の現像装置において、

上記ケース部材は現像剤の搬送路を構成すると共に、該ケース部材が一体で成型されていることを特徴とする現像装置。 - 潜像担持体と、

潜像担持体上に潜像を形成する潜像形成手段と、

前記潜像担持体上の潜像を現像する現像手段とを備えた画像形成装置において、

前記現像手段として、請求項1、2、3、4または5の現像装置を用いることを特徴とする画像形成装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013095563A JP6132196B2 (ja) | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 現像装置及び画像形成装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2013095563A JP6132196B2 (ja) | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 現像装置及び画像形成装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014215595A JP2014215595A (ja) | 2014-11-17 |

| JP2014215595A5 JP2014215595A5 (ja) | 2017-01-26 |

| JP6132196B2 true JP6132196B2 (ja) | 2017-05-24 |

Family

ID=51941358

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2013095563A Expired - Fee Related JP6132196B2 (ja) | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 現像装置及び画像形成装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6132196B2 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US10719030B2 (en) | 2018-03-27 | 2020-07-21 | Canon Kabushiki Kaisha | Manufacturing method of cartridge and cartridge |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP7451279B2 (ja) | 2020-04-22 | 2024-03-18 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH03107966A (ja) * | 1989-09-22 | 1991-05-08 | Ricoh Co Ltd | 現像装置 |

| JP3298728B2 (ja) * | 1993-11-12 | 2002-07-08 | 株式会社リコー | 画像形成装置 |

| JP3398898B2 (ja) * | 2000-09-26 | 2003-04-21 | 京セラミタ株式会社 | 画像形成ユニット |

| JP4639695B2 (ja) * | 2004-08-30 | 2011-02-23 | セイコーエプソン株式会社 | 現像装置、画像形成装置、及び、画像形成システム |

| JP4628727B2 (ja) * | 2004-09-15 | 2011-02-09 | 株式会社リコー | プロセスカートリッジ及び画像形成装置 |

-

2013

- 2013-04-30 JP JP2013095563A patent/JP6132196B2/ja not_active Expired - Fee Related

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US10719030B2 (en) | 2018-03-27 | 2020-07-21 | Canon Kabushiki Kaisha | Manufacturing method of cartridge and cartridge |

| JP7102187B2 (ja) | 2018-03-27 | 2022-07-19 | キヤノン株式会社 | カートリッジの製造方法 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2014215595A (ja) | 2014-11-17 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4820689B2 (ja) | 現像装置、プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |

| JP4672509B2 (ja) | 現像装置、及び画像形成装置 | |

| US8010020B2 (en) | Developing device and image forming apparatus equipped with the same | |

| JP5039352B2 (ja) | 現像装置、プロセスカートリッジ及び画像形成装置 | |

| JP2011028040A (ja) | 周回ベルト装置、定着装置および画像形成装置 | |

| JP2012230203A (ja) | 現像装置及び画像形成装置 | |

| JP2010019964A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2009092812A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP6132196B2 (ja) | 現像装置及び画像形成装置 | |

| JP6198133B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2009058597A (ja) | 現像装置及び画像形成装置 | |

| JP6601166B2 (ja) | 画像形成装置および画像形成システム | |

| JP2007091418A (ja) | シート搬送装置及び画像形成装置 | |

| JP5811437B2 (ja) | 現像装置及びこれを用いた画像形成装置 | |

| US11143999B2 (en) | Sheet-conveying device and image-forming apparatus | |

| JP2011170288A (ja) | 現像装置及び画像形成装置 | |

| JP5033534B2 (ja) | 現像装置および画像形成装置 | |

| JP5915097B2 (ja) | 転写装置及び画像形成装置 | |

| JP2014214870A (ja) | カップリング装置及び画像形成装置 | |

| JP2015072338A (ja) | 現像装置及び画像形成装置 | |

| JP7006333B2 (ja) | 現像剤規制部材、現像装置及び画像形成装置 | |

| JP7073818B2 (ja) | 現像装置及びプロセスカートリッジユニット及び画像形成装置 | |

| JP2011137981A (ja) | トナー搬送装置及び画像形成装置 | |

| JP6614476B2 (ja) | 現像装置及び画像形成装置 | |

| JP2017090495A (ja) | 作像装置及び画像形成装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20160404 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20161208 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20170106 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170303 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20170324 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20170406 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6132196 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |