JP6071392B2 - 画像形成装置 - Google Patents

画像形成装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6071392B2 JP6071392B2 JP2012221314A JP2012221314A JP6071392B2 JP 6071392 B2 JP6071392 B2 JP 6071392B2 JP 2012221314 A JP2012221314 A JP 2012221314A JP 2012221314 A JP2012221314 A JP 2012221314A JP 6071392 B2 JP6071392 B2 JP 6071392B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- power

- fixing

- current

- image forming

- forming apparatus

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Fixing For Electrophotography (AREA)

- Control Or Security For Electrophotography (AREA)

Description

商用電源から供給される電力で発熱するヒータを有し、記録材に形成された未定着画像を記録材に定着する定着部と、

商用電源に対して前記ヒータと並列に繋がれており、前記ヒータを除く負荷に電力を供給するための電源部と、

を有する画像形成装置において、

前記ヒータに供給可能な供給可能電力を算出する供給可能電力算出部と、

前記算出部で算出した前記供給可能電力が大きいほど、プリント指示を待つスタンバイモード中の前記定着部の制御目標温度を低く設定する温度設定部と、

を有することを特徴とする。

<画像形成装置の概略構成>

図1は、本発明の実施例に係る電子写真プロセスを用いたタンデム方式のカラー画像形成装置(レーザプリンタ)の構成図である。本実施例に係る画像形成装置は、イエロー(Y)、マゼンダ(M)、シアン(C)、ブラック(K)の4色のトナーを重ね合せることでフルカラー画像を出力できるように構成されている。そして各色の画像形成のために、レーザスキャナ(11Y、11M、11C、11K)とカートリッジ(12Y、12M、12C、12K)が備えられている。カートリッジ(12Y、12M、12C、12K)は、図中矢印の方向に回転する感光体ドラム(13Y、13M、13C、13K)と、現像器から構成されている。現像器は、感光体トラムに接するように設けられた感光体クリーナ(14Y、14M、14C、14K)、帯電ローラ(15Y、15M、15C、15K)、及び現像ローラ(16Y、16M、16C、16K)を有する。更に各色の感光体

(13Y、13M、13C、13K)には中間転写ベルト19が接して設けられ、この中間転写ベルト19を挟み、対向するように一次転写ローラ(18Y、18M、18C、18K)が設置されている。

図2(a)は、本実施例における定着器30の模式的断面図である。この定着器30は例えばエンドレスフィルム(円筒状フィルム)を用いた、加圧ローラ駆動タイプのフィルム加熱方式の加熱装置であり、概略以下の構成を有する。100は、加熱手段としての定着ヒータ、101は、定着ヒータ100を固定保持させた半円弧状樋型の耐熱性・剛性を有するヒータホルダである。102は、定着ヒータ100を取付けたヒータホルダ101にルーズに外嵌した円筒状の薄耐熱フィルム(定着フィルム)である。103は、定着フィルム102を挟んで定着ヒータ100と相互圧接して定着ニップ部Nを形成する回転自在な加圧体としての加圧ローラである。104は、定着ヒータ100の面上に感熱面が当

接されるように配設された温度保護素子である。

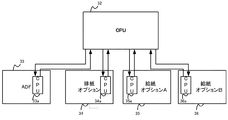

図3は、本実施例におけるヒータ駆動回路を説明するための回路図であり、本発明における電力供給回路を示している。50は、本画像形成装置を接続する商用電源(交流電源)であり、インレット51を介して本画像形成装置に交流電力を供給する。電力供給回路は、概略、商用電源50と直接接続された一次側と、商用電源50と非接触に接続された二次側とで構成されている。商用電源30から入力された電力は、ACフィルタ52を介して発熱体111へ供給され、発熱体111を発熱させる。53は、電源装置(電源部)であり、商用電源の電力がACフィルタ52を介して入力され、二次側の負荷に所定の電圧を出力している。また、CPU32は、ヒータ駆動制御等にも使用され、各入出力ポートとROM32a及びRAM32bなどから構成される。すなわち、画像形成装置において、電力供給回路の一次側では、定着器の発熱体111や、二次側に電力を供給するための電源装置53が、商用電源50に直接接続されて電力供給を受ける構成である。また、電力供給回路の二次側では、感光体ドラムや中間転写ベルトを回転させるモータやレーザスキャナ等、画像形成時に動作するモータやユニットが、商用電源50とは非接触に接続されて電力供給を受ける構成である。

圧から予め設定された温度テーブル(不図示)によって温度に変換することにより、ヒータの温度をCPU32は検出する。

図4は、本実施例における定着電流検知回路81の構成を説明するブロック図である。図5は、本実施例における定着電流検知回路81の動作を説明するための波形図である。

図6は、本実施例におけるインレット電流検知回路71の構成を説明するブロック図である。図7は、本実施例におけるインレット電流検知回路71の動作を説明するための波形図である。

に入力された波形の電圧差と抵抗311で決定される電流で充電される。ダイオード303による半波整流区間が終わると、コンデンサ314への充電電流がなくなるため、706に示すように、その電圧値がピークホールドされる。ここでダイオード301の半波整流期間にトランジスタ315をオンすることにより、コンデンサ314にチャージされた電圧を放電する。このトランジスタ315は、707で示す、CPU32からのDIS信号によりオン/オフされており、502で示す、ZEROX信号を基にトランジスタ315を制御している。DIS信号は、ZEROX信号の立ち上がりエッジから所定時間Tdly後にオンし、ZEROX信号の立ち下がりエッジ、もしくは直前でオフすることにより、ダイオード303の半波整流期間のヒータ電流期間に干渉することなく制御することができる。

次に本実施例における電源ON時のイニシャル動作について説明する。電源ON時には、感光体(13Y、13M、13C、13K)や中間転写ベルト19を回転させるための不図示のモータやレーザスキャナ(11Y、11M、11C、11K)等、プリント時に動作するモータやユニットが正常に動作するか否か確認する必要がある。その為に、電源ON後、上記プリント時に動作するモータやユニット等の二次側の負荷を動作させ、プリント動作上、異常がないかを確認する。以後この動作をイニシャル動作と呼ぶこととする。但し、イニシャル動作の方法に関してはこの限りではない。

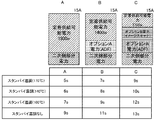

次に、スタンバイ温調温度を決定する方法について説明する。本実施例では、電源ON後のイニシャル時等に、定着器30に電力を投入しない状態で、定着立ち上げ時に動作する二次側の負荷を動作させ、インレットの電流を検出し、定着供給可能電力を算出し、そこからスタンバイ温調温度を決定する例について説明する。

上がりエッジを検出(S103)したタイミングでカウンタnをインクリメントする(S104)。そして、インレット電流検知回路のA/Dサンプリングを行ないIn=Iとし(S105)、商用電源の電力4全波分のインレット電流検知を実施する(S106)。次に、CPU32は、商用電源の電力4全波分の電流値を平均化し、立ち上げ時二次側使用電流を算出する(S107)。次に、CPU32は、予め用意された立ち上げ時二次側使用電流−定着供給可能電力テーブルから定着供給可能電力を算出(選択)する(S108)。最後に、CPU32は、定着供給可能電力−スタンバイ温調温度テーブルからスタンバイ温調温度を算出(選択)し、待機時のスタンバイ温調温度として設定し(S109)、スタンバイ温調温度決定シーケンスが終了となる。

実施例1では、電源ON後のイニシャル時等に、定着器に電力を投入しない状態で、定着立ち上げ時に動作する二次側の負荷を動作させ、インレットの電流を検出し、定着供給可能電力を算出する。すなわち、実施例1の場合、定着供給可能電力を算出するまで定着器への電力の投入を待つことになり、二次側の負荷のみを動作させる時間が発生する。

てインレット電流測定を行なうということを繰り返す。図12に示すように、定着器に1200W投入した時点で、インレット電流値が商用電源供給許容電流値15Aに到達した場合、定着供給可能電力は、1100Wとなる。

上記実施例1、2では、定着立ち上げ時において、二次側の負荷を全て動作させて、定着供給可能電力を算出する。しかしながら、例えば、ADFやイメージスキャナ、排紙オプション、給紙オプション等のオプション装置が接続されている場合には、定着立ち上げ時に二次側の負荷を全て動作させることが困難となることが考えられる。特に、このようなオプション装置は、接続される構成がユーザーによって異なることも多い。

の消費電力の削減を図ることができる。なお、本実施例は、実施例1の構成と同じであり、オプションとの接続検知と定着供給可能電力算出方法が異なるだけであるので、同一構成のところは説明を省略する。ここで特に説明しない事項は、実施例1と同様である。

度として設定する。このようなスタンバイ温調温度の設定方法により、定着供給可能電力が少ないときはスタンバイ温調温度を高く、定着供給可能電力が多いときは、スタンバイ温調温度を低く設定することができる。これにより、所定のFPOTを満たしつつ、スタンバイ時の電力を削減することが可能になる。

Claims (10)

- 商用電源から供給される電力で発熱するヒータを有し、記録材に形成された未定着画像を記録材に定着する定着部と、

商用電源に対して前記ヒータと並列に繋がれており、前記ヒータを除く負荷に電力を供給するための電源部と、

を有する画像形成装置において、

前記ヒータに供給可能な供給可能電力を算出する供給可能電力算出部と、

前記算出部で算出した前記供給可能電力が大きいほど、プリント指示を待つスタンバイモード中の前記定着部の制御目標温度を低く設定する温度設定部と、

を有することを特徴とする画像形成装置。 - 前記装置は、商用電源から前記ヒータと前記電源部に分岐する前の電力供給路を流れる電流を検知する電流検知部を有し、前記算出部は、前記電流検知部の検知電流に応じて前記供給可能電力を算出することを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。

- 前記算出部は、前記負荷を動作させた状態における前記電流検知部の検知電流に応じて前記供給可能電力を算出することを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。

- 前記算出部は、前記ヒータに電力を供給しておらず且つ前記負荷を動作させた状態における前記電流検知部の検知電流に応じて前記供給可能電力を算出することを特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。

- 前記算出部は、前記ヒータへ電力を供給し且つ前記負荷を動作させた状態における前記電流検知部の検知電流に応じて前記供給可能電力を算出することを特徴とする請求項3に記載の画像形成装置。

- 前記算出部は、前記電流検知部の検知電流と前記装置に装着されているオプション装置が使用する電力に応じて前記供給可能電力を算出することを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。

- 前記定着部は、記録材上の未定着画像と接触するエンドレスフィルムを有することを特徴とする請求項1〜6いずれか一項に記載の画像形成装置。

- 前記ヒータは、前記エンドレスフィルムの内面に接触していることを特徴とする請求項7に記載の画像形成装置。

- 前記温度設定部は、前記ヒータの制御目標温度を設定することを特徴とする請求項8に記載の画像形成装置。

- 前記温度設定部は、前記エンドレスフィルムの制御目標温度を設定することを特徴とする請求項7に記載の画像形成装置。

Priority Applications (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012221314A JP6071392B2 (ja) | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 画像形成装置 |

| US14/043,316 US9335709B2 (en) | 2012-10-03 | 2013-10-01 | Image forming apparatus setting a control target temperature of a fixing portion, fixing an image on recording material, depending on a calculated suppliable electric power suppliable to a heater of the fixing portion |

| US15/089,903 US9665048B2 (en) | 2012-10-03 | 2016-04-04 | Image forming apparatus having a temperature setting portion to control a target temperature |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012221314A JP6071392B2 (ja) | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 画像形成装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2014074766A JP2014074766A (ja) | 2014-04-24 |

| JP2014074766A5 JP2014074766A5 (ja) | 2015-11-19 |

| JP6071392B2 true JP6071392B2 (ja) | 2017-02-01 |

Family

ID=50748961

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2012221314A Active JP6071392B2 (ja) | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 画像形成装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6071392B2 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6815851B2 (ja) * | 2016-11-30 | 2021-01-20 | キヤノン株式会社 | 定着装置 |

Family Cites Families (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0538050A (ja) * | 1991-07-24 | 1993-02-12 | Ricoh Co Ltd | 画像形成装置の制御装置 |

| JP2002268446A (ja) * | 2001-03-12 | 2002-09-18 | Canon Inc | 画像形成装置及びその制御方法並びに記憶媒体 |

| JP2006267872A (ja) * | 2005-03-25 | 2006-10-05 | Fuji Xerox Co Ltd | 画像形成装置、及び画像形成方法 |

| JP5000008B2 (ja) * | 2007-03-30 | 2012-08-15 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置 |

-

2012

- 2012-10-03 JP JP2012221314A patent/JP6071392B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2014074766A (ja) | 2014-04-24 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US9665048B2 (en) | Image forming apparatus having a temperature setting portion to control a target temperature | |

| JP6188415B2 (ja) | 像加熱装置 | |

| JP6347586B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP6351226B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| US8768187B2 (en) | Image forming apparatus and power supply device | |

| JP6188552B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2017053915A (ja) | 画像形成装置 | |

| US10394173B2 (en) | Image forming apparatus | |

| US10990054B2 (en) | Image forming apparatus that corrects a target temperature for heating a region without a toner image when an abnormality is detected | |

| US20180113404A1 (en) | Fixing apparatus and image forming apparatus | |

| JP2011107447A (ja) | 画像形成装置 | |

| US9823606B2 (en) | Image forming apparatus, control method, and non-transitory storage medium | |

| JP6071392B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP6465578B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2016025827A (ja) | 電流制御装置及び画像形成装置 | |

| JP4565356B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP5980058B2 (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2015210276A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2015169662A (ja) | 定着制御装置、画像形成装置、定着制御方法及び定着制御プログラム | |

| JP2015094819A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2020016824A (ja) | 定着装置及び画像形成装置 | |

| JP2012008387A (ja) | 像加熱装置 | |

| JP2011064809A (ja) | 画像形成装置 | |

| JP2017097249A (ja) | 定着制御装置、画像形成装置、定着制御方法及びプログラム | |

| JP2018005170A (ja) | 画像形成装置、画像形成方法、及びプログラム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20151001 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20151001 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160622 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160628 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160822 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20161206 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20161227 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6071392 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |