JP5862469B2 - 現金処理装置 - Google Patents

現金処理装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5862469B2 JP5862469B2 JP2012131774A JP2012131774A JP5862469B2 JP 5862469 B2 JP5862469 B2 JP 5862469B2 JP 2012131774 A JP2012131774 A JP 2012131774A JP 2012131774 A JP2012131774 A JP 2012131774A JP 5862469 B2 JP5862469 B2 JP 5862469B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- light

- maintenance

- cash

- display

- processing apparatus

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 238000012545 processing Methods 0.000 title claims description 58

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 63

- 238000012423 maintenance Methods 0.000 claims description 57

- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 14

- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 37

- 238000000034 method Methods 0.000 description 23

- 230000032258 transport Effects 0.000 description 21

- 230000008569 process Effects 0.000 description 13

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 10

- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 6

- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 6

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 6

- 230000004397 blinking Effects 0.000 description 5

- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 4

- 239000000428 dust Substances 0.000 description 4

- 230000006870 function Effects 0.000 description 4

- 238000012986 modification Methods 0.000 description 4

- 230000004048 modification Effects 0.000 description 4

- 230000005856 abnormality Effects 0.000 description 3

- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 3

- 230000004913 activation Effects 0.000 description 2

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2

- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2

- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 2

- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 2

- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2

- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1

- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1

- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1

- 230000006266 hibernation Effects 0.000 description 1

- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 1

- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 1

- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1

- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1

- 238000007639 printing Methods 0.000 description 1

- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- G—PHYSICS

- G08—SIGNALLING

- G08B—SIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS

- G08B5/00—Visible signalling systems, e.g. personal calling systems, remote indication of seats occupied

- G08B5/22—Visible signalling systems, e.g. personal calling systems, remote indication of seats occupied using electric transmission; using electromagnetic transmission

-

- G—PHYSICS

- G07—CHECKING-DEVICES

- G07D—HANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING

- G07D11/00—Devices accepting coins; Devices accepting, dispensing, sorting or counting valuable papers

- G07D11/20—Controlling or monitoring the operation of devices; Data handling

- G07D11/22—Means for sensing or detection

- G07D11/235—Means for sensing or detection for monitoring or indicating operating conditions; for detecting malfunctions

Landscapes

- Physics & Mathematics (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Electromagnetism (AREA)

- Cash Registers Or Receiving Machines (AREA)

- Controlling Sheets Or Webs (AREA)

Description

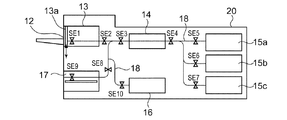

以下、本発明の第1の実施の形態について説明する。図1は第1の実施の形態に関する現金処理装置1の制御ブロック図である。また、図2は第1の実施の形態に関する現金処理装置1の外観図である。両図において、現金処理装置1は、POSレジスタ35とともにスーパーマーケットやコンビニエンスストア等の店舗に設置され、現金(以後、硬貨又は紙幣として説明)の入出金処理を行うものである。現金処理装置1には、顧客から受け入れる硬貨を入金処理する硬貨入金部2と、顧客に釣銭として支払う硬貨を出金処理する硬貨出金部3を有する。硬貨入金部2は硬貨入金口4を有し、硬貨出金部3は硬貨出金口6を有する。

Crystal Display)からなる表示部としてのLCD表示部301と、現金処理装置1への現金補充やレジ精算に関わる諸入力を行うためのキー入力部302と、各種の装置状態を報知する状態表示LED部303を有する。なお、状態表示LED部303は、可視光の発光体とする。例えば、可視光LED(Light-Emitting Diode)であり、操作者が視認可能なものである。これらの各部により現金処理状況が表示される。操作表示部30の詳細については、図7において詳述する。

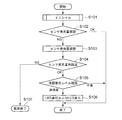

S101:現金処理装置1の電源が投入されると、センサ制御部131は記憶手段32に格納している制御プログラムを起動させる。なお、電源投入状態であっても装置リセット指示が入力される場合もあるが、この時も装置起動として処理する。制御プログラムは、装置起動として、まず各構成要素のイニシャル(初期化)動作を実行する。具体的には、メカイニシャルとしてブレードのON/OFF動作や搬送ローラの空回転を所定時間だけ行う。

次に、センサ発光量レベルとLED表示レベルの関係の変形例を説明する。図8は第1の実施の形態に関する現金処理装置1におけるセンサ発光量レベルとLED表示レベルの関係の変形例を示す説明図である。この変形例はセンサ発光量レベルが出力基準値以上のときに状態表示LED部303を点灯させるものである。

次に、第2の実施の形態について説明する。第1の実施の形態ではイニシャル時にLEDが点灯すると、再度のイニシャル時まで点灯状態が維持される。しかしながら、運用中に処理した紙幣により、紙粉や紙幣片が自動的に除去される場合がある。本第2の実施の形態では、初回の光学センサ汚れ検出では状態表示LED部303の点灯表示を行わず、所定回数連続して検出した場合に図7で示したようなメンテナンス指示情報を表示する。

S201:現金処理装置1の電源が投入されると、制御部31は格納している制御プログラムを起動させる。なお、電源投入状態であっても装置リセット指示が入力された場合も装置起動として処理する。制御プログラムは、装置起動として、まず各構成要素のイニシャル(初期化)動作を実行する。具体的には、メカイニシャルとしてブレードのON/OFF動作や搬送ローラの空回転を所定時間だけ行う。なお、このイニシャル(初期化)動作の開始時点において、光学センサSE1〜SE10の少なくとも1個以上の配設場所に紙粉堆積や紙幣片が残留している場合も想定されるが、この場合の処理は前述第1の実施の形態で説明したステップ101の通りである。

S207:センサ制御部131はカウントアップした清掃判定カウンタ61のカウンタ値が所定回数に到達したか否かを判断する。即ち、清掃判定カウンタ61のカウンタ値≧2となっていればステップ208に移行する。また、清掃判定カウンタ61のカウンタ値=1であればイニシャル(初期化)動作を終了する。即ち、現金処理装置1の運用を可能な状態とする。

S210:ステップ204において、基準レベル3の光量が確認できない場合には、センサ制御部131は現金処理装置1の機能を提供できない事態としてイニシャル(初期化)動作を異常終了とする。

18 紙幣搬送路

30 操作表示部

31 制御部

32 記憶手段

301 LCD表示部

303 状態表示LED部

303a〜303c 発光体(LED)

SE1〜SE10 光学センサ

Claims (6)

- 現金処理状況を表示する表示部と、

処理すべき現金を搬送するための現金搬送路と、

前記現金搬送路内における現金の有無を検出するための光学センサを有する現金処理装置において、

前記光学センサは前記現金搬送路に略直交する方向に光軸を有する発光素子と受光素子により構成し、前記受光素子の出力値を所定の出力基準値と比較することにより前記現金搬送路における現金の有無を判断する制御部を配置し、

前記制御部は更に、

装置起動時に前記受光素子の出力確認を行い、

前記受光素子の前記出力値が前記出力基準値より低い場合には、前記発光素子への電力供給量をその最大定格値まで段階的に変化させ、前記受光素子の前記出力値が前記基準値内になったときの前記発光素子への前記電力供給量がその最大定格値に近い場合には前記光学センサのメンテナンスが必要と判断し、

前記表示部に前記メンテナンスを指示する表示を行うことを特徴とする現金処理装置。 - 前記メンテナンスの要否を判定するためのメンテナンスカウンタを設け、

前記制御部は、

前記発光素子への前記電力供給量が前記最大定格値に近く、前記光学センサのメンテナンスが必要と判定したときには、前記メンテナンスカウンタを積算し、

前記発光素子への前記電力供給量が前記最大定格値に対して余裕があると判定した時には、前記メンテナンスカウンタをクリアし、

積算した前記メンテナンスカウント値が所定値に到達したとき、前記表示部に前記メンテナンスを指示する表示を行うことを特徴とする請求項1記載の現金処理装置。 - 前記表示部は、可視光を発する発光体により構成し、

前記制御部は、

前記発光体に供給する電力を段階的に変化可能とし、

前記メンテナンスを指示する表示は前記発光素子に供給する前記電力供給量に応じて前記発光体の発光輝度を変化させることを特徴とする請求項1又は2記載の現金処理装置。 - 前記表示部は、可視光を発する発光体により構成し、

前記制御部は、

前記メンテナンスを指示する表示は前記発光素子に供給する前記電力供給量に応じて前記発光体の発光周期を変化させることを特徴とする請求項1又は2記載の現金処理装置。 - 前記表示部は、可視光を発する発光体により構成し、

前記制御部は、

前記メンテナンスを指示する表示は前記発光素子に供給する前記電力供給量に応じて前記発光体の発光色を変化させることを特徴とする請求項1又は2記載の現金処理装置。 - 音声を出力する音声発生部を設け、

前記制御部は、

前記発光体の変化に加え、前記音声発生部からの出力を変化させることを特徴とする請求項3乃至5いずれか一記載の現金処理装置。

Priority Applications (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012131774A JP5862469B2 (ja) | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 現金処理装置 |

| CN201310156137.1A CN103489256B (zh) | 2012-06-11 | 2013-04-28 | 现金处理装置 |

| US13/903,836 US20130328689A1 (en) | 2012-06-11 | 2013-05-28 | Medium processor notifying when servicing is required |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012131774A JP5862469B2 (ja) | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 現金処理装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2013257622A JP2013257622A (ja) | 2013-12-26 |

| JP2013257622A5 JP2013257622A5 (ja) | 2015-03-05 |

| JP5862469B2 true JP5862469B2 (ja) | 2016-02-16 |

Family

ID=49714825

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2012131774A Active JP5862469B2 (ja) | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 現金処理装置 |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US20130328689A1 (ja) |

| JP (1) | JP5862469B2 (ja) |

| CN (1) | CN103489256B (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP6022238B2 (ja) * | 2012-06-29 | 2016-11-09 | グローリー株式会社 | 貨幣処理機および貨幣処理システム |

| JP6361139B2 (ja) * | 2014-01-08 | 2018-07-25 | 富士電機株式会社 | 媒体検知装置、媒体検知方法、及び釣銭機 |

| JP7196671B2 (ja) * | 2019-02-15 | 2022-12-27 | 富士電機株式会社 | 金銭処理装置用表示システム |

Family Cites Families (10)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR910001269B1 (ko) * | 1986-07-11 | 1991-02-26 | 로우렐 뱅크 머시인 가부시끼가이샤 | 광센서 조정용 장치 |

| JPH09190563A (ja) * | 1996-01-11 | 1997-07-22 | Toshiba Corp | 貨幣処理装置 |

| US5855268A (en) * | 1997-10-01 | 1999-01-05 | Mars Incorporated | Optical sensor system for a bill validator |

| JP2000057402A (ja) * | 1998-08-14 | 2000-02-25 | Toshiba Corp | 施封小束管理装置 |

| US6198401B1 (en) * | 1999-02-12 | 2001-03-06 | Mcgraw Edison Company | Detection of sub-cycle, self-clearing faults |

| US6741818B1 (en) * | 2002-12-17 | 2004-05-25 | Xerox Corporation | Printer feature information board |

| JP2007156542A (ja) * | 2005-11-30 | 2007-06-21 | Toshiba Corp | 紙葉類検査装置 |

| JP2008158900A (ja) * | 2006-12-25 | 2008-07-10 | Oki Electric Ind Co Ltd | 自動取引装置 |

| CN100568309C (zh) * | 2007-12-03 | 2009-12-09 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 一种轴承故障自诊断方法及装置 |

| JP5130125B2 (ja) * | 2008-06-10 | 2013-01-30 | 日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社 | 光学センサシステム及び発光量調整方法 |

-

2012

- 2012-06-11 JP JP2012131774A patent/JP5862469B2/ja active Active

-

2013

- 2013-04-28 CN CN201310156137.1A patent/CN103489256B/zh not_active Expired - Fee Related

- 2013-05-28 US US13/903,836 patent/US20130328689A1/en not_active Abandoned

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN103489256A (zh) | 2014-01-01 |

| JP2013257622A (ja) | 2013-12-26 |

| CN103489256B (zh) | 2015-12-02 |

| US20130328689A1 (en) | 2013-12-12 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| EP3196844A2 (en) | Money reception device | |

| JP5862469B2 (ja) | 現金処理装置 | |

| JP2021084357A (ja) | 媒体取扱装置および自動取引装置 | |

| JP5205487B2 (ja) | 硬貨処理装置およびプログラム | |

| JP2016028316A (ja) | 貨幣処理装置、貨幣処理システム及び貨幣処理方法 | |

| JP5863401B2 (ja) | 貨幣処理機および貨幣処理システム | |

| EP3196843B1 (en) | Coin teller machine and self-checkout apparatus | |

| JP2011159074A (ja) | 貨幣処理装置 | |

| JP6567361B2 (ja) | 貨幣処理装置及び貨幣処理方法 | |

| JP5303587B2 (ja) | 硬貨出金装置 | |

| JP2016136442A (ja) | 貨幣処理装置 | |

| JP2017033041A (ja) | 貨幣処理装置及び貨幣処理方法 | |

| JP6576687B2 (ja) | 貨幣処理システム及び貨幣処理方法 | |

| JP2016018546A (ja) | 貨幣処理装置、貨幣処理システム及び貨幣処理方法 | |

| JP2005208827A (ja) | 自動釣銭機 | |

| JP6022238B2 (ja) | 貨幣処理機および貨幣処理システム | |

| JP2013161414A (ja) | 貨幣処理装置 | |

| JP7182681B2 (ja) | 入出金装置及びプログラム | |

| JPH09259326A (ja) | 操作案内装置および取引処理装置 | |

| JP2005228100A (ja) | 商品販売データ処理装置、商品販売データ処理システム及びプログラム | |

| EP4064233A1 (en) | Money processing device | |

| KR20060099487A (ko) | 교통카드 자동발매기 및 그 제어방법 | |

| JP2017021701A (ja) | 貨幣処理装置及び貨幣処理方法 | |

| JP6453062B2 (ja) | 棒金収納装置、貨幣処理システム及び処理方法 | |

| JPH06314376A (ja) | 自動釣銭払出機能を備えた電子式キャッシュレジスタ |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150115 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150115 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20151125 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20151201 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20151214 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5862469 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |