JP5739892B2 - ポリカーボネート系樹脂組成物 - Google Patents

ポリカーボネート系樹脂組成物 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5739892B2 JP5739892B2 JP2012530586A JP2012530586A JP5739892B2 JP 5739892 B2 JP5739892 B2 JP 5739892B2 JP 2012530586 A JP2012530586 A JP 2012530586A JP 2012530586 A JP2012530586 A JP 2012530586A JP 5739892 B2 JP5739892 B2 JP 5739892B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- polycarbonate

- group

- carbon atoms

- resin composition

- bis

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Classifications

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON

- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS

- C08L69/00—Compositions of polycarbonates; Compositions of derivatives of polycarbonates

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON

- C08G—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS

- C08G64/00—Macromolecular compounds obtained by reactions forming a carbonic ester link in the main chain of the macromolecule

- C08G64/18—Block or graft polymers

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON

- C08G—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS

- C08G77/00—Macromolecular compounds obtained by reactions forming a linkage containing silicon with or without sulfur, nitrogen, oxygen or carbon in the main chain of the macromolecule

- C08G77/42—Block-or graft-polymers containing polysiloxane sequences

- C08G77/445—Block-or graft-polymers containing polysiloxane sequences containing polyester sequences

- C08G77/448—Block-or graft-polymers containing polysiloxane sequences containing polyester sequences containing polycarbonate sequences

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON

- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients

- C08K9/00—Use of pretreated ingredients

- C08K9/04—Ingredients treated with organic substances

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON

- C08G—MACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS

- C08G77/00—Macromolecular compounds obtained by reactions forming a linkage containing silicon with or without sulfur, nitrogen, oxygen or carbon in the main chain of the macromolecule

- C08G77/04—Polysiloxanes

- C08G77/20—Polysiloxanes containing silicon bound to unsaturated aliphatic groups

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON

- C08K—Use of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients

- C08K7/00—Use of ingredients characterised by shape

- C08K7/02—Fibres or whiskers

- C08K7/04—Fibres or whiskers inorganic

- C08K7/14—Glass

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C08—ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON

- C08L—COMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS

- C08L83/00—Compositions of macromolecular compounds obtained by reactions forming in the main chain of the macromolecule a linkage containing silicon with or without sulfur, nitrogen, oxygen or carbon only; Compositions of derivatives of such polymers

- C08L83/10—Block- or graft-copolymers containing polysiloxane sequences

Landscapes

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Health & Medical Sciences (AREA)

- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)

- Medicinal Chemistry (AREA)

- Polymers & Plastics (AREA)

- Organic Chemistry (AREA)

- Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

- Polyesters Or Polycarbonates (AREA)

Description

従来、ガラス繊維を添加したポリカーボネート樹脂の耐衝撃性を改善する方法について、種々検討されている。例えば、ポリカーボネート樹脂にポリカーボネート−ポリオルガノシロキサン共重合体を配合する方法が開示されている(特許文献1及び2)。しかしながら、上記方法では耐衝撃性向上効果は未だ十分なものではなく、その改善が要望されている。

このような問題点を改善するために、エポキシ樹脂を含む収束剤で処理されたガラス繊維をポリカーボネート樹脂に添加することが知られている(特許文献3)。しかしながら、ガラス繊維量が樹脂100質量部に対して25質量部以下である場合には、耐衝撃強さの向上効果は未だ十分なものではなく、その改善が要望されている。そして、特許文献3の実施例では、ポリオレフィン系樹脂を含む集束剤で処理されたガラス繊維とポリカーボネート−ポリジメチルシロキサンとからなるポリカーボネート系樹脂組成物は、エポキシ樹脂及びウレタン樹脂を含む集束剤で処理されたガラス繊維とポリカーボネート−ポリジメチルシロキサンとからなる樹脂組成物よりも耐衝撃強さに劣ることが示されている。

さらに、芳香族ポリカーボネート樹脂に、該ポリカーボネート樹脂との密着性が低い被覆剤で予め被覆されたガラス繊維を配合し、さらに有機アルカリ金属塩や有機リン化合物を配合してなるポリカーボネート樹脂組成物が知られている(特許文献5、6)。ここで用いられているガラス繊維は、ポリオレフィン、好ましくはポリオレフィンワックスからなる被覆剤で予め処理されたガラス繊維である。しかしながら、用いられるポリカーボネート樹脂として、本願発明で用いる特定のポリカーボネート−ポリオルガノシロキサン共重合体は開示されていない。

(A):(A−1);主鎖が一般式(I)で表される繰り返し単位及び一般式(II)で表される構成単位を有するポリカーボネート−ポリオルガノシロキサン共重合体5〜100質量%、及び(A−2);(A−1)以外の芳香族ポリカーボネート0〜95質量%からなるポリカーボネート系樹脂混合物100質量部と、(B)ポリオレフィンで処理されたガラス繊維3〜20質量部とを含有するポリカーボネート系樹脂組成物に関するものである。

(A−1)ポリカーボネート−ポリオルガノシロキサン共重合体は、上記一般式(II)で表される構成単位を含むポリオルガノシロキサンブロック部分の含有量が、好ましくは1〜20質量%であり、より好ましくは1.5〜15質量%、さらに好ましくは2〜13質量%である。1質量%以上であれば耐衝撃強さ向上の効果が十分であり、また20質量%以下であれば十分な耐熱性を有する。

また、(A−1)において、上記一般式(II)で表される構成単位における平均繰り返し数nは、65〜600であり、より好ましくは70〜200、さらに好ましくは80〜180である。nが65未満であると耐衝撃強さ向上の効果が十分ではなく、600を超えると、(A−1)ポリオルガノシロキサン−ポリカーボネート共重合体を製造する際の取り扱い性が困難になり経済性に劣る。

(A−1)の粘度平均分子量(Mv)は、好ましくは12,000〜50,000であり、より好ましくは14,000〜30,000であり、さらに好ましくは16,000〜25,000である。

と、ホスゲン、炭酸エステル、或いはクロロホーメートとを共重合させて得られるものである。

ビスフェノールA以外のビスフェノールとしては、例えば、ビス(4−ヒドロキシフェニル)メタン、1,1−ビス(4−ヒドロキシフェニル)エタン、2,2−ビス(4−ヒドロキシフェニル)ブタン、2,2−ビス(4−ヒドロキシフェニル)オクタン、ビス(4−ヒドロキシフェニル)フェニルメタン、ビス(4−ヒドロキシフェニル)ジフェニルメタン、2,2−ビス(4−ヒドロキシ−3−メチルフェニル)プロパン、ビス(4−ヒドロキシフェニル)ナフチルメタン、1,1−ビス(4−ヒドロキシ−t−ブチルフェニル)プロパン、2,2−ビス(4−ヒドロキシ−3−ブロモフェニル)プロパン、2,2−ビス(4−ヒドロキシ−3,5−テトラメチルフェニル)プロパン、2,2−ビス(4−ヒドロキシ−3−クロロフェニル)プロパン、2,2−ビス(4−ヒドロキシ−3,5−ジクロロフェニル)プロパン、2,2−ビス(4−ヒドロキシ−3,5−ジブロモフェニル)プロパン等のビス(ヒドロキシアリール)アルカン類、1,1−ビス(4−ヒドロキシフェニル)シクロペンタン、1,1−ビス(4−ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、1,1−ビス(4−ヒドロキシフェニル)−3,5,5−トリメチルシクロヘキサン、2,2−ビス(4−ヒドロキシフェニル)ノルボルナン、1,1−ビス(4−ヒドロキシフェニル)シクロドデカン等のビス(ヒドロキシアリール)シクロアルカン類、4,4’−ジヒドロキシフェニルエーテル、4,4’−ジヒドロキシ−3,3’−ジメチルフェニルエーテル等のジヒドロキシアリールエーテル類、4,4’−ジヒドロキシジフェニルスルフィド、4,4’−ジヒドロキシ−3,3’−ジメチルジフェニルスルフィド等のジヒドロキシジアリールスルフィド類、4,4’−ジヒドロキシジフェニルスルホキシド、4,4’−ジヒドロキシ−3,3’−ジメチルジフェニルスルホキシド等のジヒドロキシジアリールスルホキシド類、4,4’−ジヒドロキシジフェニルスルホン、4,4’−ジヒドロキシ−3,3’−ジメチルジフェニルスルホン等のジヒドロキシジアリールスルホン類、4,4’−ジヒロキシジフェニルなどのジヒドロキシジフェニル類、9,9−ビス(4−ヒドロキシフェニル)フルオレン、9,9−ビス(4−ヒドロキシ−3−メチルフェニル)フルオレンなどのジヒドロキシジアリールフルオレン類、ビス(4−ヒドロキシフェニル)ジフェニルメタン、1,3−ビス(4−ヒドロキシフェニル)アダマンタン、2,2−ビス(4−ヒドロキシフェニル)アダマンタン、1,3−ビス(4−ヒドロキシフェニル)−5,7−ジメチルアダマンタンなどのジヒドロキシジアリールアダマンタン類、4,4’−[1,3−フェニレンビス(1−メチルエチリデン)]ビスフェノール、10,10−ビス(4−ヒドロキシフェニル)−9−アントロン、1,5−ビス(4−ヒドロキシフェニルチオ)−2,3−ジオキサペンタエンなどが挙げられる。

これらの二価フェノールは、それぞれ単独で用いてもよいし、二種以上を混合して用いてもよい。

等が挙げられる。

これらの中でも、式(3)に示すフェノール変性ポリオルガノシロキサンが重合の容易さから好ましく、さらには式(4)に示す化合物中の一種であるα,ω−ビス[3−(o−ヒドロキシフェニル)プロピル]ポリジメチルシロキサン、又は式(5)に示す化合物中の一種であるα,ω−ビス[3−(4−ヒドロキシ−3−メトキシフェニル)プロピル]ポリジメチルシロキサンが入手の容易さから好ましい。

シクロトリシロキサンとジシロキサンとを酸性触媒存在下で反応させ、α,ω−ジハイドロジェンオルガノポリシロキサンを合成する。このとき、シクロトリシロキサンとジシロキサンとの仕込み比を変えることで所望の平均繰り返し単位を持つα,ω−ジハイドロジェンオルガノポリシロキサンを合成することができる。次いで、ヒドロシリル化反応用触媒の存在下に、このα,ω−ジハイドロジェンオルガノポリシロキサンにアリルフェノールやオイゲノール等の不飽和脂肪族炭化水素基を有するフェノール化合物を付加反応させることで、所望の平均繰り返し単位を有するフェノール変性ポリオルガノシロキサンを製造することができる。

また、この段階では、低分子量の環状ポリオルガノシロキサンや過剰量の上記フェノール化合物が不純物として残存するために、減圧下で加熱し、これらの低分子化合物を留去する。

本発明のポリカーボネート系樹脂組成物において、(A−2);(A−1)以外の芳香族ポリカーボネートは、反応に不活性な有機溶媒、アルカリ水溶液の存在下、二価フェノール系化合物及びホスゲンと反応させた後、第三級アミンもしくは第四級アンモニウム塩などの重合触媒を添加して重合させる界面重合法や、二価フェノール系化合物をピリジン又はピリジンと不活性溶媒の混合溶液に溶解し、ホスゲンを導入し直接製造するピリジン法等従来の芳香族ポリカーボネートの製造法により得られるものが使用される。

上記の反応に際し、必要に応じて、末端停止剤、分子量調節剤、分岐化剤などが使用される。

分子量調節剤としては、通常、ポリカーボネート樹脂の重合に用いられるものであれば、各種のものを用いることができる。

具体的には、一価フェノールとして、例えば、フェノール、o−n−ブチルフェノール、m−n−ブチルフェノール、p−n−ブチルフェノール、o−イソブチルフェノール、m−イソブチルフェノール、p−イソブチルフェノール、o−t−ブチルフェノール、m−t−ブチルフェノール、p−t−ブチルフェノール、o−n−ペンチルフェノール、m−n−ペンチルフェノール、p−n−ペンチルフェノール、o−n−ヘキシルフェノール、m−n−ヘキシルフェノール、p−n−ヘキシルフェノール、p−t−オクチルフェノール、o−シクロヘキシルフェノール、m−シクロヘキシルフェノール、p−シクロヘキシルフェノール、o−フェニルフェノール、m−フェニルフェノール、p−フェニルフェノール、o−n−ノニルフェノール、m−ノニルフェノール、p−n−ノニルフェノール、o−クミルフェノール、m−クミルフェノール、p−クミルフェノール、o−ナフチルフェノール、m−ナフチルフェノール、p−ナフチルフェノール、2,5−ジ−t−ブチルフェノール、2,4−ジ−t−ブチルフェノール、3,5−ジ−t−ブチルフェノール、2,5−ジクミルフェノール、3,5−ジクミルフェノール、p−クレゾール、ブロモフェノール、トリブロモフェノール、平均炭素数12〜35の直鎖状又は分岐状のアルキル基をオルト位、メタ位又はパラ位に有するモノアルキルフェノール、9−(4−ヒドロキシフェニル)−9−(4−メトキシフェニル)フルオレン、9−(4−ヒドロキシ−3−メチルフェニル)−9−(4−メトキシ−3−メチルフェニル)フルオレン、4−(1−アダマンチル)フェノールなどが挙げられる。

これらの一価フェノールのなかでは、p−t−ブチルフェノール、p−クミルフェノール、p−フェニルフェノールなどが好ましく用いられる。二種以上の化合物を併用することも当然に可能である。

さらに、分岐化剤を上記の二価フェノール系化合物に対して、0.01〜3モル%、特に0.1〜1.0モル%の範囲で併用して分岐化ポリカーボネートとすることができ、分岐化剤としては、1,1,1−トリス(4−ヒドロキシフェニル)エタン、4,4’−[1−[4−[1−(4−ヒドロキシフェニル)−1−メチルエチル]フェニル]エチリデン]ビスフェノール、α,α’,α”−トリス(4−ヒドロキシフェニル)−1,3,5−トリイソプロピルベンゼン、1−[α−メチル−α−(4’−ヒドロキシフェニル)エチル]−4−[α’,α’−ビス(4”−ヒドロキシフェニル)エチル]ベンゼン、フロログリシン、トリメリト酸、イサチンビス(o−クレゾール)等の官能基を3つ以上有する化合物を用いることができる。

(A−1)ポリカーボネート−ポリオルガノシロキサン共重合体の含有量が5質量%未満であると、(A−1)製造時に一般式(II)で表される構成単位を含むポリオルガノシロキサンブロック部分の含有量を20質量%以上にする必要があるが、この場合(A−1)製造時の重合工程で反応の均一性が低下することがあり、また重合物の洗浄工程で重合物と洗浄水との分離性が悪化することがあるため、(A−1)の生産性が大きく低下する。

一方、(A−2)芳香族ポリカーボネート樹脂の含有量が95質量%を越えると、(A−1)の比率が5質量%未満となるため、(A−1)製造時に一般式(II)で表される構成単位を含むポリオルガノシロキサンブロック部分の含有量を多くする必要があり、上記と同様の理由から好ましくない。

(B)ポリオレフィンで処理されたガラス繊維としては、ガラス繊維を予めポリオレフィン系樹脂を含む集束剤で集束処理したガラス繊維が用いられる。集束剤には、その他にポリウレタン系、エポキシ樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、ポリアクリル酸系等の種類があるが、これらの集束剤で処理されたガラス繊維を用いても、本発明の効果は得られない。

ポリオレフィン系集束剤は、ポリオレフィン系樹脂及び任意に官能化されたシラン集束剤を含んだ集束剤である。上記ポリオレフィン系樹脂としては、ポリオレフィンワックスが好ましい。ポリオレフィンワックスは、好ましくはポリエチレンワックス又はポリプロピレンワックスあるいはこれらのコポリマー、例えばポリエチレン−プロピレンワックスおよびポリエチレン−ブチレンワックスを含むものである。

上記ポリオレフィンワックスは、好ましくは2〜18個の炭素原子、より好ましくは2〜8個の炭素原子、さらに好ましくは2〜4個の炭素原子を有するオレフィンに基づくものであり、特に好ましくはポリエチレンワックスである。このようなポリオレフィン系樹脂で集束されたガラス繊維は商業的に入手できる。

上記ガラス繊維の形態については、特に制限はなく、例えば、ロービング、チョップドストランド、ミルドファイバー等、いずれのものも用いることができる。

上記ガラス繊維の平均繊維径は、1〜30μm、好ましくは5〜25μm、さらに好ましくは8〜20μmである。繊維径が1μm以上であれば、繊維が折れにくくなり剛性が向上しやすく、30μm以下であれば、成形品の外観が悪化するなどの問題が生じにくい。

上記ガラス繊維の断面の形状は真円状の他に、楕円状、マユ型、三つ葉型などの真円以外の形状ものを使用してもよい。さらに、真円状ガラス繊維と真円以外の形状のガラス繊維が混合したものでもよい。

本発明に用いられる(B)ポリオレフィンで処理されたガラス繊維は、前記の集束剤で上記ガラス繊維を処理して、100〜1,000本程度に集束しストランドを造ったものである。集束剤を用いてガラス繊維を集束処理する方法については、特に制限はなく、従来慣用されている方法、例えば、浸漬塗布、ローラ塗布、吹き付け塗布、流し塗布、スプレー塗布など、任意の方法を用いることができる。次いで、得られたストランドを平均繊維長1〜8mm、好ましくは3〜6mm程度にカットしたチョップドストランドが用いられる。

なお、前記のポリオレフィン系樹脂を含む集束剤で集束処理するのに供されるガラス繊維を上記のカップリング剤で表面処理する方法については、特に制限はなく、従来慣用されている方法、例えば、水溶液法、有機溶媒法、スプレー法など、任意の方法を用いることができる。そして、前記集束剤及び上記カップリング剤の使用量は、特に制限はないが、通常それらの合計量が、ガラス繊維に対して、0.1〜1.5質量%になるように用いられる。

該配合、混練は、通常、用いられている方法、例えば、リボンブレンダー、ヘンシェルミキサー、バンバリーミキサー、ドラムタンブラー、単軸スクリュー押出機、二軸スクリュー押出機、コニーダ、多軸スクリュー押出機等を用いる方法により行うことができる。

なお、混練に際しての加熱温度は、通常、250〜320℃の範囲で選択される。

5.6質量%水酸化ナトリウム水溶液に、後から溶解するビスフェノールAに対して2000質量ppmの亜二チオン酸ナトリウムを加え、これにビスフェノールA濃度が13.5質量%になるようにビスフェノールAを溶解し、ビスフェノールAの水酸化ナトリウム水溶液を調製した。

このビスフェノールAの水酸化ナトリウム水溶液40L/hr、塩化メチレン15L/hrの流量で、ホスゲンを4.0kg/hrの流量で内径6mm、管長30mの管型反応器に連続的に通した。管型反応器はジャケット部分を有しており、ジャケットに冷却水を通して反応液の温度を40℃以下に保った。

管型反応器を出た反応液は後退翼を備えた内容積40Lのバッフル付き槽型反応器へ連続的に導入され、ここにさらにビスフェノールAの水酸化ナトリウム水溶液2.8L/hr、25質量%水酸化ナトリウム水溶液0.07L/hr、水17L/hr、1質量%トリエチルアミン水溶液を0.64L/hr添加して反応を行った。槽型反応器から溢れ出る反応液を連続的に抜き出し、静置することで水相を分離除去し、塩化メチレン相を採取した。

このようにして得られたポリカーボネートオリゴマーは濃度318g/L、クロロホーメート基濃度0.75mol/Lであった。また、その重量平均分子量(Mw)は、1190であった。なお、重量平均分子量(Mw)は、展開溶媒としてTHF(テトラヒドロフラン)を用い、GPC〔カラム:TOSOH TSK−GEL MULTIPORE HXL−M(2本)+Shodex KF801(1本)、温度40℃ 流速1.0ml/分、検出器:RI〕にて、標準ポリスチレン換算分子量(重量平均分子量:Mw)として測定した。

邪魔板、パドル型攪拌翼及び冷却用ジャケットを備えた50L槽型反応器に上記で製造したポリカーボネートオリゴマー溶液15L、塩化メチレン8.9L、ジメチルシロキシ単位の平均繰り返し数が90である2−アリルフェノール末端変性ポリジメチルシロキサン(PDMS−1)393g及びトリエチルアミン8.8mL、を仕込み、攪拌下でここに6.4質量%水酸化ナトリウム水溶液1389gを加え、10分間ポリカーボネートオリゴマーと2−アリルフェノール末端変性ポリジメチルシロキサンの反応を行った。

この重合液に、p−t−ブチルフェノール(PTBP)の塩化メチレン溶液(p−t−ブチルフェノール137.9gを塩化メチレン2.0Lに溶解したもの)、ビスフェノールAの水酸化ナトリウム水溶液(水酸化ナトリウム581gと亜二チオン酸ナトリウム2.3gを水8.5Lに溶解した水溶液にビスフェノールA1147gを溶解させたもの)を添加し50分間重合反応を実施した。希釈のため塩化メチレン10Lを加え10分間攪拌した後、ポリカーボネートを含む有機相と過剰のビスフェノールA及び水酸化ナトリウムを含む水相に分離し、有機相を単離した。

こうして得られたポリカーボネート−ポリジメチルシロキサン共重合体の塩化メチレン溶液を、その溶液に対して順次、15容積%の0.03mol/L水酸化ナトリウム水溶液、0.2mol/L塩酸で洗浄し、次いで洗浄後の水相中の電気伝導度が0.01μS/m以下になるまで純水で洗浄を繰り返した。洗浄により得られたポリカーボネート−ポリジメチルシロキサン共重合体の塩化メチレン溶液を濃縮・粉砕し、得られたフレークを減圧下120℃で乾燥した。

上記のようにして得られたポリカーボネート−ポリジメチルシロキサン共重合体は、NMR測定により求めたポリジメチルシロキサン残基の量が6.0質量%、ISO1628−4(1999)に準拠して測定した粘度数が47.4であり、また、後述する計算式より求めた粘度平均分子量(Mv)は17700であった。

ポリジメチルシロキサンの種類、ポリジメチルシロキサンの使用量、p−t−ブチルフェノールの使用量を表1に記載のとおりに変更し、ポリカーボネート−ポリジメチルシロキサン共重合体(A−1−2〜A−1−9)を製造した。結果を表1に示す。

表2及び表3に示す配合比で、製造例1〜9で得られたポリカーボネート−ポリジメチルシロキサン共重合体(A−1−1〜A−1−9)、芳香族ポリカーボネート(A−2−1〜A−2−4)、ガラス繊維(B−1、B−2)、トリス(2,4−ジ−tert−ブチルフェニル)ホスファイト[BASF製、商品名「Irgafos168」]0.10質量部を混合し、ベント付き二軸押出機[東芝機械(株)製、機種名「TEM−35B」]によって樹脂温度290℃で溶融混練することにより各ポリカーボネート系樹脂組成物ペレットを作製した。

尚、使用した芳香族ポリカーボネート(A−2−1〜A−2−4)は以下に示すとおりである。

A−2−1:粘度平均分子量23300であるビスフェノールAポリカーボネート[出光興産(株)製、商品名「タフロンFN2500A」]

A−2−2:粘度平均分子量19000であるビスフェノールAポリカーボネート[出光興産(株)製、商品名「タフロンFN1900A」]

A−2−3:粘度平均分子量21100であるビスフェノールAポリカーボネート[出光興産(株)製、商品名「タフロンFN2200A」]

A−2−4:粘度平均分子量26100であるビスフェノールAポリカーボネート[出光興産(株)製、商品名「タフロンFN2600A」]

B−1:ポリオレフィン系樹脂を含む集束剤で処理されたガラス繊維[オーウェンスコーニング社製、03 MA FT 415A(平均繊維径14μm、平均繊維長4mm)のチョップドストランド]

B−2:ウレタン系樹脂を含む集束剤で処理されたガラス繊維[オーウェンスコーニング社製、03 MA FT 737(平均繊維径13μm、平均繊維長4mm)のチョップドストランド]

なお、諸特性は下記のようにして評価した。

(1)機械特性

ペレットを100t射出成形機[東芝機械(株)製、機種名「IS100E」]を用いて、金型温度130℃、樹脂温度280℃で射出成形し、所定形状の各試験片を作製した。作製した試験片を用いて、以下の特性評価を行った。

(1−1)曲げ弾性率〔単位;MPa〕

ASTM790に準拠して測定した。

(1−2)アイゾッド衝撃強さ〔単位;kJ/m2〕

JIS−K−7110に準拠し、23℃及び−10℃におけるノッチ付きアイゾッド衝撃強さを測定した。

(2)Q値(流れ値)〔単位;10-2ml/sec.〕

JIS K7210に準拠し、高架式フローテスターを用いて、280℃、15.7MPaの圧力下にて、直径1mm、長さ10mmのノズルより流出する溶融樹脂量(ml/sec.)を測定した。

Q値は、単位時間当たりの流出量を表しており、数値が高いほど、流動性が良好であることを示す。

(3)粘度平均分子量(Mv)

前記ポリカーボネート系樹脂組成物ペレットを一旦塩化メチレンに溶解し、ろ過することによりガラス繊維をろ別した。得られたろ液をシャーレ上で乾燥させ、ガラス繊維を除いた後のポリカーボネート系樹脂組成物を得た。このポリカーボネート系樹脂組成物を用い、ウベローデ型粘度管にて、20℃における塩化メチレン溶液の極限粘度〔η〕を測定し、次の関係式(Schnellの式)より計算した。

〔η〕=1.23×10-5×Mv0.83

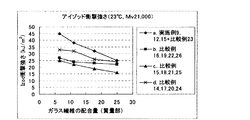

図1及び図2は、一般式(II)におけるオルガノシロキサン構成単位の平均繰り返し数nが90である(A−1)成分を用いた、粘度平均分子量(Mv)が19,000の本願実施例のポリカーボネート系樹脂組成物のアイゾッド衝撃強さ、及びその比較例である。

図3及び図4は、一般式(II)におけるオルガノシロキサン構成単位の平均繰り返し数nが90である(A−1)成分を用いた、粘度平均分子量(Mv)が21,000の本願実施例のポリカーボネート系樹脂組成物のアイゾッド衝撃強さ、及びその比較例である。

なお、図1〜4において、図1a、図2a、図3a、及び図4aは本願実施例(但し、ガラス繊維の配合量が25質量部のものは比較例)の組成物、図1b、図2b、図3b、及び図4bは本願(B)成分以外のガラス繊維(B−2)を含有した組成物、図1c、図2c、図3c、及び図4cは本願(A−1)成分を含有しない組成物、図1d、図2d、図3d、及び図4dは本願(A−1)成分におけるnが65未満である組成物のデータを示す。

図1〜4のaと、図1〜4のb〜dとの比較から、本願実施例のポリカーボネート系樹脂組成物は、本願比較例のポリカーボネート系樹脂組成物よりも優れたアイゾッド衝撃強さを示すことがわかる。

Claims (5)

- (A):(A−1);主鎖が一般式(I)で表される繰り返し単位及び一般式(II)で表される構成単位を有し、一般式(II)で表される構成単位を2〜13質量%含有するポリカーボネート−ポリオルガノシロキサン共重合体40〜100質量%、及び(A−2);(A−1)以外の芳香族ポリカーボネート0〜60質量%からなるポリカーボネート系樹脂混合物100質量部と、(B)ポリオレフィンワックスで処理されたガラス繊維3〜20質量部とを含有するポリカーボネート系樹脂組成物。

[式中、R1及びR2は、それぞれ独立に炭素数1〜6のアルキル基又はアルコキシ基を示し、Xは単結合、炭素数1〜8のアルキレン基、炭素数2〜8のアルキリデン基、炭素数5〜15のシクロアルキレン基、炭素数5〜15のシクロアルキリデン基、−S−、−SO−、−SO2−、−O−又は−CO−を示し、R3〜R6は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子又は炭素数1〜6のアルキル基、炭素数1〜6のアルコキシ基もしくは炭素数6〜12のアリール基を示し、Yは脂肪族又は芳香族を含む有機残基を示す。nは平均繰り返し数であって、65〜200の数を示し、a及びbは、それぞれ独立に0〜4の整数を示す。] - 一般式(II)で表される構成単位において、Yがアリルフェノール又はオイゲノール由来の有機残基である請求項1に記載のポリカーボネート系樹脂組成物。

- 一般式(I)で表される繰り返し単位において、Xがイソプロピリデン基であり、かつa=b=0である、請求項1又は2に記載のポリカーボネート系樹脂組成物。

- 一般式(II)で表される構成単位において、R3〜R6がいずれもメチル基である請求項1〜3のいずれかに記載のポリカーボネート系樹脂組成物。

- 前記ポリオレフィンワックスが、2〜4個の炭素原子を有するオレフィンに基づくものである、請求項1〜4のいずれかに記載のポリカーボネート系樹脂組成物。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2012530586A JP5739892B2 (ja) | 2010-08-26 | 2011-07-14 | ポリカーボネート系樹脂組成物 |

Applications Claiming Priority (4)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010189952 | 2010-08-26 | ||

| JP2010189952 | 2010-08-26 | ||

| JP2012530586A JP5739892B2 (ja) | 2010-08-26 | 2011-07-14 | ポリカーボネート系樹脂組成物 |

| PCT/JP2011/066154 WO2012026236A1 (ja) | 2010-08-26 | 2011-07-14 | ポリカーボネート系樹脂組成物 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JPWO2012026236A1 JPWO2012026236A1 (ja) | 2013-10-28 |

| JP5739892B2 true JP5739892B2 (ja) | 2015-06-24 |

Family

ID=45723247

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2012530586A Active JP5739892B2 (ja) | 2010-08-26 | 2011-07-14 | ポリカーボネート系樹脂組成物 |

Country Status (5)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5739892B2 (ja) |

| KR (1) | KR101816500B1 (ja) |

| CN (1) | CN103068921B (ja) |

| TW (1) | TW201209097A (ja) |

| WO (1) | WO2012026236A1 (ja) |

Families Citing this family (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5957399B2 (ja) * | 2013-03-06 | 2016-07-27 | 出光興産株式会社 | ポリカーボネート樹脂組成物及び成形体 |

| JP2016079333A (ja) * | 2014-10-20 | 2016-05-16 | 出光興産株式会社 | リサイクル材を含むポリカーボネート系樹脂組成物及びその成形品 |

| CN107709460B (zh) | 2015-06-17 | 2023-08-08 | 出光兴产株式会社 | 聚碳酸酯系树脂组合物及其成型体 |

| WO2016203916A1 (ja) * | 2015-06-17 | 2016-12-22 | 出光興産株式会社 | ポリカーボネート系樹脂組成物の製造方法 |

| EP3354677B1 (en) * | 2015-08-27 | 2020-04-29 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | Method for producing polycarbonate-polyorganosiloxane copolymer |

| US11911914B2 (en) * | 2019-01-28 | 2024-02-27 | Cognex Corporation | System and method for automatic hand-eye calibration of vision system for robot motion |

| WO2021045390A1 (ko) * | 2019-09-02 | 2021-03-11 | 주식회사 엘지화학 | 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 폴리카보네이트 조성물 |

| KR102426547B1 (ko) * | 2019-09-02 | 2022-07-29 | 주식회사 엘지화학 | 코폴리카보네이트 및 이를 포함하는 폴리카보네이트 조성물 |

| CN114316237B (zh) * | 2021-07-14 | 2023-04-21 | 广州市德力塑化工科技有限公司 | 一种电容器膜用的三元聚碳酸酯及其制备方法和应用 |

Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0726149A (ja) * | 1993-05-12 | 1995-01-27 | Idemitsu Petrochem Co Ltd | ガラス繊維強化ポリカーボネート系樹脂組成物 |

| JPH10273585A (ja) * | 1997-01-30 | 1998-10-13 | General Electric Co <Ge> | ガラス強化ポリカーボネート−ポリエステル組成物 |

| JP2003277597A (ja) * | 2002-03-25 | 2003-10-02 | Teijin Chem Ltd | ガラス繊維強化ポリカーボネート樹脂組成物 |

| JP2006188651A (ja) * | 2004-12-06 | 2006-07-20 | Idemitsu Kosan Co Ltd | ポリカーボネート樹脂組成物及び成形体 |

Family Cites Families (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| EP0692522B1 (en) * | 1994-07-15 | 2002-09-11 | Idemitsu Petrochemical Co., Ltd. | Polycarbonate resin composition |

| US6001929A (en) | 1994-07-15 | 1999-12-14 | Idemitsu Petrochemical Co., Ltd. | Polycarbonate resin composition |

-

2011

- 2011-07-14 KR KR1020137004621A patent/KR101816500B1/ko active IP Right Grant

- 2011-07-14 CN CN201180041025.0A patent/CN103068921B/zh active Active

- 2011-07-14 WO PCT/JP2011/066154 patent/WO2012026236A1/ja active Application Filing

- 2011-07-14 JP JP2012530586A patent/JP5739892B2/ja active Active

- 2011-07-20 TW TW100125673A patent/TW201209097A/zh unknown

Patent Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0726149A (ja) * | 1993-05-12 | 1995-01-27 | Idemitsu Petrochem Co Ltd | ガラス繊維強化ポリカーボネート系樹脂組成物 |

| JPH10273585A (ja) * | 1997-01-30 | 1998-10-13 | General Electric Co <Ge> | ガラス強化ポリカーボネート−ポリエステル組成物 |

| JP2003277597A (ja) * | 2002-03-25 | 2003-10-02 | Teijin Chem Ltd | ガラス繊維強化ポリカーボネート樹脂組成物 |

| JP2006188651A (ja) * | 2004-12-06 | 2006-07-20 | Idemitsu Kosan Co Ltd | ポリカーボネート樹脂組成物及び成形体 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| CN103068921A (zh) | 2013-04-24 |

| JPWO2012026236A1 (ja) | 2013-10-28 |

| KR101816500B1 (ko) | 2018-01-09 |

| WO2012026236A1 (ja) | 2012-03-01 |

| TWI563031B (ja) | 2016-12-21 |

| TW201209097A (en) | 2012-03-01 |

| KR20130100274A (ko) | 2013-09-10 |

| CN103068921B (zh) | 2015-07-08 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5739892B2 (ja) | ポリカーボネート系樹脂組成物 | |

| JP7081882B2 (ja) | ポリカーボネート系樹脂組成物の製造方法 | |

| JP5547953B2 (ja) | ポリカーボネート−ポリオルガノシロキサン共重合体、その製造方法及び該共重合体を含むポリカーボネート樹脂 | |

| JP6259065B2 (ja) | ポリカーボネート樹脂組成物及びポリカーボネート樹脂成形体 | |

| JP5919294B2 (ja) | ポリカーボネート−ポリオルガノシロキサン共重合体及びその製造方法 | |

| TWI775816B (zh) | 聚碳酸酯-聚有機矽氧烷共聚物、包含其之聚碳酸酯系樹脂組合物及其成形品 | |

| EP3159367A2 (en) | Copolycarbonate resin composition and article comprising same | |

| TWI663207B (zh) | Polycarbonate resin composition | |

| KR20120050964A (ko) | 휴대형 전자기기 케이스 | |

| JPWO2017110598A1 (ja) | ポリカーボネート系樹脂組成物 | |

| JPWO2018159781A1 (ja) | ポリカーボネート系樹脂組成物及びその成形品 | |

| JP7129134B2 (ja) | ポリカーボネート系樹脂組成物及びその成形品 | |

| JP5431751B2 (ja) | 摺動性に優れたポリカーボネート系樹脂組成物及びそれを用いた成形品 | |

| WO2020158590A1 (ja) | カーボネート-オレフィン系共重合体及びその組成物 | |

| JP2018059028A (ja) | ポリカーボネート系樹脂組成物及び成形体 | |

| JPWO2018159779A1 (ja) | ポリカーボネート系樹脂組成物及びその成形品 | |

| KR20230031834A (ko) | 수지 조성물, 성형체 및 수지 조성물의 특성을 개선하는 방법 | |

| TW202400684A (zh) | 聚碳酸酯-聚有機矽氧烷共聚物 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20140319 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20150120 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150312 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20150407 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20150424 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5739892 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |