JP5111990B2 - 錠前装置および施解錠方法 - Google Patents

錠前装置および施解錠方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5111990B2 JP5111990B2 JP2007256021A JP2007256021A JP5111990B2 JP 5111990 B2 JP5111990 B2 JP 5111990B2 JP 2007256021 A JP2007256021 A JP 2007256021A JP 2007256021 A JP2007256021 A JP 2007256021A JP 5111990 B2 JP5111990 B2 JP 5111990B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- locking

- unlocking

- state

- doorway

- hole

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

Images

Landscapes

- Lock And Its Accessories (AREA)

Description

また、請求項8にかかる発明は、出入口扉に設置され、前記出入口扉を開放不可能な施錠状態、前記出入口扉を開放可能な解錠状態、または前記解錠状態に移行可能な解錠可能状態にする錠前装置において、前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第1孔部に挿脱可能であって、前記第1孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第1孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第1施解錠部と、前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第2孔部に挿脱可能であって、前記第2孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第2孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第2施解錠部と、前記第1施解錠部と前記第2施解錠部とを連結する連結部材と、利用者から第1操作力を受付け、前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで前記第1施解錠部を移動させる開閉操作部と、所定条件の場合、前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで、前記第1施解錠部を前記第1孔部に移動させるとともに、前記第2施解錠部を第1施解錠部の移動に連動して前記第2孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にする伝達部と、を備え、前記第2施解錠部は、複数設けられ、前記連結部材は、前記第1施解錠部と複数の第2施解錠部とを連結し、前記伝達部は、所定条件の場合、前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで、前記第1施解錠部を前記第1孔部に移動させるとともに、複数の第2施解錠部を第1施解錠部の移動に連動して前記第2孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にすることを特徴とする。

また、請求項9にかかる発明は、出入口扉に設置され、前記出入口扉を開放不可能な施錠状態、前記出入口扉を開放可能な解錠状態、または前記解錠状態に移行可能な解錠可能状態にする錠前装置で実行される施解錠方法において、前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第1孔部に挿脱可能な第1施解錠部により、前記第1孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第1孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第1施解錠工程と、前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第2孔部に挿脱可能な第2施解錠部により、前記第2孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第2孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第2施解錠工程と、開閉操作部により、利用者から第1操作力を受付け、前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで前記第1施解錠部を移動させる開閉操作工程と、所定条件の場合、伝達部により前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで、前記第1施解錠部を前記第1孔部に移動させるとともに、連結部材により前記第1施解錠部と連結する前記第2施解錠部を第1施解錠部の移動に連動して前記第2孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にする伝達工程と、を含み、前記第2施解錠部は、複数設けられ、前記連結部材は、前記第1施解錠部と複数の第2施解錠部とを連結し、前記伝達工程は、所定条件の場合、前記伝達部により前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで、前記第1施解錠部を前記第1孔部に移動させるとともに、前記連結部材により前記第1施解錠部に連結する複数の第2施解錠部を第1施解錠部の移動に連動して前記第2孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にすることを特徴とする。

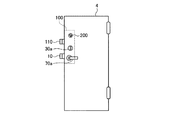

本実施の形態にかかる錠前装置は、補助錠(デッドロッキングラッチボルト110)が主錠(デッドロッキングラッチボルト10)に連結しており、主錠の施解錠に連動して補助錠の施解錠が行われる。このため、本実施の形態にかかる錠前装置は、正規の利用者の入退館において別個に補助錠の施解錠操作が不要であって、不正侵入者により主錠に対して不正行為が行われた場合や正規の利用者が警備の解除を失念した場合には、主錠および補助錠ともに施錠状態を維持して不正侵入者による侵入を防止したり、正規の利用者に警備の解除を促すものである。

実施の形態1の錠前装置100は、デッドロッキングラッチボルト10(主錠)に連動してデッドロッキングラッチボルト110(補助錠)が移動する構成となっており、デッドロッキングラッチボルト110(補助錠)が出入口扉の内部に設置されていた。従って、実施の形態1では、補助錠が設けられていることが外部側からはわからない。そこで、本実施の形態では、さらに、実施の形態1の錠前装置に、デッドロッキングラッチボルト110(補助錠)が設置されていることを不正な第三者に連想させる模造のシリンダ(ダミーシリンダ)を出入口扉4に設置したものである。

1 フロント

2 錠前機構

10,110 デッドロッキングラッチボルト

11,111 軸部

12,112 先端部

13,113 ストッパー

14,114 鉄心

15,115 バネ

20 連結部材

30 手動操作部

30a シリンダ

31 サムターンハブ

40 スライダー

42 切欠き部

42a,42b 傾斜部

43,143 掛止部

44a,44b,45a,45b,46a,46b 部位

48 突起部

50 ロッキングレバー

51 孔部

52 軸部

53 連結部

54 突起部

60 コネクティングレバー

61 連結部

63 係合部

70 ハンドル部

70a レバーハンドル

71 ハンドル受け部材

72 レバーハンドル孔

80,180 ラッチホールド

81,181 支点

82,182 突起

83,183 係止部

85,185 トリガーヘッド

86,186 コ字状部材

87,187 端部

90 ソレノイド

91 ソレノイド本体

92 鉄心

93 バネ

200 ダミーシリンダ

201 描画

500 警備装置

501 操作部

510 制御部

520 外部給電部

Claims (9)

- 出入口扉に設置され、前記出入口扉を開放不可能な施錠状態、前記出入口扉を開放可能な解錠状態、または前記解錠状態に移行可能な解錠可能状態にする錠前装置において、

前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第1孔部に挿脱可能であって、前記第1孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第1孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第1施解錠部と、

前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第2孔部に挿脱可能であって、前記第2孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第2孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第2施解錠部と、

前記第1施解錠部と前記第2施解錠部とを連結する連結部材と、

利用者から第1操作力を受付け、前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで前記第1施解錠部を移動させる開閉操作部と、

所定条件の場合、前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで、前記第1施解錠部を前記第1孔部に移動させるとともに、前記第2施解錠部を第1施解錠部の移動に連動して前記第2孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にする伝達部と、

を備え、

前記伝達部は、

前記開閉操作部に連結されており、前記第1施解錠部に係合することにより前記出入口扉を前記施錠状態または前記解錠可能状態とし、前記第1施解錠部に係合し、かつ前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで前記第1施解錠部を移動させ、前記第1施解錠部との係合を解除して前記第1操作力の前記第1施解錠部への伝達を不能にすることで前記第1施解錠部を移動不能にする係合部材を備えること、を特徴とする錠前装置。 - 前記第2施解錠部は、複数設けられ、

前記連結部材は、前記第1施解錠部と複数の第2施解錠部とを連結し、

前記伝達部は、所定条件の場合、前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで、前記第1施解錠部を前記第1孔部に移動させるとともに、複数の第2施解錠部を第1施解錠部の移動に連動して前記第2孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にすることを特徴とする請求項1に記載の錠前装置。 - 前記錠前装置は、前記出入口扉が設置された監視領域における異常事態の発生の有無を監視する警備装置と接続され、

利用者から第2操作力を受付ける施解錠操作部と、

前記出入口扉付近に設けられ、前記警備装置によって前記監視領域の異常が検知された場合に異常検知情報を通報する警備状態、または前記警備装置によって前記監視領域の異常が検知された場合に前記異常検知情報を通報しない警備解除状態の設定を受付ける操作部と、をさらに備え、

前記係合部材は、前記所定条件として、前記施解錠操作部により前記第2操作力を受付け、かつ前記操作部により前記警備解除状態の設定を受付けた場合に、前記第1施解錠部に係合することを特徴とする請求項1または2に記載の錠前装置。 - 稼働可能な鉄心を有するソレノイドをさらに備え、

前記伝達部は、

前記第1施解錠部の近傍である一方の端部に第1突起部が形成され、前記第2操作力によって押圧されることで第1方向へ移動し、前記第1突起部が前記第1施解錠部の内部方向へ移動することで前記係合部材への押圧を解除し、第3操作力によって押圧されることで第1方向と逆方向である第2方向へ移動し、前記第1突起部が前記第1施解錠部の外部方向へ移動することで前記係合部材を押圧する可動部材と、

前記ソレノイドに対する通電を制御し、前記操作部により前記警備状態から前記警備解除状態の設定を受付けた場合、前記ソレノイドを非通電にし、前記操作部により前記警備解除状態から前記警備状態の設定を受付けた場合、前記ソレノイドを通電する制御部と、

一方の端部近傍で前記鉄心に連結され、他方の端部近傍に第2突起部が形成されており、前記ソレノイドへの非通電に連動して前記第2突起部が前記第1施解錠部の内部方向へ移動することで前記係合部材への押圧を解除し、前記ソレノイドへの通電に連動して前記第2突起部が前記第1施解錠部の外部方向へ移動することで前記係合部材を押圧する押圧部材と、をさらに備え、

前記係合部材は、前記第1突起部が前記第2操作力により前記第1施解錠部の内部方向へ移動し、かつ前記第2突起部が前記ソレノイドの非通電により第1施解錠部の内部方向へ移動した場合に、前記第1施解錠部に係合することを特徴とする請求項3に記載の錠前装置。 - 前記係合部材を、前記第1施解錠部側の方向に付勢する弾性部材をさらに備え、

前記係合部材は、前記可動部材および前記押圧部材からの押圧が解除された場合、前記弾性部材からの付勢力によって前記第1施解錠部に係合し、

前記可動部材および前記押圧部材は、前記弾性部材からの付勢力に対抗して、前記係合部材を押圧し、前記係合部材と前記第1施解錠部との係合を解除することを特徴とする請求項4に記載の錠前装置。 - 施解錠機能を有さず、前記錠前装置に前記第2施解錠部が設置されており、かつ前記第2施解錠部を操作することを連想させる模造施解錠操作部をさらに備えることを特徴とする請求項1〜5のいずれか一つに記載の錠前装置。

- 出入口扉に設置され、前記出入口扉を開放不可能な施錠状態、前記出入口扉を開放可能な解錠状態、または前記解錠状態に移行可能な解錠可能状態にする錠前装置で実行される施解錠方法において、

前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第1孔部に挿脱可能な第1施解錠部により、前記第1孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第1孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第1施解錠工程と、

前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第2孔部に挿脱可能な第2施解錠部により、前記第2孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第2孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第2施解錠工程と、

開閉操作部により、利用者から第1操作力を受付け、前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで前記第1施解錠部を移動させる開閉操作工程と、

所定条件の場合、伝達部により前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで、前記第1施解錠部を前記第1孔部に移動させるとともに、連結部材により前記第1施解錠部と連結する前記第2施解錠部を第1施解錠部の移動に連動して前記第2孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にする伝達工程と、

を含み、

前記伝達工程は、前記開閉操作部に連結された前記伝達部により、前記第1施解錠部に係合することにより前記出入口扉を前記施錠状態または前記解錠可能状態とし、前記伝達部に備えられた係合部材により、前記第1施解錠部に係合し、かつ前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで前記第1施解錠部を移動させ、前記第1施解錠部との係合を解除して前記第1操作力の前記第1施解錠部への伝達を不能にすることで前記第1施解錠部を移動不能にすることを特徴とする施解錠方法。 - 出入口扉に設置され、前記出入口扉を開放不可能な施錠状態、前記出入口扉を開放可能な解錠状態、または前記解錠状態に移行可能な解錠可能状態にする錠前装置において、

前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第1孔部に挿脱可能であって、前記第1孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第1孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第1施解錠部と、

前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第2孔部に挿脱可能であって、前記第2孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第2孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第2施解錠部と、

前記第1施解錠部と前記第2施解錠部とを連結する連結部材と、

利用者から第1操作力を受付け、前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで前記第1施解錠部を移動させる開閉操作部と、

所定条件の場合、前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで、前記第1施解錠部を前記第1孔部に移動させるとともに、前記第2施解錠部を第1施解錠部の移動に連動して前記第2孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にする伝達部と、

を備え、

前記第2施解錠部は、複数設けられ、

前記連結部材は、前記第1施解錠部と複数の第2施解錠部とを連結し、

前記伝達部は、所定条件の場合、前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで、前記第1施解錠部を前記第1孔部に移動させるとともに、複数の第2施解錠部を第1施解錠部の移動に連動して前記第2孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にすることを特徴とする錠前装置。 - 出入口扉に設置され、前記出入口扉を開放不可能な施錠状態、前記出入口扉を開放可能な解錠状態、または前記解錠状態に移行可能な解錠可能状態にする錠前装置で実行される施解錠方法において、

前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第1孔部に挿脱可能な第1施解錠部により、前記第1孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第1孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第1施解錠工程と、

前記錠前装置に対向して出入口の壁面に設けられた第2孔部に挿脱可能な第2施解錠部により、前記第2孔部に挿入した状態で保持されることによって前記出入口扉を前記施錠状態にし、前記出入口扉の前記第2孔部に対して移動可能な状態にされることによって前記出入口扉を前記解錠可能状態にする第2施解錠工程と、

開閉操作部により、利用者から第1操作力を受付け、前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで前記第1施解錠部を移動させる開閉操作工程と、

所定条件の場合、伝達部により前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで、前記第1施解錠部を前記第1孔部に移動させるとともに、連結部材により前記第1施解錠部と連結する前記第2施解錠部を第1施解錠部の移動に連動して前記第2孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にする伝達工程と、

を含み、

前記第2施解錠部は、複数設けられ、

前記連結部材は、前記第1施解錠部と複数の第2施解錠部とを連結し、

前記伝達工程は、所定条件の場合、前記伝達部により前記第1操作力を前記第1施解錠部に伝達することで、前記第1施解錠部を前記第1孔部に移動させるとともに、前記連結部材により前記第1施解錠部に連結する複数の第2施解錠部を第1施解錠部の移動に連動して前記第2孔部に移動させ、前記出入口扉を前記解錠可能状態から前記解錠状態にすることを特徴とする施解錠方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007256021A JP5111990B2 (ja) | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 錠前装置および施解錠方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2007256021A JP5111990B2 (ja) | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 錠前装置および施解錠方法 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2009084873A JP2009084873A (ja) | 2009-04-23 |

| JP5111990B2 true JP5111990B2 (ja) | 2013-01-09 |

Family

ID=40658641

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2007256021A Active JP5111990B2 (ja) | 2007-09-28 | 2007-09-28 | 錠前装置および施解錠方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5111990B2 (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN103132788A (zh) * | 2013-03-08 | 2013-06-05 | 苏州万盛亿五金锁具有限公司 | 一种门锁 |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP5550945B2 (ja) * | 2009-06-26 | 2014-07-16 | 日本製紙株式会社 | 印刷用塗工紙 |

| CN112709501B (zh) * | 2020-12-02 | 2022-05-13 | 杭州萤石软件有限公司 | 电子锁 |

Family Cites Families (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS5965164U (ja) * | 1982-10-26 | 1984-05-01 | 美和ロツク工業株式会社 | 扉錠における施解錠装置 |

| JP2002266531A (ja) * | 2001-12-21 | 2002-09-18 | Mikio Kuzuu | ダミー錠 |

| JP2005240405A (ja) * | 2004-02-26 | 2005-09-08 | Miwa Lock Co Ltd | 錠前の二重施錠機構 |

-

2007

- 2007-09-28 JP JP2007256021A patent/JP5111990B2/ja active Active

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN103132788A (zh) * | 2013-03-08 | 2013-06-05 | 苏州万盛亿五金锁具有限公司 | 一种门锁 |

| CN103132788B (zh) * | 2013-03-08 | 2015-10-21 | 苏州万盛亿五金锁具有限公司 | 一种门锁 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2009084873A (ja) | 2009-04-23 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US6225903B1 (en) | Alarm system armed and disarmed by a deadbolt on a door | |

| US7236085B1 (en) | Lock with remotely activated lockout feature | |

| CN101683833B (zh) | 用于车载副钥匙的钥匙槽装置 | |

| EP1898376A1 (en) | Passive disarming transceiver for security systems | |

| EP1933282B1 (en) | Wireless control of security system with key-operated key fob | |

| US8633799B1 (en) | Lock with remotely activated lockout feature | |

| GB2494229A (en) | A fastening device with remote monitoring | |

| JP5258250B2 (ja) | 錠前装置および施解錠方法 | |

| JPH02155095A (ja) | ドアデッドボルトインタロック式安全システム | |

| JP5111990B2 (ja) | 錠前装置および施解錠方法 | |

| EP1845053B1 (en) | Landing door device of elevator | |

| JP5000998B2 (ja) | 錠前装置および施解錠方法 | |

| JPH0751873B2 (ja) | 機械警備システムに連動する金庫扉開閉制御システム | |

| WO2010022457A1 (en) | A safe secure lock | |

| CN211115452U (zh) | 一种智能防尾随联动互锁安全门控制装置 | |

| JP5279431B2 (ja) | 錠前装置および施解錠方法 | |

| JP4897353B2 (ja) | 錠前装置および施解錠方法 | |

| JP4913413B2 (ja) | 施錠装置および施錠方法 | |

| JP2014067130A (ja) | 警備システム | |

| JP4261960B2 (ja) | 防犯装置 | |

| JP3253176U (ja) | ドア開放装置 | |

| US20220412122A1 (en) | Actuating handle and device for securing against break-ins | |

| JPH06215251A (ja) | 自動販売機の扉ロック装置 | |

| KR100858587B1 (ko) | 엘리베이터의 승강장 도어 장치 | |

| JP3085977U (ja) | 施錠装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20100924 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20120423 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120508 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120709 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120918 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20121010 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20151019 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5111990 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| S533 | Written request for registration of change of name |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |

|

| S533 | Written request for registration of change of name |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |

|

| R350 | Written notification of registration of transfer |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |