JP4795023B2 - ビタミンd化合物及びそれらの合成中間体の合成方法 - Google Patents

ビタミンd化合物及びそれらの合成中間体の合成方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4795023B2 JP4795023B2 JP2005517719A JP2005517719A JP4795023B2 JP 4795023 B2 JP4795023 B2 JP 4795023B2 JP 2005517719 A JP2005517719 A JP 2005517719A JP 2005517719 A JP2005517719 A JP 2005517719A JP 4795023 B2 JP4795023 B2 JP 4795023B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- carbon atoms

- contain

- substituted

- branched

- double

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Lifetime

Links

- -1 vitamin D compounds Chemical class 0.000 title claims description 91

- 229930003316 Vitamin D Natural products 0.000 title claims description 75

- QYSXJUFSXHHAJI-XFEUOLMDSA-N Vitamin D3 Natural products C1(/[C@@H]2CC[C@@H]([C@]2(CCC1)C)[C@H](C)CCCC(C)C)=C/C=C1\C[C@@H](O)CCC1=C QYSXJUFSXHHAJI-XFEUOLMDSA-N 0.000 title claims description 75

- 235000019166 vitamin D Nutrition 0.000 title claims description 75

- 239000011710 vitamin D Substances 0.000 title claims description 75

- 229940046008 vitamin d Drugs 0.000 title claims description 75

- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 53

- 239000000543 intermediate Substances 0.000 title description 23

- 230000002194 synthesizing effect Effects 0.000 title description 4

- 125000004432 carbon atom Chemical group C* 0.000 claims description 106

- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 87

- 125000000753 cycloalkyl group Chemical group 0.000 claims description 66

- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims description 61

- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims description 59

- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 58

- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 58

- 229910052736 halogen Inorganic materials 0.000 claims description 53

- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 48

- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims description 48

- 150000002367 halogens Chemical class 0.000 claims description 45

- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 claims description 42

- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 claims description 40

- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 38

- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 37

- 150000002576 ketones Chemical class 0.000 claims description 37

- 125000000623 heterocyclic group Chemical group 0.000 claims description 34

- 125000004434 sulfur atom Chemical group 0.000 claims description 31

- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N Phosphoric acid Chemical compound OP(O)(O)=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 28

- 239000011593 sulfur Chemical group 0.000 claims description 28

- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical group [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 27

- LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-M Bisulfite Chemical compound OS([O-])=O LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 26

- 125000005842 heteroatom Chemical group 0.000 claims description 26

- 125000004435 hydrogen atom Chemical group [H]* 0.000 claims description 26

- 125000004423 acyloxy group Chemical group 0.000 claims description 24

- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 24

- 150000002148 esters Chemical class 0.000 claims description 23

- 150000003710 vitamin D derivatives Chemical class 0.000 claims description 23

- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 20

- 150000001408 amides Chemical class 0.000 claims description 18

- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims description 15

- 229910000147 aluminium phosphate Inorganic materials 0.000 claims description 14

- 125000002915 carbonyl group Chemical group [*:2]C([*:1])=O 0.000 claims description 14

- OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N Phosphorus Chemical compound [P] OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 13

- 125000003178 carboxy group Chemical group [H]OC(*)=O 0.000 claims description 13

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 13

- 229910052698 phosphorus Inorganic materials 0.000 claims description 13

- 239000011574 phosphorus Substances 0.000 claims description 13

- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9

- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 claims description 9

- 125000002768 hydroxyalkyl group Chemical group 0.000 claims description 9

- 239000005557 antagonist Substances 0.000 claims description 7

- HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Chloroform Chemical compound ClC(Cl)Cl HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5

- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 claims description 5

- 239000002253 acid Substances 0.000 claims description 5

- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 5

- 125000004093 cyano group Chemical group *C#N 0.000 claims description 5

- 125000001188 haloalkyl group Chemical group 0.000 claims description 5

- 125000000449 nitro group Chemical group [O-][N+](*)=O 0.000 claims description 5

- QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N nitrogen group Chemical group [N] QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5

- 239000010452 phosphate Substances 0.000 claims description 5

- 125000002924 primary amino group Chemical group [H]N([H])* 0.000 claims description 5

- ISIJQEHRDSCQIU-UHFFFAOYSA-N tert-butyl 2,7-diazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate Chemical compound C1N(C(=O)OC(C)(C)C)CCCC11CNCC1 ISIJQEHRDSCQIU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5

- 150000003573 thiols Chemical class 0.000 claims description 5

- 125000000596 cyclohexenyl group Chemical group C1(=CCCCC1)* 0.000 claims description 4

- 230000036961 partial effect Effects 0.000 claims description 4

- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3

- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 3

- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 3

- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 3

- 238000005580 one pot reaction Methods 0.000 claims description 3

- 150000003457 sulfones Chemical class 0.000 claims description 3

- 125000005187 nonenyl group Chemical group C(=CCCCCCCC)* 0.000 claims description 2

- 125000004356 hydroxy functional group Chemical group O* 0.000 claims 11

- 150000001299 aldehydes Chemical class 0.000 claims 1

- UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N Benzene Chemical compound C1=CC=CC=C1 UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 57

- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 description 39

- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 37

- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 37

- 125000001424 substituent group Chemical group 0.000 description 35

- VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N n-Hexane Chemical compound CCCCCC VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 33

- WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N Tetrahydrofuran Chemical compound C1CCOC1 WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 29

- 125000002485 formyl group Chemical class [H]C(*)=O 0.000 description 28

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 25

- 239000002585 base Substances 0.000 description 22

- XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N Ethyl acetate Chemical compound CCOC(C)=O XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 21

- YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N Toluene Chemical compound CC1=CC=CC=C1 YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 18

- YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N tetrahydrofuran Natural products C=1C=COC=1 YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15

- 125000006239 protecting group Chemical group 0.000 description 14

- MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N N-Butyllithium Chemical compound [Li]CCCC MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12

- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 10

- 238000007086 side reaction Methods 0.000 description 10

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 9

- 150000003459 sulfonic acid esters Chemical class 0.000 description 9

- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 9

- JLLYLQLDYORLBB-UHFFFAOYSA-N 5-bromo-n-methylthiophene-2-sulfonamide Chemical compound CNS(=O)(=O)C1=CC=C(Br)S1 JLLYLQLDYORLBB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8

- RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N Diethyl ether Chemical compound CCOCC RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8

- LIEOCTLLGJCMHH-UHFFFAOYSA-N NP(O)(O)(O)[N+]([O-])=O Chemical compound NP(O)(O)(O)[N+]([O-])=O LIEOCTLLGJCMHH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8

- QOSMNYMQXIVWKY-UHFFFAOYSA-N Propyl levulinate Chemical compound CCCOC(=O)CCC(C)=O QOSMNYMQXIVWKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8

- 125000004494 ethyl ester group Chemical group 0.000 description 8

- 150000004702 methyl esters Chemical class 0.000 description 8

- MGJXBDMLVWIYOQ-UHFFFAOYSA-N methylazanide Chemical compound [NH-]C MGJXBDMLVWIYOQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8

- 239000012299 nitrogen atmosphere Substances 0.000 description 8

- QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N propionamide Chemical compound CCC(N)=O QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8

- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 8

- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 8

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8

- RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N 1,4-Dioxane Chemical compound C1COCCO1 RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7

- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7

- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 7

- 239000011541 reaction mixture Substances 0.000 description 7

- 239000000741 silica gel Substances 0.000 description 7

- 229910002027 silica gel Inorganic materials 0.000 description 7

- 150000003431 steroids Chemical class 0.000 description 7

- 238000006546 Horner-Wadsworth-Emmons reaction Methods 0.000 description 6

- IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N dihydroxy(oxo)silane Chemical compound O[Si](O)=O IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N lithium diisopropylamide Chemical compound [Li+].CC(C)[N-]C(C)C ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- 150000003014 phosphoric acid esters Chemical class 0.000 description 6

- 238000012746 preparative thin layer chromatography Methods 0.000 description 6

- WAOWQLJJQBDGQC-UHFFFAOYSA-N tetraazanium;tetrafluoride Chemical compound [NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[F-].[F-].[F-].[F-] WAOWQLJJQBDGQC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- 125000002777 acetyl group Chemical group [H]C([H])([H])C(*)=O 0.000 description 5

- 125000004429 atom Chemical group 0.000 description 5

- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 5

- BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N Methyl tert-butyl ether Chemical compound COC(C)(C)C BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N O-Xylene Chemical compound CC1=CC=CC=C1C CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 125000000217 alkyl group Chemical group 0.000 description 4

- 125000003236 benzoyl group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C(C([H])=C1[H])C(*)=O 0.000 description 4

- 150000002170 ethers Chemical class 0.000 description 4

- BYRPTKZOXNFFDB-UHFFFAOYSA-N lithium;bis(trimethylsilyl)azanide;oxolane Chemical compound [Li+].C1CCOC1.C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C BYRPTKZOXNFFDB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 239000012046 mixed solvent Substances 0.000 description 4

- 125000001981 tert-butyldimethylsilyl group Chemical group [H]C([H])([H])[Si]([H])(C([H])([H])[H])[*]C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H] 0.000 description 4

- 239000008096 xylene Substances 0.000 description 4

- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N Acetic acid Chemical compound CC(O)=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 229940126062 Compound A Drugs 0.000 description 3

- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- NLDMNSXOCDLTTB-UHFFFAOYSA-N Heterophylliin A Natural products O1C2COC(=O)C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3C3=C(O)C(O)=C(O)C=C3C(=O)OC2C(OC(=O)C=2C=C(O)C(O)=C(O)C=2)C(O)C1OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1 NLDMNSXOCDLTTB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M Lithium hydroxide Chemical compound [Li+].[OH-] WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3

- MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N Oxalic acid Chemical compound OC(=O)C(O)=O MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M Potassium hydroxide Chemical compound [OH-].[K+] KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3

- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3

- ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N Triethylamine Chemical compound CCN(CC)CC ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 125000002252 acyl group Chemical group 0.000 description 3

- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 3

- 238000004587 chromatography analysis Methods 0.000 description 3

- KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N citric acid Chemical compound OC(=O)CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 3

- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 3

- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 3

- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 3

- 238000006345 epimerization reaction Methods 0.000 description 3

- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 description 3

- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 3

- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 3

- 238000001727 in vivo Methods 0.000 description 3

- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 3

- YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N lithium bis(trimethylsilyl)amide Chemical compound [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 125000003808 silyl group Chemical group [H][Si]([H])([H])[*] 0.000 description 3

- 102000009310 vitamin D receptors Human genes 0.000 description 3

- 108050000156 vitamin D receptors Proteins 0.000 description 3

- WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N Bromine atom Chemical compound [Br] WKBOTKDWSSQWDR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N Fluorine Chemical compound FF PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N Fumaric acid Chemical compound OC(=O)\C=C\C(O)=O VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N 0.000 description 2

- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 2

- CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L Magnesium sulfate Chemical compound [Mg+2].[O-][S+2]([O-])([O-])[O-] CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2

- AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N Methanesulfonic acid Chemical compound CS(O)(=O)=O AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N Pyridine Chemical compound C1=CC=NC=C1 JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2

- PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N Sodium azide Chemical compound [Na+].[N-]=[N+]=[N-] PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N Sodium methoxide Chemical compound [Na+].[O-]C WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N Trichloro(2H)methane Chemical compound [2H]C(Cl)(Cl)Cl HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N 0.000 description 2

- DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N Trifluoroacetic acid Chemical compound OC(=O)C(F)(F)F DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 230000002378 acidificating effect Effects 0.000 description 2

- 235000001014 amino acid Nutrition 0.000 description 2

- 150000001413 amino acids Chemical class 0.000 description 2

- 230000003042 antagnostic effect Effects 0.000 description 2

- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 2

- GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N bromine Substances BrBr GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229910052794 bromium Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 2

- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 2

- 150000001721 carbon Chemical group 0.000 description 2

- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 2

- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 2

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2

- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 2

- 239000011737 fluorine Substances 0.000 description 2

- 150000007529 inorganic bases Chemical class 0.000 description 2

- PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N iodine Chemical compound II PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N methanoic acid Natural products OC=O BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 125000002496 methyl group Chemical group [H]C([H])([H])* 0.000 description 2

- 125000000325 methylidene group Chemical group [H]C([H])=* 0.000 description 2

- DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N methyllithium Chemical compound C[Li] DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 150000007530 organic bases Chemical class 0.000 description 2

- MPQXHAGKBWFSNV-UHFFFAOYSA-N oxidophosphanium Chemical class [PH3]=O MPQXHAGKBWFSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- NHKJPPKXDNZFBJ-UHFFFAOYSA-N phenyllithium Chemical compound [Li]C1=CC=CC=C1 NHKJPPKXDNZFBJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N potassium bis(trimethylsilyl)amide Chemical compound C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L potassium carbonate Chemical compound [K+].[K+].[O-]C([O-])=O BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2

- LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N potassium tert-butoxide Chemical compound [K+].CC(C)(C)[O-] LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- QHJWOSHIGFDANE-UHFFFAOYSA-N prop-2-enylphosphane Chemical compound PCC=C QHJWOSHIGFDANE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000012264 purified product Substances 0.000 description 2

- 238000003571 reporter gene assay Methods 0.000 description 2

- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 2

- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 2

- WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N sodium bis(trimethylsilyl)amide Chemical compound C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N sodium tert-butoxide Chemical compound [Na+].CC(C)(C)[O-] MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 2

- 238000001308 synthesis method Methods 0.000 description 2

- VZCYOOQTPOCHFL-UHFFFAOYSA-N trans-butenedioic acid Natural products OC(=O)C=CC(O)=O VZCYOOQTPOCHFL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N trimethylamine Chemical compound CN(C)C GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N triphenyl phosphite Chemical compound C=1C=CC=CC=1OP(OC=1C=CC=CC=1)OC1=CC=CC=C1 HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- YQTCQNIPQMJNTI-UHFFFAOYSA-N 2,2-dimethylpropan-1-one Chemical group CC(C)(C)[C]=O YQTCQNIPQMJNTI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- LBLYYCQCTBFVLH-UHFFFAOYSA-N 2-Methylbenzenesulfonic acid Chemical compound CC1=CC=CC=C1S(O)(=O)=O LBLYYCQCTBFVLH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- GRWKNBPOGBTZMN-UHFFFAOYSA-N 2-benzyl-3-phenylpropane-1,2-diamine Chemical compound C=1C=CC=CC=1CC(N)(CN)CC1=CC=CC=C1 GRWKNBPOGBTZMN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N 2-methylpyridine Chemical compound CC1=CC=CC=N1 BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000003903 2-propenyl group Chemical group [H]C([*])([H])C([H])=C([H])[H] 0.000 description 1

- BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N 3-azaniumyl-2-hydroxypropanoate Chemical compound NCC(O)C(O)=O BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- OSWFIVFLDKOXQC-UHFFFAOYSA-N 4-(3-methoxyphenyl)aniline Chemical compound COC1=CC=CC(C=2C=CC(N)=CC=2)=C1 OSWFIVFLDKOXQC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000004475 Arginine Substances 0.000 description 1

- KXDHJXZQYSOELW-UHFFFAOYSA-M Carbamate Chemical compound NC([O-])=O KXDHJXZQYSOELW-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1

- FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N Dextrotartaric acid Chemical compound OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N 0.000 description 1

- WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N Glutamic acid Natural products OC(=O)C(N)CCC(O)=O WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-P L-argininium(2+) Chemical compound NC(=[NH2+])NCCC[C@H]([NH3+])C(O)=O ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-P 0.000 description 1

- CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N L-aspartic acid Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N 0.000 description 1

- WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N L-glutamic acid Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N 0.000 description 1

- KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N L-lysine Chemical compound NCCCC[C@H](N)C(O)=O KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N 0.000 description 1

- KDXKERNSBIXSRK-UHFFFAOYSA-N Lysine Natural products NCCCCC(N)C(O)=O KDXKERNSBIXSRK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000004472 Lysine Substances 0.000 description 1

- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N Nitric acid Chemical compound O[N+]([O-])=O GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 102000004067 Osteocalcin Human genes 0.000 description 1

- 108090000573 Osteocalcin Proteins 0.000 description 1

- 102000003982 Parathyroid hormone Human genes 0.000 description 1

- 108090000445 Parathyroid hormone Proteins 0.000 description 1

- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N Propanedioic acid Natural products OC(=O)CC(O)=O OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N Sodium Chemical compound [Na] KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N Tartaric acid Natural products [H+].[H+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C([O-])=O FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 1

- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 1

- 229910052784 alkaline earth metal Inorganic materials 0.000 description 1

- 150000001342 alkaline earth metals Chemical class 0.000 description 1

- 150000001336 alkenes Chemical class 0.000 description 1

- 125000003342 alkenyl group Chemical group 0.000 description 1

- 150000001350 alkyl halides Chemical class 0.000 description 1

- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1

- 150000001450 anions Chemical class 0.000 description 1

- ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N arginine Natural products OC(=O)C(N)CCCNC(N)=N ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 235000009697 arginine Nutrition 0.000 description 1

- 235000003704 aspartic acid Nutrition 0.000 description 1

- SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N benzenesulfonic acid Chemical compound OS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229940092714 benzenesulfonic acid Drugs 0.000 description 1

- 125000001797 benzyl group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C(C([H])=C1[H])C([H])([H])* 0.000 description 1

- NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M benzyltrimethylammonium hydroxide Chemical compound [OH-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1 NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- OQFSQFPPLPISGP-UHFFFAOYSA-N beta-carboxyaspartic acid Natural products OC(=O)C(N)C(C(O)=O)C(O)=O OQFSQFPPLPISGP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 230000003913 calcium metabolism Effects 0.000 description 1

- 230000024245 cell differentiation Effects 0.000 description 1

- 230000010261 cell growth Effects 0.000 description 1

- 125000001309 chloro group Chemical group Cl* 0.000 description 1

- 125000002668 chloroacetyl group Chemical group ClCC(=O)* 0.000 description 1

- JNGZXGGOCLZBFB-IVCQMTBJSA-N compound E Chemical compound N([C@@H](C)C(=O)N[C@@H]1C(N(C)C2=CC=CC=C2C(C=2C=CC=CC=2)=N1)=O)C(=O)CC1=CC(F)=CC(F)=C1 JNGZXGGOCLZBFB-IVCQMTBJSA-N 0.000 description 1

- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1

- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1

- ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N diethanolamine Chemical compound OCCNCCO ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 230000008034 disappearance Effects 0.000 description 1

- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1

- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1

- 125000000219 ethylidene group Chemical group [H]C(=[*])C([H])([H])[H] 0.000 description 1

- BLHLJVCOVBYQQS-UHFFFAOYSA-N ethyllithium Chemical compound [Li]CC BLHLJVCOVBYQQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000001153 fluoro group Chemical group F* 0.000 description 1

- 235000019253 formic acid Nutrition 0.000 description 1

- 239000001530 fumaric acid Substances 0.000 description 1

- 235000011087 fumaric acid Nutrition 0.000 description 1

- 125000000524 functional group Chemical group 0.000 description 1

- 230000002496 gastric effect Effects 0.000 description 1

- 235000013922 glutamic acid Nutrition 0.000 description 1

- 239000004220 glutamic acid Substances 0.000 description 1

- 230000012010 growth Effects 0.000 description 1

- 125000005843 halogen group Chemical group 0.000 description 1

- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1

- XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N hydrogen iodide Chemical compound I XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229940071870 hydroiodic acid Drugs 0.000 description 1

- 230000002519 immonomodulatory effect Effects 0.000 description 1

- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1

- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 1

- 206010023497 kuru Diseases 0.000 description 1

- GUWHRJQTTVADPB-UHFFFAOYSA-N lithium azide Chemical compound [Li+].[N-]=[N+]=[N-] GUWHRJQTTVADPB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N lithium methoxide Chemical compound [Li+].[O-]C JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- OKQWJVDDJLAXSE-UHFFFAOYSA-M lithium;2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepine;chloride Chemical compound [Li+].[Cl-].C1CCCCN2CCCN=C21 OKQWJVDDJLAXSE-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N lithium;2-methylpropan-2-olate Chemical compound [Li+].CC(C)(C)[O-] LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- UBJFKNSINUCEAL-UHFFFAOYSA-N lithium;2-methylpropane Chemical compound [Li+].C[C-](C)C UBJFKNSINUCEAL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N lithium;ethanolate Chemical compound [Li+].CC[O-] AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 235000018977 lysine Nutrition 0.000 description 1

- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1

- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910052943 magnesium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1

- 235000019341 magnesium sulphate Nutrition 0.000 description 1

- VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N maleic acid Chemical compound OC(=O)\C=C/C(O)=O VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N 0.000 description 1

- 239000011976 maleic acid Substances 0.000 description 1

- 229940098779 methanesulfonic acid Drugs 0.000 description 1

- 125000004184 methoxymethyl group Chemical group [H]C([H])([H])OC([H])([H])* 0.000 description 1

- 125000004092 methylthiomethyl group Chemical group [H]C([H])([H])SC([H])([H])* 0.000 description 1

- 150000007522 mineralic acids Chemical class 0.000 description 1

- 229910017604 nitric acid Inorganic materials 0.000 description 1

- 238000007344 nucleophilic reaction Methods 0.000 description 1

- JRZJOMJEPLMPRA-UHFFFAOYSA-N olefin Natural products CCCCCCCC=C JRZJOMJEPLMPRA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 150000007524 organic acids Chemical class 0.000 description 1

- 235000005985 organic acids Nutrition 0.000 description 1

- 239000012044 organic layer Substances 0.000 description 1

- 230000011164 ossification Effects 0.000 description 1

- 235000006408 oxalic acid Nutrition 0.000 description 1

- JONKIUBSNSUGGZ-UHFFFAOYSA-N oxaphosphetane Chemical compound C1CPO1 JONKIUBSNSUGGZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- AUONHKJOIZSQGR-UHFFFAOYSA-N oxophosphane Chemical compound P=O AUONHKJOIZSQGR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000004430 oxygen atom Chemical group O* 0.000 description 1

- 125000006503 p-nitrobenzyl group Chemical group [H]C1=C([H])C(=C([H])C([H])=C1[N+]([O-])=O)C([H])([H])* 0.000 description 1

- 239000000199 parathyroid hormone Substances 0.000 description 1

- 229960001319 parathyroid hormone Drugs 0.000 description 1

- 125000001997 phenyl group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C(*)C([H])=C1[H] 0.000 description 1

- 150000003008 phosphonic acid esters Chemical class 0.000 description 1

- XYFCBTPGUUZFHI-UHFFFAOYSA-O phosphonium Chemical compound [PH4+] XYFCBTPGUUZFHI-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 1

- 150000004714 phosphonium salts Chemical class 0.000 description 1

- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1

- 230000001766 physiological effect Effects 0.000 description 1

- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 1

- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 1

- 229910000027 potassium carbonate Inorganic materials 0.000 description 1

- RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N potassium ethoxide Chemical compound [K+].CC[O-] RPDAUEIUDPHABB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- NTTOTNSKUYCDAV-UHFFFAOYSA-N potassium hydride Chemical compound [KH] NTTOTNSKUYCDAV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 229910000105 potassium hydride Inorganic materials 0.000 description 1

- BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N potassium methoxide Chemical compound [K+].[O-]C BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000000047 product Substances 0.000 description 1

- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1

- LVTJOONKWUXEFR-FZRMHRINSA-N protoneodioscin Natural products O(C[C@@H](CC[C@]1(O)[C@H](C)[C@@H]2[C@]3(C)[C@H]([C@H]4[C@@H]([C@]5(C)C(=CC4)C[C@@H](O[C@@H]4[C@H](O[C@H]6[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O6)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O6)[C@H](CO)O4)CC5)CC3)C[C@@H]2O1)C)[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1 LVTJOONKWUXEFR-FZRMHRINSA-N 0.000 description 1

- UMJSCPRVCHMLSP-UHFFFAOYSA-N pyridine Natural products COC1=CC=CN=C1 UMJSCPRVCHMLSP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1

- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1

- 229910000029 sodium carbonate Inorganic materials 0.000 description 1

- QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N sodium ethoxide Chemical compound [Na+].CC[O-] QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000012312 sodium hydride Substances 0.000 description 1

- 229910000104 sodium hydride Inorganic materials 0.000 description 1

- 125000002345 steroid group Chemical group 0.000 description 1

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1

- 239000011975 tartaric acid Substances 0.000 description 1

- 235000002906 tartaric acid Nutrition 0.000 description 1

- 125000000999 tert-butyl group Chemical group [H]C([H])([H])C(*)(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1

- 125000000037 tert-butyldiphenylsilyl group Chemical group [H]C1=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C1[Si]([H])([*]C(C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])C1=C([H])C([H])=C([H])C([H])=C1[H] 0.000 description 1

- FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M tetrabutylammonium fluoride Chemical compound [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- 125000001412 tetrahydropyranyl group Chemical group 0.000 description 1

- CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N tetramethylsilane Chemical compound C[Si](C)(C)C CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 125000004044 trifluoroacetyl group Chemical group FC(C(=O)*)(F)F 0.000 description 1

- 125000000025 triisopropylsilyl group Chemical group C(C)(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)* 0.000 description 1

- 125000000026 trimethylsilyl group Chemical group [H]C([H])([H])[Si]([*])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H] 0.000 description 1

- 210000004881 tumor cell Anatomy 0.000 description 1

- 108010017144 vitamin D 1-alpha hydroxylase Proteins 0.000 description 1

- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1

Classifications

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C07—ORGANIC CHEMISTRY

- C07C—ACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS

- C07C401/00—Irradiation products of cholesterol or its derivatives; Vitamin D derivatives, 9,10-seco cyclopenta[a]phenanthrene or analogues obtained by chemical preparation without irradiation

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS

- A61P3/00—Drugs for disorders of the metabolism

- A61P3/02—Nutrients, e.g. vitamins, minerals

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS

- A61P3/00—Drugs for disorders of the metabolism

- A61P3/12—Drugs for disorders of the metabolism for electrolyte homeostasis

- A61P3/14—Drugs for disorders of the metabolism for electrolyte homeostasis for calcium homeostasis

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS

- A61P35/00—Antineoplastic agents

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS

- A61P37/00—Drugs for immunological or allergic disorders

- A61P37/02—Immunomodulators

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C07—ORGANIC CHEMISTRY

- C07F—ACYCLIC, CARBOCYCLIC OR HETEROCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING ELEMENTS OTHER THAN CARBON, HYDROGEN, HALOGEN, OXYGEN, NITROGEN, SULFUR, SELENIUM OR TELLURIUM

- C07F7/00—Compounds containing elements of Groups 4 or 14 of the Periodic Table

- C07F7/02—Silicon compounds

- C07F7/08—Compounds having one or more C—Si linkages

- C07F7/18—Compounds having one or more C—Si linkages as well as one or more C—O—Si linkages

- C07F7/1804—Compounds having Si-O-C linkages

- C07F7/1872—Preparation; Treatments not provided for in C07F7/20

- C07F7/1892—Preparation; Treatments not provided for in C07F7/20 by reactions not provided for in C07F7/1876 - C07F7/1888

Landscapes

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Organic Chemistry (AREA)

- Health & Medical Sciences (AREA)

- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)

- Veterinary Medicine (AREA)

- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)

- Medicinal Chemistry (AREA)

- Pharmacology & Pharmacy (AREA)

- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)

- Animal Behavior & Ethology (AREA)

- General Health & Medical Sciences (AREA)

- Public Health (AREA)

- General Chemical & Material Sciences (AREA)

- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Immunology (AREA)

- Diabetes (AREA)

- Hematology (AREA)

- Obesity (AREA)

- Nutrition Science (AREA)

- Endocrinology (AREA)

- Rheumatology (AREA)

- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

- Furan Compounds (AREA)

Description

R1とR2は、それぞれ独立して、水素原子、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよく酸素、窒素、リン、ホウ素もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく置換されていてもよい直鎖もしくは分岐状炭化水素、または1以上の二重結合を含んでもよく酸素、窒素、リン、ホウ素もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく置換されていてもよい環状炭化水素を表し、あるいは、R1とR2とは、一緒になって、1以上の二重結合を含んでもよく酸素、窒素、リン、もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく置換されていてもよい環状炭化水素を形成する、ただし、R1とR2が同時に水素原子を表すことはない;

R3は、1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよく置換されていてもよい直鎖もしくは分岐状炭化水素、または、1以上の二重結合を含んでもよく置換されていてもよい環状炭化水素を表す)

の化合物もしくはその塩であることが好ましい。

好ましくは、R3は、1以上の2重結合を有していてもよい炭素数3〜10の環状炭化水素を表し、1以上のRaで置換されていてもよい;

好ましくは、Raは、ヒドロキシ、またはシアノ、またはカルボニル、またはカルボキシル、またはエステル、またはアミド、またはハロゲン、またはニトロ、またはアミノ、または亜リン酸、またはリン酸、またはリン酸エステル、またはスルフォン酸、またはスルフォン酸エステル、またはスルフォン酸アミド、またはチオール、または=O、または=CH2、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよく酸素もしくはイオウ原子が挿入されていてもよい炭素数1〜15の直鎖もしくは分岐状炭化水素、または炭素数1〜6のアシルオキシ、または1以上の二重結合を含んでもよい炭素数3〜15の環状炭化水素、または炭素数6〜14のアリール、または酸素、窒素およびイオウから選択される1つ以上のヘテロ原子を含有し1以上の二重結合を含んでもよい3〜15員のヘテロ環を表し、ここで、これらのエステル、アミド、直鎖もしくは分岐状炭化水素、環状炭化水素、アリール、ヘテロ環はそれ自身が、1以上のRbで置換されていてもよい;

好ましくは、Rbは、ハロゲン、または=O、またはヒドロキシ、または炭素数1〜6のアシルオキシ、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよい炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状炭化水素、または1以上の二重結合を含んでもよい炭素数3〜15の環状炭化水素、または炭素数6〜14のアリール、または酸素、窒素およびイオウから選択される1つ以上のヘテロ原子を含有し1以上の二重結合を含んでもよい3〜15員のヘテロ環を表し、ここで、これらの直鎖もしくは分岐状炭化水素、環状炭化水素、アリール、ヘテロ環は、それ自身が、ハロゲン、=O、ヒドロキシ、炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状ハロアルキルおよび炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状ヒドロキシアルキルから選択される1つ以上で置換されていてもよい。

R11とR12は、それぞれ独立して、水素原子、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよく、酸素、窒素、もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく、1以上のRcで置換されていてもよい炭素数1〜30の直鎖もしくは分岐状炭化水素を表し、ただし、R11とR12が同時に水素原子を表すことはなく;

R13とR14とは、同時に水素原子を表すか、あるいはR13とR14とが一緒になって単結合を形成する;

R15とR16とは、同時に水素原子を表すか、あるいはR15とR16とが一緒になって=CH2を形成する;

R17はハロゲン、またはヒドロキシを表す;

R18とR19とは、それぞれ独立して、水素原子、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよく酸素、窒素、もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく1以上のRcで置換されていてもよい炭素数1〜30の直鎖もしくは分岐状炭化水素を表し、あるいは、R18とR19とが一緒になって=O、または=CH2、または1以上の二重結合を含んでもよく1以上のRcで置換されていてもよい炭素数3〜8のスピロ炭化水素、または酸素、窒素およびイオウから選択される1つ以上のヘテロ原子を含有し1以上の二重結合を含んでもよく1以上のRcで置換されていてもよい3〜15員スピロヘテロ環を形成する;

Rcは、ヒドロキシ、またはシアノ、またはカルボニル、またはカルボキシル、またはエステル、またはアミド、またはハロゲン、またはニトロ、またはアミノ、または亜リン酸、またはリン酸、またはリン酸エステル、またはスルフォン酸、またはスルフォン酸エステル、またはスルフォン酸アミド、またはチオール、または=O、または=CH2、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよく酸素もしくはイオウ原子が挿入されていてもよい炭素数1〜15の直鎖もしくは分岐状炭化水素、または炭素数1〜6のアシルオキシ、または1以上の二重結合を含んでもよい炭素数3〜15の環状炭化水素、または炭素数6〜14のアリール、または酸素、窒素およびイオウから選択される1つ以上のヘテロ原子を含有し1以上の二重結合を含んでもよい3〜15員のヘテロ環を表し、ここで、これらのエステル、アミド、直鎖もしくは分岐状炭化水素、環状炭化水素、アリール、ヘテロ環はそれ自身が、1以上のRdで置換されていてもよい;

Rdは、ハロゲン、または=O、またはヒドロキシ、または炭素数1〜6のアシルオキシ、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよい炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状炭化水素、または1以上の二重結合を含んでもよい炭素数3〜15の環状炭化水素、または炭素数6〜14のアリール、または酸素、窒素およびイオウから選択される1つ以上のヘテロ原子を含有し1以上の二重結合を含んでもよい3〜15員のヘテロ環を表し、ここで、これらの直鎖もしくは分岐状炭化水素、環状炭化水素、アリール、ヘテロ環は、それ自身が、ハロゲン、=O、ヒドロキシ、炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状ハロアルキルおよび炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状ヒドロキシアルキルから選択される1つ以上で置換されていてもよい;

R20はハロゲン、またはヒドロキシを表す)

の化合物もしくはその塩であってもよい。

R5COR6

(式中

R5とR6は、それぞれ独立して、1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよく酸素、窒素、リン、ホウ素もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく置換されていてもよい直鎖もしくは分岐状炭化水素、または1以上の二重結合を含んでもよく酸素、窒素、リン、ホウ素もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく置換されていてもよい環状炭化水素を表し、あるいは、R5とR6とは、一緒になって、1以上の二重結合を含んでもよく酸素、窒素、リン、ホウ素もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく置換されていてもよい環状炭化水素を形成する)

の化合物又はその塩を意味する。

R7CHO

(式中、

R7は、1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよく酸素、窒素、リン、ホウ素もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく置換されていてもよい直鎖もしくは分岐状炭化水素、または1以上の二重結合を含んでもよく酸素、窒素、リン、ホウ素もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく置換されていてもよい環状炭化水素を表す)

の化合物又はその塩を意味する。

の化合物又はその塩を意味する。

1H NMRはJEOL製JMN−EX270型により、重水素化クロロホルム中、テトラメチルシラン(tetramethylsilane、TMS)を内部標準として測定した。NMRの記載は次の略号によった。s=singlet: d=doublet; t=triplet; m=multiplet; arom=aromatic; br=broad signal。

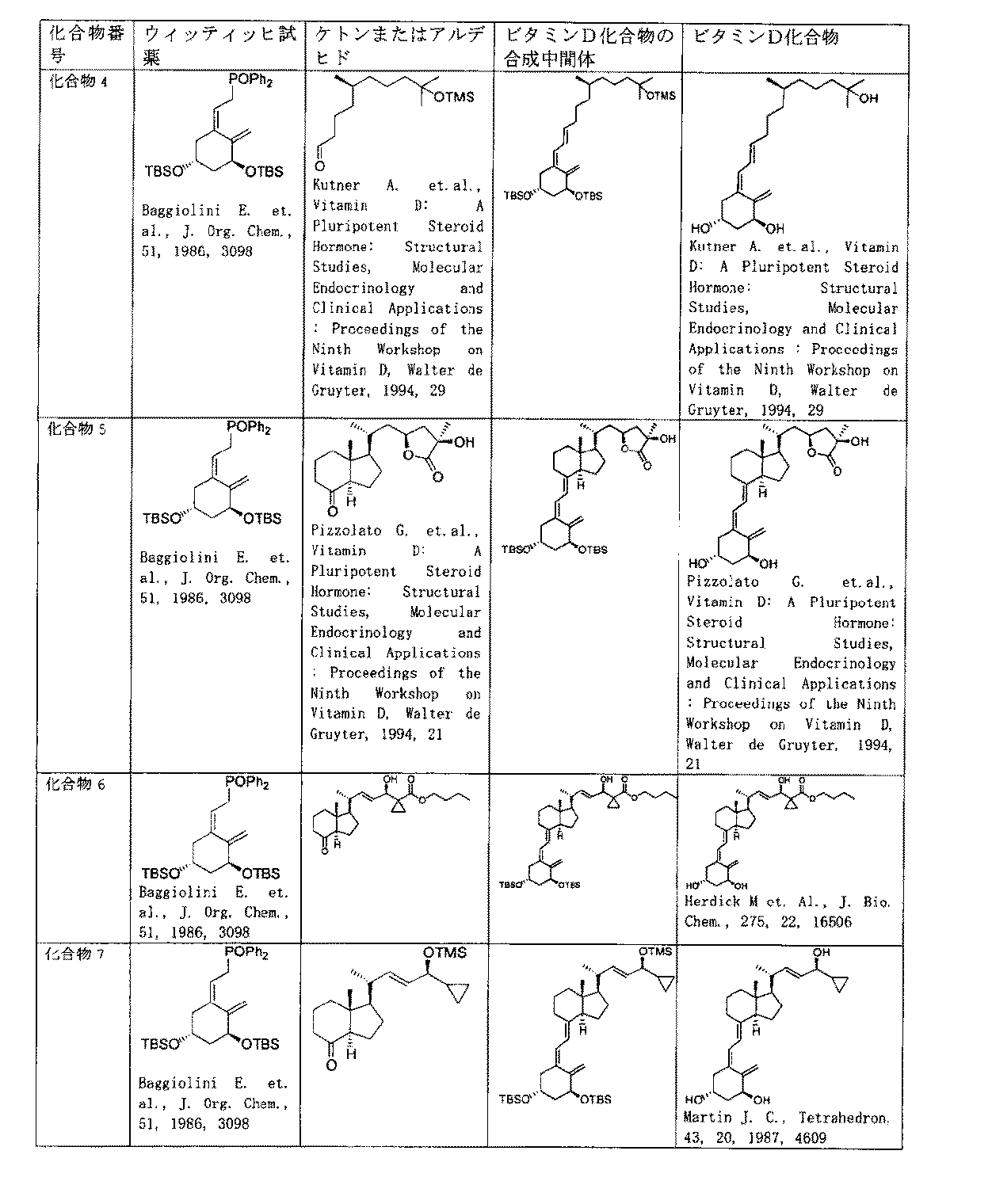

下記の表7、8記載の0.3Mケトンのベンゼン溶液(66.6μL、20μmol)および0.22M ウィッティッヒ試薬のベンゼン溶液(100μL、22μmol)を反応容器に加え、得られた混合物からベンゼンを留去し、さらに3時間減圧下にて乾燥した。得られた残渣を、窒素雰囲気下にて室温でテトラヒドロフラン200μLに溶解し、−20℃に冷却後、1M リチウムビストリメチルシリルアミドのテトラヒドロフラン溶液を、2μLずつ1秒おきに11回加えた(合計22μL、22μmol)。次いで、反応混合物を50℃で16時間攪拌した。反応後、溶媒を留去した。ここまでの操作はすべて同一容器で行った。得られた残渣を分取用プレパラティブTLC(シリカゲル(Merk、シリカゲル60)、展開溶媒として酢酸エチル:ヘキサン=1:20)で精製し、表7、8の「得られた化合物の収量、収率」欄記載の化合物A〜Fを合成した。化合物A〜Fは対応するビタミンD化合物の合成中間体である。合成原料であるウィッティッヒ試薬およびケトンは、表中に記載された文献記載の方法で合成できる。

化合物Bの1H NMR: 0.54(s, 3H), 1.20(s, 6H), 4.34-4.42(m, 2H), 4.92(s, 1H), 4.97(s, 1H), 5.83(s, 1H, J=11.2Hz), 6.21(s, 1H, J=11.2Hz)

化合物Cの1H NMR: 0.53(s, 3H), 1.20(s, 6H), 4.15-4.22(m, 1H), 4.37-4.42(m, 1H), 4.87(s, 1H), 5.17(s, 1H), 6.01(d, 1H, J=11.4Hz), 6.23(d, 1H, J=11.4Hz)

化合物Dの1H NMR: 0.54(s, 3H), 0.93(d, 3H, J=6.1Hz), 1.20(s, 6H), 4.01-4.10(m, 2H), 5.80(d, 1H, J=11.3Hz), 6.16(d, 1H, J=11.3Hz)

化合物Eの1H NMR: 0.52(s, 3H), 1.16(d, 3H, J=5.9Hz), 1.20(s, 6H), 3.17-3.22(m,1H), 3.28-3.36(m, 1H), 3.60-3.70(m, 1H), 4.17-4.23(m, 1H), 4.35-4.40(m, 1H), 4.86(s, 1H), 5.18(s, 1H), 6.02(d, 1H, J=13.0Hz), 6.22(d, 1H, J=13.0Hz)

化合物Fの1H NMR: 0.55(s, 3H), 1.07(d, 3H, J=5.8Hz), 3.10-3.20(m, 1H), 3.20-3.30(m, 1H), 3.50-3.60(m, 1H), 4.13-4.21(m, 1H), 4.34-4.40(m, 1H), 4.86(s, 1H), 5.19(m, 1H), 6.00(d, 1H, J=11.0Hz), 6.24(d, 1H, J=11.0Hz).

化合物A(12.5mg)を室温でテトラヒドロフラン(500μL)に溶解した。得られた溶液を攪拌しつつ、室温で1M n−テトラブチルアンモニウムフルオライド テトラヒドロフラン溶液(200μL)を加え、60℃にて1時間攪拌した。反応混合物に酢酸エチルを加え、得られた有機層を水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去し、残渣をプレパラティブTLC(シリカゲル(Merk シリカゲル60)、展開溶媒として酢酸エチル:ヘキサン=10:1)で精製し、表7の右端欄記載の目的とするビタミンD化合物(4.9mg、収率68%)を得た。

1H NMR: 0.54(s, 3H), 0.84(d, 3H, J=6.4Hz), 1.22(s, 6H), 2.29-2.35(m, 1H), 2.57-2.63(m, 1H), 2.78-2.85(m, 1H), 4.20-4.28(m, 1H), 4.39-4.46(m, 1H), 5.00(s, 1H), 5.32(s, 1H), 6.01(d, 1H, J=11.4Hz), 6.37(d, 1H, J=11.4Hz)

UV: λmax 266nm, λmin 229nm.

化合物B〜Fのそれぞれに対応するビタミンD化合物も、上記と同様の方法で調製できる。あるいは、他の公知の方法(例えばAG 50W-X4を用いる方法(Steroids, 67, 2002, 247))により、化合物B〜Fの保護基を取り除いてもよい。

表9記載の0.22M ウィッティッヒ試薬のベンゼン溶液(100μL、22μmol)を室温で反応容器に加え、室温でベンゼンを留去し、さらに室温で3時間減圧下にて乾燥した。得られた残渣を、室温で窒素雰囲気下にて、テトラヒドロフラン200μLに溶解し、表9記載のアルデヒドを室温で22μmol 加え、室温で撹拌混合後、−20℃に冷却した。上記の混合物の撹拌下、室温の1M リチウムビストリメチルシリルアミド テトラヒドロフラン溶液を2μLずつ1秒おきに11回加えた(合計22μL、22μmol)。次いで反応混合物を50℃で16時間攪拌した。反応後、溶媒を留去した。残渣を分取用プレパラティブTLC(シリカゲル(Merk、シリカゲル60)、展開溶媒として酢酸エチル:ヘキサン=1:20)で精製し化合物Gを得た。

化合物Gは対応するビタミンD化合物の合成中間体であり、公知の方法、例えばテトラアンモニウムフルオライドを用いる方法(Bioorg. Med. Chem. 9 (2001) 403)やAG 50W-X4を用いる方法(Steroids, 67, 2002, 247)等により、保護基を取り除いて目的とするビタミンD化合物を得ることができる。

表10記載の0.3Mケトンのベンゼン溶液(66.6μL、20μmol)および0.22M ウィッティッヒ試薬のベンゼン溶液 (100μL、22μmol)を反応容器に室温で加え、得られた混合物からベンゼンを室温で留去し、さらに3時間減圧下にて室温で乾燥した。得られた残渣を、室温で窒素雰囲気下にてテトラヒドロフラン200μLに溶解し室温にて、上記の混合物の撹拌下、室温の1M リチウムビストリメチルシリルアミド テトラヒドロフラン溶液を2μLずつ1秒おきに11回加えて(合計22μL、22μmol)撹拌混合した。次いで反応混合物を50℃で16時間攪拌した。反応後、溶媒を留去した。残渣を分取用プレパラティブTLC(シリカゲル(Merk、シリカゲル60)、展開溶媒として酢酸エチル:ヘキサン=1:20)で精製し化合物Hを得た。

合成原料であるケトンは、表中に記載された文献記載の方法で合成できる。

表11記載の0.22M ウィッティッヒ試薬のベンゼン溶液 (100μL、22μmol)を室温で反応容器に加え、室温でベンゼンを留去し、さらに室温で3時間減圧下にて乾燥した。得られた残渣を、室温で窒素雰囲気下にてテトラヒドロフラン200μLに溶解し、表11記載のアルデヒドを室温で22μmol 加え、室温にて、上記の混合物の撹拌下、室温の1M リチウムビストリメチルシリルアミド テトラヒドロフラン溶液を2μLずつ1秒おきに11回加えた(合計22μL、22μmol)。次いで反応混合物を50℃で16時間攪拌した。反応後、溶媒を留去した。残渣を分取用プレパラティブTLC(シリカゲル(Merk、シリカゲル60)、展開溶媒として酢酸エチル:ヘキサン=1:20)で精製し化合物Gを得た。

化合物Gは対応するビタミンD化合物の合成中間体であり、公知の方法、例えばテトラアンモニウムフルオライドを用いる方法(Bioorg. Med. Chem. 9 (2001) 403)、AG 50W-X4を用いる方法(Steroids, 67, 2002, 247)により、保護基を取り除いて目的とするビタミンD化合物を得ることができる。

表12記載の0.3Mケトンのベンゼン溶液(66.6μL、20μmol)および0.22M ウィッティッヒ試薬のベンゼン溶液(100μL、22μmol)を室温で反応容器に加え、得られた混合物からベンゼンを室温で留去し、さらに3時間減圧下にて室温で乾燥した。得られた残渣を、室温で窒素雰囲気下にてテトラヒドロフラン200μLに溶解し、−20℃に冷却した。得られた混合物を攪拌下、室温の1.58M n-ブチルリチウムのヘキサン溶液を−20℃で13.9μLを5分に渡って加えた。次いで反応混合物を−20℃で2時間攪拌後、ゆっくり室温へ昇温し、さらに室温で2時間攪拌した。反応後、溶媒を留去した。残渣を分取用プレパラティブTLC(シリカゲル(Merk、シリカゲル60)、展開溶媒として酢酸エチル:ヘキサン=1:20)で精製し化合物Hを得た。

化合物Hは対応するビタミンD化合物の合成中間体であり、公知の方法、例えばテトラアンモニウムフルオライドを用いる方法(Bioorg. Med. Chem. 9 (2001) 403)、AG 50W-X4を用いる方法(Steroids, 67, 2002, 247)により、保護基を取り除いて目的とするビタミンD化合物を得ることができる。

Claims (12)

- 一般式(I):

R 1 とR 2 は、それぞれ独立して、水素原子、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよく酸素、窒素、リン、ホウ素もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく置換されていてもよい直鎖もしくは分岐状炭化水素、または1以上の二重結合を含んでもよく酸素、窒素、リン、ホウ素もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく置換されていてもよい環状炭化水素を表し、あるいは、R 1 とR 2 とは、一緒になって、1以上の二重結合を含んでもよく酸素、窒素、リン、もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく置換されていてもよい環状炭化水素を形成する、ただし、R 1 とR 2 が同時に水素原子を表すことはない;

R 3 は、1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよい直鎖もしくは分岐状炭化水素、または、1以上の二重結合を含んでもよく置換されていてもよい環状炭化水素を表す)

のビタミンD化合物の製造方法であって、一般式(II):

のケトン、または、一般式(III):

のアルデヒドを、一般式(IV):

のウィッティッヒ試薬とを混合し、得られた混合物に、塩基を加える工程を含む方法。 - ワンポットで行う、請求項1記載の方法。

- 塩基が−20℃から室温までの温度で添加される、請求項1または2に記載の方法。

- R1とR2 によりそれぞれ独立して表される直鎖もしくは分岐状炭化水素の炭素数が1〜30であり、R 1 とR 2 によりそれぞれ独立して表される環状炭化水素の炭素数が3〜15であり、R1とR2 が一緒になって形成する環状炭化水素の炭素数が3〜15であり、いずれも、1以上のRaで置換されていてもよく;

R3 により表される環状炭化水素の炭素数が3〜10であり、1以上のRaで置換されていてもよく;

Ra が、ヒドロキシ、またはシアノ、またはカルボニル、またはカルボキシル、またはエステル、またはアミド、またはハロゲン、またはニトロ、またはアミノ、または亜リン酸、またはリン酸、またはリン酸エステル、またはスルフォン酸、またはスルフォン酸エステル、またはスルフォン酸アミド、またはチオール、または=O、または=CH2、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよく酸素もしくはイオウ原子が挿入されていてもよい炭素数1〜15の直鎖もしくは分岐状炭化水素、または炭素数1〜6のアシルオキシ、または1以上の二重結合を含んでもよい炭素数3〜15の環状炭化水素、または炭素数6〜14のアリール、または酸素、窒素およびイオウから選択される1つ以上のヘテロ原子を含有し1以上の二重結合を含んでもよい3〜15員のヘテロ環を表し、ここで、これらのエステル、アミド、直鎖もしくは分岐状炭化水素、環状炭化水素、アリール、ヘテロ環はそれ自身が、1以上のRbで置換されていてもよい;

Rb が、ハロゲン、または=O、またはヒドロキシ、または炭素数1〜6のアシルオキシ、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよい炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状炭化水素、または1以上の二重結合を含んでもよい炭素数3〜15の環状炭化水素、または炭素数6〜14のアリール、または酸素、窒素およびイオウから選択される1つ以上のヘテロ原子を含有し1以上の二重結合を含んでもよい3〜15員のヘテロ環を表し、ここで、これらの直鎖もしくは分岐状炭化水素、環状炭化水素、アリール、ヘテロ環は、それ自身が、ハロゲン、=O、ヒドロキシ、炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状ハロアルキルおよび炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状ヒドロキシアルキルから選択される1つ以上で置換されていてもよい、請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法。 - R 1 とR 2 が、それぞれ独立して、水素原子、または1以上の二重結合を含んでもよい炭素数3〜15の環状炭化水素を表し、ここで、環状炭化水素は、1以上のR a で置換されていてもよく、あるいは、R 1 とR 2 とが、一緒になって、1以上の二重結合を含んでもよい炭素数3〜15の環状炭化水素を形成し、ここで、環状炭化水素は、1以上のR a で置換されていてもよく;

R 3 が、1以上の2重結合を有していてもよい炭素数3〜10の環状炭化水素を表し、1以上のR a で置換されていてもよく;

R a が、ヒドロキシ、またはシアノ、またはカルボニル、またはカルボキシル、またはエステル、またはアミド、またはハロゲン、またはニトロ、またはアミノ、または亜リン酸、またはリン酸、またはリン酸エステル、またはスルフォン酸、またはスルフォン酸エステル、またはスルフォン酸アミド、またはチオール、または=O、または=CH 2 、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよく酸素もしくはイオウ原子が挿入されていてもよい炭素数1〜15の直鎖もしくは分岐状炭化水素、または炭素数1〜6のアシルオキシ、または1以上の二重結合を含んでもよい炭素数3〜15の環状炭化水素、または炭素数6〜14のアリール、または酸素、窒素およびイオウから選択される1つ以上のヘテロ原子を含有し1以上の二重結合を含んでもよい3〜15員のヘテロ環を表し、ここで、これらのエステル、アミド、直鎖もしくは分岐状炭化水素、環状炭化水素、アリール、ヘテロ環はそれ自身が、1以上のR b で置換されていてもよく;

R b が、ハロゲン、または=O、またはヒドロキシ、または炭素数1〜6のアシルオキシ、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよい炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状炭化水素、または1以上の二重結合を含んでもよい炭素数3〜15の環状炭化水素、または炭素数6〜14のアリール、または酸素、窒素およびイオウから選択される1つ以上のヘテロ原子を含有し1以上の二重結合を含んでもよい3〜15員のヘテロ環を表し、ここで、これらの直鎖もしくは分岐状炭化水素、環状炭化水素、アリール、ヘテロ環は、それ自身が、ハロゲン、=O、ヒドロキシ、炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状ハロアルキルおよび炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状ヒドロキシアルキルから選択される1つ以上で置換されていてもよい、請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法。 - R 1 とR 2 が一緒になって形成する環状炭化水素が、1以上のRaで置換されたビシクロ[4.3.0]ノナニルまたは1以上のRaで置換されたビシクロ[4.3.0]ノネニルである、請求項5に記載の方法。

- R3が、1以上のRaで置換されたシクロヘキサニルまたは1以上のRaで置換されたシクロヘキセニルを表す、請求項5または6に記載の方法。

- 一般式(I)の化合物が、ビタミンD作用あるいはビタミンDに対するアンタゴニスト作用を有する、請求項4〜7のいずれか1項に記載の方法。

- ビタミンD化合物が一般式(V):

R11とR12は、それぞれ独立して、水素原子、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよく、酸素、窒素、もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく、1以上のRcで置換されていてもよい炭素数1〜30の直鎖もしくは分岐状炭化水素を表し、ただし、R11とR12が同時に水素原子を表すことはなく;

R13とR14とは、同時に水素原子を表すか、あるいはR13とR14とが一緒になって単結合を形成する;

R15とR16とは、同時に水素原子を表すか、あるいはR15とR16とが一緒になって=CH2を形成する;

R17はハロゲン、またはヒドロキシを表す;

R18とR19とは、それぞれ独立して、水素原子、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよく酸素、窒素、もしくはイオウ原子が挿入されていてもよく1以上のRcで置換されていてもよい炭素数1〜30の直鎖もしくは分岐状炭化水素を表し、あるいは、R18とR19とが一緒になって=O、または=CH2、または1以上の二重結合を含んでもよく1以上のRcで置換されていてもよい炭素数3〜8のスピロ炭化水素、または酸素、窒素およびイオウから選択される1つ以上のヘテロ原子を含有し1以上の二重結合を含んでもよく1以上のRcで置換されていてもよい3〜15員スピロヘテロ環を形成する;

Rcは、ヒドロキシ、またはシアノ、またはカルボニル、またはカルボキシル、またはエステル、またはアミド、またはハロゲン、またはニトロ、またはアミノ、または亜リン酸、またはリン酸、またはリン酸エステル、またはスルフォン酸、またはスルフォン酸エステル、またはスルフォン酸アミド、またはチオール、または=O、または=CH2、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよく酸素もしくはイオウ原子が挿入されていてもよい炭素数1〜15の直鎖もしくは分岐状炭化水素、または炭素数1〜6のアシルオキシ、または1以上の二重結合を含んでもよい炭素数3〜15の環状炭化水素、または炭素数6〜14のアリール、または酸素、窒素およびイオウから選択される1つ以上のヘテロ原子を含有し1以上の二重結合を含んでもよい3〜15員のヘテロ環を表し、ここで、これらのエステル、アミド、直鎖もしくは分岐状炭化水素、環状炭化水素、アリール、ヘテロ環はそれ自身が、1以上のRdで置換されていてもよい;

Rdは、ハロゲン、または=O、またはヒドロキシ、または炭素数1〜6のアシルオキシ、または1以上の二重もしくは三重結合を含んでもよい炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状炭化水素、または1以上の二重結合を含んでもよい炭素数3〜15の環状炭化水素、または炭素数6〜14のアリール、または酸素、窒素およびイオウから選択される1つ以上のヘテロ原子を含有し1以上の二重結合を含んでもよい3〜15員のヘテロ環を表し、ここで、これらの直鎖もしくは分岐状炭化水素、環状炭化水素、アリール、ヘテロ環は、それ自身が、ハロゲン、=O、ヒドロキシ、炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状ハロアルキルおよび炭素数1〜6の直鎖もしくは分岐状ヒドロキシアルキルから選択される1つ以上で置換されていてもよい;

R20はハロゲン、またはヒドロキシを表す)

の化合物もしくはその塩である、請求項1〜3のいずれか1項に記載の方法。 - 式(V)の化合物が、ビタミンD作用あるいはビタミンDに対するアンタゴニスト作用を有する、請求項9に記載の方法。

- ビタミンD化合物が、ビタミンD作用あるいはビタミンDに対するアンタゴニスト作用を有する、請求項11に記載の方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2005517719A JP4795023B2 (ja) | 2004-02-03 | 2005-02-03 | ビタミンd化合物及びそれらの合成中間体の合成方法 |

Applications Claiming Priority (4)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004026291 | 2004-02-03 | ||

| JP2004026291 | 2004-02-03 | ||

| JP2005517719A JP4795023B2 (ja) | 2004-02-03 | 2005-02-03 | ビタミンd化合物及びそれらの合成中間体の合成方法 |

| PCT/JP2005/001586 WO2005074389A2 (ja) | 2004-02-03 | 2005-02-03 | ビタミンd化合物及びそれらの合成中間体の合成方法 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JPWO2005074389A1 JPWO2005074389A1 (ja) | 2007-09-13 |

| JP4795023B2 true JP4795023B2 (ja) | 2011-10-19 |

Family

ID=34835841

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2005517719A Expired - Lifetime JP4795023B2 (ja) | 2004-02-03 | 2005-02-03 | ビタミンd化合物及びそれらの合成中間体の合成方法 |

Country Status (3)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US9221753B2 (ja) |

| JP (1) | JP4795023B2 (ja) |

| WO (1) | WO2005074389A2 (ja) |

Families Citing this family (8)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| EP2046737B1 (en) * | 2006-04-06 | 2011-09-07 | Wisconsin Alumni Research Foundation | 2-methylene-1 alpha,25-dihydroxy-19,21-dinorvitamin d3 analogs and uses thereof |

| WO2008035207A2 (en) * | 2006-04-06 | 2008-03-27 | Wisconsin Alumni Research Foundation | 2-methylene-1alpha-hydroxy-19,21-dinorvitamin d3 analogs and uses thereof |

| MX2009002337A (es) * | 2006-08-29 | 2009-03-20 | Teva Pharma | Composiciones farmacologicamente estables que incluyen compuestos que contienen vitamina d y corticosteroides con compatibilidad con bajo ph. |

| US20080171728A1 (en) * | 2007-01-12 | 2008-07-17 | Quatrx Pharmaceuticals Co. | Efficient Process for Preparing Steroids and Vitamin D Derivatives With the Unnatural Configuration at C20 (20 Alpha-Methyl) from Pregnenolone |

| EP2376508A4 (en) * | 2008-11-26 | 2012-06-13 | Cytochroma Inc | PROCESS FOR SYNTHESIS OF VITAMIN D ANALOGUE |

| US20120184514A1 (en) * | 2009-07-01 | 2012-07-19 | Vitamin Derivatives Inc. | Vitamin d compounds and methods for preparing same |

| US9416102B2 (en) * | 2013-01-23 | 2016-08-16 | Wisconsin Alumni Research Foundation | (22E)-2-methylene-22-dehydro-1α,24,25-trihydroxy-19-nor-vitamin D3 analogs |

| KR102472541B1 (ko) * | 2019-11-27 | 2022-11-30 | 연성정밀화학(주) | 막사칼시톨의 제조방법 및 그를 위한 중간체 |

Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH029861A (ja) * | 1988-01-20 | 1990-01-12 | F Hoffmann La Roche Ag | 16―デヒドロ―ビタミンd↓3誘導体 |

| JPH0317019A (ja) * | 1989-05-18 | 1991-01-25 | F Hoffmann La Roche Ag | 製薬学的組成物 |

| JPH10316652A (ja) * | 1997-05-02 | 1998-12-02 | Duphar Internatl Res Bv | 16−デヒドロビタミンd化合物の製造方法 |

| JP2000510875A (ja) * | 1997-04-28 | 2000-08-22 | エフ・ホフマン−ラ ロシュ アーゲー | ビスc−20側鎖を有するビタミンd▲下3▼類似体 |

| JP2003505447A (ja) * | 1999-07-23 | 2003-02-12 | シエーリング アクチエンゲゼルシャフト | 側鎖中に環状基礎構造を有する新規ビタミンd誘導体、その製造方法および中間体、並びに医薬剤の製造のための使用 |

Family Cites Families (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| PE28297A1 (es) | 1995-01-26 | 1997-08-20 | Hoffmann La Roche | Empleo dermatologico de derivados de vitamina d |

| US6030962A (en) | 1997-04-28 | 2000-02-29 | Synttex (U.S.A.) Inc. | Vitamin D3 analogs with bis C-20 side chains |

-

2005

- 2005-02-03 US US10/588,201 patent/US9221753B2/en active Active

- 2005-02-03 JP JP2005517719A patent/JP4795023B2/ja not_active Expired - Lifetime

- 2005-02-03 WO PCT/JP2005/001586 patent/WO2005074389A2/ja not_active Ceased

Patent Citations (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH029861A (ja) * | 1988-01-20 | 1990-01-12 | F Hoffmann La Roche Ag | 16―デヒドロ―ビタミンd↓3誘導体 |

| JPH0317019A (ja) * | 1989-05-18 | 1991-01-25 | F Hoffmann La Roche Ag | 製薬学的組成物 |

| JP2000510875A (ja) * | 1997-04-28 | 2000-08-22 | エフ・ホフマン−ラ ロシュ アーゲー | ビスc−20側鎖を有するビタミンd▲下3▼類似体 |

| JPH10316652A (ja) * | 1997-05-02 | 1998-12-02 | Duphar Internatl Res Bv | 16−デヒドロビタミンd化合物の製造方法 |

| JP2003505447A (ja) * | 1999-07-23 | 2003-02-12 | シエーリング アクチエンゲゼルシャフト | 側鎖中に環状基礎構造を有する新規ビタミンd誘導体、その製造方法および中間体、並びに医薬剤の製造のための使用 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US9221753B2 (en) | 2015-12-29 |

| WO2005074389A2 (ja) | 2005-08-18 |

| WO2005074389A3 (ja) | 2005-10-06 |

| JPWO2005074389A1 (ja) | 2007-09-13 |

| US20070135394A1 (en) | 2007-06-14 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP2648845B2 (ja) | 19−ノル−ビタミンd化合物の製造方法及びそれに用いる中間体 | |

| JP6174575B2 (ja) | ベラプロストの製造方法 | |

| AU3156700A (en) | 16-halogen-epothilone derivatives, method for producing them and their pharmaceutical use | |

| JP7209897B2 (ja) | Crbnタンパク質モジュレーターとしての二環式化合物 | |

| US6716864B2 (en) | Interheteroaryl 7-oxabicyclic [2.2.1]heptane oxazoles as prostaglandin F2α antagonists | |

| BR122020014933B1 (pt) | Compostos, composições farmacêuticas, benzenossulfonatos, forma a de ácido ptoluenossulfônico, forma b de ácido p-toluenssulfônico, forma i do ácido naftalenodissulfônico e forma ii do ácido naftalendissulfônico | |

| US5719297A (en) | Vitamin D3 derivatives and production process thereof | |

| JP4795023B2 (ja) | ビタミンd化合物及びそれらの合成中間体の合成方法 | |

| JP2002536450A (ja) | エポチロン誘導体、それらの製造方法、及びそれらの医薬としての使用 | |

| US6043385A (en) | Vitamin D derivatives | |

| US6407250B1 (en) | Interphenylene 7-oxabicyclic [2.2.1] heptane oxazoles as prostaglandin F2a antagonists | |

| US6369089B1 (en) | Interheteroaryl 7-oxabicyclic [2.2.1]heptane oxazoles as prostaglandin F2α antagonists | |

| AU2001292595A1 (en) | Interphenylene 7-oxabicyclic[2.2.1]heptane oxazoles as prostaglandin F2a antagonists | |

| SE453294B (sv) | Prostacykliner, forfarande for deras framstellning samt farmaceutiska preparat innehallande nemnda foreningar med antisekretorisk, antiulcerogen och blodtryckssenkande verkan | |

| CN104829510A (zh) | 23-炔-维生素d3衍生物 | |

| Mikołajczyk et al. | Stereoselective synthesis of both enantiomers of P-chirogenic 2-oxo-2-thio-1, 3, 2-oxazaphosphorinane tetramethylammonium salt as key precursors to structurally diverse chiral derivatives | |

| JP3595025B2 (ja) | ビタミンd3 誘導体およびその製造法 | |

| JP3608843B2 (ja) | ビタミンd3 誘導体およびその製造法 | |

| JPH07165739A (ja) | 2,2−二置換グリセロールおよびグリセロール類似化合物 | |

| JP3590450B2 (ja) | ビタミンd3 誘導体およびその製造法 | |

| JP4240286B2 (ja) | 新規アミノアルコール誘導体、製造方法、及びその利用方法 | |

| JP3758707B2 (ja) | (−)−トランス−クマウシンの製法および新規中間体 | |

| JPH03151375A (ja) | シクロペンタン誘導体およびその中間体 | |

| WO2003104238A1 (ja) | 抗腫瘍活性を有する新規化合物、およびその製造方法 | |

| PT912517E (pt) | Metodo de preparacao de inibidores de fosfodiesterase iv |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20080201 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20110314 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110513 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20110628 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20110727 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4795023 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140805 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140805 Year of fee payment: 3 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| EXPY | Cancellation because of completion of term |