JP4722480B2 - 糖タンパク質viドメインを含むイムノアドヘシン - Google Patents

糖タンパク質viドメインを含むイムノアドヘシン Download PDFInfo

- Publication number

- JP4722480B2 JP4722480B2 JP2004511349A JP2004511349A JP4722480B2 JP 4722480 B2 JP4722480 B2 JP 4722480B2 JP 2004511349 A JP2004511349 A JP 2004511349A JP 2004511349 A JP2004511349 A JP 2004511349A JP 4722480 B2 JP4722480 B2 JP 4722480B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- gpvi

- collagen

- fusion protein

- platelet

- protein

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Lifetime

Links

- 102000003886 Glycoproteins Human genes 0.000 title claims abstract description 36

- 108090000288 Glycoproteins Proteins 0.000 title claims abstract description 36

- 229920001436 collagen Polymers 0.000 claims abstract description 210

- 102000008186 Collagen Human genes 0.000 claims abstract description 190

- 108010035532 Collagen Proteins 0.000 claims abstract description 190

- 102000037865 fusion proteins Human genes 0.000 claims abstract description 125

- 108020001507 fusion proteins Proteins 0.000 claims abstract description 125

- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 68

- 108090000765 processed proteins & peptides Proteins 0.000 claims abstract description 16

- 229920001184 polypeptide Polymers 0.000 claims abstract description 15

- 102000004196 processed proteins & peptides Human genes 0.000 claims abstract description 15

- 108060003951 Immunoglobulin Proteins 0.000 claims abstract description 12

- 102000018358 immunoglobulin Human genes 0.000 claims abstract description 12

- 125000003275 alpha amino acid group Chemical group 0.000 claims abstract 9

- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 claims description 46

- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 claims description 46

- 208000010110 spontaneous platelet aggregation Diseases 0.000 claims description 45

- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 36

- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 34

- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims description 34

- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 claims description 33

- 206010012601 diabetes mellitus Diseases 0.000 claims description 31

- 238000000338 in vitro Methods 0.000 claims description 30

- 230000003902 lesion Effects 0.000 claims description 29

- 201000001320 Atherosclerosis Diseases 0.000 claims description 25

- 206010003210 Arteriosclerosis Diseases 0.000 claims description 24

- 208000037260 Atherosclerotic Plaque Diseases 0.000 claims description 21

- 238000012216 screening Methods 0.000 claims description 21

- 238000011282 treatment Methods 0.000 claims description 21

- 150000007523 nucleic acids Chemical class 0.000 claims description 19

- 150000001413 amino acids Chemical class 0.000 claims description 18

- 239000008194 pharmaceutical composition Substances 0.000 claims description 18

- 102100038394 Platelet glycoprotein VI Human genes 0.000 claims description 14

- 230000003143 atherosclerotic effect Effects 0.000 claims description 14

- 108020004707 nucleic acids Proteins 0.000 claims description 13

- 102000039446 nucleic acids Human genes 0.000 claims description 13

- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims description 12

- 208000011580 syndromic disease Diseases 0.000 claims description 12

- 230000001404 mediated effect Effects 0.000 claims description 11

- 238000001361 intraarterial administration Methods 0.000 claims description 10

- 230000010118 platelet activation Effects 0.000 claims description 9

- 230000002265 prevention Effects 0.000 claims description 8

- 239000000178 monomer Substances 0.000 claims description 7

- 208000010125 myocardial infarction Diseases 0.000 claims description 7

- FWMNVWWHGCHHJJ-SKKKGAJSSA-N 4-amino-1-[(2r)-6-amino-2-[[(2r)-2-[[(2r)-2-[[(2r)-2-amino-3-phenylpropanoyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]hexanoyl]piperidine-4-carboxylic acid Chemical compound C([C@H](C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCCCN)C(=O)N1CCC(N)(CC1)C(O)=O)NC(=O)[C@H](N)CC=1C=CC=CC=1)C1=CC=CC=C1 FWMNVWWHGCHHJJ-SKKKGAJSSA-N 0.000 claims description 6

- 238000001990 intravenous administration Methods 0.000 claims description 6

- 206010003178 Arterial thrombosis Diseases 0.000 claims description 5

- 238000012217 deletion Methods 0.000 claims description 5

- 230000037430 deletion Effects 0.000 claims description 5

- 239000013598 vector Substances 0.000 claims description 5

- 208000004476 Acute Coronary Syndrome Diseases 0.000 claims description 4

- 238000007792 addition Methods 0.000 claims description 4

- 239000002552 dosage form Substances 0.000 claims description 4

- 230000002163 immunogen Effects 0.000 claims description 3

- 208000034189 Sclerosis Diseases 0.000 claims description 2

- 125000000539 amino acid group Chemical group 0.000 claims description 2

- 210000001367 artery Anatomy 0.000 claims description 2

- 238000007912 intraperitoneal administration Methods 0.000 claims description 2

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 2

- 101710194982 Platelet glycoprotein VI Proteins 0.000 claims 7

- 239000000710 homodimer Substances 0.000 claims 6

- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 claims 3

- 108010062266 glycyl-glycyl-argininal Proteins 0.000 claims 2

- HQRHFUYMGCHHJS-LURJTMIESA-N Gly-Gly-Arg Chemical compound NCC(=O)NCC(=O)N[C@H](C(O)=O)CCCN=C(N)N HQRHFUYMGCHHJS-LURJTMIESA-N 0.000 claims 1

- 230000000879 anti-atherosclerotic effect Effects 0.000 claims 1

- 238000007920 subcutaneous administration Methods 0.000 claims 1

- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 18

- 239000000539 dimer Substances 0.000 abstract description 15

- 238000001727 in vivo Methods 0.000 description 79

- 241000699670 Mus sp. Species 0.000 description 76

- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 59

- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 59

- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 55

- 208000024248 Vascular System injury Diseases 0.000 description 48

- 208000012339 Vascular injury Diseases 0.000 description 48

- 102000005962 receptors Human genes 0.000 description 47

- 108020003175 receptors Proteins 0.000 description 47

- 208000007536 Thrombosis Diseases 0.000 description 39

- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 35

- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 32

- 239000008280 blood Substances 0.000 description 32

- 235000018102 proteins Nutrition 0.000 description 30

- 230000005764 inhibitory process Effects 0.000 description 29

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 28

- 210000001715 carotid artery Anatomy 0.000 description 27

- 208000032843 Hemorrhage Diseases 0.000 description 23

- 208000034158 bleeding Diseases 0.000 description 23

- 230000000740 bleeding effect Effects 0.000 description 23

- LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I dipotassium trisodium dihydrogen phosphate hydrogen phosphate dichloride Chemical compound P(=O)(O)(O)[O-].[K+].P(=O)(O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Cl-].[K+].[Cl-].[Na+] LOKCTEFSRHRXRJ-UHFFFAOYSA-I 0.000 description 22

- 230000001965 increasing effect Effects 0.000 description 22

- 239000002953 phosphate buffered saline Substances 0.000 description 22

- 241000699666 Mus <mouse, genus> Species 0.000 description 20

- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 20

- 210000003038 endothelium Anatomy 0.000 description 20

- 108010047303 von Willebrand Factor Proteins 0.000 description 20

- 230000037396 body weight Effects 0.000 description 19

- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 19

- 230000006870 function Effects 0.000 description 18

- 102100036537 von Willebrand factor Human genes 0.000 description 18

- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 16

- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 16

- 108010064773 platelet membrane glycoprotein VI Proteins 0.000 description 16

- 238000002965 ELISA Methods 0.000 description 15

- 102000003992 Peroxidases Human genes 0.000 description 15

- 230000004913 activation Effects 0.000 description 15

- 239000003814 drug Substances 0.000 description 15

- 108040007629 peroxidase activity proteins Proteins 0.000 description 15

- 238000000799 fluorescence microscopy Methods 0.000 description 14

- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 13

- 230000001464 adherent effect Effects 0.000 description 13

- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 description 13

- 210000004623 platelet-rich plasma Anatomy 0.000 description 13

- 239000003446 ligand Substances 0.000 description 12

- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 12

- 210000004204 blood vessel Anatomy 0.000 description 11

- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 description 11

- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 11

- 230000002829 reductive effect Effects 0.000 description 11

- 239000000243 solution Substances 0.000 description 11

- 230000002792 vascular Effects 0.000 description 11

- 238000010171 animal model Methods 0.000 description 10

- 210000001168 carotid artery common Anatomy 0.000 description 10

- 230000003511 endothelial effect Effects 0.000 description 10

- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 10

- 102000006495 integrins Human genes 0.000 description 10

- 108010044426 integrins Proteins 0.000 description 10

- 230000005012 migration Effects 0.000 description 10

- 238000013508 migration Methods 0.000 description 10

- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 10

- 238000005406 washing Methods 0.000 description 10

- 241000283707 Capra Species 0.000 description 9

- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 9

- 208000011775 arteriosclerosis disease Diseases 0.000 description 9

- 238000012512 characterization method Methods 0.000 description 9

- 239000007928 intraperitoneal injection Substances 0.000 description 9

- 239000000463 material Substances 0.000 description 9

- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 9

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 9

- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 9

- 230000010412 perfusion Effects 0.000 description 9

- 241000701161 unidentified adenovirus Species 0.000 description 9

- 108010048623 Collagen Receptors Proteins 0.000 description 8

- 102000001706 Immunoglobulin Fab Fragments Human genes 0.000 description 8

- 108010054477 Immunoglobulin Fab Fragments Proteins 0.000 description 8

- 239000000872 buffer Substances 0.000 description 8

- 230000001684 chronic effect Effects 0.000 description 8

- 238000001943 fluorescence-activated cell sorting Methods 0.000 description 8

- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 8

- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 8

- 102000012422 Collagen Type I Human genes 0.000 description 7

- 108010022452 Collagen Type I Proteins 0.000 description 7

- 108010052285 Membrane Proteins Proteins 0.000 description 7

- 241000700159 Rattus Species 0.000 description 7

- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 7

- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 7

- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 7

- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 7

- 229960001134 von willebrand factor Drugs 0.000 description 7

- DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N Glycine Chemical compound NCC(O)=O DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- 239000007995 HEPES buffer Substances 0.000 description 6

- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- 102000018697 Membrane Proteins Human genes 0.000 description 6

- 108091028043 Nucleic acid sequence Proteins 0.000 description 6

- 102100023472 P-selectin Human genes 0.000 description 6

- DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N Propylene glycol Chemical compound CC(O)CO DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- 230000002785 anti-thrombosis Effects 0.000 description 6

- 239000003146 anticoagulant agent Substances 0.000 description 6

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 6

- 230000006378 damage Effects 0.000 description 6

- 231100000673 dose–response relationship Toxicity 0.000 description 6

- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 6

- 238000011534 incubation Methods 0.000 description 6

- 239000013612 plasmid Substances 0.000 description 6

- 239000000523 sample Substances 0.000 description 6

- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 6

- -1 GPVI Proteins 0.000 description 5

- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- 101000917826 Homo sapiens Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a Proteins 0.000 description 5

- 101000917824 Homo sapiens Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b Proteins 0.000 description 5

- 101000621371 Homo sapiens WD and tetratricopeptide repeats protein 1 Proteins 0.000 description 5

- 101000892274 Human adenovirus C serotype 2 Adenovirus death protein Proteins 0.000 description 5

- 102100029204 Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-a Human genes 0.000 description 5

- 101000820656 Rattus norvegicus Seminal vesicle secretory protein 4 Proteins 0.000 description 5

- 208000027418 Wounds and injury Diseases 0.000 description 5

- 235000001014 amino acid Nutrition 0.000 description 5

- 230000004087 circulation Effects 0.000 description 5

- 239000006059 cover glass Substances 0.000 description 5

- 239000012228 culture supernatant Substances 0.000 description 5

- 239000003937 drug carrier Substances 0.000 description 5

- 210000002889 endothelial cell Anatomy 0.000 description 5

- 230000009843 endothelial lesion Effects 0.000 description 5

- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 5

- 208000015181 infectious disease Diseases 0.000 description 5

- 208000014674 injury Diseases 0.000 description 5

- 230000007505 plaque formation Effects 0.000 description 5

- 230000036470 plasma concentration Effects 0.000 description 5

- 230000007115 recruitment Effects 0.000 description 5

- 238000004626 scanning electron microscopy Methods 0.000 description 5

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 5

- 239000006228 supernatant Substances 0.000 description 5

- 238000002560 therapeutic procedure Methods 0.000 description 5

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5

- 102000013918 Apolipoproteins E Human genes 0.000 description 4

- 108010025628 Apolipoproteins E Proteins 0.000 description 4

- CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N Ascorbic acid Chemical compound OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N 0.000 description 4

- 241000283690 Bos taurus Species 0.000 description 4

- 208000010867 Carotid Artery injury Diseases 0.000 description 4

- 102000009268 Collagen Receptors Human genes 0.000 description 4

- 108020004414 DNA Proteins 0.000 description 4

- 108010049003 Fibrinogen Proteins 0.000 description 4

- 102000008946 Fibrinogen Human genes 0.000 description 4

- SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N Glutaraldehyde Chemical compound O=CCCCC=O SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 101000622137 Homo sapiens P-selectin Proteins 0.000 description 4

- 101000777658 Homo sapiens Platelet glycoprotein 4 Proteins 0.000 description 4

- 102100025305 Integrin alpha-2 Human genes 0.000 description 4

- 102100031574 Platelet glycoprotein 4 Human genes 0.000 description 4

- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 4

- 208000006011 Stroke Diseases 0.000 description 4

- 239000007983 Tris buffer Substances 0.000 description 4

- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 4

- 238000004873 anchoring Methods 0.000 description 4

- 238000003556 assay Methods 0.000 description 4

- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 4

- HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N cholesterol Chemical compound C1C=C2C[C@@H](O)CC[C@]2(C)[C@@H]2[C@@H]1[C@@H]1CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]1(C)CC2 HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N 0.000 description 4

- 238000011161 development Methods 0.000 description 4

- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 4

- 229940012952 fibrinogen Drugs 0.000 description 4

- 238000000684 flow cytometry Methods 0.000 description 4

- MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N fluorescein-5-isothiocyanate Chemical compound O1C(=O)C2=CC(N=C=S)=CC=C2C21C1=CC=C(O)C=C1OC1=CC(O)=CC=C21 MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 238000002073 fluorescence micrograph Methods 0.000 description 4

- 210000004408 hybridoma Anatomy 0.000 description 4

- 238000003119 immunoblot Methods 0.000 description 4

- 239000007924 injection Substances 0.000 description 4

- 238000002347 injection Methods 0.000 description 4

- NOESYZHRGYRDHS-UHFFFAOYSA-N insulin Chemical compound N1C(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(NC(=O)CN)C(C)CC)CSSCC(C(NC(CO)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC=2C=CC(O)=CC=2)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(CC=2C=CC(O)=CC=2)C(=O)NC(CSSCC(NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC=2C=CC(O)=CC=2)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC=2NC=NC=2)NC(=O)C(CO)NC(=O)CNC2=O)C(=O)NCC(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)NC(CC=3C=CC=CC=3)C(=O)NC(CC=3C=CC=CC=3)C(=O)NC(CC=3C=CC(O)=CC=3)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)N3C(CCC3)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C)C(O)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O)=O)NC(=O)C(C(C)CC)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(C(C)O)NC(=O)C1CSSCC2NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(N)CC=1C=CC=CC=1)C(C)C)CC1=CN=CN1 NOESYZHRGYRDHS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 239000006166 lysate Substances 0.000 description 4

- 239000002609 medium Substances 0.000 description 4

- 239000012071 phase Substances 0.000 description 4

- 230000026731 phosphorylation Effects 0.000 description 4

- 238000006366 phosphorylation reaction Methods 0.000 description 4

- 210000002381 plasma Anatomy 0.000 description 4

- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 4

- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 4

- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 4

- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 4

- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 description 4

- LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N tris Chemical compound OCC(N)(CO)CO LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4

- 238000010865 video microscopy Methods 0.000 description 4

- 230000003442 weekly effect Effects 0.000 description 4

- JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid Chemical compound OCC[NH+]1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1 JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine Chemical compound CC1=C(N)C(C)=CC(C=2C=C(C)C(N)=C(C)C=2)=C1 UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 206010003162 Arterial injury Diseases 0.000 description 3

- WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N Benzyl alcohol Chemical compound OCC1=CC=CC=C1 WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 208000024172 Cardiovascular disease Diseases 0.000 description 3

- WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N Glucose Natural products OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-GASJEMHNSA-N 0.000 description 3

- 239000004471 Glycine Substances 0.000 description 3

- 101001015004 Homo sapiens Integrin beta-3 Proteins 0.000 description 3

- 102000004877 Insulin Human genes 0.000 description 3

- 108090001061 Insulin Proteins 0.000 description 3

- 108010017642 Integrin alpha2beta1 Proteins 0.000 description 3

- 102100032999 Integrin beta-3 Human genes 0.000 description 3

- 241000283973 Oryctolagus cuniculus Species 0.000 description 3

- 229910019142 PO4 Inorganic materials 0.000 description 3

- 102000015795 Platelet Membrane Glycoproteins Human genes 0.000 description 3

- 108010010336 Platelet Membrane Glycoproteins Proteins 0.000 description 3

- 102000007056 Recombinant Fusion Proteins Human genes 0.000 description 3

- 108010008281 Recombinant Fusion Proteins Proteins 0.000 description 3

- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3

- 238000002835 absorbance Methods 0.000 description 3

- BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N ammonium sulfate Chemical compound N.N.OS(O)(=O)=O BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 229910052921 ammonium sulfate Inorganic materials 0.000 description 3

- 235000011130 ammonium sulphate Nutrition 0.000 description 3

- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 3

- 239000000427 antigen Substances 0.000 description 3

- 102000036639 antigens Human genes 0.000 description 3

- 108091007433 antigens Proteins 0.000 description 3

- WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N beta-D-glucose Chemical compound OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O WQZGKKKJIJFFOK-VFUOTHLCSA-N 0.000 description 3

- 239000012148 binding buffer Substances 0.000 description 3

- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 3

- 230000036765 blood level Effects 0.000 description 3

- 230000008614 cellular interaction Effects 0.000 description 3

- 238000010367 cloning Methods 0.000 description 3

- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 3

- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 3

- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 3

- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 3

- 235000005911 diet Nutrition 0.000 description 3

- 230000037213 diet Effects 0.000 description 3

- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 3

- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 3

- 239000002612 dispersion medium Substances 0.000 description 3

- 239000012149 elution buffer Substances 0.000 description 3

- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3

- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 3

- GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N fluorescein Chemical compound O1C(=O)C2=CC=CC=C2C21C1=CC=C(O)C=C1OC1=CC(O)=CC=C21 GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 239000011521 glass Substances 0.000 description 3

- 238000013537 high throughput screening Methods 0.000 description 3

- 238000007654 immersion Methods 0.000 description 3

- 230000001976 improved effect Effects 0.000 description 3

- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 3

- 239000004615 ingredient Substances 0.000 description 3

- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 3

- 208000028867 ischemia Diseases 0.000 description 3

- 239000010410 layer Substances 0.000 description 3

- 238000001000 micrograph Methods 0.000 description 3

- 238000000386 microscopy Methods 0.000 description 3

- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 description 3

- 239000000825 pharmaceutical preparation Substances 0.000 description 3

- 229940127557 pharmaceutical product Drugs 0.000 description 3

- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K phosphate Chemical compound [O-]P([O-])([O-])=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 3

- 239000010452 phosphate Substances 0.000 description 3

- 239000000843 powder Substances 0.000 description 3

- 238000000159 protein binding assay Methods 0.000 description 3

- 239000012460 protein solution Substances 0.000 description 3

- 238000000746 purification Methods 0.000 description 3

- 229940107685 reopro Drugs 0.000 description 3

- 230000004043 responsiveness Effects 0.000 description 3

- 238000001878 scanning electron micrograph Methods 0.000 description 3

- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 3

- 238000002415 sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis Methods 0.000 description 3

- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 3

- 238000010186 staining Methods 0.000 description 3

- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 3

- 230000007704 transition Effects 0.000 description 3

- 230000005945 translocation Effects 0.000 description 3

- 230000003966 vascular damage Effects 0.000 description 3

- UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N (R)-adrenaline Chemical compound CNC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1 UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N 0.000 description 2

- 229930182837 (R)-adrenaline Natural products 0.000 description 2

- 229920000936 Agarose Polymers 0.000 description 2

- 206010002388 Angina unstable Diseases 0.000 description 2

- 208000031104 Arterial Occlusive disease Diseases 0.000 description 2

- 108091003079 Bovine Serum Albumin Proteins 0.000 description 2

- 101000583086 Bunodosoma granuliferum Delta-actitoxin-Bgr2b Proteins 0.000 description 2

- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 208000017667 Chronic Disease Diseases 0.000 description 2

- 108010014754 Chrono-lume Proteins 0.000 description 2

- KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-K Citrate Chemical compound [O-]C(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 2

- 238000011537 Coomassie blue staining Methods 0.000 description 2

- FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N D-Mannitol Chemical compound OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N 0.000 description 2

- 108010087819 Fc receptors Proteins 0.000 description 2

- 102000009109 Fc receptors Human genes 0.000 description 2

- 102100022132 High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma Human genes 0.000 description 2

- 108091010847 High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma Proteins 0.000 description 2

- 101001078143 Homo sapiens Integrin alpha-IIb Proteins 0.000 description 2

- 102100025306 Integrin alpha-IIb Human genes 0.000 description 2

- 208000032382 Ischaemic stroke Diseases 0.000 description 2

- OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N L-tyrosine Chemical compound OC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1 OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N 0.000 description 2

- 241000124008 Mammalia Species 0.000 description 2

- 229930195725 Mannitol Natural products 0.000 description 2

- 241001529936 Murinae Species 0.000 description 2

- 101000782194 Mus musculus von Willebrand factor Proteins 0.000 description 2

- SNIOPGDIGTZGOP-UHFFFAOYSA-N Nitroglycerin Chemical compound [O-][N+](=O)OCC(O[N+]([O-])=O)CO[N+]([O-])=O SNIOPGDIGTZGOP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 108010035766 P-Selectin Proteins 0.000 description 2

- ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N Phenol Chemical compound OC1=CC=CC=C1 ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N Phosphoric acid Chemical compound OP(O)(O)=O NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 108010035030 Platelet Membrane Glycoprotein IIb Proteins 0.000 description 2

- 102100038411 Platelet glycoprotein V Human genes 0.000 description 2

- 101710195077 Platelet glycoprotein V Proteins 0.000 description 2

- 239000002202 Polyethylene glycol Substances 0.000 description 2

- 229920001213 Polysorbate 20 Polymers 0.000 description 2

- PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N Sodium azide Chemical compound [Na+].[N-]=[N+]=[N-] PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 108090000190 Thrombin Proteins 0.000 description 2

- 208000035896 Twin-reversed arterial perfusion sequence Diseases 0.000 description 2

- 208000007814 Unstable Angina Diseases 0.000 description 2

- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2

- 239000012190 activator Substances 0.000 description 2

- 239000004480 active ingredient Substances 0.000 description 2

- 239000000556 agonist Substances 0.000 description 2

- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 2

- 239000005557 antagonist Substances 0.000 description 2

- 239000003242 anti bacterial agent Substances 0.000 description 2

- 239000003429 antifungal agent Substances 0.000 description 2

- 229940121375 antifungal agent Drugs 0.000 description 2

- 229940127218 antiplatelet drug Drugs 0.000 description 2

- 208000021328 arterial occlusion Diseases 0.000 description 2

- 235000010323 ascorbic acid Nutrition 0.000 description 2

- 229960005070 ascorbic acid Drugs 0.000 description 2

- 239000011668 ascorbic acid Substances 0.000 description 2

- 230000000923 atherogenic effect Effects 0.000 description 2

- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2

- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 2

- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 2

- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2

- OSASVXMJTNOKOY-UHFFFAOYSA-N chlorobutanol Chemical compound CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl OSASVXMJTNOKOY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 235000012000 cholesterol Nutrition 0.000 description 2

- 208000035850 clinical syndrome Diseases 0.000 description 2

- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2

- 125000000151 cysteine group Chemical group N[C@@H](CS)C(=O)* 0.000 description 2

- 230000034994 death Effects 0.000 description 2

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2

- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 2

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2

- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 2

- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 2

- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 2

- 229960005139 epinephrine Drugs 0.000 description 2

- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2

- PJMPHNIQZUBGLI-UHFFFAOYSA-N fentanyl Chemical compound C=1C=CC=CC=1N(C(=O)CC)C(CC1)CCN1CCC1=CC=CC=C1 PJMPHNIQZUBGLI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229960002428 fentanyl Drugs 0.000 description 2

- 239000012091 fetal bovine serum Substances 0.000 description 2

- 108060002894 fibrillar collagen Proteins 0.000 description 2

- 102000013373 fibrillar collagen Human genes 0.000 description 2

- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2

- 239000007850 fluorescent dye Substances 0.000 description 2

- 238000001415 gene therapy Methods 0.000 description 2

- 235000011187 glycerol Nutrition 0.000 description 2

- 230000013595 glycosylation Effects 0.000 description 2

- 238000006206 glycosylation reaction Methods 0.000 description 2

- 230000023597 hemostasis Effects 0.000 description 2

- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 2

- 238000003364 immunohistochemistry Methods 0.000 description 2

- 238000012750 in vivo screening Methods 0.000 description 2

- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 2

- 238000001802 infusion Methods 0.000 description 2

- 229940125396 insulin Drugs 0.000 description 2

- 201000004332 intermediate coronary syndrome Diseases 0.000 description 2

- 238000002608 intravascular ultrasound Methods 0.000 description 2

- 238000010253 intravenous injection Methods 0.000 description 2

- 239000007951 isotonicity adjuster Substances 0.000 description 2

- 210000004731 jugular vein Anatomy 0.000 description 2

- 238000011813 knockout mouse model Methods 0.000 description 2

- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2

- 230000004807 localization Effects 0.000 description 2

- 238000004020 luminiscence type Methods 0.000 description 2

- 239000000594 mannitol Substances 0.000 description 2

- 235000010355 mannitol Nutrition 0.000 description 2

- HRLIOXLXPOHXTA-UHFFFAOYSA-N medetomidine Chemical compound C=1C=CC(C)=C(C)C=1C(C)C1=CN=C[N]1 HRLIOXLXPOHXTA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229960002140 medetomidine Drugs 0.000 description 2

- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 2

- 238000010197 meta-analysis Methods 0.000 description 2

- DDLIGBOFAVUZHB-UHFFFAOYSA-N midazolam Chemical compound C12=CC(Cl)=CC=C2N2C(C)=NC=C2CN=C1C1=CC=CC=C1F DDLIGBOFAVUZHB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 229960003793 midazolam Drugs 0.000 description 2

- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2

- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 2

- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 2

- 229920001223 polyethylene glycol Polymers 0.000 description 2

- 239000000256 polyoxyethylene sorbitan monolaurate Substances 0.000 description 2

- 235000010486 polyoxyethylene sorbitan monolaurate Nutrition 0.000 description 2

- 239000000047 product Substances 0.000 description 2

- 238000004393 prognosis Methods 0.000 description 2

- 238000011002 quantification Methods 0.000 description 2

- 230000004044 response Effects 0.000 description 2

- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 2

- 238000012552 review Methods 0.000 description 2

- 238000007423 screening assay Methods 0.000 description 2

- 230000028327 secretion Effects 0.000 description 2

- 230000019491 signal transduction Effects 0.000 description 2

- 150000003384 small molecules Chemical class 0.000 description 2

- 239000012064 sodium phosphate buffer Substances 0.000 description 2

- UCSJYZPVAKXKNQ-HZYVHMACSA-N streptomycin Chemical compound CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@@H]1[C@](C=O)(O)[C@H](C)O[C@H]1O[C@@H]1[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]1O UCSJYZPVAKXKNQ-HZYVHMACSA-N 0.000 description 2

- 238000000352 supercritical drying Methods 0.000 description 2

- 229960004072 thrombin Drugs 0.000 description 2

- 230000001732 thrombotic effect Effects 0.000 description 2

- OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N tyrosine Natural products OC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C=C1 OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 230000003827 upregulation Effects 0.000 description 2

- 210000005166 vasculature Anatomy 0.000 description 2

- IIZPXYDJLKNOIY-JXPKJXOSSA-N 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC IIZPXYDJLKNOIY-JXPKJXOSSA-N 0.000 description 1

- WPUZGNPQMIWOHE-UHFFFAOYSA-N 3',6'-diacetyloxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-carboxylic acid Chemical compound O1C(=O)C2=CC(C(O)=O)=CC=C2C21C1=CC=C(OC(C)=O)C=C1OC1=CC(OC(=O)C)=CC=C21 WPUZGNPQMIWOHE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M Acetate Chemical compound CC([O-])=O QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- 102000002260 Alkaline Phosphatase Human genes 0.000 description 1

- 108020004774 Alkaline Phosphatase Proteins 0.000 description 1

- 102000049320 CD36 Human genes 0.000 description 1

- 108010045374 CD36 Antigens Proteins 0.000 description 1

- 206010008111 Cerebral haemorrhage Diseases 0.000 description 1

- FBPFZTCFMRRESA-FSIIMWSLSA-N D-Glucitol Natural products OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO FBPFZTCFMRRESA-FSIIMWSLSA-N 0.000 description 1

- FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N D-glucitol Chemical compound OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N 0.000 description 1

- 241000702421 Dependoparvovirus Species 0.000 description 1

- KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N EDTA Chemical compound OC(=O)CN(CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 208000005189 Embolism Diseases 0.000 description 1

- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 description 1

- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 description 1

- 241000283073 Equus caballus Species 0.000 description 1

- 241000588724 Escherichia coli Species 0.000 description 1

- 241000620209 Escherichia coli DH5[alpha] Species 0.000 description 1

- 108010012088 Fibrinogen Receptors Proteins 0.000 description 1

- 108010067306 Fibronectins Proteins 0.000 description 1

- 102000016359 Fibronectins Human genes 0.000 description 1

- 108010010803 Gelatin Proteins 0.000 description 1

- 108060003393 Granulin Proteins 0.000 description 1

- 101001047640 Homo sapiens Linker for activation of T-cells family member 1 Proteins 0.000 description 1

- 101001090688 Homo sapiens Lymphocyte cytosolic protein 2 Proteins 0.000 description 1

- 101000702132 Homo sapiens Protein spinster homolog 1 Proteins 0.000 description 1

- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1

- 208000028622 Immune thrombocytopenia Diseases 0.000 description 1

- 102000007547 Laminin Human genes 0.000 description 1

- 108010085895 Laminin Proteins 0.000 description 1

- 241000254158 Lampyridae Species 0.000 description 1

- 102100024032 Linker for activation of T-cells family member 1 Human genes 0.000 description 1

- 108060001084 Luciferase Proteins 0.000 description 1

- 239000005089 Luciferase Substances 0.000 description 1

- 102100034709 Lymphocyte cytosolic protein 2 Human genes 0.000 description 1

- 208000031481 Pathologic Constriction Diseases 0.000 description 1

- 229930182555 Penicillin Natural products 0.000 description 1

- JGSARLDLIJGVTE-MBNYWOFBSA-N Penicillin G Chemical compound N([C@H]1[C@H]2SC([C@@H](N2C1=O)C(O)=O)(C)C)C(=O)CC1=CC=CC=C1 JGSARLDLIJGVTE-MBNYWOFBSA-N 0.000 description 1

- 108010022425 Platelet Glycoprotein GPIIb-IIIa Complex Proteins 0.000 description 1

- 229940127392 Platelet Glycoprotein IIb/IIIA Inhibitors Drugs 0.000 description 1

- 206010037549 Purpura Diseases 0.000 description 1

- 241001672981 Purpura Species 0.000 description 1

- 238000011530 RNeasy Mini Kit Methods 0.000 description 1

- 229920002684 Sepharose Polymers 0.000 description 1

- 241000700584 Simplexvirus Species 0.000 description 1

- DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-M Sodium bisulfite Chemical compound [Na+].OS([O-])=O DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1

- 229930006000 Sucrose Natural products 0.000 description 1

- CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N Sucrose Chemical compound O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]1(CO)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1 CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N 0.000 description 1

- FHNINJWBTRXEBC-UHFFFAOYSA-N Sudan III Chemical compound OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1N=NC(C=C1)=CC=C1N=NC1=CC=CC=C1 FHNINJWBTRXEBC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 241000282887 Suidae Species 0.000 description 1

- 102000000551 Syk Kinase Human genes 0.000 description 1

- 108010016672 Syk Kinase Proteins 0.000 description 1

- 208000031981 Thrombocytopenic Idiopathic Purpura Diseases 0.000 description 1

- 108010000499 Thromboplastin Proteins 0.000 description 1

- 102000002262 Thromboplastin Human genes 0.000 description 1

- 101710120037 Toxin CcdB Proteins 0.000 description 1

- 102100023935 Transmembrane glycoprotein NMB Human genes 0.000 description 1

- 102000014384 Type C Phospholipases Human genes 0.000 description 1

- 108010079194 Type C Phospholipases Proteins 0.000 description 1

- 208000025865 Ulcer Diseases 0.000 description 1

- 241000700605 Viruses Species 0.000 description 1

- 101001038499 Yarrowia lipolytica (strain CLIB 122 / E 150) Lysine acetyltransferase Proteins 0.000 description 1

- 229960000446 abciximab Drugs 0.000 description 1

- 230000035508 accumulation Effects 0.000 description 1

- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1

- 230000021736 acetylation Effects 0.000 description 1

- 238000006640 acetylation reaction Methods 0.000 description 1

- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1

- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1

- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1

- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1

- 238000001261 affinity purification Methods 0.000 description 1

- 238000013019 agitation Methods 0.000 description 1

- GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N aldehydo-D-glucose Chemical compound OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N 0.000 description 1

- 229910000147 aluminium phosphate Inorganic materials 0.000 description 1

- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1

- 238000002399 angioplasty Methods 0.000 description 1

- 230000002965 anti-thrombogenic effect Effects 0.000 description 1

- 229940088710 antibiotic agent Drugs 0.000 description 1

- 239000003963 antioxidant agent Substances 0.000 description 1

- 235000006708 antioxidants Nutrition 0.000 description 1

- 230000006502 antiplatelets effects Effects 0.000 description 1

- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1

- 230000036523 atherogenesis Effects 0.000 description 1

- 230000036778 atheroma formation Effects 0.000 description 1

- 230000007214 atherothrombosis Effects 0.000 description 1

- 201000003710 autoimmune thrombocytopenic purpura Diseases 0.000 description 1

- 230000003385 bacteriostatic effect Effects 0.000 description 1

- 235000019445 benzyl alcohol Nutrition 0.000 description 1

- 230000006287 biotinylation Effects 0.000 description 1

- 238000007413 biotinylation Methods 0.000 description 1

- 230000017531 blood circulation Effects 0.000 description 1

- 238000006664 bond formation reaction Methods 0.000 description 1

- 230000007211 cardiovascular event Effects 0.000 description 1

- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1

- 150000001768 cations Chemical class 0.000 description 1

- 230000001364 causal effect Effects 0.000 description 1

- 238000004113 cell culture Methods 0.000 description 1

- 230000008859 change Effects 0.000 description 1

- 239000002738 chelating agent Substances 0.000 description 1

- JBTHDAVBDKKSRW-UHFFFAOYSA-N chembl1552233 Chemical compound CC1=CC(C)=CC=C1N=NC1=C(O)C=CC2=CC=CC=C12 JBTHDAVBDKKSRW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 210000004978 chinese hamster ovary cell Anatomy 0.000 description 1

- 229960004926 chlorobutanol Drugs 0.000 description 1

- 238000003776 cleavage reaction Methods 0.000 description 1

- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 1

- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 1

- 108010077026 collagen-related peptide Proteins 0.000 description 1

- 230000006957 competitive inhibition Effects 0.000 description 1

- 239000002299 complementary DNA Substances 0.000 description 1

- 238000003271 compound fluorescence assay Methods 0.000 description 1

- 108010089485 convulxin Proteins 0.000 description 1

- 210000004351 coronary vessel Anatomy 0.000 description 1

- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1

- XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N cysteine Natural products SCC(N)C(O)=O XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 235000018417 cysteine Nutrition 0.000 description 1

- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1

- 239000008121 dextrose Substances 0.000 description 1

- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1

- 235000013681 dietary sucrose Nutrition 0.000 description 1

- UGMCXQCYOVCMTB-UHFFFAOYSA-K dihydroxy(stearato)aluminium Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Al](O)O UGMCXQCYOVCMTB-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1

- 239000003085 diluting agent Substances 0.000 description 1

- 238000006471 dimerization reaction Methods 0.000 description 1

- 230000007783 downstream signaling Effects 0.000 description 1

- 238000001647 drug administration Methods 0.000 description 1

- 238000003255 drug test Methods 0.000 description 1

- 239000000975 dye Substances 0.000 description 1

- 238000010828 elution Methods 0.000 description 1

- 229940088598 enzyme Drugs 0.000 description 1

- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1

- 210000003743 erythrocyte Anatomy 0.000 description 1

- 238000010195 expression analysis Methods 0.000 description 1

- 210000002950 fibroblast Anatomy 0.000 description 1

- 238000005194 fractionation Methods 0.000 description 1

- 238000004108 freeze drying Methods 0.000 description 1

- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1

- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 1

- 239000000499 gel Substances 0.000 description 1

- 238000001502 gel electrophoresis Methods 0.000 description 1

- 239000008273 gelatin Substances 0.000 description 1

- 229920000159 gelatin Polymers 0.000 description 1

- 235000019322 gelatine Nutrition 0.000 description 1

- 235000011852 gelatine desserts Nutrition 0.000 description 1

- 230000002068 genetic effect Effects 0.000 description 1

- 239000008103 glucose Substances 0.000 description 1

- 239000001963 growth medium Substances 0.000 description 1

- 208000031169 hemorrhagic disease Diseases 0.000 description 1

- 230000002008 hemorrhagic effect Effects 0.000 description 1

- 230000002439 hemostatic effect Effects 0.000 description 1

- 210000005260 human cell Anatomy 0.000 description 1

- 238000003018 immunoassay Methods 0.000 description 1

- 230000016784 immunoglobulin production Effects 0.000 description 1

- 229940072221 immunoglobulins Drugs 0.000 description 1

- 238000011532 immunohistochemical staining Methods 0.000 description 1

- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1

- 238000000099 in vitro assay Methods 0.000 description 1

- 238000010874 in vitro model Methods 0.000 description 1

- 239000007972 injectable composition Substances 0.000 description 1

- 239000004026 insulin derivative Substances 0.000 description 1

- 230000003834 intracellular effect Effects 0.000 description 1

- 208000020658 intracerebral hemorrhage Diseases 0.000 description 1

- 238000002372 labelling Methods 0.000 description 1

- 239000000787 lecithin Substances 0.000 description 1

- 235000010445 lecithin Nutrition 0.000 description 1

- 229940067606 lecithin Drugs 0.000 description 1

- 210000000265 leukocyte Anatomy 0.000 description 1

- 230000031700 light absorption Effects 0.000 description 1

- 239000008176 lyophilized powder Substances 0.000 description 1

- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1

- 210000004962 mammalian cell Anatomy 0.000 description 1

- 239000003550 marker Substances 0.000 description 1

- 238000000691 measurement method Methods 0.000 description 1

- 229940126601 medicinal product Drugs 0.000 description 1

- 210000003593 megakaryocyte Anatomy 0.000 description 1

- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1

- 235000010270 methyl p-hydroxybenzoate Nutrition 0.000 description 1

- 230000000813 microbial effect Effects 0.000 description 1

- 238000010172 mouse model Methods 0.000 description 1

- 210000004897 n-terminal region Anatomy 0.000 description 1

- 239000000346 nonvolatile oil Substances 0.000 description 1

- 238000013421 nuclear magnetic resonance imaging Methods 0.000 description 1

- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1

- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1

- 238000007911 parenteral administration Methods 0.000 description 1

- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1

- 230000001575 pathological effect Effects 0.000 description 1

- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 1

- 229940049954 penicillin Drugs 0.000 description 1

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1

- 238000002823 phage display Methods 0.000 description 1

- 230000000144 pharmacologic effect Effects 0.000 description 1

- 229960003742 phenol Drugs 0.000 description 1

- 230000004962 physiological condition Effects 0.000 description 1

- 230000035790 physiological processes and functions Effects 0.000 description 1

- 239000002504 physiological saline solution Substances 0.000 description 1

- 230000009805 platelet accumulation Effects 0.000 description 1

- 239000000106 platelet aggregation inhibitor Substances 0.000 description 1

- 229920000729 poly(L-lysine) polymer Polymers 0.000 description 1

- 229920005862 polyol Polymers 0.000 description 1

- 150000003077 polyols Chemical class 0.000 description 1

- 229920000136 polysorbate Polymers 0.000 description 1

- 239000013641 positive control Substances 0.000 description 1

- 238000011533 pre-incubation Methods 0.000 description 1

- 230000001376 precipitating effect Effects 0.000 description 1

- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 1

- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1

- 238000001742 protein purification Methods 0.000 description 1

- 230000017854 proteolysis Effects 0.000 description 1

- 101150002764 purA gene Proteins 0.000 description 1

- 230000033300 receptor internalization Effects 0.000 description 1

- 230000006798 recombination Effects 0.000 description 1

- 238000005215 recombination Methods 0.000 description 1

- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1

- 230000010410 reperfusion Effects 0.000 description 1

- 238000011160 research Methods 0.000 description 1

- PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N rhodamine B Chemical compound [Cl-].C=12C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2OC2=CC(N(CC)CC)=CC=C2C=1C1=CC=CC=C1C(O)=O PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 230000007017 scission Effects 0.000 description 1

- 230000009291 secondary effect Effects 0.000 description 1

- 210000002966 serum Anatomy 0.000 description 1

- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1

- 239000002356 single layer Substances 0.000 description 1

- 239000003998 snake venom Substances 0.000 description 1

- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 1

- 235000010267 sodium hydrogen sulphite Nutrition 0.000 description 1

- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1

- 239000000600 sorbitol Substances 0.000 description 1

- 241000894007 species Species 0.000 description 1

- 230000002269 spontaneous effect Effects 0.000 description 1

- 238000007619 statistical method Methods 0.000 description 1

- 230000036262 stenosis Effects 0.000 description 1

- 208000037804 stenosis Diseases 0.000 description 1

- 229960005322 streptomycin Drugs 0.000 description 1

- 229960004793 sucrose Drugs 0.000 description 1

- 229940099373 sudan iii Drugs 0.000 description 1

- 229940073450 sudan red Drugs 0.000 description 1

- 235000000346 sugar Nutrition 0.000 description 1

- 150000005846 sugar alcohols Polymers 0.000 description 1

- 150000008163 sugars Chemical class 0.000 description 1

- 230000008093 supporting effect Effects 0.000 description 1

- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 1

- 230000009885 systemic effect Effects 0.000 description 1

- 238000010257 thawing Methods 0.000 description 1

- 229940124597 therapeutic agent Drugs 0.000 description 1

- 229940124788 therapeutic inhibitor Drugs 0.000 description 1

- 238000001931 thermography Methods 0.000 description 1

- RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L thimerosal Chemical compound [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1

- 229940033663 thimerosal Drugs 0.000 description 1

- 201000003067 thrombocytopenia due to platelet alloimmunization Diseases 0.000 description 1

- 230000002885 thrombogenetic effect Effects 0.000 description 1

- 238000007395 thrombosis prophylaxis Methods 0.000 description 1

- 238000001890 transfection Methods 0.000 description 1

- 239000012096 transfection reagent Substances 0.000 description 1

- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1

- 108091007466 transmembrane glycoproteins Proteins 0.000 description 1

- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1

- 231100000397 ulcer Toxicity 0.000 description 1

- 241001430294 unidentified retrovirus Species 0.000 description 1

- 238000001291 vacuum drying Methods 0.000 description 1

- 230000006441 vascular event Effects 0.000 description 1

- 231100000216 vascular lesion Toxicity 0.000 description 1

- 239000003981 vehicle Substances 0.000 description 1

- 239000013603 viral vector Substances 0.000 description 1

- 230000003612 virological effect Effects 0.000 description 1

- 239000008215 water for injection Substances 0.000 description 1

- 238000001262 western blot Methods 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C07—ORGANIC CHEMISTRY

- C07K—PEPTIDES

- C07K14/00—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof

- C07K14/435—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans

- C07K14/745—Blood coagulation or fibrinolysis factors

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES

- A61K47/00—Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient

- A61K47/50—Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient the non-active ingredient being chemically bound to the active ingredient, e.g. polymer-drug conjugates

- A61K47/51—Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient the non-active ingredient being chemically bound to the active ingredient, e.g. polymer-drug conjugates the non-active ingredient being a modifying agent

- A61K47/68—Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient the non-active ingredient being chemically bound to the active ingredient, e.g. polymer-drug conjugates the non-active ingredient being a modifying agent the modifying agent being an antibody, an immunoglobulin or a fragment thereof, e.g. an Fc-fragment

- A61K47/6801—Drug-antibody or immunoglobulin conjugates defined by the pharmacologically or therapeutically active agent

- A61K47/6803—Drugs conjugated to an antibody or immunoglobulin, e.g. cisplatin-antibody conjugates

- A61K47/6811—Drugs conjugated to an antibody or immunoglobulin, e.g. cisplatin-antibody conjugates the drug being a protein or peptide, e.g. transferrin or bleomycin

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS

- A61P25/00—Drugs for disorders of the nervous system

- A61P25/30—Drugs for disorders of the nervous system for treating abuse or dependence

- A61P25/36—Opioid-abuse

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS

- A61P7/00—Drugs for disorders of the blood or the extracellular fluid

- A61P7/02—Antithrombotic agents; Anticoagulants; Platelet aggregation inhibitors

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61P—SPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS

- A61P9/00—Drugs for disorders of the cardiovascular system

- A61P9/10—Drugs for disorders of the cardiovascular system for treating ischaemic or atherosclerotic diseases, e.g. antianginal drugs, coronary vasodilators, drugs for myocardial infarction, retinopathy, cerebrovascula insufficiency, renal arteriosclerosis

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C07—ORGANIC CHEMISTRY

- C07K—PEPTIDES

- C07K14/00—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof

- C07K14/435—Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from animals; from humans

- C07K14/705—Receptors; Cell surface antigens; Cell surface determinants

- C07K14/70503—Immunoglobulin superfamily

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C07—ORGANIC CHEMISTRY

- C07K—PEPTIDES

- C07K16/00—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies

- C07K16/18—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans

- C07K16/28—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants

- C07K16/2803—Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies against material from animals or humans against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants against the immunoglobulin superfamily

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C07—ORGANIC CHEMISTRY

- C07K—PEPTIDES

- C07K19/00—Hybrid peptides, i.e. peptides covalently bound to nucleic acids, or non-covalently bound protein-protein complexes

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES

- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00

- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers

- G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing

- G01N33/5005—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing involving human or animal cells

- G01N33/5008—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing involving human or animal cells for testing or evaluating the effect of chemical or biological compounds, e.g. drugs, cosmetics

- G01N33/5082—Supracellular entities, e.g. tissue, organisms

- G01N33/5088—Supracellular entities, e.g. tissue, organisms of vertebrates

-

- G—PHYSICS

- G01—MEASURING; TESTING

- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES

- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00

- G01N33/48—Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers

- G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing

- G01N33/86—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing involving blood coagulating time or factors, or their receptors

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES

- A61K39/00—Medicinal preparations containing antigens or antibodies

- A61K2039/505—Medicinal preparations containing antigens or antibodies comprising antibodies

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE

- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES

- A61K38/00—Medicinal preparations containing peptides

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C07—ORGANIC CHEMISTRY

- C07K—PEPTIDES

- C07K2319/00—Fusion polypeptide

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C07—ORGANIC CHEMISTRY

- C07K—PEPTIDES

- C07K2319/00—Fusion polypeptide

- C07K2319/30—Non-immunoglobulin-derived peptide or protein having an immunoglobulin constant or Fc region, or a fragment thereof, attached thereto

-

- C—CHEMISTRY; METALLURGY

- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING

- C12N—MICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA

- C12N2799/00—Uses of viruses

- C12N2799/02—Uses of viruses as vector

- C12N2799/021—Uses of viruses as vector for the expression of a heterologous nucleic acid

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE

- Y02A50/00—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather

- Y02A50/30—Against vector-borne diseases, e.g. mosquito-borne, fly-borne, tick-borne or waterborne diseases whose impact is exacerbated by climate change

Landscapes

- Health & Medical Sciences (AREA)

- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)

- Chemical & Material Sciences (AREA)

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Immunology (AREA)

- Organic Chemistry (AREA)

- Molecular Biology (AREA)

- Medicinal Chemistry (AREA)

- General Health & Medical Sciences (AREA)

- Biochemistry (AREA)

- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)

- Biomedical Technology (AREA)

- Hematology (AREA)

- Urology & Nephrology (AREA)

- Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)

- Cell Biology (AREA)

- Genetics & Genomics (AREA)

- Biophysics (AREA)

- Toxicology (AREA)

- Veterinary Medicine (AREA)

- Public Health (AREA)

- Pharmacology & Pharmacy (AREA)

- Animal Behavior & Ethology (AREA)

- Analytical Chemistry (AREA)

- Biotechnology (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Gastroenterology & Hepatology (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- Microbiology (AREA)

- Food Science & Technology (AREA)

- Pathology (AREA)

- Zoology (AREA)

- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)

- General Chemical & Material Sciences (AREA)

- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)

- Tropical Medicine & Parasitology (AREA)

- Addiction (AREA)

- Epidemiology (AREA)

- Vascular Medicine (AREA)

- Psychiatry (AREA)

Description

Boersma E、Harrington RA、Moliterno DJ、White H、Theroux P、Van de Werf F、de Torbal A、Armstrong PW、Wallentin LC、Wilcox RG、Simes J、Califf RM、Topol EJ、Simoons ML.Platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in acute coronary syndromes:a meta−analysis of all major randomised clinical trials.Lancet 2002;359:189〜98頁 Dickfeld T、Ruf A、Pogatsa−Murray G、Muller I、Engelmann B、Taubitz W、Fischer J、Meier O、Gawaz M.Differential antiplatelet effects of various glycoprotein IIb−IIIa antagonists.Thromb Res.2001;101:53〜64頁 Gawaz M、Neumann FJ、Schomig A.Evaluation of platelet membrane glycoproteins in cornary artery disease:consequences for diagnosis and therapy.Circulation.1999;99:E1〜E11頁 Biondo−Zoccai GGL;Abbate A;Liuzzo G、Biasucci L:Atherothrombosis,inflammation,and diabetes.J Am Coll Cardiol 41;1071〜1077頁;2003 Ruggeri、Z.M.:Mechanisms initiating platelet thrombus formation.Thromb.Haemost.1997;78、611〜616頁 van Zanten、G.H.ら.Increased platelet deposition on atherosclerotic coronary arteries.J Clin.Invest 1994;93、615〜632頁 Clemetson、K.J.&Clemetson、J.M.Platelet collagen receptors.Thromb.Haemost.2001、86、189〜197頁 Moroi M、Jung SM、Okuma M、Shinmyozu K.A patient with platelets deficient in glycoprotein VI that lack both collagen−induced aggregation and adhesion.J Clin Invest 1989;84:1440〜1445頁

(a)コラーゲンと結合する機能を有する、糖タンパク質VI(GP VI)の細胞外ドメインまたはその変異体、および

(b)免疫グロブリンのFcドメインまたはその機能保存的部分

を含む融合タンパク質(Fc−GPVI−nt)を提供する。

(a)図7に示すアミノ酸配列をコードしているFc−GPVI−nt用アデノウィルスをHela細胞に感染させ、感染から2日後に培養上清を集め;

(b)工程(a)の上清を遠心分離(3800g、30分、4℃)し;

(c)工程(b)の上清をろ過(0.45μm)し;

(d)同体積量の硫酸アンモニウム(761g/l)を加えて4℃で一晩撹拌することによってイムノアドヘシンを沈殿させ;

(e)遠心分離(3000g、30分、4℃)によってタンパク質をペレットにし;

(f)工程(e)のペレットにしたタンパク質を0.1倍体積量のPBS中に溶解し、4℃で終夜PBS中で透析し;

(g)遠心分離(3000g、30分、4℃)によってタンパク質溶液を清澄化し;

(h)工程(g)の溶液をプロテインAカラム(HiTrap(商標)プロテインA HP、Amersham Pharmacia Biotech AB、スウェーデン、Uppsala)に導入し;

(i)OD280<0.01になるまでカラムを結合バッファー(20mMリン酸ナトリウムバッファーpH7.0、0.02%NaN3)で洗浄し;

(k)溶出バッファー(100mMグリシンpH2.7)を用いて画分に分けて溶出させ;

(l)溶出した画分を中和バッファー(1Mトリス/HCl pH9.0、0.02%NaN3)を用いて中和し;

(m)画分をプールし;

(n)プールした画分を4℃で終夜PBS中で透析し、

(o)透析生成物を小分けして、−20℃で凍結させる。

(i)配列番号2の核酸配列または遺伝コードの縮重によって同じポリペプチドをコードするその変異体;

(ii)配列番号2によってコードされるポリペプチドに対する配列相同性が少なくとも70%であるポリペプチドをコードする核酸配列;

(iii)そのうちの少なくとも100アミノ酸のセグメントがコラーゲンと結合するのに機能的であり、少なくとも200アミノ酸のセグメントがFcドメインとして機能する、少なくとも300アミノ酸のポリペプチドをコードする核酸;ならびに

(iv)請求項1の融合タンパク質をコードする核酸配列

から選択される配列を含む。

(i)コラーゲンを提示する表面を準備し;

(ii)前記表面の一部分を前記融合タンパク質と前記表面の結合を可能にする所定の条件下で本発明の融合タンパク質と接触させ;

(iii)工程(ii)と同じ条件下で、前記表面の別の部分を試験化合物の存在下で前記融合タンパク質と接触させ;

(iv)前記試験化合物の不在下または存在下で前記表面に結合した前記融合タンパク質の量を測定し;

(v)前記融合タンパク質と前記表面の結合が、試験化合物の不在下と比較して前記試験化合物の存在下のほうが少ない場合、試験化合物を阻害剤として特定し;また

(vi)場合によって、血小板凝集および/または血小板活性化に対する前記阻害剤の機能的作用を決定する。

(i)コラーゲンを提示する表面を準備し;

(ii)コラーゲンへの血小板の接着を可能にする所定の条件下で表面を血小板と接触させ;

(iii)試験化合物の存在下で血小板の接着を測定し;また

(iv)コラーゲンへの血小板接着が、試験化合物の不在下と比較して試験化合物の存在下でより少ない場合、試験化合物をGPVIの阻害剤として特定し;また

(v)場合によって、血小板凝集および/または血小板活性化に対する前記阻害剤の機能的作用を決定する

工程を含む。

(i)活性血管内病変のin vivoモデルを用意し;

(ii)試験化合物の存在下で活性な血管内病変への血小板接着を測定し、

(iii)活性な血管内病変への血小板接着が、試験化合物の不在下と比較して試験化合物の存在のほうが少ない場合、試験化合物をGPVIの阻害剤として特定する

工程を含む。

(a)コラーゲンと結合するのに機能的な糖タンパク質VIの細胞外ドメインまたはその変異体、および

(b)免疫グロブリンのFcドメインまたはその機能保存的部分

を含む融合タンパク質を使用することを提供する。

(a)図7に示すアミノ酸配列をコードしている、Fc−GPVI−nt用アデノウィルスをHela細胞に感染させ、感染から2日後に培養上清を捕集し;

(b)工程(a)の上清を遠心分離(3800g、30分、4℃)し;

(c)工程(b)の上清をろ過(0.45μm)し;

(d)等体積量の硫酸アンモニウム(761g/l)を加えることによってイムノアドヘシンを沈殿させ、4℃で終夜撹拌し;

(e)遠心分離(3000g、30分、4℃)によってタンパク質をペレット化し、

(f)工程(e)のペレット化したタンパク質を0.1容のPBS中に溶解し、4℃で終夜PBS中で透析し;

(g)遠心分離(3000g、30分、4℃)によってタンパク質溶液を清澄化し;

(h)工程(g)の溶液をプロテインAカラム(HiTrap(商標)プロテインA HP、Amersham Pharmacia Biotech AB、スウェーデン、Uppsala)に導入し;

(i)OD280<0.01になるまでカラムを結合バッファー(20mMリン酸ナトリウムバッファーpH7.0、0.02%NaN3)で洗浄し;

(k)溶出バッファー(100mMグリシンpH2.7)を用いて画分に分けて溶出し;

(l)溶出した画分を中和バッファー(1Mトリス/HCl pH9.0、0.02%NaN3)を用いて中和し;

(m)画分をプールし;

(n)プールした画分を4℃で終夜PBS中で透析し、

(o)透析した生成物を小分けして、−20℃で凍結させる。

(a)患者に活性な血管内病変があるか否か判定し;

(b)血管内病変がある場合には、血小板糖タンパク質VI(GPVI)に対する抗体を用いて患者を治療する

工程を含む。

(a)患者にアテローム進行が起こっているか否かを判定し;

(b)血管内病変がある場合には、血小板糖タンパク質VI(GPVI)に対する抗体を用いて患者を治療する

工程を含む。

血小板凝集およびATP放出

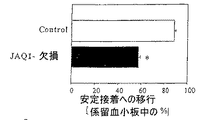

マウスの血小板リッチな血漿を、ウシ型Iコラーゲンの濃度を0.2〜4μ/mlに増やしながら刺激すると、2〜95%の凝集が用量依存的に誘発され、また0〜1.66nMのATP放出が用量依存的に誘発される。ハーフ−マキシマム(最大値の半分を誘発する)コラーゲン濃度を選択してさらなる実験を行った。特異的な抗マウスGPVI抗体JAQ 1(50μg/mlおよび100μg/ml)と一緒にマウス血小板リッチな血漿をインキュベーションすると、2μgコラーゲン/mlで刺激した後の血小板凝集がほぼ完全に失われた(50μgJAQ 1の場合:2±0.7;100μgJAQ 1の場合:1.5±0.3%)。さらに、ATP放出は抗体の用量依存的に、10μg抗体/mlで1.09nM ATPに阻害され、50および100μg抗体/mlで完全になくなった。

フローチャンバー中で生理学的剪断条件下における血小板の接着を試験した。血小板の初期接着および強固な接着は、Fc−GPVI−ntイムノアドヘシンを60%加えることによって著しく阻害された(図4を参照のこと)。

コラーゲンでコーティングされたプレートへのFc−GPVI−ntの接着は、ELISAに基づいた蛍光アッセイで測定した。イムノアドヘシンFc−GPVI−ntの結合は、0.2〜10μgFc−GPVI−ntで用量依存的に増大し飽和レベルにまで達した(図5を参照のこと)。その特異性は、Fc−GPVI−ntの結合を空のイムノアドヘシンFc−ntの結合またはコーティングしていないプラスチック表面への結合とを比較することによって実証した(図6を参照のこと)。

病変へのin vivo接着プロセスでの血小板−コラーゲン相互作用の生物学的重要性を評価するために、マウス頚動脈の血管損傷後の血小板−血管壁相互作用を評価する。この重要な血管床での血管損傷は、動脈硬化症の初期の内皮の病変、または内皮下層からのコラーゲン原線維の露出が起こる動脈硬化症の後期段階におけるプラーク破裂などの、動脈硬化症の第1のステップのモデルとなり得る。さらに、このモデルにより、その後の血管損傷の合併症の研究が可能になる。小さな内皮病変により、血小板の活性が最大になり、その後の血小板接着および凝集のステップへと続く。さらなるステップでは、血小板凝集体は、続発性虚血性脳卒中を伴う頚動脈からの塞栓症を招く可能性がある。したがって、この実験構成は、急性冠状動脈症候群および脳卒中をもたらすプラーク破裂および内皮病変を伴う不安定アテローム性動脈硬化症のある、患者のサブグループに関連したin vivoモデルとなる。

種々の異なる受容体およびシグナル伝達経路が関与する血小板−血管壁相互作用は非常に複雑なので、このプロセスのin vivoにおける阻害は非常に困難になる。フォンビルブランド因子(vWF)によってコラーゲンと間接的に相互作用するGPIb−V−I−XおよびαIIbβ3インテグリンの他に、多くのコラーゲン受容体が血小板上で同定されており、最も重要なものとしてはα2β1インテグリン(Santoro、S.A.「初期の2価カチオン依存性の血小板のコラーゲンへの接着を仲介する160000ダルトンの血小板膜タンパク質の同定」Identification of a 160,000 dalton platelet membrane protein that mediates the initial divalent cation−dependent adhesion of platelets to collagen.Cell 1986;46、913〜920頁)、GPV(Moog、S.ら.「血小板糖タンパク質Vはコラーゲンへの結合と凝集に関与する」Platelet glycoprotein V binds to collagen and participates in platelet adhesion and aggregation.Blood 2001;98、1038〜1046頁)、およびGPVI(Moroi、M.、Jung、S.M.、Okuma、M.&Shinmyozu、K.「コラーゲンに誘導される凝集と接着がない、糖タンパク質VIの欠損した血小板を有する患者」A patient with platelets deficient in glycoprotein VI that lack both collagen−induced aggregation and adhesion.J Clin.Invest 84、1440〜1445頁)が含まれている。in vitroで働く異なるシグナル伝達系についていくつかの報告があるが、そのなかでGPVIも議論されている(Gibbins、J.M.、Okuma、M.、Farndale、R.、Barnes、M.&Watson、S.P.「糖タンパク質VIは血小板中でのコラーゲン受容体であり、Fc受容体γ鎖のチロシンリン酸化の根底をなす」Glycoprotein VI is the collagen receptor in platelets which underlies tyrosine phosphorylation of the Fc receptor gamma−chain.FEBS Lett.1997;413、255〜259頁;Nieswandt、B.ら.「マウスにおける血小板グリコプロテインVIのインビボ涸渇による長期抗血栓性保護」Long−term antithrombotic protection by in vivo depletion of platelet glycoprotein VI in mice.J.Exp.Med.2001;193、459〜469頁、Nieswandt,B.ら.「α2β1インテグリンではなく糖タンパク質VIが血小板とpコラーゲンの相互作用に必須である」Glycoprotein VI but not α2β1 integrin is essential for platelet interaction with collagen.EMBO J 2001;20、2120〜2130頁)。

この作用が表面結合JAQ1によって他の受容体、例えばGPIb−V−IXの立体障害に基づいている可能性を排除するために、我々は、血管損傷の5日前にJAQ1を注射することによってGPVI欠損マウスを生成した。既に報告されているように、このような処理により、例えば循環血小板中のGPVIの内部移行およびたんぱく質分解によってGPVIの実質的に完全な損失が誘導され、「GPVIノックアウト」様表現型が少なくとも2週間もたらされる(Nieswandt、B.ら.「マウスにおける血小板グリコプロテインVIのインビボ涸渇による長期抗血栓性保護」Long−term antithrombotic protection by in vivo depletion of platelet glycoprotein VI in mice.J.Exp.Med.2001;193、459〜469頁)。図3aに示すように、GPVIは、対照IgGではなく100μg/マウスJAQ1を注射してから5日目のJAQ1処理マウス由来の血小板では検出されなかったが、GPIb−V−IX、αIIbβ3、およびα2β1を含む試験した他のすべての受容体の表面発現および機能は、両方のグループのマウスで変わらず、それまでの結果を裏付けた(図示していないデータおよびNieswandt、B.ら.「マウスにおける血小板グリコプロテインVIのインビボ涸渇による長期抗血栓性保護」Long−term antithrombotic protection by in vivo depletion of platelet glycoprotein VI in mice.J.Exp.Med.2001;193、459〜469頁)。

次に、以下の具体例を参照して本発明をさらに詳細に説明する。

実験動物。 特定病原体不在C57BL6/JマウスをCharles River社(スルツフェルト、ドイツ)から入手した。実験には12週齢の雄マウスを使用した。実験動物に行ったすべての実験手順はドイツの動物保護に関する法律で承認されるものである。

GPVI欠損マウスを作製するため、野生型C57BL6/JマウスにJAQ1を100μg投与した。血小板接着のin vivoでの評価のためにはモノクローナル抗体注射後5日目の動物を使用した。。血小板上でのGPVIの発現が欠損していることは、ウェスタンブロット解析とフローサイトメトリーにより確認した。

野生型C57BL6/JマウスまたはGPVI欠損マウスから得たヘパリン化全血を、タイロード−HEPESバッファー(134mM NaCl、0.34mM Na2HPO4、2.9mM KCl、12mM NaHCO3、20mM HEPES、5mMグルコース、1mM MgCl2、pH6.6)で30倍に希釈した。試料を蛍光標識した抗GPVI(JAQ1)および抗CD41モノクローナル抗体とともに室温で10分間培養し、直接FACScan(商標)(Becton Dickinson社)で解析した。

可溶型ヒトGPVIを作製するため、以下の実施例1から実施例3に従い、ヒトまたはマウスGPVI細胞外ドメインをクローン化し、ヒト免疫グロブリンFcドメインに融合した。GPVI−Fc融合タンパク質もしくは対照であるFcをコードするアデノウィルス構築体を調製し、組換えタンパク質を作製した。発現タンパク質のミスフォルディングとグリコシル化の欠損を防ぐため、ヒトHeLa細胞系を使用して、GPVI−Fcおよび対照Fcを可溶性分泌タンパク質として発現させた。

GPVI細胞外ドメインをコードするGPVIのN端末部と、IgGのFc部との組換え融合タンパク質を作製することにより、GPVI受容体のイムノアドヘシンを作製した。Fcは、正方向プライマー5’−cgcggggcggccgcgagtccaaatcttgtgacaaaac−3’および逆方向プライマー5’−gcgggaagctttcatttacccggagacagggag−3’を用い、ヒト心臓cDNAライブラリ(Clonetech社、パロ・アルト、カルフォルニア)からPCRにより増幅した。PCR反応はExpand High Fidelity PCR System(Roche Molecular Biochemicals社、マンハイム、ドイツ)を用い、アニール温度を58℃として20サイクル行った。PCR断片をNotI/HindIIIを用いてpADTrackCMVプラスミドでクローニングし、配列をシーケンサー(MediGenomix社、マルティンスリート、ドイツ)により確認した。

ヒトGPVI細胞外ドメインのクローニングのために、培養巨核球からRNA(RNeasy Mini Kit;Qiagen社、ヒルデン、ドイツ)を製造社のプロトコールに従って単離し、2μgのRNAを用いて37℃で一晩逆転写を行った(Omniscript RT Kit;Qiagen社)。100ngの上記反応生成物を鋳型として用い、プライマー5’−gcggggagatctaccaccatgtctccatccccgacc−3’および5’−cgcggggcggccgccgttgcccttggtgtagtac−3’を用いてhGPVIのPCRにより増幅を行った。PCR反応はExpand High Fidelity PCR System(Roche Molecular Biochemicals社、マンハイム、ドイツ)を用い、アニール温度を54℃として24サイクル行った。PCR断片をBgIII/NotIを用い上記pDATrackCMV・Fcプラスミドでクローニングし、配列を確認した。

Fc単量体断片を、プライマー対5’−cgcggggcggccgcccagcacctgaactcctg−3’および5’−cgcggggatatctcatttacccggagacagggag−3’を用い、鋳型としてpADTrackCMV gpVI−Fcを用いてPCR増幅した。PCR反応はExpand High Fidelity PCR System(Roche Molecular Biochemicals社、マンハイム、ドイツ)を用い、58℃でアニールを行い、20サイクル行った。Fc単量体のPCR断片(NotI/EcoRV)およびpADTrackCMV gpVI−Fc(BgIII/NotI)からのgpVI断片を、上述と同様にクローニングした。

プラスミドpADTrackCMV Fc−GPVI−ntをPmeI(New England Biolabs社、ビバリー、マサチューセッツ)で一晩直線化し、脱リン酸化し、精製した(GFX DNA and Gel Purification Kit;Amersham Pharmacia Biotech AB社、ウプサラ、スウェーデン)。組換えのため、1μgの直線化プラスミドと0.1μgのpAdeasy1を用いて、エレクトロコンピテント大腸菌BJ5183(Stratagene社、ラジョラ、カルフォルニア)を2500V、200Ω、25μFDで形質転換し(E.coli−pulser;Biorad社、ハイデルベルク、ドイツ)、培地に塗布し、37℃で一晩培養した。コロニーから小規模で調製したプラスミドDNAをPacIを用いて確認し、陽性クローンで大腸菌DH5αを再形質転換した。

単量体を発現する細胞を実施例2に従って作製した。

Ad−Fc−GPVI−ntを感染させたHeLa細胞の培養上清を感染2日後に収集、遠心分離し(3800g、30分、4℃)、濾過した(0.45μm)。イムノアドヘシンに1体積の硫酸アンモニウム(761g/l)を加えて、4℃で一晩攪拌した。タンパク質を遠心分離(3000g、30分、4℃)でペレット化し、0.1体積のPBSに溶解し、PBSを用いて4℃で透析した。タンパク質溶液を遠心分離(3000g、30分、4℃)で清澄化し、Protein Aカラム(HiTrap(商標)Protein A HP;Amersham Pharmacia Biotech AB社、ウプサラ、スウェーデン)で精製した。カラム洗浄はOD280が0.01未満になるまで結合バッファー(20mMリン酸ナトリウムバッファーpH7.0、0.02%NaH3)を用いて行い、溶出バッファー(100mMグリシン、pH2.7)で溶出した。溶出画分を中和バッファー(1M Tris/HCl pH9.0、0.02%NaH3)で中和し、回収したものを、PBSで4℃で一晩透析し、分注して−20℃で凍結した。

精製されたFc−GPVI−ntは還元条件下でSDSゲル電気泳動した後に、クマシーブルー染色もしくはヤギ抗ヒトFcペルオキシダーゼ結合抗体または抗GPVIモノクローナル抗体5C4を用いたイムノブロット法により、分子量約80kDaで検出された(図1a上段と中段)。一方、非還元条件下では約160kDaのタンパク質が同定され(図1下段)、これはGPVI−Fcは全て二量体として得られるという報告を裏付けるものであった(21)。

ELISAプレート(Immulon2 HB;Dynx Technologies社、チャンティリー、バージニア)を1μg/ウェルのコラーゲン(ウシ由来I型;BD Bioscience社、ベッドフォード、マサチューセッツ)を含む50mMのTris/HCl(pH8.0)100μLを用い4℃で一晩コーティングした。プレートを250μL/ウェルのPBS−0.05%Tween20(PBST)で2回洗浄し、250μL/ウェルのRoti−Block(Roth社、カールスルーエ、ドイツ)で一晩ブロッキングした。プレートを250μL/ウェルのPBSTで2回洗浄し、Fc−GPVI−ntを含むPBSTを100μL加え(最適値2μg/ウェル)、プレートを室温で1時間インキュベートした。250μLのPBSTで5回洗浄した後、1:10000に希釈したヤギ抗ヒトIgGペルオキシダーゼ結合抗体(Dianova社、ハンブルク、ドイツ)を100μL加え、室温で1時間インキュベートした。250μLのPBSTで繰り返し洗浄した後、100μLの検出試薬(BMブルーPOD基質;Roche社、マンハイム、ドイツ)を加え、15分間インキュベートした。1MのH2SO4を100μL加えて反応を停止させ、690nmを参照として450nmにおける吸光度を測定した。阻害剤のスクリーニングには、PBS−Tで様々な濃度に調製した試験物質100μLをインキュベートの際に加えた。

ex vivoおよびin vitroでの血小板凝集は、クエン酸処理した血試料を用いて、37℃で2チャンネルChronolog凝集測定装置(Nobis社、ドイツ)を用いて、光学式凝集測定法により評価した。多血小板血漿はクエン酸処理した全血から遠心分離(200gで20分間)により調製し、自家血漿を用いて最終血小板数を2x108血小板/mLに調節した。ベースライン補正した後、0.2ないし0.4μg/mLのコラーゲン(ウシ由来I型)を加え、凝集を5分間記録した。また、ATPの放出をホタル発光測定法で記録した。50μg/mLの抗GPVIモノクローナル抗体JAQ1と15分間インキュベートした。

ACD血液(最終濃度20%)から多血小板血漿を調製し、HEPES−タイロード液(pH6.5)により最終濃度を108血小板/mLに調節した。異なる濃度の種類の異なる血小板接着タンパク質(コラーゲン、vWF)でカバーグラスを単層コーティングした。灌流実験はこれらのカバーガラスを用いて作製した灌流チャンバーで行った。灌流は低〜中500/s、また高速流2000/sの剪断速度で行った。血小板接着を37℃で20分間測定し、自動シリンジポンプを使用して一定の壁剪断速度で5分間チャンバーに引き流した。灌流後、チャンバーから取りはずしたカバーガラスをHEPES−タイロード液で軽く洗浄した。カバーガラスをHEPES−タイロード液で繰り返し洗浄して、接着血小板を完全に取り除いた。懸濁液中の血小板をFACS測定により定量分析した。標準的なフローサイトメトリーの手順に従い、表面マーカー発現分析(CD41,CD61およびCD62P)の解析により血小板の機能状態をさらに評価した。

血小板(野生型もしくはGPVI欠損型)を既報(Massberg,S.et al.Platelet−endothelial cell interactions during ischemia/reperfusion:the role of P−selectin.Blood 1998;92,507〜515頁)のように全血から単離し、5−カルボキシフルオレセインジアセテートスクシンイミジルエステル(DCF)で標識した。DCF標識した血小板懸濁液を最終濃度200x106血小板/250μLに調製した。必要な場合には、蛍光野生型血小板を50μ/mLの抗GPVI(JAQ1)Fab断片もしくは抗GPIbα(p0p/B)Fab断片と10分間前培養した。その後、前処理した血小板をFab断片とともに野生型レピシエントマウスに注入し、下記のように、血小板接着を頚動脈損傷の前後でin vivoビデオ顕微鏡検査法により評価した。

野生型C57BL6/JマウスまたはGPVI欠損マウスに、ミダゾラム(5mg/体重kg、Ratiopharm社、ウルム、ドイツ)、メデトミジン(0.5mg/体重kg、Pfizer社、カールスルーエ、ドイツ)およびフェンタニル(0.05mg/体重kg、CuraMed Pharma社、ミュンヘン、ドイツ)の溶液を腹腔内注射して麻酔した。ポリエチレン製カテーテル(Portex社、ハイズ、イギリス)を右頚静脈に植え込み、蛍光血小板(200x106/250μL)を静脈注入した。右総頚動脈を切開して開放し、頚動脈分岐部付近を5分間きつく結紮して血管損傷を引き起こした。血管損傷の前後で、右総頚動脈のin vivoビデオ顕微鏡検査法により、蛍光血小板をin situで視覚化した。血小板と血管壁の相互作用は、落射照明用100W・HBO水銀ランプを付けたZeiss社製Axiotech顕微鏡(20x水浸対物レンズ、W20x/0.5、Zeiss社)を使いモニターした。ビデオに撮った画像はすべて、コンピュータ援用画像解析プログラム(Cap Image7.4;Zeintl博士、ハデルベルク、ドイツ)を使用して評価した。一過性接着血小板を、中心線速度より著しく低い速度で血管の仮想垂線を横切る細胞と定義した。その数は内皮表面1mm2あたりの細胞数で決定される。接着血小板の数は、10秒以内に動かないか内皮表面から離れない細胞数を数えて評価した。血管損傷部位での血小板凝集数も定量化し、1mm2あたりの数で表した。

生体ビデオ蛍光顕微鏡検査の後、上記頚動脈にPBS(37℃)を1分間還流させ、続いてリン酸緩衝グルタルアルデヒド(1%vol/vol)で灌流固定した。頚動脈を切除し、縦方向に開き、1%のPBS緩衝グルタルアルデヒドに12時間浸してさらに固定化し、エタノールで脱水し、CO2を用いた臨界点乾燥法により処理した。その後、頚動脈検体の管腔を露出させ、炭素ペーストを用いて試料台に載せ、プラチナをスパッタコーティングし、電界放出形走査電子顕微鏡(JSM−6300F;日本電子(株))を使用して測定した。