以下、図面を参照しながら、本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。図1および2は、ペーパーフィルタ式およびパーマネントフィルタ式のコーヒー抽出装置をそれぞれ備えたカップ式自動販売機の内部構造を模式的に示している。両図に示すように、これらのカップ式自動販売機1は、コーヒー抽出装置2(飲料抽出装置)により、コーヒー豆および湯(水)を用いてコーヒーを抽出し、購入者にカップ入りのレギュラーコーヒーを提供するものである。

ペーパーフィルタ式のコーヒー抽出装置2は、抽出されたコーヒーを、後述するペーパーフィルタPおよびメッシュフィルタ72でろ過するタイプのものであり、一方、パーマネントフィルタ式のコーヒー抽出装置2は、抽出されたコーヒーを、メッシュフィルタ72のみでろ過するタイプのものである。

なお、以下の説明では、ペーパーフィルタ式およびパーマネントフィルタ式のコーヒー抽出装置2を区別する場合には、それぞれを適宜、「ペーパーブリュア2A」および「メッシュブリュア2B」と称呼するものとする。また、ペーパーブリュア2Aを備えたカップ式自動販売機1と、メッシュブリュア2Bを備えたカップ式自動販売機1とを区別する場合には適宜、前者に符号「1A」を、後者に符号「1B」を付すものとする。

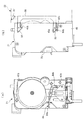

図1および図2に示すように、カップ式自動販売機1は、コーヒー抽出装置2と、このコーヒー抽出装置2に、所定量のコーヒー粉および湯をそれぞれ供給する原料供給装置3および給湯装置4と、コーヒー抽出装置2によって抽出されたコーヒーをクリームや砂糖とともに混合するミキシングボウル5と、このミキシングボウル5にクリームや砂糖を供給するクリーム・砂糖供給装置6とを備えている。また、これらは、図3に示すように、マイクロコンピュータを有する制御装置7によって制御される。

原料供給装置3は、コーヒー豆を収納する複数(図1および図2ではいずれも2つのみ図示)のキャニスタ11と、コーヒー豆を挽くミル12とを備えている。販売時に、キャニスタ11からシュート11aを介してミル12に供給されたコーヒー豆は、ミル12によって粉末状に挽かれ、そのコーヒー粉(以下「原料」という)が、シュート12aを介してコーヒー抽出装置2に供給される。給湯装置4は、湯を貯留する温水タンク13と、電磁弁で構成された湯弁14とを備えており、販売時やコーヒー抽出装置2のリンス時に、湯弁14が開放することにより、温水タンク13から所定量の湯が給湯チューブ15を介してコーヒー抽出装置2に供給される。ミキシングボウル5は、コーヒー抽出装置2によって抽出されたコーヒーを、クリーム・砂糖供給装置6からシュート6aを介して供給された所定量のクリームや砂糖とともに攪拌する。その後、ミキシングボウル5内のコーヒーは、ミキシングボウル5に接続された飲料チューブ16を介して、商品取出口10にセットされたカップCに供給される。

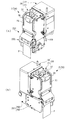

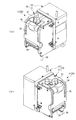

次に、コーヒー抽出装置2について詳述する。図4はペーパーブリュア2Aを、図5はメッシュブリュア2Bを示している。両図に示すように、ペーパーブリュア2Aおよびメッシュブリュア2Bは、コーヒーの抽出を実質的に行うブリュア本体20(抽出装置本体)がほぼ共通しており、前者2Aは、ブリュア本体20に後述するペーパーフィルタ送出し装置201を取り付けたものである一方、後者2Bは、ブリュア本体20のみで構成されたものである。

図6は、ペーパーブリュア2Aを、後述するユニットごとに分解して示している。なお、以下の説明ではまず、両ブリュア2Aおよび2Bに共通のブリュア本体20について、両ブリュア2Aおよび2Bの相違点も含めて説明し、その後で、ペーパーブリュア2Aにおけるペーパーフィルタ送出し装置201について説明する。

ブリュア本体20は、コーヒーを抽出するためのドリップユニット21(抽出ユニット)と、このドリップユニット21を駆動する本体駆動ユニット22で構成されている。本体駆動ユニット22は、自動販売機1内にねじ止めなどで固定されており、この本体駆動ユニット22に、ドリップユニット21が着脱自在に取り付けられている。

ドリップユニット21は、原料および湯が供給され、内部においてコーヒーの抽出を行うためのシリンダ23(抽出容器)と、このシリンダ23を着脱自在に収容するシリンダホルダ24とで構成されている。

図7は、シリンダ23がシリンダホルダ24から取り外された状態を示している。このシリンダ23は、プラスチックから成り、同図および図8に示すように、上下方向に延びるとともに上面および下面が開放し、所定のサイズ(例えば、高さ:102mm、容積:328ml)を有する円筒状に形成されている。また、シリンダ23の外周面には、シリンダ23をシリンダホルダ24に着脱する際に利用される取っ手25およびガイド部26が設けられている。ガイド部26は、互いに上下方向に所定間隔を隔てて設けられ、上下対称に形成された上下2つのガイド部26、26で構成されている。

また、シリンダ23の内面には、シリンダ23に供給された湯を内面の周方向に沿って案内するための湯案内壁27が設けられている。図8に示すように、湯案内壁27は、シリンダ23の上端付近と上下方向の中央部との間において、シリンダ23の内面に沿って設けられるとともに内方に若干突出し、平面形状が取っ手25の反対側に開放するU字状に形成されている。さらに、シリンダ23の内面には、その内面に沿って下方に流れた湯を、シリンダ23の下半部において周方向に拡散させるための湯拡散凸部28が設けられている。この湯拡散凸部28は、シリンダ23の上下方向の中央部において、内方に向かってテーパ状に所定長さ突出し、シリンダ23の周方向の全体にわたって延びている。

図9に示すように、シリンダホルダ24は、内側にシリンダ収容部24aを有するボックス状に形成されており、内側の下部に昇降自在に設けられ、シリンダ23内のコーヒーをろ過しながら外部に搬送するためのフィルタブロック32と、シリンダ収容部24aに収容されたシリンダ23を左右から挟んだ状態で保持するシリンダキャッチャ34と、上端部において回動自在に支持され、シリンダホルダ24の前面を開閉する前面カバー35などを備えている。

また、シリンダホルダ24は、その外郭が、互いに所定間隔を隔てて対向する左右の側壁41、41と、両側壁41、41の後端部間にわたり、その上半部を覆うように設けられた背壁42と、両側壁41、41の下端部間わたるように設けられた底壁43などで構成されており、前面、上面および背面下半部が開放されている。なお、図示しないが、底壁43は、複数の棒状部材によって格子状に形成されている。また、左右の側壁41、41の上部には、前端寄りの位置に、両側壁41、41間を連結する前上カバー36が設けられ、この前上カバー36の後方に、シリンダホルダ24の上面を覆うホルダカバー37が着脱自在に取り付けられている。

さらに、左右の側壁41、41の前端部および後端部にはそれぞれ、下部の所定位置に、ペーパーフィルタPを案内するためのガイドローラ38および39が着脱自在に取り付けられている。これらのガイドローラ38、39は、左右の側壁41、41間にわたって左右方向に延び、両側壁41、41に回転自在に支持されている。また、両ガイドローラ38、39は、ペーパーブリュア2Aのシリンダホルダ24には取り付けられる一方、メッシュブリュア2Bでは、取り外される(図5参照)。

シリンダホルダ24の左右の側壁41、41の各々は、側面形状がほぼ矩形状に形成されるとともに、外側の側面が開放したケース状の側壁本体44と、その開放した側面を覆うように、側壁本体44にねじ止めされた外カバー45とを備えている。そして、図10に示すように、各側壁41内には、フィルタブロック32および後述するシリンダヘッド101を駆動することによって、シリンダ23の下面および上面をそれぞれ開閉するシリンダ開閉機構51が設けられている。なお、左右のシリンダ開閉機構51、51は、左右の側壁41、41内に、ほぼ左右対称に構成されているので、以下の説明では、右側壁41に内蔵されたものを中心に説明する。

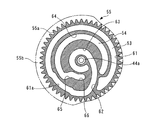

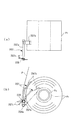

図10および図11に示すように、シリンダ開閉機構51は、側壁本体44内の上半部の中央付近に突設された支軸44aに回転自在に支持され、所定形状の第1および第2カム溝53および54を有するカム円板55と、側壁本体44内の下半部に上下方向にスライド自在に設けられ、カム円板55の第1カム溝53に係合するとともにフィルタブロック32に連結されたスライダ56と、側壁本体44内の上部の所定位置に突設された支軸44bに回転自在に支持され、カム円板55の第2カム溝54に係合するとともに、後述するシリンダヘッド101をシリンダ23の上面に押圧した状態でロックするためのシリンダヘッドロック部材57とを備えている。

カム円板55は、所定の直径および厚さを有する円板状に形成されており、周面全体にギヤ部55aが形成されている。また、カム円板55の外カバー45側の周縁部には、ほぼ1/2円弧分、径方向に若干突出した凸部55bが設けられている。さらに、カム円板55の側壁本体44側の側面に、前記第1および第2カム溝53、54が設けられている。

図12に示すように、第1カム溝53は、カム円板55の側面の周縁部に設けられ、カム円板55の支軸44aを中心とする円弧状にかつ反時計方向にほぼ一周するように延びる外側カム部61と、この外側カム部61に連なり、支軸44aに向かって円弧状に延びる駆動カム部62と、この駆動カム部62に連なり、支軸44aを中心とする円弧状にかつ支軸44aの付近でほぼ一周するように延びる内側カム部63とで構成されている。また、外側カム部61のうち、駆動カム部62付近の所定角度部分(以下「近接部61a」という)は、それ以外の外側カム部61に比べて、支軸44a寄りに形成されている。

一方、第2カム溝54は、第1カム溝53の外側カム部61よりも内側に設けられ、支軸44aを中心とする円弧状にかつ外側カム部61の先端部付近から反時計方向にほぼ3/4円弧状に延びる外側カム部64と、この外側カム部64に連なり、支軸44aに向かって延びる駆動カム部65と、この駆動カム部65に連なり、支軸44aを中心とする円弧状に延びる内側カム部66とで構成されている。

スライダ56は、図11(b)に示すように、上下方向に延びるとともに下部が下方に向かって拡幅していて、ほぼ凸字状に形成されている。このスライダ56の上端部には、カム円板55側に突出する係合凸部56aが設けられており、この係合凸部56aが、カム円板55の第1カム溝53に摺動自在に係合している。また、スライダ56の下端部には、スライダ56と前記フィルタブロック32とを連結する2本の連結シャフト71、71が固定されている。両連結シャフト71、71は、互いに前後方向(図11では左右方向)に間隔を隔てかつ左右方向(図11では図の表裏方向)に平行に延びている。各連結シャフト71は、側壁本体44の上下方向に延びる長孔44cを貫通し、一端部が上記スライダ56に固定される一方、他端部が左側のシリンダ開閉機構51のスライダ56に固定されている。したがって、フィルタブロック32は、両連結シャフト71、71を介して、左右のスライダ56、56に支持されている。また、スライダ56の中央部には、上下方向に延びる長孔56bが形成されており、この長孔56bに、側壁本体44内の下部の所定位置に突設された支軸44dが摺動自在に貫通している。

以上のように構成されたスライダ56は、カム円板55の回転に伴い、側壁本体44内の上下方向に延びる一対のガイドレール44e、44e間に案内されながら、上下方向にスライドする。これに伴い、フィルタブロック32が昇降し、シリンダ23の下面を開閉する。具体的には、図10(a)および図11に示すカム円板55が、両図の時計方向に回転し、スライダ56の係合凸部56aが、第1カム溝53の外側カム部61から内側カム部63に向かって、駆動カム部62を摺動することにより、スライダ56が上昇する。

そして、スライダ56の係合凸部56aが、内側カム部63に到達することにより、ペーパーブリュア2Aのドリップユニット21では、フィルタブロック32がシリンダ23の下面に、ペーパーフィルタPを介して密着した状態で、これをシールする(図34(b)参照)。一方、メッシュブリュア2Bのドリップユニット21では、フィルタブロック32がシリンダ23の下面に直接、密着した状態で、これをシールする(図38(b)、図42(c)参照)。そして、それらの状態から、カム円板55が、反時計方向に回転し、スライダ56が下降することにより、フィルタブロック32も下降し、それにより、シリンダ23の下面が開放される(図36(b)、図40(b)、図44(b)参照)。

図9、10および13に示すように、フィルタブロック32は、コーヒーをろ過するための円形のメッシュフィルタ72(パーマネントフィルタ)と、このメッシュフィルタ72の周囲を囲むように設けられた幅広リング状のパッキン73と、これらを上面において支持するとともに、上下に連通した通路を有するブロック状の支持部材74などで構成されている。メッシュフィルタ72は、シリンダ23の内径よりも一回り小さい薄板状の金属板(例えばステンレス板)から成り、所定の径(例えば30μm)を有する多数の細孔が形成されている。このように構成されたフィルタブロック32は、前述したように、スライダ56の上下方向のスライドに伴って昇降し、シリンダ23の下面の閉鎖時には、パッキン73の上面がシリンダ23の下面周縁部に当接した状態で、これをシールする。この場合、ペーパーブリュア2Aでは、フィルタブロック32が、シリンダ23との間にペーパーフィルタを挟持する一方、メッシュブリュア2Bでは、フィルタブロック32がシリンダ23に直接、当接する。

また、フィルタブロック32の支持部材74と、右側壁41の背面下端部に設けられたジョイントホース40(図10参照)との間には、フィルタブロックチューブ32aが接続されている。なお、ジョイントホース40は、ドリップユニット21が本体駆動ユニット22に取り付けられた状態において、本体駆動ユニット22側の後述するジョイントホース140に接続される。

また、図10(a)および図11に示すように、右側の側壁41の下端部には、上記ジョイントホース40に接続された廃液チューブ50が設けられるとともに、この廃液チューブ50を開閉する廃液チューブピンチ部材58が設けられている。廃液チューブ50は、ゴムなどの弾性材で構成されており、ジョイントホース40から前方に水平に延びる水平部50aを有し、この水平部50aから下方に延びている。また、廃液チューブピンチ部材58は、上下方向に延びる板状に形成されており、上端部には、スライダ56の長孔56bに摺動自在に係合する係合凸部58aが設けられる一方、下端部には、廃液チューブ50の水平部50aの下側に、これを横切るように突出しかつ台形状の断面を有する押圧部58bが設けられている。さらに、廃液チューブ50の水平部50aの上側には、廃液チューブピンチ部材58と協働して廃液チューブ50をピンチし、これを閉鎖するための押さえばね59が設けられている。この押さえばね59は、細長い板ばねで構成されており、廃液チューブ50の水平部50aに沿って延び、これに接するように配置されている。また、押さえばね59の両端部は、上方に折り曲げられ、側壁本体44内の廃液チューブピンチ部材58の前後(図11では左右)に設けられた2つの支持部44f、44fに支持されている。

上記のように構成された廃液チューブピンチ部材58は、カム円板55の回転に伴うスライダ56の昇降に連動して、昇降する。具体的には、図11に示す状態から、スライダ56が上昇すると、その長孔56bの下端部が廃液チューブピンチ部材58の係合凸部58aに当接する。そして、スライダ56がさらに上昇すると、廃液チューブピンチ部材58が、係合凸部58aを介して持ち上げられることにより、上昇する。それにより、廃液チューブピンチ部材58の押圧部58bが、廃液チューブ50の水平部50aを下方から押し潰し、それにより、廃液チューブ50が閉鎖される(図34(b)など参照)。なお、この状態から、スライダ56が下降することにより、廃液チューブピンチ部材58も下降し、元の位置に戻る。

また、図11(b)に示すように、シリンダヘッドロック部材57は、上下方向に延びる所定形状に形成され、その中心部が、側壁本体44内の支軸44bに回動自在に支持されている。シリンダヘッドロック部材57の下端部には、カム円板55側に突出した係合凸部57aが設けられており、この係合凸部57aが、カム円板55の前記第2カム溝54に摺動自在に係合している。また、シリンダヘッドロック部材57の上端部には、後方に突出するように延びる鉤状のロック部57bが設けられている。

このように構成されたシリンダヘッドロック部材57は、カム円板55の回転に伴って回動し、上端部のロック部57bによって、後述するシリンダヘッド101をシリンダ23の上面に押圧しかつロックすることにより、シリンダ23の上面をシールする。具体的には、図11(b)および図12に示すカム円板55が、両図の時計方向に回転し、シリンダヘッドロック部材57の係合凸部57aが、第2カム溝54の外側カム部64から内側カム部66に向かって、駆動カム部65を摺動することにより、シリンダヘッドロック部材57が、支軸44bを中心として、図11(b)の時計方向に回動する。そして、シリンダヘッドロック部材57のロック部57bが、後述するシリンダヘッド101の上部のヘッドガイドロッド113に係合するとともに、これを下方に押し下げるようにロックする。それにより、シリンダヘッド101がシリンダ23の上面に密着した状態で、これをシールする(図35(b)など参照)。

以上のように構成されたシリンダ開閉機構51は、前述したように、左右の側壁41、41にそれぞれ内蔵されており、両シリンダ開閉機構51、51のカム円板55のギヤ部55a、55aが、対応する側壁本体44内の所定位置に回転自在に設けられたギヤ76、76に噛み合っている。図10に示すように、両ギヤ76、76は、左右方向に水平に延びる動力伝達シャフト75の両端部に固定されており、各ギヤ76が対応する側壁本体44内の後端部の上下方向の中央部に配置されている。同図(b)に示すように、左側の側壁本体44に設けられたギヤ76(以下「従動ジョイントギヤ76A」という)は、後方に若干露出しており、ドリップユニット21が駆動ユニット22に取り付けられた状態において、駆動ユニット22側の後述する駆動ジョイントギヤ124に噛み合う。したがって、従動ジョイントギヤ76aが回転すると、これに噛み合う左側のカム円板55が回転し、動力伝達シャフト75および右側のギヤ76を介して、右側のカム円板55が左側のそれに同期して回転する。

また、左右の側壁41、41にはそれぞれ、ドリップユニット21を本体駆動ユニット22から取り外す際に操作される取外しレバー84、84が設けられている。図11に示すように、取外しレバー84は、前後方向に延び、その長さ方向のほぼ中央において、前記支軸44dに回動自在に支持されている。取外しレバー84の前端部(図11の左端部)の操作部84aは、側壁41の外部に臨むとともに、側壁41の前部に設けられかつ前方に開放した凹部41aの内側に位置している。また、取外しレバー84の後端部は、下方に所定長さ延びており、その下端部に、側方に突出する取外し凸部84bが設けられている。この取外し凸部84bは、図6などに示すように、側壁41の外カバー45の所定位置に形成された長孔45aを介して、外部に突出している。

ここで、図6、図14および図15を参照して、本体駆動ユニット22に対するドリップユニット21の着脱構造について説明する。図6および図14に示すように、ドリップユニット21の左右の側面(外カバー45)には、後端部の所定位置に上下2つの係合凸部45b、45bが設けられている。各係合凸部45bは、外方に若干突出し、側面形状が下方に開口するコ字状に形成されている。また、ドリップユニット21の左右の側壁41、41には、背面の上端部および下端部に、後方に開放し、計4つの支持孔41b(図10(b)参照)が形成されている。

一方、本体駆動ユニット22の前部の左右端部にはそれぞれ、ドリップユニット21の上下の係合凸部45b、45bに対応するように、前方に突出する上下2つの鉤状のロック部85、85が設けられている。図14(b)に示すように、これらのロック部85、85は、上下方向に延びかつ側面形状が前方に開口するコ字状の連結部材86の上下の前端部に、それぞれ取り付けられている。また、左右の連結部材86、86は、上端部において板ばね87で連結されるとともに、下方に付勢されている。さらに、本体駆動ユニット22の左右両端部には、ドリップユニット21の4つの支持孔41bにそれぞれ対応する位置に、前方に突出する計4つの支持突起88(図6参照)が設けられている。

以上のように構成されたドリップユニット21側および本体駆動ユニット22側の着脱構造により、図14(b)に示すように、ドリップユニット21を本体駆動ユニット22の前側に取り付けた状態では、後者22の各支持突起88が前者21の各支持孔41bに挿入されるとともに、後者22の各ロック部85が前者21の各係合凸部45bに係合する。これにより、ドリップユニット21は、本体駆動ユニット22の前側にしっかりと取り付けられる。一方、ドリップユニット21を本体駆動ユニット22から取り外す場合には、図15(b)に示すように、ドリップユニット21の前面カバー35を若干開放し、左右の取外しレバー84の操作部84aを同時に押し下げる。これにより、各取外しレバー84の取外し凸部84bが、本体駆動ユニット22側の下側のロック部85を、板ばね87の付勢力に抗して押し上げ、その結果、上下のロック部85、85が、ドリップユニット21の上下の係合凸部45b、45bから外れる。そして、その状態のまま、ドリップユニット21を前方に引き出すことにより、ドリップユニット21が本体駆動ユニット22から取り外される。

また、図10(b)に示すように、ドリップユニット21の左側壁41内には、ドリップユニット21を本体駆動ユニット22から取り外したときに、カム円板55を回転不能にするためのカムロック機構89が設けられている。このカムロック機構89は、所定形状に形成され、従動ジョイントギヤ76Aの下方において上下方向にスライド自在のロック部材89aと、このロック部材89aを上方に付勢するばね89bとで構成されている。ドリップユニット21が本体駆動ユニット22から取り外されたときには、ロック部材89aが、従動ジョイントギヤ76Aに下方から係合することで、そのギヤ76Aを回転不能にする。これにより、従動ジョイントギヤ76Aに噛み合うカム円板55も回転不能となる。一方、ドリップユニット21が本体駆動ユニット22に取り付けられたときには、本体駆動ユニット22の前側に突設されたロック解除凸部90(図6参照)が、上記ロック部材89aに係合し、これを下方に押し下げることで、ロック部材89aによる従動ジョイントギヤ76Aのロックを解除する。これにより、従動ジョイントギヤ76Aが回転可能となり、それにより、カム円板55も回転可能となる。

上記のように、ドリップユニット21が本体駆動ユニット22から取り外された状態において、カム円板55を回転不能にロックするのは、次の理由による。すなわち、カム円板55の回転角度の制御は、後述するように、本体駆動ユニット22に設けられ、カム円板55と同期して回転するスイッチギヤ125aを有するモードスイッチ125を利用して行われる。そのため、スイッチギヤ125aとカム円板55の回転角度の整合性を保つ必要があるからである。

次に、シリンダホルダ24内に収容されたシリンダ23を把持するシリンダキャッチャ34について説明する。図9に示すように、シリンダキャッチャ34は、平面形状が前方に開口するコ字状の支持部材91と、この支持部材91の左右の前端部にそれぞれ固定された左右の把持部材92、92で構成されている。支持部材91は、板ばねから成り、左右方向に所定長さ延びる基部91aと、この基部91aの左右端部においてそれぞれ直角に屈曲し、前方に所定長さ延びる左右2つのアーム部91b、91bとで構成されている。基部91aは、背壁42の内側面にねじ止めされている。そして、両アーム部91b、91bの前端部に、前記把持部材92、92が固定されている。両把持部材92、92は、互いに対向し、それらの対向面が凸状に形成されている。

このように構成されたシリンダキャッチャ34により、シリンダホルダ24のシリンダ収容部24aに収容されたシリンダ23は、支持部材91のばね力により、左右の把持部材92、92によって左右からしっかりと挟持される。

図4〜図6に示すように、シリンダホルダ24の上面を覆うホルダカバー37は、平面形状がほぼ矩形状に形成されており、原料をシリンダ23に投入するための原料投入口37a、シリンダ23に湯を供給するための湯供給口37b、およびコーヒーの調理時に発生する湯気を排出するための湯気排出口37cが設けられている。原料投入口37aには、ミル12のシュート12a(図1、2参照)が接続され、湯供給口37bには、給湯チューブ15(図1、2参照)が接続され、そして、湯気排出口37cには、湯気抜き用のホース(図示せず)が接続されている。

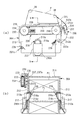

次に、図16〜図20を参照しながら、本体駆動ユニット22について説明する。本体駆動ユニット22は、上述したドリップユニット21のカム円板55、およびシリンダ23の上面を開閉するシリンダヘッド101を駆動するとともに、シリンダ23にエアを供給し、さらに、メッシュブリュア2Bでは、抽出滓を排出するためのスクレーパ102(抽出滓排出手段)を駆動するものである。

図16および図17はそれぞれ、ペーパーブリュア2Aおよびメッシュブリュア2Bの本体駆動ユニット22を示している。両図に示すように、本体駆動ユニット22は、その前壁を構成するプラスチック製のフレーム103(ケース)と、このフレーム103の上部から前方に突出し、前後方向に移動自在に設けられた前記シリンダヘッド101と、カム円板55を駆動するカム駆動機構104と、シリンダヘッド101およびスクレーパ102を駆動するシリンダヘッド・スクレーパ駆動機構105と、後述する複数のピンチ8を駆動するピンチ駆動機構106と、シリンダ23にエアを供給するエアポンプ107などを備えている。上記のカム駆動機構104、シリンダヘッド・スクレーパ駆動機構105、ピンチ駆動機構106、およびエアポンプ107は、フレーム103の背面側に取り付けられており、前面および底面が開放されたボックス状のユニットカバー108(ケース)によって覆われている。

シリンダヘッド101は、平面形状がシリンダ23の上面よりも大きい円形のヘッド本体111と、フレーム103の上部に設けられた上部開口103aを貫通した状態で、前後方向に移動自在に設けられ、前端部においてヘッド本体111を上下に若干揺動自在に支持するスライダ112とを有している。ヘッド本体111は、後述する第1エア搬送チューブ9Aに接続されており、ヘッド本体111の底面の所定位置には、第1エア搬送チューブ9Aを介して搬送されたエアを下方に送り出すためのエア供給口(図示せず)が設けられている。また、ヘッド本体111の上端部には、ヘッド本体111の外形よりも長く、左右方向に延びるヘッドガイドロッド113が設けられている。このヘッドガイドロッド113は、ドリップユニット21が本体駆動ユニット22に取り付けられた状態において、シリンダホルダ24の左右の側壁41、41の上端部に、前後方向に摺動自在に係合する。

さらに、ヘッド本体111の前半上部には、前記ホルダカバー37の原料投入口37aからの原料、および湯供給口37bからの湯を、シリンダ23に案内する原料・湯案内部材114が取り付けられている。この原料・湯案内部材114は、ヘッド本体111の前方に設けられた補助原料シュート115と、この補助原料シュート115の左方に設けられた湯案内受け部116とで一体に構成されている。補助原料シュート115は、上下方向に延びる筒状に形成されており、シリンダヘッド101が待機位置に位置するときに、ホルダカバー37の原料投入口37aとシリンダ23の間に位置し、原料投入口37aから投入された原料を、さらにシリンダ23に案内する。

一方、湯案内受け部116は、上面が開放するケース状に形成されており、シリンダヘッド101が待機位置に位置するときに、ホルダカバー37の湯供給口37bから供給された湯を、さらにシリンダ23に案内するとともに、湯供給口37bから後だれする湯を受けることで、その湯でシリンダヘッド101が濡れるのを防止する。また、湯案内受け部116の底壁の前端部には、上下方向に貫通し、下方に若干突出する補助給湯ノズル116aが設けられている。この補助給湯ノズル116aは、シリンダヘッド101が待機位置に位置するときに、シリンダ23内の湯案内壁27に真上から臨む位置に配置されている。したがって、湯供給口37bから湯案内受け部116に流入し、補助給湯ノズル116aから吐出した湯は、シリンダ23内の湯案内壁27に上方から当たり、この湯案内壁27によって、シリンダ23の内面の周方向に案内されながら、シリンダ23内に流れ落ちる。また、シリンダ23の内面を伝って流れ落ちる湯は、シリンダ23内の湯拡散凸部28に一旦、受けられ、さらにシリンダ23の内面の周方向に拡がりながら、下方に流れる。以上のようにして、湯がシリンダ23に供給される。

図16(a)に示すように、ペーパーブリュア2Aの本体駆動ユニット22では、フレーム103の中央部に設けられた中央部開口103bを前方から覆った状態で、上下方向に延びるペーパーガイドプレート109(ペーパーガイド部材)が取り付けられている。このペーパーガイドプレート109は、フレーム103の下半部を覆うとともに、側面形状が後方に凸湾曲する湾曲部109aと、この湾曲部109aから斜め下後方に所定長さ延びる傾斜部109bとを有している。

ペーパーフィルタPをドリップユニット21のシリンダ23とフィルタブロック32の間にセットする際に、ペーパーブリュア2Aの下方から、ペーパーフィルタPを手動で挿し入れながら送ることにより、ペーパーフィルタPの先端部が、ペーパーガイドプレート109の傾斜部109bに沿って上方に案内され、さらに湾曲部109aに沿って前方に案内される。これにより、ペーパーフィルタPは、ドリップユニット21の後ろ側から、シリンダ23とフィルタブロック32の間を通って、ドリップユニット21の前方に到達する。このように、ペーパーガイドプレート109を利用して、ペーパーフィルタPのセットを簡単に行うことができる。

また、図17(a)に示すように、メッシュブリュア2Bの本体駆動ユニット22では、フレーム103の中央部開口103bに、スクレーパ102がセットされる。同図(b)に示すように、スクレーパ102は、平面形状がフィルタブロック32のそれよりも一回り大きい矩形枠状に形成されたサポート102aと、サポート102aにその前端部から垂下するように取り付けられ、正面形状が横長矩形状のゴム製のスクレーパ本体102bとで構成されている。サポート102aの後端部には、左右方向に延びるとともに上方に開口した係合溝102cが設けられており、この係合溝102の所定位置に、後方に開口する切欠き102dが形成されている。

このように構成されたスクレーパ102は、フレーム103の中央部開口103の左右の縁部にガイドされながら、前後方向にスライド可能になっている。そして、このスクレーパ102が、シリンダヘッド・スクレーパ駆動機構105によって駆動されることにより、前端部のスクレーパ本体102bがフィルタブロック32上を前後方向に移動する。それにより、コーヒー抽出後にメッシュフィルタ72上に残留した原料である抽出滓は、スクレーパ本体102bで掻き取られ、ドリップユニット21の前方または後方に排出される。

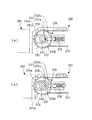

図18に示すように、カム駆動機構104は、DCモータから成る第1モータ121(第1駆動源)と、この第1モータ121にギヤボックス122(図20参照)を介して接続された出力ギヤ123と、この出力ギヤ123に噛み合うとともに、ドリップユニット21が本体駆動ユニット22に取り付けられた状態において、ドリップユニット21側の前記従動ジョイントギヤ76Aに噛み合う駆動ジョイントギヤ124とを有している。

出力ギヤ123の付近には、カム円板55の回転角度を制御するためのモードスイッチ125が設けられている。このモードスイッチ125は、中間ギヤ126を介して出力ギヤ123に噛み合うとともに、カム円板55と同期して、等角度で回転するスイッチギヤ125aを有している。モードスイッチ125は、スイッチギヤ125aが複数の所定の回転角度においてON状態になる複数のモードを有しており、前記制御装置7が、それらのモードに応じて、カム円板55の回転角度を識別する。

シリンダヘッド・スクレーパ駆動機構105は、DCモータから成る第2モータ131と、この第2モータ131に接続され、上下方向に延びかつ両端部が外部に突出する出力軸(図示せず)を有するギヤボックス132と、上記出力軸の上下端部にそれぞれ設けられたシリンダヘッド駆動部(図示せず)およびスクレーパ駆動部133(抽出滓排出手段)などで構成されている。シリンダヘッド駆動部は、シリンダヘッド101のスライダ112の後端部に係合しており、上記出力軸の回転に伴って回転することにより、シリンダヘッド101を、待機位置(図18の実線で示す位置)と、シリンダ23を閉鎖する閉鎖位置(図18の2点鎖線で示す位置)との間で、前後方向に駆動する。

一方、スクレーパ駆動部133は、水平に所定長さ延びるアーム133aと、その先端部から下方に突出する係合凸部133bとを有している。メッシュブリュア2Bの本体駆動ユニット22において、フレーム103の前方から中央部開口103bにスクレーパ102がセットされたときに、スクレーパ駆動部133の係合凸部133bが、スクレーパ102の後端部の切欠き102dを介して、係合溝102cに係合する。シリンダヘッド・スクレーパ駆動機構105の上記出力軸の回転に伴って、スクレーパ駆動部133が回転することにより、係合凸部133bがスクレーパ102の係合溝102c内を摺動する。これにより、スクレーパ102は、待機位置(図19の実線で示す位置)と、スクレーパ本体102bがフィルタブロック32の前端よりも前方の位置(図19の2点鎖線で示す位置)との間で、前後方向に移動する。

なお、上記のシリンダヘッド駆動部およびスクレーパ駆動部133はいずれも、ワンウェイクラッチを介して出力軸に連結されており、出力軸が所定方向に回転したときにシリンダヘッド駆動部のみが回転し、出力軸が上記と逆方向に回転したときにスクレーパ駆動部133のみが回転するようになっている。

ピンチ駆動機構106は、コーヒー抽出時に、コーヒーやエアを搬送するための搬送チューブ9の複数の所定箇所を開閉するためのピンチ8を駆動するものである。ここで、図1、2を参照して、搬送チューブ9およびピンチ8配置関係について簡単に説明する。両図に示すように、搬送チューブ9は、エアポンプ107とシリンダヘッド101の間に接続された第1エア搬送チューブ9Aと、エアポンプ107と本体駆動ユニット22側のジョイントホース140の間に接続された第2エア搬送チューブ9Bと、ジョイントホース140に接続された飲料搬送チューブ9Cとで構成されている。これらの搬送チューブ9A〜9Cはいずれも、ゴムなどの弾性材で構成されている。上記ジョイントホース140は、本体駆動ユニット22の前側の右下端部に設けられており、ドリップユニット21が本体駆動ユニット22に取り付けられた状態において、ドリップユニット21側のジョイントホース40に接続される。

また、ピンチ8は、上記搬送チューブ9A〜9Cの途中にそれぞれ取り付けられた3つのピンチ、具体的には、第1エアピンチ8A、第2エアピンチ8Bおよび飲料ピンチ8Cで構成されている。これらのピンチ8A〜8Cは、同じものである。図20に示すように、各ピンチ8は、自身が取り付けられた搬送チューブ9の部分を保持するチューブホルダ141と、チューブホルダ141に回動自在に取り付けられ、これと協働して搬送チューブ9を押し潰し、閉鎖するためのピンチ本体142と、このピンチ本体142の搬送チューブ9と反対側に回転自在に設けられ、ピンチ本体142を搬送チューブ9側に押圧するための所定形状のカム143とで構成されている。

このように構成されたピンチ8A〜8Cは、第1および第2エアピンチ8A、8Bが、左右に隣接して配置され、飲料ピンチ8Cが、第1エアピンチ8Aの前方にこれに対向するように配置されている。なお、これらのピンチ8A〜8Cでは、カム143が共通化されている。

ピンチ駆動機構106は、前述したカム駆動機構104と共通の第1モータ121およびギヤボックス122と、その出力軸の右端部に固定された出力ギヤ144と、これに噛み合うとともに、ピンチ8のカム143の回転シャフト145に固定された駆動ギヤ146などを備えている。

上述したように、カム駆動機構104およびピンチ駆動機構106は、第1モータ121を共通の駆動源とし、前者104によるカム円板55、フィルタブロック32、シリンダヘッドロック部材57および廃液チューブピンチ部材58と、後者106による3つのピンチ8A〜8Cとを、相互に連係するように駆動する。これにより、コーヒーの抽出時において、シリンダ23の上面および下面の開閉、廃液チューブピンチ部材58による廃液チューブ50の開閉、ならびにピンチ8A〜8Cによる搬送チューブ9A〜9Cの開閉を、効率良くかつ適切に行うことができる。

次に、図21〜図28を参照して、ペーパーブリュア2Aのペーパーフィルタ送出し装置201について説明する。このペーパーフィルタ送出し装置201は、ペーパーフィルタPを保持するペーパーホルダユニット202と、このペーパーホルダユニット202を駆動するペーパー駆動ユニット203とで構成されている。ペーパーホルダユニット202は、ドリップユニット21の底面に、前後方向にスライドしながら着脱自在に取り付けられる一方、ペーパー駆動ユニット203は、本体駆動ユニット22の底面左端部に、前後方向にスライドしながら着脱自在に取り付けられている。

図22、23および24に示すように、ペーパーホルダユニット202は、ドリップユニット21のシリンダ23の外径よりも幅広の帯状の連続するペーパーフィルタPと、このペーパーフィルタPを送出し可能に保持するホルダ本体204(ホルダ部)と、ホルダ本体204の前側上部に設けられた左右2つのペーパー送りドラム205、205(ペーパー送りローラ)と、ホルダ本体204の前端部に、両ペーパー送りドラム205、205を覆うように取り付けられたペーパーセットドア206(ペーパー挟持ローラ支持部材)と、ホルダ本体204の背面側に設けられたペーパー切れ検出レバー207と、ホルダ本体204の左側壁に内蔵され、ペーパー送りドラム205、205を回転駆動するためのドラム駆動機構208(送出し機構)などを備えている。

ペーパーフィルタPは、コーヒー抽出用の一般的なものと同様、植物繊維などをきめ細かく織って作製されており、前述したメッシュフィルタ72よりもろ過度合が高くなっている。また、ペーパーフィルタPは、所定の内径を有する円筒状の芯部Psの周囲にロール状に巻かれたロール部Prを有している。

ホルダ本体204は、下面および前面下半部が開放するボックス状に形成され、内部にペーパーフィルタPのロール部Prを収容するプラスチック製のフレーム211(ロール部収容ケース)を備えている。フレーム211は、その中央部が、図23(b)に示すように、背面側から前面側にわたり、上方に凸の円弧状に形成されており、その天井部において取り付けられ、前面下端部まで延びるフィルムカバー212によって、前面下半部が覆われている。また、フレーム211は、左右の側壁213、213を有しており、左側の側壁213の外側にカバー215が取り付けられている。両側壁213、213にはいずれも、ほぼ中央の左右対称な位置に、所定の径を有する円形の開口213aが形成されている。そして、各側壁213の外側には、開口213aを介して、フレーム211の内部に対して出没自在に構成され、ペーパーフィルタPのロール部Prを支持するロール部支持部材216が取り付けられている。

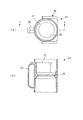

ロール部支持部材216は、プラスチックの成形品で構成され、図24に示すように、側面形状が上記開口213aよりも一回り小さい円形の凸部216aと、この凸部216aから下方に延び、可撓性を有する所定形状の脚部216bとで構成されている。凸部216aは、側壁213の開口213aからフレーム211の内方に若干突出するように配置され、凸部216aの下半部に、下方に向かって側壁213に接近するように傾斜する傾斜面216cが形成されている。以上のように構成された左右のロール部支持部材216により、ペーパーフィルタPのロール部Prは、その芯部Psに凸部216aが挿入された状態で、回転自在に支持されている。

また、ペーパーホルダユニット202へのペーパーフィルタPの取付けおよび取外しは、次のように簡単に行える。すなわち、ペーパーフィルタPのロール部Prを、ホルダ本体204の下方からその内部に挿し入れると、ロール部Prの左右の端面が左右のロール部支持部材216の凸部216aの傾斜面216cに当接しながら、各凸部216aを側壁213側に押圧し、それにより、内方に突出していた各凸部216aが側壁213側に退避する。つまり、両凸部216a、216aは、左右に押し広げられる(図24(b)の2点鎖線で示す状態)。そして、ロール部Prの芯部Psが凸部216aの位置に達したときに、両凸部216aが内方に戻り、芯部Psに係合する。このように、ペーパーフィルタPの取付けは、ロール部Prをホルダ本体204に下方から挿し入れるだけで、簡単に行うことができる。

一方、ペーパーフィルタPの交換時など、ペーパーホルダユニット202からペーパーフィルタPのロール部Prを取り外す場合には、そのロール部Prを、ホルダ本体204内で一旦押し上げる。この場合、ロール部Prの芯部Psの下半部の縁部が、左右のロール部支持部材216の傾斜面216cに当接し、それにより、上述したペーパーフィルタPの取付け時と同様、左右のロール部支持部材216の凸部216a、216aが左右に押し広げられる。そして、この状態から、ロール部Prを斜め下前方に引き出す。これにより、ロール部Prは、ホルダ本体204の前面下半部を介して、前方に取り出される。以上のように、ペーパーフィルタPの取外しも、上述した手順により、簡単に行うことができる。

なお、各ロール部支持部材216は、その脚部216bにおいて、所定の抜止め部材217により、フレーム211の側壁213にしっかりと取り付けられている。したがって、上述したペーパーフィルタPの取付けおよび取外しの際に、凸部216aがロール部Prで押圧されても、ロール部支持部材216が、フレーム211の側壁213から外れることはない。

図22および図23に示すように、左右のペーパー送りドラム205、205は、形状およびサイズが互いに同じものであり、ホルダ本体204の左右の側壁213、213間にわたって左右方向に延び、かつ両側壁213、213に回転自在に支持されたドラムシャフト218に、互いに左右方向に間隔を隔てて固定されている。このペーパー送りドラム205は、所定の厚さおよび径を有する円弧部205aと、この円弧部205aの両端に直線的に連なる直線部205b(非挟持部)と、この直線部205bの内側縁部に突設され、円弧部205aの径よりも小さい径を有する小円弧部205cとにより、所定形状に形成されている。円弧部205aには、その周方向に沿って、多数の歯が形成されている。

ペーパーセットドア206は、左右方向に延びるドア本体221と、このドア本体221の両端部から直角に延び、側面形状が「く」字状の左右のアーム222、222とを備えている。ドア本体221の背面には、左右方向に延びるローラシャフト223が固定され、その両端部に、両ペーパー送りドラム205、205にそれぞれ対応するように、ローラ224、224(ペーパー挟持ローラ)が回転自在に支持されている。また、ドア本体221の前面には、ペーパーフィルタPで抽出滓を排出する際に、その抽出滓をペーパーフィルタPから分離するための滓分離プレート225(抽出滓分離部)が取り付けられている。この滓分離プレート225は、ペーパーホルダユニット202が前記ドリップユニット21に取り付けられた状態において、ドア本体221からドリップユニット21の前側のガイドローラ38付近まで、後ろ上がりに傾斜するように延びている。

左右のアーム222、222は、その先端部の外面に突設された係合凸部222aが、ホルダ本体204の左右の側壁213の前端部に形成された縦長の係合孔213bに、内側から挿入された状態で、回動自在に支持されている。また、各アーム222の長さ方向のほぼ中央部と、対応する側壁213との間には、ペーパーセットドア206をホルダ本体204側に付勢するばね226が取り付けられている。さらに、各アーム222のドア本体221寄りの所定位置には、外方に突出し、対応する側壁213の前端上部に設けられた係止部213cに係止されることによって、ペーパーセットドア206を閉鎖した状態にロックするためのロック部222bが設けられている。

ペーパーフィルタPは、ホルダ本体204の背面下端部のガイドローラ204a、およびドリップユニット21の後ろ側のガイドローラ39で案内され、シリンダ23とフィルタブロック32の間を通り、さらにドリップユニット21の前側のガイドローラ38で案内され、ドリップユニット21の前側において垂下するようにセットされる。そして、ペーパーフィルタPの垂下した部分が、上記のように構成された左右のペーパー送りドラム205、205、およびペーパーセットドア206の両ローラ224、224によって挟持される。ペーパー送りドラム205、205が、ドラム駆動機構208によって、所定方向(図23(b)における時計方向)に回転駆動されることにより、上記のようにセットされたペーパーフィルタPが、ホルダ本体204内のロール部Pr側から送られる。

また、図22(b)および図23(b)に示すように、両ペーパー送りドラム205、205は、ペーパーフィルタPの送出し以外の待機時に、各直線部205bが対応するローラ224、224に対向するようになっている。この場合、ペーパーフィルタPは、ペーパー送りドラム205とローラ224とで挟持されない。したがって、ペーパーブリュア2Aのメンテナンスなどの際に、ペーパーフィルタPを、ペーパー送りドラム205およびローラ224の下方に、手動で簡単に引き出すことができる。また、コーヒーの抽出時におけるフィルタブロック32の上昇に伴い、ペーパーフィルタPがフィルタブロック32側に引っ張られた場合でも、ペーパーフィルタPがペーパー送りドラム205およびローラ224で挟持されていないので、ペーパーフィルタPが破れるなどの不具合を回避することができる。

また、ペーパーフィルタPを、ペーパー送りドラム205とローラ224の間にセットする場合、図23(b)に示すように、ペーパーセットドア206を前側に回動させることで開放することにより(離隔位置)、ペーパー送りドラム205とローラ224の間に比較的大きなスペースを確保することができる。そして、そのスペースにペーパーフィルタPを通した後で、ペーパーセットドア206を元の状態に閉鎖する(押圧位置)。このように、ペーパーセットドア206を開閉することにより、ペーパーフィルタPの上記セットを簡単に行うことができる。

図23(b)および図25に示すように、ペーパー切れ検出レバー207は、ホルダ本体204のフレーム211の背面下端部に、左右方向に水平に延びる支軸207aを中心に回動自在に支持されている。また、ペーパー切れ検出レバー207は、支軸207aの右端部(図25(a)の上端部)から上方に延びる長尺のレバー本体207bと、支軸207aの左端部(図25(a)の下端部)から斜め下後方に若干延びる検出レバー部207cとを有している。前者207bは、フレーム211の内側に位置し、後者207cは、フレーム211の後方に突出している。また、ペーパー切れ検出レバー207の支軸207aの左端部には、ねじりばね228が取り付けられており、このねじりばね228により、ペーパー切れ検出レバー207が、図23(b)において、時計方向に付勢されている。したがって、同図に示すように、ペーパー切れ検出レバー207では、レバー本体207bがペーパーフィルタPのロール部Prの外周面に当接しており、図25(b)に示すように、ロール部Prの径の縮小に伴い、それに追従しながら、ペーパー切れ検出レバー207が時計方向に回動する。これに伴い、検出レバー部207cは、上方に回動し、そのことが、ペーパー駆動ユニット203側の後述するペーパー切れ検出スイッチ247によって検出される。

次に、左右のペーパー送りドラム205、205を回転駆動するドラム駆動機構208について説明する。図24に示すように、ドラム駆動機構208は、ホルダ本体204の左側壁、すなわちフレーム211の左側壁213とカバー215とで囲まれたスペースに設けられている。このドラム駆動機構208は、ドラムシャフト218の左側壁213から突出する端部に固定された前プーリ231と、左側壁213の後端部に回転自在に設けられた後プーリ232と、両プーリ231、232に巻き掛けられたタイミングベルト233と、後プーリ232と共通の支軸234に固定され、後プーリ232と左側壁213との間に配置された従動ギヤ235とを備えている。ペーパー駆動ユニット203の後述する駆動ギヤ244によって、従動ギヤ235が所定方向(図24(a)の時計方向)に回転駆動されることにより、後プーリ232が同じ方向に回転し、したがって、タイミングベルト233を介して、前プーリ231も同じ方向に回転する。それにより、左右のペーパー送りドラム205、205が前述したように回転し、ペーパーフィルタPを送る。

また、フレーム211の上記従動ギヤ235の付近には、ペーパーホルダユニット202が、ドリップユニット21から取り外され、ペーパー駆動ユニット203と分離したときに、従動ギヤ235をロックするギヤロック機構236(ペーパー送りローラロック機構)が設けられている。図26に示すように、このギヤロック機構236は、所定形状のロック部材237と、このロック部材237を後方(図26の左方)に付勢するばね238で構成されている。ロック部材237は、横長リング状に形成され、従動ギヤ235の側面に一体に設けられたボス部235aの周囲を囲むリング部237aと、このリング部237aから前方に延び、フレーム211の左側壁213に前後方向にスライド自在に支持されたスライド部237bとを有している。また、リング部237aの内側の前端部には、後方に突出するロック凸部239が設けられている。

一方、従動ギヤ235のボス部235aの周面の所定位置には、外方に開口する係合凹部235bが形成されている。この係合凹部235bは、従動ギヤ235が待機位置に位置するときに、図26に示すように、ロック部材237のロック部239に対向する。

上記のように構成されたギヤロック機構236では、図26(a)に示すように、ペーパーホルダユニット202およびペーパー駆動ユニット203が、互いに離れた状態であるときに、ロック部材237がばね238で付勢され、ロック凸部239が従動ギヤ235の係合凹部235bに嵌合する。これにより、従動ギヤ235がロックされる。一方、ペーパーホルダユニット202およびペーパー駆動ユニット203が、互いに連結された状態では、ペーパー駆動ユニット203の前端部のロック部材当接部241aが、ロック部材237のリング部237aに後方から当接し、ばね238の付勢力に抗して、ロック部材237を前方に押圧する。これにより、ロック部材237のロック部239が、従動ギヤ235の係合凹部235bから外れ、その結果、従動ギヤ235が回転可能な状態となる。

このように、ペーパーホルダユニット202が、ペーパー駆動ユニット203から取り外されたときに、従動ギヤ235がロックされるので、これと一体の後プーリ232に加えて、これとタイミングベルト233を介して連結された前プーリ231もロックされる。その結果、前プーリ231と共通の回転軸であるドラムシャフト218に固定された両ペーパー送りドラム205、205もロックされる。これにより、ペーパーホルダユニット202がペーパー駆動ユニット203から取り外された状態において、各ペーパー送りドラム205の直線部205bが、対応するローラ224に対向するように、ペーパー送りドラム205をロックすることができる。

前述したように、待機時に、直線部205bがローラ224に対向するように、ペーパー送りドラム205が停止していることが好ましい。したがって、メンテナンスなどの際に、ペーパーホルダユニット202がペーパー駆動ユニット203から取り外され、再度、ペーパー駆動ユニット203に取り付けられるまで、ペーパー送りドラム205の停止角度位置を保つことができるので、待機時におけるペーパー送りドラム205の上記停止角度位置を確保することができる。また、ペーパー送りドラム205のロックの解除は、ペーパーホルダユニット202をペーパー駆動ユニット203に取り付けるだけで、簡単に行うことができる。

図27は、ペーパー駆動ユニット203を示しており、また図28は、ペーパー駆動ユニット203の内部構造を、ペーパーホルダユニット202とともに示している。両図に示すように、ペーパー駆動ユニット203は、その外郭を構成するケース241内の後部に配置されたモータ242(第2駆動源)と、このモータ242に接続され、ケース241の右側面に取り付けられたギヤボックス243と、ケース241内の前部に配置され、ギヤボックス243の左右方向(図28の表裏方向)に延びる出力軸243aに固定された駆動ギヤ244とを備えている。駆動ギヤ244の左側面には、所定位置に係合凹部245aを有するカム245が設けられている。また、駆動ギヤ244の後方に、カム245によってON/OFF切り替えされるマイクロスイッチから成るペーパー送り検出スイッチ246が配置されている。このペーパー送り検出スイッチ246は、その操作レバー246aの先端部にスイッチローラ246bを有しており、このスイッチローラ246bが駆動ギヤ244のカム245の周面に押圧されることにより、ON状態となり、スイッチローラ246bがカム245の係合凹部245aに対向し、押圧が解除されることにより、OFF状態となる。

また、ペーパー駆動ユニット203には、ケース241の下端部に、マイクロスイッチから成るペーパー切れ検出スイッチ247(スイッチ)が設けられ、その下側に、これをON/OFF切り替えする切替えレバー248が配置されている。ペーパー切れ検出スイッチ247は、その操作レバー247aの先端部にスイッチローラ247bを有しており、このスイッチローラ247bが切替えレバー248によって下方から押圧されることにより、ON状態となり、その押圧が解除されることにより、OFF状態となる。

図28(a)に示すように、切替えレバー248は、前後方向に延び、後端部(同図の左端部)の支点248aを中心として、ペーパー切れ検出スイッチ247をON状態に切り替えるON切替え位置(図28(a)に示す位置)と、OFF状態に切り替えるOFF切替え位置(図28(b)に示す位置)との間で、ケース241に回動自在に支持されている。また、切替えレバー248の前端部には、斜め上および斜め下に延びる二股状の係合部248bが設けられている。さらに、切替えレバー248の支点248aには、ねじりばね249(付勢手段)が設けられ、このねじりばね249により、切替えレバー248が、図28において反時計方向に付勢されている。

したがって、図28(a)に示すように、ペーパーホルダユニット202とペーパー駆動ユニット203が分離した状態では、ペーパー切れ検出スイッチ247が、切替えレバー248に下方から押圧され、ON状態となる。一方、同図(b)に示すように、ペーパーホルダユニット202がペーパー駆動ユニット203に取り付けられた状態では、ペーパーホルダユニット202側のペーパー切れ検出レバー207の検出レバー部207cが、ペーパー駆動ユニット203側の切替えレバー248の前端部の係合部248bに係合する。

図23(b)に示すように、ペーパーフィルタPの残量が十分ある場合には、ペーパー切れ検出レバー207の下端部の検出レバー部207cは、後方斜め下に延びるように位置する。この場合、図28(b)に示すように、検出レバー部207cは、ペーパー駆動ユニット203の切替えレバー248の係合部248bに係合し、これを下方に押圧する。これにより、切替えレバー248は、OFF切替え位置に位置し、その結果、ペーパー切れ検出スイッチ247がOFF状態であることで、前記制御装置7により、ペーパー切れでないと判別される。

一方、コーヒーの抽出によるペーパーフィルタPの使用に伴い、ペーパーフィルタPのロール部Prの径が、図25(b)の2点鎖線で示すように小さくなり、所定の径に達すると、ペーパー切れ検出レバー207の下端部の検出レバー部207cが、ほぼ水平に延びるように位置する。これより、検出レバー部207によるペーパー駆動ユニット203側の切替えレバー248の押圧が解除される。それにより、切替えレバー248は、ねじりばね249の付勢力により、ON切替え位置に位置し、その結果、ペーパー切れ検出スイッチ247がON状態であることで、制御装置7により、ペーパー切れであると判別される。

また、上記のペーパー切れ検出レバー207は、ペーパー切れに加えて、ペーパーホルダユニット202がペーパー駆動ユニット203に適正に取り付けられているか否かの判別にも利用される。すなわち、ペーパーホルダユニット202がペーパー駆動ユニット203から取り外されたときには、図28(a)に示すように、ペーパー駆動ユニット203の切替えレバー248がON切替え位置に位置し、ペーパー切れ検出スイッチ247がON状態となる。この状態から、ペーパーホルダユニット202がペーパー駆動ユニット203に適正に取り付けられたときには、図28(b)に示すように、ペーパー切れ検出レバー207の検出レバー部207cが、ペーパー駆動ユニット203側の切替えレバー248の係合部248bに係合し、これを下方に押圧する。これにより、切替えレバー248は、OFF切替え位置に位置し、その結果、ペーパー切れ検出スイッチ247がON状態からOFF状態になることで、制御装置7により、ペーパーホルダユニット202が適正に取り付けられたと判別される。

一方、ペーパーホルダユニット202がペーパー駆動ユニット203に適正に取り付けられていないときには、ペーパー切れ検出レバー207の検出レバー部207cが、ペーパー駆動ユニット203側の切替えレバー248に適正に係合しないことで、切替えレバー248がON切替え位置に維持され、その結果、ペーパー切れ検出スイッチ247がON状態のままとなる。つまり、ペーパーホルダユニット202をペーパー駆動ユニット203に取り付けたときに、本来、ペーパ切れ検出スイッチ247がOFF状態になるはずであるのに、ペーパー切れ検出スイッチ247がON状態のままであることで、ペーパーホルダユニットが適正に取り付けられていないと判別することが可能である。以上のように、ペーパー切れ検出レバー207を利用して、ペーパーホルダユニット202がペーパー駆動ユニット203に適正に取り付けられているか否かを、容易に判別することができる。

次に、以上のように構成されたコーヒー抽出装置2の動作について、図29〜図33のフローチャート、および図34〜図44の動作図を参照しながら説明する。なお、動作図では、上段にカム円板55の回転動作を中心に示し、下段にフィルタブロック32およびシリンダヘッド101の動作を中心に示すものとする。また、以下の説明ではまず、ペーパーブリュア2Aによるコーヒーの調理動作について、図34〜図37の動作図を参照して説明し、その後で、メッシュブリュア2Bによるコーヒーの調理動作について説明する。

図29は、ペーパーブリュア2Aおよびメッシュブリュア2Bをそれぞれ備えたカップ式自動販売機1Aおよび1Bにおいて、購入者によるコーヒーの商品選択ボタンの操作に基づく販売指令があったときの販売動作の実行処理(メインルーチン)を示している。この制御プログラムは、カップ式自動販売機1Aおよび1Bのいずれにも対応しており、両ブリュア2Aおよび2Bに対し共通化されたものである。

また、図34(a)は、ペーパーブリュア2Aの待機状態を示している。この待機状態では、カム円板55、フィルタブロック32およびシリンダヘッド101が、それぞれの待機位置に位置するとともに、シリンダ23の上面および下面がいずれも開放されている。なお、この待機状態では、図45の(1)に示すように、第1エアピンチ8A、第2エアピンチ8Bおよび飲料ピンチ8Cがいずれも開放状態であり、したがって、ピンチ8Aから8Cにそれぞれ対応する搬送チューブ9A〜9Cがいずれも開放されている。

図29に示す販売動作のメインルーチンではまず、ステップ1(「S1」と図示。以下同じ)において、抽出滓排出用イニシャル処理(サブルーチン)を実行する。図30は、抽出滓排出用イニシャル処理を示している。同図に示すように、本サブルーチンではまず、ペーパーフィルタPが有るか否かを判別する(ステップ21)。具体的には、ブリュア本体20にペーパー駆動ユニット203が取り付けられ、このペーパー駆動ユニット203のモータ242が制御装置7に電気的に接続されているか否かによって判別される。ペーパーブリュア2Aは、ペーパー駆動ユニット203を備えているので、上記ステップ22の判別結果がYESとなり、そのまま本サブルーチンを終了する。

図29のメインルーチンに戻り、ステップ2において、フィルタブロック32を上昇させる。具体的には、本体駆動ユニット22において、カム駆動機構104の第1モータ121が所定方向に回転することにより、ドリップユニット21のカム円板55が、図34において時計方向に回転する。それにより、カム円板55の第1カム溝53に係合するスライダ56が上昇し、これに支持されたフィルタブロック32が、その上側のペーパーフィルタPとともに上昇する。この場合、スライダ56の上昇途中において、スライダ56の長孔56bの下縁部が、廃液チューブピンチ部材58の係合凸部58aに当接し、その後、スライダ56の上昇に伴って、廃液チューブピンチ部材58も上昇する。そして、図34(b)に示すように、カム円板55が待機位置から約180度回転することにより、フィルタブロック32がシリンダ23の下面にペーパーフィルタPを押し当てた状態で、シリンダ23の下面をシールする。またこの場合、廃液チューブピンチ部材58が、その押圧部58bと押さえばね59との間で、廃液チューブ50を押し潰すことにより、これを閉鎖する。

次いで、この状態において、原料供給装置3および給湯装置4からそれぞれ、所定量の原料(例えば10g)および湯(例えば105ml)を、シリンダ23内に供給する(ステップ3)。具体的には、原料は、ホルダカバー37の原料投入口37aおよびシリンダヘッド101の補助原料シュート115を介して、シリンダ23に供給される。また、購入者によって、コーヒーの増量ボタンが操作され、後述する大容量抽出を実行する場合には、上記よりも多い原料(例えば15g)をシリンダ23に供給する。一方、湯は、ホルダカバー37の湯供給口37bおよびシリンダヘッド101の補助給湯ノズル116aを介して、シリンダ23に供給される。なお、この原料・湯の供給状態では、図45の(2)に示すように、第2エアピンチ8Bのみが開放状態となり、他のピンチ8Aおよび8Cがいずれも閉鎖状態になっている。

また、原料および湯の供給後、上記の状態のまま、エアポンプ107を所定時間、作動させることにより、攪拌用エアをシリンダ23に供給する(ステップ4)。具体的には、エアポンプ107から、第2エア搬送チューブ9Bおよびフィルタブロックチューブ32aを介して、エアがフィルタブロック32に送られる。これにより、そのエアが、フィルタブロック32のメッシュフィルタ72およびペーパーフィルタPを通過し、シリンダ23内の原料および湯を攪拌する。

上記攪拌の終了後、図34(c)に示すように、給湯装置4から、後湯として所定量の湯(例えば50ml)を、シリンダ23内に供給する(ステップ5)。このように後湯を供給することにより、原料供給時に原料がシリンダ23の内面上部に付着した場合でも、その原料を、後湯によってシリンダ23の内面から脱離させることができる。その結果、シリンダ23に供給されたすべての原料を、コーヒーの調理に有効に使用できるとともに、シリンダ23に付着していた原料が次回の販売時に使用されるのを防止することで、次回の販売に、良質のコーヒーを調理することができる。

次いで、本体駆動ユニット22において、シリンダヘッド・スクレーパ駆動機構105の第2モータ131が所定方向に回転することにより、シリンダヘッド駆動部が所定角度(例えば180度)、回転し、それにより、待機位置のシリンダヘッド101が前進する(ステップ6)。具体的には、図35(a)に示すように、シリンダヘッド101のヘッド本体111がシリンダ23の真上に到達する。そして、この状態のまま、エアポンプ107を所定時間、再度作動させることにより、上述した攪拌と同様、攪拌用エアをシリンダ23に供給する(ステップ7)。以上により、シリンダ23の内部において、コーヒーが抽出される。

次いで、カム駆動機構104の第1モータ121が再度回転し、それにより、カム円板55がさらに回転する。そして、図35(b)に示すように、カム円板55が待機位置から約240度回転することにより、カム円板55の第2カム溝54に係合するシリンダヘッドロック部材57が、同図において時計方向に若干回動し、そのロック部57bによって、ヘッドガイドロッド113を下方に押し下げ、シリンダヘッド101をロックする(ステップ8)。これにより、シリンダヘッド101は、ヘッド本体111がシリンダ23の上面に当接した状態でこれをシールする。なお、この状態では、図45の(3)に示すように、第1エアピンチ8Aおよび飲料ピンチ8Cが開放状態となる一方、第2エアピンチ8Bが閉鎖状態となる。

そして、ステップ9において、コーヒーの抽出処理(サブルーチン)を実行する。図31は、コーヒー抽出処理を示している。同図に示すように、本サブルーチンではまず、前述したステップ21と同様にして、ペーパーフィルタPが有るか否かを判別する(ステップ31)。ペーパーブリュア2Aでは、ステップ31の判別結果がYESとなり、続くステップ32において、大容量抽出か否かを判別する。この大容量抽出は、購入者によって、コーヒーの増量ボタンが操作されたときに実行されるコーヒーの抽出処理である。

コーヒーの増量ボタンが操作されていないとき(ステップ32:NO)には、ステップ33に進み、エアポンプ107を所定時間、作動させることにより、搬出用エアをシリンダ23に供給する。具体的には、エアポンプ107から、第1エア搬送チューブ9Aを介して、エアが、シリンダヘッド101に送られ、シリンダ23に供給される。そのエアにより、シリンダ23内が加圧され、内部で抽出されたコーヒーは、ペーパーフィルタPおよびメッシュフィルタ72でろ過され、フィルタブロック32、フィルタブロックチューブ32a、飲料搬送チューブ9C、ミキシングボウル5および飲料チューブ16を順に通って、商品取出口10にセットされたカップCに供給される。

一方、コーヒーの増量ボタンが操作されたとき(ステップ32:YES)には、ステップ34に進み、大容量抽出処理(サブルーチン)を実行する(ステップ34)。図32は、大容量抽出処理を示している。同図に示すように、本サブルーチンではまず、上述した図31のステップ33と同様にして、搬出用エア(1回目)をシリンダ23に供給する(ステップ41)。これにより、シリンダ23内で抽出されたコーヒーは、1回目の抽出によるコーヒーとして、カップCに供給される。ただしこの場合、シリンダ23内のコーヒーが完全に搬出される前に、エアポンプ107を停止し、すでにシリンダ23に供給されたエアの残圧によって、コーヒーの搬出を行うのが好ましい。これにより、原料の微粉末がコーヒーとともに搬出され、カップCに供給されるのを低減し、それにより、雑味の無い良質のコーヒーをカップCに供給することができる。

次いで、カム駆動機構104の第1モータ121が上記と逆方向に回転することにより、カム円板55も逆方向に所定角度(約60度、待機位置から約180度)、回転する。この場合、図35(c)に示すように、シリンダヘッドロック部材57によるヘッドガイドロッド113のロックが解除されることで、シリンダヘッド101のロックを解除する(ステップ42)。なおこの場合、そのヘッドガイドロッド113は、カム円板55の凸部55bで押し上げられる。

次いで、シリンダヘッド・スクレーパ駆動機構105の第2モータ131が、上記と同じ方向に回転することにより、シリンダヘッド駆動部が、さらに所定角度(例えば180度)、回転し、それにより、図37(a)に示すように、シリンダヘッド101が後退し、待機位置に戻る(ステップ43)。これにより、シリンダ23の上面が開放される。そして、給湯装置4から、追加湯として所定量の湯(例えば140ml)を、シリンダ23内に供給する(ステップ44)。

また、追加湯の供給後、前記ステップ4と同様にして、攪拌用エアをシリンダ23に供給し(ステップ45)、シリンダ23内の既存の原料および追加湯を攪拌する。この攪拌の終了後、前記ステップ6および8と同様にして、待機位置のシリンダヘッド101をシリンダ23の真上まで前進させる(ステップ46)とともに、そのシリンダヘッド101をロックする(ステップ47)。これにより、図37(b)に示すように、シリンダ23の上面がシリンダヘッド101でシールされる。そして、図31のステップ33と同様にして、搬出用エア(2回目)をシリンダ23に供給する(ステップ48)。これにより、シリンダ23内で抽出されたコーヒーは、2回目の抽出によるコーヒーとして、カップCに供給される。

なお、上述した大容量抽出が実行される場合、2回目の抽出によるコーヒーのカップCへの供給が完了するまで、商品取出口10の取出口扉10aは、図示しないロック機構によって、開放不能になっている。これにより、1回目の抽出によるコーヒーのカップCへの供給が完了した後に、購入者が誤って、カップCを商品取出口10から取り出すのを防止することができる。

図29のメインルーチンに戻り、上述したステップ9のコーヒー抽出処理の終了後、図32の前記ステップ42と同様にして、シリンダヘッド101のロックを解除し(ステップ10)、その後、前記ステップ43と同様にして、シリンダヘッド101が後退し、待機位置に戻る(ステップ11)。

次いで、上記の状態のまま、図36(a)に示すように、給湯装置4から所定量の湯(例えば8ml)を、シリンダ23の内面を洗浄するためのリンス湯(1回目)として、シリンダ23に投入する(ステップ12)。前述したように、シリンダ23の内部の形状、および待機位置に位置するシリンダヘッド101の補助給湯ノズル116aの位置関係により、補助給湯ノズル116aを介してシリンダ23に投入されるリンス湯は、シリンダ23の内面を伝いかつ周方向に拡がりながら流れ落ちる。これにより、シリンダ23からのコーヒーの搬出後に、シリンダ23の内面に付着した抽出滓は、リンス湯とともに、下方に流れ落ちる。

その後、カム駆動機構104の第1モータ121が上記と同じ方向に回転することにより、カム円板55が所定角度(約180度)、回転し、それにより、図36(b)に示すように、フィルタブロック32が下降し(ステップ13)、待機位置に戻る。この場合、フィルタブロック32上のペーパーフィルタPには、抽出滓Gが残留する。そして、この状態のまま、同図に示すように、給湯装置4から所定量の湯(例えば10ml)を、リンス湯(2回目)として、さらにシリンダ23に投入する(ステップ14)。この2回目のリンス湯により、シリンダ23の下端部に付着・残留していた抽出滓が洗い流され、ペーパーフィルタP上に落下する。

そして、抽出滓排出処理(サブルーチン)を実行して(ステップ15)、図29のメインルーチンを終了し、待機状態に戻る。図33は、抽出滓排出処理を示している。同図に示すように、本サブルーチンではまず、前述したステップ21と同様にして、ペーパーフィルタPが有るか否かを判別する(ステップ51)。ペーパーブリュア2Aでは、このステップ51の判別結果がYESとなり、ペーパーフィルタPを所定長さ送り(ステップ52)、それにより、図36(c)に示すように、ペーパーフィルタP上の抽出滓Gを前方に排出する。この場合、同図に示すように抽出滓Gは、ペーパーホルダユニット202の滓分離プレート225によって、ペーパーフィルタPから分離される。そして、排出された抽出滓Gは、下方の滓バケツBに収容される。

以上により、ペーパーブリュア2Aを備えたカップ式自動販売機1Aによるコーヒーの販売が終了する。

次に、メッシュブリュア2Bによるコーヒーの調理動作について、図38〜図44の動作図を参照しながら説明する。このメッシュブリュア2Bによるコーヒーの調理動作は、上述したペーパーブリュア2Aに対し、図29のメインルーチンのうち、ステップ1、10および15の3つのサブルーチンのみが異なっており、その他の制御については、上述したペーパーブリュア2Aと共通している。したがって、以下の説明では、これらのサブルーチンを中心として説明するものとする。

また、メッシュブリュア2Bでは、抽出滓の排出方向があらかじめ、ドリップユニット21の前方または後方に排出するように設定でき、さらには、所定回数(例えば1〜10回)ごとに、前方および後方に交互に排出するように設定できるようになっている。したがって、以下の説明では、まず、図38〜図41の動作図を参照しながら、抽出滓の排出方向が前方に設定されているメッシュブリュア2B(以下、適宜「前排出メッシュブリュア2B」という)の動作について説明し、その後で、図42〜図44の動作図を参照しながら、抽出滓の排出方向が後方に設定されているメッシュブリュア2B(以下、適宜「後排出メッシュブリュア2B」という)の動作について説明する。

図38(a)は、前排出メッシュブリュア2Bの待機状態を示している。この待機状態では、上述したペーパーブリュア2Aと同様、カム円板55、フィルタブロック32およびシリンダヘッド101が、それぞれの待機位置に位置するのに加えて、スクレーパ102が、フィルタブロック32の後方の待機位置に位置している。

前記図29に示すように、販売動作のメインルーチンではまず、ステップ1において、サブルーチンである抽出滓排出用イニシャル処理を実行し、本サブルーチンでは、前記図30に示すように、ペーパーフィルタPが有るか否かを判別する(ステップ21)。本例では、メッシュブリュア2Bが、ペーパー駆動ユニット203を備えていないので、上記ステップ21の判別結果がNOとなり、ステップ22に進み、スクレーパ102による抽出滓の排出方向が前方であるか否かを判別する。本例の前排出メッシュブリュア2Bでは、抽出滓の排出方向が前方に設定されているので、上記ステップ22の判別結果がYESとなり、そのまま本サブルーチンを終了する。

図29のメインルーチンに戻り、前記ステップ2〜8を実行する。図38(b)、(c)および図39(a)、(b)はそれぞれ、前述したペーパーブリュア2Aの動作図である図34(b)、(c)および図35(a)、(b)に対応するものである。

次いで、ステップ9において、サブルーチンであるコーヒー抽出処理を実行し、本サブルーチンでは、前記図31に示すように、ペーパーフィルタPが有るか否かを判別する(ステップ31)。本例では、上記ステップ31の判別結果がNOとなり、前記ステップ33を実行し、本サブルーチンを終了する。このステップ33の実行により、シリンダ23内で抽出されたコーヒーは、メッシュフィルタ72でろ過され、商品取出口10のカップCに供給される。

図29のメインルーチンに戻り、前記ステップ10〜14を実行する。図39(c)および図40(a)、(b)はそれぞれ、前述したペーパーブリュア2Aの動作図である図35(c)および図36(a)、(b)に対応するものである。なお、本例では、ステップ13において、カム円板55が待機位置を超えた角度位置(待機位置から約−40度)まで回転する。この場合、図40(b)に示すように、スライダ56は、係合凸部56aを介して、カム円板55の第1カム溝53の近接部61aに係合する。以上により、フィルタブロック32は、待機位置まで一旦、下降した後、その位置よりも若干高い位置に上昇して停止し、そのメッシュフィルタ72上に抽出滓Gが残留する。

次いで、ステップ15において、サブルーチンである抽出滓排出処理を実行する。本サブルーチンでは、前記図33に示すように、ペーパーフィルタPが有るか否かを判別し(ステップ51)、本例では、この判別結果がNOとなり、ステップ54に進む。このステップ54では、抽出滓の排出方向が前方に設定されているか否かを判別する。本例では、この判別結果がYESとなり、待機位置に位置するスクレーパ102が前進し、抽出滓Gを前方に排出する(ステップ57)。具体的には、シリンダヘッド・スクレーパ駆動機構105の第2モータ131が所定方向に回転することにより、スクレーパ駆動部133が約180度回転する。これにより、図40(c)に示すように、スクレーパ102が待機位置から前方の抽出滓排出位置まで移動する。この場合、スクレーパ本体102bの下端が、フィルタブロック32のメッシュフィルタ72に摺接しながら、メッシュフィルタ72上の抽出滓Gを掻き取り、前方に排出する。

また、この抽出滓Gの前方への排出後、カム駆動機構104の第1モータ121が所定方向に回転し、それにより、カム円板55が、図40において時計方向に所定角度(例えば約40度)、回転し、待機位置に戻る。それにより、図41(a)に示すように、フィルタブロック32が若干下降し、待機位置に戻る(ステップ58)。この状態では、フィルタブロック32のメッシュフィルタ72と、スクレーパ本体102bの下端との間に、隙間が確保される。

その後、シリンダヘッド・スクレーパ駆動機構105の第2モータ131が、上記と同じ方向に回転することにより、スクレーパ駆動部133が約180度回転する。これにより、図41(b)に示すように、スクレーパ102が後退し、待機位置に戻る(ステップ59)。

以上により、前排出メッシュブリュア2Bを備えたカップ式自動販売機1Bによるコーヒーの販売が終了する。

次に、抽出滓の排出方向が後方に設定されている後排出メッシュブリュア2Bの動作について説明する。図42(a)は、後排出メッシュブリュア2Bの待機状態を示している。なお、この待機状態は、上述した前排出メッシュブリュア2Bと同じであり、スクレーパ102が後方の待機位置に位置している。

前記図29に示すように、販売動作のメインルーチンではまず、ステップ1において、サブルーチンである抽出滓排出用イニシャル処理を実行し、本サブルーチンでは、前記図30のステップ21および22の判別を行う。このステップ22は、スクレーパ102による抽出滓の排出方向が前方であるか否かを判別しており、本例のメッシュブリュア2Bでは、抽出滓の排出方向が後方に設定されているので、上記ステップ22の判別結果がNOとなり、ステップ23に進む。

このステップ23では、シリンダヘッド・スクレーパ駆動機構105の第2モータ131が所定方向に回転することにより、スクレーパ駆動部133が約180度回転する。これにより、図42(b)に示すように、スクレーパ102は、待機位置から前方の前述した抽出滓排出位置と同じ位置(以下「前側待機位置」という)まで移動する。

図29のメインルーチンに戻り、前記ステップ2〜14を実行する。図42(c)、図43(a)〜(c)および図44(a)、(b)はそれぞれ、抽出滓の前方排出を行う前述した前排出メッシュブリュア2Bの動作図である図38(b)、図39(a)〜(c)および図40(a)、(b)に対応するものである。

次いで、ステップ15において、サブルーチンである抽出滓排出処理を実行し、本サブルーチンでは、前記図33のステップ51および54の判別を行う。このステップ54は、抽出滓の排出方向が前方であるか否かを判別しており、本例の後排出メッシュブリュア2Bでは、抽出滓の排出方向が後方に設定されているので、上記ステップ54の判別結果がNOとなり、ステップ55に進む。

このステップ55では、シリンダヘッド・スクレーパ駆動機構105の第2モータ131が、上記と同じ方向に回転することにより、スクレーパ駆動部133が約180度回転する。これにより、図44(c)に示すように、スクレーパ102は、前側待機位置から後方に移動することによって、抽出滓Gを後方に排出し、待機位置に戻る。

その後、カム駆動機構104の第1モータ121が所定方向に回転し、それにより、カム円板55が、図44(c)において時計方向に所定角度(例えば約40度)、回転する。それにより、フィルタブロック32が若干下降し、待機位置に戻る(ステップ56、図42(a)参照)。

以上により、後排出メッシュブリュア2Bを備えたカップ式自動販売機1Bによるコーヒーの販売が終了する。

以上詳述したように、本実施形態によれば、ブリュア本体20に、ペーパーホルダユニット202およびペーパー駆動ユニット203で構成されるペーパーフィルタ送出し装置201を取り付けることにより、ペーパーブリュア2Aが構成され、ペーパーフィルタ送出し装置201を省略することにより、メッシュブリュア2Bが構成される。つまり、ブリュア本体20に対し、ペーパーフィルタ送出し装置201を選択的に取り付けることが可能である。

ペーパーブリュア2Aでは、シリンダ23内で抽出されたコーヒーが、メッシュフィルタ72に加えて、ペーパーフィルタPによってもろ過され、搬出される。このペーパーブリュア2Aでは、原料の残渣がほとんど無い、高品質のコーヒーを得ることができる。したがって、例えば、高品質のコーヒーの提供が求められるカップ式自動販売機などの飲料提供機器に搭載するのに適したコーヒー抽出装置2を得ることができる。

一方、メッシュブリュア2Bでは、ペーパーフィルタ送出し装置201が取り付けられていない分、装置全体をコンパクトに構成できるとともに、ペーパーフィルタPが不要な分、ランニングコストを低減でき、加えて、ペーパーフィルタPの廃棄や交換が不要な分、オペレータにとって、装置の操作を簡易化できる。したがって、例えば、比較的小さな飲料提供機器や操作が簡単な飲料提供機器に搭載するのに適したコーヒー抽出装置2を得ることができる。

以上のように、本実施形態によれば、搭載すべき飲料提供機器の種類や提供すべきコーヒーの品質などに応じ、ブリュア本体20に取付け可能なペーパーフィルタ送出し装置201の有無を選択することにより、多種類の飲料提供機器に柔軟に対応でき、その結果、コーヒーを抽出によって調理する装置としての統一化を図ることができる。

次に、図46〜図50を参照しながら、ドリップユニット21におけるメッシュフィルタ72および取外しレバー84の変形例、ならびにペーパーホルダユニット202におけるロール部支持部材216の取付け構造の変形例について、順に説明する。なお、以下の説明では、前述したコーヒー抽出装置2と同じ構成部品については同一の符号を付すものとする。

図46は、メッシュフィルタ72の変形例としてのプラスチック製のメッシュフィルタ(以下「プラスチックフィルタ」という)301を示している。このプラスチックフィルタ301は、所定の樹脂材料(例えばポリプロピレン)を射出成形することなどにより、所定形状の樹脂成形品で構成されている。具体的には、平面形状が円形に形成された平板状のフィルタ本体部302と、このフィルタ本体部302の下面に一体に突設され、平面形状が格子状の補強部303(フィルタ保持部)によって構成されている。

フィルタ本体部302は、上下方向に貫通する多数の細孔302aを有しており、また、フィルタ本体部302の周縁部が、下方に所定長さ垂下するように形成されている。一方、補強部303は、縦横3つずつの薄板状のリブ304で構成されている。これらのリブ304のうち、フィルタ本体部302の中心部において互いに直交する2つのリブ304、304の各々には、互いに間隔を隔てて、下方に突出する2つの凸部304a、304aが設けられている。これらの凸部304aは、直交する上記2つのリブ304、304の交点を中心として対称に形成されている。また、各凸部304aは、フィルタ本体部302の周縁部の下端よりも下方に突出し、下面が上記交点に向かって前下がりに傾斜している。

図47は、上記のプラスチックフィルタ301を備えたフィルタブロック32の縦断面図である。同図に示すように、フィルタブロック32の支持部材74は、その中央部に、コーヒーおよびエアが通る通路74aを有しており、その上側に、上方に開放する漏斗状のフィルタセット部74bが形成されている。そして、このフィルタセット部74bに、プラスチックフィルタ301が載置された状態でセットされる。より具体的には、フィルタ本体部302の周縁部の下面および補強部303の4つの凸部304aの下面が、フィルタセット部74bに接した状態でセットされる。またこの場合、フィルタ本体部302の各細孔302aと支持部材74の通路74aは、補強部303の各リブ304が邪魔になることなく、連通する。

以上のように構成されたプラスチックフィルタ301を備えたコーヒー抽出装置2では、シリンダ23内で抽出されたコーヒーをカップCに供給するために、前述したように、シリンダヘッド101を介して、これによって上面がシールされたシリンダ23にエアが供給される。この場合、シリンダ23内のコーヒーは、プラスチックフィルタ301の細孔302aを通って、支持部材74のフィルタセット部74b側に流れ、さらに支持部材74の通路74aに円滑に流れる。またこの場合、プラスチックフィルタ301のフィルタ本体部302には、シリンダ23にエアが供給されることで、比較的高い圧力が作用するものの、フィルタ本体部302とフィルタセット部74bとの間の補強部303により、フィルタ本体部302が変形することはない。

以上のように、前記メッシュフィルタ72に代えて、プラスチックフィルタ301を採用したコーヒー抽出装置2では、メッシュフィルタ72を採用する場合と同様、シリンダ23からのコーヒーの円滑かつ安定した搬出を確保することができる。また、金属製のメッシュフィルタ72に比べて安価なプラスチックフィルタ301を採用することにより、コーヒー抽出装置2の製造コストを低減することができる。さらに、プラスチックは一般に、金属に比べて熱伝導率が低いので、プラスチックフィルタ301を採用することにより、シリンダ23内で抽出されるコーヒーの温度低下を抑制することができる。これにより、温度が比較的高く、適温のコーヒーを販売することができるので、例えば、抽出温度を高く維持したり、温度低下したコーヒーの温度を上昇させたりするためのヒータなどを設ける必要がなく、省エネを図ることができる。

図48(a)は、取外しレバー84の変形例として、本体駆動ユニット22に対するドリップユニット21の装着の適否を表示する機能を有する取外しレバー(以下「機能付き取外しレバー」という)305を備えたドリップユニット21を示している。同図に示すように、この機能付き取外しレバー305は、取外しレバー84の操作部84aに対し、側面形状がL字状に形成された操作部305aを有している。

この操作部305aは、その前面に、所定高さを有するインジケータ部305bを有しており、図48に示すように、ドリップユニット21が本体駆動ユニット22に適正に取り付けられた状態において、インジケータ部305bの下端が、前面カバー35の下端と同じ高さになるように構成されている。なおこの場合、機能付き取外しレバー305は、本発明のロック位置に位置している。

また、機能付き取外しレバー305は、その重心が支軸44dよりも前側(図48の左側)に位置するように構成されている。したがって、ドリップユニット21が本体駆動ユニット22から取り外された状態では、図49(a)に示すように、機能付き取外しレバー305の操作部305aが下方に若干傾斜し、インジケータ部305bの下端が、前面カバー35の下端よりも下方に位置する。なおこの場合、機能付き取外しレバー305は、本発明の非ロック位置に位置している。

このように構成された機能付き取外しレバー305を備えたドリップユニット21では、図49(b)に示すように、本体駆動ユニット22に対して適正に取り付けられていない場合、機能付き取外しレバー305のインジケータ部305bの下端が、前面カバー35の下端よりも下方に位置する。これにより、ドリップユニット21が適正に取り付けられていないことが、ドリップユニット21の前方から容易に視認することができる。

以上のように、前記左右の取外しレバー84、84に代えて、機能付き取外しレバー305、305を採用したコーヒー抽出装置2では、取外しレバー84を採用する場合と同様、左右の機能付き取外しレバー305、305を操作することにより、ドリップユニット21を本体駆動ユニット22から容易に取り外すことができる。また、ドリップユニット21を本体駆動ユニット22に取り付けた際に、前面カバー35に対する各機能付き取外しレバー305のインジケータ部305bの位置を見るだけで、トリップユニット21が適正に取り付けられているか否かを容易に判断することができる。

図50(a)は、ペーパーホルダユニット202におけるロール部支持部材216の取付け構造の変形例を示している。ロール部支持部材216は、前述したように、円形の凸部216a(ロール部支持凸部)と、この凸部216aから下方に延びる脚部216bとで構成されている。より具体的には、脚部216bは、同図に示すように、上下方向に延びる中央脚部306と、この中央脚部306の両側に間隔を隔てて配置され、上下方向に延びる左右のサイド脚部307、307と、各サイド脚部307の所定位置から互いに反対方向に突出する左右一対の支点軸部308、308とを有している。

両サイド脚部307は、下端部同士が中央脚部306の下方において連結され、また、上下方向のほぼ中央付近において屈曲し、下端に近づくほど、ホルダ本体204の側壁213から次第に離れるように形成されている。なお、各サイド脚部307には、リブ307bが設けられている。

また、一対の支点軸部308、308はいずれも、中央脚部206の下端よりも上方に、かつ対応するサイド脚部307の屈曲部付近に設けられている。そして、これらの支点軸部308、308が、ホルダ本体204の側壁213に突設された左右一対の係合ガイド311、311(抜止め支持部、係合部)および係合突起312、312(抜止め支持部、抜止め突起)によって支持されている。

両係合ガイド311は、ロール部支持部材216の脚部216bの横幅寸法よりも若干広い間隔を隔てた状態で、上下方向に所定長さ延びている。図50(b)および(c)に示すように、各係合ガイド311には、ホルダ本体204の側壁213との間に、下方に開放する係合凹部311a(凹部)が設けられている。この係合凹部311aの幅寸法は、ロール部支持部材216の支点軸部308の直径よりも若干大きく設定されている。一方、各係合突起312は、対応する係合ガイド311の係合凹部311aの開口付近に位置し、係合ガイド311の上記係合凹部311aを構成する部分との間の距離が、ロール部支持部材216の支点軸部308の直径よりも若干小さく設定されている。

以上のように構成されたロール部支持部材216を、係合ガイド311および係合突起312を有するホルダ本体204の側壁213に取り付ける場合、図50(c)に示すように、ロール部支持部材216の各支点軸部308を、対応する係合ガイド311の係合凹部311aに下方から挿入する。この場合、各支点軸部308は、対応する係合突起312を乗り越えるようにして、係合凹部311aに圧入される。これにより、各支点軸部308は、対応する係合ガイド311の係合凹部311aおよび係合突起312によって、抜止め状態に支持される。

このようにして、ホルダ本体204の側壁213に取り付けられたロール部支持部材216は、ホルダ本体204へのペーパーフィルタPの取付けおよび取外しの際に、支点軸部308を支点として、中央脚部306が撓む(図50(b)の2点鎖線参照)。そして、ペーパーフィルタPの取付けおよび取外しの完了に伴い、ロール部支持部材216は、中央脚部306の復元力により、元の位置に戻る。

以上のように、このロール部支持部材216の取付け構造では、前述したロール部支持部材216自体の機能を確保しながら、前記抜止め部材217を使用することなく、ロール部支持部材216をホルダ本体204の側壁213に、抜止め状態で直接取り付けることができる。

なお、本発明は、説明した上記実施形態に限定されることなく、種々の態様で実施することができる。例えば、実施形態では、本発明をコーヒー抽出装置に適用した場合について説明したが、原料として茶葉を用い、茶系飲料を抽出する飲料抽出装置に適用することも、もちろん可能である。また、実施形態で示したペーパーブリュア2Aおよびメッシュブリュア2Bの細部の構成などは、あくまで例示であり、本発明の趣旨の範囲内で適宜、変更することができる。