JP4478607B2 - 携帯型画像再生装置 - Google Patents

携帯型画像再生装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4478607B2 JP4478607B2 JP2005148535A JP2005148535A JP4478607B2 JP 4478607 B2 JP4478607 B2 JP 4478607B2 JP 2005148535 A JP2005148535 A JP 2005148535A JP 2005148535 A JP2005148535 A JP 2005148535A JP 4478607 B2 JP4478607 B2 JP 4478607B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- image

- moving image

- thumbnail

- reduced

- power supply

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Studio Devices (AREA)

- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)

- Indexing, Searching, Synchronizing, And The Amount Of Synchronization Travel Of Record Carriers (AREA)

- Television Signal Processing For Recording (AREA)

Description

本発明は上述の問題点にかんがみ、供給されている電源の種類によって動画像のサムネイル表示を変更できる携帯型画像再生装置を提供できるようにすることを第1の目的とする。

また、電池寿命を縮めることなく記録コンテンツの識別選択が容易に行うことができるようにすることを第2の目的とする。

また、本発明の他の特徴によれば、サムネイル画像に対応する縮小動画像を生成してバッファメモリに一時的に蓄積しておくようにしたので、ACアダプタ等による外部電源使用時は、インデックス画面のサムネイル表示においてユーザが選択している動画コンテンツの再生画像を表示することができる。また、一次電池または充電式電池による電源供給時は、インデックス画面において前記サムネイル画像として前記縮小動画像を表示するようにし、かつ前記インデックス画面において前記縮小動画像が2回目以降再生されるときは、前記バッファメモリに保存されている前記縮小動画像を再生表示するようにしたので、電源が一次電池または充電式電池の場合には動画デコーダを非動作とすることができ、電池寿命を縮めることなく記録動画コンテンツの識別選択を容易に行えるようにすることができる。

以下に、本発明をデジタルビデオカメラで応用した第1の実施の形態について図面を用いて説明する。

図1は本実施の形態のデジタルビデオカメラの概略構成を説明するブロック図である。

図1において、101は被写体を取り込む撮影レンズ、102は後述の撮像素子への光量を制御する絞り装置、103は取り込んだ被写体を画像信号に変換する撮像素子、104は前記撮像素子3から出力される画像信号をサンプルホールドし、適正な信号レベルにするCDS/AGC、105は前記CDS/AGC104から出力される画像信号をA/D変換し、デジタル信号処理を行うデジタル信号処理回路である。

図2は、本実施の形態のデジタルビデオカメラにおける再生モード時の動作を示すフローチャートである。

次に、本発明をデジタルビデオカメラで応用した第2の実施の形態について図面を用いて説明する。

本実施の形態のデジタルビデオカメラの構成は、前記第1の実施の形態にて図1に示したブロック図と同様である。

以上の構成において、本実施の形態のデジタルビデオカメラの動作を、図6を参照しながら説明する。

図6に示したように、ステップS601にて再生モードの動作が開始されると、次に、ステップS602において、光ディスク119が装着されているか否かが検出される。この検出の結果の光ディスク119が検出されない場合はステップS603に進み、ディスクが装着されていない旨のメッセージを前記液晶ディスプレイ112に表示する。

次に、ステップS610に進み、前記サムネイル画像が前記インデックス画面における1画面分の枚数の配置を終了したか、または前記光ディスク119に記録されている動画コンテンツのサムネイル画像をすべて表示したか検出する。

次に、ステップS613に進み、符号化されていた動画ストリームをデコードする処理を行う。

次に、ステップS615に進み、ステップS614で作成した縮小画像をVRAM117上に配置する。

次に、ステップS618に進み、符号化されていた動画ストリームをデコードする処理を行う。

次に、ステップS620に進み、縮小した画像をバッファメモリ118から読み出す。

次に、ステップS621に進み、ステップS620においてバッファメモリ118から読み出した縮小画像をVRAM117上に配置する。

上述した本発明の実施の形態における携帯型画像再生装置を構成する各手段、並びに携帯型画像再生装置の制御方法の各ステップは、コンピュータのRAMやROMなどに記憶されたプログラムが動作することによって実現できる。このプログラム及び上記プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は本発明に含まれる。

102 絞り装置

103 撮像素子

104 CDS/AGC

105 デジタル信号処理回路

106 フレームメモリ

107 画素数調整回路

108 画像/音声データバス

109 マイクロフォン

110 増幅器

111 A/Dコンバータ

112 液晶ディスプレイ

113 液晶ドライバ

114 MPEG2コーデック

115 ビデオ出力端子

116 NTSCエンコーダ

117 ビデオメモリ(VRAM)

118 バッファメモリ

119 光ディスク

120 ディスクドライバ

121 画像縮小回路

122 操作キー

123 メインマイコン

124 EEPROM

125 制御バス

126 電源制御部

127 バッテリ

128 外部電源端子

129 変圧・整流回路

130 電源プラグ

Claims (3)

- 圧縮符号化された状態でランダムアクセス可能な記録媒体に記録されている動画像データを読み出す動画像データ読み出し手段と、

前記動画像データ読み出し手段により読み出された動画像データを伸長復号化する伸長復号化手段と、

前記記録媒体に記録されている動画像データにおける所定の管理単位である動画シーンのそれぞれにおいて、前記動画シーン中の所定の画像を縮小してサムネイル画像を生成するサムネイル画像生成手段と、

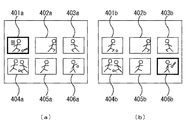

前記サムネイル画像生成手段により生成されたサムネイル画像を一覧形式でインデックス画面表示する画像表示制御手段と、

装置本体が動作している電源の種類を検出する電源種類検出手段とを有し、

前記画像表示制御手段は、前記電源種類検出手段の検出結果に応じて前記サムネイル画像の表示方法を異ならせることを特徴とする携帯型画像再生装置。 - 前記画像表示制御手段は、前記電源種類検出手段によって検出される電源の種類が装置本体の外部から供給される電源であった場合、前記インデックス画面における前記動画シーンのサムネイル画像を、前記サムネイル画像の大きさの動画像で表示し、前記電源種類検出手段によって検出される電源の種類が本体に取り付けられる一次電池または二次電池であった場合、前記インデックス画面における前記動画シーンのサムネイル画像を、前記サムネイル画像の大きさの静止画で表示することを特徴とする請求項1に記載の携帯型画像再生装置。

- 前記サムネイル画像生成手段は、

前記インデックス画面表示が行われることに従って、前記伸長復号化手段によって伸長復号化された動画像データから前記サムネイル画像に対応する縮小動画像を生成する縮小動画像生成手段と、

生成された前記縮小動画像をバッファメモリに一時的に蓄積する縮小動画像蓄積手段とを有し、

前記電源種類検出手段によって検出される電源の種類が一次電池または二次電池であった場合、前記画像表示制御手段は、前記インデックス画面において前記サムネイル画像として前記縮小動画像を表示するようにし、かつ前記インデックス画面において前記縮小動画像が2回目以降再生されるときは、前記バッファメモリに保存されている前記縮小動画像を再生表示することを特徴とする請求項1に記載の携帯型画像再生装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2005148535A JP4478607B2 (ja) | 2005-05-20 | 2005-05-20 | 携帯型画像再生装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2005148535A JP4478607B2 (ja) | 2005-05-20 | 2005-05-20 | 携帯型画像再生装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2006325143A JP2006325143A (ja) | 2006-11-30 |

| JP2006325143A5 JP2006325143A5 (ja) | 2008-07-03 |

| JP4478607B2 true JP4478607B2 (ja) | 2010-06-09 |

Family

ID=37544447

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2005148535A Expired - Fee Related JP4478607B2 (ja) | 2005-05-20 | 2005-05-20 | 携帯型画像再生装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4478607B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4935551B2 (ja) | 2007-07-17 | 2012-05-23 | ソニー株式会社 | 表示制御装置、表示制御方法、プログラム |

| JP5870965B2 (ja) * | 2013-05-30 | 2016-03-01 | 株式会社バッファロー | 記憶装置およびコンピュータ |

-

2005

- 2005-05-20 JP JP2005148535A patent/JP4478607B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2006325143A (ja) | 2006-11-30 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4812277B2 (ja) | 映像再生方法、映像再生装置、記録媒体 | |

| JP2007243907A (ja) | 記録装置、記録方法、記録方法のプログラム、記録方法のプログラムを記録した記録媒体、再生装置、再生方法、再生方法のプログラム及び再生方法のプログラムを記録した記録媒体 | |

| JP2001111963A (ja) | 光ディスクを利用したビデオカメラにおける録画再生方法 | |

| JP2009225361A (ja) | 記録装置および記録方法、ならびに、編集装置および編集方法 | |

| JP2006261953A (ja) | 記録再生装置及びその制御方法並びに撮像装置 | |

| WO2009139302A1 (ja) | 録画再生装置 | |

| JP4478607B2 (ja) | 携帯型画像再生装置 | |

| JP4534971B2 (ja) | 動画記録装置、動画記録方法、動画伝送方法、動画記録方法のプログラム及び動画記録方法のプログラムを記録した記録媒体 | |

| US7869692B2 (en) | Imaging apparatus | |

| US20070274682A1 (en) | Image processing apparatus | |

| US8134607B2 (en) | Recording apparatus | |

| US8571382B2 (en) | Recording and reproducing apparatus, recording apparatus, and system including them | |

| JP2008160564A (ja) | カメラ装置およびカメラ装置におけるチャプタデータ生成方法 | |

| JP4859187B2 (ja) | 記録装置、当該装置の制御方法、及び制御プログラム | |

| US20090040382A1 (en) | Camera apparatus and still image generating method of camera apparatus | |

| JP2008097727A (ja) | 動画再生装置 | |

| JP2004145997A (ja) | 記録再生装置 | |

| JP2009171345A (ja) | 情報処理装置及び情報処理方法 | |

| JP2007295070A (ja) | 記録装置及び方法、並びにプログラム及び記録媒体 | |

| JP2001243694A (ja) | 記録再生装置 | |

| JP2004040518A (ja) | 撮像記録装置と再生装置 | |

| JP2004120604A (ja) | 画像記録方法および装置、画像表示方法および装置並びにプログラム | |

| JP2006101155A (ja) | 画像記録再生装置 | |

| JP3126029U (ja) | 光ディスク記録再生装置 | |

| US8482811B2 (en) | Recording apparatus |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080516 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20080516 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20091207 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20091215 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20100309 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20100315 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4478607 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130319 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20140319 Year of fee payment: 4 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |