JP4346066B2 - マットレス - Google Patents

マットレス Download PDFInfo

- Publication number

- JP4346066B2 JP4346066B2 JP2003202832A JP2003202832A JP4346066B2 JP 4346066 B2 JP4346066 B2 JP 4346066B2 JP 2003202832 A JP2003202832 A JP 2003202832A JP 2003202832 A JP2003202832 A JP 2003202832A JP 4346066 B2 JP4346066 B2 JP 4346066B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- mattress

- main body

- body member

- flat

- inclined surface

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Classifications

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A47—FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL

- A47C—CHAIRS; SOFAS; BEDS

- A47C27/00—Spring, stuffed or fluid mattresses or cushions specially adapted for chairs, beds or sofas

- A47C27/14—Spring, stuffed or fluid mattresses or cushions specially adapted for chairs, beds or sofas with foamed material inlays

- A47C27/15—Spring, stuffed or fluid mattresses or cushions specially adapted for chairs, beds or sofas with foamed material inlays consisting of two or more layers

-

- A—HUMAN NECESSITIES

- A47—FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL

- A47C—CHAIRS; SOFAS; BEDS

- A47C27/00—Spring, stuffed or fluid mattresses or cushions specially adapted for chairs, beds or sofas

- A47C27/14—Spring, stuffed or fluid mattresses or cushions specially adapted for chairs, beds or sofas with foamed material inlays

- A47C27/142—Spring, stuffed or fluid mattresses or cushions specially adapted for chairs, beds or sofas with foamed material inlays with projections, depressions or cavities

- A47C27/144—Spring, stuffed or fluid mattresses or cushions specially adapted for chairs, beds or sofas with foamed material inlays with projections, depressions or cavities inside the mattress or cushion

Landscapes

- Mattresses And Other Support Structures For Chairs And Beds (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、病院、家庭のベッドなどに用いるマットレスに関する。

【0002】

【従来の技術】

病院、家庭のベッドなどに用いるマットレスとして、発泡ウレタン樹脂、天然ゴムなどから形成されたものが知られている(例えば、特許文献1参照)。この公知のマットレスは、例えば、図16に示す構成を有しており、発泡ウレタン樹脂から形成された直方体状のマットレス本体2を備え、このマットレス本体2の下面に複数個の凹部4が設けられ、これら凹部4がその表面に向けて延びている。このようなマットレスでは、複数個の凹部4が設けられているので、マットレス本体2の柱状部(凹部4でない部分)が撓み易く、従って、体圧を分散して支持することができる。

【0003】

また、このようなマットレスとして、マットレス本体の表面に合成樹脂製フィルムを貼着したものが知られている(例えば、特許文献2参照)。

この合成樹脂製フイルムは非通気性で且つ非透水性を有しており、このようなフィルムでマットレス本体を覆うことにより、マットレス本体に細菌、ダニなどが浸入するのを防止することができるとともに、汚物などの水分が浸入するのを防止することができる。

【0004】

【特許文献1】

特願2001−25425号公報

【特許文献2】

特願2000−27458号公報

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このような公知のマットレスには、次の通りの解決すべき問題がある。即ちマットレス本体に単に複数個の凹部を設けたものでは、マットレス本体の柱状部の先端部が自由に撓むので、人体などにより上面に大きな力が作用すると、マットレス本体の柱状部が大きく弾性変形して撓み、これによって、この力がベッド側に逃げて充分に対抗することができず、所望の体圧分散効果が得られないという問題がある。

【0006】

また、マットレス本体の表面に非通気性及び非透水性のフイルムを貼着させたものでは、このフィルムによって水に加えて空気の通過も阻止されるので、マットレス本体内が蒸れやすく、使用時に不快感を与えるという問題がある。

【0007】

本発明の目的は、体圧を適度に分散し、人体を適度の抵抗力でもって支持することができるマットレスを提供することである。本発明の他の目的は、使用者に快適な使用環境を与えることができるマットレスを提供することである。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明の基本をなすマットレスは、夫々、肉厚中ほどを底部として他面がわから一面に向けて延び、開口する複数個の凹部が、共に長手方向両端部がわ所定範囲で、且つ相互に整合するよう規制した位置に形成された第1本体部材と第2本体部材とから構成され、それら第1本体部材及び第2本体部材の前記凹部形成面である一面同士が、その凹部個々を整合させて貼着、一体化されたものとなし、相互の凹部が上下に連通するだけで、隣接するもの相互は連通することなく独立した状態に封じ込められてなるマットレス本体を形成した上、該マットレス本体の実質上全表面に通気性及び非透水性を有するフイルムを貼着してなる構成を要旨とするマットレスである。

【0009】

本体部材は、比較的硬い材料から形成されているので、多数の凹部が設けられていても軟らかくなり過ぎることはなく、また平状部材は比較的軟らかい材料から形成されており、このように構成することによって、マットレス全体として適度の硬さを保ち、所望の体圧分散効果を得ることができる。また、本体部材を表側にして使用する場合と平状部材を表側にして使用する場合とで、マットレスの硬さを変えることができる。このような本体部材及び平状部材は、例えば、硬さが調整されたゴム材料(例えば、天然ゴム材料)、ウレタン樹脂材料(発泡させたもの)から形成することができる。

【0010】

このマットレスにおいては、上述したと同様の構成を有しているので、本体部材の柱状部の先端部が平状部材に固定され、これによって、これら柱状部の先端部が自由に撓むことが制限され、所望の体圧分散効果が得られる。また、本体部材は比較的軟らかい材料から形成され、平状部材は比較的硬い材料から形成されているので、マットレス全体として適度の軟らかさを保ちながら体圧分散効果を得ることができ、更に、本体部材を表側にして使用する場合と平状部材を表側にして使用する場合とで、マットレスの硬さを変えることができる。

【0011】

このマットレスにおいては、マットレス本体の本体部材の一面に第1平状部材が、その他面に第2平状部材が一体的に設けられているので、本体部材の柱状部(凹部以外の部分)の両端部が第1及び第2平状部材に固定され、これによって、これら柱状部の両端部が自由に撓むことが制限される。従って、マットレス本体に体圧が作用すると、本体部材の柱状部の中間部分が撓むようになり、これにょって、体圧を支持するための適度の対抗力が生じ、上述したと同様に、所望の体圧分散効果が得られる。

【0012】

また、本体部材は比較的硬い材料から形成されているので、多数の凹部が設けられていても軟らかくなり過ぎることはなく、また第1及び第2平状部材は比較的軟らかい材料から形成されており、このように構成することによって、上述したと同様に、マットレス全体として適度の硬さを保つことができる。

【0013】

また、本発明のマットレスでは、前記第1平状部材は前記第2平状部材よりも軟らかくなるように形成してもよく、その結果、第1平状部材が第2平状部材よりも軟らかくなるように形成されているので、第1平状部材がマットレス本体の表側になるようにすることによって、使用者に対する感触を幾分軟らかくすることができるのに対し、第2平状部材がマットレス本体の表側になるようにすることによって、使用者に対する感触を幾分硬くすることができる。

【0014】

このマットレスには、マットレス本体が本体部材として第1本体部材と第2本体部材とからなるものも包含されており、本体部材としての第1本体部材が比較的軟らかい材料で形成され、第2本体部材が比較的硬い材料で形成されるようにしたものでは、第1本体部材がマットレス本体の表側になるようにすることによって、使用者に対する感触を幾分軟らかくすることができるのに対し、第2本体部材がマットレス本体の表側になるようにすることによって、使用者に対する感触を幾分硬くすることができ、マットレスの表裏を変えることによって、その硬さを変えることができる。

【0015】

また、第1本体部材と第2本体部材とは、前記一面から他面に向けて延びる複数個の凹部を整合するようにしてにしたマットレスにおいては、それらの一面に複数個の凹部が設けられ、これら凹部が整合するように第1本体部材及び第2本体部材とが相互に一体的に設けられているので、第1本体部材及び第2本体部材の柱状部(凹部以外の部分)の先端部が相互に固定され、これによって、これら柱状部の先端部が自由に撓むことが制限される。従って、第1本体部材及び/又は第2本体部材に体圧が作用すると、体圧を支持するための適度の対抗力が生じ、所望の体圧分散効果が得られる。

【0016】

また、本発明のマットレスには、前記複数個の凹部が、前記第1本体部材及び第2本体部材の前記一面の長手方向両端部に規制して設けられているものを含んでおり、第1本体部材及び第2本体部材の一面の長手方向両端部に複数の凹部が設けられているので、人体の頭部及び足部が位置する部分では適度な軟らかさを保つことができ、またそれらの長手方向の中間部では凹部が存在しないので、人体の腰が位置する部分では適度な硬さをたもつことができ、人体を適度の硬さで支持することができる。このようなマットレスは、同じ形状の第1本体部材及び第2本体部材の凹部側を張り合わせることによって形成することができる。

【0017】

また、本発明には、前記第1本体部材の前記他面には、一端から他端に向けて実質上連続して第1傾斜面、平坦面及び第2傾斜面が設けられ、前記第1傾斜面は前記一端に向けて上方に傾斜し、前記第2傾斜面は前記他端に向けて上方に傾斜し、前記第1傾斜面の傾斜角度が前記第2傾斜面の傾斜角度よりも大きくしたマットレスが含まれており、このマットレスにおいては、マットレス本体の第1本体部材は、一端から他端に向けて第1傾斜面、平坦面及び第2傾斜面を有し、第1傾斜面の傾斜角度が第2傾斜面の傾斜角度よりも大きいので、使用者が第1傾斜面側を頭にし、第2傾斜面側を足にして横たわると、使用者の足部がこの第2傾斜面に位置するので、足部が第2傾斜面の傾斜角に沿って平坦面に位置する腰部よりも幾分高くなり、これによって、使用者の血行が良くなって疲れが取れやすくなる。また、使用者の頭部は第1傾斜面に位置し、頭部が第1傾斜面に沿って足部よりも幾分高くなり、人体を安定的に自然に支持することができる。

【0018】

そして、本発明の上記までのマットレスでは、前記マットレス本体の実質上全表面には通気性及び非透水性を有するフィルム、たとえばポリエステル、ナイロン、塩化ビニル、ウレタンから形成されたフィルムが設けられていなければならない。

このフィルムを通して空気が通過し、これによって、マットレス本体の内部が蒸れ難くなり、患者などの使用者に対して快適な環境を提供することができる。また、水、汚物などの通過が阻止され、これらが内部に入ることがなく、これによって、雑菌などの繁殖を少なくし、衛生上清潔に保つことができる。

【0019】

さらに、本発明のマットレスには、前記マットレス本体の中間部の少なくとも−側部に凹所が設けられ、前記凹所に補助マットレスが着脱自在に取り付けられたものとすることができ、このマットレスにおいては、マットレス本体の少なくとも一側部に設けられた凹所に補助マットレスが着脱自在に取り付けられ、補助マットレスを外すことによってマットレス本体の少なくとも一側部に凹所が形成されることとなり、この補助マットレスを外した状態では、この凹所に人の手を入れることができ、このように手を入れることによって、マットレス本体に臥した人を容易に抱きかかえることが可能となり、介護用マットレスとして好都合に用いることができる。

【0020】

さらにまた、本発明には、マットレス本体の略中間辺りに貫通部が設けられ、前記貫通部に補助マットレスが着脱自在に取り付けられてなるマットレスも含まれており、このマットレス本体の略中央部に設けられた貫通部に補助マットレスが着脱自在に取り付けられるので、この補助マットレスを外すことによって、マットレス本体の略中央部に貫通部が形成され、補助マットレスを外した状態において、その下方に例えば簡易便器を設置することによって、マットレス本体上に座った姿勢(又は寝た姿勢)で排便、排尿などの用を足すことができ、例えば寝たきりの人の介護用マットレスとして好都合に用いることができる。

【0021】

【発明の実施の形態】

以下、図1〜図5を参照して、本発明に従うマットレスの各種実施形態について説明する。

《第1の実施形態》

まず、図1〜図3を参照して、第1の実施形態のマットレスについて説明する。図1は、第1の実施形態のマットレスのマットレス本体を示す斜視図であり、図2は、図1におけるII−IIによる断面図であり、図3は、図1のマットレス本体にフィルムを貼着した状態を一部切欠いて示す斜視図である。

図1及び図2において、このマットレスは薄い直方体状のマットレス本体12を備え、このマットレス本体12は、本体部材14と、この本体部材14の一面(下面)に一体的になるように設けられた平状部材16とから構成されている。本体部材14及び平状部材16は、例えばゴム材料(例えば、天然ゴム材料、合成ゴム材料)、ウレタン樹脂材料などから形成され、適度に発泡させて弾性を有するように形成される。

【0022】

本体部材14には、その一面(図2において下面)から他面(図2において上面)に向けて複数個の凹部18が設けられている。凹部18は適宜の間隔をおいて実質上均一となるように多数設けられ、各凹部18の形状は円柱状に形成されている。この凹部18の形状は適宜の形状でよく、四角、六角などの角柱状でもよい。

【0023】

平状部材16は、この本体部材14の一面に一体的になるように、例えば接着剤を用いて固着される。このように本体部材14の一面に平状部材16を一体的に設けることによって、本体部材14の柱状部20(凹部18間に存在する部分)の先端部の撓みが平状部材16により制限され、従って、柱状部20の長手方向(図2において上下方向)中央部分が弾性変形して撓むようになり、これによって、体圧を支持するための適度の対抗力が生じる。

【0024】

このマットレス本体12は、本体部材14は比較的硬い材料から形成され、平状部材16は比較的軟らかい材料から形成されこのような硬さの調整は、材質を変える、或いは発泡の程度を変えるなどして調整することができる。

本体部材14を比較的硬い材料から形成することによって、複数個の凹部18を設けても軟らかくなり過ぎることはなく、適度の硬さを保つことができ、また、平状部材16を比較的軟らかい材料から形成することによって、マットレス本体12の一面が硬くなり過ぎることはなく、このように構成することによって、マットレス本体12として適度の硬さを保ち、体圧を適度の抵抗力で支持することができ、所望の体圧分散効果を得ることができる。

【0025】

このようなベッド本体12は、その長さLが例えば193cmに、その幅Wが例えば91cmに、その厚さTが例えば10cmになるように形成される。そして、ベッド本体12の厚さTに関し、本体部材14の厚さt1が7〜9cm程度であって、例えば8.5cmに、また平状部材16の厚さt2が3〜1cm程度であって、例えば1.5cmになるように形成され、本体部材14の厚さt1が8.5cmである場合、凹部18の深さ=は、5〜7cm程度であって、例えば6.0cmになるように形成される。尚、本体部分14の厚さt1及び平状部材16の厚さt2を実質上等しい5cmになるようにしてもよい。

【0026】

図3をも参照して、このベッド本体12の実質上全表面は、通気性で且つ非透水性を有するフィルム22で覆うのが好ましい。このフィルム22は、例えば接着剤によりマットレス本体12の一面、他面及び4側面に貼着される。このように構成することによって、マットレス本体12全体がフィルム22で覆われる。このフィルム22は通気性を有する故に、フィルム22を通して通気が行われ、マットレス本体12が蒸れるのを防止することができる。また、このフィルム22は非透水性を有する故に、フィルム22を通しての水、汚物などの侵入が阻止され、これらによってマットレス本体12が汚れることがなく、従って、雑菌等の繁殖を抑えることができ、衛生上清潔に保つことができる。このようなフィルム22は、例えば、ポリエステル、ナイロン、塩化ビニル、ウレタンなどから形成することができる。

【0027】

上述したマットレスでは、平状部材16が例えばベッドに載置され、患者などの使用者はマットレス本体14の上面に横に臥すようになる。このようにマットレス本体12の上面に横になると、平状部材16が本体部材14の一面に一体的になるように設けられているので、本体部材14の柱状部20の長手方向中央部分が弾性変形して撓むようになり、これによって体圧が分散して支持されるが、その支持には適度の対抗力が生じ、適度の硬さを保ちながら所望の体圧分散効果を得ることができる。

【0028】

《第2の実施形態》

次に、図4を参照して、第2の実施形態のマットレスについて説明する。図4は、第2の実施形態のマットレスのマットレス本体を示す、図2に対応する断面図である。尚、以下の実施形態において、第1の実施形態と実質上同一の部材には同一の参照番号を付し、その説明を省略する。

図4において、第2の実施形態のマットレスはマットレス本体12Aを備え、このマットレス本体12Aは、本体部材14Aと、この本体部材14Aの一面(上面)に一体的になるように設けられた平状部材16とから構成されている。本体部材14Aには、その一面(図4において上面)から他面(図4において下面)に向けて延びる複数個の凹部18Aが設けられている。第2の実施形 態においても、上述したと同様に、マットレス本体12Aの表面全体を、通気性で且つ非透水性のフィルム(図示せず)で覆うのが望ましい。この第2の実施形態のその他の構成は、上述した第1の実施形態と実質上同一である。

【0029】

第2の実施形態のマットレスでは、本体部材14Aが、例えばベッドに載置され、使用者はマットレス本体14Aの上面に横に臥すようになる。平状部材16の上面に横になると、平状部材16が本体部材14Aの一面に一体的になるように設けられているので、上述したと同様に、本体部材14Aの柱状部20の長手方向中間部分が弾性変形して撓むようになり、第1の実施形態と同様に、適度の硬さを保ちながら所望の体圧分散効果を得ることができる。

【0030】

《第3の実施形態》

次に、図5を参照して、第3の実施形態のマットレスについて説明する。図5は、第3の実施形態のマットレスのマットレス本体を示す、図2に対応する断面図である。

図5において、第3の実施形態のマットレスはマットレス本体12Bを備え、このマットレス本体12Bは、本体部材14Bと、この本体部材14Bの一面(下面)に一体的になるように設けられた平状部材16Bとから構成されている。本体部材14Bには、その一面(図5において下面)から他面(図5において上面)に向けて延びる複数個の凹部18Bが設けられている。

【0031】

この第3の実施形態では、マットレス本体12Bは、その厚さTが例えば10cmになるように形成され、本体部材14Bの厚さt1及び平状部材16Bの厚さt2が実質上等しく、例えば5cm程度になるように形成され、また本体部材14Bの凹部18Bの深さHは、2〜4cm程度であって、例えば3cmになるように形成される。

【0032】

このマットレス本体12Bでは、本体部材14Bは比較的軟らかい材料から形成され、平状部材16Bは比較的硬い材料から形成され、このような硬さの調整は、材質を変える、或いは発泡の程 度を変えるなどして調整することができる。このように構成することによって、本体部材14Bをマットレスの表側にすることによって、使用者に対する感触が軟らかくなるのに対し、平状部材16Bをマットレスの表側にすることによって、使用者に対する感触が硬くなり、マットレスの置き方により使用者に対する感触を変えることができる。

第3の実施形態においても、上述したと同様に、マットレス本体12Bの表面全体を、通気性で且つ非透水性のフィルム(図示せず)で覆うのが望ましい。この第3の実施形態のその他の構成は、上述した第1の実施形態と実質上同一である。

【0033】

《第4の実施形態》

次に、図6を参照して、第4の実施形態のマットレスについて説明する。図6は、第4の実施形態のマットレスのマットレス本体を示す、図2に対応する断面図である。

図6において、第4の実施形態のマットレスはマットレス本体12Cを備え、このマットレス本体12Cは、本体部材14Cと、本体部材14Cの一面(下面)に一体的になるように設けられた 第1平状部材32と、この本体部材14Cの他面(上面)に一体的になるように設けられた第2平状部材34とから構成されている。本体部材14Cには、その一面(図6において下面)から他面(図6において上面)に貫通する複数個の貫通孔36が設けられている。これら貫通孔36は適宜の間隔をおいて実質上均一となるように多数設けられ、各貫通孔36の形状は円柱状に形成されている。

【0034】

第1及び第2平状部材32,34は、この本体部材14Cの両面に一体的になるように、例えば接着剤を用いて固着され、このように構成することによって、本体部材14Cの柱状部20の両端部の撓みが第1及び第2平状部材32,34により制限され、従って、柱状部20の長手方向中間部分が弾性変形して撓むようになり、これによって、第1及び第2の実施形態と同様に、体圧を支持するための適度の対抗力が生じる。

【0035】

このマットレス本体12Cでは、本体部材14Cは比較的硬い材料から形成され、第1及び第2平状部材32,34は比較的軟らかい材料から形成され、このように構成することによって、マットレス本体12Cの全体として有る程度の硬さを保ちながらその両表面を軟らかく保つことができ、これによって、体圧を適度の抵抗力で支持することができ、所望の体圧分散効果を得ることができる。また、第1平状部材32は第2平状部材よりも軟らかくなるように形成される。このようにすると、第1平状部材32をマットレスの表側にすることによって、使用者に対する感触が幾分軟らかくなるのに対し、第2平状部材34をマットレスの表側にすることによって、使用者に対する感触が幾分硬くなり、マットレスの置き方により使用者に対する感触を変えることができる。第4の実施形態においても、図示していないが、マットレス本体12Cの表面全体を、通気性で且つ非透水性のフィルムで覆うのが望ましい。この第4の実施形態のその他の構成は、上述した第1の実施形態と実質上同一である。

【0036】

第4の実施形態のマットレスでは、第1平状部材32が本体部材14Cの一面に、また第2平状部材34が本体部材14Cの他面に一体的になるように設けられているので、体圧が作用したときに本体部材14Cの柱状部20の長手方向中間部分が弾性変形して撓むようになり、従って、第1及び第2の実施形態と同様に、適度の硬さを保ちながら所望の体圧分散効果を得ることができる。

【0037】

《第5の実施形態》

次に、図7を参照して、第5の実施形態のマットレスについて説明する。図7は、第5の実施形態のマットレスのマットレス本体を分解して示す分解断面図である。

図7において、第5の実施形態のマットレスはマットレス本体12Dを備え、このマットレス本体12Dは第1本体部材及び第2本体部材14D、15Dから構成されている。第1本体部材及び第2本体部材14D,15Dは実質上同一の構成であり、それらの一面には、夫々他面に向けて延びる凹部18D,19Dが実質上均一となるように多数設けられている。第1本体部材及び第2本体部材14D,15Dは、多数の凹部18D,19Dが相互に整合するように、それらの一面(凹部18D,19Dが設けられている面)が一体的になるように、例えば接着剤を用いて固着され、このように構成することによって、第1本体部材及び第2本体部材14D,15Dの柱状部20の両端部の撓みが制限され、これによって、第1及び第2の実施形態と同様に、体圧を支持するための適度の対抗力が生じる。

【0038】

このマットレス本体12Dでは、第1本体部材14Dは比較的軟らかい材料から形成され、第2本体部材15Dは比較的硬い材料から形成され、このように構成することによって、マットレス本体12Dとして適度の硬さを保つことができるとともに、第1本体部材14Dをマットレスの表側にすることによって、使用者に対する感触が軟らかくなるのに対し、第2本体部材15Dをマットレスの表側にすることによって、使用者に対する感触が硬くなり、マットレスの置き方により使用者に対する感触を変えることができる。第4の実施形態においても、図示していないが、マットレス本体12Dの表面全体を、通気性で且つ非透水性のフィルムで覆うのが望ましい。この第4の実施形態のその他の構成は、上述した第1の実施形態と実質上同一である。

【0039】

《第6の実施形態》

次に、図8及び9を参照して、第6の実施形態のマットレスについて説明する。図8は、第6の実施形態のマットレスのマットレス本体の平面図であり、図9はそのIII−III断面図である。

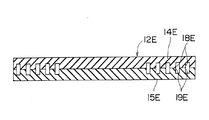

図9において、第6の実施形態のマットレスはマットレス本体12Eを備え、このマットレス本体12Eは第1本体部材及び第2本体部材14E,15Eから構成されている。第1本体部材及び第2本体部材14E,15Eは実質上同一の構成であり、それらの一面の長手方向(図9において左右方向)両端部(例えば、両端側の略1/4の部分)には、夫々、他面に向けて延びる凹部18E,19Eが実質上均一となるように多数設けられているが、それらの一面の中間部(両端側の略1/4部分を除く部分)には凹部が存在していない。第1本体部材及び第2本体部材14E,15Eは、凹部18E,19Eが相互に整合するように、それらの一面が接着剤などで張り合わされる。

【0040】

このマットレス本体12Eでは、マットレス本体12Eの長手方向両端部に複数の凹部18E,19Eが存在するので、使用者の頭部及び足部が位置する部分は適度な軟らかさを保ちながら感触を良くすることができ、またその長手方向中間部は凹部が存在してないので、人体の腰部及びその近傍が位置する部分は適度の硬さを保ち、人体を支持するための対抗力を長期間維持でき、マットレスとしての耐久性に優れている。この第6の実施形態においても、図示していないが、マットレス本体12Eの表面全体を、通気性で且つ非透水性のフィルムで覆うのが望ましい。この第6の実施形態のその他の構成は、上述した第5の実施形態と実質上同一である。

【0041】

この第6の実施形態では、第1本体部材及び第2本体部材14E,15Eには、それらの一面の長手方向両端部に凹部18E,19Eを実質上均一となるように多数設けているが、それらの一面の両端部の一部に凹部18E,19Eを設けるようにしてもよく、或いはそれらの一面の実質上全域に凹部18 E,19Eを設けるようにしてもよい。

【0042】

《第7の実施形態》

次に、図10及び11を参照して、第7の実施形態のマットレスについて説明する。図10は、第7の実施形態のマットレスのマットレス本体の平面図であり、図11はそのX1−X1断面図である。

図11において、第7の実施形態のマットレスはマットレス本体12Fを備え、このマットレス 本体12Fは第1本体部材及び第2本体部材14F,15Fから構成されている。第1本体部材14Fは、他面(図11において上面)の長手方向(図11において左右方向)両端側が中間部よりも高く、この両端側が同じ高さになるように構成されており、この他面は、一端(図10及び図11において右端)から他端(図10及び図11において左端)に向けて第1傾斜面46、平坦面44及び第2傾斜面48が実質上連続して設けられている。この平坦面44は他面の中間部に配置され、第1傾斜面46は他面の長手方向の一端側に設けられ、第2傾斜面48は他面の長手方向の他端側に設けられる。このようなマットレス本体12Fでは、患者などが横に臥すと、患者の頭部が第1傾斜面46に、患者の腰及びその近傍が平坦面44に、患者の足部が第2傾斜面48に位置するようになる。このマットレス本体12Fでは、第1本体部材及び第2本体部材14F,15Fの一面全域に、夫々、他面に向けて延びる凹部18F,19Fが実質上均一に設けられている。

【0043】

このマットレス本体12Fでは、第1傾斜面46はマットレス本体12Fの一端に向けて上方に略直線状に傾斜して延び、また第2傾斜面48はその他端に向けて上方に略直線状に傾斜して延びており、第1傾斜面46の傾斜角度X(第1傾斜角)は、第2傾斜面48の傾斜角度Y(第2傾斜角度)よりも大きくなるように設定するのが望ましい。このように設定することによって、足部の持ち上げ角度が頭部の持ち上げ角度よりも小さくなり、マットレス本体12Fに臥した人体を自然な状態で支持することができ、人体にかかる負担を少なくすることができる。

【0044】

このマットレス本体12Fは、例えば、次の大きさに形成することができる。マットレス本体12Fの長手方向の長さL1が例えば191cmに、その幅Wが例えば91cmに、その厚さTが例えば10cmになるように形成される。そして、マットレス本体12Fの厚さTに関し、第1本体部材14Fの厚さt1が例えば5cm程度に、第2本体部材15Fの厚さt2が例えば5cm程度に、また第1本体部材及び第2本体部材14F,15Fの凹部18F,19Fの深さHは1〜2cm程度であって、例えば2cmになるように形成される。第1本体部材14Fの頂部から平坦面44までの高さt3は1.0〜2.0cm程度、例えば1.5cmに、平坦部44の長さL2は81〜101cm程度、例えば91cmに、第1傾斜面46の長さL3は35〜45cm程度に、例えば40cmに、また第2傾斜面48の長さL4は45〜65cm程度に、例えば60cmに設定される。

第7の実施形態においても、図示していないが、マットレス本体12Fの表面全体を通気性で且つ非透水性のフィルムで覆うのが望ましい。この第7の実施形態のその他の構成は、上述した第5の実施形態と実質上同一である。

【0045】

《第8の実施形態》

次に、図12を参照して、第8の実施形態のマットレスについて説明する。図12は、第8の実施形態のマットレスのマットレス本体を分解して示す分解平面図である。

図12において、第8の実施形態のマットレスのマットレス本体12Gの本体部材14Gの長手方向(図12において左右方向)中間部の両側部に矩形状の凹所37が設けられ、この凹所37に直方体状の補助マットレス38が着脱自在に取り付けられる。補助マットレス38は凹所37の形状に対応し、凹所37に取り付けることによって、通常の直方体状のマットレス本体12Gとなる。本体部材14G及び各補助マットレス38は、第1(又は第2〜第7及び第11)のマットレ ス本体12(又は12A〜12F及び12J)と実質上同様の構成であり、このように構成することによって、上述したと同様の作用効果が得られる。

【0046】

このようなマットレスにおいては、補助マットレス38を、例えば外側に引く(又は上方に持ち上げる)ことによって本体部材14Gから外すことができ、補助マットレス38を外すことによって本体部材14Gの中間部の側部に凹所37が生じる。補助マットレス38を取り外した状態においては、この凹所37内に人の手を入れることが可能となって、本体部材14Gに臥した人を抱き抱えたりすることが容易となり、介護用マットレスとして好都合に用いることができる。

この実施形態では、本体部材14Gの中間部の両側部に、補助マットレス38を取り付けるための凹所37を設けているが、必ずしも両側に設ける必要はなく、本体部材14Gの中間部のいずれか一方の側部のみの上記凹所を設けるようにしてもよい。

【0047】

《第9の実施形態》

次に、図13を参照して、第9の実施形態のマットレスについて説明する。図13は、本発明に従うマットレスの第9の実施形態におけるマットレス本体を分解して示す断面図である。

図13において、第9の実施形態のマットレスのマットレス本体12Hは本体部材14Hを備え、この本体部材12Hの略中央部に矩形状の貫通部42が設けられ、この貫通部42に直方体状の補助マットレス44が着脱自在に取り付けられる。補助マットレス44は貫通部42の形状に対応し、この貫通部42に下方(又は上方)から取り付けることによって、通常の直方体状のマットレス本体12Hとなる。本体部材12H及び各補助マットレス44は、第1(又は第2〜第7及び 第11)のマットレス本体12(又は12A〜12F及び12J)と実質上同様の構成であり、このように構成することによって、上述したと同様の作用効果が得られる。

【0048】

このようなマットレスにおいては、補助マットレス44を例えば上方に持ち上げることによって、本体部材12Hから外すことができ、補助マットレス44を外すことによって、本体部材12Hの略中央辺りに貫通部42が生じる。この状態において、本体部材12Hの貫通部42の下方に、例えば簡易便器などを置くことによって本体部材14Hに座った姿勢(又は寝た姿勢)で用を足すことができ、寝たきりの人の介護用マットレスとして好都合に用いることができる。

この実施形態では、本体部材12Hに矩形状の貫通部42を設けているが、貫通部として円形状、楕円形状、正方形状、菱形形状などの適宜の形状に形成することができる。

【0049】

《第10の実施形態》

次に、図14を参照して、第10の実施形態のマットレスについて説明する。図14は、第10の実施形態のマットレスのマットレス本体を示す平面図である。

図14において、第10の実施形態のマットレスのマットレス本体12Iは本体部材14Iを備え、この本体部材14Iが長芋方向(図14において左右方向)に三つに折り畳み可能に構成されている。このような構成のマットレス本体12Iにおいても、第1(又は第2〜第7及び第11)のマットレス本体12(又は12A〜12F及び12J)と実質上同様の構成を採用することができる。

【0050】

《第11の実施形態》

次に、図15を参照して、第11の実施形態のマットレスについて説明する。図15は、第11の実施形態のマットレスのマットレス本体を示す、図9に対応する断面図である。

図15において、第11の実施形態のマットレスはマットレス本体12Jを備え、このマットレス本体12Jは第1本体部材及び第2本体部材14J,15Jから構成されている。第1本体部材及び第2本体部材14J,15Jは実質上同一の構成であり、平坦な平面状部材から構成され、それらの一端面が例えば、接着剤により固着される。

【0051】

このマットレス本体12Jでは、第1本体部材14Jは比較的軟らかい材料から形成され、第2本体部材15Jは比較的硬い材料から形成され、このように構成することによって、マットレス本体12Jとして適度の硬さを保つことができるとともに、第1本体部材14Jをマットレスの表側にすることによって、使用者に対する感触が軟らかくなるのに対し、第2本体部材15Jをマットレスの表側にすることによって、使用者に対する感触が硬くなり、マットレスの置き方により使用者に対する感触を変えることができる。尚、この第11の実施形態では、第1本体部材14Jを比較的軟らかい材料から、第2本体部材15Jを比較的硬い材料から形成しているが、このような構成に代えて、第1本体部材及び第2本体部材14J,15Jを共に比較的軟らかい材料から、又は比較的硬い材料から形成するようにしてもよい。この第11の実施形態においても、図示していないが、マットレス本体12Jの表面全体を、通気性で且つ非透水性のフィルムで覆うのが望ましい。

【0052】

以上、本発明に従うマットレスの各種実施形態について説明したが、本発明はかかる実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱することなく種々の変形乃至修正が可能である。

【0053】

【発明の効果】

本発明のマットレスによれば、マットレス本体の本体部材の一に平状部材が一体的に設けられているので、本体部材の柱状部の先端部が平状部材に固定され、これによって、これら柱状部の先端部が自由に撓むことが制限される。従って、本体部材に体圧が作用すると、本体部材の柱状部の中間部分が撓むようになり、これによって、体圧を支持するための適度の対抗力が生じ、所望の体圧分散効果が得られる。また、本体部材は比較的硬い材料から形成されているので、多数の凹部が設けられていても軟らかくなり過ぎることはなく、また平状部材は比較的軟らかい材料から形成されており、これによって、マットレス全体として適度の硬さを保ち、所望の体圧分散効果を得ることができる。

【0054】

また、本発明のマットレスによれば、本体部材の柱状部の先端部が平状部材に固定され、これによって、これら柱状部の先端部が自由に撓むことが制限され、所望の体圧分散効果が得られる。また、本体部材は比較的軟らかい材料から形成され、平状部材は比較的硬い材料から形成されているので、マットレス全体として適度の軟らかさを保ちながら体圧分散効果を得ることができる。

【0055】

また、本発明の、マットレス本体の本体部材の一面に第1平状部材が、その他面に第2平状部材が一体的に設けられているマットレスでは、本体部材の柱状部の両端部が第1及び第2平状部材に固定され、これによって、これら柱状部の両端部が自由に撓むことが制限される。従って、マットレス本体に体圧が作用すると、本体部材の柱状部の中間部分が撓むようになり、これによって、体圧を支持するための適度の対抗力が生じ、所望の体圧分散効果が得られる。また、本体部材は比較的硬い材料から形成されているので、多数の凹部が設けられていても軟らかくなり過ぎることはなく、また第1及び第2平状部材は比較的軟らかい材料から形成されており、このように構成することによって、マットレス全体として適度の硬さを保つことができる。

【0056】

また、本発明の、第1平状部材が第2平状部材よりも軟らかくなるように形成されているマットレスによれば、第1平状部材がマットレス本体の表側になるようにすることによって、使用者に対する感触を幾分軟らかくすることができるのに対し、第2平状部材がマットレス本体の表側になるようにすることによって、使用者に対する感触を幾分硬くすることができ、また、本発明の、マットレス本体の第1本体部材が比較的軟らかい材料で形成され、第2本体部材が比較的硬い材料で形成されているマットレスでは、第1本体部材がマットレス本体の表側になるようにすることによって、使用者に対する感触を幾分軟らかくすることができるのに対し、第2本体部材がマットレス本体の表側になるようにすることによって、使用者に対する感触を幾分硬くすることができる。

【0057】

また、本発明の、第1本体部材及び第2本体部材の一面に複数個の凹部が設けられ、これら凹部が整合するように第1本体部材及び第2本体部材が相互に一体的に設けられているマットレスでは、第1本体部材及び第2本体部材の柱状部の先端部が相互に固定され、これによって、これら柱状部の先端部が自由に撓むことが制限され、さらにまた、第1本体部材及び第2本体部材の一面の長手方向両端部に複数の凹部が設けられている本発明のマットレスによれば、人体の頭部及び足部が位置する部分では適度な軟らかさを保つと共に、それらの長手方向の中間部では凹部が存在しないので、人体の腰が位置する部分では適度な硬さをたもつことができ、人体を適度の硬さで支持することができ、さらに、第1本体部材及び第2本体部材の実質上全域に複数個の凹部が設けられている本発明のマットレスによれば、マットレス全体を適度な硬さにすることができる。

【0058】

一方、本発明の、マットレス本体の第1本体部材は、一端から他端に向けて第1傾斜面、平坦面及び第2傾斜面を有し、第1傾斜面の傾斜角度が第2傾斜面の傾斜角度よりも大きくしたマットレスによれば、使用者が第1傾斜面側を頭にし、第2傾斜面側を足にして横たわると、使用者の足部がこの第2傾斜面に位置するので、足部が第2傾斜面の傾斜角に沿って平坦面に位置する腰部よりも幾分高くなり、これによって、使用者の血行が良くなって疲れが取れやすくなる。また、使用者の頭部は第1傾斜面に位置し、頭部が第1傾斜面に沿って足部よりも幾分高くなり、人体を安定的に自然に支持することができる。

【0059】

そして、本発明の上記した効果に加え、本発明のマットレスでは、マットレス本体の実質上全表面にフィルムが設けられ、このフィルムが通気性及び非透水性を有したものとしているので、空気はフィルムを通過するが、水、汚物などはフィルムを通過せず、マットレスを清潔な状態に保つことができ、その際のフィルムとしては、ボリエステル、ナイロン、塩化ビニル、ウレタンから形成されたものを用いることができて好都合のものとなる。

【0060】

加えて、マットレス本体の少なくとも一側部に設けられた凹所に補助マットレスが着脱自在に取り付けられている本発明のマットレスによれば、補助マットレスを外すことによって、マットレス本体の少なくとも一側部に凹所が形成され、この凹所に人の手を入れることができるので、マットレス本体に臥した人を容易に抱き抱えられ、また、本発明のマットレス本体の略中央辺りに設けた貫通部に補助マットレスが着脱自在に取り付けられるようにしたマットレスでは、この補助マットレスを外すことによって、マットレス本体の略中央辺りに貫通部が形成され、この状態において、その下方に例えば簡易便器を設置することによってマットレス本体上に座った姿勢で用を足すことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に従うマットレスの第1の実施形態におけるマットレス本体を示す斜視図である。

【図2】 図1におけるII−II線による断面図である。

【図3】 図1のマットレス本体にフィルムを貼着した状態を一部切欠いて示す斜視図である。

【図4】 本発明に従うマットレスの第2の実施形態におけるマットレス本体を示す、図2に対応する断面図である。

【図5】 本発明に従うマットレスの第3の実施形態におけるマットレス本体を示す、図2に対応する断面図である。

【図6】 本発明に従うマットレスの第4の実施形態におけるマットレス本体を示す、図2に対応する断面図である。

【図7】 本発明に従うマットレスの第5の実施形態におけるマットレス本体を分解して示す断面図である。

【図8】 本発明に従うマットレスの第6の実施形態におけるマットレス本体を示す平面図である。

【図9】 図8におけるIII−III線による断面図である。

【図10】 本発明に従うマットレスの第7の実施形態におけるマットレス本体を示す平面図である。

【図11】 図10におけるXI−XI線による断面図である。

【図12】 本発明に従うマットレスの第8の実施形態におけるマットレス本体を分解して示す平面図である。

【図13】 本発明に従うマットレスの第9の実施形態におけるマットレス本体を分解して示す断面図である。

【図14】 本発明に従うマットレスの第10の実施形態におけるマットレス本体を示す平面図である。

【図15】 本発明に従うマットレスの第11の実施形態におけるマットレス本体を示す、図9に対応する断面図である。

【図16】 従来のマットレスのマットレス本体の一部を示す断面図である。

【符号の説明】

12,12A,12B,12C,12D マットレス本体

12E,12F、12G,12H,12I,12J マットレス本体

14,14A,14B,14C,14D 本体部材

14E,14F,14G,14H,14I,14J 第1本体部材

15D,15E,15F,15J 第2本体部材

16 平状部材

18,18A,18B,18D,18E,18F 凹部

19D,19E,19F 凹部

20 柱状部

22 フィルム

32 第1平状部材

34 第2平状部材

36 貫通孔

37 凹所

38,44 補助マットレス

42 貫通部

44 平坦部

46 第1傾斜面

48 第2傾斜面

Claims (7)

- 夫々、肉厚中ほどを底部として他面がわから一面に向けて延び、開口する複数個の凹部が、共に長手方向両端部がわ所定範囲で、且つ相互に整合するよう規制した位置に形成された第1本体部材と第2本体部材とから構成され、それら第1本体部材及び第2本体部材の前記凹部形成面である一面同士が、その凹部個々を整合させて貼着、一体化されたものとなし、相互の凹部が上下に連通するだけで、隣接するもの相互は連通することなく独立した状態に封じ込められてなるマットレス本体を形成した上、該マットレス本体の実質上全表面に通気性及び非透水性を有するフイルムを貼着してなるものとしたことを特徴とするマットレス。

- 第1本体部材と第2本体部材とは、一方に対する他方の硬さを違えてなるものに設定された、請求項1記載のマットレス。

- 第1本体部材と第2本体部材とが一体化されたマットレス本体は、その一面に第1平状部材が、またその他面に第2平状部材が夫々一体的になるよう設けられた、請求項1または2何れか記載のマットレス。

- 第1平状部材と第2平状部材とは、一方に対する他方の硬さを違えてなるものに設定された、請求項3記載のマットレス。

- 第1本体部材の前記他面には、一端から他端に向けて実質上連続して第1傾斜面、平坦面、及び第2傾斜面が設けられ、前記第1傾斜面は前記一端に向けて上方に傾斜し、前記第2傾斜面は前記他端に向けて上方に傾斜し、前記第1傾斜面の傾斜角度が前記第2傾斜面の傾斜角度よりも大きく設定されてなるものとした、請求項1ないし4何れか記載のマットレス。

- マットレス本体の中間部の少なくとも一側部に凹所が設けられ、該凹所に補助マットレスを着脱自在に嵌め込んだ上、当該マットレス本体上に人が臥した状態で前記補助マットレスを外し、臥した人の抱き抱えの便を良くしてなるものとした、請求項1ないし5何れか記載のマットレス。

- マットレス本体の略中間辺りに貫通部が設けられ、該貫通部に補助マットレスを着脱自在に嵌め込んだ上、当該マットレス本体上に人が臥した状態で前記補助マットレスを外し、臥した人が座ったままで貫通部下方に設置した簡易便器への排便を可能となるものにした、請求項1ないし6何れか記載のマットレス。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2003202832A JP4346066B2 (ja) | 2002-08-19 | 2003-07-29 | マットレス |

Applications Claiming Priority (3)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2002280063 | 2002-08-19 | ||

| JP2002325051 | 2002-11-08 | ||

| JP2003202832A JP4346066B2 (ja) | 2002-08-19 | 2003-07-29 | マットレス |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2004202206A JP2004202206A (ja) | 2004-07-22 |

| JP2004202206A5 JP2004202206A5 (ja) | 2005-11-04 |

| JP4346066B2 true JP4346066B2 (ja) | 2009-10-14 |

Family

ID=32830588

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2003202832A Expired - Fee Related JP4346066B2 (ja) | 2002-08-19 | 2003-07-29 | マットレス |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4346066B2 (ja) |

Families Citing this family (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| KR101670090B1 (ko) | 2008-04-25 | 2016-10-27 | 도요 폴리머 가부시키가이샤 | 폴리우레탄 발포체 및 연마 패드 |

| JP5636223B2 (ja) * | 2010-07-31 | 2014-12-03 | 株式会社 富士サポート | マットレス |

-

2003

- 2003-07-29 JP JP2003202832A patent/JP4346066B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2004202206A (ja) | 2004-07-22 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US5107558A (en) | Mattress with removable insert | |

| US4995127A (en) | Bed pad, an automobile seat pad, a pillow or a similar cushionlike item | |

| PT1903917E (pt) | Colchão terapêutico | |

| JP6611330B2 (ja) | 姿勢保持用クッション並びにそれに用いる姿勢保持用ベース材 | |

| JP4346066B2 (ja) | マットレス | |

| JP2006346218A (ja) | 局部高さ調節機能付き敷き布団 | |

| JP3124497U (ja) | 改良敷き寝具セット | |

| JP5592094B2 (ja) | 腹臥位用敷き寝具 | |

| JP2005312649A (ja) | マットレス本体およびそれを用いたベッド | |

| JP2005118097A (ja) | 体圧分散マットレス | |

| JP4220492B2 (ja) | 下肢安定用具 | |

| US4035853A (en) | Mattress construction for use in hospitals and the like | |

| JP6605128B2 (ja) | 多層クッションおよびそれを備えたマットレス | |

| KR20090009526U (ko) | 방석 | |

| JPH0436007B2 (ja) | ||

| JP2001161501A (ja) | 下敷き用寝具 | |

| KR200417962Y1 (ko) | 다용도 기능성 베개 | |

| KR100444950B1 (ko) | 기능성베개 | |

| TWM569189U (zh) | Breathable pad structure | |

| EP2999376A1 (en) | A mattress | |

| JP3167964U (ja) | 車椅子用クッション | |

| JP3087403U (ja) | 介護用座布団 | |

| JP3130703U (ja) | クッション | |

| JP4220226B2 (ja) | 敷マット | |

| KR200494841Y1 (ko) | 뒤집어 사용 가능한 매트리스 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20050518 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20050520 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20050818 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20050818 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20050915 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20050920 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20080218 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20080226 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080424 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20080612 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20081021 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20081222 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090218 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20090624 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20090713 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 4346066 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120724 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120724 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130724 Year of fee payment: 4 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |