JP4122851B2 - Oa機器管理システムおよびサーバコンピュータ - Google Patents

Oa機器管理システムおよびサーバコンピュータ Download PDFInfo

- Publication number

- JP4122851B2 JP4122851B2 JP2002171754A JP2002171754A JP4122851B2 JP 4122851 B2 JP4122851 B2 JP 4122851B2 JP 2002171754 A JP2002171754 A JP 2002171754A JP 2002171754 A JP2002171754 A JP 2002171754A JP 4122851 B2 JP4122851 B2 JP 4122851B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- information

- server

- map

- server computer

- area

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)

- Computer And Data Communications (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、OA機器管理システムおよびサーバコンピュータに関し、特に、所定のOA機器を、当該OA機器と通信可能なクライアント装置で選択するためのOA機器管理システムおよびサーバコンピュータに関する。

【0002】

【従来の技術】

最近では、LANなどのネットワークが構築され、複数のユーザがそれぞれのコンピュータを用いて、ネットワークを介しプリンタやスキャナなどの各種OA機器を共有することができる。

【0003】

また、コンピュータ画面上に、各種OA機器の設置位置がアイコンなどで示された地図(OA機器の地図)が表示され、この地図中のOA機器のアイコンを操作することにより当該OA機器を選択する技術が存在する(たとえば特開平11−184660号公報等参照)。これにより、ユーザは、画面上でOA機器の設置位置を視覚により確認しながら、所望の機器を選択することができる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

ところが、上記従来の技術にあっては、OA機器のアイコンの表示位置が全体的な地図の作成時に決定されていた。したがって、たとえばOA機器の設置位置が移動された場合、当該OA機器を利用する個々のコンピュータなどのクライアント装置において、OA機器の地図を書き換えなければならない。

【0005】

このため、OA機器の設置位置が現実に変更された場合であっても、ネットワークを介してOA機器を共有(共用)する複数のクライアント装置の一部において、OA機器の地図が更新されることなく古いまま残ってしまうおそれがある。この場合、OA機器の正確な位置を知ることができないため、OA機器の選択を間違ってしまうという問題があった。

【0006】

本発明は、かかる課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、OA機器を共用するすべてのクライアント装置において最新のOA機器の地図を取得して、所望のOA機器を正確かつ容易に選択することが可能となるOA機器管理システムおよびサーバコンピュータを提供することである。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明の目的は、下記する手段により達成される。

【0009】

(1)OA機器と通信可能な複数のサーバコンピュータと、前記サーバコンピュータおよび前記OA機器と通信可能なクライアント装置とを備えたOA機器管理システムであって、前記サーバコンピュータは、自サーバコンピュータが担当する担当領域の地図を示す地図情報を記憶するための地図情報記憶手段と、担当領域内におけるOA機器の設置位置を示す位置情報を記憶するための位置情報記憶手段と、サーバコンピュータの担当領域に関する連携情報であるサーバ連携情報を記憶するためのサーバ連携情報記憶手段と、前記クライアント装置から、担当領域内におけるOA機器の位置情報を書き換えるための書き換え情報を受信した場合、当該書き換え情報に基づいて前記位置情報を書き換える位置情報書き換え手段と、前記クライアント装置から、担当領域内におけるOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、前記地図情報および前記位置情報を送信する送信手段と、前記クライアント装置から、担当領域外のOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、前記サーバ連携情報に基づいて他のサーバコンピュータの識別情報を送信する識別情報送信手段と、を有し、前記クライアント装置は、前記位置情報を書き換える場合、前記サーバコンピュータに対して、前記位置情報を書き換えるための書き換え情報を送信する書き換え情報送信手段と、OA機器の地図に関する情報を取得する場合、前記サーバコンピュータに対して、OA機器の地図に関する情報の要求を送信する情報要求送信手段と、前記サーバコンピュータから、前記地図情報および前記位置情報を受信した場合、受信した情報に基づいて表示を行う表示手段と、を有することを特徴とするOA機器管理システム。

【0011】

(2)OA機器と通信可能な複数のサーバコンピュータと、前記サーバコンピュータおよび前記OA機器と通信可能なクライアント装置とを備えたOA機器管理システムにおいて使用されるサーバコンピュータであって、自サーバコンピュータが担当する担当領域の地図を示す地図情報を記憶するための地図情報記憶手段と、担当領域内におけるOA機器の設置位置を示す位置情報を記憶するための位置情報記憶手段と、サーバコンピュータの担当領域に関する連携情報であるサーバ連携情報を記憶するためのサーバ連携情報記憶手段と、前記クライアント装置から、担当領域内におけるOA機器の位置情報を書き換えるための書き換え情報を受信した場合、当該書き換え情報に基づいて前記位置情報を書き換える位置情報書き換え手段と、前記クライアント装置から、担当領域内におけるOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、前記地図情報および前記位置情報を送信する送信手段と、前記クライアント装置から、担当領域外のOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、前記サーバ連携情報に基づいて他のサーバコンピュータの識別情報を送信する識別情報送信手段と、を有することを特徴とするサーバコンピュータ。

【0012】

(3)前記位置情報および前記地図情報のデータ構造に関する情報であるスキーマを記憶するためのスキーマ記憶手段をさらに有し、前記位置情報および前記地図情報は、前記スキーマに対応して構成されることを特徴とする上記(2)に記載のサーバコンピュータ。

(4)前記スキーマは、OA機器が設置される領域の名称を示す領域名の階層構造に対応して構成されることを特徴とする上記(3)に記載のサーバコンピュータ。

(5)前記送信手段は、前記OA機器の地図に関する情報の要求に含まれユーザによって指定されたOA機器の機能に対応した前記地図情報および前記位置情報を送信することを特徴とする上記(2)〜(4)のいずれか1つに記載のサーバコンピュータ。

(6)前記クライアント装置から、OA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、OA機器または所定のデータ保存装置に記憶されているOA機器の位置情報を、当該OA機器または所定のデータ保存装置に対して要求し取得する取得手段と、前記取得手段により前記OA機器の位置情報が取得された場合、当該OA機器の位置情報に基づいて、前記位置情報記憶手段に記憶されている位置情報を更新する更新手段とをさらに有し、前記送信手段は、前記地図情報と、前記更新手段により更新された位置情報と、を送信することを特徴とする上記(2)〜(5)のいずれか1つに記載のサーバコンピュータ。

(7)OA機器と通信可能な複数のサーバコンピュータと、前記サーバコンピュータおよび前記OA機器と通信可能なクライアント装置とを用いたOA機器管理方法であって、

前記サーバコンピュータが、前記クライアント装置から、自サーバコンピュータに記憶され自サーバコンピュータが担当する担当領域内におけるOA機器の設置位置を示す位置情報を書き換えるための書き換え情報を受信した場合、当該書き換え情報に基づいて前記位置情報を書き換える書き換えステップと、前記クライアント装置が、OA機器の地図に関する情報を取得する場合、前記サーバコンピュータに対して、OA機器の地図に関する情報の要求を送信する情報要求ステップと、前記サーバコンピュータが、前記クライアント装置から、担当領域内におけるOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、自サーバコンピュータに記憶され担当領域の地図を示す地図情報および前記位置情報を送信する送信ステップと、前記サーバコンピュータが、前記クライアント装置から、担当領域外のOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、自サーバコンピュータに記憶されサーバコンピュータの担当領域に関する連携情報であるサーバ連携情報に基づいて他のサーバコンピュータの識別情報を送信する識別情報送信ステップと、前記クライアント装置が、前記サーバコンピュータから、前記地図情報および前記位置情報を受信した場合、受信した情報に基づいて表示を行う表示ステップと、を有することを特徴とするOA機器管理方法。

(8)OA機器と通信可能な複数のサーバコンピュータと、前記サーバコンピュータおよび前記OA機器と通信可能なクライアント装置とを備えたOA機器管理システムにおいて使用されるサーバコンピュータを制御するためのプログラムであって、前記クライアント装置から、自サーバコンピュータに記憶され自サーバコンピュータが担当する担当領域内におけるOA機器の設置位置を示す位置情報を書き換えるための書き換え情報を受信した場合、当該書き換え情報に基づいて前記位置情報を書き換える書き換え手順と、前記クライアント装置から、担当領域内におけるOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、自サーバコンピュータに記憶され担当領域の地図を示す地図情報および前記位置情報を送信する送信手順と、前記クライアント装置から、担当領域外のOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、自サーバコンピュータに記憶されサーバコンピュータの担当領域に関する連携情報であるサーバ連携情報に基づいて他のサーバコンピュータの識別情報を送信する識別情報送信手順と、をサーバコンピュータに実行させるためのOA機器管理プログラム。

(9)上記(8)に記載のOA機器管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【0013】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。

【0014】

[第1実施形態]

(OA機器管理システムの構成)

図1は、本発明の第1実施形態にかかるOA機器管理システムの全体構成を示すブロック図である。

【0015】

図1に示すように、OA機器管理システムは、サーバコンピュータ(以下、単に「サーバ」という。)11〜26、クライアントコンピュータ(以下、単に「クライアント」という。)31、32、プリンタ51、52、およびスキャナ71、72を有しており、これらはネットワーク90を介して相互に通信可能に接続されている。

【0016】

サーバには、OA機器が設置される領域の地図を示す地図情報、およびOA機器の設置位置を示す位置情報が記憶されている。本明細書において、地図情報とは、具体的には、OA機器のアイコンが表示されていない白地図をいう。ユーザは、たとえばクライアント装置としてのクライアント31を用いてサーバと通信することにより、プリンタやスキャナなどのOA機器の設置位置を画面上で視覚により確認しながら、所望の機器を選択できる。ここで、クライアント装置には、クライアント31、32のほか、プリンタ51、52、およびスキャナ71、72なども含まれる。

【0017】

本実施形態では、上記した地図情報と位置情報のほか、位置情報および地図情報のデータ構造に関する情報であるスキーマが、複数のサーバ11〜26に分散して記憶されて管理される。

【0018】

図1に示すように、複数のサーバ11〜26が、階層化されて相互に接続されている。全社サーバ11は、最上位に位置するサーバであり、「A社全体」の地図情報およびスキーマを管理する。また、全社サーバ11は、本社サーバを兼任している。したがって、全社サーバ11は、本社サーバとして、「本社」の地図情報およびスキーマについても管理している。札幌営業所サーバ12および福岡支社サーバ13は、全社サーバ11の下位階層に位置するサーバであり、全社サーバ11で定義されたスキーマを引き継いで、対応する領域に存在するOA機器の位置情報を管理する。本社サーバを兼ねた全社サーバ11の下位に、1F〜7Fまでのフロア毎の情報を管理する各サーバ14〜20が設けられている。また、福岡支社サーバ13の下位に、1Fサーバ21、2Fサーバ22が設けられている。さらに、本社サーバを兼ねた全社サーバ11の下位に設けられた7Fサーバ20の下位に、第11、12、21、および22ブロックの領域を担当する各サーバ23〜26が設けられている。また、7Fサーバ20は、第30ブロックサーバを兼任している。

【0019】

ネットワーク90は、イーサネット(登録商標)、トークンリング、FDDI等の規格によりコンピュータやネットワーク機器同士を接続したLAN、LAN同士を専用線で接続したWAN、およびインターネットを含む。なお、ネットワーク90に接続される機器の種類および台数は、図1に示す例に限定されない。

【0020】

次に、上記各機器の構成について説明するが、各機器で同様の機能を有する部分については、説明の重複を避けるため初回のみその説明を行い、2回目以降はその説明を省略する。

【0021】

図2は、サーバの構成の一例を示すブロック図である。

【0022】

図2において、サーバ11〜26は、CPU101、ROM102、RAM13、ハードディスク104、およびネットワークインタフェース105を備えており、これらは信号をやり取りするためのバス106を介して相互に接続されている。なお、サーバ11〜26は、さらに、入力装置あるいは出力装置を備えていてもよい。

【0023】

CPU101は、上記各部の制御および各種演算処理を行う。ROM102は、起動プログラムなどの各種プログラムやデータを格納する。RAM103は、作業領域として一時的にプログラムやデータを記憶する。ハードディスク104は、CPU101によるプログラムの実行時にRAM103に読み込まれる各種プログラムやデータを格納する。

【0024】

ネットワークインタフェース105は、ネットワーク90に接続しネットワーク上の他の機器と通信するためのインタフェースである。

【0025】

図3は、ハードディスクに格納される各種プログラムやデータの内容を示す図である。

【0026】

ハードディスク104には、各種サービスを提供するためのサーバ用プログラム121、スキーマを保持するスキーマ保持部122、位置情報を保持する位置情報保持部123、地図情報を保持する地図情報保持部124、OA機器の属性を示す属性情報を保持する属性情報保持部125、OA機器の種類やステータスを示すアイコンを保持するアイコン保持部126、およびサーバの担当領域に関する連携情報であるサーバ連携情報を保持するサーバ連携情報保持部127が格納されている。

【0027】

サーバ用プログラム121には、クライアント装置に対して各種サービスを提供するためのプログラムが含まれる。

【0028】

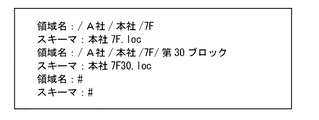

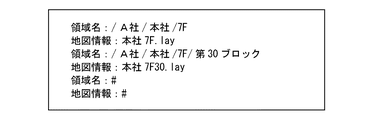

各サーバ11〜26は、ハードディスク104に、自サーバが担当する領域に関するスキーマおよび地図情報を記憶している。たとえば7Fサーバ20は、7F用のスキーマおよび7F用の地図情報を記憶している。7F用のスキーマを図4に示し、7F用の地図情報を図5に示す。同様に、第12ブロック用サーバ24は、第12ブロック用のスキーマおよび第12ブロック用の地図情報を記憶している。第12ブロック用のスキーマを図6に示し、第12ブロック用の地図情報を図7に示す。さらに、全社サーバ11に記憶されているA社全体用のスキーマを図8に示す。

【0029】

さらに詳しく説明すると、たとえば7Fサーバ20のスキーマ保持部122には、図9に示す要素(情報)が保持されている。スキーマに対応する領域名とそのスキーマのファイル名の組(ペア)が記述されている。図9中のたとえば「本社7F.loc」で示されるファイルの内容は図4に示した通りである。なお、各サーバのスキーマ保持部は、複数の領域に対応する複数のスキーマを保持できるようになっている。また、たとえば7Fサーバ20の地図情報保持部124には、図10に示す情報が保持されている。地図情報に対応する領域名とその地図情報のファイル名の組(ペア)が記述されている。図10中のたとえば「本社7F.lay」で示されるファイルの内容は図5に示した通りである。

【0030】

ここで、図6および図8を参照して、スキーマの内容を説明する。スキーマによって、各階層における位置情報としてとり得る値が定義されている。換言すれば、スキーマによって位置情報のデータ構造が定義される。第12ブロック用のスキーマと全社用のスキーマとを比較すると、たとえば、第2階層において、図8に示される全社用のスキーマによれば、本社、福岡支社、および札幌支社のうちのいずれかの値が、位置情報としてとり得るものとして定義されている一方、図6に示される第12ブロック用のスキーマによれば本社以外の値は入力できないものと定義されている。以下の第3階層〜第6階層についても、同様に第12ブロック用のスキーマによれば、とり得る値が、所定の範囲に制限されて定義されている。

【0031】

これらのスキーマは、ネットワークに接続された複数のクライアント装置の間で共有される。スキーマは、第1階層〜第6階層にわたる地図情報および位置情報の階層構造を定義する。したがって、たとえばクライアント31が、地図情報および位置情報に基づいて階層構造をもった地図を作成し、表示する際に、スキーマが利用される。また、スキーマは、各階層においてとり得る位置情報の値を定義し、各OA機器に対して設定可能な位置情報の範囲を予め定めることができる。したがって、各OA機器に対して不適切な位置情報が設定されることを防止することができる。

【0032】

なお、本明細書において、プリンタやスキャナなどのOA機器の設置位置は、プリントサービスやスキャナサービスの提供場所を意味する。したがって、たとえばプリントサービスおよびスキャナサービスの双方を提供することができるデジタル複写機の設置位置は、2種類のサービス(機能)の提供場所として認識される。

【0033】

図11は、OA機器の位置情報の一例を示す図である。図11は、たとえば、本社7Fの第12ブロックに設置されたOA機器の位置情報を示している。位置情報は、個々のOA機器において、設定される。設定された位置情報は、OA機器内に記憶される。ただし、位置情報は、他の情報とともに、図示しないディレクトリサーバに転送され、ディレクトリサーバ内に記憶される構成を採用することもできる。そして、各OA機器(またはディレクトリサーバ)に接続されているサーバ11〜26は、これらOA機器またはディレクトリサーバと相互に通信することによって、OA機器内に記憶された位置情報を取得できる。取得された位置情報は、サーバの位置情報保持部123に保持される。

【0034】

属性情報には、OA機器の性能に関する情報が含まれる。たとえば、属性情報には、カラー/モノクロ機能の有無、OA機器に設定されている名前、およびアドレスなどが含まれる。上記した位置情報もまた、OA機器という要素の属性の一つとして考えることもできるが、本明細書では、位置情報と属性情報を別々に扱う。

【0035】

図12は、7Fサーバ20のサーバ連携情報保持部127に保持されている要素(情報)を示す図である。図12に示すように、サーバ連結保持部127には担当領域名が保持されている。図12に示される7Fサーバ20の場合を例にとると、担当領域名は、「/A社/本社/7F」という値である。この担当領域名は、A社の本社の7Fという階層構造に対応しており、このA社/本社/7Fという階層と、この階層の下位に位置付けられる階層が、このサーバの責任範囲であることを意味する。したがって、たとえば、「/A社/本社/7F」、「/A社/本社/7F/第11ブロック」、「/A社/本社/7F/第12ブロック」等が、このサーバの責任範囲である。

【0036】

また、上述したとおり、複数の担当領域名が存在する場合もある。たとえば、「/A社/本社/7F」と「/A社/札幌営業所」という2つの担当領域名が存在してもよい。なお、すべての担当領域名が記述された後には、所定の終了記号(図中では、「#」)が付加される。また、複数の担当領域名が存在する場合には、最初に記述された担当領域名が、そのサーバの優先領域となる。

【0037】

また、サーバ連結保持部127には、上位サーバの識別情報としてのアドレス(図中ではサーバ名で特定)が保持されている。さらに、下位サーバの担当領域名と当該下位サーバの識別情報としてのアドレス(図中ではサーバ名で特定)とが相互に関連付けられて記憶されている。一般的には、複数の下位サーバが存在する。したがって、下位サーバの担当領域名と下位サーバのアドレスとの複数の組(ペア)が記述される。なお、下位サーバの記述(エントリ)の終了を示す所定の終了記号(図中では、「#」)が付加される。終了記号は、アドレスや担当領域名と混同しないコードであれば、「#」記号に限られない。

【0038】

図13は、クライアントの構成の一例を示すブロック図である。

【0039】

図13において、クライアント31、32は、CPU301、ROM302、RAM303、ハードディスク304、入力装置305、ディスプレイ306、およびネットワークインタフェース307を備えており、これらは信号をやり取りするためのバス308を介して相互に接続されている。

【0040】

ハードディスク304に保存されるプログラムには、サーバ11〜26が提供する各種サービスを利用するためのプログラムが含まれる。入力装置305は、キーボードやマウス等であり、各種の入力を行うために使用される。ディスプレイ306は、各種の表示を行う。

【0041】

図14は、プリンタの構成の一例を示すブロック図である。

【0042】

図14において、プリンタ51、52は、CPU501、ROM502、RAM503、ハードディスク504、操作パネル部505、印刷部506、位置検出部507、およびネットワークインタフェース508を備えており、これらは信号をやり取りするためのバス509を介して相互に接続されている。

【0043】

ハードディスク504に保存されるプログラムには、サーバ11〜26が提供する各種サービスを利用するためのプログラムが含まれる。操作パネル部505は、各種情報の表示および各種指示の入力に使用される。印刷部506は、画像データを用紙などの記録材上にプリントする。位置検出部507は、OA機器(ここではプリンタ51、52)が設置されている位置の座標値を検出する。たとえば、GPSシステム、カメラによるモニタリングをはじめ、種々の位置検出技術を採用することができる。検出されたOA機器の設置位置の座標値は、位置情報として当該OA機器のハードディスク504に記憶される。なお、位置検出部507は省略でき、この場合、ユーザの手入力に基づいて、OA機器の位置が設定され得る。

【0044】

図15は、スキャナの構成の一例を示すブロック図である。

【0045】

図15において、スキャナ71、72は、CPU701、ROM702、RAM703、ハードディスク704、操作パネル部705、画像読取部706、位置検出部707、およびネットワークインタフェース708を備えており、これらは信号をやり取りするためのバス709を介して相互に接続されている。

【0046】

ハードディスク704に保存されるプログラムには、サーバ11〜26が提供する各種サービスを利用するためのプログラムが含まれる。画像読取部706は、所定の読取位置にセットされた原稿に光源で光を当て、その反射光をCCD等の受光素子で光電変換して、その電気信号から画像データ(ビットマップデータ)を生成する。なお、位置検出部707は省略可能である。

【0047】

(OA機器管理システムの動作)

次に、OA機器の地図を表示した画面に基づいて、所望のOA機器(所望のサービス)を選択する処理について説明する。以下、たとえばクライアント31のディスプレイ306に、OA機器の地図を表示させる場合について説明する。

【0048】

ユーザは、所望の領域を絞り込んでいくことによって、所望のOA機器に到達する。具体的には、所望の領域におけるOA機器をアイコンとして示した地図が画面に表示される。画面に表示されたOA機器の地図は、OA機器の設置位置を直感的に理解するためにユーザに供される。この処理では、画面に表示されたOA機器の地図に基づいて、所望のOA機器の選択が可能となる。

【0049】

図16(A)は、本発明のOA機器管理システムによって作成された上位階層の地図の表示例であり、具体的には、本システムが適用されるA社全体の地図である。A社は、本社、札幌営業所、福岡支社からなる組織を有している。本システムにおいて、地図情報は、このA社の組織に対応して階層化されてサーバ11〜26に記憶されている。したがって、これらの階層化されて記憶されている地図情報に基づいて、種々の階層の地図を作成し、表示することができる。図16(A)に示すように、地図で表示される領域には、領域名801が設定される。ここでは、「A社」という領域名が設定されている。

【0050】

図16(A)において、A社全体の地図上には、アンカー部分(ハイパーリンク部分)802〜804が表示されている。本実施形態において、アンカー部分802〜804は、アイコンと名称とから構成されている。このアンカー部分を操作することによって、反応が得られる。具体的には、アンカー部分をクリックなどの操作を施すことによって、リンク先である下位の階層の地図が表示される。すべてのアンカー部分には、名前が付けられる。この名前としては、たとえばリンク先の地図の領域名が用いられる。

【0051】

また、図16(A)に示すように、地図中に情報表示部805を有していることが望ましい。情報表示部805には、選択しているアンカー部分(図中では、本社)に対応する詳細な情報が表示される。アンカー部分は、たとえば、所望するアンカー部分にカーソルを重ねることによって選択される。図16(A)の場合、情報表示部805には、リンク先の領域名と、このリンク先の領域に含まれるプリントサービスの合計数およびスキャナサービスの合計数が表示される。どのアンカー部分も選択されていない場合、A社全体のプリントサービスの合計数およびスキャナサービスの合計数が表示される。情報表示部805に収まらない情報は、スクロールバー806を使用して表示させることができる。なお、情報表示部805は、サービス毎の集計結果を表示する場合に限られず、他の情報を表示してもよい。たとえば、図16(B)に示すように、情報表示部805は、ステータスを表示してもよい。本明細書において、ステータスとは、各OA機器の状態に関する情報であり、たとえば、用紙のジャムの発生、ドアオープン、および用紙切れの発生に関する情報を含む。この場合、単に文字を用いてステータスを表示するのみならず、アイコンの形をステータスに応じて変化させてもよい。

【0052】

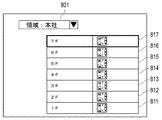

図17は、中位階層の地図の表示例であり、具体的には、本社の地図である。図16(A)のA社全体の地図上で、アンカー部分802をクリックすることによって、図17の地図が表示される。図17に示されている本社は、1F〜7Fに対応した下位の領域に分けられている。

【0053】

図17に示すように、本社の地図上には、アンカー部分811〜817が表示されている。アンカー部分811〜817をクリックすることによって、リンク先である下位の階層の地図が表示される。図18に示される本社7Fの地図は、図17に示される7Fに対応するアンカー部分817をクリックすることによって表示される。図19に示される第12ブロックの地図は、図18に示される7Fの12ブロックに対応するアンカー部分822をクリックすることによって表示される地図であり、最下層の地図である。

【0054】

具体的には、地図情報に基づいて詳細な部屋のレイアウトが背景として表示される。さらに、プリンタなどのOA機器が、位置情報に基づいて地図情報の所定の位置にアイコンとして表示される。図19の太い実線枠で示すように、所定のOA機器を示すアイコンに対してクリックなどの操作が明示的にされることにより、当該OA機器が選択される。クライアントは、選択されたOA機器のアドレスをサーバから取得する。このOA機器の選択によって、たとえば画像データの出力先を指定することが可能となる。なお、表示されたOA機器の地図に基づいて、クリックなどの操作によって所定のOA機器を選択する処理は、一般的な技術であるため詳細な説明を省略する。

【0055】

図19に示すように、アイコンに所定のマーク(たとえば「!」マーク)を加えることによって、用紙切れなどの消耗品不足に起因して警告状態となっているOA機器のステータスを表示してもよい。あるいは、OA機器のアイコンにマウスのカーソルをあてがうことによって、ステータスの詳細をポップアップ表示することもできる。たとえば、少なくとも1秒程度の間中、OA機器のアイコンにカーソルがあてがわれた場合にのみ、ステータスをポップアップ表示することもできる。この構成によれば、単にカーソルがアイコン上を通過した場合には、ポップアップ表示されることを防止することができる。なお、複数のアイコンおよび文字が重なって表示されると視認性が低下するため、本実施形態においては、表示エリアを自動的に微調整することによって、複数のアイコンおよび文字が重なることを防止している。

【0056】

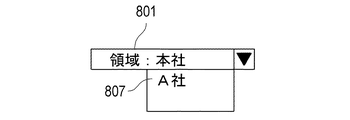

また、図20に示すように、領域名801の下に、上位の階層の地図を表示させるためのアンカー部分807をリスト表示させることができる。

【0057】

図16(A)、図17〜図19に示したように、本実施形態においては、該当するOA機器を位置情報にしたがってアイコン表示した地図が作成される。好適には、地図は、広範囲の地図、中範囲の地図、および詳細な地図を含む複数の階層に分けられている。

【0058】

本実施形態のシステムによれば、図16(A)、図17〜図19に示される地図を地図情報と各OA機器の位置情報とに基づいて自動的に作成する。そして、本発明の特徴の一つは、サーバが地図情報とOA機器の位置情報とを記憶し、このサーバに記憶された地図情報および/または位置情報をクライアントから個別に書き換えることができる点である。さらに、好適には、スキーマもまた、サーバによって記憶され、クライアントから書き換えることができる。

【0059】

本実施形態のシステムによれば、記憶された地図情報と、OA機器の位置情報と、スキーマとが用意され、これらの情報に基づいて最終的な地図が合成され得る。地図上のアイコンの表示位置は、予め決定されておらず、最新のOA機器の位置情報に基づいて決定される。好ましくは、各OA機器やディレクトリサーバに設定された最新の位置情報が必要に応じて取得される。たとえば、サーバは、各OA機器へ位置情報の取得要求を送信し、各OA機器から返信を受けて、この返信に含まれるOA機器の位置情報を取得する。クライアントは、サーバから、地図情報、OA機器の位置情報、およびスキーマをダウンロードし、このダウンロードした地図情報、OA機器の位置情報、およびスキーマに基づいて、最終的な地図を作成する。したがって、単にOA機器の位置が変更された場合には、位置情報のみを書き換えることによって対処することができ、地図情報の全体を書き換える必要がなくなる。また、地図情報、位置情報、およびスキーマは、ネットワークに接続されたすべての機器によって共有される。したがって、各クライアントで別個に地図を設定する場合と異なり、一部のクライアントにおける地図の更新がされることなく古い地図がそのまま残ることが防止される。

【0060】

なお、本発明は、各領域の地図において、領域に含まれるすべてのOA機器をアイコンとして表示させる場合に限られない。本発明は、たとえば、ユーザが指定した検索条件に適合したOA機器についてのみ、アイコンとして表示させることができる。

【0061】

図21は、OA機器の位置情報を手掛かりにして、ユーザが指定した検索条件に適合したOA機器を選択する処理を説明するための図である。この場合、サーバは、検索条件に適合した各OA機器等から返信を受けて、これらの返信に含まれるOA機器の位置情報を取得する。サーバは、同時にOA機器の属性情報も取得する。クライアントは、地図情報、検索条件に適合したOA機器の位置情報、およびスキーマをサーバからダウンロードし、ダウンロードした地図情報、位置情報、およびスキーマに基づいて、最終的な地図を作成する。図21に示すように、所定のアンカー部分をクリックすることにより、順に下位の領域が表示される。図中斜線部分で示すように、所定のOA機器を示すアイコンに対してクリックなどの操作が明示的にされることにより、当該OA機器が選択される。このとき、選択されたOA機器の詳細な属性情報が表示される。クライアントは、選択されたOA機器のアドレスをサーバから取得する。また、図22に示すように、OA機器の属性情報を手掛かりにして、ユーザが指定した検索条件に適合したOA機器を選択することも可能である。なお、図22の最下方の図は、「属性表示」から「地図表示」に変更した場合の表示内容を示す。

【0062】

次に、スキーマを用いてOA機器の位置情報を設定する処理について説明する。以下、OA機器(たとえばプリンタ)において自機の位置情報を設定する場合について説明する。

【0063】

図23は、OA機器の位置情報を設定するための設定画面の一例を示す。図23に示す設定画面は、第12ブロックにOA機器を設置する場合において、当該OA機器の操作パネルに表示される設定画面である。この設定画面を用いて、ユーザは、OA機器の位置情報を入力することができる。

【0064】

まず、本社7Fの第12ブロックにOA機器を設置する場合、OA機器は、第12ブロックサーバ24からスキーマ(図6参照)および地図情報(図7参照)を取得する。取得したスキーマに基づいて、位置情報としてとり得る値が認識される。具体的には、図6に示したように、第5階層および第6階層の位置情報としてとり得る値は、0〜100の範囲の整数であるX座標、および0〜80の範囲の整数であるY座標であることが認識される。一方、第1階層〜第4階層の位置情報の変更が禁止される。スキーマによって認識された位置情報の変更範囲、および地図情報に基づいて、図23に示される設定画面が表示される。設定画面には、サーバ24から取得した地図情報とともに、スキーマの内容が表示される。

【0065】

図23の設定画面を用いてOA機器の位置情報が設定される。具体的には、X座標およびY座標をたとえば図示しないテンキーを通してキー入力することによって、位置情報を設定することができる。あるいは、原点位置に仮に表示されているOA機器(プリンタ)のアイコンを地図情報上で移動させる(たとえばドラッグする)ことによっても、位置情報を設定することができる。さらに、OA機器(プリンタ)が位置検出部507を備えている場合、「自動設定」ボタン827を操作することによっても、OA機器のX座標およびY座標の値が自動的に入力され得る。

【0066】

X座標およびY座標の値が入力された場合、入力された値が、スキーマによって定義された範囲から外れていないことが検査される。検査の結果、入力された値の範囲が適正であれば、OA機器のアイコンの表示位置が、そのXおよびY座標の値に応じた場所に移動する。ユーザがOA機器のアイコンの表示位置を確認し「決定」ボタン827を操作することにより、位置情報の設定が完了する。

【0067】

このように、第12ブロックに設置されている各OA機器において位置情報を設定する際、第12ブロックに対応したスキーマが参照される。これにより、本社7Fの第12ブロックにOA機器が設置されたにもかかわらず、ユーザが当該OA機器の第2階層の位置情報を札幌営業所と設定し、あるいは第3階層の位置情報を8Fと設定するといった誤りが防止される。換言すれば、不適切な位置情報が設定されることが防止される。

【0068】

(サーバの動作)

次に、図24〜図28を参照して、サーバで行われる処理について説明する。なお、図24〜図28のフローチャートにより示されるアルゴリズムは、ハードディスク104などの記憶装置にプログラムとして記憶されており、CPU101により実行される。なお、一般的なサーバにおける処理や、本質に関係しないエラー処理については説明を省略する。

【0069】

本実施形態におけるサーバは、送信要求されたスキーマ、地図情報、あるいは位置情報を自サーバ内に記憶していない場合、上位サーバまたは下位サーバのアドレスを通知する機能を有する。

【0070】

図24は、サーバで行われる送信処理を説明するためのフローチャートである。ネットワークインタフェース105を通じて、クライアント、あるいはプリンタやスキャナなどのOA機器であるクライアント装置からアクセスがあった場合に、以下の処理が実行される。

【0071】

ステップS2401では、アクセスが正当であることが確認される。ここで、一般的には、スキーマ、地図情報、あるいは位置情報の送信を要求する場合、ユーザ認証が実行される。すなわち、ユーザ認証がされたか否かが判断される。ユーザ認証がされた場合、ステップS2402に進む。

【0072】

たとえば、上述した図16(A)、図17〜図19に示したように、複数のOA機器のうちから所望するOA機器を検索する場合に用いられる地図を、クライアント装置で表示させる場合、スキーマ、地図情報、およびOA機器から取得され得る位置情報が、サーバからクライアント装置に対して送信される。この場合には、ユーザ認証が行われる。

【0073】

ステップS2402では、スキーマの送信要求を受信したか否かが判断される。スキーマの送信要求である場合(S2402:YES)、ステップS2403に進み、スキーマの送信要求でない場合(S2402:NO)、ステップS2405に進む。

【0074】

ステップS2403では、送信要求されたスキーマが記憶されているか否かが判断される。送信要求されたスキーマが記憶されている場合(S2403:YES)、ステップS2404に進む。

【0075】

ステップS2404では、要求元のクライアント装置(たとえばクライアント、あるいはプリンタやスキャナなどのOA機器)へスキーマを送信する。この結果、クライアント装置は、スキーマをダウンロードすることができる。

【0076】

ステップS2405では、地図情報の送信要求を受信したか否かが判断される。地図情報の送信要求である場合には(S2405:YES)、ステップS2406に進み、地図情報の送信要求でない場合(S2405:NO)、ステップS2408に進む。

【0077】

ステップS2406では、送信要求された地図情報が記憶されているか否かが判断される。送信要求された地図情報が記憶されている場合(S2406:YES)、ステップS2407に進む。

【0078】

ステップS2407では、要求元のクライアント装置へ地図情報を送信する。この結果、クライアント装置は、地図情報をダウンロードすることができる。

【0079】

ステップS2408では、OA機器の位置情報の送信要求を受信したか否かが判断される。位置情報の送信要求である場合には(S2408:YES)、ステップS2409に進み、位置情報の送信要求でない場合(S2408:NO)、ステップS2415に進む。

【0080】

ステップS2409では、送信要求された位置情報が記憶されているか否かが判断される。送信要求された位置情報が記憶されている場合(S2409:YES)、ステップS2410に進む。

【0081】

ステップS2410では、要求元のクライアント装置へ位置情報を送信する。この結果、クライアント装置は、位置情報をダウンロードすることができる。

【0082】

なお、ステップS2408において、サーバは、ユーザが所望するOA機器の検索条件を受信する場合がある。この場合、サーバは、受信した検索条件をネットワークに接続されている各OA機器またはディレクトリサーバへ送信する。続いて、検索条件を満たすOA機器またはディレクトリサーバから、OA機器の位置情報の応答を受ける。この結果、サーバは、複数のOA機器のうちで検索条件を満たすOA機器の位置情報を取得する。そして、当該サーバが要求元のクライアント装置へOA機器の位置情報を送信する場合、検索条件を満たすOA機器の位置情報のみを送信することになる。

【0083】

一方、送信要求されたスキーマ、地図情報、あるいは位置情報を自サーバが保持していないと判断された場合(S2403、S2406、およびS2409:N0)、ステップS2411に進む。

【0084】

ステップS2411では、送信要求されたスキーマ、地図情報、あるいは位置情報が、自サーバにネットワークを介して接続されている下位サーバの担当であるか否かが判断される。下位サーバの担当である場合(S2411:YES)、ステップS2412に進み、一方、下位サーバの担当でない場合(ステップS2411:NO)、ステップS2413に進む。

【0085】

ステップS2412では、下位サーバのアドレスを要求元へ通知する。

【0086】

ステップS2413では、さらに、送信要求されたスキーマ、地図情報、あるいは位置情報が、上位サーバの担当であるか否かが判断される。上位サーバの担当である場合には(S2413:YES)、ステップS2414に進む。

【0087】

ステップS2414では、上位サーバのアドレスを要求元へ通知する。

【0088】

要求されたスキーマ、地図情報、あるいは位置情報を自サーバが保持しておらず、かつ、下位サーバの担当でもなく、上位サーバの担当でもない場合(S2413:NO)、ステップS2417に進み、要求元に対して、エラー通知が行われる。

【0089】

ステップS2415では、担当領域名の送信要求を受信したか否かが判断される。担当領域名の送信要求である場合(ステップS2415:YES)、ステップS2416に進み、担当領域名の送信要求でない場合(ステップS2415:NO)、ステップS2417に進む。ステップS2416では、要求元に対して、担当領域名を通知する。

【0090】

ここで、担当領域名について説明する。分散配置可能な複数のサーバ11〜26は、図1に示したようにツリー構造を呈していて、階層化されている。担当領域名とは、スキーマにおいて、取り得る値が一意的に決まっている部分だけで構成された領域の名前である。具体的には、全社サーバ11が保持している全社用のスキーマ(図8参照)の場合、第1階層のみが「A社」という一意の値であり、第2階層以下は、複数のとり得る値が存在する。したがって、この全社サーバ11の担当領域名は、「/A社」である。この担当領域名は、サーバ連携保持部127に保持されているサーバ連携情報の中に含まれる。なお、1つのサーバが、複数の担当領域名を保持している場合もある。

【0091】

このように、サーバにおいて、スキーマ、地図情報、および各OA機器から取得した位置情報が記憶されており、すべてのユーザに対して共有化されている。地図情報、スキーマ、および位置情報の送信要求があった場合、要求元のクライアント装置へ、該当するスキーマ、地図情報、および位置情報がダウンロードされる。クライアント装置は、ダウンロードされたスキーマ、地図情報、および位置情報などの、OA機器の地図を作成するのに必要な情報(OA機器の地図に関する情報)に基づいて、図16(A)、図17〜図19に示したような地図を合成する。ただし、このような地図の合成をサーバで行い、合成された地図をクライアント装置に送信することも可能である。

【0092】

なお、クライアント装置へ地図情報、スキーマ、および位置情報がダウンロードされる場合には、たとえば、所定のOA機器を選択するためにOA機器をアイコンとして示した地図をクライアントなどの画面上に表示する場合(図19等参照)と、OA機器の位置情報を設定するために設定画面を表示する場合(図23参照)とが含まれる。

【0093】

次に、図25を参照して、図24のステップS2406において、送信要求された地図情報が記憶されているか否かを判断する処理について説明する。

【0094】

ステップS2501では、地図情報の送信要求に含まれる情報の中から、領域名が取得される。具体的には、送信要求された地図情報の領域名が取得される。

【0095】

ステップS2502では、地図情報保持部124に保持されている領域名を読む。図10に示したように、地図情報保持部124には、地図情報に対応する領域名とその地図情報のファイル名の組(ペア)が保持されている。複数の領域名が保持されている場合には、領域名が1つずつ読み出される。

【0096】

ステップS2503では、送信要求された領域名と、地図情報保持部124から読み出された領域名とを比較して、両者の領域名が一致するか否かが判断される。両者が一致する場合(S2503:YES)、ステップS2504に進み、送信要求された地図情報が自サーバに記憶されていると判断される。

【0097】

一方、両者の領域名が一致しない場合(S2503:NO)、ステップS2505に進む。ステップS2505では、地図情報保持部124に保持されている領域名の中から次の領域名が読み出される。

【0098】

ステップS2506では、ステップS2505において読み出された領域名が、所定の終了記号(たとば「♯」)であるか否かが判断される。所定の終了記号でない場合(S2506:NO)、ステップS2502に戻り、同様の処理を繰り返す。一方、所定の終了記号である場合(S2506:YES)、送信要求された領域名と一致する領域名が地図情報保持部124から実質的に読み出せなかったものと判断され、ステップS2507に進み、送信要求された地図情報が自サーバに記憶されていないと判断される。

【0099】

なお、図24のステップS2403およびS2409における判断もまた、図25に示した処理と同様に行われる。

【0100】

次に、図26を参照して、図24のステップS2411において、送信要求されたスキーマなどの情報が下位サーバの担当であるか否かを判断する処理について説明する。

【0101】

ステップS2601では、スキーマなどの情報の送信要求に含まれる情報の中から、領域名が取得される。具体的には、送信要求された情報の領域名が取得される。

【0102】

ステップS2602では、サーバ連携情報保持部127に保持されている情報の中から、下位サーバの担当領域名(下位領域名)およびアドレスを読む。図12に示したように、サーバ連携情報保持部127には、下位サーバの担当領域名およびアドレスの組(ペア)が保持されている。複数の下位サーバの担当領域名が保持されている場合、下位サーバの担当領域名およびアドレスが1つずつ読み出される。

【0103】

ステップS2603では、送信要求された領域名と、サーバ連携情報保持部127から読み出された下位サーバの担当領域名とを比較して、送信要求に対応する領域が、下位サーバの担当領域と同じか、またはさらにその担当領域の下位に位置付けられる領域であるか否かが判断される。送信要求に対応する領域が下位サーバの担当領域またはさらにその下位の領域である場合(S2603:YES)、ステップS2604に進み、送信要求された情報が下位サーバの担当であると判断される。

【0104】

一方、送信要求に対応する領域が下位サーバの担当領域またはさらにその下位の領域でない場合(S2603:NO)、ステップS2605に進む。ステップS2605では、サーバ連携情報保持部127に保持されている情報の中から、次の下位サーバの担当領域名およびアドレスが読み出される。

【0105】

ステップS2606では、ステップS2605において読み出された領域名が、所定の終了記号(たとば「♯」)であるか否かが判断される。所定の終了記号でない場合(S2606:NO)、ステップS2602に戻り、同様の処理を繰り返す。一方、所定の終了記号である場合(S2606:YES)、ステップS2607に進み、送信要求された情報は下位サーバの担当でないと判断される。

【0106】

次に、図27を参照して、図24のステップS2413において、送信要求されたスキーマなどの情報が上位サーバの担当であるか否かを判断する処理について説明する。

【0107】

ステップS2701は、図26のステップS2601と同様である。

【0108】

ステップS2702では、サーバ連携情報保持部127に保持されている情報の中から、自サーバの担当領域名を読む。

【0109】

ステップS2703では、送信要求された領域名と、サーバ連携情報保持部127から読み出された自サーバの担当領域名とを比較して、送信要求に対応する領域が、自サーバの担当領域と同じか、またはその担当領域の下位に位置付けられる領域であるか否かが判断される。送信要求に対応する領域が自サーバの担当領域またはその下位の領域でない場合(S2703:NO)、ステップS2704に進む。一方、送信要求に対応する領域が自サーバの担当領域またはその下位の領域である場合(S2703:YES)、ステップS2706に進む。

【0110】

ステップS2704では、上位サーバが存在するか否か、すなわち上位サーバについての情報が、サーバ連携情報保持部127に記憶されているか否かが判断される。具体的には、上位サーバについての情報として、所定の終了記号「#」が記憶されている場合、上位サーバが存在しないと判断される。上位サーバが存在する場合(S2704:YES)、ステップS2705に進み、送信要求された情報は上位サーバの担当であると判断される。一方、上位サーバが存在しない場合(S2704:NO)、ステップS2706に進む。

【0111】

ステップS2706では、送信要求された情報は上位サーバの担当でないと判断される。

【0112】

図25〜図27に示された処理は、各サーバ11〜26において実行される。すなわち、各サーバは、要求された領域のスキーマ、地図情報、あるいは位置情報が自サーバに保持されているか否かについて判断するとともに、要求された領域のスキーマなどの情報が自サーバに保持されていない場合、サーバ連携情報保持部127に記憶されている階層構造に関する情報に基づいて、上位サーバまたは下位サーバのアドレスを要求元のクライアント装置に通知する。したがって、要求元のクライアント装置は、最終的に、複数のサーバの中から、所望する領域のスキーマなどの情報を保持しているサーバを知ることができ、このサーバから所望する領域についてのスキーマ、地図情報、あるいは位置情報をダウンロードできる。

【0113】

図28は、サーバで行われる変更処理を説明するためのフローチャートである。ネットワークインタフェース105を通じて、クライアント、あるいはプリンタやスキャナなどのOA機器からアクセスがあった場合に、以下の処理が実行される。ここで、変更処理には、新規の登録、および削除が含まれる。

【0114】

ステップS2801では、アクセスが正当であることが確認される。ここで、一般的には、スキーマ、地図情報、あるいは位置情報の変更を要求する場合、管理者認証が実行される。すなわち、管理者認証がされたか否かが判断される。管理者認証がされた場合、ステップS2802に進む。

【0115】

たとえば、新たに部屋や部門が増減した場合、あるいは部屋内のレイアウトが変更された場合、スキーマ、地図情報および位置情報の書き換えが要求される。この場合には、管理者認証が行われる。

【0116】

ステップS2802では、スキーマの変更要求を受信したか否かが判断される。スキーマの変更要求である場合(S2802:YES)、ステップS2803に進み、スキーマの変更要求でない場合(S2802:NO)、ステップS2805に進む。

【0117】

ステップS2803では、変更要求されたスキーマが自サーバの担当(担当領域内)のものであるか否かが判断される。この判断は、サーバ連携情報保持部127に保持されている情報に基づいて実行される(S2806およびS2809においても同様)。自サーバの担当(担当領域内)のものである場合(S2803:YES)、ステップS2804に進む。

【0118】

ステップS2804では、スキーマ保持部122の内容を管理者による指示に基づいて変更する。

【0119】

ステップS2805では、地図情報の変更要求を受信したか否かが判断される。地図情報の変更要求である場合(S2805:YES)、ステップS2806に進み、地図情報の変更要求でない場合(S2805:NO)、ステップS2808に進む。

【0120】

ステップS2806では、変更要求された地図情報が自サーバの担当(担当領域内)のものであるか否かが判断される。自サーバの担当(担当領域内)のものである場合(S2806:YES)、ステップS2807に進む。

【0121】

ステップS2807では、地図情報保持部124の内容を管理者による指示に基づいて変更する。

【0122】

ステップS2808では、位置情報の変更要求を受信したか否かが判断される。位置情報の変更要求である場合(S2808:YES)、ステップS2809に進み、位置情報の変更要求でない場合(S2808:NO)、ステップS2811に進む。

【0123】

ステップS2809では、変更要求された位置情報が自サーバの担当(担当領域内)のものであるか否かが判断される。自サーバの担当(担当領域内)のものである場合(S2809:YES)、ステップS2810に進む。

【0124】

ステップS2810では、位置情報保持部123の内容を管理者による指示に基づいて変更する。

【0125】

一方、変更要求されたスキーマ、地図情報、あるいは位置情報が自サーバの担当(担当領域内)のものでないと判断された場合(S2803、S2806、およびS2809:N0)、ステップS2813に進み、要求元に対して、エラー通知が行われる。

【0126】

ステップS2811では、サーバ連携情報の変更要求を受信したか否かが判断される。サーバ連携情報の変更要求である場合(S2811:YES)、ステップS2812に進み、サーバ連携情報の変更要求でない場合(S2811:NO)、ステップS2813に進む。

【0127】

ステップS2812では、サーバ連携情報保持部127の内容を管理者による指示に基づいて変更する。

【0128】

(OA機器の動作)

次に、図29〜図31を参照して、プリンタやスキャナなどのOA機器で行われる位置情報の設定処理について説明する。なお、図29〜図31のフローチャートにより示されるアルゴリズムは、ハードディスク504または704などの記憶装置にプログラムとして記憶されており、それぞれCPU501または701により実行される。

【0129】

ステップS2901では、サーバが検索される。ここでは、サーバに対して、返答するように要求するためのパケットが送信される。各OA機器は、この時点においてサーバのアドレスを知らないので、マルチキャストまたはブロードキャストパケットを用いた通信が実行される。たとえば、ブロードキャストパケットは、インターネットまたはイントネットワーク90の全域に到達するのではなく、所定の範囲内に到達する。したがって、OA機器から所定の範囲内に存在するサーバが検索される。サーバからの返答には、サーバのアドレスが含まれている。したがって、ステップS2901の処理によって、サーバのアドレスのリストが作成される。なお、サーバの検索の範囲は、検索に使用するプロトコルを変えるか、あるいはマルチキャストのアドレスを変えることにより、適宜変更することが可能である。

【0130】

ステップS2902では、ネットワーク上においてサーバが見つかったか否かが判断される。サーバが見つかった場合(S2902:YES)、ステップS2903に進む。一方、サーバが見つからなかった場合(S2902:NO)、ステップS2914に進む。

【0131】

ステップS2903では、サーバの担当領域名が取得される。なお、ステップS2902では、複数のサーバが検索される場合もあり、さらに、1つのサーバが複数の担当領域名を有している場合もある。したがって、ステップS2903では、見つかったサーバとそのサーバの担当領域名とを含む担当領域名テーブルが取得される。その後、ステップS2904に進む。

【0132】

ステップS2914では、サーバのアドレス、またはサーバの位置情報がユーザによって操作パネル部505または705を通して入力されるのを受け付ける。ステップS2915に進み、ステップS2914でアドレスなどの情報が完全に入力されない場合でも、アドレスまたは位置情報の一部を入力して、サーバに問い合わせることもできる。サーバへの問い合わせが実行される場合(S2915:YES)、ステップS2906に進む。一方、サーバへの問い合わせが実行されない場合(ステップS2915:NO)、図29に示す処理の実行を終了する。

【0133】

ステップS2904では、サーバの担当領域名が取得された場合の処理として、担当領域名が1つであるか否かが判断される。担当領域名が1つである場合(S2904:YES)、領域を選択する必要はないため、ステップS2905がスキップされ、ステップS2906に進む。一方、担当領域名が複数ある場合(S2904:NO)、ステップS2905に進む。

【0134】

ステップS2905では、領域の選択が実行される。操作パネル部505または705に領域選択画面が表示される。領域選択画面の一例を図32に示す。ユーザによる入力に基づいて、操作パネル部に表示された複数の領域の中から、1つの領域が選択される。

【0135】

ステップS2906では、選択された領域についてのスキーマの要求および受信処理が実行される。スキーマの要求には、領域についての情報、すなわち領域名が付加される。

【0136】

ステップS2907では、エラー通知が受信されたか否かが判断される。ここで、ステップS2906におけるスキーマの要求および受信処理が正常に終了しなかった場合、エラー通知が受信される。エラー通知が受信された場合(S2907:YES)、ステップS2916に進み、エラー通知が受信されなかった場合(S2907:NO)、ステップS2908に進む。

【0137】

ステップS2908では、選択された領域についての地図情報の要求および受信処理が実行される。地図情報の要求には、領域についての情報、すなわち領域名が付加される。

【0138】

ステップS2909では、エラー通知が受信されたか否かが判断される。ここで、ステップS2908における地図情報の要求および受信処理が正常に終了しなかった場合、エラー通知が受信される。エラー通知が受信された場合(S2909:YES)、ステップS2916に進み、エラー通知が受信されなかった場合(S2909:NO)、ステップS2910に進む。

【0139】

ステップS2916では、操作パネル部にエラー表示がされ、さらに、上述したステップS2914に進み、サーバのアドレスまたは位置情報の入力を受け付ける。なお、ステップS2906とステップS2908との実行順序は、逆であってもよい。

【0140】

ステップS2910では、位置検出部507または707により、OA機器が設置されている場所の座標値が検出される。なお、図29および図30に示す処理においては、OA機器の位置情報が自動的に設定される場合について説明する。

【0141】

ステップS2911では、サーバから受信した特定の領域の地図情報およびスキーマと、位置検出部により検出された座標値とに基づいて、地図情報およびスキーマに適合した、OA機器の位置情報が設定される。さらに、作成された位置情報に対応する位置にOA機器がアイコンで示された地図が、操作パネル部に表示される。

【0142】

ステップS2912では、位置情報の設定が確認されたか否かが判断される。具体的には、操作パネル部の画面上の確認ボタン(図示せず)が操作されたか否かが検出される。位置情報の設定が確認された場合(ステップS2912:YES)、ステップS2913に進む。一方、位置情報の設定が確認されていない場合(ステップS2913:NO)、ステップS2917に進む。

【0143】

ステップS2917では、位置情報が修正されたか否かが判断される。具体的には、操作パネル部の画面上の修正ボタン(図示せず)が操作されたか否かが検出される。ここで、ユーザは、手入力することによって、位置情報を修正できる。修正された場合(ステップS2917:YES)、ステップS2918に進む。一方、修正されない場合(ステップS2917:NO)、ステップS2912に戻る。

【0144】

ステップS2918では、領域自体が変更されたか否かが判断される。たとえば、誤判別により、第12ブロックの地図情報およびスキーマに対応した位置情報が設定されるべきであるのに、誤って第11ブロックの地図情報およびスキーマに対応した位置情報が設定された場合、領域名が手入力で修正される。また、ユーザが順次にアンカー部分を選択し、種々の領域の地図情報およびスキーマを表示させる場合もある。領域が変更された場合(ステップS2918:YES)、ステップS2906に戻り、再度、スキーマおよび地図情報の要求が行われる。一方、領域の変更を伴わない場合には(ステップS2918:NO)、ステップS2911に戻り、変更された位置情報に対応する位置にOA機器がアイコンで示された地図が、操作パネル部に表示される。

【0145】

ステップS2913では、OA機器の位置情報が最終的に決定される。

【0146】

なお、ステップS2901においてサーバが検索される際、返答するサーバが1台であって、このサーバの担当領域名が1つであるように、各サーバをネットワーク上で配置する場合、スキーマおよび地図情報を要求する対象のサーバおよび領域名が一義的に決まる。したがって、OA機器の電源をオンするだけで、OA機器の位置情報が自動的に設定され得る。この場合、ユーザは、自動設定された位置情報を最終的に確認するだけで済む。

【0147】

次に、図31を参照して、図29のステップS2903における担当領域名の取得処理について説明する。

【0148】

ステップS3101では、図29のステップS2901で作成された各サーバのアドレスのリストが読み込まれる。そして、このリストの中から、1つのサーバのアドレスが選択される。たとえば、リストの最初に記載されているサーバのアドレスから順番に選択される。

【0149】

ステップS3102では、ステップS3101で選択されたサーバのアドレスに対して領域名の問い合わせが行われる。

【0150】

ステップS3103では、領域名の問い合わせに対して、所定時間内にサーバから領域名が返答されたか否かが判断される。領域名が返答された場合(ステップS3103:YES)、ステップS3104に進む。

【0151】

一方、領域名が返答されない場合(ステップS3103:NO)、ステップS3106に進む。領域名が返答されない場合とは、領域名の問い合わせ先のサーバが、分散配置不可能なサーバである場合に対応する。この場合、サーバに記憶されているスキーマのすべての値は不定である。ステップS3106では、サーバの担当領域は、最上位の領域に対応した領域名(たとえば、「/」で表す)とされる。

【0152】

ステップS3104では、領域名とサーバの識別情報としてのアドレス(図中ではサーバ名で特定)とが、担当領域名テーブルに追加される。図33に、担当領域名テーブルの一例を示す。なお、担当領域名テーブルの末尾には、終了記号が付加されるように作成される。

【0153】

ステップS3105では、すべてのサーバについてのアドレスの選択が終了したか否かが判断される。すべてのアドレスの選択が終了していない場合(ステップS3105:NO)、ステップS3101に戻り、次のサーバのアドレスが選択され、選択されたサーバのアドレスに対して、領域名の問い合わせが行われる。一方、すべてのアドレスの選択が終了した場合(ステップS3105:YES)、図29のフローチャートに戻る。図31に示す処理の結果、担当領域名テーブルが完成される。

【0154】

(クライアントの動作)

次に、図34〜図36を参照して、たとえばクライアント31で行われるOA機器の位置を示す地図を作成する処理について説明する。なお、図34〜図36のフローチャートにより示されるアルゴリズムは、ハードディスク304などの記憶装置にプログラムとして記憶されており、CPU301により実行される。

【0155】

OA機器の位置を示す地図は、サーバに記憶されている地図情報とOA機器の位置情報とを組み合わせることによって作成される。ここでは、図16(A)、図17〜図19に示した地図を作成する処理について説明する。

【0156】

OA機器の位置を示す地図を作成する処理は、スキーマおよび地図情報をサーバからダウンロードし、所定の領域の下位階層に位置されたOA機器を検索する処理と、ダウンロードされたスキーマおよび地図情報と検索の結果得られたOA機器の位置情報とに基づいて地図を作成する処理と、地図に付加される情報表示部の情報を作成する処理とに分類される。

【0157】

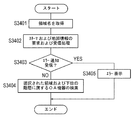

まず、図34を参照して、スキーマおよび地図情報をサーバからダウンロードし、所定の領域の下位階層に位置されたOA機器を検索する処理について説明する。

【0158】

ステップS3401では、入力装置305を通したユーザによる入力によって選択された領域名が取得される。具体的には、ディスプレイ306の画面上のアンカー部分がクリックされたことが検出される。この結果、表示を希望する領域名が取得される。たとえば、「/A社/本社/7F」などの領域名が取得される。

【0159】

ステップS3402では、サーバに対して、スキーマおよび地図情報の要求および受信処理が実行される。この要求には、ステップS3401で選択された領域名が含まれる。ステップS3401で取得された領域名に対応するスキーマおよび地図情報が存在する場合、スキーマおよび地図情報がダウンロードされる。なお、最初に要求が送信されるサーバのアドレスは、予め設定される。

【0160】

ステップS3403では、エラー通知が受信されたか否かが判断される。ここで、ステップS3402における処理が正常に終了しなかった場合、エラー通知が受信される。エラー通知が受信された場合(S3403:YES)、ステップS3405に進み、エラー通知が受信されなかった場合(S3403:NO)、ステップS3404に進む。

【0161】

ステップS3405では、ディスプレイにエラー表示がされ、図34に示す処理を終了する。

【0162】

ステップS3404では、選択された領域およびそれより下位の階層に属するすべてのOA機器が検索される。たとえば、図18に示したように、「/A社/本社/7F」という領域が選択された場合には、「/A社/本社/7F/第11ブロック」、「/A社/本社/7F/第12ブロック」、「/A社/本社/7F/第21ブロック」、および「/A社/本社/7F/第22ブロック」に属するすべてのOA機器が検索される。具体的には、ステップS3402で受信されたスキーマ(たとえば、図4参照)に基づいて、検索が実行される。より詳細に説明すれば、階層のとりうる値が一義的に決定される部分(図4の場合、A社、本社、および7F)は、そのままの値が用いられる。複数のとりうる値が存在する部分については、たとえば「*」のような任意の値の代わりを果たす特別の文字(ワイルドカード)が用いられる。このようにスキーマに基づいて、一義的に決定されている値とワイルドカードとからなる検索条件が作成され、検索条件がネットワークを通じて、ブロードキャストされる。なお、OA機器の検索の範囲は、検索に使用するプロトコルを変えるか、あるいはマルチキャストのアドレスを変えることにより、適宜変更することが可能である。

【0163】

この結果、送信された検索条件に位置情報が合致するすべてのOA機器が返答する。各OA機器からの返答には、各OA機器の位置情報および属性情報が含まれている。OA機器の属性情報は、少なくとも、OA機器が提供できるサービス(機能)の種類に関する情報を含む。具体的には、プリンタ機能を有する機器の場合には「プリンタ」というサービスが提供できる旨が返答に含まれており、スキャナ機能を有する機器の場合には「スキャナ」というサービスが提供できる旨が返答に含まれる。

【0164】

このようにして、所定の領域のスキーマおよび地図情報をダウンロードすることができ、また、OA機器の位置情報および属性情報を受信することができる。

【0165】

次に、図35を参照して、ダウンロードされたスキーマおよび地図情報、ならびにOA機器の位置情報に基づいて、地図を作成する処理について説明する。

【0166】

図35は、地図情報上にアイコンを配置することによって、最終的な地図を作成する処理について示すフローチャートである。

【0167】

ステップS3501では、ステップS3404で返答を受けた複数のOA機器のうちから、1つのOA機器を選択する。

【0168】

ステップS3502では、選択されたOA機器の位置情報を参照して、そのOA機器の領域を調べた後、地図情報の領域とOA機器の領域とが一致するか否かが判断される。アンカー部分の領域に含まれるOA機器の領域は、より下位の領域と一致すると判断される。たとえば、表示する地図情報の領域が「/A社/本社/7F」であって、OA機器の領域が「/A社/本社/7F/第12ブロック」の場合、OA機器の領域は、地図情報の領域よりも下位のアンカー部分に対応する領域に含まれるため、OA機器の領域と一致していないと判断される。一方、表示する地図情報の領域が「/A社/本社/7F/第12ブロック」であって、OA機器の領域が「/A社/本社/7F/第12ブロック」の場合、地図情報の領域とOA機器の領域とが一致すると判断される。地図情報の領域とOA機器の領域とが一致する場合(S3502:YES)、ステップS3503に進み、地図情報の領域とOA機器の領域とが一致しない場合(S3502:NO)、ステップS3505に進む。

【0169】

ステップS3503では、地図情報内にアイコンを表示するためのアイコン表示部があるか否かが判断される。たとえば、図19に示したように、領域が「/A社/本社/7F/第12ブロック」である地図情報には、アイコン表示部829が存在する。地図情報内にアイコン表示部がある場合(ステップS3503:YES)、ステップS3504に進む。地図情報内にアイコン表示部がない場合(ステップS2503:NO)、ステップS3504がスキップされて、ステップS3505に進む。

【0170】

ステップS3504では、OA機器の位置情報に含まれるX座標およびY座標の値に応じた地図上の場所に、属性情報に応じた種類のアイコンが配置される。ここで、OA機器がプリンタであれば、プリンタを示すアイコンが用いられ、OA機器がスキャナであれば、スキャナを示すアイコンが用いられる。

【0171】

ステップS3505では、すべてのOA機器の選択が終了したか否かが判断される。すべてのOA機器の選択が終了した場合(ステップS3505:YES)、図35に示す処理が終了する。一方、すべてのOA機器の選択が終了していない場合(ステップS3505:NO)、ステップS3501に戻り、次のOA機器を選択する。

【0172】

このようにして、ダウンロードされた地図情報およびOA機器の位置情報とに基づいて、地図が作成される。

【0173】

次に、図36を参照して、地図に付加される情報表示部の情報を作成する処理について説明する。ここでは、たとえば図16(A)に示すように、地図情報内に情報表示部805が存在する場合の処理について説明する。

【0174】

ステップS3601は、図35のステップS3501と同様の処理である。

【0175】

ステップS3602では、複数の情報表示部がある場合に、1つの情報表示部が選択される。

【0176】

ステップS3603では、OA機器の領域と情報表示部に対応する領域とを比較して、OA機器の領域が情報表示部に対応する領域またはさらに下位の領域であるか否かが判断される。情報表示部に対応する領域は、たとえば、スキーマを参照することによって判断される。OA機器の領域が情報表示部に対応する領域またはさらに下位の領域である場合(S3603:YES)、ステップS3604に進む。一方、OA機器の領域が情報表示部に対応する領域またはさらに下位の領域でない場合(S3603:NO)、ステップS3604の処理がスキップされ、ステップS3605に進む。

【0177】

ステップS3604では、OA機器の情報が情報表示部内の情報に反映される。たとえば、OA機器がプリンタの場合、情報表示部内に表示されるプリントサービスの合計数が更新される。

【0178】

ステップS3605では、すべての情報表示部の選択が終了したか否かが判断される。すべての情報表示部の選択が終了した場合(S3605:YES)、ステップS3606に進む。一方、すべての情報表示部の選択が終了していない場合(S3605:NO)、ステップS3602に戻り、次の情報表示部が選択される。

【0179】

ステップS3606では、すべてのOA機器の選択が終了したか否かが判断される。すべてのOA機器の選択が終了した場合(ステップS3606:YES)、図36に示す処理を終了する。一方、すべてのOA機器の選択が終了していない場合(ステップS3606:NO)、ステップS3601に戻り、次のOA機器を選択する。

【0180】

次に、図37および図38を参照して、たとえばクライアント31で行われるOA機器の位置情報を設定する処理について説明する。なお、図37のフローチャートにより示されるアルゴリズムは、ハードディスク304などの記憶装置にプログラムとして記憶されており、CPU301により実行される。ここで説明する処理においては、クライアントがサーバから地図情報を取得し、その地図情報上にアイコンを配置することによって、OA機器の位置情報の設定が遠隔的に行われる。

【0181】

図37は、OA機器の位置情報を設定するための設定画面の一例を示す。

【0182】

図37に示すように、設定画面は、地図情報上にアイコンが表示されているアイコン表示部829と、ネットワークに接続された各OA機器がリストアップされて表示されるOA機器リスト830とから構成される。アイコン表示部829には、地図情報とスキーマとに基づいて、選択した領域の地図が表示される。図37では、「/A社/本社/7F/第12ブロック」の地図が表示されている。一方、OA機器リスト830には、各OA機器のサービスタイプ、名前、シリアル番号、およびアドレス等のOA機器を特定する識別情報などが表示されている。さらに、OA機器リスト830には、各OA機器のステータスを示す情報が表示されていてもよい。なお、OA機器リスト830に表示される情報は、ネットワークを介して各OA機器と通信することによって取得される。アイコン表示部829は、前述した図34〜図36と同様の処理によって、作成される。

【0183】

図37に示す設定画面を用いて各OA機器の位置情報を設定するための処理を、図38を参照して説明する。

【0184】

ステップS3801では、OA機器リスト830にリストアップされたOA機器の中から、1台のOA機器が選択されたか否かが判断される。OA機器が選択されない場合(S3801:NO)、ステップS3804に進み、一方、OA機器が選択された場合(S3801:YES)、ステップS3802に進む。

【0185】

ステップS3802では、選択されたOA機器に対応するアイコンが、アイコン表示部829に表示されているか否かが判断される。選択されたOA機器に対応するアイコンが表示されている場合(S3802:YES)、ステップS3801に戻る。一方、選択されたOA機器に対応するアイコンが表示されていない場合(S3802:NO)、ステップS3803に進む。

【0186】

ステップS3803では、選択されたOA機器に対応するアイコンがアイコン表示部829内に新たに追加される。新たに追加されたアイコンは、アイコン表示部の初期位置(たとえば、欄外部分)に表示される。アイコンがアイコン表示部に追加された場合、アイコンの位置を移動することが可能である。

【0187】

ステップS3804では、アイコン表示部829に表示されているアイコンの中から選択されたアイコンが移動または削除されたか否かが判断される。選択されたアイコンが移動または削除された場合(S3804:YES)、ステップS3805に進み、一方、アイコンが移動または削除されない場合(S3804:NO)ステップS3806に進む。

【0188】

ステップS3805では、移動または削除されたアイコンに対応するOA機器の位置情報が書き換えられる。具体的には、アイコンが移動された場合、その移動された場所に対応する位置情報に変更される。一方、アイコンが消去された場合、位置情報が削除される。なお、位置情報に含まれる座標のみを削除してもよい。

【0189】

ステップS3806では、終了ボタン831が操作されたか否かが判断される。終了ボタンが操作された場合(ステップS3806:YES)、位置情報の設定を終了し、位置情報設定画面が消去される。一方、終了ボタンが操作されていない場合(S3806:NO)、ステップS3801に戻る。

【0190】

このようにして、ネットワーク上に設置されたOA機器の中からOA機器を選択し、選択されたOA機器に対応するアイコンを地図上に配置することにより、その地図上のアイコン位置に対応する位置情報を設定することができる。

【0191】

次に、図39〜図45を参照して、たとえばクライアント31で行われる地図情報およびスキーマの作成処理について説明する。なお、図40、図42〜図44のフローチャートにより示されるアルゴリズムは、ハードディスク304などの記憶装置にプログラムとして記憶されており、CPU301により実行される。

【0192】

まず、地図情報を作成する処理について説明する。たとえば、地図情報は、図形や文字からなる背景、アイコンが表示され得る部分であるアイコン表示部、下位階層の地図情報を参照するためのアンカー部分、および情報表示部を含む。

【0193】

図39は、地図情報を編集するための編集画面の一例を示す。編集画面は、描画部分841とツール部分842とを有する。描画部分841は、実際に描画した内容が表示される部分である。一方、ツール部分842は、描画に関するツールを選択する部分である。描画部分841のアイコン表示部829は、左下に原点(座標値(0,0))を有しており、右下に表示されるX座標設定ボタン848を用いてX座標の最大値を設定でき、左上に表示されるY座標設定ボタン849を用いてY座標の最大値を設定できる。

【0194】

図39に示す編集画面を用いて地図情報を編集するための処理を、図40を参照して説明する。

【0195】

ステップS4001では、ツールが選択されたか否かが判断される。具体的には、ツール部分842の中のいずれかのツールボタン843〜847がクリックされたか否かが判断される。ツールが選択された場合(S4001:YES)、ステップS4006に進み、ツールが選択されていない場合(S4001:NO)、ステップS4002に進む。

【0196】

ステップS4006では、描画部分841内に描画されているもの、すなわちオブジェクトが選択されているか否かが判断される。オブジェクトが選択されていない場合(S4006:NO)、ステップS4007に進み、ツールボタンのかっこ内に表示されているツールの種類が設定される。たとえば図39において、「背景」のツールボタン843が選択された場合、ツールの種類はボックス(矩形)に設定される。一方、オブジェクトが選択されている場合(S4006:YES)、ステップS4008に進み、オブジェクトの種類が、選択されたツールの種類に基づいて設定(この場合、変更)される。

【0197】

ステップS4002では、描画部分841内にオブジェクトが新規に描画されたか否かが判断される。なお、オブジェクトの削除、色あるいは大きさの変化などの各種操作を含む描画方法としては一般的な方法を採用でき、詳細な説明を省略する。新規に描画された場合(S4002:YES)、ステップS4008に進み、新規に描画されていない場合(S4002:NO)、ステップS4003に進む。ステップS4008では、オブジェクトの種類が設定される。

【0198】

ステップS4003では、描画部分841内のオブジェクトが操作されたか否かが判断される。オブジェクトが操作された場合(S4003:YES)、ステップS4009に進み、オブジェクトが操作されていない場合(S4003:NO)、ステップS4004に進む。ステップS4009では、オブジェクトの選択が行われる。

【0199】

ステップS4004では、ツールの種類が選択されたか否かが判断される。具体的なツールの種類の選択方法としては、たとえば、ツールボタン843〜847が右クリックされるか、あるいはツールボタン843〜847をプレスする(クリックするよりも長く押し続ける)ことにより、ツールの種類を選択するための選択メニューが表示され、このメニューの中から所望するツールの種類をクリックする方法が挙げられる。

【0200】

ツールとしての「背景」の種類には、「ボックス(矩形)」のほか、たとえば「ライン(直線)」、「テキスト(文字列)」などが含まれる。また、ツールとしての「アンカー」の種類は、参照される領域の名前として表示されており、具体的には、当該領域名およびその領域を担当するサーバの組を意味している。この領域名およびその領域を担当するサーバの組の定義は、スキーマの作成処理のときに行われる。したがって、「アンカー」の種類は、スキーマの作成処理において定義されたものの中から選択することになる。

【0201】

ツールの種類が選択された場合(S4004:YES)、ステップS4010に進み、ツールの種類が選択されていない場合(S4004:NO)、ステップS4005に進む。ステップS4009では、選択に応じて、ツールの種類が変更される。

【0202】

ステップS4005では、終了ボタン831が操作されたか否かが判断される。終了ボタンが操作された場合(ステップS4005:YES)、図40に示す処理を終了する。一方、終了ボタンが操作されていない場合(S4005:NO)、ステップS4001に戻る。

【0203】

このようにして、スキーマの作成処理において定義された領域の階層構造に応じて、地図情報を作成することができる。

【0204】

次に、スキーマを作成する処理について説明する。

【0205】

図41は、スキーマを作成するための設定画面の一例を示す。設定画面は、階層の深さ851、階層の名前852、書式853、および、とりうる値854の各部分を有する。

【0206】

階層の深さ851における最後の2つの階層の名前は、それぞれ「X座標」および「Y座標」とされ、その1つ上位の階層の名前は、「未定義」とされる。「未定義」の階層は、スキーマ作成完了時に削除され、「X座標」および「Y座標」がスキーマの最後の2つの階層となる。たとえば図41において、階層の名前が「未定義」となっている欄に具体的な名前が入力されると、名前が入力された階層が第5階層に変化して、その下位に「未定義」の階層が新たに生成され、さらに、「X座標」および「Y座標」の階層は、それぞれ第6階層および第7階層に変化する(行の挿入)。また、階層の名前を消去することにより、階層の削除(行の削除)も可能である。なお、階層の挿入あるいは削除の操作方法は、上記方法に限定されるものではなく、一般的な表計算ソフトなどの各種の方法を採用することもできる。

【0207】

書式853の部分は、とりうる値854についての書式を規定する。たとえば第3階層の「フロア」の書式である「文字列+“F”」は、「B1F」、「1F」、「2F」のように最後が“F”という文字で終わる文字列を意味する。書式を記述することにより、とりうる値854の各欄には、この書式にしたがった値が設定されることになる。また、「X座標」および「Y座標」の書式は、ここでは、「実数」とされている。

【0208】

とりうる値854の右端の欄は、常に「未定義」とされる。この「未定義」の欄に具体的な値が入力されると、具体的な値が入力された欄が「とりうる値」の欄に変化して、その右側に新たな「未定義」の欄が生成される(欄の挿入)。とりうる値の欄内の文字を消去することにより、とりうる値の欄の削除が可能である。なお、欄の挿入あるいは削除の操作方法は、上記方法に限定されるものではない。また、「X座標」および「Y座標」の階層には、とりうる値の欄はない。

【0209】

図41の設定画面においては、とりうる値の欄同士を結ぶ線(結線)871〜877が設定され得る。これらの結線は、領域の階層的なつながりを示す。結線の存在により、とりうる値の欄861〜865の各々が、特定の領域を示すことが可能になる。たとえば、とりうる値の欄861は、「/A社」という領域、とりうる値の欄865は、「/A社/本社/7F/第11ブロック」という領域を示す。したがって、結線871〜877の架け方を変更することにより、とりうる値の欄が示す領域が変化する。

【0210】

また、図41の設定画面においては、とりうる値の各欄に、サーバのアイコン881〜884が表示される。アイコンは、とりうる値の欄に対応する領域のスキーマが格納されるサーバを示す。本実施形態では、スキーマを分散して格納できる複数のサーバが使用されるため、これらのサーバを独立してとりうる値の欄に割り当てることができる。また、サーバのアイコン881〜884の下方に識別情報としてのサーバ名(サーバのアドレスに対応)が表示される。とりうる値の欄861内のサーバ名である「全社サーバ(*)」における記号(*)は、そのサーバの優先領域が、とりうる値の欄861に対応する領域であることを示す。サーバ名は、たとえば右クリックすることにより選択して、変更され得る。ここで、優先領域とは、サーバが複数の領域を担当している場合、そのサーバで優先的に扱われる領域であって、たとえばOA機器から領域名の要求があったときに最初に返答される領域である。

【0211】

図41に示す作成画面を用いてスキーマを作成するための処理を、図42〜図45を参照して説明する。

【0212】

ステップS4201では、作成画面上で階層が挿入されたか否かが判断される。階層が挿入された場合(S4201:YES)、ステップS4208に進み、階層が挿入されていない場合(S4201:NO)、ステップS4202に進む。ステップS4201では、スキーマに階層が挿入される。

【0213】

ステップS4202では、作成画面上で階層が変更されたか否かが判断される。ここで、階層の変更には、階層の名前を変更する場合のほか、階層の削除も含まれる。階層が変更された場合(S4202:YES)、ステップS4209に進み、階層が変更されていない場合(S4202:NO)、ステップS4203に進む。ステップS4209では、スキーマの階層が変更される。

【0214】

ステップS4203では、作成画面上でとりうる値が追加されたか否かが判断される。とりうる値が追加された場合(S4203:YES)、ステップS4210に進み、とりうる値が追加されていない場合(S4203:NO)、ステップS4204に進む。ステップS4210では、スキーマにとりうる値が追加される。

【0215】

ステップS4204では、作成画面上でとりうる値が変更されたか否かが判断される。ここで、とりうる値の変更には、とりうる値の削除も含まれる。とりうる値が変更された場合(S4204:YES)、ステップS4211に進み、とりうる値が変更されていない場合(S4204:NO)、ステップS4205に進む。ステップS4211では、スキーマのとりうる値が変更される。

【0216】

ステップS4205では、作成画面上で結線が変更されたか否かが判断される。ここで、結線の変更には、結線の追加、削除、および架け替えが含まれる。結線が変更された場合(S4205:YES)、ステップS4212に進み、結線が変更されていない場合(S4205:NO)、ステップS4206に進む。

【0217】

ステップS4212では、すべての領域に関し、スキーマの内容について検査および修正が行われる。この処理についての詳細は後述する。

【0218】

ステップS4214では、すべてのサーバに関し、優先領域を含む担当領域について検査および修正が行われる。この処理についての詳細も後述する。つまり、ステップS4201〜S4205に示すような変化が1つでもあった場合、スキーマの内容とサーバの担当領域との確認が行われる。

【0219】

ステップS4206では、作成画面上でサーバが変更されたか否かが判断される。ここで、サーバの変更には、サーバ名の変更のほか、優先領域の変更が含まれる。サーバが変更された場合(S4206:YES)、ステップS4213に進み、サーバが変更されていない場合(S4206:NO)、ステップS4207に進む。

【0220】

ステップS4213では、サーバの存在が確認される。サーバの存在が確認されなかった場合、サーバの変更がされなかったものとして取り扱われる。これにより、存在しないサーバが設定されることが防止される。また、サーバの存在が確認されると、前述したステップS4214の処理が行われる。

【0221】

ステップS4207では、終了ボタン831が操作されたか否かが判断される。終了ボタンが操作された場合(ステップS4207:YES)、図42に示す処理を終了する。一方、終了ボタンが操作されていない場合(S4207:NO)、ステップS4201に戻る。

【0222】

次に、図43を参照して、図42のステップS4212におけるスキーマの内容の検査および修正処理について説明する。

【0223】

ステップS4301では、複数の領域のうちから、1つの領域を選択する。

【0224】

ステップS4302では、選択された領域に関するスキーマにおいて、階層の名前を確認し、必要に応じて変更(行の更新)が行われる。

【0225】

ステップS4303では、選択された領域の階層が最上位であるか否かが判断される。最上位である場合(S4303:YES)、ステップS4304に進み、最上位でない場合(S4203:NO)、ステップS4306に進む。

【0226】

ステップS4304では、選択された領域の上位階層との結線が0本であるか否かが判断される。ここでは、最上位階層の領域についての結線の数が確認される。上位階層との結線が0本である場合(S4304:YES)、当該領域についての上位階層との結線の数が適正であると判断され、ステップS4308に進む。一方、上位階層との結線が0本でない、すなわち存在する場合(S4304:YES)、当該領域についての上位階層との結線の数が適正でないと判断され、ステップS4305に進む。ステップS4305では、上位階層との結線が削除される。また、領域名が「/」に変更される。

【0227】

ステップS4306では、選択された領域の上位階層との結線が1本であるか否かが判断される。ここでは、最上位階層でない領域についての結線の数が確認される。上位階層との結線が1本である場合(S4306:YES)、当該領域についての上位階層との結線の数が適正であると判断され、ステップS4308に進む。一方、上位階層との結線が1本でない場合(S4304:YES)、当該領域についての上位階層との結線の数が適正でないと判断され、ステップS4307に進む。ステップS4307では、上位階層との結線が1本となるように変更される。ここでは、上位階層の複数のとりうる値の欄のうち、最初(図中左端)の欄とつながる結線に変更される。

【0228】

ステップS4308では、領域名が必要に応じて更新される。領域名の更新は、とりうる値の欄同士を結ぶ結線を最上位階層までたどっていくことにより行われる。たとえば、図41におけるとりうる値の欄865の場合を例にとって説明する。第4階層の値に対応する領域名が「第11ブロック」、順に上位へたどると、第3階層の値に対応する領域名が「7F」、第2階層の値に対応する領域名が「本社」、第1階層の値に対応する領域名が「A社」となる。したがって、とりうる値の欄865に対応する領域の領域名は、「/A社/本社/7F/第11ブロック」となる。これにより、第1階層から第4階層までの値が確定される。なお、たとえば、とりうる値の欄863に対応する領域の場合、第4階層の値は、空(いわゆる「ヌル文字列」)とされる。

【0229】

ステップS4309では、すべての領域について処理が終了したか否かが判断される。すべての領域について処理が終了した場合(ステップS4309:YES)、図42に示すフローチャートに戻る。一方、すべての領域について処理が終了していない場合(ステップS4309:NO)、ステップS4301に戻り、次の領域を選択する。

【0230】

次に、図44を参照して、図42のステップS4214におけるサーバの担当領域の検査および修正処理について説明する。

【0231】

ステップS4401では、サーバの担当領域(優先領域を含む)のリストであるサーバリストが初期化される。図45は、サーバリストの一例を示す図であり、図44に示す処理において使用される。このサーバリストには、識別情報としてのサーバ名(サーバのアドレスに対応)とそのサーバが担当する領域名の組(ペア)が記述される。

【0232】

ステップS4402では、複数の領域のうちから、1つの領域を選択する。

【0233】

ステップS4403では、当該領域が担当として割り当てられたサーバが、サーバリストにない新規のサーバであるか否かが判断される。新規のサーバである場合(ステップS4403:YES)、ステップS4403に進み、新規のサーバでない場合(ステップS4403:NO)、ステップS4405に進む。

【0234】

ステップS4404では、当該領域が担当として割り当てられたサーバが、サーバ名と担当する領域名の組としてサーバリストに追加される。

【0235】

ステップS4405では、当該領域が優先領域であるか否かが判断される。具体的には、とりうる値の欄内のサーバ名に記号(*)が付加されている場合、当該領域が優先領域であると判断される。優先領域である場合(ステップS4405:YES)、ステップS4406に進み、優先領域でない場合(ステップS4405:NO)、ステップS4407に進む。

【0236】

ステップS4406では、サーバリストにおいて、該当するサーバについてのサーバ名の直後に、当該領域の領域名が追加される。ここで、サーバ名の直後に記述される領域名は、当該サーバの優先領域を意味する。

【0237】

ステップS4407では、サーバリストにおいて、該当するサーバが担当する領域の最後尾に、当該領域の領域名が追加される。

【0238】

ステップS4408では、すべての領域について処理が終了したか否かが判断される。すべての領域について処理が終了した場合(ステップS4408:YES)、サーバリストが完成し、ステップS4409に進む。一方、すべての領域について処理が終了していない場合(ステップS4408:NO)、ステップS4402に戻り、次の領域を選択する。

【0239】

ステップS4409では、完成したサーバリストに基づいて、サーバ連係情報の更新が必要に応じて行われる。

【0240】

以上のようにして、OA機器が設置される各領域の階層構造に対応して構成されたスキーマを作成することができる。

【0241】

このように本実施形態によれば、サーバは、OA機器が設置される領域の地図を示す地図情報と、OA機器の設置位置を示す位置情報とを保持しており、クライアント、プリンタ、あるいはスキャナなどのクライアント装置から、OA機器の位置情報を書き換えるための書き換え情報を受信した場合、当該書き換え情報に基づいて位置情報を書き換える。また、サーバは、たとえばクライアントから画像データを印刷出力させるためにプリンタを選択することを要求するための選択要求を受信した場合、クライアントに対して、地図情報および位置情報を送信する。

【0242】

したがって、OA機器を共用するすべてのクライアント装置は、サーバで管理される同じ地図情報および位置情報を共有することができ、最新のOA機器の地図を取得して、所望のOA機器を正確かつ容易に選択することが可能となる。これにより、OA機器を共用する複数のクライアント装置の一部にOA機器の地図が更新されることなく古いまま残ってしまって、OA機器の正確な位置を知ることができずに、OA機器の選択を誤るといった事態を防止することができる。

【0243】

また、サーバには、位置情報および地図情報のデータ構造に関する情報であるスキーマが記憶されており、位置情報および地図情報はスキーマに対応して記憶されるため、たとえば地図に表示できないような不適切な位置情報が設定されてしまうことを防止できる。

【0244】

また、本実施形態では、位置情報および地図情報が複数のサーバ11〜26に分散されて管理されるため、サーバに保存される位置情報を設定する際に、とりうる値として入力すべき項目が少なくて済み、位置情報の設定が容易となる。しかも、障害に対する信頼性が高くなる。

【0245】

[第2実施形態]

図46は、本発明の第2実施形態にかかるOA機器管理システムの全体構成を示すブロック図である。

【0246】

図46に示すように、本実施形態のOA機器管理システムは、サーバ10、クライアント31、32、プリンタ51、52、およびスキャナ71、72を有しており、これらはネットワーク90を介して相互に通信可能に接続されている。

【0247】

第2実施形態では、スキーマ、位置情報、および地図情報が、1台のサーバ10で集中して管理される点で、複数のサーバ11〜26に分散されて管理される第1実施形態と相違する。以下、第1実施形態と相違する点を中心に説明する。

【0248】

各機器10、31、32、51、52、71、72のハードウェアの構成は第1実施形態と同様であるため説明を省略する。

【0249】

図47は、サーバ10のハードディスク104に格納される各種プログラムやデータの内容を示す図である。

【0250】

ハードディスク104には、サーバ用プログラム121、スキーマ保持部122、位置情報保持部123、地図情報保持部124、属性情報保持部125、およびアイコン保持部126が格納されている。第1実施形態のサーバ11〜26と異なり、サーバ連携情報保持部は格納されていない。ただし、地図情報、位置情報、およびスキーマは、第1実施形態と同様にOA機器が設置される各領域の階層構造に対応して構成される。

【0251】

図48は、サーバ10で行われる送信処理を説明するためのフローチャート、図49は、サーバ10で行われる変更処理を説明するためのフローチャートである。図48および図49のフローチャートにより示されるアルゴリズムは、ハードディスク104などの記憶装置にプログラムとして記憶されており、CPU101により実行される。

【0252】

ネットワークインタフェース105を通じて、クライアント、あるいはプリンタやスキャナなどのOA機器からアクセスがあった場合に、図48および図49に示す処理が実行される。図48のステップS4801〜S4810、およびS4817は、それぞれ図24のステップS2401〜S2410、およびS2417と同様であるため説明を省略する。すなわち、第2実施形態では、図24のステップS2411〜S2416に相当する処理は存在しない。また、図49のステップS4901〜S4910、およびS4813は、それぞれ図28のステップS2801〜S2810、およびS2413と同様であるため説明を省略する。すなわち、第2実施形態では、図28のステップS2811〜S2812に相当する処理は存在しない。

【0253】

このような第2実施形態によっても、第1実施形態と同様に、OA機器を共用するすべてのクライアント装置は、サーバで管理される同じ地図情報および位置情報を共有することができ、最新のOA機器の地図を取得して、所望のOA機器を正確かつ容易に選択することが可能となる。また、本実施形態では、位置情報および地図情報が1台のサーバ10で集中して管理されるため、設備が少なくて済み、効率的な管理が可能となる。

【0254】

本発明は、上記した実施形態のみに限定されるものではなく、特許請求の範囲内において、種々改変することができる。

【0255】

たとえば、本発明のOA機器管理システムは、クライアントにおいてOA機器の配置図をディスプレイに表示させ、データの出力先であるプリンタを選択(指定)する場合のほか、スキャナにおいてOA機器の配置図を操作パネル部に表示させ、読み取った画像データの出力先のプリンタを選択(指定)する場合、あるいは、プリンタにおいてOA機器の配置図を操作パネル部に表示させ、画像データの読み取り元となるスキャナまたはファイルサーバを選択(指定)する場合にも適用することができる。

【0256】

また、サーバに記憶される位置情報、地図情報、あるいはスキーマに用いられる文書データの形式ないし記述言語は、特に限定されるものではない。

【0257】

また、サーバの優先領域を含む担当領域の情報を最寄りのサーバ同士で保持し合うことも可能である。これにより、サーバの検索処理が高速化される。この場合、サーバは、自サーバの優先領域を含む担当領域の情報を、定期的にネットワーク上に送信してもよい。

【0258】

本発明のサーバ、クライアント、OA機器における各処理は、専用のハードウェア回路、またはプログラムされたコンピュータのいずれによっても実現することが可能である。上記プログラムは、例えばフレキシブルディスクやCD−ROMなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体によって提供されてもよいし、インターネット等のネットワークを介してオンラインで提供されてもよい。この場合、コンピュータ読取可能な記録媒体に記録されたプログラムは、通常、ハードディスク等の記憶装置に転送されて記憶される。また、上記プログラムは、単独のアプリケーションソフトとして提供されてもよいし、装置の一機能としてその装置のソフトウェアに組み込まれてもよい。

【0267】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、OA機器を共用するすべてのクライアント装置は、サーバコンピュータで管理される同じ地図情報および位置情報を共有することができる。したがって、最新のOA機器の地図を取得して、所望のOA機器を正確かつ容易に選択することが可能となる。

【0268】

これにより、OA機器を共用する複数のコンピュータの一部にOA機器の地図が更新されることなく古いまま残ってしまって、OA機器の正確な位置を知ることができずに、OA機器の選択を誤るといった事態を防止することができる。

また、位置情報および地図情報が複数のサーバに分散されて管理されるため、サーバに保存される位置情報を設定する際に、とりうる値として入力すべき項目が少なくて済み、位置情報の設定が容易となる。しかも、障害に対する信頼性が高くなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1実施形態にかかるOA機器管理システムの全体構成を示すブロック図である。

【図2】 サーバの構成の一例を示すブロック図である。

【図3】 ハードディスクに格納される各種プログラムやデータの内容を示す図である。

【図4】 7F用のスキーマを示す図である。

【図5】 7F用の地図情報を示す図である。

【図6】 第12ブロック用のスキーマを示す図である。

【図7】 第12ブロック用の地図情報を示す図である。

【図8】 A社全体用のスキーマを示す図である。

【図9】 7Fサーバのスキーマ保持部に保持されている要素を示す図である。

【図10】 7Fサーバの地図情報保持部に保持されている要素を示す図である。

【図11】 OA機器の位置情報の一例を示す図である。

【図12】 7Fサーバのサーバ連携情報保持部に保持されている要素を示す図である。

【図13】 クライアントの構成の一例を示すブロック図である。

【図14】 プリンタの構成の一例を示すブロック図である。

【図15】 スキャナの構成の一例を示すブロック図である。

【図16】 (A)は、本発明のOA機器管理システムによって作成された上位階層の地図の表示例、(B)は、情報表示部の他の例を示す。

【図17】 中位階層の地図の表示例を示す。

【図18】 本社7Fの地図を示す。

【図19】 第12ブロックの地図を示す。

【図20】 上位階層の地図を表示させるためのアンカー部分を示す図である。

【図21】 OA機器の位置情報を手掛かりにして、ユーザが指定した検索条件に適合したOA機器を選択する処理を説明するための図である。

【図22】 OA機器の属性情報を手掛かりにして、ユーザが指定した検索条件に適合したOA機器を選択する処理を説明するための図である。

【図23】 OA機器の位置情報を設定するための設定画面の一例を示す。

【図24】 サーバで行われる送信処理を説明するためのフローチャートである。

【図25】 送信要求された地図情報が記憶されているか否かを判断する処理を説明するためのフローチャートである。

【図26】 送信要求されたスキーマなどの情報が下位サーバの担当であるか否かを判断する処理を説明するためのフローチャートである。

【図27】 送信要求されたスキーマなどの情報が上位サーバの担当であるか否かを判断する処理を説明するためのフローチャートである。

【図28】 サーバで行われる変更処理を説明するためのフローチャートである。

【図29】 プリンタやスキャナなどのOA機器で行われる位置情報の設定処理を説明するためのフローチャートである。

【図30】 図29から続いて、プリンタやスキャナなどのOA機器で行われる位置情報の設定処理を説明するためのフローチャートである。

【図31】 担当領域名の取得処理を説明するためのフローチャートである。

【図32】 領域選択画面の一例を示す。

【図33】 担当領域名テーブルの一例を示す。

【図34】 スキーマおよび地図情報をサーバからダウンロードし、所定の領域の下位階層に位置されたOA機器を検索する処理を説明するためのフローチャートである。

【図35】 ダウンロードされたスキーマおよび地図情報、ならびにOA機器の位置情報に基づいて、地図を作成する処理を説明するためのフローチャートである。

【図36】 地図に付加される情報表示部の情報を作成する処理を説明するためのフローチャートである。

【図37】 OA機器の位置情報を設定するための設定画面の一例を示す。

【図38】 クライアントで行われるOA機器の位置情報を設定する処理を説明するためのフローチャートである。

【図39】 地図情報を編集するための編集画面の一例を示す。

【図40】 クライアントで行われる地図情報の編集処理を説明するためのフローチャートである。

【図41】 スキーマを作成するための設定画面の一例を示す。

【図42】 クライアントで行われるスキーマの作成処理を説明するためのフローチャートである。

【図43】 スキーマの内容の検査および修正処理を説明するためのフローチャートである。

【図44】 サーバの担当領域の検査および修正処理を説明するためのフローチャートである。

【図45】 サーバリストの一例を示す。

【図46】 本発明の第2実施形態にかかるOA機器管理システムの全体構成を示すブロック図である。

【図47】 サーバのハードディスクに格納される各種プログラムやデータの内容を示す図である。

【図48】 サーバで行われる送信処理を説明するためのフローチャートである。

【図49】 サーバで行われる変更処理を説明するためのフローチャートである。

【符号の説明】

10〜26…サーバ、

101…CPU、

102…ROM、

103…RAM、

104…ハードディスク、

105…ネットワークインタフェース、

121…サーバ用プログラム、

122…スキーマ保持部、

123…位置情報保持部、

124…地図情報保持部、

125…属性情報保持部、

127…サーバ連携情報保持部、

31、32…クライアント、

51、52…プリンタ、

71、72…スキャナ、

90…ネットワーク。

Claims (9)

- OA機器と通信可能な複数のサーバコンピュータと、前記サーバコンピュータおよび前記OA機器と通信可能なクライアント装置とを備えたOA機器管理システムであって、

前記サーバコンピュータは、

自サーバコンピュータが担当する担当領域の地図を示す地図情報を記憶するための地図情報記憶手段と、

担当領域内におけるOA機器の設置位置を示す位置情報を記憶するための位置情報記憶手段と、

サーバコンピュータの担当領域に関する連携情報であるサーバ連携情報を記憶するためのサーバ連携情報記憶手段と、

前記クライアント装置から、担当領域内におけるOA機器の位置情報を書き換えるための書き換え情報を受信した場合、当該書き換え情報に基づいて前記位置情報を書き換える位置情報書き換え手段と、

前記クライアント装置から、担当領域内におけるOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、前記地図情報および前記位置情報を送信する送信手段と、

前記クライアント装置から、担当領域外のOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、前記サーバ連携情報に基づいて他のサーバコンピュータの識別情報を送信する識別情報送信手段と、

を有し、

前記クライアント装置は、

前記位置情報を書き換える場合、前記サーバコンピュータに対して、前記位置情報を書き換えるための書き換え情報を送信する書き換え情報送信手段と、

OA機器の地図に関する情報を取得する場合、前記サーバコンピュータに対して、OA機器の地図に関する情報の要求を送信する情報要求送信手段と、

前記サーバコンピュータから、前記地図情報および前記位置情報を受信した場合、受信した情報に基づいて表示を行う表示手段と、

を有することを特徴とするOA機器管理システム。 - OA機器と通信可能な複数のサーバコンピュータと、前記サーバコンピュータおよび前記OA機器と通信可能なクライアント装置とを備えたOA機器管理システムにおいて使用されるサーバコンピュータであって、

自サーバコンピュータが担当する担当領域の地図を示す地図情報を記憶するための地図情報記憶手段と、

担当領域内におけるOA機器の設置位置を示す位置情報を記憶するための位置情報記憶手段と、

サーバコンピュータの担当領域に関する連携情報であるサーバ連携情報を記憶するためのサーバ連携情報記憶手段と、

前記クライアント装置から、担当領域内におけるOA機器の位置情報を書き換えるための書き換え情報を受信した場合、当該書き換え情報に基づいて前記位置情報を書き換える位置情報書き換え手段と、

前記クライアント装置から、担当領域内におけるOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、前記地図情報および前記位置情報を送信する送信手段と、

前記クライアント装置から、担当領域外のOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、前記サーバ連携情報に基づいて他のサーバコンピュータの識別情報を送信する識別情報送信手段と、

を有することを特徴とするサーバコンピュータ。 - 前記位置情報および前記地図情報のデータ構造に関する情報であるスキーマを記憶するためのスキーマ記憶手段をさらに有し、

前記位置情報および前記地図情報は、前記スキーマに対応して構成されることを特徴とする請求項2に記載のサーバコンピュータ。 - 前記スキーマは、OA機器が設置される領域の名称を示す領域名の階層構造に対応して構成されることを特徴とする請求項3に記載のサーバコンピュータ。

- 前記送信手段は、前記OA機器の地図に関する情報の要求に含まれユーザによって指定されたOA機器の機能に対応した前記地図情報および前記位置情報を送信することを特徴とする請求項2〜4のいずれか1つに記載のサーバコンピュータ。

- 前記クライアント装置から、OA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、OA機器または所定のデータ保存装置に記憶されているOA機器の位置情報を、当該OA機器または所定のデータ保存装置に対して要求し取得する取得手段と、

前記取得手段により前記OA機器の位置情報が取得された場合、当該OA機器の位置情報に基づいて、前記位置情報記憶手段に記憶されている位置情報を更新する更新手段とをさらに有し、

前記送信手段は、前記地図情報と、前記更新手段により更新された位置情報と、を送信することを特徴とする請求項2〜5のいずれか1つに記載のサーバコンピュータ。 - OA機器と通信可能な複数のサーバコンピュータと、前記サーバコンピュータおよび前記OA機器と通信可能なクライアント装置とを用いたOA機器管理方法であって、

前記サーバコンピュータが、前記クライアント装置から、自サーバコンピュータに記憶され自サーバコンピュータが担当する担当領域内におけるOA機器の設置位置を示す位置情報を書き換えるための書き換え情報を受信した場合、当該書き換え情報に基づいて前記位置情報を書き換える書き換えステップと、

前記クライアント装置が、OA機器の地図に関する情報を取得する場合、前記サーバコンピュータに対して、OA機器の地図に関する情報の要求を送信する情報要求ステップと、

前記サーバコンピュータが、前記クライアント装置から、担当領域内におけるOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、自サーバコンピュータに記憶され担当領域の地図を示す地図情報および前記位置情報を送信する送信ステップと、

前記サーバコンピュータが、前記クライアント装置から、担当領域外のOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、自サーバコンピュータに記憶されサーバコンピュータの担当領域に関する連携情報であるサーバ連携情報に基づいて他のサーバコンピュータの識別情報を送信する識別情報送信ステップと、

前記クライアント装置が、前記サーバコンピュータから、前記地図情報および前記位置情報を受信した場合、受信した情報に基づいて表示を行う表示ステップと、

を有することを特徴とするOA機器管理方法。 - OA機器と通信可能な複数のサーバコンピュータと、前記サーバコンピュータおよび前記OA機器と通信可能なクライアント装置とを備えたOA機器管理システムにおいて使用されるサーバコンピュータを制御するためのプログラムであって、

前記クライアント装置から、自サーバコンピュータに記憶され自サーバコンピュータが担当する担当領域内におけるOA機器の設置位置を示す位置情報を書き換えるための書き換え情報を受信した場合、当該書き換え情報に基づいて前記位置情報を書き換える書き換え手順と、

前記クライアント装置から、担当領域内におけるOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、自サーバコンピュータに記憶され担当領域の地図を示す地図情報および前記位置情報を送信する送信手順と、

前記クライアント装置から、担当領域外のOA機器の地図に関する情報の要求を受信した場合、前記クライアント装置に対して、自サーバコンピュータに記憶されサーバコンピュータの担当領域に関する連携情報であるサーバ連携情報に基づいて他のサーバコンピュータの識別情報を送信する識別情報送信手順と、

をサーバコンピュータに実行させるためのOA機器管理プログラム。 - 請求項8に記載のOA機器管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2002171754A JP4122851B2 (ja) | 2002-06-12 | 2002-06-12 | Oa機器管理システムおよびサーバコンピュータ |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2002171754A JP4122851B2 (ja) | 2002-06-12 | 2002-06-12 | Oa機器管理システムおよびサーバコンピュータ |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2004021328A JP2004021328A (ja) | 2004-01-22 |

| JP2004021328A5 JP2004021328A5 (ja) | 2005-07-28 |

| JP4122851B2 true JP4122851B2 (ja) | 2008-07-23 |

Family

ID=31171526

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2002171754A Expired - Fee Related JP4122851B2 (ja) | 2002-06-12 | 2002-06-12 | Oa機器管理システムおよびサーバコンピュータ |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4122851B2 (ja) |

Families Citing this family (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2005352584A (ja) * | 2004-06-08 | 2005-12-22 | Canon Inc | 印刷装置 |

| JP4232976B2 (ja) * | 2004-08-16 | 2009-03-04 | Kddi株式会社 | 動き予測情報検出装置 |

| JP2006318284A (ja) * | 2005-05-13 | 2006-11-24 | Ricoh Co Ltd | 情報端末装置及びプログラム |

| JP2007109214A (ja) * | 2005-09-16 | 2007-04-26 | Ricoh Co Ltd | 機器レイアウト閲覧システム、機器レイアウト閲覧装置、機器レイアウト管理装置、方法およびプログラム |

| JP4878864B2 (ja) * | 2006-02-20 | 2012-02-15 | 株式会社リコー | 表示処理装置、表示処理方法、プログラム、および記録媒体 |

| JP5162896B2 (ja) | 2006-12-26 | 2013-03-13 | 富士ゼロックス株式会社 | 設置場所管理システム及びプログラム |

| JP5134715B2 (ja) * | 2011-08-31 | 2013-01-30 | 株式会社リコー | 表示装置、表示処理方法、プログラムおよび記録媒体 |

| JP6190296B2 (ja) * | 2014-03-13 | 2017-08-30 | アズビル株式会社 | 機器管理システム、装置、および方法 |

| JP6864832B2 (ja) * | 2017-05-17 | 2021-04-28 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | レイアウト処理システム、レイアウト画像形成装置及びプログラム |

-

2002

- 2002-06-12 JP JP2002171754A patent/JP4122851B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2004021328A (ja) | 2004-01-22 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| EP1610494B1 (en) | Searching devices on a network | |

| EP1069727B1 (en) | System for searching a device on a network | |

| EP1073234B1 (en) | System and apparatus for searching for devices connected to a network | |

| US6972863B2 (en) | Direct barcode printing from internet database | |

| US7305456B2 (en) | Device information acquiring method, server apparatus and computer-readable storage medium | |

| US7016901B2 (en) | System and method for distributed database management of graphic information in electronic form | |

| US20040215978A1 (en) | System for supporting security administration and method of doing the same | |

| US20020133577A1 (en) | Information processing system | |

| JP4122851B2 (ja) | Oa機器管理システムおよびサーバコンピュータ | |

| JP2003177880A (ja) | 印刷ジョブ管理装置及び印刷ジョブ操作方法 | |

| US20060170967A1 (en) | Device search apparatus | |

| US8275861B2 (en) | Technique for communicating by utilizing communication setting information | |

| US20030030841A1 (en) | Direct printing from internet database | |

| EP1457899B1 (en) | System for creating and transmitting a Web page to be displayed by a client computer | |

| JP4577399B2 (ja) | データ配信装置、データ配信方法、及びデータ配信プログラム | |

| JP6525705B2 (ja) | 画像データ管理システム、画像データ管理方法、及びプログラム | |

| US20050228891A1 (en) | Parameter processing apparatus and parameter setting method for same | |

| US20090235153A1 (en) | Link tree creation device | |

| JP2003280832A (ja) | 印刷サーバ | |

| Cisco | Provisioning with the VPN Solutions Center Template Manager | |

| Cisco | Provisioning with the VPN Solutions Center Template Manager | |

| EP0838761A2 (en) | Dynamic maps and server-based map editing | |

| JP2001092764A (ja) | 情報処理装置、デバイス、ネットワークシステム、デバイスモニタ方法、デバイスの制御方法、及び記憶媒体 | |

| JP4261742B2 (ja) | デバイス、ネットワークシステム、ジョブ処理方法、ジョブモニタ方法、及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体 | |

| JP3962519B2 (ja) | 情報処理装置及び方法及びコンピュータ読取り可能な記憶媒体 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A711 | Notification of change in applicant |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712 Effective date: 20040423 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20041221 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20041221 |

|

| RD02 | Notification of acceptance of power of attorney |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422 Effective date: 20041221 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20041222 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20070720 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20070807 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20071003 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20080408 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20080421 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110516 Year of fee payment: 3 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |