JP4028076B2 - 機器制御システム、及び車載用機器 - Google Patents

機器制御システム、及び車載用機器 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4028076B2 JP4028076B2 JP10263698A JP10263698A JP4028076B2 JP 4028076 B2 JP4028076 B2 JP 4028076B2 JP 10263698 A JP10263698 A JP 10263698A JP 10263698 A JP10263698 A JP 10263698A JP 4028076 B2 JP4028076 B2 JP 4028076B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- voice

- control system

- device control

- manual operation

- manual

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Lifetime

Links

Images

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は機器制御システム、及び車載用機器に関し、より詳細には、音声及び手動による複数の操作手段を備えた機器制御システムに関し、特に車載用機器において複数の操作手段(本体に取り付けられた手動式スイッチ、リモコンを用いた手動式スイッチ、及び音声認識装置等)を用いる場合に関し、また前記機器制御システムを採用した車載用機器に関する。

【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】

近年、音声及び手動による複数の操作手段を備えた機器制御システムが開発されている。特に、車載用機器の操作に音声を用いれば、運転者の脇見運転等を抑えることができ、安全性の向上を図ることができる。

【0003】

図9は、複数の操作手段を備えた、従来の機器制御システムの要部を概略的に示したブロック図である。

該機器制御システムでは、手動操作によるリモコン9からの信号を受信する受信手段2、本体に装備された本体スイッチ3、及び音声認識処理手段5からの情報がそれぞれ制御手段7に入力されるようになっており、これらの情報に基づいて、制御手段7が機器8の制御を行なうように構成されている。マイク4は使用者10から発声された音声を捕らえるものであり、その音声は音声認識手段5によってA/D変換された後、音声認識処理が施される。また、メモリ6には音声認識用のデータが格納されている。

【0004】

図9に示したような機器制御システムの場合、使用者の好みに応じて、音声操作と手動操作とを使い分けることができ、また音声操作を使用することによって視線移動が抑えられるので、特に運転者にとっては安全性の高いシステムとなっている。

【0005】

しかしながら、上記機器制御システムの場合、音声操作と手動操作との操作手順は基本的には異なっており、また音声操作と手動操作とを適切に連動させるような構成にはなっていない。そのため一連の操作時に、例えばナビゲーションシステムを利用して「渋滞情報」を入手するための操作時に、音声による操作と手動による操作との両操作を行なうと、適切な機器操作を行なうことができず、使用者を混乱させてしまう虞れがある。

【0006】

本発明は上記課題に鑑みなされたものであって、音声及び手動による操作手段を装備していたとしても、操作時における使用者の混乱を避けることができ、かつ使い勝手の良い機器制御システム、及び車載用機器を提供することを目的としている。

【0007】

【課題を解決するための手段及びその効果】

上記目的を達成するために本発明に係る機器制御システム(1)は、音声及び手動による操作手段を備えた機器制御システムにおいて、音声又は手動のいずれかのみによって、機器の制御を行なうようにするための制御手段を備えていることを特徴としている。

【0008】

上記機器制御システム(1)によれば、使用可能な操作手段を音声又は手動のいずれかのみに制限することができるので、操作時における使用者の混乱を避けることができ、使い勝手が良い。

【0012】

また、本発明に係る機器制御システム(2)は、音声及び手動による操作手段を備え、該操作手段から選択された操作命令項目に基づいて機器の制御を行なう機器制御システムにおいて、音声又は手動のいずれによっても機器の制御を行なうことができるように、音声操作による操作命令項目と手動操作による操作命令項目とが共通化されていることを特徴としている。

【0013】

上記機器制御システム(2)によれば、音声操作による操作命令項目と手動操作による操作命令項目とが共通化され、すなわち操作過程で次に選択できる操作命令項目が、音声操作と手動操作とで同じになっているので、音声による操作手段と手動による操作手段との両操作手段を用いて、適切に機器操作を行なうことができる。また、リモコンや本体スイッチを見れば操作手順の分かる手動操作と、音声操作とで操作手順が同じになるので、音声操作による操作手順が分からなくなることをなくすことができる。

【0014】

例えば、オーディオ操作として、CDを聴いていてFMラジオの「FM大阪」に切り替えを行なう場合に、ボタン[FM]を押すかわりに、『エフエム』と発声し、その後、複数のメモリボタンの中から周波数「85.1MHz 」(FM大阪)がメモリされているメモリボタンを押すことによって、FMラジオの「FM大阪」に切り替えることができる。

【0015】

また、本発明に係る機器制御システム(3)は、音声及び手動による操作手段を備え、該操作手段から選択された操作命令項目に基づいて機器の制御を行なう機器制御システムにおいて、音声操作による操作命令項目と手動操作による操作命令項目とを組み合わせて用いるように構成されていることを特徴としている。

また、本発明に係る機器制御システム(4)は、音声で操作可能な音声操作手段、及び手動で操作可能な手動操作手段を備え、前記音声操作手段、又は前記手動操作手段により選択された操作命令項目に基づいて機器の制御を行う機器制御システムにおいて、操作命令項目が階層化され、前記音声操作手段、及び前記手動操作手段のいずれか一方の操作手段による操作で、上位の階層の操作命令項目が選択された後、前記一方とは異なる他方の操作手段による操作で、その下位の階層にある操作命令項目を選択し得るように構成されていることを特徴としている。

また、本発明に係る機器制御システム(5)は、上記機器制御システム(4)において、前記上位の階層の操作命令項目が放送種別であり、前記その下位の階層にある操作命令項目が放送局名であることを特徴としている。

上記機器制御システム(3)〜(5)によれば、音声操作による操作命令項目と手動操作による操作命令項目とを組み合わせて用いるように構成され、すなわち音声操作及び手動操作それぞれの良い部分を有効に用いることができるように構成されているので、使い勝手が大変良くなる。

【0016】

例えば、ナビゲーションシステムを利用し、電話番号を入力して目的地を設定する場合に、まず『デンワバンゴウケンサク』と発声し、続いてリモコンのテンキーを用いて電話番号を入力し、そして最後に『モクテキチセッテイ』と発声することによって、目的地を設定することができる。

【0017】

また、本発明に係る機器制御システム(6)は、上記機器制御システム(1)〜(5)のいずれかにおいて、入力音声の大きさに応じて制御量を差別化するように構成されていることを特徴としている。

【0018】

上記機器制御システム(6)によれば、入力音声の大きさに応じて制御量を差別化することができるので、例えば、ボリューム操作において、大きな声で『ボリュームアップ』といった場合と小さな声で『ボリュームアップ』といった場合とでは、ボリュームアップのレベルを変えることができる。

【0019】

また、本発明に係る機器制御システム(7)は、上記機器制御システム(1)〜(6)のいずれかにおいて、終了命令項目が発声されるまで、継続中の作動を終了させないように構成されていることを特徴としている。

【0020】

上記機器制御システム(7)によれば、終了命令がなされるまで、作動が終了しないので、例えば、操作画面上のカーソルを移動させる場合、まず最初に『ミギ』と発声すれば、カーソルが右へ移動しはじめ、次に『ストップ』と発声すればカーソルが止まるようにすることができる。

【0021】

また、ボリューム操作についても同様であって、まず『ボリュームダウン』と発声すれば、ボリュームが低下しはじめ、次に『ストップ』と発声されるまで、ボリュームを低下させ続けることができる。

【0022】

また、本発明に係る機器制御システム(8)は、上記機器制御システム(1)〜(7)のいずれかにおいて、同音語が連続的に入力されると、その連続数をカウントし、カウント値に応じて制御量を決定するように構成されていることを特徴としている。

【0023】

上記機器制御システム(8)によれば、同音語が連続的に入力されると、その連続数に応じて制御量を差別化することができるので、例えば、操作画面上のカーソルを移動させる場合、『ミギ、ミギ、ミギ』と発声すれば、カーソルを3つ分、右へ移動させることができる。

【0024】

また、本発明に係る機器制御システム(9)は、上記機器制御システム(1)〜(8)のいずれかにおいて、リモコンを用いて音声を入力し、その音声情報を機器本体側へ伝達する場合に、FM等の電波を用いて行なうように構成されていることを特徴としている。

【0025】

上記機器制御システム(9)によれば、FM等の電波を用いることによって、空間に障害物等があったとしても、精度良く音声情報を機器本体側へ伝達させることができる。

また、本発明に係る車載用機器(1)は、上記機器制御システム(1)〜(9)のいずれかが装備されていることを特徴としている。

上記車載用機器(1)によれば、使い勝手の良い機器となり、操作時の視線移動を抑えることができるので、走行の安全性を高めることができる。

【0026】

【発明の実施の形態】

以下、本発明に係る機器制御システム、及び車載用機器の実施の形態を図面に基づいて説明する。

図1は、実施の形態に係る機器制御システム(1)の要部を概略的に示したブロック図である。ここでは、図9に示した機器制御システムと同様の構成については、その説明を省略する。

【0027】

受信手段2、及び本体スイッチ3は排他手段11を介して制御回路14に接続され、マイク4は排他手段11を介して音声認識処理手段5に接続され、そして音声認識手段5は切替手段12を介して制御回路15に接続されている。また、制御手段13は制御回路14、及び制御回路15を含んで構成され、受信手段2、本体スイッチ3、及び音声認識手段5からのデータに基づいて、機器8の制御を行なうようになっている。

【0028】

排他手段11は、音声又は手動のいずれかのみによって、機器8の制御を行なうようにするためのものであり、切替手段12からの信号に応じて、手動式スイッチであるリモコン9、及び本体スイッチ3からのデータを制御手段13に伝達させないように構成されている。

【0029】

切替手段12の動作を図2に示したフローチャートに基づいて説明する。

まずステップ1において、音声認識処理手段5からの入力データがあるか否かを判断する。入力データがあると判断すれば、ステップ2に移り、手動操作を不可能とするように排他手段11に信号を出力して、ステップ3に進む。一方、入力データがないと判断すれば、ステップ1に戻る。

【0030】

次にステップ3では、音声認識処理手段5からの新たな入力データがあるか否かを判断する。入力データがあると判断すれば、ステップ4に移り、タイマtを0にしてステップ5に進む。一方、入力データがないと判断すれば、ステップ4を飛ばしてステップ5に進む。

【0031】

ステップ5では、タイマtが所定時間T以上であるか否かを判断する。所定時間T以上であれば、ステップ6に移り、手動操作を可能とするように排他手段11に信号を出力して、ステップ1に戻る。一方、所定時間T以上でなければ、ステップ3に戻る。

【0032】

すなわち、切替手段12は音声による操作が開始されると、リモコン9、及び本体スイッチ3による操作制御ができなくなるように動作し、また音声による操作が所定時間Tのあいだ行なわれないと再びリモコン9、及び本体スイッチ3による操作が可能となるように動作するように構成されている。

【0033】

また、図3に示したように、使用者が操作することのできる切替スイッチ17を排他手段11に接続することにより排他手段11を制御し、音声又は手動のいずれかのみによって機器8の制御を行なうようにすることもできる。

【0034】

また、メモリ16には手動操作による操作命令項目よりもより最終的な操作命令項目が音声認識用データとして格納されており、制御回路15は音声認識処理手段5からの認識データに基づいて機器8の制御を行なうように構成されている。

【0035】

表1にはメモリ16に格納されている音声認識用データを示し、表2には音声認識用データと該データに基づいて制御手段13が行なう制御機能とを示している。

【0036】

【表1】

【0037】

【表2】

【0038】

続いて、オーディオ操作として、CDを聴いていてFMラジオの「FM大阪」に切り替える場合について説明する。

【0039】

1.リモコン9、又は本体スイッチ3を用いて、手動操作で行なう場合

第1番目の操作として、ボタン[FM]を押す。

これによって、オーディオ機能がFMラジオに切り替わる。

第2番目の操作として、複数のメモリボタンの中から周波数「85.1MHz 」(FM大阪)がメモリされているボタンを押す。

これによって、放送局がFM大阪に切り替わる。但し、ここではあらかじめ周波数「85.1MHz 」がメモリされているものとする。

【0040】

2.音声操作で行なう場合

表1、及び表2から明らかなように、より最終的な操作命令項目を音声認識用データとしてメモリさせておくことによって、『エフエムオーサカ』と発声するだけで、ダイレクトでFMラジオの「FM大阪」に切り替わる。

【0041】

上記実施の形態に係る機器制御システム(1)によれば、使用可能な操作手段を音声又は手動のいずれかのみに制限することができるので、操作時における使用者の混乱を避けることができ、使い勝手が良い。また、音声操作による操作命令項目が手動操作による操作命令項目よりもより最終的な操作命令項目で構成されているので、音声操作によって機器の制御をよりダイレクトに行なうことができるようになる。

【0042】

上記オーディオ操作以外の例として、ナビゲーションシステムを利用し、「渋滞情報」を入手する際の操作について説明する。手動操作では、まず全体のメニュー画面を開いて、「VICS」画面、及び「文字情報取得」画面を経た後に、「渋滞情報」を入手するというのが一般的であるが、最終的な操作命令項目である『ジュウタイジョウホウ』を音声認識用データとして格納しておくことにより、ダイレクトで「渋滞情報」を入手することが可能となる。

【0043】

図4は、実施の形態に係る機器制御システム(2)の要部を概略的に示したブロック図である。ここでは、図9に示した機器制御システムと同様の構成については、その説明を省略する。

受信手段2、本体スイッチ3、及び音声認識処理手段5は制御手段19に接続され、制御手段19は機器8、及び表示手段20に接続されている。音声認識処理手段5と接続されているメモリ18には、手動操作による操作命令項目と同じ操作命令項目が音声認識用データとして格納されている。

【0044】

また、制御手段19は、音声又は手動のいずれによっても機器8の制御を行なうことができるように、音声操作による操作命令項目と手動操作による操作命令項目とが共通化されて構成され、さらに手動(リモコン9、本体スイッチ3)又は音声のいずれによって操作が行なわれたとしても、その操作状況を表示手段20に表示させるように構成されている。

【0045】

表3にはメモリ18に格納されている音声認識用データを示し、表4には音声認識用データと該データに基づいて制御手段19が行なう制御機能とを示している。

【0046】

【表3】

【0047】

【表4】

【0048】

続いて、オーディオ操作として、CDを聴いていてFMラジオの「FM大阪」に切り替える場合について説明する。

【0049】

1.リモコン9、又は本体スイッチ3を用いて、手動操作のみで行なう場合

第1番目の操作として、ボタン[FM]を押す。

これによって、オーディオ機能がFMラジオに切り替わる。

第2番目の操作として、複数のメモリボタン(▲1▼〜▲5▼の5つのボタンがあるとする)の中から周波数「85.1MHz 」(FM大阪)がメモリされているメモリボタン▲2▼を押す。

これによって、放送局がFM大阪に切り替わる。但し、ここでは周波数「85.1MHz 」があらかじめメモリボタン▲2▼にメモリされているものとする。

【0050】

2.マイク4から入力される音声操作のみで行なう場合

第1番目の操作として、『エフエム』と発声する。

これによって、オーディオ機能がFMラジオに切り替わる。

第2番目の操作として、『メモリーナンバー・ニバン』と発声することによって、メモリボタン▲2▼にメモリされている周波数「85.1MHz 」(FM大阪)の放送局に切り替わる。

【0051】

3.手動操作と音声操作とで行なう場合(その1)

第1番目の操作として、ボタン[FM]を押す。

第2番目の操作として、『メモリーナンバー・ニバン』と発声する。

【0052】

4.手動操作と音声操作とで行なう場合(その2)

第1番目の操作として、『エフエム』と発声する。

第2番目の操作として、複数のメモリボタンの中から周波数「85.1MHz 」(FM大阪)がメモリされているメモリボタン▲2▼を押す。

【0053】

上記実施の形態に係る機器制御システム(2)によれば、音声操作による操作命令項目と手動操作による操作命令項目とが共通化され、すなわち操作過程で次に選択できる操作命令項目が、音声操作及び手動操作で同じになっているので、音声による操作手段と手動による操作手段との両操作手段を用いたとしても、適切に機器操作を行なうことができる。また、リモコン9や本体スイッチ3を見れば操作手順の分かる手動操作と、音声操作とで操作手順が同じになるので、音声操作による操作手順が分からなくなることをなくすことができる。

また、操作状況を表示手段20に表示させることによって、表示手段20からも操作過程で次に選択できる操作命令項目を認識することができる。

【0054】

図5は、実施の形態に係る機器制御システム(3)の要部を概略的に示したブロック図である。ここでは、図9に示した機器制御システムと同様の構成については、その説明を省略する。

【0055】

受信手段2、本体スイッチ3、及び音声認識処理手段5は制御手段22に接続され、制御手段22は機器8、及び音声出力手段23に接続されている。音声認識処理手段5と接続されているメモリ21には、手動操作による操作命令項目と組み合わせて用いられる、音声操作による操作命令項目が音声認識用データとして格納されている。

【0056】

また、制御手段22は、音声操作による操作命令項目と手動による操作命令項目とを組み合わせて用いるように、さらに必要な操作案内を音声出力手段23から行なわせるように構成されている。

【0057】

続いて、ナビゲーションシステムを利用し、電話番号を入力して目的地を設定する場合について説明する。

第1の操作として、『デンワバンゴウケンサク』と発声すると、音声出力手段23より「(リモコンの)テンキーで電話番号を入力して下さい。」と案内される。第2の操作として、リモコンのテンキーを操作して電話番号を入力し、第3の操作として、『モクテキチセッテイ』と発声する。

【0058】

上記実施の形態に係る機器制御システム(3)によれば、音声操作及び手動操作それぞれの良い部分を有効に用いることができるように構成されているので、使い勝手が大変良くなる。

【0059】

上記実施の形態に係る機器制御システム(1)〜(3)のいずれかにおいて、マイク4より入力された音声の大きさに応じて制御量を差別化するように構成することによって、例えば、ボリューム操作において、大きな声で『ボリュームアップ』といった場合と小さな声で『ボリュームアップ』といった場合とでは、ボリュームアップのレベルを変えることができる。

【0060】

この動作を図6に示したフローチャートに基づいて説明する。

まず、ステップ11において、『ボリュームアップ』と発声された音声量vが所定声量V以上であるか否かを判断する。音声量vが所定声量V以上であれば、ステップ12に移り、音声量vに応じてボリュームアップを行なう。一方、音声量vが所定声量V以上でなければ、ステップ13に移り、所定量だけボリュームアップを行なう。

【0061】

上記実施の形態に係る機器制御システム(1)〜(3)のいずれかにおいて、マイク4より終了命令項目(例えば、『ストップ』)が入力されるまで、継続中の作動を終了させないように構成することによって、例えば、操作画面上のカーソルを移動させる場合において、まず最初に『ミギ』と発声すれば、カーソルが右へ移動しはじめ、次に『ストップ』と発声されるまでカーソルが停止しないように制御することができる。

【0062】

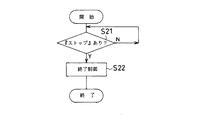

この動作を図7に示したフローチャートに基づいて説明する。但し、フローチャートには、既にカーソルが右移動を開始した後の動作だけを示す。

まず、ステップ21において、音声『ストップ』が入力されたか否かを判断する。入力されていれば、ステップ22に移り、カーソルの移動を停止させるように制御する。一方、入力されていなければ、ステップ21に戻る。

【0063】

上記実施の形態に係る機器制御システム(1)〜(3)のいずれかにおいて、マイク4より同音語が連続的に入力されると、その連続数をカウントし、カウントしたカウント値に応じて制御量を決定するように構成することによって、例えば、操作画面上のカーソルを移動させる場合において、『ミギ、ミギ、ミギ』と発声すれば、カーソルを3つ分、右へ移動させることができる。

【0064】

この動作を図8に示したフローチャートに基づいて説明する。

まずステップ31において、マイク4から入力されたデータDを取り込んで、ステップ32に移り、データDが『ミギ』データであるか否かを判断する。『ミギ』であると判断すれば、ステップ34に移り、カウンタC(初期値は1とする)に1を加えて、ステップ31に戻る。一方、『ミギ』でないと判断すれば、ステップ33に移る。

【0065】

ステップ33では、カウンタCが2以上であるか否かを判断する。カウンタCが2以上であれば、すなわち同音語が連続して入力されていれば、ステップ35に移り、データDとカウンタCとを制御手段へ出力する。一方、カウンタCが2以上でなければ、ステップ36に移り、データDだけを制御手段へ出力する。

【0066】

上記実施の形態に係る機器制御システムにおいて、リモコンを用いて音声を入力し、その音声情報を機器本体側へ伝達する場合に、FM等の電波を用いて行なうように構成することによって、空間に障害物等があったとしても、精度良く音声情報を機器本体側へ伝達させることができる。また、前記リモコンにディスプレイを設けて、音声操作による操作命令項目を表示させることによって、より使い勝手の良いものとすることができる。

また、別のディスプレイに操作命令項目を表示させたり、またスピーカを用いて操作命令項目を案内させる構成とすることもできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係る機器制御システム(1)の要部を概略的に示したブロック図である。

【図2】実施の形態に係る機器制御システム(1)における切替手段の動作を示したフローチャートである。

【図3】別の実施の形態に係る機器制御システムの要部を概略的に示したブロック図である。

【図4】実施の形態に係る機器制御システム(2)の要部を概略的に示したブロック図である。

【図5】実施の形態に係る機器制御システム(3)の要部を概略的に示したブロック図である。

【図6】音声の大きさに応じて制御量を差別化する動作を示したフローチャートである。

【図7】終了命令項目が入力された場合の動作を示したフローチャートである。

【図8】同音語が連続的に入力された場合の動作を示したフローチャートである。

【図9】従来の機器制御システムの要部を概略的に示したブロック図である。

【符号の説明】

2 受信手段

3 本体スイッチ

4 マイク

5 音声認識処理手段

6、16、18、21 メモリ

7、13、19、22 制御手段

8 機器

9 リモコン

10 使用者

11 排他手段

12 切替手段

14、15 制御回路

17 切替スイッチ

20 表示手段

23 音声出力手段

Claims (5)

- 音声で操作可能な音声操作手段、及び手動で操作可能な手動操作手段を備え、前記音声操作手段、又は前記手動操作手段により機器の制御を行う機器制御システムにおいて、

前記手動操作手段による手動操作が可能な状態から、前記音声操作手段による音声操作が可能で、前記手動操作手段による手動操作が制限された状態へ設定するスイッチと、

前記音声操作手段による音声操作が可能で、前記手動操作手段による手動操作が制限された状態にある時に、前記音声操作手段による音声操作が所定時間行われない場合、前記手動操作手段による手動操作の制限を解除する制御手段とを備えていることを特徴とする機器制御システム。 - 前記音声操作を可能とした時に制限される前記手動操作が、前記音声操作によって行われる機器制御と同一の機器制御が実行されることになる手動操作であることを特徴とする請求項1記載の機器制御システム。

- 前記音声操作手段、又は前記手動操作手段により選択された操作命令項目に基づいて機器の制御を行うものであり、

前記音声操作手段による操作命令項目が前記手動操作手段による操作命令項目よりもより最終的な操作命令項目で構成されていることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の機器制御システム。 - 前記音声操作手段、又は前記手動操作手段により選択された操作命令項目に基づいて機器の制御を行うものであり、

前記音声操作手段による操作命令項目と前記手動操作手段による操作命令項目とが共通化されていることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の機器制御システム。 - 請求項1〜4のいずれかの項に記載の機器制御システムが装備されていることを特徴とする車載用機器。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP10263698A JP4028076B2 (ja) | 1998-04-14 | 1998-04-14 | 機器制御システム、及び車載用機器 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP10263698A JP4028076B2 (ja) | 1998-04-14 | 1998-04-14 | 機器制御システム、及び車載用機器 |

Related Child Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2006122893A Division JP4171924B2 (ja) | 2006-04-27 | 2006-04-27 | 機器制御システム |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JPH11296191A JPH11296191A (ja) | 1999-10-29 |

| JP4028076B2 true JP4028076B2 (ja) | 2007-12-26 |

Family

ID=14332739

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP10263698A Expired - Lifetime JP4028076B2 (ja) | 1998-04-14 | 1998-04-14 | 機器制御システム、及び車載用機器 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4028076B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US7572534B2 (en) | 2004-09-20 | 2009-08-11 | 3M Innovative Properties Company | Fuel cell membrane electrode assembly |

| US8101317B2 (en) | 2004-09-20 | 2012-01-24 | 3M Innovative Properties Company | Durable fuel cell having polymer electrolyte membrane comprising manganese oxide |

| JP7151724B2 (ja) * | 2017-12-27 | 2022-10-12 | ソニーグループ株式会社 | 制御処理装置および制御処理方法、並びにプログラム |

-

1998

- 1998-04-14 JP JP10263698A patent/JP4028076B2/ja not_active Expired - Lifetime

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JPH11296191A (ja) | 1999-10-29 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP2847577B2 (ja) | ディレクトリ番号の確認および呼出状況のための合成音声フィードバックを具備するセルラ電話制御装置 | |

| JP4500447B2 (ja) | 遠隔制御される装置を含むシステム及び、装置の音声に基づく遠隔制御のための装置 | |

| US7138927B2 (en) | Universal remote controller with voice and digital memory | |

| JP2004505322A (ja) | 遠隔操作系のユーザーインターフェイス | |

| KR20050077806A (ko) | 음성 대화 실행 방법 및 음성 대화 시스템 | |

| JP4004817B2 (ja) | リモートコントロール装置、電子機器、および電子機器システム | |

| WO2003010943A2 (en) | Hands-free mobile phone kit | |

| US5950166A (en) | Speech actuated control system for use with consumer product | |

| JP4171924B2 (ja) | 機器制御システム | |

| JP4028076B2 (ja) | 機器制御システム、及び車載用機器 | |

| GB2430116A (en) | Hands free device for personal Communications Systems | |

| JPS63171071A (ja) | 音声制御装置 | |

| JP3101389B2 (ja) | 車両用操作スイッチ装置 | |

| JP4413221B2 (ja) | 再生装置 | |

| JP2006205866A (ja) | 車載電子機器制御システム及び車載電子機器の制御方法 | |

| CN213024316U (zh) | 一种车载系统装置 | |

| JP6509077B2 (ja) | 情報処理装置 | |

| JP6567985B2 (ja) | 車載装置 | |

| JPS58218238A (ja) | 音声認識回路付送受信装置 | |

| JPH08321803A (ja) | 携帯用電子機器 | |

| JP2000267694A (ja) | 音声認識装置 | |

| KR19980023660U (ko) | 주행중 통화장치 | |

| JPS5945236A (ja) | 車載用制御装置 | |

| JP2001125766A (ja) | 車両に搭載される機器の制御装置および方法 | |

| JPH08163217A (ja) | オーディオ装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20050414 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20050630 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20060427 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20060801 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20061002 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20061130 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20070129 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20070313 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20070508 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20071004 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20071011 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101019 Year of fee payment: 3 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111019 Year of fee payment: 4 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121019 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121019 Year of fee payment: 5 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131019 Year of fee payment: 6 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131019 Year of fee payment: 6 |

|

| EXPY | Cancellation because of completion of term |