JP2017185874A5 - - Google Patents

Download PDFInfo

- Publication number

- JP2017185874A5 JP2017185874A5 JP2016075405A JP2016075405A JP2017185874A5 JP 2017185874 A5 JP2017185874 A5 JP 2017185874A5 JP 2016075405 A JP2016075405 A JP 2016075405A JP 2016075405 A JP2016075405 A JP 2016075405A JP 2017185874 A5 JP2017185874 A5 JP 2017185874A5

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- pair

- portions

- cam

- widenable

- width direction

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Granted

Links

- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 42

- 230000005489 elastic deformation Effects 0.000 description 31

- 230000002093 peripheral Effects 0.000 description 24

- 230000000875 corresponding Effects 0.000 description 8

- 230000001965 increased Effects 0.000 description 8

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 7

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 7

- 238000003466 welding Methods 0.000 description 4

- 230000037250 Clearance Effects 0.000 description 2

- 239000002775 capsule Substances 0.000 description 2

- 230000035512 clearance Effects 0.000 description 2

- 238000004512 die casting Methods 0.000 description 2

- 229910001234 light alloy Inorganic materials 0.000 description 2

- 238000005728 strengthening Methods 0.000 description 2

- 210000003127 Knee Anatomy 0.000 description 1

- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1

- 230000003247 decreasing Effects 0.000 description 1

- 230000002708 enhancing Effects 0.000 description 1

- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 1

- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1

- 239000003638 reducing agent Substances 0.000 description 1

- 230000001105 regulatory Effects 0.000 description 1

- 230000003014 reinforcing Effects 0.000 description 1

Images

Description

この発明は、例えば自動車を操舵する為のステアリングホイールの前後位置又は上下位置を調節可能とする機能を備えたステアリングホイールの位置調節装置の改良に関する。

自動車用ステアリング装置は、図23に示す様に構成して、ステアリングホイール1の回転をステアリングギヤユニット2の入力軸3に伝達し、この入力軸3の回転に伴って左右1対のタイロッド4、4を押し引きして、前車輪に舵角を付与する様にしている。前記ステアリングホイール1は、ステアリングシャフト5の後端部に支持固定されており、このステアリングシャフト5は、円筒状のステアリングコラム6を軸方向に挿通した状態で、このステアリングコラム6に回転自在に支持されている。又、前記ステアリングシャフト5の前端部は、自在継手7を介して中間シャフト8の後端部に接続し、この中間シャフト8の前端部を、別の自在継手9を介して、前記入力軸3に接続している。

上述の様なステアリング装置で、運転者の体格や運転姿勢に応じて、前記ステアリングホイール1の上下位置を調節する為のチルト機構や、前後位置を調節する為のテレスコピック機構を備える事が、従来から考えられている(例えば特許文献1参照)。図示の構造では、チルト機構を構成する為に、前記ステアリングコラム6の前端部に固定したハウジング10の上部前端部を車体11に対し、幅方向(幅方向とは、車体の幅方向を言い、左右方向と一致する。本明細書及び特許請求の範囲全体で同じ。)に配置したチルト軸12により、揺動変位を可能に支持している。又、前記ステアリングコラム6の軸方向中間部下面に、変位ブラケット13を設けると共に、この変位ブラケット13を幅方向両側から挟む状態で、支持ブラケット14を設けている。そして、この支持ブラケット14を構成する左右1対の支持板部22、22のそれぞれに、上下方向に長いチルト調節用長孔15を、前記変位ブラケット13のうちで、これら両チルト調節用長孔15の一部に整合する部分にテレスコ調節用通孔16を、それぞれ形成している。そして、前記両チルト調節用長孔15及びこのテレスコ調節用長孔16を幅方向に挿通する状態で、調節ロッド17を挿入している。又、前記テレスコピック機構を構成する為に、前記ステアリングシャフト5及びステアリングコラム6を伸縮可能な構造とすると共に、前記テレスコ調節用長孔16を前後方向に長い長孔としている。そして、前記調節ロッド17の一端部に設けた図示しない調節レバーを操作する事で、前記支持ブラケット14により前記変位ブラケット13を幅方向両側から挟持する力を調節し、ステアリングホイール1の位置を調節可能な状態と、調節後の位置に保持可能な状態とを切り替えられる様にしている。

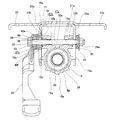

上述の様なステアリング装置のより具体的な構造に就いて、図24、25を参照しつつ説明する。

ステアリングコラム6は、後側に配置したアウタコラム18の前部と、前側に配置したインナコラム19の後部とを摺動可能に嵌合させて、全長を伸縮可能にしている。このうち、例えば軽合金をダイキャスト成形する事により造ったアウタコラム18の前部にスリット20を設けて、この前部の内径を弾性的に拡縮可能としている。又、このスリット20を左右両側から挟む部分に左右1対の被挟持部21、21を設け、これら1対の被挟持部21、21により変位ブラケット13を構成している。又、これら1対の被挟持部21、21には、前後方向に長いテレスコ調節用長孔16、16を形成している。又、支持ブラケット14に設けられた左右1対の支持板部22、22を、前記変位ブラケット13を左右両側から挟持する部分に配置すると共に、これら1対の支持板部22、22のそれぞれに、チルト軸12(図23参照)を中心とする部分円弧状で上下方向に長い、チルト調節用長孔15、15を形成している。そして、これら両チルト調節用長孔15、15及び前記両テレスコ調節用長孔16、16に、調節ロッド17を幅方向に挿通している。

ステアリングコラム6は、後側に配置したアウタコラム18の前部と、前側に配置したインナコラム19の後部とを摺動可能に嵌合させて、全長を伸縮可能にしている。このうち、例えば軽合金をダイキャスト成形する事により造ったアウタコラム18の前部にスリット20を設けて、この前部の内径を弾性的に拡縮可能としている。又、このスリット20を左右両側から挟む部分に左右1対の被挟持部21、21を設け、これら1対の被挟持部21、21により変位ブラケット13を構成している。又、これら1対の被挟持部21、21には、前後方向に長いテレスコ調節用長孔16、16を形成している。又、支持ブラケット14に設けられた左右1対の支持板部22、22を、前記変位ブラケット13を左右両側から挟持する部分に配置すると共に、これら1対の支持板部22、22のそれぞれに、チルト軸12(図23参照)を中心とする部分円弧状で上下方向に長い、チルト調節用長孔15、15を形成している。そして、これら両チルト調節用長孔15、15及び前記両テレスコ調節用長孔16、16に、調節ロッド17を幅方向に挿通している。

更に、前記調節ロッド17の軸方向一端部(図25の左端部)に調節レバー23を、軸方向他端部(図25の右端部)にナット24を、軸方向中間部一端寄り部分に押圧プレート25、及び駆動側カム26と被駆動側カム27とにより構成されるカム装置94を、それぞれ設け、前記調節レバー23の揺動に基づいて前記1対の支持板部22、22の内側面同士の間隔を拡縮する様に構成している。

前記ステアリングホイール1の位置調節を行う際には、前記調節レバー23を所定方向(一般的には下方)に揺動させて、前記駆動側カム26を、アンロック状態に切り替える際の回転方向であるアンロック方向に回転させる。そして、前記カム装置94の軸方向寸法を縮め、前記被駆動側カム27と前記ナット24との間隔を拡げる。この結果、前記1対の支持板部22、22の内側面と前記1対の被挟持部21、21の外側面との当接部の面圧が低下乃至は喪失すると同時に、前記アウタコラム18の前端部の内径が弾性的に拡がり、このアウタコラム18の前端部内周面と前記インナコラム19の後端部外周面との当接部の面圧が低下する。この状態で、前記調節ロッド17が前記両チルト調節用長孔15、15及び前記両テレスコ調節用長孔16、16内で動ける範囲で、前記ステアリングホイール1の上下位置及び前後位置を調節できる。

前記ステアリングホイール1を所望位置に保持するには、このステアリングホイール1をこの所望位置に移動させた後、前記調節レバー23を逆方向(一般的には上方)に揺動させる。これにより、前記駆動側カム26を、ロック状態に切り替える際の回転方向であるロック方向に回転させる。そして、前記カム装置94の軸方向寸法を拡げ、前記1対の支持板部22、22の内側面同士の間隔を縮める。この状態で、これら1対の支持板部22、22の内側面と前記1対の被挟持部21、21の外側面との当接部の面圧が上昇すると同時に、前記アウタコラム18の前端部の内径が弾性的に縮まり、このアウタコラム18の前端部内周面と前記インナコラム19の後端部外周面との当接部の面圧が上昇して、前記ステアリングホイール1を、調節後の位置に保持できる。

以上の様な構成を有するステアリング装置は、前記1対の支持板部22、22と前記1対の被挟持部21、21との間等に作用する摩擦力により、前記ステアリングホイール1の上下位置及び前後位置を調節後の位置に保持しているが、例えば、二次衝突時等の運転者の保護の充実を図る面から、前記ステアリングホイール1の位置をより強固に保持できる構造が求められている。

本発明は、上述の様な事情に鑑みて、ステアリングホイールの上下位置又は前後位置を調節後の位置に保持可能な状態に於いて、このステアリングホイールの位置を強固に保持できる構造を実現すべく発明したものである。

本発明のステアリングホイールの位置調節装置は、変位ブラケットと、固定側ブラケットと、調節ロッドと、1対の押圧部と、拡縮装置とを備えている。

このうちの変位ブラケットは、ステアリングコラムの一部に固設され、幅方向に貫通する状態で第一通孔が形成されている。

前記固定側ブラケットは、前記変位側ブラケットを幅方向両側から挟む状態で設けられた1対の支持板部を有し、該1対の支持板部の互いに整合する部分に1対の第二通孔が形成され、車体側に固定される。

前記調節ロッドは、前記第一通孔及び前記1対の第二通孔を幅方向に挿通した状態で設けられている。

前記1対の押圧部は、前記調節ロッドの両端部で前記1対の支持板部の外側面から突出した部分に設けられている。

前記拡縮装置は、前記1対の押圧部同士の間隔を拡縮する為のものである。

又、前記第一通孔と前記1対の第二通孔とのうちの少なくとも一方の通孔を、ステアリングホイールの位置を調節可能とすべき方向である位置調節方向に長い調節用長孔としている。尚、該位置調節方向とは、テレスコピック機構により前記ステアリングホイールの位置を調節する場合には前後方向であり、チルト機構により該ステアリングホイールの位置を調節する場合には上下方向である。

そして、前記拡縮機構により、前記1対の押圧部同士の間隔を拡縮させる事に基づいて、ステアリングホイールの前記位置調節方向に関する位置を調節可能なアンロック状態と、該ステアリングホイールを調節後の位置に保持可能なロック状態とを切り替え可能である。

このうちの変位ブラケットは、ステアリングコラムの一部に固設され、幅方向に貫通する状態で第一通孔が形成されている。

前記固定側ブラケットは、前記変位側ブラケットを幅方向両側から挟む状態で設けられた1対の支持板部を有し、該1対の支持板部の互いに整合する部分に1対の第二通孔が形成され、車体側に固定される。

前記調節ロッドは、前記第一通孔及び前記1対の第二通孔を幅方向に挿通した状態で設けられている。

前記1対の押圧部は、前記調節ロッドの両端部で前記1対の支持板部の外側面から突出した部分に設けられている。

前記拡縮装置は、前記1対の押圧部同士の間隔を拡縮する為のものである。

又、前記第一通孔と前記1対の第二通孔とのうちの少なくとも一方の通孔を、ステアリングホイールの位置を調節可能とすべき方向である位置調節方向に長い調節用長孔としている。尚、該位置調節方向とは、テレスコピック機構により前記ステアリングホイールの位置を調節する場合には前後方向であり、チルト機構により該ステアリングホイールの位置を調節する場合には上下方向である。

そして、前記拡縮機構により、前記1対の押圧部同士の間隔を拡縮させる事に基づいて、ステアリングホイールの前記位置調節方向に関する位置を調節可能なアンロック状態と、該ステアリングホイールを調節後の位置に保持可能なロック状態とを切り替え可能である。

特に、本発明のステアリングホイールの位置調節装置の場合、前記ロック状態で、前記位置調節方向に凹凸係合するロック機構を備えている。

この様なロック機構は、1対の固定側歯部と、可動側ロック部材と、カム部とを有している。

このうちの1対の固定側歯部は、前記固定側ブラケットと前記変位側ブラケットとのうちの前記調節用長孔が形成されたブラケットに直接又は他の部材を介して設けられている。

前記可動側ロック部材は、1対の拡幅可能部と、該1対の拡幅可能部のうちの前記1対の固定側歯部と対向する部分に設けられた1対の可動側歯部とを有している。この様な可動側ロック部材は、前記調節ロッドと共に前記位置調節方向への変位を可能な状態に支持されている。

前記カム部は、前記調節ロッドに直接又は他の部材を介して設けられ、前記1対の拡幅可能部同士の間に配置され、該1対の拡幅可能部同士の距離を拡縮可能としている。

そして、前記ロック状態で、前記カム部により前記1対の拡幅可能部同士の距離を拡げる事により、前記1対の固定側歯部と前記1対の可動側歯部とを、前記位置調節方向に凹凸係合させる(前記1対の固定側歯部と該1対の可動側歯部とが該位置調節方向に噛み合う)。一方、前記アンロック状態で、前記カム部により前記1対の拡幅可能部同士の距離を縮める事により、前記1対の固定側歯部と前記1対の可動側歯部とを、前記位置調節方向に関して凹凸係合させない様にする。

この様なロック機構は、1対の固定側歯部と、可動側ロック部材と、カム部とを有している。

このうちの1対の固定側歯部は、前記固定側ブラケットと前記変位側ブラケットとのうちの前記調節用長孔が形成されたブラケットに直接又は他の部材を介して設けられている。

前記可動側ロック部材は、1対の拡幅可能部と、該1対の拡幅可能部のうちの前記1対の固定側歯部と対向する部分に設けられた1対の可動側歯部とを有している。この様な可動側ロック部材は、前記調節ロッドと共に前記位置調節方向への変位を可能な状態に支持されている。

前記カム部は、前記調節ロッドに直接又は他の部材を介して設けられ、前記1対の拡幅可能部同士の間に配置され、該1対の拡幅可能部同士の距離を拡縮可能としている。

そして、前記ロック状態で、前記カム部により前記1対の拡幅可能部同士の距離を拡げる事により、前記1対の固定側歯部と前記1対の可動側歯部とを、前記位置調節方向に凹凸係合させる(前記1対の固定側歯部と該1対の可動側歯部とが該位置調節方向に噛み合う)。一方、前記アンロック状態で、前記カム部により前記1対の拡幅可能部同士の距離を縮める事により、前記1対の固定側歯部と前記1対の可動側歯部とを、前記位置調節方向に関して凹凸係合させない様にする。

上述の様な本発明のステアリングホイールの位置調節装置を実施する場合に、具体的には、請求項2に記載した発明の様に、前記1対の拡幅可能部を、前記ロック状態と前記アンロック状態との切り替えに伴って揺動変位可能な状態に設ける事ができる。

上述の様な本発明のステアリングホイールの位置調節装置を実施する場合には、追加的に、請求項3に記載した発明の様に、二次衝突の際、前記調節ロッドと共に前記可動側ロック部材が前記位置調節方向に変位するよりも先に、前記1対の拡幅可能部を、該1対の拡幅可能部同士の距離が拡がる方向に押圧する押圧部材を設ける事ができる。

上述の様な本発明のステアリングホイールの位置調節装置を実施する場合に、具体的には、請求項4に記載した発明の様に、前記可動側ロック部材の中心を、前記調節ロッドの中心軸上に位置させる構成を採用できる。

上述の様な本発明のステアリングホイールの位置調節装置を実施する場合に、具体的には、請求項5に記載した発明の様に、前記1対の固定側歯部を構成する各凸部を、前記位置調節方向に関して非対称形状にすると共に、前記1対の固定側歯部のうちの一方の固定側歯部を構成する各凸部の前記位置調節方向に関する傾斜方向と、前記1対の固定側歯部のうちの他方の固定側歯部を構成する各凸部の前記位置調節方向に関する傾斜方向とを同じにする事ができる。

或いは、請求項6に記載した発明の様に、前記1対の固定側歯部を構成する各凸部を前記位置調節方向に関して非対称形状にすると共に、前記1対の固定側歯部のうちの一方の固定側歯部を構成する各凸部の前記位置調節方向に関する傾斜方向と、前記1対の固定側歯部のうちの他方の固定側歯部を構成する各凸部の前記位置調節方向に関する傾斜方向とを反対にする事ができる。

上述の様な本発明のステアリングホイールの位置調節装置を実施する場合に、具体的には、請求項7に記載した発明の様に、前記調節用長孔を、前記1対の支持板部の互いに整合する位置に上下方向に伸長した状態で形成された上下方向長孔(チルト調節用長孔)とする。そして、前記ロック機構を、前記1対の支持板部のうちの少なくとも一方の支持板部の幅方向外側に設ける。

或いは、請求項8に記載した発明の様に、前記調節用長孔を、前記1対の支持板部の互いに整合する位置に上下方向に伸長した状態で形成された上下方向長孔(チルト調節用長孔)とする。そして、前記ロック機構を、前記1対の支持板部のうちの少なくとも一方の支持板部の幅方向内側に設ける。

上述の様な本発明のステアリングホイールの位置調節装置を実施する場合に、具体的には、請求項9に記載した発明の様に、前記調節用長孔を、前記変位側ブラケットに前後方向に伸長した状態で形成された前後方向長孔(テレスコ調節用長孔)とする。そして、前記ロック機構を、前記変位側ブラケットを構成する1対の被挟持部のうちの少なくとも一方の被挟持部の幅方向外側に設ける。

或いは、請求項10に記載した発明の様に、前記調節用長孔を、前記変位側ブラケットに前後方向に伸長した状態で形成された前後方向長孔(テレスコ調節用長孔)とする。そして、前記ロック機構を、前記変位側ブラケットを構成する1対の被挟持部のうちの少なくとも一方の被挟持部の幅方向内側に設ける。

又、上述の様な本発明のステアリングホイールの位置調節装置を実施する場合に、具体的には、請求項11に記載した発明に様に、前記アンロック状態から前記ロック状態に切り替わる際、前記カム部と前記1対の拡幅可能部との接触部が、該1対の拡幅可能部の前記位置調節方向に関する中心位置に対して近づく方向に変位する様に構成する事ができる。

又、上述の様な本発明のステアリングホイールの位置調節装置を実施する場合に、具体的には、請求項11に記載した発明に様に、前記アンロック状態から前記ロック状態に切り替わる際、前記カム部と前記1対の拡幅可能部との接触部が、該1対の拡幅可能部の前記位置調節方向に関する中心位置に対して近づく方向に変位する様に構成する事ができる。

上述の様に構成する本発明のステアリングホイールの位置調節装置によれば、ステアリングホイールの上下位置又は前後位置を調節後の位置に保持可能な状態(ロック状態)に於いて、このステアリングホイールの位置を強固に保持できる。

即ち、本発明の場合、ロック状態に於いて、固定側ブラケット又は変位側ブラケットのうちの調節用長孔が形成されたブラケットに設けられた1対の固定側歯部と、調節ロッドと共に前記位置調節方向への変位を可能な状態に支持された可動側ロック部材の1対の可動側歯部とを、位置調節方向に関して凹凸係合させている(噛合させている)。この為、ロック状態に於いて、前記ステアリングホイールに位置調節方向の衝撃的な荷重が作用した場合でも、前記凹凸係合に基づいて前記ステアリングホイールが前記位置調節方向に変位する事を防止できる。

即ち、本発明の場合、ロック状態に於いて、固定側ブラケット又は変位側ブラケットのうちの調節用長孔が形成されたブラケットに設けられた1対の固定側歯部と、調節ロッドと共に前記位置調節方向への変位を可能な状態に支持された可動側ロック部材の1対の可動側歯部とを、位置調節方向に関して凹凸係合させている(噛合させている)。この為、ロック状態に於いて、前記ステアリングホイールに位置調節方向の衝撃的な荷重が作用した場合でも、前記凹凸係合に基づいて前記ステアリングホイールが前記位置調節方向に変位する事を防止できる。

[実施の形態の第1例]

本発明の実施の形態の第1例に就いて、図1〜9を参照しつつ説明する。本例のステアリングホイールの位置調節装置を適用可能なステアリング装置の基本的構造は、図23に記載したステアリング装置の構造とほぼ同様である。

即ち、本例のステアリングホイールの位置調節装置を適用可能なステアリング装置は、前述の図23に記載したステアリング装置と同様に、ステアリングホイール1の回転をステアリングギヤユニット2の入力軸3に伝達し、この入力軸3の回転に伴って、ラックアンドピニオン機構を介して、左右1対のタイロッド4、4を押し引きし車輪に舵角を付与する。

本発明の実施の形態の第1例に就いて、図1〜9を参照しつつ説明する。本例のステアリングホイールの位置調節装置を適用可能なステアリング装置の基本的構造は、図23に記載したステアリング装置の構造とほぼ同様である。

即ち、本例のステアリングホイールの位置調節装置を適用可能なステアリング装置は、前述の図23に記載したステアリング装置と同様に、ステアリングホイール1の回転をステアリングギヤユニット2の入力軸3に伝達し、この入力軸3の回転に伴って、ラックアンドピニオン機構を介して、左右1対のタイロッド4、4を押し引きし車輪に舵角を付与する。

前記ステアリングホイール1は、ステアリングシャフト5の後端部に支持固定されており、このステアリングシャフト5は、円筒状のステアリングコラム6aを軸方向に挿通した状態で、このステアリングコラム6aに回転自在に支持されている。又、前記ステアリングシャフト5の前端部は、図23に示す様に、自在継手7を介して中間シャフト8の後端部に接続しており、この中間シャフト8の前端部を、別の自在継手9を介して、前記入力軸3に接続している。又、前記ステアリングシャフト5に操舵補助力を付与する為に、前記ステアリングコラム6aの前方に動力源となる電動モータ93(図23参照)を設けている。

後端部にステアリングホイール1を支持固定するステアリングシャフト5は、後側(図23の右側)に設けたアウタシャフト28の前端部と、前側(図23の左側)に設けたインナシャフト29の後端部とをスプライン係合させる事により、前記アウタシャフト28の前後位置を調節可能としている。そして、この様なステアリングシャフト5を、前記ステアリングコラム6aの内側に、図示しない単列深溝型等の玉軸受により、回転のみ可能に支持している。

前記ステアリングコラム6aは、後側に配置したアウタコラム18aの前部と、前側に配置したインナコラム19aの後部とを摺動可能に嵌合させて、全長を伸縮可能にしている。このうち、例えば軽合金をダイキャスト成形する事により造ったアウタコラム18aの前部且つ上端部にスリット20aを設けて、この前部の内径を弾性的に拡縮可能としている。又、このスリット20aを左右両側から挟む部分に左右1対の被挟持部21a、21aを設け、これら1対の被挟持部21a、21aにより変位ブラケット13aを構成している。この様な1対の被挟持部21a、21aには、前後方向に長いテレスコ調節用長孔16a、16aを形成している。

又、前記ステアリングコラム6a(前記インナコラム19a)の前端部には、ハウジング10(図23参照)を固定しており、このハウジング10の上部前端部を、車体11に対し、幅方向に配置したチルト軸12により、このチルト軸12を中心とした上下方向の揺動を可能な状態で支持している。又、前記ハウジング10内には、電動アシスト機構を構成する、図示しないウォーム及びウォームホイールを備えたウォーム式減速機等を配置している。そして、前記インナシャフト29に作用するトルクに基づき、前記ウォームを、前記ハウジング10に固定した前記電動モータ27により回転駆動する事で、前記ステアリングシャフト5に操舵補助力を付与する様にしている。

又、前記変位ブラケット13aを幅方向両側から挟む状態で、支持ブラケット14aを設けている。この支持ブラケット14aは、上部に設けられた取付板部30と、この取付板部30から下方に垂れ下がった左右1対の支持板部22a、22bとを備えている。本例の場合、これら1対の支持板部22a、22bの上端縁同士を連結板部31により連続しており、この連結板部31の上面を、前記取付板部30の幅方向中央部の下面に溶接により固定している。この様な支持ブラケット14aは、前記取付板部30により、前記車体に対し1対の離脱カプセル32、32(図25参照)を介して、二次衝突時に前方への離脱を可能に支持されている。

又、前記1対の支持板部22a、22bには、前記チルト軸12を中心とする部分円弧状で上下方向に長い、1対のチルト調節用長孔15a、15bを形成している。尚、これら1対のチルト調節用長孔15a、15bは、部分円弧状ではなく、上下方向に長い矩形状に形成する事もできる。本例の場合、前記1対のテレスコ調節用長孔16a、16aが特許請求の範囲に記載した第一通孔に、前記1対のチルト調節用長孔15a、15bが第二通孔に、それぞれ相当する。又、これら1対のチルト調節用長孔15a、15bが、特許請求の範囲に記載した調節用長孔に相当し、前記1対のチルト調節用長孔15a、15bの形成方向(上下方向)が、位置調節方向に相当する。

以上の構成により、前記チルト軸12を中心とする揺動変位に基づいて、前記ステアリングホイール1の上下位置を調節可能とすると共に、前記ステアリングシャフト5及び前記ステアリングコラム6aの伸縮に基づいて、前記ステアリングホイール1の前後位置を調節可能としている。

以上の構成により、前記チルト軸12を中心とする揺動変位に基づいて、前記ステアリングホイール1の上下位置を調節可能とすると共に、前記ステアリングシャフト5及び前記ステアリングコラム6aの伸縮に基づいて、前記ステアリングホイール1の前後位置を調節可能としている。

そして、前記1対のチルト調節用長孔15a、15b及び前記1対のテレスコ調節用長孔16a、16aに、調節ロッド17aを幅方向に挿通している。

この様な調節ロッド17aは、軸方向一端部(図1の右端部)に形成された雄ねじ部(図示省略)と、軸方向中間部に形成されたカム部33と、軸方向他端部(図1の左端部)に形成された頭部34とを有している。

この様な調節ロッド17aは、軸方向一端部(図1の右端部)に形成された雄ねじ部(図示省略)と、軸方向中間部に形成されたカム部33と、軸方向他端部(図1の左端部)に形成された頭部34とを有している。

このうちのカム部33は、前記調節ロッド17aのうち、前記1対のチルト調節用長孔15a、15bのうちの他方(図1の左方)のチルト調節用長孔15bの内側に配置される部分から、前記頭部34の幅方向内側面に隣接する部分にかけて設けられている。

具体的には、前記カム部33は、外周面の径方向に関して反対側となる2箇所位置を互いに平行な平坦面状に切り欠く様に形成された1対の平坦面部35a、35bと、前記調節ロッド17aの円周方向に関してこれら1対の平坦面部35a、35b同士の間部分に形成され、前記カム部33の中心軸を中心とした断面円弧状の1対の押圧曲面部36a、36bとを有している。この様なカム部33は、断面形状が、2回対称性(180°回転すると自らが重なる形状)を有しており、前記1対の平坦面部35a、35b同士の距離は、前記1対の押圧曲面部36a、36bの頂点同士の距離よりも小さい。本例の場合、図2(a)に示すステアリングホイールの位置を調節可能な状態(アンロック状態)で、前記1対の平坦面部35a、35bが、前記1対のチルト調節用長孔15a、15bの形成方向(上下方向)と平行(略平行を含む)となる様に配置している。尚、前記カム部33は、後述する可動側ロック部材47を構成する1対の拡幅可能部52a、52b同士の間に配置される部分を含む限り、前記調節ロッド17aのうちの任意の範囲に設ける事ができる。例えば、前記調節ロッド17aのうち、前記雄ねじ部及び前記頭部34以外の部分を全長に亙り前記カム部33とする事もできる。又、前記調節ロッド17aとは別部材に設けられ、外周面に1対の平坦面部と1対の押圧曲面部とを有する筒状部材を、この調節ロッド17aの軸方向中間部外周面に外嵌固定する事により、カム部を構成する事もできる。

具体的には、前記カム部33は、外周面の径方向に関して反対側となる2箇所位置を互いに平行な平坦面状に切り欠く様に形成された1対の平坦面部35a、35bと、前記調節ロッド17aの円周方向に関してこれら1対の平坦面部35a、35b同士の間部分に形成され、前記カム部33の中心軸を中心とした断面円弧状の1対の押圧曲面部36a、36bとを有している。この様なカム部33は、断面形状が、2回対称性(180°回転すると自らが重なる形状)を有しており、前記1対の平坦面部35a、35b同士の距離は、前記1対の押圧曲面部36a、36bの頂点同士の距離よりも小さい。本例の場合、図2(a)に示すステアリングホイールの位置を調節可能な状態(アンロック状態)で、前記1対の平坦面部35a、35bが、前記1対のチルト調節用長孔15a、15bの形成方向(上下方向)と平行(略平行を含む)となる様に配置している。尚、前記カム部33は、後述する可動側ロック部材47を構成する1対の拡幅可能部52a、52b同士の間に配置される部分を含む限り、前記調節ロッド17aのうちの任意の範囲に設ける事ができる。例えば、前記調節ロッド17aのうち、前記雄ねじ部及び前記頭部34以外の部分を全長に亙り前記カム部33とする事もできる。又、前記調節ロッド17aとは別部材に設けられ、外周面に1対の平坦面部と1対の押圧曲面部とを有する筒状部材を、この調節ロッド17aの軸方向中間部外周面に外嵌固定する事により、カム部を構成する事もできる。

又、本例の場合には、前記調節ロッド17aの雄ねじ部に螺合されたナット24aと、前記1対の支持板部22a、22bのうちの一方(図1の右方)の支持板部22aとの間部分に、この一方の支持板部22aの側から順に、押圧プレート25、スラストベアリング92を配置している。

又、前記調節ロッド17aの頭部34と前記1対の支持板部22a、22bのうちの他方(図1の左方)の支持板部22bとの間部分に、被駆動側カム37と、駆動側カム38と、調節レバー23と、ロック機構39とを配置している。

前記被駆動側カム37は、前記駆動側カム38と共に、特許請求の範囲に記載した拡縮機構に相当するカム装置を構成するものである。又、前記被駆動側カム37は、例えば、焼結金属製で、前記調節ロッド17aを挿通する為の中心孔を有し、全体を略円輪板状としている。又、前記被駆動側カム37は、幅方向外側面(図1の左側面)に、周方向に関する凹凸面である被駆動側カム面が形成されている。一方、前記被駆動側カム37は、幅方向内側面(図1の右側面)の円周方向4箇所位置に、幅方向内側に突出したカム側係合凸部40a、40bが形成されている。

本例の場合、図6に示す様に、前記各カム側係合凸部40a、40bのうち、組み付け状態に於いて、前側に配置された2個のカム側係合凸部40a、40aは、幅方向外側に設けられ幅方向から見た形状が正方形状(又は略正方形状)の幅広凸部41a、41aと、これら各幅広凸部41a、41aの先端面(幅方向内端面)の後側半部から幅方向内側に突出した状態で設けられた幅狭凸部42a、42aとから成る。

一方、前記各カム側係合凸部40a、40bのうち、組み付け状態に於いて、後側に配置された2個のカム側係合凸部40b、40bは、幅方向外側に設けられ、幅方向から見た形状が正方形(又は略正方形)の幅広凸部41b、41bと、これら各幅広凸部41b、41bの先端面(幅方向内端面)の前側半部から幅方向内側に突出した状態で設けられた幅狭凸部42b、42bとから成る。

一方、前記各カム側係合凸部40a、40bのうち、組み付け状態に於いて、後側に配置された2個のカム側係合凸部40b、40bは、幅方向外側に設けられ、幅方向から見た形状が正方形(又は略正方形)の幅広凸部41b、41bと、これら各幅広凸部41b、41bの先端面(幅方向内端面)の前側半部から幅方向内側に突出した状態で設けられた幅狭凸部42b、42bとから成る。

又、前記カム側係合凸部40a、40aの幅狭凸部42a、42aの前側面と、前記カム側係合凸部40b、40bの幅狭凸部42b、42bの後側面との前後方向距離は、前記他方のチルト調節用長孔15bの前後方向幅よりも僅かに小さい。

この様な被駆動側カム37は、前記調節ロッド17aの軸方向他端寄り部分を、前記中心孔に挿通した状態で、この調節ロッド17aに対する相対回転を可能な状態、且つ、幅方向(この調節ロッド17aの軸方向)の相対変位を可能な状態に外嵌されている。

又、組み付け状態に於いて、前記各幅狭凸部42a、42aの前側面を、前記チルト調節用長孔15bの前側縁と近接対向させると共に、前記各幅狭凸部42b、42bの後側面を、前記他方のチルト調節用長孔15bの後側縁と近接対向させている(図4参照)。尚、前記アンロック状態と、前記ステアリングホイール1を調節後の位置に保持可能な状態(ロック状態)との間を移行する際の前記被駆動側カム37の幅方向の変位に拘わらず、前記各幅狭凸部42a、42bが前記他方のチルト調節用長孔15bの内側に配置される様に、これら各幅狭凸部42a、42bの高さを規制している。

又、前記各幅広凸部41a、41aの幅方向内端面(先端面)の前半部を、前記他方の支持板部22bの幅方向外側面のうちの前記他方のチルト調節用長孔15bの前側縁に隣接する部分に当接又は隙間を介して幅方向に対向させると共に、前記各幅広凸部41b、41bの幅方向内端面(先端面)の後半部を、前記他方の支持板部22bの幅方向外側面のうちの前記他方のチルト調節用長孔15bの後側縁に隣接する部分に当接させている。

又、組み付け状態に於いて、前記各幅狭凸部42a、42aの前側面を、前記チルト調節用長孔15bの前側縁と近接対向させると共に、前記各幅狭凸部42b、42bの後側面を、前記他方のチルト調節用長孔15bの後側縁と近接対向させている(図4参照)。尚、前記アンロック状態と、前記ステアリングホイール1を調節後の位置に保持可能な状態(ロック状態)との間を移行する際の前記被駆動側カム37の幅方向の変位に拘わらず、前記各幅狭凸部42a、42bが前記他方のチルト調節用長孔15bの内側に配置される様に、これら各幅狭凸部42a、42bの高さを規制している。

又、前記各幅広凸部41a、41aの幅方向内端面(先端面)の前半部を、前記他方の支持板部22bの幅方向外側面のうちの前記他方のチルト調節用長孔15bの前側縁に隣接する部分に当接又は隙間を介して幅方向に対向させると共に、前記各幅広凸部41b、41bの幅方向内端面(先端面)の後半部を、前記他方の支持板部22bの幅方向外側面のうちの前記他方のチルト調節用長孔15bの後側縁に隣接する部分に当接させている。

一方、前記駆動側カム38は、例えば、焼結金属製で、前記調節ロッド17aを挿通する為の中心孔を有し、全体を略八角形板状としている。本例の場合、前記駆動側カム38の中心孔の内周面を、前記調節ロッド17aのカム部33の外周面と非円形嵌合可能な形状としている。又、前記駆動側カム38の幅方向内側面(図1の右側面)には、周方向に関する凹凸面である、駆動側カム面が形成されている。又、前記駆動側カム38の幅方向外側面には、幅方向外側に突出した駆動側係合凸部43が設けられている。この様な駆動側カム38は、前記中心孔に、前記調節ロッド17aの軸方向他端寄り部分の外周面(前記カム部33の一部)を非円形嵌合した状態で組み付けられている。又、この状態で、前記駆動側係合凸部43を、前記調節レバー23の基端部に設けられたレバー側通孔44に係合させている。この様にして、前記駆動側カム38を、前記調節レバー23と一体的に回転可能としている。

尚、前記駆動側カム38の中心孔に、前記調節ロッド17aの軸方向他端寄り部分を圧入する事で、これら駆動側カム38と調節ロッド17aとを一体的に回転可能とする事もできる。

以上の様な構成により前記調節レバー23と、前記駆動側カム38と、前記調節ロッド17aとを、一体的に回転可能な状態に組み付けている。

尚、前記駆動側カム38の中心孔に、前記調節ロッド17aの軸方向他端寄り部分を圧入する事で、これら駆動側カム38と調節ロッド17aとを一体的に回転可能とする事もできる。

以上の様な構成により前記調節レバー23と、前記駆動側カム38と、前記調節ロッド17aとを、一体的に回転可能な状態に組み付けている。

又、前記ロック機構39は、第一の固定側歯部45aと、第二の固定側歯部46aと、可動側ロック部材47と、前記調節ロッド17aに設けられたカム部33とにより構成されている。この様なロック機構39は、ロック状態に於ける、前記調節ロッド17aの上下方向の変位を、凹凸係合により規制する為のものである。

前記第一、第二の固定側歯部45a、46aはそれぞれ、前記他方の支持板部22bの幅方向外側面に、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向(上下方向)と平行(チルト調節用長孔の形成方向と平行とは、後述する様に、ロック状態で前記第一、第二の固定側歯部45a、46aと、前記可動側ロック部材47の第一、第二の可動側歯部57、60とが凹凸係合する事により、前記ステアリングホイール1の上下方向に関する保持力を大きくする事ができる限り略平行な状態も含む。以下、同じ)な方向に交互に形成された複数の凹凸部により構成されている。

前記第一、第二の固定側歯部45a、46aはそれぞれ、前記他方の支持板部22bの幅方向外側面に、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向(上下方向)と平行(チルト調節用長孔の形成方向と平行とは、後述する様に、ロック状態で前記第一、第二の固定側歯部45a、46aと、前記可動側ロック部材47の第一、第二の可動側歯部57、60とが凹凸係合する事により、前記ステアリングホイール1の上下方向に関する保持力を大きくする事ができる限り略平行な状態も含む。以下、同じ)な方向に交互に形成された複数の凹凸部により構成されている。

具体的には、本例の場合、前記他方の支持板部22bの幅方向外側面のうち、前記他方のチルト調節用長孔15bよりも前側部分と後側部分との2箇所位置に、この他方のチルト調節用長孔15bの形成方向と平行に、且つ、幅方向外方に突出した状態で1対の上下方向凸部48a、48bを形成している。組み付け状態に於いて、これら1対の上下方向凸部48a、48bの幅方向外側面には、前記被駆動側カム37の幅方向内側面が当接している。そして、これら1対の上下方向凸部48a、48bのうちの一方(前方)の上下方向凸部48aの後側面に、前記第一の固定側歯部45aを形成すると共に、同じく他方(後方)の上下方向凸部48bの前側面に、前記第二の固定側歯部46aを形成している。尚、図7〜9に示す様に、前記他方の支持板部22bと別体に設けた板状部材の前後方向両端部に1対の上下方向凸部48a、48bを形成し、これら1対の上下方向凸部48a、48bの後側面及び前側面に前記第一、第二の固定側歯部45a、46aを形成する事もできる。この様な構成を採用した場合には、この板状部材を前記他方の支持板部22bに対して溶接により固定する。

本例の場合、前記第一、第二の固定側歯部45a、46aを構成する各凸部49a、49bはそれぞれ、上下方向に関する傾斜方向を同じとしている。具体的には、本例の場合、図3に示す様に、前記第一、第二の固定側歯部45a、46aを構成する各凸部49a、49bの基端部の上下方向中央位置X1と、同じく先端部の上下方向中央位置X2とを通り且つ前記調節ロッド17aの軸方向に平行な仮想平面P45a、P46aを、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向(上下方向)に直交する仮想平面上に存在させている。又、前記各凸部49a、49bは、前記仮想平面P45a、P46aに関して対称な形状を有している。

前記可動側ロック部材47は、弾性を有する金属板製で、枠部50と、1対の連続部51a、51bと、1対の拡幅可能部52a、52bとを有している。

このうちの枠部50は、組み付け状態に於いて、幅方向外側から見た形状が矩形枠状の板状部材であり、下方に配置される下側枠部53と、上側に配置される上側枠部54と、前側に配置される前側枠部55と、後側に配置される後側枠部56とにより構成されている。

このうちの枠部50は、組み付け状態に於いて、幅方向外側から見た形状が矩形枠状の板状部材であり、下方に配置される下側枠部53と、上側に配置される上側枠部54と、前側に配置される前側枠部55と、後側に配置される後側枠部56とにより構成されている。

前記1対の連続部51a、51bは、前記枠部50と前記1対の拡幅可能部52a、52bとを連続している。

具体的には、本例の場合、前記1対の連続部51a、51bのうちの一方(前方)の連続部51aは、下端縁を前記下側枠部53の上端縁の前後方向中間部の前端寄り部分に連続している。この様な一方の連続部51aは、上方に向かうほど幅方向内側に向かう方向に傾斜している。又、この一方の連続部51aの上端縁は、前記1対の拡幅可能部52a、52bのうちの一方(前方)の拡幅可能部52aの下端縁に連続している。

具体的には、本例の場合、前記1対の連続部51a、51bのうちの一方(前方)の連続部51aは、下端縁を前記下側枠部53の上端縁の前後方向中間部の前端寄り部分に連続している。この様な一方の連続部51aは、上方に向かうほど幅方向内側に向かう方向に傾斜している。又、この一方の連続部51aの上端縁は、前記1対の拡幅可能部52a、52bのうちの一方(前方)の拡幅可能部52aの下端縁に連続している。

前記1対の連続部51a、51bのうちの他方(後方)の連続部51bは、上端縁を前記上側枠部54の下端縁の前後方向中間部の後端寄り部分に連続している。この様な他方の連続部51bは、下方に向かうほど幅方向内側に向かう方向に傾斜している。又、この他方の連続部51bの下端縁は、前記1対の拡幅可能部52a、52bのうちの他方(後方)の拡幅可能部52bの上端縁に連続している。

前記1対の拡幅可能部52a、52bは、それぞれが前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向に長い板状部材であり、前後方向に離隔し且つ互いに平行な状態で配置されている。

この様な一方の拡幅可能部52aは、下端縁が前記一方の連続部51aの上端縁に連続しており、前記枠部50に対して幅方向内側にオフセットした状態で設けられている。又、前記一方の拡幅可能部52aの前端面には、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向に交互に形成された複数の凹凸部により構成された第一の可動側歯部57が形成されている。この様な第一の可動側歯部57は、前記第一の固定側歯部45aと前後方向に対向している。又、前記一方の拡幅可能部52aの後端面には、アンロック状態(自由状態)で、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向に平行な平坦面状の第一の被押圧面58が形成されている。更に、前記一方の拡幅可能部52aの上下方向に離隔した2箇所位置に、この一方の拡幅可能部52aを幅方向に貫通し且つ幅方向から見た形状が矩形状の1対の貫通孔59a、59aが形成されている。

この様な一方の拡幅可能部52aは、下端縁が前記一方の連続部51aの上端縁に連続しており、前記枠部50に対して幅方向内側にオフセットした状態で設けられている。又、前記一方の拡幅可能部52aの前端面には、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向に交互に形成された複数の凹凸部により構成された第一の可動側歯部57が形成されている。この様な第一の可動側歯部57は、前記第一の固定側歯部45aと前後方向に対向している。又、前記一方の拡幅可能部52aの後端面には、アンロック状態(自由状態)で、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向に平行な平坦面状の第一の被押圧面58が形成されている。更に、前記一方の拡幅可能部52aの上下方向に離隔した2箇所位置に、この一方の拡幅可能部52aを幅方向に貫通し且つ幅方向から見た形状が矩形状の1対の貫通孔59a、59aが形成されている。

又、前記他方の拡幅可能部52bは、上端縁が前記他方の連続部51bの下端縁に連続しており、前記枠部50に対して幅方向内側にオフセットした状態で設けられている。又、前記他方の拡幅可能部52bの後端面には、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向に交互に形成された複数の凹凸部により構成された第二の可動側歯部60が形成されている。この様な第二の可動側歯部60は、前記第二の固定側歯部46aと前後方向に対向している。又、前記他方の拡幅可能部52bの後端面に、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向に平行な平坦面状の第二の被押圧面61が形成されている。更に、前記他方の拡幅可能部52bの上下方向に離隔した2箇所位置に、この他方の拡幅可能部52bを幅方向に貫通し、幅方向から見た形状が矩形状の1対の貫通孔59b、59bが形成されている。

以上の様な構成を有する前記1対の拡幅可能部52a、52bの厚さ寸法は、前記他方の支持板部22bの1対の上下方向凸部48a、48bの高さ寸法よりも小さい。

又、前記可動側ロック部材47を、前記他方の支持板部22bと前記被駆動側カム37との間に組み付ける以前の自由状態に於ける、前記第一の被押圧面58と前記第二の被押圧面61との距離(隙間)は、前記カム部33を構成する1対の平坦面部35a、35b同士の距離とほぼ同じである(僅かに小さい)。

以上の様な構成を有する前記1対の拡幅可能部52a、52bの厚さ寸法は、前記他方の支持板部22bの1対の上下方向凸部48a、48bの高さ寸法よりも小さい。

又、前記可動側ロック部材47を、前記他方の支持板部22bと前記被駆動側カム37との間に組み付ける以前の自由状態に於ける、前記第一の被押圧面58と前記第二の被押圧面61との距離(隙間)は、前記カム部33を構成する1対の平坦面部35a、35b同士の距離とほぼ同じである(僅かに小さい)。

本例の場合、前記第一の可動側歯部57及び前記第二の可動側歯部60は、前記第一、第二の固定側歯部45a、46aと噛合可能な形状を有しており、前記第一の可動側歯部57及び前記第二の可動側歯部60を構成する各凸部62a、62bはそれぞれ、上下方向に関する傾斜方向を同じとしている(図3参照)。

具体的には、本例の場合、図3に示す様に、前記第一、第二の可動側歯部57、60を構成する各凸部62a、62bの基端部の上下方向中央位置Y1と、同じく先端部の上下方向中央位置Y2とを通り且つ前記調節ロッド17aの軸方向に平行な仮想平面P57、P60とを、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向(上下方向)に直交する仮想平面β上に存在させている。又、前記各凸部62a、62bは、前記仮想平面P57、P60に関して対称な形状を有している。

具体的には、本例の場合、図3に示す様に、前記第一、第二の可動側歯部57、60を構成する各凸部62a、62bの基端部の上下方向中央位置Y1と、同じく先端部の上下方向中央位置Y2とを通り且つ前記調節ロッド17aの軸方向に平行な仮想平面P57、P60とを、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向(上下方向)に直交する仮想平面β上に存在させている。又、前記各凸部62a、62bは、前記仮想平面P57、P60に関して対称な形状を有している。

以上の様な構成を有する可動側ロック部材47は、前記第一の被押圧面58と前記第二の被押圧面61との間に、前記調節ロッド17aのカム部33を挿通した状態で組み付けられている。この状態で、前記第一の被押圧面58を前記カム部33の平坦面部35aに弾性的に当接させると共に、前記第二の被押圧面61をこのカム部33の平坦面部35bに弾性的に当接させている。又、前記一方の拡幅可能部52aの1対の貫通孔59a、59aの内側に、前記被駆動側カム37の各幅広凸部41a、41aを挿通すると共、前記他方の拡幅可能部52bの1対の貫通孔59b、59bの内側に、前記被駆動側カム37の各幅広凸部41b、41bを挿通している。又、アンロック状態に於いて、前記各貫通孔59a、59aの後側縁と、前記各幅広凸部41a、41aの後側面との間には、前後方向隙間63a、63aが存在している。一方、前記各貫通孔59b、59bの前側縁と、前記各幅広凸部41b、41bの前側面との間には、前後方向隙間63b、63bが存在している。

尚、本例の場合、アンロック状態に於いて、前記カム部33の1対の平坦面部35a、35bはそれぞれ、前記第一、第二の被押圧面58、61のうち、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向(上下方向)に関する、前記第一、第二の被押圧面58、61(前記一方、他方の拡幅可能部52a、52b)の中心位置(本例の場合、上下方向中心位置)を含んだ部分と当接している。

尚、本例の場合、アンロック状態に於いて、前記カム部33の1対の平坦面部35a、35bはそれぞれ、前記第一、第二の被押圧面58、61のうち、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向(上下方向)に関する、前記第一、第二の被押圧面58、61(前記一方、他方の拡幅可能部52a、52b)の中心位置(本例の場合、上下方向中心位置)を含んだ部分と当接している。

又、前記1対の拡幅可能部52a、52bは、前記他方の支持板部22bの幅方向外側面と、前記被駆動側カム37の幅方向内側面との間に配置されている。この様にして、前記1対の拡幅可能部52a、52bの、幅方向の抜け止めを図っている。又、本例の場合、これら1対の拡幅可能部52a、52bの厚さ寸法を、前記他方の支持板部22bの1対の上下方向凸部48a、48bの高さ寸法よりも小さくしている。この為、前記1対の拡幅可能部52a、52bの幅方向外側面と前記被駆動側カム37の幅方向内側面との間、又は、前記1対の拡幅可能部52a、52bの幅方向内側面と前記他方の支持板部22bの幅方向外側面との間に、幅方向に関する僅かな隙間が存在している。

尚、前記枠部50は、前記被駆動側カム37を囲む様に配置されている。

尚、前記枠部50は、前記被駆動側カム37を囲む様に配置されている。

次に、本例のステアリングホイールの位置調節装置の動作に就いて説明する。

前記ステアリングホイール1の上下位置及び前後位置を調節後の位置に保持可能な状態(ロック状態)とする際には、前記ステアリングホイール1の位置を調節可能な状態(アンロック状態)の前記調節レバー23を、所定方向(一般的には上方)に揺動させる。これにより、前記カム装置の軸方向寸法を拡げる事で、前記被駆動側カム37と前記押圧プレート25との間隔を縮める。この結果、前記インナコラム19aの外周面と前記アウタコラム18aの内周面との接触部に作用する摩擦力、及び、前記変位ブラケット13aを構成する1対の被挟持部21a、21aの幅方向外側面と、前記支持ブラケット14aを構成する1対の支持板部22a、22bの幅方向内側面との接触部に作用する摩擦力、及び、これら1対の支持板部22a、22bの幅方向外側面と、前記被駆動側カム37及び前記押圧プレート25の幅方向内側面との接触部に作用する摩擦力が、それぞれ増加して、ロック状態となる。

前記ステアリングホイール1の上下位置及び前後位置を調節後の位置に保持可能な状態(ロック状態)とする際には、前記ステアリングホイール1の位置を調節可能な状態(アンロック状態)の前記調節レバー23を、所定方向(一般的には上方)に揺動させる。これにより、前記カム装置の軸方向寸法を拡げる事で、前記被駆動側カム37と前記押圧プレート25との間隔を縮める。この結果、前記インナコラム19aの外周面と前記アウタコラム18aの内周面との接触部に作用する摩擦力、及び、前記変位ブラケット13aを構成する1対の被挟持部21a、21aの幅方向外側面と、前記支持ブラケット14aを構成する1対の支持板部22a、22bの幅方向内側面との接触部に作用する摩擦力、及び、これら1対の支持板部22a、22bの幅方向外側面と、前記被駆動側カム37及び前記押圧プレート25の幅方向内側面との接触部に作用する摩擦力が、それぞれ増加して、ロック状態となる。

次に、前記ロック機構39の動作に就いて説明する。

上述の動作の際、前記調節レバー23の揺動に伴い前記調節ロッド17aが回転すると、この調節ロッド17aのカム部33が、前記1対の拡幅可能部52a、52b同士の間で、図2の(a)→(b)→(c)に示す様に回転する。このうちの図2(a)→(b)に移行する際、前記カム部33の回転に伴い、前記第一の被押圧面58のうちのこの第一の被押圧面58(前記一方の拡幅可能部52a)の上下方向中心位置よりも上方(前記一方の連続部51aから遠い側)部分が、前記カム部33の1対の平坦面部35a、35bのうちの一方(図2の左方)の平坦面部35aの上端部に押圧される。すると、この押圧に伴い、前記一方の拡幅可能部52aが、前記一方の連続部51aを中心に、前記他方の拡幅可能部52bから離れる方向(図2の反時計方向)に弾性的に揺動する(弾性変位する)。そして、図2(b)に示す様に、前記第一の固定側歯部45aの上端寄り部分と、前記第一の可動側歯部57の上端部とが噛合(凹凸係合)する。

上述の動作の際、前記調節レバー23の揺動に伴い前記調節ロッド17aが回転すると、この調節ロッド17aのカム部33が、前記1対の拡幅可能部52a、52b同士の間で、図2の(a)→(b)→(c)に示す様に回転する。このうちの図2(a)→(b)に移行する際、前記カム部33の回転に伴い、前記第一の被押圧面58のうちのこの第一の被押圧面58(前記一方の拡幅可能部52a)の上下方向中心位置よりも上方(前記一方の連続部51aから遠い側)部分が、前記カム部33の1対の平坦面部35a、35bのうちの一方(図2の左方)の平坦面部35aの上端部に押圧される。すると、この押圧に伴い、前記一方の拡幅可能部52aが、前記一方の連続部51aを中心に、前記他方の拡幅可能部52bから離れる方向(図2の反時計方向)に弾性的に揺動する(弾性変位する)。そして、図2(b)に示す様に、前記第一の固定側歯部45aの上端寄り部分と、前記第一の可動側歯部57の上端部とが噛合(凹凸係合)する。

一方、図2(a)→(b)に移行する際、前記カム部33の回転に伴い、前記第二の被押圧面61のうちのこの第二の被押圧面61(前記他方の拡幅可能部52b)の上下方向中心位置よりも下方(前記他方の連続部51bから遠い側)部分が、前記カム部33の1対の平坦面部35a、35bのうちの他方(図2の右方)の平坦面部35bの下端部に押圧される。すると、この押圧に伴い、前記他方の拡幅可能部52bが、前記他方の連続部51bを中心に、前記一方の拡幅可能部52aから離れる方向(図2の反時計方向)に弾性的に揺動する(弾性変位する)。そして、図2(b)に示す様に、前記第二の固定側歯部46aの下端寄り部分と、前記第二の可動側歯部60の下端部とが噛合(凹凸係合)する。

又、上述の状態から更に前記カム部33が回転して、図2(b)→(c)に移行する際、このカム部33の回転に伴い、このカム部33と前記第一の被押圧面58との当接部(この第一の被押圧面58が押圧される位置)が、この第一の被押圧面58(前記一方の拡幅可能部52a)の上下方向中心位置に近付く方向(下方)に変位する。この様な当接部の変位に伴い、前記一方の拡幅可能部52aの変位が、上述の様な前記一方の連続部51aを中心とする揺動から、前方への平行移動へと変化する。別の言い方をすれば、前記一方の拡幅可能部52aが、図2(b)に示す状態から、前記第一の固定側歯部45aの上端寄り部分と、前記第一の可動側歯部57の上端部との噛合部を中心として、図2(b)の時計方向に揺動する。この結果、前記第一の固定側歯部45aと前記第一の可動側歯部57とがこの第一の可動側歯部57の全長に亙り噛合(凹凸係合)する。別の言い方をすれば、前記第一の固定側歯部45aを構成する各凸部49a、49aと、前記第一の可動側歯部57を構成する各凸部62a、62aとが、上下方向に重畳する。

一方、図2(b)→(c)に移行する際、このカム部33の回転に伴い、このカム部33と前記第二の被押圧面61との当接部(この第二の被押圧面61が押圧される位置)が、この第二の被押圧面61(前記他方の拡幅可能部52b)の上下方向中心位置に近付く方向(上方)に変位する。この様な当接部の変位に伴い、前記他方の拡幅可能部52bの変位が、上述の様な前記他の連続部51bを中心とする揺動から、後方への平行移動へと変化する。別の言い方をすれば、前記他方の拡幅可能部52bが、図2(b)に示す状態から、前記第二の固定側歯部46aの下端寄り部分と、前記第二の可動側歯部60の下端部との噛合部を中心として、図2(b)の時計方向に揺動する。この結果、前記第二の固定側歯部46aと前記第二の可動側歯部60とがこの第二の可動側歯部60の全長に亙り噛合(凹凸係合)する。別の言い方をすれば、前記第二の固定側歯部46aを構成する各凸部49b、49bと、前記第二の可動側歯部60を構成する各凸部62b、62bとが、上下方向に重畳する。

尚、上述の様に、図2(b)→(c)に移行する際の前記一方、他方の拡幅可能部52a、52bの変位に伴い、前記枠部50は、この枠部50を構成する上側枠部54が後方へ、同じく下側枠部53が前方へ弾性変位する{前側枠部55及び後側枠部56が、図2(b)時計方向に回転する}事により、全体が平行四辺形状に弾性変形する。

以上の様に、本例の場合、図2(a)→(b)に移行する際の前記一方、他方の拡幅可能部52a、52bの変位(揺動)の方向と、図2(b)に示す状態から図2(c)に示す状態に移行する際の前記一方、他方の拡幅可能部52a、52bの変位(揺動)の方向が異なる為、図2(b)に示す状態で、前記第一の固定側歯部45aの上端寄り部分(前記第二の固定側歯部46aの下端寄り部分)に形成された各凸部49a、49a(49b、49b)の先端部と、前記第一の可動側歯部57の上端部(前記第二の可動側歯部60の下端部)に形成された各凸部62a、62a(62b、62b)の先端部とが当接して、正常に噛合できていない場合でも、図2(b)に示す状態から図2(c)に示す状態に移行する際に、正常に噛合させる事ができる。

以上の様に、本例の場合、図2(a)→(b)に移行する際の前記一方、他方の拡幅可能部52a、52bの変位(揺動)の方向と、図2(b)に示す状態から図2(c)に示す状態に移行する際の前記一方、他方の拡幅可能部52a、52bの変位(揺動)の方向が異なる為、図2(b)に示す状態で、前記第一の固定側歯部45aの上端寄り部分(前記第二の固定側歯部46aの下端寄り部分)に形成された各凸部49a、49a(49b、49b)の先端部と、前記第一の可動側歯部57の上端部(前記第二の可動側歯部60の下端部)に形成された各凸部62a、62a(62b、62b)の先端部とが当接して、正常に噛合できていない場合でも、図2(b)に示す状態から図2(c)に示す状態に移行する際に、正常に噛合させる事ができる。

以上の様にして、ロック状態に於ける前記ステアリングホイール1の上下方向位置を、前記第一、第二の固定側歯部45a、46aと、前記第一、第二の可動側歯部57、60との凹凸係合により強固に固定している。

ロック状態からアンロック状態に切り替える際には、前記調節レバー23を前記所定方向とは反対方向(一般的には下方)に揺動させる事により、前記カム装置の軸方向寸法を縮める事で、前記被駆動側カム37と前記押圧プレート25との間隔を拡げる。これにより、前記各摩擦力が小さくなる。又、前記調節レバー23の揺動に伴い前記調節ロッド17aが回転すると、この調節ロッド17aのカム部33が、前記1対の拡幅可能部52a、52b同士の間で、図2の(c)→(b)→(a)に示す様に回転する。この回転に伴い、前記1対の拡幅可能部52a、52bは、前記1対の連続部51a、51bを中心に、互いに近づく方向に揺動する。そして、前記第一、第二の固定側歯部45a、46aと、前記第一、第二の可動側歯部57、60との噛合(凹凸係合)が解除される。この状態で、前記調節ロッド17aが、前記1対のチルト調節用長孔15a、15b及び前記1対のテレスコ調節用長孔16a、16bの内側で変位できる範囲内で、前記ステアリングホイール1の位置を調節可能な状態となる。尚、アンロック状態からロック状態に切り替わる際、前記各カム側係合凸部40a、40bと、前記1対の拡幅可能部52a、52bに形成された貫通孔59a、59bとの位置関係は、図2の(a)→(b)→(c)に示す様に変化する。即ち、ロック状態に於いて、前記各貫通孔59a、59aの前側縁と、前記各幅広凸部41a、41aの前側面との間には、前後方向隙間が存在している。一方、前記各貫通孔59b、59bの後側縁と、前記各幅広凸部41b、41bの後側面との間には、前後方向隙間が存在している。

以上の様な構成を有する本例によれば、ステアリングホイールを調節後の位置に保持可能な状態(ロック状態)に於いて、ステアリングホイールの上下方向に関する位置を強固に保持できる。

即ち、本例の場合、ロック状態に於いて、車体に固定される前記支持ブラケット14aの他方の支持板部22bに設けられた前記第一、第二の固定側歯部45a、46aと前記可動側ロック部材47の第一、第二の可動側歯部57、60とを噛合させている。この様な可動側ロック部材47は、前記各カム側係合凸部40a、40bと前記各貫通孔59a、59bとの係合により前記調節ロッド17aに対して同期した変位を可能に支持されている。この為、例えば、二次衝突の際、前記ステアリングホイール1に上向きの大きな衝撃力が加わった場合でも、前記第一、第二の固定側歯部45a、46aと前記第一、第二の可動側歯部57、60との噛合に基づく大きな保持力により、前記ステアリングホイール1の上下方向への変位(例えば、跳ね上がり)を防止できる。この結果、前記ステアリングホイール1の後方で膨らんだエアバックの位置を適正な位置に保つ事ができ、このエアバッグによる運転者の保護充実を図り易くできる。又、例えば、運転者が車両への乗り降りの際、前記ステアリングホイール1に寄りかかって、このステアリングホイール1に下向きの衝撃的な荷重が作用した場合に、このステアリングホイール1が下方向に変位する事を防止できる。

即ち、本例の場合、ロック状態に於いて、車体に固定される前記支持ブラケット14aの他方の支持板部22bに設けられた前記第一、第二の固定側歯部45a、46aと前記可動側ロック部材47の第一、第二の可動側歯部57、60とを噛合させている。この様な可動側ロック部材47は、前記各カム側係合凸部40a、40bと前記各貫通孔59a、59bとの係合により前記調節ロッド17aに対して同期した変位を可能に支持されている。この為、例えば、二次衝突の際、前記ステアリングホイール1に上向きの大きな衝撃力が加わった場合でも、前記第一、第二の固定側歯部45a、46aと前記第一、第二の可動側歯部57、60との噛合に基づく大きな保持力により、前記ステアリングホイール1の上下方向への変位(例えば、跳ね上がり)を防止できる。この結果、前記ステアリングホイール1の後方で膨らんだエアバックの位置を適正な位置に保つ事ができ、このエアバッグによる運転者の保護充実を図り易くできる。又、例えば、運転者が車両への乗り降りの際、前記ステアリングホイール1に寄りかかって、このステアリングホイール1に下向きの衝撃的な荷重が作用した場合に、このステアリングホイール1が下方向に変位する事を防止できる。

又、本例の場合、ロック状態に於いて、前記1対の拡幅可能部52a、52bの幅方向外側面と前記被駆動側カム37の幅方向内側面との間、又は、前記1対の拡幅可能部52a、52bの幅方向内側面と前記他方の支持板部22bの幅方向外側面との間に、幅方向の僅かな隙間を存在させている。この為、前記1対の拡幅可能部52a、52bの幅方向両側面と、前記被駆動側カム37の幅方向内側面及び前記他方の支持板部22bの幅方向外側面との間に大きな摩擦力が生じる事はない。この結果、ロック状態からアンロック状態へ移行する際、前記1対の拡幅可能部52a、52bが揺動変位し難くなる事がない。

[実施の形態の第2例]

本発明の実施の形態の第2例に就いて、図10を参照しつつ説明する。本例のステアリングホイールの位置調節装置を構成するロック機構は、第一、第二の固定側歯部45b、46bを構成する凸部49c、49dの構造を、前述した実施の形態の第1例の場合と異ならせている。

即ち、前記第一の固定側歯部45bと前記第二の固定側歯部46bとで、それぞれを構成する凸部49c、49dの上下方向に関する傾斜方向を反対にしている。

具体的には、本例の場合、前記各凸部49c、49cを、これら各凸部49c、49cの基端部の上下方向中央位置X1と、同じく先端部の上下方向中央位置X2とを通り且つ前記調節ロッド17aの軸方向に平行な仮想平面P45bに関して非対称な形状にすると共に、この仮想平面P45bを、他方のチルト調節用長孔15bの形成方向(上下方向)に直交する仮想平面βに対して、後方に向かうほど上方(又は下方)に向かう方向に傾斜させている。

本発明の実施の形態の第2例に就いて、図10を参照しつつ説明する。本例のステアリングホイールの位置調節装置を構成するロック機構は、第一、第二の固定側歯部45b、46bを構成する凸部49c、49dの構造を、前述した実施の形態の第1例の場合と異ならせている。

即ち、前記第一の固定側歯部45bと前記第二の固定側歯部46bとで、それぞれを構成する凸部49c、49dの上下方向に関する傾斜方向を反対にしている。

具体的には、本例の場合、前記各凸部49c、49cを、これら各凸部49c、49cの基端部の上下方向中央位置X1と、同じく先端部の上下方向中央位置X2とを通り且つ前記調節ロッド17aの軸方向に平行な仮想平面P45bに関して非対称な形状にすると共に、この仮想平面P45bを、他方のチルト調節用長孔15bの形成方向(上下方向)に直交する仮想平面βに対して、後方に向かうほど上方(又は下方)に向かう方向に傾斜させている。

一方、前記第二の固定側歯部46bを構成する各凸部49d、49dを、図10に示す状態で、前記第一の固定側歯部45bを構成する各凸部49c、49cと点対称形状(180°回転させると重なる形状)としている。即ち、前記各凸部49d、49dを、これら各凸部49d、49dの基端部の上下方向中央位置X1と、同じく先端部の上下方向中央位置X2とを通り前記調節ロッド17aの軸方向に平行な仮想平面P46bに関して非対称な形状にすると共に、この仮想平面P46bを、前記仮想平面βに対して、前方に向かうほど下方(又は上方)に向かう方向に傾斜させている。

又、第一の可動側歯部57aを、前記第一の固定側歯部45bと噛合可能な形状としている。

具体的には、前記第一の可動側歯部57aを構成する各凸部62c、62cを、これら各凸部62c、62cの基端部の上下方向中央位置Y1と、同じく先端部の上下方向中央位置Y2とを通り前記調節ロッド17aの軸方向に平行な仮想平面P57aに関して非対称な形状にすると共に、この仮想平面P57aを、前記仮想平面βに対して、前方に向かうほど下方(又は上方)に向かう方向に傾斜させている。

具体的には、前記第一の可動側歯部57aを構成する各凸部62c、62cを、これら各凸部62c、62cの基端部の上下方向中央位置Y1と、同じく先端部の上下方向中央位置Y2とを通り前記調節ロッド17aの軸方向に平行な仮想平面P57aに関して非対称な形状にすると共に、この仮想平面P57aを、前記仮想平面βに対して、前方に向かうほど下方(又は上方)に向かう方向に傾斜させている。

一方、第二の可動側歯部60aを、前記第二の固定側歯部46bと噛合可能な形状としている。

具体的には、前記第二の可動側歯部60aを構成する各凸部62d、62dを、これら各凸部62d、62dの基端部の上下方向中央位置Y1と、同じく先端部の上下方向中央位置Y2とを通り且つ前記調節ロッド17aの軸方向に平行な仮想平面P60aに関して非対称な形状にすると共に、この仮想平面P60aを、前記仮想平面βに対して、後方に向かうほど上方(又は下方)に向かう方向に傾斜させている。

具体的には、前記第二の可動側歯部60aを構成する各凸部62d、62dを、これら各凸部62d、62dの基端部の上下方向中央位置Y1と、同じく先端部の上下方向中央位置Y2とを通り且つ前記調節ロッド17aの軸方向に平行な仮想平面P60aに関して非対称な形状にすると共に、この仮想平面P60aを、前記仮想平面βに対して、後方に向かうほど上方(又は下方)に向かう方向に傾斜させている。

この様な本例の構造によれば、前記第二の固定側歯部46bと前記第二の可動側歯部60aとの噛合により、ステアリングホイール1の上方向への変位(例えば、跳ね上がり)を、実施の形態の第1例と比較して、より効果的に防止できると共に、前記第一の固定側歯部45bと前記第一の可動側歯部57aとの噛合により、前記ステアリングホイール1の下方向への変位を実施の形態の第1例と比較して、より効果的に防止できる。

その他の構造及び作用・効果は、前述した実施の形態の第1例の場合と同様である。

その他の構造及び作用・効果は、前述した実施の形態の第1例の場合と同様である。

[実施の形態の第3例]

本発明の実施の形態の第3例に就いて、図11、12を参照しつつ説明する。本例のステアリングホイールの位置調節装置を構成するロック機構39aは、第一、第二の固定側歯部45a、46aと、可動側ロック部材47aと、調節ロッド17aに設けられたカム部33と、被駆動側カム37aに設けられた上側、下側押圧部69、70とにより構成されている。

このうちの第一、第二の固定側歯部45a、46aの構造は、前述した実施の形態の第1例と同様である。

前記可動側ロック部材47aは、枠部50と、1対の連続部51a、51bと、1対の拡幅可能部52c、52dとを有している。

このうちの枠部50及び1対の連続部51a、51bの構造は、前述した実施の形態の第1例と同様である。

前記1対の拡幅可能部52c、52dは、それぞれが他方のチルト調節用長孔15bの形成方向に長い(長手方向がこの他方のチルト調節用長孔15bの形成方向と一致した)板状部材である。この様な1対の拡幅可能部52c、52dは、前後方向に離隔し且つ互いに平行な状態で配置されている。

本発明の実施の形態の第3例に就いて、図11、12を参照しつつ説明する。本例のステアリングホイールの位置調節装置を構成するロック機構39aは、第一、第二の固定側歯部45a、46aと、可動側ロック部材47aと、調節ロッド17aに設けられたカム部33と、被駆動側カム37aに設けられた上側、下側押圧部69、70とにより構成されている。

このうちの第一、第二の固定側歯部45a、46aの構造は、前述した実施の形態の第1例と同様である。

前記可動側ロック部材47aは、枠部50と、1対の連続部51a、51bと、1対の拡幅可能部52c、52dとを有している。

このうちの枠部50及び1対の連続部51a、51bの構造は、前述した実施の形態の第1例と同様である。

前記1対の拡幅可能部52c、52dは、それぞれが他方のチルト調節用長孔15bの形成方向に長い(長手方向がこの他方のチルト調節用長孔15bの形成方向と一致した)板状部材である。この様な1対の拡幅可能部52c、52dは、前後方向に離隔し且つ互いに平行な状態で配置されている。

前記1対の拡幅可能部52c、52dのうちの一方(前方)の拡幅可能部52cは、下端縁が前記1対の連続部51a、51bのうちの一方(前方)の連続部51aの上端縁に連続しており、前記枠部50に対して幅方向内側にオフセットした状態で設けられている。又、前記一方の拡幅可能部52cの前端面には第一の可動側歯部57が形成されている。この様な第一の可動側歯部57は、前記第一の固定側歯部45aと、前後方向に対向している。又、前記一方の拡幅可能部52cの後端面の上下方向中間部には上側から順に上向き傾斜面65aと、第一の被押圧面58aと、下向き傾斜面66aとが形成されている。このうちの上向き傾斜面65aは、後方に向かうほど下方に傾斜した平坦面状である。前記第一の被押圧面58aは、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向に平行な平坦面状である。前記下向き傾斜面66aは、後方に向かうほど上方に傾斜した平坦面状である。

又、前記一方の拡幅可能部52cの上下方向中間部に、この一方の拡幅可能部52cを幅方向に貫通し、幅方向から見た形状が台形状の貫通孔59cが形成されている。具体的には、本例の場合、この貫通孔59cの上側縁は、前方に向かうほど下方に向かう方向に傾斜している。一方、この貫通孔59cの下側縁は、前方に向かうほど上方に向かう方向に傾斜している。尚、前記貫通孔59cの前側縁及び後側縁は、前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向に平行な平坦面状である。

前記1対の拡幅可能部52c、52dのうちの他方(後方)の拡幅可能部52dは、前記一方の拡幅可能部52cと点対称形状(180°回転すると重なる形状)である。この様な他方の拡幅可能部52dは、上端縁が前記1対の連続部51a、51bのうちの他方(後方)の連続部51bの下端縁に連続しており、前記枠部50に対して幅方向内側にオフセットした状態で設けられている。又、前記他方の拡幅可能部52dの後端面には第二の可動側歯部60が形成されている。この様な第二の可動側歯部60は、前記第二の固定側歯部46aと、前後方向に対向している。又、前記他方の拡幅可能部52dの前端面の上下方向中間部には上側から順に上向き傾斜面65bと、第二の被押圧面61aと、下向き傾斜面66bとが形成されている。このうちの上向き傾斜面65bは、後方に向かうほど上方に傾斜した平坦面状である。前記第二の被押圧面61aは、前記チルト調節用長孔15bの形成方向に平行な平坦面状である。前記下向き傾斜面66bは、後方に向かうほど下方に傾斜した平坦面状である。

又、前記他方の拡幅可能部52dの上下方向中間部に、この他方の拡幅可能部52dを幅方向に貫通し、幅方向から見た形状が矩形状の貫通孔59dが形成されている。

又、前記他方の拡幅可能部52dの上下方向中間部に、この他方の拡幅可能部52dを幅方向に貫通し、幅方向から見た形状が矩形状の貫通孔59dが形成されている。

又、本例の場合、被駆動側カム37aの幅方向内側面の径方向中間部の前後方向2箇所位置に、幅方向内側に突出し、幅方向から見た形状が円形状のカム側係合凸部40c、40dが形成されている。

この様な各カム側係合凸部40c、40dは、組み付け状態に於いて、前記各貫通孔59c、59dの内側に配置される。

図11(a)に示すアンロック状態に於いて、前記カム側係合凸部40c、40dのうちの一方(前方)のカム側係合凸部40cの外周面と、前記貫通孔59cの後側縁との間には、前後方向隙間が存在している。又、図11(b)に示すロック状態に於いて、前記一方のカム側係合凸部40cの外周面と、前記貫通孔59cの上側縁及び下側縁との間には、上下方向隙間67a、67bが存在している。

この様な各カム側係合凸部40c、40dは、組み付け状態に於いて、前記各貫通孔59c、59dの内側に配置される。

図11(a)に示すアンロック状態に於いて、前記カム側係合凸部40c、40dのうちの一方(前方)のカム側係合凸部40cの外周面と、前記貫通孔59cの後側縁との間には、前後方向隙間が存在している。又、図11(b)に示すロック状態に於いて、前記一方のカム側係合凸部40cの外周面と、前記貫通孔59cの上側縁及び下側縁との間には、上下方向隙間67a、67bが存在している。

一方、アンロック状態で、前記カム側係合凸部40c、40dのうちの他方(後方)のカム側係合凸部40dの外周面と、前記貫通孔59dの前側縁との間には、前後方向隙間が存在している。又、ロック状態に於いて、前記他方のカム側係合凸部40dの外周面と、前記貫通孔59dの上側縁及び下側縁との間には、上下方向隙間68a、68bが存在している。

又、被駆動側カム37aの幅方向内側面の径方向内端寄り部分で、円周方向に関して前記各カム側係合凸部40c、40dの間となる2箇所位置に、前記上側押圧部69と、前記下側押圧部70とを設けている。本例の場合、これら上側押圧部69及び下側押圧部70が、特許請求の範囲に記載した押圧部材に相当する。

このうちの上側押圧部69は、円周方向から見た形状が略台形状で、前記被駆動側カム37aの幅方向内側面から幅方向内側に突出した状態で形成されている。

前記上側押圧部69の下面は、前後方向中間部が最も上方に凹んだ曲面状である。具体的には、この下面は、調節ロッド17aに形成されたカム部33の一方(上方)の押圧曲面部36aに沿う形状(前記下面の曲率半径が、この一方の押圧曲面部36aの曲率半径よりも僅かに大きい形状)をしている。又、前記上側押圧部69の前面は、前方に向かうほど上方に向かう方向に傾斜した傾斜面である。更に、前記上側押圧部69の後面は、後方に向かうほど上方に向かう方向に傾斜した傾斜面である。

このうちの上側押圧部69は、円周方向から見た形状が略台形状で、前記被駆動側カム37aの幅方向内側面から幅方向内側に突出した状態で形成されている。

前記上側押圧部69の下面は、前後方向中間部が最も上方に凹んだ曲面状である。具体的には、この下面は、調節ロッド17aに形成されたカム部33の一方(上方)の押圧曲面部36aに沿う形状(前記下面の曲率半径が、この一方の押圧曲面部36aの曲率半径よりも僅かに大きい形状)をしている。又、前記上側押圧部69の前面は、前方に向かうほど上方に向かう方向に傾斜した傾斜面である。更に、前記上側押圧部69の後面は、後方に向かうほど上方に向かう方向に傾斜した傾斜面である。

前記下側押圧部70は、円周方向から見た形状が、前記上側押圧部69と上下方向に関して対称な略台形状で、前記被駆動側カム37aの幅方向内側面から幅方向内側に突出した状態で形成されている。

本例の場合、図11(a)に示すアンロック状態に於いて、前記上側押圧部69の下面が、前記一方の押圧曲面部36aと上下方向に当接乃至近接対向すると共に、前記下側押圧部70の上面が、前記他方の押圧曲面部36bと上下方向に当接乃至近接対向している。

又、前記上側押圧部69の前面が前記一方の拡幅可能部52cの上向き傾斜面65aと、同じく後面が前記他方の拡幅可能部52dの上向き傾斜面65bと、それぞれ当接乃至近接対向している。

一方、前記下側押圧部70の前面が前記一方の拡幅可能部52cの下向き傾斜面66aと、同じく後面が前記他方の拡幅可能部52dの下向き傾斜面66bと、それぞれ当接乃至近接対向している。

又、前記上側押圧部69の前面が前記一方の拡幅可能部52cの上向き傾斜面65aと、同じく後面が前記他方の拡幅可能部52dの上向き傾斜面65bと、それぞれ当接乃至近接対向している。

一方、前記下側押圧部70の前面が前記一方の拡幅可能部52cの下向き傾斜面66aと、同じく後面が前記他方の拡幅可能部52dの下向き傾斜面66bと、それぞれ当接乃至近接対向している。

又、前記上側押圧部69の幅方向内側面には、前後方向寸法が、前記他方のチルト調節用長孔15bの前後方向寸法よりも僅かに小さい上側ガイド凸部71が形成されている。

一方、前記下側押圧部70の幅方向内側面には、前後方向寸法が、前記他方のチルト調節用長孔15bの前後方向寸法よりも僅かに小さい下側ガイド凸部72が形成されている。

この様な上側ガイド凸部71及び下側ガイド凸部72は、前記他方のチルト調節用長孔15bの内側に挿入されている。この構成により、前記他方のチルト調節用長孔15bに対する、前記被駆動側カム37aの上下方向変位をガイドしている。

一方、前記下側押圧部70の幅方向内側面には、前後方向寸法が、前記他方のチルト調節用長孔15bの前後方向寸法よりも僅かに小さい下側ガイド凸部72が形成されている。

この様な上側ガイド凸部71及び下側ガイド凸部72は、前記他方のチルト調節用長孔15bの内側に挿入されている。この構成により、前記他方のチルト調節用長孔15bに対する、前記被駆動側カム37aの上下方向変位をガイドしている。

図11(a)に示すアンロック状態から図11(b)に示すロック状態に切り替える際の動作は、前述した実施の形態の第1例と同様である。

特に本例の場合、ロック状態で、前記上側押圧部69の前面と、前記一方の拡幅可能部52cの上向き傾斜面65aとの間、及び、前記下側押圧部70の前面とこの一方の拡幅可能部52cの下向き傾斜面66aとの間に、上下方向隙間73a、73bが存在している。又、前記上側押圧部69の後面と、前記他方の拡幅可能部52dの上向き傾斜面65bとの間、及び、前記下側押圧部70の後面と前記他方の拡幅可能部52dの下向き傾斜面66bとの間に、上下方向隙間74a、74bが存在している。そして、前記上下方向隙間73a、74a及び前記上下方向隙間73b、74bの上下方向寸法を、前記上下方向隙間67a、68aの上下方向寸法よりも小さくしている。

特に本例の場合、ロック状態で、前記上側押圧部69の前面と、前記一方の拡幅可能部52cの上向き傾斜面65aとの間、及び、前記下側押圧部70の前面とこの一方の拡幅可能部52cの下向き傾斜面66aとの間に、上下方向隙間73a、73bが存在している。又、前記上側押圧部69の後面と、前記他方の拡幅可能部52dの上向き傾斜面65bとの間、及び、前記下側押圧部70の後面と前記他方の拡幅可能部52dの下向き傾斜面66bとの間に、上下方向隙間74a、74bが存在している。そして、前記上下方向隙間73a、74a及び前記上下方向隙間73b、74bの上下方向寸法を、前記上下方向隙間67a、68aの上下方向寸法よりも小さくしている。

以上の様な構成を有する本例の場合、二次衝突の際、前記ステアリングホイール1に上向きの大きな衝撃力が加わり、アウタコラム18aを介して前記調節ロッド17aが上方に変位すると、この調節ロッド17aと共に、前記被駆動側カム37aが上方に変位する。一方、前記可動側ロック部材47aは、前記各上下方向隙間67a、68aが存在している間は上方に変位しない。そして、これら各上下方向隙間67a、68aが消失するより前に、前記各上下方向隙間73b、74bが消失して、前記下側押圧部70の前面及び後面が、前記1対の拡幅可能部52c、52dの下向き傾斜面66a、66bに当接する。ここから更に、前記調節ロッド17aが上方に変位すると、前記下側押圧部70の前面及び後面が前記各下向き傾斜面66a、66bを押圧する力の前後方向の成分に基づいて、前記1対の拡幅可能部52c、52d同士が、互いに離れる方向に押圧される。この結果、前記第一、第二の固定側歯部45a、46aと前記第一、第二の可動側歯部57、60との噛合部の係合を強化する事ができる。

尚、前記ステアリングホイール1に対して下向きの衝撃的な荷重が作用した場合は、前記上側押圧部69の前面及び後面が、前記1対の拡幅可能部52c、52dの上向き傾斜面65a、65bを押圧して、これら1対の拡幅可能部52c、52d同士が、互いに離れる方向に押圧される。

又、本例の場合、前記一方の拡幅可能部52cに形成した貫通孔59cの上側縁を、前方に向かうほど下方に向かう方向に傾斜させると共に、下側縁を、前方に向かうほど上方に向かう方向に傾斜させている。この為、ロック状態に於いて、前記調節ロッド17aが上下方向に変位して、前記一方のカム側係合凸部40cが、前記貫通孔59cの上側縁又は下側縁に当接した際、このカム側係合凸部40cから、前記一方の拡幅可能部52cに対して、前記他方の拡幅可能部52dから離れる方向(前記第一の固定側歯部45aに近付く方向)の押圧力を付与する事ができる。この結果、前記第一の固定側歯部45aと前記第一の可動側歯部57との噛合部の係合を強化する事ができる。

尚、前記他方の拡幅可能部52dの貫通孔59dに関しても、台形状にすれば上述の作用・効果を得る事ができる。又、前記各貫通孔59c、59dの形状は、本例の形状に限定されるものではない。例えば、幅方向から見た形状を円形にする事もできる。

その他の構造及び作用・効果は、前述した実施の形態の第1例の場合と同様である。

尚、前記他方の拡幅可能部52dの貫通孔59dに関しても、台形状にすれば上述の作用・効果を得る事ができる。又、前記各貫通孔59c、59dの形状は、本例の形状に限定されるものではない。例えば、幅方向から見た形状を円形にする事もできる。

その他の構造及び作用・効果は、前述した実施の形態の第1例の場合と同様である。

[実施の形態の第4例]

本発明の実施の形態の第4例に就いて、図13、14を参照しつつ説明する。

本例のステアリングホイールの位置調節装置を構成するロック機構39bの場合、可動側ロック部材47bを構成する1対の拡幅可能部52c、52dのうちの一方(前方)の拡幅可能部52cの後端部(カム部33側の端部)に、この後端部から幅方向内側に折り返した第一の折り返し部75を形成している。一方、前記1対の拡幅可能部52c、52dのうちの他方(後方)の拡幅可能部52dの前端部(カム部33側の端部)に、この前端部から幅方向内側に折り返した第二の折り返し部76を形成している。

前記第一、第二の折り返し部75、76はそれぞれ、幅方向内側に向かうほど互いに離れる(前記カム部33から離れる)方向に湾曲している。

本発明の実施の形態の第4例に就いて、図13、14を参照しつつ説明する。

本例のステアリングホイールの位置調節装置を構成するロック機構39bの場合、可動側ロック部材47bを構成する1対の拡幅可能部52c、52dのうちの一方(前方)の拡幅可能部52cの後端部(カム部33側の端部)に、この後端部から幅方向内側に折り返した第一の折り返し部75を形成している。一方、前記1対の拡幅可能部52c、52dのうちの他方(後方)の拡幅可能部52dの前端部(カム部33側の端部)に、この前端部から幅方向内側に折り返した第二の折り返し部76を形成している。

前記第一、第二の折り返し部75、76はそれぞれ、幅方向内側に向かうほど互いに離れる(前記カム部33から離れる)方向に湾曲している。

そして、アンロック状態に於いて、前記第一の折り返し部75の後側面を調節ロッド17aに形成されたカム部33の平坦面部35aに弾性的に当接させると共に、前記第二の折り返し部76の前側面をこのカム部33の平坦面部35bに弾性的に当接させている。

この様な本例の構造によれば、前記可動側ロック部材47bのがたつきを防止すると共に、前記一方の拡幅可能部52cの後端縁(前記平坦面部35aとの当接部)、及び前記他方の拡幅可能部52dの前端縁(前記平坦面部35bとの当接部)が、前記1対の平坦面部35a、35bに食い込む事の防止を図れる。

尚、本例の構造は、前述した実施の形態に各例の構造を含めて、本発明の技術的範囲に属する各種構造に適宜適用できる。

その他の構造及び作用・効果は、前述した実施の形態の第1例の場合と同様である。

この様な本例の構造によれば、前記可動側ロック部材47bのがたつきを防止すると共に、前記一方の拡幅可能部52cの後端縁(前記平坦面部35aとの当接部)、及び前記他方の拡幅可能部52dの前端縁(前記平坦面部35bとの当接部)が、前記1対の平坦面部35a、35bに食い込む事の防止を図れる。

尚、本例の構造は、前述した実施の形態に各例の構造を含めて、本発明の技術的範囲に属する各種構造に適宜適用できる。

その他の構造及び作用・効果は、前述した実施の形態の第1例の場合と同様である。

[実施の形態の第5例]

本発明の実施の形態の第5例に就いて、図15〜18を参照しつつ説明する。

本例のステアリングホイールの位置調節装置の場合、被駆動側カム37bの幅方向内側面の円周方向4箇所位置(上下方向2箇所位置)に、幅方向内側に突出した4個のガイド凸部78a、78bを設けている。これら各ガイド凸部78a、78bのうちの前側に配置される1対のガイド凸部78a、78aの前側面と、同じく後側に配置される1対のガイド凸部78b、78bの後側面との距離は、他方のチルト調節用長孔15bの前後方向幅よりも僅かに小さい。

本発明の実施の形態の第5例に就いて、図15〜18を参照しつつ説明する。

本例のステアリングホイールの位置調節装置の場合、被駆動側カム37bの幅方向内側面の円周方向4箇所位置(上下方向2箇所位置)に、幅方向内側に突出した4個のガイド凸部78a、78bを設けている。これら各ガイド凸部78a、78bのうちの前側に配置される1対のガイド凸部78a、78aの前側面と、同じく後側に配置される1対のガイド凸部78b、78bの後側面との距離は、他方のチルト調節用長孔15bの前後方向幅よりも僅かに小さい。

又、本例の場合、前記被駆動側カム37bの幅方向内側面のうちの上下方向2箇所位置に、幅方向内側に突出したカム側係合凸部40e、40fを設けている。

上述の様な構成を有する被駆動側カム37bは、前記各ガイド凸部78a、78aの前端面及び前記各ガイド凸部78b、78bの後端面を、前記他方のチルト調節用長孔15bの前側縁及び後側縁に近接対向させた状態で、この他方のチルト調節用長孔15bの内側に配置している。この状態で、前記各ガイド凸部78a、78bの幅方向内端面は、前記他方のチルト調節用長孔15bの幅方向内端縁よりも幅方向外側に位置している。一方、前記各カム側係合凸部40e、40fの幅方向内端面は、前記他方のチルト調節用長孔15bの幅方向内端縁よりも幅方向内側に位置している。

又、本例の場合、他方の支持板部22bの幅方向内側面のうちの前記他方のチルト調節用長孔15bの前後方向及び上下方向に隣接した部分に、幅方向から見た形状が上下方向に長い略矩形状の凹部77を形成している。尚、前記凹部77の形状は、本例の形状に限定されるものではない。

又、本例の場合も、ロック機構39cは、第一、第二の固定側歯部45c、46cと、可動側ロック部材47cと、調節ロッド17aに設けられたカム部33とにより構成されている。

このうちの第一の固定側歯部45cは、前記凹部77の前側面の上下方向中間部に、前記第二の固定側歯部46cは、前記凹部77の後側面の上下方向中間部に、それぞれ形成されている。

このうちの第一の固定側歯部45cは、前記凹部77の前側面の上下方向中間部に、前記第二の固定側歯部46cは、前記凹部77の後側面の上下方向中間部に、それぞれ形成されている。

本例の場合、前記第一の固定側歯部45cの上下方向に関する傾斜方向と、前記第二の固定側歯部46cの上下方向に関する傾斜方向とを反対にしている。即ち、前記1対の固定側歯部45c、46c同士を、前述した実施の形態の第2例の構造と同様の関係に構成している。

前記可動側ロック部材47cは、1対の拡幅可能部52e、52fと、1対の弾性変形部79a、79bと、1対の支持部80、80とから成り、前記他方のチルト調節用長孔15bの凹部77の内側に配置されている。

この様な1対の拡幅可能部52e、52fは、それぞれが前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向に長い板状部材である。この様な1対の拡幅可能部52e、52fは、前後方向に離隔し且つ互いに平行な状態で配置されている。本例の場合、前記1対の拡幅可能部52e、52f同士を、点対称形状(180°回転させると重なる形状)としている。

この様な1対の拡幅可能部52e、52fは、それぞれが前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向に長い板状部材である。この様な1対の拡幅可能部52e、52fは、前後方向に離隔し且つ互いに平行な状態で配置されている。本例の場合、前記1対の拡幅可能部52e、52f同士を、点対称形状(180°回転させると重なる形状)としている。

前記1対の拡幅可能部52e、52fのうちの一方(前方)の拡幅可能部52eは、前端面に第一の可動側歯部57aが形成されている。この様な第一の可動側歯部57aは、前記第一の固定側歯部45cと、前後方向に対向している。尚、本例の場合、前記第一の可動側歯部57aを、前述した実施の形態の第2例と同様の構造としている。

又、前記一方の拡幅可能部52eの後端面の前後方向中間部{この一方の拡幅可能部52eの前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向(上下方向)に関する中心位置を含む部分}に、後方に突出し且つ幅方向から見た形状が矩形状の被押圧部81を設けている。そして、この被押圧部81の後端面に、平坦面状の第一の被押圧面58bを設けている。

又、前記一方の拡幅可能部52eの後端面の前後方向中間部{この一方の拡幅可能部52eの前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向(上下方向)に関する中心位置を含む部分}に、後方に突出し且つ幅方向から見た形状が矩形状の被押圧部81を設けている。そして、この被押圧部81の後端面に、平坦面状の第一の被押圧面58bを設けている。

前記1対の拡幅可能部52e、52fのうちの他方(後方)の拡幅可能部52fは、後端面に第二の可動側歯部60aが形成されている。この様な第二の可動側歯部60aは、前記他方の固定側歯部46cと、前後方向に対向している。尚、本例の場合、前記第二の可動側歯部60aを、前述した実施の形態の第2例と同様の構造としている。

又、前記他方の拡幅可能部52fの前端面の前後方向中間部{この他方の拡幅可能部52fの前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向(上下方向)に関する中心位置を含む部分}に、前方に突出し且つ幅方向から見た形状が矩形状の他方の被押圧部82を設けている。そして、この他方の被押圧部82の後端面に、平坦面状の第二の被押圧面61bを設けている。

又、前記他方の拡幅可能部52fの前端面の前後方向中間部{この他方の拡幅可能部52fの前記他方のチルト調節用長孔15bの形成方向(上下方向)に関する中心位置を含む部分}に、前方に突出し且つ幅方向から見た形状が矩形状の他方の被押圧部82を設けている。そして、この他方の被押圧部82の後端面に、平坦面状の第二の被押圧面61bを設けている。

前記1対の弾性変形部79a、79bは、前後方向に関して対称な形状を有しており、それぞれが1対の弾性変形素子83a、83bから成る。以下、これら1対の弾性変形部79a、79bのうちの一方(前方)の弾性変形部79aに就いて説明する。

前記一方の弾性変形部79aを構成する1対の弾性変形素子83a、83bは、上下方向に関して対称な形状を有しており、それぞれが、幅方向から見た形状が略S字形の板状に構成されている。この様な1対の弾性変形素子83a、83bのうちの一方(上方)の弾性変形素子83aは、一端部が、前記一方の拡幅可能部52eの上端部に連続すると共に、他端部が、前記1対の支持部80のうちの一方(上方)の支持部80の外周面に連続している。

一方、前記1対の弾性変形素子83a、83bのうちの他方(下方)の弾性変形素子83bは、一端部が、前記一方の拡幅可能部52eの下端部に連続すると共に、他端部が前記1対の支持部80のうちの他方(下方)の支持部80の外周面に連続している。

この様な1対の弾性変形素子83a、83bは、前後方向に弾性変形する事により、前記一方の拡幅可能部52fの、前後方向への変位を可能としている。

尚、前記1対の弾性変形部79a、79bのうちの他方の弾性変形部79bの構造は、前記一方の弾性変形部79aと前後方向に関して対称な構造を有しており、前記他方の弾性変形部79bを構成する1対の弾性変形素子83a、83bが前後方向に弾性変形する事により、前記他方の拡幅可能部52fの、前後方向への変位を可能としている。

前記一方の弾性変形部79aを構成する1対の弾性変形素子83a、83bは、上下方向に関して対称な形状を有しており、それぞれが、幅方向から見た形状が略S字形の板状に構成されている。この様な1対の弾性変形素子83a、83bのうちの一方(上方)の弾性変形素子83aは、一端部が、前記一方の拡幅可能部52eの上端部に連続すると共に、他端部が、前記1対の支持部80のうちの一方(上方)の支持部80の外周面に連続している。

一方、前記1対の弾性変形素子83a、83bのうちの他方(下方)の弾性変形素子83bは、一端部が、前記一方の拡幅可能部52eの下端部に連続すると共に、他端部が前記1対の支持部80のうちの他方(下方)の支持部80の外周面に連続している。

この様な1対の弾性変形素子83a、83bは、前後方向に弾性変形する事により、前記一方の拡幅可能部52fの、前後方向への変位を可能としている。

尚、前記1対の弾性変形部79a、79bのうちの他方の弾性変形部79bの構造は、前記一方の弾性変形部79aと前後方向に関して対称な構造を有しており、前記他方の弾性変形部79bを構成する1対の弾性変形素子83a、83bが前後方向に弾性変形する事により、前記他方の拡幅可能部52fの、前後方向への変位を可能としている。

前記1対の支持部80、80はそれぞれ、幅方向から見た形状が略C字形の板状に構成されている。この様な1対の支持部80、80の開口部を画成する円周方向両端部は、前後方向に離れる方向に湾曲している。

前記1対の支持部80、80のうちの一方(上方)の支持部80は、下側が開口した状態で、前記1対の拡幅可能部52e、52f同士の間、且つ、カム部33の上方に位置する部分に設けられている。この様な一方の支持部80の外周面の円周方向2箇所位置には、前記一方の弾性変形部79aを構成する一方の弾性変形素子83aの他端部(下端部)と、前記他方の弾性変形部79bを構成する一方の弾性変形素子83aの他端部(下端部)とが連続している。

前記1対の支持部80、80のうちの一方(上方)の支持部80は、下側が開口した状態で、前記1対の拡幅可能部52e、52f同士の間、且つ、カム部33の上方に位置する部分に設けられている。この様な一方の支持部80の外周面の円周方向2箇所位置には、前記一方の弾性変形部79aを構成する一方の弾性変形素子83aの他端部(下端部)と、前記他方の弾性変形部79bを構成する一方の弾性変形素子83aの他端部(下端部)とが連続している。

一方、前記1対の支持部80、80のうちの他方(下方)の支持部80は、上側が開口した状態で、前記1対の拡幅可能部52f、52f同士の間、且つ、前記カム部33の下方に位置する部分に設けられている。この様な他方の支持部80の外周面の円周方向2箇所位置には、前記一方の弾性変形部79aを構成する他方の弾性変形素子83bの他端部(上端部)と、前記他方の弾性変形部79bを構成する他方の弾性変形素子83bの他端部(上端部)とが連続している。

以上の様な構成を有する可動側ロック部材47cは、前記1対の支持部80、80の内側に、前記各カム側係合凸部40e、40fを挿通した状態で、前記凹部77の内側に配置されている。

又、図16(a)に示すアンロック状態で、前記一方の支持部80の開口部を画成する円周方向両端部が、前記カム部33の一方(上方)の押圧曲面部36aに弾性的に当接すると共に、前記他方の支持部80の開口部を画成する円周方向両端部が、カム部33の他方(下方)の押圧曲面部36bに弾性的に当接している。

又、前記第一の被押圧面58b及び前記第二の被押圧面61bを、前記カム部33の1対の平坦面部35a、35bと、前後方向に当接乃至近接対向させている。

この様にして前記調節ロッド17a(前記カム部33)に対する前記可動側ロック部材47cの前後方向及び上下方向の位置決めを図る事により、この可動側ロック部材47cの中心と、前記調節ロッド17a(前記カム部33)の中心とを一致させている。

又、図16(a)に示すアンロック状態で、前記一方の支持部80の開口部を画成する円周方向両端部が、前記カム部33の一方(上方)の押圧曲面部36aに弾性的に当接すると共に、前記他方の支持部80の開口部を画成する円周方向両端部が、カム部33の他方(下方)の押圧曲面部36bに弾性的に当接している。

又、前記第一の被押圧面58b及び前記第二の被押圧面61bを、前記カム部33の1対の平坦面部35a、35bと、前後方向に当接乃至近接対向させている。

この様にして前記調節ロッド17a(前記カム部33)に対する前記可動側ロック部材47cの前後方向及び上下方向の位置決めを図る事により、この可動側ロック部材47cの中心と、前記調節ロッド17a(前記カム部33)の中心とを一致させている。

又、本例の場合、上述の様に組み付けられた状態で、前記可動側ロック部材47cは、この可動側ロック部材47cに上下方向の力が作用した場合に、前記調節ロッド17a及び前記被駆動側カム37bに対して、上下方向に僅かに変位できる様にしている。

以上の様な構成を有する本例の場合、図16(a)に示すアンロック状態から図16(b)に示すロック状態に移行する際、調節レバー23の揺動に伴い前記カム部33が、前記1対の拡幅可能部52e、52f同士の間で、図16の(a)→(b)→(c)に示す様に回転する。このうちの図16(a)→(b)に移行する際、前記カム部33の回転に伴い、前記第一の被押圧面58bのうちのこの第一の被押圧面58b(前記一方の拡幅可能部52e)の上下方向中心位置よりも上方部分が、前記カム部33の1対の平坦面部35a、35bのうちの一方(図16の左方)の平坦面部35aの上端部に押圧される。すると、前記一方の拡幅可能部52eが、この一方の拡幅可能部52eの下端部を中心に図16の反時計方向に揺動して、前記第一の固定側歯部45cの上端に寄り部分に形成された各凸部49c、49cと前記第一の可動側歯部57aの上端寄り部分に形成された各凸部62c、62cとが噛合(凹凸係合)する。

一方、図2(a)→(b)に移行する際、前記カム部33の回転に伴い、前記第二の被押圧面61bのうちのこの第二の被押圧面61b(前記他方の拡幅可能部52f)の上下方向中心位置よりも下方部分が、前記カム部33の1対の平坦面部35a、35bのうちの他方(図16の右方)の平坦面部35bに押圧される。すると、前記他方の拡幅可能部52fが、この他方の拡幅可能部52fの上端部を中心に図16の反時計方向に揺動して、前記第二の固定側歯部46cの下端に寄り部分に形成された各凸部49d、49dと前記第二の可動側歯部60aの下端寄り部分に形成された各凸部62d、62dとが噛合(凹凸係合)する。

又、上述の状態から更に前記カム部33が回転して、図16(b)→(c)に移行する際、このカム部33の回転に伴い、このカム部33と前記第一の被押圧面58bとの当接部(この第一の被押圧面58bが押圧される位置)が、この第一の被押圧面58b(前記一方の拡幅可能部52e)の上下方向中心位置に近付く方向(下方)に変位する。この様な当接部の変位に伴い、前記一方の拡幅可能部52eの変位が、上述の様なこの一方の拡幅可能部52eの下端部を中心とする揺動から、前方への平行移動へと変化する。別の言い方をすれば、前記一方の拡幅可能部52eが、図16(b)に示す状態から、前記第一の固定側歯部45cの上端寄り部分と、前記第一の可動側歯部57aの上端部との噛合部を中心として、図16(b)の時計方向に揺動する。この結果、前記第一の固定側歯部45cと前記第一の可動側歯部57aとがこの第一の可動側歯部57aの全長に亙り噛合(凹凸係合)する。別の言い方をすれば、前記第一の固定側歯部45cを構成する各凸部49c、49cと、前記第一の可動側歯部57aを構成する各凸部62c、62cとが、上下方向に重畳する。以上の様に、図16(a)→(c)に移行する際、前記一方の拡幅可能部52cが、前記他方の拡幅可能部52fから離れる方向(前方)に変位する。

一方、図16(b)→(c)に移行する際、前記カム部33の回転に伴い、このカム部33と前記第二の被押圧面61bとの当接部(この第二の被押圧面61bが押圧される位置)が、この第二の被押圧面61b(前記他方の拡幅可能部52f)の上下方向中心位置に近付く方向(上方)に変位する。この様な当接部の変位に伴い、前記他方の拡幅可能部52fの変位が、上述の様なこの他方の拡幅可能部52fの上端部を中心とする揺動から、前方への平行移動へと変化する。別の言い方をすれば、前記他方の拡幅可能部52fが、図16(b)に示す状態から、前記第二の固定側歯部46cの下端寄り部分と、前記第二の可動側歯部60aの下端部との噛合部を中心として、図16(b)の時計方向に揺動する。この結果、前記第二の固定側歯部46cと前記第二の可動側歯部60aとがこの第二の可動側歯部60aの全長に亙り噛合(凹凸係合)する。別の言い方をすれば、前記第二の固定側歯部46cを構成する各凸部49d、49dと、前記第二の可動側歯部60aを構成する各凸部62d、62dとが、上下方向に重畳する。以上の様に、図16(a)→(c)に移行する際、前記ニ方の拡幅可能部52fが、前記一方の拡幅可能部52eから離れる方向(前方)に変位する。

その他の構造及び作用・効果は、前述した実施の形態の第1例の場合と同様である。

その他の構造及び作用・効果は、前述した実施の形態の第1例の場合と同様である。

[実施の形態の第6例]

本発明の実施の形態の第6例に就いて、図19〜21を参照しつつ説明する。

本例は、ロック状態に於けるステアリングホイール1の前後方向位置の保持力を強化する為のロック機構を備えたステアリングホイールの位置調節装置の構造を示すものである。

具体的には、本例の場合、アウタコラム18bの後端部で、支持ブラケット14a(図25参照)の1対の支持板部22a、22b同士の間に挟まれた部分に、例えば、十分な剛性を有する金属板を折り曲げ形成して成る、断面略U字型の変位ブラケット13bを、溶接等により固定している。

又、前記変位ブラケット13bを構成する1対の被挟持部21b、21cのそれぞれに、軸方向(前後方向)に伸長したテレスコ調節用通孔16c、16dを形成している。本例の場合、これら各テレスコ調節用通孔16c、16dが、特許請求の範囲に記載した調節用長孔に相当し、前後方向が位置調節方向に相当する。

本発明の実施の形態の第6例に就いて、図19〜21を参照しつつ説明する。

本例は、ロック状態に於けるステアリングホイール1の前後方向位置の保持力を強化する為のロック機構を備えたステアリングホイールの位置調節装置の構造を示すものである。

具体的には、本例の場合、アウタコラム18bの後端部で、支持ブラケット14a(図25参照)の1対の支持板部22a、22b同士の間に挟まれた部分に、例えば、十分な剛性を有する金属板を折り曲げ形成して成る、断面略U字型の変位ブラケット13bを、溶接等により固定している。

又、前記変位ブラケット13bを構成する1対の被挟持部21b、21cのそれぞれに、軸方向(前後方向)に伸長したテレスコ調節用通孔16c、16dを形成している。本例の場合、これら各テレスコ調節用通孔16c、16dが、特許請求の範囲に記載した調節用長孔に相当し、前後方向が位置調節方向に相当する。

又、前記1対の被挟持部21b、21cの幅方向外側面のうち、前記テレスコ調節用通孔16dの前後方向及び上下方向に隣接する部分に、前後方向に長い凹部84a、84bを形成している。

又、本例の場合、前記1対の被挟持部21b、21c毎にロック機構39d、39eを設けている。

以下、前記1対の被挟持部21b、21cのうちの一方(右方)の被挟持部21bに設けられたロック機構39dに就いて説明する。本例の場合、前記1対の被挟持部21b、21cのうちの他方の被挟持部21cに設けられたロック機構39eの構造は、前記一方の被挟持部21bに設けられたロック機構39dと同様である為、説明は省略する。

以下、前記1対の被挟持部21b、21cのうちの一方(右方)の被挟持部21bに設けられたロック機構39dに就いて説明する。本例の場合、前記1対の被挟持部21b、21cのうちの他方の被挟持部21cに設けられたロック機構39eの構造は、前記一方の被挟持部21bに設けられたロック機構39dと同様である為、説明は省略する。

前記ロック機構39dは、第一、第二の固定側歯部45d、46dと、支持部材85と、可動側ロック部材47cと、前記調節ロッド17aに設けられたカム部33とにより構成されている。

このうちの第一、第二の固定側歯部45d、46dは、前記一方の被挟持部21bの幅方向外側面に設けられており、それぞれが前記テレスコ調節用通孔16dの形成方向(上下方向)に交互に形成された複数の凹凸部により構成されている。

具体的には、本例の場合、前記一方の被挟持部21bとは別体に設けた前後方向に長い矩形枠状の枠部材89を構成する上側枠部の下側面に、前記第一の固定側歯部45dを、同じく下側枠部の上側面に前記第二の固定側歯部46dを、それぞれ形成している。この様な枠部材89は、前記凹部84aの内面に固定(例えば、溶接固定)されている。尚、図示は省略するが、前記第一、第二の固定側歯部45d、46dを、前記凹部84aの上側面及び下側面に、直接形成する事もできる。

このうちの第一、第二の固定側歯部45d、46dは、前記一方の被挟持部21bの幅方向外側面に設けられており、それぞれが前記テレスコ調節用通孔16dの形成方向(上下方向)に交互に形成された複数の凹凸部により構成されている。

具体的には、本例の場合、前記一方の被挟持部21bとは別体に設けた前後方向に長い矩形枠状の枠部材89を構成する上側枠部の下側面に、前記第一の固定側歯部45dを、同じく下側枠部の上側面に前記第二の固定側歯部46dを、それぞれ形成している。この様な枠部材89は、前記凹部84aの内面に固定(例えば、溶接固定)されている。尚、図示は省略するが、前記第一、第二の固定側歯部45d、46dを、前記凹部84aの上側面及び下側面に、直接形成する事もできる。

又、本例の場合、前記第一、第二の固定側歯部45d、46dを構成する凸部49a、49bの、前後方向に関する傾斜方向を互いに同じにしている。

具体的には、前記第一の固定側歯部45dを構成する各凸部49a、49aを、これら各凸部49a、49aの基端部の前後方向中央位置X1と、同じく先端部の前後方向中央位置X2とを通り且つ前記調節ロッド17aの軸方向に平行な仮想平面P45dに関して非対称な形状にすると共に、この仮想平面P45dを、テレスコ調節用長孔16dの形成方向(前後方向)に直交する仮想平面γに対して、後方(図20、21の左方)に向かうほど下方に向かう方向に傾斜させている。尚、前記仮想平面P45dを、前記仮想平面γに対して、前方(図20、21の右方)に向かうほど下方に向かう方向に傾斜させる事もできる。

具体的には、前記第一の固定側歯部45dを構成する各凸部49a、49aを、これら各凸部49a、49aの基端部の前後方向中央位置X1と、同じく先端部の前後方向中央位置X2とを通り且つ前記調節ロッド17aの軸方向に平行な仮想平面P45dに関して非対称な形状にすると共に、この仮想平面P45dを、テレスコ調節用長孔16dの形成方向(前後方向)に直交する仮想平面γに対して、後方(図20、21の左方)に向かうほど下方に向かう方向に傾斜させている。尚、前記仮想平面P45dを、前記仮想平面γに対して、前方(図20、21の右方)に向かうほど下方に向かう方向に傾斜させる事もできる。

一方、前記第二の固定側歯部46dを構成する各凸部49b、49bを、これら各凸部49b、49bの基端部の前後方向中央位置X1と、同じく先端部の前後方向中央位置X2とを通り且つ前記調節ロッド17aの軸方向に平行な仮想平面P46dに関して非対称な形状にすると共に、この仮想平面P46dを、前記仮想平面γに対して、後方(図20、21の左方)に向かうほど上方に向かう方向に傾斜させている。尚、前記仮想平面P46dを、前記仮想平面に対して、前方(20、21の右方)に向かうほど上方に向かう方向に傾斜させる事もできる。

前記支持部材85は、例えば、焼結金属製で、前記調節ロッド17aを挿通する為の中心孔を有し、全体を略円輪板状としている。又、前記支持部材85は、幅方向外側面の円周方向2箇所位置に、幅方向外側に突出した4個のガイド凸部86a、86bが設けられている。これら各ガイド凸部86a、86bのうちの上方に配置される1対のガイド凸部86a、86aの上端面及び同じく下方に配置される1対のガイド凸部86b、86bの下端面はそれぞれ、前記テレスコ調節用長孔16dの形成方向と平行な平坦面状である。

更に、前記支持部材85は、幅方向外側面の円周方向2箇所位置にはそれぞれ、幅方向外側に突出し且つ幅方向から見た形状が円形状の係合凸部87a、87bが設けられている。

更に、前記支持部材85は、幅方向外側面の円周方向2箇所位置にはそれぞれ、幅方向外側に突出し且つ幅方向から見た形状が円形状の係合凸部87a、87bが設けられている。

以上の様な構成を有する支持部材85は、前記調節ロッド17aのカム部33のうちの前記一方の被挟持部21bの幅方向内側に隣接した部分に外嵌されている。又、前記各ガイド凸部86a、86aの上端面は前記テレスコ調節用長孔16dの上側縁と、前記各ガイド凸部86b、86bの下端面はこのテレスコ調節用長孔16dの下側縁と、それぞれ近接対向した状態で、前記テレスコ調節用長孔16dの内側に配置されている。この状態で、前記各ガイド凸部86a、86bの幅方向外端面は、前記テレスコ調節用長孔16dの幅方向外端縁よりも幅方向外側に位置している(前記凹部84aの内側に位置している)。

又、前記各係合凸部87a、87bの先端面は、前記テレスコ調節用長孔16dの幅方向外端縁よりも幅方向外側に位置している。

又、本例の場合、前記調節ロッド17aの外周面のうち、前記ロック機構39dを構成する支持部材85と、前記ロック機構39eを構成する支持部材85との間に、これら各支持部材85、85に、互いに離れる方向の弾力を付与する為のコイルばね88を設けている。

又、前記各係合凸部87a、87bの先端面は、前記テレスコ調節用長孔16dの幅方向外端縁よりも幅方向外側に位置している。

又、本例の場合、前記調節ロッド17aの外周面のうち、前記ロック機構39dを構成する支持部材85と、前記ロック機構39eを構成する支持部材85との間に、これら各支持部材85、85に、互いに離れる方向の弾力を付与する為のコイルばね88を設けている。

前記可動側ロック部材47cは、前述した実施の形態の第5例の可動側ロック部材47cと同様の構造であって、実施の形態の第5例の配置態様に対して90°回転させた状態で配置している。その他の前記可動側ロック部材47cの構造は、前記実施の形態の第5例の場合と同様である為、詳しい説明は省略する。

この様な可動側ロック部材47cは、この可動側ロック部材47cを構成する1対の支持部80、80の内側に、前記各係合凸部87a、87bを挿通した状態で、前記一方の被挟持部21bの凹部84aの内側に配置されている。

図20(a)に示すアンロック状態で、前記1対の支持部80、80のうちの一方(前方)の支持部80の開口部を画成する円周方向両端部を、カム部33の一方(前方)の押圧曲面部36aに、同じく他方の支持部80の開口部を画成する円周方向両端部を、カム部33の他方(後方)の押圧曲面部36bに、それぞれ弾性的に当接させている。

又、一方(上方)の拡幅可能部52eの第一の被押圧面58bを前記カム部33の一方の平坦面部35aに、他方(下方)の拡幅可能部52fの第二の被押圧面61bを前記カム部33の他方の平坦面部35bに、それぞれ当接乃至近接対向させている。

図20(a)に示すアンロック状態で、前記1対の支持部80、80のうちの一方(前方)の支持部80の開口部を画成する円周方向両端部を、カム部33の一方(前方)の押圧曲面部36aに、同じく他方の支持部80の開口部を画成する円周方向両端部を、カム部33の他方(後方)の押圧曲面部36bに、それぞれ弾性的に当接させている。

又、一方(上方)の拡幅可能部52eの第一の被押圧面58bを前記カム部33の一方の平坦面部35aに、他方(下方)の拡幅可能部52fの第二の被押圧面61bを前記カム部33の他方の平坦面部35bに、それぞれ当接乃至近接対向させている。

又、前記可動側ロック部材47cの厚さ寸法(幅方向に関する寸法)を、前記凹部84aの深さ寸法(幅方向に関する寸法)よりも小さくしている為、前記可動側ロック部材47cの幅方向外側面は、前記凹部84aの幅方向外端縁よりも幅方向内側に位置している。従って、前記可動側ロック部材47cは、前記1対の支持板部22a、22bのうちの一方の支持板部22aの幅方向内側面と、前記凹部84aの底面とにより挟持される事はない。

以上の様な構成を有する本例の場合、図20(a)に示すアンロック状態から図20(b)に示すロック状態に移行する際、調節レバー23の揺動に伴い前記カム部33が、前記1対の拡幅可能部52e、52f同士の間で、図20の反時計方向に回転する。この回転に伴い、前記第一の被押圧面58bが、前記一方の押圧曲面部36aに押圧されると、前記一方の弾性変形部79aを構成する1対の弾性変形素子83a、83bが弾性変形して、前記一方の拡幅可能部52cが、前記他方の拡幅可能部52dから離れる方向(上方)に変位する。そして、前記第一の固定側歯部45cと前記第一の可動側歯部57aとが噛合(凹凸係合)する。

一方、前記カム部33の回転に伴い、前記第二の被押圧面61bが、前記他方の押圧曲面部36bに押圧されると、前記他方の弾性変形部79bを構成する1対の弾性変形素子83a、83bが弾性変形して、前記他方の拡幅可能部52fが、前記一方の拡幅可能部52eから離れる方向(下方)に変位する。そして、前記第二の固定側歯部46cと前記第二の可動側歯部60aとが噛合(凹凸係合)する。

以上の様な構成を有する本例によれば、ステアリングホイールの上下位置又は前後位置を調節後の位置に保持可能な状態(ロック状態)に於いて、ステアリングホイールの前後方向に関する位置を凹凸係合により強固に保持できる。

特に、本例の場合、前記第一、第二の固定側歯部45d、46dの形状を上述の様な子形状としている為、ステアリングホイールの前方への変位をより強固に保持できる。

特に、本例の場合、前記第一、第二の固定側歯部45d、46dの形状を上述の様な子形状としている為、ステアリングホイールの前方への変位をより強固に保持できる。

尚、本例の場合、前記ロック機構39dと前記ロック機構39eとを同一構造としているが、例えば、固定側歯部の凸部の傾斜方向を異ならせる構成を採用する事もできる。即ち、前記ロック機構39dの第一、第二の固定側歯部45d、46dに関しては、図20、21に示す構造とし、前記ロック機構39eの第一、第二の固定側歯部45d、46dに関しては、図20、21に示す構造に対して前後方向に対称な形状のものを採用する事もできる。

又、前述した実施の形態の第2例の構造の様に、ロック機構39d(39e)の第一、第二の固定側歯部45d、46d同士で、前後方向に関する凸部の傾斜方向を異ならせる構成を採用する事もできる。

又、前記ロック機構39d、39eの何れか一方のみを設ける構成を採用する事もできる。

その他の構造及び作用・効果は、前述した実施の形態の第1例及び第5例の場合と同様である。

又、前述した実施の形態の第2例の構造の様に、ロック機構39d(39e)の第一、第二の固定側歯部45d、46d同士で、前後方向に関する凸部の傾斜方向を異ならせる構成を採用する事もできる。

又、前記ロック機構39d、39eの何れか一方のみを設ける構成を採用する事もできる。

その他の構造及び作用・効果は、前述した実施の形態の第1例及び第5例の場合と同様である。

[実施の形態の第7例]

本発明の実施の形態の第7例に就いて、図22を参照しつつ説明する。

本例も、前述した実施の形態の第7例と同様に、ロック状態に於けるステアリングホイール1の前後方向位置の保持力を強化する為のロック機構を備えたステアリングホイールの位置調節装置の構造を示すものである。

本例の場合、前記ロック機構39f、39gを、変位ブラケット13cを構成する1対の被挟持部21d、21eの幅方向内側に設けている。

本発明の実施の形態の第7例に就いて、図22を参照しつつ説明する。

本例も、前述した実施の形態の第7例と同様に、ロック状態に於けるステアリングホイール1の前後方向位置の保持力を強化する為のロック機構を備えたステアリングホイールの位置調節装置の構造を示すものである。

本例の場合、前記ロック機構39f、39gを、変位ブラケット13cを構成する1対の被挟持部21d、21eの幅方向内側に設けている。

具体的には、前記1対の被挟持部21d、21eの幅方向内側面のうち、前記テレスコ調節用通孔16dの前後方向及び上下方向に隣接する部分に、前後方向に長い凹部84c、84dを形成している。尚、これら各凹部84c、84dの構造は、前述した実施の形態の第6例の凹部84a、84bと同様である。

又、本例の場合も、前記1対の被挟持部21d、21e毎にロック機構39f、39gを設けている。

以下、前記1対の被挟持部21d、21eのうちの一方(右方)の被挟持部21dに設けられたロック機構39fに就いて説明する。本例の場合も、前記1対の被挟持部21d、21eのうちの他方の被挟持部21eに設けられたロック機構39gの構造は、前記一方の被挟持部21dに設けられたロック機構39fの構造と同様である為、説明は省略する。又、前記ロック機構39fの構造に就いては、前述した実施の形態の第6例のロック機構39dの構造と異なる構造のみを説明する。

以下、前記1対の被挟持部21d、21eのうちの一方(右方)の被挟持部21dに設けられたロック機構39fに就いて説明する。本例の場合も、前記1対の被挟持部21d、21eのうちの他方の被挟持部21eに設けられたロック機構39gの構造は、前記一方の被挟持部21dに設けられたロック機構39fの構造と同様である為、説明は省略する。又、前記ロック機構39fの構造に就いては、前述した実施の形態の第6例のロック機構39dの構造と異なる構造のみを説明する。

前記ロック機構39fは、第一、第二の固定側歯部45d、46dと、支持部材85aと、可動側ロック部材47cと、前記調節ロッド17aに設けられたカム部33とにより構成されている。

このうちの、前記第一、第二の固定側歯部45d、46d、前記可動側ロック部材47c、及び前記カム部33の構造は前述した実施の形態の第6例のロック機構39dと同様である。

このうちの、前記第一、第二の固定側歯部45d、46d、前記可動側ロック部材47c、及び前記カム部33の構造は前述した実施の形態の第6例のロック機構39dと同様である。

本例の場合、前記支持部材85aを、駆動側カム90と被駆動側カム91とから成るカム装置により構成している。

このうちの駆動側カム90は、例えば、焼結金属製で、前記調節ロッド17aを挿通する為の中心孔を有し、全体を略円盤板状としている。前記駆動側カム90の中心孔の内周面を、前記調節ロッド17aのカム部33の外周面と非円形嵌合可能な形状としている。又、前記駆動側カム90の幅方向外側面には、周方向に関する凹凸面である、駆動側カム面が形成されている。この様な駆動側カム90は、前記中心孔に、前記調節ロッド17aの軸方向一端寄り部分の外周面(前記カム部33の一部)を非円形嵌合した状態で組み付けられている。

このうちの駆動側カム90は、例えば、焼結金属製で、前記調節ロッド17aを挿通する為の中心孔を有し、全体を略円盤板状としている。前記駆動側カム90の中心孔の内周面を、前記調節ロッド17aのカム部33の外周面と非円形嵌合可能な形状としている。又、前記駆動側カム90の幅方向外側面には、周方向に関する凹凸面である、駆動側カム面が形成されている。この様な駆動側カム90は、前記中心孔に、前記調節ロッド17aの軸方向一端寄り部分の外周面(前記カム部33の一部)を非円形嵌合した状態で組み付けられている。

前記被駆動側カム91は、焼結金属製で、前記調節ロッド17aをこの調節ロッド17aに対する相対回転を可能に挿通する為の中心孔を有し、全体を略円輪板状としている。又、前記被駆動側カム91は、幅方向内側面に、周方向に関する凹凸面である被駆動側カム面が形成されている。一方、前記被駆動側カム91の幅方向内側面の円周方向2箇所位置に、幅方向内側に突出した1対のガイド凸部86c、86dが形成されている。又、前記被駆動側カムの幅方向外側面のうち、円周方向に関して前記1対のガイド凸部86c、86dの間部分となる2箇所位置に、幅方向外側に突出し且つ幅方向から見た形状が円形状の係合凸部(図示省略)が設けられている。

この様な被駆動側カム91は、前記中心孔に、前記調節ロッド17aのうちの前記駆動側カム90が外嵌された部分よりも幅方向外側(この調節ロッド17aの軸方向一端側)部分を、この調節ロッド17aに対する軸方向の変位を可能な状態に挿通している。

又、前記1対のガイド凸部86cのうちの一方(上方)のガイド凸部86cの上端面を、テレスコ調節用長孔16dの上側縁に近接対向させると共に、同じく他方(下方)のガイド凸部86dの下端面を、テレスコ調節用長孔16dの下側縁に近接対向させている。この様にして、前記被駆動側カム91の回り止めを図っている。

この様な被駆動側カム91は、前記中心孔に、前記調節ロッド17aのうちの前記駆動側カム90が外嵌された部分よりも幅方向外側(この調節ロッド17aの軸方向一端側)部分を、この調節ロッド17aに対する軸方向の変位を可能な状態に挿通している。

又、前記1対のガイド凸部86cのうちの一方(上方)のガイド凸部86cの上端面を、テレスコ調節用長孔16dの上側縁に近接対向させると共に、同じく他方(下方)のガイド凸部86dの下端面を、テレスコ調節用長孔16dの下側縁に近接対向させている。この様にして、前記被駆動側カム91の回り止めを図っている。

又、前記各係合凸部は、前記一方(右方)の被挟持部21dの凹部84aの内側に配置された可動側ロック部材47cを構成する1対の支持部80、80(図20参照)の内側に挿通されている。

以上の様な構成を有する本例の場合、アンロック状態からロック状態に切り換わる際、前記調節ロッド17aの回転に伴い、前記駆動側カム90、90が所定方向に回転して、前記各支持部材85a、85aの軸方向寸法が拡がり、前記各被駆動側カム91、91が前記可動側ロック部材47cを、前記各凹部84c、84dの底面に押し付ける。この為、この可動側ロック部材47cのがたつきを防止できる。尚、ロック状態からアンロック状態に切り替える際には、前記調節ロッド17aの回転に伴い、前記駆動側カム90、90が前記所定方向と反対方向に回転して、前記各支持部材85a、85aの軸方向寸法が縮んで、前記可動側ロック部材47cの押し付けが解除される。

その他の構造及び作用・効果は、前述した実施の形態の第6例の場合と同様である。

その他の構造及び作用・効果は、前述した実施の形態の第6例の場合と同様である。

前述した実施の形態の各例の構造は、技術的な矛盾が生じない範囲で適宜組み合わせて実施する事ができる。実施の形態の第1例乃至第5例の構造を、実施の形態の第6例及び第7例の様なステアリングホイールの前後方向位置の保持力を強化する為のロック機構の構造に適用する場合には、各方向(前後方向及び上下方向)に関する説明を適宜読み替える。

1 ステアリングホイール

2 ステアリングギヤユニット

3 入力軸

4 タイロッド

5 ステアリングシャフト

6、6a ステアリングコラム

7 自在継手

8 中間シャフト

9 自在継手

10 ハウジング

11 車体

12 チルト軸

13、13a、13b、13c 変位ブラケット

14、14a 支持ブラケット

15、15a、15b チルト調節用長孔

16、16a、16b、16c、16d テレスコ調節用長孔

17、17a 調節ロッド

18、18a、18b アウタコラム

19、19a インナコラム

20、20a スリット

21、21a、21b、21c、21d、21e 被挟持部

22、22a、22b 支持板部

23 調節レバー

24、24a ナット

25 押圧プレート

26 駆動側カム

27 被駆動側カム

28 アウタシャフト

29 インナシャフト

30 取付板部

31 連結板部

32 離脱カプセル

33 カム部

34 頭部

35a、35b 平坦面部

36a、36b 押圧曲面部

37、37a、37b 被駆動側カム

38 駆動側カム

39、39a、39b、39c、39d、39e、39f、39g ロック機構

40a、40b、40c、40d、40e、40f カム側係合凸部

41a、41b 幅広凸部

42a、42b 幅狭凸部

43 駆動側係合凸部

44 レバー側通孔

45a、45b、45c、45d 第一の固定側歯部

46a、46b、46c、46d 第二の固定側歯部

47、47a、47b、47c 可動側ロック部材

48a、48b 上下方向凸部

49a、49b、49c、49d、49e、49f 凸部

50 枠部

51a、51b 連続部

52a、52b、52c、52d、52e、52f 拡幅可能部

53 下側枠部

54 上側枠部

55 前側枠部

56 後側枠部

57、57a 第一の可動側歯部

58、58a、58b 第一の被押圧面

59a、59b、59c、59d 貫通孔

60、60a 第二の可動側歯部

61、61a、61b 第二の被押圧面

62a、62b、62c、62d 凸部

63a、63b 前後方向隙間

65a、65b 上向き傾斜面

66a、66b 下向き傾斜面

67a、67b 上下方向隙間

68a、68b 上下方向隙間

69 上側押圧部

70 下側押圧部

71 上側ガイド凸部

72 下側ガイド凸部

73a、73b 上下方向隙間

74a、74b 上下方向隙間

75 第一の折り返し部

76 第二の折り返し部

77 凹部

78a、78b ガイド凸部

79a、79b 弾性変形部

80 支持部

81 被押圧部

82 他方の被押圧部

83a、83b 弾性変形素子

84a、84b、84c、84d 凹部

85、85a 支持部材

86a、86b、86c、86d ガイド凸部

87a、87b 係合凸部

88 コイルばね

89 枠部材

90 駆動側カム

91 被駆動側カム

92 スラストベアリング

93 電動モータ

94 カム装置

2 ステアリングギヤユニット

3 入力軸

4 タイロッド

5 ステアリングシャフト

6、6a ステアリングコラム

7 自在継手

8 中間シャフト

9 自在継手

10 ハウジング

11 車体

12 チルト軸

13、13a、13b、13c 変位ブラケット

14、14a 支持ブラケット

15、15a、15b チルト調節用長孔

16、16a、16b、16c、16d テレスコ調節用長孔

17、17a 調節ロッド

18、18a、18b アウタコラム

19、19a インナコラム

20、20a スリット

21、21a、21b、21c、21d、21e 被挟持部

22、22a、22b 支持板部

23 調節レバー

24、24a ナット

25 押圧プレート

26 駆動側カム

27 被駆動側カム

28 アウタシャフト

29 インナシャフト

30 取付板部

31 連結板部

32 離脱カプセル

33 カム部

34 頭部

35a、35b 平坦面部

36a、36b 押圧曲面部

37、37a、37b 被駆動側カム

38 駆動側カム

39、39a、39b、39c、39d、39e、39f、39g ロック機構

40a、40b、40c、40d、40e、40f カム側係合凸部

41a、41b 幅広凸部

42a、42b 幅狭凸部

43 駆動側係合凸部

44 レバー側通孔

45a、45b、45c、45d 第一の固定側歯部

46a、46b、46c、46d 第二の固定側歯部

47、47a、47b、47c 可動側ロック部材

48a、48b 上下方向凸部

49a、49b、49c、49d、49e、49f 凸部

50 枠部

51a、51b 連続部

52a、52b、52c、52d、52e、52f 拡幅可能部

53 下側枠部

54 上側枠部

55 前側枠部

56 後側枠部

57、57a 第一の可動側歯部

58、58a、58b 第一の被押圧面

59a、59b、59c、59d 貫通孔

60、60a 第二の可動側歯部

61、61a、61b 第二の被押圧面

62a、62b、62c、62d 凸部

63a、63b 前後方向隙間

65a、65b 上向き傾斜面

66a、66b 下向き傾斜面

67a、67b 上下方向隙間

68a、68b 上下方向隙間

69 上側押圧部

70 下側押圧部

71 上側ガイド凸部

72 下側ガイド凸部

73a、73b 上下方向隙間

74a、74b 上下方向隙間

75 第一の折り返し部

76 第二の折り返し部

77 凹部

78a、78b ガイド凸部

79a、79b 弾性変形部

80 支持部

81 被押圧部

82 他方の被押圧部

83a、83b 弾性変形素子

84a、84b、84c、84d 凹部

85、85a 支持部材

86a、86b、86c、86d ガイド凸部

87a、87b 係合凸部

88 コイルばね

89 枠部材

90 駆動側カム

91 被駆動側カム

92 スラストベアリング

93 電動モータ

94 カム装置

Claims (1)

- 前記調節用長孔が、前記変位側ブラケットに前後方向に伸長した状態で形成された前後方向長孔であって、前記ロック機構が、前記変位側ブラケットを構成する1対の被挟持部のうちの少なくとも一方の被挟持部の幅方向内側に設けられている、請求項1〜8のうちの何れか1項に記載したステアリングホイールの位置調節装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2016075405A JP6733271B2 (ja) | 2016-04-04 | 2016-04-04 | ステアリングホイールの位置調節装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2016075405A JP6733271B2 (ja) | 2016-04-04 | 2016-04-04 | ステアリングホイールの位置調節装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2017185874A JP2017185874A (ja) | 2017-10-12 |

| JP2017185874A5 true JP2017185874A5 (ja) | 2019-03-14 |

| JP6733271B2 JP6733271B2 (ja) | 2020-07-29 |

Family

ID=60043674

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2016075405A Active JP6733271B2 (ja) | 2016-04-04 | 2016-04-04 | ステアリングホイールの位置調節装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6733271B2 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| GB201412973D0 (en) * | 2014-07-22 | 2014-09-03 | Trw Ltd | Adjustable steering columns |

-

2016

- 2016-04-04 JP JP2016075405A patent/JP6733271B2/ja active Active

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6323621B2 (ja) | 調節レバー組立体及びステアリングホイールの位置調節装置 | |

| EP3115276B1 (en) | Steering system | |

| JP6658872B2 (ja) | ステアリングホイールの位置調節装置 | |

| JP6658766B2 (ja) | ステアリングホイールの位置調節装置 | |

| JP6172406B2 (ja) | カム装置およびステアリングホイールの位置調節装置 | |

| JP6048617B2 (ja) | ステアリングホイールの位置調節装置 | |

| JP2017019338A (ja) | ステアリング装置 | |

| JP6455200B2 (ja) | 減速機構付カム装置及びステアリングホイールの位置調節装置 | |

| JP6451368B2 (ja) | 減速機構付カム装置及びステアリングホイールの位置調節装置 | |

| JP2020109002A (ja) | ツース部材 | |

| JPWO2014119630A1 (ja) | ステアリングコラムおよびテレスコピック式ステアリング装置 | |

| JP2016190585A (ja) | ステアリング装置 | |

| JP2017185874A5 (ja) | ||

| JP2017185874A (ja) | ステアリングホイールの位置調節装置 | |

| JP2018202963A (ja) | ステアリング装置 | |

| JP2009137314A (ja) | ステアリングホイールの位置調節装置 | |

| JP7318499B2 (ja) | カム装置及びステアリング装置 | |

| JP2017197007A (ja) | ステアリングホイールの位置調節装置 | |

| JP6648632B2 (ja) | ステアリング装置 | |

| JP2017197007A5 (ja) | ||

| JP5954573B2 (ja) | ステアリング装置 | |

| JP5146483B2 (ja) | ステアリングコラム装置 | |

| JP6379863B2 (ja) | ステアリングホイールの位置調節装置及びその製造方法 | |

| JP6561678B2 (ja) | ステアリングホイールの位置調節装置 | |

| JP7443688B2 (ja) | カム装置及びステアリング装置 |