JP2016151663A - 光学系及び撮像装置 - Google Patents

光学系及び撮像装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2016151663A JP2016151663A JP2015028904A JP2015028904A JP2016151663A JP 2016151663 A JP2016151663 A JP 2016151663A JP 2015028904 A JP2015028904 A JP 2015028904A JP 2015028904 A JP2015028904 A JP 2015028904A JP 2016151663 A JP2016151663 A JP 2016151663A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- lens group

- lens

- optical system

- refractive power

- group

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Granted

Links

Images

Landscapes

- Lenses (AREA)

- Adjustment Of Camera Lenses (AREA)

Abstract

Description

0.56 < |f2|/f < 0.92 ・・・(1)

νdpmin < 40.2 ・・・(2)

15 < νd2n−νd2p < 50 ・・・(3)

但し、

f2:前記第2レンズ群の焦点距離

f:当該光学系の焦点距離

νdpmin:前記第1レンズ群又は前記第3レンズ群に含まれる正の屈折力を有する単レンズであって、最もアッベ数の小さな単レンズのd線に対するアッベ数

νd2n:前記第2レンズ群に含まれる負の屈折力を有するレンズのd線に対するアッベ数

νd2p:前記第2レンズ群に含まれる正の屈折力を有するレンズのd線に対するアッベ数

である。

1−1.光学系の構成

本件発明に係る光学系は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群と、負の屈折力を有する第2レンズ群と、正の屈折力を有する第3レンズ群とからなり、前記第2レンズ群は、正の屈折力を有するレンズ1枚と、負の屈折力を有するレンズ1枚とから構成され、前記第1レンズ群及び前記第3レンズ群の少なくともいずれか一方のレンズ群は、物体側及び像面側が共に空気との界面を有する正の屈折力を有する単レンズを少なくとも1枚含み、前記第1レンズ群と前記第3レンズ群とを光軸方向に固定し、前記第2レンズ群を光軸方向に移動させることで無限遠物体から有限距離物体への合焦を行い、後述する条件式(1)〜条件式(3)で表される条件を満足することを特徴とする。まず、本件発明に係る光学系の光学系の構成について説明する。

第1レンズ群は、正の屈折力を有すればよく、その具体的なレンズ構成は特に限定されるものではない。ただし、第1レンズ群及び第3レンズ群のうち、少なくともいずれか一方のレンズ群は、物体側及び像面側が共に空気との界面を有する単レンズを少なくとも1枚含むものとする。

第2レンズ群は負の屈折力を有し、正の屈折力を有するレンズ1枚と、負の屈折力を有するレンズ1枚とから構成されており、後述する条件式(1)等を満足するものであれば、その具体的なレンズ構成は特に限定されるものではない。負の屈折力を有する第2レンズ群内に、正の屈折力を有するレンズを1枚配置することにより、合焦時における第2レンズ群の移動に伴う色収差の変動を抑制することができ、被写体との距離によらず優れた結像性能を得ることができる。

第3レンズ群は、正の屈折力を有すればよく、その具体的なレンズ構成は特に限定されるものではない。ただし、上述のとおり、第1レンズ群及び第3レンズ群のうち、少なくともいずれか一方のレンズ群は、物体側及び像面側が共に空気との界面を有する単レンズを少なくとも1枚含むものとする。

本件発明に係る光学系において、上述した第1レンズ群〜第3レンズ群のうち、いずれかのレンズ群の一部を光軸に垂直方向に移動させて、撮像時の振動等に起因する回転ブレ等を補正する防振群として用いてもよい。

本件発明において、開口絞りの位置は特に限定されるものではないが、第3レンズ群内に開口絞りが配置されることが好ましい。このとき、第3レンズ群内において、最も物体側に配置されるレンズと、最も像面側に配置されるレンズとの間に、開口絞りが配置されることが好ましく、第3レンズ群が開口絞りを挟んで、物体側群と、像側群とから構成されることが好ましい。第3レンズ群内において、開口絞りを挟んで、物体側群と、像側群とが配置されるようにすることにより、開口絞りの前後において、軸上光線及び軸外光線のいずれについても発生した収差を打ち消し合わせることが容易になり、高性能な光学系を得ることができる。この場合、物体側群及び像側群の屈折力は特に限定されるものではないが、当該光学系の大口径化を達成する上で、像側群は正の屈折力を有することが好ましい。

本件発明に係る光学系は、下記の条件式(1)〜条件式(3)を満足することを特徴とし、条件式(4)〜条件式(9)を満足することが好ましい。以下、各条件式について、順に、説明する。

νdpmin < 40.2 ・・・(2)

15 < νd2n−νd2p < 50 ・・・(3)

f2:第2レンズ群の焦点距離

f:当該光学系の焦点距離

νdpmin:第1レンズ群又は前記第3レンズ群に含まれる正の屈折力を有する単レンズであって、最もアッベ数の小さな単レンズのd線に対するアッベ数

νd2n:第2レンズ群に含まれる負の屈折力を有するレンズのd線に対するアッベ数

νd2p:第2レンズ群に含まれる正の屈折力を有するレンズのd線に対するアッベ数

である。

上記条件式(1)は、当該光学系の焦点距離に対する第2レンズ群の焦点距離の比を規定する式である。条件式(1)を満足する場合、第2レンズ群の屈折力が適正な範囲内となり、テレフォト比の小さな光学系を得ることができる。すなわち、焦点距離に比して光学全長の小さな小型の光学系を得ることができる。また、合焦群である第2レンズ群の屈折力が適正な範囲内となるため、合焦時の収差変動を抑制し、被写体との距離によらず、少ないレンズ枚数でも良好な結像性能を得ることができ、小型、且つ、高性能な光学系を得ることが容易になる。

0.65 < |f2|/f < 0.88 ・・・(1)’’

0.68 < |f2|/f < 0.85 ・・・(1)’’’

上記条件式(2)は、第1レンズ群又は第3レンズ群に含まれる正の屈折力を有する単レンズのd線に対するアッベ数を規定する式である。正レンズ群に含まれる正の屈折力を有する単レンズが、条件式(2)を満足する場合、倍率色収差を良好に補正することができる。このため、少ないレンズ枚数で結像性能の良好な光学系を得ることができる。ここでいう単レンズとは、物体側及び像面側共に空気と界面を有し、且つ、単一の硝材で構成されたレンズをいい、例えば凸レンズと凹レンズとが接合された接合レンズは含まない。

上記条件式(3)は、当該光学系の第2レンズ群を構成する負の屈折力を有するレンズ及び正の屈折力を有するレンズのアッベ数の差を規定する式である。条件式(3)を満足する場合、軸上色収差及び倍率色収差を良好に補正することができる。このため、少ないレンズ枚数で結像性能の良好な光学系を得ることができる。

15 < νd2n−νd2p < 42 ・・・(3)’

本件発明に係る光学系において、第3レンズ群が以下の条件を満足することが好ましい。

但し、

f3:第3レンズ群の焦点距離

である。

0.60 < f3/f < 0.95 ・・・(4)’’

0.70 < f3/f < 0.90 ・・・(4)’’’

本件発明に係る光学系において、第3レンズ群の最も物体側の面が以下の条件を満足することが好ましい。

但し、

Cr3af:第3レンズ群の最も物体側の面の曲率半径

である。

0.14 < Cr3af/f < 10.00 ・・・(5)’’

0.20 < Cr3af/f < 5.00 ・・・(5)’’’

0.26 < Cr3af/f < 2.00 ・・・(5)’’’’

本件発明に係る光学系において、第3レンズ群の最も物体側の面と、第2レンズ群の最も像面側の面とが以下の条件を満足することが好ましい。

但し、Cr3afは上述のとおりであり、

Cr2nr:前記第2レンズ群の最も像面側の面の曲率半径

である。

0.7 < Cr3af/Cr2nr < 1.8 ・・・(6)’’

0.7 < Cr3af/Cr2nr < 1.5 ・・・(6)’’’

本件発明に係る光学系において、第1レンズ群が以下の条件を満足することが好ましい。

但し、

f1:第1レンズ群の焦点距離

f :当該光学系の焦点距離

である。

本件発明に係る光学系において、第1レンズ群と第2レンズ群とが以下の条件を満足することが好ましい。

但し、f1及びf2は上記のとおりである。

当該光学系が防振群を備える場合、防振群が以下の条件を満足することが好ましい。この場合、防振時の収差変動を抑制することができ、当該光学系を小型に維持しつつ、防振時も高い結像性能を得ることができる。

但し、

防振群とは、光軸に対して垂直方向に移動可能なレンズ群をいうものとし、

βvc : 無限遠合焦時における防振群の横倍率

βr : 防振群より像側に位置する全レンズの無限遠合焦時における合成横倍率

である。

次に、本件発明に係る撮像装置について説明する。本件発明に係る撮像装置は、上記本件発明に係る光学系と、当該光学系の像面側に設けられた、当該光学系によって形成された光学像を電気的信号に変換する撮像素子とを備えたことを特徴とする。ここで、撮像素子等に特に限定はなく、CCDセンサやCMOSセンサなどの固体撮像素子等も用いることができる。本件発明に係る撮像装置は、デジタルカメラやビデオカメラ等のこれらの固体撮像素子を用いた撮像装置に好適である。また、当該撮像装置は、レンズが筐体に固定されたレンズ固定式の撮像装置であってもよいし、一眼レフカメラやミラーレス一眼カメラ等のレンズ交換式の撮像装置であってもよいのは勿論である。

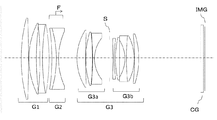

図1は、本件発明に係る実施例1の光学系の無限遠合焦時におけるレンズ構成を示すレンズ断面図である。当該光学系は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3とから構成されている。

第2レンズ群G2は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正の屈折力を有するレンズL4と、負の屈折力を有する両凹レンズL5とを接合した接合レンズにより構成される。

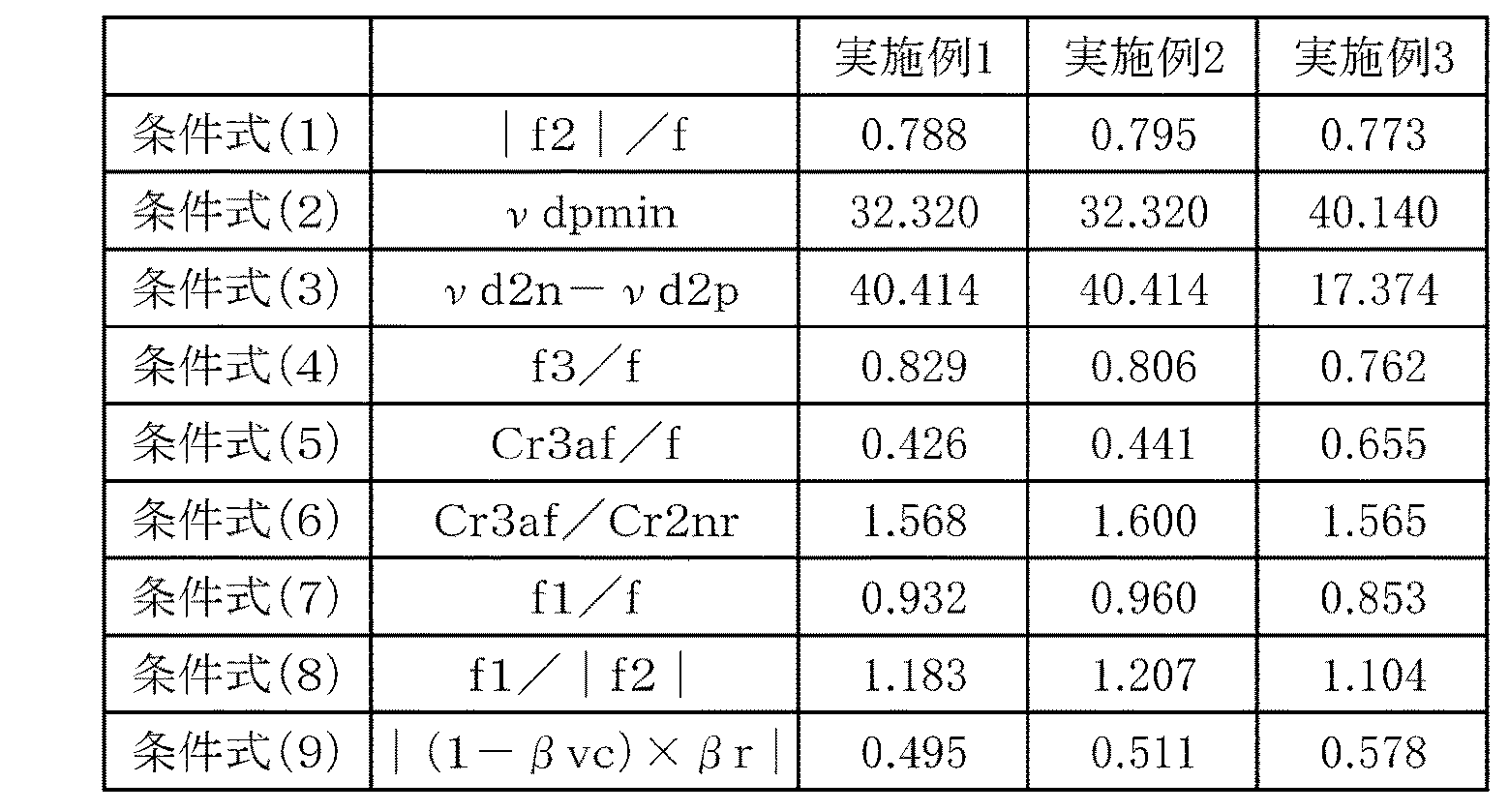

次に、当該光学系の具体的数値を適用した数値実施例について説明する。表1に当該光学系のレンズデータを示す。表1において、「面No.」は物体側から数えたレンズ面の順番(面番号)、「r」はレンズ面の曲率半径、「d」はレンズ面の光軸上の間隔、「Nd」はd線(波長λ=587.6nm)に対する屈折率、「νd」はd線に対するアッベ数をそれぞれ示している。また、表2は、表1に示した光軸上の可変間隔である。また、各条件式(1)〜条件式(9)の数値を表7に示す。なお、各表中の長さの単位は全て「mm」であり、画角の単位は全て「°」である。これらの表に関する事項は実施例2及び実施例3で示す各表においても同様であるため、以下では説明を省略する。

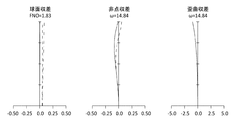

f =82.500

Fno=1.829

ω =14.835

図3は、本件発明に係る実施例2の光学系の無限遠合焦時におけるレンズ構成を示すレンズ断面図である。当該光学系は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3とから構成されている。

第2レンズ群G2は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正の屈折力を有するレンズL5と、負の屈折力を有する両凹レンズL6とを接合した接合レンズにより構成される。

次に、当該光学系の具体的数値を適用した数値実施例について説明する。表3は、当該光学系のレンズデータであり、表4は、表3に示した光軸上の可変間隔である。また、表7に条件式(1)〜条件式(9)の数値を示す。さらに、図4は、当該光学系の無限遠合焦時の縦収差図である。

f =82.500

Fno=1.830

ω =14.835

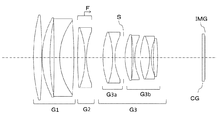

図5は、本件発明に係る実施例3の無限遠合焦時におけるレンズ構成を示すレンズ断面図である。当該光学系は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、から構成されている。

第2レンズ群G2は、物体側から順に像面側に凸面を向けた正の屈折力を有するレンズL5と、負の屈折力を有する両凹レンズL6とを接合した接合レンズにより構成される。

次に、当該光学系の具体的数値を適用した数値実施例について説明する。表5は、当該光学系のレンズデータであり、表6は、表5に示した光軸上の可変間隔である。また、表7に条件式(1)〜条件式(9)の数値を示す。さらに、図6は、当該光学系の無限遠合焦時の縦収差図である。

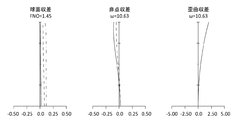

f =113.000

Fno=1.456

ω =10.632

G2 ・・・第2レンズ群

G3 ・・・第3レンズ群

G3a・・・物体側群

G3b・・・像側群

S ・・・開口絞り

CG ・・・カバーガラス

IMG・・・像面

Claims (7)

- 物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群と、負の屈折力を有する第2レンズ群と、正の屈折力を有する第3レンズ群とからなり、

前記第2レンズ群は、正の屈折力を有するレンズ1枚と、負の屈折力を有するレンズ1枚とから構成され、

前記第1レンズ群及び前記第3レンズ群の少なくともいずれか一方のレンズ群は、物体側及び像面側が共に空気との界面を有する正の屈折力を有する単レンズを少なくとも1枚含み、

前記第1レンズ群と前記第3レンズ群とを光軸方向に固定し、前記第2レンズ群を光軸方向に移動させることで無限遠物体から有限距離物体への合焦を行い、

以下の条件を満足することを特徴とする光学系。

0.56 < |f2|/f < 0.92 ・・・(1)

νdpmin < 40.2 ・・・(2)

15 < νd2n−νd2p <50 ・・・(3)

但し、

f2:前記第2レンズ群の焦点距離

f:当該光学系の焦点距離

νdpmin:前記第1レンズ群又は前記第3レンズ群に含まれる正の屈折力を有する単レンズであって、最もアッベ数の小さな単レンズのd線に対するアッベ数

νd2n:前記第2レンズ群に含まれる負の屈折力を有するレンズのd線に対するアッベ数

νd2p:前記第2レンズ群に含まれる正の屈折力を有するレンズのd線に対するアッベ数

である。 - 前記第3レンズ群が以下の条件を満足する請求項1に記載の光学系。

0.50 < f3/f < 1.10 ・・・(4)

但し、

f3:前記第3レンズ群の焦点距離

である。 - 前記第3レンズ群の最も物体側の面が以下の条件を満足する請求項1又は請求項2に記載の光学系。

0 < Cr3af/f ・・・(5)

但し、

Cr3af:前記第3レンズ群の最も物体側の面の曲率半径

である。 - 前記第3レンズ群の最も物体側の面と、前記第2レンズ群の最も像面側の面とが以下の条件を満足する請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の光学系。

1.0 < Cr3af/Cr2nr < 4.0 ・・・(6)

但し、

Cr3af:前記第3レンズ群の最も物体側の面の曲率半径

Cr2nr:前記第2レンズ群の最も像面側の面の曲率半径

である。 - 前記第1レンズ群が以下の条件を満足する請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の光学系。

0.8 < f1/f < 1.0 ・・・(7)

但し、

f1:前記第1レンズ群の焦点距離

である。 - 前記第1レンズ群と前記第2レンズ群とが以下の条件を満足する請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の光学系。

1.0 < f1/|f2| < 1.5 ・・・(8) - 請求項1〜請求項6のいずれか一項に記載の光学系と、当該学系の像面側に、当該光学系によって形成された光学像を電気的信号に変換する撮像素子とを備えたことを特徴とする撮像装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2015028904A JP6609412B2 (ja) | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 光学系及び撮像装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2015028904A JP6609412B2 (ja) | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 光学系及び撮像装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2016151663A true JP2016151663A (ja) | 2016-08-22 |

| JP2016151663A5 JP2016151663A5 (ja) | 2018-02-08 |

| JP6609412B2 JP6609412B2 (ja) | 2019-11-20 |

Family

ID=56695363

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2015028904A Expired - Fee Related JP6609412B2 (ja) | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 光学系及び撮像装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6609412B2 (ja) |

Citations (13)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS59147314A (ja) * | 1983-02-12 | 1984-08-23 | Minolta Camera Co Ltd | ズ−ムレンズ系 |

| JPH0453915A (ja) * | 1990-06-22 | 1992-02-21 | Minolta Camera Co Ltd | ズームレンズ |

| JPH05273467A (ja) * | 1992-03-25 | 1993-10-22 | Nikon Corp | 内焦方式のズームレンズ |

| JPH06148523A (ja) * | 1992-11-06 | 1994-05-27 | Canon Inc | リヤーフォーカス式のズームレンズ |

| JPH08201690A (ja) * | 1995-01-27 | 1996-08-09 | Ricoh Opt Ind Co Ltd | 投影用ズームレンズ |

| JPH08220438A (ja) * | 1995-02-17 | 1996-08-30 | Nikon Corp | 近距離合焦可能なズームレンズ |

| JP2000227546A (ja) * | 1999-02-04 | 2000-08-15 | Asahi Optical Co Ltd | 中望遠レンズ |

| JP2008070410A (ja) * | 2006-09-12 | 2008-03-27 | Olympus Imaging Corp | ズームレンズ |

| JP2008158321A (ja) * | 2006-12-25 | 2008-07-10 | Nikon Corp | 防振機能を有する変倍光学系、撮像装置、変倍光学系の変倍方法 |

| JP2009199092A (ja) * | 2009-04-22 | 2009-09-03 | Canon Inc | ズームレンズ及びそれを有する光学機器 |

| JP2013195637A (ja) * | 2012-03-19 | 2013-09-30 | Ricoh Co Ltd | 結像レンズ、撮像装置および情報装置 |

| JP2014109700A (ja) * | 2012-12-03 | 2014-06-12 | Canon Inc | 撮像光学系及びそれを有する撮像装置 |

| JP2015068910A (ja) * | 2013-09-27 | 2015-04-13 | ソニー株式会社 | 撮像レンズおよび撮像装置 |

-

2015

- 2015-02-17 JP JP2015028904A patent/JP6609412B2/ja not_active Expired - Fee Related

Patent Citations (13)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS59147314A (ja) * | 1983-02-12 | 1984-08-23 | Minolta Camera Co Ltd | ズ−ムレンズ系 |

| JPH0453915A (ja) * | 1990-06-22 | 1992-02-21 | Minolta Camera Co Ltd | ズームレンズ |

| JPH05273467A (ja) * | 1992-03-25 | 1993-10-22 | Nikon Corp | 内焦方式のズームレンズ |

| JPH06148523A (ja) * | 1992-11-06 | 1994-05-27 | Canon Inc | リヤーフォーカス式のズームレンズ |

| JPH08201690A (ja) * | 1995-01-27 | 1996-08-09 | Ricoh Opt Ind Co Ltd | 投影用ズームレンズ |

| JPH08220438A (ja) * | 1995-02-17 | 1996-08-30 | Nikon Corp | 近距離合焦可能なズームレンズ |

| JP2000227546A (ja) * | 1999-02-04 | 2000-08-15 | Asahi Optical Co Ltd | 中望遠レンズ |

| JP2008070410A (ja) * | 2006-09-12 | 2008-03-27 | Olympus Imaging Corp | ズームレンズ |

| JP2008158321A (ja) * | 2006-12-25 | 2008-07-10 | Nikon Corp | 防振機能を有する変倍光学系、撮像装置、変倍光学系の変倍方法 |

| JP2009199092A (ja) * | 2009-04-22 | 2009-09-03 | Canon Inc | ズームレンズ及びそれを有する光学機器 |

| JP2013195637A (ja) * | 2012-03-19 | 2013-09-30 | Ricoh Co Ltd | 結像レンズ、撮像装置および情報装置 |

| JP2014109700A (ja) * | 2012-12-03 | 2014-06-12 | Canon Inc | 撮像光学系及びそれを有する撮像装置 |

| JP2015068910A (ja) * | 2013-09-27 | 2015-04-13 | ソニー株式会社 | 撮像レンズおよび撮像装置 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP6609412B2 (ja) | 2019-11-20 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6462415B2 (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP2016161650A5 (ja) | ||

| JP6219183B2 (ja) | 撮像レンズおよび撮像装置 | |

| JP6331673B2 (ja) | 光学系、光学装置 | |

| JP2017097197A (ja) | 広角レンズ及び撮像装置 | |

| JP2016126277A (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP6584085B2 (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP6584086B2 (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP6546752B2 (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP6320904B2 (ja) | 撮像レンズおよび撮像装置 | |

| JP6657455B2 (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP6518067B2 (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP6563200B2 (ja) | ズームレンズ及び撮像装置 | |

| JP6563216B2 (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP6670690B2 (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP6609412B2 (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP6603459B2 (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP2017116763A (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP6492416B2 (ja) | 光学系、光学装置 | |

| JP2016161647A (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP2016151665A (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP2016126275A (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP2016126276A (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP6364778B2 (ja) | 光学系、光学装置 | |

| JP2015148672A (ja) | 光学系、光学装置、光学系の製造方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20171220 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20171226 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20190109 |

|

| A601 | Written request for extension of time |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20190227 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20190425 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20191002 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20191028 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6609412 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |