JP2016084728A - バキュームポンプ - Google Patents

バキュームポンプ Download PDFInfo

- Publication number

- JP2016084728A JP2016084728A JP2014216752A JP2014216752A JP2016084728A JP 2016084728 A JP2016084728 A JP 2016084728A JP 2014216752 A JP2014216752 A JP 2014216752A JP 2014216752 A JP2014216752 A JP 2014216752A JP 2016084728 A JP2016084728 A JP 2016084728A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- housing

- discharge

- stopper

- fixed

- reed valve

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

- 235000014676 Phragmites communis Nutrition 0.000 claims abstract description 52

- 239000010687 lubricating oil Substances 0.000 claims description 11

- 239000003921 oil Substances 0.000 claims description 7

- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 3

- 238000007599 discharging Methods 0.000 abstract description 9

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 7

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2

- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1

- 230000001050 lubricating effect Effects 0.000 description 1

- 238000000034 method Methods 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Compressor (AREA)

- Rotary Pumps (AREA)

- Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)

Abstract

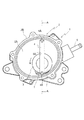

【解決手段】ベーンポンプ1は、ハウジング2におけるポンプ室2A内の気体を排出させる排出通路7と、排出通路7の排出側出口7aを開閉可能に覆う板状のリードバルブ22と、リードバルブ22の開く範囲を規定する板状のストッパ21と、リードバルブ22及びストッパ21をハウジング2に固定するボルト23と、を有し、ストッパ21は、ボルト23によってハウジング2に固定される固定部21bと、固定部21bよりも排出側出口7aに近い部分でハウジング2に当接する当接部21aと、当接部21aよりも先端側で排出側出口7aから離間して形成される先端部21cと、を備え、先端部21cが排出側出口7aから離間する形状によってリードバルブ22の開く範囲を規定する。

【選択図】図3

Description

従来のバキュームポンプにおいては、ハウジングのポンプ室で回転するロータの摺動部分に潤滑油を供給するように構成されており、摺動部分を潤滑した後の潤滑油はロータの回転に伴って、気体とともに排出通路からポンプ室の外部へ排出されるようになっている。

また、従来のバキュームポンプにおいては、排出通路を開閉するリードバルブが設けられており、ロータが回転される際には、ポンプ室内の圧力によってリードバルブが開放されてポンプ室内の空気と潤滑油は排出通路及び開放状態のリードバルブを介してエンジンルーム側に排出される(例えば、特許文献1及び特許文献2を参照)。

また、リードバルブの板厚を大きくすることによって、リードバルブの開放量(リフト量)及び開放時間を調整しようとすると、コストの増加に繋がる。

ベーンポンプ1は図示しないエンジンルームの側面に固定されており、例えば、図示しないブレーキ倍力装置の負圧源として機能するようになっている。

ベーンポンプ1は、略円形のポンプ室2Aを有する段付円筒状のハウジング2と、ポンプ室2A内に配置されるとともにポンプ室2Aの中心に対して軸心を偏心させて配置されたロータ3と、ポンプ室2A内に配置されるとともにロータ3とともに矢印方向に回転されてポンプ室2A内を常時複数の作動空間に区画するベーン4と、ハウジング2における大径部2Bの開口、すなわちポンプ室2Aの一端開口を閉鎖するカバー5とを備えている。

2 ハウジング

2A ポンプ室

2C 小径部

7 排出通路

7a 排出側出口

11 給油通路

21 ストッパ

22 リードバルブ

23 ボルト(締結具)

Claims (5)

- 内部にポンプ室を有するハウジングと、前記ポンプ室内に配置されるとともにロータによって回転されて前記ポンプ室を複数の作動空間に区画するベーンと、前記ポンプ室内に潤滑油を供給する給油通路と、前記ポンプ室に気体を吸引する吸引通路と、前記ポンプ室内の気体をハウジングの外部へ排出させる排出通路と、該排出通路の排出側出口を開閉可能に覆う板状のリードバルブと、該リードバルブの開く範囲を規定する板状のストッパと、前記リードバルブ及び前記ストッパを前記ハウジングに固定する締結具と、を有するバキュームポンプにおいて、

前記ストッパは、前記締結具によって前記ハウジングに固定される固定部と、該固定部よりも前記排出側出口に近い部分で前記ハウジングに当接する当接部と、該当接部よりも先端側で前記排出側出口から離間して形成される先端部と、を備え、

前記先端部が前記排出側出口から離間する形状によって、前記リードバルブの開く範囲を規定する、

ことを特徴とする、バキュームポンプ。 - 前記ストッパは、前記固定部が前記締結具によって前記ハウジングに固定される前には、前記当接部を前記ハウジングに当接させるとともに前記先端部を前記排出側出口に近接させた状態で、前記固定部における前記ハウジングの側の面と前記ハウジングとの間に間隙が形成されており、

前記固定部が前記締結具で前記ハウジングに固定される際に、前記締結具によって前記間隙が縮幅され、前記固定部が前記ハウジングに近接することにより、前記先端部が前記排出側出口から離間する、

ことを特徴とする、請求項1に記載のバキュームポンプ。 - 前記ストッパは、前記固定部が前記締結具によって前記ハウジングに固定される前には、前記固定部が前記ハウジングと反対の側に膨出して形成されることにより、前記当接部を前記ハウジングに当接させるとともに前記先端部を前記排出側出口に近接させた状態で、前記固定部における前記ハウジングの側の面と前記ハウジングとの間に間隙が形成される、

ことを特徴とする、請求項2に記載のバキュームポンプ。 - 前記ストッパは、前記固定部が前記締結具によって前記ハウジングに固定される前には、前記固定部における前記ハウジングの側の面が前記当接部よりも窪んで形成されることにより、前記当接部を前記ハウジングに当接させるとともに前記先端部を前記排出側出口に近接させた状態で、前記固定部における前記ハウジングの側の面と前記ハウジングとの間に間隙が形成される、

ことを特徴とする、請求項2に記載のバキュームポンプ。 - 二個の前記排出側出口を有し、

前記リードバルブは、前記二個の排出側出口の間で、その中央部分が前記締結具によって前記ハウジングに固定され、

前記ストッパは、前記二個の排出側出口の間で、その中央部分が前記締結具によって前記ハウジングに固定される固定部と、該固定部よりも前記排出側出口に近い部分で前記ハウジングに当接する二個の当接部と、該当接部よりも両端側で前記排出側出口から離間して形成される二個の先端部と、を備える、

ことを特徴とする、請求項1から請求項4の何れか1項に記載のバキュームポンプ。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014216752A JP2016084728A (ja) | 2014-10-23 | 2014-10-23 | バキュームポンプ |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014216752A JP2016084728A (ja) | 2014-10-23 | 2014-10-23 | バキュームポンプ |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2016084728A true JP2016084728A (ja) | 2016-05-19 |

| JP2016084728A5 JP2016084728A5 (ja) | 2016-12-28 |

Family

ID=55972690

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2014216752A Pending JP2016084728A (ja) | 2014-10-23 | 2014-10-23 | バキュームポンプ |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2016084728A (ja) |

Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS51149430U (ja) * | 1975-05-24 | 1976-11-30 | ||

| JPS5480102U (ja) * | 1977-11-18 | 1979-06-07 | ||

| JPS5785662U (ja) * | 1980-11-14 | 1982-05-27 | ||

| JP2003028067A (ja) * | 2001-06-29 | 2003-01-29 | Samsung Kwangju Electronics Co Ltd | 圧縮機の弁組立体 |

-

2014

- 2014-10-23 JP JP2014216752A patent/JP2016084728A/ja active Pending

Patent Citations (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS51149430U (ja) * | 1975-05-24 | 1976-11-30 | ||

| JPS5480102U (ja) * | 1977-11-18 | 1979-06-07 | ||

| JPS5785662U (ja) * | 1980-11-14 | 1982-05-27 | ||

| JP2003028067A (ja) * | 2001-06-29 | 2003-01-29 | Samsung Kwangju Electronics Co Ltd | 圧縮機の弁組立体 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US7588433B2 (en) | Vane pump | |

| JP3874300B2 (ja) | ベーンポンプ | |

| WO2015104930A1 (ja) | 気体圧縮機 | |

| RU2480627C1 (ru) | Лопастной насос | |

| JP2015232293A (ja) | 可変容量型オイルポンプ | |

| JP6411228B2 (ja) | 伝達装置 | |

| JP2016084728A (ja) | バキュームポンプ | |

| US20200392847A1 (en) | Vane pump | |

| JP2016223398A (ja) | バキュームポンプ | |

| JP2016084728A5 (ja) | ||

| JP2014167290A (ja) | ベーン型圧縮機 | |

| JP2012067729A (ja) | ベーンポンプ | |

| JP2015102074A (ja) | バキュームポンプ | |

| JP6406605B2 (ja) | バキュームポンプ | |

| JP2015151906A (ja) | バキュームポンプおよびこのバキュームポンプを備えるエンジン | |

| JP2015175266A (ja) | オイルポンプのリリーフ構造 | |

| JP2011132868A (ja) | ベーンポンプ | |

| WO2015105125A1 (ja) | バキュームポンプ | |

| JP6166671B2 (ja) | ベーンポンプ | |

| JP2017503965A (ja) | 自動車用真空ポンプ | |

| JP6140070B2 (ja) | バキュームポンプ | |

| JP2015158148A (ja) | ベーンポンプ | |

| JP2018168780A (ja) | ベーン型圧縮機 | |

| US20170184106A1 (en) | Vane pump device | |

| JP2016133040A (ja) | バキュームポンプ |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20161115 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20161115 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20170807 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20170822 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20171016 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20180313 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20181002 |