JP2016010392A - 培養袋及び培養方法 - Google Patents

培養袋及び培養方法 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2016010392A JP2016010392A JP2014135009A JP2014135009A JP2016010392A JP 2016010392 A JP2016010392 A JP 2016010392A JP 2014135009 A JP2014135009 A JP 2014135009A JP 2014135009 A JP2014135009 A JP 2014135009A JP 2016010392 A JP2016010392 A JP 2016010392A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- surface film

- culture

- main surface

- heat

- main

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Landscapes

- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)

Abstract

Description

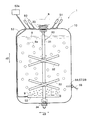

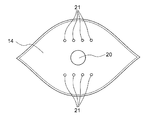

以下、図面を参照して本発明の一実施の形態について説明する。なお、本明細書に添付する図面においては、図示と理解のしやすさの便宜上、適宜縮尺及び縦横の寸法比等を、実物のそれらから変更し誇張してある。図1乃至図10は、本発明による第1の実施の形態を説明するための図である。このうち図1は、本発明の第1の実施の形態による培養装置1を示す正面図であり、図2は、図1に示す培養装置1の培養袋10を示す斜視図である。

なお、上述した実施の形態に対して様々な変更を加えることが可能である。以下、図面を参照しながら、変形の一例について説明する。以下の説明および以下の説明で用いる図面では、上述した実施の形態と同様に構成され得る部分について、上述の実施の形態における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いることとし、重複する説明を省略する。

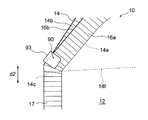

次に、図13を参照して、本発明の第2の実施の形態について説明する。図13は、本発明の第2の実施の形態における培養装置1の要部を示す部分斜視図である。図13を参照して説明する第2の実施の形態は、固定領域90の形態が異なるが、その他の構成は第1の実施形態と同様に構成することができる。第2の実施の形態に関する以下の説明および以下の説明で用いる図面では、上述した第1の実施の形態と同様に構成され得る部分について、上述の第1の実施の形態における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いることとし、重複する説明を省略する。

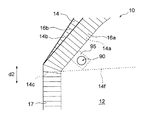

次に、図15を参照して、本発明の第3の実施の形態について説明する。図15は、本発明の第3の実施の形態における培養装置1の要部を示す部分斜視図である。図15を参照して説明する第3の実施の形態は、固定領域90の形態が異なるが、その他の構成は第1の実施形態と同様に構成することができる。

実施例1は、図2に示す培養袋に対応している。先ず、図8に示す積層体、すなわち、ポリエチレン層、エチレンビニルアルコール層、ナイロン層及びポリエチレンテレフタレート層をこの順で含む積層体を用いて、各フィルムを作製した。作製された各フィルムの周縁同士をヒートシールして50L用の培養袋を製袋した。次に、他面フィルムの周縁のうちの、一方の主面フィルム本体とヒートシールされた第1部分に、孔を形成した。続いて、第1部分に設けられた孔に合わせて、他面フィルムの周縁のうちの、他方の主面フィルム本体とヒートシールされた第2部分に、孔を形成した。次に、他面フィルム本体を折目線に沿って折り畳み、第1部分に設けられた孔と第2部分に設けられた孔とに、接合材料を充填した。その後、硬化した接合材料が第1部分と第2部分とを接合することにより、第1部分と第2部分とを固定する固定領域を形成した。なお、固定領域は、折目線と一致する上述の境界部分から上下方向に約10mmずれた位置に配置した。

比較例1は、実施例1に係る培養袋において固定領域を設けなかった形態に対応している。

上記で得られた実施例1及び比較例1に係る培養袋について、耐圧性を評価した。実施例1及び比較例1に係る培養袋に2kPaのエアーを充填していく毎に、1分間放置して圧力が低下しないかを確認した。確認した結果を表1に示す。なお、表1において、各加圧状態において1分間放置して圧力が低下しなかった場合を○とし、各加圧状態において1分間放置して圧力が低下した場合を×とした。

10 培養袋

8a 被培養物

8 培養液

12、13 主面フィルム本体

12a 第3部分

12b 第4部分

12c 境界部分

14、15 他面フィルム本体

14a 第1部分

14a1 孔

14b 第2部分

14b1 孔

14c 境界部分

14f、15f 折目線

16 第1シール領域

17 第2シール領域

30 撹拌器

50 培養液注入チューブ

51 気体排出部

52 気体導入部

53 気体供給チューブ

90 固定領域

92 接合材料

93 接合テープ

94 クリップ部材

95 追加フィルム片

d1 前後方向

d2 上下方向

Claims (13)

- 被培養物を含む培養液を収容して被培養物を培養する培養袋であって、

一方向に対向する一対の主面フィルム本体を含む主面フィルムと、

前記一対の主面フィルム本体の間で、前記一方向に交差する他方向に対向して配置された一対の他面フィルム本体と、

を備え、

主面フィルム本体の周縁と他面フィルム本体の周縁とがヒートシールされて第1シール領域が形成され、

主面フィルム同士がヒートシールされて第2シール領域が形成され、

一方の他面フィルム本体の周縁のうちの、一方の主面フィルム本体とヒートシールされた第1部分と他方の主面フィルム本体とヒートシールされた第2部分との境界となる境界部分に沿って、前記一方の他面フィルム本体を折り畳んだときに、前記第1部分と前記第2部分との重なり合う位置に、前記第1部分と前記第2部分とを固定する固定領域が設けられている、培養袋。 - 前記第1部分と前記第2部分とを接合する接合材料によって、前記固定領域が形成されている、請求項1に記載の培養袋。

- 前記第1部分に孔が形成され、

前記境界部分に沿って前記一方の他面フィルム本体を折り畳んだときに前記第1部分に設けられた孔と重なり合う前記第2部分の位置に、孔が形成され、

前記接合材料は、前記第1部分に形成された孔と、前記第2部分に形成された孔とに、充填されている、請求項2に記載の培養袋。 - 前記第1部分とヒートシールされた前記一方の主面フィルム本体の部分と、前記第2部分とヒートシールされた前記他方の主面フィルム本体の部分と、に亘って貼り付けられた接合テープによって前記第1部分と前記第2部分とが互いに固定され、前記固定領域が規定されている、請求項1に記載の培養袋。

- 前記第1部分とヒートシールされた前記一方の主面フィルム本体の部分と、前記第2部分とヒートシールされた前記他方の主面フィルム本体の部分と、を挟持するクリップ部材によって前記第1部分と前記第2部分とが互いに固定され、前記固定領域が規定されている、請求項1に記載の培養袋。

- 前記固定領域は、前記境界部分から前記他方向にずれた位置に配置されている、請求項1乃至5のいずれか一項に記載の培養袋。

- 被培養物を含む培養液を収容して被培養物を培養する培養袋であって、

一方向に対向する一対の主面フィルム本体を有する主面フィルムと、

前記一対の主面フィルム本体の間で、前記一方向に交差する他方向に対向して配置された一対の他面フィルム本体と、

を備え、

主面フィルム本体の周縁と他面フィルム本体の周縁とがヒートシールされて第1シール領域が形成され、

主面フィルム同士がヒートシールされて第2シール領域が形成され、

一方の主面フィルム本体の第1シール領域及び第2シール領域をなす部分以外の部分と、一方の他面フィルム本体の第1シール領域をなす部分以外の部分と、が重なる位置に、前記一方の主面フィルム本体と前記一方の他面フィルム本体とを固定する固定領域が設けられていて、

前記固定領域は、前記一方の他面フィルム本体の周縁のうちの、前記一方の主面フィルム本体とヒートシールされた第1部分と他方の主面フィルム本体とヒートシールされた第2部分との境界となる境界部分よりも袋内方に位置している、培養袋。 - 前記一方の主面フィルム本体と前記一方の他面フィルム本体とがヒートシールされることにより、前記固定領域が形成されている、請求項7に記載の培養袋。

- 前記一方の主面フィルム本体と前記一方の他面フィルム本体との間に追加フィルム片が配置されていて、

前記一方の主面フィルム本体と前記一方の他面フィルム本体と共に前記追加フィルム片がヒートシールされることにより、前記固定領域が形成されている、請求項8に記載の培養袋。 - 被培養物を含む培養液を収容して被培養物を培養する培養袋であって、

一方向に対向する一対の主面フィルム本体を含む主面フィルムと、

前記一対の主面フィルム本体の間で、前記一方向に交差する他方向に対向して配置された一対の他面フィルム本体と、

を備え、

主面フィルム本体の周縁と他面フィルム本体の周縁とがヒートシールされて第1シール領域が形成され、

主面フィルム同士がヒートシールされて第2シール領域が形成され、

一対の主面フィルム本体の第1シール領域及び第2シール領域をなす部分以外の部分が互いに重なる位置に、当該一対の主面フィルム本体を互いに固定する固定領域が設けられていて、

前記固定領域は、一方の主面フィルム本体の周縁のうちの、他方の主面フィルム本体とヒートシールされた第3部分と一方の他面フィルム本体とヒートシールされた第4部分との境界となる境界部分よりも袋内方に位置している、培養袋。 - 前記一対の主面フィルム本体の互いに重なる部分がヒートシールされることにより、前記固定領域が形成されている、請求項10に記載の培養袋。

- 前記一対の主面フィルム本体の互いに重なる部分の間に追加フィルム片が配置されていて、

前記一対の主面フィルム本体の互いに重なる部分と共に前記追加フィルム片がヒートシールされることにより、前記固定領域が形成されている、請求項11に記載の培養袋。 - 請求項1乃至12のいずれか一項に記載の培養袋を有する培養装置を用いて被培養物を培養する培養方法であって、

前記培養袋内に加圧状態で培養液を注入する工程と、

前記培養袋内にエアーを供給し前記培養袋内を加圧状態にして被培養物を培養する工程と、

を備える、培養方法。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014135009A JP2016010392A (ja) | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 培養袋及び培養方法 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2014135009A JP2016010392A (ja) | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 培養袋及び培養方法 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2016010392A true JP2016010392A (ja) | 2016-01-21 |

| JP2016010392A5 JP2016010392A5 (ja) | 2017-03-30 |

Family

ID=55227572

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2014135009A Pending JP2016010392A (ja) | 2014-06-30 | 2014-06-30 | 培養袋及び培養方法 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2016010392A (ja) |

Cited By (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN111263806A (zh) * | 2017-10-31 | 2020-06-09 | 环球生命科技咨询美国有限责任公司 | 柔性袋 |

Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS51159620U (ja) * | 1975-06-11 | 1976-12-18 | ||

| JPH09511476A (ja) * | 1994-06-08 | 1997-11-18 | エスペーエス フェルパクングスシステム ゲゼルシャフトミットベシュレンクテルハフツング | 自立するバッグ |

| JPH10329849A (ja) * | 1997-05-29 | 1998-12-15 | Dainippon Printing Co Ltd | 変形ガセットパウチ |

| JP2003515508A (ja) * | 1999-11-30 | 2003-05-07 | エス・ピー・エス ファーパッカングス−システム ゲーエムベーハー | 曲げ可能クロージャ部材を有する直立バッグ |

| JP2004534544A (ja) * | 2001-07-09 | 2004-11-18 | アルキャン・パッケージング・ファーマシューティカル・アンド・パーソナル・ケア・インコーポレイテッド | 使い捨て容器 |

| JP2008212049A (ja) * | 2007-03-02 | 2008-09-18 | Fujimori Kogyo Co Ltd | 培養袋及び培養装置 |

-

2014

- 2014-06-30 JP JP2014135009A patent/JP2016010392A/ja active Pending

Patent Citations (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS51159620U (ja) * | 1975-06-11 | 1976-12-18 | ||

| JPH09511476A (ja) * | 1994-06-08 | 1997-11-18 | エスペーエス フェルパクングスシステム ゲゼルシャフトミットベシュレンクテルハフツング | 自立するバッグ |

| JPH10329849A (ja) * | 1997-05-29 | 1998-12-15 | Dainippon Printing Co Ltd | 変形ガセットパウチ |

| JP2003515508A (ja) * | 1999-11-30 | 2003-05-07 | エス・ピー・エス ファーパッカングス−システム ゲーエムベーハー | 曲げ可能クロージャ部材を有する直立バッグ |

| JP2004534544A (ja) * | 2001-07-09 | 2004-11-18 | アルキャン・パッケージング・ファーマシューティカル・アンド・パーソナル・ケア・インコーポレイテッド | 使い捨て容器 |

| JP2008212049A (ja) * | 2007-03-02 | 2008-09-18 | Fujimori Kogyo Co Ltd | 培養袋及び培養装置 |

Cited By (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN111263806A (zh) * | 2017-10-31 | 2020-06-09 | 环球生命科技咨询美国有限责任公司 | 柔性袋 |

| JP2021500886A (ja) * | 2017-10-31 | 2021-01-14 | グローバル・ライフ・サイエンシズ・ソリューションズ・ユーエスエー・エルエルシー | 可撓性バッグ |

| US11674115B2 (en) | 2017-10-31 | 2023-06-13 | Global Life Sciences Solutions Usa Llc | Flexible bag |

| JP7325884B2 (ja) | 2017-10-31 | 2023-08-15 | グローバル・ライフ・サイエンシズ・ソリューションズ・ユーエスエー・エルエルシー | 可撓性バッグ |

| CN111263806B (zh) * | 2017-10-31 | 2024-01-26 | 环球生命科技咨询美国有限责任公司 | 柔性袋 |

| US11987779B2 (en) | 2017-10-31 | 2024-05-21 | Global Life Sciences Solutions Usa Llc | Flexible bag |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| EP2818190B1 (en) | Medical device packaging body | |

| JP6588497B2 (ja) | シート材容器 | |

| DK2731869T3 (en) | Fluidmanifoldsystemer | |

| US20100203624A1 (en) | Three dimensional disposable bioreactor | |

| JP2012152901A (ja) | 包装袋の製造方法、及び、包装袋 | |

| US10927337B2 (en) | Disposable container, mixing system and packaging | |

| US11304874B2 (en) | Protecting body for a flexible pouch, system for containing a biopharmaceutical fluid and methods for using such a system | |

| WO2015015789A1 (ja) | 自立パウチ | |

| WO2017170636A1 (ja) | シリンジ保持部材、シリンジ梱包体及びシリンジ梱包体の組立方法 | |

| JP2013189237A (ja) | 梱包材及び梱包方法 | |

| JP2016010392A (ja) | 培養袋及び培養方法 | |

| HUE030966T2 (en) | Plastic sided lining pouch | |

| JP7325884B2 (ja) | 可撓性バッグ | |

| JP6496716B2 (ja) | 使い捨て容器及び容器を含む混合システム | |

| JP6745076B2 (ja) | 無菌で接続可能なセンサパッチ | |

| EP3160861B1 (en) | Bag weld with gusset | |

| JP6409360B2 (ja) | 培養装置及び培養袋 | |

| JP2014161265A (ja) | 培養袋 | |

| JP4358297B2 (ja) | 気体密封袋及びその製造方法 | |

| JP2002101867A (ja) | 培養容器 | |

| JP2022530311A (ja) | 使い捨てのフレキシブルなバイオプロセシングバッグおよび使い捨てのフレキシブルなバイオプロセシングバッグを製造する方法 | |

| CN112789348A (zh) | 用于细胞培养的多隔室袋 | |

| US20220356431A1 (en) | Flow path cassette, cell culturing kit, and cell culturing system | |

| JP2020043787A (ja) | 培養装置及び培養容器 | |

| US20220204907A1 (en) | Biological component cassette, biological component kit, and biological component treatment system |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20170216 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20170216 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20171220 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20180116 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20180724 |