(第1の実施形態)

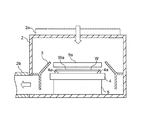

第1の実施形態について図1及び図2を参照して説明する。第1の実施形態は、本発明に係る基板乾燥装置を基板処理装置に適用した一例である。

図1に示すように、第1の実施形態に係る基板処理装置1Aは、処理室となる処理ボックス2と、その処理ボックス2内に設けられたカップ3と、そのカップ3内で基板Wを水平状態で支持するテーブル4と、そのテーブル4を水平面内で回転させる回転機構5とを備えている。さらに、基板処理装置1Aは、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waに薬液を供給する薬液供給部6と、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waに純水を供給する純水供給部7と、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waに乾燥用液体を供給する液体供給部8と、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waに乾燥気体(乾燥した気体)を供給する気体供給部9と、各部を制御する制御部10とを備えている。

処理ボックス2は、カップ3やテーブル4、回転機構5などを収容する処理室である。この処理ボックス2は給気可能に形成されており、処理ボックス2の上面にはダウンフロー用のフィルタ2aが設けられている。また、処理ボックス2は排気可能に形成されており、処理ボックス2の側面には排気用の排気管(排気流路)2bが接続されている。大気(空気)はフィルタ2aを介して処理ボックス2内に流入し、処理ボックス2内の気体(大気や乾燥気体などを含む気体)は排気管2bを介して処理ボックス2内から排気される。この気体の流れは、ファンなどを有する排気部(図示せず)によって生じている。

ここで、フィルタ2aとしては、例えば、ULPA(Ultra Low Penetration Air)フィルタやHEPA(High Efficienty Particulate Air)フィルタなどを用いることが可能である。

カップ3は、円筒形状に形成されており、テーブル4を周囲から囲んで内部に収容する。カップ3の周壁の上部は径方向の内側に向かって傾斜しており、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waが露出するように開口している。このカップ3は、回転する基板Wの処理対象面Waから流れ落ちる、あるいは、飛散する処理液(薬液や純水など)を受け取る。なお、カップ3の底面には、受け取った処理液を排出するための排液管(図示せず)が接続されている。

テーブル4は、カップ3内の中央付近に位置付けられ、水平面内で回転可能に設けられている。このテーブル4は、ピンなどの支持部材4aを複数有しており、これらの支持部材4aにより、ウェーハや液晶基板などの基板Wを着脱可能に保持する。なお、基板Wは処理対象面(乾燥対象面)Waを有しており、この処理対象面Waに対して薬液や純水などが供給されることになる。

回転機構5は、テーブル4に連結された回転軸やその回転軸を回転させるモータ(いずれも図示せず)などを有しており、モータの駆動により回転軸を介してテーブル4を回転させる。この回転機構5は制御部10に電気的に接続されており、その駆動が制御部10により制御される。なお、回転機構5は、基板Wの処理対象面Waに交差する回転軸、第1の実施形態においては水平面に垂直な回転軸を中心としてテーブル4、すなわち基板Wを回転させる。

薬液供給部6は、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waに対して薬液(処理液の一例)を吐出するノズル6aを有しており、このノズル6aからテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに薬液(例えば、レジスト剥離液など)を供給する。ノズル6aはテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに沿って移動機構(図示せず)により移動可能に形成されており、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waの中央付近に対向する位置に移動して薬液を吐出する。この薬液供給部6は制御部10に電気的に接続されており、その駆動が制御部10により制御される。なお、薬液供給部6は、薬液を貯留するタンクや駆動源となるポンプ、供給量を調整するバルブ(いずれも図示せず)なども備えている。

純水供給部7は、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waに対して純水(処理液の一例)を吐出するノズル7aを有しており、このノズル7aからテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに純水(例えば、超純水など)を供給する。ノズル7aはテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに沿って移動機構(図示せず)により移動可能に形成されており、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waの中央付近に対向する位置に移動して純水を吐出する。この純水供給部7は制御部10に電気的に接続されており、その駆動が制御部10により制御される。なお、純水供給部7は、純水を貯留するタンクや駆動源となるポンプ、供給量を調整するバルブ(いずれも図示せず)なども備えている。

液体供給部8は、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waに対して乾燥用液体を吐出する液体ノズル8aを有しており、この液体ノズル8aからテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに乾燥用液体(例えば、IPAなど)を供給する。液体ノズル8aはテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに沿って移動機構(図示せず)により移動可能に形成されており、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waの中央付近に対向する位置に移動して乾燥用液体を吐出する。この液体供給部8は制御部10に電気的に接続されており、その駆動が制御部10により制御される。なお、液体供給部8は、乾燥用液体を貯留するタンクや駆動源となるポンプ、供給量を調整するバルブ(いずれも図示せず)などを備えている。

ここで、乾燥用液体としては、例えば、水よりも表面張力が小さい揮発性溶媒であり、アルコール系やエーテル系などの液体を用いることが可能であり、具体的には、IPA(イソプロピルアルコール)やHFE(ハイドロフルオロエーテル)などを用いることが可能である。

気体供給部9は、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waに対して乾燥気体(乾燥状態の気体)を放出する気体ノズル9aを有しており、この気体ノズル9aからテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに乾燥気体(例えば、窒素ガスなど)を放出する。気体ノズル9aはテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに沿って移動機構(図示せず)により移動可能に形成されており、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waの中央付近又は中央に対向する位置に移動して乾燥気体を放出する。この気体供給部9は制御部10に電気的に接続されており、その駆動が制御部10により制御される。なお、気体供給部9は、乾燥気体を貯留するタンクや供給量を調整するバルブ(いずれも図示せず)などを備えている。

ここで、乾燥気体としては、窒素ガス以外の不活性ガス、例えば、アルゴンガスや二酸化炭素ガス、ヘリウムガスなども用いることが可能であり、さらに、圧縮空気から水分やゴミを除去したCDA(クリーンドライエアー)を用いることも可能である。このような乾燥気体がテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに向けて放出され、その処理対象面Wa上の大気(雰囲気)が乾燥気体に置換される。したがって、気体供給部9が置換部として機能する。

制御部10は、各部を集中的に制御するマイクロコンピュータや、基板処理に関する基板処理情報及び各種プログラムを記憶する記憶部(いずれも図示せず)などを備えている。この制御部10は、基板処理情報や各種プログラムに基づいて回転機構5や薬液供給部6、純水供給部7、液体供給部8、気体供給部9などを制御し、回転するテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに対し、薬液供給部6による薬液の供給、純水供給部7による純水の供給、液体供給部8による乾燥用液体の供給及び気体供給部9による乾燥気体の放出などの制御を行う。

次に、前述の基板処理装置1Aが行う基板処理について図2を参照して説明する。基板Wはテーブル4上にセットされており、前準備は完了している。なお、テーブル4の回転数や制御タイミング、さらに、液体や気体の供給量(流速)などの処理条件は予め設定されているが、操作者によって任意に変更可能である。

図2に示すように、まず、制御部10は回転機構5を制御し、テーブル4を所定の回転数で回転させ(ステップS1)、次いで、薬液供給部6を制御し、回転するテーブル4上の基板Wの処理対象面Waにノズル6aから薬液を供給する(ステップS2)。薬液は、ノズル6aから、回転するテーブル4上の基板Wの処理対象面Waのほぼ中央に向けて吐出され、基板Wの回転による遠心力によって基板Wの処理対象面Waの全体に広がっていく。これにより、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waは薬液の液膜により覆われて処理される。なお、テーブル4の回転数や薬液の供給量は、薬液の液膜が基板Wの処理対象面Wa上で生成されるように設定されている。

ステップS2の後、制御部10は、所定時間後に薬液の供給を停止してから、純水供給部7を制御し、回転するテーブル4上の基板Wの処理対象面Waにノズル7aから純水を供給し始める(ステップS3)。純水は、ノズル7aから、回転するテーブル4上の基板Wの処理対象面Waのほぼ中央に向けて吐出され、基板Wの回転による遠心力によって基板Wの処理対象面Waの全体に広がっていく。これにより、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waは純水の液膜により覆われて洗浄される。なお、テーブル4の回転数や純水の供給量は、純水の液膜が基板Wの処理対象面Wa上で生成されるように設定されている。

ステップS3の後、制御部10は、所定時間後に気体供給部9を制御し、回転するテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに向けて気体ノズル9aから乾燥気体を放出し始める(ステップS4)。乾燥気体は、気体ノズル9aから、回転するテーブル4上の基板Wの処理対象面Waの中央付近又は中央に向けて放出され、基板Wの回転による気流によって基板Wの処理対象面Waの全体に広がっていく。これにより、乾燥気体の気層(気体層)が基板Wの処理対象面Wa上に生成され、その基板Wの処理対象面Wa上の大気、すなわちテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに供給された純水の周囲の大気は乾燥気体となる。

ここで、乾燥気体の供給量(流速)は、テーブル4に載置された基板Wの処理対象面Wa上に乾燥気体の気層を生じさせる供給量、すなわち基板Wの処理対象面Wa上の大気を乾燥気体とすることが可能となる供給量に設定されている。

なお、基板Wの処理対象面Waに対する乾燥気体の供給位置はテーブル4上の基板Wの処理対象面Waの中央であることが望ましい。これは、基板Wの処理対象面Waの中央が回転中心である特異点であるため、基板Wの回転による乾燥気体の広がり易さ及び均一な広がりを実現することが可能となり、基板Wの処理対象面Wa上の大気を確実に乾燥気体とすることができるためである。

ステップS4の後、制御部10は、所定時間後に液体供給部8を制御し、回転するテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに液体ノズル8aから乾燥用液体を供給し始め(ステップS5)、さらに、純水供給部7を制御し、回転するテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに対する純水の供給を停止する(ステップS6)。乾燥用液体は、液体ノズル8aから、回転するテーブル4上の基板Wの処理対象面Waのほぼ中央に向けて吐出され、基板Wの回転による遠心力によって基板Wの処理対象面Waの全体に広がっていく。このとき、純水の供給は停止されており、基板Wの処理対象面Wa上の純水が乾燥用液体に置換される。なお、テーブル4、すなわち基板Wの回転数は、乾燥用液体の液膜が基板Wの処理対象面Wa上で生成されるように設定されている。

この乾燥用液体の供給時にも、乾燥気体は気体ノズル9aから、回転するテーブル4上の基板Wの処理対象面Waの中央付近又は中央に向けて放出されており、基板Wの回転による気流によって基板Wの処理対象面Waの全体に広がっている。このため、乾燥気体の気層が基板Wの処理対象面Wa上に生成され続けており、基板Wの処理対象面Waに供給された乾燥用液体(液膜)の周囲の雰囲気は乾燥気体になっている。

なお、乾燥気体は、基板Wの処理対象面Wa上の乾燥用液体の液膜に影響を与えないように(例えば、処理対象面Wa上の乾燥用液体の流れを変えないように、あるいは、処理対象面Wa上の乾燥用液体の液膜を押し退けて処理対象面Waを露出させないように)、例えばその流速が調整され、放出されている。

ステップS6の後、制御部10は、所定時間後に液体供給部8を制御し、回転するテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに対する乾燥用液体の供給を停止し(ステップS7)、さらに、所定時間後に気体供給部9を制御し、回転するテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに対する乾燥気体の放出を停止し(ステップS8)、最後に、回転機構5を制御し、基板Wの回転を停止する(ステップS9)。その後、乾燥済の基板Wはテーブル4の各支持部材4a上から搬出される。

なお、ステップS7とステップS8との間に、テーブル4を高速回転させることで処理対象面Waより乾燥用液体などを除去する、いわゆるスピン乾燥ステップを介入させても良い。

このような基板処理における乾燥処理によれば、回転する基板Wの処理対象面Wa上に乾燥気体の気層が生成され、その基板Wの処理対象面Wa上の大気は乾燥気体となる。このため、基板Wの処理対象面Waに供給された乾燥用液体は乾燥気体によって覆われ、その乾燥用液体への水分吸着(乾燥用液体の吸湿)が抑止される。これにより、乾燥用液体の表面張力が大きくなることが抑えられるので、パターン倒壊やパターン閉塞などのダメージが基板Wに生じることを抑止することができる。

さらに、回転する基板Wの処理対象面Wa上に乾燥気体の気層が生成され、その基板Wの処理対象面Wa上の大気は乾燥気体となるため、乾燥用液体の供給中や供給直後など、基板Wの処理対象面Waが露出しても、基板Wの処理対象面Waは乾燥気体によって覆われ、基板Wの処理対象面Waへの水分吸着が抑止される。これにより、処理対象面Waに吸着した水分によってパターン倒壊やパターン閉塞などのダメージが基板Wに生じることを抑えることができる。

以上説明したように、第1の実施形態によれば、回転する基板Wの処理対象面(乾燥対象面)Wa上の大気を乾燥気体に置換することによって、基板Wの処理対象面Waに供給された乾燥用液体は乾燥気体によって覆われることになる。これにより、基板Wの処理対象面Wa上の乾燥用液体への水分吸着が抑止され、乾燥用液体の表面張力が大きくなることが抑えられるので、パターン倒壊やパターン閉塞などのダメージが基板Wに生じることを抑止することが可能となる。さらに、基板Wの処理対象面Waへの水分吸着も抑止されるので、処理対象面Waに吸着した水分によってパターン倒壊やパターン閉塞などのダメージが基板Wに生じることを抑えることが可能となる。このように基板Wのダメージを抑止しつつ、良好な基板乾燥を行うことができる。

なお、第1の実施形態においては、薬液供給部6や純水供給部7を設けているが、これに限るものではなく、例えば、それらの薬液供給部6や純水供給部7を取り除き、基板Wの乾燥を行う乾燥専用の装置としても良い(他の実施形態でも同様)。

また、第1の実施形態においては、乾燥用液体の供給開始前に乾燥気体の放出を開始しているが、これに限るものではなく、例えば、乾燥用液体の供給開始と同時に、あるいは供給開始後に乾燥気体の放出を開始するようにしても良い(他の実施形態でも同様)。ただし、乾燥用液体への水分吸着を確実に抑止するためには、乾燥用液体の供給開始前に乾燥気体の放出を開始することが望ましい。

(第2の実施形態)

第2の実施形態について図3を参照して説明する。

第2の実施形態は基本的に第1の実施形態と同様である。このため、第2の実施形態では、第1の実施形態との相違点について説明し、第1の実施形態で説明した部分と同一部分は同一符号で示し、その説明も省略する。

図3に示すように、第2の実施形態に係る基板処理装置1Bは、第1の実施形態に係る各部に加え、排気管2bを流れて排気される気体の排気量を調整する排気調整部21と、処理ボックス2内の気体に含まれる水分量を計測する計測部22とを備えている。

排気調整部21は、処理ボックス2の内部につながる排気管2b内に設けられている。この排気調整部21は制御部10に電気的に接続されており、その駆動が制御部10により制御される。排気調整部21としては、例えば、排気管2bの開口量(気体が通過する通過面積)を調整する調整弁などを用いることが可能である。この排気調整部21は置換部の一部として機能する。

計測部22は、処理ボックス2の内部、例えば内壁に設けられている。この計測部22は制御部10に電気的に接続されており、処理ボックス2内の気体に含まれる水分量を計測して制御部10に送信する。計測部22としては、例えば、湿度を計測する湿度計などを用いることが可能である。

制御部10は、計測部22により計測された水分量に基づいて排気調整部21を制御する。この制御に応じて、排気調整部21は、処理ボックス2内からの気体(大気や乾燥気体などを含む気体)の排気量を調整する。このとき、気体の排気量は、例えば、計測部22により計測された水分量が基準値以下となるように調整される。これにより、処理ボックス2内の水分量が抑えられる。

なお、計測部22により計測された水分量に基づいて排気調整部21を制御する例を説明したが、排気調整部21の制御に加えて、あるいは、排気調整部21の制御に代えて、大気を供給する気体供給部を設けてその気体供給部による処理ボックス2内への大気の給気量を積極的に調整するようにしても良い。例えば、大気が十分に乾燥していない場合には、処理ボックス2内への大気の給気量を通常より少なくし、大気が十分に乾燥している場合には、大気の供給量を通常より多くする。

以上説明したように、第2の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、処理ボックス2内への大気の給気量及び処理ボックス2内からの気体の排気量を調整することによって、処理ボックス2内の水分量を抑えることが可能になる。これにより、テーブル4に載置された基板Wの処理対象面Wa上の大気を乾燥気体とすることが容易となるため、基板Wのダメージを抑止しつつ良好な基板乾燥を確実に実現することができる。

(第3の実施形態)

第3の実施形態について図4を参照して説明する。

第3の実施形態は基本的に第1の実施形態と同様である。このため、第3の実施形態では、第1の実施形態との相違点について説明し、第1の実施形態で説明した部分と同一部分は同一符号で示し、その説明も省略する。

図4に示すように、第3の実施形態に係る基板処理装置1Cは、第1の実施形態に係る各部に加え、処理ボックス2内に乾燥気体を供給する気体供給部31を備えている。この気体供給部31は、処理ボックス2内にフィルタ2aを介して乾燥気体(例えば、窒素ガスなど)を供給する。また、気体供給部31は制御部10に電気的に接続されており、その駆動が制御部10により制御される。なお、気体供給部31は、乾燥気体を貯留するタンクや供給量を調整するバルブ(いずれも図示せず)などを備えている。この気体供給部31は第1の実施形態に係る気体供給部9と共に置換部として機能する。

ここで、乾燥気体としては、第1の実施形態に係る気体供給部9が供給する乾燥気体と同じ種類の乾燥気体を用いても、異なる種類の乾燥気体を用いても良い。この乾燥気体としては、窒素ガス以外の不活性ガス、例えば、アルゴンガスや二酸化炭素ガス、ヘリウムガスなどを用いることが可能であり、さらに、圧縮空気から水分やゴミを除去したCDA(クリーンドライエアー)を用いることも可能である。

このような基板処理装置1Cでは、気体供給部31によって乾燥気体が処理ボックス2内にフィルタ2aを介して供給され、処理ボックス2内の雰囲気が乾燥するため、処理ボックス2内の水分量が抑えられる。これにより、テーブル4に載置された基板Wの処理対象面Wa上の大気を乾燥気体とすることが容易となる。

以上説明したように、第3の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、処理ボックス2内に乾燥気体を供給することによって、処理ボックス2内の水分量を抑えることが可能になる。これにより、テーブル4に載置された基板Wの処理対象面Wa上の大気を乾燥気体とすることが容易となるので、基板Wのダメージを抑止しつつ良好な基板乾燥を確実に実現することができる。

なお、第3の実施形態においては、気体供給部31を設けているが、これに限るものではなく、例えば、気体供給部31として気体供給部9を共用するようにしても良い(他の実施形態でも同様)。

(第4の実施形態)

第4の実施形態について図5を参照して説明する。

第4の実施形態は基本的に第2の実施形態及び第3の実施形態を組み合わせたものと同様である。このため、第4の実施形態では、第2及び第3の実施形態との相違点について説明し、第2又は第3の実施形態で説明した部分と同一部分は同一符号で示し、その説明も省略する。

図5に示すように、第4の実施形態に係る基板処理装置1Dは、第2の実施形態に係る計測部22にかえて、処理ボックス2内の乾燥気体の濃度を計測する計測部41を備えている。この計測部41は、処理ボックス2の内部、例えば内壁に設けられ、制御部10に電気的に接続されており、処理ボックス2内に供給された乾燥気体の濃度を計測して制御部10に送信する。計測部41としては、例えば、濃度を計測する濃度計などを用いることが可能である。

制御部10は、計測部41により計測された乾燥気体の濃度に基づいて排気調整部21及び気体供給部31を制御する。この制御に応じて、気体供給部31は処理ボックス2内への乾燥気体の給気量を調整し、排気調整部21は処理ボックス2内からの気体(大気や乾燥気体などを含む気体)の排気量を調整する。このとき、乾燥気体の給気量及び気体の排気量は、例えば、計測部41により計測された乾燥気体の濃度が基準値以上となるように調整される。この調整は、例えば、給気量と排気量の関係が1:1の関係や1:1.1の関係(所定の比率)となるように実行される。

なお、計測部41により計測された乾燥気体の濃度に基づいて排気調整部21及び気体供給部31をともに制御する例を説明したが、給気量と排気量の一方は一定に保ち、他方の量だけを調整するようにしても良い。

このような基板処理装置1Dでは、気体供給部31によって乾燥気体が処理ボックス2内にフィルタ2aを介して供給され、さらに、処理ボックス2内への乾燥気体の給気量及び処理ボックス2内からの気体の排気量が調整される。これにより、処理ボックス2内の雰囲気が乾燥気体に置換されるため、処理ボックス2内の水分量が確実に抑えられる。このため、テーブル4に載置された基板Wの処理対象面Wa上の大気を乾燥気体とすることが容易となる。

以上説明したように、第4の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果に加え、第2又は第3の実施形態と同様の効果を得ることができる。すなわち、処理ボックス2内に乾燥気体を供給し、さらに、処理ボックス2内への乾燥気体の給気量及び処理ボックス2内からの気体の排気量を調整することによって、処理ボックス2内の水分量を確実に抑えることが可能になる。これにより、テーブル4に載置された基板Wの処理対象面Wa上の大気を乾燥気体とすることが容易となるので、基板Wのダメージを抑止しつつ良好な基板乾燥を確実に実現することができる。

(第5の実施形態)

第5の実施形態について図6を参照して説明する。

第5の実施形態は基本的に第4の実施形態と同様である。このため、第5の実施形態では、第4の実施形態との相違点について説明し、第4の実施形態で説明した部分と同一部分は同一符号で示し、その説明も省略する。

図6に示すように、第5の実施形態に係る基板処理装置1Eは、第4の実施形態に係る気体供給部9(気体ノズル9a)を備えていない。すなわち、第5の実施形態に係る基板処理装置1Eにおいては、第4の実施形態に係る基板処理装置1Dから気体供給部9(気体ノズル9a)が取り除かれている。このため、第4の実施形態に係る気体供給部31が置換部として機能する。

制御部10は、第4の実施形態と同様、計測部41により計測された乾燥気体の濃度に基づいて排気調整部21及び気体供給部31を制御する。この制御に応じて、気体供給部31は処理ボックス2内に対する乾燥気体の給気量を調整し、排気調整部21は処理ボックス2内からの気体(大気や乾燥気体などを含む気体)の排気量を調整する。このとき、乾燥気体の給気量及び気体の排気量は、例えば、計測部41により計測された乾燥気体の濃度が基準値以上となるように調整される。この調整は、例えば、給気量と排気量の関係が1:1の関係や1:1.1の関係(所定の比率)となるように実行される。

なお、計測部41により計測された乾燥気体の濃度に基づいて排気調整部21及び気体供給部31をともに制御する例を説明したが、給気量と排気量の一方は一定に保ち、他方の量だけを調整するようにしても良い。

このような基板処理装置1Eでは、気体供給部31によって乾燥気体が処理ボックス2内にフィルタ2aを介して供給され、さらに、処理ボックス2内への乾燥気体の給気量及び処理ボックス2内からの気体の排気量が調整される。これにより、処理ボックス2内の雰囲気が乾燥気体に置換されるため、処理ボックス2内の水分量が確実に抑えられる。このため、テーブル4に載置された基板Wの処理対象面Wa上の大気を乾燥気体とすることが可能となる。

以上説明したように、第5の実施形態によれば、処理ボックス2内に乾燥気体を供給し、さらに、処理ボックス2内への乾燥気体の給気量及び処理ボックス2内からの気体の排気量を調整することによって、テーブル4に載置された基板Wの処理対象面Wa上の大気を乾燥気体とすることが可能となるので、基板Wのダメージを抑止しつつ良好な基板乾燥を実現することができる。

なお、計測部41により乾燥気体の濃度を計測することが困難である場合、例えば、乾燥気体としてCDA(クリーンドライエアー)を用いた場合には、第4の実施形態に係る計測部41にかえて、第2の実施形態に係る計測部22を設け、計測部22により計測された水分量に基づいて排気調整部21及び気体供給部31を制御し、前述と同様に、処理ボックス2内への乾燥気体の給気量及び処理ボックス2内からの気体の排気量を調整するようにしても良い。

(第6の実施形態)

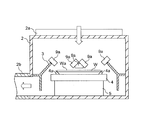

第6の実施形態について図7及び図8を参照して説明する。

第6の実施形態は基本的に第1の実施形態と同様である。このため、第6の実施形態では、第1の実施形態との相違点について説明し、第1の実施形態で説明した部分と同一部分は同一符号で示し、その説明も省略する。

第6の実施形態では、図7及び図8に示すように、気体ノズル9aが複数設けられている。これらの気体ノズル9aのうち一つの気体ノズル9a、すなわち第1の実施形態に係る気体ノズル9aは、乾燥気体を放出する場合、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waの中央に対向する位置に移動して乾燥気体を放出する。

その他の複数の気体ノズル9a(一例として、図8では、16個)は、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waの外周領域に向けてそれぞれ乾燥気体を放出するように設けられている。例えば、各気体ノズル9aは、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waに対して傾けられ、基板Wの形状に合わせて基板Wの外周に沿って、すなわちテーブル4上の基板Wの処理対象面Waの中央を中心とする円の周上に並べられている。

なお、基板Wの処理対象面Waの外周領域としては、例えば、基板Wの処理対象面Waの半径を三つに区分し、そのうちの中央側の円状の領域を中央領域、外周側の円環状の領域を外周領域、それらの間の円環状の領域を中間領域として、外周領域を定義することが可能である。

例えば、基板Wの処理対象面Waの半径を150mmとした場合には、円状の中央領域の半径を50mmとし、円環状の中間領域の幅を60mmとし、円環状の外周領域の幅を40mmとすることが可能である。また、基板Wの処理対象面Waの半径を三つに等分して、円状の中央領域の半径を50mmとし、円環状の中間領域の幅を50mmとし、円環状の外周領域の幅を50mmとすることも可能である。

このような基板処理装置によれば、一つの気体ノズル9aがテーブル4上の基板Wの処理対象面Waの中央に向けて乾燥気体を放出し、他の複数の気体ノズル9aがテーブル4上の基板Wの処理対象面Waの外周領域に向けて乾燥気体を放出する。これにより、乾燥気体の放出面積が大きくなるため、放出する乾燥気体の流速を下げることが可能となる。

ここで、放出する乾燥気体の流速が上昇すると、その乾燥気体が周囲の気体(大気)を巻き込む度合が増加し、乾燥気体の濃度が低下するため、テーブル4に載置された基板Wの処理対象面Wa上の大気を乾燥気体とすることが難しくなる。ところが、複数の気体ノズル9aを設けることによって、乾燥気体の放出面積を大きくし、放出する乾燥気体の流速を下げることが可能となるので、テーブル4に載置された基板Wの処理対象面Wa上の大気を乾燥気体とすることが容易となる。

以上説明したように、第6の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、複数の気体ノズル9aを設けることによって、乾燥気体の放出面積を大きくし、放出する乾燥気体の流速を下げることが可能となるので、テーブル4に載置された基板Wの処理対象面Wa上の大気を乾燥気体とすることが容易となり、基板Wのダメージを抑止しつつ良好な基板乾燥を確実に実現することができる。なお、第6の実施形態に係る構成を他の実施形態に適用することも可能である。

なお、第6の実施形態においては、基板Wの外周に位置する各気体ノズル9aをテーブル4上の基板Wの処理対象面Waに対して傾けて設けているが、これに限るものではなく、例えば、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waに沿ってそれぞれ乾燥気体を流すようにテーブル4上の基板Wの処理対象面Waにほぼ平行に設けるようにしても良い(他の実施形態でも同様)。

また、第6の実施形態においては、基板Wの外周に位置する各気体ノズル9aを用いて基板Wの処理対象面Waの外周領域に向けてそれぞれ乾燥気体を放出しているが、これに限るものではなく、例えば、基板Wの外周領域に沿って延伸する円環状の開口部(スリット)を有する気体ノズルを用いて、基板Wの処理対象面Waの外周領域に向けて乾燥気体を放出するようにしても良い(他の実施形態でも同様)。

(第7の実施形態)

第7の実施形態について図9及び図10を参照して説明する。

第7の実施形態は基本的に第6の実施形態と同様である。このため、第7の実施形態では、第6の実施形態との相違点について説明し、第6の実施形態で説明した部分と同一部分は同一符号で示し、その説明も省略する。

第7の実施形態では、図9及び図10に示すように、気体ノズル9aが複数設けられており、これらの気体ノズル9aのうち複数の気体ノズル9a(一例として、図10では、4個)が、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waの中間領域に向けてそれぞれ乾燥気体を放出するように設けられている。例えば、それらの気体ノズル9aは、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waに対して傾けられ、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waの中央を中心とする円の周上に並べられている。

このような基板処理装置によれば、一つの気体ノズル9aがテーブル4上の基板Wの処理対象面Waの中央に向けて乾燥気体を放出し、他の複数の気体ノズル9aがテーブル4上の基板Wの処理対象面Waの外周領域に向けて乾燥気体を放出する。さらに、他の複数の気体ノズル9aが基板Wの処理対象面Waの中央領域と外周領域との間に位置する中間領域に向けて乾燥気体を放出する。これにより、乾燥気体の放出面積が大きくなるため、放出する乾燥気体の流速を下げることが可能となる。

以上説明したように、第7の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果に加え、第6の実施形態と同様の効果を得ることができる。すなわち、複数の気体ノズル9aを設けることによって、乾燥気体の放出面積を大きくし、放出する乾燥気体の流速を下げることが可能となるので、テーブル4に載置された基板Wの処理対象面Wa上の大気を乾燥気体とすることが容易となり、基板Wのダメージを抑止しつつ良好な基板乾燥を確実に実現することができる。なお、第7の実施形態に係る構成を他の実施形態に適用することも可能である。

(第8の実施形態)

第8の実施形態について図11及び図12を参照して説明する。

第8の実施形態は基本的に第1の実施形態と同様である。このため、第8の実施形態では、第1の実施形態との相違点について説明し、第1の実施形態で説明した部分と同一部分は同一符号で示し、その説明も省略する。

第8の実施形態では、図11及び図12に示すように、気体ノズル9aがテーブル4上の基板Wの処理対象面Waの全面を覆うように形成されている。この気体ノズル9aの開口部(乾燥気体を放出する放出口)のサイズは基板Wの処理対象面Waのサイズより大きく形成されており、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waの全面に乾燥気体を放出することが可能になっている。この気体ノズル9aの実施態様としては、基板Wの処理対象面Waの全面を覆うような大きさの円板状基体と、この基体における基板Wとの対向面(図11では下面)に複数の噴射ノズルが形成されているものとすることができる。

このような基板処理装置によれば、乾燥気体は気体ノズル9aからテーブル4上の基板Wの処理対象面Waの全面に向けて放出されることになる。これにより、乾燥気体の放出面積が大きくなるため、放出する乾燥気体の流速を下げることが可能となる。

以上説明したように、第8の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、テーブル4上の基板Wの処理対象面Waの全面を覆う気体ノズル9aを設けることによって、乾燥気体の放出面積を大きくして、放出する乾燥気体の流速を下げることが可能となるので、テーブル4に載置された基板Wの処理対象面Wa上の大気を乾燥気体とすることが容易となり、基板Wのダメージを抑止しつつ良好な基板乾燥を確実に実現することができる。なお、第8の実施形態に係る構成を他の実施形態に適用することも可能である。

なお、第8の実施形態においては、気体ノズル9aとして、先に述べた円盤状基体下面の中央部に単一の噴射ノズルが形成されている実施態様でも構わない。この場合、基板Wの処理対称面Waと円盤状基体下面との間に形成される空間が噴射ノズルから放出される乾燥気体によって満たされることになる。これにより、テーブル4に載置された基板Wの処理対象面Wa上の大気を乾燥気体とすることが容易となり、基板Wのダメージを抑止しつつ良好な基板乾燥を確実に実現することができる。

以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。