JP2010066021A - 静電容量型近接センサ - Google Patents

静電容量型近接センサ Download PDFInfo

- Publication number

- JP2010066021A JP2010066021A JP2008230099A JP2008230099A JP2010066021A JP 2010066021 A JP2010066021 A JP 2010066021A JP 2008230099 A JP2008230099 A JP 2008230099A JP 2008230099 A JP2008230099 A JP 2008230099A JP 2010066021 A JP2010066021 A JP 2010066021A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- change

- electrode

- voltage

- current

- frequency

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Landscapes

- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

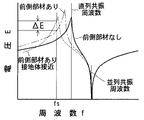

【解決手段】 コンデンサを構成する電極に検出対象物の人体などの接地体が接近すると、静電容量が変化し、電気回路が検出対象物の接近を検出する静電容量型近接センサにおいて、電極の前側に誘電体の部材が位置し、前側部材の表面に近付いて来る検出対象物を前側部材の裏面側で検出する構成にした。電気回路は、電極によるコンデンサ、コイルと発信源を接続して直列共振回路を構成し、静電容量の変化を電流又は電圧の変化に変換し、電圧又は電流の変化量に基づいて検出対象物の接近を検出する構成にした。発信源の発信交流の周波数fは、前側部材があるときの直列共振特性曲線に基づいて、前側部材がある状態で電圧E又は電流の変化量ΔEが大きくなる周波数fsに設定する構成にした。

【選択図】 図3

Description

電極は、2枚の平板状の電極を並列して対面している。両電極は、コンデンサを構成している。また、電極と大地は、コンデンサを構成している。電極に検出対象物の人体などの接地体が接近すると、両電極間の静電容量と、電極と大地間の静電容量が変化する。

電気回路は、静電容量の変化を電流又は電圧の変化に変換し、電圧又は電流の変化量に基づいて検出対象物の接近を検出する。

静電容量型近接センサは、機械、器具や建造物に組み込まれて使用される。電極の前側には、機械、器具や建造物のパネル、カバーや壁などの部材が位置することがある。静電容量型近接センサは、前側に部材が存在すると、前側の部材の表面に近付いて来る人体などの検出対象物を、前側の部材の裏面側で検出することになる。

この場合、静電容量型近接センサは、前側部材の表面からの検出可能距離、前側の検出距離が短い。前側部材の前側の検出距離は、長いことが望まれる。また、誤作動が少ないことが望まれる。

静電容量型近接センサの前側に位置することになる部材は、材質が合成樹脂、陶器、ガラスや紙などであり、誘電体である。このような誘電体は、誘電率が空気より大きい。電極の前側に、誘電体の部材が存在すると、部材が存在せずに空気がある場合とは、両電極間の静電容量と、電極と大地間の静電容量が異なる。そこで、静電容量型近接センサは、前側に誘電体の部材が存在することを前提に設計して設定することにした。

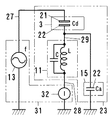

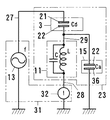

実験例の静電容量型近接センサに基づいて説明する。この静電容量型近接センサは、電極に一対の電極を用い、電気回路に直列共振回路を用いる。

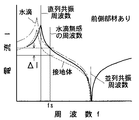

即ち、前側部材5があるときの直列共振特性曲線に基づいて、前側部材5がある状態で変化量ΔEが大きくなる周波数fsに設定する。

1)実験例

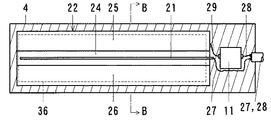

本発明の実験例は、図1〜図3に示して説明した静電容量型近接センサである。

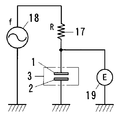

比較例の静電容量型近接センサは、実験例と同じケース4内蔵の電極1、2を用い、電気回路に直列共振回路に替えてRC回路を用いる。RC回路は、図4に示すように、電極1、2によるコンデンサ3、抵抗器17と発信源18を直列に接続している。コンデンサ3は、前側電極1を抵抗器17に、後側電極2を発信源18に接続している。発信源18と後側電極2の間は、接地している。コンデンサ3の両端の電圧Eを測定する測定器19を設けている。

実験例と比較例の静電容量型近接センサにおいて、発信源13、18の発信交流は、正弦波交流にし、電圧を5Vにし、周波数fをそれぞれ所定の周波数fsに設定する。測定器14、19が測定する電圧Eを読み取る。

実験例では、ケース4の前側に部材5がない状態にし、その状態に適した周波数fsに設定する。電圧Eは、ケース4の前側の検出領域に人の手がないと、3Vになる。ケース4の前面に人の手が接触すると、2.9V変化する。変化量ΔEは、2.9Vである。人の手がケース4の前面に近付いて来る際、変化量ΔEが0.1Vになるときの、ケース4の前面からの手の距離は、85mm位になる。

実験例は、比較例より、変化量ΔEが大きい。検出距離が長い。

実験例では、ケース4の前面に前側部材5として厚さ3.6mmのアクリル板を重ねる。その状態に適した周波数fsに設定する。前側部材5の前側の検出領域に人の手がないときと、前側部材5の前面に人の手が接触したときの変化量ΔEは、2.3Vになる。変化量ΔEが0.1Vになるときの、前側部材5からの手の距離は、80mm位になる。

実験例は、比較例より、変化量ΔEが大きい。検出距離が長い。検出能力が高い。

実験例では、前側部材5を厚さ2mm、8mm又は14mmのビニルシートにする。その状態に適した周波数fsに設定する。変化量ΔEは、前側部材5の厚さが2mmのときに2.4Vになり、8mmのときに1.5Vに、14mmのときに1.2Vになる。変化量ΔEが0.1Vになるときの、前側部材5の前面からの手の距離は、前側部材5の厚さがいずれのときも、80mm位になる。

実験例は、比較例より、変化量ΔEが大きい。検出距離が長い。

実験例では、前側部材5を厚さ5mm又は10mmのタイルにする。その状態に適した周波数fsに設定する。変化量ΔEは、前側部材5の厚さが5mmのときに1.8Vになり、10mmのときに1.5Vになる。変化量ΔEが0.1Vになるときの、前側部材5の前面からの手の距離は、前側部材5の厚さがいずれのときも、85mm位になる。

実験例は、比較例より、変化量ΔEが大きい。

実験例では、前側部材5を30枚又は60枚の重ねたコピー用紙にする。その状態に適した周波数fsに設定する。変化量ΔEは、コピー用紙5の枚数が30枚のときに1.5Vになり、60枚のときに1.1Vになる。変化量ΔEが0.1Vになるときの、前側部材5の前面からの手の距離は、コピー用紙5の枚数がいずれのときも、70mm位になる。

実験例は、比較例より、変化量ΔEが大きい。

電極の前側に誘電体の前側部材が位置し、前側部材の表面に近付いて来る検出対象物を前側部材の裏面側で検出する構成にし、

電気回路は、電極によるコンデンサ、コイルと発信源を接続して直列共振回路を構成し、静電容量の変化を電流又は電圧の変化に変換し、電圧又は電流の変化量に基づいて検出対象物の接近を検出する構成にし、

発信源の発信交流の周波数は、前側部材があるときの直列共振特性曲線に基づいて、前側部材がある状態で電圧又は電流の変化量が大きくなる周波数に設定する構成にしたことを特徴とする。

2)コンデンサを構成する電極に検出対象物の人体などの接地体が接近すると、静電容量が変化し、電気回路が検出対象物の接近を検出する静電容量型近接センサにおいて、

電極の前側に誘電体の前側部材が位置し、前側部材の表面に近付いて来る検出対象物を前側部材の裏面側で検出する構成にし、

電気回路は、電極によるコンデンサ、コイルと発信源を接続して直列共振回路を構成し、静電容量の変化を電流又は電圧の変化に変換し、電圧又は電流の変化量に基づいて検出対象物の接近を検出する構成にし、

発信源の発信交流の周波数は、前側部材があるときの直列共振特性曲線に基づいて、前側部材がある状態で非接地の水滴などの非検出対象物に対して無感になる周波数に設定し、接地体の検出対象物が前側部材に接近すると、電圧又は電流が変化し、非接地の非検出対象物が前側部材に接近すると、電圧又は電流が変化しない、又は、ほとんど変化しない構成にしたことを特徴とする静電容量型近接センサ。

3)上記の静電容量型近接センサにおいて、

電極とコイル及び電極とコイルを接続した電線は、ケースに内蔵し、相対位置を固定したことを特徴とする。

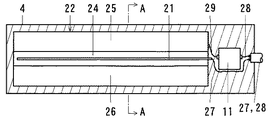

本例の静電容量型近接センサは、図6に示すように、一対の電極21、22などを内蔵した感知部23をシールド線27、28のケーブルで電気回路部31に接続している。

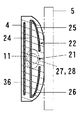

面状の後側電極22は、金属板を弓形状断面の筒形状に屈曲している。この後側電極22は、後側板24の上縁と下縁に上前側板25と下前側板26を連結している。後側板24は、長方形状の平板にしている。上前側板25と下前側板26は、それぞれ、長方形状の湾曲板にしている。上前側板25と下前側板26の間には、隙間を設けている。その隙間には、線状の前側電極21を配列している。線状の前側電極21は、面状の後側電極22に並列し、面状の後側電極22の後側板24、上前側板25と下前側板26に対して等距離に位置している。

本例は、第1例の静電容量型近接センサを改良している。本例の静電容量型近接センサは、誤作動を減らすため、ケース4の後側の検出距離を短くする遮蔽電極36を設けている。また、ケース4の前側の部材5の表面に付着する水滴や雨滴などに対して無感にしている。

1)上記の実施形態において、線状の前側電極21は、断面形状が円形であるが、角形にする。

2)上記の実施形態において、面状の後側電極22は、弓形状断面の筒形状であるが、角筒形状、又は、その他の筒形状にする。

3)上記の実施形態において、面状の後側電極22は、1枚の板を屈曲しているが、複数枚の板にする。

1 前側電極

2 後側電極

3、Cd コンデンサ、前側電極と後側電極によるコンデンサ、静電容量

4 ケース、電気絶縁体

5 部材、前側部材、誘電体

11、L、C コイル、自己インダクタンス、巻き線間静電容量

12、R 抵抗器、抵抗値

13、f、fs 発信源、発信交流の周波数、設定周波数

14 測定器、電圧の測定器

E 電圧、抵抗器両端の電圧

ΔE 電圧の変化量

15、Ca コンデンサ、前側電極と大地又は遮蔽電極によるコンデンサ、静電容量

17、R 比較例の抵抗器、抵抗値

18、f、fs 比較例の発信源、発信交流の周波数、設定周波数

19 比較例の測定器、電圧の測定器

21、22 電極

21 線状の前側電極、電線

22 面状の後側電極、屈曲金属板

23 感知部

24 後側電極の後側板

25 後側電極の上前側板

26 後側電極の下前側板

27、28 シールド線、ケーブル

29 電線

31 電気回路部

32 測定器、電流の測定器

I 電流、コイルを流れる電流

ΔI 電流の変化量

36 遮蔽電極

Claims (3)

- コンデンサを構成する電極に検出対象物の人体などの接地体が接近すると、静電容量が変化し、電気回路が検出対象物の接近を検出する静電容量型近接センサにおいて、

電極の前側に誘電体の前側部材が位置し、前側部材の表面に近付いて来る検出対象物を前側部材の裏面側で検出する構成にし、

電気回路は、電極によるコンデンサ、コイルと発信源を接続して直列共振回路を構成し、静電容量の変化を電流又は電圧の変化に変換し、電圧又は電流の変化量に基づいて検出対象物の接近を検出する構成にし、

発信源の発信交流の周波数は、前側部材があるときの直列共振特性曲線に基づいて、前側部材がある状態で電圧又は電流の変化量が大きくなる周波数に設定する構成にしたことを特徴とする静電容量型近接センサ。 - コンデンサを構成する電極に検出対象物の人体などの接地体が接近すると、静電容量が変化し、電気回路が検出対象物の接近を検出する静電容量型近接センサにおいて、

電極の前側に誘電体の前側部材が位置し、前側部材の表面に近付いて来る検出対象物を前側部材の裏面側で検出する構成にし、

電気回路は、電極によるコンデンサ、コイルと発信源を接続して直列共振回路を構成し、静電容量の変化を電流又は電圧の変化に変換し、電圧又は電流の変化量に基づいて検出対象物の接近を検出する構成にし、

発信源の発信交流の周波数は、前側部材があるときの直列共振特性曲線に基づいて、前側部材がある状態で非接地の水滴などの非検出対象物に対して無感になる周波数に設定し、接地体の検出対象物が前側部材に接近すると、電圧又は電流が変化し、非接地の非検出対象物が前側部材に接近すると、電圧又は電流が変化しない、又は、ほとんど変化しない構成にしたことを特徴とする静電容量型近接センサ。 - 電極とコイル及び電極とコイルを接続した電線は、ケースに内蔵し、相対位置を固定したことを特徴とする請求項1又は2に記載の静電容量型近接センサ。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008230099A JP2010066021A (ja) | 2008-09-08 | 2008-09-08 | 静電容量型近接センサ |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008230099A JP2010066021A (ja) | 2008-09-08 | 2008-09-08 | 静電容量型近接センサ |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2010066021A true JP2010066021A (ja) | 2010-03-25 |

| JP2010066021A5 JP2010066021A5 (ja) | 2011-06-23 |

Family

ID=42191740

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2008230099A Pending JP2010066021A (ja) | 2008-09-08 | 2008-09-08 | 静電容量型近接センサ |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2010066021A (ja) |

Cited By (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2018081013A (ja) * | 2016-11-17 | 2018-05-24 | 東京パーツ工業株式会社 | 静電容量式近接センサおよびこの静電容量式近接センサを備えるドアハンドル装置 |

| CN111201582A (zh) * | 2017-11-10 | 2020-05-26 | 阿尔卑斯阿尔派株式会社 | 输入装置 |

| CN114001692A (zh) * | 2020-07-27 | 2022-02-01 | 长鑫存储技术有限公司 | 测量电容之间最短距离的方法及评价电容制程的方法 |

| US11933863B2 (en) | 2020-07-27 | 2024-03-19 | Changxin Memory Technologies, Inc. | Method for measuring shortest distance between capacitances and method for evaluating capacitance manufacture procedure |

Citations (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0864365A (ja) * | 1994-08-17 | 1996-03-08 | Seikosha Co Ltd | 物体検知装置およびそれにより制御される照明点滅装置 |

| JP2000177380A (ja) * | 1998-12-14 | 2000-06-27 | Harness Syst Tech Res Ltd | 挟込み検知装置 |

| JP2001141836A (ja) * | 1999-11-12 | 2001-05-25 | Sumitomo Chem Co Ltd | 人体検出装置 |

| JP2002039708A (ja) * | 2000-07-27 | 2002-02-06 | Aisin Seiki Co Ltd | 静電容量式近接センサ |

| JP2006078422A (ja) * | 2004-09-13 | 2006-03-23 | Mitsuba Corp | 近接センサ及びそれを用いた挟み込み検出装置 |

| JP2009222423A (ja) * | 2008-03-13 | 2009-10-01 | Keiichi Nonogaki | 静電容量型近接センサ |

| JP2009278319A (ja) * | 2008-05-14 | 2009-11-26 | Keiichi Nonogaki | 静電容量型近接センサ |

-

2008

- 2008-09-08 JP JP2008230099A patent/JP2010066021A/ja active Pending

Patent Citations (7)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH0864365A (ja) * | 1994-08-17 | 1996-03-08 | Seikosha Co Ltd | 物体検知装置およびそれにより制御される照明点滅装置 |

| JP2000177380A (ja) * | 1998-12-14 | 2000-06-27 | Harness Syst Tech Res Ltd | 挟込み検知装置 |

| JP2001141836A (ja) * | 1999-11-12 | 2001-05-25 | Sumitomo Chem Co Ltd | 人体検出装置 |

| JP2002039708A (ja) * | 2000-07-27 | 2002-02-06 | Aisin Seiki Co Ltd | 静電容量式近接センサ |

| JP2006078422A (ja) * | 2004-09-13 | 2006-03-23 | Mitsuba Corp | 近接センサ及びそれを用いた挟み込み検出装置 |

| JP2009222423A (ja) * | 2008-03-13 | 2009-10-01 | Keiichi Nonogaki | 静電容量型近接センサ |

| JP2009278319A (ja) * | 2008-05-14 | 2009-11-26 | Keiichi Nonogaki | 静電容量型近接センサ |

Cited By (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2018081013A (ja) * | 2016-11-17 | 2018-05-24 | 東京パーツ工業株式会社 | 静電容量式近接センサおよびこの静電容量式近接センサを備えるドアハンドル装置 |

| CN111201582A (zh) * | 2017-11-10 | 2020-05-26 | 阿尔卑斯阿尔派株式会社 | 输入装置 |

| JPWO2019092953A1 (ja) * | 2017-11-10 | 2020-10-22 | アルプスアルパイン株式会社 | 入力装置 |

| CN114001692A (zh) * | 2020-07-27 | 2022-02-01 | 长鑫存储技术有限公司 | 测量电容之间最短距离的方法及评价电容制程的方法 |

| CN114001692B (zh) * | 2020-07-27 | 2023-04-07 | 长鑫存储技术有限公司 | 测量电容之间最短距离的方法及评价电容制程的方法 |

| US11933863B2 (en) | 2020-07-27 | 2024-03-19 | Changxin Memory Technologies, Inc. | Method for measuring shortest distance between capacitances and method for evaluating capacitance manufacture procedure |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| WO2011024306A1 (ja) | 静電容量型近接センサ | |

| JP5055172B2 (ja) | 静電容量型近接センサ | |

| US8970523B2 (en) | Two-dimensional capacitive touch panel with single sensor layer | |

| TWI417777B (zh) | 具有高感度的電容式觸控面板 | |

| KR101432353B1 (ko) | 복합 전극을 갖는 터치 감응 장치 | |

| EP2904478B1 (en) | Touch sensors and touch sensing methods | |

| KR102050444B1 (ko) | 터치 입력 시스템 및 이를 이용한 터치 검출 방법 | |

| TWI442293B (zh) | 電容式感測裝置及方法 | |

| CN102150109B (zh) | 高灵敏度数字系统的电容触摸面板装置 | |

| CN104718460B (zh) | 电极测试设备 | |

| CN103914172B (zh) | 触控点检测电路、电感式触控屏及触控显示装置 | |

| EP2972706B1 (en) | Electrostatic stylus | |

| JP5028552B2 (ja) | 電磁誘導を用いて物体を検出する物体検出装置 | |

| WO2011107666A1 (en) | A touch sensitive film and a touch sensing device | |

| US20210124459A1 (en) | Device for detecting touch | |

| JP2010066021A (ja) | 静電容量型近接センサ | |

| US20130321003A1 (en) | Electrostatic capacitance detection device | |

| JP2009278319A (ja) | 静電容量型近接センサ | |

| JP2007018839A (ja) | 静電容量式近接センサ | |

| JP6349748B2 (ja) | 非接触電圧計測装置 | |

| WO2011111146A1 (ja) | 静電容量型近接センサ | |

| JP5102716B2 (ja) | 静電容量型近接センサ | |

| CN102117157B (zh) | 具有高感度的电容式触控面板 | |

| KR20180045788A (ko) | 터치입력장치 | |

| JP4170112B2 (ja) | 車両用障害物判別装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20110427 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20110427 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Effective date: 20120827 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120911 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20130319 |