JP2010004267A - 画像形成装置、ログ制御方法及びプログラム - Google Patents

画像形成装置、ログ制御方法及びプログラム Download PDFInfo

- Publication number

- JP2010004267A JP2010004267A JP2008160670A JP2008160670A JP2010004267A JP 2010004267 A JP2010004267 A JP 2010004267A JP 2008160670 A JP2008160670 A JP 2008160670A JP 2008160670 A JP2008160670 A JP 2008160670A JP 2010004267 A JP2010004267 A JP 2010004267A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- log

- network service

- function

- image forming

- forming apparatus

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Granted

Links

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof

- H04N1/00127—Connection or combination of a still picture apparatus with another apparatus, e.g. for storage, processing or transmission of still picture signals or of information associated with a still picture

- H04N1/00344—Connection or combination of a still picture apparatus with another apparatus, e.g. for storage, processing or transmission of still picture signals or of information associated with a still picture with a management, maintenance, service or repair apparatus

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N1/00—Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof

- H04N1/00832—Recording use, e.g. counting number of pages copied

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N2201/00—Indexing scheme relating to scanning, transmission or reproduction of documents or the like, and to details thereof

- H04N2201/0077—Types of the still picture apparatus

- H04N2201/0094—Multifunctional device, i.e. a device capable of all of reading, reproducing, copying, facsimile transception, file transception

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N2201/00—Indexing scheme relating to scanning, transmission or reproduction of documents or the like, and to details thereof

- H04N2201/32—Circuits or arrangements for control or supervision between transmitter and receiver or between image input and image output device, e.g. between a still-image camera and its memory or between a still-image camera and a printer device

- H04N2201/3201—Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title

- H04N2201/3202—Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title of communication or activity log or report

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Multimedia (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Facsimiles In General (AREA)

- Accessory Devices And Overall Control Thereof (AREA)

- Debugging And Monitoring (AREA)

Abstract

【解決手段】各機能を実行し、該機能を実行するネットワークサービスのログを記憶する記憶領域を備える画像形成装置であって、ネットワークサービスに対応する機能毎にログをグループ化して管理する管理手段302と、ネットワークサービスのログを、ネットワークサービスに対応する機能毎に記憶領域に記録する記録手段301と、機能毎における記憶領域の空き状況に関する記憶状態情報に基づいて、管理手段に管理されるグループ毎にネットワークサービスを停止する停止手段303とを備える画像形成装置。

【選択図】図3

Description

・説明責任〜監査への対応

・モニタリング〜業務の実施状況の確認と異常の検知

・事故対応〜障害対応からフォレンジック、復旧まで

このうち、「説明責任」とは、ログに活動履歴を明らかにすることで、ビジネス活動が適正なものであったことを説明するという目的である。過去のビジネスの正当性を保証する上で、ログが重要な証拠となるのである。

実施例1に係る画像形成装置の主要なハードウェア構成について説明する。図1は、実施例1に係る画像形成装置の主要なハードウェア構成を示す図である。図1に示す画像形成装置100は、制御部101、主記憶部102、補助記憶部103、印字部104、通信制御部105、操作部106、ネットワークI/F107を含む。

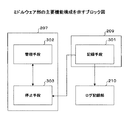

実施例1に係る画像形成装置の主要機能構成について説明する。図2は、実施例1に係る画像形成装置の主要機能構成を示すブロック図である。図2に示すように、画像形成装置100は、UI部201、アプリケーション部202、ミドルウェア部206、OS部211を含む。

次に、ミドルウェア部206について詳しく説明する。図3は、ミドルウェア部の主要機能構成を示すブロック図である。図3において、図2に示す構成と同様のものは、図2と同様の符号を付し、その説明を省略する。

図7は、実施例1に係る画像形成装置におけるログを記録する処理を示すシーケンス図である。ステップ701では、ユーザーが、機能を実行するためUI部201を操作する。ステップ701に続いてステップ702に進み、UI部201が、アプリケーション部203に処理依頼を行う。

図8は、実施例1に係る画像形成装置におけるログフル時の機能停止処理を示すシーケンス図である。図8に示す処理において、図7と同様の処理をおこなうものは、図7と同様の符号を付し、その説明を省略する。

図9は、実施例1に係る画像処理装置におけるログフルの解除処理を示すシーケンス図である。図9に示す処理によって、ログフルになった記憶領域のログを読み出して記憶領域を空けることで、ログフルのため停止していた機能を再開(解除)することができる。

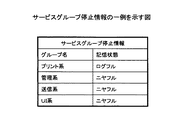

図10は、実施例1におけるサービス停止処理を示すフローチャートである。ステップ1101では、ネットワークモジュール207の停止手段303が、ログモジュール209から記憶状態情報(ログフル又はニヤフルを示す情報)を取得する。

変形例1に係る画像形成装置について説明する。変形例1では、他の機能と共に実行する機能を有し、この機能に対応するログ記憶領域に空きがなくなったときに、他の機能に対応するネットワークサービスグループを停止する。

変形例2に係る画像形成装置について説明する。変形例2では、管理テーブル208のサービス停止情報を、過去のネットワークサービス利用の統計情報を基に自動で設定する。図14は、変形例2に係る画像形成装置の主要機能構成を示すブロック図である。図2との違いは、ネットワークモジュール207にサービス停止情報設定部1401が含まれることである。図14の構成において、図2と同様の構成には同じ符号を付し、その説明を省略する。

101 制御部

102 主記憶部

103 補助記憶部

104 印字部

105 通信制御部

106 操作部

107 ネットワークI/F

201 UI部

202 アプリケーション部

203 プリンタ

204 FAX

205 コピー

206 ミドルウェア部

207 ネットワークモジュール

208 管理テーブル

209 ログモジュール

210 ログ記録部

211 OS部

301 記録手段

302 管理手段

303 停止手段

501 待機手段

502 ネットワーク手段

503 無効化手段

1401 サービス停止情報設定部

Claims (11)

- 各機能を実行し、該機能を実行するネットワークサービスのログを記憶する記憶領域を備える画像形成装置であって、

前記ネットワークサービスに対応する機能毎にログをグループ化して管理する管理手段と、

前記ネットワークサービスのログを、前記ネットワークサービスに対応する機能毎に前記記憶領域に記録する記録手段と、

前記機能毎における前記記憶領域の空き状況に関する記憶状態情報に基づいて、前記管理手段に管理されるグループ毎に前記ネットワークサービスを停止する停止手段と

を備える画像形成装置。 - 前記停止手段は、さらに、

前記ネットワークサービス毎に設定されるサービス停止情報と前記記憶状態情報とに基づいて、前記ネットワークサービス毎に該ネットワークサービスを停止する請求項1記載の画像形成装置。 - 前記停止手段は、

前記ネットワークサービスを停止する場合、前記ネットワークサービスを待機させるために前記ネットワークサービスに関する依頼情報を記録することを可能とする請求項2記載の画像形成装置。 - 前記停止手段により、前記ネットワークサービスを待機させる場合、ネットワークとの接続を継続するネットワーク継続手段と

を備える請求項3記載の画像形成装置。 - 前記サービス停止情報は、前記機能に対応する記憶領域が全て記憶済みであることを示すログフルと、前記機能に対応する記憶領域における記憶済みの割合が所定値以上になったことを示すニヤフルとを含む請求項2乃至4いずれか一項に記載の画像形成装置。

- 前記ネットワークサービスに関する利用の統計情報に基づいて、前記サービス停止情報を設定する設定手段と

を備える請求項2乃至5いずれか一項に記載の画像形成装置。 - 他の機能と共に実行する所定機能を含む各機能を実行し、該機能を実行するネットワークサービスのログを記憶する記憶領域を備える画像形成装置であって、

前記ネットワークサービスに対応する機能毎にグループ化してログを管理する管理手段と、

前記ネットワークサービスのログを、前記ネットワークサービスに対応する機能毎に前記記憶領域に記録する記録手段と、

前記所定機能における前記記憶領域の空き状況に関する記憶状態情報に基づいて、前記管理手段に管理されるグループ毎に前記ネットワークサービスを停止する停止手段と

を備える画像形成装置。 - 各機能を実行し、該機能を実行するネットワークサービスのログを記憶する記憶領域と、前記ネットワークサービスに対応する機能毎にログをグループ化して管理する管理手段とを備える画像形成装置におけるログ制御方法であって、

前記ネットワークサービスのログを、前記ネットワークサービスに対応する機能毎に前記記憶領域に記録する記録ステップと、

前記機能毎における前記記憶領域の空き状況に関する記憶状態情報に基づいて、前記管理手段に管理されるグループ毎に前記ネットワークサービスを停止する停止ステップと

を有するログ制御方法。 - 前記停止ステップは、さらに、

前記ネットワークサービス毎に設定されるサービス停止情報と前記記憶状態情報とに基づいて、前記ネットワークサービス毎に該ネットワークサービスを停止させる請求項8記載のログ制御方法。 - 前記停止ステップは、

前記ネットワークサービスを停止させる場合、前記ネットワークサービスを待機させるために前記ネットワークサービスに関する依頼情報を記録することを可能とする請求項9記載のログ制御方法。 - 請求項8乃至10に記載されたログ制御方法をコンピュータで実行可能なプログラム。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008160670A JP5065173B2 (ja) | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 画像形成装置、ログ制御方法及びプログラム |

| US12/486,108 US8305625B2 (en) | 2008-06-19 | 2009-06-17 | Image forming apparatus, log control method, and program product |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008160670A JP5065173B2 (ja) | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 画像形成装置、ログ制御方法及びプログラム |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2010004267A true JP2010004267A (ja) | 2010-01-07 |

| JP5065173B2 JP5065173B2 (ja) | 2012-10-31 |

Family

ID=41430938

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2008160670A Expired - Fee Related JP5065173B2 (ja) | 2008-06-19 | 2008-06-19 | 画像形成装置、ログ制御方法及びプログラム |

Country Status (2)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US8305625B2 (ja) |

| JP (1) | JP5065173B2 (ja) |

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2014235518A (ja) * | 2013-05-31 | 2014-12-15 | 富士電機株式会社 | 情報処理装置及びプログラム |

| JP2021124767A (ja) * | 2020-01-31 | 2021-08-30 | キヤノン株式会社 | 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム |

Families Citing this family (6)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US9298722B2 (en) * | 2009-07-16 | 2016-03-29 | Novell, Inc. | Optimal sequential (de)compression of digital data |

| US8832103B2 (en) | 2010-04-13 | 2014-09-09 | Novell, Inc. | Relevancy filter for new data based on underlying files |

| JP2013097734A (ja) | 2011-11-04 | 2013-05-20 | Ricoh Co Ltd | 制御装置、通信制御方法 |

| JP6020353B2 (ja) * | 2013-05-29 | 2016-11-02 | コニカミノルタ株式会社 | 情報処理装置、画像形成装置、遠隔操作方法、遠隔制御方法、遠隔操作プログラムおよび遠隔制御プログラム |

| US9311311B2 (en) | 2013-09-27 | 2016-04-12 | International Business Machines Corporation | Archival management of database logs |

| JP6976748B2 (ja) * | 2017-06-30 | 2021-12-08 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置、サーバ装置、情報処理システム、画像形成装置の制御方法、及びプログラム |

Citations (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2008065426A (ja) * | 2006-09-05 | 2008-03-21 | Ricoh Co Ltd | 画像形成方法,装置および画像形成システム |

Family Cites Families (5)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2001273098A (ja) | 2000-03-23 | 2001-10-05 | Canon Inc | 画像形成装置及びその制御方法並びに記憶媒体 |

| JP4531966B2 (ja) * | 2000-12-06 | 2010-08-25 | 東芝テック株式会社 | 画像形成装置 |

| JP2006041764A (ja) | 2004-07-23 | 2006-02-09 | Ricoh Co Ltd | ログ記録装置、ログ記録プログラムおよび記録媒体 |

| JP2006236269A (ja) * | 2005-02-28 | 2006-09-07 | Oki Data Corp | 画像形成装置及び上位端末装置 |

| US20080112009A1 (en) * | 2006-11-15 | 2008-05-15 | Yoshiharu Tojo | Image processing apparatus, log recording method, and storage medium |

-

2008

- 2008-06-19 JP JP2008160670A patent/JP5065173B2/ja not_active Expired - Fee Related

-

2009

- 2009-06-17 US US12/486,108 patent/US8305625B2/en active Active

Patent Citations (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2008065426A (ja) * | 2006-09-05 | 2008-03-21 | Ricoh Co Ltd | 画像形成方法,装置および画像形成システム |

Cited By (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2014235518A (ja) * | 2013-05-31 | 2014-12-15 | 富士電機株式会社 | 情報処理装置及びプログラム |

| JP2021124767A (ja) * | 2020-01-31 | 2021-08-30 | キヤノン株式会社 | 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム |

| JP7431596B2 (ja) | 2020-01-31 | 2024-02-15 | キヤノン株式会社 | 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| US20090316200A1 (en) | 2009-12-24 |

| US8305625B2 (en) | 2012-11-06 |

| JP5065173B2 (ja) | 2012-10-31 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP5065173B2 (ja) | 画像形成装置、ログ制御方法及びプログラム | |

| JP4440107B2 (ja) | ネットワーク内の共用資源を使用する方法および構成 | |

| JP2008071085A (ja) | 画像処理装置及びログ転送方法 | |

| JP2004171324A (ja) | ジョブ管理装置 | |

| JP4410608B2 (ja) | Webサービス提供方法 | |

| JP2013080387A (ja) | 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム | |

| JP2010152838A (ja) | 画像形成装置、制御方法、およびプログラム | |

| US20180173473A1 (en) | Method for operating a print server for digital high-capacity printing systems | |

| JP3492249B2 (ja) | 印刷装置および印刷システムおよびその制御方法 | |

| JP5657062B2 (ja) | 画像形成装置、画像形成装置の制御方法、およびプログラム | |

| JP5491972B2 (ja) | 2重化サーバシステム、ファイル操作方法、およびファイル操作プログラム | |

| US20200068088A1 (en) | Processing system, control system, relay apparatus, and communication method | |

| US10303404B2 (en) | Method for operating a print server for digital high-capacity printing systems | |

| JP2008171323A (ja) | ジョブ管理装置、ジョブ管理方法、ジョブ管理プログラム並びに記憶媒体 | |

| JP4529788B2 (ja) | 配信装置および配信制御方法 | |

| JP2012063908A (ja) | ジョブ管理装置、画像処理装置、印刷システム、及びジョブ管理プログラム | |

| JP4671438B2 (ja) | サーバ装置及びその制御方法 | |

| JP2011191942A (ja) | 処理方法及び装置 | |

| JP4967473B2 (ja) | 監査ログ生成装置、監査事象記録プログラムおよび画像処理装置 | |

| JP2008129828A (ja) | ブレードサーバの動的割り当て方法 | |

| CN110866743A (zh) | 提供装置、处理系统以及通信方法 | |

| JP5217988B2 (ja) | 情報処理装置、プログラムおよび情報処理装置の制御方法 | |

| US20230342235A1 (en) | Computer-readable recording medium storing information processing program, information processing method, and system | |

| JP2010039771A (ja) | 管理装置、機器管理システム、機器管理方法、プログラム及び記録媒体 | |

| JP2006268193A (ja) | 管理システム、管理センタ、管理方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20110113 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20120518 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120529 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120628 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20120717 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20120809 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5065173 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150817 Year of fee payment: 3 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |