JP2009262880A - リザーバ装置 - Google Patents

リザーバ装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP2009262880A JP2009262880A JP2008117813A JP2008117813A JP2009262880A JP 2009262880 A JP2009262880 A JP 2009262880A JP 2008117813 A JP2008117813 A JP 2008117813A JP 2008117813 A JP2008117813 A JP 2008117813A JP 2009262880 A JP2009262880 A JP 2009262880A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- bracket

- reservoir

- reservoir tank

- tank

- plate portion

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Landscapes

- Transmission Of Braking Force In Braking Systems (AREA)

- Valves And Accessory Devices For Braking Systems (AREA)

Abstract

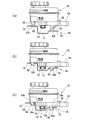

【解決手段】内部に液体を貯留する貯留部を有するリザーバタンク35と、リザーバタンク35を車体に取り付けるためのブラケット34とからなるものであって、リザーバタンク35には、開口部66,69を有する鉤状の取付部65,68が設けられ、取付部65,68の開口部66,69にブラケット34を挿入することでリザーバタンク35がブラケット34に保持される。

【選択図】図4

Description

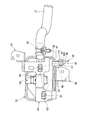

図1において、11は、車両の図示しないブレーキペダルに連動するマスタシリンダであり、12は、このマスタシリンダ11に一部が取り付けられた本実施形態に係るリザーバ装置である。

12 リザーバ装置

34 ブラケット

35 リザーバタンク

36 リザーバプラグ

37 ホース

52 貯留部

54 吐出筒部

60 締結部

65,68 取付部

66,69 開口部

Claims (3)

- 内部に液体を貯留する貯留部を有するリザーバタンクと、車両下側の地面と対向する底面を有し前記リザーバタンクを車体に取り付けるためのブラケットとからなるリザーバ装置において、

前記リザーバタンクの底部には、前記ブラケットの底面に沿った方向に開口する開口部を有する鉤状の取付部が設けられ、

該取付部の開口部に前記ブラケットの底面を挿入することで前記リザーバタンクが前記ブラケットに保持することを特徴とするリザーバ装置。 - 内部に液体を貯留する貯留部と該貯留部から突出して設けられ液体を送出するための吐出筒部とからなるリザーバタンクと、車両下側の地面と対向する底面を有し前記リザーバタンクを車体に取り付けるためのブラケットとからなるリザーバ装置において、

前記リザーバタンクの底部には、前記ブラケットの底面に沿って開口し前記吐出筒部の突出方向に開口する開口部を有する鉤状の取付部が設けられ、

該取付部の開口部に前記ブラケットの底面を挿入することで前記リザーバタンクが前記ブラケットに保持することを特徴とするリザーバ装置。 - 内部に液体を貯留する貯留部と該貯留部から突出して設けられマスタシリンダに取り付けられるリザーバプラグへ前記貯留部の液体を送出するための吐出筒部とからなるリザーバタンクと、車両下側の地面と対向する底面を有し前記リザーバタンクを車体に取り付けるためのブラケットとからなるリザーバ装置において、

前記リザーバタンクの底部には、前記ブラケットの底面に沿った方向に開口して前記底部を挿入可能な開口部を有する鉤状の取付部が少なくとも二カ所設けられるとともに前記ブラケットに締結される締結部が設けられ、これら締結部および少なくとも二カ所の取付部がそれぞれを結んだときに三角形の頂点位置に配置されることを特徴とするリザーバ装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008117813A JP2009262880A (ja) | 2008-04-28 | 2008-04-28 | リザーバ装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2008117813A JP2009262880A (ja) | 2008-04-28 | 2008-04-28 | リザーバ装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2009262880A true JP2009262880A (ja) | 2009-11-12 |

| JP2009262880A5 JP2009262880A5 (ja) | 2011-05-12 |

Family

ID=41389279

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2008117813A Pending JP2009262880A (ja) | 2008-04-28 | 2008-04-28 | リザーバ装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2009262880A (ja) |

Cited By (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US20120298603A1 (en) * | 2010-01-29 | 2012-11-29 | Honda Motor Co., Ltd. | Vehicle bracket |

| JP2015174518A (ja) * | 2014-03-14 | 2015-10-05 | 日信工業株式会社 | リザーバタンク |

Citations (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS60143069U (ja) * | 1984-03-02 | 1985-09-21 | 愛知機械工業株式会社 | 液体タンクの取付機構 |

| JPS6436271U (ja) * | 1987-08-31 | 1989-03-06 | ||

| JP2004270661A (ja) * | 2003-03-12 | 2004-09-30 | Suzuki Motor Corp | 車両用デガッシングタンクブラケット |

-

2008

- 2008-04-28 JP JP2008117813A patent/JP2009262880A/ja active Pending

Patent Citations (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPS60143069U (ja) * | 1984-03-02 | 1985-09-21 | 愛知機械工業株式会社 | 液体タンクの取付機構 |

| JPS6436271U (ja) * | 1987-08-31 | 1989-03-06 | ||

| JP2004270661A (ja) * | 2003-03-12 | 2004-09-30 | Suzuki Motor Corp | 車両用デガッシングタンクブラケット |

Cited By (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US20120298603A1 (en) * | 2010-01-29 | 2012-11-29 | Honda Motor Co., Ltd. | Vehicle bracket |

| US8783404B2 (en) * | 2010-01-29 | 2014-07-22 | Honda Motor Co., Ltd. | Vehicle bracket |

| JP2015174518A (ja) * | 2014-03-14 | 2015-10-05 | 日信工業株式会社 | リザーバタンク |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US6283731B1 (en) | Vehicle fuel supplying apparatus | |

| JP5147456B2 (ja) | 自動二輪車 | |

| JP5362218B2 (ja) | 自動車用のブレーキ液タンク | |

| JP2007283858A (ja) | 車両用ブレーキのリザーバ装置およびサブタンク | |

| JP2007137406A (ja) | 自動二輪車の燃料供給装置及び自動二輪車 | |

| US8607563B2 (en) | Reservoir tank and brake device using the reservoir tank | |

| JP4755554B2 (ja) | スクータ型車両の燃料ポンプ配置構造 | |

| JP2009262880A (ja) | リザーバ装置 | |

| US8690033B2 (en) | Tank assembly for attachment to a tire carrier | |

| JP2007186119A (ja) | 燃料タンクのリザーバカップ装置 | |

| JP5268531B2 (ja) | 燃料供給装置 | |

| JP5133833B2 (ja) | 燃料供給装置 | |

| JP2005171817A (ja) | 車両用燃料供給装置 | |

| JP6740195B2 (ja) | 燃料吸入口部材 | |

| JP2008018913A (ja) | 作業車両の燃料タンク構造 | |

| JP6620795B2 (ja) | 燃料配管の固定構造 | |

| JP2000185644A (ja) | リザーバタンクの取付構造 | |

| JP2006264429A (ja) | ブレーキリザーバタンクの取付構造 | |

| JP2010084540A (ja) | 燃料供給装置 | |

| JP2009179226A (ja) | 燃料タンク構造 | |

| JP2007182892A (ja) | 揺動式パワーユニットを備えた小型車両 | |

| JP2006199272A (ja) | ブレーキ液圧制御用アクチュエータの車体側への固定構造 | |

| JP2021102954A (ja) | 車両用燃料供給装置 | |

| JP2020063734A (ja) | 燃料タンク内支柱の取付構造 | |

| JP5963737B2 (ja) | 燃料タンクシステム |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A711 | Notification of change in applicant |

Effective date: 20090901 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712 |

|

| RD03 | Notification of appointment of power of attorney |

Effective date: 20090901 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090904 |

|

| A521 | Written amendment |

Effective date: 20110329 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20110329 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Effective date: 20120730 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120807 |

|

| A521 | Written amendment |

Effective date: 20121009 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Effective date: 20121113 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Effective date: 20130402 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 |