JP2007188855A - 電池およびセンターピン - Google Patents

電池およびセンターピン Download PDFInfo

- Publication number

- JP2007188855A JP2007188855A JP2006059983A JP2006059983A JP2007188855A JP 2007188855 A JP2007188855 A JP 2007188855A JP 2006059983 A JP2006059983 A JP 2006059983A JP 2006059983 A JP2006059983 A JP 2006059983A JP 2007188855 A JP2007188855 A JP 2007188855A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- negative electrode

- battery

- outer member

- center pin

- inner member

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Classifications

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION

- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation

- Y02E60/10—Energy storage using batteries

-

- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS

- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE

- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS

- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products

- Y02P70/50—Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Abstract

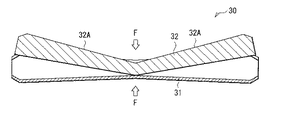

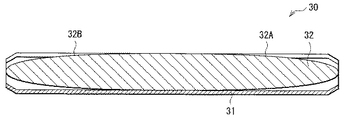

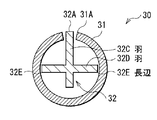

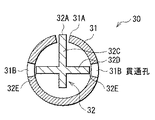

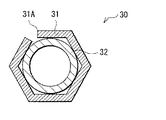

【解決手段】正極と負極とをセパレータを介して積層し、渦巻き状に巻くことにより作製された巻回体の中心に、センターピン30が挿入されている。センターピン30は外側部材31の内部に内側部材32を有している。外側部材31は円筒状であり、長手方向に切れ目31Aを有している。内側部材32の長辺32Aは、切れ目31Aに向けて配置されている。外部からの力で押し潰された場合に、内側部材32の長辺32Aが切れ目31Aから突出し、確実に短絡を発生させる。

【選択図】 図5

Description

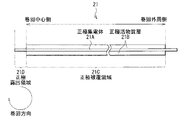

図1は本発明の第1の実施の形態に係る二次電池の断面構造を表すものである。この二次電池は、いわゆる円筒型といわれるものであり、ほぼ中空円柱状の電池缶11の内部に、巻回体20を有している。電池缶11は、例えばニッケル(Ni)のめっきがされた鉄(Fe)により構成されており、一端部が閉鎖され他端部が開放されている。電池缶11の内部には、巻回体20を挟むように巻回周面に対して垂直に一対の絶縁板12,13がそれぞれ配置されている。

図8は、本発明の第2の実施の形態に係る二次電池のセンターピン30の長手方向における断面構成を表すものである。この二次電池は、センターピン30の内側部材32の長辺32Aに、切欠き状の凹凸部32Bを設けたことを除いては第1の実施の形態と同様の構成を有している。よって、対応する構成要素には同一の符号を付して説明する。

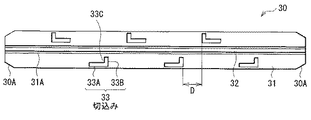

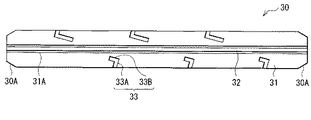

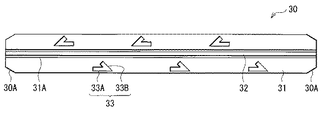

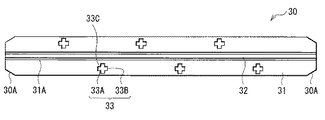

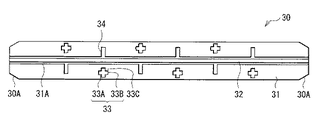

図12は、本発明の第3の実施の形態に係る二次電池のセンターピン30の構成を表すものである。この二次電池は、センターピン30の外側部材31に、屈曲した形状の切込み33を設けたことを除き、他は第1の実施の形態と同様の構成を有している。よって、第1の実施の形態と同一の構成要素には同一の符号を付して説明する。

なお、本実施の形態では、切込み33が規則的な間隔で配置されている場合について説明したが、切込み33は不規則な間隔で配置されていてもよい。また、本実施の形態では、第1部分33Aは外側部材31の長手方向に平行であり、第2部分33Bは第1部分33Aに垂直である場合について説明したが、図13に示したように、第1部分33Aおよび第2部分33Bが外側部材31の長手方向に対して斜めに配置されていてもよい。

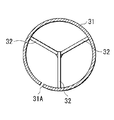

図21は、本発明の第4の実施の形態に係る二次電池のセンターピン30の断面構成を表すものであり、図22は、図21に示した内側部材32の全体構成を表すものである。この二次電池は、センターピン30の内側部材32に、互いに交差する複数(例えば2枚)の羽32C,32Dを設け、一方の羽32Cの長辺32Aを切れ目31Aに向けて配置したものである。すなわち、長辺32Aは本発明の尖端部の一具体例となっている。このことを除いては、この二次電池は、第1の実施の形態と同様の構成を有している。よって、対応する構成要素には、同一の符号を付して説明する。

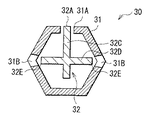

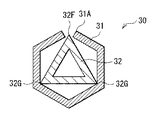

図30は、本発明の第4の実施の形態に係る二次電池のセンターピン30の全体構成を表すものであり、図31はその断面構成を表すものである。この二次電池は、センターピン30の外側部材31の断面形状を多角形(例えば、六角形)としたことを除いては、第1の実施の形態と同様の構成を有し、同様の製造方法により製造できるものであり、その作用および効果も第1の実施の形態と同様である。

図38は、本発明の第6の実施の形態に係る二次電池のセンターピン30の断面構造を表すものである。この二次電池は、内側部材32を断面多角形の管状とし、センターピン30を外側部材31および内側部材32の二重管構造としたことを除いて、他の構成は第1の実施の形態と同様である。よって、同一の構成要素には同一の符号を付して説明する。

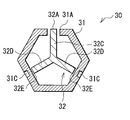

図44は、本発明の第7の実施の形態に係る二次電池のセンターピン30の断面構造を表すものである。この二次電池は、外側部材31を断面多角形(例えば、六角形)とし、その一つの角31Eに切れ目31Aを設ける一方、外側部材31の内壁に接して、円筒状の内側部材32を設けたことを除いて、他の構成は第6の実施の形態と同様である。よって、同一の構成要素には同一の符号を付して説明する。

図48および図49は、本発明の第8の実施の形態に係る二次電池のセンターピン30の構造を表すものである。この二次電池は、外側部材31に窓35を設け、内側部材32を、外側部材31から窓35に向けて設けられた突出部としたものである。すなわち、この突出部の先端が本発明の尖端部の一具体例となっている。このことを除いて、この二次電池の他の構成は第1の実施の形態と同様である。よって、同一の構成要素には同一の符号を付して説明する。

第1の実施の形態で説明した二次電池を作製した。まず、炭酸リチウム(Li2 CO3 )と炭酸コバルト(CoCO3 )とを、Li2 CO3 :CoCO3 =0.5:1(モル比)の割合で混合し、空気中において900℃で5時間焼成して、正極活物質としてのリチウム・コバルト複合酸化物(LiCoO2 )を得た。次いで、このリチウム・コバルト複合酸化物91質量部と、導電剤であるグラファイト6質量部と、結着剤であるポリフッ化ビニリデン3質量部とを混合して正極合剤を調整した。続いて、この正極合剤を溶剤であるN−メチル−2−ピロリドンに分散させて正極合剤スラリーとし、厚み20μmのアルミニウム箔よりなる正極集電体21Aの両面に均一に塗布して乾燥させ、ロールプレス機で圧縮成型して正極活物質層21Bを形成し正極21を作製した。続いて、正極集電体21Aの一端にアルミニウム製の正極リード24を取り付けた。

第3の実施の形態で説明した二次電池を作製した。すなわち、図12に示したように、外側部材31に切込み33を設けたことを除き、他は実施例1と同様にして二次電池を作製した。

第4の実施の形態で説明した二次電池を作製した。その際、センターピン30の内側部材32は、実施例3では図21に示した形状、実施例4では図25に示した形状とした。

第6の実施の形態で説明した二次電池を作製した。すなわち、センターピン30を、図38に示したような円筒状の外側部材31の内部に断面三角形の管状の内側部材32を設けた二重管構造とし、内側部材32の角Fを切れ目31Aの位置に配置したことを除いては、実施例1と同様にして二次電池を作製した。

外側部材31に、図12に示したような切込み33を設けたことを除いては、実施例5と同様にして二次電池を作製した。

図45に示したように、外側部材31の断面を六角形としたことを除いては、実施例5と同様にして二次電池を作製した。

Claims (31)

- 帯状の正極集電体の面上に正極活物質層を有する正極と、帯状の負極集電体の面上に負極活物質層を有する負極とをセパレータを間にして積層し、巻回した巻回体、および前記巻回体の巻回中心に配置されたセンターピンを備えた電池であって、

前記センターピンは、

案内孔を有する管状の外側部材と、

前記外側部材の内部に設けられ、前記案内孔に向けた尖端部を有する内側部材と

を備えたことを特徴とする電池。 - 前記外側部材は、前記案内孔として長手方向に切れ目を有し、

前記内側部材は、板状であると共に、前記尖端部として一辺が前記切れ目に向けて配置されている

ことを特徴とする請求項1記載の電池。 - 前記内側部材は、前記一辺に凹凸部を有する

ことを特徴とする請求項2記載の電池。 - 前記凹凸部は曲線状である

ことを特徴とする請求項3記載の電池。 - 前記凹凸部は切欠き状である

ことを特徴とする請求項3記載の電池。 - 前記凹凸部は鋸歯状である

ことを特徴とする請求項3記載の電池。 - 前記内側部材は、互いに交差する複数の羽を有し、前記複数の羽のうち一枚は、前記尖端部として一辺が前記切れ目に向けて配置されている

ことを特徴とする請求項2記載の電池。 - 前記内側部材は、互いに接触する複数の羽を有し、前記複数の羽のうち一枚は、前記尖端部として一辺が前記切れ目に向けて配置されている

ことを特徴とする請求項2記載の電池。 - 前記外側部材は、屈曲した形状の切込みを有する

ことを特徴とする請求項2記載の電池。 - 前記正極は、前記正極集電体の巻回中心側の端部に、両面に前記正極活物質層が存在しない正極露出領域を有し、前記負極は、前記負極集電体の巻回中心側の端部に、両面に前記負極活物質層が存在しない負極露出領域を有する

ことを特徴とする請求項1記載の電池。 - 前記負極は、電極反応物質を吸蔵および放出することが可能であり、構成元素として金属元素および半金属元素のうちの少なくとも1種を含む負極活物質を含むことを特徴とする請求項1記載の電池。

- 前記負極は、前記負極活物質として、スズ(Sn)およびケイ素(Si)のうちの少なくとも一方を構成元素として含む材料を含むことを特徴とする請求項11記載の電池。

- 前記負極は、前記負極活物質として、スズと、コバルト(Co)と、炭素(C)とを構成元素として含み、炭素の含有量が9.9質量%以上29.7質量%以下であり、かつスズとコバルトとの合計に対するコバルトの割合が30質量%以上70質量%以下であるCoSnC含有材料を含むことを特徴とする請求項11記載の電池。

- 前記内側部材は、前記外側部材から前記案内孔に向けて設けられた突出部であり、前記突出部の先端が前記尖端部である

ことを特徴とする請求項1記載の電池。 - 前記案内孔は、前記外側部材に設けられた窓である

ことを特徴とする請求項14記載の電池。 - 帯状の正極集電体の面上に正極活物質層を有する正極と、帯状の負極集電体の面上に負極活物質層を有する負極とをセパレータを間にして積層し、巻回した巻回体、および前記巻回体の巻回中心に配置されたセンターピンを備えた電池であって、

前記センターピンは、長手方向に切れ目を有する管状の外側部材および前記外側部材の内壁に少なくとも2箇所で線接触する管状の内側部材を有し、前記外側部材および前記内側部材のうち少なくとも一方が多角形の断面形状を有する

ことを特徴とする電池。 - 前記内側部材は多角形の断面形状を有し、前記多角形の角のうちの一つを前記切れ目に向けて配置されている

ことを特徴とする請求項16記載の電池。 - 前記外側部材は多角形の断面形状を有し、前記多角形の角のうちの一つに前記切れ目が設けられている

ことを特徴とする請求項16記載の電池。 - 前記外側部材は、屈曲した形状の切込みを有する

ことを特徴とする請求項16記載の電池。 - 前記正極は、前記正極集電体の巻回中心側の端部に、両面に前記正極活物質層が存在しない正極露出領域を有し、前記負極は、前記負極集電体の巻回中心側の端部に、両面に前記負極活物質層が存在しない負極露出領域を有する

ことを特徴とする請求項16記載の電池。 - 前記負極は、電極反応物質を吸蔵および放出することが可能であり、構成元素として金属元素および半金属元素のうちの少なくとも1種を含む負極活物質を含むことを特徴とする請求項16記載の電池。

- 前記負極は、前記負極活物質として、スズ(Sn)およびケイ素(Si)のうちの少なくとも一方を構成元素として含む材料を含むことを特徴とする請求項21記載の電池。

- 前記負極は、前記負極活物質として、スズと、コバルト(Co)と、炭素(C)とを構成元素として含み、炭素の含有量が9.9質量%以上29.7質量%以下であり、かつスズとコバルトとの合計に対するコバルトの割合が30質量%以上70質量%以下であるCoSnC含有材料を含むことを特徴とする請求項21記載の電池。

- 巻回構造を有する電池の巻回中心に設けられる管状のセンターピンであって、

案内孔を有する管状の外側部材と、

前記外側部材の内部に設けられ、前記案内孔に向けた尖端部を有する内側部材と

を備えたことを特徴とするセンターピン。 - 前記外側部材は、前記案内孔として長手方向に切れ目を有し、

前記内側部材は、板状であると共に、前記尖端部として一辺が前記切れ目に向けて配置されている

ことを特徴とする請求項24記載のセンターピン。 - 前記内側部材は、前記一辺に凹凸部を有する

ことを特徴とする請求項25記載のセンターピン。 - 前記内側部材は、前記外側部材から前記案内孔に向けて設けられた突出部であり、前記突出部の先端が前記尖端部である

ことを特徴とする請求項24記載のセンターピン。 - 前記案内孔は、前記外側部材に設けられた窓である

ことを特徴とする請求項27記載のセンターピン。 - 巻回構造を有する電池の巻回中心に設けられる管状のセンターピンであって、

長手方向に切れ目を有する管状の外側部材および前記外側部材の内壁に少なくとも2箇所で線接触する管状の内側部材を有し、前記外側部材および前記内側部材のうち少なくとも一方が多角形の断面形状を有する

ことを特徴とするセンターピン。 - 前記内側部材は多角形の断面形状を有し、前記多角形の角のうちの一つを前記切れ目に向けて配置されている

ことを特徴とする請求項29記載のセンターピン。 - 前記外側部材は多角形の断面形状を有し、前記多角形の角のうちの一つに前記切れ目が設けられている

ことを特徴とする請求項29記載のセンターピン。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2006059983A JP2007188855A (ja) | 2005-12-14 | 2006-03-06 | 電池およびセンターピン |

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2005360846 | 2005-12-14 | ||

| JP2006059983A JP2007188855A (ja) | 2005-12-14 | 2006-03-06 | 電池およびセンターピン |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2007188855A true JP2007188855A (ja) | 2007-07-26 |

| JP2007188855A5 JP2007188855A5 (ja) | 2009-04-02 |

Family

ID=38343859

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2006059983A Pending JP2007188855A (ja) | 2005-12-14 | 2006-03-06 | 電池およびセンターピン |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2007188855A (ja) |

Cited By (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2007200756A (ja) * | 2006-01-27 | 2007-08-09 | Sony Corp | 電池および中心板 |

| KR101065422B1 (ko) * | 2008-12-26 | 2011-09-16 | 에스비리모티브 주식회사 | 이차 전지 |

| KR20130097670A (ko) * | 2012-02-24 | 2013-09-03 | 삼성에스디아이 주식회사 | 이차 전지 |

| US20140199571A1 (en) * | 2013-01-17 | 2014-07-17 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Rechargeable battery |

| KR101502928B1 (ko) | 2008-05-07 | 2015-03-17 | 삼성에스디아이 주식회사 | 이차 전지 |

| KR20170046512A (ko) * | 2015-10-21 | 2017-05-02 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지 |

| EP3859851A4 (en) * | 2018-09-27 | 2022-06-22 | Samsung SDI Co., Ltd. | SECONDARY BATTERY |

| WO2023133852A1 (zh) * | 2022-01-14 | 2023-07-20 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 电池单体、电池、用电设备及电池单体的制造方法和设备 |

| JP7426357B2 (ja) | 2021-08-11 | 2024-02-01 | プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 | 電池の製造方法 |

Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH11204130A (ja) * | 1998-01-16 | 1999-07-30 | Furukawa Battery Co Ltd:The | 円筒形2次電池 |

| JP2005251446A (ja) * | 2004-03-02 | 2005-09-15 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 非水電解液二次電池 |

-

2006

- 2006-03-06 JP JP2006059983A patent/JP2007188855A/ja active Pending

Patent Citations (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH11204130A (ja) * | 1998-01-16 | 1999-07-30 | Furukawa Battery Co Ltd:The | 円筒形2次電池 |

| JP2005251446A (ja) * | 2004-03-02 | 2005-09-15 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 非水電解液二次電池 |

Cited By (15)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2007200756A (ja) * | 2006-01-27 | 2007-08-09 | Sony Corp | 電池および中心板 |

| KR101502928B1 (ko) | 2008-05-07 | 2015-03-17 | 삼성에스디아이 주식회사 | 이차 전지 |

| KR101065422B1 (ko) * | 2008-12-26 | 2011-09-16 | 에스비리모티브 주식회사 | 이차 전지 |

| US8465869B2 (en) | 2008-12-26 | 2013-06-18 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Rechargeable battery |

| KR20130097670A (ko) * | 2012-02-24 | 2013-09-03 | 삼성에스디아이 주식회사 | 이차 전지 |

| KR101975391B1 (ko) | 2012-02-24 | 2019-05-07 | 삼성에스디아이 주식회사 | 이차 전지 |

| KR20140093077A (ko) * | 2013-01-17 | 2014-07-25 | 삼성에스디아이 주식회사 | 이차 전지 |

| US20140199571A1 (en) * | 2013-01-17 | 2014-07-17 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Rechargeable battery |

| US9337515B2 (en) * | 2013-01-17 | 2016-05-10 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Rechargeable battery |

| KR101975392B1 (ko) | 2013-01-17 | 2019-05-07 | 삼성에스디아이 주식회사 | 이차 전지 |

| KR20170046512A (ko) * | 2015-10-21 | 2017-05-02 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지 |

| KR102048763B1 (ko) * | 2015-10-21 | 2019-11-27 | 주식회사 엘지화학 | 이차전지 |

| EP3859851A4 (en) * | 2018-09-27 | 2022-06-22 | Samsung SDI Co., Ltd. | SECONDARY BATTERY |

| JP7426357B2 (ja) | 2021-08-11 | 2024-02-01 | プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 | 電池の製造方法 |

| WO2023133852A1 (zh) * | 2022-01-14 | 2023-07-20 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 电池单体、电池、用电设备及电池单体的制造方法和设备 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP4984892B2 (ja) | 電池およびセンターピン | |

| JP4848860B2 (ja) | 電池 | |

| JP4412304B2 (ja) | 二次電池 | |

| KR101270858B1 (ko) | 이차 전지 | |

| JP4882220B2 (ja) | 二次電池 | |

| JP2007188855A (ja) | 電池およびセンターピン | |

| JP2008041264A (ja) | 電池および短絡部材 | |

| JP2006286531A (ja) | 電池 | |

| JP5515996B2 (ja) | 電池 | |

| JP4539658B2 (ja) | 電池 | |

| JP4591674B2 (ja) | リチウムイオン二次電池 | |

| JP5141940B2 (ja) | 二次電池 | |

| JP2001210384A (ja) | 非水電解液二次電池 | |

| JP5150095B2 (ja) | 非水電解質電池 | |

| JP2007188859A (ja) | 電池およびセンターピン | |

| JP4984551B2 (ja) | 電池 | |

| JP4798420B2 (ja) | 二次電池 | |

| JP2007317539A (ja) | 正極材料および電池 | |

| JP2008218203A (ja) | 電極および電池 | |

| JP2008016316A (ja) | 非水電解質二次電池 | |

| JP4222292B2 (ja) | 二次電池 | |

| JP2007335104A (ja) | 電池およびキャップ | |

| JP4501638B2 (ja) | リチウムイオン二次電池 | |

| JP2006134761A (ja) | 二次電池 | |

| JP4674458B2 (ja) | 非水電解質二次電池 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090206 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20090206 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20110926 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20120412 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20121002 |