以下、本発明の実施形態を図面に基づいて具体的に説明する。

[第1実施形態]

<画像形成装置の構成>

図1は、本実施形態に係る画像形成装置における画像形成部の概略的な構成を示すブロック図であり、特に、中間転写ドラムを有する画像形成装置について示している。図1に基づき画像形成装置における、イエロー(Y),マゼンタ(M),シアン(C),ブラック(BK)の各色の副走査方向(記録紙等の記録媒体を搬送する方向)の色合わせについて説明する。

図1において、1はスキャナユニットで、後述する図9に示す画像形成部27から送出される画像信号に基づいて変調されたレーザ光等の光ビームを発光するレーザユニット6と、このレーザユニット6からのレーザ光を偏向して感光ドラム3上を走査し、該感光ドラム3上に静電潜像を形成する多面体ミラー(以下、「ポリゴンミラー」ともいう)7と、このポリゴンミラー7を回転駆動するスキャナモータ8と、ポリゴンミラー7により偏向される主走査方向(紙面に対して垂直な方向)のレーザ光を検出するビーム検知信号(BD信号)発生回路200等により構成される。

10は現像ロータリで、感光ドラム3上に形成された静電潜像をイエロー(Y),マゼンタ(M),シアン(C),ブラック(BK)の各色現像剤ユニット10a、10b、10c、10dにより現像する。感光ドラム3は、現像ロータリ10により現像された感光ドラム3上の現像剤を中間転写ベルト4に一次転写する。11は二次転写ローラで、中間転写ベルト4に当接し、中間転写ベルト4上の現像剤を、給送される記録紙等の記録媒体に二次転写する。5は基準マークを検知する基準マーク検知センサであり、例えば、光学反射型センサを使用することができる。基準マーク検知センサ5は、中間転写ベルト4のユニット内部(中間転写ベルト4の内周側)に配設されており、中間転写ベルト裏面上の基準マーク12(本実施形態では反射率の高い材質のシール等)にLEDの光を照射し、その反射光を基準マーク検知センサ5が検知することにより、基準マーク12を検出することが可能になる。

なお、感光ドラム3は、時計方向に、中間転写ベルト4は、感光ドラム3とは逆に反時計方向に、それぞれ同一の一定速度で回転することができる。

<作像動作の説明>

次に、後述に説明する図3、9を元に画像形成装置における作像動作の流れについて説明する。

ユーザーよりのジョブ開始要求を受信すると、画像形成装置は、CPU301の全体的な制御の下、作像準備のイニシャライズ動作を行なった後、まず、イエロー(Y)のデータの作像を行なう。

イエロー(Y)のデータの作像において、中間転写ベルト4の裏面上に貼付された基準マーク12は、中間転写ベルト4の周回により移動して、基準マーク検知センサ5上を通過する際、基準マーク検知センサ5から照射されたLED光を受光し、反射する。基準マーク12から反射したLED光は、基準マーク検知センサ5の受光面に到達し、この受光面に到達したLED光に基づいて、センサ内に設けられた受光回路(不図示)は光電流を電圧に変換して基準マーク検知信号を生成する。

この基準マーク検知信号に基づいて生成される電気的なTOP信号(以下、単に「TOP」と示す。また、「TOP*」信号も同タイミングに生成される同義の信号とする)をトリガとし、トップ信号作成部22は、各色毎に目標値が設定されたITOP(イメージトップ)信号生成カウンタ312(図3)を起動させ、1色目のイエロー(Y)カウンタが目標値に到達したところで、トップ信号作成部22は、イエロー(Y)のITOP(イメージトップ)信号を生成する。

その信号を受けて、レーザ制御部6は、レーザユニット6の書き出しタイミングを制御して、スキャナユニット1内のレーザユニット6から、レーザ光を出射させて、感光ドラム3上へイエロー(Y)のデータの潜像を書き込む。

続いて、ドラムモータ制御部28は、感光ドラム3を回転させ、イエロー(Y)の現像剤ユニットと接する位置で、イエロー(Y)の現像剤により潜像を顕画化し、更に感光ドラム3を回転させて、中間転写ベルト4と接する位置で、中間転写ベルト4上に、イエロー(Y)のデータの一次転写を行う。

次に、ドラムモータ制御部28は、現像ロータリ10を約90度回転させ、次のマゼンタ(M)の現像に備える。マゼンタ(M)に関するデータの作像では、イエロー(Y)の作像時と同様に、基準マーク12が中間転写ベルト4の周回により再度、基準マーク検知センサ5上を通過する際、基準マーク12は、基準マーク検知センサ5から照射されたLED光を受光し、このLED光を反射する。基準マーク12から反射したLED光は、基準マーク検知センサ5の受光面に到達し、この受光面に到達したLED光に基づいて、センサ内に設けられた受光回路(不図示)は光電流を電圧に変換して、イエロー(Y)の作像の場合と同様に基準マーク検知信号を生成する。

この基準マーク検知信号に基づいて生成される電気的なTOP信号をトリガとし、トップ信号作成部22は、各色毎に目標値が設定されたITOP(イメージトップ)信号生成カウンタ312(図3)を起動させ、2色目のマゼンタ(M)カウンタが目標値に到達したところで、トップ信号作成部22は、マゼンタ(M)のイメージトップ信号を生成する。

その信号を受けて、レーザ制御部6は、レーザユニット6の書き出しタイミングを制御して、中間転写ベルト4の回転位置がイエロー(Y)の場合と同一の所でスキャナユニット1内のレーザユニット6からレーザ光を出射させて、感光ドラム3上へマゼンタ(M)のデータの潜像を書き込む。

続いて、ドラムモータ制御部28は、感光ドラム3を回転させ、中間転写ベルト4の回転位置がイエロー(Y)の時と同一の所で、マゼンタ(M)の現像剤により潜像を顕画化し、更に感光ドラム3を回転させて、中間転写ドラム4の回転位置がイエロー(Y)の時と同一の所で、中間転写ベルト4上に、マゼンタ(M)のデータの一次転写を行う。

続いて、シアン(C)、ブラック(BK)についても同様の制御(画像形成工程)により、中間転写ベルト4上に4色の現像剤が重ね合わされた所定の位置で、記録紙17等の被記録媒体が、CPU301の全体的な制御の下、給紙され、記録紙17は2次転写ローラ11と当接して二次転写され、記録紙17上に形成された画像は、定着器16で定着され、記録紙17が排出される。

この場合、単に各色のトップ位置の同期を上述のように基準マークを検知することにより正確にとったとしても、中間転写ベルト4の回転によって得られる各色の副走査方向の書き出しを示すトップ信号(TOP*)と、スキャナモータ8の回転により得られるところの各主走査方向の書き出しを示すビーム検知信号(BeamDetect(BD)信号)の同期がとれていなければ、各色の副走査方向の書き出し位置は、各色のトップ信号とBD信号の位相差分、つまり最大副走査方向に1ライン分のずれが生じる可能性を持っている。

これは、中間転写ベルト4が一周する時間(周期)がBD信号周期のちょうど整数倍であれば解決可能である。しかし、一般には、中間転写ベルト4の周期をBD信号の周期のちょうど整数倍にすることは、装置の設計に制約を課すことになるので困難な場合が多い。

そこで本実施形態では、中間転写ベルト一周毎に、スキャナモータ8上のポリゴンミラー7の位置に対応する基準となる目標信号(後に詳細に説明するカウンタ目標値)を作成し直し、その目標信号に位相制御をかけてスキャナモータ8を回転制御するという構成で作像開始を指示するトップ位置信号(TOP信号)と、ビーム検知信号(BD信号)と、の同期をとり、各色の色ずれを完全になくすことのできる多色画像形成装置を提供することが可能になる。

<スキャナモータ8に関する制御構成>

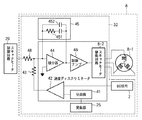

図9は、画像形成装置のスキャナモータ8に関する制御構成を説明するブロック図であり、図1と同一のものには、同一の符号を付して示している。

図9において、301はCPUで、ROM24に格納されたプログラムに基づいて画像形成装置全体の制御を司る。28はドラムモータ制御部で、中間転写ベルト4、及び感光ドラム3の回転、停止を行うものである。22はトップ信号作成部で、上述したように中間転写ベルト4の周回により移動しする基準マーク12を基準マーク検知センサ5で検出することにより、生成される基準マーク検知信号に基づいて電気的なTOP信号(TOP*)を作成する。また、CPU301は、CPU301内部またはその他の領域にCPU301のワーク領域として、図示しないメモリを有するものとする。

25は発振器で、CPU301の動作の基準時間となるクロックを発生させる。23はタイマで、発振器25の出力を分周し、時間計測等のもとになる時間情報を提供する。24はROMで、CPU301の一連の制御をプログラムとして格納するメモリである。一般にワンチップCPUを用いれば、CPU301,ドラムモータ制御部28,トップ信号作成部22,タイマ23,ROM24は、一つのチップ内に収められ、よりいっそうの小型化、低コスト化が可能となる。

スキャナモータ回路32並びにスキャナモータ制御回路29が、CPU301の指令のもと、ポリゴンミラー7を回転駆動するスキャナモータ8の回転/停止を制御する。ビーム検知信号(BD信号)発生回路200は、ポリゴンミラー7の回転に伴い、ポリゴンミラー7により偏向されるレーザ光を検出して、主走査方向の開始基準信号(主走査方向の同期信号)となるビーム検知信号(BD信号)を生成する。このビーム検知信号(BD信号)は、6面の多面体ミラーを用いた場合、スキャナモータ8の一周につき6個のビーム検知信号(BD信号)を発することになる。

30は発振器で、画像形成部(画像形成制御回路)27を動作させる基準クロックを生成する。画像形成制御回路27は、副走査制御回路および主走査制御回路を有し、不図示のコントローラとの通信によりビデオデータ形成のためのタイミングを作成し、トップ信号作成部22により作成されたトップ信号(TOP*)と、ビーム検知信号(BD信号)とで副走査及び主走査の同期をとり、ビデオ信号に応じたレーザ発光信号を生成する。

26はレーザ制御部で、CPU301のプリント命令、画像形成制御回路27により生成されるレーザ発光信号、およびトップ信号作成部22により生成されるトップ信号により、各色の副走査方向の同期をとってレーザ駆動を制御することができる。

レーザユニット6は、レーザ制御部26の信号を受けて、実際のレーザ光により感光ドラム3に潜像データを書き込む。

29はスキャナモータ制御回路で、電気的なトップ信号(TOP*)が発生した直後に目標となる目標BD信号を発生させ、実際のBD信号との位相差をなくすべく制御する制御回路を備えている。

<スキャナモータ制御回路29の構成>

次に、図10を参照して、図9で説明したスキャナモータ制御回路29の構成を詳細に説明する。図10は、図9に示したスキャナモータ制御回路29の構成を詳細に示すブロック図である。同図において、31はカウンタで、目標となる目標BD信号33を発生させる。

特に、トップ信号作成部22の出力(トップ信号)を検出した直後に目標BD信号作成のためのカウンタをリセットし、目標BD信号を作り直す構成を有している。

34は位相比較回路で、目標BD信号33とビーム検知信号(BD信号)発生回路200により検出される実際のBD信号2との位相を比較し、後述するLAG信号,LEAD信号を出力する。

35はチャージポンプ回路で、位相比較回路34の出力信号を受けて、位相差を制御電圧に変換する。ここでは、位相差の時間がそのまま制御量として比例動作するので、チャージポンプ回路35は、一定の電圧で位相差の「進み」/「遅れ」に応じて、「+」/「−」の制御電圧を発生させる。

<スキャナモータ回路32の構成>

次に、スキャナモータ制御回路29からの制御信号を用いて、スキャナモータ本体(SM)8を駆動するスキャナモータ回路32の詳細な構成を、図11を参照して説明する。図11は、図9に示したスキャナモータ8の構成を示すブロック図であり、図9と同一のものには同一の符号を付してある。

なお、以下に示す41〜48により構成されるスキャナモータ回路32は、スキャナモータ制御回路29からの制御信号を用いて、スキャナモータ本体(SM)8を制御・駆動する制御回路である。

図11において、41は分周器で、発振器25の基準クロックを所定の分周比で分周し、基準速度となる周波数を生成する。

42は速度ディスクリミネータで、スキャナモータ8に配設されたポリゴンミラー7の回転速度を検出するためのBD信号2と、ポリゴンミラー7の基準速度となる周波数を作り出す分周器41の出力と、を比較してポリゴンミラー7の速度を判定する。

44は積分器で、抵抗48を介してスキャナモータ制御回路29からの制御信号と、抵抗43を介する速度ディスクリミネータ42からの制御信号とが入力され、抵抗451およびコンデンサ452からなる積分フィルタ45から決定される所定のゲインと周波数特性を持った積分器として動作する。

46は制御アンプで、積分器44の出力信号を受けスキャナモータ8を駆動すべく所定のゲインに増幅する。また、スキャナモータ駆動回路8−2は、トランジスタ等で構成され、スキャナモータ本体8を駆動する。

<スキャナモータ8の制御>

次に、スキャナモータ8の制御について説明する。上記の構成の回転制御回路は、BD信号2をモニタし、速度速度ディスクリミネータ42によって所定の速度になっているかどうかを判定し、所定速度に達していない場合は、速度をアップさせ、所定速度をオーバしている場合は、速度をダウンさせるべく出力信号を発生させるフィードバックループを構成し、スキャナモータ8の回転を制御する。

ただし、この制御ループの中にはBD信号2と前述の基準速度となる周波数であるところの分周器の出力との位相差による制御が無いため、積分器44のオフセット電圧によって所定速度から僅かにはずれて制御されることになる。

目標とする所定速度に忠実に制御するためには、図10で示したスキャナモータ制御回路29によって得られる目標BD信号33と、実際のBD信号2との位相差の出力を、速度ディスクリミネ−タ42のループと並列に積分器44に入力するPLL(PhaseLocked Loop)速度制御ループの構成を付加すればよい。

ここで、PLL制御ループのゲインは速度ディスクリミネータ42のゲインよりかなり低くて良く、抵抗48は抵抗43に較べて、例えば10倍以上に設定することができる。

これは、PLL制御のゲインが高いと目標値に対する追従性が良くなる反面、ロックへの引き込みが悪くなるからである。

この目標BD信号と、実際のBD信号と、の位相差のPLL制御ループを付加することで、目標BD信号の周期で実際のBD信号を発生させる速度でスキャナモータ8を回転制御することが可能となる。

<スキャナモータの制御タイミング>

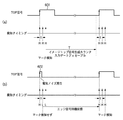

スキャナモータ制御回路29及びスキャナ回路32によりスキャナモータ8を制御する画像形成装置におけるPLL制御動作を図12のタイミングチャートを用いて説明する。同図において、「ENABLE*」は印字領域/非印字領域(感光ドラム3の副走査方向の非潜像形成区間)を示す信号で、斜線で示した「High」区間は印字領域で、それ以外は非印字領域を示す。

「TOP*」は、TOP信号で、副走査方向印字開始の同期信号としてトップ信号作成部22により生成される。

「REFBD*」は、目標BD信号で、カウンタ31により生成される。

「BD*」は、BD信号で、主走査方向印字開始の同期信号としてビーム検知信号(BD信号)発生回路200により作成される。

トップ信号(TOP*)がトップ信号作成部22により生成される前は、スキャナモータ8は速度ディスクリミネータ制御と、PLL制御によって目標BD信号(REFBD*)と実際のBD信号(BD*)の位相が合うようにPLL速度制御されている。

次に、トップ信号(TOP*)が発生すると、トップ信号(TOP*)の立ち下がりエッジ(図中「a」で示す位置)で、直ちに目標BD信号(REFBD*)を作成しているカウンタ31はクリアされ、はじめからカウント動作をして、カウンタ31は、新たな目標BD信号(REFBD*)を作り直す。

この際、実際のBD信号(BD*)は、スキャナモータ8の速度は急激には変動できないので、そのままの周期で出力され続けることになる。

「LAG*」は、LAG信号で、実際のBD信号(BD*)の位相の目標BD信号(REFBD*)に対する遅れを示し、位相比較回路34により出力される。

「LEAD*」は、LEAD信号で、実際のBD信号(BD*)の目標BD信号(REFBD*)に対する位相進みを示し、位相比較回路34により出力される。なお、このLEAD信号(LEAD*)は、実際のBD信号(BD*)の位相が目標BD信号(REFBD*)の位相より遅れている時だけ「High」となる。また、LEAD信号(LEAD*)は、実際のBD信号(BD*)の位相が目標BD信号(REFBD*)の位相より進んでる時だけ「Low」となる。

即ち、位相比較回路34の出力は、実際のBD信号(BD*)の位相が目標BD信号(REFBD*)の位相より遅れている場合、LAG信号(LAG*)を「Low」、LEAD信号(LEAD*)は「High」のままとなり、位相が進んでる場合、LEAD信号(LEAD*)が「Low」、LAG信号(LAG*)は「High」のままとなる。

「CPUMP」は、位相差比較回路34から出力されるLAG信号(LAG*)と、LEAD信号(LEAD*)と、の合成信号で、チャージポンプ回路35により生成される。ここで、チャージポンプ回路35は、位相が遅れている場合は、スキャナモータ8を加速する必要があるので、「+」の電圧を出力し、位相が進んでいる場合は、スキャナモータ8を減速する必要があるので、「‐」の電圧を出力するように構成されている。

「Is」は、実際にスキャナモータ8に対して出力される電流を示す。

チャージポンプ回路35は、位相遅れを表すLAG信号(LAG*)と位相進みを表すLEAD信号(LEAD*)とを合成し、CPUMP信号を生成する。チャージポンプ回路35は、位相が遅れている場合は、スキャナモータ8を加速する必要があるので「+」の電圧を出力し、位相が進んでいる場合は、スキャナモータ8を減速する必要があるので「−」の電圧を出力するように構成されている。

このような制御信号が図11のスキャナモータ回路32にPLL制御として入力される結果、スキャナモータ8は今までの速度より僅かに加速する制御が加わり、位相遅れは徐々に少なくなっていき、平衡を保ったところで制御され続ける。つまり、実際のBD信号(BD*)は、目標BD信号(REFBD*)との位相の同期がとれ、完全に速度差がゼロになり、その位相差は前述の速度ディスクリミネータ42での速度偏差を打ち消して平衡を保つところで安定する。

実際のBD信号(BD*)が目標BD信号(REFBD*)の位相と平衡を保つ時刻になるころで印字を開始すれば、各色の印字位置(副走査方向の印字開始位置)を正確に一致させることができる。さらに、印字動作中も実際のBD信号(BD*)が目標BD信号(REFBD*)との位相の平衡を保つようにスキャナモータ制御回路29が働くので、印字動作終了に至るまで、実際のBD信号(BD*)と目標BD信号(REFBD*)の同期がとれるようにスキャナモータ8を制御することができる。

以上のような構成により、中間転写ベルト一周の時間がBD周期の整数倍に設定されていない画像形成装置であっても、主走査同期信号(BD信号)と副走査同期信号(トップ信号)との位相を合わせることができる。

<作像動作の説明>

次に、本実施形態にかかる画像形成装置における作像動作の流れを説明する。

図2はカラー印字におけるイメージトップ信号(ITOP信号)生成のシーケンスを説明する図である。本実施形態で使用する中間転写ベルトは1周長で記録紙A4を2枚貼りすることが可能であり、同図はA4等の小サイズ紙における2枚貼りのカラー作像時のシーケンスを示している。

最初に、中間転写ベルト4の裏面上に貼付された基準マーク12の反射光を基準マーク検知センサ5により検知し、発生する基準マーク検知信号に基づいて生成される電気的なトップ信号(TOP*)を電気的なスタート(START)信号のトリガとして(S1)、カウンタ31は、イエローA面(YA)カウンタ(例えば、奇数毎目用)と、イエローB面(YB)カウンタ(例えば、偶数毎目用)にて、同時にカウントを開始する。

所定カウント時間(TYA、TYB)に到達したところで、イエロー(Y)のA面、B面に対応したITOP信号(ITOP*)としてVYA*、VYB*をそれぞれ生成し、レーザ制御部26は、レーザユニット6の書き出しタイミングをとり、スキャナユニット1内のレーザユニット6からレーザ光を照射させて、感光ドラム3上へイエロー(Y)のデータの潜像書き込みを行う。

次にイエロー(Y)と同様に、中間転写ベルト4の周回で基準マーク12が基準マーク検知センサ5により再度検知されて生成される基準マーク検知信号をトリガ(S2)とし、所定カウント時間(TMA、TMB)に到達したところで、マゼンタ(M)のA面、B面に対応したITOP信号(ITOP*)としてVMA*、VMB*をそれぞれ生成し、その信号を受け、レーザ制御部26は、レーザユニット6の書き出しタイミングをとり、スキャナユニット1内のレーザユニット6から、レーザ光を出射させて、感光ドラム3上へマゼンタ(M)のデータの潜像書き込みを行う。

続いて、シアン(C)、ブラック(BK)も同様に、基準マーク12の検出に基づいてトリガS3、S4から所定カウント時間(TCA、TCB)、(TKA、TKB)に到達したところで、シアン(C)のA面、B面、ブラック(Bk)のA面、B面に対応したITOP信号(ITOP*)として、VCA*、VCB*、VKA*、VKB*をそれぞれ生成し、その信号を受けて、レーザ制御部26は、レーザユニット6の書き出しタイミングをとり、スキャナユニット1内のレーザユニット6から、レーザ光を出射させて、感光ドラム3上へシアン(C)、ブラック(BK)のデータの潜像書き込みをそれぞれ行う。

CPU301の制御の下、ブラック(Bk)のITOP信号(ITOP*)VKA*、VKB*を生成するためにカウントされていた所定時間(TKA、TKB)と並行にカウントされていたレジローラON用(REG_ON*)のカウンタ(TRA,TRB)により、レジオン信号(RA*、RB*)を順次生成し、中間転写ベルト4上に4色の現像剤が重ね合わされたところで、記録紙17等の被記録媒体を給紙し、二次転写ローラ11を当接して被記録媒体である記録紙17に二次転写する。

図3は、基準マークの検出からレーザ発振までの処理に関する画像形成装置における電気的な回路構成を示すブロック図である。

同図において、基準マーク検知センサ5は、図示しないレベル変換回路を介して、CPU301と接続している。CPU301は、それぞれデータバス、アドレスバスを介してROM(Read Only Memory)302とRAM(Random Access Memory)303と接続している。

また各色の作像データの要求を行うイメージトップ信号(ITOP*)を生成するためのカウンタ部(ITOP信号生成カウンタ)312がCPU301とバスを介して接続している。

図4はITOP信号生成カウンタ312の構成を示すブロック回路図であり、上述したようにイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、ブラック(Bk)のイメージトップ信号(ITOP*)と、レジローラON用の信号をA面とB面のそれぞれのタイミングを独立で生成できるように10個のカウンタ(401〜410)を有しており、TOP信号がそれぞれに入力される構成になっている。

ここで、図4に示すように各カウンタの前段(IN_YAEN等)には、EN(イネーブル)ゲートが設けられており、それぞれのタイミングにおいてゲートをイネーブル/ディセーブル状態にして、各カウンタに対するTOP信号の入力、または入力を制限する制御を可能にしている。更に、各カウンタの後段(OUT_YA_EN等)にもEN(イネーブル)ゲートが設けられており、カウンタが目標値に到達した際に生成するイメージトップ信号(ITOP*)の出力の制御も可能になっている。

なお各々のカウンタの目標値は、CPU301がバスを介して独立に設定可能である。更にCPU301は、作像制御部304へ図示しない入出力ポート、アナログ入出力等でROM302より読み出されるプログラムによって作像に必要な作像処理を制御する。

次に、画像処理部(コントローラ)305よりラインメモリ306(FIFO)へ格納されたデータはPWMパルス幅変換部307に入力される。このPWMパルス幅変換部307より出力されるパルス信号はレーザドライバ308よりレーザ309を出力し、ポリゴンモータ310より駆動された多面鏡(ポリゴンミラー)で走査される。ポリゴンモータ駆動制御部311は、このポリゴンモータ310の回転速度の制御を行う。

以上の構成による作像処理の流れを図5のフローチャートを参照しつつ説明する。

まず、コピージョブが開始されると、中間転写ベルト4が周回を開始し、作像のイニシャル動作を行い(S1)、イニシャル動作が終了した時点で、基準マーク検知センサ5は、中間転写ベルト4上に貼付された基準マーク12が周回されてくるのを待つ待機状態とする(S2−No)。

次に、中間転写ベルト4が周回して、基準マーク検知センサ5上を基準マーク12が通過すると、基準マーク検知センサ5は基準マーク12に対応するエッジ信号を検知する(S2-Yes)。このエッジ信号はCPU301の割り込みポートに入力され、同時にカウンタ回路内のイメージトップ信号生成カウンタ312を起動して、各色に対応するカウンタのカウントをスタートさせる。

次に、上述の基準マーク検知センサ5が検知したエッジ信号がCPU301に入力されると、マーク検知処理を開始する(S3)。

ここで、マーク検知処理の内容を図6を参照しつつ具体的に説明する。図6のように基準マーク12を検知して、最初のエッジ信号601が入力されると、エッジ信号601が入力されたタイミングを起算点として、CPU301の制御の下、CPU301内のカウンタにより時間tの間隔でマーク検知信号の状態を複数回読みにいく(本実施形態では、マーク検知信号の状態を2回読みにいっている)。図6(a)では、マーク検知信号の状態は、2回ともHighが検知されたこと示している。

このような処理によりマーク検知信号の状態が全て同論理である場合(例えば、Highの状態(図中では、「H」と示す)が連続して検知されている場合)に基準マーク12が検出されたものと判定する(S4-Yes)。

一方、図6(b)のように、エッジ信号を検知した場合、エッジ信号602が入力されるタイミングで、Highの状態になるが、その後、複数回のマーク検知信号の状態の読込みで、Highの状態からLowの状態になっている場合は、検知したエッジ信号は基準マーク12に対応するものでなく、電気的ノイズ等によるものとCPU301は判定する(S4−No)。そして、マーク検知処理において、基準マークでないと判定されたとき、処理をステップS11に進め、イメージトップ信号生成カウンタ312内の出力側ゲートをディセーブルの状態にし(S11)、電気的ノイズにより動作されたイメージトップ信号(ITOP*)を出力しないように制御して、エッジ信号を検知する待機状態(S2)に戻る。

説明をステップS4に戻し、検出したエッジ信号が基準マークに対応するものとCPU301が判定した時点(S4-Yes)で、CPU301は、図3のイメージトップ(ITOP)信号生成カウンタ312内にある上述の入力側のゲートをディセーブル状態とし(S5)、次の色の作像を開始するタイミングまで信号の入力を許可しないように制御する。つまり、CPU301は、その間に電気的ノイズが発生してもカウンタが動作することがないように制御する。

そして、処理をステップS6に進め、CPU301は、上述のITOP信号生成カウンタ312内の出力側のゲートをイネーブル状態にする。

このように基準マーク12が検知された後にイメージトップ信号(ITOP信号)生成カウンタ312内の入力側のゲートをディセーブル、出力側のゲートをイネーブルの状態にして、ITOP信号生成カウンタ312は、カウントを進めていき、各カウンタに設定された目標値にカウント値が到達すると、トップ信号作成部22は、各色に対応したイメージトップ信号(ITOP*)を生成する(S7)。

更に、ステップS7で生成されたイメージトップ信号(ITOP*)が各色の重ね合わせをする最終色(ブラック(Bk))に該当するか否かをCPU301が判定し、最終色でない場合は(S8-No)、処理をステップS10に進め、次色の作像タイミングを生成する基準マークを検知する直前までITOP信号生成カウンタ312内の入力側のゲートをディセーブルの状態とし、基準マーク12のエッジ信号が入力される直前のタイミングで入力側のゲートをイネーブルに戻し(S10)、基準マーク12を検知する待機状態に戻す。

そして、ステップS2からステップS8まで同様の処理により、次色のイメージトップ信号(ITOP*)を生成する処理を繰り返し、最終色であるBk(ブラック)のイメージトップ信号(ITOP*)の生成まで処理を繰り返す。

そして、最終色であるブラック(Bk)のイメージトップ信号を順次生成した後に、ブラック(Bk)に対応するカウンタと並行してカウント動作を行っていたレジローラON用のカウンタが所定の目標値に到達したところで、レジオン信号(図2のRA*、RB*)を順次生成する。そして、記録紙等の被記録媒体を給紙して二次転写ローラ11を当接し、記録紙17に二次転写し(S9)、フルカラー作像動作を終了する。

以上説明したように、本実施形態によれば、中間転写体上に設けられた基準マークに基づいて各色の作像タイミングを求める場合において、検知信号の状態確認を複数回行うことにより、検知信号が基準マークに対応するものか、電気的なノイズによるものなのかを識別し、電気的ノイズによりイメージトップ信号が生成、出力されないように制御することで、複数色の色の重ね合わせの際、色ずれが発生することを防止することが可能になる。すなわち、本実施形態によれば、作像タイミングのずれを無くして良好な画像を形成することが可能になる。

[第2実施形態]

図8は、本発明の第2実施形態を説明する図であり、基準マークの検出からレーザ発振までの処理に関する画像形成装置における電気的な回路構成を示すブロック図である。図8の構成では、基準マーク検知センサ5の信号をマーク検知カウンタ回路813に入力し、その出力をCPU801およびイメージトップ信号(ITOP信号)生成カウンタ312に入力する構成としている点で相違する。

図7はマーク検知カウンタ回路813の動作を説明する図であり、図7(a)に示すように、マーク検知回路の構成としては、4ビットのバイナリカウンタ(以下、単に「カウンタ回路」ともいう。)を用いている。

動作クロックをCLK端子に入力し、基準マーク信号(TOP)をCLR*端子に入力する構成になっている。図7(b)はマーク検知カウンタ回路の動作に関するタイミングチャートである。(b)に示すように、基準マーク信号(TOP)を検知していない状態においてはCLR*端子の論理は"Low"状態であり、マーク検知カウンタ回路813はクリア(カウンタ動作を行っていない状態)になっており、図中斜線で示す区間ではカウンタ動作は行っていない。

基準マーク検知センサ5が基準マーク12を検知し、基準マーク信号の論理が反転して"High"状態になった時にカウンタ回路のクリアは解除されカウンタ動作を開始する((b))は同期クリア回路となっている)。

基準マーク信号が"High"状態になっている間に、カウンタがフル状態(所定のカウンタ値に到達する状態)になると、マーク検知カウンタ回路813は、キャリー信号(cary信号:図7(a)を参照)を生成し、出力する。従って、このキャリー信号はマーク検知カウンタ回路813のカウンタがフルになる間、例えば、3.47μS周期のクロックを動作クロックとしている場合、図7(b)に示すように3.47μs×16=55.52μsの間に基準マーク信号の論理が"High"状態を維持していれば基準マークに対応する信号として検知し、キャリー信号を出力する。マーク検知カウンタ回路(CO)から出力するキャリー信号をCPU301の割り込みポート及びイメージトップ信号(ITOP信号)生成カウンタ312に入力することにより、作像動作およびイメージトップ信号(ITOP信号)生成カウンタ312の動作を開始する。

以上の構成による作像処理の流れを図13のフローチャートを参照しつつ説明する。

第1実施形態と同様にコピージョブが開始されると、コピージョブが開始されると、中間転写ベルト4が周回を開始し、作像のイニシャル動作を行い(S101)、イニシャル動作が終了した時点で、基準マーク検知センサ5は、中間転写ベルト4上に貼付された基準マーク12が周回されてくるのを待つ待機状態とする(S102−No)。

次に、中間転写ベルト4が周回して、基準マーク検知センサ5上を基準マーク12が通過すると、基準マーク検知センサ5は基準マーク12に対応する信号(以下、「基準マーク信号」という。)を検知され(S102-Yes)、この基準マーク信号はマーク検知カウンタ回路813に入力される。

マーク検知カウンタ回路813は基準マーク検知信号の入力により、CLR*端子の論理は"Low"状態から"High"状態に切り替える。そして、図7(b)で説明したように、マーク検知カウンタ回路813は、クリア状態を解除して、カウンタ回路がフル状態(所定のカウンタ値に到達する状態)になる時間まで、基準マーク信号の論理が変化しなければ(つまり、電気的ノイズのようにナノsecオーダーの短いパルス信号ではなく、マーク検知信号のように長い周期信号であれば)、基準マーク12を検知したものとして、マーク検知カウンタ回路813は、キャリー信号を生成する。このキャリー信号がトリガとなり、CPU301の割り込みポートに入力されると同時にイメージトップ信号(ITOP信号)生成カウンタ312のイメージトップ信号生成カウンタをスタートさせる。

マーク検知カウンタ回路813の処理により検知信号の状態が一定時間維持されると(本実施形態では"High")、検知信号は、基準マークに対応する信号として、マーク検知カウンタ回路813はキャリー信号を生成する(基準マークと検知する)(S104-Yes)。

一方、ステップS104の判定で、基準マークと判定されない場合(S104-No)、マーク検知カウンタ回路813は、CLR*端子の論理の切り替わりが電気的ノイズ等によるものと判定する。そして、基準マークでないと判定されたとき、処理をステップS111に進め、イメージトップ信号生成カウンタ312内の出力側ゲートをディセーブルの状態にし(S111)、電気的ノイズにより動作されたイメージトップ信号(ITOP*)を出力しないように制御して、基準マークを検知する待機状態(S102)に戻る。

キャリー信号がCUP301に入力された時点でCPU301は図4のITOP信号生成カウンタ312内における入力側のゲート(図4参照)をディセーブル状態とし(S105)、次の色の作像を開始するタイミングまで、信号の入力を許可しないように制御する。つまり、CPU301は、その間に電気的ノイズが発生してもカウンタが動作することがないように制御する。

そして、処理をステップS106に進め、CPU301は、上述のITOP信号生成カウンタ312内の出力側のゲートをイネーブル状態にする。

このようにキャリー信号が生成された後(マーク検知された後)にイメージトップ信号(ITOP信号)生成カウンタ312内のカウンタ回路(401〜410)における入力側ゲートをディセーブル、出力側ゲートをイネーブル状態にし、ITOP信号生成カウンタ312は、カウントを進めていき、各カウンタに設定された目標値にカウント値が到達すると、トップ信号作成部22は、各色に対応したイメージトップ信号(ITOP*)を生成する(S107)。

更にS107で生成されたイメージトップ信号(ITOP*)が各色の重ね合わせをする最終色(ブラック(Bk))に該当するか否かをCPU301が判定し、最終色でない場合は(S108-No)、処理をステップS110に進め、次色の作像タイミングを生成する基準マークを検知する直前までITOP信号生成カウンタ312内の入力側のゲートをディセーブルの状態とし、基準マーク12の検知信号が入力される直前のタイミングで入力側のゲートをイネーブルに戻し(S110)、基準マーク12を検知する待機状態に戻す。

そして、ステップS102からステップS108まで同様の処理により、次色のイメージトップ信号(ITOP*)を生成する処理を繰り返し、最終色であるBk(ブラック)のイメージトップ信号(ITOP*)の生成まで処理を繰り返す。

そして、最終色であるブラック(Bk)のイメージトップ信号を順次生成した後に、ブラック(Bk)に対応するカウンタと並行してカウント動作を行っていたレジローラON用のカウンタが所定の目標値に到達したところで、レジオン信号(図2のRA*、RB*)を順次生成する。そして、記録紙等の被記録媒体を給紙して二次転写ローラ11を当接し、記録紙17に二次転写し(S109)、フルカラー作像動作を終了する。

以上説明したように、本実施形態によれば、中間転写体上に設けられた基準マークに基づいて各色の作像タイミングを求める場合において、検知信号の状態確認を複数回行うことにより、検知信号が基準マークに対応するものか、電気的なノイズによるものなのかを識別し、電気的ノイズによりイメージトップ信号が生成、出力されないように制御することで、複数色の色の重ね合わせの際、色ずれが発生することを防止することが可能になる。すなわち、本実施形態によれば、作像タイミングのずれを無くして良好な画像を形成することが可能になる。

本実施形態によれば、マーク検知カウンタを用いることにより、基準マーク検知センサの出力が基準マークの検知によるものか、電気的なノイズのよるものかを識別し、電気的ノイズによりイメージトップ信号が生成、出力されないように制御することで、複数色の色の重ね合わせの際、色ずれが発生することを防止することが可能になる。すなわち、本実施形態によれば、作像タイミングのずれを無くして良好な画像を形成することが可能になる。

[他の実施の形態]

本発明の目的は前述したように、本実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体をシステム或は装置に提供し、そのシステム或は装置のコンピュータ(又はCPUやMPU)が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても達成される。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。このようなプログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピィディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD−ROM,CD−R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROMなどを用いることができる。

また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施の形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているOS(オペレーティングシステム)などが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述した実施の形態の機能が実現される場合も含まれている。

更に、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書きこまれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって前述した実施の形態の機能が実現される場合も含む。