JP2005299564A - 排気マニホールドガスケット - Google Patents

排気マニホールドガスケット Download PDFInfo

- Publication number

- JP2005299564A JP2005299564A JP2004119140A JP2004119140A JP2005299564A JP 2005299564 A JP2005299564 A JP 2005299564A JP 2004119140 A JP2004119140 A JP 2004119140A JP 2004119140 A JP2004119140 A JP 2004119140A JP 2005299564 A JP2005299564 A JP 2005299564A

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- exhaust manifold

- gasket

- cylinder head

- engine

- exhaust

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Pending

Links

Images

Landscapes

- Exhaust Silencers (AREA)

- Gasket Seals (AREA)

Abstract

【解決手段】排気マニホールドガスケット28は、ガスケット本体及び樋部37を備える。ガスケット本体は、エンジン11におけるシリンダヘッド15と、そのシリンダヘッド15の外壁面15Aに取付けられる排気マニホールド25とにより挟持される。樋部37は、ガスケット本体の上端部に一体に形成され、かつシリンダヘッド15上のヘッドカバー24と排気マニホールド25とが互いに近接する空間S1について、エンジン11の気筒配列方向(紙面と直交する方向)の全域にわたって配置される。同気筒配列方向に直交する面での樋部37の断面形状は略V字状をなしている。

【選択図】 図1

Description

請求項1に記載の発明では、エンジンにおけるシリンダヘッドと、そのシリンダヘッドの外壁面に取付けられる排気マニホールドとにより挟持されるガスケット本体と、前記ガスケット本体に接続され、かつ前記シリンダヘッド上のヘッドカバーと前記排気マニホールドとが互いに近接する空間に配置される樋部とを備えている。

上記の構成によれば、ヘッドカバー及びシリンダヘッド間からオイルが漏れ出て垂れた場合、そのオイルは樋部上に落下する。このオイルは、V字状断面を有する樋部の底部に集められる。このため、一旦樋部上に落下したオイルが、その樋部から溢れる等して落下する現象が起りにくい。

上記の構成によれば、樋部をガスケット本体とは別部材によって構成した場合に比べて部品点数が少なくてすみ、また、樋部をガスケット本体に別途固定する構造が不要となる。

上記の構成によれば、樋部に突部及び凹部の少なくとも一方が設けられることにより、これらの突部や凹部がなく平らな場合に比べて樋部の剛性が高くなる。これに伴い樋部の共振周波数が高くなって、振動しにくくなり騒音の発生が抑制される。

上記の構成によれば、樋部の一部に対し塑性加工をすることにより突部及び凹部の少なくとも一方が形成される。そのため、突部や凹部の形成のために、別部材を用意して樋部に固定しなくてもよい。従って、新たな部材を追加することなく上記騒音や振動を抑制する効果を得ることができる。

(1)シリンダヘッド15及び排気マニホールド25により挟持されるガスケット本体29と、ヘッドカバー24及び二次空気分配管27が互いに近接する空間S1に位置する樋部37とにより排気マニホールドガスケット28を構成している。そのため、シリンダヘッド15及びヘッドカバー24間から漏れ出て垂れたオイルを樋部37によって受止めることで、その下方の高温の二次空気分配管27にかかるのを抑制することができる。

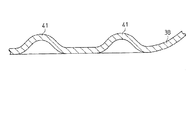

この点、本実施形態では、樋部37の第1オイル受け部38に多数の突起41を形成することで樋部37の剛性を高めている。このため、樋部37による効果(オイルの高温部分の落下抑制、遮熱)を確保しつつ、樋部37が振動して騒音を発生する不具合を解消することができる。

・上記実施形態における突起41を、第1オイル受け部38の下方へ突出するように塑性加工してもよい。ただし、樋部37上に落下したオイルがたまりにくいという点で突起41を上方へ突出させる方が望ましい。

・突起41を樋部37とは別の部材によって構成してもよく、この場合にも前記実施形態と同様の効果が得られる。ただし、突起41を樋部37に固定する構造が別途必要になる。

・本発明は、前記実施形態とは異なる箇所(空間S1とは異なる箇所)に二次空気分配管27が設けられたり、同二次空気分配管27が設けられないタイプのエンジンのための排気マニホールドガスケットにも適用可能である。ただし、いずれの場合でも、樋部37は、ヘッドカバー24と排気マニホールド25とが互いに近接する空間に配置される。

Claims (7)

- エンジンにおけるシリンダヘッドと、そのシリンダヘッドの外壁面に取付けられる排気マニホールドとにより挟持されるガスケット本体と、

前記ガスケット本体に接続され、かつ前記シリンダヘッド上のヘッドカバーと前記排気マニホールドとが互いに近接する空間に配置される樋部と

を備えることを特徴とする排気マニホールドガスケット。 - 前記エンジンの気筒配列方向に直交する面での前記樋部の断面形状が略V字状をなしている請求項1に記載の排気マニホールドガスケット。

- 前記樋部は前記ガスケット本体に一体に形成されている請求項1又は2に記載の排気マニホールドガスケット。

- 前記樋部は、前記ヘッドカバーと前記排気マニホールドとが互いに近接する空間について、前記エンジンの気筒配列方向の全域にわたって配置されている請求項1〜3のいずれか1つに記載の排気マニホールドガスケット。

- 前記ガスケット本体が前記シリンダヘッド及び前記排気マニホールドにより挟持された状態では、前記樋部は、前記エンジンの気筒配列方向に傾斜する請求項4に記載の排気マニホールドガスケット。

- 前記樋部には突部及び凹部の少なくとも一方が設けられている請求項1〜5のいずれか1つに記載の排気マニホールドガスケット。

- 前記突部及び凹部の少なくとも一方は前記樋部を塑性加工することにより形成されたものである請求項6に記載の排気マニホールドガスケット。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004119140A JP2005299564A (ja) | 2004-04-14 | 2004-04-14 | 排気マニホールドガスケット |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004119140A JP2005299564A (ja) | 2004-04-14 | 2004-04-14 | 排気マニホールドガスケット |

Publications (1)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2005299564A true JP2005299564A (ja) | 2005-10-27 |

Family

ID=35331408

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004119140A Pending JP2005299564A (ja) | 2004-04-14 | 2004-04-14 | 排気マニホールドガスケット |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP2005299564A (ja) |

-

2004

- 2004-04-14 JP JP2004119140A patent/JP2005299564A/ja active Pending

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US8844276B2 (en) | Exhaust muffler for general-purpose engine | |

| US8813716B2 (en) | Pre-combustion chamber tip | |

| US20100251993A1 (en) | Bi-fuel internal combustion engine | |

| JP4455423B2 (ja) | 汎用エンジンのマフラ構造 | |

| CN102472145B (zh) | 消音器连接系统 | |

| JP4334007B2 (ja) | オイルフィルタ装置を備える内燃機関 | |

| JP2006037862A (ja) | 内燃機関の2次空気供給構造 | |

| JP5432856B2 (ja) | オイルセパレータの配設構造 | |

| JP2005299564A (ja) | 排気マニホールドガスケット | |

| CN109026322B (zh) | 发动机的冷却用油通路构造 | |

| JP4970383B2 (ja) | 汎用エンジンの排気マフラ | |

| KR20010101013A (ko) | 절환드럼 | |

| JP2007002713A (ja) | 汎用エンジンのマフラカバー構造 | |

| JP2011214446A (ja) | 内燃機関 | |

| JP2007303341A (ja) | 内燃機関の樹脂製吸気マニホールド、及び内燃機関 | |

| JP2019203474A (ja) | 内燃機関の吸気装置 | |

| JP6501687B2 (ja) | エンジンの排気接合部構造 | |

| US20070277796A1 (en) | Internal combustion engine provided with electrical equipment holder | |

| CN109026321B (zh) | 发动机的冷却用油通路构造 | |

| JP2017166341A (ja) | ターボ過給機付エンジン | |

| JP2017066973A (ja) | エンジンの排気接合部構造 | |

| JP2023174299A (ja) | 内燃機関 | |

| JP2020169576A (ja) | 内燃機関の排気構造 | |

| JP2007170278A (ja) | 内燃機関の潤滑構造 | |

| JP2010084708A (ja) | 内燃機関の排気装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20070321 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Effective date: 20090401 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Effective date: 20090616 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20090807 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20090929 |

|

| A521 | Written amendment |

Effective date: 20091130 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 |

|

| A02 | Decision of refusal |

Effective date: 20100105 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 |

|

| A711 | Notification of change in applicant |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711 Effective date: 20100305 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821 Effective date: 20100305 |