EP3449060B1 - Überbrückungsvorrichtung für eine bauwerksfuge mit einer hydraulischen steuervorrichtung - Google Patents

Überbrückungsvorrichtung für eine bauwerksfuge mit einer hydraulischen steuervorrichtung Download PDFInfo

- Publication number

- EP3449060B1 EP3449060B1 EP17755193.4A EP17755193A EP3449060B1 EP 3449060 B1 EP3449060 B1 EP 3449060B1 EP 17755193 A EP17755193 A EP 17755193A EP 3449060 B1 EP3449060 B1 EP 3449060B1

- Authority

- EP

- European Patent Office

- Prior art keywords

- hydraulic

- bridging device

- control device

- hydraulic cylinder

- working volume

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 241000446313 Lamella Species 0.000 claims description 22

- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 claims description 11

- 238000010276 construction Methods 0.000 claims description 8

- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 6

- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 6

- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 6

- 238000006798 ring closing metathesis reaction Methods 0.000 description 10

- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 5

- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 4

- 230000008859 change Effects 0.000 description 4

- 238000011049 filling Methods 0.000 description 4

- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 4

- 230000036316 preload Effects 0.000 description 4

- 238000011161 development Methods 0.000 description 2

- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 2

- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2

- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2

- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1

- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1

- 230000009365 direct transmission Effects 0.000 description 1

- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1

- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1

- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1

- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1

- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 1

- 230000004044 response Effects 0.000 description 1

- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1

- 230000003319 supportive effect Effects 0.000 description 1

- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1

- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1

- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1

- 238000013022 venting Methods 0.000 description 1

- 238000003079 width control Methods 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- E—FIXED CONSTRUCTIONS

- E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES

- E01D—CONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES

- E01D19/00—Structural or constructional details of bridges

- E01D19/06—Arrangement, construction or bridging of expansion joints

- E01D19/062—Joints having intermediate beams

-

- E—FIXED CONSTRUCTIONS

- E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES

- E01D—CONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES

- E01D19/00—Structural or constructional details of bridges

- E01D19/06—Arrangement, construction or bridging of expansion joints

Definitions

- the present invention relates to a bridging device in lamellar construction for a building joint between a first building part and a second building part with a plurality of lamellas.

- the bridging device has a hydraulic control device for controlling the gap width between the lamellae, the hydraulic control device having double-acting hydraulic cylinders, each with a movable piston and a piston rod arranged on the piston.

- Each hydraulic cylinder is arranged on a lamella and each piston rod is connected to a different lamella.

- the piston defines a first working volume and a second working volume of the corresponding hydraulic cylinder.

- a lamella should also be understood to mean the edge support of a bridging device.

- the building joints also known as movement joints or expansion joints, serve to compensate for movements of the building parts relative to one another, in order to prevent damage.

- the structural parts can in particular be two parts of a bridge structure, e.g. Bridgehead or abutment and bridge support or bridge girder or adjacent bridge girders.

- Such movements of the building parts towards one another are unavoidable and can occur, for example, due to thermal expansion or creeping and shrinking of the building materials used.

- movements can also occur due to loads caused by the passage of people or vehicles, for example due to braking loads when braking vehicles. Shock loads occur especially in the case of heavy braking directly in the area of the bridging device.

- bridging devices are used to bridge the building joint between the two parts of the building in such a way that vehicles and living beings can get safely from one part of the building to the next.

- lamellar construction which is also known as central girder construction

- the bridging device has a plurality of lamellae which are movably arranged on a crossmember mounted on the two structural parts.

- So-called control devices are used in order to keep the variable gap widths between adjacent slats or a slat and an edge girder constant when the structural parts are moving.

- control devices are regularly mechanically constructed, and are usually kinematically designed with a so-called swivel cross member or elastically with spring elements as a so-called girder grid joint.

- a modular expansion joint consequently, the total gap to be bridged between the parts of the building is largely equally divided into several individual columns.

- a disadvantage of these mechanical solutions is that, due to the inevitable flexibility, the necessary play and wear, incorrect control occurs, in which the variable gap widths are uneven. This in turn increases the wear and tear of the control device, generates an increased noise level when vehicles drive over the structural joint, and under certain circumstances can even lead to dangerous situations due to the gap width being too large.

- Hydraulic control devices have the advantage that, due to the approximate incompressibility of the hydraulic fluid, a uniform gap width can be set between the lamellae or the lamellae and the edge supports.

- the DE 2 060 482 A proposes to combine the working cylinders in pairs by connecting the first working volume of a first working cylinder to the second working volume of a second working cylinder and the first working volume of the second working cylinder to the second working volume of the first working cylinder.

- the piston rod of the first working cylinder is connected to the lamella on which the second working cylinder is also arranged.

- several control devices of this type each with two working cylinders, are used.

- the DE 2 060 482 A also propose to use compressible pressure medium.

- the bridging device is distinguished in particular from the prior art in that the hydraulic control device has at least three double-acting hydraulic cylinders which are connected to one another via a hydraulic connection, in that the first working volume of each hydraulic cylinder is hydraulically connected to the second working volume of another hydraulic cylinder , so that there is a hydraulic ring closure between the at least three hydraulic cylinders.

- the double-acting hydraulic cylinders are hydraulic cylinders in which the first working volume and the second working volume are of the same size. This ensures that the volume of the hydraulic fluid flowing in and out is the same.

- variable gap width between at least four lamellae or edge beams can be distributed uniformly with a relative movement of the structural parts. Due to the hydraulic ring closure, all hydraulic cylinders are directly connected to each other, so that the movement of a single hydraulic cylinder is directly transferred hydraulically to all other hydraulic cylinders. The total volume from the first working volume of a hydraulic cylinder and the second working volume of a connected further hydraulic cylinder remains constant. Due to the largely play-free direct transmission of the movement between the hydraulic cylinders, incorrect control is theoretically impossible. Furthermore, the hydraulic control device according to the invention can be used to implement a bridging device in which fewer hydraulic cylinders are necessary, since no hydraulic lamella has to be actuated by two hydraulic cylinders.

- the hydraulic control device is designed to allow defined compensating movements.

- the hydraulic control device can thus be specifically reduced in rigidity, so that blockages of the control device due to contamination or temperature-related changes in volume of the hydraulic fluid do not affect the functioning affect.

- the hydraulic control device has a kind of "inner flexibility", so that a conscious play in the control of the gap widths can be realized.

- the hydraulic connection has at least one flow resistance.

- This can be designed, for example, as a throttle or orifice.

- the hydraulic control device can be designed to be sluggish, or the gap widths can only be activated when a limit pressure is exceeded. This makes it possible to avoid unnecessary small movements that occur, for example, during extremely short-term peak loads. As a result, the maintenance intervals can be extended due to the reduced wear.

- the at least one flow resistance is preferably arranged between the first working volume of a hydraulic cylinder and the second working volume of another hydraulic cylinder. It is also conceivable that a flow resistance is arranged between each first working volume of a hydraulic cylinder and the second working volume of another hydraulic cylinder.

- the hydraulic control device is hydraulically preloaded. This means that the operating pressure of the hydraulic control device is increased compared to the ambient pressure. In this way, a particularly precise gap width control can be achieved since the hydraulic control device is extremely rigid in this case. Operating loads (for example, by accelerating or braking when passing over the bridging device) are in this case diverted directly into the building without moving the slats.

- the bridging device has at least one hydraulic accumulator.

- the hydraulic accumulator enables the operating pressure to be maintained, in particular when a pretensioned hydraulic control device is used. For example, a temperature-related change in volume of the hydraulic fluid can be compensated without the preloaded operating pressure rising or falling inadmissibly.

- the at least one hydraulic accumulator expediently has a gas tensioning device and is in particular a bladder, piston or membrane accumulator.

- Bubble, piston or diaphragm accumulators have the advantage that they are very efficient and have a very short reaction time to compensate for pressure fluctuations.

- the at least one hydraulic accumulator is connected to the hydraulic control device via a check valve. It is particularly expedient here if an orifice check valve is used. A control of the control device that takes place as a result of a short-term increase in pressure can thus take place without problems, whereas slow pressure increases - for example due to temperature changes - are compensated for by the hydraulic accumulator. Slow increases in pressure are thus compensated for by the hydraulic accumulator, and a drop in pressure is compensated immediately. An empty running of the lines is therefore largely impossible. In particular, it is therefore expedient if the inflow to the hydraulic accumulator takes place via the orifice, whereas the outflow essentially runs via the check valve.

- the hydraulic control device has hoses for connecting the working volumes of the hydraulic cylinders.

- Hoses have the advantage that they are flexible and can therefore follow the movements of the lamellae or the hydraulic cylinders relative to one another without causing tension or wedging. Furthermore, this also facilitates the installation of the hydraulic control device, in particular if the hydraulic control device is retrofitted. It is also conceivable that at least some pipes, for example with rotary connectors or a telescopic mechanism, are used.

- the hoses are expediently connected to the hydraulic cylinders via couplings, in particular plug-in couplings. This facilitates the maintenance, replacement, installation and filling, filling and venting of the hydraulic control device.

- At least one piston rod is articulated to the lamella.

- a swivel joint with one axis or also a joint with several degrees of freedom e.g. a ball joint or a socket joint is used.

- the hydraulic cylinders are fixed in a thrust-resistant manner but rotatably on the lamellae or on the edge supports.

- the hydraulic cylinders are articulated to the fins. As a result, essentially all non-linear movements can be recorded without causing damage.

- the hydraulic control device expediently has at least one connection for a pump.

- the slats can be moved apart or moved together, for example, during maintenance.

- the hydraulic preload can also be adjusted or readjusted if necessary.

- filling or filling the system can be simplified by connecting the pump. It is advantageous here if the connection is arranged in the area of a coupling.

- the bridging device has a monitoring device for the detection of pressure changes. It is particularly advisable to monitor the pressure of the hydraulic control device via suitable sensors of the monitoring device, so that a leak or a line break can be detected at an early stage.

- the bridging device has at least one mechanical and / or elastic control device, in particular a swivel cross member.

- the hydraulic one Control device is advantageously intended to assist in order to achieve a uniform distribution of the gap widths.

- At least one hydraulic cylinder is a first hydraulic cylinder with a first cross section and if another hydraulic cylinder is a second hydraulic cylinder with a second cross section, the first cross section being different from the second cross section.

- the sum of the first working volume and the second working volume of the first hydraulic cylinder is equal to the buzzer of the first working volume and the second working volume of the second hydraulic cylinder.

- the cross section of the first hydraulic cylinder is larger or smaller than the cross section of the second hydraulic cylinder. This further results in a smaller piston stroke in the hydraulic cylinder with the larger cross section than in the hydraulic cylinder with the smaller cross section.

- a hydraulic ring closure can still be achieved due to a constant product of cross-sectional area and piston stroke.

- FIG. 1 A partial area of a bridging device 1 in a lamella construction is shown.

- the bridging device 1 bridges a building joint between two building parts (not shown).

- the bridging device 1 has a plurality of slats 2 which are movable relative to one another.

- the bridging device 1 has a hydraulic control device 3.

- the hydraulic control device 3 is provided for controlling the gap widths S between the slats 2.

- the hydraulic control device 3 consists of three double-acting hydraulic cylinders 4.

- the hydraulic cylinders 4 are all constructed identically, so that the structure of a hydraulic cylinder 4 is described below.

- the hydraulic cylinder 4 has a piston 5 and a piston rod 6, which is connected to the piston 5 in a thrust-resistant manner.

- the piston 5 defines a first (variable) working volume 7a and a second (variable) working volume 7b in the hydraulic cylinder 4.

- Each hydraulic cylinder 4 is connected to a lamella 2 (or an edge support (not shown here) on the structural part).

- the hydraulic cylinder 4 is fixed to the plate 2 by means of a clamp 8.

- the clamp 8 is designed such that the hydraulic cylinder 4 is rotatably mounted about its vertical axis and about its transverse axis.

- the hydraulic cylinder 4 is a synchronous cylinder in that the piston rod 6 extends on both sides of the piston 5.

- the piston rod 6 is articulated at one end 9 to a second plate 2.

- the end 9 of the piston rod 6 is articulated to the lamella 2, which is directly adjacent to the lamella 2, on which the hydraulic cylinder 4 having the piston rod 6 is arranged.

- the hydraulic cylinders 4 are connected to one another via a hydraulic connection 10.

- the hydraulic connection 10 consists of three hoses 11, the ends of which are each hydraulically connected to a working volume 7a, 7b of a hydraulic cylinder 4 via a coupling 12.

- a first working volume 7a of a hydraulic cylinder 4 is always hydraulically connected to the second working volume 7b of another hydraulic cylinder 4 via a hose 11. This creates a hydraulic ring closure between the hydraulic cylinders 4.

- the hydraulic ring closure of the hydraulic cylinders 4 requires a uniform gap width S between adjacent slats 2 or between a slat 2 and the (not shown) edge support of a part of a building or bridge. Since the total volume of a hydraulic cylinder 4 always consists of the first working volume 7a and the second working volume 7b, the total volume remains constant when the piston 5 - and therefore also the piston rod 6 - moves. Furthermore, the total volume also corresponds to the sum of the volume of the first working volume 7a of a hydraulic cylinder 4 and the volume of the second working volume 7b of the other hydraulic cylinder 4 connected thereto via the hose 11.

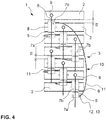

- a second embodiment is shown as a plan view.

- This exemplary embodiment essentially corresponds to that in FIG 1 and 2 Embodiment shown, wherein the hydraulic control device 3 has a total of six hydraulic cylinders 4. A total of seven lamellae 2 or five lamellae 2 and two edge supports are controlled via these six hydraulic cylinders 4.

- the first working volume 7a of a hydraulic cylinder 4 for example that in FIG Fig. 3 and Fig. 4 as the bottom hydraulic cylinder 4

- the second working volume 7b of the directly adjacent hydraulic cylinder 4 hydraulically connected via the hose 11

- this promotes clarity and allows an improved response behavior, since the volumes in the tubes 11 can be kept low.

- the gap width S both when the bridging device 1 has moved apart (cf. Fig. 3 ) as well as in the closed state of the bridging device 1 (cf. Fig. 4 ) is identical between the slats 2 or between a slat 2 and an edge support.

- the second exemplary embodiment of the bridging device 1 differs from that in FIG 1 and 2

- the embodiment shown is also characterized in that the hydraulic cylinder 4 shown at the bottom has a further connection 13 for an external (not shown) pump in the area of the coupling 12 of the first working volume 7a.

- a this connection 13 adjacent lamellae 2 of the bridging device 1 can be moved apart or moved together in a targeted manner by changing the operating pressure of the hydraulic control device 3 at the corresponding point via the pump. This can be necessary for function tests or maintenance work, for example.

- FIG Fig. 5 A third exemplary embodiment of a bridging device 1 according to the invention in plan view is shown in FIG Fig. 5 shown.

- the bridging device 1 largely corresponds to that in FIG Fig. 3 Bridging device 1 shown, wherein the hydraulic control device 3 has a total of twelve hydraulic cylinders 4.

- the hydraulic control device 3 has a total of twelve hydraulic cylinders 4.

- the twelve hydraulic cylinders 4 are also connected via a hydraulic connection 10 Hoses 11 connected to a hydraulic ring closure.

- the first working volume 7a of a hydraulic cylinder 4 is connected to the second working volume 7b of another hydraulic cylinder 4.

- the embodiment shown here is a lamella 2 controlled by two hydraulic cylinders 4.

- two piston rods 6 are each hingedly connected at their ends 9 to the five central lamellae 2 (ie not to the edge supports, which are formed by the two outer lamellae 2 in this exemplary embodiment).

- Such double actuation of the slats 2 by the hydraulic control device 3 is advantageous in the case of relatively large bridging devices 1, for example in order to prevent the slats 2 from tilting in the case of wide structural joints to be bridged.

- FIG. 6 A fourth exemplary embodiment of a bridging device 1 according to the invention is shown.

- the bridging device 1 has a total of four separate hydraulic control devices 3, each of which in turn has three double-acting hydraulic cylinders 4.

- the three hydraulic cylinders 4 of each hydraulic control device 1 are connected via a hydraulic connection 10 by means of hoses 11 to form a hydraulic ring closure.

- a plurality of hydraulic control devices 3 with hydraulic ring closure are provided in this exemplary embodiment.

- a monitoring device 14 is provided in this sixth exemplary embodiment.

- This monitoring device 14 monitors the operating pressure of the hydraulic control devices 3.

- the hydraulic connection 10 is monitored via corresponding sensors 15. If a drop in pressure within the hydraulic connection 10 is detected, the monitoring device 14 indicates this. This is indicated as an example with dash-dotted lines for the uppermost hydraulic control device 3 shown. Of course, the monitoring device 14 monitors all hydraulic control devices 3 of the bridging device 1.

- the monitoring device 14 is designed to recognize short-term pressure fluctuations as a result of the movement of the structural parts.

- the monitoring device 14 shows no leakage in the event of these short-term pressure changes.

- the monitoring device 14 can only indicate a leak if the operating pressure does not correspond to the target pressure over a certain period of time. In this way, a gradual drop in operating pressure can be detected early.

- flow resistances 16 are also provided in the hydraulic connection 10 in the hydraulic control device 3 shown as the lowest.

- the flow resistances 16 are arranged as orifices in the tubes 11.

- the Flow resistances can specifically make the hydraulic control device 3 slow, so that short-term loads do not lead to any movement in the bridging device 1. This is relevant if the hydraulic control device 3, as shown, does not require any hydraulic preload (cf. also here Fig. 9 ).

- several flow resistances 16 can be provided. It is also conceivable that only one flow resistance 16 is provided. It is also conceivable that the flow resistance 16 is designed as a valve unit on the clutch 12.

- FIG Fig. 7 A fifth exemplary embodiment of a bridging device 1 according to the invention is shown in FIG Fig. 7 shown.

- the hydraulic control device 3 is used to support a mechanical control device 17 in the form of a swivel crossmember.

- the swivel traverse 17 primarily controls the gap widths S between the slats 2 in a conventional and known manner.

- the hydraulic control device 3 in this exemplary embodiment consists of three hydraulic cylinders 4 and is essentially analogous to that in the first exemplary embodiment according to FIG Fig. 1 shown hydraulic control device 3 constructed. The difference can be seen in the fact that the hydraulic control device 3 controls only every second lamella 2 according to the fifth exemplary embodiment.

- the hydraulic control device 3 is therefore provided to support the swivel crossmember 17 and minimizes the possibility of incorrect control.

- This fifth exemplary embodiment is particularly suitable as a retrofit solution for existing bridging devices 1, since the actual control of the gap widths S takes place mechanically via the swivel cross member 17. Nevertheless, incorrect controls can be largely avoided.

- FIG. 8 A sixth exemplary embodiment of a bridging device 1 according to the invention is shown.

- the bridging device 1 has an analogous to that in FIG Fig. 7 Embodiment shown a mechanical control device 17 in the form of a swivel crossbar.

- the hydraulic control device 3 is used to support this.

- the difference to that in Fig. 7 Bridging device 1 shown consists in that the hydraulic control device has two first hydraulic cylinders 4a with a first cross section and two second hydraulic cylinders 4b with a second cross section. As shown, the first hydraulic cylinders 4a control the directly adjacent lamella 2, whereas the second hydraulic cylinders 4b control the second lamella 2.

- the shorter control stroke necessary for this with a correspondingly shorter piston rod 6 of the first hydraulic cylinders 4a is achieved by a larger cross section compared to the second hydraulic cylinder 4b.

- the hydraulic ring closure of the hydraulic cylinders 4a, 4b results from the constant product of cross-sectional area and piston stroke, which is identical for the first hydraulic cylinders 4a and for the second hydraulic cylinders 4b. Incorrect controls, in particular in the area of the first hydraulic cylinders 4a, are thus largely avoided.

- a hydraulic control device 3 designed in this way for support A mechanical control device 17 or an elastic control device is particularly suitable for bridging devices 1 with a longitudinal gradient.

- a sixth embodiment of a bridging device 1 according to the invention is shown, in which the hydraulic control device 3 is hydraulically preloaded, that is to say has an increased operating pressure. Due to the hydraulic preload, the hydraulic control device 3 responds particularly quickly and precisely.

- the hydraulic control device 3 essentially corresponds to that in FIG Fig. 1 shown hydraulic control device 3, wherein the hydraulic control device 3 has a hydraulic accumulator 18 with gas tensioning device.

- the hydraulic accumulator 18 can be a membrane-bubble or piston accumulator, for example.

- the hydraulic accumulator 18 is connected via a spring-loaded orifice check valve 19 to the hydraulic control device 10 via corresponding connecting lines 20, which can be connected to a hose 11 as shown.

- a compensating volume is thus created, as a result of which, for example, a temperature-related change in volume of the hydraulic fluid can be compensated. An inadmissible increase or decrease in the operating pressure is therefore prevented.

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Architecture (AREA)

- Civil Engineering (AREA)

- Structural Engineering (AREA)

- Actuator (AREA)

- Bridges Or Land Bridges (AREA)

- Road Paving Structures (AREA)

- Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Description

- Die vorliegende Erfindung betrifft eine Überbrückungsvorrichtung in Lamellenbauweise für eine Bauwerksfuge zwischen einem ersten Bauwerksteil und einem zweiten Bauwerksteil mit mehreren Lamellen. Die Überbrückungsvorrichtung hat eine hydraulische Steuervorrichtung zur Steuerung der Spaltweite zwischen den Lamellen, wobei die hydraulische Steuervorrichtung doppeltwirkende Hydraulikzylinder mit jeweils einem beweglichen Kolben und einer am Kolben angeordneten Kolbenstange aufweist. Jeder Hydraulikzylinder ist an einer Lamelle angeordnet und jede Kolbenstange ist mit einer anderen Lamelle verbunden. Der Kolben definiert ein erstes Arbeitsvolumen und ein zweites Arbeitsvolumen des entsprechenden Hydraulikzylinders. Im Sinne der Anmeldung soll unter eine Lamelle auch der Randträger einer Überbrückungsvorrichtung verstanden werden.

- Die auch als Bewegungsfugen oder Dehnfugen bekannten Bauwerksfugen dienen zum Ausgleich von Bewegungen der Bauwerksteile relativ zueinander, um so Beschädigungen zu verhindern. Die Bauwerksteile können insbesondere zwei Teile eines Brückenbauwerks sein, z.B. Brückenkopf bzw. Widerlager und Brückenaufleger bzw. Brückenträger oder aneinander angrenzenden Brückenträgern. Derartige Bewegungen der Bauwerksteile zueinander sind unvermeidbar und können beispielsweise aufgrund von thermischer Expansion oder Kriechen und Schwinden der eingesetzten Baustoffe auftreten. Ferner können Bewegungen auch aufgrund von Belastungen durch die Passage von Personen oder Fahrzeugen auftreten, beispielsweise bedingt durch Bremslasten beim Abbremsen von Fahrzeugen. Stoßbelastungen treten vor allem bei starkem Abbremsen direkt im Bereich der Überbrückungsvorrichtung auf.

- Ganz allgemein werden daher Überbrückungsvorrichtungen dazu eingesetzt, die Bauwerksfuge zwischen den beiden Bauwerksteilen so zu überbrücken, dass Fahrzeuge und Lebewesen gefahrlos von einem Bauwerksteil zum nächsten gelangen können. Bewährt hat sich hierbei der Einsatz von Überbrückungsvorrichtungen in Lamellenbauweise (welche auch als Mittelträgerbauweise bekannt ist). Die Überbrückungsvorrichtung weist mehrere Lamellen auf, die beweglich auf einer an den beiden Bauwerksteilen gelagerten Traverse angeordnet sind. Um die variablen Spaltweiten zwischen benachbarten Lamellen bzw. einer Lamelle und einem Randträger bei Bewegungen der Bauwerksteile konstant zueinander zu halten, werden sogenannte Steuervorrichtungen eingesetzt. Diese Steuervorrichtungen sind regelmäßig mechanisch aufgebaut, und werden zumeist kinematisch mit einer sogenannten Schwenktraverse oder elastisch mit Federelementen als sogenannte Trägerrostfuge ausgebildet. Bei dieser auch als Modulardehnfuge bezeichneten Ausgestaltung wird folglich der zu überbrückende Gesamtspalt zwischen den Bauwerksteilen auf mehrere Einzelspalte weitgehend gleichmäßig aufgeteilt.

- Nachteilig an diesen mechanischen Lösungen ist, dass es aufgrund unvermeidlicher Nachgiebigkeit, notwendigen Spielen und Verschleiß zu Fehlsteuerungen kommt, bei welchen die variablen Spaltweiten ungleichmäßig sind. Dies wiederrum erhöht den Verschleiß der Steuervorrichtung, erzeugt einen erhöhten Geräuschpegel beim Überfahren der Bauwerksfuge mit Fahrzeugen und kann unter Umständen sogar zu gefährlichen Situationen aufgrund einer zu großen Spaltweite führen.

- Aus dem Stand der Technik sind Lösungen bekannt, die eine hydraulische Steuervorrichtung einsetzen. Hydraulische Steuervorrichtungen haben den Vorteil, dass sich aufgrund der näherungsweisen Inkompressibilität des Hydraulikfluids eine gleichmäßige Spaltweite zwischen den Lamellen bzw. den Lamellen und den Randträgern einstellen lässt.

- So ist aus der

DE 2 060 482 A eine pneumatisch oder hydraulisch betriebene Steuervorrichtung mit verschalteten Differentialzylindern bekannt. Im Einzelnen wird der Einsatz von doppeltwirkenden Arbeitszylindern mit jeweils einem beweglichen Kolben und einer am Kolben angeordneten Kolbenstange vorgeschlagen. Jede Kolbenstange ist mit einer Lamelle bzw. einem Randträger verbunden, und der Kolben definiert ein erstes Arbeitsvolumen und ein zweites Arbeitsvolumen des entsprechenden Arbeitszylinders. - Um eine Bauwerksfuge mit mehreren Lamellen zu überbrücken schlägt die

DE 2 060 482 A vor, die Arbeitszylinder paarweise zusammenzuschließen indem das erste Arbeitsvolumen eines ersten Arbeitszylinder mit dem zweiten Arbeitsvolumen eines zweiten Arbeitszylinders, und das erste Arbeitsvolumen des zweiten Arbeitszylinders mit dem zweiten Arbeitsvolumen des ersten Arbeitszylinders verbunden ist. Die Kolbenstange des ersten Arbeitszylinders ist mit der Lamelle verbunden, an welcher auch der zweite Arbeitszylinder angeordnet ist. Bei besonders großen Bauwerksfugen werden daher mehrere derartige Steuervorrichtungen mit jeweils zwei Arbeitszylindern verwendet. Um etwaige Stoßbelastungen abzudämpfen schlägt dieDE 2 060 482 A darüber hinaus vor, komprimierbare Druckmittel zu verwenden. - Hieraus folgt unmittelbar der Nachteil, dass zwingend mehrere Steuervorrichtungen bei großen, d.h. mehr als eine Lamelle aufweisenden Überbrückungsvorrichtungen eingesetzt werden müssen, wenn alle Lamellen angesteuert werden sollen. Folglich bedarf es bei der Lösung der

DE 2 060 482 A einer Vielzahl an Arbeitszylinder, nämlich jeweils zwei Arbeitszylinder für jeder Lamelle ab der zweiten anzusteuernden Lamelle. Dies erhöht die Kosten und beeinträchtigt ferner die gleichmäßige Spaltweitenaufteilung, da die Spaltweite von einem Arbeitszylinder zu einem zweiten Arbeitszylinder lediglich mittelbar übertragen wird. So sind die eingangs genannten Nachteile aufgrund des unvermeidbaren Spiels zwar minimiert, aber gleichwohl können nach wie vor Fehlsteuerungen in verringertem Ausmaß auftreten. - Somit ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Überbrückungsvorrichtung mit wenigstens einer hydraulischen Steuervorrichtung aufzuzeigen, welche eine besonders gleichmäßige Steuerung der variablen Spaltweite zwischen den Lamellen bzw. den Randträgern ermöglicht und gleichzeitig kostengünstiger herzustellen ist.

- Die Lösung der Aufgabe gelingt mit einer Überbrückungsvorrichtung gemäß Anspruch 1. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen beschrieben.

- Die erfindungsgemäße Überbrückungsvorrichtung zeichnet sich gegenüber dem Stand der Technik insbesondere dadurch aus, dass die hydraulische Steuervorrichtung wenigstens drei doppeltwirkende Hydraulikzylinder aufweist, die über eine hydraulische Verbindung miteinander verbunden sind, indem das erste Arbeitsvolumen eines jeden Hydraulikzylinders mit dem zweiten Arbeitsvolumen eines anderen Hydraulikzylinders hydraulisch verbunden ist, sodass ein hydraulischer Ringschluss zwischen den wenigstens drei Hydraulikzylinder entsteht. Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn die doppeltwirkende Hydraulikzylinder gleichlaufende Hydraulikzylinder sind, bei denen das erste Arbeitsvolumen und das zweite Arbeitsvolumen gleich groß sind. So kann gewährleistet werden, dass das Volumen der ein- und ausströmenden Hydraulikflüssigkeit gleich ist.

- Erfindungsgemäß kann mit wenigstens drei doppeltwirkenden Hydraulikzylindern die variable Spaltweite zwischen wenigstens vier Lamellen bzw. Randträgern bei einer Relativbewegung der Bauwerksteile gleichmäßig verteilt werden. Aufgrund des hydraulischen Ringschlusses sind alle Hydraulikzylinder direkt miteinander verbunden, sodass die Bewegung eines einzelnen Hydraulikzylinders auf alle anderen Hydraulikzylinder direkt hydraulisch übertragen wird. So bleibt das Gesamtvolumen aus dem ersten Arbeitsvolumen eines Hydraulikzylinders und dem zweiten Arbeitsvolumen eines verbundenen weiteren Hydraulikzylinders konstant. Aufgrund der weitgehend spielfreien direkten Übertragung der Bewegung zwischen den Hydraulikzylindern ist eine Fehlsteuerung theoretisch ausgeschlossen. Ferner kann mit der hydraulischen Steuervorrichtung gemäß der Erfindung eine Überbrückungsvorrichtung realisiert werden, bei welcher weniger Hydraulikzylinder notwendig sind, da durch den hydraulischen Ringschluss keine Lamelle über zwei Hydraulikzylinder angesteuert werden muss.

- Es ist von Vorteil, wenn die hydraulische Steuervorrichtung ausgebildet ist, um definierte Ausgleichsbewegungen zuzulassen. So kann die hydraulische Steuervorrichtung gezielt in der Steifigkeit reduziert werden, sodass verschmutzungsbedingte Blockaden der Steuervorrichtung oder temperaturbedingte Volumenänderungen des Hydraulikfluids die Funktionsweise nicht beeinträchtigen. Mit anderen Worten weist die hydraulische Steuervorrichtung eine Art "innere Nachgiebigkeit" auf, sodass ein bewusstes Spiel in der Steuerung der Spaltweiten realisierbar ist.

- Insbesondere ist es in diesem Zusammenhang vorteilhaft, wenn die hydraulische Verbindung wenigstens einen Strömungswiderstand aufweist. Dieser kann beispielsweise als Drossel oder Blende ausgeführt sein. So kann die hydraulische Steuervorrichtung gezielt träge gestaltet werden bzw. eine Ansteuerung der Spaltweiten erst bei Überschreiten eines Grenzdrucks erfolgen. Dadurch können unnötige Kleinstbewegungen vermieden werden, die beispielsweise bei äußerst kurzfristigen Spitzenbelastungen auftreten. Hierdurch können die Wartungsintervalle aufgrund des verringerten Verschleiß' verlängert werden. Vorzugsweise ist der wenigstens eine Strömungswiderstand zwischen dem ersten Arbeitsvolumen eines Hydraulikzylinders und dem zweiten Arbeitsvolumen eines anderen Hydraulikzylinders angeordnet ist. Denkbar ist auch, dass zwischen jedem ersten Arbeitsvolumen eines Hydraulikzylinders und dem zweiten Arbeitsvolumen eines anderen Hydraulikzylinders ein Strömungswiderstand angeordnet ist.

- Alternativ ist es von Vorteil, wenn die hydraulische Steuervorrichtung hydraulisch vorgespannt ist. Dies bedeutet, dass der Betriebsdruck der hydraulischen Steuervorrichtung gegenüber dem Umgebungsdruck erhöht ist. So kann eine besonders präzise Spaltweitensteuerung erreicht werden, da die hydraulische Steuervorrichtung in diesem Fall äußerst steif ist. Betriebslasten (beispielsweise. durch Beschleunigen oder Bremsen beim Überfahren der Überbrückungsvorrichtung) werden in diesem Fall ohne Verschiebung der Lamellen direkt ins Bauwerk abgeleitet.

- Es ist von Vorteil, wenn die Überbrückungsvorrichtung wenigstens einen Hydrospeicher aufweist. Der Hydrospeicher ermöglicht insbesondere beim Einsatz einer vorgespannten hydraulischen Steuervorrichtung die Aufrechterhaltung des Betriebsdrucks. So kann eine beispielsweise temperaturbedingte Volumenänderung des Hydraulikfluids kompensiert werden, ohne dass der vorgespannte Betriebsdruck unzulässig ansteigt oder abfällt.

- Zweckmäßigerweise weist der wenigstens eine Hydrospeicher eine Gasspannvorrichtung auf und ist insbesondere ein Blasen-, Kolben- oder Membranspeicher. Blasen-, Kolben- oder Membranspeicher haben den Vorteil, dass diese ein sehr hohen Wirkungsgrad aufweisen und eine sehr kurze Reaktionszeit für den Ausgleich von Druckschwankungen haben.

- Weiterbildend ist der wenigstens eine Hydrospeicher über ein Rückschlagventil mit der hydraulischen Steuervorrichtung verbunden. Hierbei ist es insbesondere zweckmäßig, wenn ein Blendenrückschlagventil eingesetzt wird. So kann eine durch einen kurzfristigen Druckanstieg erfolgte Ansteuerung der Steuervorrichtung problemlos erfolgen, wohingegen langsame Druckanstiege - beispielsweise durch Temperaturveränderungen - durch den Hydrospeicher ausgeglichen werden. Langsame Druckanstiege werden somit durch den Hydrospeicher kompensiert, und ein Druckabfall wird sofort kompensiert. Ein Leerlaufen der Leitungen ist daher weitgehen ausgeschlossen. Insbesondere ist es daher zweckmäßig, wenn der Zustrom zum Hydrospeicher über die Blende erfolgt, wohingegen der Abstrom im Wesentlichen über das Rückschlagventil läuft.

- Es ist von Vorteil, wenn die hydraulische Steuervorrichtung Schläuche zur Verbindung der Arbeitsvolumen der Hydraulikzylinder aufweist. Schläuche haben den Vorteil, dass diese flexibel sind und somit den Bewegungen der Lamellen bzw. der Hydraulikzylinder relativ zueinander folgen können, ohne dass es zu Spannungen oder Verkeilungen kommt. Ferner erleichtert dies auch den Einbau der hydraulischen Steuervorrichtung, insbesondere wenn die hydraulische Steuervorrichtung nachgerüstet wird. Denkbar ist auch, dass zumindest teilweise Rohre, beispielsweise mit Drehverbindern oder einem Teleskopmechanismus, eingesetzt werden.

- Zweckmäßigerweise, sind die Schläuche über Kupplungen, insbesondere Steckkupplungen mit den Hydraulikzylindern verbunden. Dies erleichtert die Wartung, den Austausch, den Einbau und die Befüllung, Entfüllung und Entlüftung der hydraulischen Steuervorrichtung.

- Vorteilhaft ist es, wenn wenigstens eine Kolbenstange gelenkig mit der Lamelle verbunden ist. Denkbar ist, dass ein Drehgelenk mit einer Achse oder auch ein Gelenk mit mehreren Freiheitsgraden, z.B. ein Kugelgelenk oder ein Pfannengelenk, eingesetzt wird. Dadurch können auch nicht lineare Bewegung realisiert bzw. kompensiert werden. In diesem Zusammenhang ist es auch denkbar, dass die Hydraulikzylinder schubfest, aber drehbar an den Lamellen bzw. an den Randträgern festgelegt sind. Es ist ferner denkbar, dass die Hydraulikzylinder gelenkig an den Lamellen befestigt sind. Hierdurch können im Wesentlichen sämtliche nicht linearen Bewegungen aufgenommen werden, ohne dass es zu einer Beschädigung kommt.

- Zweckmäßigerweise weist die hydraulische Steuervorrichtung wenigstens einen Anschluss für eine Pumpe auf. Durch den Anschluss einer externen Pumpe können die Lamellen beispielsweise im Wartungsfall gezielt auseinander oder zusammengefahren werden. Ferner kann so auch die hydraulische Vorspannung ein- oder im Bedarfsfall nachgestellt werden. Ferner kann über den Anschluss der Pumpe auch die Be- oder Entfüllung des Systems vereinfacht werden. Hierbei ist es von Vorteil, wenn der Anschluss im Bereich einer Kupplung angeordnet ist.

- Es ist von Vorteil, wenn die Überbrückungsvorrichtung eine Überwachungsvorrichtung zur Detektion von Druckänderungen aufweist. Es bietet sich insbesondere an, den Druck der hydraulischen Steuervorrichtung über geeignete Sensoren der Überwachungsvorrichtung zu überwachen, sodass eine Leckage oder ein Leitungsbruch frühzeitig erkannt werden können.

- Denkbar ist, dass die Überbrückungsvorrichtung wenigstens eine mechanische und/ oder elastische Steuervorrichtung, insbesondere eine Schwenktraverse, aufweist. In diesem Fall ist die hydraulische Steuervorrichtung vorteilhafterweise zur Unterstützung gedacht, um eine gleichmäßige Verteilung der Spaltweiten zu erreichen. Insbesondere ist es in diesem Fall auch nicht notwendig, jede Lamelle über die hydraulische Steuervorrichtung anzusteuern. Vielmehr kann beispielsweise nur jede n-te Lamelle (z.B. jede zweite oder dritte Lamelle) über die hydraulische Steuervorrichtung zusätzlich angesteuert werden.

- Bei herkömmlichen Überbrückungsvorrichtungen mit mechanischer oder elastischer Steuervorrichtung ist üblicherweise an einem Ende der Überbrückungsvorrichtung die Fehlsteuerung ausgeprägter als an dem jeweiligen anderen Ende. Dies kann zum einen durch eine stärkere Bewegung der Lamellen zu einem Ende hin liegen. Zum anderen wird dies auch durch die regelmäßig einseitig wirkende Steuerung bedingt. Besonders stark tritt eine solche Fehlsteuerung bei einem Längsgefälle auf, da talseitig größere Lasten auftreten

- Es ist daher von Vorteil, wenn wenigstens ein Hydraulikzylinder ein erster Hydraulikzylinder mit einem ersten Querschnitt ist und wenn ein anderer Hydraulikzylinder ein zweiter Hydraulikzylinder mit einem zweiten Querschnitt ist, wobei der erste Querschnitt vom zweiten Querschnitt unterschiedlich ist. Insbesondere ist die Summe des ersten Arbeitsvolumens und des zweiten Arbeitsvolumens des ersten Hydraulikzylinders gleich der Summer des ersten Arbeitsvolumens und des zweiten Arbeitsvolumens des zweiten Hydraulikzylinders ist. Mit anderen Worten ist der Querschnitt des ersten Hydraulikzylinders größer oder kleiner als der Querschnitt des zweiten Hydraulikzylinders. Somit ergibt sich weiter bei dem Hydraulikzylinder mit dem größeren Querschnitt ein kleinerer Kolbenhub als bei dem Hydraulikzylinder mit dem kleineren Querschnitt. Aufgrund eines konstanten Produkts aus Querschnittsfläche und Kolbenhub lässt sich nach wie vor ein hydraulischer Ringschluss realisieren.

- Dies hat den Vorteil, dass der Hydraulikzylinder mit einem kleineren Querschnitt einen größeren Steuerhub hat, als derjenige Hydraulikzylinder mit dem größeren Querschnitt. Aufgrund des größeren Steuerhubs kann daher mit dem Hydraulikzylinder mit kleinerem Querschnitt eine größere Anzahl an Lamellen übersprungen werden. Der Hydraulikzylinder mit kleinerem Querschnitt und damit kürzerem Steuerhub wird in dem Bereich der Überbrückungsvorrichtung unterstützend eingesetzt, in dem die Fehlsteuerungen im Regelfall verhältnismäßig groß sind.

- Nachfolgend wird die Erfindung anhand von in den Zeichnungen gezeigten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Hierbei zeigen schematisch:

- FIG.1

- eine perspektivische Ansicht eines Teilbereichs einer erfindungsgemäßen Überbrückungsvorrichtung gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel;

- FIG.2

- der in

Fig. 1 gezeigte Teilbereich in zusammengefahrenen Zustand; - FIG. 3

- eine Untersicht auf eine erfindungsgemäße Überbrückungsvorrichtung gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel;

- FIG. 4

- die in

Fig. 3 gezeigte Überbrückungsvorrichtung in zusammengefahrenen Zustand; - FIG. 5

- eine Untersicht auf eine erfindungsgemäße Überbrückungsvorrichtung gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel;

- FIG. 6

- eine Untersicht auf eine erfindungsgemäße Überbrückungsvorrichtung gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel;

- FIG. 7

- eine Untersicht auf eine erfindungsgemäße Überbrückungsvorrichtung gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel;

- Fig. 8

- eine Untersicht auf einer hydraulische Steuervorrichtung gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel mit unterschiedlichen Querschnitten der Hydraulikzylinder.

- FIG.9

- eine Untersicht auf eine hydraulische Steuervorrichtung mit Hydrospeicher.

- In den Figuren sind gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen. Ferner werden bei redundanten Teilen teilweise Bezugszeichen aufgrund einer verbesserten Übersichtlichkeit nicht dargestellt.

- In

Fig. 1 ist ein Teilbereich einer Überbrückungsvorrichtung 1 in Lamellenbauweise gezeigt. Die Überbrückungsvorrichtung 1 überbrückt eine Bauwerksfuge zwischen zwei (nicht dargestellten) Bauwerksteilen. Hierfür hat die Überbrückungsvorrichtung 1 mehrere Lamellen 2, die relativ zueinander beweglich sind. Des Weiteren weist die Überbrückungsvorrichtung 1 eine hydraulische Steuervorrichtung 3 auf. Die hydraulische Steuervorrichtung 3 ist zur Steuerung der Spaltweiten S zwischen den Lamellen 2 vorgesehen. In diesem inFig. 1 und Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel besteht die hydraulische Steuervorrichtung 3 aus drei doppeltwirkenden Hydraulikzylindern 4. Die Hydraulikzylinder 4 sind allesamt gleich aufgebaut, sodass im Folgenden der Aufbau eines Hydraulikzylinders 4 beschrieben wird. - Der Hydraulikzylinder 4 weist einen Kolben 5 und eine Kolbenstange 6 auf, die schubfest mit dem Koben 5 verbunden ist. Der Kolben 5 definiert ein erstes (veränderliches) Arbeitsvolumen 7a und ein zweites (veränderliches) Arbeitsvolumen 7b im Hydraulikzylinder 4. Jeder Hydraulikzylinder 4 ist mit einer Lamelle 2 (bzw. einem hier nicht dargestellten Randträger am Bauwerksteil) verbunden. In diesem Ausführungsbeispiel ist der Hydraulikzylinder 4 über eine Schelle 8 an der Lamelle 2 festgelegt. Die Schelle 8 ist so ausgebildet, dass der Hydraulikzylinder 4 um seine Hochachse und um seine Querachse drehbar gelagert ist. Wie dargestellt ist der Hydraulikzylinder 4 ein Gleichlaufzylinder, indem die Kolbenstange 6 sich auf beiden Seiten des Kolbens 5 erstreckt.

- Die Kolbenstange 6 ist mit einem Ende 9 gelenkig an einer zweiten Lamelle 2 befestigt. In diesem Ausführungsbeispiel ist das Ende 9 der Kolbenstange 6 an der Lamelle 2 gelenkig befestigt, die direkt an die Lamelle 2 angrenzt, an welcher der die Kolbenstange 6 aufweisende Hydraulikzylinder 4 angeordnet ist.

- Die Hydraulikzylinder 4 sind über eine hydraulische Verbindung 10 miteinander verbunden. Die hydraulische Verbindung 10 besteht aus drei Schläuchen 11, deren Enden jeweils über eine Kupplung 12 mit einem Arbeitsvolumen 7a, 7b eines Hydraulikzylinders 4 hydraulisch verbunden sind. Im Einzelnen ist immer ein erstes Arbeitsvolumen 7a eines Hydraulikzylinders 4 mit dem zweiten Arbeitsvolumen 7b eines anderen Hydraulikzylinders 4 hydraulisch über einen Schlauch 11 verbunden. So entsteht zwischen den Hydraulikzylindern 4 ein hydraulischer Ringschluss.

- Der hydraulische Ringschluss der Hydraulikzylinder 4 bedingt eine gleichmäßige Spaltweite S zwischen benachbarten Lamellen 2 bzw. zwischen einer Lamelle 2 und dem (nicht dargestellten) Randträger eines Gebäude- oder Brückenteils. Da das Gesamtvolumen eines Hydraulikzylinders 4 immer aus dem ersten Arbeitsvolumen 7a und dem zweiten Arbeitsvolumen 7b besteht, bleibt das Gesamtvolumen bei einer Bewegung des Kolbens 5 - und daher auch der Kolbenstange 6 - konstant. Des Weiteren entspricht das Gesamtvolumen auch der Summe des Volumens des erste Arbeitsvolumens 7a eines Hydraulikzylinders 4 und dem damit über den Schlauch 11 verbundenen Volumens des zweiten Arbeitsvolumens 7b des anderen Hydraulikzylinders 4.

- Bei einer Bewegung der Bauwerksteile wird die Bewegung auf die Lamellen 2 übertragen. Die Lamellen 2 bewegen über die daran gelenkig angeordneten Kolbenstangen 6 die jeweiligen Kolben 4 in den Hydraulikzylindern 4. Hierdurch wird das Verhältnis des ersten Arbeitsvolumens 7a zum zweiten Arbeitsvolumen 7b in jedem Hydraulikzylinder 4 verändert. Aufgrund der hydraulischen Verbindung 10 zwischen den Arbeitsvolumina 7a, 7b der drei Hydraulikzylinder 4 wird so eine Veränderung im ersten Arbeitsvolumen 7a eines Hydraulikzylinders 4 auf das zweite Arbeitsvolumen 7b des hiermit hydraulisch verbundenen Hydraulikzylinder 4 direkt und verlustfrei übertragen. Hieraus resultiert, dass die Spaltenweiten S zwischen den Lamellen 2 bzw. zwischen einer Lamelle 2 und einem Randträger gleichmäßig aufgeteilt sind. Mit anderen Worten sind alle Spaltweiten S weitgehend identisch, sodass keine Fehlsteuerungen auftreten.

- Praktisch bedeutet dies, dass wenn sich die Bauwerksteile aufeinander zu bewegen, und die Lamellen 2 damit zusammengeschoben werden, die Kolbenstangen 6 über den Kolben 5 das zweite Arbeitsvolumen 7b vergrößern und das erste Arbeitsvolumen 7a verkleinern. Der Kolben 5 bewegt sich wie in

Fig. 2 dargestellt nach rechts. Diese Volumenänderung der Arbeitsvolumen 7a, 7b überträgt sich aufgrund der als Ringschluss ausgeführten hydraulischen Verbindung 10 gleichmäßig auf alle drei Hydraulikzylinder 4. Dies ist auch gut aus einer zusammenschauenden Betrachtung derFig. 1 (auseinandergefahrenen Zustand) undFig. 2 (zusammengefahrener Zustand) erkennbar. Die Spaltweiten S sind identisch und die Kolben 5 stehen an identischen Positionen innerhalb der Hydraulikzylinder 4. - In den

Figs. 3 und4 ist ein zweites Ausführungsbeispiel als Draufsicht dargestellt. Dieses Ausführungsbeispiel entspricht im Wesentlichen dem inFig. 1 und Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel, wobei die hydraulische Steuervorrichtung 3 insgesamt sechs Hydraulikzylinder 4 aufweist. Über diese sechs Hydraulikzylinder 4 werden insgesamt sieben Lamellen 2 bzw. fünf Lamellen 2 und zwei Randträger angesteuert. Auch wenn es im Prinzip unerheblich ist, ob das erste Arbeitsvolumen 7a eines Hydraulikzylinders 4 (beispielsweise des inFig. 3 undFig. 4 als untersten dargestellten Hydraulikzylinders 4) mit dem zweiten Arbeitsvolumen 7b des direkt benachbarten Hydraulikzylinders 4 hydraulisch über den Schlauch 11 verbunden ist, ist dies aus praktischen Gründen empfehlenswert. Dies fördert zum einen die Übersichtlichkeit und erlaubt ein verbessertes Ansprechverhalten, da so die Volumina in den Schläuchen 11 gering gehalten werden können. - Aus einer zusammenschauenden Betrachtung der

Fig. 3 undFig. 4 ist ebenfalls gut zu erkennen, dass die Spaltweite S sowohl im auseinandergefahrenen Zustand der Überbrückungsvorrichtung 1 (vgl.Fig. 3 ) als auch im zusammengefahrenen Zustand der Überbrückungsvorrichtung 1 (vgl.Fig. 4 ) zwischen den Lamellen 2 bzw. zwischen einer Lamelle 2 und einem Randträger identisch ist. - Das zweite Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Überbrückungsvorrichtung 1 unterscheidet sich von dem in

Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel auch dadurch, dass der als unterstes dargestellte Hydraulikzylinder 4 im Bereich der Kupplung 12 des ersten Arbeitsvolumens 7a einen weiteren Anschluss 13 für eine externe (nicht dargestellte) Pumpe aufweist. Über diesen Anschluss 13 können benachbarte Lamellen 2 der Überbrückungsvorrichtung 1 gezielt auseinander oder zusammengefahren werden, indem der Betriebsdruck der hydraulischen Steuervorrichtung 3 an der entsprechenden Stelle über die Pumpe verändert wird. Dies kann beispielsweise für Funktionstests oder Wartungsarbeiten notwendig sein. - Ein drittes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Überbrückungsvorrichtung 1 in Draufsicht ist in

Fig. 5 gezeigt. Die Überbrückungsvorrichtung 1 entspricht weitgehend der inFig. 3 gezeigten Überbrückungsvorrichtung 1, wobei die hydraulische Steuerungsvorrichtung 3 insgesamt zwölf Hydraulikzylinder 4 aufweist. Über die hydraulische Steuervorrichtung 3 werden wie bei dem inFig. 3 gezeigten Ausführungsbeispiel sieben Lamellen 2 bzw. fünf Lamellen 2 und zwei Randträger angesteuert. Die zwölf Hydraulikzylinder 4 sind ebenfalls über eine hydraulische Verbindung 10 mittels Schläuchen 11 zu einem hydraulischen Ringschluss verbunden. Das erste Arbeitsvolumen 7a eines Hydraulikzylinders 4 ist mit dem zweiten Arbeitsvolumen 7b eines anderen Hydraulikzylinders 4 verbunden. - Im Unterschied zu dem in

Fig. 3 gezeigten Ausführungsbeispiel wird hier eine Lamelle 2 durch zwei Hydraulikzylinder 4 angesteuert. Mit anderen Worten, an den fünf mittleren Lamellen 2 (also nicht an den Randträgern, welche in diesem Ausführungsbeispiel durch die beiden äußeren Lamellen 2 gebildet werden), sind jeweils zwei Kolbenstangen 6 mit ihren Enden 9 gelenkig angebunden. Eine derartige doppelte Ansteuerung der Lamellen 2 durch die hydraulische Steuervorrichtung 3 ist bei verhältnismäßig großen Überbrückungsvorrichtungen 1 vorteilhaft, um beispielsweise ein Verkanten der Lamellen 2 bei breiten zu überbrückenden Bauwerksfugen zu verhindern. - In

Fig. 6 ist ein viertes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Überbrückungsvorrichtung 1 gezeigt. In diesem Ausführungsbeispiel weist die Überbrückungsvorrichtung 1 insgesamt vier getrennte hydraulische Steuervorrichtungen 3 auf, die jeweils wiederum drei doppeltwirkende Hydraulikzylinder 4 aufweisen. Die drei Hydraulikzylinder 4 einer jeden hydraulischen Steuervorrichtung 1 sind über eine hydraulische Verbindung 10 mittels Schläuchen 11 zu einem hydraulischen Ringschluss verbunden. Insofern sind in diesem Ausführungsbeispiel mehrere hydraulische Steuervorrichtung 3 mit hydraulischem Ringschluss vorgesehen. - Des Weiteren ist bei diesem sechsten Ausführungsbeispiel eine Überwachungsvorrichtung 14 vorgesehen. Diese Überwachungsvorrichtung 14 überwacht den Betriebsdruck der hydraulischen Steuervorrichtungen 3. Über entsprechende Sensoren 15 wird die hydraulische Verbindung 10 überwacht. Sofern ein Abfall im Druck innerhalb der hydraulischen Verbindung 10 erkannt wird, zeigt die Überwachungsvorrichtung 14 dies an. Exemplarisch ist dies mit strichpunktierten Linien für die oberste dargestellte hydraulische Steuervorrichtung 3 angedeutet. Selbstverständlich überwacht die Überwachungsvorrichtung 14 sämtliche hydraulischen Steuervorrichtungen 3 der Überbrückungsvorrichtung 1.

- Ferner ist die Überwachungsvorrichtung 14 ausgebildet, um kurzfristige Druckschwankungen aufgrund der Bewegung der Bauwerksteile als solche zu erkennen. Die Überwachungsvorrichtung 14 zeigt bei diesen kurzfristigen Druckänderungen keine Leckage an. Beispielswiese kann die Überwachungsvorrichtung 14 erst eine Leckage anzeigen, wenn der Betriebsdruck über einen gewissen Zeitraum nicht dem Soll- Druck entspricht. So kann auch ein schleichender Abfall im Betriebsdruck frühzeitig erkannt werden.

- Auch sind in diesem Ausführungsbeispiel bei der als unterste dargestellten hydraulischen Steuervorrichtung 3 Strömungswiderstände 16 in der hydraulischen Verbindung 10 vorgesehen. Im Einzelnen sind die Strömungswiderstände 16 als Blenden in den Schläuchen 11 angeordnet. Die Strömungswiderstände können die hydraulische Steuervorrichtung 3 gezielt träge machen, sodass kurzfristige Belastungen zu keiner Bewegung in der Überbrückungsvorrichtung 1 führen. Dies ist dann relevant, wenn die hydraulische Steuervorrichtung 3 wie dargestellt ohne hydraulische Vorspannung auskommt (vgl. hierzu auch

Fig. 9 ). Selbstverständlich können wie dargestellt mehrere Strömungswiderständen 16 vorgesehen sein. Es ist auch denkbar, dass nur ein Strömungswiederstand 16 vorgesehen ist. Auch ist denkbar, dass der Strömungswiderstand 16 als Ventileinheit an der Kupplung 12 ausgebildet ist. - Ein fünftes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Überbrückungsvorrichtung 1 ist in

Fig. 7 gezeigt. In diesem Ausführungsbeispiel wird die hydraulische Steuervorrichtung 3 unterstützend zu einer mechanischen Steuervorrichtung 17 in Form einer Schwenktraverse eingesetzt. Die Schwenktraverse 17 steuert primär die Spaltweiten S zwischen den Lamellen 2 in herkömmlicher und bekannter Weise. Die hydraulische Steuervorrichtung 3 besteht in diesem Ausführungsbeispiel aus drei Hydraulikzylindern 4 und ist im Wesentlichen analog zu der im ersten Ausführungsbeispiel gemäßFig. 1 dargestellten hydraulischen Steuervorrichtung 3 aufgebaut. Der Unterschied ist darin zu sehen, dass die hydraulische Steuervorrichtung 3 gemäß dem fünften Ausführungsbeispiel lediglich jede zweite Lamelle 2 ansteuert. Mithin ist die hydraulische Steuervorrichtung 3 unterstützend zu der Schwenktraverse 17 vorgesehen und minimiert die Möglichkeit der Fehlsteuerung. Dieses fünfte Ausführungsbeispiel ist insbesondere als Nachrüstlösung für bestehende Überbrückungsvorrichtungen 1 geeignet, da die eigentliche Steuerung der Spaltweiten S mechanisch über die Schwenktraverse 17 erfolgt. Gleichwohl können so Fehlsteuerungen weitgehend vermieden werden. - In

Fig. 8 ist ein sechstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Überbrückungsvorrichtung 1 gezeigt. Bei diesem Ausführungsbeispiel weist die Überbrückungsvorrichtung 1 analog zu dem inFig. 7 gezeigten Ausführungsbeispiel eine mechanische Steuervorrichtung 17 in Form einer Schwenktraverse auf. Die hydraulische Steuervorrichtung 3 wird hierzu unterstützend eingesetzt. Der Unterschied zu der inFig. 7 gezeigten Überbrückungsvorrichtung 1 besteht darin, dass die hydraulische Steuervorrichtung zwei erste Hydraulikzylinder 4a mit einem ersten Querschnitt und zwei zweite Hydraulikzylinder 4b mit einem zweiten Querschnitt aufweist. Wie dargestellt steuern die ersten Hydraulikzylinder 4a die direkt benachbarte Lamelle 2 an, wohingegen die zweiten Hydraulikzylinder 4b die zweite Lamelle 2 ansteuern. Der hierfür notwendige kürzere Steuerhub mit einer entsprechend kürzeren Kolbenstange 6 der ersten Hydraulikzylinder 4a wird durch einen größeren Querschnitt gegenüber den zweiten Hydraulikzylinder 4b erreicht. Der hydraulische Ringschluss der Hydraulikzylinder 4a, 4b ergibt sich aus dem konstanten Produkt aus Querschnittsfläche und Kolbenhub, welches für die ersten Hydraulikzylinder 4a und für die zweiten Hydraulikzylinder 4b identisch ist. Somit werden Fehlsteuerungen insbesondere im Bereich der ersten Hydraulikzylinder 4a weitgehend vermieden. Eine so ausgebildete hydraulische Steuervorrichtung 3 zur Unterstützung einer mechanischen Steuervorrichtung 17 oder elastischen Steuervorrichtung ist besonderes für Überbrückungsvorrichtungen 1 mit Längsgefälle geeignet. - Dem erste bis sechsten Ausführungsbeispiel gemäß den

Figs. 1 bis 8 ist gemein, dass diese ohne hydraulische Vorspannung arbeiten. Alternativ hierzu ist inFig. 9 ein sechstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Überbrückungsvorrichtung 1 dargestellt, bei welchem die hydraulische Steuervorrichtung 3 hydraulisch vorgespannt ist, also einen erhöhten Betriebsdruck aufweist. Durch die hydraulische Vorspannung spricht die hydraulische Steuervorrichtung 3 besonders schnell und präzise an. Die hydraulische Steuervorrichtung 3 entspricht im Wesentlichen der inFig. 1 gezeigten hydraulischen Steuervorrichtung 3, wobei die hydraulische Steuervorrichtung 3 einen Hydrospeicher 18 mit Gasspannvorrichtung aufweist. Der Hydrospeicher 18 kann beispielsweise ein Membran-Blasen- oder Kolbenspeicher sein. Der Hydrospeicher 18 ist über ein federbelastetes Blendenrückschlagventil 19 an die hydraulische Steuervorrichtung 10 über entsprechende Verbindungsleitungen 20 angebunden, welche wie dargestellt an einem Schlauch 11 angebunden sein kann. Somit wird ein Ausgleichsvolumen geschaffen, wodurch eine beispielsweise temperaturbedingte Volumenänderung des Hydraulikfluids ausgeglichen werden kann. Ein unzulässiger Anstieg oder Abfall im Betriebsdruck wird daher verhindert. -

- 1

- Überbrückungsvorrichtung

- 2

- Lamelle

- 3

- hydraulische Steuervorrichtung

- 4

- Hydraulikzylinder

- 4a

- erster Hydraulikzylinder

- 4b

- zweiter Hydraulikzylinder

- 5

- Kolben

- 6

- Kolbenstange

- 7a

- erstes Arbeitsvolumen

- 7b

- zweites Arbeitsvolumen

- 8

- Schelle

- 9

- Ende der Kolbenstange

- 10

- hydraulische Verbindung

- 11

- Schlauch

- 12

- Kupplung

- 13

- Anschluss

- 14

- Überwachungsvorrichtung

- 15

- Sensor

- 16

- Strömungswiderstand

- 17

- mechanische Steuervorrichtung

- 18

- Hydrospeicher

- 19

- Blendenrückschlagventil

- 20

- Verbindungsleitung

- S

- Spaltweite

Claims (17)

- Überbrückungsvorrichtung (1) in Lamellenbauweise für eine Bauwerksfuge zwischen einem ersten Bauwerksteil und einem zweiten Bauwerksteil mit mehreren Lamellen (2) und wenigstens einer hydraulischen Steuervorrichtung (3) zur Steuerung der Spaltweite (S) zwischen den Lamellen (2), wobei die hydraulische Steuervorrichtung (3) doppeltwirkende Hydraulikzylinder (4) mit jeweils einem beweglichen Kolben (5) und einer am Kolben (5) angeordneten Kolbenstange (6) aufweist, wobei jeder Hydraulikzylinder (4) an einer Lamelle (2) angeordnet ist, und jede Kolbenstange (6) mit einer anderen Lamelle (2) verbunden ist, und wobei der Kolben (5) ein erstes Arbeitsvolumen (7a) und ein zweites Arbeitsvolumen (7b) des entsprechenden Hydraulikzylinders (4) definiert,

dadurch gekennzeichnet, dass

die hydraulische Steuervorrichtung (3) wenigstens drei doppeltwirkende Hydraulikzylinder (4) aufweist, die über eine hydraulische Verbindung (10) miteinander verbunden sind, indem das erste Arbeitsvolumen (7a) eines jeden Hydraulikzylinders (4) mit dem zweiten Arbeitsvolumen (7b) eines anderen Hydraulikzylinders (4) hydraulisch verbunden ist, sodass ein hydraulischer Ringschluss zwischen den wenigstens drei Hydraulikzylinder (4) entsteht. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die hydraulische Steuervorrichtung (3) ausgebildet ist, um definierte Ausgleichsbewegungen zuzulassen. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die hydraulische Verbindung (10) wenigstens einen Strömungswiderstand (16) aufweist. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet, dass

der wenigstens eine Strömungswiderstand (16) zwischen dem ersten Arbeitsvolumen (7a) eines Hydraulikzylinders (4) und dem zweiten Arbeitsvolumen (7b) eines anderen Hydraulikzylinders (4) angeordnet ist. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die hydraulische Steuervorrichtung (3) hydraulisch vorgespannt ist. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Überbrückungsvorrichtung (1) wenigstens einen Hydrospeicher (18) aufweist. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, dass

der wenigstens eine Hydrospeicher (18) eine Gasspannvorrichtung aufweist und insbesondere ein Blasen-, Kolben- oder Membranspeicher ist. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 6 oder 7,

dadurch gekennzeichnet, dass

der wenigstens eine Hydrospeicher (18) über ein Rückschlagventil (19) mit der hydraulischen Steuervorrichtung (3) verbunden ist. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Rückschlagventil (19) ein Blendenrückschlagventil ist. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die hydraulische Steuervorrichtung (3) Schläuche (11) zur Verbindung der Arbeitsvolumen (7a, 7b) der Hydraulikzylinder (4) aufweist. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Schläuche (11) über Steckkupplungen (12) mit den Hydraulikzylindern (4) verbunden sind. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

wenigstens eine Kolbenstange (6) gelenkig mit der Lamelle (2) verbunden ist. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die hydraulische Steuervorrichtung (3) wenigstens einen Anschluss (13) für eine Pumpe aufweist. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Überbrückungsvorrichtung (1) eine Überwachungsvorrichtung (14) zur Detektion von Druckänderungen aufweist. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Überbrückungsvorrichtung (1) wenigstens eine mechanische und/ oder elastische Steuervorrichtung (17), insbesondere eine Schwenktraverse, aufweist. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet, dass

wenigstens ein Hydraulikzylinder ein erster Hydraulikzylinder (4a) mit einem ersten Querschnitt ist und wobei ein anderer Hydraulikzylinder (4b) ein zweiter Hydraulikzylinder mit einem zweiten Querschnitt ist, wobei der erste Querschnitt vom zweiten Querschnitt unterschiedlich ist. - Überbrückungsvorrichtung (1) nach Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Summe des ersten Arbeitsvolumens (7a) und des zweiten Arbeitsvolumens (7b) des ersten Hydraulikzylinders (4a) gleich der Summer des ersten Arbeitsvolumens (7a) und des zweiten Arbeitsvolumens (7b) des zweiten Hydraulikzylinders (4b) ist.

Applications Claiming Priority (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| DE102016219852.1A DE102016219852A1 (de) | 2016-10-12 | 2016-10-12 | Überbrückungsvorrichtung für eine Bauwerksfuge mit einer hydraulischen Steuervorrichtung |

| PCT/EP2017/071169 WO2018068935A1 (de) | 2016-10-12 | 2017-08-22 | Überbrückungsvorrichtung für eine bauwerksfuge mit einer hydraulischen steuervorrichtung |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| EP3449060A1 EP3449060A1 (de) | 2019-03-06 |

| EP3449060B1 true EP3449060B1 (de) | 2020-05-13 |

Family

ID=59683592

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| EP17755193.4A Active EP3449060B1 (de) | 2016-10-12 | 2017-08-22 | Überbrückungsvorrichtung für eine bauwerksfuge mit einer hydraulischen steuervorrichtung |

Country Status (8)

| Country | Link |

|---|---|

| US (1) | US10794020B2 (de) |

| EP (1) | EP3449060B1 (de) |

| JP (1) | JP6935429B2 (de) |

| DE (1) | DE102016219852A1 (de) |

| ES (1) | ES2800342T3 (de) |

| IL (1) | IL263236B (de) |

| PT (1) | PT3449060T (de) |

| WO (1) | WO2018068935A1 (de) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| IT201800007848A1 (it) * | 2018-08-03 | 2020-02-03 | Univergom Srl | Giunto di dilatazione a grande escursione |

| CN113832843A (zh) * | 2021-10-20 | 2021-12-24 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 一种桥梁结构及伸缩缝的结构 |

| CN114922073B (zh) * | 2022-05-19 | 2023-09-05 | 中电建路桥集团有限公司 | 一种快速拆卸贝雷盘扣支架体系中分配梁的装置 |

Family Cites Families (10)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| DE2060482A1 (de) | 1970-12-09 | 1972-07-06 | Maurer Friedrich Soehne | UEberbrueckungsvorrichtung fuer Dehnungsfugen |

| AT310233B (de) * | 1971-01-26 | 1973-09-25 | Rheinstahl Ag | Fahrbahnübergang für Dehnfugen an Straßenbrücken od.dgl. |

| US3732021A (en) * | 1971-03-08 | 1973-05-08 | Brown Co D S | Modular expansion joint |

| AT326720B (de) * | 1973-05-07 | 1975-12-29 | Honel Holdings Ag | Abgedichtete dehnungsfuge in einer fahrbahn |

| CH666303A5 (en) * | 1984-09-17 | 1988-07-15 | Kober Ag | Expansion joint rib interval control equipment - comprises thrust springs and rigid links forming continuous chain with them |

| US5319712A (en) * | 1993-08-26 | 1994-06-07 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for providing cryptographic protection of a data stream in a communication system |

| KR100283364B1 (ko) * | 1998-05-09 | 2001-03-02 | 황해웅 | 신축 이음장치 |

| CA2423578C (en) * | 2002-04-02 | 2010-02-16 | Mbt Holding Ag | Expansion joint system for accommodation of large movement in multiple directions |

| US7252454B2 (en) * | 2003-10-31 | 2007-08-07 | Paul Bradford | Expansion joint system including damping means |

| US20080148499A1 (en) * | 2006-12-13 | 2008-06-26 | Construction Research & Technology Gmbh | Expansion joint system |

-

2016

- 2016-10-12 DE DE102016219852.1A patent/DE102016219852A1/de not_active Withdrawn

-

2017

- 2017-08-22 WO PCT/EP2017/071169 patent/WO2018068935A1/de unknown

- 2017-08-22 EP EP17755193.4A patent/EP3449060B1/de active Active

- 2017-08-22 US US16/304,777 patent/US10794020B2/en active Active

- 2017-08-22 JP JP2018563882A patent/JP6935429B2/ja active Active

- 2017-08-22 ES ES17755193T patent/ES2800342T3/es active Active

- 2017-08-22 PT PT177551934T patent/PT3449060T/pt unknown

-

2018

- 2018-11-22 IL IL263236A patent/IL263236B/en unknown

Non-Patent Citations (1)

| Title |

|---|

| None * |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP6935429B2 (ja) | 2021-09-15 |

| EP3449060A1 (de) | 2019-03-06 |

| IL263236B (en) | 2021-10-31 |

| US10794020B2 (en) | 2020-10-06 |

| DE102016219852A1 (de) | 2018-04-12 |

| JP2019530815A (ja) | 2019-10-24 |

| WO2018068935A1 (de) | 2018-04-19 |

| PT3449060T (pt) | 2020-07-28 |

| ES2800342T3 (es) | 2020-12-29 |

| US20200270828A1 (en) | 2020-08-27 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| EP2101963B1 (de) | Wurmförmiger mechanismus | |

| EP3449060B1 (de) | Überbrückungsvorrichtung für eine bauwerksfuge mit einer hydraulischen steuervorrichtung | |

| DE102008012014A1 (de) | Druckverstärker | |

| EP2580507B1 (de) | Ventilanordnung | |

| DE2923027C2 (de) | Vorrichtung zum Betätigen einer Lamellenfederkupplung eines Kraftfahrzeuges | |

| DE4110258A1 (de) | Elastomere halterung sowie aufhaengung mit einer solchen halterung | |

| EP0984881B1 (de) | Einrichtung zum verriegeln der endlagen von beweglichen weichenteilen | |

| EP3074572B1 (de) | Überbrückungsvorrichtung | |

| EP1801473B1 (de) | Hydraulikventil | |

| EP0523434A1 (de) | Druckmittelbetriebenes Stellorgan, insbesondere für eine Hub-, Verhol- oder Schubvorrichtung | |

| EP0728648B1 (de) | Gliederzug | |

| EP1843048A2 (de) | Fluidzylinder-Anordnung | |

| DE3200842C2 (de) | Blockiereinrichtung für einen Axialkompensator für Rohre | |

| DE2607212C3 (de) | Kern zur Bildung eines Hohlraumes in in einer Gießform herzustellenden plattenartigen Bauelementen | |

| DE3836103C2 (de) | ||

| DE10222022B4 (de) | Vorrichtung mit fluidischem Schwenkantrieb | |

| EP1033498B1 (de) | Verfahren zur Steuerung eines langhubigen hydraulischen Stellzylinders | |

| EP3967568B1 (de) | Aktive radsatzsteuerung für ein schienenfahrzeug | |

| DE102018105102A1 (de) | Fangzylinder sowie Lasthebemittel mit einem Fangzylinder | |

| DE1530207C3 (de) | Hydraulisch gedämpfte Stoßaufnahmevorrichtung für Eisenbahnwagen | |

| DE102016110674B3 (de) | Scharniergelenkstruktur | |

| DE2234563C3 (de) | Stellanordnung zur Einstellung einer Steuerfläche | |

| DE1555250C3 (de) | Schreitwerk für die Fortbewegung von schweren Lasten | |

| EP3770444A1 (de) | Pneumatischer oder hydraulischer kolbenstangenzylinder | |

| EP3770445A1 (de) | Pneumatischer oder hydraulischer kolbenstangenzylinder |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |

Free format text: STATUS: UNKNOWN |

|

| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |

Free format text: STATUS: THE INTERNATIONAL PUBLICATION HAS BEEN MADE |

|

| PUAI | Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase |

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012 |

|

| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |

Free format text: STATUS: REQUEST FOR EXAMINATION WAS MADE |

|

| 17P | Request for examination filed |

Effective date: 20181128 |

|

| AK | Designated contracting states |

Kind code of ref document: A1 Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |

|

| AX | Request for extension of the european patent |

Extension state: BA ME |

|

| GRAP | Despatch of communication of intention to grant a patent |

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR1 |

|

| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |

Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED |

|

| DAV | Request for validation of the european patent (deleted) | ||

| DAX | Request for extension of the european patent (deleted) | ||

| INTG | Intention to grant announced |

Effective date: 20191210 |

|

| GRAS | Grant fee paid |

Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 |

|

| GRAA | (expected) grant |

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |

|

| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |

Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED |

|

| AK | Designated contracting states |

Kind code of ref document: B1 Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: GB Ref legal event code: FG4D Free format text: NOT ENGLISH |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: CH Ref legal event code: EP |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: DE Ref legal event code: R096 Ref document number: 502017005316 Country of ref document: DE |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: AT Ref legal event code: REF Ref document number: 1270436 Country of ref document: AT Kind code of ref document: T Effective date: 20200615 |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: CH Ref legal event code: NV Representative=s name: TROESCH SCHEIDEGGER WERNER AG, CH |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: PT Ref legal event code: SC4A Ref document number: 3449060 Country of ref document: PT Date of ref document: 20200728 Kind code of ref document: T Free format text: AVAILABILITY OF NATIONAL TRANSLATION Effective date: 20200723 |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: LT Ref legal event code: MG4D |

|

| REG | Reference to a national code |

Ref country code: GR Ref legal event code: EP Ref document number: 20200402145 Country of ref document: GR Effective date: 20201014 Ref country code: NL Ref legal event code: MP Effective date: 20200513 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: LT Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200513 Ref country code: FI Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200513 Ref country code: SE Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200513 Ref country code: NO Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200813 Ref country code: IS Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200913 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |

Ref country code: RS Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200513 Ref country code: HR Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200513 Ref country code: LV Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT Effective date: 20200513 |

|

| PG25 | Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo] |