Organische Elektrolumineszenzvorrichtung

Die vorliegende Erfindung betrifft Verbindungen der allgemeinen Formel (S-A)n-T, bei denen mindestens eine fluoreszierende Gruppe S über eine bivalente Gruppe A mit einer phosphoreszierenden Gruppe verknüpft ist , deren Verwendung in einer elektronischen Vorrichtung, sowie eine

Formulierung und eine elektronische Vorrichtung, die die neuen

Verbindungen enthalten.

Elektronische Vorrichtungen, welche organische, metallorganische und/oder polymere Halbleiter enthalten, werden immer häufiger in kommerziellen Produkten verwendet oder stehen kurz vor der Markteinführung. Als Beispiele seien hier Ladungstransportmaterialien auf organischer Basis (i. d. R. Lochtransporter auf Triarylamin-Basis) in Kopiergeräten und organische oder polymere Leuchtdioden (OLEDs oder PLEDs) in Anzeige- und Displayvorrichtungen oder organische Photorezeptoren in Kopierern genannt. Auch organische Solarzellen (O-SC), organische Feldeffekt-Transistoren (O-FET), organische Dünnfilm- Transistoren (O-TFT), organische Schaltelemente (O-IC), organische optische Verstärker oder organische Laserdioden (O-Laser) sind in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstand und können in der Zukunft große Bedeutung erlangen.

Viele dieser elektronischen bzw. opto-elektronischen Vorrichtungen weisen unabhängig von dem jeweiligen Verwendungszweck folgenden allge- meinen Schichtaufbau auf, der für die jeweilige Anwendung angepasst werden kann:

(1) Substrat,

(2) Elektrode, häufig metallisch oder anorganisch, aber auch aus organischen bzw. polymeren leitfähigen Materialien;

(3) Ladungsinjektionsschicht bzw. Zwischenschicht zum

Ausgleich von Unebenheiten der Elektrode ("planarisation layer"), häufig aus einem leitfähigen, dotierten Polymer,

(4) Organische Halbleiter,

(5) evtl. eine weitere Ladungstransport- bzw. Ladungsinjektions-

bzw. Ladungsblockierschicht,

(6) Gegenelektrode, Materialien wie unter (2) genannt,

(7) Verkapselung.

Die obige Anordnung stellt den allgemeinen Aufbau einer opto- elektronischen Vorrichtung dar, wobei verschiedene Schichten

zusammengefasst werden können, so dass im einfachsten Fall eine Anordnung aus zwei Elektroden, zwischen denen sich eine organische Schicht befindet, resultiert. Die organische Schicht erfüllt in diesem Fall alle Funktionen, einschließlich der Emission von Licht. Ein derartiges System ist beispielsweise in der WO 9013148 A1 auf der Basis von Poly- (p-phenylenen) beschrieben.

Ein Problem, das sich in einem derartigen "Dreischichtsystem" ergibt, ist jedoch die fehlende Möglichkeit, die einzelnen Bestandteile in unterschied- liehen Schichten bezüglich ihrer Eigenschaften zu optimieren, wie es beispielsweise bei SMOLEDs ("small-molecule OLEDs") durch einen mehrschichtigen Aufbau einfach gelöst ist. Eine "small molecule OLED" besteht beispielsweise aus einer oder mehreren organischen Lochinjektionsschichten, Lochtransportschichten, Emissionsschichten,

Elektronentransportschichten und Elektroneninjektionsschichten sowie einer Anode und einer Kathode, wobei sich das ganze System gewöhnlich auf einem Glassubstrat befindet. Ein Vorteil einer solchen Mehrlagenstruktur besteht darin, dass verschiedene Funktionen der Ladungsinjektion, des Ladungstransports und der Emission in die verschiedenen Schichten aufgeteilt und somit die Eigenschaften der jeweiligen Schichten separat modifiziert werden können.

Das Aufbringen der Schichten in SMOLED-Vorrichtungen erfolgt gewöhnlich durch Aufdampfen in einer Vakuumkammer. Dieses Verfahren ist jedoch aufwändig und somit teuer und insbesondere für große

Moleküle, wie beispielsweise Polymere, aber auch für viele kleine

Moleküle, die sich unter den Aufdampfbedingungen häufig zersetzen, ungeeignet.

Vorteilhaft ist deshalb die Aufbringung von Schichten aus Lösung, wobei

sowohl kleine Moleküle, als auch Oligomere oder Polymere aus Lösung prozessiert werden können.

Im letzten Jahrzehnt kam es zu einer großen Leistungssteigerung hinsichtlich der Phosphoreszenz in SMOLEDs, insbesondere seit dem ersten Bericht von Forrest in Nature (London) (1998), 395, p. 151.

Allerdings weisen OLEDs, die phosphoreszierende Emitterverbindungen enthalten, immer noch einige Nachteile auf. Ein Nachteil ist der sogenannte„Roll-off" Effekt. Wegen der sogenannten Triplett-Triplett- Annihilation sinkt die Effizienz der phosphoreszierenden Emission bei hohen Anregungsdichten. Deshalb sind fluoreszierende Emitterverbindungen bei vielen Anwendungen mehr erwünscht, bei denen eine hohe Helligkeit erforderlich ist. Das genannte Probleme konnte bisher durch sogennante„Phosphorescence sensitized fluorescence" nur teilweise gelöst werden. Über ein erstes Beispiel für ein hocheffizientes

fluoreszierendes SMOLED wurde von Forrest et al. in Nature (London)

403[6771], 750-753. (2000) berichtet, wobei ein Singulett-Emitter (DCM2) durch einen phosphoreszierenden Metallkomplex lr(ppy)3 in dem gleichen Host CPB aber in separaten Schichten sensibilisiert ist. Gewöhnlich wird angenommen, dass in diesem Fall ein Energietransfer zwischen dem Singulett-Emitter und dem phosphoreszierenden Metallkomplex nach dem Förster-Transfer-Mechanismus stattfindet.

Es ist besonderes erwünscht, diese Effekte auch in einer einzigen Schicht zu realisieren, insbesondere indem diese Schicht aus Lösung prozessiert wird.

Im herkömmlichen Verfahren zur OLED-Herstellung, sowohl durch

Abscheidung aus der Gasphase oder lösungsprozessiert, ist es schwierig die Verteilung der einzelnen Komponenten zu kontrollieren. Die

Komponenten verteilen sich gewöhnlich statistisch. Für einige

physikalische Eigenschaften solcher Systeme ist dies unerwünscht, beispielsweise bei der "Phosphorescence sensitized fluorescence ".

Hierbei wird auf ähnliche Weise wie beim sogenannten Förster- Energietransfer oder dem Dexter-Energietransfer Energie von der

phosphoreszierenden Emitterverbindung auf die fluoreszierende

Emitterverbindung übertragen.

Die Förster-Energietransferrate kann beispielsweise theoretisch nach folgender Gleichung dargestellt werden: rDA oc VR6, wobei R den Abstand zwischen Donor und Akzeptor darstellt. Dieser Abstand wird gewöhnlich auch als der Förster-Radius bezeichnet. Um einen effizienten Energietransfer, z.B. gemäß Förster oder Dexter zu ermöglichen, ist es somit notwendig den Donor und Akzeptor, das heißt die beiden Verbindungen, die fluoreszierende Emitterverbindung und die phosphoreszierende Emitterverbindung, so nahe wie möglich zueinander zu positionieren, vorteilhafterweise innerhalb des sogenannten Förster- Radius.

Dadurch, dass sich die beiden Emitterverbindungen gewöhnlich statistisch verteilen, ist der notwendige geringe Abstand der beiden Emittermoleküle voneinander (Donor und Akzeptor) nicht im vollen Umfang gewährleistet.

Ein weiteres großes Problem bei lösungsbasierten SMOLEDs ist die Filmbildungseigenschaft. Häufig sind die verwendeten Materialien sehr gut löslich in einem Lösungsmittel und können beispielsweise durch

Tintenstrahldruck auf das Substrat aufgebracht werden. Viele Materialien zeigen hierbei jedoch keine guten Filmbildungseigenschaften, verursacht durch die hohe Mobilität der kleinen Moleküle im Lösungsmittel.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand deshalb in der

Bereitstellung von neuen Verbindungen, bei denen zwei Emittermoleküle den notwendigen geringen Abstand aufweisen, der für einen effizienten Energietransfer zwischen den Emittermolekülen notwendig ist, so dass keine statistische Verteilung der beiden wechselwirkenden

Emittermoleküle in einer Schicht einer elektronischen Vorrichtung vorliegen kann.

Die vorliegende Erfindung stellt hierfür eine Verbindung der folgenden

Formel (1) bereit:

(S-A)n-T

Formel (1), wobei die verwendeten Symbole und Indices die folgende Bedeutung

S ist bei jedem Auftreten unabhängig voneinander eine monovalente Gruppe, die eine fluoreszierende Emittereinheit umfasst;

T ist eine n-valente Gruppe, die eine phosphoreszierende

Emittereinheit umfasst; stellt bei jedem Auftreten unabhängig voneinander eine kovalente Einfachbindung oder eine bivalente Einheit dar; n ist eine ganze Zahl, die größer oder gleich 1 ist.

Durch die kovalente Verknüpfung der Gruppen S und T in der Verbindung der Formel (1) ist es möglich, das Phänomen der„Phosphorescence sensitized fluorescence" innerhalb eines einzigen Moleküls zu realisieren. Des Weiteren ist es auch möglich, die Energieniveaus von beiden

Emitterverbindungen so zujustieren, dass vorzugsweise Extrafluoreszenz (sowie von Segal, et al., in Nat.Mater. 6[5], 374-378. 2007. beschrieben wurde) auftritt, d.h. die Effizienz von OLEDs wird dadurch erhöht. Unter einer phosphoreszierenden Emittereinheit wird eine Verbindung verstanden, die Lumineszenz aus einem angeregten Zustand mit höherer Spinmultiplizität (2S + 1) zeigt, wobei die Spinquantenzahl S größer oder gleich 1 ist, wie beispielsweise aus einem angeregten Triplett-Zustand (Triplett-Emitter, S = 1 ), aus einem MLCT-Mischzustand oder einem Quintett-Zustand (Quintett-Emitter, S = 2). Typischerweise zeigen

phosphoreszierende Verbindungen auch längere Abklingzeiten der Lumineszenz im Vergleich zu fluoreszierenden Verbindungen. Als phosphoreszierende Emittereinheiten eignen sich insbesondere

Verbindungen, die bei geeigneter Anregung Licht, vorzugsweise im sichtbaren Bereich, emittieren und außerdem mindestens ein Atom der Ordnungszahlen > 38 und < 84, besonders bevorzugt > 56 und < 80 enthalten. Bevorzugt werden als Phosphoreszenz-Emitter Verbindungen, die Kupfer, Molybdän, Wolfram, Rhenium, Ruthenium, Osmium, Rhodium, Iridium, Palladium, Platin, Silber, Gold oder Europium enthalten, insbesondere Verbindungen, die Iridium, Platin oder Kupfer enthalten. Beispiele der oben beschriebenen Emitter können den Anmeldungen WO 00/7065, WO 01/41512, WO 02/02714, WO 02/15645, EP 1191613, EP 1191612, EP 1191614, WO 05/033244 entnommen werden. Generell eignen sich alle phosphoreszierenden Komplexe, wie sie gemäß dem Stand der Technik für phosphoreszierende OLEDs verwendet werden und wie sie dem Fachmann auf dem Gebiet der organischen

Elektrolumineszenz bekannt sind.

Die phosphoreszierende Emittereinheit ist vorzugsweise eine Metall- Ligand-Koordinationsverbindung. Es ist dabei bevorzugt, dass A an ein Atom eines Liganden der Metall-Ligand-Koordinationsverbindung T bindet. Hierbei ist vorzugsweise ein H-Atom eines Atoms des Liganden nicht vorhanden und das entsprechende Atom des Liganden bildet an dieser Stelle eine Verknüpfung zu der bivalenten Einheit A.

Die erfindungsgemäße Verbindung der Formel (1) weist durch die kovalente Verknüpfung der Gruppen S und T durch die bivalente Einheit A hervorragende Energietransferraten zwischen den zwei Zentren S und T auf.

Unter dem Begriff„Energietransfer" versteht man in der vorliegenden Erfindung einen physikalischen Prozess, bei dem Energie eines

angeregten Farbstoffs (Donor) strahlungsfrei auf einen zweiten Farbstoff (Akzeptor) übertragen wird, wie beispielsweise beim sogenannten Förster- Transfer (siehe T. Förster, "Zwischenmolekulare Energiewanderung und

Fluoreszenz", Ann. Physic. (1948) 437, 55) oder Dexter-Transfer (Siehe D. L. Dexter, J. Chem. Phys., (1953) 21 , 836).

In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung fungiert die Gruppe S als Donor, und die Gruppe T als Akzeptor im Sinne des genannten Energietransfers.

In einer weiter bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung fungiert die Gruppe S als Akzeptor, und die Gruppe T als Donor im Sinne des genannten Energietransfers.

Die Metall-Ligand-Koordinationsverbindung umfasst vorzugsweise ein Metall M, das ein Übergangsmetall, ein Hauptgruppenmetall oder eine Lanthanid ist. Wenn M für ein Hauptgruppenmetall steht, dann steht es bevorzugt für ein Metall der dritten, vierten oder fünften Hauptgruppe, insbesondere für Zinn. Ist M ein Übergangsmetall, dann steht es vorzugsweise für Ir, Ru, Os, Pt, Zn, Cu, Mo, W, Rh, Re, Au und Pd, ganz besonders bevorzugt Ru, Ir, Pt und Cu. Als Lanthanid ist Eu bevorzugt.

Bevorzugt sind Verbindungen gemäß Formel (1), in denen M für ein Übergangsmetall, insbesondere für ein tetrakoordiniertes, ein pentakoordi- niertes oder ein hexakoordiniertes Übergangsmetall steht, besonders bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Chrom, Molybdän, Wolfram, Rhenium, Ruthenium, Osmium, Rhodium, Iridium, Nickel, Palladium, Platin, Kupfer, Silber und Gold, insbesondere Molybdän, Wolfram, Rhenium, Ruthenium, Osmium, Iridium, Platin, Kupfer und Gold . Ganz besonders bevorzugt sind Iridium und Platin. Die Metalle können dabei in verschiedenen Oxidationsstufen vorliegen. Bevorzugt sind dabei die oben genannten Metalle in den Oxidationsstufen Cr(0), Cr(ll), Cr(lll), Cr(IV), Cr(VI), Mo(0), Mo(ll), Mo(lll), Mo(IV), Mo(VI), W(0), W(ll), W(lll), W(IV), W(VI), Re(l), Re(ll), Re(lll), Re(IV), Ru(ll), Ru(lll), Os(ll), Os(lll), Os(IV), Rh(l), Rh(lll), lr(l), Ir(lll), Ir(IV), Ni(0), Ni(ll), Ni(IV), Pd(ll), Pt(ll), Pt(IV), Cu(l), Cu(ll), Cu(lll), Ag(l), Ag(ll), Au(l), Au(lll) und Au(V); ganz besonders bevorzugt sind Mo(0), W(0), Re(l), Ru(ll), Os(ll), Rh(lll), Ir(lll), Pt(ll) und Cu(l), insbesondere Ir(lll) und Pt(ll).

ln einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist M ein tetrakoordiniertes oder ein hexakoordiniertes Metall.

Die Liganden der Metall-Ligand-Koordinationsverbindung sind vorzugsweise mono-, bi-, tri-, tetra-, penta- oder hexadentate Liganden.

Wenn M ein hexakoordiniertes Metall ist, so bestehen in Abhängigkeit von der Anzahl m der Liganden folgende koordinativen Möglichkeiten:

M ist mit zwei tridentaten Liganden oder mit einem tetradentaten und einem bidentaten Liganden oder mit einem pentadentaten und einem monodentaten

Liganden koordiniert;

M ist mit drei bidentaten Liganden oder mit einem tridentaten, einem bidentaten und einem monodentaten Liganden oder mit einem tetradentaten und zwei monodentaten Liganden koordiniert;

M ist mit zwei bidentaten und zwei monodentaten Liganden oder einem tridentaten und drei

monodentaten Liganden koordiniert;

M ist mit einem bidentaten und vier monodentaten Liganden koordiniert;

M ist mit 6 monodentaten Liganden koordinert.

Besonders bevorzugt ist es, wenn M ein hexakoordiniertes Metall, m = 3 und die Liganden jeweils bidentate Liganden sind.

Wenn M ein tetrakoordiniertes Metall ist, so ist die Zähnigkeit der Liganden in Abhängigkeit von m, das die Anzahl der Liganden angibt,

folgendermaßen:

m = 2: M ist mit zwei bidentaten Liganden oder mit einem tridentaten und einem monodentaten Liganden koordiniert; m = 3: M ist mit einem bidentaten und zwei monodentaten

Liganden koordiniert; m = 4: M ist mit vier monodentaten Liganden koordiniert.

Besonders bevorzugt ist es, wenn M ein tetrakoordiniertes Metall, m = 2 und die Liganden bidentate Liganden sind.

Die Liganden der Metall-Ligand-Koordinationsverbindung sind bevorzugt neutrale, monoanionische, dianionische oder trianionische Liganden, besonders bevorzugt neutrale oder monoanionische Liganden. Sie können monodentat, bidentat, tridentat, tetradentat pentadentat oder hexadentat sein, und sind bevorzugt bidentat, weisen also bevorzugt zwei

Koordinationsstellen auf.

Des Weiteren ist es erfindungsgemäß bevorzugt, wenn jeweils mindestens ein Ligand der Metall-Ligand-Koordinationsverbindung ein bidentater Ligand ist.

Bevorzugte neutrale, monodentate Liganden der Metall-Ligand-Koordi- nationsverbindung sind ausgewählt aus Kohlenmonoxid, Stickstoffmonoxid, Alkylcyaniden, wie z. B. Acetonitril, Arylcyaniden, wie z. B.

Benzonitril, Alkylisocyaniden, wie z. B. Methylisonitril, Arylisocyaniden, wie z. B. Benzoisonitril, Aminen, wie z. B. Trimethylamin, Triethylamin,

Morpholin, Phosphinen, insbesondere Halogenphosphine, Trialkyl- phosphine, Triarylphosphine oder Alkylarylphosphine, wie z. B. Trifluor- phosphin, Trimethylphosphin, Tricyclohexylphosphin, Tri-terf-butyl- phosphin, Triphenylphosphin, Tris(pentafluorphenyl)phosphin, Phosphiten, wie z. B. Trimethylphosphit, Triethylphosphit, Arsinen, wie z. B. Trifluor- arsin, Trimethylarsin, Tricyclohexylarsin, Tri-terf-butylarsin, Triphenylarsin, Tris(pentafluorphenyl)arsin, Stibinen, wie z. B. Trifluorstibin, Trimethyl- stibin, Tricyclohexylstibin, Tri-fe/f-butylstibin, Triphenylstibin, Tris(penta-

fluorphenyl)stibin, stickstoffhaltigen Heterocyclen, wie z. B. Pyridin,

Pyridazin, Pyrazin, Pyrimidin, Triazin, und Carbenen, insbesondere

Arduengo-Carbenen.

Bevorzugte monoanionische, monodentate Liganden der Metall-Ligand- Koordinationsverbindung sind ausgewählt aus Hydrid, Deuterid, den Halogeniden F~, Cl~, Br~ und Γ, Alkylacetyliden, wie z. B. Methyl-C^C", tert-Butyl-C=C~, Arylacetyliden, wie z. B. Phenyl-CsC", Cyanid, Cyanat, Isocyanat, Thiocyanat, Isothiocyanat, aliphatischen oder aromatischen Alkoholaten, wie z. B. Methanolat, Ethanolat, Propanolat, /so-Propanolat, te f-Butylat, Phenolat, aliphatischen oder aromatischen Thioalkoholaten, wie z. B. Methanthiolat, Ethanthiolat, Propanthiolat, /'so-Propanthiolat, tert- Thiobutylat, Thiophenolat, Amiden, wie z. B. Dimethylamid, Diethylamid, Di-/so-propylamid, Morpholid, Carboxylaten, wie z. B. Acetat, Trifluor- acetat, Propionat, Benzoat, Arylgruppen, wie z. B. Phenyl, Naphthyl, und anionischen, stickstoffhaltigen Heterocyclen, wie Pyrrolid, Imidazolid, Pyrazolid. Dabei sind die Alkylgruppen in diesen Gruppen bevorzugt Cr C2o-Alkylgruppen, besonders bevorzugt CrCi0-Alkylgruppen, ganz besonders bevorzugt Ci-C4-Alkylgruppen. Unter einer Arylgruppe werden auch Heteroarylgruppen verstanden. Diese Gruppen sind wie unten definiert.

Bevorzugte di- bzw. trianionische Liganden der Metall-Ligand- Koordinationsverbindung sind O2", S2_, Carbide, welche zu einer

Koordination der Form R-CsM führen, Nitrene, welche zu einer

Koordination der Form R-N=M führen, wobei R allgemein für einen

Substituenten steht, und N3-.

Bevorzugte neutrale oder mono- oder dianionische, bidentate oder höher- dentate Liganden der Metall-Ligand-Koordinationsverbindung sind ausgewählt aus Diaminen, wie z. B. Ethylendiamin, Ν,Ν,Ν',Ν'-Tetra- methylethylendiamin, Propylendiamin, Ν,Ν,Ν',Ν'-Tetramethylpropylendi- amin, eis- oder trans-Diaminocyclohexan, eis- oder trans-N,N,N',N'-Tetra- methyldiaminocyclohexan, Iminen, wie z. B. 2[1-(Phenylimino)ethyl]pyridin, 2[1-(2-Methylphenylimino)ethyl]pyridin, 2[1-(2,6-Di-/so-propylphenyl- imino)ethyl]pyridin, 2[1-(Methylimino)ethyl]pyridin, 2[1-(ethylimino)-

ethyl]pyridin, 2[1-(/so-Propylimino)ethyl]pyridin, 2[1-(Te/f-Butylimino)ethyl]- pyridin, Diminen, wie z. B. 1 ,2-Bis(methylimino)ethan, 1 ,2-Bis(ethylimino)- ethan, 1 ,2-Bis(/so-propylimino)ethan, 1 ,2-Bis(te/f-butylimino)ethan,

2,3-Bis(methylimino)butan, 2,3-Bis(ethylimino)butan, 2,3-Bis(/'so-propyl- imino)butan, 2,3-Bis(terf-butylimino)butan, 1 ,2-Bis(phenylimino)ethan, 1 ,2-Bis(2-methylphenylimino)ethan, 1 ,2-Bis(2,6-di-/'so-propylphenylimino)- ethan, 1 ,2-Bis(2,6-di-iert-butylphenylimino)ethan, 2,3-Bis(phenylimino)- butan, 2,3-Bis(2-methylphenylimino)butan, 2,3-Bis(2,6-di-/'so-propylphenyl- imino)butan, 2,3-Bis(2,6-di-fe/f-butylphenylimino)butan, Heterocyclen enthaltend zwei Stickstoffatome, wie ζ. B. 2,2'-Bipyridin, o-Phenanthrolin, Diphosphinen, wie z. B. Bis(diphenylphosphino)methan, Bis(diphenyl- phosphino)ethan, Bis(diphenylphosphino)propan, Bis(diphenylphos- phino)butan, Bis(dimethylphosphino)methan, Bis(dimethylphosphino)- ethan, Bis(dimethylphosphino)propan, Bis(diethylphosphino)methan, Bis- (diethylphosphino)ethan, Bis(diethylphosphino)propan, Bis(di-terf-butyl- phosphino)methan, Bis(di-te/f-butylphosphino)ethan, Bis(ferf-butyl- phosphino)propan, 1 ,3-Diketonaten abgeleitet von 1 ,3-Diketonen, wie z. B. Acetylaceton, Benzoylaceton, 1 ,5-Diphenylacetylaceton, Dibenzoylmethan, Bis(1 ,1 ,1-trifluoracetyl)methan, 3-Ketonaten abgeleitet von 3-Ketoestern, wie z. B. Acetessigsäureethylester, Carboxylate, abgeleitet von Amino- carbonsäuren, wie z. B. Pyridin-2-carbonsäure, Chinolin-2-carbonsäure, Glycin, Ν,Ν-Dimethylglycin, Alanin, Ν,Ν-Dimethylaminoalanin, Salicyl- iminaten abgeleitet von Salicyliminen, wie z. B. Methylsalicylimin, Ethyl- salicylimin, Phenylsalicylimin, Dialkoholaten abgeleitet von Dialkoholen, wie z. B. Ethylenglykol, 1 ,3-Propylenglykol und Dithiolaten abgeleitet von Dithiolen, wie z. B. 1 ,2-Ethylendithiol, 1 ,3-Propylendithiol.

Bevorzugte tridentate Liganden sind Borate stickstoffhaltiger Heterocyclen, wie z. B. Tetrakis(1-imidazolyl)borat und Tetrakis(1-pyrazolyl)borat.

Bevorzugt sind weiterhin bidentate monoanionische Liganden der Metall- Ligand-Koordinationsverbindung, welche mit dem Metall einen cyclo- metallierten Fünfring oder Sechsring mit mindestens einer Metall-Kohlenstoff-Bindung aufweisen, insbesondere einen cyclometallierten Fünfring. Dies sind insbesondere Liganden, wie sie allgemein im Gebiet der phosphoreszierenden Metallkomplexe für organische Elektrolumines-

zenzvorrichtungen verwendet werden, also Liganden vom Typ Phenyl- pyridin, Naphthylpyridin, Phenylchinolin, Phenylisochinolin, etc., welche jeweils durch einen oder mehrere Reste R substituiert sein können. Dem Fachmann auf dem Gebiet der phosphoreszierenden Elektrolumines- zenzvorrichtungen ist eine Vielzahl derartiger Liganden bekannt, und er kann weitere derartige Liganden auswählen. Generell eignet sich dafür besonders die Kombination aus zwei Gruppen, wie sie durch die folgenden Formeln (2) bis (29) dargestellt sind, wobei eine Gruppe über ein neutrales Stickstoffatom oder ein Carbenatom bindet und die andere Gruppe über ein negativ geladenes Kohlenstoffatom oder ein negativ geladenes

Stickstoffatom bindet. Der Ligand der Metall-Ligand-Koordinations- verbindung kann dann aus den Gruppen der Formeln (2) bis (29) gebildet werden, indem diese Gruppen jeweils an der durch # gekennzeichneten Position aneinander binden. Die Position, an der die Gruppen an das Metall koordinieren, sind durch * gekennzeichnet.

Formel (2) Formel (3) Formel (4) Formel (5)

Formel (6) Formel (7) Formel (8) Formel (9)

Formel (10) Formel (1 ) Formel (12) Formel (13)

Formel (14) Formel (15) Formel (16) Formel (17)

Formel (18) Formel (19) Formel (20) Formel (21)

# # #

#

X^N* X^N *

v \ / X N

X-N x=x \\ //

X H x-x

\\ // X

x— X

Formel (22) Formel (23) Formel (24) Formel (25)

Formel (26) Formel (27) Formel (28) Formel (29)

Dabei ist R bei jedem Auftreten gleich oder verschieden aus der Gruppe ausgewählt, die aus Alkyl(en), Cycloalkyl(en), Alkylsilyl(en), Silyl(en), Arylsilyl(en), Alkylalkoxyalkyl(en), Arylalkoxyalkyl(en), Alkylthioalkyl(en), Phosphin, Phosphinoxid, Sulfon, Alkylensulfon, Sulfoxid und Alkylen- sulfoxid besteht, wobei die Alkylengruppe jeweils unabhängig voneinander 1 bis 12 C-Atome aufweist und wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, Alkyl oder Cycloalkyl, wobei ein oder mehrere CH2 durch ein Heteroatom, wie NH, O oder S ersetzt sein können, oder einem

aromatischen oder heteroaromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 5 bis 20 aromatischen Ringatomen ersetzt sein können. X steht für N oder CH. Besonders bevorzugt stehen maximal drei Symbole X in jeder Gruppe für N, besonders bevorzugt stehen maximal zwei Symbole X in jeder Gruppe

für N, ganz besonders bevorzugt steht maximal ein Symbol X in jeder Gruppe für N. Insbesondere bevorzugt stehen alle Symbole X für CH.

Ebenfalls bevorzugte Liganden sind r|5-Cyclopentadienyl, r|5-Pentamethyl- cyclopentadienyl, η6-ΒβηζοΙ oder T]7-Cycloheptatrienyl, welche jeweils durch einen oder mehrere Reste R substituiert sein können.

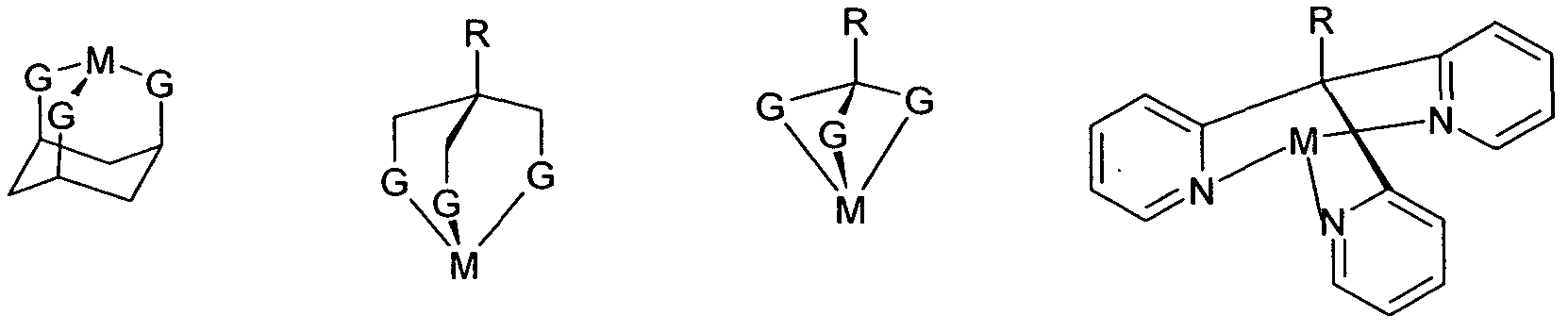

Ebenfalls bevorzugte Liganden sind 1 ,3,5-cis-Cyclohexanderivate, insbesondere der Formel (30), l .l ^-Tr methylenJmethanderivate, insbesondere der Formel (31) und 1 , 1 , 1 -trisubstituierte Methane, insbesondere der Formel (32) und (33),

Formel (30) Formel (31) Formel (32) Formel (33) wobei in den Formeln jeweils die Koordination an das Metall M dargestellt ist, R die oben genannte Bedeutung hat und G, gleich oder verschieden bei jedem Auftreten, für 0", S", COO", P(R)2 oder N(R)2 steht.

Die Metall-Ligand-Koordinationsverbindung T kann ein anionischer oder kationischer Komplex sein, ist vorzugsweise aber ein neutraler Komplex, so dass die Verbindung der Formel (1) eine neutrale Verbindung ist, d.h. die Wertigkeit des Metalls M und die Wertigkeit der Liganden der Metall- Ligand-Koordinationsverbindung wird so gewählt, dass sich die Ladung innerhalb einer jeden Koordinationsverbindung ausgleicht.

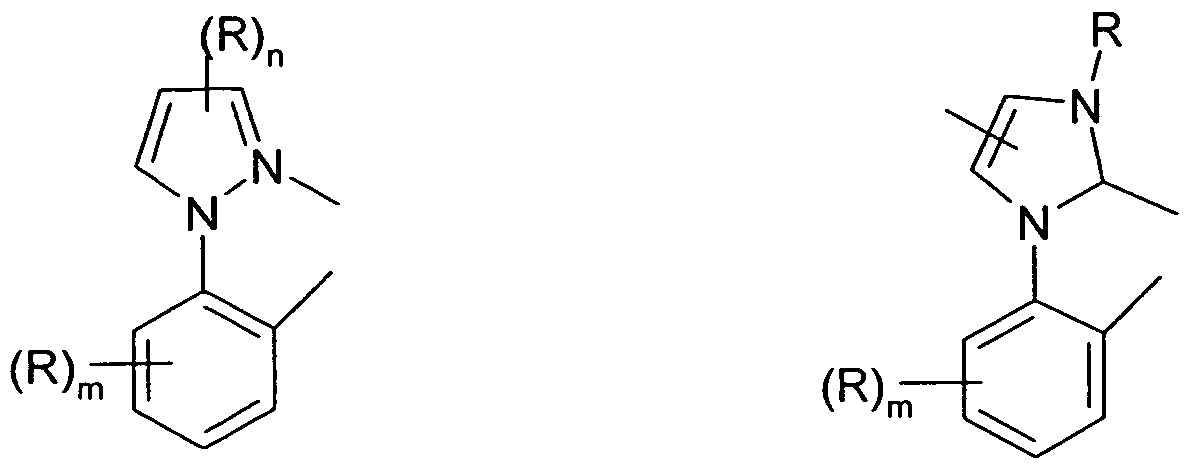

T ist vorzugsweise ein Donor, vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe von Verbindungen enthaltend die folgenden Liganden

Formel (37) Formel (37a)

Formel (38) Formel (38a)

Formel (39) Formel (39a) wobei:

R gleich oder verscheiden bei jedem Auftreten ist und die gleiche

Bedeutung hat wie der Rest R der Verbindung der Formel (10); m ist bei jedem Auftreten unabhängig voneinander 0, 1 , 2, 3 oder

4;

n ist bei jedem Auftreten unabhängig voneinander 0, 1 , oder 2; o ist bei jedem Auftreten unabhängig voneinander 0, 1 , 2 oder 3; Ganz besonders bevorzugt für die Gruppe A aus der Verbindung der Formel (1) sind die Verbindung aus der Gruppe, die aus den folgenden Einheiten besteht, die gegebenenfalls weiter mit einem oder mehreren Resten R substituiert sein können, wobei die Reste R gleich oder verschieden sein können und die für die Verbindung mit der Formel (10) angegebene Bedeutung haben.

Formel (39h) Formel (39i)

Formel (39j) Formel (39k)

Formel (39I)

In eine weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die Gruppe T in der Verbindung der Formel (1) eine Metall-Ligand- Koordinationsverbindung, die als Farbstoff fungiert, und zwar

insbesondere als Donor im Sinne des genannten Energietransfers.

Generell eignen sich alle Farbstoff-Metall-Ligand-Koordinations- verbindungen, wie sie gemäß dem Stand der Technik für sogenannte„dye- sensitized solar cells (DSSCs)" verwendet werden und wie sie dem

Fachmann auf dem Gebiet der DSSCs bekannt sind. Diese Farbstoffe sind vorzugsweise ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Polypyridyl- Komplexen von Übergangsmetallen, ganz bevorzugt solche enthaltend Ruthenium, Osmium und Kupfer. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung hat der Farbstoff, der ein Metallkomplex ist, die allgemeine Formel ML2(X)2, wobei L bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus 2,2'-Bipyridyl-4,4'-dicarbonsäuren und wobei M ein Übergangsmetall ist, das bevorzugt ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Ru, Os, Fe, V and Cu und wobei X ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Halogeniden, Cyaniden, Thiocyanaten, Acetylacetonaten, Thiacarbamaten oder Wasser-Substituenten. Solche Metallkomplexe sind beispielsweise in J. Phys. Chem. C 09, 113, 2966- 2973, US 2009/000658, WO 2009/107100, WO 2009/098643,

US 6245988, WO 2010/055471 , JP 2010-084003, EP 1622178,

WO 98/50393, WO 95/29924, WO 94/04497, WO 92/14741 ,

WO 91/16719 offenbart.

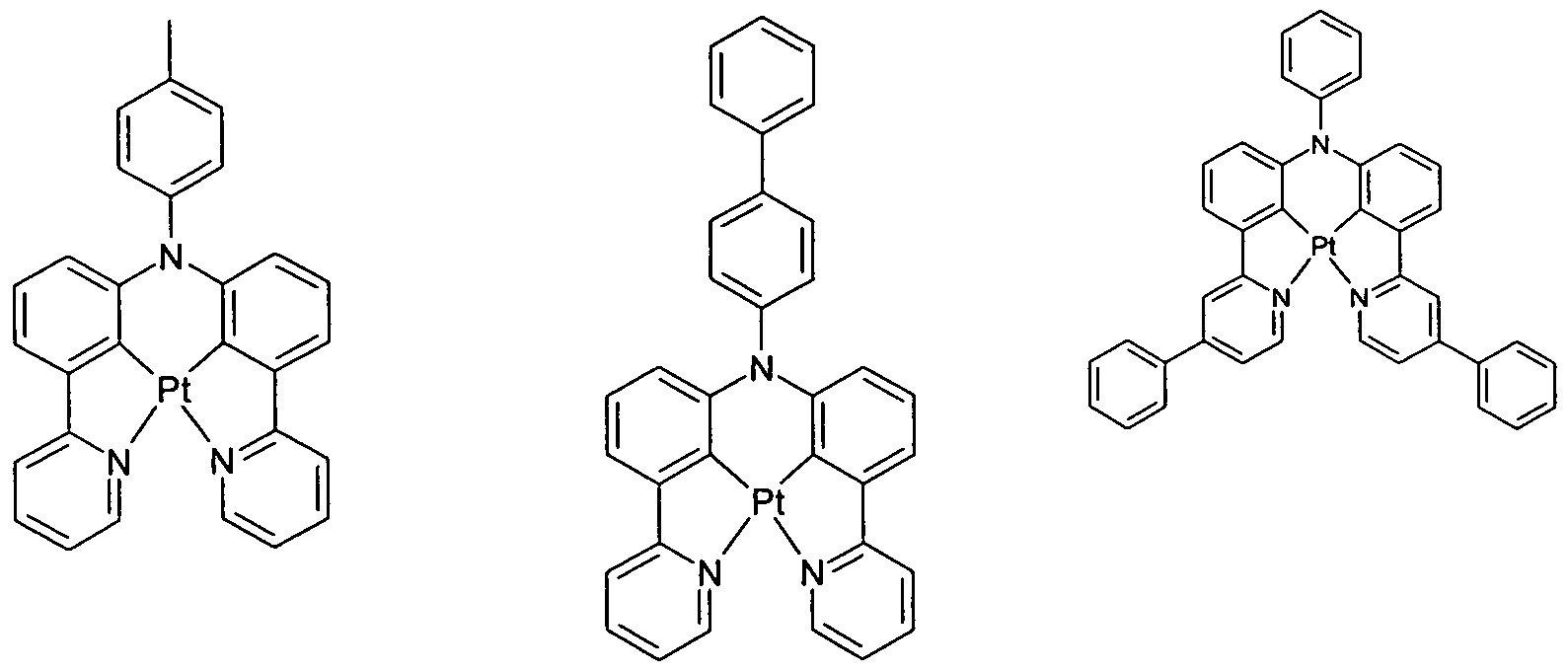

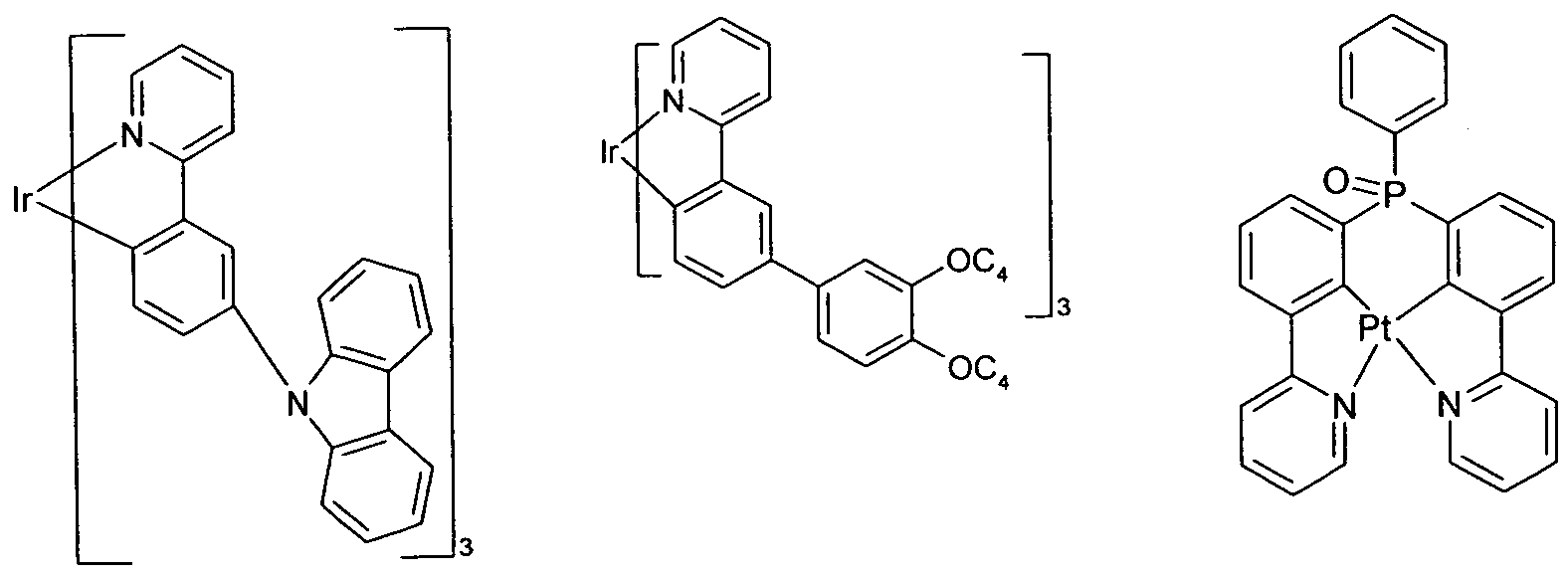

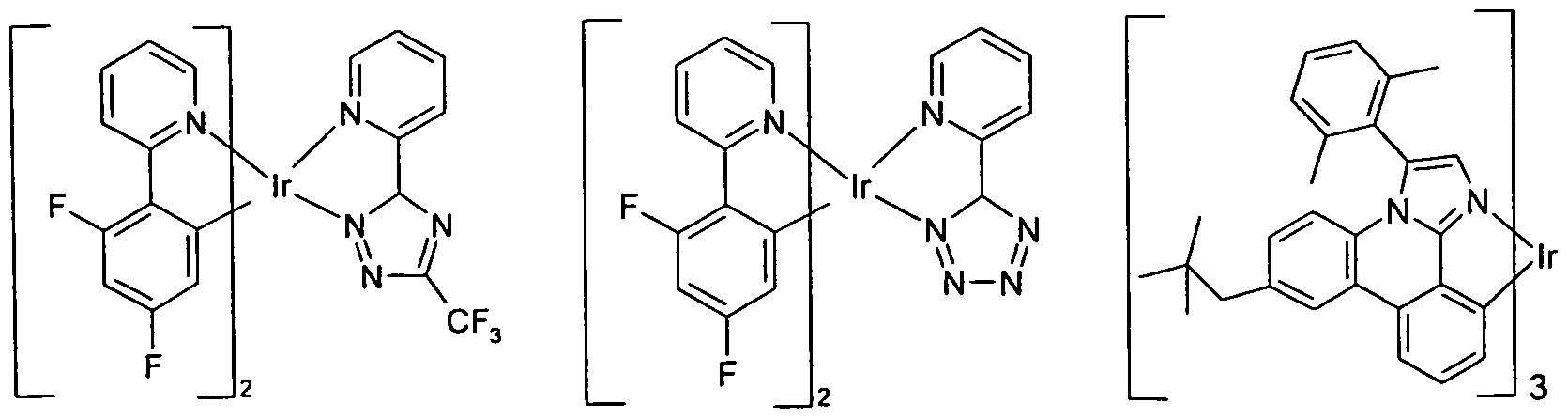

Beispiele für bevorzugte phosphoreszierende Emittereinheiten sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Formel (55) Formel (56) Formel (57)

Formel (61) Formel (62) Formel (63)

-21 -

Formel (103) Formel (104) Formel (105)

Formel (107) Formel (108)

Formel (110) Formel (111)

Formel (112) Formel (113) Formel (114)

Formel (124) Formel (125) Formel (126)

Formel (128) Formel (129)

Formel (131) Formel (132)

Formel (133)

Formel (136) Formel (137) Formel (138)

Formel (139) Formel (140) Formel (141)

Formel (151) Formel (152) Formel (153)

Formel (157) Formel (158) Formel (159)

Formel (169) Formel (170) Formel (171)

Formel (172) Formel (173) Formel (174)

Formel (175) Formel (176) Formel (177)

Formel (178) Formel (179) Formel (180)

Formel (181) Formel (182)

Die zuvor aufgelisteten Beispiele für eine phosphoreszierende Emittereinheit stellen hierbei die oben genannte Gruppe T dar und werden in Abhängigkeit von dem Index n an eine oder mehrere Gruppen A

gebunden. Die Bindung findet statt, indem ein oder mehrere Wasserstoff - atome an den Liganden nicht vorhanden sind und an dieser Stelle die Bindung zu der/den Gruppe(n) A stattfindet.

Die Gruppe S ist vorzugsweise eine monovalente Gruppe, die eine fluoreszierende Emittereinheit enthält bzw. daraus besteht.

Eine fluoreszierende Emittereinheit im Sinne dieser Erfindung ist allgemein betrachtet eine Einheit, die Licht, vorzugsweise im sichtbaren Bereich, aus einem angeregten Singulett-Zustand emittiert.

Die fluoreszierende Emittereinheit umfasst vorzugsweise die folgenden Verbindungen: mono- oder polycyclische aromatische oder hetero- aromatischen Ringsysteme mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen oder auch Tolan-, Stilben- oder Bisstyrylarylenderivate, die jeweils mit einem oder mehreren Resten R substituiert sein können. Besonders bevorzugt ist dabei der Einbau von 1 ,4-Phenyl, 1 ,4-Naphthyl, 1 ,4- oder 9,10-Anthryl, 1 ,6-, 2,7- oder 4,9-Pyrenyl, 3,9- oder 3,10-Perylenyl, 4,4 -Biphenylyl, 4,4"- Terphenylyl, 4,4'-Bi-1 , 1 '-naphthylyl, 4,4'-Tolanyl, 4,4 -Stilbenyl, 4,4"-Bissty- rylaryl, Benzothiadiazolyl, Chinoxalinyl, Phenothiazinyl, Phenoxazinyl, Dihydrophenazinyl, Bis(thiophenyl)aryl, Oligo(thiophenyl), Phenazinyl, Rubrenyl, Pentacenyl, Squarinyl und Chinacridonyl, die vorzugsweise substituiert sind, oder vorzugsweise konjugierte Push-Pull-Systeme

(Systeme, die mit Donor- und Akzeptorsubstituenten substituiert sind, oder

Systeme wie Squarine oder Chinacridone, die vorzugsweise substituiert sind.

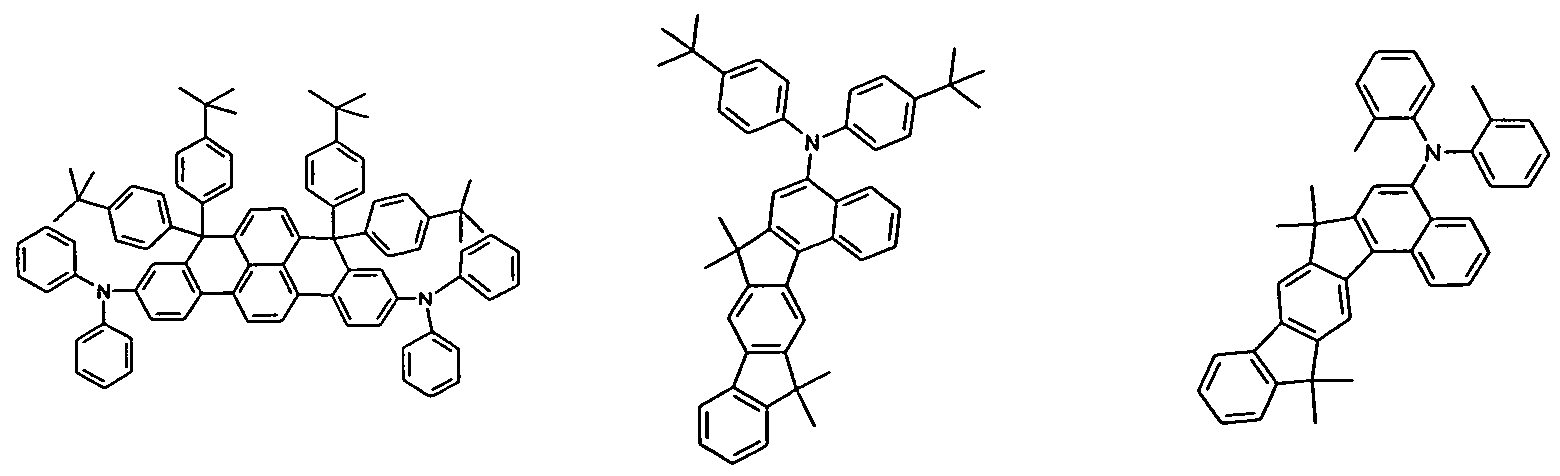

Des Weiteren ist es bevorzugt, dass S aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus Monostyrylaminen, Distyrylaminen, Tristyrylaminen, Tetrastyrylaminen, Styrylphophinen, Styrylethern, Arylaminen, Indenofluorenaminen,

Indenofluorendiaminen und deren Derivaten besteht.

Im Prinzip kann jede organische fluoreszierende Emitterverbindung erfindungsgemäß als Einheit S eingesetzt werden, die dem Fachmann auf dem Gebiet von organischen lichtemittierenden Dioden oder organischen lichtemittierenden elektrochemischen Zellen bekannt ist.

Die Einheit S in der erfindungsgemäßen Verbindung der Formel (1) wird vorzugsweise unter den folgenden ausgewählt: Styrylamine-Derivate, Indenofluoren-Derivate, polyaromatische Verbindungen, Anthracen- Derivate, Tetracen-Derivate, Xanthen-Derivate, Perylen-Derivate,

Phenylen-Derivate, Fluoren-Derivate, Arylpyren-Derivate, Arylenvinylen- Derivate, Rubren-Derivate, Coumarin-Derivate, Rhodamin-Derivate, Quinacridon-Derivate, Dicyanomethylenpyran-Derivate, Thiopyran, Poly- methin-Derivate, Pyrylium und Thiapyrylium Salze, Periflanthen-Derivate, Indenoperylen-Derivate, Bis(azinyl)iminboron-Verbindungen, Bis(azinyl)- methin-Verbindungen, Carbostyryl-Verbindungen, Monostyrylamine, Disty- rylamine, Tristyrylamine, Tetrastyrylamine, Styrylphosphine, Styrylether, Arylamine, Indenofluorenamine und Indenofluorendiamine, Benzoindeno- fluorenamine, Benzoindenofluorendiamine, Dibenzoindenofluorenamine, Dibenzoindenofluorendiamine, substituierte oder unsubstituierte Tristilben- amine, Distyrylbenzol und Distyrylbiphenyl-Derivate, Triarylamine, Naph- thalen-Derivate, Anthracen-Derivate, Tetracen-Derivate, Fluoren-Derivate, Periflanthen-Derivate, Indenoperylen-Derivate, Phenanthren-Derivate, Perylen-Derivate, Pyren-Derivate, Chrysen-Derivate, Decacyclen-Derivate, Coronen-Derivate, Tetraphenylcyclopentadien-Derivate, Pentaphenyl- cyclopentadien-Derivate, Fluoren-Derivate, Spirofluoren-Derivate, Pyran- Derivate, Oxazon-Derivate, Benzoxazol-Derivate, Benzothiazol-Derivate, Benzimidazol-Derivate, Pyrazin-Derivate, Zimtsäureester, Diketopyrrolo- pyrrol-Derivate, und Acridon-Derivate.

Blaue fluoreszierende Emitterverbindungen als Einheit S können

vorzugsweise polyaromatische Verbindungen sein, wie beispielsweise 9,10-Di(2-naphthylanthracen) und andere Anthracen-Derivate, Derivate von Tetracen, Xanthen, Perylen, wie beispielsweise 2,5,8,11-Tetra-t- butylperylen, Phenylen, z.B. 4,4'-(Bis(9-ethyl-3-carbazovinylen)-1 ,1'- biphenyl, Fluoren, Arylpyrene (US 2006/0222886), Arylenvinylene

(US 5121029, US 5130603), Derivate von Rubren, Coumarin, Rhodamin, Quinacridon, wie beispielsweise Ν,Ν'-Dimethylquinacridon (DMQA), Dicyanomethylenepyran, wie beispielsweise 4-(Dicyanoethylen)-6-(4- dimethylaminostyryl-2-methyl)-4H-pyran (DCM), Thiopyrane, Polymethin, Pyrylium and Thiapyrylium Salze, Periflanthen, Indenoperylen, Bis(azinyl)- iminboron-Verbindungen (US 2007/0092753 A1), Bis(azinyl)methen- Verbindungen und Carbostyryl-Verbindungen.

Weiterhin bevorzugte blaue fluoreszierende Emitterverbindungen als Einheit S können Emitter sein, die in C.H. Chen et al.: "Recent

developments in organic electroluminescent materials" Macromol. Symp. 125, (1997), 1-48 und "Recent progress of molecular organic

electroluminescent materials and devices" Mat. Sei. and Eng. R, 39 (2002), 143-222 beschrieben werden.

Ein Monostyrylamin ist hierbei eine Verbindung, die eine substituierte oder unsubstituierte Styrylgruppe und wenigstens ein, vorzugsweise aromatisches, Amin enthält. Ein Distyrylamin ist vorzugsweise eine Verbindung, die zwei substituierte oder unsubstituierte Styrylgruppen und wenigstens ein, vorzugsweise aromatisches, Amin enthält. Ein Tristyryl- amin ist vorzugsweise eine Verbindung, die drei substituierte oder unsubstituierte Styrylgruppen und wenigstens ein, vorzugsweise aromatisches, Amin enthält. Ein Tetrastyrylamin ist vorzugsweise eine

Verbindung, die vier substituierte oder unsubstituierte Styrylgruppen und wenigstens ein, vorzugsweise aromatisches, Amin enthält. Besonders bevorzugt ist die Styrylgruppe ein Stilben, das weiterhin substituiert sein kann. Die erfindungsgemäß einsetzbaren entsprechenden Phosphine and Ethers werden analog zu den Aminen definiert. Für den Zweck dieser Erfindung bedeutet Arylamin oder aromatisches Amin eine Verbindung, die

drei substituierte oder unsubstituierte aromatische oder heteroaromatische Ringsysteme enthält, die direkt an ein Stickstoffatom gebunden sind.

Wenigstens eines dieser aromatischen oder heteroaromatischen

Ringsysteme kann ein kondensierter Ring sein. Bevorzugt Beispiele hierfür sind aromatische Anthracen-Amine, aromatische Anthracen-Diamine, aromatische Pyren-Amine, aromatische Pyren-Diamine, aromatische Chrysen-Amine und aromatische Chrysen-Diamine. Ein aromatisches Anthracen-Amin kann eine Verbindung sein, in der eine Diarylamingruppe direkt an eine Anthracengruppe, vorzugsweise in der Position 9, gebunden ist. Ein aromatisches Anthracen-Diamin kann eine Verbindung sein, in der zwei Diarylamingruppen direkt an eine Anthracengruppe, vorzugsweise in den Positionen 9 und 10 gebunden sind. Aromatische Pyren-Amine, Pyren-Diamine, Chrysen-Amine und Chrysen-Diamine werden analog dazu definiert, worin die Diarylamingruppen am Pyren vorzugsweise in der Position 1 oder in den Positionen 1 und 6 gebunden sind.

Weiterhin bevorzugte fluoreszierende Emitterverbindungen sind Indeno- fluoren-Amine und Indenofluoren-Diamine, z.B. gemäß WO 2006/122630, Benzoindenofluoren-Amine und Benzoindenofluoren-Diamine, z.B. gemäß WO 2008/006449, und Dibenzoindenofluoren-Amine und Dibenzo- indenofluoren-Diamine, z.B. gemäß WO 2007/140847.

Beispiele für weitere erfindungsgemäß einsetzbare fluoreszierende

Emitterverbindungen aus der Klasse der Styrylamine sind substituierte oder unsubstituierte Tristilben-Amine oder solche, die in WO 2006/000388, WO 2006/058737, WO 2006/000389, WO 2007/065549 und

WO 2007/115610 beschrieben sind. Distyrylbenzen- und Distyrylbiphenyl- Derivate werden in US 5121029 beschrieben. Weitere Styrylamine können in US 2007/0122656 A1 gefunden werden. Besonders bevorzugte Styrylamine und Triarylamine sind die Verbindungen der Formeln (183) to (188) und solche, die in US 7250532 B2, DE 102005058557 A1 , CN 1583691 A, JP 08053397 A, US 6251531 B1 , und US 2006/210830 A offenbart sind.

Weiterhin bevorzugte fluoreszierende Emitterverbindungen können aus der Gruppe der Triarylamine wie in EP 1957606 A1 und US 2008/0113101 A1 offenbart entnommen werden.

Weiterhin bevorzugte fluoreszierende Emitterverbindungen können aus den Derivaten des Naphthalens, Anthracens, Tetracens, Fluorens, Periflan- thens, Indenoperylens, Phenanthrens, Perylens (US 2007/0252517 A1), Pyrens, Chrysens, Decacyclens, Coronens, Tetraphenylcyclopentadiens, Pentaphenylcyclopentadiens, Fluorens, Spirofluorens, Rubrens, Coumarins (US 4769292, US 6020078, US 2007/0252517 A1), Pyrans, Oxazons, Benzoxazols, Benzothiazols, Benzimidazols, Pyrazins, Zimtsäureesters, Diketopyrrolopyrrols, Acridons und Quinacridons (US 2007/0252517 A1) ausgewählt werden.

Unter den Anthracen-Verbindungen sind die 9,10-substituierten

Anthracene, wie z.B. das 9,10-Diphenylanthracen und 9,10-Bis(phenyl- ethynyl)anthracen, bevorzugt. Auch 1 ,4-Bis(9'-ethynylanthracenyl)benzol kann als fluoreszierende Emitterverbindung bevorzugt sein.

Geeignete fluoreszierende Emitter-Einheiten sind weiterhin die in der folgenden Tabelle abgebildeten Strukturen, sowie die in JP 06/001973, WO 2004/047499, WO 2006/098080, WO 2007/065678,

US 2005/0260442 und WO 2004/092111 offenbarten Strukturen.

Formel (189) Formel (190) Formel (191)

Formel(192) Formel (193) Formel (194)

Formel (213) Formel (2 4) Formel (215)

Formel (216) Formel (217) Formel (218)

Formel (225) Formel (226) Formel (227)

Formel (228) Formel (229) Formel (230)

Formel (231) Formel (232) Formel (233)

Es ist bevorzugt, dass die Einheit S aus einer der genannten fluoreszierenden Emitterverbindungen besteht. Dabei wird die Gruppe S vorzugsweise so an A gebunden, dass einer der Wasserstoffatome nicht vorhanden ist und an dieser Stelle die Bindung zur Einheit A stattfindet.

In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ist die Gruppe S der Verbindung der Formel (1) eine absorbierende Gruppe, die

als Farbstoff funktioniert, und zwar insbesondere als Akzeptor im Sinne des genannten Energietransfers. Generell eignen sich alle organischen Farbstoffe, wie sie gemäß dem Stand der Technik für„organic solar cells (OPVs)" verwendet werden und wie sie dem Fachmann auf dem Gebiet der OPVs bekannt sind.

Besonders bevorzugte Beispiele für die Gruppe S für die Verwendung der Verbindung der Formel (1) in Solarzellen sind die folgenden:

Formel (237) Formel (238)

Formel (239) wobei

R bei jedem Auftreten gleich oder verschieden ein Rest ist, der

bereits oben für Formel (10) definiert wurder; und

X und Y bei jedem Auftreten gleich oder verschieden ein Rest ist ausgewählt aus, H. Halogen, Alkyl, Alkoxyalkyl, Alkylsilyl, Silyl, Alkylalkoxyalky Gruppen,

Die bivalente Einheit A ist vorzugsweise eine konjugierte oder konjuga- tionsunterbrechende Einheit. Besonders bevorzugt ist die Einheit A ein konjugationsunterbrechende Einheit. Dies hat den Vorteil, dass die Energietransferraten zwischen den Gruppen T und S erhöht ist, ohne die elektronischen Eigenschaften von T und/oder S zu ändern.

Die konjugierte Einheit ist vorzugsweise ein substituiertes oder unsub- stituiertes mono- oder polycyclisches aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen.

Unter einer konjugationsunterbrechenden Einheit wird eine Einheit verstanden, die die Konjugation stört bzw. vorzugsweise unterbricht, d.h. eine mögliche Konjugation der an A bindenden Liganden wird gestört bzw. vorzugsweise unterbrochen. Unter Konjugation versteht man in der

Chemie die Überlappung eines ττ-Orbitals (π=ΡΙ) mit einem p-Orbital eines sp2-hybridisierten (Kohlenstoff-)Atoms oder weiteren π-Orbitalen. Im

Gegensatz dazu versteht man im Sinne dieser Anmeldung unter einer konjugationsunterbrechenden Einheit eine Einheit, die eine solche

Überlappung stört bzw. vorzugsweise völlig unterbindet. Dies kann beispielsweise durch eine Einheit erfolgen, bei der die Konjugation durch mindestens ein sp3-hybridisiertes Atom, bevorzugt Kohlenstoff, gestört wird. Ebenso kann die Konjugation durch ein nicht sp3-hybridisiertes Atom gestört sein, beispielsweise durch N, P oder Si.

Die konjugationsunterbrechende Einheit ist vorzugsweise aus der Gruppe ausgewählt, die aus linearem oder verzweigtem Ci.i2-Alkylen, C3-8- Cycloalkylen, linearem oder verzweigten Mono-(Ci-12-alkyl)-silylen, linearem oder verzweigten Di-(Ci-i2-alkyl)-silylen, linearem oder

verzweigtem Tri-(Ci-12-alkyl)-silylen, einer Silylengruppe, die mit ein, zwei oder drei mono- oder polycyclischen aromatischen oder heteroaromatischen Ringsystemen mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen substituiert ist, linearem oder verzweigtem Sii-5-silylen, linearem oder verzweigtem d. 12-Alkyl-oxy-Ci.i2-alkylen, linearem oder verzweigtem Aryl-Ci-i2-Alkyl-oxy- Ci-i2-alkylen, wobei Aryl ein mono- oder polycylisches aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen ist, linearem oder verzweigtem Ci-i2-Alkyl-thio-Ci- 2-alkylen, Sulfon, linearem oder verzweigtem Ci-12-Alkylensulfon, Sulfoxid und linearem oder verzweigtem Ci-i2-Alkylensulfoxid besteht, wobei ein oder mehrere HI- Atome der genannten Gruppen durch F, Cl, Br, I, einem weiteren Ci-12- Alkyl oder C3-8-Cycloalkyl, wobei ein oder mehrere CH2-Gruppen des Alkyl oder Cycloalkyl durch Heteroatome, wie NH, O oder S, ersetzt sein können, oder einem mono- oder polycylischen aromatischen oder

heteroaromatischen Ringsystemen mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen ersetzt sein können, und wobei ein oder mehrere CH2-Gruppen der genannten Gruppen, die A darstellen, durch ein bivalentes mono- oder polycyclisches aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen ersetzt sein können, mit der Maßgabe, dass die bivalente Einheit A über jedes denkbare Atom der Einheit an die Gruppen S und T binden kann.

Besonders bevorzugt bedeutet A ein lineares oder verzweigtes C^

2- Alkylen oder

wobei ein oder mehrere H-Atome durch F ersetzt sein können.

Des Weiteren ist es bevorzugt, dass A ein Ci-12-Alkylen oder C3-8- Cycloalkylen ist, das mit zwei bivalenten mono- oder polycyclischen aromatischen oder heteroaromatischen Ringsystemen mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen substituiert ist, und die Bindung zu S über ein aromatisches Atom des einen Ringsystems und die Bindung zu T über ein aromatisches Atom des anderen Ringsystems stattfindet.

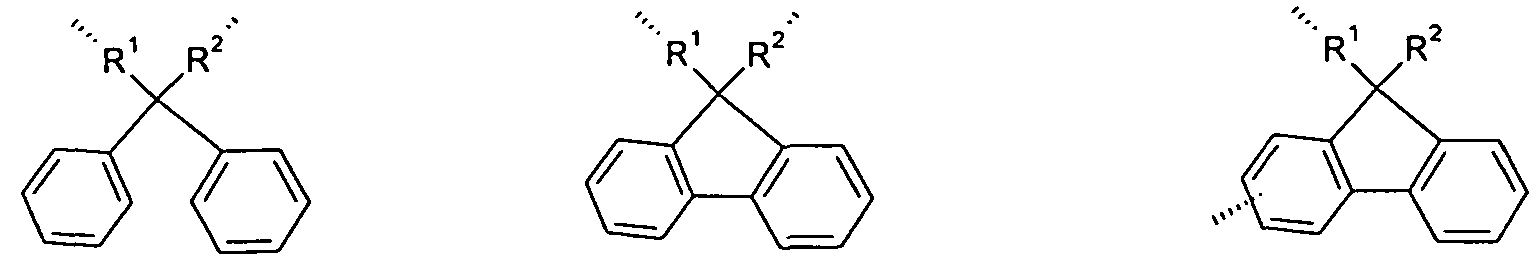

Weiter bevorzugt entspricht A einer bivalenten Einheit der allgemeinen Formeln (240) bis (254),

Formel ( mel (242)

Formel (243) Formel (244)

Formel (253) Formel (254) wobei An, ΑΓ2 und Ar3 jeweils unabhängig voneinander eine mono- oder polycyclische aromatische oder heteroaromatische Einheit mit 5 bis 60 Ringatomen bedeuten, zwei der Reste R1 bis R4 bzw. einer der Reste R1 bis R4 und eine der Gruppen Ar1 f Ar2 und Ar3 eine Bindung zu den

Liganden L1 bzw. L2 der Verbindung der allgemeinen Formel (1) aufweisen, und wobei R1, R2, R3 und R4 jeweils unabhängig voneinander Alkyl(en), Cycloalkyl(en), Alkylsilyl(en), Silyl(en), Arylsilyl(en), Alkylalkoxy- alkyl(en), Arylalkoxyalkyl(en), Alkylthioalkyl(en), Phosphin, Phosphinoxid, Sulfon, Alkylensulfon, Sulfonoxid, Alkylensulfonoxid bedeuten, wobei die Alkylengruppe jeweils unabhängig voneinander 1 bis 12 C-Atome aufweist und wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, Alkyl oder

Cycloalkyl, wobei ein oder mehrere CH2 durch ein Heteroatom, wie NH, O oder S ersetzt sein können, oder einem aromatischen oder heteroaromatischen Kohlenwasserstoff rest mit 5 bis 20 aromatischen Ringatomen ersetzt sein können.

Die Substituenten R1 bis R4 können am jeweiligen An, Ar2 oder Ar3 entweder zueinander benachbart sein oder es können ein oder mehrere Ringatome dazwischen liegen. Die Atome, an denen die Substituenten R1 bis R4 gebunden sind, sind vorzugsweise Ringatome der aromatischen oder heteroaromatischen Einheit.

Bevorzugt für A sind insbesondere die folgenden Strukturen

Formel (255) Formel (256) Formel (257)

Formel (266) Formel (267)

Formel (268) Formel (269) wobei die Symbole und Indices die bei den Strukturen (240) bis (254) angegebene Bedeutung haben.

Bevorzugt für A sind insbesondere die folgenden Strukturen, wie beispielsweise in DE 102009023156.0 offenbart:

Formel (270) Formel (271), worin die gestrichelten Linien Bindungen zu den Gruppen S und T darstellen und W und Z unabhängig voneinander aus der Gruppe ausgewählt sind, die aus H, F, Ci-40-Alkyl, C2-4o-Alkenyl, C2^o-Alkinyl, einem substituierten oder unsubstituierten aromatischen oder

heteroaromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 5 bis 60 Ringatomen besteht.

Der Parameter n ist vorzugsweise 1 , 2, 3, 4 oder 5, besonders bevorzugt 1 , 2 oder 3, noch stärker bevorzugt 1 oder 2 und am bevorzugtesten 1. Desweiteren ist es bevorzugt, dass eine Emissionsbande der fluoreszierenden Emittereinheit der Verbindung der Formel (1) ein Emissionsmaximum im Wellenlängenbereich von 500 bis 750 nm aufweist

Ebenso bevorzugt ist es, dass eine Absorptionsbande der fluoreszierenden Emittereinheit der Verbindung der Formel (1 ) ein Absorptions- maximum im Wellenlängenbereich von 400 bis 600 nm aufweist.

Eine Emissionsbande der phosphoreszierenden Emittereinheit der Verbindung der Formel (1) weist vorzugsweise ein Emissionsmaximum im Wellenlängenbereich von 400 bis 600 nm auf. Vorzugsweise weist eine Absorptionsbande der fluoreszierenden

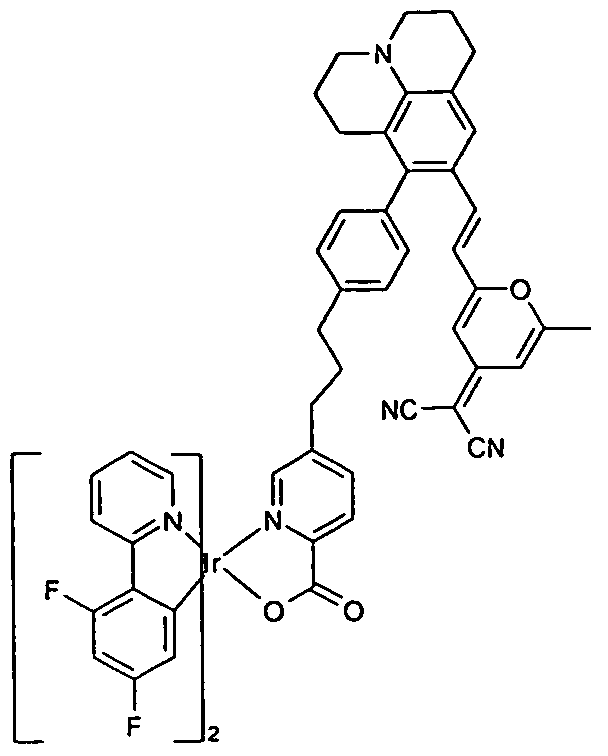

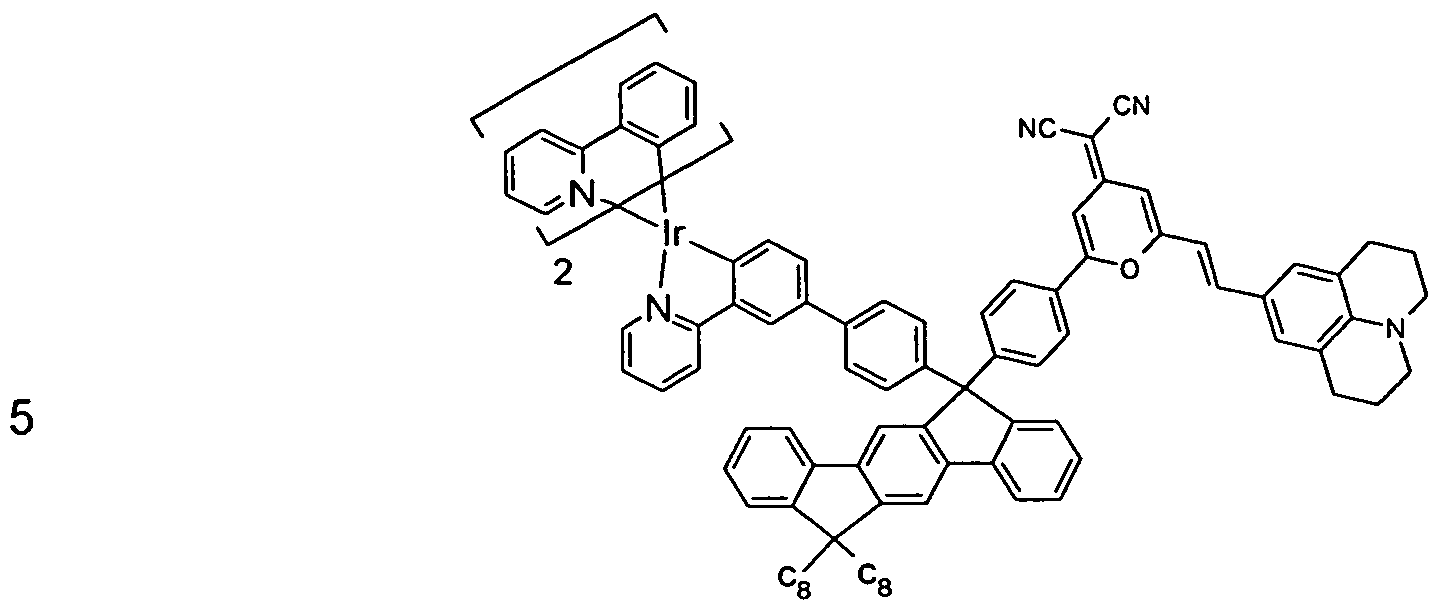

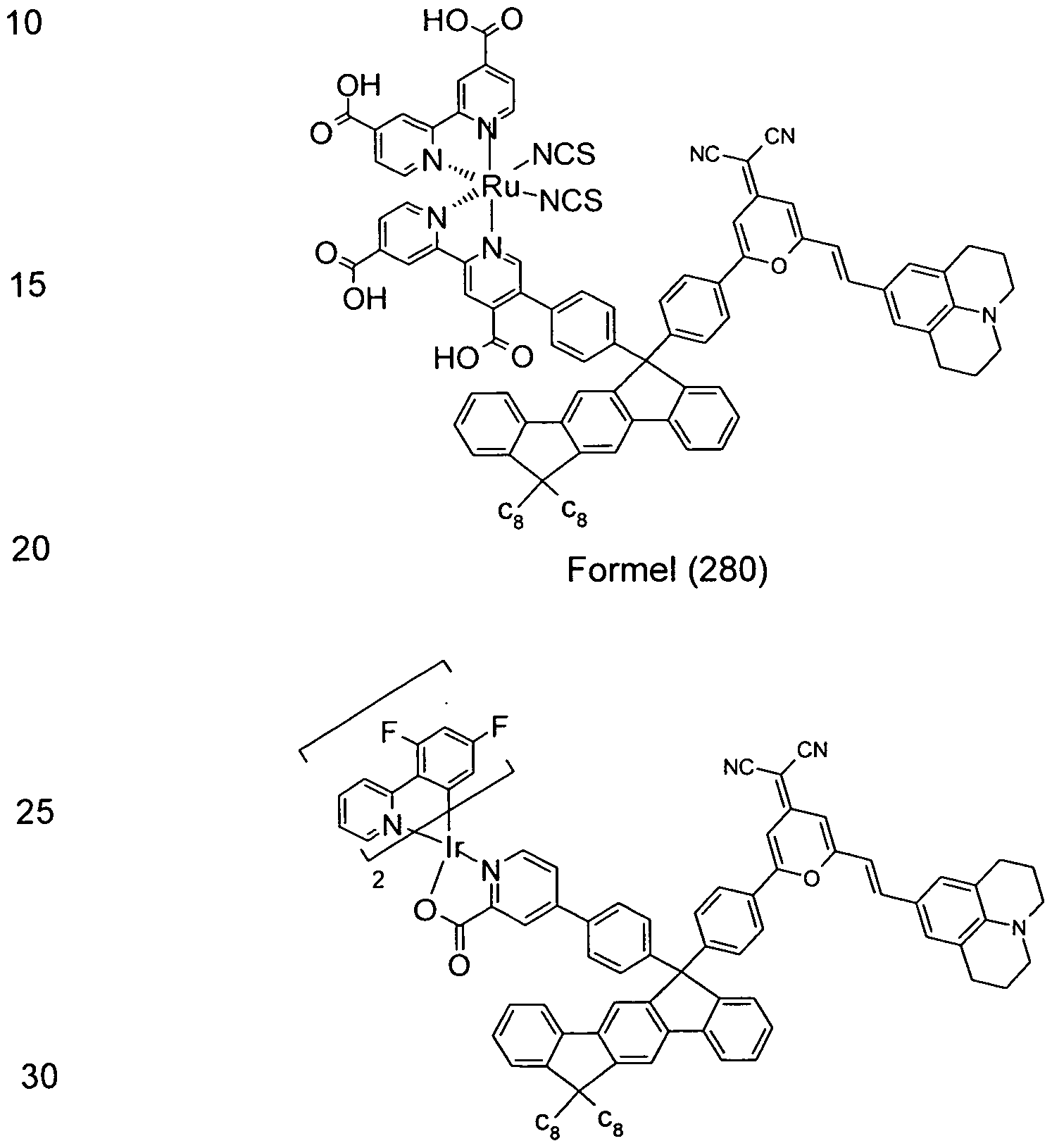

Emittereinheit der Verbindung der Formel (1) mit einer Emissionsbande der phosphoreszierenden Emittereinheit einen überlappenden Wellenlängenbereich weist. Desweiteren ist es auch bevorzugt, dass eine Emissionsbande der fluoreszierenden Emittereinheit der Verbindung der Formel (1) mit einer Absorptionsbande der phosphoreszierenden Emittereinheit einen überlappenden Wellenlängenbereich aufweist. Beispiele für erfindungsgemäße Verbindungen der Formel (1 ) sind die folgenden:

Formel (272)

Formel (274)

Formel (275)

35

Formel (278)

35

Formel (279)

Formel (281)

35

30

Formel (294)

Unter

werden in der vorliegenden Erfindung vorzugsweise lineare, verzweigte oder cyclische Alkylgruppen verstanden. Die linearen Alkylgruppen haben vorzugsweise 1 bis 6, 1 bis 10 oder 1 bis 40 Kohlenstoffatome. Die verzweigten oder cyclischen Alkylgruppen haben vorzugsweise 3 bis 6, 3 bis 10 oder 3 bis 40 Kohlenstoffatome. Bevorzugt sind Alkylgruppen mit 1 bis 6, bzw. 3 bis 6 Kohlenstoffatomen, besonders bevorzugt 1 bis 3, bzw. 3 Kohlenstoffatomen. Ein oder mehrere Wasserstoffatome an diesen Alkylgruppen können durch ein Fluoratom ersetzt sein. Außerdem können ein oder mehrere der CH

2-Gruppen dieser

Einheiten durch NR, O oder S ersetzt sein (R ist dabei ein Rest, der aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus H und C-i-6-Alkyl besteht). Wenn eine oder mehrere der CH

2-Gruppen durch NR, O oder S ersetzt ist, ist es besonders bevorzugt, dass nur eine dieser Gruppen ersetzt ist; besonders bevorzugt durch ein O-Atom. Beispiele solcher Verbindungen schließen die folgenden ein: Methyl, Ethyl, n-Propyl, i-Propyl, n-Butyl, i-Butyl, s-Butyl, t-Butyl, 2-Methylbutyl, n-Pentyl, s-Pentyl, n-Hexyl, n-Heptyl, n-Octyl, 2- Ethylhexyl, Trifluormethyl, Pentafluorethyl, 2,2,2-Trifluorethyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl und Cyclooctyl. Ebenso versteht man unter C^- Alkyl, Ci-io-Alkyl und Ci-2o-Alkyl Alkylgruppen wie vorstehend definiert, mit der Maßgabe, dass sie entsprechend weniger Kohlenstoffatome enthalten.

Unter einem„C2-4o-Alkenyl" versteht man eine lineare Alkenylgruppe mit 2 bis 40 Kohlenstoffatomen oder eine verzweigte oder cyclische Alkenylgruppe mit 3 bis 40 Kohlenstoffatomen. Es ist stärker bevorzugt eine Gruppe mit 2 bzw. 3 bis 20, noch stärker bevorzugt eine Gruppe mit 2 bzw. 3 bis 10 und am stärksten bevorzugt eine Gruppe mit 2 bzw. 3 bis 6

Kohlenstoffatomen. Ein oder mehrere Wasserstoffatome können durch ein Fluoratom ersetzt sein. Außerdem können ein oder mehrere der CH2- Gruppen dieser Einheiten durch NR, O oder S ersetzt sein (R ist dabei ein Rest, der aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus H und Ci-6-Alkyl besteht). Wenn eine oder mehrere der CH2-Gruppen durch NR, O oder S ersetzt ist, ist es besonders bevorzugt, dass nur eine dieser Gruppen ersetzt ist.

Beispielhaft können hierfür Ethenyl, Propenyl, Butenyl, Pentenyl,

Cyclopentenyl, Hexenyl, Cyclo-hexenyl, Heptenyl, Cycloheptenyl, Octenyl und Cyclooctenyl genannt werden.

Unter einem„C2-4o-Alkinyl" versteht man eine lineare oder verzweigte Alkinylgruppe mit 2 bis 40 Kohlenstoffatomen. Stärker bevorzugt weist die Alkinylgruppe 2 bis 20, noch stärker bevorzugt 2 bis 10 und am stärksten bevorzugt 2 bis 6 Kohlenstoffatome auf. Ein oder mehrere Wasserstoffatome können durch ein Fluoratom ersetzt sein. Außerdem können ein oder mehrere der CH2-Gruppen dieser Einheiten durch NR, O oder S ersetzt sein (R ist dabei ein Rest, der aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus H und Ci-6-Alkyl besteht). Wenn eine oder mehrere der CH2-Gruppen durch NR, O oder S ersetzt ist, ist es besonders bevorzugt, dass nur eine

dieser Gruppen ersetzt ist. Beispielhaft können hierfür Ethinyl, Propinyl, Butinyl, Pentinyl, Hexinyl und Octinyl genannt werden.

Unter„d-12-Alkylen" versteht man in der vorliegenden Erfindung eine wie oben definierte lineare oder verzweigte Alkylgruppe mit vorzugsweise 1 bis 12, stärker bevorzugt 1 bis 6 und am stärksten bevorzugt 1 bis 3 Kohlenstoffatomen bei der ein Wasserstoffrest nicht vorhanden ist und an dieser Stelle eine weitere Bindung ist.

Unter„C3-8-Cycloalkylen" versteht man in der vorliegenden Erfindung eine wie oben definierte cyclische Alkylgruppe mit vorzugsweise 3 bis 8, stärker bevorzugt 5 bis 8 und am stärksten bevorzugt 5 oder 6 Kohlenstoffatomen bei der ein Wasserstoffrest nicht vorhanden ist und an dieser Stelle eine weitere Bindung ist.

Unter„Mono-(Ci-i2-alkyl)-silylen" versteht man in der vorliegenden

Erfindung eine (SiH3)-, (SiH2)- oder (SiH)-Einheit, die mit einer linearen oder verzweigten Alkylgruppe (wie oben definiert) mit 1 bzw. 3 bis 12 Kohlenstoffatomen, stärker bevorzugt 1 bzw. 3 bis 6 Kohlenstoffatomen verknüpft ist. Diese Gruppe ist eine bivalente Einheit, die über ein C-Atom einer Alkylgruppe und über das Si-Atom (dann SiH2-Einheit) oder über zwei C-Atome einer oder zweier Alkylgruppen (dann SiH3-Einheit) oder beide Male über das Si-Atom (dann SiH-Einheit) binden kann. Die oben in Verbindung„Ci-40-Alkyl" angegeben Beispiele gelten auch hier für die vorhandene Alkylgruppe.

Unter„Di-(Ci-i2-alkyl)-silylen" versteht man in der vorliegenden Erfindung eine (SiH2)-, (SiH)- oder (Si)-Einheit, die mit zwei bei jedem Auftreten gleich oder verschiedenen linearen oder verzweigten Alkylgruppen (wie oben definiert) mit 1 bzw. 3 bis 12 Kohlenstoffatomen, stärker bevorzugt 1 bzw. 3 bis 6 Kohlenstoffatomen verknüpft ist. Diese Gruppe ist eine bivalente Einheit, die über ein C-Atom einer Alkylgruppe und über das Si- Atom (dann SiH-Einheit) oder über zwei C-Atome einer oder zweier Alkylgruppen (dann SiH2-Einheit) oder beide Male über das Si-Atom (dann Si-Einheit) binden kann. Die oben in Verbindung„Ci- 0-Alkyl" angegeben Beispiele gelten auch hier für die vorhandene Alkylgruppen.

Unter„Tri-iC^^-alky -silylen" versteht man in der vorliegenden Erfindung eine (SiH)- oder (Si)-Einheit, die mit drei bei jedem Auftreten gleich oder verschiedenen linearen oder verzweigten Alkylgruppen (wie oben definiert) mit 1 bzw. 3 bis 12 Kohlenstoffatomen, stärker bevorzugt 1 bzw. 3 bis 6 Kohlenstoffatomen verknüpft ist. Diese Gruppe ist eine bivalente Einheit, die über ein C-Atom einer Alkylgruppe und über das Si-Atom (dann Si- Einheit) oder über zwei C-Atome einer oder zweier Alkylgruppen (dann SiH-Einheit) binden kann. Die oben in Verbindung mit der Definition von „Ci-40-Alkyl" angegebenen Beispiele gelten auch hier für die vorhandene Alkylgruppen.

Unter einer Silylengruppe, die mit ein, zwei oder drei mono- oder polycyc- lischen aromatischen oder heteroaromatischen Ringsystemen mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen substituiert ist, versteht man eine Sii- Silyl- gruppe, die mit einem, zwei oder drei mono- oder polycyclischen aromatischen oder heteroaromatischen Ringsystemen mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen substituiert ist. Diese Gruppe ist eine bivalente Gruppe, die entweder zwei Mal über das Si-Atom oder ein Mal über das Si- und ein Mal über ein Ringatom des Ringsystems oder beide Male über Ringatome des Ringsystems binden kann.

Unter„S -5-silylen" versteht man in der vorliegenden Verbindung eine Silylgruppe mit 1 bzw. 3 bis 5 Siliciumatomen, die linear oder verzweigt ist. Es ist eine bivalente Einheit, die über das gleiche oder verschiedene Si- Atome bindet. Beispiele hierfür sind Monosilyl, Disilyl, Trisilyl, Tetrasilyl und Pentasilyl.

Unter einer Ci-40-Alkoxygruppe bzw. Thio-C -4o-alkylgruppe versteht man eine wie oben definierte C1-4o-Alkylgruppe, die über eine O- oder S-Atom gebunden ist.

Bevorzugte Alkoxygruppen sind Methoxy, Trifluormethoxy, Ethoxy, n- Propoxy, i-Propoxy, n-Butoxy, i-Butoxy, s-Butoxy, t-Butoxy oder 2-Methyl- butoxy.

Unter„Ci-^-Alkyl-oxy-Ci.^-alkylen" versteht man in der vorliegenden Erfindung eine bivalente Ethereinheit mit zwei linearen oder verzweigten Alkylgruppen mit 1 bzw. 3 bis 12, stärker bevorzugt 1 bzw. 3 bis 6

Kohlenstoffatomen, die über ein Sauerstoffatom gebunden sind. Die oben in Verbindung mit der Definition von„C^o-Alkyl" angegebenen Beispiele gelten auch hier für die vorhandenen Alkylgruppen. Die Einheit ist eine bivalente Einheit, die entweder über ein oder zwei C-Atome der gleichen Alkylgruppe oder über zwei C-Atome verschiedener Alkylgruppen binden kann.

Unter„Ci.^-Alkyl-thio-Ci.^-alkylen" versteht man in der vorliegenden Erfindung eine bivalente Thioethereinheit mit zwei linearen oder verzweigten Alkylgruppen mit 1 bzw. 3 bis 12, stärker bevorzugt 1 bzw. 3 bis 6 Kohlenstoffatomen, die über ein Schwefelatom gebunden sind. Die oben in Verbindung mit der Definition

angegebenen Beispiele gelten auch hier für die vorhandenen Alkylgruppen. Die Einheit ist eine bivalente Einheit, die entweder über ein oder zwei C-Atome der gleichen Alkylgruppe oder über zwei C-Atome verschiedener Alkylgruppen binden kann.

Unter„Aryl-Ci.^-alkyl-oxy-C^-alkylen" versteht man in der vorliegenden Erfindung eine bivalente Einheit wie vorstehend für„C1.12-Alkyl-oxy-C1.12- alkylen" definiert, wobei eine Alkylgruppe mit einem Aryl substituiert ist, das ein mono- oder polycylisches aromatisches oder heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 60 aromatischen Ringatomen wie nachstehend definiert darstellt.

Unter„Sulfon" wird in der vorliegenden Anmeldung eine bivalente Einheit -S(=0)2- verstanden.

Unter„Ci-12-Alkylensulfon" wird in der vorliegenden Erfindung eine Einheit -S(=0)2-, die mit einer Alkylengruppe mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen substituiert ist. Es ist eine bivalente Einheit, die über ein C-Atom der Alkylengruppe und über das S-Atom binden kann. Die oben in Verbindung mit der Definition von„Ci-12-Alkylen" gemachte Offenbarung gilt auch für die hier bevorzugten Alkylengruppen.

Unter„Sulfoxid" wird in der vorliegenden Erfindung eine bivalente Einheit -S(=0)- verstanden.

Unter„Ci-i2-Alkylensulfoxid" wird in der vorliegenden Erfindung eine Einheit -S(=O)-, die mit einer Alkylengruppe mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen substituiert ist. Es ist eine bivalente Einheit, die über ein C-Atom der Alkylengruppe und über das S-Atom binden kann. Die oben in

Verbindung mit der Definition von„Ci-12-Alkylen" gemachte Offenbarung gilt auch für die hier bevorzugten Alkylengruppen.

Ein mono- oder polycyclischer aromatischer oder heteroaromatischer Kohlenwasserstoffrest enthält vorzugsweise 5 bis 60, stärker bevorzugt 5 bis 20, am bevorzugtesten 5 oder 6 aromatische Ringatome. Ist die Einheit eine aromatische Einheit, so enthält sie vorzugsweise 6 bis 20, stärker bevorzugt 6 bis 10, am bevorzugtesten 6 Kohlenstoffatome als Ringatome. Ist die Einheit eine heteroaromatische Einheit enthält sie 5 bis 20, stärker bevorzugt 5 bis 10, am bevorzugtesten 5 aromatische Ringatome, von denen mindestens eines ein Heteroatom ist. Die Heteroatome sind bevorzugt ausgewählt aus N, O und/oder S. Dabei wird unter einer aromatischen bzw. heteroaromatischen Einheit entweder ein einfacher aromatischer Cyclus, also Benzol, bzw. ein einfacher heteroaromatischer Cyclus, beispielsweise Pyridin, Pyrimidin, Thiophen, etc., oder eine kondensierte Aryl- oder Heteroarylgruppe, beispielsweise Naphthalin, Anthracen, Phenanthren, Chinolin, Isochinolin, Benzothiophen, Benzofuran und Indol etc., verstanden.

Erfindungsgemäße Beispiele für die aromatischen oder heteroaromatischen Kohlenwasserstoffreste sind demgemäß: Benzol,

Naphthalin, Anthracen, Phenanthren, Pyren, Chrysen, Benzanthracen, Perylen, Naphthacen, Pentacen, Benzpyren, Furan, Benzofuran,

Isobenzofuran, Dibenzofuran, Thiophen, Benzothiophen, Isobenzo- thiophen, Dibenzothiophen, Pyrrol, Indol, Isoindol, Pyridin, Chinolin, Isochinolin, Acridin, Phenanthridin, Benzo-5,6-chinolin, Benzo-6,7-chinolin, Benzo-7,8-chinolin, Phenothiazin, Phenoxazin, Pyrazol, Indazol, Imidazol, Benzimidazol, Naphthimidazol, Phenanthrimidazol, Pyridimidazol, Pyrazin-

imidazol, Chinoxalinimidazol, Oxazol, Benzoxazol, Naphthoxazol,

Anthroxazol, Phenanthroxazol, Isoxazol, 1 ,2-Thiazol, 1 ,3-Thiazol, Benzo- thiazol, Pyridazin, Benzopyridazin, Pyrimidin, Benzpyrimidin, Chinoxalin, 1 ,5-Diazaanthracen, 2,7-Diazapyren, 2,3-Diazapyren, 1 ,6-Diazapyren, 1 ,8- Diazapyren, 4,5-Diazapyren, 4,5,9, 10-Tetraazaperylen, Pyrazin, Phenazin, Phenoxazin, Phenothiazin, Fluorubin, Naphthyridin, Benzocarbolin,

Phenanthrolin, 1 ,2,3-Triazol, 1 ,2,4-Triazol, Benzotriazol, 1 ,2,3-Oxadiazol, 1 ,2,4-Oxadiazol, 1 ,2,5-Oxadiazol, 1 ,3,4-Oxadiazol, 1 ,2,3-Thiadiazol, 1 ,2,4- Thiadiazol, 1 ,2,5-Thiadiazol, 1 ,3,4-Thiadiazol, 1 ,3,5-Triazin, 1 ,2,4-Triazin, 1 ,2,3-Triazin, Tetrazol, 1 ,2,4,5-Tetrazin, 1 ,2,3,4-Tetrazin, 1 ,2,3,5-Tetrazin, Purin, Pteridin, Indolizin und Benzothiadiazol.

Unter einem mono- oder polycylischen aromatischen Ringsystem versteht man im Sinne dieser Erfindung vorzugsweise ein aromatisches Ringsystem mit 6 bis 60 Kohlenstoffatomen, bevorzugt 6 bis 30, besonders bevorzugt e bis 10 Kohlenstoffatomen. Unter einem aromatischen Ringsystem im Sinne der vorliegenden Erfindung soll ein System verstanden werden, das nicht notwendigerweise nur aromatische Gruppen enthält, sondern in dem auch mehrere aromatische durch eine kurze nichtaromatische Einheit (< 10 % der von H verschiedenen Atome, vorzugsweise < 5 % der von H verschiedenen Atome), wie beispielsweise sp3- hybridisierter C, O, N, etc., unterbrochen sein können. Diese aromatischen Ringsysteme können monocyclisch oder polycyclisch sein, d.h. sie können einen Ring (z.B. Phenyl) oder zwei oder mehr Ringe aufweisen, welche auch kondensiert (z.B. Naphthyl) oder kovalent verknüpft sein können (z.B. Biphenyl), oder eine Kombination von kondensierten und verknüpften Ringen beinhalten.

Bevorzugte aromatische Ringsysteme sind z.B. Phenyl, Biphenyl,

Triphenyl, Naphthyl, Anthracyl, Binaphthyl, Phenanthryl, Dihydro- phenanthryl, Pyren, Dihydropyren, Chrysen, Perylen, Tetracen, Pentacen, Benzpyren, Fluoren und Inden.

Unter einem mono- oder polycylischen heteroaromatischen Ringsystem versteht man im Sinne dieser Erfindung vorzugsweise ein heteroaromatisches Ringsystem mit 5 bis 60 Ringatomen, bevorzugt 5 bis 30,

besonders bevorzugt 5 bis 14 Ringatomen. Das heteroaromatische Ringsystem enthält mindestens ein Heteroatom ausgewählt aus N, O und S (verbleibenden Atome sind Kohlenstoff). Unter einem heteroaromatischen Ringsystem soll zudem ein System verstanden werden, das nicht notwendigerweise nur aromatische oder heteroaromatische Gruppen enthält, sondern in dem auch mehrere aromatische bzw. heteroaromatische Gruppen durch eine kurze nicht-aromatische Einheit (< 10 % der von H verschiedenen Atome, vorzugsweise < 5 % der von H verschiedenen Atome), wie beispielsweise sp3-hybridisierter C, O, N, etc., unterbrochen sein können. Diese heteroaromatischen Ringsysteme können monocyclisch oder polycyclisch sein, d.h. sie können einen Ring (z.B. Pyridyl) oder zwei oder mehr Ringe aufweisen, welche auch kondensiert oder kovalent verknüpft sein können, oder eine Kombination von kondensierten und verknüpften Ringen beinhalten.

Bevorzugte heteroaromatische Ringsysteme sind z.B. 5-gliedrige Ringe wie Pyrrol, Pyrazol, Imidazol, 1 ,2,3-Triazol, 1 ,2,4-Triazol, Tetrazol, Furan, Thiophen, Selenophen, Oxazol, Isoxazol, 1 ,2-Thiazol, 1 ,3-Thiazol, 1 ,2,3- Oxadiazol, 1 ,2,4-Oxadiazol, 1 ,2,5-Oxadiazol, 1 ,3,4-Oxadiazol, 1 ,2,3- Thiadiazol, 1 ,2,4-Thiadiazol, 1 ,2,5-Thiadiazol, 1 ,3,4-Thiadiazol, 6-gliedrige Ringe wie Pyridin, Pyridazin, Pyrimidin, Pyrazin, 1 ,3,5-Triazin, 1 ,2,4- Triazin, 1 ,2,3-Triazin, 1 ,2,4,5-Tetrazin, 1 ,2,3,4-Tetrazin, 1 ,2,3,5-Tetrazin, oder kondensierte Gruppen wie Indol, Isoindol, Indolizin, Indazol,

Benzimidazol, Benzotriazol, Purin, Naphthimidazol, Phenanthrimidazol, Pyridimidazol, Pyrazinimidazol, Chinoxalinimidazol, Benzoxazol,

Naphthoxazol, Anthroxazol, Phenanthroxazol, Isoxazol, Benzothiazol, Benzofuran, Isobenzofuran, Dibenzofuran, Chinolin, Isochinolin, Pteridin, Benzo-5,6-chinolin, Benzo-6,7-chinolin, Benzo-7,8-chinolin,

Benzoisochinolin, Acridin, Phenothiazin, Phenoxazin, Benzopyridazin, Benzopyrimidin, Chinoxalin, Phenazin, Naphthyridin, Azacarbazol, Benzocarbolin, Phenanthridin, Phenanthrolin, Thieno[2,3b]thiophen, Thieno[3,2b]thiophen, Dithienothiophen, Isobenzothiophen, Dibenzo- thiophen, Benzothiadiazothiophen oder Kombinationen dieser Gruppen. Besonders bevorzugt sind Imidazol, Benzimidazol und Pyridin.

Unter den allgemeinen Begriffen„Alkyl(en)",„Cycloalkyl(en)",„Alkyl- silyl(en)", ^Arylsilyl(en)",„Alkylalkoxyalkyl(en)",„Arylalkoxyalkyl(en)", „Alkylthioalkyl(en)",„Alkylensulfon",„Alkylensulfoxid" versteht man

Gruppen, bei denen die Arylgruppe wie vorstehend definiert ist und die Alkylgruppen bzw. Alkylengruppen jeweils unabhängig voneinander 1 bis 12 C-Atome aufweist, wobei ein oder mehrere H-Atome durch F, Cl, Br, I, Alkyl oder Cycloalkyl, wobei ein oder mehrere CH2 durch ein Heteroatom, wie NH, O oder S ersetzt sein können, oder einem aromatischen oder heteroaromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 5 bis 20 aromatischen Ringatomen ersetzt sein können.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Multilayer- Struktur, die eine Schicht, die eine erfindungsgemäße Verbindung der Formel (1) enthält, umfasst.

Unter eine Multilayer-Struktur versteht man in der vorliegenden Erfindung eine Mehrschicht-Struktur aus zwei oder mehr Schichten, die nacheinander vorzugsweise auf einen Glasträger aufgebracht werden. Die Schichten können einzelne erfindungsgemäße Verbindungen enthalten. Es ist bevorzugt, dass die Schichten weitere Verbindungen bzw. Polymere oder Oligomere mit unterschiedlichen Eigenschaften umfassen.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Formulierung, insbesondere eine Lösung, Dispersion oder Emulsion, enthaltend mindestens eine erfindungsgemäße Verbindung nach Formel (1) und mindestens ein Lösungsmittel. Als Lösungsmittel können alle denkbaren eingesetzt werden, die in der Lage sind die erfindungsgemäßen

Verbindungen zu lösen oder mit ihnen eine Suspension zu bilden.

Folgende organische Lösungsmittel sind hierbei - ohne auf die Erfindung beschränkend zu wirken - erfindungsgemäß bevorzugt: Dichlormethan, Trichlormethan, Monochlorbenzol, o-Dichlorbenzol, Tetra hydrofu ran, Anisol, Morpholin, Toluol, o-Xylol, m-Xylol, p-Xylol, 1 ,4-Dioxan, Aceton, Methylethylketon, 1 ,2-Dichlorethan, 1 ,1 ,1-Trichlorethan, 1 ,1 ,2,2-Tetra- chlorethan, Ethylacetat, n-Butylacetat, Dimethylformamid, Dimethyl- acetamid, Dimethylsulfoxid, Tetralin, Decalin, Indan und/oder Mischungen davon.

Die Konzentration der erfindungsgemäßen Verbindung der Formel (1) in der Lösung ist vorzugsweise 0,1 bis 10 Gew.-%, stärker bevorzugt 0,5 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Lösung. Optional umfasst die Lösung auch einen oder mehrere Bindemittel um die Theologischen Eigenschaften der Lösung entsprechend einzustellen, wie beispielsweise in der WO 2005/055248 A1 beschrieben.

Nach dem angemessenen Vermischen und Altern der Lösungen werden diese in eine der folgenden Kategorien eingeteilt:„Vollständige" Lösung, „grenzwertige" Lösung oder unlöslich. Die Grenzlinie zwischen diesen Kategorien wird anhand der Löslichkeitsparameter gezogen. Die entsprechenden Werte können aus der Literatur entnommen werden, wie beispielsweise aus„Crowley, J. D., Teague, G. S. Jr. und Lowe, J. W. Jr., Journal of Paint Technology, 38, No. 496, 296 (1966)".

Lösungsmittelmischungen können auch verwendet werden und werden so identifiziert, wie in„Solvents, W.H. Ellis, Federation of Societies for Coatings Technology, S. 9 bis 10, 1986" beschrieben werden. Solche Verfahren können zu einer Mischung von sogenannten„nicht"- Lösungsmitteln führen, die die Zusammensetzung lösen, obwohl es wünschenswert ist, wenigstens ein wirkliches Lösungsmittel in der

Mischung zu haben.

Eine weitere bevorzugte Form der Formulierung ist eine Emulsion, und stärker bevorzugt eine Miniemulsion, die insbesondere als Heterophasen- systeme hergestellt werden, in denen stabile Nanotröpfchen einer ersten Phase in einer zweiten kontinuierlichen Phase dispergiert werden. Die vorliegende Erfindung betrifft insbesondere eine Miniemulsion, worin die verschiedenen Komponenten der erfindungsgemäßen Verbindung entweder in der gleichen Phase oder in verschiedenen Phasen angeordnet sind. Bevorzugte Verteilungen sind die Folgenden:

1) Die Mehrzahl aller erfindungsgemäßen Verbindungen und die

Mehrzahl aller funktionalen Verbindungen befinden sich in der kontinuierlichen Phase;

2) Die Mehrzahl aller erfindungsgemäßen Verbindungen befindet sich in Nanotröpfchen und die Mehrzahl aller weiteren funktionalen Verbindungen, wie zum Beispiel die Hostverbindung, befindet sich in der kontinuierlichen Phase.

Sowohl eine Miniemulsion, worin die kontinuierliche Phase eine polare Phase ist, als auch eine inverse Miniemulsion, worin die kontinuierliche Phase eine nicht polare Phase ist, können in der vorliegenden Erfindung verwendet werden. Die bevorzugte Form ist eine Miniemulsion. Um die kinetische Stabilität der Emulsion zu erhöhen, können auch Tenside beigemischt werden. Die Wahl der Lösungsmittel für zweiphasige Systeme, der Tenside und der Verarbeitung zu einer stabilen Miniemulsion sollten für einen Fachmann auf diesem Gebiet auf Basis seinen Fachwissens oder durch zahlreiche Veröffentlichungen bekannt sein, wie zum Beispiel ein umfassender Artikel von Landfester in Annu. Rev, Mater. Res. (06), 36, S. 231.

Zur Verwendung von sogenannten Dünnschichten in elektronischen oder optoelektronischen Vorrichtungen kann die erfindungsgemäße Verbindung oder eine Formulierung dieser durch ein entsprechend geeignetes

Verfahren abgeschieden werden. Flüssigbeschichtung von Vorrichtungen, wie zum Beispiel von OLEDs, ist wünschenswerter als Vakuumabschei- dungstechniken. Abscheidungsverfahren aus Lösung sind besonders bevorzugt. Bevorzugte Abscheidungstechniken schließen, ohne die

Erfindung entsprechend einzuschränken, Tauchbeschichtung, Spin- coating, Tintenstrahl-Druck,„Letter-press"-Druck,„Screenprinting",„Doctor Blaid' -Beschichten,„Rollerprinting",„Reverse-Rollerprinting", Offset-Lithographie, flexographisches Drucken,„Webprinting", Sprühbeschichten, Pinselbeschichten oder„Padprinting" und„Slot-die coating" ein. Tinten- strahldruck ist besonders bevorzugt und es ermöglicht die Herstellung von hochauflösenden Displays.

Die erfindungsgemäßen Lösungen können auf vorgefertigte Vorrichtungssubstrate mithilfe von Tintenstrahldruck oder durch Mikroverabreichung aufgebracht werden. Bevorzugt werden hierzu industrielle piezoelektrische

Druckköpfe, wie von Aprion, Hitachie-Koki, Inkjet Technology, On Target Technology, Picojet, Spectra, Trident, Xaar verwendet werden, um die organischen Halbleiterschichten auf ein Substrat aufzubringen. Zusätzlich können auch halbindustrielle Druckköpfe, wie solche von Brother, Epson, Konika, Seiko Instruments, Toshiba TEC oder eindüsige Mikroverab- reichungsgeräten, wie sie zum Beispiel von Mikrodrop und Mikrofab hergestellt werden, verwendet werden.

Damit die erfindungsgemäße Verbindung durch Tintenstrahl-Druck oder Mikroverabreichung aufgebracht werden kann, sollte sie zunächst in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst werden. Die Lösungsmittel müssen die oben genannten Anforderungen erfüllen und dürfen nicht irgendwelche nachteiligen Wirkungen auf den ausgewählten Druckkopf haben.

Zusätzlich sollten die Lösungsmittel einen Siedepunkt von über 100°C, vorzugsweise über 140°C und stärker bevorzugt über 150°C haben, um Verarbeitungsprobleme zu vermeiden, die durch das Austrocken der Lösung im Inneren des Druckkopfes hervorgerufen werden. Neben den oben genannten Lösungsmitteln sind auch die folgenden Lösungsmittel geeignet: Substituierte und nicht substituierte Xylolderivate, D1-C1-2- Alkyl- formamide, substituierte und nicht substituierte Anisole und andere

Phenoletherderivate, substituierte Heterozyklen, wie substituierte Pyridine, Pyrapsine, Pyrimidine, Pyrrolidinone, substituierte und nicht substituierte N, N-Di-Ci-2-Alkylaniline und andere fluorierte oder chlorierte Aromaten.

Ein bevorzugtes Lösungsmittel für die Ablagerung der erfindungsgemäßen Verbindung durch Tintenstrahl-Druck umfasst ein Benzolderivat, das einen durch einen oder mehrere Substituenten substituierten Benzolring aufweist, worin die Gesamtzahl der Kohlenstoffatome des einen oder der mehreren Substituenten wenigstens drei ist. So kann zum Beispiel das Benzolderivat mit einer Propylgruppe oder drei Methylgruppen substituiert sein, wobei in jedem Fall die Gesamtanzahl der Kohlenstoffatome wenigstens drei sein muss. Ein solches Lösungsmittel ermöglicht die Bildung einer Tintenstrahl-Flüssigkeit, die das Lösungsmittel mit der erfindungsgemäßen Verbindung umfasst, und vermindert oder verhindert das Verkleben der Düsen und die Trennung der Komponenten während dem Aufsprühen. Das/die Lösungsmittel kann/können (ein) solche(s) sein,

das/die aus der folgenden Beispielsliste ausgewählt wird/werden: Dode- cylbenzol, 1-Methyl-4-tert-butylbenzol, Terpineollimonen, Isodurol,

Terpinolen, Cymol und Dethylbenzol. Das Lösungsmittel kann auch eine Lösungsmittelmischung aus zwei oder mehr Lösungsmittel sein, wobei jedes der Lösungsmittel vorzugsweise einen Siedepunkt von größer 100 °C, stärker bevorzugt größer 140 °C aufweist. Solche Lösungsmittel fördern die Filmbildung der abgelagerten Schicht und vermindern

Schichtfehler.

Die Tintenstrahl-Flüssigkeit, (das heißt eine Mischung vorzugsweise aus Lösungsmittel(n), Bindemittel und der erfindungsgemäßen Verbindung) weist vorzugsweise eine Viskosität bei 20°C von 1 bis 100 mPa-s, stärker bevorzugt 1 bis 50 mPa-s und am stärksten bevorzugt 1 bis 30 mPa-s auf.

Die erfindungsgemäße Verbindung oder Formierung kann zusätzlich ein oder mehrere weitere Komponenten wie zum Beispiel oberflächenaktive Substanzen, Gleitmittel, Benetzungsmittel, Dispergiermittel, wasserabweisende Mittel, Haftmittel, Fließverbesserer, Antischäumungsmittel, Luftabscheidungsmittel, Verdünnungsmittel, die reaktive oder nicht reaktive Substanzen sein können, Hilfsmittel, Farbmittel, Farbstoffe oder Pigmente, Sensibilisatoren, Stabilisatoren oder Inhibitoren umfassen.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der oben genannten erfindungsgemäßen Verbindungen in einer der unten genannten elektronischen oder optoelektronischen Vorrichtung, wie einer organischen Elektrolumineszenzvorrichtung, insbesondere einer organischen Licht-emittierenden Diode. Die erfindungsgemäßen Verbindungen sind dabei bevorzugt als oder in einer elektrolumineszierende(n) Schicht ausgebildet. Eine Schicht wird vorzugsweise gebildet, indem eine erfindungsgemäße Formulierung auf einen Träger aufgebracht und anschließend das Lösungsmittel entfernt wird.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der oben genannten erfindungsgemäßen Verbindungen in einer organischen Elektrolumineszenzvorrichtung. Die erfindungsgemäßen Verbindungen sind dabei bevorzugt als oder in einer elektrolumineszierende(n) Schicht

ausgebildet. Eine Schicht wird vorzugsweise gebildet, indem eine erfindungsgemäße Formulierung auf einen Träger aufgebracht und anschließend das Lösungsmittel entfernt wird.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine elektronische Vorrichtung enthaltend ein(e) erfindungsgemäße Verbindung oder

Formulierung.

Geeignete Matrixmaterialien in elektronischen Vorrichtungen sind dem Fachmann bekannt und können im Sinne der vorliegenden Erfindung verwendet werden. Als geeignete Matrixmaterialien in elektronischen Vorrichtungen für Verbindungen der Formel (1) eignen sich bspw. CBP (Ν,Ν-Biscarbazolylbiphenyl), Carbazolderivate (z. B. gemäß

WO 2005/039246, US 2005/0069729, JP 2004/288381 , EP 1205527 oder WO 2008/086851), Azacarbazole (z. B. gemäß EP 1617710, EP 1617711 , EP 1731584, JP 2005/347160), Ketone (z. B. gemäß WO 2004/093207 oder gemäß DE 102008033943), Phosphinoxide, Sulfoxide und Sulfone (z. B. gemäß WO 2005/003253), Oligophenylene, aromatische Amine (z. B. gemäß US 2005/0069729), bipolare Matrixmaterialien (z. B. gemäß

WO 2007/137725), Silane (z. B. gemäß WO 2005/111172), 9,9-Diaryl- fluorenderivate (z. B. gemäß DE 102008017591), Azaborole oder

Boronester (z. B. gemäß WO 2006/117052), Triazin-Derivate (z. B. gemäß DE 102008036982), Indolocarbazolderivate (z. B. gemäß

WO 2007/063754 oder WO 2008/056746), Indenocarbazolderivate (z. B. gemäß der nicht offen gelegten Anmeldung DE 102009023155.2 und DE 102009031021.5), Diazaphospholderivate (z. B. gemäß der nicht offen gelegten Anmeldung DE 102009022858.6), Triazol-Derivate, Oxazole und Oxazol-Derivate, Imidazol-Derivate, Polyarylalkan-Derivate, Pyrazolin- Derivate, Pyrazolon-Derivate, Distyrylpyrazin-Derivate, Thiopyrandioxid- Derivate, Phenylendiamin-Derivate, tertiäre aromatische Amine, Styryl- amine, Amino-substituierte Chalcon-Derivate, Indole, Hydrazon-Derivate, Stilben-Derivate, Silazan-Derivate, aromatische Dimethyliden-Verbin- dungen, Carbodiimid-Derivate, Metallkomplexe von 8-Hydroxychinolin- Derivaten wie z.B. AIQ3, die 8-Hydroxychinolin-Komplexe können auch Triarylaminophenol-Liganden enthalten (US 2007/0134514 A1),

Metallkomplex-Polysilan-Verbindungen sowie Thiophen-, Benzothiophen- und Dibenzothiophen-Derivate.

Die Materialien können als Reinmaterialien oder gedopt verwendet werden wie z.B. CBP intrinsisch oder gedopt mit BczVBi (= 4,4'-(Bis(9-ethyl-3- carbazovinylen)-1 , 1 '-biphenyl).

Es ist weiterhin bevorzugt, Mischungen aus zwei oder mehreren der oben genannten Matrixmaterialien zu verwenden, insbesondere Mischungen aus einem elektronentransportierenden Material und einem lochtrans- portierenden Material.

Beispiele für bevorzugte Carbazolderivate sind mCP (= 1 ,3-N,N-dicarba- zol-benzol (= 9,9'-(1 ,3-Phenylen)bis-9H-carbazol), Formel (295),

US 2005/0249976), CDBP (= 9,9'-(2,2'-Dimethyl[1 ,1'-biphenyl]-4,4'- diyl)bis-9H-carbazol), 1 ,3-Bis(N,N'-dicarbazol)benzol (= 1,3-Bis(carbazol-9- yl)benzol), PVK (Polyvinylcarbazol), 3,5-Di(9H-carbazol-9-yl)biphenyl sowie die weiteren, unten abgebildeten Verbindungen mit den Formel (296) bis (299) (s. auch US 2007/0128467, US 2007/0128467).

Formel (296)

Formel (299)

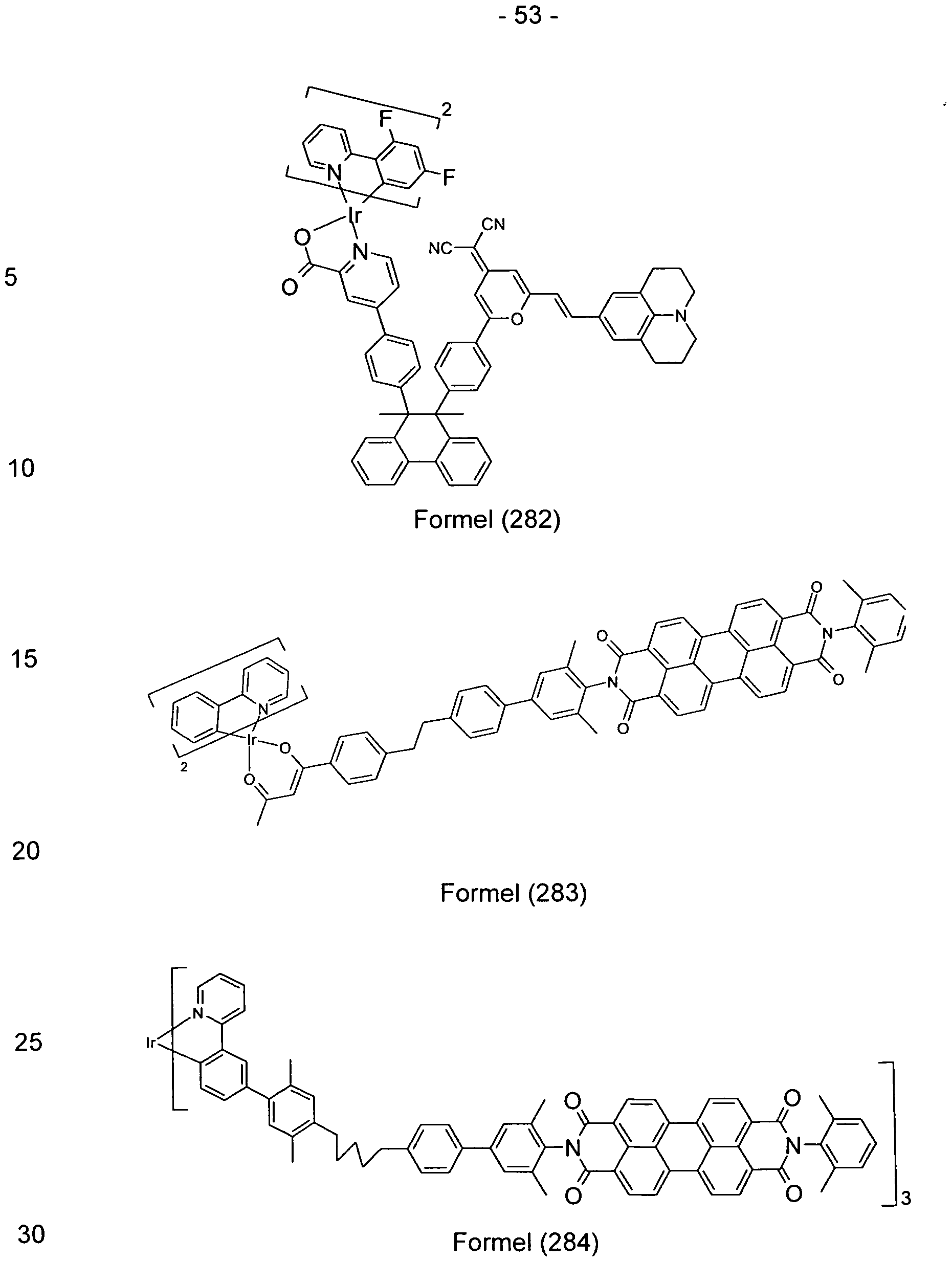

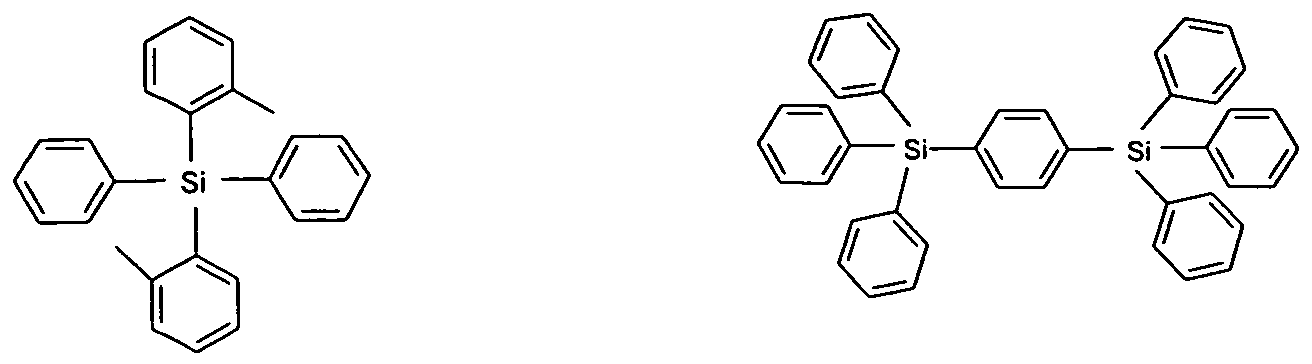

Weitere bevorzugte Matrixmaterialien im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Si-Tetraarylewie sie bspw. in US 004/209115, US 2004/0209116 US 2007/0087219, US 2007/0087219 und H. Gilman, E.A. Zuech, Chemistry&lndustry (London, United Kingdom), 1960, 120 offenbart sind, besonders bevorzugt hierbei sind die Verbindungen der Formeln (300) bis (307).

Formel (301)

Formel (302) Formel (303)

Formel (304) Formel (305)

Besonders bevorzugte Matrixmaterialien für phosphoreszierende Dotanden sind Verbindungen in EP 652273, DE 102009022858.6,

DE 102009023155.2, WO 2007/063754 und WO 2008/056746, insbesondere die Verbindungen der Formeln (308) bis (311).

Formel (310) Formel (311)

Die elektronische Vorrichtung ist vorzugsweise eine organische Elektro- lumineszenzvorrichtung, enthaltend vorzugsweise eine Kathode, eine Anode und mindestens eine organische Schicht, wobei die organische Schicht die erfindungsgemäße Verbindung oder Formulierung enthält.

Wie eben ausgeführt ist die organische Schicht, die die erfindungsgemäße Verbindung oder Formulierung enthält, vorzugsweise die emittierende Schicht. Die organische Elektrolumineszenzvorrichtung kann darüber hinaus weitere Schichten enthalten, ausgewählt aus jeweils einer oder mehrerer Lochinjektionsschichten, Lochtransportschichten, Lochblockierschichten, Elektronentransportschichten, Elektroneninjektionsschichten, Elektronenblockierschichten, Ladungserzeugungsschichten und/oder Schichten, welche organische oder anorganische P/N-Übergänge erzeugen. Die elektrolumineszierende Vorrichtung kann darüber hinaus weitere emittierende Schichten enthalten. Vorzugsweise sind zwischen

zwei emittierenden Schichten sogenannte Interlayer eingebracht, welche beispielsweise eine Excitonen-blockierende Funktion aufweisen. Es sei aber darauf hingewiesen, dass nicht notwendigerweise jede dieser

Schichten vorhanden sein muss.

Die organische Elektroiumineszenzvornchtung weist vorzugsweise eine planare Form auf und/oder ist Faser-förmig.

Unter einer Faser im Sinne der vorliegenden Erfindung wird jede Form verstanden, in dem das Verhältnis zwischen Länge zu Durchmesser größer oder gleich 10:1 , bevorzugt 100:1 ist, wobei es auf die Form des Querschnitts entlang der Längenachse nicht ankommt. Der Querschnitt entlang der Längenachse kann demnach bspw. rund, oval, dreieckig, viereckig oder polygonal sein. Lichtemittierende Faser weisen bevorzugte Eigenschaften hinsichtlich ihrer Verwendung auf. So eignen sie sich u.a. fir die Anwendung im Bereich der therapeutischen und/oder kosmetischen Phototherapie. Weitere Einzelheiten hierzu sind im Stand der Technik beschrieben (bspw. in US 6538375, US 2003/0099858, Brenndan

O'Connor et al. (Adv. Mater. 2007, 19, 3897-3900 und der nicht offengelegte Patentanmeldung EP 10002558.4).

Wenn die organische Elektroiumineszenzvornchtung mehrere emittierende Schichten enthält, wobei mindestens eine emittierende Schicht die erfindungsgemäße Verbindung aufweist, weisen diese mehreren

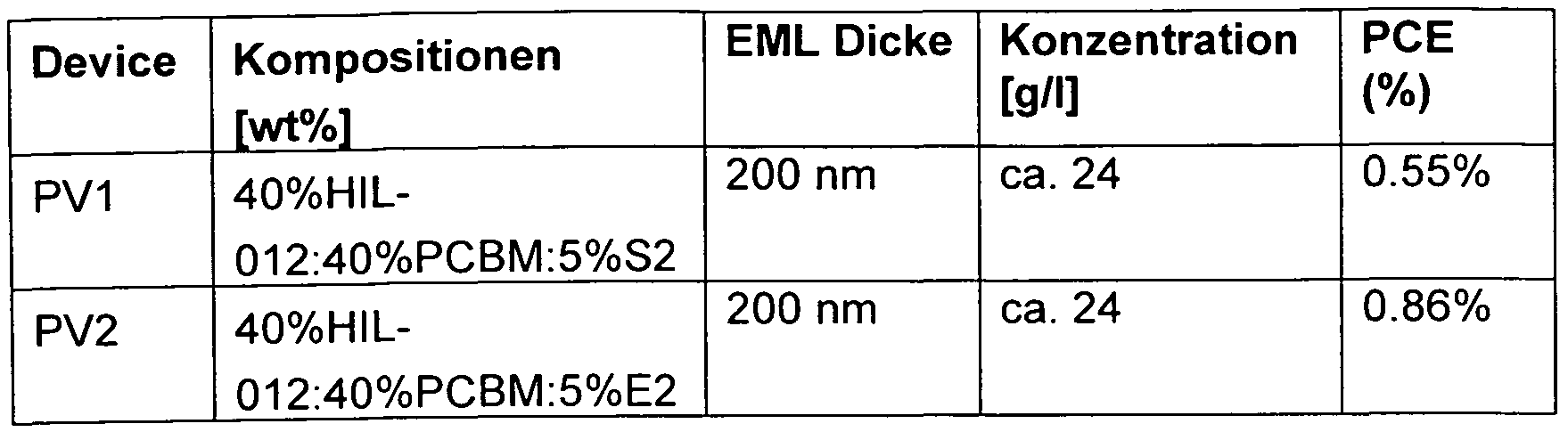

Schichten bevorzugt insgesamt mehrere Emissionsmaxima zwischen 380 nm und 750 nm auf, so dass insgesamt weiße Emission resultiert, d.h. in den emittierenden Schichten werden verschiedene emittierende