JP6991808B2 - 光学系及び撮像装置 - Google Patents

光学系及び撮像装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6991808B2 JP6991808B2 JP2017180873A JP2017180873A JP6991808B2 JP 6991808 B2 JP6991808 B2 JP 6991808B2 JP 2017180873 A JP2017180873 A JP 2017180873A JP 2017180873 A JP2017180873 A JP 2017180873A JP 6991808 B2 JP6991808 B2 JP 6991808B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- transmittance

- optical system

- optical

- wavelength

- transmittance distribution

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Lenses (AREA)

Description

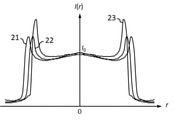

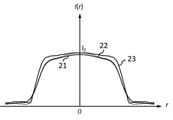

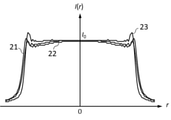

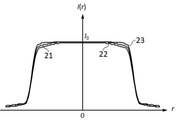

0.6≦r2/ra≦0.9 (1)

0.1≦(r3-r1)/ra (2)

なる条件式を満たすことを特徴とする。

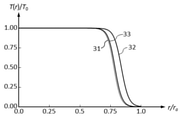

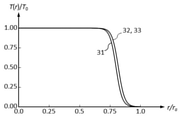

r2G/ra<r2R/ra または r2G/ra<r2B/ra (3)

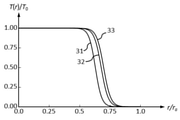

ただし、r2Rを赤色の波長に対する透過率が最大透過率の5割となる距離、r2Gを緑色の波長に対する透過率が最大透過率の5割となる距離、r2Bを青色の波長に対する透過率が最大透過率の5割となる距離とする。つまり、r2Rは光学素子において赤色の波長に対する透過率が最大値の0.5倍の値となる位置の径方向における光軸からの距離、r2Gは光学素子において緑色の波長に対する透過率が最大値の0.5倍の値となる位置の径方向における光軸からの距離、r2Bは光学素子において青色の波長に対する透過率が最大値の0.5倍の値となる位置の径方向における光軸からの距離である。

8mm≦f/Fno≦70mm (4)

条件式(4)は撮影レンズの入射瞳径に関する式である。条件式(4)の下限値を下回ると撮像面上での1つ1つの焦点外れ像が占める領域が小さくなりすぎる。このとき焦点外れ像に与える透過率分布が撮像面上であまりにも小さくなるため、透過率分布素子による焦点外れ像を改良する効果が低減する。そもそも焦点外れ像が小さいために汚い焦点外れ像が撮影時に問題となりにくい。条件式(4)の上限値を上回ると焦点外れ像が大きくなり、撮像面上での1つ1つの焦点外れ像が占める領域が大きくなりすぎる。エッジの効いた焦点外れ像は撮影レンズ系の収差に対応して形成されるが、条件式(4)の上限値を上回るような大きい焦点外れ像では収差が焦点外れ像の光量分布に与える影響が小さくなるため、汚い焦点外れ像が撮影時に問題となりにくい。条件式(4)はさらに好ましくは次の(4a)のように設定するのが良い。

10mm≦f/Fno≦65mm (4a)

前記撮影レンズの半画角ωは以下の条件式(5)を満たすことが好ましい。

9°≦ω≦45° (5)

条件式(5)は撮影レンズの半画角に関する式である。エッジの効いた焦点外れ像は撮影レンズ系の収差に対応して形成されるが、条件式(5)の下限値を下回るような撮影レンズ系では焦点外れ像の光量分布を悪化させる収差を設計で抑えやすい。そのため、そもそも汚い焦点外れ像が生じにくく、透過率分布素子の効果が低減する。なお、条件式(5)の下限値を満たす場合は、撮影レンズのパースによる背景圧縮効果のために、背景に小さい点状または細い線状の光源や被写体が生じやすい。このような被写体は焦点外れ像の輪郭が目立ちやすく、透過率分布素子の効果がより有効である。条件式(5)の上限値を上回ると、軸外光束における口径食がひどくなる。このとき軸上光束及び軸外光束に焦点外れ像の改良効果を同時に与えることが困難になるため、好ましくない。

[数値実施例1]

単位 mm

面データ

面番号 r d nd vd 有効径

1 ∞ 2.00 42.78

2 57.520 5.50 1.77250 49.6 38.04

3 395.282 2.80 36.09

4 ∞ -1.60 33.81

5 25.921 5.00 1.83481 42.7 31.97

6 43.002 1.20 29.70

7 59.016 2.00 1.64769 33.8 29.56

8 17.697 9.00 25.24

9(絞り) ∞ 0.00 24.55

10 ∞ 0.50 1.51633 64.1 24.55

11 ∞ 6.00 24.55

12 -19.448 2.00 1.80518 25.4 24.15

13 280.464 6.50 1.75700 47.8 28.14

14 -37.481 0.20 29.83

15 -74.530 4.50 1.88300 40.8 30.67

16 -30.712 -0.80 31.22

17 ∞ 1.00 30.14

18 124.396 3.00 1.80400 46.6 29.66

19 -111.454 0.00 30.02

20 ∞ 0.00 30.32

21 ∞ (可変) 30.32

像面 ∞

各種データ

ズーム比 1.00

焦点距離 52.43

Fナンバー 1.49

画角 22.42

像高 21.64

レンズ全長 88.51

BF 39.71

d21 39.71

入射瞳位置 30.97

射出瞳位置 -33.10

前側主点位置 45.65

後側主点位置 -12.71

ズームレンズ群データ

群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置

1 1 52.43 48.80 45.65 -12.71

単レンズデータ

レンズ 始面 焦点距離

1 1 86.53

2 5 68.99

3 7 -39.78

4 10 0.00

5 12 -22.52

6 13 44.06

7 15 56.44

8 18 73.53

[数値実施例2]

単位 mm

面データ

面番号 r d nd vd 有効径

1 ∞ 2.00 42.78

2 57.520 5.50 1.77250 49.6 38.04

3 395.282 2.80 36.09

4 ∞ -1.60 33.81

5 25.921 5.00 1.83481 42.7 31.97

6 43.002 1.20 29.70

7 59.016 2.00 1.64769 33.8 29.56

8 17.697 9.00 25.24

9(絞り) ∞ 6.50 24.55

10 -19.448 2.00 1.80518 25.4 24.15

11 280.464 6.50 1.75700 47.8 28.14

12 -37.481 0.20 29.83

13 -74.530 4.50 1.88300 40.8 30.67

14 -30.712 -0.80 31.22

15 ∞ 1.00 30.14

16 124.396 3.00 1.80400 46.6 29.66

17 -111.454 0.00 30.02

18 ∞ 0.00 30.32

19 ∞ (可変) 30.32

像面 ∞

各種データ

ズーム比 1.00

焦点距離 52.50

Fナンバー 1.49

画角 22.40

像高 21.64

レンズ全長 88.49

BF 39.69

d19 39.69

入射瞳位置 30.97

射出瞳位置 -33.78

前側主点位置 45.96

後側主点位置 -12.81

ズームレンズ群データ

群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置

1 1 52.50 48.80 45.96 -12.81

単レンズデータ

レンズ 始面 焦点距離

1 1 86.53

2 5 68.99

3 7 -39.78

4 10 -22.52

5 11 44.06

6 13 56.44

7 16 73.53

[数値実施例3]

単位 mm

面データ

面番号 r d nd vd 有効径

1 106.149 9.00 1.48749 70.2 67.53

2 -290.997 0.50 66.86

3 51.244 9.50 1.49700 81.5 59.18

4 231.499 3.00 57.79

5 -630.036 3.50 1.83400 37.2 57.25

6 93.250 2.50 53.57

7 60.005 8.00 1.49700 81.5 52.05

8 -624.746 0.50 51.23

9 29.265 3.20 1.71736 29.5 42.22

10 24.308 12.50 37.88

11(絞り) ∞ (可変) 35.40

12 -2278.322 4.50 1.84666 23.9 33.80

13 -55.787 2.00 1.72000 50.2 33.04

14 41.821 4.00 29.79

15 ∞ 0.50 1.51633 64.1 29.50

16 ∞ 0.00 29.42

17 ∞ (可変) 29.42

18 -30.566 2.50 1.74077 27.8 25.98

19 196.247 8.50 1.77250 49.6 28.59

20 -39.608 0.50 31.93

21 106.631 6.00 1.83400 37.2 35.15

22 -195.173 (可変) 35.74

像面 ∞

各種データ

ズーム比 1.00

焦点距離 133.12

Fナンバー 2.06

画角 9.23

像高 21.64

レンズ全長 154.90

BF 54.23

d11 2.28

d17 17.69

d22 54.23

入射瞳位置 74.83

射出瞳位置 -89.01

前側主点位置 84.24

後側主点位置 -78.89

ズームレンズ群データ

群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置

1 1 93.89 52.20 -8.11 -44.04

2 12 -65.39 11.00 3.68 -4.24

3 18 82.08 17.50 17.56 10.42

単レンズデータ

レンズ 始面 焦点距離

1 1 160.74

2 3 130.14

3 5 -97.18

4 7 110.58

5 9 -273.90

6 12 67.48

7 13 -32.92

8 15 0.00

9 18 -35.53

10 19 43.34

11 21 83.44

[数値実施例4]

単位 mm

面データ

面番号 r d nd vd 有効径

1 ∞ 1.50 54.03

2 79.773 2.00 1.60311 60.6 46.37

3 28.865 8.00 39.23

4 117.212 4.00 1.77250 49.6 37.77

5 -212.879 (可変) 36.80

6 84.814 1.50 1.48749 70.2 24.71

7 19.679 10.00 21.16

8 22.595 3.50 1.91082 35.3 14.46

9 -45.147 1.00 1.73800 32.3 13.37

10 26.917 3.50 12.87

11(絞り) ∞ (可変) 12.80

12 111.141 1.50 1.72916 54.7 12.69

13 -73.101 (可変) 12.63

14 -13.184 1.50 1.74000 28.3 12.65

15 -132.829 4.50 1.69680 55.5 15.15

16 -17.844 0.80 17.62

17* -53.671 3.20 1.58313 59.4 19.54

18 -18.948 0.00 20.58

19 ∞ (可変) 22.26

像面 ∞

非球面データ

第17面

K = 0.00000e+000 A 4=-2.50000e-005 A 6= 4.20000e-008 A 8=-6.00000e-010 A10= 2.00000e-012

各種データ

ズーム比 1.00

焦点距離 28.50

Fナンバー 2.85

画角 37.20

像高 21.64

レンズ全長 99.00

BF 38.00

d 5 7.00

d11 4.00

d13 3.50

d19 38.00

入射瞳位置 28.63

射出瞳位置 -29.20

前側主点位置 45.04

後側主点位置 9.50

ズームレンズ群データ

群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置

1 1 -528.68 15.50 -39.98 -57.63

2 6 374.88 19.50 48.86 38.18

3 12 60.69 1.50 0.53 -0.35

4 14 61.47 10.00 17.07 15.27

単レンズデータ

レンズ 始面 焦点距離

1 1 -76.12

2 4 98.37

3 6 -52.96

4 8 16.95

5 9 -22.72

6 12 60.69

7 14 -19.88

8 15 29.12

9 17 48.58

以下の表1及び2に数値実施例1~4の透過率分布素子に付与した透過率分布形状に対する各条件式の数値を示す。なお、表2における条件式(5)の数値の単位は度(°)である。

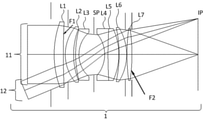

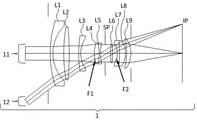

F1、F2 透過率分布素子、

Claims (9)

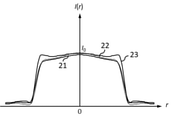

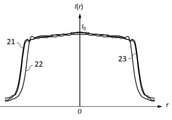

- 径方向において光軸から離れるにしたがって透過率が減少する第1の領域を含む光学素子を有する光学系であって、

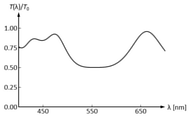

前記第1の領域における透過率の変化のしかたは、入射光の波長によって異なり、

前記光学素子の有効径をra、前記第1の領域において、透過率が最大値の0.9倍の値となる位置の径方向における前記光軸からの距離をr1、透過率が最大値の0.5倍となる位置の径方向における前記光軸からの距離をr2、透過率が最大値の0.1倍となる位置の径方向における前記光軸からの距離をr3とするとき、波長650nm、波長550nm、及び波長450nmの夫々に対して

0.6≦r2/ra≦0.9

0.1≦(r3-r1)/ra

なる条件式を満たし、

前記第1の領域において、波長650nmに対する透過率が最大値の0.5倍の値となる位置の径方向における前記光軸からの距離をr 2R 、波長550nmに対する透過率が最大値の0.5倍の値となる位置の径方向における前記光軸からの距離をr 2G 、波長450nmに対する透過率が最大値の0.5倍の値となる位置の径方向における前記光軸からの距離をr 2B とするとき、

r 2G /r a <r 2R /r a

r 2G /r a <r 2B /r a

なる条件式の何れかを満たすことを特徴とする光学系。 - 前記光学素子は、前記第1の領域よりも前記光軸に近く、かつ波長650nm、波長550nm、及び波長450nmの夫々に対する透過率が一定である第2の領域を含むことを特徴とする請求項1に記載の光学系。

- 前記第1の領域における波長650nm、波長550nm、及び波長450nmの夫々に対する透過率は、径方向において前記光軸から離れるにしたがって不連続に減少することを特徴とする請求項1または2に記載の光学系。

- 無限遠にフォーカスしたときの、前記光学系の焦点距離をf、開放F値をFnoとするとき、

8mm≦f/Fno≦70mm

なる条件式を満たすことを特徴とする請求項1乃至3の何れか一項に記載の光学系。 - 無限遠にフォーカスしたときの、前記光学系の焦点距離をf、開放F値をFnoとするとき、

10mm≦f/Fno≦65mm

なる条件式を満たすことを特徴とする請求項1乃至4の何れか一項に記載の光学系。 - 前記光学系の半画角をωとするとき、

9°≦ω≦45°

なる条件式を満たすことを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の光学系。 - 前記光学素子は、光軸方向において絞りと同じ位置に配置されていることを特徴とする請求項1乃至6の何れか一項に記載の光学系。

- 前記光学素子は、光軸方向において絞りとは異なる位置に配置されていることを特徴とする請求項1乃至6の何れか一項に記載の光学系。

- 請求項1乃至8の何れか一項に記載の光学系と、該光学系からの光を受光する受光素子とを有することを特徴とする撮像装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017180873A JP6991808B2 (ja) | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 光学系及び撮像装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017180873A JP6991808B2 (ja) | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 光学系及び撮像装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2019056780A JP2019056780A (ja) | 2019-04-11 |

| JP2019056780A5 JP2019056780A5 (ja) | 2020-11-12 |

| JP6991808B2 true JP6991808B2 (ja) | 2022-02-03 |

Family

ID=66106370

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2017180873A Expired - Fee Related JP6991808B2 (ja) | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 光学系及び撮像装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6991808B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN111239983B (zh) * | 2020-03-24 | 2022-06-14 | 南京理工大学 | 一种高成像质量的广角摄影镜头 |

| CN117250736B (zh) * | 2023-11-17 | 2024-01-26 | 南京信息工程大学 | 一种大像面高分辨率宽光谱星敏感器光学系统 |

| CN119045268B (zh) * | 2024-10-18 | 2025-10-17 | 峰米(重庆)创新科技有限公司 | 照明系统及投影设备 |

Citations (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2016145862A (ja) | 2015-02-06 | 2016-08-12 | キヤノン株式会社 | 光学系および光学機器 |

-

2017

- 2017-09-21 JP JP2017180873A patent/JP6991808B2/ja not_active Expired - Fee Related

Patent Citations (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2016145862A (ja) | 2015-02-06 | 2016-08-12 | キヤノン株式会社 | 光学系および光学機器 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2019056780A (ja) | 2019-04-11 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6489857B2 (ja) | 光学系および光学機器 | |

| JP6849350B2 (ja) | 光学系およびそれを有する光学機器 | |

| JP4294299B2 (ja) | ズームレンズ及びそれを用いた電子撮像装置 | |

| JP5840486B2 (ja) | 結像光学系 | |

| JP3920655B2 (ja) | ズームレンズ及びそれを用いた撮像装置 | |

| WO2016021228A1 (ja) | 結像光学系及びそれを備えた光学装置 | |

| CN111751965B (zh) | 变焦透镜和具有变焦透镜的成像装置 | |

| US20160341973A1 (en) | Image pickup optical system and image pickup apparatus | |

| JP6404795B2 (ja) | ズームレンズおよび撮像装置 | |

| JP2006162829A (ja) | 広角撮像レンズ及び撮像装置 | |

| CN118732231B (zh) | 光学镜头 | |

| JP2006010895A (ja) | 3群ズームレンズ | |

| JP5921287B2 (ja) | 撮像装置 | |

| WO2016194110A1 (ja) | 単焦点光学系及びそれを備えた光学装置 | |

| JP2004004533A (ja) | ズームレンズとそれを用いた電子撮像装置 | |

| JP6991808B2 (ja) | 光学系及び撮像装置 | |

| JP6742807B2 (ja) | 撮影光学系および撮像装置 | |

| JP7030536B2 (ja) | 撮像光学系および撮像装置 | |

| JP2019200248A (ja) | 光学系およびそれを有する撮像装置 | |

| JP2012047869A (ja) | リアコンバーターレンズ及びそれを有する撮影光学系 | |

| JP4007789B2 (ja) | 電子撮像装置 | |

| JP7443046B2 (ja) | ズームレンズ及びそれを有する撮像装置 | |

| JP4817551B2 (ja) | ズームレンズ | |

| JP6821365B2 (ja) | 光学系およびそれを有する光学機器 | |

| JP7000138B2 (ja) | 光学系及びそれを有する撮像装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200911 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20200911 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20210616 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20210629 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210819 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20211109 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20211208 |

|

| R151 | Written notification of patent or utility model registration |

Ref document number: 6991808 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |