以下、本開示の実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の実施形態において、先行する実施形態で説明した事項と同一もしくは均等である部分には、同一の参照符号を付し、その説明を省略する場合がある。また、実施形態において、構成要素の一部だけを説明している場合、構成要素の他の部分に関しては、先行する実施形態において説明した構成要素を適用することができる。以下の実施形態は、特に組み合わせに支障が生じない範囲であれば、特に明示していない場合であっても、各実施形態同士を部分的に組み合わせることができる。

(第1実施形態)

本実施形態について、図1〜図7を参照して説明する。本実施形態では、本開示の送風機10を車両に搭載される車両用空調装置に適用した例について説明する。車両用空調装置は、車室内の最前部のインストルメントパネルの内側に配置されている。車両用空調装置は、車室外と車室内から吸い込んだ空気を区別して車室内に吹き出すことが可能な内外気二層式の空調装置として構成されている。車両用空調装置は、車室内空気である内気を第1流体とし車室外空気である外気を第2流体として、外気を車両の窓ガラスの内側に向けて吹き出しつつ、内気を車室内で循環させる内外気二層モードを実施可能となっている。車両用空調装置は、本開示の送風機10に加えて、図示しない内外気切替箱および温度調整ユニットを備えている。

内外気切替箱は、外気および内気を取り入れるものである。本実施形態の内外気切替箱は、送風機10の空気流れ上流側に接続されている。内外気切替箱は、外気を導入するための外気導入口、内気を導入するための内気導入口が形成されており、各導入口の開口面積を内外気ドアによって調整することで、内気と外気との導入量を調整可能になっている。

内外気切替箱には、外気および内気を区別して導入可能なように、複数の空気通路が設定されている。この複数の空気通路は、温度または湿度等の性質の異なる空気が混ざり合うことなく流れるように仕切板によって仕切られている。

続いて、温度調整ユニットは、車室内に吹き出す空気の温度を調整するものである。本実施形態の温度調整ユニットは、送風機10の空気流れ下流側に接続されている。温度調整ユニットは、空気を冷却する冷却用熱交換器、空気を加熱する加熱用熱交換器を含んで構成されている。冷却用熱交換器としては、例えば、蒸気圧縮式の冷凍サイクルの蒸発器が採用されている。また、加熱用熱交換器としては、例えば、エンジン冷却水を放熱させるヒータコアが採用されている。

また、温度調整ユニットには、車両の窓ガラスの内側に向けて空気を吹き出すデフロスタ吹出口、車室内の乗員の上半身側に向けて空気を吹き出すフェイス吹出口、および車室内の乗員の下半身側に向けて空気を吹き出すフット吹出口等が設けられている。

車両用空調装置は、内外気切替箱と温度調整ユニットとの間に、送風機10が配置されている。送風機10は、内気を第1流体とし、外気を第2流体として、内気と外気を区別して送風することが可能に構成されている。

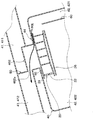

図1および図2に示すように、送風機10は、遠心ファン20、遠心ファン20を駆動する電動モータ30、遠心ファン20が収容されるケーシング40を含んで構成されている。

遠心ファン20は、ファン軸心CLを中心に回転することで、ファン軸心CLの軸方向DRaの一方側から吸い込んだ空気をファン軸心CLから遠ざかる方向に吹き出すファンである。遠心ファン20は、遠心ファン20の中でも静圧が高いといった特性を有するターボファンで構成されている。なお、遠心ファン20は、ターボファンに限らず、ラジアルファンやシロッコファンで構成されていてもよい。

ここで、軸方向DRaは、ファン軸心CLに沿って延びる方向である。また、遠心ファン20の径方向DRrは、ファン軸心CLに直交するとともに、ファン軸心CLを中心として放射状に延びる方向である。

遠心ファン20は、複数のブレード22、シュラウド24、およびファンボス26を有している。遠心ファン20は、各ブレード22、シュラウド24、およびファンボス26が樹脂による一体成形物として構成されている。なお、遠心ファン20は、樹脂に限らず、少なくとも一部が樹脂以外の材料(例えば、金属材料)で構成されていてもよい。

複数のブレード22は、ファン軸心CLを中心とする円柱状の空間の周りに周方向に一定の間隔をあけて配置されている。遠心ファン20は、各ブレード22がファン軸心CLの周りを回転することでファン軸心CLの一方側から空気が吸い込まれる。

複数のブレード22それぞれは、軸方向DRaの一方側の端である一方側翼端221と、軸方向DRaの他方側の端部である他方側翼端222とを有する。複数のブレード22の相互間には、空気が流れる翼間通路220が形成される。

シュラウド24は、各ブレード22の軸方向DRaの一方側に位置する部位同士を連結する部材である。シュラウド24は、リング状に形成され、各ブレード22の軸方向DRaの一方側に接続されている。具体的には、シュラウド24は、各ブレード22の他方側翼端222に接続されている。シュラウド24は、各ブレード22の軸方向DRaの一方側を覆うことが可能なように径方向DRrに拡がりを有する形状になっている。

ファンボス26は、各ブレード22の軸方向DRaの他方側に位置する部位同士を連結するとともに、電動モータ30の出力軸31に連結される部材である。ファンボス26は、円盤状に形成されている。

具体的には、ファンボス26は、各ブレード22の軸方向DRaの他方側に接続されている。ファンボス26は、ファン径方向DRの内側の部位がファン径方向DRの外側の部位に比べてファン軸心CLの一方側に突き出ている。ファンボス26は、ファン軸心CLを対称軸とする軸対称形状になっている。ファンボス26の略中央部分には、遠心ファン20を電動モータ30の出力軸31を連結するボス部261が設けられている。

電動モータ30は、遠心ファン20を回転駆動させる電動機である。電動モータ30は、ケーシング40の内側に収容されている。電動モータ30の出力軸31は、遠心ファン20に連結されている。電動モータ30の回転駆動力が出力軸31を介して遠心ファン20に伝達されることで、遠心ファン20がファン軸心CLの周りを回転する。

ケーシング40は、送風機10における外殻を形成する部材であって、その内側に空気が流れる空気通路が形成されている。ケーシング40は、その内側に遠心ファン20および電動モータ30が収容されている。

ケーシング40には、内外気切替箱から導入された空気を吸い込むための第1吸込口401および第2吸込口402が形成されるとともに、遠心ファン20から吹き出された空気を温度調整ユニットに吹き出す吹出口403が形成されている。

第1吸込口401は、内外気二層モード時に、内外気切替箱を介して第1流体である内気が吸い込まれる吸込口である。また、第2吸込口402は、内外気二層モード時に、内外気切替箱を介して第2流体である外気が吸い込まれる吸込口である。

第1吸込口401および第2吸込口402は、ケーシング40のうち遠心ファン20に対して軸方向DRaの一方側に位置する部位に形成されている。具体的には、第1吸込口401および第2吸込口402は、ケーシング40のうち軸方向DRaに沿って延びる部位に開口している。第1吸込口401および第2吸込口402は、ケーシング40におけるファン軸心CLを挟んで互いに対向する部位に形成されている。

吹出口403は、ケーシング40のうち遠心ファン20に対して軸方向DRaの他方側に位置する部位に形成されている。具体的には、吹出口403は、ケーシング40のうち軸方向DRaの他方側に向けて開口する部位で構成されている。

また、ケーシング40には、遠心ファン20に対して軸方向DRaの一方側に流体吸込通路41が形成されるとともに、遠心ファン20の径方向DRrの外側に流体吹出通路42が形成されている。

流体吸込通路41は、第1吸込口401および第2吸込口402から吸い込まれた空気を遠心ファン20に導くための空気通路である。流体吸込通路41は、ケーシング40の内側において、遠心ファン20に対して軸方向DRaの一方側に位置する空間によって構成されている。

流体吸込通路41には、入口側仕切部50が配置されている。入口側仕切部50は、流体吸込通路41を第1吸込口401から吸い込まれる空気(すなわち、第1流体)が流れる第1吸込通路411と、第2吸込口402から吸い込まれる空気(すなわち、第2流体)が流れる第2吸込通路412に仕切るための隔壁である。

入口側仕切部50は、遠心ファン20と間隔をあけて配置されている。入口側仕切部50は、回転しないようにケーシング40の内側壁面に対して接着剤等によって固定されている。

入口側仕切部50は、ファン軸心CLを含むとともに軸方向DRaに沿って拡がる板面を有するベース部51を備えている。ベース部51は、軸方向DRaの一方側の部位がケーシング40に対して接続され、軸方向DRaの他方側の部位が遠心ファン20のファンボス26の略中央部分の手前まで延びている。

ベース部51のうち遠心ファン20の内側に位置する部位は各ブレード22と干渉しないように、径方向DRrの外側に位置する側端部511、512が、各ブレード22の前縁の手前まで延びている。

ベース部51には、軸方向DRaの他方側の端部に拡大部52が接続されている。拡大部52は、円盤状の部材であって、ファンボス26と干渉しないようにファンボス26に対して所定の間隔をあけて配置されている。

本実施形態の入口側仕切部50は、ベース部51だけでなく拡大部52を備えている。このため、ファンボス26との間に形成される隙間を介して第1吸込通路411を流れる空気と第2吸込通路412を流れる空気が混合されてしまうことを抑制することができる。

一方、流体吹出通路42は、遠心ファン20から吹き出された空気を吹出口403に導くための空気通路である。流体吹出通路42は、ケーシング40の内側において、遠心ファン20に対して径方向DRrの外側に位置する空間、および遠心ファン20に対して軸方向DRaの他方側に位置する空間によって構成されている。流体吹出通路42には、出口側仕切部60が配置されている。

出口側仕切部60は、流体吹出通路42を遠心ファン20から吹き出される第1流体が流れる第1吹出通路421と、遠心ファン20から吹き出される第2流体が流れる第2吹出通路422に仕切るための隔壁である。

第1吹出通路421は、第1吸込通路411から吸い込まれて遠心ファン20の翼間通路220を通過した第1流体が吹き出される空気通路である。また、第2吹出通路422は、第2吸込通路412から吸い込まれて遠心ファン20の翼間通路220を通過した第2流体が吹き出される空気通路である。

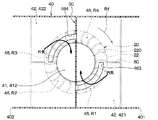

ここで、遠心ファン20の翼間通路220に流入した空気は、翼間通路220の入口から出口に向かって流れるが、その間、遠心ファン20が回転する。このため、例えば、図3に示すように、翼間通路220への空気の流入位置と翼間通路220からの空気の流出位置とが、遠心ファン20の回転方向Rfにずれる。具体的には、翼間通路220からの空気の流出位置は、翼間通路220への空気の流入位置に対して遠心ファン20の回転方向Rfに進んだ位置となる。以下、翼間通路220からの空気の流出位置とファン軸心CLとを結ぶ仮想線と翼間通路220からの空気の流入位置とファン軸心CLとを結ぶ仮想線とのなす角度を吹出ズレ角度と呼ぶ。この吹出ズレ角度は、シミュレーションや実験等によって特定可能である。

本実施形態の遠心ファン20は、通常動作時に想定される回転数で動作した際の吹出ズレ角度が90°程度となるように設計されている。この遠心ファン20では、翼間通路220へ流入した外気および内気が遠心ファン20の回転方向Rfにおいて90°程度進んだ位置から流出する。

これらを考慮して、本実施形態では、内外気二層モード時における内気の第2吹出通路422への流れ込みおよび外気の第1吹出通路421への流れ込みが抑制されるように出口側仕切部60が配置されている。すなわち、出口側仕切部60は、出口側仕切部60と入口側仕切部50とのなす角度θが、吹出ズレ角度と同様の角度となるように配置されている。より具体的には、出口側仕切部60は、出口側仕切部60の板面とファン軸心CLとを結ぶ仮想線L1が入口側仕切部50のベース部51の板面とファン軸心CLと結ぶ仮想線L2に対して吹出ズレ角度と同等の角度となるように配置されている。

図4に示すように、ケーシング40は、遠心ファン20のシュラウド24に対して所定の隙間をあけて対向するシュラウド対向部44を有している。シュラウド対向部44は、ケーシング40のうち流体吸込通路41を形成する部位とシュラウド24との間に位置する部位で構成されている。シュラウド対向部44は、軸方向DRaにおいて、ケーシング40のうち流体吸込通路41を形成する部位およびシュラウド24それぞれと重なり合っている。シュラウド対向部44とシュラウド24との間には、遠心ファン20が回転する際に、シュラウド対向部44にシュラウド24が接触しないように、所定の隙間が設定されている。

ここで、遠心ファン20は、空気の吸込側と吹出側に圧力差が生ずる。すなわち、遠心ファン20では、空気の吸込側が吹出側に比べて低い圧力となる。これにより、図4の点線矢印で示すように、遠心ファン20から吹き出された空気の一部が、シュラウド24とシュラウド対向部44との隙間を介して遠心ファン20の吸込側に逆流することがある。シュラウド24とシュラウド対向部44との間に形成される隙間は、遠心ファン20の吹出側から吸込側に空気を流す逆流通路46を構成する。

また、逆流通路46を流れる空気は、遠心ファン20から吹き出された空気であり、遠心ファン20の回転方向Rfの回転成分を有している。このため、遠心ファン20の吹出側から逆流通路46に流入した空気は、逆流通路46を流れる際に遠心ファン20の回転方向Rfに進む。例えば、図5に示すように、逆流通路46からの空気の流出位置は、逆流通路46への空気の流入位置に対して遠心ファン20の回転方向Rfに進んだ位置となる。

本発明者らの調査によれば、逆流通路46からの空気の流出位置は、逆流通路46への空気の流入位置に対して、吹出ズレ角度と同様の角度だけ遠心ファン20の回転方向Rfに進んだ位置となり易い傾向がある。

このように、逆流通路46からの空気の流出位置が逆流通路46への空気の流入位置に対して進む場合、例えば、遠心ファン20から吹き出された外気が、逆流通路46を介して遠心ファン20における内気の吸込側に流れ込んでしまう可能性がある。この場合、換気ロスが多くなることで内気循環による空調効率の向上効果が得られ難くなってしまう。

また、遠心ファン20から吹き出された内気が、逆流通路46を介して遠心ファン20における外気の吸込側に流れ込んでしまう可能性もある。この場合、車両の窓ガラスに向けて湿度の高い空気が供給されることで、窓曇りが生じ易くなってしまう。窓曇りが生ずるとユーザによる車両の運転操作に支障が生ずるため回避する必要がある。

これらを鑑み、逆流通路46は、第1吹出通路421を流れる空気および第2吹出通路422を流れる空気のうち一方の空気が、第1吸込通路411および第2吸込通路412のうち他方の空気が吸い込まれる吸込通路に流れることが抑制される構造になっている。

本実施形態では、図6に示すように、逆流通路46を形成するシュラウド対向部44に対して、逆流通路46を流れる第1流体の少なくとも一部を第1吸込通路411に導くための第1流体用バイパス通路461が設けられている。

ここで、本実施形態では、逆流通路46を、第1吸込通路411および第2吸込通路412と第1吹出通路421および第2吹出通路422との位置関係に基づいて第1領域R1、第2領域R2、第3領域R3、第4領域R4という4つの領域に区分する。

本実施形態では、第1吸込通路411の径方向DRrの外側に第1吹出通路421が位置する領域を第1領域R1とし、第2吸込通路412の径方向DRrの外側に第1吹出通路421が位置する領域を第2領域R2とする。また、本実施形態では、第2吸込通路412の径方向DRrの外側に第2吹出通路422が位置する領域を第3領域R3とし、第1吸込通路411の径方向DRrの外側に第2吹出通路422が位置する領域を第4領域R4とする。

送風機10は、逆流通路46が流体吸込通路41および流体吹出通路42それぞれと軸方向DRaに重なり合う構造になっている。具体的には、送風機10は、第1領域R1が軸方向DRaにおいて第1吸込通路411および第1吹出通路421と重なり合い、第3領域R3が軸方向DRaにおいて第2吸込通路412および第2吹出通路422と重なり合う構造になっている。また、送風機10は、第2領域R2が軸方向DRaにおいて第2吸込通路412および第1吹出通路421と重なり合い、第4領域R4が軸方向DRaにおいて第1吸込通路411および第2吹出通路422と重なり合う構造になっている。

逆流通路46の第3領域R3は、第1吹出通路421に対して遠心ファン20の回転方向Rfに進んだ領域であり、第1吹出通路421を流れる第1流体が流入することがある。そして、逆流通路46の第3領域R3は、第2吸込通路412に連なっており、逆流通路46を介して第1流体が第2吸込通路412に流れ込み易い傾向がある。

このため、第1流体用バイパス通路461は、シュラウド対向部44のうち、逆流通路46の第3領域R3を形成する部位に設けられている。本実施形態の第1流体用バイパス通路461は、逆流通路46の第3領域R3を流れる流体を第1吸込通路411に導くように構成されている。

具体的には、第1流体用バイパス通路461は、遠心ファン20の回転方向Rfに沿って延びる円弧状の通路で構成されている。第1流体用バイパス通路461は、シュラウド対向部44の第3領域R3を形成する部位のうち、入口側仕切部50のベース部51が設定された位置からベース部51から遠心ファン20の回転方向Rfに60°程度遅れた位置までの範囲に設けられている。すなわち、第1流体用バイパス通路461は、シュラウド対向部44の第3領域R3を形成する部位のうち、入口側仕切部50のベース部51付近からベース部51から遠心ファン20の回転方向Rfとは逆方向に60°程度進んだ位置までの範囲に設けられている。

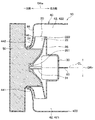

図7に示すように、第1流体用バイパス通路461は、シュラウド対向部44の第3領域R3を形成する部位の一部を軸方向DRaの一方側に膨出させた部位で構成されている。第1流体用バイパス通路461は、通路出口となる出口穴461aが入口側仕切部50のベース部51に形成されている。第1流体用バイパス通路461は、軸方向DRaの通路高さが、逆流通路46の通路高さよりも充分に大きくなっているので、逆流通路46の第3領域R3を流れる流体が流れ易い構造になっている。

このように構成される送風機10は、内外気二層モード時に、電動モータ30によって遠心ファン20が駆動されると、図1に示すように、内気が第1吸込口401から吸い込まれ、外気が第2吸込口402から吸い込まれる。

第1吸込口401から吸い込まれた内気は、第1吸込通路411を介して遠心ファン20の翼間通路220に流入する。同様に、第2吸込口402から吸い込まれた外気は、第2吸込通路412を介して遠心ファン20に流入する。なお、第1吸込通路411および第2吸込通路412は、入口側仕切部50によって仕切られているので、流体吸込通路41において外気と内気とが殆ど混ざることなく、翼間通路220に流入する。

遠心ファン20に流入した外気および内気は、図3に示すように、翼間通路220の入口から出口に向かって流れ、内気が第1吹出通路421に吹き出されるとともに、外気が第2吹出通路422に吹き出される。

第1吹出通路421に吹き出された内気は、温度調整ユニットの内部で所望の温度に調整された後、車室内の乗員に向けて吹き出される。また、第2吹出通路422に吹き出された外気は、温度調整ユニットの内部で所望の温度に調整された後、車両の窓ガラスの内側に向けて吹き出される。これにより、窓曇りの防止と空調負荷の低減とを両立させることができる。

ここで、第1吹出通路421に吹き出された内気の一部が第1吹出通路421から吹き出された内気が逆流通路46に流入する。逆流通路46に対する内気の流入は、遠心ファン20の吸込側での内気と外気との混合を招く要因となり得る。

これに対して、本実施形態の送風機10は、逆流通路46を形成するシュラウド対向部44に第1流体用バイパス通路461が設けられている。このため、図6および図7に示すように、第1吹出通路421から吹き出された内気の一部が逆流通路46に流入したとしても、当該内気が第1流体用バイパス通路461を介して第1吸込通路411に流れる。すなわち、第1吹出通路421から吹き出された内気の一部が逆流通路46を介して第2吸込通路412に流れることが抑制される。

以上説明した本実施形態の送風機10では、第1流体用バイパス通路461が設けられているので、第1吹出通路421から吹き出された内気が、外気が吸い込まれる第2吸込通路412に流れることが抑制される。これにより、内気の逆流による内気と外気との混合が抑制されるので、送風機10における内気と外気との分離性の向上を図ることができる。

具体的には、本実施形態の送風機10は、外気が吸い込まれる第2吸込通路412への内気の流れ込みが抑制されるので、遠心ファン20に対して低湿度の外気が供給される。これにより、内外気二層モード時には、車両の窓ガラスの内側に向けて低湿度の空気(すなわち、外気)が吹き出されるので、充分な防曇性能を発揮させることできる。

(第1実施形態の変形例)

上述の第1実施形態では、第1流体用バイパス通路461が、シュラウド対向部44のうち、逆流通路46の第3領域R3を形成する部位に設けられているものを例示したが、これに限定されない。逆流通路46では、第3領域R3だけでなく、第2吸込通路412に連なる第2領域R2にも、第1吹出通路421を流れる第1流体が流入することがあり得る。このため、第1流体用バイパス通路461は、シュラウド対向部44のうち、逆流通路46の第3領域R3を形成する部位だけでなく、第2領域R2を形成する部位に跨るように設けられていてもよい。

(第2実施形態)

次に、第2実施形態について、図8〜図10を参照して説明する。本実施形態では、シュラウド対向部44に対して逆流通路46を流れる第2流体の少なくとも一部を第2吸込通路412に導くための第2流体用バイパス通路462が設けられている点が第1実施形態と相違している。本実施形態では、第1実施形態と異なる部分について主に説明し、第1実施形態と同様の部分について説明を省略することがある。

図8に示すように、シュラウド対向部44には、第1流体用バイパス通路461に加えて、逆流通路46を流れる第2流体の少なくとも一部を第2吸込通路412に導くための第2流体用バイパス通路462が設けられている。なお、第1流体用バイパス通路461は、図9に示すように、第1実施形態で説明したものと同様に構成されている。

逆流通路46の第1領域R1は、第2吹出通路422に対して遠心ファン20の回転方向Rfに進んだ領域であり、第2吹出通路422を流れる第2流体が流入することがある。そして、逆流通路46の第1領域R1は、第1吸込通路411に連なっており、逆流通路46を介して第2流体が第1吸込通路411に流れ込み易い傾向がある。

このため、第2流体用バイパス通路462は、シュラウド対向部44のうち、逆流通路46の第1領域R1を形成する部位に設けられている。本実施形態の第2流体用バイパス通路462は、逆流通路46の第1領域R1を流れる流体を第2吸込通路412に導くように構成されている。

具体的には、第2流体用バイパス通路462は、遠心ファン20の回転方向Rfに沿って延びる円弧状の通路で構成されている。第2流体用バイパス通路462は、シュラウド対向部44の第1領域R1を形成する部位のうち、入口側仕切部50のベース部51が設定された位置からベース部51から遠心ファン20の回転方向Rfに60°程度遅れた位置までの範囲に設けられている。すなわち、第2流体用バイパス通路462は、シュラウド対向部44の第1領域R1を形成する部位のうち、入口側仕切部50のベース部51付近からベース部51から遠心ファン20の回転方向Rfとは逆方向に60°程度進んだ位置までの範囲に設けられている。

図10に示すように、第2流体用バイパス通路462は、シュラウド対向部44の第1領域R1を形成する部位の一部を軸方向DRaの一方側に膨出させた部位で構成されている。第2流体用バイパス通路462は、通路出口となる出口穴462aが入口側仕切部50のベース部51に形成されている。第2流体用バイパス通路462は、軸方向DRaの通路高さが、逆流通路46の通路高さよりも充分に大きくなっているので、逆流通路46の第1領域R1を流れる流体が流れ易い構造になっている。

その他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態の送風機10は、第1実施形態で説明した送風機10と共通の構成を備えているので、第1実施形態と同様の作用効果を得ることができる。

特に、本実施形態の送風機10は、シュラウド対向部44に対して、第1流体用バイパス通路461だけでなく、第2流体用バイパス通路462が設けられている。これによると、第2吹出通路422から吹き出された外気が、内気が吸い込まれる第1吸込通路411に流れることが抑制される。これにより、外気の逆流による内気と外気との混合が抑制されるので、送風機10における内気と外気との分離性の向上を図ることができる。

具体的には、本実施形態の送風機10は、内気が吸い込まれる第1吸込通路411への外気の流れ込みが抑制されるので、換気ロスを抑えた効率の良い空調を実現することできる。すなわち、本実施形態の送風機10は、防曇性能の確保と換気ロスを抑えた効率の良い空調とを両立させることができる。

(第2実施形態の変形例)

上述の第2実施形態では、第2流体用バイパス通路462が、シュラウド対向部44のうち、逆流通路46の第1領域R1を形成する部位に設けられているものを例示したが、これに限定されない。逆流通路46では、第1領域R1だけでなく、第1吸込通路411に連なる第4領域R4にも、第2吹出通路422を流れる第2流体が流入することがあり得る。このため、第2流体用バイパス通路462は、シュラウド対向部44のうち、逆流通路46の第1領域R1を形成する部位だけでなく、第4領域R4を形成する部位に跨るように設けられていてもよい。

また、上述の第2実施形態では、シュラウド対向部44に対して、第1流体用バイパス通路461および第2流体用バイパス通路462それぞれが形成されているものを例示したが、これに限定されない。送風機10は、例えば、シュラウド対向部44に対して、第1流体用バイパス通路461および第2流体用バイパス通路462の一方だけが設けられた構造になっていてもよい。

(第3実施形態)

次に、第3実施形態について、図11、図12を参照して説明する。本実施形態では、シュラウド対向部44に対して第1吸込通路411と第1吹出通路421とを連通させる第1流体用連通穴463が形成されている点が第1実施形態と相違している。本実施形態では、第1実施形態と異なる部分について主に説明し、第1実施形態と同様の部分について説明を省略することがある。

図11に示すように、シュラウド対向部44には、第1流体用バイパス通路461の代わりに第1流体用連通穴463が形成されている。第1流体用連通穴463は、軸方向DRaに貫通する貫通穴である。

逆流通路46の第1領域R1は、第1吸込通路411の径方向DRrの外側に第1吹出通路421が位置する領域であり、第1吹出通路421を流れる第1流体が流入する。第1領域R1に流入した第1流体は、遠心ファン20の回転方向Rfの回転成分を有しているので、当該回転成分によって遠心ファン20の回転方向Rfに進み、第2吸込通路412に流入しようとする。

また、第1領域R1は、第1吸込通路411および第1吹出通路421それぞれと軸方向DRaに重なり合う領域である。このため、第1流体用連通穴463は、シュラウド対向部44のうち、逆流通路46の第1領域R1を形成する部位に設けられている。

具体的には、第1流体用連通穴463は、遠心ファン20の回転方向Rfに沿って円弧状に延びる穴形状を有している。第1流体用連通穴463は、シュラウド対向部44の第1領域R1を形成する部位のうち、入口側仕切部50のベース部51が設定された位置からベース部51から遠心ファン20の回転方向Rfに90°程度遅れた位置までの範囲に設けられている。すなわち、第1流体用連通穴463は、シュラウド対向部44の第1領域R1を形成する部位のうち、入口側仕切部50のベース部51付近からベース部51から遠心ファン20の回転方向Rfとは逆方向に90°程度進んだ位置までの範囲に設けられている。

その他の構成は、第1実施形態と同様である。本実施形態の送風機10は、シュラウド対向部44に対して第1吸込通路411と第1吹出通路421とを連通させる第1流体用連通穴463が形成されている。

これによると、図12に示すように、第1吹出通路421から吹き出された内気の一部が逆流通路46に流入したとしても、当該内気が第1流体用連通穴463を介して第1吸込通路411に流れる。すなわち、第1吹出通路421から吹き出された内気の一部が逆流通路46を介して第2吸込通路412に流れることが抑制される。これにより、内気の逆流による内気と外気との混合が抑制されるので、送風機10における内気と外気との分離性の向上を図ることができる。

(第3実施形態の変形例)

上述の第3実施形態では、第1流体用連通穴463が、入口側仕切部50のベース部51が設定された位置から遠心ファン20の回転方向Rfに90°程度遅れた位置までの範囲に設けられているものを例示したが、これに限定されない。第1流体用連通穴463は、シュラウド対向部44における第1領域R1に設けられていれば、第3実施形態で例示したもの以外の形状および範囲になっていてもよい。

また、上述の第3実施形態では、シュラウド対向部44に対して、第1流体用バイパス通路461の代わりに第1流体用連通穴463が形成されているものを例示したが、これに限定されない。送風機10は、例えば、シュラウド対向部44に対して、第1流体用バイパス通路461および第1流体用連通穴463それぞれが設けられた構造になっていてもよい。

(第4実施形態)

次に、第4実施形態について、図13を参照して説明する。本実施形態では、シュラウド対向部44に対して第2吸込通路412と第2吹出通路422とを連通させる第2流体用連通穴464が形成されている点が第3実施形態と相違している。

図13に示すように、シュラウド対向部44には、第1流体用連通穴463に加えて、第2流体用連通穴464が形成されている。第2流体用連通穴464は、軸方向DRaに貫通する貫通穴である。

逆流通路46の第3領域R3は、第2吸込通路412の径方向DRrの外側に第2吹出通路422が位置する領域であり、第2吹出通路422を流れる第2流体が流入する。第2領域R2に流入した第2流体は、遠心ファン20の回転方向Rfの回転成分を有しているので、当該回転成分によって遠心ファン20の回転方向Rfに進み、第1吸込通路411に流入しようとする。

また、第2領域R2は、第2吸込通路412および第2吹出通路422それぞれと軸方向DRaに重なり合う領域である。このため、第2流体用連通穴464は、シュラウド対向部44のうち、逆流通路46の第3領域R3を形成する部位に設けられている。

具体的には、第2流体用連通穴464は、遠心ファン20の回転方向Rfに沿って円弧状に延びる穴形状を有している。第2流体用連通穴464は、シュラウド対向部44の第3領域R3を形成する部位のうち、入口側仕切部50のベース部51が設定された位置からベース部51から遠心ファン20の回転方向Rfに90°程度遅れた位置までの範囲に設けられている。すなわち、第2流体用連通穴464は、シュラウド対向部44の第3領域R3を形成する部位のうち、入口側仕切部50のベース部51付近からベース部51から遠心ファン20の回転方向Rfとは逆方向に90°程度進んだ位置までの範囲に設けられている。

その他の構成は、第3実施形態と同様である。本実施形態の送風機10は、シュラウド対向部44に対して第2吸込通路412と第2吹出通路422とを連通させる第2流体用連通穴464が形成されている。

これによると、第2吹出通路422から吹き出された外気の一部が逆流通路46に流入したとしても、当該外気が第2流体用連通穴464を介して第2吸込通路412に流れる。すなわち、第2吹出通路422から吹き出された外気の一部が逆流通路46を介して第1吸込通路411に流れることが抑制される。これにより、外気の逆流による内気と外気との混合が抑制されるので、送風機10における内気と外気との分離性の向上を図ることができる。

(第4実施形態の変形例)

上述の第4実施形態では、第2流体用連通穴464が、入口側仕切部50のベース部51が設定された位置から遠心ファン20の回転方向Rfに90°程度遅れた位置までの範囲に設けられているものを例示したが、これに限定されない。第2流体用連通穴464は、シュラウド対向部44における第3領域R3に設けられていれば、第4実施形態で例示したもの以外の形状および範囲になっていてもよい。

また、上述の第4実施形態では、シュラウド対向部44に対して、第1流体用連通穴463および第2流体用連通穴464が形成されているものを例示したが、これに限定されない。

送風機10は、例えば、シュラウド対向部44に対して、第1流体用連通穴463および第2流体用連通穴464の一方だけが形成された構造になっていてもよい。

(第5実施形態)

次に、第5実施形態について、図14、図15を参照して説明する。本実施形態では、シュラウド24に対して流体ガイド241が形成されている点が第1実施形態と相違している。本実施形態では、第1実施形態と異なる部分について主に説明し、第1実施形態と同様の部分について説明を省略することがある。

図14および図15に示すように、シュラウド24には、流体ガイド241が複数形成されている。なお、本実施形態の送風機10には、シュラウド対向部44に対して第1実施形態で説明した第1流体用バイパス通路461が形成されていない。

流体ガイド241は、第1吹出通路421から逆流通路46に流入した第1流体を第1吸込通路411に導きつつ、第2吹出通路422から逆流通路46に流入した第2流体を第2吸込通路412に導くものである。流体ガイド241は、シュラウド対向部44に向けて突き出ている。

ここで、送風機10では、逆流通路46を流れる流体が遠心ファン20の回転方向Rfの回転成分を有することで、逆流による流体吸込通路41での内気および外気の混合が生じ易くなっている。このため、逆流による流体吸込通路41での内気および外気の混合を抑えるためには、逆流通路46を流れる流体が有する遠心ファン20の回転方向Rfの回転成分を抑制することが有効となる。

流体ガイド241は、流体吸込通路41側に位置する内端部242が流体吹出通路42側に位置する外端部243に対して遠心ファン20の回転方向Rfとは逆方向に進んだ位置となる形状になっている。すなわち、流体ガイド241は、流体吸込通路41側に位置する内端部242が流体吹出通路42側に位置する外端部243に対して遠心ファン20の回転方向Rfに遅れた位置となる形状になっている。

具体的には、流体ガイド241は、逆流通路46の空気出口側に位置する内端部242が、逆流通路46の空気入口側に位置する外端部243に対して遠心ファン20の回転方向Rfに遅れた位置に設定されている。流体ガイド241は、例えば、内端部242とファン軸心CLとを結ぶ仮想線L3と外端部243とファン軸心CLとを結ぶ仮想線L4とのなす角度αが逆流ズレ角度となるように内端部242および外端部243の位置が設定されている。

そして、流体ガイド241は、外端部243から内端部242に向かって延びる方向が遠心ファン20の回転方向Rfと逆になるように設定されている。すなわち、流体ガイド241は、逆流通路46への空気の流入位置が空気の流出位置に対して遠心ファン20の回転方向Rfに遅れた位置となるように、湾曲した形状になっている。

その他の構成は第1実施形態と同様である。送風機10は、シュラウド24に対して、第1吹出通路421から逆流通路46に流入した第1流体を第1吸込通路411に導きつつ、第2吹出通路422から逆流通路46に流入した第2流体を第2吸込通路412に導く流体ガイド241が設けられている。

これによると、第1吹出通路421から吹き出された内気の一部が逆流通路46に流入したとしても、当該内気が流体ガイド241によって第1吸込通路411に導かれる。すなわち、第1吹出通路421から吹き出された内気の一部が逆流通路46を介して第2吸込通路412に流れることが抑制される。

また、第2吹出通路422から吹き出された外気の一部が逆流通路46に流入したとしても、当該外気が流体ガイド241によって第2吸込通路412に導かれる。すなわち、第2吹出通路422から吹き出された外気の一部が逆流通路46を介して第1吸込通路411に流れることが抑制される。

このように、本実施形態の送風機10によれば、内気および外気の逆流による内気と外気との混合が抑制されるので、送風機10における内気と外気との分離性の向上を図ることができる。

(第5実施形態の変形例)

上述の第5実施形態では、シュラウド対向部44に対して複数の流体ガイド241が形成されたものを例示したが、これに限定されない。送風機10は、シュラウド対向部44に対して流体ガイド241が少なくとも1つ形成されていればよい。

また、上述の第5実施形態では、流体ガイド241として、逆流通路46への空気の流入位置が空気の流出位置に対して遠心ファン20の回転方向Rfに遅れた位置となるように、湾曲した形状になっているものを例示したが、これに限定されない。流体ガイド241は、内気および外気の逆流による内気と外気との混合が抑制可能であれば、例えば、逆流通路46への空気の流入位置が空気の流出位置に対して遠心ファン20の回転方向Rfに進んだ位置となる形状になっていてもよい。

(第6実施形態)

次に、第6実施形態について、図16、図17を参照して説明する。本実施形態では、シュラウド対向部44に対して第1流体ガイド441および第2流体ガイド442が設けられている点が第1実施形態と相違している。本実施形態では、第1実施形態と異なる部分について主に説明し、第1実施形態と同様の部分について説明を省略することがある。

図16および図17に示すように、シュラウド対向部44には、第1流体ガイド441および第2流体ガイド442が設けられている。なお、本実施形態の送風機10には、シュラウド対向部44に対して第1実施形態で説明した第1流体用バイパス通路461が形成されていない。

第1流体ガイド441は、第1吹出通路421から逆流通路46に流入した第1流体を第1吸込通路411に導くものである。第1流体ガイド441は、シュラウド24に向けて突き出ている。

第1流体ガイド441は、逆流通路46の第2領域R2を形成する部位に設けられている。第1流体ガイド441は、流体吸込通路41側に位置する第1流体用内端部441aが流体吹出通路42側に位置する第1流体用外端部441bに対して遠心ファン20の回転方向Rfとは逆方向に進んだ位置となる形状になっている。すなわち、第1流体ガイド441は、流体吸込通路41側に位置する第1流体用内端部441aが流体吹出通路42側に位置する第1流体用外端部441bに対して遠心ファン20の回転方向Rfに遅れた位置となる形状になっている。

具体的には、第1流体用内端部441aは、シュラウド対向部44の第2領域R2を形成する部位のうち、入口側仕切部50のベース部51に近接する位置に設定されている。また、第1流体用外端部441bは、シュラウド対向部44の第2領域R2を形成する部位のうち、出口側仕切部60に近接する位置に設定されている。すなわち、第1流体用内端部441aは、第1流体用外端部441bに対して、遠心ファン20の回転方向Rfに90°程度遅れた位置に設定されている。

また、第1流体ガイド441は、第1流体用外端部441bから第1流体用内端部441aに向かって延びる方向が遠心ファン20の回転方向Rfと逆になるように設定されている。すなわち、第1流体ガイド441は、逆流通路46への空気の流入位置が空気の流出位置に対して遠心ファン20の回転方向Rfに遅れた位置となるように、湾曲した形状になっている。

第2流体ガイド442は、第2吹出通路422から逆流通路46に流入した第2流体を第2吸込通路412に導くものである。第2流体ガイド442は、シュラウド24に向けて突き出ている。

第2流体ガイド442は、逆流通路46の第4領域R4を形成する部位に設けられている。第2流体ガイド442は、流体吸込通路41側に位置する第2流体用内端部442aが流体吹出通路42側に位置する第2流体用外端部442bに対して遠心ファン20の回転方向Rfとは逆方向に進んだ位置となる形状になっている。すなわち、第2流体ガイド442は、流体吸込通路41側に位置する第2流体用内端部442aが流体吹出通路42側に位置する第2流体用外端部442bに対して遠心ファン20の回転方向Rfに遅れた位置となる形状になっている。

具体的には、第2流体用内端部442aは、シュラウド対向部44の第4領域R4を形成する部位のうち、入口側仕切部50のベース部51に近接する位置に設定されている。また、第2流体用外端部442bは、シュラウド対向部44の第4領域R4を形成する部位のうち、出口側仕切部60に近接する位置に設定されている。すなわち、第2流体用内端部442aは、第2流体用外端部442bに対して、遠心ファン20の回転方向Rfに90°程度遅れた位置に設定されている。

また、第2流体ガイド442は、第2流体用外端部442bから第2流体用内端部442aに向かって延びる方向が遠心ファン20の回転方向Rfと逆になるように設定されている。すなわち、第2流体ガイド442は、逆流通路46への空気の流入位置が空気の流出位置に対して遠心ファン20の回転方向Rfに遅れた位置となるように、湾曲した形状になっている。

その他の構成は第1実施形態と同様である。送風機10は、シュラウド対向部44に対して、第1吹出通路421から逆流通路46に流入した第1流体を第1吸込通路411に導き第1流体ガイド441が設けられている。また、送風機10は、シュラウド対向部44に対して、第2吹出通路422から逆流通路46に流入した第2流体を第2吸込通路412に導く第2流体ガイド442が設けられている。

これによると、第1吹出通路421から吹き出された内気の一部が逆流通路46に流入したとしても、当該内気が第1流体ガイド441によって第1吸込通路411に導かれる。すなわち、第1吹出通路421から吹き出された内気の一部が逆流通路46を介して第2吸込通路412に流れることが抑制される。

また、第2吹出通路422から吹き出された外気の一部が逆流通路46に流入したとしても、当該外気が第2流体ガイド442によって第2吸込通路412に導かれる。すなわち、第2吹出通路422から吹き出された外気の一部が逆流通路46を介して第1吸込通路411に流れることが抑制される。

このように、本実施形態の送風機10によれば、内気および外気の逆流による内気と外気との混合が抑制されるので、送風機10における内気と外気との分離性の向上を図ることができる。

(第6実施形態の変形例)

上述の第6実施形態では、シュラウド対向部44に対して、第1流体ガイド441および第2流体ガイド442それぞれが設けられたものを例示したが、これに限定されない。送風機10は、例えば、シュラウド対向部44に対して、第1流体ガイド441および第2流体ガイド442の一方だけが設けられた構造になっていてもよい。

(他の実施形態)

以上、本開示の代表的な実施形態について説明したが、本開示は、上述の実施形態に限定されることなく、例えば、以下のように種々変形可能である。

上述の実施形態では、第1流体を内気とし、第2流体を外気とする例について説明したが、これに限定されない。送風機10は、例えば、第1流体が外気、第2流体が内気になっていてもよい。この場合、第1吸込通路411および第1吹出通路421に外気が流れ、第2吸込通路412および第2吹出通路422に内気が流れることになる。

上述の実施形態では、車両用空調装置として、送風機10の空気流れ下流側に温度調整ユニットが配置される例について説明したが、これに限定されない。車両用空調装置は、例えば、送風機10の空気流れ上流側に温度調整ユニットが配置された構成になっていてもよい。また、車両用空調装置は、例えば、送風機10の空気流れ上流側に冷却用熱交換器が配置され、送風機10の空気流れ下流側に加熱用熱交換器が配置される構成になっていてもよい。

上述の実施形態では、本開示の送風機10を車両用空調装置に適用する例について説明したが、これに限定されない。本開示の送風機10は、温度や湿度の異なる流体が混合されることを回避する必要がある装置(例えば、加湿器)に対して広く適用可能である。

上述の実施形態において、実施形態を構成する要素は、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではないことは言うまでもない。

上述の実施形態において、実施形態の構成要素の個数、数値、量、範囲等の数値が言及されている場合、特に必須であると明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、その特定の数に限定されない。

上述の実施形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に特定の形状、位置関係等に限定される場合等を除き、その形状、位置関係等に限定されない。

(まとめ)

上述の実施形態の一部または全部で示された第1の観点によれば、送風機は、遠心ファンのシュラウドとケーシングのシュラウド対向部との間に流体吹出通路から流体吸込通路に向けて流体が流れる逆流通路が形成されている。この逆流通路は、第1吹出通路を流れる第1流体および第2吹出通路を流れる第2流体のうち一方の流体が、第1吸込通路および第2吸込通路のうち他方の流体が吸い込まれる吸込通路に流れることが抑制される構造になっている。

第2の観点によれば、送風機は、シュラウド対向部に、逆流通路を流れる第1流体の少なくとも一部を第1吸込通路に導くための第1流体用バイパス通路が設けられている。これによると、逆流通路を流れる第1流体の少なくとも一部が、逆流通路から第1吸込通路に流れ込むので、第1流体が第2吸込通路に流れ込むことが抑制される。この結果、第2吸込通路における第1流体と第2流体との混合が抑制されるので、送風機における第1流体と第2流体との分離性を向上させることができる。

第3の観点によれば、送風機は、シュラウド対向部に、逆流通路を流れる第2流体の少なくとも一部を第2吸込通路に導くための第2流体用バイパス通路が設けられている。これによると、逆流通路を流れる第2流体の少なくとも一部が、逆流通路から第2吸込通路に流れ込むので、第2流体が第1吸込通路に流れ込むことが抑制される。この結果、第1吸込通路における第1流体と第2流体との混合が抑制されるので、送風機における第1流体と第2流体との分離性を向上させることができる。

第4の観点によれば、送風機は、シュラウド対向部に、逆流通路のうち第1流体が流れる領域の少なくとも一部と第1吸込通路とを連通させる第1流体用連通穴が形成されている。

これによると、逆流通路を流れる第1流体の少なくとも一部が、第1流体用連通穴を介して第1吸込通路に流れ込むので、第1流体が第2吸込通路に流れ込むことが抑制される。この結果、第2吸込通路における第1流体と第2流体との混合が抑制されるので、送風機における第1流体と第2流体との分離性を向上させることができる。

第5の観点によれば、送風機は、シュラウド対向部に、逆流通路のうち第1流体が流れる領域と第1吸込通路とを連通させる第1流体用連通穴、および逆流通路のうち第2流体が流れる領域と第2吸込通路とを連通させる第2流体用連通穴が形成されている。

これによると、逆流通路を流れる第1流体の少なくとも一部が、第1流体用連通穴を介して第1吸込通路に流れ込むので、第1流体が第2吸込通路に流れ込むことが抑制される。また、逆流通路を流れる第2流体の少なくとも一部が、第2流体用連通穴を介して第2吸込通路に流れ込むので、第1流体が第2吸込通路に流れ込むことが抑制される。この結果、第1吸込通路および第2吸込通路における第1流体と第2流体との混合が抑制されるので、送風機における第1流体と第2流体との分離性を向上させることができる。

第6の観点によれば、送風機は、シュラウドに、第1吹出通路から逆流通路に流入した第1流体を第1吸込通路に導きつつ、第2吹出通路から逆流通路に流入した第2流体を第2吸込通路に導く流体ガイドが少なくとも1つ形成されている。流体ガイドは、シュラウド対向部に向けて突き出るとともに、流体吸込通路側に位置する内端部が流体吹出通路側に位置する外端部に対して遠心ファンの回転方向とは逆方向に進んだ位置となる形状になっている。

これによると、逆流通路に流入した第1流体が、シュラウドに形成された第1流体ガイドによって第1吸込通路に導かれるので、第1流体が第2吸込通路に流れ込むことが抑制される。また、逆流通路に流入した第2流体が、シュラウドに形成された第2流体ガイドによって第2吸込通路に導かれるので、第2流体が第1吸込通路に流れ込むことが抑制される。この結果、流体吸込通路における第1流体と第2流体との混合が抑制されるので、送風機における第1流体と第2流体との分離性を向上させることができる。

第7の観点によれば、送風機は、シュラウド対向部に、第1吹出通路から逆流通路に流入した第1流体を第1吸込通路に導く第1流体ガイドが形成されている。第1流体ガイドは、シュラウド対向部に向けて突き出るとともに、流体吸込通路側に位置する第1流体用内端部が流体吹出通路側に位置する第1流体用外端部に対して遠心ファンの回転方向とは逆方向に進んだ位置となる形状になっている。

これによると、逆流通路に流入した第1流体が、シュラウド対向部に形成された第1流体ガイドによって第1吸込通路に導かれるので、第1流体が第2吸込通路に流れ込むことが抑制される。この結果、第2吸込通路における第1流体と第2流体との混合が抑制されるので、送風機における第1流体と第2流体との分離性を向上させることができる。

第8の観点によれば、送風機は、シュラウド対向部に、第2吹出通路から逆流通路に流入した第2流体を第2吸込通路に導く第2流体ガイドが形成されている。第2流体ガイドは、シュラウド対向部に向けて突き出るとともに、流体吸込通路側に位置する第2流体用内端部が流体吹出通路側に位置する第2流体用外端部に対して遠心ファンの回転方向とは逆方向に進んだ位置となる形状になっている。

これによると、逆流通路に流入した第2流体が、シュラウド対向部に形成された第2流体ガイドによって第2吸込通路に導かれるので、第2流体が第1吸込通路に流れ込むことが抑制される。この結果、第1吸込通路における第1流体と第2流体との混合が抑制されるので、送風機における第1流体と第2流体との分離性を向上させることができる。

第9の観点によれば、送風機は、車室外から外気を導入しつつ、車室内から導入された内気を車室内で循環させる内外気二層モードを実施可能な車両用空調装置に適用される。

第1流体は、外気および内気の一方である。また、第2流体は、外気および内気の他方である。

これによれば、送風機における内気と外気との混合を抑制することができる。例えば、外気を吸い込む吸込通路への内気の流入を抑制できる場合、車両用の窓ガラスの内側等に向けて低湿度の空気(すなわち、外気)を供給することができる。また、例えば、内気を吸い込む吸込通路への外気の流入を抑制できる場合、換気ロスが少なくなることで内気循環による空調効率が向上するので、効率のよい空調を実現することができる。