JP6847397B2 - 吐水装置 - Google Patents

吐水装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP6847397B2 JP6847397B2 JP2017065553A JP2017065553A JP6847397B2 JP 6847397 B2 JP6847397 B2 JP 6847397B2 JP 2017065553 A JP2017065553 A JP 2017065553A JP 2017065553 A JP2017065553 A JP 2017065553A JP 6847397 B2 JP6847397 B2 JP 6847397B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- rectifying unit

- passage

- hot water

- water

- generating element

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 424

- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims description 16

- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 3

- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 31

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 29

- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 13

- 230000008859 change Effects 0.000 description 12

- 238000002347 injection Methods 0.000 description 12

- 239000007924 injection Substances 0.000 description 12

- 238000005406 washing Methods 0.000 description 11

- 230000004048 modification Effects 0.000 description 10

- 238000012986 modification Methods 0.000 description 10

- 238000005452 bending Methods 0.000 description 9

- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 8

- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 6

- 238000003780 insertion Methods 0.000 description 6

- 230000037431 insertion Effects 0.000 description 6

- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 description 6

- 230000002159 abnormal effect Effects 0.000 description 3

- 230000009471 action Effects 0.000 description 3

- 210000002159 anterior chamber Anatomy 0.000 description 3

- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 3

- 238000003287 bathing Methods 0.000 description 2

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2

- JEGUKCSWCFPDGT-UHFFFAOYSA-N h2o hydrate Chemical compound O.O JEGUKCSWCFPDGT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2

- 239000000463 material Substances 0.000 description 2

- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 2

- 238000012856 packing Methods 0.000 description 2

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2

- 239000007921 spray Substances 0.000 description 2

- 230000000638 stimulation Effects 0.000 description 2

- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1

- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1

- 238000013461 design Methods 0.000 description 1

- 238000012827 research and development Methods 0.000 description 1

- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1

Images

Landscapes

- Bidet-Like Cleaning Device And Other Flush Toilet Accessories (AREA)

- Bathtubs, Showers, And Their Attachments (AREA)

- Nozzles (AREA)

Description

しかしながら、特許文献1及び2に記載の流体素子をシャワーヘッド等の吐水装置に応用した場合には、噴射される湯水の浴び心地が良くないという問題が、本件発明者により見出された。ここで、発明者が目標としている良好な浴び心地とは、大きな液滴の湯水が、広範囲に万遍なく吐出されている状態を意味している。即ち、シャワーヘッドから吐出される湯水の液滴が過度に小さい場合には湯水がミスト状となり、同量の湯水を浴びていたとしてもシャワーを浴びている実感を得ることができない。また、吐出される湯水が吐水範囲内で不均一になっていると、使用者が意図してシャワーをあてた部分を均一に洗い流すことができず、使用感の悪いものとなる。

また、このように構成された本発明によれば、第2整流部が振動平面に平行な2つの平面部から構成されているので、第1整流部からの流れが振動平面内に広がった場合も、流れが第2整流部を構成する壁面に衝突することがない。このため、第2整流部では、確実に、振動平面に直交する方向の湯水の広がりだけを抑制することができ、振動平面内の往復振動を阻害することがない。

また、本発明において、好ましくは、第2整流部の2つの側壁面は、第1整流部から吐出された湯水が干渉しない位置に設けられている。

このように構成された本発明によれば、渦列通路の幅が一定に構成され、この渦列通路が幅の狭い第1整流部に接続されているので、導かれた湯水が渦列通路の下流端において急激に偏向され、より大きな振幅で湯水を往復振動させることができ、広い吐水範囲を得ることができる。

まず、図1乃至図8を参照して、本発明の第1実施形態によるシャワーヘッドを説明する。図1は本発明の第1実施形態によるシャワーヘッドの外観を示す斜視図である。図2は本発明の第1実施形態によるシャワーヘッドの全断面図である。図3は本発明の第1実施形態によるシャワーヘッドに備えられている振動発生素子の外観を示す斜視図である。また、図4Aは、本実施形態における振動発生素子の平面断面図であり、図4Bは、振動発生素子の垂直断面図である。

本実施形態のシャワーヘッド1は、シャワーヘッド本体2の基端部に接続されたシャワーホース(図示せず)から湯水が供給されると、各振動発生素子4の吐水口4aから湯水が往復振動しながら吐出される。なお、本実施形態においては、湯水は、シャワーヘッド本体2の中心軸線に概ね直交する振動平面内で、所定の中心角を有する扇形を形成するように、各吐水口4aから吐出される。

図2に示すように、シャワーヘッド本体2内には、通水路を形成する通水路形成部材6と、各振動発生素子4を保持する振動発生素子保持部材8が内蔵されている。本実施形態においては、これらのシャワーヘッド本体2、通水路形成部材6、及び振動発生素子保持部材8により吐水装置本体が構成されている。

通水路形成部材6は、概ね円筒形の部材であり、シャワーヘッド本体2の内部に供給された湯水の流路を形成するように構成されている。通水路形成部材6の基端部には、シャワーホース接続部材6aが水密的に接続されるようになっている。また、通水路形成部材6の先端部は、半円形断面状に切り欠かれており、この切り欠き部分に振動発生素子保持部材8が配置される。

図3に示すように、振動発生素子4は概ね薄い直方体状の部材であり、その正面側の先端には長方形の吐水口4aが設けられ、背面側の端部には鍔部4bが形成されている。さらに、振動発生素子4の周囲を一周するように、鍔部4bと平行に溝4cが設けられている。この溝4cにはOリング(図示せず)が嵌め込まれ、振動発生素子保持部材8の素子挿入孔8aとの間の水密性が確保される。また、振動発生素子4は、鍔部4bにより振動発生素子保持部材8に対して位置決めされると共に、水圧による振動発生素子保持部材8からの脱落が防止されている。

図4Aに示すように、振動発生素子4の内部には、長手方向に貫通するように長方形断面の通路が形成されている。この通路は、上流側から順に、給水通路10a、渦列通路10b、第1整流部10c、第2整流部10dとして形成されている。これら長方形断面の通路の各長辺は吐出される湯水が振動する振動平面と平行な方向(図4Aの紙面の方向)に向けられている。

渦列通路10bは、給水通路10aの下流側に、給水通路10aに連なるように(段差なく)設けられた長方形断面の通路である。即ち、給水通路10aの下流端と、渦列通路10bの上流端は、同一の寸法形状を有している。渦列通路10bの対向する一対の壁面(両側壁面)は、渦列通路10b全体に亘って、下流側に向けて流路断面積が縮小するようにテーパして構成されている。即ち、渦列通路10bは、その全体が下流側に向けて細く、次第に幅が狭くなるテーパ部分として構成されている。なお、本明細書において、「幅」とは、振動発生素子4の内部に形成された各通路の中心軸線Aを横断する、振動平面と平行な方向の長さを意味するものとする。

なお、本実施形態においては、第2整流部10dの長さ(振動発生素子4の中心軸線A方向の長さ)は、第1整流部10cの通路の長さ(振動発生素子4の中心軸線A方向の長さ)の約1.5倍に形成されている。好ましくは、第2整流部10dの長さを、第1整流部10cの通路の長さの約0.25倍乃至約10倍に形成する。

図5は、本発明の実施形態によるシャワーヘッド1に備えられている振動発生素子4における湯水の流れを解析した流体シミュレーションの結果を示す図である。図6は、本発明の実施形態によるシャワーヘッド1に備えられている単一の振動発生素子4から吐出された湯水の流れを示すストロボ写真の一例である。

図7は、本実施形態のシャワーヘッド1に備えられている振動発生素子4から吐出される湯水の状態を示す写真である。図8は、比較例として、第2整流部10dを備えていない振動発生素子から吐出される湯水の状態を示す写真である。図7における振動発生素子と図8における振動発生素子は、第2整流部10dの有無を除き、同一の構成を有する。また、図7及び図8において、左側の2枚の写真は流速4m/secで振動発生素子から吐出する湯水の状態を示し、右側の2枚の写真は流速8m/secで振動発生素子から吐出する湯水の状態を示している。さらに、図7及び図8において、上段の写真は振動発生素子から吐出する湯水を振動平面に直交する方向から撮影したものであり、下段の写真は湯水を振動平面に平行な方向から撮影したものである。

本実施形態のシャワーヘッドは、内蔵されている振動発生素子の構成のみが、上述した第1実施形態とは異なっている。従って、ここでは、本実施形態の第1実施形態とは異なる点のみを説明し、同様の構成、作用、効果については説明を省略する。

図9及び図10に示すように、本実施形態における振動発生素子30は、渦列通路の構成、及び第2整流部の構成が第1実施形態と異なっている。即ち、本実施形態においては、渦列通路の上流側が断面積一定の通路で構成されており、また、第2整流部の幅が第1整流部よりも広く構成されている。

図10Aに示すように、第1実施形態と同様に、振動発生素子30の内部には、長手方向に貫通するように長方形断面の通路が形成されている。この通路は、上流側から順に、給水通路32a、渦列通路32b、第1整流部32c、第2整流部32dとして形成されている。

渦列通路32bは、給水通路32aの下流側に、給水通路32aに連なるように設けられた長方形断面の通路である。即ち、給水通路32aの下流端と、渦列通路32bの上流端は、同一の寸法形状を有している。渦列通路32bの対向する一対の壁面(両側面)は、その上流側においては平行に形成され、下流側においては、下流端に向けて流路断面積が縮小するようにテーパして構成されたテーパ部分32eが設けられている。即ち、渦列通路32bは、上流端から断面積一定で延びた後、下流側に向けて次第に幅が狭くなるように構成されている。

なお、本実施形態においては、第2整流部32dの長さ(振動発生素子30の中心軸線A方向の長さ)は、第1整流部32cの通路の長さ(振動発生素子30の中心軸線A方向の長さ)の約1.5倍に形成されている。好ましくは、第2整流部32dの長さを、第1整流部32cの通路の長さの約0.25倍乃至約10倍に形成する。また、本実施形態においては、第2整流部32dの幅は、第1整流部32cの通路の幅の約2倍に形成されている。好ましくは、第2整流部32dの幅を、第1整流部32cの通路の幅の約1倍乃至約3倍に形成する。

図11は、本変形例による振動発生素子の平面断面図である。

本変形例による振動発生素子38は、第2整流部39の構成のみが上述した第2実施形態とは異なっている。

同様に、第1、第2実施形態における折れ角βも変更することができる。

図12は、本発明の第2実施形態における振動発生素子30を、シャワーヘッドの内部に取り付けた状態を示す断面図である。

本実施形態のシャワーヘッドは、内蔵されている振動発生素子の構成のみが、上述した第1実施形態とは異なっている。従って、ここでは、本実施形態の第1実施形態とは異なる点のみを説明し、同様の構成、作用、効果については説明を省略する。

図13及び図14に示すように、本実施形態における振動発生素子40は、渦列通路の構成が第1実施形態と異なっている。即ち、本実施形態においては、渦列通路全体が断面積一定の通路で構成されている。

図14Aに示すように、第1実施形態と同様に、振動発生素子40の内部には、長手方向に貫通するように長方形断面の通路が形成されている。この通路は、上流側から順に、給水通路42a、渦列通路42b、第1整流部42c、第2整流部42dとして形成されている。

渦列通路42bは、給水通路42aの下流側に、給水通路42aに連なるように設けられた断面積一定で直線状に形成された長方形断面の通路である。即ち、給水通路42aと、渦列通路42bは、同一の断面形状を有している。従って、渦列通路42bの対向する一対の壁面(両側面)は、その全体が平行に形成されている。

図15は、本発明の第3実施形態によるシャワーヘッドに備えられている振動発生素子40における湯水の流れを解析した流体シミュレーションの結果を示す図である。図16は、本発明の実施形態によるシャワーヘッドに備えられている単一の振動発生素子40から吐出された湯水の流れを示すストロボ写真の一例である。

図17は、本実施形態のシャワーヘッド1に備えられている振動発生素子4から吐出される湯水の状態を示す写真である。図18は、比較例として、第2整流部42dを備えていない振動発生素子から吐出される湯水の状態を示す写真である。図17における振動発生素子と図18における振動発生素子は、第2整流部42dの有無を除き、同一の構成を有する。また、図17及び図18において、左側の2枚の写真は流速4m/secで振動発生素子から吐出する湯水の状態を示し、右側の2枚の写真は流速8m/secで振動発生素子から吐出する湯水の状態を示している。さらに、図17及び図18において、上段の写真は振動発生素子から吐出する湯水を振動平面に直交する方向から撮影したものであり、下段の写真は湯水を振動平面に平行な方向から撮影したものである。

本実施形態のシャワーヘッドは、内蔵されている振動発生素子の構成のみが、上述した第3実施形態とは異なっている。従って、ここでは、本実施形態の第3実施形態とは異なる点のみを説明し、同様の構成、作用、効果については説明を省略する。

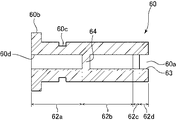

図19及び図20に示すように、本実施形態における振動発生素子50は、第2整流部の構成が第3実施形態と異なっている。

これらのうち、給水通路52a、渦列通路52b、及び第1整流部52cの構成は、上述した第3実施形態と同様であるため説明を省略する。また、渦列通路52bと第1整流部52cの間には剥離部である段部56が形成されている。この段部56の構成も上述した第3実施形態と同様であるため説明を省略する。

本実施形態のシャワーヘッドは、内蔵されている振動発生素子の構成のみが、上述した第1実施形態とは異なっている。従って、ここでは、本実施形態の第1実施形態とは異なる点のみを説明し、同様の構成、作用、効果については説明を省略する。

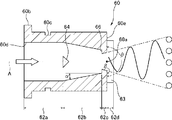

図21及び図22に示すように、本実施形態における振動発生素子60は、第1整流部及び第2整流部の構成が第1実施形態と異なっている。

これらのうち、給水通路62a、及び渦列通路62bの構成は、上述した第1実施形態と同様であるため説明を省略する。また、渦列通路62bと第1整流部62cの間には剥離部である段部66が形成されている。この段部66の構成も上述した第3実施形態と同様であるため説明を省略する。

2 シャワーヘッド本体

4 振動発生素子

4a 吐水口

4b 鍔部

4c 溝

4d 流入口

4e 先端面

6 通水路形成部材

6a シャワーホース接続部材

6b パッキン

8 振動発生素子保持部材

8a 素子挿入孔

10a 給水通路

10b 渦列通路

10c 第1整流部

10d 第2整流部

12 段部(剥離部)

13 平面部

14 湯水衝突部

30 振動発生素子

30a 吐水口

30b 鍔部

30c 溝

30d 流入口

30e 先端面

32a 給水通路

32b 渦列通路

32c 第1整流部

32d 第2整流部

32e テーパ部分

33 平面部

34 湯水衝突部

36 段部(剥離部)

38 振動発生素子

39 第2整流部

39a 側壁面

39b 基端壁面

40 振動発生素子

40a 吐水口

40b 鍔部

40c 溝

40d 流入口

40e 先端面

42a 給水通路

42b 渦列通路

42c 第1整流部

42d 第2整流部

43 平面部

44 湯水衝突部

46 段部(剥離部)

50 振動発生素子

50a 吐水口

50b 鍔部

50c 溝

50d 流入口

50e 先端面

52a 給水通路

52b 渦列通路

52c 第1整流部

52d 第2整流部

53 平面部

54 湯水衝突部

56 段部(剥離部)

60 振動発生素子

60a 吐水口

60b 鍔部

60c 溝

60d 流入口

60e 先端面

62a 給水通路

62b 渦列通路

62c 第1整流部

62d 第2整流部

63 平面部

64 湯水衝突部

66 段部(剥離部)

102 噴射ノズル

102a 噴射口

104 フィードバック流路

110 前室

110a 壁面

110b 壁面

112 出口

114 入口孔

116 障害物

Claims (6)

- 吐水口から湯水を往復振動させながら吐出させる吐水装置であって、

吐水装置本体と、

この吐水装置本体に設けられ、供給された湯水を所定の振動平面内で往復振動させながら吐出する振動発生素子と、を有し、

上記振動発生素子は、

上記吐水装置本体から供給された湯水が流入する給水通路と、

この給水通路の流路断面の一部を閉塞するように、上記給水通路の下流側端部に配置され、上記給水通路によって導かれた湯水が衝突することで、その下流側に交互に反対回りの渦を発生させる湯水衝突部と、

上記給水通路の下流側に設けられ、上記湯水衝突部により形成された渦を導く渦列通路と、

この渦列通路の下流側に設けられ、上記振動平面と夫々平行に配置された2つの壁面、及び上記振動平面に対して直角に向けられた2つの側壁面によって囲まれ、上記渦列通路の上流端よりも幅の狭い通路である第1整流部と、

この第1整流部の下流側に設けられた第2整流部と、

を有し、

上記第2整流部は、上記振動平面と夫々平行に配置された2つの平面部のみから構成されていることを特徴とする吐水装置。 - 上記第2整流部を構成する上記2つの平面部の幅は、上記第1整流部の下流端における幅よりも広く構成されている請求項1記載の吐水装置。

- 吐水口から湯水を往復振動させながら吐出させる吐水装置であって、

吐水装置本体と、

この吐水装置本体に設けられ、供給された湯水を所定の振動平面内で往復振動させながら吐出する振動発生素子と、を有し、

上記振動発生素子は、

上記吐水装置本体から供給された湯水が流入する給水通路と、

この給水通路の流路断面の一部を閉塞するように、上記給水通路の下流側端部に配置され、上記給水通路によって導かれた湯水が衝突することで、その下流側に交互に反対回りの渦を発生させる湯水衝突部と、

上記給水通路の下流側に設けられ、上記湯水衝突部により形成された渦を導く渦列通路と、

この渦列通路の下流側に設けられ、上記振動平面と夫々平行に配置された2つの壁面、及び上記振動平面に対して直角に向けられた2つの側壁面によって囲まれ、上記渦列通路の上流端よりも幅の狭い通路である第1整流部と、

この第1整流部の下流側に設けられた第2整流部と、

を有し、

上記第2整流部は、上記振動平面と夫々平行に配置された2つの壁面、及び上記振動平面に対して直角に向けられた2つの側壁面によって囲まれ、上記第1の整流部よりも幅が広い通路であることを特徴とする吐水装置。 - 上記第2整流部の2つの側壁面は、上記第1整流部から吐出された湯水が干渉しない位置に設けられている請求項3記載の吐水装置。

- 上記渦列通路は、その幅が一定に構成され、上記第1整流部は、その幅が、上記渦列通路の幅よりも狭く形成されている請求項1乃至4の何れか1項に記載の吐水装置。

- 上記吐水装置本体は、上記振動発生素子の上記第2整流部を挿入するための吐出開口部を備え、上記振動発生素子は、上記第2整流部が上記吐出開口部の縁と接するように、上記吐水装置本体に取り付けられる請求項1乃至5の何れか1項に記載の吐水装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017065553A JP6847397B2 (ja) | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 吐水装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017065553A JP6847397B2 (ja) | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 吐水装置 |

Publications (2)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2018167164A JP2018167164A (ja) | 2018-11-01 |

| JP6847397B2 true JP6847397B2 (ja) | 2021-03-24 |

Family

ID=64019786

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2017065553A Active JP6847397B2 (ja) | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 吐水装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP6847397B2 (ja) |

Families Citing this family (9)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP7296224B2 (ja) * | 2019-03-15 | 2023-06-22 | 株式会社Lixil | 吐出装置及び吐出システム |

| US11739517B2 (en) | 2019-05-17 | 2023-08-29 | Kohler Co. | Fluidics devices for plumbing fixtures |

| JP2021016747A (ja) * | 2019-07-24 | 2021-02-15 | 株式会社Lixil | 吐出装置及び浴室設備 |

| JP7356633B2 (ja) * | 2019-08-30 | 2023-10-05 | Toto株式会社 | 吐水装置 |

| JP7519242B2 (ja) * | 2020-09-08 | 2024-07-19 | 株式会社Lixil | 吐出装置 |

| JP7668095B2 (ja) * | 2020-09-09 | 2025-04-24 | 株式会社Lixil | 吐出装置 |

| JP7523010B2 (ja) * | 2021-02-24 | 2024-07-26 | Toto株式会社 | 吐水装置 |

| US20240173728A1 (en) * | 2021-12-10 | 2024-05-30 | Toto Ltd. | Water discharge device |

| JP2023125078A (ja) * | 2022-02-28 | 2023-09-07 | Toto株式会社 | 吐水装置 |

Family Cites Families (4)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| US5035361A (en) * | 1977-10-25 | 1991-07-30 | Bowles Fluidics Corporation | Fluid dispersal device and method |

| JPH0246802B2 (ja) * | 1977-12-09 | 1990-10-17 | Piitaa Bauaa | |

| JP2000027266A (ja) * | 1998-07-08 | 2000-01-25 | Toto Ltd | 人体洗浄ノズル |

| JP6048656B2 (ja) * | 2012-12-11 | 2016-12-21 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | シャワーヘッド |

-

2017

- 2017-03-29 JP JP2017065553A patent/JP6847397B2/ja active Active

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2018167164A (ja) | 2018-11-01 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| JP6847397B2 (ja) | 吐水装置 | |

| JP6905205B2 (ja) | 吐水装置 | |

| TWI617274B (zh) | 吐水裝置 | |

| CN111032972A (zh) | 液体射流成形器和喷雾成形器 | |

| JP2017108830A (ja) | 吐水装置 | |

| JP6674621B2 (ja) | 吐水装置 | |

| EP3500372B1 (en) | Shower head producing a suspension of water droplets in air | |

| JP6681015B2 (ja) | 吐水装置 | |

| JP6688455B2 (ja) | シャワーヘッド | |

| JP6827647B2 (ja) | 吐水装置 | |

| WO2023106370A1 (ja) | 吐水装置 | |

| JP6236751B1 (ja) | 吐水装置 | |

| JP6674632B2 (ja) | 吐水装置 | |

| CN109972700B (zh) | 吐水装置 | |

| JPH0631994Y2 (ja) | シャワーノズル | |

| JP6699072B2 (ja) | 吐水装置 | |

| JP2025068659A (ja) | シャワー装置 | |

| WO2017057327A1 (ja) | 吐水装置 | |

| JP2024095517A (ja) | シャワー装置 | |

| JP2025033117A (ja) | 吐水装置 | |

| JP2024095518A (ja) | シャワー装置 | |

| JP2023086504A (ja) | 吐水装置 | |

| JP2024095519A (ja) | シャワー装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20200120 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20201106 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20201112 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20210108 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20210201 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20210214 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6847397 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |