JP6815036B2 - アキュームレータ - Google Patents

アキュームレータ Download PDFInfo

- Publication number

- JP6815036B2 JP6815036B2 JP2017232083A JP2017232083A JP6815036B2 JP 6815036 B2 JP6815036 B2 JP 6815036B2 JP 2017232083 A JP2017232083 A JP 2017232083A JP 2017232083 A JP2017232083 A JP 2017232083A JP 6815036 B2 JP6815036 B2 JP 6815036B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- pipe

- phase refrigerant

- tank

- liquid

- gas

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Active

Links

- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims description 154

- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 86

- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 16

- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 62

- 239000012071 phase Substances 0.000 description 57

- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 15

- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 15

- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 13

- 239000002274 desiccant Substances 0.000 description 10

- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 10

- 239000002184 metal Substances 0.000 description 10

- 239000012808 vapor phase Substances 0.000 description 9

- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 7

- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 7

- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 7

- 238000013213 extrapolation Methods 0.000 description 6

- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 6

- 238000000746 purification Methods 0.000 description 6

- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 description 6

- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 description 6

- 239000000057 synthetic resin Substances 0.000 description 6

- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6

- 239000000843 powder Substances 0.000 description 5

- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 5

- 229920000544 Gore-Tex Polymers 0.000 description 4

- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 4

- 230000009471 action Effects 0.000 description 3

- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 3

- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3

- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3

- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 3

- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 2

- 238000005187 foaming Methods 0.000 description 2

- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 2

- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 2

- 238000009958 sewing Methods 0.000 description 2

- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 2

- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 2

- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2

- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1

- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1

- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1

- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1

- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1

- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1

- 230000001050 lubricating effect Effects 0.000 description 1

- 238000000034 method Methods 0.000 description 1

- 230000008569 process Effects 0.000 description 1

- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1

- 239000005060 rubber Substances 0.000 description 1

- 238000009987 spinning Methods 0.000 description 1

- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1

- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 1

- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 1

- 238000004804 winding Methods 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES

- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS

- F25B43/00—Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat

- F25B43/006—Accumulators

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES

- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS

- F25B43/00—Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat

- F25B43/003—Filters

-

- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES

- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS

- F25B43/00—Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat

- F25B43/02—Arrangements for separating or purifying gases or liquids; Arrangements for vaporising the residuum of liquid refrigerant, e.g. by heat for separating lubricants from the refrigerant

Description

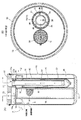

図1は、本発明に係るアキュームレータの第1実施形態を示し、図1(A)は縦断面図、図1(B)は図1(A)のU−U矢視線に従う拡大断面図である。

図3は、本発明に係るアキュームレータの第2実施形態を示し、図3(A)は部分切欠半縦断面図、図3(B)は図3(A)のU−U矢視線に従う拡大断面図、図3(C)は図3(A)のV−V矢視線に従う断面図である。本第2実施形態のアキュームレータ2において、第1実施形態のアキュームレータ1の各部に対応する部分には、同一の符号を付して重複説明を省略し、以下では、相違点を重点的に説明する。

図4は、本発明に係るアキュームレータの第3実施形態を示し、図4(A)は縦断面図、図4(B)は図4(A)のU−U矢視線に従う拡大断面図である。本第3実施形態のアキュームレータ3において、第1実施形態のアキュームレータ1の各部に対応する部分には、同一の符号を付して重複説明を省略し、以下では、相違点を重点的に説明する。

図5は、本発明に係るアキュームレータの第4実施形態を示し、図5(A)は部分切欠縦断面図、図5(B)は図5(A)のU−U矢視線に従う拡大断面図である。本第4実施形態のアキュームレータ4において、第1実施形態のアキュームレータ1の各部に対応する部分には、同一の符号を付して重複説明を省略し、以下では、相違点を重点的に説明する。

図6は、本発明に係るアキュームレータの第5実施形態を示し、図6(A)は部分切欠半縦断面図、図6(B)は流出管の上端部(気相冷媒吸入口)を示す部分側面図、図6(C)はフィルタ部材としての袋状体を示す図、図6(D)は図6(A)のU−U矢視線に従う拡大断面図である。本第5実施形態のアキュームレータ5において、第2実施形態のアキュームレータ2の各部に対応する部分には、同一の符号を付して重複説明を省略し、以下では、相違点を重点的に説明する。

図7は、本発明に係るアキュームレータの第6実施形態を示す縦断面図である。本第6実施形態のアキュームレータ6において、第3実施形態のアキュームレータ3の各部に対応する部分には、同一の符号を付して重複説明を省略し、以下では、相違点を重点的に説明する。

2 アキュームレータ(第2実施形態)

3 アキュームレータ(第3実施形態)

4 アキュームレータ(第4実施形態)

5 アキュームレータ(第5実施形態)

6 アキュームレータ(第6実施形態)

10 タンク

12 蓋部材、底蓋部材

13 底部

14 天面部

15 流入口

16 流出口

18 気液分離体

19 通し穴

30 流出管

31 インナーパイプ

32 アウターパイプ

35 オイル戻し孔

36 気相冷媒下送流路

37 気相冷媒吸入口

38 板状リブ

40 オイル用ストレーナ(下側ストレーナ)

42 ケース

45 網目フィルタ

40’ 上側ストレーナ(フィルタ部材)

60 流出管

63 オイル戻し孔

65 浄化用ストレーナ

66 網目フィルタ

67 気相冷媒吸入口

68 バッグ

69 バッグ

70 布状体

72 パイプ外挿部(フィルタ部材)

75 乾燥剤収納部

80 袋状体(フィルタ部材)

Claims (6)

- 流入口及び流出口が設けられたタンクと、一端側が前記流出口に連結されるとともに、前記タンク内に開口する気相冷媒吸入口を有する流出管とを備えるアキュームレータであって、

前記気相冷媒吸入口にフィルタ部材が設けられ、

前記フィルタ部材は、防水性透湿素材で作製された袋状体もしくは筒状体で構成されていることを特徴とするアキュームレータ。 - 前記袋状体もしくは筒状体は、前記流出管と前記流入口に対向して配置された気液分離体とで挟持されていることを特徴とする請求項1に記載のアキュームレータ。

- 前記袋状体もしくは筒状体は、前記流出管と前記タンクとで挟持されていることを特徴とする請求項1に記載のアキュームレータ。

- 前記流出口は、前記タンクの蓋部材に設けられ、

前記流出管は、前記流出口に連結されて垂下されたインナーパイプ及び該インナーパイプの外周に配在されたアウターパイプからなる二重管構造とされていることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のアキュームレータ。 - 前記流出口は、前記タンクの蓋部材に設けられ、

前記流出管は、一端が前記流出口に連結されたU字管で構成されていることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のアキュームレータ。 - 前記流出口は、前記タンクの底蓋部材に設けられ、

前記流出管は、前記流出口に連結されて垂設された直管で構成されていることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のアキュームレータ。

Priority Applications (5)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017232083A JP6815036B2 (ja) | 2017-12-01 | 2017-12-01 | アキュームレータ |

| CN201880077535.5A CN111433536A (zh) | 2017-12-01 | 2018-10-22 | 储液器 |

| CN202211115277.XA CN115468340A (zh) | 2017-12-01 | 2018-10-22 | 储液器 |

| PCT/JP2018/039210 WO2019107011A1 (ja) | 2017-12-01 | 2018-10-22 | アキュームレータ |

| EP18883709.0A EP3677857A4 (en) | 2017-12-01 | 2018-10-22 | ACCUMULATOR |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2017232083A JP6815036B2 (ja) | 2017-12-01 | 2017-12-01 | アキュームレータ |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2019100624A JP2019100624A (ja) | 2019-06-24 |

| JP2019100624A5 JP2019100624A5 (ja) | 2020-03-26 |

| JP6815036B2 true JP6815036B2 (ja) | 2021-01-20 |

Family

ID=66664980

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2017232083A Active JP6815036B2 (ja) | 2017-12-01 | 2017-12-01 | アキュームレータ |

Country Status (4)

| Country | Link |

|---|---|

| EP (1) | EP3677857A4 (ja) |

| JP (1) | JP6815036B2 (ja) |

| CN (2) | CN111433536A (ja) |

| WO (1) | WO2019107011A1 (ja) |

Families Citing this family (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| CN112880252A (zh) * | 2021-02-07 | 2021-06-01 | 上海创历制冷设备有限公司 | 一种气液分离器 |

Family Cites Families (23)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH05215445A (ja) * | 1991-04-12 | 1993-08-24 | Nippondenso Co Ltd | 冷媒中の水分除去装置 |

| JPH11182987A (ja) * | 1997-12-25 | 1999-07-06 | Fujikoki Corp | レシーバドライヤ |

| DE19916674C2 (de) * | 1999-04-14 | 2002-02-07 | Hansa Metallwerke Ag | Akkumulator für eine nach dem "Orifice"-Prinzip arbeitende Klimaanlage, insbesondere Fahrzeugklimaanlage |

| JP4178676B2 (ja) * | 1999-07-28 | 2008-11-12 | 株式会社デンソー | ガス洩れ検知装置用プローブ |

| US6395074B1 (en) * | 2000-05-16 | 2002-05-28 | Stanhope Products Company | Desiccant bag with integrated filter and method of making same |

| KR200231147Y1 (ko) * | 2001-01-19 | 2001-07-19 | 김영희 | 오일분리기 |

| US6951062B2 (en) * | 2003-12-24 | 2005-10-04 | Advanced Test Products, Inc. | Method and apparatus for restricting foreign objects from entering a device |

| US20060196219A1 (en) * | 2005-03-01 | 2006-09-07 | Halla Climate Control Canada Inc. | Accumulator with full-flow filtering |

| JP2008309434A (ja) * | 2007-06-16 | 2008-12-25 | Calsonic Kansei Corp | アキュムレータ |

| DE102007028591A1 (de) * | 2007-06-19 | 2008-12-24 | Behr Gmbh & Co. Kg | Akkumulator, insbesondere für eine Kraftfahrzeug- Klimaanlage |

| DE102007033149A1 (de) * | 2007-07-13 | 2009-01-15 | Behr Gmbh & Co. Kg | Akkumulator, insbesondere für eine Klimaanlage, mit Schmutzfänger |

| DE102008028852A1 (de) * | 2008-06-19 | 2009-12-24 | Behr Gmbh & Co. Kg | Kältemittelsammler mit Flüssigkeitsabscheider |

| CN102401515A (zh) * | 2010-09-13 | 2012-04-04 | 乐金电子(天津)电器有限公司 | 密闭型压缩机的储液罐结构 |

| CN202304149U (zh) * | 2011-10-26 | 2012-07-04 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 带双重过滤网的气液分离器 |

| JP6155005B2 (ja) | 2012-10-12 | 2017-06-28 | 株式会社不二工機 | アキュムレータ |

| JP6068938B2 (ja) * | 2012-11-08 | 2017-01-25 | 株式会社不二工機 | アキュムレータ |

| CN203385246U (zh) * | 2013-05-17 | 2014-01-08 | 山东格瑞德集团有限公司 | 一种闪蒸罐的制冷剂二级过滤分离结构 |

| CN103808090B (zh) * | 2013-10-25 | 2016-05-18 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 一种油分离器以及使用该油分离器的压缩机及制冷系统 |

| CN204345983U (zh) * | 2014-08-28 | 2015-05-20 | 麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司 | 具有双重分离作用的立式油气分离器 |

| JP6767099B2 (ja) | 2015-07-07 | 2020-10-14 | 株式会社不二工機 | アキュームレータ |

| JP6594685B2 (ja) * | 2015-07-13 | 2019-10-23 | 株式会社不二工機 | アキュームレータ |

| JP6537911B2 (ja) * | 2015-07-17 | 2019-07-03 | 株式会社不二工機 | アキュームレータ |

| CN206146071U (zh) * | 2016-11-11 | 2017-05-03 | 浙江富源制冷设备股份有限公司 | 双回油管油分离器 |

-

2017

- 2017-12-01 JP JP2017232083A patent/JP6815036B2/ja active Active

-

2018

- 2018-10-22 CN CN201880077535.5A patent/CN111433536A/zh active Pending

- 2018-10-22 CN CN202211115277.XA patent/CN115468340A/zh active Pending

- 2018-10-22 WO PCT/JP2018/039210 patent/WO2019107011A1/ja unknown

- 2018-10-22 EP EP18883709.0A patent/EP3677857A4/en active Pending

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| WO2019107011A1 (ja) | 2019-06-06 |

| EP3677857A1 (en) | 2020-07-08 |

| JP2019100624A (ja) | 2019-06-24 |

| EP3677857A4 (en) | 2021-06-09 |

| CN111433536A (zh) | 2020-07-17 |

| CN115468340A (zh) | 2022-12-13 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| CN106352618B (zh) | 储存器 | |

| WO2017199707A1 (ja) | アキュムレータおよび冷凍サイクル | |

| US5778697A (en) | Accumulator for refrigeration system | |

| US20060196219A1 (en) | Accumulator with full-flow filtering | |

| JP6815036B2 (ja) | アキュームレータ | |

| JP6507057B2 (ja) | アキュームレータ | |

| JP6594685B2 (ja) | アキュームレータ | |

| CN106352620B (zh) | 储液器 | |

| KR102195480B1 (ko) | 어큐뮬레이터 | |

| CN107763907B (zh) | 储液器 | |

| KR102330879B1 (ko) | 냉매 용기 | |

| JP6661345B2 (ja) | アキュームレータ | |

| JP6762025B2 (ja) | アキュームレータ | |

| CN111194392B (zh) | 储液器 | |

| JP6767099B2 (ja) | アキュームレータ | |

| JP6924438B2 (ja) | 貯液器 | |

| EP3293472A1 (en) | Accumulator | |

| JP3978273B2 (ja) | アキュームレータ | |

| CN112013581A (zh) | 储液器及其组装方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20200212 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20200212 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20200908 |

|

| A521 | Request for written amendment filed |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20201102 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20201117 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20201215 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 6815036 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| R250 | Receipt of annual fees |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |