JP5789970B2 - 駆動力配分装置 - Google Patents

駆動力配分装置 Download PDFInfo

- Publication number

- JP5789970B2 JP5789970B2 JP2010272449A JP2010272449A JP5789970B2 JP 5789970 B2 JP5789970 B2 JP 5789970B2 JP 2010272449 A JP2010272449 A JP 2010272449A JP 2010272449 A JP2010272449 A JP 2010272449A JP 5789970 B2 JP5789970 B2 JP 5789970B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- temperature sensor

- temperature

- abnormality

- driving force

- value

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Landscapes

- Arrangement And Driving Of Transmission Devices (AREA)

Description

そして、こうした駆動力配分装置の多くは、駆動力伝達系の途中に設けられたトルクカップリングにより、入力側から出力側に伝達するトルクを変化させることにより、主駆動輪と補駆動輪との間の駆動力配分を制御するようになっている(例えば、特許文献1)。

図5は、温度センサ18の出力を、ECU12に取り込む一般的なハード構成を示している。温度センサ18の正端子A1は、ECU12の中に設けられたフィルタ22(コンデンサC1,抵抗R2)、及びバッテリ19の電圧を分圧する分圧器23(抵抗R1、R2)の一端と接続され、CPU20へ入力される。

また、温度センサ18の負端子A2は、上記ECU12の中に設けられたフィルタ22(コンデンサC1,抵抗R2)とともにGNDに接続されている。

定される(図7のステップ403)。

図1に示すように、車両1は、前輪駆動車をベースとする4輪駆動車であり、エンジン2に組みつけられたトランスアクスル3には、一対のフロントアクスル4が連結されている。また、トランスアクスル3には、上記各フロントアクスル4とともにプロペラシャフト5が連結されており、該プロペラシャフト5は、ピニオンシャフト(ドライブピニオンシャフト)7と連結されている。そして、ピニオンシャフト7は、ディファレンシャルとしてのリヤディファレンシャル8を介して一対のリヤアクスル9と連結されている。

まず、図略のイグニッションスイッチ(IG)がオフ時に、その時の温度センサ電圧値を図1に示す不揮発性メモリ21(EEPROM)に記憶する。この記憶された温度センサ電圧値は、次にIGオンされたときに、IGオフされた時点のカップリング11周辺の温度が高温だったか否かの判断として使用される。

温度センサ異常が、高温異常か地絡異常かの判別ができない。この場合には、温度推定演算を行ない高温異常か地絡異常かの判別を行なう。

温度推定式には、例えば公知(特開2007-38798)の(1)式を使用する。

H(n)=K1×Σ(K2×伝達トルク×回転数−K3×H(n-1))・・・(1)

尚、上記(1)式において、H(n-1)は前回演算値、K1、K2、K3は定数であり、各発熱箇所の温度Hは、このK1、K2、K3を該各発熱箇所に応じた値として演算することにより個別に推定される。そして、「回転数」は、車輪速センサ17f、17rにより検出される前車輪速Vf、後車輪速Vrに基づき求められる。

また、IGがオフでない場合(ステップ215:NO)には、ステップ208に戻る。

次に、IGオンから4輪車輪速がゼロ、且つ記憶電圧Vthmが正常である場合(ステップ207:YES)には、温度センサ地絡異常と判定し(ステップ216)、温度センサ地絡異常警報としてランプを点灯する(ステップ217)。

上述のように、単純に温度センサの出力電圧を監視していただけでは、温度センサの出力電圧が低下した状態においては、温度センサ高温異常と、温度センサ地絡異常が同時に発生してしまい、本来は温度センサが高温異常となった場合にもかかわらず、温度センサ地絡異常と判断される場合がある。そして、温度センサ地絡異常と判断されれば、4WD制御時の電流を即時遮断し、2WD制御に切り替えられるため車両走行が不安定になる虞がある。

・本実施形態では、本発明を、前輪を主駆動輪とする車両の駆動力配分装置に具体化したが、後輪を主駆動輪とする車両の駆動力配分装置に具体化してもよい。

5:プロペラシャフト、7:ピニオンシャフト、8:リヤディファレンシャル、

9:リヤアクスル、10f:前輪、10r:後輪、11:トルクカップリング、

12:ECU、13:駆動力配分装置、14:ディファレンシャルキャリア、

15:電磁クラッチ、16:スロットル開度センサ、

17fl、17fr、17rl、17rr:車輪速センサ、

18:温度センサ、19:バッテリ、20:CPU、

21:不揮発性メモリ(EEPROM)、22:フィルタ、23:分圧器、

A1:温度センサの正端子、A2:温度センサの負端子

Ra:スロットル開度、V:車速、Vfl、Vfr、Vrl、Vrr:4輪車輪速値、

Wdiff:車輪速差、IG:イグニッションスイッチ、

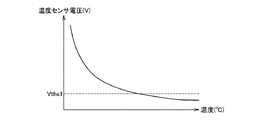

Vth:温度センサ電圧、

Vths1:温度センサ電圧高温異常時閾値、

Vths2:温度センサ電圧地絡異常時閾値、

Vths3:温度センサ電圧閾値1、Vths4:温度センサ推定電圧閾値2

Vthm:記憶電圧、

H(n):温度推定今回値、H(n-1):温度推定前回値、

V0:分圧器で分圧された電圧、t0:温度センサ地絡時点、

Claims (1)

- 駆動源の発生する駆動力を各駆動輪に伝達する駆動力伝達系の途中に設けられ入力側から出力側に伝達する伝達トルクを変化させることにより主駆動輪と補駆動輪との間の駆動力配分を変更可能なトルクカップリングと、

前記トルクカップリングの温度変化を検出する温度センサと、

前記トルクカップリングの伝達トルクに基づき温度変化を推定する温度推定手段と、前記温度センサの検出する温度変化によって前記温度センサの異常を判定する温度センサ異常判定手段と、

前記温度センサ異常判定手段による判定に基づき、前記トルクカップリングの作動を制御する制御手段とを備えた駆動力配分装置であって、

前記温度センサ異常判定手段は、前記温度センサの検出した温度検出値が温度センサ電圧閾値1より小さく、且つ前記温度推定手段より推定した温度推定値が温度センサ電圧閾値2より大きい場合には、前記温度センサの高温異常と判定し、前記制御手段は、前記駆動力配分を主駆動輪と前記補駆動輪とによる配分から前記主駆動輪のみによる配分に徐々に切り替えるとともに、前記温度センサの検出した温度検出値が温度センサ電圧閾値1より小さく、且つ前記温度推定手段より推定した温度推定値が温度センサ電圧閾値2より小さい場合には、前記温度センサの地絡異常と判定し、前記制御手段は、前記駆動力配分を直ちに前記主駆動輪のみの配分に切り替える地絡異常処理を行うこと、

を特徴とする駆動力配分装置。

Priority Applications (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010272449A JP5789970B2 (ja) | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 駆動力配分装置 |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2010272449A JP5789970B2 (ja) | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 駆動力配分装置 |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2012121403A JP2012121403A (ja) | 2012-06-28 |

| JP2012121403A5 JP2012121403A5 (ja) | 2014-07-10 |

| JP5789970B2 true JP5789970B2 (ja) | 2015-10-07 |

Family

ID=46503353

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2010272449A Expired - Fee Related JP5789970B2 (ja) | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 駆動力配分装置 |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP5789970B2 (ja) |

Family Cites Families (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2003136990A (ja) * | 2001-10-31 | 2003-05-14 | Toyoda Mach Works Ltd | 車両における駆動力配分方法及び駆動力配分制御装置 |

| JP4070489B2 (ja) * | 2002-03-27 | 2008-04-02 | 株式会社ジェイテクト | 電気式動力舵取装置 |

| JP2009052436A (ja) * | 2007-08-24 | 2009-03-12 | Nissan Diesel Motor Co Ltd | 駆動制御装置 |

-

2010

- 2010-12-07 JP JP2010272449A patent/JP5789970B2/ja not_active Expired - Fee Related

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2012121403A (ja) | 2012-06-28 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US9511773B2 (en) | System and method for hybrid vehicle control during wheel slip events to limit generator speed | |

| US7650216B2 (en) | Vehicle driving system with adaptive skid control | |

| US9156349B2 (en) | Torque distribution control method for a four-wheel drive motor vehicle and corresponding vehicle | |

| US9664241B2 (en) | Electrical load control device, abnormality determination method, and abnormality determination program | |

| JP3857568B2 (ja) | 4輪駆動車の駆動力配分制御装置 | |

| JP2001272411A (ja) | 車輪速センサの故障判定装置 | |

| US7816874B2 (en) | Vehicle driving system | |

| WO2003091058A1 (fr) | Dispositif de commande de repartition de force d'entrainement et procede de repartition de force pour vehicule a quatre roues motrices | |

| US10633000B2 (en) | Transferring torque during a driveline system error | |

| JP2013092379A (ja) | リレー故障検出装置 | |

| JP5789970B2 (ja) | 駆動力配分装置 | |

| JP5668441B2 (ja) | 駆動力配分制御装置 | |

| JP5768363B2 (ja) | 駆動力配分装置 | |

| JP2012121403A5 (ja) | ||

| JP2012111405A5 (ja) | ||

| JP6314764B2 (ja) | 車両の制御装置 | |

| JP2005051888A (ja) | 電気自動車およびその制御方法 | |

| JP2013035378A (ja) | 駆動力配分装置 | |

| JP5831037B2 (ja) | 駆動力配分制御装置 | |

| JP4341216B2 (ja) | 四輪駆動車の駆動力配分制御装置 | |

| JP3892278B2 (ja) | 4輪駆動車の駆動力配分制御装置 | |

| JP2014201292A (ja) | 駆動力配分装置 | |

| JP2001260685A (ja) | 四輪駆動車の駆動力配分制御装置 | |

| JP4415636B2 (ja) | 4輪駆動車の駆動力配分制御装置 | |

| JP3355767B2 (ja) | 差動制限トルク制御装置 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20131121 |

|

| A977 | Report on retrieval |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20140423 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20140526 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20141028 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20141223 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20150707 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20150720 |

|

| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |

Ref document number: 5789970 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |